|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wo ist Schluderbach!? – Ich hatte keine Ahnung davon, als ich im Sommer 1887 wieder einmal alpenwärts fuhr. Alle nur denkbaren Pläne waren mir durch den Kopf gegangen und wieder verworfen worden. Der Drang, etwas zu erleben und die tödliche Leere des Geldbeutels waren eben zwei Dinge, die sich nur schwer unter einen Hut bringen ließen. Am liebsten wäre ich wieder in die Schweiz gegangen; denn die Touren vom letzten Jahr hatten mich mächtig ergriffen und gefesselt. Dort, in den Zentralalpen hatte ich das wirklich Große kennen gelernt, hatte gefühlt, was wahrer Alpinismus ist, und war aufs höchste begeistert davon. Aber diese Begeisterung fand an den Verhältnissen meiner Tasche eine unüberwindliche Schranke, und so hatte ich mich wohl oder übel für das billigere Tirol entscheiden müssen und mir die Ötztaler Alpen ausgesucht. Nur ungern, denn auch da konnte ich das Gefühl nicht loswerden, daß angesichts der Eisverhältnisse nicht viel für mich zu machen war. So nahm ich unterwegs noch einmal meinen geliebten Baedeker vor, nebenbei bemerkt, neben dem Kursbuch das schönste Buch, das es gibt, und schwelgte in dem Gefühl, es doch noch anders machen zu können, wenn ich das nur wollte. »Nur sich nicht binden!« war ja von jeher mein Motto gewesen. Dabei stieß ich ganz zufällig auch auf die Dolomiten, die mir bis dahin so gut wie unbekannt gewesen waren. Wohl hatte ich von einigen verwegenen Touren gehört, die Ludwig Purtscheller und die Brüder Zsigmondy dort gemacht, aber damit war mein Wissen auch zu Ende, was ich nun in wenigen Sätzen von dieser »Zauberwelt« las, faszinierte mich so, daß ich ohne weiteres meine Pläne über den Haufen warf und mich für sie entschied. Das war es, was ich brauchte: Felsen, an denen ich mich einüben, meine Kräfte erproben und schließlich auch führerlos etwas wagen konnte. Dazu die Anregung, welche diese bizarre Welt unter dem italienischen Himmel der Phantasie bot, herrlich! So ging's denn ohne Unterbrechung weiter nach Schluderbach, das mein geliebtes, rotes Büchlein als das »Herz der Dolomiten« pries, und ich kam, ohne es eigentlich gewollt zu haben, in das erste Stadium des richtigen, selbständigen Alpinismus: die Kraxelei, was ich dabei geleistet, waren ja allerdings nur Kleinigkeiten. Aber die Dinge lagen damals auch anders; die Kletterei stand noch in ihren Jugendjahren, und jede Zeit hat nun einmal ihren eigenen Maßstab. Das werden die heutigen Unüberwindlichen, die meist lächelnd auf alles Frühere herabsehen, in dreißig Jahren gewiß auch erfahren.

Mein erster Eindruck von Schluderbach war keineswegs ein besonders günstiger. Während der Fahrt von Toblach in dem offenen Wägelchen hatte es in Bindfäden geregnet, ich sah von der Gegend so gut wie nichts, und die paar Häuser an der Landstraße, aus denen der Ort besteht, erschienen mir durchaus nicht romantisch. So saß ich des Abends ziemlich trübselig im Speisesaal und war völlig im unklaren darüber, was nun eigentlich geschehen solle. Nun war es, glaube ich, mein etwas dezimiertes Äußeres, das mir aus der Verlegenheit half. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es setzte sich nämlich ein Mann an meinen Tisch, den sein völlig verwitterter oder sagen wir hochalpiner Anzug augenscheinlich von besserer Gesellschaft abhielt, während er zu mir Vertrauen zu haben schien. Er sei der Doktor Werner aus Berlin und gehe morgen auf die Kleine Zinne. Die Kleine Zinne? Ich hatte noch nie von ihr gehört, und da es ja immer gut ist, mit Kleinem anzufangen, so fragte ich ihn, ob ich mitgehen könne, was bejaht wurde. So kam ich ahnungslos zu einer der schwierigsten Touren, die es damals gab.

Es war ein Erwachen zur rauhen Wirklichkeit und – Bescheidenheit, über das ich noch heute lächeln muß. Noch in dunkler Nacht zogen wir am andern Morgen aus, ich, Werner und sein Führer, Michel Innerkofler, ein kleiner Mann mit rötlichem Vollbart, hellen blauen Augen und verschmitzt lächelnder Miene. Bei der Rimbianco Alm machten wir einen kurzen Halt, und das Gespräch kam auf die Kleine Zinne. »Daifel!« meinte Michel, »Dös is a schiacher Berg!« ein Ausspruch, der mich Verdächtiges ahnen ließ. Um dem von Anfang an die Spitze abzubrechen, erklärte ich energisch, daß wir schon hinaufkommen würden, und richtig, unser edler Führersmann erhob sofort Bedenken. »Was wir?« meinte er. »Jo wir gangen doch auf die Große Zinne! Dös hätten's früher sagen sollen, dös geht nit mit dem kurzen brüchigen Seil, do hätt' i mein langes, neues mitnehmen müssen, und überhaupt san zwei Touristen für die Kleine Zinne zu viel!« »Dann gehen wir erst recht hinauf!« lautete meine stolze Antwort, der auch Werner beipflichtete. Nein, ich war nicht geneigt, so mir nichts, dir nichts nachzugeben. Michel schwieg, aber sah uns dabei mit so verschmitzten Äuglein an, daß ich ordentlich wütend wurde. Allmählich wurde es dann Tag, und die aufgehende Sonne beschien zu unserer Rechten eine prächtige Felsenwildnis von abenteuerlichen Zacken, die phantastisch in die Lüfte ragten und mich wie magisch anzogen, die Cadinen. Bald darauf wurden dann auch die Zinnen vor uns sichtbar, und zwar zunächst nur die beiden westlich gelegenen, gewaltige Felspyramiden von überaus imposanter Gestalt, an deren Fuß es entlang ging, bis sich endlich unser Berg in nächster Nähe zeigte. Er flößte mir keinen geringen Schrecken ein. Als ein klotziger, unförmiger Turm starrte er senkrecht in die Lüfte, ein Zeichen absolutester Unnahbarkeit. Also da wollten wir hinauf? Schon der Gedanke daran erschien mir völlig unfaßbar. Und wie verwünschte ich es jetzt, vorhin so »schneidig« gewesen zu sein! Dann versuchte ich mich damit zu trösten, daß der Anstieg auf der andern Seite des Berges sein und es da schon besser aussehen werde, als Michel in die Höhe deutete: »Sehen's die Rinnen dort links unterm Gipfel? Do müssen wir aufi, dös is die schiachste Stelle.« Dabei lächelte er wieder, ich aber blieb diesmal wohlweislich still. Nur das eine war mir klar, daß ich mich auf einen Rückzug in Ehren einrichtete.

In der Scharte zwischen der Großen und Kleinen Zinne wurde das Gepäck abgelegt, und die Kletterei begann. Sie war zunächst nicht so schwierig, als ich gefürchtet, und wir betraten verhältnismäßig bald das bekannte »Große Band«. Etwa zwei Fuß breit verläuft es eine gute Strecke weit an der völlig senkrechten, zum Teil überhängenden Wand entlang. Nun war ich ja soweit schwindelfrei, und da der Fels gute Griffe bot, schlich ich, Brust und Gesicht hart an das Gestein gedrückt, bedächtig weiter. Bald wurde die Sache dann bedenklicher. Das Band verschmälerte sich noch mehr, und es kam eine überhängende Stelle, bei der der Oberkörper so gut wie frei in der Luft schwebte. Wohl half nun hier Michel mit seinem »kurzen brüchigen Seil« nach, aber es ging mir doch durch Mark und Bein, als ich unwillkürlich einen kurzen Blick in die frei unter mir gähnende Tiefe tat. Dann hörte das Band ganz auf, und es begann eine Kletterei gerade in die Höhe, bei der mir wieder wohler zumut wurde, obgleich wir uns oft senkrecht übereinander befanden. Da von Umkehr keine Rede war und Michel ruhig weiterkletterte, so erreichten wir nach manchen Mühen die »Kanzel«, einen kleinen Felsvorsprung am eigentlichen Gipfelturm, wo endlich Rast gemacht wurde und wir uns, bequem dasitzend, auch moralisch stärken konnten.

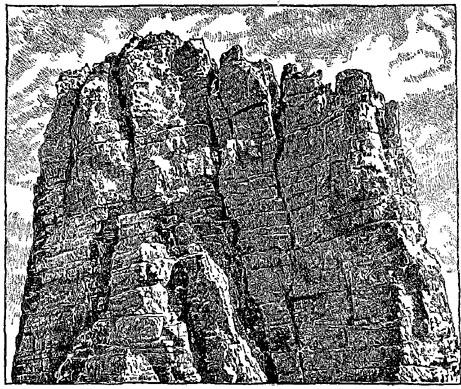

Der Gipfelblock der Kleinen Zinne

Man sieht auf umstehendem Bild einen Felsenriß, der sich zur Linken bis unmittelbar unter den höchsten Gipfel des Berges hinaufzieht. An seinem Fuß befanden wir uns und renkten uns beinahe die Hälse aus, um zu sehen, wie es nun eigentlich weiter gehen solle, als Michel meinte, daß nicht einer, sondern zwei »Wege« zum Gipfel führten. »Schauen's, do in der Rinnen grad über uns, is der Zsigmondy aufi und rechts so drüben is mei' Weg. Der is schwerer, weil's do um a schiache Ecken rumgeht. I mein' also, wir gangen den aufi, und in der Rinnen über uns wieder abi.« Es war eine infame Frage, vor die der schlaue Gesell uns da stellte. Lange sahen wir uns diesen »leichteren Weg« unmittelbar über uns an, wechselten einige fragende Blicke, um dann schließlich in erfreulicher Offenherzigkeit zu erklären, wir seien herzlich froh, wenn wir glücklich da hinauf und wieder herunter. kämen. So machen die Berge bescheiden. Michel kletterte nun einer Katze gleich in die Höhe, und war bald über einem überhängenden Felsblock verschwunden. Dann ließ er das Seil herunter, und es kam erst Werner, dann meine Wenigkeit an die Reihe. Es ging bei mir erst ganz ordentlich, indem ich mich zu beiden Seiten des »Kamins« anstemmte und an den kleinen Vorsprüngen des Gesteins in die Höhe zog. Bei dem überhängenden Felsblock aber war es mit meiner Kletterkunst zu Ende. Wohl hielt ich mich mit den Händen krampfhaft fest, aber die Beine hingen hilflos in der Luft, und alles Strampeln war vergeblich. Nun, Michel zog mit Leibeskräften am Seil, so daß ich schließlich auch um diese Ecke herumkam. Da waren wir also wieder beisammen, aber wie! Eigentlich frei in der Luft hängend; denn die Stützpunkte, an die wir uns krampfhaft anklammerten, waren minimal. Und welche Tiefen gähnten unter uns! Aber auch jetzt kletterte Michel wieder vergnüglich weiter und half uns mit dem Seile nach, so daß wir bald den Gipfel betreten konnten. Nun hatten wir also doch gewonnen, wenn auch ohne viel eigenen Ruhm. Wir befanden uns auf einem kleinen, länglichen Plateau, das ringsum senkrecht abfiel. Der Ausblick war höchst eigenartig: tief, tief unter uns weite, kahle Trümmerfelder, deren düsteres Grau sich schwer von dem tiefblauen Himmel abhob, da und dort die gewaltigen Dolomitblöcke, in phantastischen Formen, beinahe gespenstig in die Lüfte ragend, und nur am nördlichen Horizont brachte die Schneelinie der Tauern einiges Leben in diese wilde Öde. Geradezu ungeheuerlich wirkten die Felsen der Großen Zinne, die uns beinahe wie auf Reichweite gegenüberstanden und uns noch weit überragten.

Was soll ich nun über den Abstieg sagen! Wir nahmen eben allen unsern Mut zusammen, hangten und bangten bei dem beständigen Blick in die Tiefe und taten unser Bestes, so gut es ging. Später machte sich dann immer häufiger ein pfeifendes Zischen bemerkbar. Es waren Steine, welche die Sonnenglut von der Großen Zinne losgelöst hatte und die nun, an den Wänden der beiden Berge anprallend, in die Tiefe sausten. Michel war es dabei gar nicht wohl. Er drängte derartig, daß wir oft mehr rutschten als kletterten und heilfroh waren, als wir glücklich wieder auf dem Sattel zwischen den beiden Bergen ankamen. Dort rissen wir schnell unser Gepäck an uns und fuhren eiligst über ein Schneefeld ab, bis wir uns außerhalb dieses Steinhagels befanden. Dann erst ließen wir's uns wieder wohl sein und zogen in dem bescheidenen Gefühl nach Hause, daß es uns bei dieser etwas leichtfertig unternommenen Sache über Erwarten gut gegangen war.

Auf dem Heimweg spendete mir Michel allerhand Lob über meine Kletterkünste, wie das die Führer ja immer so machen. Immerhin glaubte ich eine gewisse Überzeugung aus seinen Worten lesen zu können, und als er meinte, ich solle die Sache doch einmal allein versuchen, leuchtete mir das angesichts der dreißig Gulden, welche mich die Kleine Zinne kostete, um so mehr ein, als er mir mit seinem Rat zur Seite zu stehen versprach. Freilich, es war kein kleiner Entschluß, war doch schon das führerlose Gehen damals so gut wie unbekannt und noch lange später eine recht scharf umstrittene Sache! Von dem Alleingehen aber war überhaupt nicht die Rede, und die Gefahr, beim geringsten Unfall einfach liegen zu bleiben, erschien höchst bedenklich. Immerhin wagte ich die Sache, vielleicht mehr aus Not als aus Überzeugung, und ich habe es nicht bereut.

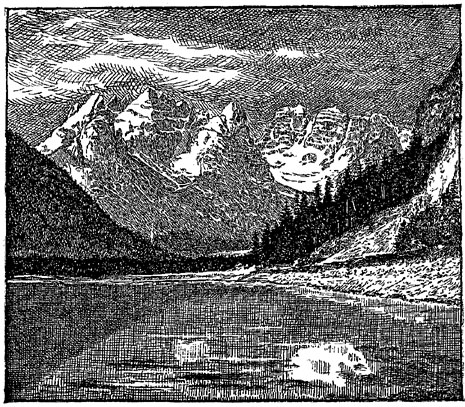

Woran sollte ich nun zunächst meine Kräfte erproben? In dem Bergeskranz, der Schluderbach umgibt, spielt der Gebirgsstock des Monte Cristallo zweifellos die Hauptrolle. Man kann sich kaum ein schöneres Bild denken, als seine vielgestalteten Formen über den Fluten des benachbarten Dürrensees. Links der zackige Cristallin, in der Mitte der mächtige Turm des Piz Popena und zur Rechten über dem Gletscher die Wand mit ihren drei riesenhaften Kristallen. Daß der Monte Cristallo das Ziel meiner Sehnsucht wurde, war klar, aber ebenso klar standen auch die Schwierigkeiten vor mir. Aber da war auch der Cristallin, den ich ja nicht gerade auf seinem einfachsten Weg zu ersteigen brauchte, und außerdem steckten mir die Cadinen im Kopf, deren Anblick mich bei der Zinnenbesteigung besonders fasziniert hatte. Es gibt nun einmal Berge, mit denen man wie bei den Menschen sofort in nähere Beziehungen tritt. Also auf in die Cadinen!

Michel, der sich meiner aufrichtig annahm, schilderte mir den Weg auf die höchste Cadinspitze, die er für leicht erklärte, ziemlich genau, aber meine Unkenntnis mit den Dolomitbergen konnte er mir nicht nehmen, und so endete mein Versuch mit einem totalen Mißerfolg. In der Meinung, seiner Beschreibung entsprechend gegangen zu sein, kletterte ich an einem steilen Turm in die Höhe, um immer mehr zu merken, daß ich mich auf völlig falschem Weg befand und es, wenigstens was die Höhe betrifft, mit einem recht bescheidenen Gipfelchen zu tun hatte, denn ringsum zeigte sich bald eine Welt von Zacken, die noch weit über den meinen hinausragten. Nun, Kummer bereitete mir das weiter nicht, ich war ja nur zum Trainieren da, und die Gipfel dort drüben sollten mir nicht entgehen, wenn ich nur erst einmal hier Herr wurde. Aber auch damit war das so eine Sache. Die Wand, an der ich mich befand, wurde immer steiler, das Gestein lockerer, so daß bald bei jedem Tritt ganze Blöcke in die Tiefe polterten. Auch das Alleinsein mußte ich erst lernen. »Ach was, vorwärts, nur vorwärts!« sagte ich wohl Dutzende Male zu mir, bis ich mich etwa 30 m unter dem Gipfel so verstiegen hatte, daß ein weiteres Vorwärtskommen ebenso ausgeschlossen erschien, wie das Zurückgehen. Nach einigen bangen Minuten, und da ich doch nun einmal wieder hinunter mußte, zog ich dann den zu diesem Zweck mitgenommenen Stahlhaken aus der Tasche, band ihn ans Seil und verankerte die Geschichte mit wahrhaft mütterlicher Sorgfalt, um mich bedächtig daran herunterzulassen, bis ich wieder einigermaßen festen Boden unter den Füßen hatte. Dann zog ich bescheiden nach Hause, um natürlich von Michel tüchtig ausgelacht zu werden. Ohne auch nur an den Fuß des Hauptgebirgsstockes gelangt zu sein, hatte ich mir an dem allerdings noch unerstiegenen Kleinen Piz Popena die Zähne ausgebissen.

Auch bei der Tour auf den Cristallin (2786 m) erlebte ich ein Abenteuer in Gestalt eines Gewitters, das mich völlig unvermutet mitten in einem steilen Kamin überraschte. Ein wütender Sturm fegte vorbei, peitschte mir den Hagel ins Gesicht, in dicken Strömen stürzten die Wassermassen herab, und unter furchtbaren Donnerschlägen schlugen die Blitze in nächster Nähe ein, so daß ich mich genötigt sah, inmitten der strömenden Fluten ein Stück weit von meinem höchst verdächtig surrenden Pickel weg in die Höhe zu klettern und in unbequemster Lage das Ende des Unwetters abzuwarten.

Auf dem Cristallin.

Auf dem Gipfel wurde ich mit einer unvergleichlichen Aussicht belohnt. Schwere Wolken hingen an den Bergkolossen ringsum, und während jähes Wetterleuchten die stürmische Landschaft durchzitterte, brachen da und dort dicke Sonnenstrahlen durch das Gewölk und beleuchteten die Gegend wie ein magisches Zauberland. Ganz besonders prächtig war der Piz Popena, der in ungeheuerlicher Wucht und Steilheit in die Sturmwolken hineinragte, ein geradezu überwältigender Anblick.

Dürren-See.

In Schluderbach war mir inzwischen recht wohl geworden, zu wohl. Der »alte Ploner«, das Urbild eines Tiroler Gastwirts, der immer Neckereien und Späße trieb, sorgte vortrefflich für mich, und ich hatte eine ansprechende Gesellschaft gefunden, deren Mittelpunkt ich bald bildete, ohne es zu wollen. Da waren zwei ältere Herren, die eine Monographie über die benachbarten Berge schrieben und sich naturgemäß für meine Touren interessierten. Ihre Damen unterstützten das wohlwollend. Michel würzte die Abendgespräche mit seinem Humor, und zwei gar nicht üble junge Damen erkundigten sich stets besonders lebhaft nach meinen »Taten«. Der Leser ahnt. Na ja, die grande passion war es nicht, aber immerhin, »man« interessierte sich für mich, und der Mensch ist nun einmal schwach. Also ich gestehe, reumütig, daß ich doch etwas der Vanitas alpina gloriosa anheimfiel, das heißt, mich innerlich für Dinge engagierte, denen ich doch nicht so recht gewachsen war.

Monte Cristallo und Piz Popena von Süden.

Daß mein Heroismus sich nur den Monte Cristallo zum Ziel setzen konnte, verstand sich jetzt von selbst, aber mit einer führerlosen Alleinbesteigung war das doch so eine Sache. Der moderne Leser und Bergfex lächelt. Was soll da weiter dabei sein! So ein Allerweltsberg! Damals freilich lagen die Dinge doch etwas anders. Die Hauptschwierigkeit bestand weniger in der Überschreitung des tückischen Cristallogletschers, als in der Erklimmung einer weiten Felswand, die auf der Schluderbach abgewandten Seite gelegen, mir völlig unbekannt und auch nicht zu erkunden war. Michel hatte sich deshalb einige Zeit früher dahin geäußert: »daß es schier unmöglich sei, selbst für die besten Touristen, führerlos hinauf zu kommen, wenn sie nicht schon einmal oben gewesen seien. Sie würden einfach fehlgehen, in anstrengender Kletterei die Zeit verlieren und dann, wenn sie nicht von der Nacht überrascht werden wollten, die Rückkehr antreten müssen.« Und da wollte ich allein gehen! Wenn ich mich nun, wie wahrscheinlich, verirrte und überhaupt nicht mehr zurück konnte? Solche Gedanken drängten sich mir um so mehr auf, je näher es an die Ausführung meines Planes ging, der nun doch einmal feststand. Da, als ich brütend hin und her ging, kam Michel mit einem Rat. Er gehe morgen auf den Berg, und zwar um 3 Uhr früh, ich solle doch um 2 Uhr weggehen. Er könne mir dann vielleicht helfen, wenn mir etwas zustoße. Ich war schwach genug, darauf einzugehen. Es war eine Halbheit, die sich rächen mußte.

Die Tour stand von Anfang an unter ungünstigen Zeichen. Ich hatte mich verschlafen, und es war schon 2 Uhr vorüber, als ich das Hotel verließ. In der Erregung darüber eilte ich so, daß ich meine Laterne mitzunehmen vergaß, zunächst auch nicht wegen ihr zurückkehrte, denn nur der eine Gedanke beherrschte mich, daß mich die andern unter keinen Umständen einholen durften. Draußen aber war die Nacht stockdunkel. Erst fiel ich in einen Graben, rannte an einen Baum, und auf der Wiese hinter dem Hotel stolperte ich über etwas weiches, das sich als ein Tier entpuppte, das aufsprang und ein plötzliches Leben über die bis dahin so ruhige Wiese brachte. Von allen Seiten kamen Riesengestalten mit großem Glotzaugen auf mich zu, das reine Gespensterheer. Nun waren es ja allerdings nur Kühe, und ich verstand keinen Spaß, hieb wie wütend mit dem Pickel um mich und hatte mir bald eine Gasse gebahnt. Dann aber kam der Wald, der so dunkel war, daß ich den kleinen Fußweg absolut nicht finden konnte und wohl oder übel schließlich doch umkehren mußte, um meine Laterne zu holen. Ich hatte eine halbe Stunde verloren.

Cristallo-Gletscher

Den Eingang ins Val Fonda fand ich nun zwar, aber der Gedanke, daß Michel mich jetzt einholen könne, erregte mich fieberhaft. Eine nette »führerlose« Besteigung das, wenn ich hinter den andern drein laufen mußte! In höchster Eile stürmte ich also durch das dunkle Trümmertal, über alles hinweg und watete oft mitten in dem verwünschten Bach, der mich beständig hinderte, vorwärts, nur vorwärts! Endlich gegen Tagesanbruch erreichte ich den Abschluß des Tales. Er wird durch senkrechte Felswände gebildet, und Michel hatte mir hier Vorsicht empfohlen. »Wann's den richtigen Einstieg nit finden, nochher können's den ganzen Tag da rumkraxeln!« Nun, das Glück war mir hold, und ich befand mich bald auf dem Gletscher. Mein Weg war mir jetzt genau vorgezeichnet: vor mir das prächtige Felsentor des Cristallojochs mit dem Popenaturm zur Linken und der stolzen Cristallowand zur Rechten. Ich kam gut vorwärts, und auch der berüchtigte Bergschrund konnte ohne weiteres überschritten werden. Bald darauf war das Joch erreicht, und ich triumphierte. Zu früh! Kaum 10 Minuten hinter mir bemerkte ich plötzlich die andern, die raschen Schrittes auf mich zusteuerten, wer beschreibt meine Wut. Ohne mich umzusehen, rannte ich, Michels Beschreibung entsprechend, ein Stück weit nach jenseits hinunter, um das bekannte Band zu erreichen. Aber ich suchte vergeblich. Überall war steiler Fels und nichts zu sehen. Erst eine zerbrochene Flasche, die augenscheinlich von oben herabgeworfen worden war, machte mir meinen Irrtum klar. Also rasch hinauf! Ich packte entschlossen die Felswand an und kletterte gerade in die Höhe, noch immer hoffend, den andern zuvor zu kommen. »Daifel!« rief es da plötzlich von oben, »Sie möchten wohl auf Cortina? Schauen's zu, daß aufi kommen, sonst kriegen's den Cristallo niemol zu sehen!« Ich hatte verloren. Mühsam kletterte ich hinauf zu dem Band, wo die beiden gemütlich frühstückten und stillvergnügt lächelten.

Auf dem Band des Monte Cristallo.

Beim Weitermarsch hatte ich jetzt einfach zu folgen, und man wird es verstehen, daß ich mich wenig beeilte, mich wenigstens einigermaßen mit der Aussicht auf die prächtig wilde Umgebung zu trösten versuchte. Einige Zeit war so verflossen, als Michels Stimme plötzlich wieder hoch über mir zur Rechten ertönte. »Daifel, wos machen's denn do unten?« Ich war in meinem Ärger zu lange auf dem Band geblieben, dessen zahlreiche Vorsprünge und Ecken die vorausgehenden verdeckt hatten, und befand mich also wiederum auf dem falschen Weg. Diesmal mit etwas andern Gefühlen als zuvor. Der Anblick der riesigen Felsen hatte meinen Stolz doch etwas gebändigt. Also weg mit der falschen Scham und hinauf zu den andern! Aber damit hatte es gute Wege, denn wenn ich jetzt auch alles daran setzte, sie wieder einzuholen, so waren die Schwierigkeiten doch ganz beträchtliche. Bald ging es hier nicht, bald dort nicht, und der Gedanke, daß die beiden sich mehr und mehr entfernten, machte mich immer nervöser. Laut pochte das Herz, noch lauter keuchte der Atem, und die Steine, die ich in der Hast überall lostrat, flogen polternd in die Tiefe. Zwar rief mir Michel noch einmal zu, aber er war schon hoch über mir und verschwand dann endgültig meinen Blicken. So gelangte ich schließlich in eine gewaltige Nische, welche auf allen Seiten von senkrechten Felsen eingeschlossen war, die mir meine verlassene Lage so recht zum Bewußtsein brachten. Ein weiteres Vorwärtskommen erschien völlig unmöglich, und so setzte ich mich deprimiert nieder. Anfangs war ich ordentlich wütend auf Michel, der mich so im Stich gelassen. Warum hatte er keinerlei Rücksicht auf mich genommen und nicht die kurze Zeit gewartet? Dann beruhigte ich mich allmählich, und schließlich wurde ich ärgerlich, mich überhaupt mit ihm eingelassen zu haben. Was ging mich denn diese Partie an? Hatte ich nicht allein sein wollen? War ich nicht bis hierher gekommen, warum sollte es nicht auch weiterhin gehen? Nein, jetzt wollte ich erst recht hinauf, und in der Tat wäre das auch nicht schwierig gewesen, denn wie sich später herausstellte, befand ich mich ganz auf dem richtigen Wege. Aber die kleine Lücke zur Linken übersah ich und stieg fälschlicherweise wieder ein Stück weit zurück. Dann ging es gerade in die Höhe an dem mehr als steilen Fels. Hier erlebte ich nun allerdings einige böse Augenblicke; aber der feste Entschluß, unter keinen Umständen mehr nachzugeben, hielt jedes gefährliche Zaudern zurück. So erreichte ich das zweite Band, eine breite Schutthalde, welche mich zu dem schmalen, zackigen Schlußgrat führte. An ein Verirren war jetzt nicht mehr zu denken, und ich stürmte nur so vorwärts auf dem schwindelnden, steil ansteigenden Kamm, um mich dann laut jauchzend dem Gipfel zu nähern. Nun hatte ich die beiden doch eingeholt, und sie konnten mir nicht mehr entgehen.

Auf dem Gipfel des Monte Cristallo

Beim Abstieg mußte ich ein Stück weit mit Michael gehen, angeblich der fallenden Steine wegen, die den Vorausgehenden gefährlich werden konnten. Später ließ er mich dann wieder frei, und ich zog noch stundenlang da oben herum, versunken in die ungeheure Pracht und Größe, allein, glücklich. Gibt es doch nur wenige Berge von so viel Schönheit und Abwechslung! Das trümmerreiche Val Fonda, der zerklüftete Gletscher inmitten des herrlichen Felsenzirkus, das prächtige Cristallojoch, die ungeheuren Wände des Piz Popena, die abgelegenen Schluchten des Berges in seinen höheren Regionen und endlich der zackige Grat suchen ihresgleichen.

In Schluderbach wurde ich mit Begeisterung empfangen, aber so recht wohl war mir dabei nicht, wenn die andern auch so liebenswürdig waren, über meine Schwächen hinwegzusehen, so war ich doch aufrichtig genug, sie mir einzugestehen.

Auf diesen Berg war ich damals besonders stolz. Er hat mich wesentlich mehr Mühe gekostet als der Monte Cristallo und eine gewaltige moralische Anstrengung verlangt. Dafür war aber auch der Lohn entsprechend, wenn auch anders geartet, als man dies von einer gelungenen Besteigung zu erwarten pflegt.

Zunächst lag die Route auch hier in einem mir völlig unbekannten Gelände, und die Beschreibung, die man mir gab, war keineswegs besonders einladend. »Sie müssen da eine Menge von Bändern, Kaminen und Felswänden durchschreiten, die sich unmöglich näher erklären lassen. Erst geht es nach links auf dem Großen Band, dann nach rechts, dann wieder nach links, rechts usw. Wenn Sie den richtigen Weg finden, so kann es schließlich schon gelingen, wenn nicht, dann steht es wohl schlimm.«

Als ich von Schluderbach wegging, hing dickes Gewölk am Himmel, und die aufsteigenden Nebel verhießen einen regnerischen Tag. Das ließ schon von Anfang an keine rechte Stimmung aufkommen. Recht langweilig und ermüdend war auch der endlose Marsch durch das Val Povena Alta, auf dessen weiten Geröllhalden man sich die Beine brechen konnte. So war es schon ziemlich spät, als ich an den Südostfuß des Berges kam und die langsam fallenden Tropfen den Beginn eines schweren Wetters verkündeten. Was Wunder, daß ich da den Gedanken an eine Besteigung aufgab und nur den Weg zu erkunden beschloß! Ich legte also den zum Klettern hinderlichen Pickel beiseite, leider! und stieg eine Schutthalde zu dem Großen Band hinauf, das ich entlang ging, bis ich eine steil von rechts herankommende Firnrinne erreichte. Sie war mir durch den Unfall bekannt, dem hier einst Emil Zsigmondy beinahe zum Opfer fiel, indem er ein Stück weit abgefahren und gestürzt war, so daß er sich nur mühsam hatte retten können. Da ich ohne Pickel hier nicht vorwärtskommen konnte, kletterte ich in den Felsen zur Rechten empor, entschloß mich aber schließlich doch, die Rinne zu überschreiten. Wie sehr vermißte ich jetzt meinen Pickel! Frei balancierend, stieß ich mit dem Stiefel Stufen in den Schnee und brauchte wohl eine halbe Stunde, bis ich die schmale Strecke überschritten und wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Da war ich also, in ziemlicher Erregung und durchnäßt bis auf die Haut; denn seit einiger Zeit regnete es in Strömen. Und was hatte ich erreicht? Zu sehen war so gut wie nichts, und über den Weg zum Gipfel war ich mir nach wie vor völlig im unklaren. Was aber nun? Sollte ich einfach wieder umkehren? Jetzt, wo ich doch schon einen großen Teil der Besteigung hinter mir hatte und bis auf die Haut naß war! Nein, jetzt wollte ich auch vollends hinauf. Dieser Entschluß mag vielleicht töricht erscheinen. Er war es nicht, und er hat mich nicht gereut. Brachte er doch jene äußerste Spannung aller Kräfte hervor, in der man alles leistet. Eine unheimliche Entschlossenheit kam über mich und völlige Gleichgültigkeit gegen alles, was sich mir in den Weg stellte, was kümmerte mich jetzt der Regen, was die strömenden Gewässer, die an dem Gestein herabstürzten, was scherte mich der Weg, den ich doch nicht fand! Gerade ging es hinauf, ohne Umschweife oder Bedenken, durch ein wildes Gewirre von Felsen, Kaminen, Wänden und Rinnen, bis ich schließlich einen Kamm erreichte, wo die huschenden Nebel frei ihr Spiel trieben, war ich oben? Nun, einmal gab es trotz allen Suchens nichts mehr zum Weiterklettern, und dann fand ich auch schließlich den Steinmann mit den Besteigerkarten.

Lange bin ich dagesessen in dem tobenden Unwetter. Dutzendfach tönte mein Rufen aus den Tälern wieder und ließ mich ahnen, wie tief die Welt dort unten lag. Gesehen habe ich so gut wie nichts, aber ich bedauerte das keineswegs. Einmal hatte ich das stolze Gefühl, als befände ich mich außerhalb dieser Welt, in jenen andern Regionen, nach denen ich mich in so merkwürdigem Drang gesehnt hatte. Und dann, war ein solches dämonisch wildes Treiben der Elemente mit seinem geisterhaften Wolkenspiel, seinem wütenden Donnern und Blitzen, dem Rauschen seiner Wasser, dem Heulen des Sturmes und dem Rollen der abstürzenden Blöcke nicht auch etwas Schönes in seiner Art? Ich wenigstens empfand es so, und die Erinnerung daran ist mir unvergeßlich geblieben: ein Ewigkeitsmoment!

Und der Rückweg? Nun, Michels Wort hat sich hier bewährt: »Hinunter, sellen is leicht, da helfen alle Engeln.«

Diesen Berg, der so stolz auf Schluderbach herabsieht, habe ich natürlich auch bestiegen, und zwar bei schönstem Wetter. Aber wenn mich jemand fragen sollte, was ich dabei gesehen habe, so könnte ich nach viel weniger erzählen, als beim Piz Popena, wo ich von den üblichen Sehenswürdigkeiten wirklich nichts sah.

Ich war nämlich in Gesellschaft eines Engländers, der sich wohl zum Schnelläufer ausbildete. Er tat dies nicht etwa bloß bei seinen Touren, sondern auch drunten im Tale. Seit Jahren kam er regelmäßig nach Schluderdach und rannte mit der Pünktlichkeit einer Uhr jeden zweiten Tag nach Cortina, um dort Eier zu holen, für die er eine besondere Vorliebe hatte. Als alter Kunde wurde er augenscheinlich gut bedient, und als er einst von einer jungen Dame gefragt wurde, wo er denn die schönen Eier her habe, antwortete er lakonisch: »Von die Huhn.«

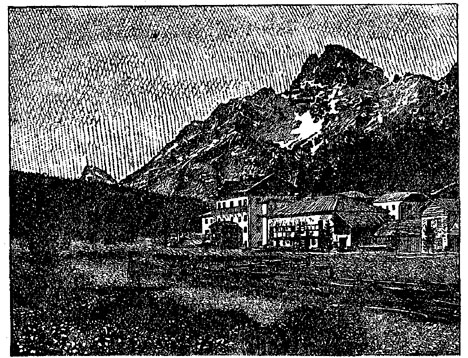

Schluderbach mit der Rotwand.

Doch beschäftigen wir uns jetzt mit der Rotwand: denn wir haben nicht viel Zeit. Es ist schon 2 Uhr morgens, und draußen steht der Wagen. Also fort, Trab! Es dauert nicht lange. Im Handumdrehen sind wir beim Gottres Tal angekommen, noch in dunkler Nacht, und es fängt jetzt ein Rennen an, wie ich es noch nie mitgemacht, der Engländer voraus, dann Michel, welcher diesmal auch dabei war, und hinten meine Wenigkeit. Ich glaube, es war ein schöner Wald, den wir da passierten, aber gesehen habe ich nichts. Dann kam Alm, Geröll, nebenbei war es auch Tag geworden, und schließlich Fels, eine ausgedehnte zackige Mauer, welche im Sturmlaufe erstiegen wurde. Auf dem Gipfel wollte ich mich gerade umsehen, als der Engländer auch schon wieder zum Rückzug blies. Hier nun war die Sache anders. Die weiten, von morschem Geröll bedeckten Hänge des Berges zeigten die bekannte Schwierigkeit: zu steil, um frei zu gehen, waren sie doch nicht steil genug, um zu klettern, wenigstens für meinen Engländer. »Halt, mein Sohn,« dachte ich, »jetzt ist die Reihe an mir.« Den Pickel fest in der Hand, sprang ich in weiten Sätzen voraus, und es freute mich ingrimmig, zu sehen, wie der Mann sich abmühte, um nachzukommen. Er hat sich furchtbar gerächt. Kaum hatte er wieder festen Boden unter den Füßen, als die Steeplechase sich entschieden zu meinen Ungunsten wandte, ich mochte tun, was ich wollte. Mein Gott, wie ist der Mann gerannt! Es war einfach zum Verrücktwerden. Doch da ist ja wieder Schluderbach. Gott sei Dank! Aber was nun anfangen den lieben langen Tag? Ich glaube, ich hätte mich fürchterlich gelangweilt, wenn ich nicht bis zum Abend geschlafen hätte, wie tot. Ja, ja:

»wer mit der Uhr geht in der Hand,

der ist fürwahr nicht bei Verstand.«

Nachdem ich so die Hauptgipfel Schluderbachs erstiegen hatte, wandte ich mich wieder den Cadinen zu, für die ich von Anfang an eine besondere Vorliebe gehabt hatte. Eigentlich hätte ich ja dort auch eine Scharte auszuwetzen gehabt, nach meinem vergeblichen Versuch auf den Kleinen Popena, aber ich wollte mir das nicht so recht eingestehen. Ein gewisser, sagen wir, Respekt, hinderte mich daran. Auch hatte ich es ja damals auf die höchste Spitze abgesehen gehabt und war nur zufällig an diesen andern Gipfel geraten. So kam es, daß ich ihn keiner weiteren Beachtung würdigte. Nur scheinbar freilich; denn in meinem Innern nagte die Niederlage doch.

Der Name Cadinen bedeutet Kessel. Unzählige Felszacken umstehen eine Anzahl öder Trümmerkare, die wie abgeschlossene Welten unermeßlich öde, wild und einsam daliegen. Beinahe unentwirrbar erscheinen die phantastischen Gebilde, wenn man sich zwischen ihnen befindet. Wohin man sich wendet, immer wieder zeigen sich andere, überraschende Ausblicke, tauchen neue Zacken und Türme auf, und es ist eine wahre Lust, zwischen ihnen zu wandern.

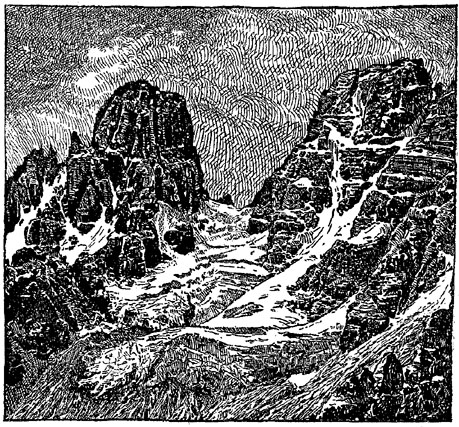

Im allgemeinen unterscheidet man die Cadini del Neve und die Cadini di San Lugano. Die erstern liegen bei Misurina, die letztern erstrecken sich nach Norden in der Richtung auf die Drei Zinnen, von denen sie durch das tief eingeschnittene Val Campedelle getrennt sind, wir sehen auf umstehendem Bilde dieses Tal, wie es sich als breite Firnmulde hoch in das Gebirge hinein erstreckt und dasselbe in eine westliche und östliche Hälfte teilt. Links, im Osten, liegt die höchste Spitze in 2841 m Höhe. Ihr ist ein breiter, etwas niedrigerer Felskopf vorgelagert, der bei meiner nächsten Wanderung eine Rolle spielen sollte, ebenso wie die von dem Firnfeld zu ihm hinaufführende Schneerinne.

Cadini di San Lugano von Norden.

Bei meinem zweiten Versuch, die höchste Spitze zu besteigen, war ich nicht allein. Ein Herr, der sich seit einigen Tagen in Schluderbach befand, hatte mich gebeten, ihn mitzunehmen.

Als wir das große Firnfeld erreicht hatten, ging ich, Michels Beschreibung entsprechend, nicht ganz zu seiner Höhe hinauf, sondern bog nach links in eine Schneerinne ein, die sich zwischen den Felsen steil in die Höhe zog. Ihr Firn war hart, und bald wurde es notwendig, Stufen zu schlagen, bis wir eine von mächtigen Felswänden umgebene schmale Scharte erreichten. Die Kletterei, die hier begann, war großartig, und es machte mir ordentlich Spaß, die Führerrolle dabei zu spielen. Bald darauf erreichten wir dann ein Geröllfeld, das mühelos zum Gipfel führte, wir triumphierten – zu früh! Zu unserer Rechten erhoben sich die Felsen noch hoch über uns. Ich hatte mich wiederum getäuscht. Nun, die Freude an unserem Gipfel nahm mir das nicht, vermutlich hatten wir aus Versehen eine Erstbesteigung gemacht, und auch der Ausblick über die gewaltige Felsenwildnis war eindrucksvoll genug.

Der Rückweg verlief glatt bis zur Scharte, wo ich auf dem Schnee abzufahren beschloß, während mein Begleiter, der dieser Kunst nicht mächtig war, gehen sollte. Die Abfahrt war glänzend. Das lief, daß mir nur so die Augen übergingen und ich schließlich bremste, um nicht gar zu sehr in Schwung zu kommen. Meinem Begleiter schien das inzwischen gefallen zu haben, und mit Schrecken bemerkte ich, wie auch er abzufahren versuchte, und zwar recht ungeschickt. Wohl rief ich ihm zu, aufrecht zu bleiben und den Pickel höher zu halten, aber schon neigte er sich zur Seite, verlor das Gleichgewicht und begann, auf dem Rücken liegend, abzurutschen. Kein Zweifel, das bedeutete eine Katastrophe. Ein entsetzlicher Schreck durchfuhr mich, was sollte ich tun? Schnell entschlossen stieß ich meinen Pickel in den Schnee, um den Gefährten daran zum Halten zu bringen. Aber die Geschwindigkeit, mit der er heransauste, war eine geradezu fürchterliche, wurde er nicht schon vorher in die Felsen geschleudert, so zerschmetterte er gewiß an meinem Pickel. Also heraus damit! Im selben Augenblicke stürmte er auch schon vorbei. Wohl versuchte er, sich an dem dargebotenen Stock zu halten, aber seine Hand glitt machtlos daran herunter. Er verlor das Gleichgewicht, überschlug sich, ein-, zwei-, drei-, viermal, daß der Schnee hoch aufwirbelte, der Pickel flog zur Rechten, der Hut zur Linken, und unaufhaltsam stürzte die Lawine in die Tiefe. Allmählich wurde sie dann wieder langsamer und hielt schließlich. Die Schneewolke legte sich, und ein regungsloser Körper lag dort unten. Nach stand ich vor Schreck erstarrt da; denn das alles war das Werk eines Augenblicks gewesen. Dann eilte ich so rasch als möglich hinunter.

Die Sache lief noch besser ab, als ich befürchtet. Der Mann kam wieder zu sich, und es zeigte sich, daß ihm, abgesehen von einer Rippenkontusion und einigen Schrammen im Gesicht, nichts von Bedeutung fehlte. So konnten wir nach einer halben Stunde den Rückmarsch fortsetzen, und mein Begleiter wurde wieder so forsch, daß er vorschlug, über den Kessel der Cadini del Neve abzusteigen. Leider ging ich darauf ein, und als wir erneut über ein steiles Firnfeld absteigen mußten, hatte ich das Vergnügen, den Mann, der plötzlich alles Vertrauen zu sich verlor, die ganze weite Strecke abzuseilen. Es war eine Arbeit, an die ich denken werde. Wie groß war nun vollends mein Erstaunen, als ich einige Zeit später unsere »Erstbesteigung« in einem alpinen Blatte ohne irgend welche Erwähnung der Nebenumstände verherrlicht fand. Ja, ja, die Vanitas alpina gloriosa!

Der Wunsch, die höchste Cadinspitze nun doch noch zu besteigen, war durch dieses Ereignis nur gewachsen, und so zog ich denn von neuem aus, und zwar diesmal durch die Cadini del Neve. Mein Gedanke war, der großen Firnmulde des Val Campedelle von hinten beizukommen und dann auf dem gewöhnlichen Wege den Gipfel zu erreichen. Aber wiederum täuschte ich mich völlig. Augenscheinlich geriet ich auf eine falsche Scharte zur Rechten der Mulde und wollte dieselbe nun durch eine Umgehung nach links erreichen. Eine interessante Kletterei folgte, die aber endlos lange dauerte. Nach meiner Schätzung mußte ich schon längst in Höhe der Mulde sein. Endlich kam eine schmale, zwischen hohen Felsen eingeklemmte Scharte, von der ich nur so viel sagen konnte, daß sie das zunächst erstrebte Ziel nicht war. Also eine neue Enttäuschung, die um so schlimmer war, als jede Orientierungsmöglichkeit zwischen den hohen Felsen fehlte. Doch diesmal durfte ich nicht nachgeben. Also hinauf an der Felswand, um zunächst wenigstens einen Ausblick zu gewinnen! So erreichte ich nach kurzer Kletterei einen Gipfel und wohin ich blickte, nirgends war ein überragender Fels, sie alle lagen tiefer. Nun befand ich mich also doch auf der höchsten Spitze. So gibt's der Herr den Seinen im Schlaf.

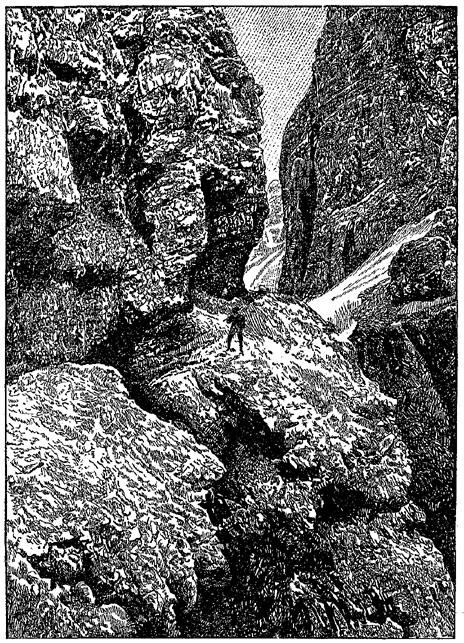

In den Cadinen.

In Schluderbach war der gute Michel höchlichst erstaunt über den »neuen« Weg, welchen ich gemacht. Lange wollte er nicht glauben, daß ich auf solche Weise hinaufgekommen, aber es war nun einmal so.

Die schönen Schluderbacher Tage fanden damit ihren Abschluß. Mein Urlaub ging seinem Ende zu und neue Pläne drängten sich vor. So hieß es denn Abschied nehmen von dem gastlichen Ort, von Bekannten und Freundinnen, deren schöne Augen sich trübten. Auch mir wurde der Abschied sauer. Nicht bloß dieser schönen Augen wegen. Auch die Kletterlust hatte es mir angetan, war mir geradezu zur Leidenschaft geworden. Mag man über das Kraxeln denken, wie man will, es vielleicht als einen schwerwiegenden Beweis zu Gunsten des Darwinismus ansehen, soviel steht jedenfalls fest, daß der gewandte Gebrauch kräftiger und elastischer Glieder ein Genuß ist, der einen jeden dazu Befähigten ganz außerordentlich begeistert und befriedigt. Dazu fördert die Kraxelei Bergeskenntnis, Orientierungssinn, Urteilskraft, Entschlossenheit, Verantwortungsgefühl, Selbsterkenntnis und Selbstvertrauen, vor allem wenn sie allein unternommen wird. Und dann die Bergeseinsamkeit! Was kann man da in sich aufnehmen an tiefgehenden Eindrücken, wie ausdrucksvoll spricht alles zu der so empfänglichen Seele. Mir jedenfalls bedeutete die Schluderbacher Zeit mit ihrer Abenteuerlust, ihrem heiligen Eifer, ihrer göttlichen Naivität, ihrem unverfrorenen Draufgängertum und ihren ahnungsvollen Stimmungen eine Art zweiter Jugend, deren goldener Schimmer nicht erlöschen kann.

Den Schluß der Reise bildete die Besteigung des Cevedale und der Königsspitze in der Ortlergruppe, die ich in Gesellschaft eines Reisebekannten unternahm.