|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich möchte hier noch besonders des guten Michel gedenken, dieses einzig gearteten Mannes, dem ich wie so viele in warmer Anhänglichkeit zugetan war und der schon ein Jahr später auf dem Cristallogletscher sein Leben verlieren sollte, von dem Gipfel des Berges zurückkehrend, brach einer seiner beiden Touristen auf einer Schneebrücke des bekannten Gletscherschrundes ein und riß ihn so unglücklich mit sich, daß ihm am unteren Spaltenrand der Schädel zertrümmert wurde und er sofort verschied.

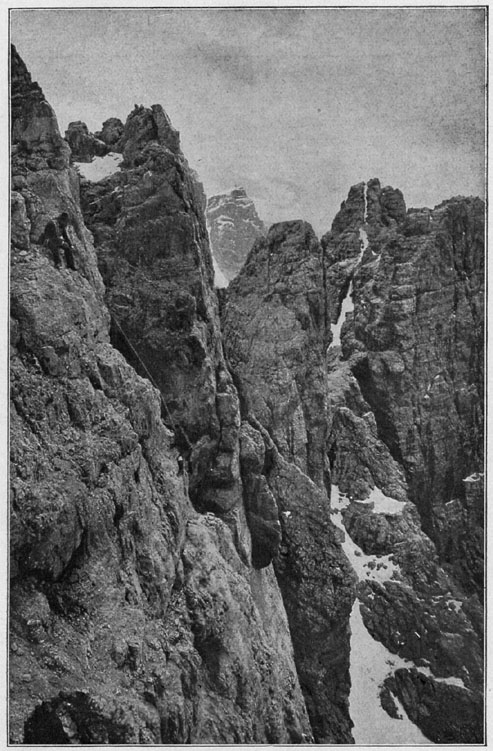

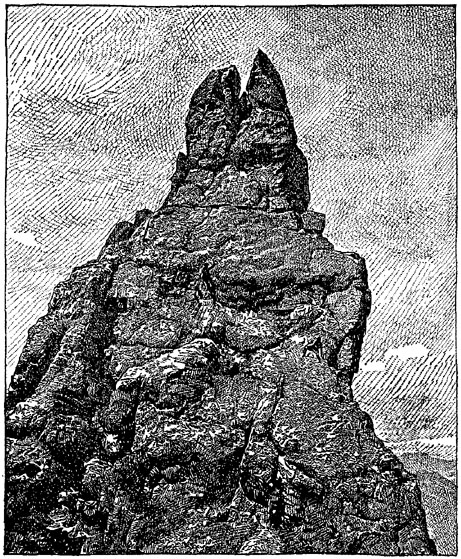

1848 zu Sexten geboren, war Michel 1872 nach Schluderbach gekommen und in die Dienste Ploners getreten. Anfänglich verrichtete er die gewöhnlichen Arbeiten eines Knechts, etablierte sich aber bald als Führer. Es war dies um die Mitte der siebziger Jahre, wo sich ein gewisser Stillstand im Alpinismus bemerkbar machte. Die großen Berge der Schweiz und Tirols waren bezwungen. Es gab hier kaum mehr etwas Epochemachendes zu tun und doch lechzten die »Jungen« nach neuen Taten. So wandten sich die Blicke den Dolomiten zu. Wohl war auch hier schon vieles geschehen. Grohmann insbesondere hatte die Mehrzahl der großen Gipfel in den sechziger Jahren erstiegen, wie Monte Cristallo, Sorapiß, Antelao, Tofana, Große Zinne, Dreischusterspitze und andere, daneben aber starrte noch ein ganzes Heer von bisher unbeachteten Zacken und Türmen jungfräulich in die Lüfte, unbedeutend an Höhe zwar und nicht zu vergleichen mit den gewaltigen Riesen des ewigen Schnees, dafür aber auch um so steiler und unnahbarer. Auf sie lenkte sich jetzt das Interesse. War es möglich, an diesen glatten Steilwänden und zerklüfteten Zacken hinaufzukommen? War es nicht waghalsige Vermessenheit, war es überhaupt lohnend? Furcht freilich kannte die junge Generation nicht, aber wagte sie sich nicht an Unerreichbares? Da kamen plötzlich die Nachrichten von Michels Erfolgen Schlag auf Schlag: der Zwölfer, der Elfer und die westliche Zinne sind gefallen, der Einser, die Grohmannspitze und jetzt gar die gefürchtete Kleine Zinne und die Croda da Lago! Kein Zweifel, es war möglich, ja mehr noch, es zeigte sich, daß ein guter Kletterer überhaupt überall hinkam und daß die Ersteigung solcher Felsen ein ganz eigen faszinierendes Vergnügen bot. Dies der Welt zum Bewußtsein gebracht und dem Alpinismus durch die Einführung der Dolomitkletterei schwierigster Art die Krone aufgesetzt zu haben, ist das Verdienst Michels. Darin liegt seine Bedeutung, denn er hat alle diese Touren selbständig ausgedacht und durchgeführt. Darum war er auch mehr als nur ein Führer: ein Alpinist von epochemachender Bedeutung. Entbehren freilich konnte er die Touristen nicht, aber es ist ein schöner Zug von ihm, daß er mit seinen »Erstlingstouristen« sehr wählerisch war und ich bin weit entfernt, die Verdienste dieser hervorragenden Alpinisten schmälern zu wollen. Man denke sich nur einmal zurück in jene Zeit der Spannung, der Ungewißheit und des Zweifels! War es da eine Kleinigkeit, den neugefundenen Wegen des verwegenen Mannes zu folgen, des unbestritten ersten Kletterers seiner Zeit?

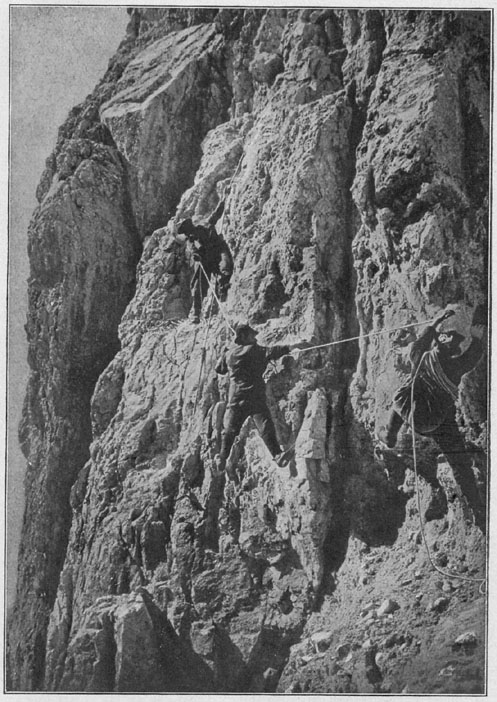

Betrachten wir ihn bei der Arbeit, so springt vor allem seine geradezu unglaubliche Kletterfertigkeit in die Augen. Als ich mich einst mit ihm über die Art und Weise des Kletterns unterhielt, meinte er, er klettere in der Hauptsache mit den Händen und gebrauche die Beine nur nebenher bei besonders schwierigen Stellen. »Schauen's, i komm mit de Finger allein aufi!« Sprach's und zog sich an einer senkrechten Felswand mit den Händen ein gutes Stück weit in die Höhe, während die Beine frei in der Luft hingen. Ebenso kam er auch wieder herunter. »Ja, guter Michel, der Fels war dir untertan. Keiner konnte dir etwas anhaben, er war dein Element, in dem du sicher herrschtest, und im Fels hätte dich das tragische Schicksal, welches dir die trügerische Gletscherspalte bereitete, gewiß nicht ereilt.«

Großartig war sein Verständnis für das Gebirge überhaupt, für seine Eigenheit, seine Zugänglichkeit, seine Gefahren, so daß er sich überall ohne weiteres zurechtfand. Dazu war seine Tatkraft eine ganz ungewöhnliche, wie unbeugsam und gebieterisch war er im Augenblick der Gefahr und erstickte jeden Widerstand im Keim! Ebensowenig duldete er eine ungerechtfertigte Umkehr. »Nauf hat er müssen und wann i ihn hätt' dertragen müssen!«

Als Mensch war Michel eine goldklare Natur.

Von Statur mittelgroß, breitschulterig und muskulös, blitzten in seinem gebräunten, von rötlichem Vollbart umrahmten Gesicht ein Paar blauer Augen, denen man die Gutmütigkeit und Herzensgüte, gepaart mit harmloser Schelmigkeit ansah, und wenn er, was bei seiner wohltuenden Fröhlichkeit so oft der Fall war, seinen Mund lächelnd öffnete, blinkten zwei wahre Perlenreihen von Zähnen einem entgegen, um die ihn wohl ein jeder beneidet hat.

Sein harmlos bescheidenes, durch und durch natürliches Wesen gewann ihm sofort aller Herzen, und kaum je ist ein Führer auch persönlich so beliebt gewesen wie er. Kam es doch vor, daß Touristen, die sich auf größere Besteigungen nicht einlassen wollten, ihm für einen Spaziergang den Tarif des Monte Cristallo anboten, um nur seine Gesellschaft zu haben. Seine Mäßigkeit war eine geradezu spartanische. Nie nahm er geistige Getränke zu sich, und es war ihm ein großer Kummer, daß sein Bruder, das »Gamsmannl«, in dieser Beziehung des Guten oft zu viel tat. Aber wenn's darauf ankam, wußte er sich auf drastische Weise zu helfen. Vor jeder größeren Tour, die er mit ihm unternahm, sperrte er ihn den ganzen Tag ein, brachte ihm persönlich das Essen und – Wasser, soviel er trinken wollte. Nachher allerdings, wenn das Unternehmen glücklich vollbracht war, hatte er auch ein Einsehen und – sperrte ihn wieder ein, aber jetzt mit einigen Flaschen Tiroler. Mit dem Lesen und Schreiben stand er angesichts seiner in den Bergen als »Geisbue« verbrachten Jugend auf etwas gespanntem Fuße. Doch sein Humor half ihm darüber hinweg: »Geh, schauen's doch amol, was do staht, san's so guet, i bin so kurzsichtig.« Bezüglich des Heiratens, zu dem er von allen Damen immer wieder angehalten wurde, meinte er: »Jo, sellen is nit so einfach! Wissen's, mei Frau mueß jung, schön, reich und tugendsam sein. Na, bis zum Herbst denk' i, werden mir's z'sammen hoben.« Der Bund der Herzen war nämlich im stillen schon geschlossen, aber der Tod bereitet ihm ein jähes Ende.

Eine besondere Freundschaft verband ihn mit dem alten Ploner. Die beiden waren Jagdfreunde, und insbesondere war die »Gamsjagd« ihre höchste Passion. Darüber »dischkerierten« sie beinahe täglich, und daß dabei das Jägerlatein eine große Rolle spielte, verstand sich von selbst. Es war eine Wonne, die beiden erzählen zu hören, und ich möchte dem Leser einige ihrer Geschichten nicht vorenthalten. Kommt z. B. der Michel einmal mit einem Bekannten von der Jagd zurück, deren Mißerfolg er durch folgendes Abenteuer zu verbergen sucht: »Weißt ka Gams ham mer nit g'sehen und do sitzen wir halt z'sammen hoch oben und vespern. A schön's Stück Speck ham mer g'habt, dös liegt grad zwischen uns drin. Auf amol wird's dunkel, a Mordsadler kimmt g'flogen und stoßt auf den Speck mitten zwischen uns. Wir aber nit faul, ham uns einfach z'sammen g'wälzt und ham den Adler in der Mitten verdruckt.« Und als Ploner nach dem Adler fragte, »tut er fuchsteufelswild«, daß ihm der »derfallen« sei. »Drunten is er g'legen und i hab ihn nimmer kriegt.« Erfolgreicher war die Jagd bei folgendem heiteren Stücklein, das Ploner erzählte. »Amol war i und der Michel ins Birkental eini gangen auf die Gamsen, und weil wir schon a weil umanand g'laufen waren, setz'n wir uns nieder, a bissel weg vom Bach, hab'n ausg'rast't und was verspeist. Auf amol derschaut der Michel a Gams – scho a sakrischer Bock war's – auf der Wand grad über uns. Die Gams hot bald a bissel g'äst, bald hat's runterg'schaut nach uns, neugierig, wie's a so san, wann's kan Jäger wittern. ›Daifel, Daifel!‹ sagt der Michel, jetzt wie ankimmen? Sieht der Bock uns weglauf'n, reißt er sicher aus, und ins Bachbett, wo mer sich anschleich'n könnt, laßt er uns nit. No i hab mi halt a bissel b'sunnen, nocher sag i: Michel, hab i g'sagt, jetzt du bleibst sitz'n, derrührst di nit und wartst grad, was i mach! I aber bin langsam aufg'standen, hab' mi immer am Boden buckt, grad als wenn i Holz aufklaub'n und z'sammtragen tät, zum Michel 'nüber. Dös hab' i so a Zeitlang trieb'n, no sag' i: Michel, hab' i g'sagt, jetzt nimm i di auf'n Rucken mit samt deiner Büchs und schmeiß di ins Bachbett eini, wie a Holzbündl, nachher merkt die Gams nix. So hab'n wir die Sach' g'macht, und der Bock, der a so 'was wohl schon oft g'sehen hat, hat ganz ruhig zueg'schaut und g'halten. I hab' mir weiter am Boden z'schaff'n g'macht und hab wieder Holz aufklaubt, und der Michel hat sich dervon g'schlich'n im Bach, hat sich an die Gams anbirscht, die immer wieder bloß nach mir g'schaut hat, und wie's g'schnellt hat, do hat er's a troff'n g'habt und derwuschen hab'n wir 'n Bock! Do hat ma's halt wieder dersehn, daß ma bloß praktisch sein mueß auf der Jagd.«

Freilich, manchmal ging auch der alte Ploner trotz all seiner Schlauheit ein, wie dies z. B. bei den beiden ersten Besteigungen der höchsten Cadinspitze der Fall war.

»Wie i amol beim Jag'n g'wesen bin da droben und nix g'schossen hab', da denk' i, jetzt gehst amol auf den Cadinspitz aufi. Der gucket so alleweil auf Schluderbach abi, als ob er b'stiegen sein möcht'. I bin au ohne weiteres aufi kommen, aber wie i wieder zurückkomm' nach Schluderbach auf'n Abend, do heißt's, morgen kommt der Grohmann. Jesses, sag' i, der Grohmann! Bist du a Kerl, daß d' heut da aufi bist, allein und ohne Touristen. So hat jo die ganz Besteigung kan Wert nit, und der Grohmann geht sicher nimmer aufi! Dös darf nit sei, dös is ganz was anders, wann der Grohmann z'erst droben war. Der mueß nauf, nochher hat die G'schicht an Ansehen. No hab' i aber auf'm Gipfel a Steinmannl g'macht mit einer Karten drin, die alles verroten hätt'. Dös hat also wieder 'runter müssen, sell war g'wiß. Was bleibt mir also übrig, als wieder aufi z'gehn, und zwar glei in der Nacht, und dös war ka Kleinigkeit. Drob'n, i ha mi kaum z'recht g'fund'n in der Dunkelheit, schmeiß' i s' Mannl wieder um und nimm mei Karten weg, daß er jo nix merkt. Nochher aber, auf'm Heimweg, hab' i erst recht schaff'n müssen, damit er die Spur nit sieht in der Schneerinnen. Denn meine Tritt, hab'n natürlich nit bleib'n dürfen, die hätten jo alles verroten. I steig' also 'n ganzen Weg rückwärts abi, und vermach 'n Weg mit de Händ', daß 's a so aussieht, als wär' a Gams aufi gangen oder so was. Jesses, war dös a G'schäft, und d' Händ hob' i derfroren, daß 's a wahrs Elend g'wesen is. Wie i no endlich wieder z' Haus bin kommen auf'n Morgen, richtig is der Grohmann au schon do, und wie mir z'sammensitzen und dischkerieren, so sag' i: Herr Grohmann, i wüßt' an schönen Berg für Ihnen, dös wär' so was für Sie, der is no nie b'stiegen worden. So, sagt er, dös is mir glei' recht, i möcht' schon aufi, was ist's denn für aner? Jo, schaun's do droben der höchste Cadinspitz, a schöner Berg, sag' i Ihnen! Was, die Cadinspitz? sagt er, was hab' i auf der Cadinspitz verloren, na, Ploner, do gang i g'wiß nit aufi, dös fallet mir scho gar nit ei. Und richtig, unten is er blieben und weiter gangen und all dös G'schäft is umsonst g'wesen.«

Auch Michel hat eine ähnliche ›Erstbesteigung‹ der Rotwand vom Osten her gemacht, die mir folgendermaßen erzählt wurde.

»Dös schwere Tragen, wissen's, dös hat der Michel ganz auf'm Strich g'habt. Wann er erst g'merkt hat, daß 's viel zum Trag'n gibt, nochher war's mit der guet'n Laun aus. Kommt do amol a Tourist nach Schluderbach, um auf die Groß Zinnen z'gehn, der hot schon an Mordsranzen g'habt. Wie den der Michel sieht, ist's glei nix g'wesen, da macht er an Ausflucht und sagt, er hätt' schon a Tour mit an anderen Fremden, auf'n Cristallo. No, domals war jo a no 's Gamsmannl do, und do ist der Tourist halt mit dem gangen. Auf'n andern Abend find't aber der Michel niemand, und wie er hört, daß der Fremde a no auf d' Rotwand will, do möcht' er doch mit und frogt'n, ob er 'n net mitnehmet. Aber der sagt: Na, heut san's nit mit mir auf die Große Zinnen gang'n, also brauchen's morgen a nit auf die Rotwand. Da is der Michel schon fuchsteufelswild worden, dös können's Ihnen denk'n, und sagt zu mir: Ploner, sagt er, die zwa will i scho krieg'n.

Am andern Tag auf'n Abend kommt 's Gamsmannl mit sei'm Touristen ganz verstört wieder an. Jesses Ploner, sagt er, i weiß nit, was dös is. Wie mir do aufi kommen, am Grat unterm Gipfel, do steht a weißer Kerl do mit einer fürchterlich langen Nasen und an Stecken hat er in der Hand g'habt, als wollt' er auf jeden dreinhauen, der vorbei will. Mir san ganz starr g'wesen, was dös do droben is. No zum Schluß han mer schon g'merkt, daß es a Schneemann war, aber schau, Ploner, wie kann denn der do aufi kommen sein? Sell weiß i scho g'wiß, daß heut' ka anderer aufi gangen is, und von früher kann der Kerl doch a nit sein, do hätt 'n ja die Sonnen derschmolzen g'habt.«

Na, der alte Ploner und der neben ihm sitzende Michel wußten schon die Erklärung zu diesem rätselhaften Phänomen. Michel hatte den Berg an demselben Morgen direkt von Osten her bestiegen, den Schneemann auf den Grat gesetzt, ihm seinen Bergstock in die Hand gedrückt und war dann sofort wieder denselben Weg heruntergekommen. Aber gesagt haben sie natürlich nichts, und noch lange mußte das Gamsmannl von den weißen Geistern hören, die ihm den Zugang zu den Gipfeln versperren, »Hascht wieder so an weißen Kerl derwuschen do droben!«

Hören wir nun zum Schluß noch den jungen Ploner über ein Haupterlebnis in Michels Leben, seine im Jahre 1881 in Gesellschaft der beiden Ploner nach Wien unternommene Reise.

»Anfangs wie mir auf der Eisenbahn g'fahren san, do ist's dem Michel gar nit wohl g'wesen und die Fahrt is ihm viel zu lang vorkommen. Daifel, sagt er immer wieder, do kommen wir jo gar nimmer heim, wann mir nur a wieder zeitig heimkommen, jetzt is grad die schönste Zeit für die Gamsen.

Wie wir nu san auf Wien kommen, auf'n andern Morgen in der Frueh, do hab'n uns die Leut' am Bahnhof erwartet, wissen's, a ganze Abordnung im Staat. Der Michel aber, der is no halb verschlafen g'wesen und hat nit aufpaßt, und wie er die große steinerne Stieg'n runter will, rutscht er aus mit seine g'nagelte Stiefel und fallt die ganze Stieg'n abi. Do is er g'legen. Dös war der Empfang. Den Spektakel können's sich denken, und die Fraid! Erst haben's g'schaut, ob's nix tun hat, nachher aber schreien's alle: Jesses, a Seil bringen, bringet a Seil, daß mir den berühmten Tiroler Führer dran anhängen, sonst derfallet er no in Wien.

Nochher san mir ausquartiert worden, jeder bei'n andern Herrn. Unter Tags hab'n wir uns dann die Stadt allein ang'sehn und auf'n Abend san die Herrn mit uns 'gangen. Die Hauptschwierigkeit is g'wesen, daß wir uns z'recht g'funden ham unter Tags, und do hat aner immer 'n andern überboten, wer sich leichter ausfind't. Der Vater, wissen's, der schon a paar mol in Wien g'wesen is, der hat se immer am besten auskennen wollen, und der Michel als berühmter Bergführer natürlich hat seine Kenntnis au an Tag leg'n wollen. Der hat sich immer an die Statuen auf den Brücken g'halten, weil dös so nette Mädel waren, und da sagt er oft, halt, Schaffer, sagt er, i mein, an der san mir heut scho amal vorbeikommen, aber dös is natürlich immer wieder an andere g'wesen. I selber bin hinten drein gangen und hab nix sagen dürfen. Aber wie's amol ganz verkehrt san gangen und i was g'sagt hab', do san beide über mi her g'fallen, da hat's g'heißen: Halt's Maul, du verstehst nix, du bist ka Führer.

Ang'sehn haben wir uns natürlich alles; was aber den Michel am meisten int'ressiert hat, dös war die Menagerie in Schönbrunn. Die Gamsen freili, die ham ihm gar nit g'fallen, do hat er nit traut. Was, dös sollen Gamsen sei, das san kane Gamsen, dös muß i wissen, die san nit echt. Und die Affen natürlich, die ham mir uns a anguckt in dem runden Käfig, dös war amal int'ressant. Der Vater hat gar nimmer fort wollen, der schaut immer so eini, ganz nah, was die Kerle do drin für Faxen machen; auf amol springt so an Aff derher und packt 'm sein Hut mit der Pratzen, und weg war er. Der Vater is dog'standen wie an Ölbild vor Schrecken. Denn wissen's, a nagelneuer Hut is 's g'wesen mit an Gamsbart drauf. Dös können's Ihna denken, daß der Vater kan schlechten Gamsbart mit auf Wien g'nommen hat. Daifel, schreit da der Michel, der schöne Gamsbart, is ka Büchsen do, wann i no a Büchsen hätt', i derschießet den Kerl, den elendigen, wahrhaftig; Daifel, der schöne Gamsbart! Und der Vater, wissen's, is immer no traurig dog'standen. Die Affen aber natürlich, die ham a Mordsgaudi g'habt. Z'erst ham's nit recht traut und san alle drum rum g'standen, und der ane, der Spitzbue, hat jedem andern den Gamsbart unter d' Nasen g'halten, zum Schmecken. Nochher sind alle umanand g'sprungen wie närrisch vor Fraid, und wie alle dran g'schmeckt haben, ham's ang'fangen, den Gamsbart z' zerreißen. Daifel, is der Michel wütig g'wesen. Und der Spektakel! D' Leut' ham g'lacht und g'schrien vor Fraid, 's ist a ganze Ansammlung rumg'standen und ham g'sogt: do kriegen mir amol an Tiroler, an echten, mit samt sei'm Gamsbart. Schließlich auf dös G'schrei is dann a Wärter kommen und hat dem Affen den Hut wieder abg'jagt. Der hat aber dem Affen schon kurios zuesetzen müssen, bis er n' g'habt hat. Den Hut haben m'r jo schließlich wieder kriegt, aber der Gamsbart natürlich, der war fertig. Und der Aff hat uns ganz traurig nachg'schaut wie m'r gangen san. Der wird wohl denkt haben: So drei find' i nimmer!

Auf'n Abend do sind m'r dann mit den Herrn in a Vergnügungshalle gangen, do is Scheiben g'schosse worden, und wie dös der Michel sieht, natürlich do hat er 'n ganzen Abend nix wie g'schossen. Und in dem andern Saal do is tanzt worden, mit schöne Damen, und do hat der Vater a tanzen wollen und hat aner auf'n Schlepp treten und is hing'fallen, mitten in den Saal nei, daß alles z'sammeng'lacht hat. Jesses, hab' i mi g'schämt. Und weil so a Spektakel g'wesen is, do haben die Herrn zum Michel g'sagt, er soll die Wachtel machen, wissen's, dös hat der Michel famos verstanden, alle Vögel hat er nochmachen können. No, dös hat dem natürlich eing'leucht't, und do hat er sei Sacktücherl z'sammeng'macht, als ob er a Käfig drin hätt', und is durch den Saal gangen und hat d' Wachtel g'macht. Do is natürlich alles z'sammg'sprungen, was dös is, und alle ham gemeint, der hat a richtige Wachtel in sei'm Tucherl.

Ins Theater san mir a gangen. Die Herrn ham uns Karten b'sorgt, an gueten Platz, hoch droben, und da ham m'r natürlich unsere schönsten Lodenröck ang'habt. Haben do dem Michel die Mädle g'fallen! Wissen's, 's war so a Ballett. Dös Glas hat er nimmer von de Augen bracht und hat's dem Vater um d' Welt nit geben. Daifel, hat er immer g'schrien, dös is a schöne. Schau doch, jetzt kommt wieder a ganzer Haufe Mädle raus, ganz laut, und i hab' immer sagen müssen: Michel, do darfst nit so schreien, jetzt bist nit auf'm Cristallo. Und a Hitz hat er g'habt, wissen's, daß er schier derschmolzen is. Ja, wenn i halt 'n Rock auszieh'n könnt, sagt er, du i mein', i probier's. Na, sag i, Michel, dös gaht nit, und doch hat er's partu tun wollen, bis sich der Vater ins Mittel g'legt hat, sonst hätten's uns ja außig'jagt. Sein Huet aber, den hat er fest in der Hand g'halten, wissen's wegen dem Gamsbart, daß 'm der nit dervonkimmt, wie dem Vater.

So san mir schließlich ganz damisch worden vor lauter Schauen. Und wie mir wieder ham san kommen auf Toblach in der Nacht, da ham mir in der klanen Hütten am Toblacher See g'schlofen, auf'm Stroh, und die ganz Nacht durch hat der Michel immer so an Muketz tue, vor Aufregung, wissen's. Und g'wußt ham m'r gar nix mehr von Wien, weil m'r z'viel g'sehen ham.«

Das alles ist mir heute noch wie ein Traum. Nicht bloß ein Frühlingstraum von Lenz und Liebe mit Knospen- und Blütenpracht und ahnungsvollen Schauern unter sternenbesätem Himmel. Mit seinem Wirbel der widersprechendsten Dinge ist es mir auch wie ein wildverworrenes Alpdrücken, eine höhnische Groteske mit phantastischen Erlebnissen aller Art, ein Traum, aus dem es kein Erwachen zu geben schien und den ich doch wachend träumte.

Wenn mich meine Wanderungen in dem Drang nach Erleben unwillkürlich immer wieder der Höhe zuführten, so war mein sonstiges Leben bis dahin ziemlich eben verlaufen. In meinem Beruf hatte ich Aussicht auf eine ganz erfolgreiche Laufbahn, meine Garnison war unterhaltsam und gefiel mir, die Knappheit meiner Mittel kümmerte mich nicht, und von großen seelischen Erschütterungen war ich verschont geblieben. Auch in Herzensangelegenheiten, die wohl da und dort etwas aufgeflackert waren, aber nie wirklich intensive Formen angenommen hatten. Es war da etwas, das mich abhielt, mich innerlich zu sehr zu binden. Im Gebirge, ja, da konnte ich mich ganz und gar hingeben, da blieb ich, wer ich war, aber bei den Menschen war das etwas anderes. Da liebte ich doch meine Freiheit zu sehr. Auch meine Studien hatten mich schließlich ganz auf den Weg des Verstandes geführt. Ich war ein Anhänger Epiktets geworden, der bekanntlich rät, sein Herz an nichts zu sehr zu hängen, weil es dann auch keine Enttäuschungen gebe. Und warum sollte das nicht richtig sein! Predigen nicht auch alle andern weisen Mäßigung und Gleichmut?

Und nun wurde ich plötzlich in einen Wirbel der Gefühle hineingerissen, der mich in alle Höhen und durch alle Tiefen führte. Die uralte und doch ewig neue Geschichte natürlich von dem Herzzerbrechen. Was bedeutete das für mich? War es ein Schicksal oder eine gütige Fügung?

Doch betrachten wir uns erst den Verlauf der Krankheit!

Es war bei einem großen Ball in der Residenz. »Sie stand neben einem der vielen Pfeiler des weiten, prächtig beleuchteten Saales, eine hochelegante, stattlich volle Erscheinung von fremdländischem, beinahe südlich feurigem Typus. Eine hochstehende Feder in dem brünetten Haar erhöhte noch den hoheitsvollen, unnahbaren Eindruck, der eigentümlich von einer gewissen Weichheit abstach. Fragend schweiften die großen, dunkeln Augen über das bunte Menschengewirre vor ihr hinweg. Niemand kannte die Fremde oder wagte sich an sie heran. Scheu, wenn auch mit neugierigen Blicken ging man an ihr vorbei, und ich hatte die größte Mühe, bis ich ihr endlich vorgestellt werden konnte. Ich tanzte den ganzen Abend nur mit ihr. Einmal, weil ich das auf Bällen immer so machte und dann interessierte sie mich. Sie gab sich sehr liebenswürdig und zuvorkommend. Augenscheinlich war sie froh, jemand zu haben, der sich ihrer annahm. So unterhielten wir uns vortrefflich, und ich nahm mir vor, diese Sache zu pflegen.

Bei meinem ersten Besuche wurde ich etwas ernüchtert, wenn auch nicht gerade enttäuscht. Der blendende Glanz des Ballsaals war verflogen und das leicht gepuderte Gesicht erschien mir älter als am Abend zuvor. Überhaupt hatte sie ihre »Tage«. Nicht bloß äußerlich, auch in ihrem stark exotischen, oft launischen Wesen, das in der braven Stadt ziemliches Aufsehen erregte. Daß sie sich daraus nichts machte, gefiel mir. Auch ihre Mutter kümmerte sich nicht darum und war froh, wenn sie einige Unterhaltung hatte. Im übrigen fanden wir bald etwas, das uns zusagte. Der schneereiche Winter und die bergige Umgebung der Stadt brachten es ganz von selbst mit sich, daß wir auf das damals allerdings noch recht ungewöhnliche Rodeln verfielen. Das war etwas Romantisches, und wir konnten uns dabei nähertreten. So zogen wir beinahe jeden Abend mit unserem Doppelschlitten auf die benachbarten Höhen hinaus und unterhielten uns glänzend bei unserem Sport. Sie war dabei ein vortrefflicher, unternehmungslustiger Kamerad, der auf alles einging und nie Schwierigkeiten machte, wenn wir genug gerodelt hatten, brauten wir uns in dem schneelastschweren Wald einen Grog, aßen Süßigkeiten, tanzten um das Feuer herum, um die Füße zu wärmen und traten meist erst lang nach Mitternacht Hand in Hand den Heimweg durch die verschneiten Gassen an.

Soweit war der Traum also nicht übel, und wenn er plötzlich eine andere Gestalt annahm, uns blutig angrinste, so waren wir daran nur selbst schuld, wir hatten eben beide zu harte Köpfe. Der Gefährtin ging nämlich die Fahrt nie schnell genug, und ich wiederum war nicht geneigt, den Bedächtigen zu spielen, vor irgend etwas zurückzuschrecken. So schraubten wir uns gegenseitig, bis die Katastrophe eintrat, unser Schlitten an einer scharfen Kurve, die dazu noch über eine Bahnlinie hinwegführte, zerschmetterte und wir in eine eiserne Barriere hineingeschleudert wurden, die zum Glück nicht ganz vorgezogen war. Ich selbst kam mit einigen zerschundenen Gliedern davon, während sie mit einer langen klaffenden Wunde über der Stirn am Boden lag. Im übrigen blieb sie sich treu. Als sie wieder zu sich kam, war ihre erste Frage, ob ihre Augenbrauen, auf die sie besonders stolz war, nicht verletzt seien. Nachdem ich verneinen konnte, machte sie sich uns der Sache weiter nicht viel und nahm auch die sieben Nadeln, die sie kostete, nicht tragisch.

Bei den Krankenbesuchen, die ich nun machte, kam dann meine eigene Krankheit vollends zum Ausbruch. Mitleid für ihre Schmerzen, die sie mit ruhiger Gelassenheit ertrug, spielte dabei ebenso eine Rolle, wie Bewunderung für ihre Schneid, von der ich sie im übrigen doch einigermaßen kuriert hatte. Auch etwas Stolz über diese letztere Tatsache war wohl dabei. Kurz und gut, die Große Passion brach rettungslos bei mir aus und steigerte sich rasch ins Unermeßliche. Bald war dann auch sie ganz im Bann, und so träumten wir den großen Traum, demgegenüber es eigentlich gar keine Wirklichkeit mehr gibt. Ich sehe uns großen Kindern gleich durch Wald und Frühlingsflur streifen oder hoch zu Roß dahinreiten, sehe uns an den Ufern jenes kleinen Sees sitzen, an Bachesrand unter mächtigen Tannen Blumen pflücken, sonnenfroh, wie in einem Mysterium, und umgaukelt von Zukunftsplänen aller Art. Dazwischen freilich mischte sich das drohende Gespenst einer Trennung, die notwendig war, um die Einwilligung des Vaters von jenseits des Ozeans zu holen. Endlich der Höhepunkt, der zugleich den Abschied mildern sollte: die Reise nach der Schweiz, nach Engelberg und dem Vierwaldstädter See. Was soll ich weiter darüber sagen! Wie sollte ich jene Mondnacht in dem einsam treibenden Kahn auf dem feenhaft beleuchteten See mit seinen stillen, lauen Wassern und dem Schilf am Ufer vergessen, zwischen den es uns weltenfern hineintrieb, während dort die stolze Front der Stadt in magischem Feuerwerk erstrahlte!

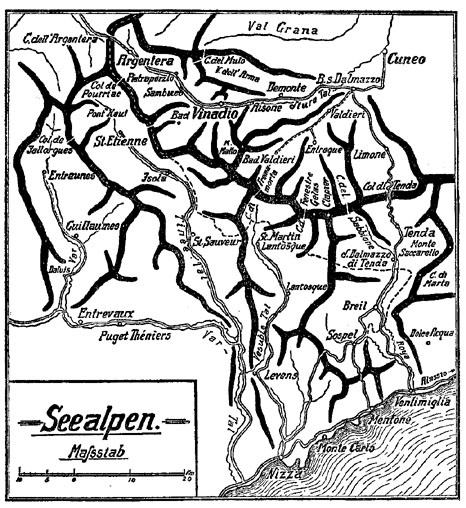

Als dann die Trennungsstunde schlug, war ich wie betäubt und scheute mich vor dem Erwachen. So kam es, da ich noch reichlich Zeit vor mir hatte, zu jenem Zwischenspiel in dem Traum, das mich jäh in eine ganz andere Welt versetzte und mit seinen drohenden Gefahren und Abenteuern heute noch wie eine phantastisch höhnische Groteske anmutet, deren grimmer Humor mir nur ganz allmählich zum Bewußtsein kam. Also es trieb mich nach dem Süden. Dort in Nizza hatte die Geliebte einst geweilt, da wollte auch ich jetzt hin, um weiter an den Plätzen träumen zu können, die sie für mich mit einem so romantischen Schimmer umgeben hatte. Auch die Seealpen, durch die ich dabei wandern konnte, lockten, wenngleich ich zum eigentlichen Bergsteigen nicht in der Stimmung war. Daß ich auf dieser Wanderung als Offizier allerhand Unangenehmes erleben kannte, dachte ich mir ja auch schon so ungefähr. Ich kam da durch ein befestigtes Grenzgebiet, in dem der Spionageverdacht gewiß seine Blüten trieb. Aber gar so schlimm würde das ja wohl nicht sein und was konnte mich denn besser über die Sentimentalität der nächsten Zeit hinwegbringen, als Abenteuer? Doch die Dinge waren wesentlich schlimmer, als ich dachte. Die zahlreichen militärischen Wegeanlagen und Grenzstellungen waren von Truppen besetzt, und unter den wenigen seßhaften Sommerfrischlern fiel jeder wandernde Tourist bedenklich auf. So hatten die überall herumstreifenden Carabinieri und Gendarmen ein leichtes Spiel, um ihren Argwohn zu befriedigen und eventuell einen guten Fang zu tun, der dann auf Nachsicht gewiß nicht rechnen konnte. Sprach man doch auch überall davon, daß in Frankreich einmal Festgenommene, abgesehen von ihrer Verurteilung, durch unverdauliche Gefängniskost rasch und sicher zugrunde gerichtet würden, während in Italien die Behandlung Verdächtiger mindestens ebenso rücksichtslos sei. Nun zunächst wenigstens blieb ich in meinem Traum befangen, und die Reise ließ sich recht gut an.

Ich zog von Cuneo über den Colle delle Fenestre nach St. Martin Lantasque, erfreute mich an der romantischen italienischen Landschaft und den malerischen Gestalten, holte mir Trauben von den Weinlauben herunter und lebte bei manchem Fiasko der Erinnerung. Auch der Spaziergang durch das wilde Trümmertal des Passes mit dem großartigen Blick auf die Firnfelder der Cima dei Gelas und des Mont Clapier, der einen so gewaltigen Kontrast zu dem Blick über die grünen Vorberge mit ihrer südlichen Pracht bis zum Mittelmeer bildete, gefiel mir höchlichst.

In St. Martin Lantosque, einem hübsch gelegenen Städtchen mit malerischen Mauern, das voll von Nizzaer Sommergästen war, erregte ich einiges Aufsehen. Augenscheinlich amüsierte man sich über den »langen, spleenigen Engländer«, der schwer bepackt durch die Lande zog, anstatt sich bequem an einem hübschen Plätzchen niederzulassen. Auf einem Umweg nach meinem Ziel kam ich dann über hübsche aussichtsreiche Vorberge und in interessantem Wechsel durch das schluchtenreiche Tinee Hochtal nach St. Etienne, wo der Traum eine drohendere Gestalt anzunehmen begann. Am Abend trat ein Gendarm bei mir ein und ersuchte mich, mit ihm auf sein Bureau zu kommen.

Ein Gendarm! Nun, ich war auf meiner Hut, als sich folgendes Verhör abspielte.

»Monsieur, wir sind hier an der Grenze und müssen uns über alles auf dem laufenden halten. Also, was wollen Sie eigentlich hier?«

»Was werde ich weiter wollen! Wandern! Die Seealpen interessieren mich,«

»Sie sind wohl ein Engländer?«

Da der Mann das so kategorisch annahm, so bejahte ich eben.

»Und ihre Papiere?«

Ich hielt Ihm einige Briefe hin, die ich aus England erhalten hatte, dazu meine allerdings gut deutsche Alpenvereinskarte, die er augenscheinlich nicht verstand und mir nach einigem Betrachten zurückgab.

»Wo wohnen Sie denn in England?«

Jetzt konnte nur Unverfrorenheit helfen.

»In London.«

»In welcher Straße?«

»9 Cecil Street Strand.« Da hatte ich nämlich seinerzeit tatsächlich gewohnt.

»Sie sind wohl Mitglied des Alpine Club?«

»Allerdings!«

»Wer ist denn der Präsident des Alpine Club?«

Also auch das noch!

»John Ball,« erwiderte ich, einen Namen der mir gerade einfiel.

»Das ist aber merkwürdig. Ich kenne den Präsidenten von Nizza her, und der heißt ganz anders.«

»Das mag wohl sein!« Und ohne weiteres besinnen: »Der Alpine Club hat jedes Jahr einen neuen Präsidenten und der gegenwärtige heißt John Ball.«

Das leuchtete dem Mann ein, und er gab sich endlich zufrieden. Als ich dann aber etwas erleichtert auf mein Zimmer kam, zeigte sich, daß mein Gepäck inzwischen durchsucht worden war. Das war gut, denn ich hatte meinen photographischen Apparat in meiner Rocktasche gehabt und sonst nichts Kompromittierendes bei mir. Da ich nun fürchtete, bälder oder später auch noch selbst einer Untersuchung unterzogen zu werden, ließ ich bei dem Ausflug, den ich andern Tags unternahm, den Apparat in meinem Tornister zu Hause, in der Annahme, daß jetzt wenigstens mein Gepäck sicher sei. Doch ich hatte nicht mit der Gründlichkeit dieser Leute gerechnet, und als ich wieder zurückkam, stand mein Gendarm auch schon erregt vor der Tür. »Aber Sie photographieren ja?«

Das kam nun allerdings etwas überraschend, und da ein Leugnen unmöglich war, so zuckte ich nur gleichgültig mit den Achseln.

»Selbstverständlich photographiere ich, jedermann photographiert doch jetzt im Gebirge.«

»Ja, was nehmen Sie denn auf?«

»Was mir gerade in den weg Kommt: Bäume, Menschen, Kühe, Ochsen, wie es sich eben gibt.«

»Also petites scènes?« Und nach einer Pause: »Da könnten Sie ja auch mich photographieren?«

Einen Augenblick lang zögerte ich. Mein Eindruck war, daß der Mann mich hinhalten wolle, um erst Instruktionen bei seiner Behörde einzuholen. Dann erklärte ich mich mit dem größten Vergnügen dazu bereit, aber heute abend sei das Licht schon zu schlecht und morgen gehe ich nach den Quellen des Var. Wenn ich von da zurückkomme, so werde ich gerne so viel Aufnahmen von ihm machen, als er haben wolle. Damit schien er sich zufrieden zu geben.

Andern Tags zog ich in aller Frühe los. Meine Absicht war, über den Col de Jallorgues nach Süden zu wandern in Richtung auf mein vorgenommenes Ziel. Dabei kam für den Fall einer weiteren Verwicklung mit der Gendarmerie die Eigenart des Gebirges allerdings recht ungünstig in Betracht. Alle Täler liefen in sogenannte »Clus« aus, meilenlange, senkrechte Felsschluchten, in denen ein Ausweichen nach der Seite völlig unmöglich war, so daß man mich leicht anhalten konnte, wenn ich telegraphisch signalisiert wurde.

Zunächst ließ sich alles gut an. Das Dörfchen lag noch in tiefem Schlaf, und ich begegnete keinem Menschen. Aber bald hatte ich das unbestimmte Gefühl, daß etwas nicht stimme, und mehr und mehr kam mir der Gedanke, ob es nicht besser sei, über den naheliegenden Col de Pourriac nach Italien zurückzukehren, das ich in wenigen Stunden erreichen konnte, während ich sonst mindestens einige Tage lang in Frankreich bleiben mußte. So kam ich noch unschlüssig bei Pont Haut an, wo die Wege sich trennten und eine »Clus« nach links zum Col de Jallorgues führte. Einen Augenblick lang kämpften Sentimentalität und Vernunft, Träumerei und Wirklichkeit miteinander, dann siegte die erstere, und ich machte entschlossen linksum in die Schlucht hinein, froh, daß ich nun wenigstens wußte, was ich wollte.

Die Freude sollte nicht lange dauern. Als ich ein kurzes Stück weit gegangen war und mich zufällig umsah, bemerkte ich zwei Gendarmen hinter mir, die sich sofort platt auf den Boden warfen, augenscheinlich, um nicht gesehen zu werden. Kein Zweifel, ich wurde verfolgt. Nun, auf meine Beine konnte ich mich ja verlassen, wenn nur der verdammte Telegraph nicht gewesen wäre! Günstig war auch mein angebliches Ziel. Die famosen Quellen des Var waren nämlich nur so eine Art geographischer Begriff, beinah wie die Quellen des Nil. Man konnte da lange suchen, bis man mich fand. Immerhin war meine Phantasie stark erregt, wie das folgende Erlebnis zeigt.

Als ich mich mit Riesenschritten der Paßhöhe näherte, erblickte ich auf einem benachbarten kleinen Gipfel eine Gestalt, die sich scheinbar riesengroß vom Horizont abhob und als sie mich sah, in weiten Sätzen auf mich zusprang. Nun waren ja die Gendarmen schon weit hinter mir und längst nicht mehr zu sehen, aber ich hatte das Gefühl, daß ich umstellt sei und die Schlinge nun zugezogen werde. Was tun? In finsterer Wut und entschlossen zu allem, blieb ich stehen, bis schließlich zu meiner nicht geringen Überraschung ein kleiner Hirtenjunge vor mir stand, dessen Gestalt meine überhitzte Phantasie im Verein mit der Horizontperspektive beinahe ins Übermenschliche vergrößert hatte und der sich nur harmlos freute, in dieser gottverlassenen Gegend einen Menschen zu sehen.

Von Guillaumes, wo ich die Nacht verbrachte, indem ich mich, Müdigkeit vorschützend, sofort ins Bett legte, fuhr ich im Wagen weiter. Wagenreisende werden ja immer weniger belästigt, als gemeine Fußgänger. Die Schwierigkeit bestand jetzt darin, die Schlucht zu passieren, in der der obere Var das Gebirge durchströmt, hier nun nahm die Sache geradezu die Form einer Groteske an. Als ich einige Zeit gefahren war, kam uns ein Fuhrwerk mit einem Insassen entgegen, die beiden Kutscher besprachen sich und mein Rosselenker meinte, ob ich den Wagen nicht tauschen wolle, man erspare sich so unnötige Arbeit. Mir war natürlich nichts lieber als das. Zweifellos hatte man mich in Guillaumes als Fremden erkannt, der neue Kutscher aber sollte nichts davon merken. Ich nickte also nur zustimmend und stieg in den andern Wagen, entschlossen, meine Rolle schweigend bzw. scheinbar schlafend durchzuführen. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde lang gefahren waren, kamen wir in der Gegend von Daluis an den Eingang der erwähnten Clus, wo auch richtig ein Gendarm wartete und den Wagen halten ließ. Das Herz pochte mir nicht wenig, aber da ich scheinbar fest schlief, so wandte er sich an den Kutscher und fragte ihn, woher ich komme, wohin ich gehe, und vor allem, ob ich kein Ausländer sei? Mit einer geradezu herzerfrischenden Kutschergrobheit erklärte nun aber mein Rosselenker, der Gendarm habe mich doch hereinfahren sehen! Ich sei aus Entrevaux, er kenne mich ganz genau, und wisse schon, was er zu tun habe. Damit ließ uns der bestürzte Gendarm passieren, und ich stellte vergnüglich Betrachtungen über den Wert einer richtig angebrachten Grobheit an. Höflichkeit macht es eben doch nicht immer!

Beim Ausgang aus der Schlucht, wo wiederum ein Gendarm wartete, ging es dann ähnlich, und die Unterredung endete mit dem ebenso weisen wie grob vorgebrachten Schluß meines Kutschers: Wen man hereingelassen habe, den müsse man auch wieder herauslassen.

In Entrevaux übergab mich mein vortrefflicher Rosselenker wie ein Gepäckstück einem nach Nizza fahrenden Omnibus, auf dessen Verdeck bald auch eine Gesellschaft Betrunkener kam, die mich in patriotischer Begeisterung nicht nur auf die hoch oben an den Talhängen liegenden Befestigungen aufmerksam machten, sondern auch noch in eine Talsperre führten. Die Wache ließ das ohne weiteres zu und ein Posten erklärte uns alles eingehend, so daß ich mich wenigstens durch ein Trinkgeld erkenntlich zeigte, denn was ich da sah, war wirklich hochinteressant. Bei der Vesubieschlucht verließ ich dann unser Fuhrwerk. Ich begann doch allmählich das Erwachen zu fürchten und es schien mir geraten, das Weite zu suchen. So kletterte ich durch die steilen Felsen hinauf nach Levens, wo ich mir einen Wagen bestellte, um nordwärts der Grenze zuzufahren. In dem Gärtchen der dortigen Osteria blickte ich dann noch einmal mit fiebernden Augen über die malerischen Vorberge hinweg, an den Reben, Kastanien und Nußbäumen vorbei bis hinunter nach Nizza mit seinem weißschimmernden Häusermeer, hinter dem sich die blauen Wogen bis zum weiten Horizont ausbreiteten, und machte mir meine Gedanken. Welcher Wechsel in wenigen Tagen! Ich kam mir vor wie ein Geächteter, der hinausblickte ins gelobte Tand, das er nie betreten würde.

Ob ich auch nur noch die Grenze glücklich erreichte? Ich sehe mich in dem kleinen Wirtshaus sitzen, das unmittelbar neben einer das Tal sperrenden Befestigung lag, durch die mein Kutscher mich mitten hindurch geführt hatte, ohne daß er zu bewegen gewesen wäre, weiter zu fahren. Es war mir eine recht unangenehme Nachbarschaft, und ich beeilte mich mit dem Nachtessen, um möglichst rasch und ungesehen auf mein Zimmer zu kommen. Ich hatte aber die Rechnung ohne die Gendarmen gemacht, die augenscheinlich die benachbarte Befestigung bewachen sollten. Eben wollte ich mich zurückziehen, als einer eintrat und sich an den Nebentisch setzte. Angesichts meiner so gänzlich überfranzösischen Länge und der Wahrscheinlichkeit, daß mein Signalement ausgegeben war, wagte ich nicht, aufzustehen, vertiefte mich also in das auf dem Tisch liegende Lokalblättchen, indem ich gleichzeitig durch gebücktes Sitzen meine Größe nicht zu verraten suchte. Ich mußte den Kerl eben »aushungern«, und ewig würde er ja doch wohl nicht bleiben. Aber meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Bald kam ein zweiter Uniformierter von der Sorte und dann auch noch ein dritter, so daß ich mich immer mehr hinter mein Zeitungsblättchen drückte. Den andern freilich schien inzwischen recht wohl zu sein. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, begannen sie Karten zu spielen. So verging Stunde um Stunde, während ich gebückt dasaß und mein Wurstblättchen von vorn und hinten studierte, das zu allem hin auch noch grausige Angaben über den Fang eines Spions machte, dem man nun entsprechend beikommen werde. Und dabei saßen die drei Kerle stundenlang neben mir, ohne sich um ihr Festungswerk zu kümmern. Ich war einfach empört, warum taten sie nicht ihre Schuldigkeit, wie es sich gehörte? Endlich gegen 1 Uhr nachts besprachen sie eine Patrouille, standen auf und gingen, ohne sich nach mir umzusehen. Der folgende Morgen brachte mich dann vollends glücklich nach der Grenze, die ich mit einem weiten Satz übersprang. Ich beschloß, mich jetzt eben in Italien umzusehen, und Frankreich lief mir ja nicht weg. Freilich, wenn ich geglaubt hatte, nun meine Ruhe zu finden, so war das eine Täuschung. Schon bei dem wild romantisch gelegenen Bad Valdieri wimmelte es von Alpini, die hier ihr Lager aufgeschlagen hatten, und ein Verhör, dem mich zwei Carabinieri unterzogen, ließ mich erkennen, daß auch hier der Boden leicht zu heiß werden konnte. Immerhin ließ man mich nach einem kurzen Verhör weiterziehen, und ich erreichte über Entraque und den Colle del Sabbione in dem prächtigen kleinen Bad San Dalmazzo di Tenda endlich einen Ort, der mir Ruhe vor der ewigen Verdachtsschnüffelei bot. Wie freute ich mich, in dem anheimelnden früheren Klostersaal wieder harmlos unter Menschen sein und mich bei Trauben und Asti von dem aufregenden Traum erholen zu können! Auch einige interessante photographische Ausflüge in die benachbarten Berge konnte ich machen, aber lange hielt es mein unruhiger Geist doch nicht aus, und so begann die Komödie von neuem.

Um die Seealpen nach etwas näher kennen zu lernen, überschritt ich den Col di Tenda und wendete mich dem Colle dell'Argentera zu, auf Seitenwegen über den Colle del Mulo, um der Hitze im unteren Sturatal zu entgehen. Als ich dabei in Demonte an übenden Soldaten vorbeikam, schickten sie mir sofort einen Unteroffizier nach, der mich den ganzen Tag über begleitete. Nun, der Mann war gesprächig und höflich, warum also nicht! Auf der Paßhöhe, wo sich ein befestigtes Lager befand, führte er mich in die Offiziersmesse, und nach anfänglicher Zurückhaltung erwiesen sich die dortigen Offiziere als ganz umgänglich. Soweit schien also alles in Ordnung zu sein. Ich zog ruhig weiter nach Sambucco, wo mich mein Unteroffizier verließ, um nach Demonte zurückzukehren, allerdings etwas erstaunt, daß ich nicht mit ihm, sondern der verdächtigen Grenze zuging. Ich legte dem weiter keine Bedeutung bei und fand auch in Pietraporzio bei einer Wirtin, deren Mann verreist war, ein ganz ordentliches Quartier. Da, mitten in der Nacht, wurde ich plötzlich durch ein lautes Klopfen geweckt. Der von seiner Reise zurückgekehrte Wirt trat ein und hielt erregte Reden über verdächtige Telegramme, Deserteure und Spione. Das sei kein Reisegebiet hier, seine Frau habe unrecht getan, mich aufzunehmen, er wolle wissen, wer ich sei und was ich hier treibe. Schließlich mußte ich mich in das Fremdenbuch eintragen und konnte mir meine Gedanken über dieses im Hemd ausgestandene Verhör machen. Da mich diese Sache immerhin etwas stutzig machte, so beschloß ich, wieder einen Wagen zu nehmen. Diesmal freilich mit weniger gutem Erfolg. Schon am Dorfrand warteten zwei Carabinieri, die mich nicht bloß ausfragten, sondern auch einer gründlichen Leibesvisitation unterzogen. Das war mir wegen meines photographischen Apparates doch etwas peinlich, denn die beiden waren augenscheinlich nicht so leicht zu befriedigen, wie der Gendarm von St. Etienne. Sie besichtigten meinen Tornister auf das gründlichste, wendeten meine Hosen», Brust- und Westentaschen um und ließen nur die Rocktasche ungeschoren, in der sich mein Apparat unter dem Taschentuch befand. Als sie somit nichts Verdächtiges fanden und in Erfahrung gebracht hatten, daß ich nach Argentera gehe, entließen sie mich endlich unter weisen Sprüchen. Das Klügste dünkte mir jetzt, den Stiel umzudrehen und selbst angriffsweise vorzugehen. Nach einiger Zeit schickte ich also meinen Wagen wieder zurück, ging etwas abseits von der Straße und vergrub in einem großen Trümmerfeld meinen photographischen Apparat unter Steinen. Dann begab ich mich auf die nächste Gendarmeriestation, erzählte, was geschehen und begehrte entrüstet auf. Ich sei ein harmloser deutscher Reisender und verbitte mir derartige Schikanen. Aber der Mann zuckte nur mit den Achseln, meinte, das sei nun einmal hier so und – mein Apparat war weg.

Auch der Verdacht war jetzt rege, was ich bald merken sollte. In Argentera, einem kleinen Luftkurort, konnte ich mich zwar mit einigen Gästen, darunter einem Turiner Professor, anfreunden, im Laufe des Abends setzte sich aber auch eine Persönlichkeit an den Tisch, die sich später als Gendarmerieleutnant entpuppte und mich auszufragen suchte. Als er schließlich wissen wollte, wo ich morgen hingehe, kam mir der Professor zur Hilfe und schlug vor, mit ihm und seinen Freunden nach der Paßhöhe zu gehen, was mir durchaus gelegen kam. Während der nächsten Tage wiederholte sich das, so daß ich Gelegenheit hatte, die recht hübsche Gegend genau kennen zu lernen. Im übrigen suchte auch mein Professor mich auf die Probe zu stellen, ob ich wirklich ein Deutscher sei oder nicht. So richtete er eines Abends die verfängliche Frage an mich, welches Geschlecht denn das Wort Band habe, ob man das oder der Band sage. Auf meine Erwiderung, daß es selbstverständlich das und niemals der Band heiß«, meinte er, man sage doch auch zum Beispiel: dies ist der erste Band von Goethes Schriften, und ich brauchte einige Zeit, um ihm klar zu machen, daß dies ein vollständig anderer Begriff sei. Da meine diesbezügliche Beweisführung ihm doch nicht so ganz einleuchtete, so sang er bald darauf mit der ganzen Gesellschaft die italienische Nationalhymne und forderte mich dann auf, die deutsche zum besten zu geben. Das konnte ich nun natürlich vortrefflich und schmetterte mein Lied mit solcher Wucht in das Lokal hinein, daß jeder nationale Zweifel vergehen mußte.

Als ich so nach einigen Tagen den Verdacht verscheucht zu haben wähnte, auch alles Sehenswürdige gesehen hatte, mußte ich doch allmählich wieder an meinen photographischen Apparat denken und entschloß mich zum Weggang. Meinem besorgten Gendarmerieleutnant erklärte ich auf seine übliche Frage, daß ich nach Bad Vinadio gehen werde. Dies war ihm augenscheinlich gar nicht recht, er schüttelte bedenklich den Kopf und meinte, ich solle unter keinen Umständen von der Straße heruntergehen, da ich sonst recht üble Unannehmlichkeiten haben würde, gleichgültig, ab ich nun ein Deutscher sei oder nicht. Angesichts der Sachlage mit meiner Kamera war mir diese Warnung allerdings etwas störend, aber ich hoffte, mir schon auf irgendeine Weise helfen zu Können.

Zunächst zog ich unmenschlich früh los und kam auch völlig ungestört bis in die Gegend, wo sich mein Apparat befand. Dort vergewisserte ich mich, ob niemand in der Nähe sei und ging dann direkt auf den vermeintlichen Platz zu. Aber die Sache war nicht so einfach. Ich hatte mein Versteck zu gut gewählt und mußte geraume Zeit suchen, bis ich den Apparat endlich fand. Und gerade als ich ihn in die Tasche gesteckt hatte, kamen zwei Carabinieri um die Ecke. Wenn ich jetzt keine gute Ausrede fand, saß ich in der Falle. Nun, ich habe sie gefunden. Als die beiden atemlos anstürmten, trafen sie mich bei einer Beschäftigung, die ich mit gutem Grund unmöglich mitten auf der Straße vornehmen konnte. Der Beweis meiner Unschuld war mir geglückt.

Im übrigen wurde ich die Carabinieri nun nicht mehr los. In Bad Vinadio war am Abend auch mein Gendarmerieleutnant wieder da, diesmal in voller Uniform, und auf dem Marsch nach Bad Valdieri schlossen sich mir zwei Carabinieri an, die mich den ganzen Tag über begleiteten. Da sie mir den Weg zeigten und ganz nette Leute waren, so war mir diese vorsorgliche Eskorte durchaus nicht unangenehm, wir unterhielten uns vortrefflich, kochten Polenta und schlossen eine Art Kameradschaft, bei der ich manches Interessante über ihr Leben und Treiben erfuhr. Im Bad Valdieri war auch schon mein Leutnant wieder und empfing mich sehr erregt. Der Col di Tenda sei befestigt, ich solle mir ja nicht einfallen lassen, in dieser Richtung weiterzugehen. Da ich schon dort gewesen, hatte ich das ja auch weiter nicht nötig und wurde deutlich. Es sei mir allmählich zu dumm, mich so beaufsichtigen zu lassen, und ich werde morgen überhaupt weggehen. Als ich dann nach Borgo san Dalmazza trottete, begegnete ich unterwegs ganzen 24 Karabinieri, immer je zweien, die mich mit den liebevollsten Blicken musterten, augenscheinlich um sich mein Signalement einzuprägen. Ich kam mir vor wie in einer Operette.

Alassio ist ein hübsch gelegenes kleines Seebad an der italienischen Riviera, wo es recht unterhaltsam zugeht. Mein Hotel war unmittelbar am Meeresstrand gelegen und nur durch eine schmale Strecke schönsten weißen Sandes vom Wasser getrennt. Was Wunder, daß man da gewissermaßen als Babender lebte! Das heißt, man zog morgens seinen Badeanzug an, Männlein wie Weiblein, frühstückte im Sand lagernd, badete und lungerte halb nackt den ganzen Tag auf dem Strande herum, alles bunt durcheinander. Erst des Abends zog man sich dann richtig an, zu Diner und Tanz. Die Ausflüge in die rebenreiche Gegend mit ihren Zypressen und Oliven und sonstiger üppiger Vegetation waren zwar recht heiß, aber von einer eigenartigen Schönheit, insbesondere auch durch den beständigen Blick auf das Meer. Sehr malerisch waren auch die wie angeklebt an den Bergen hängenden Ortschaften, wegen der Erdbebengefahr waren alle Häuser zusammengebaut, so daß jede Ortschaft gewissermaßen aus einem einzigen Bauwerk bestand. Durch was für merkwürdige enge Gassen man da kam! Mir schien, als rede das römische Altertum aus diesen uralten Steinhäusern.

Nach einiger Zeit siegte dann die Sehnsucht nach Nizza wieder. Ich mußte da nun einmal hin. Es geschah auf Umwegen durch die Berge, und es fehlte auch hier nicht an interessanten nächtlichen Abenteuern. Nach dem Überschreiten der Grenze stieß ich u. a. auch auf einen italienischen Deserteur, der sein Gewehr und Seitengewehr wegwarf, um alsbald einem Fremdenlegionärswerber in die Hände zu fallen, der ihn betrunken machte und in die afrikanische Sklaverei wegschleppte. Mir selbst wurde mein Geldbeutel in den Spielsälen von Monte Carlo erleichtert, doch fand ich auch hier noch rechtzeitig den Weg ins Freie. Nur unsagbar dumm kam ich mir vor.

Und nun endlich Nizza, das Hauptziel meiner Sehnsucht! Brauche ich zu sagen, daß es meinen Erwartungen Keineswegs entsprach? Träume und Wirklichkeiten sind nun einmal verschiedene Dinge. Schwierigkeiten hatte ich im übrigen keine mehr, und eine eingehende Visitation an der Grenze verlief ebenso glatt, wie der erneute Marsch über den Col di Tenda. Auch die Carabinieri hängen eben nur die Leute, die sie fangen.

Damit war das Zwischenspiel zu Ende.

Bei meiner Rückkehr gab es eine unerwartete Überraschung. Die Geliebte war geblieben. Sie verstand es auch jetzt, die Abreise immer wieder hinzuziehen und setzte es durch, daß wir noch ein volles Jahr des Zusammenseins hatten. So begann der Traum von neuem; glühender und verzehrender als je. Freilich, auch nicht ohne Schatten. Ich fühlte mehr und mehr, daß es der in so ganz anderen Verhältnissen Aufgewachsenen schwer fallen würde, sich bei uns zurechtzufinden, daß in ihrem Innersten etwas Absprechendes, Verneinendes, auch Realistisches lebte, das nicht so recht zu mir paßte. Aber da war auch meine merkwürdige idealistische Art, auf das einmal gesteckte Ziel weiterzustürmen, blind und in der phantastischen Zuversicht, die vermeintliche Höhe doch noch zu erreichen. Und wohl oder übel folgte die Geliebte dem Gewaltmenschen, der ihr keine andere Wahl ließ und immer wieder jeden Gedanken in Anspruch nahm.

Endlich schlug dann die nicht mehr aufschiebbare Trennungsstunde. Es war ein Abschied unter vielen Tränen und Beteuerungen ihrerseits.

Dann der Niedergang.

Wieder dauerte es ein Jahr, bis es ganz aus war, ein Jahr verzweifeltsten Kampfes und aufreibendster Selbstquälerei. Langsam und ganz allmählich stürzte das Luftgebilde zusammen, das sich meine Phantasie in glühendem Sehnen aufgebaut hatte, das ich immer wieder festzuhalten versuchte. Aber wer kann eine Frau festhalten, die Tausende von Meilen entfernt ist und die so gänzlich verschiedenen heimatlichen Eindrücke wieder in sich aufnimmt! Als dann schließlich der Zusammenbruch erfolgte, war ich völlig zerfallen mit der Welt und mir selbst und hatte nur noch ein Bedürfnis, allein zu sein, die in mir gärenden, sich krampfhaft aufbäumenden Kräfte besinnungslos zu betätigen, einfach niederzuhetzen. In dieser Stimmung erinnerte ich mich meiner Berge wieder, und so kam es 1890 zu meiner Weihnachtsreise ins Engadin, bei der ich den Tod zwar nicht gerade aufsuchte, aber doch gegen ein Weiterleben so gut wie gleichgültig war. Es war die Katharsis des Traumes.

An einem grimmig kalten Dezembermorgen langte ich in Davos an und fuhr sofort mit der Post nach dem Flüela weiter, allein in einem der fünf Schlitten, von denen nur der vorderste und hinterste geleitet wurden. Zu sehen war dabei nur wenig, um so mehr gab die Einsamkeit zu denken. Gegen Mittag wurde das Hospiz erreicht, das unermeßlich einsam in dem tiefen Schnee dalag. Das paßte mir. Ich stieg aus und blieb, meinen Träumen nachhängend.

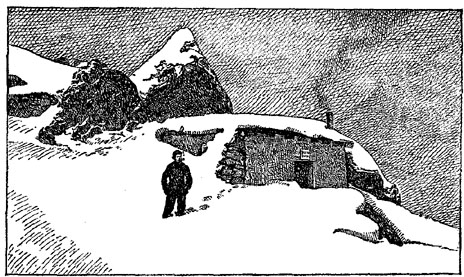

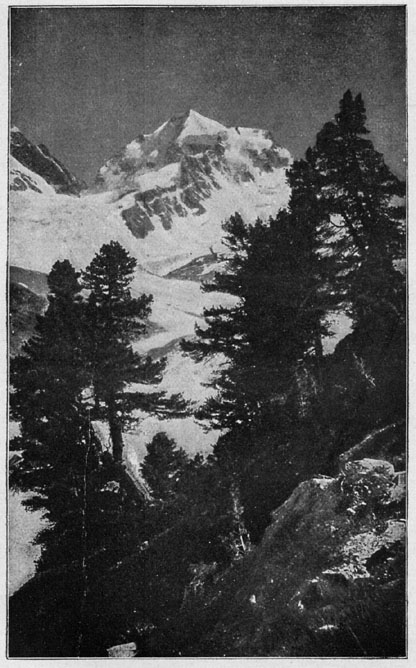

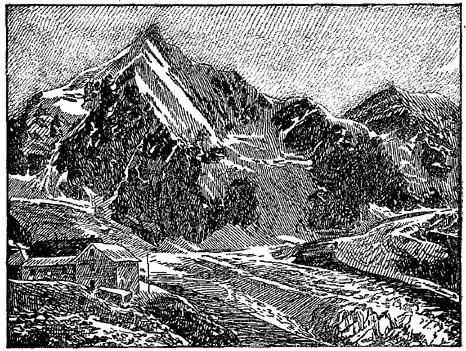

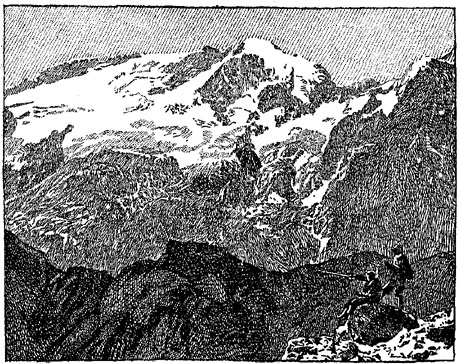

Schwarzhorn mit Wegwärterhaus.

Andern Tags brach ich gegen 4 Uhr morgens auf, um das Schwarzhorn (3150 m) zu besteigen, einen Allerweltsberg, der im Sommer bequem in 3 Stunden erreicht wird. Es war ein klarer Sternenhimmel und der Marsch auf der Straße zunächst ganz bequem. Dann aber sank ich bald bis unter die Arme in den weichen Schnee und wurde mir der Mühseligkeiten, die mir bevorstanden, bewußt. Wunderbar war der Sonnenaufgang in der monotonen eisigen Einsamkeit. Kaum je habe ich den Lichtball so groß, so feurig über den kalten weiten Schneeflächen gesehen, die er mit einem eigen duftigen Schimmer rötete, ohne sie doch erwärmen zu können. Lange sah ich mir das Schauspiel an. Gewiß, die Welt war schön, aber auch kalt und tot, und ihre Schönheit erschien mir wie grimmer Hohn. Gleichgültig setzte ich mich hin und verzehrte das Stückchen Brot, das ich mitgenommen. Der Weitermarsch war ein ununterbrochener Kampf, es wurde 11 Uhr, bis ich endlich den Kamm erreichte, der von Süden zum Gipfel führt, aber ich war entschlossen, nicht nachzugeben, und immer ingrimmiger schrie ich in meinen Gedanken das Bergesungetüm an: ich will doch sehen, wer stärker ist, du oder ich!

Unmittelbar vor dem Gipfel hatte ich eine eigenartige Sinnestäuschung, von weither hatte ich dort oben einen Steinwall, zwei in die Luft ragende Balken und eine Fahne gesehen, und während der ganzen Zeit den Eindruck gehabt, als ob sich da ein mächtiges Bauwerk befinde. Auch jetzt nach erschien es mir so groß und so entfernt wie nur je. Da, nach wenigen Dutzend Schritten zeigte es sich, daß ich oben war und ein kleines Mäuerlein vor mir hatte, in dem zwei Stecken mit einem Taschentuch steckten. War das nicht genau so wie im Leben? Man sieht in seinem Wahn allerhand Schlösser in der Ferne, und wenn man hinkommt, sind's elende Stecken und Mäuerlein. Um die Aussicht kümmerte ich mich wenig, sah's doch dort draußen ebenso eisig und öde aus wie in meinem Innern. Wohl aber freute ich mich grimmig, meinen Willen durchgesetzt zu haben. Ich glaube, ich wäre weitergestiegen, auch wenn der Berg in den Himmel hineingeragt hätte. Im übrigen war es 3 Uhr nachmittags vorbei und recht gut, daß mein Gipfelchen das nicht mehr zuließ. Beim Rückweg konnte ich meist rutschen, und so war der Sattel bald wieder erreicht. Sollte ich nun den alten Weg wieder zurück zum Hospiz? Pah, warum nicht einfach geradeaus, wo es doch so gleichgültig war, wo ich hinkam! Ich rutschte also auf den Gletscher hinunter, um dann die Schneewaterei von neuem Zu beginnen. Aber ich hatte ohne meine erschöpften Kräfte gerechnet. Die Arbeit war fürchterlich, und immer hoffnungsloser versank ich in den haustiefen Schneemassen. Bald brach dann auch die Nacht ein. Um wenigstens einigermaßen die Richtung einzuhalten, nahm ich einen entfernt gelegenen Felsblock zum Ziel und kämpfte mich darauf zu. Eine Zeitlang in verzweifelter Hast und mit Aufbietung der äußersten Kräfte. Aber der Block schien sich immer weiter zu entfernen, und es wurde mir immer verschwommener vor den Augen, bis ich zusammenbrach. Ich raffte mich auf, kämpfte und kämpfte und blieb schließlich liegen. Ein Gefühl völliger Gleichgültigkeit kam über mich, und der Gedanke, so ruhig dazuliegen, hatte geradezu etwas Anheimelndes. Auch wenn es zum Sterben kommen sollte. War der Tod denn nicht ein Glück? Nicht nur jetzt, sondern überhaupt! So mochte wohl eine halbe Stunde vergangen sein, als ich Durst verspürte und den ausgetrockneten Mund mit etwas Schnee erfrischte. Das belebte mich sofort merkwürdig. Kein Zweifel, der Schwächezustand war nur meinem mißhandelten Magen zuzuschreiben, der seit Sonnenaufgang nichts mehr bekommen hatte. Auch mein Trotz war erwacht. Mochte mir die Welt dort unten bieten oder versagen, was sie wollte: jedenfalls ließ ich mich nicht von ihr klein kriegen! War nicht auch ich eine Welt für mich, so gut wie die andere? was brauchte ich mich überhaupt um sie zu kümmern! Was war denn diese weiche, träumerische Sehnsuchtstorheit, als eine dumme Schwäche! Also ich ertrotze mir jetzt meinen weg und kam auch schließlich bei meinem Felsblock an. Freilich war damit nur wenig gewonnen, denn der Weg war noch unabsehbar weit. Bis um den Hals im Schnee kämpfte ich mich also weiter, brach nach dem Überschreiten des Gletschers hin und wieder in den eisigen Bach unter mir ein und erreichte endlich gegen 9 Uhr abends den Talrand. Wie trotzig habe ich da hinuntergeschaut! Hätte ich gewußt, wie es hinter mir aussah, so wäre ich wohl weniger zuversichtlich gewesen. Aber man stürmt ja gottlob immer blind ins Leben hinein und merkt in seiner göttlichen Sorglosigkeit erst nachher, wie es hätte kommen können.

Also ich setzte mich auf den steilen Hang und rutschte los, in die dunkle Tiefe hinein. Es ging nur zu gut. Schon nach wenigen Schritten lösten sich gewaltige Schneemassen hinter mir und drückten mit ungeheurer Kraft nach, die Geschwindigkeit wurde immer rasender, und ich merkte bald, daß ich eine regelrechte Lawine losgelöst hatte. Nun verstand ich mich ja auf das Abfahren, hielt meine Beine hoch in der Luft, um nicht verschüttet zu werden, und solange es sich nur um die wellenartigen Bewegungen der Lawine selbst handelte, ging das ja soweit ganz gut. Auch um die Felsen und Abgründe, die bald rechts, bald links aus der Dunkelheit auftauchten, kam ich glücklich herum, wurde aber schließlich über einige Absätze in die Luft hinausgeschleudert, bis die Lawine zum Halten kam, in der ich bis um die Ohren begraben war.

Nun kam ein neues Bedenken. Während der sausenden Fahrt in dunkler Nacht hatte ich unmöglich sehen können, ob ich schon über die schräg am Hang entlang führende Paßstraße hinweggekommen war. War dies der Fall, so standen die Dinge schlimmer als je. Ich mußte dann dort unten bälder oder später doch liegen bleiben, denn ansteigen konnte ich nicht mehr. Aber wieder war das Glück mir hold. Nach kurzem Marsch befand ich mich auf der Straße und kam bald darauf um 10 Uhr nachts an ein Wegwärterhaus, dessen Insassen mich freundlich aufnahmen. Wie habe ich da ausgesehen! Der ganze Mensch ein einziger Eisklumpen. Wohl gaben mir die Leute Schokolade und halfen mir, mich von dem Eis befreien, aber das konnte nur oberflächlich geschehen, und auf der Ofenbank, wo ich zu schlafen versuchte, taute ich nur ganz allmählich auf, so daß es mich jammervoll fror. Ich werde an diese Silvesternacht denken!

Als ich Tags darauf meinem braven Straßenwärter zeigte, wo ich abgefahren war, schlug er nur sprachlos die Hände über dem Kopf zusammen. Es war die lawinengefährlichste Stelle des ganzen Tales.

Der folgende Abend war wieder völlig traumhaft, als ich, ohne eine Ahnung von den Verhältnissen zu haben, im Culm-Hotel in St. Moritz, den Pickel in der Hand, mit genagelten Stiefeln und verschneiten Kleidern, Eiszapfen an Bart und Augenbrauen in einen elektrisch beleuchteten Saal geführt wurde, in dem einige hundert Personen, die Herren im Frack, die Damen in Gesellschaftstoilette, dinierten. Ich kam mir vor wie in einem Märchen.

Tags darauf machte ich den vergeblichen Versuch, den Piz Albula zu besteigen. Da die Post lange bis an den Fuß des Berges brauchte, so war die Sache von Anfang an aussichtslos, und um 2 Uhr nachmittags kehrte ich auf dem in Schnee und Eis erstarrten Schlußgrat wieder um. Das Schwarzhorn hatte mich doch etwas gewitzigt. Sogar so, daß ich zu der nun beabsichtigten Tour über die Diavolezza einen Führer nahm. Er war großartig, Johann Groß. Wie mancher wäre schon umgekehrt bei dem Marsch von den Berninahäusern zur Paßhöhe, wo man wieder einmal im Schnee versinken konnte. Aber wie mir Groß später sagte, hätte er niemals nachgegeben, schon der andern Führer wegen, die ihn nicht allein mit mir hatten gehen lassen wollen. Obgleich es schon 2 Uhr nachmittags war, so erklärte er sich auch mit dem Abstieg auf der Morteratschseite einverstanden, nur eines sei notwendig, daß der Gletscher noch vor Einbruch der Nacht überschritten werde. So stürmten wir den Hang hinunter, dann aber kam eine steile Moräne, deren angewehte Schneemassen beinahe unüberwindlich waren und uns alle Kraft aus den Gliedern sogen. Es wurde 4 Uhr, bis wir die Höhe der Isola Pers erreichten, und schon begann die Dämmerung einzubrechen. Wir versuchten jetzt wenigstens noch bei Tag den Einstieg auf den Morteratschgletscher zu finden, aber auch dazu reichte es nicht mehr. Der Schnee wurde immer tiefer, die Ermattung immer größer, vierzehn Stunden schon hatte der Marsch gedauert, und was noch kam, war gar nicht abzusehen.

Es war ein feierlich ernster Moment, als wir uns bei dem trüben Schein unserer Laterne in der grimmen Kälte halb tot hinsetzten und den Dingen ihren Lauf ließen. Tief unter uns lag der wild zerklüftete Gletscher in dem bläulichgrauen Scheine der Nacht, mit seinen zahllosen Spalten, einem Untier gleich, das grinsend auf seine Opfer wartete. Darüber stiegen die dunkeln Gebirgsmassen in gespenstige Nebel hinein. Eis ringsum, nichts als fahles, kaltes Eis! Dazu eine tiefe Stille. Nur hin und wieder hörte man das dröhnende Getöse abstürzender Gletschermassen und einen leisen klagenden Wind.

Unsere Lage war keine einfache. Ohne ein Wort zu sagen, saß Groß da und starrte vor sich hin, während ich eine Art grimmer Freude empfand. Wenn ich am Schwarzhorn in meinem Lebensüberdruß den Dingen eine Zeitlang ihren Lauf gelassen hatte, so war das jetzt anders. In wildem Trotz freute ich mich auf den Kampf, den der nächtliche Gang über den Gletscher dort unten bringen mußte, und eine fatalistische Gewißheit sagte mir, daß mir nichts zustoßen könne.

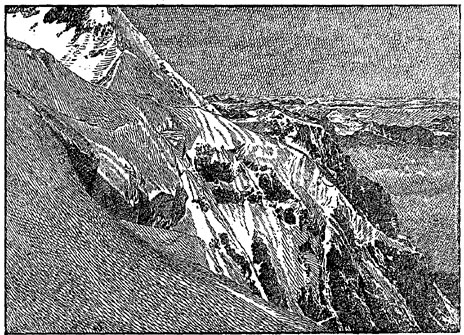

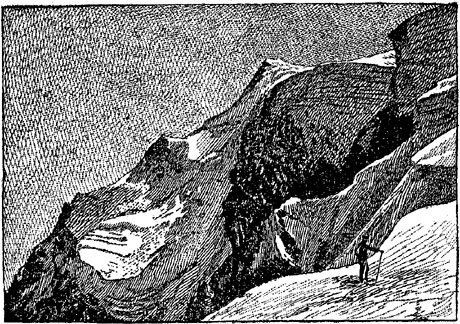

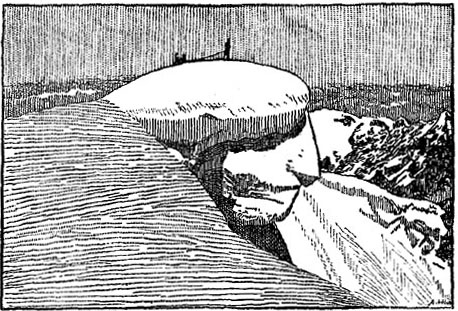

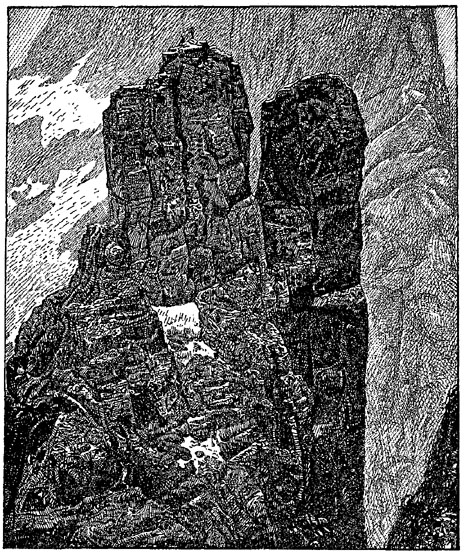

Bovalhütte.

Es war der großartigste, wildeste Marsch, den ich je gemacht habe. An dem Gletscherrand angekommen, hoben sich die zerklüfteten, fahlen Eismassen scheinbar haushoch in die dunkle Nacht hinein, und tückisch grinsten neben ihnen die halbverschneiten, breiten Spalten. Daß da nirgends ein sicherer Boden war, war klar. Aber wir machten keine Umstände. Groß ließ mich voraus. Er meinte, er bringe mich besser aus einer Spalte heraus, als ich ihn. Ohne Besinnen hackte ich mich in die Höhe. Dann versuchten wir eine Zeitlang, uns im Zickzack durch das nur schwer erkennbare Gewirr hindurchzuwinden. Aber in der rabenschwarzen Finsternis konnten wir uns so nur verirren und kamen niemals ans Ziel. Also gerade drauf los! Wo ich mit dem sondierenden Pickel eine Spalte vermutete, wurde einfach gesprungen, gleichgültig wo und wie ich jenseits landete. Es war ein Sprung nach dem andern in das dunkle Nichts hinein, oft von beinahe übernatürlicher Weite und immer wieder rief Groß: »Jesses, Jesses, ich hab halt zu viel Courage!«

3½ Stunden dauerte es, bis wir uns durch das Labyrinth der phantastischen Eisgestalten und trügerischen Klüfte zum jenseitigen Gletscherrand hindurchgekämpft hatten, und erst nach einer weiteren Stunde tiefsten Schneewatens erreichten wir die ersehnte Bovalhütte. Wir waren 19 Stunden unterwegs gewesen und hatten 5 Stunden zu dem letzten Teil des Marsches gebraucht, den man sonst in 1 Stunde zurücklegt. Eine kalte Nacht folgte, aber als wir am andern Morgen nach Pontresina hinunterstiegen, war mir, als komme ich in eine neue Welt hinein.

Wenn mir in Herz und Ohren

Der Menschen Jammer gellt,

Wenn ich mich selbst verloren

Im Kampfgewühl der Welt,

Wenn an der Freude Särgen

Die Wehmut mich beschlich,

Dann zieh ich nach den Bergen

Und droben find' ich mich.

R. Baumbach

Droben find' ich mich! Vergessen machen können die Berge natürlich nicht, aber sie können mildern, läutern, heben, bis zu einem gewissen Grad auch neue Wege weisen. Schon der Kampf mit ihnen betäubt und lenkt ab, die überschießende Energie erhält neue Ziele, und man wird sich seiner Kraft wieder bewußt. Auch der Verkehr mit dem All und seinen Wundern stärkt und versöhnt. Was haben die Leiden eines kleinen Menschleins in dieser unermeßlichen Schöpfung zu sagen, die mit so riesenhaften Maßstäben rechnet!

Und dieser ganze, wildverworrene Traum soll Leben heißen! War es nicht Wahnwitz, sich so zu verlieren, immer verzweifelter um ein vermeintliches Glück zu kämpfen, von dem man doch fühlt, wie es langsam und sicher verschwindet? Wo blieb denn da meine gepriesene Philosophie, mit der ich mich so sehr abgemüht, die mich über all das hatte stellen, vor Enttäuschungen hatte bewahren sollen? Wenn ich so scheiterte!

Aber war das denn ein Scheitern? War es nicht gerade höchstes intensivstes Leben? Was bedeutete denn demgegenüber das bischen Dasein vorher mit all seinen Kleinigkeiten und Nichtigkeiten? Alltag, trauriger Alltag! Während hier das Blut wirklich durch die Adern geströmt war, alle Sinne sich gespannt hatten, der ganze Mensch ein anderer war, höher, gehobener!

Wohl hatte ich ja manches dabei ausgestanden und dieses Gehobensein teuer bezahlt. Aber hatte nicht auch das sein Gutes, bedeutete es nicht einen weiten Fortschritt gegenüber dem früheren Verstandesleben? Ja, alter Epiktet, wie sehr hast du das Leben verkannt, während mir eine neue, ahnungsvolle Welt sich aufgetan, die des Fühlens und Mitempfindens! Die wohl nicht auf so festen Füßen steht, wie der einseitige, kurze Verstand sich das einbildet in seinem dünkelhaften Wahn, die aber darum auch viel tiefer geht, noch ganz andere Zusammenhänge bloßlegt und darum auch so unermeßlich viel umfassender ist. Nein, es war Zeit gewesen, daß ich einmal tüchtig geschüttelt wurde, und es sollte nicht umsonst geschehen sein. Ich konnte jetzt weiter schreiten. Freilich, das Ziel zeigte sich nur ganz allmählich und auf Umwegen.

Doch kehren wir wieder zu meiner Reise zurück! Ich hatte zunächst einige hübsche sportsreiche Tage in St. Moritz, während deren ich auch meinen Humor wiederfand. Eine prächtige Rodelfahrt über den Julier und ein Spaziergang durch die verschneite Via Mala folgten, und zum Schluß kam eine Schlittschuhfahrt auf dem Züricher See, der spiegelglatt gefroren war. Ich war im dichten Nebel zunächst 8 Kilometer weit am rechten Seeufer entlang gefahren und hatte dann den See neben der Dampfschiffbahn durchquert, die eine breite Schollenspur zurückgelassen hatte. Dann wurde ich gewarnt, noch niemand sei den See weiter hinuntergefahren, dessen unterer Teil noch offen sei. Nun, das mußte sich ja zeigen. Eine Zeitlang ging es gut, dann kamen Risse, ein beständiges Krachen begleitete mich, und nur eine rasend schnelle Fahrt konnte mich vor dem Einbrechen schützen, weiter, nur weiter! Schließlich tauchte eine dunkle Fläche aus dem Nebel vor mir auf. Sie ließ den offenen See erkennen, und es war jetzt wirklich die höchste Zeit, in weitem Bogen durch das Schilf ans Land zu fahren, nachdem die Fahrt mich 18 Kilometer weit gebracht hatte.

Als ich dann wieder nach Hause kam, trat auch bald in meinen äußeren Verhältnissen eine bedeutsame Veränderung ein, indem ich auf ein Jahr nach Berlin kam. Es war eine recht arbeitsame, für mein ganzes Berufsleben sehr erfolgreiche, daneben aber auch ziemlich wilde Zeit, so eine Art zweiter Sturm- und Drangperiode. Im übrigen konnte auch darin ein Rückschlag nicht ausbleiben, und so sah mich das folgende Weihnachtsfest wiederum in den Bergen, und zwar zum drittenmal in der Hohen Tatra.

Es war eine Art zahmer Wiederholung der Engadiner Reise, die erst zum Schluß wieder gewaltsamere Formen annahm. Zunächst wollte ich der Erinnerung an die schönen früheren Tatrazeiten leben und begab mich für nahezu eine Woche zu meinem Waldhüter am Czorbersee, der mich recht gastfreundlich aufnahm, mir sogar für ein Villenzimmer sorgte, das kurz zuvor ein Gemsen jagender Erzherzog bewohnt hatte. Ganz frisch war das Bett ja allerdings nicht mehr, aber immerhin besser als dasjenige, das mir seinerzeit in Neumarkt angeboten worden war. Auch wußte ich immerhin die Ehre eines solchen erzherzoglichen Lagers zu würdigen, zumal mir noch in späterem Einvernehmen mit dem Besitzer einige Flaschen feurigen Ungarweins kredenzt wurden. So zog ich also Tag für Tag hinaus in die prächtigen verschneiten Wälder, kletterte auf die Patriaspitze, Bastei und Osterva, besuchte den Poppersee mit der abgebrannten Ruine der Majlathütte, lauerte den zahlreichen Gemsen auf, die sich einmal sogar mit dem Stativapparat photographieren ließen, während mein Erzherzog keine einzige erlegt hatte, und genoß überaus prächtige Blicke auf die winterliche Gebirgslandschaft. Da möchte ich eines merkwürdigen Naturschauspiels gedenken. Ich war an einem nächtlichen Morgen schon ziemlich hoch gestiegen. Es begann zu dämmern, die Sterne verblaßten, und die sich senkenden Nebel bildeten ein dickes Wolkenmeer über der Ebene, während sich dort das eisige Gebirge mächtig erhob. Langsam erwachte die frierende Landschaft. Es war die Zeit des Erwartens. Da brachen plötzlich rote Streifen durch das Wolkenmeer unter mir hindurch und zerteilten die Nebel. Ich dachte erst, es sei der Wiederschein der Sonne, aber dann wurde mir klar, daß es der Feuerball selbst war, der unterhalb des Wolkenhorizonts aufgegangen. Sonnenaufgang in der Tiefe! Wie hoch oben man sich da vorkam in der eisigen Winterwelt!

Auch der beträchtlichen Abende in der einsamen Villa unter den mächtigen, verschneiten Tannen möchte ich gedenken, die insbesondere am Weihnachtsfest so viel Gelegenheit zu Gedanken aller Art wie zur Selbsteinkehr boten.

O Winterwaldnacht, stumm und hehr

Mit deinen eisumglänzten Zweigen,

Lautlos und pfadlos, schneelastschwer –

Wie ist das groß, dein stolzes Schweigen!

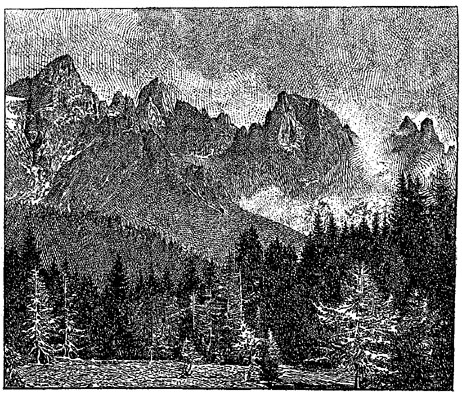

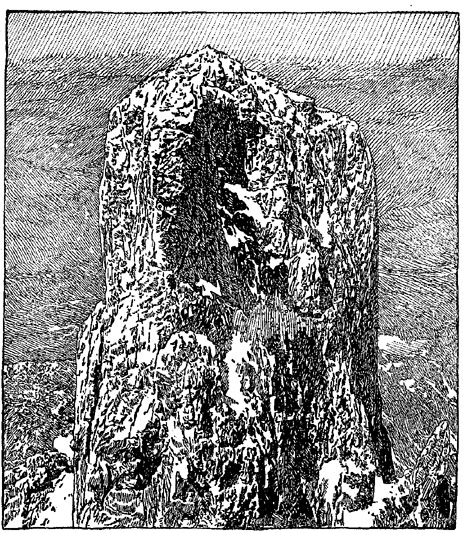

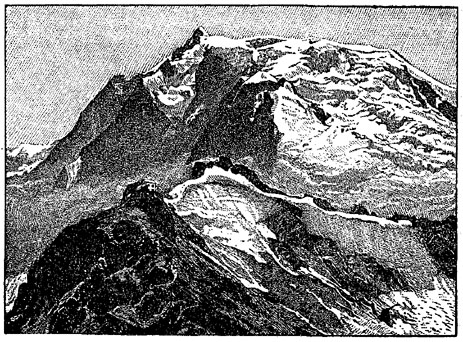

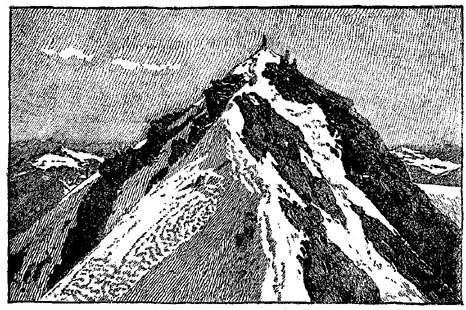

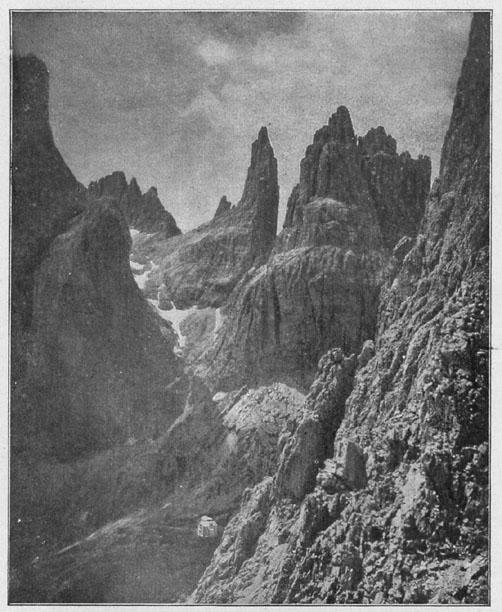

Lomnitzerspitze

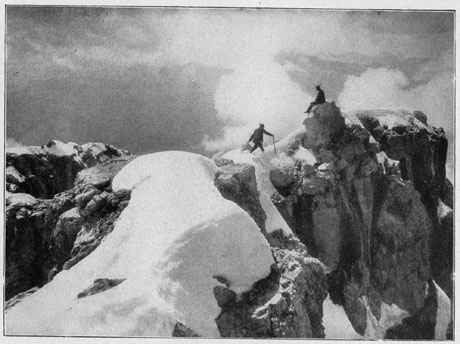

Mit einemmal kam dann die alte Energie wieder zum Durchbruch und die Sehnsucht nach oben. Ich ging nach Schmecks, suchte Horway auf, und wir erstiegen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Lomnitzer- und Eistalerspitze (2634 bzw. 2630 m), beides erste Winterbesteigungen, die nicht geringe Arbeit verlangten.

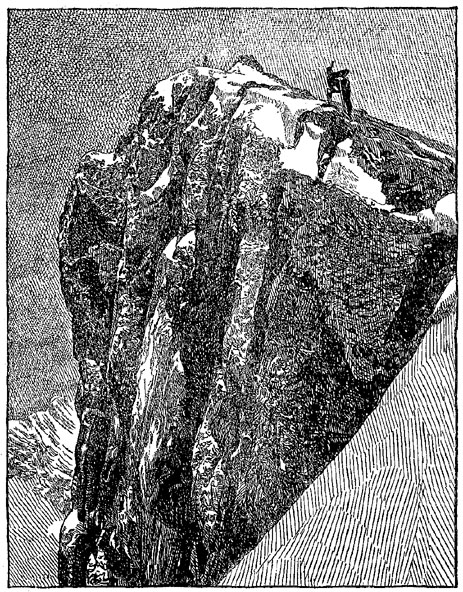

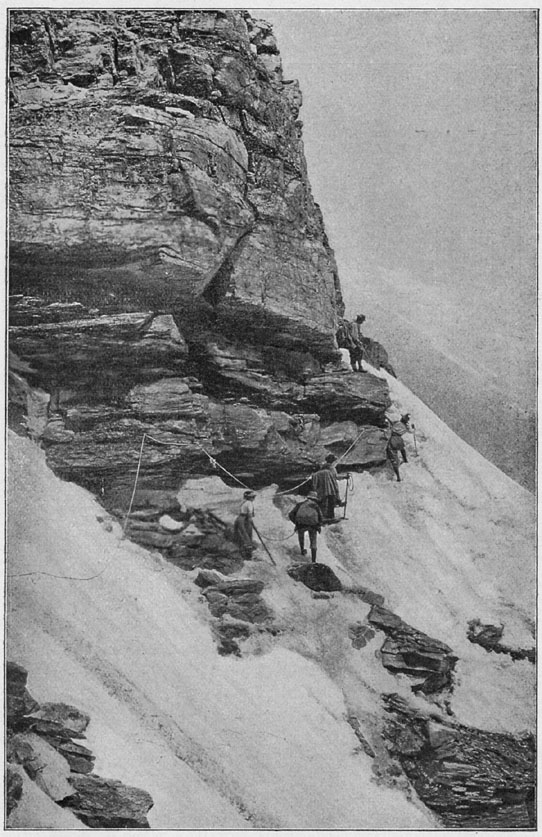

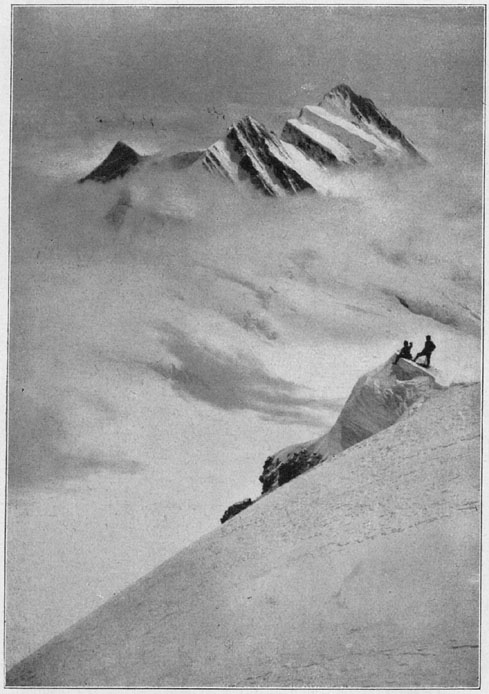

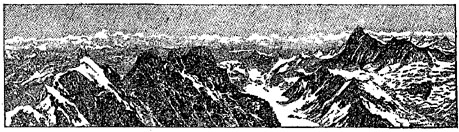

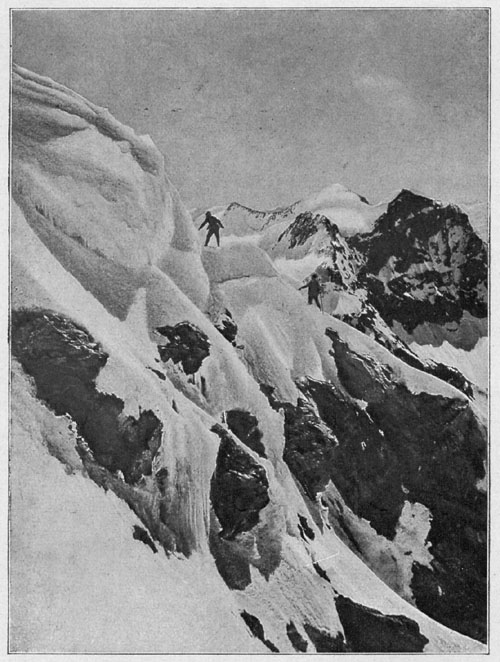

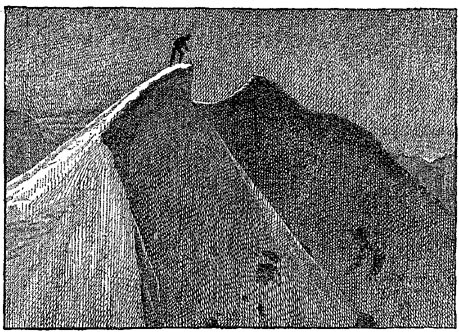

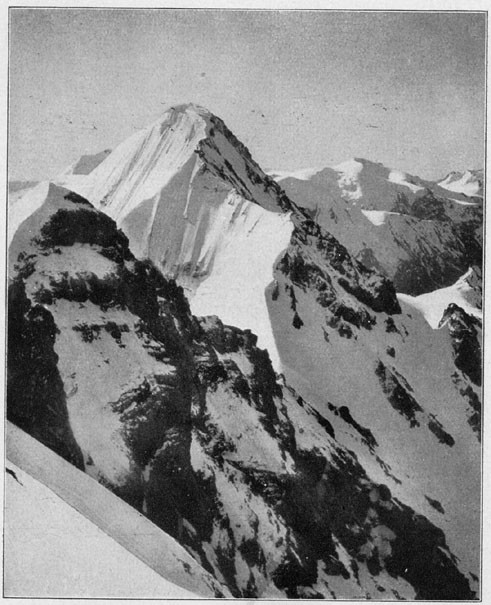

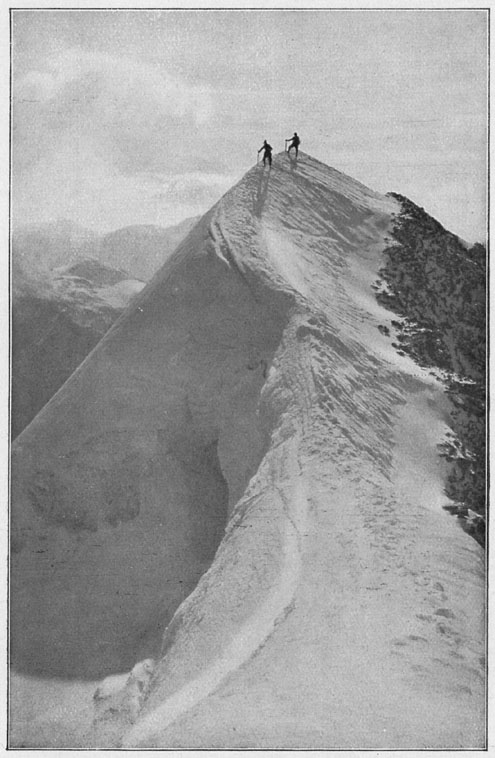

Auf dem Gipfel der Lomnitzerspitze

Bei der Lomnitzerspitze kamen wir zunächst verhältnismäßig leicht auf den Südkamm, dann aber begann eine bedenkliche Kletterei, die wir nur im Vertrauen auf unsere gegenseitige Zuverlässigkeit wagen konnten, bei der wir aber mit einer herrlichen Aussicht belohnt wurden. Anders bei der Eistalerspitze, hier schien sich alles gegen uns verschworen zu haben: Der weiche, tiefe Schnee, ein furchtbarer Sturm und Schneetreiben, das oft den Himmel völlig verfinsterte, und schwierigste, vereiste Felsen. Zum Schluß noch die Überwindung des vereisten »Steinernen Rosses« im tollsten Wintersturm und Schneegestöber. Wir brauchten eine gute Stunde, um die etwa 100 Fuß lange Strecke, einen tief verschneiten Felsgrat mit Zacken und Scharten rittlings zu überschreiten. Aber wir ließen nicht nach, obgleich wir auf dem Gipfel in dem grausigen Unwetter kaum die Augen öffnen und die Hand vor dem Gesicht sehen konnten. Grimmig, mit halberfrorenen Gliedern kämpften wir uns dann wieder zurück und hatten endlich noch eine aufregende Rutschpartie, die wieder einmal besser endete, als wir es verdienten. Und doch war die Tour schön gewesen, so wenig wir gesehen außer tobendem Sturm, treibenden Nebeln, gespenstigen Felsgestalten und wirbelnden Schneemassen. Auch in den Bergen hat das heroische eben seine eigene Anziehungskraft und ist oft mehr wert, als die reizvollste Romantik.

Als dann im Frühjahr meine Berliner Zeit zu Ende war, setzte ich mich auf mein Rößlein und ritt südwärts, bis ich die telegraphische Nachricht erhielt, daß ich wohlbestallter Kompagniechef in der mir sehr genehmen Hauptstadt geworden war.

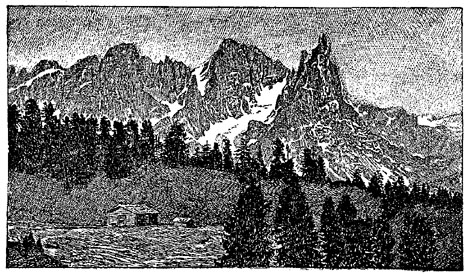

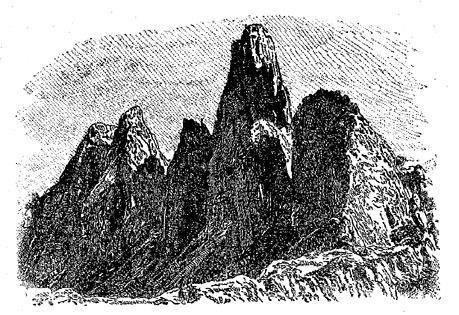

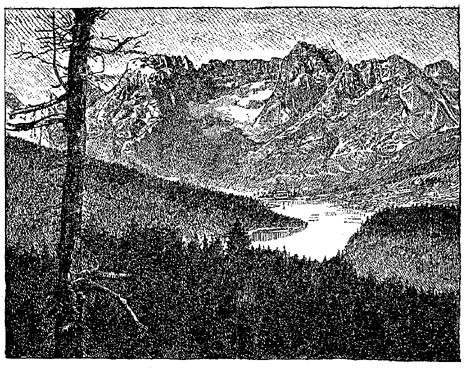

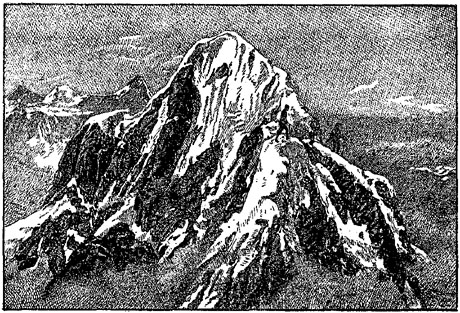

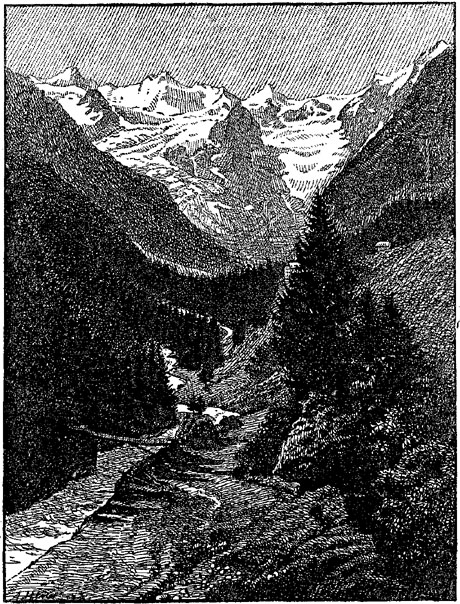

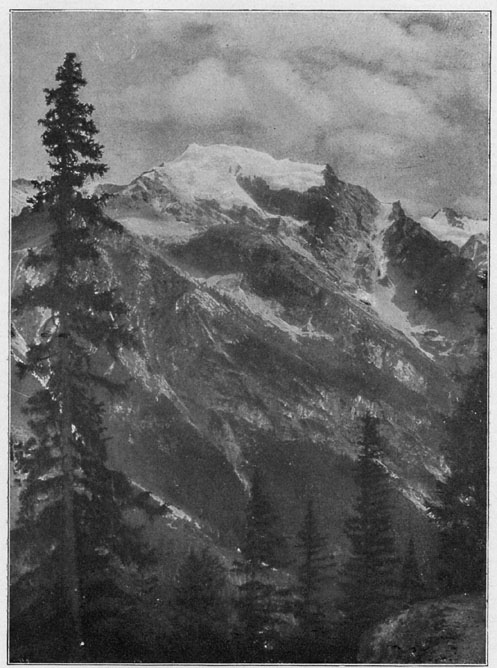

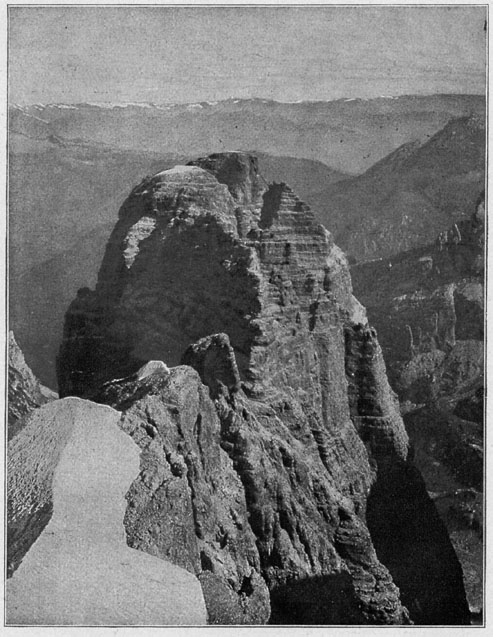

Die Paladolomiten vom Lusiapaß.

Schon bei meiner ersten Winterreise in die hohe Tatra im Jahre 1884 hatte ich es lebhaft bedauert, daß ich die einzigen Eindrücke der großartigen Winterlandschaft nicht auf irgendeine Weise festhalten konnte, sie sich auch allmählich wieder verflüchtigen mußten in der vergeßlichen Erinnerung, wie so manches andere Schöne und Eigenartige. Das brachte mich auf den Gedanken, mich der Lichtbildkunst in die Arme zu werfen, die gerade damals durch die Erfindung der Trockenplatten einen Aufschwung nahm und auch Aufnahmen außerhalb des Ateliers ermöglichte. So einfach wie heutzutage war das nun allerdings nicht. Amateurphotographen gab es eigentlich überhaupt noch keine, und die Schwierigkeiten waren gerade bei der Hochgebirgsphotographie enorme. Aber das reizte nur, und ich freute mich höchlichst, daß hier Erfindungsgabe und Bastelei noch etwas leisten konnten. Was ich dabei alles durchzumachen hatte, läßt sich kaum beschreiben, aber meine Begeisterung wuchs ins Grenzenlose. Erst habe ich mich mit dem unerträglichen Gewicht zahlreicher Glasplatten so lange abgeschleppt, bis ich einen Plattfuß weg hatte, dann arbeitete ich mich durch Negativpavier, Strippingfilms und Gelatinefilms hindurch, die, abgesehen von allerhand Unvollkommenheiten jedes Jahr wieder eine andere Empfindlichkeit hatten und konstruierte mir zahlreiche Apparate, was man sich heute fertig im Laden kauft, das mußte man alles erst erfinden, konstruieren und unter vielen Umständen und Kosten herstellen lassen, um dann nach der nächsten Reise, die neue Gesichtspunkte brachte, wieder von vorne anzufangen. Viel unterhaltsame Anregung erhielt ich mit der Zeit auch in einem selbstgegründeten Amateurklub, der bald eine Anzahl Mitglieder zählte und in dem einer den anderen in Geschick, Erfahrung und praktischen Erfindungen zu überbieten suchte. Und dann dieser Eifer draußen bei der Aufnahme! Ich kann wohl sagen, daß es auf der ganzen Welt nichts gab, das mich abgehalten hätte, eine stimmungsvolle Hochgebirgsphotographie zu machen. Ich habe oft tagelang unter den schwierigsten Verhältnissen auf ein Bild gewartet, das ich in entsprechender Beleuchtung haben wollte. Mit der Zeit vervollkommnete ich mich dann auch. Das Hauptergebnis dieser ganzen Tätigkeit lag aber weniger in den verschiedenen tausend Negativen, die ich mir allmählich ansammelte, als darin, daß ich sehen lernte. Zunächst allerdings nur photographisch. Das mag ja nun manchem wenig genug dünken, zumal der Photograph nur mit Schwarz und Weiß arbeitet und ihm, damals wenigstens, die Farbenpracht fehlte. Einen künstlerischen Vorteil hatte das aber doch: die Konzentration. Wie oft kann man beobachten, daß der Maler in seinem Farbenrausch recht »genial« ist, das heißt, sich mit einer »Farbensymphonie« begnügt, bei der die dargestellten Dinge, so hübsch sie an sich gemalt sein mögen, einfach auseinanderfalten, so daß man die »Studie« unmöglich als ein »Bild« ansprechen kann. Demgegenüber muß sich der Photograph in der Komposition von Linien, Licht und Schatten ganz anders konzentrieren. Nun kann es mir natürlich nicht einfallen, die Photographie als Kunst neben die Malerei stellen, sie überhaupt als Kunst im strengen Sinne, zu der sie höchstens einige Ansätze zeigt, ausgeben zu wollen. Wohl aber kann sie das Kunstempfinden fördern und in ihrer ganzen Auffassung künstlerisch sehen lehren. Jawohl Auffassung, denn eine solche hat auch die Photographie. Zwei Photographen werden von demselben Gegenstand niemals dasselbe Bild machen, ein jeder hat seine charakteristische Eigenart, und der Kenner kann z. B. die bekannteren Hochgebirgslichtbildner in der Wahl ihrer Gegenstände, dem Arrangement, der ganzen Auffassung und der Technik der Ausführung ohne weiteres erkennen und voneinander unterscheiden. Auch die Photographie ermöglicht es eben, daß in alledem der Geist und das Wesen ihres Urhebers zum Ausdruck kommen.

Wenn ich somit äußerlich einen Anhalt hatte, einigermaßen künstlerische Wege zu gehen, so kamen dem auch die bei meinem Liebestraum gemachten Erfahrungen entgegen, die mich für Gefühlswerte empfänglicher gemacht hatten. Endlich fand ich dabei einen Ersatz für mein aufgegebenes Studium. Die Tatsache, »daß wir nichts wissen können«, machte mich empfänglicher für die Welt, die sich nicht mit dem Verstand abgibt, die mit ihrem Ahnen noch viel tiefere Zusammenhänge erschließt, Werte, Erlebnisse und Offenbarungen schafft, als es das bißchen Gehirn in seiner logischen Einseitigkeit und Kausalitätsbeschränkung je vermag. »So ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen!« Also der Boden war jetzt für das künstlerische Empfinden geebnet. Meine Kunst aber wurde nicht etwa die Photographie, sondern der Alpinismus.

Der Alpinismus als Kunst!

Leonhard hat einst in einer Schrift, »Zur Stellung und Würdigung des Alpinismus«, gestützt auf Kant, nachgewiesen, daß der Alpinismus seiner wahren Natur nach ästhetischer Art und als eine besondere Kunstgattung anzusehen sei. Er geht sogar noch weiter und erklärt, daß zwei Umstände ihn über alle anderen Künste erheben. Einmal weil er sich an den Urquell jeder Kunst, die Natur wende, die stets der Jungbrunnen ist, aus dem der wahre Künstler schöpft, die ihn gegen alle Verirrungen immer wieder schützt. Ferner zeichne er sich dadurch aus, daß bei ihm jeder einzelne ein schaffender Künstler sei. »Hier gibt es keine nur rezeptiven Kunstfreunde, hier ist der ästhetische Genuß eines jeden einzelnen eigenstes Werk, durch eigene Kraft und Arbeit erworben und errungen. Der Bergsteiger teilt die ästhetischen Empfindungen eines Komponisten, der sein eigenes Werk hört. Was jede andere Kunst immer nur einzelnen Bevorzugten gewährt, das bietet der Alpinismus allen seinen Jüngern.«

Es verlohnt sich, etwas näher darauf einzugehen.