|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Jede Biographie Vincents van Gogh, der später immer nur mit seinem Vornamen signierte, weil die Franzosen das Wort »van Gogh« nicht richtig aussprechen konnten, nennt zuerst jenes kleine Dorf Groot-Zundert, im holländischen Brabant und nahe der belgischen Grenze gelegen, wo der Vater Landpastor war und Vincent als ältester Sohn am 30. März 1853 das Licht der Welt erblickte. Unter den fünf Geschwistern, die nach ihm geboren wurden, hat nur der um vier Jahre jüngere Theo das Leben seines Bruders entscheidend bestimmt, während die übrigen in seinen Briefen wohl von Fall zu Fall erwähnt werden, aber im ganzen doch im Schatten bleiben. Auch das Bild der Eltern verblaßt ein wenig, obwohl wärmere Töne oftmals nicht fehlen. Dagegen haftet die Kindheitserinnerung an das Elternhaus und das heimatliche Dorf, das zwischen Kornfeldern und Tannengebüsch in die Heide eingebettet liegt, unverrückbar in seinem Gedächtnis, und noch auf dem Krankenbett in Arles steht ihm der Ort seiner Jugend vor Augen: »Ich habe jedes Zimmer des Hauses wiedergesehen, jeden Fußweg, jede Pflanze im Garten, die Umgebung, die Felder, die Nachbarn, den Kirchhof, die Kirche, unseren Gemüsegarten bis auf das Elsternnest auf der hohen Akazie auf dem Friedhof«, schreibt er dem Bruder. Die Familie van Gogh verkörpert bestes Kleinbürgertum. Unter den Vorfahren gibt es Ratsherren, Goldschmiede, einen Bildhauer und mehrere Theologen. Auch Vincents gleichnamiger Großvater war Pastor und von dessen sechs Söhnen ging einer, Johannes, zur Marine, wo er bis zum Range eines Vize-Admirals aufstieg und in Amsterdam Direktor der Marinewerft wurde, während drei andere sich dem Kunsthandel widmeten. Der älteste, Hendrik Vincent, unter den Brüdern Ohm Heim genannt, hatte sich in Brüssel niedergelassen, der zweite, Cornelis Marinus, Onkel Cor geheißen, gründete in Amsterdam die bekannte Firma C. M. van Gogh, und der dritte, Vincent, der Patenonkel unseres Künstlers, besaß einen kleinen Laden mit Farbmaterial im Haag, der sich nach und nach zu einer angesehenen Kunsthandlung entwickelte, die von der bekannten Pariser Kunstfirma Goupil & Co. übernommen wurde, bei der Onkel Vincent als Teilhaber eintrat. Später setzte er sich in Prinsenhaage zur Ruhe, wo er in seinem Hause eine stattliche Gemäldesammlung besaß. Die Zweigfirma von Goupil & Co. im Haag aber führte ein Herr Tersteeg, der Vincents Lehrchef wurde. Vincent blieb im ganzen sechs Jahre bei der Firma Goupil im Haag, in London und Paris, während Theo mit 15 Jahren als Lehrling in das Brüsseler Zweiggeschäft eintrat und von dort nach Paris ging, um im Stammhaus von Goupil eine leitende Stellung zu übernehmen, die er bis zu seinem Tode innegehabt hat. Dieser Posten machte es ihm möglich, den älteren Bruder finanziell zu unterstützen, aber entscheidender noch war für Vincents Entwicklung Theos unbedingter Glaube an die Berufung des Bruders und jene enge geistige Verbundenheit mit ihm, die allen seelischen Belastungen standgehalten hat und ihn zu dem einzigen Vertrauten machte, dem sich Vincent in seinen Briefen restlos offenbarte.

Es wird berichtet, daß Vincent ein sehr eigenwilliges Kind war, aber eine ausgesprochene Liebe zur Natur und zu den Tieren besaß. Nur wenige Jahre hat er in der Dorfschule in Groot-Zundert zugebracht. Dann kam eine Erzieherin für die Kinder ins Pfarrhaus. Mit 12 Jahren gaben ihn die Eltern in das Pensionat eines Herrn Provily in Zevenbergen, von wo der Sechzehnjährige 1869 ins Elternhaus zurückkehrte. Seine äußere Erscheinung in dieser Zeit hat eine seiner Schwestern wie folgt beschrieben: »Eher breit von Gestalt als lang, den Rücken leicht gebogen durch die schlechte Gewohnheit, den Kopf hängen zu lassen, das rotblonde Haar kurz geschnitten unter einem Strohhut, der ein seltsames Gesicht beschattet: gar kein Jungengesicht, die Stirn schon leicht gerunzelt, die Augenbrauen über der weitausgebauten Stirn in tiefem Nachdenken zusammengezogen, klein und tiefliegend die Augen, bald blau, bald wieder grünlich, je nach den wechselnden Eindrücken. Bei so unschönem, ungelenkigem Äußeren hatte er doch etwas Merkwürdiges durch den unverkennbaren Ausdruck innerlicher Tiefe.« Noch im gleichen Jahr trat Vincent, dem Rat seines Patenonkels folgend, bei Herrn Tersteeg im Haag als Lehrling ein, ein »strebsamer, fleißiger Jüngling«, der sich allgemeiner Beliebtheit erfreut. Hier besucht ihn 1872 Bruder Theo, der noch auf der Schule ist und erst ein halbes Jahr später seine Lehre in Brüssel beginnt, und nach dieser Begegnung der Brüder setzt der Briefwechsel ein, der dann von Vincents Seite aus London fortgeführt wird, wohin er nach Beendigung seiner Lehrjahre im Sommer 1872 übersiedelt, um in der dortigen Filiale von Goupil & Co. unter der Leitung eines Herrn Obach weiterzuarbeiten. Auf der Reise nach England hat er einige Tage in Paris unterbrochen und reichlich »all das Schöne genossen, das er in der Ausstellung und im Louvre und Luxembourg gesehen hat«. Diese frühen Eindrücke in Paris haben ihm auch die erste Vorstellung von der zeitgenössischen Kunst vermittelt, über die fortan ohne Unterbrechung von den Brüdern diskutiert wird.

Vincents Aufenthalt in London umfaßt die Zeit von Juni 1873 bis Mai 1875. Seine erste Unterkunft findet er bei zwei älteren Damen in einer Londoner Vorstadt, aber bereits im August übersiedelt er zu einer Beamtenwitwe, Mrs. Loyer, die mit ihrer Tochter Ursula eine Kleinkinderbewahranstalt unterhält, und in dieser Umgebung verbringt der nunmehr Zwanzigjährige das vielleicht glücklichste Jahr seines Lebens, innerlich beschwingt durch die Liebe zu der Tochter seiner Wirtin und erfüllt von den Eindrücken der Stadt und dem Leben am Fluß, die er auf flüchtigen und ungelenken Zeichnungen festzuhalten versucht. Aber diese erste tiefe Liebe zu jener Ursula endet im Sommer 1874 mit einer schweren Enttäuschung, als Vincent erfährt, daß die heimlich Geliebte bereits verlobt ist, und es kommt zu jener schweren Erschütterung, die den Menschen von Grund auf verändert. »Als er im Sommer während der Ferien nach Hause kam, war er abgemagert, still und niedergeschlagen, doch zeichnete er ziemlich viel«, heißt es in einem Brief der Mutter. Mit seiner Schwester Anna, die in London eine Stellung findet, kehrt er an die Themse zurück, wohnt jetzt möbliert und ist meist allein. Er grübelt viel über Religion und Christentum und ist auf dem besten Weg, ein Sonderling zu werden, so sehr ihn auch die zeitgenössische Kunst immer wieder beschäftigt. Auch ein zweiter kurzer Aufenthalt in Paris, wohin ihn der Onkel Vincent im Oktober 1874 mitnimmt, vermag ihn nicht aus seiner Depression zu lösen. Von dort kehrt er im Dezember nach London und in sein möbliertes Zimmer zurück, um sich nun vollends von der Welt abzuschließen. Im Mai 1875, bevor er London verläßt, um eine Stellung bei Goupil & Co. in Paris anzutreten, schreibt er u. a. an Theo: »Ich hoffe und glaube, daß ich nicht bin, was mancher im Augenblick von mir denkt.« Und darunter ein Zitat aus Renan: »Pour agir dans le monde, il faut mourir à soi-même: le peuple qui se fait le missionnaire d'une pensée religieuse n'a plus d'autre patrie que cette pensée. L'homme n'est pas ici-bas seulement pour être heureux ...«

Seine Tätigkeit in der Pariser Firma dauert von Mai 1875 bis März 1876 und endet mit einem völligen Fiasko, da die Herren Goupil ihren ungebärdigen Mitarbeiter, der in seinem künstlerischen Urteil dem Publikum keinerlei Konzessionen zugestehen will, am 1. April kurzerhand entlassen. Seine Laufbahn als Kunsthändler ist damit abgeschlossen. Sein Widerwillen gegen das Metier wird bleiben. Das Jahr in Paris hat ihm kein Glück gebracht. Seine religiösen Spekulationen haben sich in dieser Zeit noch verstärkt. In seinem Zimmer auf Montmartre pflegt er mit einem englischen Freunde jeden Morgen und Abend in der Bibel zu lesen und anschließend zu meditieren. Das Pastorenblut in ihm gibt keine Ruhe. Die Trennung von Goupil aber zwingt zu letzten Entscheidungen. Onkel Vincent ist über seinen Neffen tief enttäuscht. Die Eltern sind ratlos. Bruder Theo rät wahrscheinlich schon jetzt zur Laufbahn als Künstler, denn der erst dreiundzwanzigjährige Vincent ist jung genug, um einen neuen Beruf zu ergreifen. Aber diesen selbst zieht es nach England zurück, wo er irgendeine Tätigkeit als Lehrer oder Seelsorger zu finden hofft. Auf eine Anzeige hin erhält er eine Anstellung bei einem Mr. Stokes in Ramsgate, der eine Knabenschule unterhält, in der Vincent als Hilfslehrer wirken soll. Schon im Juli übersiedelt die Schule aus der kleinen englischen Hafenstadt nach Isleworth. Doch ist Vincents Tätigkeit hier nur von kurzer Dauer, denn er glaubt, als Hilfsprediger bei einem Methodistenpfarrer namens Jones mehr Befriedigung zu finden. Aber die innere Not zehrt weiter an ihm, obwohl der Gedanke, in der Kirche und durch die Kirche zu wirken, ihn immer stärker gefangennimmt. »Es ist zuweilen, als berauschte er sich geradezu an dem Wohllaut und dem sanftströmenden Klang der englischen Bibeltexte und Kirchengesänge, an dem romantischen Zauber eines kleinen Kirchleins und dem Hauche der frommen Lieblichkeit des englischen Gottesdienstes.« Bis Ende November bleibt er bei Mr. Jones, mit dem er auch in der Folge freundschaftliche Beziehungen unterhält. Der Gedanke an das kommende Weihnachtsfest aber scheint seine Sehnsucht nach der Heimat verstärkt zu haben. Sein Abschied von England wird diesmal endgültig sein. Der Vater ist inzwischen als Pastor mit seiner Familie nach Etten übersiedelt, und hier fällt die neue Entscheidung für Vincent, der sich dem Rat der Eltern nicht verschließt. Noch einmal greift Onkel Vincent ein und besorgt dem Neffen eine Anstellung in der Buchhandlung Blusse & Braam in Dordrecht, die dieser von Januar bis April innehat, ohne dabei Befriedigung zu finden. Ein kurzes Intermezzo, dieser erfolglose Versuch, im Buchhandel Fuß zu fassen. Anfang April ist Vincent wieder in Etten. »Er wird stumpfsinnig vor Frömmigkeit«, schreibt eine der Schwestern an Theo. Und damit ist der seelische Zustand angedeutet, aus dem heraus Vincent nun den Entschluß faßt, Theologie zu studieren, und zwar in Amsterdam, wo Onkel Jan, bei dem er auf der Marinewerft wohnen soll, Vize-Admiral ist, und Onkel Stricker, Schwager des Vaters, ihm einen guten Lehrer für alte Sprachen besorgen wird. Außerdem ist Onkel Cornelis Kunsthändler in Amsterdam, so daß Vincent durch ihn Gelegenheit hat, auch seine Beziehungen zur zeitgenössischen Kunst zu vertiefen. Volle sieben Jahre soll das Studium dauern, und Vincent wird ein schweres Leben haben.

Amsterdam umschließt indes nur die Zeit von Mai 1877 bis Mai 1878. Unermüdlich sitzt Vincent über seinen Büchern und büffelt wie ein Schulknabe die lateinische und griechische Grammatik. Von seinem Dachfenster aus beobachtet er die Arbeiter auf der Werft, die früh ans Werk gehen und müde heimkehren, sieht viel Armut auch in den Straßen der Stadt. Wie eine graue Mauer stehen die sieben Jahre vor ihm, und die Erkenntnis, daß er nicht zum Studium geboren, nie ein Mann der Wissenschaft werden wird, wächst von Tag zu Tag, umdüstert seine Stimmung, lähmt seine Kräfte. Er selbst hat dies Jahr in Amsterdam später als das schwerste seines Lebens bezeichnet, weil er die Aussichtslosigkeit bald erkannte und dennoch Trotz genug besaß, den Kampf fortzusetzen. Schließlich aber überzeugt ihn der Lehrer selbst von der Zwecklosigkeit seines Bemühens. Es wird auch ohne Theologie gehen, aber das Pastorenblut in ihm verlangt sein Recht. Als Missionar in Belgien den Ärmsten Trost und Belehrung bringen, das wäre eine Aufgabe. In Brüssel gibt es eine Missionarschule, die nur drei Monate Vorbereitung verlangt. Der Vater bringt ihn nach Brüssel, um ihn den Leitern der Schule vorzustellen. Ende August ist Vincent einer von den drei Schülern, die nun für den Missionsberuf ausgebildet werden, aber als die Zeit verstrichen, bekommt er keine Anstellung. Der Sohn sei schwach und abgemagert, schlafe nicht und befinde sich in einem überspannten Zustand, schreibt einer von den Vorstehern an den Vater, der gebeten wird, seinen Sohn abzuholen, und gleich nach Brüssel reist, um die Dinge vielleicht noch zum Guten zu wenden. Aber Vincent ist bereits entschlossen, auf eigene Faust sein Glück als Missionar zu versuchen, und geht im November nach dem Borinage, zunächst nach Paturages bei Mons, wo er den Kindern der Bergarbeiter Unterricht gibt, Kranke tröstet und Bibelstunden abhält. Von hier übersiedelt er Anfang 1879 nach Wasmes, wo er für sechs Monate eine bescheidene Anstellung erhält. Er gibt den Bergleuten ein Beispiel von praktischer Nächstenliebe, von Aufopferung und Selbsterniedrigung, ganz so, wie er den Sinn wirklicher christlicher Caritas versteht, verschenkt alles, was er besitzt, Geld, Kleider und Bett, aber dem Kirchenrat von Wasmes ist dieser Eifer zuviel. Wieder muß der Vater eingreifen, um seine Entlassung zu verhindern. Ein Grubenunglück mit nachfolgendem Ausstand spannt seine Hilfsbereitschaft aufs höchste an, dennoch ist der Vorstand nicht zufrieden mit ihm, weil er sich seinen Wünschen nicht füge. Und wieder kommt die Entlassung, als die sechs Monate abgelaufen sind. Zu Fuß wandert Vincent nach Brüssel, um den Pfarrer Pietersen, einen Freund seines Vaters, um Rat zu fragen, der in seinen Mußestunden malt und ein kleines Atelier im Hause eingerichtet hat. Dem bringt er seine ersten Zeichnungen mit, und dies ist ein Augenblick von tieferer Bedeutung, weil er Zukünftiges andeutet, das sein Schicksal entscheiden wird. Aber Vincent entschließt sich zur Rückkehr in das Land der schwarzen Erde. Er will nun, da eine feste Anstellung für ihn ausgeschlossen ist, auf eigene Kosten im Borinage bleiben, aber irgendwie ist der innere Bruch bereits spürbar. Als er im August auf Wunsch der Eltern noch einmal nach Etten kommt, ist er verschlossener denn je. »Er liest den ganzen Tag Dickens und spricht nur, wenn man ihn etwas fragt – über seine Zukunft kein Wort«, klagt die Mutter. Ja, diese Zukunft ist dunkler denn je. Nochmals Rückkehr ins Borinage.

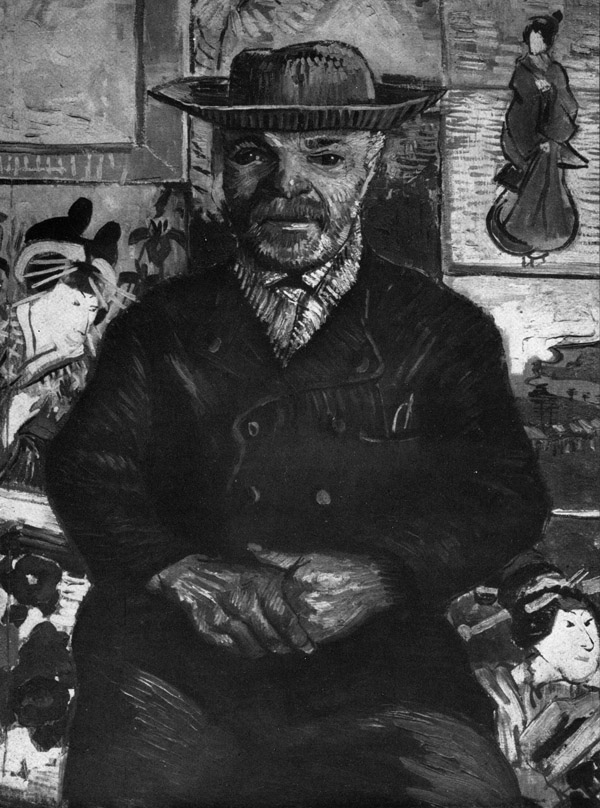

1. Selbstbildnis. 1887

Diesmal ist es der kleine Ort Cuesmes, wo er bei dem Bergmann Decray Wohnung findet. Aber sein Leben wird unstet, die Freude an der Arbeit ist verblaßt, sein Glaube schwankt. Oft ist er tagelang ohne Geld, obwohl ihn die Eltern und auch Bruder Theo, der in Kürze in eine neue Position zu Goupil nach Paris übersiedelt, unterstützen, soweit es in ihren schwachen Kräften steht. Aber je mehr das Pastorenblut verebbt, um so stärker regt sich der Künstler in ihm. In seiner Freizeit zeichnet er viel von dem, was er in seiner Umgebung sieht. Indes der Winter ist schwer, und oft fehlt es am Notwendigsten. Ein Fußmarsch nach Courrières, wo Jules Breton malt, bringt ihn zwar an die Schwelle des Hauses, in dem der verehrte Meister wohnt, aber ihm fehlt der Mut, anzuklopfen, und so macht er unverrichteter Sache kehrt. Er schläft des Nachts unter freiem Himmel, da die zehn Francs, die er auf die Wanderung mitgenommen, längst draufgegangen sind. Ein Stück Brot kann er zuweilen gegen eine kleine Zeichnung tauschen. Von Breton hatte er Rat erhofft, nun geht das Elend weiter. Auch ein kurzer Urlaub im Frühjahr 1880 im Elternhaus in Etten bringt keine Wendung. Einen Augenblick denkt Vincent daran, nochmals nach England zu gehen, aber bald schon kehrt er nach Cuesmes in sein ärmliches Kämmerchen zurück. Seine caritative Arbeit nimmt zwar ihren Fortgang, aber mit jedem Tag nehmen die inneren Hemmungen zu. Im Sommer schildert er in einem langen Brief dem Bruder seine seelische Not. Da heißt es an einer Stelle: »Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch, fähig und dazu bestimmt, mehr oder weniger unsinnige Dinge zu tun, die ich dann mehr oder weniger zu bereuen habe ... Aber auf dem Weg, auf dem ich mich befinde, muß ich fortfahren, denn wenn ich nichts tue, wenn ich nicht studiere, wenn ich nicht mehr suche, dann bin ich verloren, dann wehe mir!« Und weiter: »Du mußt also nicht denken, daß ich dies oder jenes verleugne. Ich bin eine Art Gläubiger in meinem Unglauben. Und obwohl ich mich verändert habe, bin ich derselbe, und mein Kummer ist kein anderer als dieser: wozu könnte ich tauglich sein, könnte ich nicht helfen und in irgendeiner Weise nützlich sein, wie könnte ich mehr wissen und diesen oder jenen Gegenstand ergründen? – – – Aus diesem Grunde ist man nicht ohne Melancholie und fühlt eine Leere, da, wo Freundschaft und erhabene Zuneigungen sein könnten, man fühlt eine schreckliche Entmutigung selbst die moralische Energie zernagen. Und das Verhängnis scheint den Instinkten der Liebe Schranken setzen zu können, wo eine Flut von Ekel in einem aufsteigt. Und dann sagt man sich: mein Gott, bis wann?« Und so geht es weiter in den Reflexionen über sich, über Gott, über die Menschen. Es steht schlecht um seine Angelegenheiten. Zweifel und Hilflosigkeit werden aufgewogen durch die Überzeugung von der eigenen Berufung zu tätiger Nächstenliebe und durch seinen Glauben an ein von Gott bestimmtes Schicksal: »Derjenige, der lange wie ein Spielball auf stürmischer See umhergetrieben wurde, erreicht endlich seine Bestimmung. Derjenige, welcher zu nichts nütze schien, unfähig, irgendeinen Posten auszufüllen, irgendeine Funktion, findet zum Schluß eine solche und zeigt sich, tätig und tatkräftig, ganz anders, als er anfangs erschienen war.« Und dieser Satz mag uns fortan gegenwärtig bleiben, weil er auf Vincents Schicksal zutrifft, der schon einige Wochen später dem Bruder gesteht, daß er im Begriff sei, große Zeichnungen nach Millet zu »schmieren«, und ihm die ersten selbstentworfenen Skizzen schickt. Die innere Erlösung ist durch die Kunst gekommen. Das kleine Zimmer, in dem er mit den Kindern des Bergmanns schlafen muß, wird sein erstes Atelier. Im Oktober zieht er nach Brüssel, wo er bis April 1881 verweilen wird. Hier findet er in seinem jüngeren Kollegen namens Rappard einen Freund, und diese Freundschaft wird fünf Jahre dauern, bis sie durch ein Mißverständnis in die Brüche geht. Vincent ist unermüdlich bei der Arbeit, studiert auf eigene Faust Anatomie, beobachtet in den Museen und sucht im Gegenüber mit der großen Kunst die Spannweite seines eigenen Könnens zu finden. Er zeichnet viel nach dem lebenden Modell, nimmt bei einem armen Maler Unterricht in der Perspektive und hofft, bald Illustrationen für Zeitungen und Bücher machen zu können. Rappard hat ihm erlaubt, in seinem Atelier zu arbeiten, und als der Freund Ende April Brüssel verläßt, scheint damit für Vincent der äußere Anlaß gegeben, die Stadt ebenfalls zu verlassen. Wieder denkt er daran, nach England zu gehen, auch ein Aufenthalt an einem kleinen Ort an der holländischen Küste wird erwogen. Als er aber hört, daß Bruder Theo nach Etten zu Besuch kommt, kehrt er auch ins Elternhaus zurück, wie er an den Bruder schreibt, für »ein paar Tage« und um noch einige Skizzen in der Heide zu machen. Aus dem vermeintlichen Abstecher wurde ein Aufenthalt von rund acht Monaten, von Mai bis Dezember 1881. Es scheint, daß die Eltern mit dahin gewirkt haben, daß Vincent den Sommer über bei ihnen bleiben soll. In der Heide bei Etten, bei den Webern und Landleuten findet er die Modelle für seine Arbeit, und da er selbst im Vollgefühl seines künstlerischen Vermögens sichtlich an innerer Zuversicht gewinnt, reist er eines Tages nach dem Haag, um dem berühmten Maler Mauve, der sein sehr viel älterer Vetter ist, seine Zeichnungen zu zeigen. Dessen Ermunterung, auf dem eingeschlagenen Wege fortzufahren und viel nach dem lebenden Modell zu zeichnen, gibt ihm neuen Mut. Die innere Harmonie seines Lebens scheint zum erstenmal vollkommen wiederhergestellt. Da tritt wieder eine Frau in seinen Weg, eine Nichte seines Vaters aus Amsterdam, die Witwe ist und mit ihrem kleinen Söhnchen zu Besuch ins Pfarrhaus kommt. Vincent, nunmehr 28 Jahre alt, glaubt an ein neues Glück – so wie damals, als er in London der Tochter seiner Wirtin seine Liebe gestand. Doch auch diesmal bleibt die Enttäuschung nicht aus. Wieder hört er ein Nein, ja schlimmer noch, ein »nein, niemals, nimmermehr«, das ihn noch lange verfolgen wird und noch in Jahr und Tag in seinen Briefen an Theo wie eine der bösesten Erinnerungen seines Lebens mehrmals hervorbricht. Mit Trotz und Verbissenheit glaubt er dennoch das Schicksal meistern zu können. Als er nach Amsterdam fährt, um eine letzte Aussprache mit der geliebten Frau zu erzwingen, findet er verschlossene Türen, und im Herzen zutiefst getroffen, kehrt er nach Etten zurück. Seine innere Ruhe hat ihn verlassen, äußerlich täuscht er seinem Bruder zwar noch eine gewisse Überlegenheit gegenüber der ihm gewordenen Absage vor, und als ihm Mauve einen Malkasten schickt, scheint er glücklich, endlich auch zur Malerei zu kommen. »Ich bin doch so froh über meinen Malkasten«, schreibt er dem Bruder, »und es ist besser, daß ich den erst jetzt in die Hände bekomme, nachdem ich mindestens ein Jahr ausschließlich gezeichnet habe, als wenn ich sogleich damit begonnen hätte.« Aber die bittere Enttäuschung seiner Liebe zehrt an ihm, das Verhältnis zu den Eltern wird immer gespannter. Nach einem heftigen Wortwechsel mit dem Vater kehrt Vincent Ende Dezember Etten den Rücken und übersiedelt nach dem Haag. Die Hoffnung auf Mauve wird ihm den Entschluß erleichtert haben. Und in der Tat fehlt es im Anfang von dieser Seite nicht an Ermunterung und Belehrung. Fast zwei Jahre währt dieser Aufenthalt im Haag, von Ende Dezember 1881 bis September 1883. Und wieder wird sein Leben eingespannt sein in einen Ring tragischen Geschehens, das voll der Erschütterungen ist und zuletzt in einen schweren Konflikt ausmündet, aus dem ihn nur Selbstbesinnung retten wird. Versöhnend wirkt in diesem Ablauf einer irregeleiteten Liebe zu einer Frau, die längst schon zu den Gestrandeten zählt, nur jenes Übermaß an christlicher Caritas, das menschlich alles entschuldigt. Der durch unglückliche Liebe schwer Enttäuschte begegnet jener anderen vom Leben Gezeichneten, die ihm das Schicksal in den Weg wirft, und gewährt ihr zuerst aus reinem Mitgefühl mit einer geschlagenen Kreatur Gottes Aufnahme, bis sich immer stärker dann die Überzeugung bei ihm durchsetzt, daß ihm hier ein Auftrag zuteil geworden ist, den er allen Vorurteilen der menschlichen Gesellschaft zum Trotz erfüllen wird. Was wissen die anderen von wirklicher Nächstenliebe? Auf den Kanzeln wird sie zwar gepredigt, aber er, der Pastorssohn, wird den Beweis erbringen. Hat er nicht im Borinage schon einmal ein Beispiel gegeben? Mögen die anderen die Nase über ihn rümpfen. Seine Mission ist zu helfen, Tränen zu trocknen, die keimende Frucht mit Wärme zu umgeben. Vincent der Missionar – – –. Aber am Wege stehen viele Kreuzesstationen und in der Tat entfremdet ihn dieses Zusammenleben mit einer verlassenen schwangeren Frau, die schon ein Kind hat, und deren pockennarbiges Gesicht vom Leben gezeichnet ist, vollends der Welt, stößt sie alle zurück, die ihm anfangs noch, wie Mauve und Herr Tersteeg, Wohlwollen bezeugt haben, und wirft ihn so sehr in die Einsamkeit, daß selbst Theo an seinem Bruder zu zweifeln beginnt. Die selbstgewählte Armut, in der er nun auch das Letzte mit der Unglücklichen teilt, ist im Menschlichen nicht einmal so versöhnend, wie die nimmermüde Sorge um die Kranke, die ihrer Niederkunft in Leiden entgegensieht. Das Bild dieser unglücklichen Christine, die Vincent in seinen Briefen meistens »Siene« nennt, ist uns in jener Zeichnung erhalten, der er den Titel »Sorrow« gab. Eine dem Leben nachgezeichnete Studie von Elend und Zerfall, die mehr sagt, als Worte umschreiben können. Er hat den Plan, die Unglückliche zu heiraten, zwar nicht unter dem Segen des Priesters, »denn die Kirche ist von selbst außer Frage. Weder ich noch sie wollen etwas damit zu tun haben«. Und als der Knabe geboren ist, überkommt ihn ein Glücksgefühl, als wenn der Kleine sein eigenes Kind wäre. Diese Freude an dem Neugeborenen, den er fortan mit seiner ganzen Sorge umtreut, ist mehr als rührend. Ein ferner Sonnenstrahl ist durch ihn in sein Elendsdasein gekommen, und auch seine künstlerische Arbeit erhält durch ihn neuen Auftrieb. Sein Trotz dem Leben gegenüber aber wächst in dem Maße, wie sich die Umwelt von dem Verfemten zurückzieht. Christine selbst und die Arbeiter aus der Nachbarschaft stehen ihm Modell, und je mehr er von diesen mit dem Zimmermannsbleistift in seinen Studien festhält, umso freier wird er dem Objekt gegenüber, »weil ich will«, so schreibt er an Theo, »daß die Schönheit nicht aus meinem Material, sondern aus mir selbst komme ... Ich fühle, daß meine Arbeit im Herzen des Volkes liegt«. Auch die Landschaft zieht ihn von neuem in ihren Bann. »Ich bin eifrig in die Landschaft vertieft«, heißt es in einem Brief an den Bruder, »im übrigen müssen die Figuren die Hauptsache bleiben ... Es ist im Malen etwas Unendliches. Ich kann es Dir nicht so erklären, aber gerade um eine Stimmung auszudrücken, ist es ganz herrlich. In den Farben sind verborgene Dinge von Harmonie und Kontrast, Dinge, die durch sich selber wirken, und die man durch kein anderes Medium ausdrücken kann.« Und ein wenig weiter heißt es: »Das Studienmachen betrachte ich als das Säen, und das Bildermachen ist das Ernten.« Oft ist Vincent draußen am Meeresstrand von Scheveningen, damals noch ein Fischerdorf, wo er viel aquarelliert und zeichnet, nicht nur die Landschaft mit den Dünen, sondern auch das Volk der Seeleute und Fischer, die mit ihren Pinken vom Fang zurückkehren. »Sodann malte ich«, so schreibt er an Theo, »noch eine Studie von einer Marine, nichts als ein Stückchen Land, See und Luft. Grau und einsam; zuweilen habe ich ein Bedürfnis nach dieser Ruhe – wo nichts ist, als die graue See mit einem einsamen Seevogel und keine andere Stimme ertönt als das Rauschen der Wellen.« Auch in der kleinen Kirche in der Geest zeichnet er zuweilen. Dorthin gehen die Armenhausleute, – »man nennt sie hier sehr bezeichnend Waisenmänner und Waisenfrauen«, zum Gottesdienst. In einem Brief an den Bruder zeichnet er eine kleine Skizze mit den Frauen in der Kirchenbank und bemerkt dazu: »Solche Sachen sind jedoch schwierig und werden gleich mit dem erstenmale nicht gelingen. Das Gelingen ist manchmal das Endresultat einer ganzen Serie mißglückter Versuche ... Denn etwas Großes wird nicht durch ein nur impulsives Handeln, sondern durch das Zusammenwirken vieler kleiner Dinge hervorgebracht, die man sich zu einem Ganzen hat vereinigen lassen. – – – Wie kommt man ans Ziel? Es ist ein Sichdurcharbeiten durch eine unsichtbare Wand, die zwischen dem, was man fühlt, und dem, was man kann, zu stehen scheint. Wie muß man durch diese Wand hindurchzukommen versuchen, da ein Dagegenschlagen nichts hilft. Man muß meiner Ansicht nach diese Wand unterwühlen und durchfeilen, langsam und mit Geduld ... Das Große ist nicht etwas Zufälliges, sondern muß recht sehr gewollt sein ... Beim Malen oder Zeichnen muß man die Kraft anspannen, und mag es nun auch einigermaßen so sein, daß etwas von Natur aus in uns sein muß (aber das hast auch Du, und ich habe es auch, wir verdanken das vielleicht unseren Jugendjahren in Brabant und seiner Umgebung ...), so ist es im wesentlichen doch erst später, daß sich das künstlerische Empfinden entwickelt und durch Arbeiten reift.«

2. Die Erdäpfelesser April 1885. Delft, H. Tutein Nolthenius

Einmal überfällt ihn in dieser Zeit die Vorahnung des eigenen Schicksals, wenn er an Theo schreibt: »Ich fühle eine Kraft in mir, die sich entwickeln muß, ein Feuer, das ich nicht verlöschen darf, sondern schüren muß, obgleich ich nicht weiß, zu welchem Ende es mich führen wird, und ich mich über ein düsteres nicht wundern würde. Was soll man in einer Zeit wie dieser wünschen? – – – – Unter manchen Umständen ist es besser, der Besiegte als der Sieger zu sein, besser Prometheus, als Jupiter.« In dem nächsten Brief berichtet er dem Bruder, daß er zu lithographieren begonnen, und er schickt Theo seine erste Probe in der Hoffnung, daß er auf diesem Wege vielleicht zu Verdienst kommen könnte. Aber das äußere Elend geht weiter. Wie ein grauer Schatten legt sich die innere Vereinsamung über seine Seele. Trotzdem, ist er nicht reich? »Wie gut kann es einem Menschen tun, wenn er trübe gestimmt, am öden Strand spazierengeht und auf das graugrüne Meer mit den langen weißen Wellenstreifen sieht. Hat man jedoch Verlangen nach etwas Großem, Unendlichen, nach etwas, worin man Gott sehen kann, dann braucht man es nicht weit zu suchen, mich dünkt, ich sah etwas – tiefer als den Ozean, unendlicher als den Ozean, im Ausdruck der Augen eines kleinen Kindchens, wenn es morgens wach wird und kräht oder lacht, weil es die Sonne in seine kleine Wiege scheinen sieht ...«

Wieder einmal ist Theo bei ihm gewesen und hat ihm das Unmögliche seines Zustandes vor Augen geführt. Danach wird die Frau lange nicht mehr in den Briefen an den Bruder erwähnt, und es scheint, daß Vincent langsam zur Besinnung kommt. Christine selbst hat Rückfälle, kann die Verbindung mit der Mutter und ihrem verwahrlosten Bruder nicht lösen, die ihrerseits alles tun, um das Verhältnis mit dem Maler zu stören, der nicht genug Geld zahlen kann. Schließlich ist Vincent selbst davon überzeugt, daß ihm nur noch die endgültige Trennung die innere Freiheit zurückgeben kann. Er bemüht sich um eine Stellung für die Frau, und als der Moment des Abschieds wirklich kommt, drückt er ihr die wenigen Gulden in die Hand, die ihm noch geblieben sind, und wieder übermannt ihn die Sorge um das ungewisse Schicksal dieser drei Menschen und der Abschied von dem kleinen Jungen will ihm schier das Herz erdrücken.

Im Dezember 1883 übersiedelt er nach Drenthe in die Heide, wo die Torfbauern in Erdhütten wohnen. Das Land ist unwirtlich, aber trotzdem von großer malerischer Schönheit. Wir sehen Vincent bei der Arbeit, aber neben ihm steht immer das Bild »Sorrow«, d. h., die Sorge um die verlassene Frau im Haag und ihre beiden Kinder. Dieser Schatten will nicht weichen, er überfällt ihn mit Melancholie und Reue, und in solchen düsteren Augenblicken denkt er sogar daran, als Freiwilliger nach Ostindien zu gehen. Aber die stille Heide, die er aus seinem Fenster sieht, beruhigt ihn wieder, »stimmt zu neuem Glauben, Ausharren und ruhigem Arbeiten«. Er fährt mit einer Trekschuit durch die Moorkanäle, und sein Malerauge sieht die Bilder, die Th. Rousseau in Barbizon, Jan van Goyen und Ph. de Koninck vordem gemalt haben. »Flache Ebenen oder Streifen, verschieden in der Farbe, die schmäler und schmäler werden, in dem Maße, als sie sich dem Horizont nähern. Hier und da setzen eine Plaggenhütte oder ein kleines Bauerngehöft oder ein paar magere Birken, Pappeln oder Eichen einen Akzent darauf; überall sind Torfstapel, und alle Augenblicke fährt man an einem Schiff vorbei, das mit Torf oder Schilf aus den Mooren beladen ist ... Heute Abend war die Heide ungemein schön. Die Luft war von einem unaussprechlich feinen Lila-Weiß – kleine Schäfchenwolken ... dann am Horizont ein leuchtender roter Streifen, darunter die erstaunlich dunkle Fläche der braunen Heide, und gegen den rotblitzenden Streifen eine Menge niedriger Dächer von kleinen Hütten.« In diesen Wochen, wo auch Theo schwere menschliche Enttäuschungen erlebt haben muß, ist Vincent stark genug, dem Bruder Trost zu spenden. Er soll Maler werden, wie er selbst, dem ekligen Kunsthandel entsagen, und fast scheint dieser Traum von den im gleichen Ringen vereinten Brüdern nahe Wirklichkeit. »Auf, mein Junge, komm mit in die Heide, um zu malen, oder auf das Kartoffelfeld, geh einmal mit hinter dem Pflug und dem Schafhirten ... laß dich einmal durchwehen von dem Sturm, der über die Heide geht. Brich aus ...«, heißt es in einem Brief. Und dann schildert er von einem Ausflug nach Zweeloo »wo Liebermann lange gewesen ist«, eine Fahrt durch die Heide in einer offenen Karre, die er mit seinem Wirt früh um drei angetreten und die noch viel interessanter war, als die im Trekschuit. Um sechs Uhr sind sie in Zweeloo. »Die Wohnungen liegen hier sehr breit zwischen Eichen von einer prachtvollen Bronze. Im Moos Töne von Grüngold, im Boden von rötlichen, bläulichen oder gelblichen, dunkeln Lila-Graus, Töne von unaussprechlicher Reinheit in dem Grün der kleinen Kornfelder, Töne von Schwarz in den nassen Stämmen, die sich von dem goldenen Regen der schwirrenden, wimmelnden Herbstblätter abheben, welche in losen Perücken, so als wären sie darauf geblasen, still, und die Luft schimmert zwischen ihnen hindurch, an Pappeln, Birken, Linden und Apfelbäumen hängen. Die Luft gleichmäßig hell, leuchtend, mit Weiß, doch einem Lila-Weiß, das nicht zu ergründen ist, einem Weiß, in dem man Rot, Blau, Gelb flimmern sieht, das alles reflektiert und das man überall über sich fühlt, das dunstig ist und sich mit dem dünnen Nebel unten vereint; alles zusammen bringt eine Skala feiner Graus hervor.« So sieht ein Malerauge die Landschaft, so sieht sie das Auge van Goghs. So arm an äußeren Erlebnissen auch diese wenigen Monate in Drenthe sind, so reich ist die Aufnahmebereitschaft des Künstlers. Und gerade die Briefe aus dieser Zeit gehören mit zum Schönsten, was aus Vincents Feder auf uns gekommen ist. Aber Drenthe blieb nur eine kurze Episode, ein Zwischenspiel ohne dramatische Akzente.

Die nächste Station heißt Nuenen, wohin der Vater inzwischen versetzt wurde und wo Vincent nun zwei volle Jahre vom Dezember 1883 bis November 1885 verleben wird. Der heraufkommende Winter hat ihn aus dem Moor nach Hause getrieben, die physischen Kräfte begannen zu erlahmen. Wieder gibt es eine kurze Schilderung des Heimgekehrten aus der Feder der Schwester, die folgendermaßen lautet: »Nachlässig gekleidet, im blauen Kittel flämischer Bauern, das Haar kurz, der Bart rostbraun und struppig, die Augen zuweilen entzündet und rot vom Anstarren irgendeines Gegenstandes in der Sonne, den Hut mit der weichen Krempe tief in die Augen gedrückt.«

Zwei Jahre aber sind eine lange Zeit für einen, dessen Dasein arm an äußeren Erlebnissen ist. In der Weite der Ebene von Drenthe war ihm ein Licht aufgegangen, die unendliche Ferne hatte sein Herz geweitet, der Zauber der Landschaft seinem Malerauge einen Reichtum erschlossen, von dem er noch lange zehren wird. Im Elternhaus ist der Raum eng, die Luft drückend. Man richtet dem Heimgekehrten die Mangelstube als Atelier ein. Aber für Vincent bleibt dies Leben »eine entsetzliche Wirklichkeit und wir selbst gehen«, so schreibt er an Theo, »bis ins Unendliche; was ist, ist, und unsere Auffassung, schwer oder minder schwer, nimmt nichts davon und fügt nichts hinzu zum Wesen der Dinge. So denke ich darüber zum Beispiel nachts, wenn ich wache, oder so denke ich im Sturm auf der Heide, abends in trauriger Dämmerung ... es ist verdammt elend, Bruder!« Und der nächste Brief beginnt mit diesen Worten:

»Ich fühle instinktiv, wie Vater und Mutter über mich denken. Es besteht eine ähnliche Scheu davor, mich ins Haus zu nehmen, wie wenn man einen großen zottigen Hund im Hause haben sollte.« Vincent fährt für ein paar Tage nach dem Haag hinüber, um die Sachen und Studien zu holen, die er damals zurückließ. Und bei dieser Gelegenheit sieht er auch die Frau wieder, »die sich gut gehalten hat dadurch, daß sie arbeitete, um ihren und ihrer Kinder Unterhalt zu bestreiten. Und das bei großer körperlicher Schwäche ... Ich habe sie ermutigt und versucht, sie zu trösten und zu stärken für den Weg, auf dem sie sich nun befindet ... Mein Herz wird jedoch stark zu ihr hingezogen mit demselben innigen Mitleiden wie früher ...« Damit schließt der Vorhang dieses grausame Zwischenspiel, an das Vincent so viel Herzblut geopfert hatte. Mitte Januar erleidet die Mutter beim Aussteigen aus dem Zug in Helmond einen schweren Unfall, der sie lange ans Krankenbett fesselt. In dieser Zeit ist Vincent rührend um sie bemüht, und seine Erfahrungen als Krankenpfleger im Borinage kommen ihm sehr zustatten. Die Stimmung im Haus hat sich sichtlich gebessert, Vincent wird vorläufig in Nuenen bleiben. Er macht nun täglich Studien nach den Webern, aber auch die kleine Kirche des Ortes ist ein willkommenes Motiv für den Maler. Im Mai findet er ein größeres Atelier, zwei Zimmer, ein großes und ein kleines, beim Küster der katholischen Kirche, wo er fortan arbeitet. Und bald kommt auch Freund Rappard für zehn Tage zu Besuch, mit dem er allerhand Streifzüge unternimmt »zu den Webern und zu allerlei schönen Motiven draußen«. In dieser Zeit beschäftigt sich Vincent viel mit der Technik der Malerei. Er entdeckt die Gesetze der Farbe, die »unaussprechlich kraftvoll sind, gerade, weil es keine Zufälligkeiten sind«. Das dörfliche Leben hat ihn sichtlich beruhigt. Bei der Mutter trifft er die Bekannten des Pfarrhauses und unter diesen drei Schwestern, die nebenan wohnen. Die Jüngste derselben, zwar bedeutend älter als Vincent, »weder schön noch begabt, aber von lebhaftem Geist und ein Herz voll zarten Gefühls«, hat auf den Maler starken Eindruck gemacht, und es kommt zu einer engen Freundschaft, aber zu keinem intimen Verhältnis, wie die Klatschbasen erzählen. Denn Vincent schreibt ausdrücklich an den Bruder: »Ich habe sie, da ich vieles voraussah, immer respektiert in einem gewissen Punkte, der sie im sozialen Leben entehren würde.« Indes scheint er an eine Ehe gedacht zu haben, der sich die Geschwister heftig widersetzen. Nach einer erregten Aussprache mit diesen »ist etwas geschehen«, so schreibt er dem Bruder, »wovon die meisten Leute hier nichts wissen oder vermuten ... Fräulein X hat Gift genommen in einem Augenblick der Verzweiflung, als sie mit ihrer Familie gebrochen hatte. Und als man schlecht über sie und mich redete«. Die Kranke wird zwar gerettet und nach Utrecht ins Hospital geschafft. Aber das Dorf hat nun seinen Skandal und Vincent ist das Opfer. Er wird von allen gemieden, die vordem im Pfarrhaus verkehrten. Und auch die Eltern werden in Mitleidenschaft gezogen. Dieser Zwischenfall war eine neue, schwere Belastung für alle Beteiligten. Wenn das Fräulein auch nach einem halben Jahr genesen nach Nuenen zurückkehrt, Vincents Beziehungen sind gelöst, aber seine eigene Melancholie hat neue Nahrung erhalten, und das Verhältnis zu den Eltern wird immer gespannter. Sein einziger Verkehr sind seine Modelle, die Bauern und Weber, in deren Hütten er zeichnet und malt, und einige Bekannte im benachbarten Eindhoven, die er beim Malen beaufsichtigt, wie den Lohgerber Kressemakers, der ihn sogar im Herbst 85 zu einer gemeinsamen Fahrt nach Amsterdam einladen wird, um das Rijks-Museum zu besuchen, wo sich Vincent von Rembrandts »Judenbraut« kaum losreißen kann. Aber dieses kleine Zwischenspiel eilt den Ereignissen weit voraus. Der Winter 1884-85 ist besonders trübe. »Kaum hat ein Jahr für mich düsterer und in trüberer Stimmung angefangen«, schreibt er zu Neujahr an Theo. Und wie eine allzu harte Bestätigung dieser Worte stirbt Ende Mai der Vater, der nach einem anstrengenden Marsch durch die Heide tot auf der Schwelle seines Hauses niedersinkt. Vincent übersiedelt nun ins Atelier und verschließt sich noch tiefer in seine Arbeit. Er nennt sich selbst einen Bauernmaler, aber zwischendurch malt er auch die ersten Stilleben. Und ebenso wird eine Serie von Lithographien in Angriff genommen. In dieser Zeit hat er die »Kartoffelesser« vollendet, die er dem Bruder zuschicken will. »Obgleich ich das eigentliche Bild in verhältnismäßig kurzer Zeit gemalt haben werde, und zwar größtenteils aus dem Kopfe, hat es mich mit dem Malen der Studienköpfe und Hände doch einen ganzen Winter gekostet«, so schreibt er an Theo, dem er in der gleichen Kiste auch noch einen »Bauernfriedhof« zuschickt. Wie ein Besessener ist Vincent in diesen Monaten bei der Arbeit. »Aber das Malen wird nun für mich so anregend und berauschend wie die Jagd«, heißt es in einem Brief an den Bruder. Und dieser selbst zweifelt nicht mehr an dem Genie des anderen. Doch die äußeren Umstände entwickeln sich von Tag zu Tag unerfreulicher und als gar der katholische Geistliche anfängt, die Leute gegen den Maler aufzuhetzen und ihnen das Modellstehen zu untersagen, hat dieser Nuenen gründlich satt. Er denkt einen Moment daran, nach Drenthe zurückzukehren, aber dann entschließt er sich für Antwerpen, wo er auf Verbindung mit Kunsthändlern hofft und vor allem Akt studieren will. Er packt eine ganze Menge Bilder ein, dazu vierzig kleine Rahmen für Studienköpfe, Zeichenmaterial und Pappe. Vielleicht gelingt es ihm, einige Schüler zu bekommen und damit Geld zu verdienen.

Ende November 1885 trifft er in der Stadt an der Schelde ein, wo er bis Ende Februar 1886 verweilen wird. Holland gehört endgültig der Vergangenheit an. Vincent wird seine Heimat nicht mehr wiedersehen. Nachdem er länger als zwei Jahre auf dem Lande gelebt, empfindet er nun die Großstadt wie eine Art Jungbrunnen; »denn wenn es eine Stadt gibt, die Paris gleicht, dann ist es viel mehr Antwerpen als Brüssel«. Und in dieser Stadt, in der einmal Rubens residierte, die über ihren flämischen Körper ein Kleid von französischer Grazie legte, treffen sich die Kaufleute aller Länder, und das Leben ist so bunt und schillernd, wie das Landleben in Brabant eintönig und langweilig war. Da gibt es Kirchen, die Wunderwerke von Rubens und Van Dyck bergen, ein Museum mit köstlichen niederländischen Primitiven, ein Hafenviertel mit Schänken und Dirnen, das immer voller Bewegung ist, und am Abend die Cafés-Concerts und Bals-populairs, auf denen wunderbare Modelle zu finden sind. Herrgott, wie gut tut es Vincent, wieder einmal die Stadt zu sehen. Die Bauern und das Land in Ehren, aber dies Nebeneinander der Gegensätze, das hat er so noch nicht erlebt. Das rüttelt auf, das trifft sein Malerauge von einer neuen Seite. Ja, wenn man nur Geld genug hätte, um sich Modelle zu halten. Wenn die verdammten Kunsthändler, denen er Bilder in Kommission gibt, endlich etwas verkaufen wollten! Aber leider ist der Kunsthandel schlafmützig und sehr Provinz. Und die kleinen Mädchen aus den Cafés-chantants denken nicht daran, sich von dem ungeschlachten Vincent malen zu lassen, obwohl es doch einmal vorkommt, und denken noch weniger daran, sich ein Porträt zu bestellen. In seinem Zimmerchen in der Rue des Images – wie verheißungsvoll das klingt und unten wohnt sogar ein Farbenhändler – hängt er japanische Holzschnitte an die Wände, wie überhaupt die ganze Stadt voll von »Japonaiseries« ist. Immer ist etwas Erregendes in den Straßen, zumal bei den Docks, wo die flämischen Matrosen mit übertrieben gesunden Gesichtern und mit breiten Schultern Muscheln essen und Bier trinken, und am hellichten Tag einer von dieser Sorte »von den Frauenzimmern aus einem Hurenkasten geworfen und von einem wütenden Kerl und einem Schwarm von Weibern verfolgt wird«. Bei den Anlegestellen außerhalb der Stadt liegen die Harwich- und Havre-Boote und geradeaus, der See entgegen, dehnt sich »die Unendlichkeit flachen, halbüberschwemmten Wiesenlandes ... das Wasser im Vordergrund grau, die Luft nebelig und kaltgrau, still wie die Wüste«. Aber dann erst so ein Frauenzimmer, das prachtvoll von Gesundheit ist, und daneben andere, die wie heimtückische Hyänen sind, oder wieder andere, die von Pocken zerrissene Gesichter zeigen, die eine Farbe haben, wie »gekochte Krabben«. – Was machts, Vincent sitzt mit ihnen beisammen, denn sie halten ihn für einen Matrosen. Ja, diese Stadt ist interessant für einen Maler, und auch sein Zimmerchen ist erträglich. Dort kann er sogar arbeiten, wenn draußen der Regen niederprasselt. Seine Schaffensfreude ist ungewöhnlich. Er fühlt seine Kraft und stellt fest, daß sich die eigenen Arbeiten neben denen der anderen wohl sehen lassen können. Aber die Modelle kosten Geld. Und um sie zu bezahlen, ist trocken Brot oft die einzige Nahrung am Tage. Wenn er aber bei der Kunstakademie ankäme, könnte er umsonst nach Modell arbeiten, und auch das Zeichnen nach der Antike und nach den Gipsen würde ihm nicht schaden. In der Tat wird er als Schüler angenommen, und am Abend kann er außerdem in einem Klub nach dem Leben Akt zeichnen, was oft bis in die Nacht hinein fortgesetzt wird. Zwischendurch malt er Landschaften an der Schelde und auch vom »Steen« hat er ein Bild gemacht. Aber lieber malt er Figuren, denn auch die Händler sagen, daß Frauenköpfe und Frauenfiguren am ehesten verkäuflich seien. Immer ist Vincent darauf aus, Geld zu verdienen, denn was Theo ihm schickt, reicht kaum für die Notdurft des ärmlichen Lebens. Die körperlichen Kräfte sind längst seiner Arbeitswut nicht mehr gewachsen. Und auch in der Zeichenklasse der Akademie ist es zu Auseinandersetzungen mit dem Lehrer gekommen, der ein braver Akademiker ist und den Funken in Vincent offenbar nicht spürt. Das viele Fasten hat schließlich noch das Gebiß in Mitleidenschaft gezogen, und die Rechnung für den Zahnarzt ist eine besonders schmerzliche Belastung. In diesem Zustand physischer Erschlaffung taucht zum erstenmal der Gedanke an Paris auf, wo man im Atelier Cormon Akt zeichnen könnte. Aber Theo meint, Vincent solle lieber zur Erholung nach Nuenen gehen und könne bei der Gelegenheit der Mutter beim Umzug nach Breda helfen, ein Vorschlag, der auf Vincents Seite heftigen Widerspruch findet. Nein, nur Paris kann die Losung sein. Dort ist der Bruder, der an ihn glaubt, dort ist die neue Kunst, die man Impressionismus nennt. Dort allein ist das Leben, sind die Museen, in denen man am Beispiel der großen Meister die eigenen Kräfte messen kann. Und immer nachdrücklicher beschwört er den Bruder, ihn nach Paris zu lassen, spätestens zum 31. März, wo das Semester in der Akademie schließt. Theo vertröstet auf den Sommer, wo er eine größere Wohnung beziehen will, in der dann für beide genügend Raum wäre. Vincent aber hat sich längst in die Idee »Paris« verbissen. Antwerpen ist für ihn ausgeschöpft. Es war eine Durchgangsstation, die den eigenen Glauben an die Berufung als Künstler wesentlich gestärkt hat. Paris soll nun die Erfüllung bringen. Ja, »der Glaube besteht, aber«, so schreibt er, »man fühlt instinktiv, daß enorm viel sich ändert und alles sich ändern wird. Wir sind im letzten Viertel eines Jahrhunderts, das wieder mit einer gewaltigen Revolution enden wird. Aber angenommen auch, wir sehen am Ende unseres Lebens beide noch den Anfang davon, die besseren Zeiten klarer Luft und der Auffrischung der ganzen Gesellschaft nach diesem großen Sturme werden wir sicherlich nicht erleben. Doch ist es schon etwas, nicht betrogen zu werden von dem Falschen seiner Zeit, nämlich insofern nicht betrogen, als man das Ungesund-Dumpfige und Gedrückte der Stunden, die dem Unwetter vorausgehen, empfindet und sagt, wir stecken in Bedrängnis, die zukünftigen Geschlechter aber werden freier atmen können«. Ist Vincent ein Prophet? Fühlt er in diesem Augenblick die gewitterschwüle Fin-de-siècle-Stimmung, die sich nur in einer furchtbaren Explosion entladen kann? Die innere Unruhe wächst von Tag zu Tag. Da der Bruder sich aber seinem Drängen verschließt, muß er ihn vor eine vollendete Tatsache stellen. Dem Hauswirt und Farbenhändler hinterläßt er als Pfand seiner Schulden die ganze künstlerische Ernte dieser drei arbeitsreichen Monate, die fortan verschollen bleibt. Er selbst aber ist Ende Februar in Paris, und seine Ankunft meldet er dem Bruder durch einen Zettel ins Geschäft und bittet ihn zu einer ersten Zusammenkunft im Salon carré des Louvre.

Vincent wird volle zwei Jahre in Paris sein (von Ende Februar 1886 bis Ende Februar 1888), und Bruder Theo wird es bitter schwer mit ihm haben. Der Briefwechsel zwischen den Brüdern hat vorläufig ein Ende. Diese vielseitige Quelle für die Lebensschicksale des Künstlers ist vorerst versiegt. An ihre Stelle treten die Briefe, die Theo an die Mutter und Geschwister schreibt und Reminiszenzen aus dem späteren Briefwechsel mit Theo. Auch die Briefe mit dem um 15 Jahre jüngeren Maler Emile Bernard, der bald Vincents Freund werden wird, enthalten Erinnerungen an die gemeinsamen Pariser Jahre. Paris aber bringt die große Wende in der Kunst des Malers. Mit neuen Augen sieht er nun die Stadt, die das Herz Frankreichs, ja der damaligen Welt ist, für Vincent zwar längst keine Unbekannte mehr, aber doch neu im Erleben seiner 33 Jahre, großartig als Zentrum der europäischen Kunst, wundervoll als gewachsene Architektur und eingetaucht in jene einzigartige Atmosphäre silbrigen Lichtes, das die Impressionisten neu entdeckt haben und das die eigentliche Quelle einer neuen Kunst ist. Ein Licht, das auch Vincents Palette aufhellen, seinem Pinsel eine wundersame Geschmeidigkeit geben wird. Hier lebt der Künstler frei von allen Fesseln der Gesellschaft, so wie es Murger in seiner unsterblichen »Bohème« geschildert, und bald wird auf der Butte von Montmartre eine neue Künstlerrepublik entstehen, die in der kleinen Place de Tertre ihren Mittelpunkt hat. Zu ihren Füßen breitet sich diese einzigartige Stadt mit den stolzen Boulevards, den engen Gassen, dem Silberband des Flusses und den hundert und mehr Kirchen, von denen Notre-Dame auf der Insel der Cité ein Kleinod der Gotik ist und St. Germain l'Auxerrois neben dem Louvre die Erinnerung an die Pariser Bluthochzeit wachhält. Und nicht zu vergessen die öffentlichen Sammlungen, vornehmlich Louvre und Luxembourg, in denen Vincent bald heimisch sein wird. Wie schön wäre es zu denken, Bruder Theo hätte diese zwei Jahre nicht in Paris, sondern in Brüssel oder Marseille verbracht, und der Briefwechsel hätte keine Unterbrechung erfahren. Wie hätte Vincent erst über die Meisterwerke dieser Museen geschrieben, so wie er seine Eindrücke von den Bildern im Haag, in Amsterdam, Brüssel und Antwerpen dem Bruder mitteilte, unsterbliche Urteile, die die Kunstgeschichte immer noch zu wenig kennt!

Aber die Brüder werden nun Zeit haben, sich mündlich alles zu gestehen, was sie auf dem Herzen haben. Und Theos Geduld wird oft auf eine harte Probe gestellt sein. Denn auch jetzt ist Vincent in seinem künstlerischen Urteil zu keiner Konzession bereit. Und was die Schroffheit seines Wesens anbelangt, so hat die äußere Not des Lebens sie mehr noch verhärtet als gemildert. Aber Paris ist unendlich wie die Ebenen seiner Heimat, die sich in das Meer verlieren. Und das Getriebe in dieser Stadt ist so bunt und erregend, daß man es niemals ausschöpfen kann. Wenn man etwa auf Montmartre wohnt mit dem Blick auf Moulin de la galette, den sie später aus den Fenstern ihrer Wohnung in der Rue Lepic haben werden, und man nebenan in dem kleinen Restaurant bei Madame Bataille zu Mittag ißt, hat man beinahe das Gefühl, auf einem Dorfe zu leben. Und erst die Motive für einen Maler hier oben! Aber man kann auch den Schritt hinunterlenken in das brausende Meer der Weltstadt, die trotzdem so viel Heimlichkeit in Winkeln und engen Gassen verborgen hält, daß man sich oft wie verzaubert vorkommt. Und dann der Spaziergang am Fluß, drüben am anderen Ufer, wo die kleinen Bouquinisten hausen und man bei den Antiquaren in den offenen Bücherständen herrliche Schätze finden kann. Und erst das Leben am Abend! Da ist kein Vergleich mehr mit Antwerpen. Das war doch nur Provinz. Paris aber ist Weltstadt, mondän, schillernd in allen Schattierungen, Tummelplatz für arm und reich und ein gesegnetes Mekka für einen ausgehungerten und so oft enttäuschten Erdenbürger wie Vincent.

Ja, diese ersten Monate in der Lichtstadt sind voll des neuen Erlebens. Vorerst hausen die Brüder noch zusammen in der Rue Laval, wo Theo wohnt und es bald unerträglich eng wird. Vincent ist sogleich bei Cormon eingetreten, wo er eifrig Akt zeichnet, aber als dann im Juni die größere Wohnung in der Rue Lepic 54 im dritten Stock bezogen wird, – sie hat drei große Räume, eine Kammer, in der Vincent schläft, und eine kleine Küche – erhält er in dem hintersten Zimmer gleich neben seiner kleinen Kammer ein eigenes Atelier, und der Unterricht bei Cormon ist damit zu Ende. Er hat genug gelernt und kann jetzt aus dem Vollen schaffen. Aus seinem Atelier hat er den Blick auf die Mühle, die das Wahrzeichen von Montmartre ist, und die wird eines seiner ersten Bilder. Und auch sonst ist an dankbaren Motiven in der Umgegend kein Mangel. Auch Stilleben werden gemalt. Es gibt Bekannte, die ihm jede Woche Blumen zum Malen schicken, und die sind herrlich, um die Leuchtkraft seiner Farben immer von neuem zu erproben. Der Körper hat sich gottlob erholt. »Der Arzt sagt«, so schreibt Theo der Mutter, »er sei nun wieder in Ordnung. Du würdest Vincent nicht wiedererkennen. Er macht tüchtige Fortschritte in der Arbeit und fängt an, Erfolg zu haben. Er ist auch viel aufgeschlossener als früher und sehr beliebt.« Also ist auch die lange Einsamkeit endlich überwunden. Es gibt zudem Bekannte genug unter den Künstlern, die sich Impressionisten nennen und eine kleine Gruppe von Gleichstrebenden bilden. Manet freilich ist schon drei Jahre tot, aber sein Geist ist lebendig geblieben. Dafür steht Monet, 13 Jahre älter als Vincent, auf dem Gipfel seines Schaffens. Neben ihm arbeiten Pissarro, den Brüdern besonders nahestehend und oft zu Besuch in der Rue Lepic, Sisley, Signac, und vor allem Seurat, dessen heitere Farbigkeit auf Vincent tiefen Eindruck hinterläßt. Auch Degas, der ein großartiger Bildnismaler ist und das Leben der Ballettratten und auf den Rennplätzen meisterlich mit seinen bunten Stiften festzuhalten weiß, gehört in diesen Kreis. Ihm wesensverwandt ist der geistvolle Toulouse-Lautrec, den Vincent bei Cormon kennenlernt, damals noch ein Anfänger, da er erst 22 Jahre alt ist. Renoir und Cézanne aber weilen meist im Süden. Der besondere Zauber ihrer Werke wird Vincent erst aufgehen, wenn er selbst die provençalische Erde erlebt. Endlich wäre noch Raffaelli zu nennen, ein Stern zweiter Größe, aber damals merkwürdig überschaut. Wie köstlich aber ist es, sich künstlerisch eins zu wissen mit dieser Gemeinschaft junger Kräfte, und wie unendlich weit liegen jetzt die bis dahin verehrten Vorbilder eines Millet und Corot und der anderen Landschafter von Barbizon in der Erinnerung zurück. Drüben auf der Rive gauche gibt es den alten Farbenhändler, den sie Père Tanguy nennen und den auch Vincent malen wird. Er stellt die Bilder dieser Jungen in dem Schaufenster seines Ladens in der Rue Clauzel aus, tauscht auch gelegentlich Bilder und Gemälde gegen Ware und hält sich deshalb für eine Art Mäcen, während die geschäftstüchtige Frau solcher Handel keineswegs freut. Bei Goupil hat Vincent eines Tages auch Gauguin kennengelernt, den er als den unbedingt Größeren verehrt, vielleicht geblendet von der Romantik seines Lebens und dem Hauch von Exotik, der über seinen Bildern liegt. Bruder Theo aber sieht in den Impressionisten das kommende große Geschäft und hat seine Chefs überreden können, einen neuen Salon für diese junge Kunst auf dem Boulevard einzurichten, aber vorerst bleiben die materiellen Erfolge aus, und es braucht ungeheure Nervenkraft, um trotzdem die persönliche Überzeugung durchzusehen. Vincent, der Ungebärdige, hämmert ununterbrochen auf den Bruder ein, endlose Diskussionen setzen am Abend in der Wohnung ein und gehen oft bis in die Nacht. Der arme Theo erträgt das alles mit einer rührenden Geduld, aber auch seine Gesundheit ist keineswegs robust und seine Nerven können diese neue Belastung schwer ertragen. Wenn erst der Winter vorbei wäre! Wenn Vincent wenigstens in eine eigene Wohnung ziehen wollte! Immer nur von Geschäften reden, immer nur diese endlosen Tiraden der Künstler, – und auch des eigenen Bruders – anhören zu müssen! Nicht Frau und Kind zu haben zur Erheiterung nach den Mühen des Tages. Das kapselt die Seele ein. »Du kannst Dir nicht vorstellen, wie groß die Einsamkeit in einer großen Stadt ist«, schreibt er der Schwester. »Bei mir zu Hause ist es unerträglich, niemand will mich mehr besuchen, da es immer zu Zwistigkeiten kommt. Unordentlich ist er (Vincent) auch, so daß unser Haushalt nichts weniger als reizvoll ist. – – – – Es ist, als wohnten zwei Menschen in ihm – der eine wunderbar begabt, fein und zart, der andere selbstsüchtig und hartherzig. – – Es ist schade, daß er sein eigener Feind ist; denn nicht nur anderen, auch sich selbst macht er das Leben schwer.« Aber trotzdem läßt er vom Bruder nicht. Er wird weiter den Wetterwendischen ertragen, denn »daß er ein Künstler ist, steht fest«, und so wird er auch in der Folge so handeln wie bisher. Das starke Gefühl unbedingten Glaubens und alter Verbundenheit mit dem Bruder wird alle Hemmungen überwinden. Mit dem Frühjahr 1887 bessert sich die Stimmung, auch Theos schwankende Gesundheit holt auf. Vincent kann jetzt wieder viel draußen malen. In Asnières wohnt der junge Freund Bernard, in dessen Atelier er zuweilen malt, und hier entstehen jene Landschaften an den Ufern der Seine, die wie ein erster Aufstieg zum Licht sind. Die große Einfachheit der Dinge überwältigt ihn, und das silbrige Flimmern über dem Fluß gibt den Farben einen Glanz von innen, der völlig neu ist. Wie zart, wie licht ist jetzt die Palette geworden, wie großartig versteht es der Maler, von einer neuen sinnlichen Freude erfüllt, die Akzente zu setzen, das Nebensächliche auszulassen und die Kontraste in eine einzige Harmonie zu betten. Das haben sie von den Japanern gelernt, die in Paris die große Mode sind, die der Händler Bing auszuwerten weiß, mit dem auch Vincent in Beziehung steht. Der Winter aber wird besonders fruchtbar für die Bildnismalerei. Der Père Tanguy wird gemalt vor einem Hintergrund japanischer Bilder, mehrere Selbstbildnisse entstehen, darunter das an der Staffelei, in einer großartigen Spachteltechnik hingesetzt, die bereits über den Impressionismus der anderen weit hinausgeht. Wunderbare Stilleben wachsen nebenher, als schönstes das in Gelb, auf das Vincent mit roten Buchstaben die Widmung schreibt »à mon frère Theo«. Längst haben ihn die Kameraden als vollwertig anerkannt und gelegentlich Studien mit ihm getauscht, aber daß ihm dennoch der geschäftliche Erfolg versagt bleibt, mag mit dazu beigetragen haben, daß seine Stimmung sich von neuem verdüstert, seine Gereiztheit immer mehr zunimmt. Wie Theo später nach dem tragischen Zwischenfall in Arles seiner Braut gesteht, als man den Plan erwog, Vincent nach Paris zurückzuholen oder zur Erholung nach Holland zu schicken, hat es damals eine Menge Unannehmlichkeiten gegeben, weil es Vincent verwehrt war, Dinge zu malen, die ihn besonders gelockt hatten. »Die Modelle wollten ihm nicht posieren, das Arbeiten auf den Straßen wurde ihm verboten und bei seiner Reizbarkeit kam es infolgedessen beständig zu Szenen, die ihn derart irritierten, daß er schließlich ganz unnahbar wurde und Paris ihm im höchsten Grade verleidet war.« Er beginnt zu trinken und übermäßig zu rauchen, und auch das schafft kein Gegengewicht gegenüber den langen Jahren der Sorge und Entbehrung, die seine Gesundheit untergraben haben. »Er fühlt ein entschiedenes Bedürfnis, in milderer Luft zu leben und so wird er erst nach Arles gehen, um sich ein wenig zu orientieren, dann wahrscheinlich nach Marseille«, schreibt Theo Anfang 1888. Am letzten Tag in Paris besucht ihn noch der Freund Bernard und der erzählt, wie Vincent das Atelier herrichtet, »de telle sorte que mon frère me croie encore ici« – Arles – Marseille –: Bruder Theo hat ihm nicht nur die eigene Arbeit ans Herz gelegt, sondern ihm auch bestimmte Aufträge für sein Geschäft mit auf den Weg gegeben. Sie wollen gemeinsam für die Sache des Impressionismus arbeiten, denn diese Kunst hat die Zukunft und Vincents Werk wird dabei ein starkes Aktivum sein.

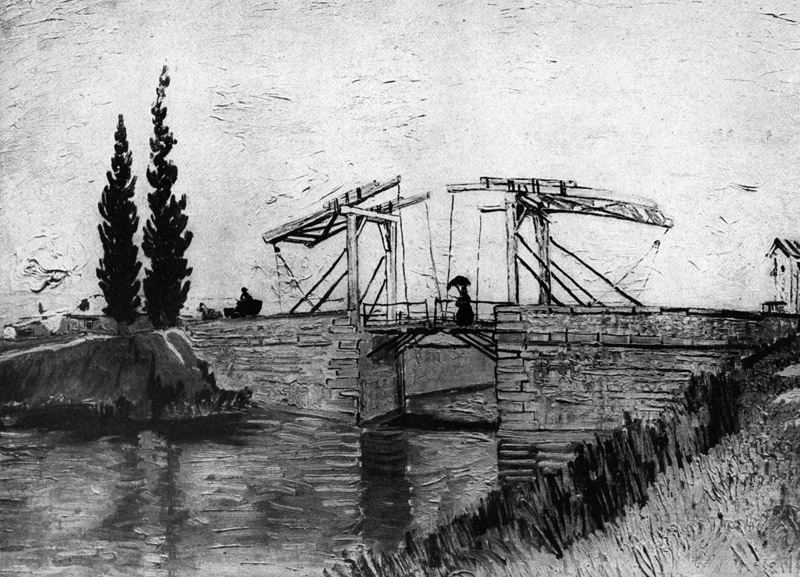

3. Der Farbenhändler Pere Tanguy. 1887. Paris, Musee Rodin

Das Jahr in Arles von Februar 1888 bis Mai 1889, leitet die letzte Epoche im Leben des Künstlers ein, die voll der dramatischen Spannungen ist. Als Vincent in der kleinen Stadt des Südens eintrifft, liegt noch tiefer Schnee über der Landschaft, die ihn seltsam an die Winterbilder erinnert, die die Japaner machen. Er nimmt zunächst Quartier in dem kleinen Restaurant Carrel, das er nach einigen Wochen mit einem Gasthof vertauscht, und schon sehr bald erreicht ihn ein Brief von Gauguin, dem es in der Bretagne nicht gut geht und der dort von allen Mitteln entblößt ist. Man muß ihm helfen, Bruder Theo soll ihm Bilder abkaufen und Gauguin selbst könnte eigentlich zu ihm nach Arles kommen. Denn das Zusammensein mit einem Gleichstrebenden gibt innerlich Auftrieb und würde auch das Leben verbilligen, wenn sie zusammen wohnen und einen gemeinsamen Haushalt führen. Diese Idee wird Vincent nicht mehr loslassen, und im Frühjahr mietet er ein Häuschen an der Place Lamartine, d. h. den rechten Flügel eines Gebäudes, der vier Zimmer enthält, von denen zwei eigentlich nur Kammern sind. »Das Haus ist gelb gestrichen und im Innern kalkweiß mit voller Sonne. Ich habe es für 15 Frcs. monatlich. Mein Wunsch wäre jetzt, ein Zimmer zu möblieren, und zwar im ersten Stock, um dort schlafen zu können. Das soll hier mein Atelier sein, mein Standquartier für die ganze Zeit meines Aufenthaltes hier im Süden. Auf diese Weise bin ich unabhängig von den Schikanen der Gasthöfe, die mich verstimmen und einen zu Grunde richten können.« So schreibt er im Mai an Theo unter Beigabe einer flüchtigen Skizze, die das Gebäude im ganzen und den von ihm gemieteten Flügel zeigt: »Dummerweise läßt sich der Möbelhändler in Arles auf kein Abzahlungsgeschäft ein. So wird man vorerst warten müssen. Aber der eine Raum im Parterre läßt sich wenigstens als Atelier benutzen. Wir kennen dies Wohnhaus des Künstlers aus einem herrlichen Bild, das er im Herbst malen wird. Und Arles selbst: Jeder Winkel dieser Stadt wird uns nun aus seinen Bildern vertraut. Die Zugbrücke über dem Kanal mit den Wäscherinnen davor, ein Motiv, das er mehrfach in den wechselnden Stimmungen des Tages behandelt hat, einmal eingetaucht in den hellen Sonnenglast des provençalischen Frühlings, dann unter grauem Regenhimmel mit dem Kerzenbündel der Zypressen an der Seite. Ferner der Weg mit den alten römischen Sarkophagen an den Seiten, der Stadtpark, der Eisenbahnviadukt und der Aufgang zur Eisenbahnbrücke. Der Blick auf die Stadt, die Obstgärten, der Weg mit dem wandelnden Liebespaar, die Wäscherinnen am Fluß und schließlich der Garten im Spital, den er bald nach seiner Ankunft malt, nicht ahnend, daß er selbst am Jahresende einer von den Kranken sein wird, die von der oberen Galerie hinunterschauen. Aber die Stadt ist nicht so, wie er sie sich gedacht hat, sie hat nicht »die südliche Heiterkeit, von der Daudet spricht, im Gegenteil, eine abgeschmackte Süßlichkeit, eine schmutzige Gleichgültigkeit, aber das tut nichts, das Land ist schön«. Ja wahrhaftig, das ist nicht zuviel gesagt. Sobald der Frühling die Bäume mit Blüten übergießt, malt er die Obstgärten, die Bäume mit ihrer Pracht, nicht einmal, immer wieder in immer neuen Variationen. Aber leider ist das Wetter mitunter so, daß er nur im Atelier arbeiten kann. Er hat eine Studie auf der Staffelei mit »Farben wie auf Glasfenstern und eine Zeichnung in festen Linien«. In solchen Augenblicken kommt ihm Flauberts Ausspruch zum Bewußtsein, »daß Talent große Geduld ist und Originalität nichts als eine Anstrengung des Willens und intensive Beobachtung«. Die Umwelt mutet ihn seltsam fremd an: »Die Menschen hier, die Zuaven, die Frauenhäuser, die entzückenden kleinen Arlesierinnen, die zur ersten Kommunion gehen, der Priester im Chorhemd, dick und bedrohlich wie ein Nashorn, die Absinthtrinker«. – Die Arbeitswut steigert sich in dem Maße, wie der provençalische Frühling von der Natur Besitz ergreift. Immer mehr blühende Bäume, die Aprikosen von zartem Rosa, Pflaumenbäume von hellem Gelb mit tausend schwarzen Zweigen, und erst die roten Pfirsichbäume! Zehn Bilder werden es mindestens sein mit diesen Motiven, und nachher kommen möglicherweise Stierkämpfe dran. Dann die Sternennächte! Solch eine sternenhelle Nacht mit Zypressen oder vielleicht mit einem reifen Getreidefeld zu malen! »Es gibt hier sehr schöne Nächte. Ich habe ein unausgesetztes Arbeitsfieber«, schreibt er. Aber manchmal und leider nur zu oft gibt es auch den Mistral, der meist vormittags von der Rhône heraufkommt und oft mehrere Tage stürmt. Vincent hat draußen viel unter dem Wind zu leiden und er muß die Staffelei an Stäben festbinden, daß sie ihm nicht weggeblasen wird. Aber der Sturm bringt auch Effekte, die er bisher nirgends gesehen hat. »In dieser Helligkeit ist sehr viel Gelb mit Blau und Lila.« Ja, dieser Süden ist so ganz anders, und der Maler, der ihn bezwingt, das muß »ein Farbiger sein, wie es ihn noch nie gab, noch nie«. Vincent hat viele neue Studien gemalt. Darunter wieder eine Brücke und den Rand einer Landstraße. Solche Motive gibt es auch in Holland, aber »der Unterschied liegt in der Farbe. Überall gibt es hier einen Ton wie Schwefel, die Sonne steigt einem zu Kopf«. Aber die Einsamkeit, das Bedürfnis nach Freundschaft – die inneren Erschütterungen durch Trauer und Enttäuschung, »das untergräbt uns viel mehr als die Ausschweifungen, uns, die glückliche Besitzer schwacher Herzen sind«. Armer Vincent, immer überkommt dich die Melancholie – immer bist du vollgefüllt vom inneren Leid, nennst deinen Zustand »vom Tod getroffen sein und von der Unsterblichkeit«. Aber dein Glaube an das, was kommen wird, ist riesengroß, könnte Berge versetzen. Denn »es gibt Dinge, die man in die Zukunft hinaus spürt und die wirklich eintreffen. Diese Sache ist größer als wir und von längerer Dauer als unser Leben – – wir spüren bitter wirklich, wie wenig wir sind und daß wir, um ein Glied in der Kette der Künstler zu sein, einen harten Preis zahlen mit unserem Blut, unserer Jugend, unserer Freiheit, deren wir niemals froh wurden. – – – In der Zukunft wird es eine Kunst geben, die muß so schön sein, so jung, ebenso wirklich wie wahr, daß, wenn wir dafür unsere Jugend weggeben, wir dann nur an Freude gewinnen können«. Aber die Arbeitswut am Tage läßt solche Reflexionen nicht aufkommen – denn die Briefe an Theo sind immer abends im Café geschrieben – und im Gegenüber der Natur ist das Hirn angespannt in Beobachtung und das Herz erfüllt vom Wunder der eigenen Schöpfung. Draußen vor Arles, alpenwärts, dehnt sich die Ebene der Crau und der Camargue, die viel weißen Kies und vereinzelte Felsblöcke hat, zwischen denen Bündel von Zypressen stehen, und dahinter erhebt sich – auf einem Fußmarsch von einer knappen Stunde zu erreichen – der Montmajour mit den Ruinen einer Abtei und alten Felsengräbern, wohin Vincent am Abend gern hinauswandert. »Ich sah da einen roten Sonnenuntergang, der schickte die Strahlen in die Stämme und das Blätterwerk der Fichten, die in dem Steingeröll wachsen. Er färbte in einem orange Feuer die Stämme und das Blätterwerk, während die anderen Fichten im Hintergrund sich preußischblau abzeichneten auf einem zarten blaugrünen Himmel, ganz himmelblau. Das war bezaubernd – das ist es, was ich machen möchte.« Auch am Mittelländischen Meer ist Vincent endlich gewesen in Saintes-Maries, und angesichts des Meeres empfindet er wieder, wie wichtig es ist, im Süden zu bleiben. »Man darf Afrika nicht fern von sich haben, um die Farbe bis zum äußersten zu treiben.« In einer Stunde hat er eine Zeichnung mit Schiffen gemacht, so »wie der Japaner rasch, sehr rasch, wie der Blitz« –, und zwei Seestücke und ein Blick von der kleinen Stadt werden außer einigen Zeichnungen noch von Saintes-Maries aus an Theo gehen, der die ganze künstlerische Ernte dieser Monate in seinem Pariser Heim verwahrt. Schon sind es 30 Bilder – darunter auch Stilleben, die Vincent an Regentagen zu Hause malt – bald werden es 50 sein, und so wird man vorbereitet sein, wenn der Tag kommt, an dem sich der Impressionismus mit einem Schlage in Paris durchsetzen wird. Ihn betreut Theo, der auch schon die Monet-Ausstellung arrangierte. Es gilt also in die Scheuern zu sammeln. In der Provence ist jetzt bereits Erntezeit. Vincent hat schwere Tage hinter sich. Die Sonne brennt heiß vom Himmel. Man sieht Vincent vor seiner Staffelei auf den violetten Erdschollen stehen, umflossen vom Licht, entzündet von der Hitze des Mittags. Ein Besessener, der nicht Ruhe gibt, bis er nicht das heiße Licht bezwungen oder selbst ein Opfer wurde, überwältigt von dem Urstrom jener magischen Kraft, die seine Nerven peitscht, sein Gehirn ausdörrt, den Pulsschlag seines Herzens auf immer höhere Touren treibt. Erst wenn der rote Ball im Westen glühend versinkt und der Tag in jähem Wechsel der Nacht weichen muß, sinkt der Arm des Malers kraftlos herab, verrinnen die letzten Perlen auf der zerfurchten Stirn, steht er müde wie ein knorriger Stamm, den Blick zum dunklen Abendhimmel emporgehoben, an dem die Sterne greifbar nahe hängen. Vincent malt diese Getreidefelder in der Ernte und danach einen Säer mit grünem und gelbem Himmel, der Boden violett und orange, und seine Erregungen sind manchmal so stark, »man fühlt nicht, daß man arbeitet. Mitunter kommen die Striche Schlag auf Schlag und sie folgen sich wie Worte in einem Gespräch ...«

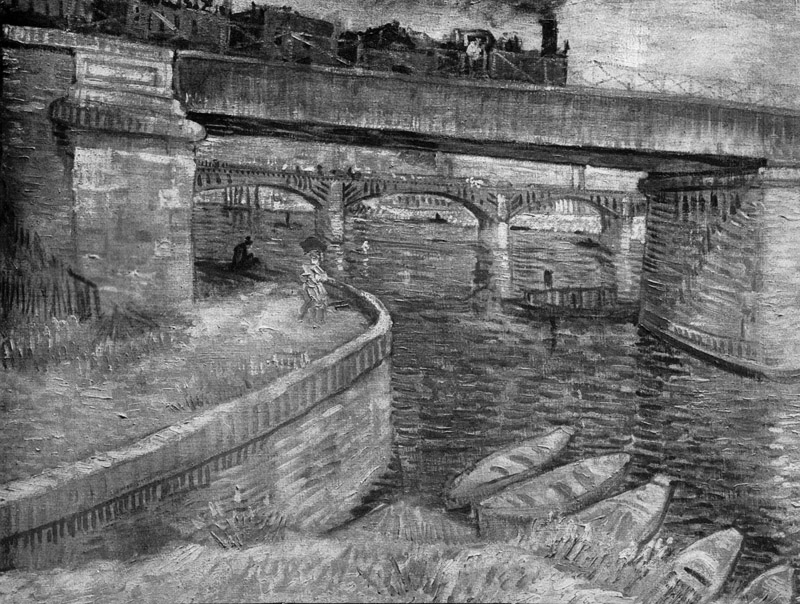

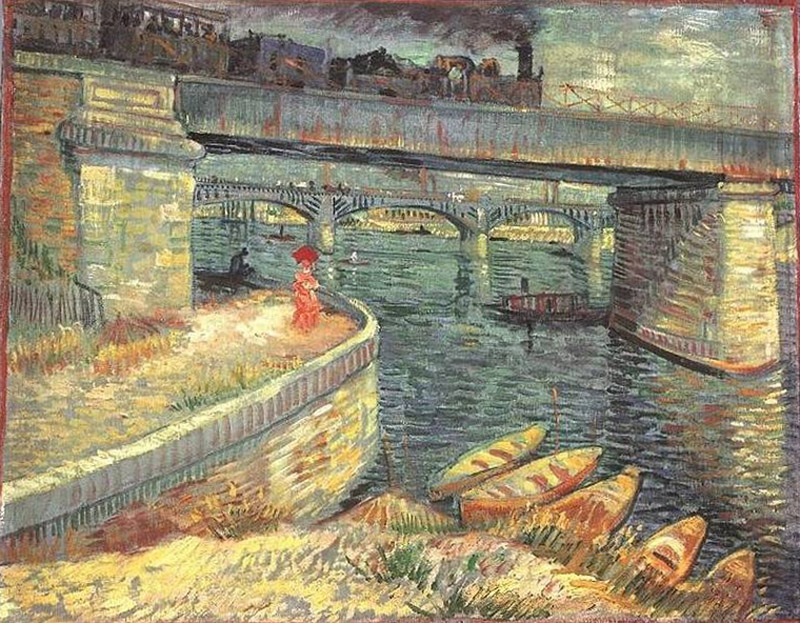

4. Pont de Chatou. 1887. Paris, L. Reinach-Goujon

Immer noch wohnt er in dem kleinen Gasthof, und es wird noch einige Zeit dauern, bis er sich Möbel für sein Schlafzimmer im gelben Haus anschaffen kann. Was Theo schickt, geht zum großen Teil für Farben und Leinwand drauf, und auch diese werden immer vom Bruder in Paris bestellt. Ach wenn er nur einmal aus dem Vollen schöpfen oder wenigstens diese ewigen Alltagssorgen loswerden könnte! Er malt zwischendurch auch Porträts, hat Freundschaft mit dem Zuavenunterleutnant Milliet geschlossen, dem er Zeichenunterricht gibt, und der ihm dafür Modell sitzt, und bald kommt auch der Briefträger Roulin an die Reihe, der den feinen Sokrateskopf hat, im übrigen aber ein stiller Säufer ist, was ihn nicht abhalten wird, sich Vincent gegenüber in den Stunden der Not als wirklicher Freund zu bewähren. Wenn es nur mehr solche Roulins gäbe! Später wird Vincent auch die Frau des Trefflichen malen, und dieses Bild ist die berühmte »Berçeuse« van Goghs geworden, und auch den Sohn malt er, jenen herrlich frischen Jungen, der für seinen Vater die Briefe an Theo schreibt, als Vincent im Hospital liegt. Auch mit einem Künstler ist Vincent vorübergehend befreundet, »der große Träume träumt, der arbeitet, wie die Nachtigall singt«, und auch den wird er malen, wie er ähnlich einen Bauern malt, den er in die volle Glut der Ernte hineinsetzt. Ja, er ist endlich glücklich, zu spüren, wie die alten Kräfte wiederkehren, und er ist »mit dem Eifer beim Malen, mit dem ein Marseiller die Bouillabaisse ißt«. Drei große Stilleben nach Sonnenblumen sind auch bereits im Entstehen, die nach und nach ein Dutzend werden sollen, und das Ganze wird eine Sinfonie in Blau und Gelb sein. Diese Sonnenblumen aber werden das Atelier in seinem Hause schmücken, in dem er mit Gauguin zusammen malen wird. Aber der läßt sich Zeit. Offenbar fehlt ihm die Entschlußkraft, so daß Vincent bereits überlegt, ob er nicht seinerseits in die Bretagne übersiedeln soll. In dieser Zeit des Zuwartens aber entstehen noch jene beiden Bilder, um die ein so seltsames Fluidum ausgebreitet liegt, daß man unbedingt Vincent selbst hierzu hören muß. So manchen Abend hat er in jenem Nachtcafé zugebracht, das er nun für seinen Wirt malen wird, um damit seine Schulden abzugelten. Drei Nächte malt er an diesem Bild, und zweimal berichtet er darüber ausführlich an seinen Bruder: »In meinem Caféhausbild versuchte ich auszudrücken, daß das Café ein Ort ist, wo man verrückt werden und Verbrechen begehen kann. Ich versuchte es durch die Gegensätze von zartem Rosa, Blutrot und dunkelroter Weinfarbe, durch ein süßes Grün à la Louis XV. und Veroneser Grün, das mit Gelbgrün und hartem Blaugrün kontrastiert. Dies alles drückt eine Atmosphäre von glühender Unterwelt aus, ein bleiches Leiden. Dies alles drückt die Finsternis aus, die über einen Schlummernden Gewalt hat. Dies alles unter einem Schein japanischer Heiterkeit, in der Gutmütigkeit eines Tartarin«. Vincent hat auch den Wirt nicht vergessen, der im weißen Gewand neben dem Billard steht, auch nicht die schlafenden Gauner am Caféhaustisch und das Liebespaar hinter dem Ofen, und die Suggestion des Schweigens, die über das Bild gebreitet ist, läßt unwillkürlich an Strindberg und Edvard Munch denken. Ähnlich das Bild mit dem Schlafzimmer, das bald nach dem Nachtcafé entsteht.

5. Feldweg bei Arles. Mai 1888. Glarus, Frau J. Schuler-Ganzoni