|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

10. Segelboote bei Saintes-Martes. Rohrfederzeichnung. Juni 1888. Berlin. Nationalgalerie

London, 20. Juli 1873

... Die englische Kunst zog mich im Anfang nicht sehr an; man muß sich daran gewöhnen. Es gibt hier jedoch tüchtige Maler, unter anderen Millais, der den Hugenotten, Ophelia etc. gemalt hat, wovon Du die Gravuren wohl kennen wirst, das ist alles sehr schön. Dann Boughton, von dem Du die »zur Kirche gehenden Puritaner« in unserer »Galerie photographique« kennst; von ihm habe ich sehr schöne Sachen gesehen. Ferner unter den alten Malern Constable, ein Landschaftsmaler, der etwa vor 80 Jahren lebte. Er ist herrlich und hat etwas von Diaz und Daubigny; und Reynolds und Gainsborough, die vor allem sehr, sehr schöne Frauenportraits gemalt haben; und dann Turner, nach dem Du viele Gravuren gesehen haben wirst. –

Es wohnen einzelne französische Maler hier, unter anderen Tissot, nach dem verschiedene Photographien in unserer »Galerie photographique« sind, Otto Weber und Heilbuth. Der letztere malt augenblicklich herrlich schöne Bilder in der Art des Jak. von Linder.

Du mußt mir gelegentlich einmal schreiben, ob es Photographien nach Wouters gibt, außer Hugo van der Goes und Maria von Burgund, und ob Du Photographien kennst nach Bildern von Lagey und de Braekeleer. Das ist nicht der alte Braekeleer, den ich meine, sondern wie ich glaube, ein Sohn von ihm, der auf der letzten Ausstellung in Brüssel 3 prächtige Bilder hatte, betitelt: »Anvers«, »l'école« und »l'Atlas«.

Es geht mir gut hier, ich gehe viel spazieren; es ist hier, wo ich wohne, eine stille, angenehme und frische Gegend; ich habe das wirklich gut getroffen.

Dennoch denke ich manchmal mit Wehmut an die herrlichen Sonntage in Scheveningen etc., habe aber deshalb nicht getrauert.

Du wirst sicher gehört haben, daß A. zu Hause und nicht wohl ist, ein schlechter Anfang ihrer Ferien; wir wollen jedoch hoffen, daß sie nun bereits wieder besser ist.

Vielen Dank für das, was Du mir über Bilder geschrieben hast. Wenn Du jemals was von Lagey siehst, von de Braekeleer, Wouters, Marie Tissot, George Saal, Jundt, Ziem und Mauve, so mußt Du mir das vor allen Dingen schreiben; das sind Maler, von denen ich sehr viel halte und von denen Du wahrscheinlich einmal was sehen wirst.

Anbei eine Kopie jenes Verses von dem bewußten Maler, »der da fraß in der Herberge, wo er einquartiert war«, dessen Du Dich wohl erinnern wirst.

Das ist echt Brabant, ich liebe diese Verse. Lies schrieb sie mir ab den letzten Abend, den ich zu Hause war.

Wie gerne möchte ich Dich einmal hier haben; welch herrliche Tage haben wir im Haag zusammen verlebt, ich denke noch so oft an den Spaziergang auf dem Ryswykschen Weg, wo wir nach dem Regen an der Mühle Milch getrunken haben. – Wenn die Bilder, die wir noch von Euch haben, zurück gehen, schicke ich Dir ein Bild dieser Mühle, von Weißenbruch, Du erinnerst Dich vielleicht wohl, »de vrolyke Weis« ist sein Spitzname: »prrrachtig zal ik maar eens zeggen«. –

Dieser Ryswyksche Weg hat für mich Erinnerungen, die vielleicht die herrlichsten sind, die ich habe. Wenn wir uns einmal wieder sprechen, kommen wir vielleicht darauf zurück. Und nun, lieber Kerl, laß es Dir gut gehen, denke von Zeit zu Zeit einmal an mich und schreibe mir bald einmal; es ist eine Auffrischung für mich, wenn ich einen Brief bekomme.

Vincent

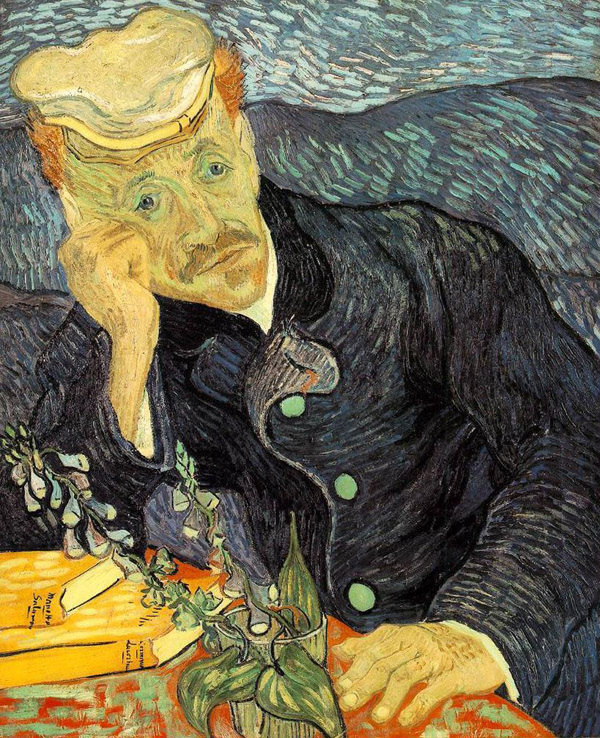

11. Der Briefträger Roulin. August 1888. Vormals Berlin, Dr. I. Freudenberg

London, Januar 1874

Lieber Theo!

Vielen Dank für Deinen Brief.

Von Herzen wünsche ich Dir ein sehr gutes neues Jahr. Ich weiß, daß es Dir im Geschäft gut geht; denn ich hörte es von Herrn Tersteeg. Aus Deinem Brief sah ich, daß Du Herz hast für die Kunst, und das ist ein gutes Ding, mein Kerl. Ich bin froh, daß Du was von Millet, Jacques, Schreyer, Lambinet, Frans Hals etc. hältst; denn wie Mauve sagt: »Das ist das Wahre«.

Ja, das Bild von Millet »l'angelus du soir«, das ist das Wahre, das ist reich, das ist Poesie. Wie gerne möchte ich mal wieder mit Dir über Kunst sprechen, so müssen wir uns nun nur oft darüber schreiben; finde schön, soviel Du nur kannst, die meisten finden nicht genug schön.

Ich setze hierher die Namen von einzelnen Malern, von denen ich besonders viel halte.

Scheffer, Delaroche, Hébert, Hamon, Leys, Tissot, Lagey, Boughton, Millais, Thys Maris, de Groux, de Braekeleer jr., Millet, Jules Breton, Teyen-Perrin, Eugène Feyen, Brion Junot, George Saal, Israels, Knaus, Vautier, Jourdan, Rochussen, Meissonier, Madrazzo, Ziem, Boudin, Gérome, Fromentin, Décamps, Bonnington, Diaz, Th. Rousseau, Troyon, Dupré, Corot, Paul Huet, Jacques, Daubigny, Bernier, Emilie Breton, Chena, César de Cocq, Mlle. Collart, Bodmer, Koekkoek, Schelfhout, Weißenbruch und last not least Maris und Mauve.

Doch könnte ich so fortfahren, wer weiß, wie lange, und dann kommen noch alle die Alten, und ich bin überzeugt, daß ich noch verschiedene der besten Neueren übergangen habe.

Bleibe nur immer dabei, viel spazieren zu gehen und viel von der Natur zu halten, das ist die wahre Manier, um die Kunst mehr und mehr zu begreifen.

Die Maler begreifen die Natur und haben sie lieb und lehren uns sehen.

Und dann gibt es noch Maler, die nichts anderes als Gutes machen, die nichts Schlechtes machen können, ebenso wie es auch einfache Menschen gibt, die nichts tun können, ohne daß es gut ist.

Mir geht es hier gut, ich habe ein herrliches Heim und es ist mir ein großer Genuß, London und die englische Lebensweise sowie die Engländer selbst zu besehen, und dann habe ich die Natur und die Kunst und die Poesie, und wenn mir das nicht genügt, was sollte mir dann genügen! Dennoch vergesse ich Holland und vor allem den Haag und Brabant nicht.

Im Geschäft haben wir sehr viel zu tun, wir sind mit der Inventur beschäftigt, die jedoch in 5 Tagen erledigt sein wird, wir kommen also besser davon als Ihr im Haag.

Ich hoffe, daß Du fröhliche Weihnachtstage gehabt hast wie ich. Nun, mein Kerl, laß es Dir gut gehen und schreibe mir bald; ich habe Dir hier geschrieben, was mir so gerade in die Feder kam, ich hoffe, daß Du daraus klug werden kannst. A Dieu, grüße alle im Geschäft und wenn sonst Jemand anders nach mir fragt, besonders auch alle bei Tante F. und H.

Vincent

London, 31. Juli 1874

Lieber Theo! Ich freue mich, daß Du Michelet gelesen hast, und daß Du ihn so gut verstehst. Solch ein Buch lehrt einen wenigstens einsehen, daß weit mehr in der Liebe steckt, als die Leute meistens dahinter suchen. Dies Buch ist für mich eine Offenbarung gewesen und zugleich ein Evangelium.

»Il n'y a pas de vieille femme!«

Das heißt nicht, daß es nicht alte Frauen gäbe, sondern, daß eine Frau nicht alt wird, solange sie liebt und wiedergeliebt wird.

Und dann solch ein Kapitel wie les aspirations de l'automne, wie reich ist das!

Daß eine Frau ein ganz anderes Wesen ist als ein Mann, und ein Wesen, das wir noch nicht kennen, wenigstens nur sehr oberflächlich, wie Du sagst, – ja, das glaube ich sicher.

Und daß ein Mann und ein Weib eins werden können, ein einziges Ganzes mit zwei Hälften, das glaube ich auch.

Anna hält sich tapfer, wir machen herrliche Spaziergänge zusammen; es ist hier so schön, wenn man nur ein gutes und einfältiges Auge hat ohne viel Balken darin. Aber wenn man das hat, dann ist es überall schön. Vater ist durchaus nicht besser, wenn Mutter auch sagt, daß es so sei.

Gestern erhielten wir einen Brief mit allerlei Plänen (ob wir nicht dieses und jenes probieren wollten), die unausführbar sind und sicher nutzlos sein würden, und zum Schluß sagte Vater doch, daß er es uns überließe etc. etc. Ziemlich seltsam und unangenehm. Theo, aber was tun!

Es ist wie es ist, und was soll ein Mensch dabei tun, wie Jung Jochen sagte.

Das Bild von Thys Maris, welches Herr Tersteeg gekauft hat, muß schön sein, ich habe bereits davon gehört und habe selbst eines ganz in derselben Art gekauft und verkauft.

Meine Lust zum Zeichnen hat hier in England wieder aufgehört, aber vielleicht bekomme ich den einen oder anderen Tag wieder einen Einfall.

Ich lese nun wieder viel.

Wahrscheinlich gehen wir zum 1. Januar 1875 in einen anderen, größeren Laden. Herr Obach ist augenblicklich in Paris, um zu beschließen, ob wir das dortige Geschäft übernehmen sollen, oder nicht.

Sage dies im Augenblick noch zu niemandem.

Laß es Dir gut gehen und schreibe bald wieder.

Anna hat ziemlich viel Vergnügen an Bildern und sieht recht gut, findet z. B. Boughton, Maris und Jacques bereits schön. Das beginnt also schon. Entre nous, ich denke, wir werden schwer was für sie finden; man sagt überall, sie sei zu jung und man verlangt auch Deutsch; aber wie es auch sei, sie hat sicher mehr Aussicht hier als in Holland.

A Dieu

Vincent

Du kannst Dir denken, daß ich es herrlich finde, mit Anna hier zu sein. Sage Herrn T., daß die Bilder in gutem Zustand angekommen sind, und daß ich ihm schleunigst schreiben werde.

12. Sonnenblumen. August 1888. München, Staatagalerie

London, 25 Bedfordstreet, Strand. 6. April 1875

Lieber Theo! Vielen Dank für Deinen Brief. Ich habe doch »Meeresstille« von Heine in Dein Büchelchen geschrieben? Vor einiger Zeit sah ich ein Bild von Thys Maris, welches mich daran erinnerte.

Eine alte holländische Stadt mit Reihen braunroter Häuser mit weißen Treppengiebeln und hohen Vortreppen, grauen Dächern und weißen oder gelben Türen, Fensterrahmen und Dachleisten; Grachten mit Schiffen und eine große, weiße Aufziehbrücke, unter welcher gerade eine Schute, mit einem Manne am Steuer, passiert. Das Häuschen des Brückenwächters, den man durch das Fenster in seinem Kontor sitzen sieht.

Etwas weiter eine steinerne Brücke über die Gracht, über welche Leute und eine Karre mit weißen Pferden gehen.

Und überall Bewegung; ein Arbeiter mit seiner Schubkarre, ein Mann, welcher gegen das Geländer lehnt und ins Wasser sieht, Frauen in Schwarz mit weißen Mützen.

Im Vordergrund ein Kai mit Pflastersteinen und einem schwarzen Geländer.

In der Ferne ragt ein Turm über den Häusern auf. Eine grauweiße Luft über allem.

Es ist ein kleines Bild, in Hochformat.

Der Gegenstand ist beinahe derselbe wie der große J. Maris, Amsterdam, den Du wahrscheinlich kennst; allein dies ist Talent und das andere Genie.

Ich habe wieder einiges für Dich abgeschrieben, was ich gelegentlich schicke.

Denke an »La Falaise« und wenn Du vielleicht noch etwas anderes weißt. Das von Victor Hugo ist schön. A Dieu, grüße Vater von mir, wenn Du ihn siehst.

Vincent

Paris, 31. Mai 1875

Lieber Theo! Vielen Dank für Deinen Brief heute morgen. Gestern habe ich die Ausstellung von Corot gesehen. Da war unter anderem ein Bild »Le jardin des oliviers«, ich bin froh, daß er das gemalt hat.

Rechts eine Gruppe Olivenbäume, dunkel gegen die dämmerig blaue Luft, im Hintergrund Hügel mit Gesträuch und ein paar großen Bäumen bewachsen, darüber ein Abendstern. Im Salon sind drei Corots, sehr schön. Von dem schönsten, kurz vor seinem Tode gemalten, »Les bucheronnes«, wird wahrscheinlich ein Holzschnitt in L'Illustration oder Monde illustré kommen.

Wie Du Dir denken kannst, habe ich in den Louvre und Luxembourg gesehen.

Die Ruysdaels im Louvre sind prachtvoll, vor allem le buisson, l'estacade und le coup de soleil.

Ich wünschte, daß Du den kleinen Rembrandt da einmal sähest, die Jünger von Emmaus und die zwei Pendants, die Philosophen.

Letzthin habe ich Jules Breton gesehen mit seiner Frau und zwei Töchtern. Seine Figur läßt mich an J. Maris denken, er hat jedoch dunkles Haar.

Ich schicke Dir gelegentlich ein Buch von ihm, »Les champs et la mer«, in dem alle seine Gedichte stehen. Er hat ein schönes Bild im Salon »Le saint Jean«, Bauernmädels, die an einem Sommerabend um das Johannisfeuer tanzen, im Hintergrund das Dorf mit der Kirche, darüber der Mond.

Donnez, donnez, oh jeunes filles,

En chantant vos chansons d'amour

Demain pour sourire aux faucilles

Vous sortirez au petit jour.

Es sind jetzt drei Bilder von ihm im Luxembourg. Une procession dans les blés, Les glaneuses und Seule.

A Dieu.

13. Provencalische Landschaft. Rohrfederzeichnung. Sommer 1888.

Paris, 6. Juli 1875

Lieber Theo! Dank für Deine Zeilen; ja mein Junge, ich dachte es wohl. Du mußt mir mal schreiben, wie es mit Deinem Englisch steht, hast Du darin noch was getan? Wenn nicht, so ist es auch kein so großes Unglück. Ich habe ein Zimmerchen auf Montmartre gemietet, an dem Du Deine Freude haben wirst; es ist zwar klein, sieht aber auf ein Gärtchen mit Epheu und wildem Wein. Ich will Dir sagen, welche Bilder ich an der Wand habe: Ruysdael – Gebüsch und Bleiche; Rembrandt – Bibellesen (Eine große, altholländische Stube, abends eine Kerze auf dem Tisch; eine junge Mutter an der Wiege ihres Kindes liest die Bibel; eine alte Frau sitzt zuhörend dabei. Es ist etwas, das einen denken macht: »Wahrlich ich sage Euch, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen«. Es ist ein alter Kupferstich, so groß wie das Gebüsch, superb.) Philip de Champaigne: Portrait d'une dame, Corot: soir, dito: dito, Bodmer: Fontainebleau, Bonnington: une route, Troyon: le matin, Jules Dupré: le soir (la traite), Maris: blanchisseuse, dito: un baptême, Millet: les heures de la journée (Holzschnitt 4 Frcs.), Van der Maaten: enterrement dans les blés, Daubigny: l'aurore (coq chantant), Charlet: L'hospitalité (Farm von Kiefern umgeben, Winter, im Schnee; ein Bauer und ein Soldat vor der Türe), Ed. Frère: couturières, dito: un tonnelier.

Nun mein Junge, halte Dich gut; Du weißt es, langmütig und sanftmütig, soweit es möglich ist. Laß uns vor allen Dingen gute Freunde bleiben.

A Dieu.

Vincent

Paris, 4. Dezember 1875

Lieber Theo! Einige Worte in Eile, weil morgen St. Nicolas. Das ist doch ein hübscher Tag in Holland; ich möchte es wohl noch mal sehen. Es ist Zeit, daß es Weihnachten wird, findest Du das nicht auch, wir werden eine Menge zu besprechen haben. Es ist schade, daß Anna nicht auch kommen kann. Ich hoffe so sehr, daß sie dann dort auch gute Tage haben möge; das Christfest in England ist sehr eigenartig und es wird Anna ihre Umgebung noch mehr lieb gewinnen lassen, wenn sie das Fest dort feiert und mithilft, es dort im Hause schön zu machen. Mein werter Engländer (Gladwell heißt er) geht auch für ein paar Tage nach Hause. Du kannst Dir denken, wie er danach verlangt, er ist noch nie vom Hause weggewesen. Schreibe mir bald wieder einmal.

Ist es bei Euch auch so kalt wie hier, Gladwell und ich haben es des Morgens und Abends gut bei unserem Öfchen.

Ich bin wieder aufs Pfeifenrauchen verfallen und es schmeckt mir manchmal wieder wie von alters her.

Grüße alle, die nach mir fragen. Herzlich drücke ich Dir in Gedanken die Hand und bin stets

Dein Dich liebender Bruder Vincent

14. Bauerngarten in Arles. Federzeichnung. August 1888.

Paris, 10. Januar 1876

Lieber Theo! Seit wir uns sahen, schrieb ich Dir noch nicht, es fiel in dieser Zeit etwas vor, was mir nicht ganz unerwartet kam.

Als ich Herrn Boussod wiedersah, fragte ich, ob der Herr es gut fände, daß ich auch dieses Jahr wieder im Hause tätig wäre, und daß er doch nicht viel Ernstliches an mir auszusehen habe. Letzteres war aber wohl der Fall, und er nahm mir förmlich die Worte aus dem Munde und meinte, ich könne am 1. April gehen, dem Schöpfer dankend für das, was ich in ihrem Hause gelernt hätte.

Ist ein Apfel reif, macht ein gelindes Windchen ihn vom Baume fallen, so ist es auch hier; ich habe wohl Dinge getan, die in gewissem Sinne sehr verkehrt waren und habe darum nur wenig zu sagen.

Und nun, mein Junge, was ich beginnen muß, ist mir vorläufig noch ziemlich dunkel, aber wir wollen Hoffnung und Mut zu behalten suchen. Sei so gut, diesen Brief Herrn Tersteeg lesen zu lassen, er darf es wohl wissen, aber es ist, glaube ich, besser, daß Du im Augenblick sonst zu keinem Menschen darüber sprichst und nur tust, als ob nichts im Gange wäre.

Schreibe bald einmal wieder und sei versichert, daß ich stets bin

Dein Dich liebender Bruder Vincent

Paris, 28. März 1876

Lieber Theo! Noch ein einziges Wörtlein, wahrscheinlich das letzte, welches ich Dir hier in Paris schreiben werde. Freitag abend gehe ich wahrscheinlich von hier fort, um Sonnabendmorgen zur selben Zeit wie Weihnachten zu Hause zu sein.

Gestern sah ich etwa 6 Bilder von Michel, wie wünschte ich, daß Du dabei gewesen wärest; Hohlwege durch Sandboden, die zu einer Mühle hinliefen; oder ein Mann, der über die Heide nach Hause geht, mit einer grauen Luft darüber. So einfach und schön; mich dünkt, die Emmaus-Jünger sahen die Natur wie Michel, ich denke immer an sie, wenn ich eines seiner Bilder sehe.

Zugleich sah ich ein Bild von Jules Dupré, und zwar ein sehr großes.

So weit man sehen konnte, schwarzer, morastiger Boden. Auf dem zweiten Plan ein Fluß und auf dem Vordergrund ein Tümpel, daneben drei Pferde. In beiden spiegelt sich die Bank weißer und grauer Wolken, hinter denen die Sonne untergegangen ist; am Horizont etwas Graurot und Purpur, der obere Himmel zart blau.

Es war bei Durand-Ruel, wo ich diese Bilder sah; es sind dort wohl 25 Radierungen nach Millet und ebensoviele nach Michel und nach Dupré und nach Corot und allen anderen Künstlern zu bekommen für 1 fr. das Stück. Das ist verführerisch; einigen nach Millet konnte ich nicht widerstehen, ich kaufte die drei letzten, die von »l'angelus du soir« zu kriegen waren, und mein Bruder erhält natürlich bei Gelegenheit eine davon.

Schreibe mir bald einmal. Grüße bei Roos, sowie Herrn und Frau Tersteeg und alle, die nach mir fragen sollten, und in Gedanken ein Händedruck von

Deinem Dich stets liebenden Bruder Vincent

Ramsgate, 17. April 1876

Bester Vater und Mutter! Die Telegramme habt Ihr sicher schon empfangen, aber Ihr werdet wohl noch mehr Einzelheiten wissen wollen. In der Bahn schrieb ich noch das eine und andere und schicke Euch das; dann könnt Ihr sehen, wie es mir auf der Reise ging!

Freitag.

Wir wollen heute beieinander bleiben. – Was wird besser sein, die Freude des Wiedersehens, oder die Wehmut des Abschieds?

Oft schon nahmen wir Abschied von einander, wohl aber war diesmal mehr Schmerz darin als früher, von beiden Seiten, mehr Mut auch, durch das festere Vertrauen auf Glück und das Bedürfnis danach. Und war es nicht, als ob die Natur mit uns Weh empfände. Es war so grau und mehr oder weniger unfreundlich.

Nun schaue ich über die ausgedehnten Weiden hin und alles ist so stille und die Sonne geht unter hinter grauen Wolken und gießt eine goldene Flut über das Land.

Diese ersten Stunden nach dem Abschied, die Ihr in der Kirche zubringt und ich an der Station und im Zuge, wie verlangen wir da nach einander und wie denken wir an die anderen, an Theo und Anna, an die anderen Schwestern und an das Brüderchen.

Da gerade kommen wir an Zevenbergen vorbei und ich dachte an den Tag, als Ihr mich dorthin brachtet in Pension, und ich vor der Tür bei Herrn Provily stand und Eurem Wagen nachschaute auf dem nassen Weg. Und dann jener Abend, als Vater mich zum ersten Male besuchen kam. Und das erste Nachhausekommen zu Weihnachten.

Sonnabend und Sonntag.

Wie viel habe ich auf dem Boot an Anna gedacht. Alles dort erinnerte mich an unsere gemeinsame Reise.

Das Wetter war klar und besonders auf der Maas war es schön, und auch der Blick auf die Dünen, die weiß in der Sonne glänzten, von der See aus gesehen. Das letzte, was man von Holland sah, war ein graues Türmchen.

Bis Sonnenuntergang blieb ich auf Deck, aber dann wurde es kalt und unfreundlich.

Am nächsten Morgen in der Bahn von Harwich nach London war es schön, in der Morgendämmerung die schwarzen Äcker und grünen Wiesen mit Schafen und Lämmern und hier und da einer Dornenhecke und einzelnen großen Eichen, mit grau bemoosten Stämmen und dunklen Ästen zu sehen.

In der dämmernden blauen Luft blinkten noch einzelne Sterne und eine Bank grauer Wolken lag am Horizont. Schon bevor die Sonne aufging, hörte ich eine Lerche.

Als wir an die letzte Station vor London kamen, ging die Sonne auf. Die Bank grauer Wolken war verschwunden und da war die Sonne so einfach und groß wie nur möglich, eine echte Ostersonne.

Das Gras glitzerte von Tau und Nachtfrost. Dennoch hatte ich das graue Wetter, als wir Abschied nahmen, lieber.

Sonnabend Mittag blieb ich auf Deck, bis die Sonne untergegangen war. Soweit man sehen konnte, war das Wasser tief dunkelblau mit ziemlich hohen Wellen mit weißen Kämmen. Die Küste war bereits außer Sicht, die Luft war hellblau, starr und ohne ein Wölkchen.

Und die Sonne ging unter und warf einen Streifen blendenden Lichtes über das Wasser.

Wohl war es ein großartiger und majestätischer Anblick, aber dennoch, einfachere, stillere Dinge treffen uns viel tiefer.

Von London ging zwei Stunden später ein Zug nach Ramsgate. Das ist noch ungefähr 4 1/2 Stunden Eisenbahnfahrt. Es ist ein schöner Weg; unter anderem kamen wir durch eine Gegend, die hügelig ist. Unten sind die Hügel mit magerem Gras und oben mit Eichengebüsch bewachsen. Es hat viel von unseren Dünen. Inmitten der Hügel lag ein Dorf, die graue Kirche mit Efeu bewachsen, ebenso die meisten Häuser. Die Obstgärten standen in Blüte und die Luft war hellblau mit grauen und weißen Wolken. Wir kamen auch an Canterbury vorbei, einer Stadt, wo noch viel mittelalterliche Gebäude stehen. Vor allem ist eine prachtvolle Kirche dort, umgeben von alten Ulmen.

Schon oft hatte ich auf Bildern etwas von dieser Stadt gesehen.

Ihr könnt Euch wohl denken, daß ich schon lange vorher dasaß und aus dem Fenster ausguckte nach Ramsgate. Gegen ein Uhr kam ich zu Mr. Stokes. Dieser war von Haus abwesend, aber er kommt heute abend zurück. Während seiner Abwesenheit wurde er vertreten durch seinen Sohn (23 Jahre alt, denke ich), Schulmeister in London.

Mrs. Stokes sah ich mittags zu Tisch.

Es sind 24 Jungen dort von zehn bis vierzehn Jahren. Die Schule ist also nicht groß, das Fenster sieht auf die See hinaus.

Es war ein lustiger Anblick, diese 24 Jungen essen zu sehen. Nach dem Essen gingen wir spazieren, an die See; es ist sehr schön dort. Die Häuser an der See sind meist in einfachem gotischen Stil gebaut, aus gelben Steinen, und haben Gärten voll Zedern und anderer dunkler, immergrüner Sträucher.

Der Hafen ist voller Schiffe und eingefaßt mit steinernen Deichen, auf denen man spazieren gehen kann. Und weiterhin sieht man die See in ihrem natürlichen Zustand, und das ist schön.

Gestern war alles grau.

Abends gingen wir mit den Jungen zur Kirche. Auf der Mauer der Kirche stand geschrieben: »Siehe, ich bin bei Euch bis an der Welt Ende.«

Um acht gehen die Jungen zu Bett und um sechs Uhr stehen sie auf. Es ist noch ein Lehrer da von siebzehn Jahren. Dieser, vier Jungen und ich schlafen in einem anderen Hause ganz nahebei, wo ich ein kleines Zimmerchen habe, – da wäre übrigens Platz für einige Drucke an den Wänden.

Und nun genug für heute. Was haben wir gute Tage gehabt. Dank, Dank für alles! Viele Grüße für alle und in Gedanken ein Händedruck von

Eurem Euch liebenden Vincent

Ramsgate, 31. Mai 1876

Lieber Theo! Bravo, daß Du am 21. Mai in Etten gewesen bist, glücklich waren also vier von den sechs zu Hause. Vater schrieb mir ausführlich, wie alles an jenem Tage gewesen war. Ich danke auch für Deinen letzten Brief.

Habe ich Dir schon geschrieben von dem Sturm, den ich kürzlich sah? Die See war gelblich, überall hoch auf dem Strand. Am Horizont ein Streifen Licht und darüber die unsagbar großen dunkelgrauen Wolken, aus denen man den Regen in schrägen Streifen niederfallen sah. Der Wind fegte den Staub des weißen Pfades in die See und bewegte die blühenden Rotdornbüsche und den Goldlack, die auf den Felsen wachsen. Rechts Felder jungen grünen Korns, in der Ferne die Stadt, die mit ihren Türmen, Mühlen, Schieferdächern und gotischen Häusern und unten dem Hafen zwischen zwei in die See hinausragenden Dämmen aussah wie die Städte, welche Albrecht Dürer wohl radierte. – Auch habe ich letzten Sonntag nachts die See gesehen, alles war dunkelgrau, nur am Horizont begann der Tag schon anzubrechen. Es war noch sehr früh, dennoch sang die Lerche bereits. Und die Nachtigallen in den Gärten an der See. In der Ferne das Licht des Leuchtturmes, das Wachtschiff etc. Diese selbe Nacht sah ich aus meinen Fenstern nach den Dächern der Häuser, die man von dort aus sieht, und nach den Gipfeln der dunkel gegen den Nachthimmel stehenden Ulmen. Über diesen Dächern ein einzelner Stern, aber ein großer, schöner, freundlicher.

Und ich dachte an uns alle und ich dachte an meine bereits verflogenen Jahre und an uns zu Hause, und die Worte und das Gefühl kamen in mir auf: »Behüte mich, zu sein ein Sohn, der Schande macht. Gib mir Deinen Segen, nicht weil ich ihn verdiene, aber um meiner Mutter willen. Du bist die Liebe, bedecke alle Dinge.« –

Einliegend eine kleine Zeichnung von dem Blick aus dem Fenster der Schule, durch welches die Jungen ihren Eltern nachsehen können, wenn diese sie besucht haben und wieder zur Station zurückgehen. Mancher wird den Blick aus jenem Fenster nie vergessen. Du hättest es diese Woche, als wir regnerische Tage hatten, einmal sehen sollen, besonders in der Dämmerung, wenn die Laternen angezündet werden und das Licht davon sich in der nassen Straße spiegelt. In jenen Tagen war Mr. Stokes manchmal nicht bei Laune und wenn die Jungen nach seiner Meinung zu viel Lärm machten, so passierte es wohl, daß sie abends ihr Brot und Tee nicht bekamen.

Dann hättest Du sie sehen sollen aus jenem Fenster gucken; es war etwas Melancholisches darin. Sie haben so wenig anderes als ihr Essen und Trinken, worauf sie hoffen, und um von dem einen Tag zum andern zu kommen. Ach ich möchte, daß Du sie einmal über das dunkle Treppchen und den kleinen Gang hindurch zu Tisch gehen sähest. – Danach scheint jedoch die Sonne wieder freundlich. –

Vincent

Isleworth, 5. Juli 1876

Lieber Theo! Es könnten wohl einmal Tage kommen, an denen ich mit einer gewissen Wehmut zurückdenken werde an die »Fleischtöpfe Ägyptens« und an frühere Anstellungen, – z. B. an das Mehr-Geld-Verdienen und in mancher Hinsicht mehr In-Ansehen-Stehen in der Welt – das sehe ich voraus. – Wohl ist Überfluß an »Brot« in den Häusern, wohin ich fortan auf dem Wege, den ich begann, kommen werde, aber kein Überfluß an Geld.

Und doch sehe ich so deutlich Licht in der Ferne, und wenn das Licht dann und wann verschwindet, dann ist das meist meine eigene Schuld.

Es ist sehr die Frage, ob ich es weit bringen werde in diesem Beruf, ob die sechs Jahre, zugebracht im Hause von Messrs. Goupil & Co., in denen ich mich für diese Stellung hätte vorbereiten müssen, mir nicht zeitlebens sozusagen schwer im Magen liegen werden.

Ich glaube jedoch, daß ich in keinem Fall mehr zurückkehren kann, selbst wenn ein Teil meines Ichs (später, jetzt ist das noch nicht der Fall) das wünschen sollte.

Es ist mir in diesen Tagen, als ob es keinen anderen Beruf mehr auf der Welt gäbe als den eines Schulmeisters oder Predigers, mit allem, was dazwischen liegt, als Missionar, London-missionary etc. London-missionary ist wohl ein eigenartiger Beruf, glaube ich, man muß umhergehen unter den Arbeitern und Armen, um die Bibel zu verbreiten, und wenn man einige Erfahrung hat, mit ihnen reden; Fremde, die Arbeit suchen, oder andere Personen, die sich in irgendeiner Verlegenheit befinden, aufspüren und ihnen zu helfen suchen.

Vergangene Woche bin ich ein paarmal in London gewesen, um zu untersuchen, ob die Möglichkeit besteht, das zu werden. Dadurch, daß ich verschiedene Sprachen spreche und besonders in Paris und London noch ziemlich viel mit Menschen ärmerer Klasse und Fremden verkehrt habe, und selbst auch ein Fremder bin, würde ich mich wohl dazu eignen und mehr und mehr dazu geeignet werden können.

Man muß dazu aber mindestens 24 Jahre alt sein und in jedem Fall habe ich also noch ein Jahr vor mir. Mr. Stokes sagt bestimmt, daß er mir kein Gehalt geben kann, da er genügend andere bekommen kann gegen Kost und Logis, und das ist auch so. – Aber wird das durchzuführen sein? Ich fürchte nicht, es wird sich bald genug entscheiden.

Aber, mein Junge, wie dem auch sei, dies meine ich Dir noch einmal sagen zu können, daß die paar Monate mich so an diese Lebenssphäre, halb Schulmeister und halb Prediger, gebunden haben, sowohl durch die damit verknüpften Freuden als auch durch die Dornen, welche mich gestochen haben, daß ich nicht mehr zurück kann.

Also vorwärts! Daß sich sehr eigenartige Schwierigkeiten schon jetzt zeigen und man andere in der Ferne sieht, und daß man hier in einem anderen Element ist als im Geschäft von Messrs. Goupil & Co., das versichere ich Dir.

Bekomme ich die kleine Gravüre, Christus als Tröster und Spender, die Du mir versprochen hast?

Schreibe bald einmal, wenn Du einen Augenblick finden kannst, doch schicke Deinen Brief an Vater und Mutter, da meine Adresse sich möglicherweise bald ändert und sie zu Hause sie wissen werden.

Vorige Woche bin ich in Hampton Court gewesen, um die prachtvollen Gärten und langen Alleen von Kastanien und Linden zu sehen, in denen Scharen von Krähen, Saatkrähen oder Nebelkrähen, ihre Nester haben, sowie um das Schloß und die Bilder zu sehen. –

Da sind unter anderem viele Porträts von Holbein, die sehr schön sind, und zwei schöne Rembrandts (Portrait einer Frau und das eines Rabbi), sowie schöne italienische Portraits von Bellini, Titian, ein Bild von Leonardo da Vinci, Kartons von Mantegna, ein schönes Bild von S. Ruysdael, Früchte von Cuyp etc. etc.

Ich hätte gewünscht, Du wärest dabei gewesen, es war erfreulich, mal wieder Bilder zu sehen.

Und unwillkürlich dachte ich an die Menschen, die auch da in Hampton Court gelebt haben. An Karl I. und seine Frau (sie war es, welche sagte: »Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir fait reine, mais reine malheureuse«, und an deren Grab Bossuet aus der Überfülle seines Herzens sprach. (Hast Du Bossuet's Oraisons funèbres? Darin findest Du die Leichenrede, es gibt eine sehr billige Ausgabe, ich meine zu 50 Centimes) und auch an Lord und Lady Russell, die sicher oft dort gewesen sein werden (Guizot beschreibt ihr Leben in »L'amour dans le mariage«, lies das einmal, wenn Du es kriegen kannst).

Hierbei ein Federchen von einer der Nebelkrähen dort.

Schreibe bald einmal, wenn Du kannst, ich verlange danach und glaube mir, nach einem Händedruck in Gedanken, daß ich stets bin

Dein Dich liebender Bruder Vincent

Trotzdem ich das Gefühl habe, daß ich zu kurz komme und daß in vieler Hinsicht das für diese Stellung Geforderte mir mangelt, habe ich zu gleicher Zeit doch auch so ein Gefühl von Dankbarkeit, von Hoffnung und wie von Erlösung und Freiheit aus allerlei Fesseln, und der Gedanke an Gott bleibt in mir trotz allen Gebrechen, die ich an mir beobachtete, doch stärker und bleibt mir gegenwärtig.

Isleworth, 3. Oktober 1876

Nachschrift

... Mr. Jones hat mir versprochen, daß ich nicht mehr so viel zu unterrichten brauche, sondern daß ich in Zukunft in seiner Gemeinde arbeiten darf, die Menschen besuchen, mit ihnen reden usw. Gebe Gott, daß Segen darauf ruhe.

Jetzt will ich Dir noch von meinem Spaziergang nach London erzählen, mittags um 12 Uhr ging ich hier fort und zwischen 5 und 6 Uhr war ich an meinem Bestimmungsort.

Als ich in den Stadtteil kam, wo die meisten Bilderläden sind, in der Gegend des Strands, traf ich viele Bekannte; es war gerade Tischzeit, also waren viele unterwegs, die aus den Geschäften oder zurück gingen. Zuerst traf ich einen jungen Pfarrer, der hier einmal predigte und mit dem ich dann bekannt wurde, danach einen Angestellten von Mr. Wallis und dann einen der Herren Wallis selber, und dann begegneten mir Mr. Reid und Mr. Richardson, das sind doch schon alte Freunde. Im vorigen Jahr um diese Zeit war Mr. Richardson in Paris, und wir spazierten zusammen zum Père Lachaise. Danach gingen wir zu den Wisselingh, wo ich die Skizzen für zwei Kirchenfenster sah.

In der Mitte des neuen Fensters das Portrait einer alten Dame, o solch ein edles Gesicht, mit den Worten: »Dein Wille geschehe« darüber, in dem anderen Fenster das Portrait ihrer Tochter mit den Worten: »Der Glaube ist eine Zuversicht in die Dinge, die man hofft, und ein Beweis dessen, was man nicht sieht.« Dort in dem Geschäft der Messrs. Goupil & Co. sah ich schöne Bilder und Zeichnungen, es ist solch ein großer Genuß, durch die Kunst immer wieder an Holland erinnert zu werden. In der City ging ich noch zu Mr. Gladwell und zur St.–Pauls–Kirche. Und von der City zum anderen Ende von London, dort besuchte ich einen Jungen, der seinerzeit wegen Krankheit aus Mr. Stokes Schule fortgegangen war; ich fand ihn wieder viel besser, auf der Straße. Dann dorthin, wo ich das Geld für Mr. Jones einkassieren mußte. Die Vorstädte von London haben eine eigenartige Schönheit, zwischen den kleinen Häuschen und Gärten sind offene, mit Gras bewachsene Plätze, meistens mit einer Kirche oder Schule oder einem Armenhaus zwischen den Bäumen und Sträuchern in der Mitte, und es kann dort so schön sein, wenn die Sonne rot untergeht in dem durchsichtigen Abendnebel. Gestern abend war es so, und ich hätte gewünscht, daß Du die Londoner Straßen einmal gesehen hättest, als es zu dämmern begann und die Laternen angezündet wurden und alles nach Hause ging, man konnte an allem merken, daß Sonnabend–Abend war, und in all dem Gewühl war Friede, man fühlte so recht das Bedürfnis nach Ruhe und die Freude über den bevorstehenden Sonntag. O diese Sonntage, und was dort alles getan und gearbeitet wird an diesen Sonntagen, es ist eine solche Erholung für die armen Stadtteile und unruhigen Straßen.

In der City war es dunkel, aber es war ein schöner Spaziergang, an der langen Reihe von Kirchen vorbei, die hier stehen. Nahe beim Strand fand ich einen Omnibus, der mich ein ganzes Stück weiterbrachte, es war schon ziemlich spät. Ich kam an der kleinen Kirche von Mr. Jones vorbei und sah in der Ferne noch eine andere, in welcher so spät noch Licht brannte, ich ging darauf zu und fand, daß es eine sehr schöne kleine katholische Kirche war, wo ein paar Frauen beteten. Dann kam ich in den dunklen Park, von dem ich Dir schon schrieb, und von dort aus sah ich in der Ferne die Lichter von Isleworth und die Kirche mit dem Epheu und den Kirchhof mit den Trauerweiden an der Seite der Themse. Morgen hoffe ich zum zweiten Male etwas Geld in meinem neuen Wirkungskreise zu bekommen, um davon ein Paar neue Stiefel und einen neuen Hut zu kaufen. Und dann, so Gott will, können wir »uns wieder auf den Weg machen.«

In den Straßen von London verkauft man überall wohlriechende Veilchen, die blühen hier zweimal im Jahre. Ich kaufte welche für Mrs. Jones, um mich für die Pfeife, die ich hier und da rauche, besonders abends spät auf dem Spielplan, erkenntlich zu zeigen. Aber der Tabak ist hier ziemlich trübselig ...

A Dieu,

Dein Dich sehr liebender Bruder Vincent

Isleworth, 25. November 1876

Lieber Theo! ...

Vorigen Sonntag war ich abends in einem Dorf an der Themse, Petersham, morgens war ich in der Sonntagsschule in Turnham green, und ging von da nach Sonnenuntergang nach Richmond und von da nach Petersham. Es wurde sehr schnell dunkel, und ich wußte den Weg nicht gut, es war ein entsetzlich morastiger Weg über eine Art Damm oder Anhöhe, an den Abhängen mit knorrigen Rüstern und Sträuchern bewachsen. Endlich sah ich unten am Abhang ein Licht in einem Häuschen und kletterte und baggerte darauf zu, und da wies man mir dann den Weg. Aber, Junge, da war ein schönes hölzernes Kirchlein mit freundlichem Licht am Ende dieses dunklen Weges. Ich las Apostelgeschichte 4. V. 14-16 und Ap.–G. 11, V. 5-17, Petrus im Gefängnis, und dann erzählte ich noch einmal die Geschichte von Johannes und Theogenes. In der Kirche war ein Harmonium, welches von einem der jungen Mädchen aus einem Pensionat, das anwesend war, gespielt wurde.

Morgens war es so schön auf dem Wege nach Turnham green; die Kastanien und die helle blaue Luft und die Morgensonne spiegelten sich im Wasser der Themse, das Gras war leuchtend grün und überall in der Runde läuteten die Kirchenglocken. Tags zuvor hatte ich einen weiten Marsch nach London gehabt, um vier Uhr morgens ging ich hier fort und war um halb sieben im Hydepark, da lag der Nebel auf dem Rasen und die Blätter fielen von den Bäumen.

In der Ferne sah man die Lichter der Laternen schimmern, die noch nicht ausgelöscht waren, und die Türme von Westminster Abbey und das House of Parliament, und die Sonne ging rot auf im Morgennebel. Von da ging's nach White Chapel, jenem armen Teile Londons, dann nach Clapham, um Mrs. Loyer noch einmal zu besuchen, die am vorhergehenden Tage ihren Geburtstag gehabt hatte.

Auch war ich noch eben bei Mr. Obach, um seine Frau und Kinder wieder einmal zu sehen. Dann von da nach Lewisham, wo ich um halb vier Uhr bei der Familie Gladwell anlangte. Es war gerade drei Monate her, seit ich an jenem Sonnabend, an dem ihr Töchterchen begraben wurde, dort gewesen war.

Ich war etwa drei Stunden bei ihnen und mannigfach waren die Gedanken, die in uns aufkamen, zu viel, um zu erzählen. Von dort schrieb ich noch an Harry nach Paris. Ich hoffe, daß Du ihm noch einmal begegnest; es kann leicht geschehen, daß Du auch noch mal nach Paris kommst. Abends halb elf war ich wieder hier, ich legte einen Teil des Weges mit der underground railway zurück. Glücklicherweise hatte ich etwas Geld erhalten für Mr. Jones.

In Petersham sagte ich der Gemeinde, daß sie schlechtes Englisch hören würden, aber daß ich beim Sprechen an den Mann im Gleichnis dächte, der da sagte: »Habe Geduld mit mir und ich werde Dir alles bezahlen.« Gott helfe mir.

A Dieu. Stets Dein Dich liebender Bruder Vincent

Amsterdam, 30. Mai 1877

Lieber Theo! Vielen Dank für Deinen heutigen Brief, ich habe noch einiges zu tun und schreibe daher in Eile. Ich habe Onkel Jan Deinen Brief gegeben, empfange seine herzlichsten Grüße und er dankt Dir für Dein Schreiben.

Es war da ein Wort in Deinem Brief, das mich sehr frappierte: »Ich möchte von allem fort, und ich bin die Ursache von allem und bereite anderen nur Verdruß, ich allein habe dieses Elend über mich selbst und andere gebracht«.

Das war ein Ausspruch, der mich frappierte, weil dasselbe Gefühl, ganz dasselbe, nicht mehr und nicht weniger auch in meinem Gewissen spricht. Wenn ich an die Vergangenheit denke, wenn ich an die Zukunft denke, an beinahe unüberwindliche Schwierigkeiten, an viele und mühsame Arbeit, zu der ich keine Lust habe, daß ich z. B. das böse Ich gerne umgehen möchte, wenn ich denke an die Augen so vieler, die auf mich gerichtet sind, – die wissen werden, woran es liegt, wenn ich nicht bestehe –, die mir keine alltäglichen Vorwürfe machen werden, aber die, weil erprobt und geübt in dem, was gut und edel und sozusagen Feingold ist, durch den Ausdruck ihres Gesichtes sagen werden: »Wir haben Dir geholfen, und sind Dir ein Licht gewesen, wir haben an Dir getan, was wir konnten. Hast Du aufrichtig gewollt, was ist nun unser Lohn und die Frucht unserer Arbeit?« Siehe, wenn ich an das alles denke und an noch so vieles mehr von allerlei Art – zu viel, um es aufzuzählen –, an all die Mühseligkeiten und Sorgen, die nicht weniger werden bei fortschreitendem Leben, an Leiden, an Enttäuschungen, an die Gefahr des Mißlingens, an Schande obendrein, siehe, dann ist auch mir das Verlangen nicht fremd: »Ich möchte wohl von allem fort wollen!«

Und doch – ich fahre fort – aber mit Vorsicht und in der Hoffnung, daß es mir gelingen möge, all diese Dinge zu bekämpfen, so daß ich eine Antwort haben werde auf die Vorwürfe, die drohen, im Vertrauen, daß trotz aller Dinge, die gegen mich scheinen, ich das Ziel, das ich begehre, erreichen werde und, so Gott will, Gnade finden in den Augen derer, die ich lieb habe und in den Augen derer, die nach mir kommen werden.

Es steht geschrieben: Richte auf die schlaffen Hände und die trägen Knie, und als die Jünger die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen hatten, da wurde ihnen gesagt: »Fahret hinaus auf die Höhe und werfet das Netz noch einmal aus!« Mein Kopf ist manchmal dumpf und oft glüht er und mein Gedanke ist wirr – wie ich diese schwierigen und ausführlichen Studien hinein kriegen muß, ich weiß es nicht –; nun sich nach den so bewegten Jahren noch an einfaches, geregeltes Arbeiten zu gewöhnen und auszuharren, ist nicht immer leicht. Und doch fahre ich fort; wenn wir müde sind, ist es nicht darum, weil wir schon eine Strecke gegangen sind, und wenn es wahr ist, daß der Mensch einen Streit zu führen hat auf Erden, ist dann nicht das Gefühl der Ermüdung und das Glühen des Kopfes das Zeichen, daß wir gestritten haben? Wenn man an einem mühsamen Werke arbeitet und für eine gute Sache strebt, dann kämpft man einen guten Streit, dessen Lohn es sicher schon ist, daß man vor vielem Leid bewahrt worden ist. Und Gott sieht die Anstrengung und den Kummer und kann helfen trotz allem.

Der Glaube an Gott steht bei mir fest, er ist keine Einbildung, kein eitler Wahn, sondern er ist, er ist wahrhaftig: es ist ein Gott, der lebt und Er ist mit unseren Eltern und sein Auge ist auch über uns und ich bin sicher, daß er seine Absicht auch mit uns hat und wir gleichsam uns selbst nicht ganz angehören – und dieser Gott ist kein anderer als Christus, von dem wir in unserer Bibel lesen und dessen Wort und Leben auch tief in Deinem Herzen ist. Hätte ich nur früher mit all meiner Kraft darauf hingewirkt, ja, das würde besser für mich gewesen sein, doch auch nun wird Er eine starke Hilfe sein und es steht in seiner Macht, uns das Leben erträglich zu machen, uns vor dem Bösen zu bewahren, alle Dinge mitwirken zu lassen zum Guten und unserem Ende Frieden zu schenken.

Böses ist in der Welt und in uns selbst, schreckliche Dinge, und man braucht nicht weit im Leben zu sein, um vieles zu scheuen und das Bedürfnis einer festen Hoffnung auf ein Leben nach diesem Leben zu empfinden, um zu wissen, daß man ohne den Glauben an einen Gott nicht leben kann, es nicht aushalten kann. – Aber mit diesem Glauben kann man lange ausharren ...

Dein Dich innig liebender Bruder Vincent

Amsterdam, 18. September 1877

Lieber Theo! ...

Wieviel Empfinden muß doch jemand wie Vater, der selbst so manches Mal des Nachts mit einer Laterne versehen, weite Wege macht, z. B. zu einem Kranken oder Sterbenden, um mit ihm über Ihn, dessen Wort auch in der Nacht des Leidens und der Todesangst noch ein Licht ist, zu sprechen, für Radierungen von Rembrandt haben, wie z. B. die Flucht nach Ägypten bei Nacht, oder die Beerdigung Jesu. Die Sammlung im Trippenhuis ist prachtvoll, ich sah diesmal vieles, das ich früher nie gefunden hatte, man erzählte mir dort auch von Zeichnungen Rembrandts bei Fodor. Wenn Du es für gut hältst, dann sprich einmal mit Herrn Tersteeg darüber und schreibe vorher ein Wort, wann Du kommst, dann arbeite ich im voraus, um frei zu sein und zu Deiner Verfügung stehen zu können, wenn Du kommst. Ich kann nichts Derartiges, z. B. auch keine Bilder sehen, ohne an Dich und an alle zu Hause zu denken!

Ich sitze im übrigen bis über die Ohren in der Arbeit; denn es wird mir klar, was ich eigentlich wissen muß und was diejenigen wissen, denen ich gerne nachfolgen möchte, und wovon sie beseelt werden. »Forsche in der Schrift«, heißt es nicht umsonst, dieses Wort ist ein guter Wegweiser, und ich möchte wohl ein solcher Schriftkundiger werden, der aus seinem Schatze alte und neue Dinge hervorbringen kann. Vater schrieb, daß Du in Antwerpen gewesen bist, ich bin begierig zu hören, was Du da gesehen hast; vor langer Zeit sah ich dort die alten Bilder im Museum, besonders eines schönen Portraits von Rembrandt erinnere ich mich noch, es wäre herrlich, wenn man alles deutlich in der Erinnerung behalten könnte; aber es geht damit ebenso wie mit der Aussicht auf einen langen Weg, in der Ferne scheinen die Dinge kleiner und wie in einem Nebel.

An einem Abend brannte es hier auf dem Wasser, es war ein Kahn mit Arak oder etwas dergleichen. Ich war mit Onkel auf der Wattenaer, es bestand verhältnismäßig wenig Gefahr, da es gelungen war, die brennende Schute zwischen den anderen Schiffen herauszuholen, und da man sie an einen Pfahl festgelegt hatte. Als die Flamme höher wurde, sah man die Buitenkant, die schwarze Reihe von Menschen, die da als Zuschauer standen, und die kleinen Boote, die um die Glut hin und her fuhren, erschienen ebenfalls schwarz, ebenso das Wasser, in dem die Flamme sich spiegelte; ich weiß nicht, ob Du Photographien nach Ingel kennst, die seinerzeit in der Galerie photographique waren, nun jedoch vernichtet sind, »La nuit de Noël«, »La conflagration« und andere – etwas Derartiges war es.

Es beginnt bereits zu dämmern, »blessed twilight« nannte Dickens es, und er hatte recht. »Blessed twilight«, wenn zwei oder drei in Einmütigkeit beieinander sind und als Schriftkundige aus ihrem Schatze alte und neue Dinge hervorbringen. »Blessed twilight«, wenn zwei oder drei versammelt sind in Seinem Namen und Er selbst mitten unter ihnen weilt. Und selig der, der um diese Dinge weiß und auch danach handelt.

Rembrandt wußte darum, denn aus dem reichen Schatze seines Herzens hat er, neben anderen, die Zeichnung in Sepia, Kohle und Tusche etc., die im Britischen Museum ist: das Haus zu Bethanien, hervorgebracht. In diesem Zimmer herrscht die Dämmerung, die Gestalt des Herrn, edel und eindrucksvoll, hebt sich, als ein strenges Dunkel, von dem Fenster ab, durch das die Abenddämmerung hereinsinkt. Zu Jesu Füßen sitzt Maria, die das gute Teil erwählt hat, das ihr nicht genommen werden soll, und Martha ist in dem Zimmer beschäftigt mit diesem und jenem –, wenn ich mich recht erinnere, damit, das Feuer zu schüren oder etwas Derartigem.

Diese Zeichnung hoffe ich nicht zu vergessen, so wenig wie das, was sie mir zu sagen schien: »Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben«.

Solche Dinge sagt die Dämmerung dem, der Ohren hat, sie zu hören, und ein Herz, um sie zu verstehen und Glauben an Gott zu haben, »blessed twilight«!

Dein Dich innig liebender Bruder Vincent

Amsterdam, 30. Oktober 1877

Lieber Theo! ...

Latein und Griechisch zu studieren, mein Junge, ist schwer, schwer, aber ich fühle mich doch sehr glücklich dabei und beschäftige mich mit Dingen, nach denen ich verlangt habe. Ich darf des Abends nicht so spät aufsitzen, Onkel hat es mir strengstens verboten, doch bleibt das Wort, das unter der Radierung von Rembrandt steht, mir im Gedächtnis: »In medio noctis vim suam lux exerit« – (in der Mitte der Nacht verbreitet das Licht seine Kraft) –, und ich sorge dafür, daß die ganze Nacht eine kleine Gasflamme brennen bleibt, und liege oft, in medio noctis, es anschauend, da, meinen Plan für die Arbeit des kommenden Tages überdenkend, und in Gedanken, wie ich es mit dem Studieren so gut wie möglich anfangen kann. Ich hoffe im Winter des Morgens früh das Feuer anzuzünden; die Wintermorgen haben etwas Eigenartiges, wie es Frère in seinem Arbeiter »Un tonnelier« malte, – die Radierung hängt, glaube ich, in Deinem Zimmer.

Du kennst wohl die Holzschnitte von Swain, das ist ein tüchtiger Mann; sein Atelier liegt in einem so interessanten Teile Londons, nicht weit von dem Teile des Strand, wo die Bureaux der Illustrated papers sind, the London News, Graphic etc., nicht weit von Booksellers row, dort, wo es voll ist von allen möglichen Bücherständen und Läden, in denen man alles sieht, von den Radierungen Rembrandts bis zur Household edition von Dickens und Chandos Classics; alles hat dort einen grünen Ton, besonders bei nebligem Wetter – so im Herbst oder an den dunklen Tagen vor Weihnachten, und das ist dort eine Gegend, die einen unwillkürlich an Ephesus erinnert, wie es so merkwürdig einfach in der Apostelgeschichte beschrieben wird; so sind auch in Paris die Bücherläden so interessant, unter anderem im Faubourg St. Germain. Wie unsagbar froh, mein Junge, werde ich sein, wenn ich mein Examen bestehe, und wenn ich die Schwierigkeiten überwinde, so wird es in Einfalt des Herzens geschehen, aber auch mit Gebet zu Gott; denn ich bete so oft inbrünstig zu Ihm um die Weisheit, deren ich bedarf. Montagabend war ich bei Onkel Cor und sah Tante und die ganze Familie, alle lassen herzlich grüßen; ich sah bei Onkel noch das Buch durch, l'oeuvre gravé de Ch. Daubigny.

Ich ging von da zu Onkel Stricker und hatte ein langes Gespräch mit ihm und Tante, Mendes hatte nämlich vor einigen Tagen dort einen Besuch gemacht und hatte glücklicherweise keinen schlechten Rapport erstattet; Onkel frug mich jedoch, ob das Lernen nicht anstrengend sei, und ich habe ihm bekannt, daß es sehr mühsam sei und ich mein Bestes täte, um stark zu bleiben und mich auf alle mögliche Weise wach zu halten; doch gab er mir guten Mut. Aber nun noch diese schreckliche Algebra und Geometrie – enfin, wir werden sehen – nach Weihnachten muß ich auch darin Stunde nehmen, es geht nicht anders ...

Dein Dich innig liebender Bruder Vincent

November 1878 – September 1880

Laeken, 15. November 1878

Lieber Theo! ...

Die kleine Zeichnung »au charbonnage« ist wahrlich nicht viel Besonderes, aber ich machte sie unwillkürlich, weil man hier so viele Leute sieht, die in den Kohlen arbeiten und die ein ganz eigenartiges Völkchen sind. Dieses Häuschen steht nicht weit vom Kanalweg, es ist ein kleines Mietshaus, angebaut an die große Werkstätte, wohin die Arbeiter zur Frühstückspause kommen, um ihr Brot zu essen und ein Glas Bier zu trinken.

Schon seinerzeit in England habe ich mich um eine Stelle als Missionar unter den Bergleuten in den Kohlenminen beworben; damals schlug man meine Bitte in den Wind und sagte: ich müsse mindestens 25 Jahre alt sein. Du weißt wohl, daß eine der Wurzeln oder Grundwahrheiten des Evangeliums nicht allein, sondern sogar der ganzen Bibel dies ist: »Licht, welches in der Finsternis aufgeht«. Durch Finsternis zum Licht. Nun wohl, manche haben ein ausgesprochenes Bedürfnis danach, manche werden Ohren dafür haben. Die Erfahrung hat gelehrt, daß diejenigen, die in der Finsternis, im Schoße der Erde, arbeiten, wie die Bergleute in der schwarzen Kohlengrube, durch das Wort des Evangeliums sehr ergriffen werden und ihm auch glauben. Nun gibt es im Süden von Belgien, im Hennegau, etwa in der Nähe Mons bis an die französische Grenze, ja noch weiter darüber hinaus, eine Gegend, Le Borinage genannt, wo eine eigentümliche Bevölkerung von Arbeitern, die in den zahlreichen Steinkohlenminen tätig sind, lebt. Folgendes fand ich unter anderem in einem geographischen Büchelchen über sie: »Die Borins, Bewohner des Borinage, einer Gegend westlich von Mons, beschäftigen sich nur mit der Kohlengewinnung. Es ist ein imposantes Schauspiel, diese Kohlenminen von 300 m Tiefe zu sehen, in die hernieder tagaus, tagein eine Arbeiterbevölkerung steigt, die unserer Achtung und unserer Sympathien wohl würdig ist. Der Kohlenarbeiter ist ein besonderer Typus des Borinage. Der Tag existiert für ihn nicht, und mit Ausnahme des Sonntags genießt er kaum die Strahlen der Sonne. Er arbeitet mühsam beim Scheine einer bleichen und matten Lampe unter einer engen Galerie; den Körper gebogen, und manchmal gezwungen zu kriechen, arbeitet er, um dem Innern der Erde dieses Mineral zu entreißen, dessen großen Nutzen wir alle kennen; er arbeitet inmitten von Gefahren, die beständig wiederkehren. Aber der belgische Bergmann hat einen glücklichen Charakter, er ist an ein derartiges Leben gewöhnt, und wenn er in die Grube steigt, die kleine Lampe auf dem Hut, die ihn in der Finsternis leiten soll, so vertraut er sich seinem Gotte an, der seine Arbeit sieht und ihn beschirmt, ihn, sein Weib und seine Kinder«.

Das Borinage liegt also südlich von Lessines, wo man die Steinbrüche findet. Ich wünschte sehr, dorthin als Prediger des Evangeliums zu gehen. Die von den Herren de Jong und Pfarrer Pietersen ausgedungenen drei Monate Vorbereitungszeit sind beinahe verstrichen. Paulus ist, bevor er als Prediger auftrat, seine großen Missionsreisen und seine eigentliche Arbeit unter den Heiden begann, drei Jahre in Arabien gewesen. Könnte ich einmal drei Jahre etwa, in einer ähnlichen Gegend, in Ruhe, stets lehrend und beobachtend, so tätig sein, so würde ich nicht von dort zurückkehren, ohne daß ich etwas zu sagen hätte, das in der Tat der Mühe wert sein würde, gehört zu werden; ich sage das freimütig, jedoch in aller Demut. Wenn Gott es will und mir das Leben läßt, dann werde ich ungefähr mit meinem 30. Jahre fertig sein und mit einer eigenartigen Ausbildung und Erfahrung beginnen können und meiner Sache dann viel mehr Meister und reifer zur Arbeit sein. Ich schreibe Dir dies nochmals, obwohl wir bereits darüber sprachen. Es gibt in dem Borinage schon verschiedene kleine protestantische Gemeinden, sicher wohl auch Schulen; möchte man mir doch dort ein Plätzchen anweisen, damit ich da als Missionar in der von uns besprochenen Weise tätig sein könnte, indem ich den Armen, also denen, die dessen bedürfen, und für die es so ganz besonders geeignet ist, das Evangelium predigte, während ich in der Woche meine Zeit dem Unterrichte widmen würde.

Du bist gewiß einmal in St. Gilles gewesen. Ich habe nach dieser Seite hin auch einmal einen Ausflug gemacht; bei l'ancienne barrière, wo der Weg nach Mont St. Jean beginnt, liegt auch noch der Alsemberg. Hier liegt rechts der Kirchhof von St. Gilles, voller Zedern und Epheu, von wo aus man über die Stadt hinsehen kann. Wenn man weiter geht, kommt man nach Forest. Die Gegend ist dort sehr malerisch, alle Häuser stehen ähnlich den Hütten und Dünen, die Bosboom so tüchtig gemalt hat, auf den Höhen. Man sieht die Leute dort alle mögliche Landarbeit verrichten, Korn säen, Kartoffeln ausbuddeln, Rüben waschen, und alles ist dort malerisch, ja selbst das Reisigsuchen, und es hat wohl etwas von Montmartre.

Es gibt alte, mit Epheu oder wildem Wein bewachsene Häuser und nette Herbergen. Unter den Häusern fiel mir z. B. das eines Senffabrikanten namens Verhisten auf, sein Besitztum war ein vollkommener Vorwurf für ein Bild, etwa von Thys Maris. Hier und da sind kleine Steinbrüche, zu denen Hohlwege mit tief eingefahrenen Wagenspuren führen, und wo man die kleinen weißen Pferde mit roten Quasten und die Fuhrleute mit blauen Kitteln sieht; auch der Schäfer fehlt nicht, ebensowenig wie die Frauen, die, in Schwarz und mit weißen Mützen, an die von de Groux erinnern.

Es gibt hier einige von jenen Orten, wie übrigens, Gott sei Dank, überall, an denen man sich mehr zu Hause fühlt als anderswo und wo man ein eigentümlich in sich versunkenes Gefühl, wie von Heimweh, bekommt, in dem wohl etwas bitter Wehmütiges liegt, das jedoch den Geist in uns stärkt und aufrüttelt, uns, wir wissen selbst nicht wie und warum, neue Kraft und Lust zur Arbeit gibt und uns erfreut. Ich wanderte an jenem Tage noch weiter, beinahe bis nach Forest, und schlug noch einen Seitenweg nach einem alten, mit Epheu bewachsenen Kirchlein ein. Ich sah dort viele Linden, die noch mehr ineinander gewachsen und, sozusagen noch gotischer waren als die, die wir im Park und an der Seite des Hohlweges, der zum Kirchlein führt, sahen; verrenkte Stümpfe und Baumwurzeln, so abenteuerlich, wie Albrecht Dürer sie in »Ritter, Tod und Teufel« stach.

Hast Du jemals ein Bild von Carlo Dolci, »Der Olivengarten«, oder vielmehr die Photographie danach, gesehen? Ich sah sie unlängst, es ist etwas Rembrandteskes darin. Die große, wuchtige Radierung desselben Gegenstandes, nach Rembrandt, das Gegenstück zu der anderen »Das Lesen der Bibel«, mit den zwei Frauen und dem Weg, kennst Du wohl. Seitdem Du mir sagtest, daß Vater Corots Schilderung desselben Gegenstandes gesehen hat, kommt es mir wieder vor den Geist; ich sah das Bild auf der Ausstellung seiner Werke kurz nach seinem Tode, wo es mich sehr frappierte ...

Dein Dich liebender Bruder Vincent

Petites Wasmes, 26. Dezember 1878

Lieber Theo! ...

Was mich betrifft, so begreifst Du wohl, daß es hier in dem Borinage keine Bilder gibt, daß man selbst im allgemeinen ganz und gar nicht weiß, was ein Bild ist, und so versteht es sich von selbst, daß ich, seit meiner Abreise aus Brüssel, auf dem Gebiete der Kunst ganz und gar nichts gesehen habe. Aber das schließt nicht aus, daß es hier ein sehr eigenartiges und malerisches Land ist, alles spricht sozusagen und ist voller Charakter. Während dieser Tage, während der dunklen Tage vor Weihnachten, lag Schnee, und alles erinnerte da an mittelalterliche Bilder, etwa an die des Bauern-Brueghel, und an die so vieler anderer, die den eigenartigen Effekt von Rot und Grün, Schwarz und Weiß überzeugend auszudrücken gewußt haben. Immer wieder erinnert das, was man hier sieht, an Arbeiten etwa von Thys Maris oder von Albrecht Dürer.

Es gibt hier Hohlwege, bewachsen mit Dornengestrüpp und alten verrenkten Bäumen mit abenteuerlichen Wurzeln, die vollkommen jenem Weg auf dem Dürerschen Kupferstich »Ritter, Tod und Teufel« gleichen. So war es z. B. dieser Tage ein eigenartiger Anblick bei dem weißen Schnee, abends gegen die Dämmerstunde, die Arbeiter aus den Bergwerken kommen zu sehen. Diese Leute sind ganz schwarz, wenn sie aus den Minen wieder an das Tageslicht kommen, wie die Schornsteinfeger sehen sie aus. Ihre Wohnungen, die längs dieser Hohlwege, im Busch und an den Abhängen des Hügels verstreut liegen, sind meistens klein, ja eigentlich muß man sie Hütten nennen. Hier und da sieht man noch bemooste Dächer, und freundlich scheint des Abends das Licht durch die Fenster mit den kleinen Scheiben.

Wie bei uns in Brabant das Krüppelholz und die Eichensträucher und in Holland die Kopfweiden, so sieht man hier um die Gärten, Felder und Äcker die schwarzen Dornenhecken. Zusammen mit dem Schnee macht das in diesen Tagen den Eindruck von Buchstabenschrift auf weißem Papier, es sieht wie die Seiten des Evangeliums aus.

Bereits verschiedene Male habe ich hier gesprochen, zuweilen in einem ziemlich großen, eigens für religiöse Zusammenkünfte eingerichteten Raume, bei anderen Zusammenkünften, die man des Abends abzuhalten pflegt und die man am besten Bibelstunde nennen kann, in den Arbeiterwohnungen. Ich sprach unter anderem über das Gleichnis vom Senfkorn, vom unfruchtbaren Feigenbaum und von den Blindgeborenen, zu Weihnachten natürlich über den Stall von Bethlehem und über »Friede auf Erden.«

Möge es mit Gottes Segen dazu kommen, daß ich hier fest angestellt werde, ich möchte es von Herzen wünschen!

Überall in der Runde sieht man hier die großen Schornsteine und die grauenhaften Berge von Steinkohlen am Eingang der Gruben, die sogenannten Charbonnages. Du hast ja die Zeichnung von Bosboom »Chaudfontaine« – sie gibt den Charakter des hiesigen Landes gut wieder, nur ist hier alles Steinkohle, während es im Norden des Hennegaues mehr Steinbrüche und in Chaudfontaine mehr Eisen gibt ...

Dein Dich innig liebender Bruder Vincent

Wasmes, Juni 1879

Lieber Theo! ...

Vor einigen Tagen hatten wir hier ein gehöriges Gewitter gegen 11 Uhr abends. Ganz nahe hierbei ist eine Stelle, von wo aus man einen großen Teil des Borinage weithin unter sich sehen kann. Die Schornsteine, die Berge von Steinkohlen, die kleinen Arbeiterwohnungen und über Tag die Rührigkeit der kleinen schwarzen Gestalten, wie in einem Ameisenhaufen; ganz in der Ferne dunkle Tannenwälder, davor kleine weiße Arbeiterhäuser, und in weiter Ferne ein paar kleine Kirchtürme und eine alte Mühle. Meistens hängt eine Art Nebel über dem Ganzen, oder die dahinziehenden Wolkenschatten bringen auch seltsame Effekte von Licht und Dunkel hervor, die an die Bilder von Rembrandt, Michel oder Ruysdael erinnern. Während des Gewitters in der stockfinsteren Nacht war es ein eigentümlicher Effekt, wenn beim Schein der Blitze dann und wann für einen Augenblick alles sichtbar wurde. Ganz in der Nähe, alleinstehend und abgesondert auf freiem Felde, die großen düsteren Gebäude der Grube Marcasse, die einen in jener Nacht daran denken ließen, daß sich so der Koloß der Arche Noahs in dem gewaltigen Platzregen und der Finsternis der Sintflut beim Lichte eines Blitzstrahles ausgenommen haben mochte. Angeregt durch den Eindruck dieses Gewitters gab ich heute abend in einer Bibelstunde die Beschreibung eines Schiffbruches.

Ich lese augenblicklich viel in Onkel Toms Hütte. Es ist noch so viel Sklaverei in der Welt, und in diesem wunderbar schönen Buche wird diese so sehr gewichtige Sache mit einer Weisheit, mit einer Liebe und einem Eifer und Interesse für das wahrhafte Wohlergehen armer Unterdrückter besprochen, daß man unwillkürlich immer wieder darauf zurückkommt und jedesmal mehr darin findet. Ich kenne noch keine bessere Definition für das Wort Kunst, als diese: »L'art c'est l'homme ajouté à la nature qu'il dégage«. Die Natur, die Wirklichkeit, die Wahrheit – doch mit einer Bedeutsamkeit, mit einer Auffassung, mit einem Charakter, die der Künstler darin hervorhebt und denen er Ausdruck verleiht. Ein Bild von Mauve, von Maris oder von Israels sagt mehr als die Natur selbst. Ebenso ist es mit den Büchern, und in Onkel Toms Hütte ganz besonders werden durch den Künstler die Dinge in ein neues Licht gerückt, und somit sind in diesem Buche, obwohl es, vor Jahren geschrieben, schon ein altes Buch zu werden beginnt, alle Dinge neu geworden. Es ist so fein gefühlt, so durchdacht, so meisterhaft; es ist mit so viel Liebe, mit so viel Ernst und so aufrichtig geschrieben. Es ist so demütig und einfach, aber zugleich so wahrhaft erhaben, so edel und so vornehm ...

Stets Dein Dich liebender Bruder Vincent

Cuesmes, ohne Datum (wohl Dezember 1879)

Mein lieber Theo! ...

Eine der Ursachen nun, warum ich seit Jahren ohne Stellung bin, ist ganz einfach die, daß ich andere Ideen habe als die Herren, welche die Stellen den Individuen, die wie sie denken, geben. Das ist nicht eine einfache Toilettenfrage, wie man mir heuchlerischerweise vorgeworfen hat, es ist eine ernstere Frage als das, ich versichere Dich.

Warum sage ich Dir das alles? Nicht um mich zu beklagen, auch nicht, um mich wegen dessen zu entschuldigen, worin ich mehr oder weniger Unrecht haben könnte, sondern ganz einfach, um Dir folgendes zu sagen: Während Deines letzten Besuches im vorigen Sommer, als wir bei dem verlassenen Graben, den man die Hese nennt, zusammen spazieren gingen, hast Du mich daran erinnert, daß wir seinerzeit auch zusammen spazieren gingen längs des alten Kanals mit der alten Mühle von Ryswyk, und damals sagtest Du, waren wir einig über sehr viele Dinge, aber, fügtest Du hinzu, seitdem hast Du Dich sehr verändert, Du bist nicht mehr derselbe. Nun wohl, das ist nicht ganz so, denn, was sich geändert hat ist dies, daß damals mein Leben weniger schwierig und meine Zukunft scheinbar weniger düster war, aber was das Innere angeht, meine Art zu sehen und zu denken, das hat sich nicht geändert; wenn in der Tat eine Änderung vorhanden wäre, dann ist es die, daß ich jetzt viel ernsthafter denke, glaube und liebe, was ich damals auch schon dachte, glaubte und liebte.

Es wäre daher ein Mißverständnis, wenn Du dabei beharren würdest zu glauben, daß ich jetzt z. B. weniger begeistert wäre für Rembrandt, Millet oder Delacroix oder wen und was es auch sei, im Gegenteil. Es gibt mancherlei Dinge, welche man glauben und lieben muß, es ist etwas von Rembrandt in Shakespeare, von Correggio in Michelet und von Delacroix in Victor Hugo; und dann ist etwas von Rembrandt im Evangelium oder etwas vom Evangelium in Rembrandt, wie man will, das kommt mehr oder weniger auf dasselbe hinaus – vorausgesetzt, daß man die Sache richtig auffaßt, ohne sie in üblem Sinne verdrehen zu wollen, und wenn man den Doppelsinnigkeiten dieser Vergleiche, die nicht die Prätention haben, die Verdienste der einzelnen Persönlichkeiten vermindern zu wollen, Rechnung trägt. Wenn Du es nun einem Menschen verzeihen kannst, die Bilder zu erforschen, dann gib auch zu, daß die Liebe zu den Büchern ebenso heilig ist wie die zu Rembrandt, ja ich glaube sogar, daß sich die beiden ergänzen.

Ich liebe das Männerportrait von Fabritius, das wir eines Tages, als wir zusammen spazieren gingen, im Haarlemer Museum lange betrachtet haben, außerordentlich. Gut, aber ich liebe ebenso sehr den Richard Cartone von Dickens in seinem »Paris und London von 1793«, und ich könnte Dir auch in anderen Büchern andere außerordentlich ergreifende Gestalten von mehr oder weniger frappierender Ähnlichkeit zeigen. Und ich glaube, daß Kent in Shakespeares König Lear eine ebenso edle und distinguierte Persönlichkeit ist wie irgendeine Figur von Thomas de Keyser, obwohl Kent und König Lear lange vorher gelebt haben sollen. Mein Gott, wie schön ist Shakespeare, um nicht mehr zu sagen! Wer ist geheimnisvoll wie er? Sein Wort und seine Art wiegen jeden von fieberhafter Erregung zitternden Pinsel auf. Doch muß man zu lesen lernen, wie man sehen und hören lernen muß. Du mußt also nicht denken, daß ich dies oder jenes verleugne, ich bin eine Art Gläubiger in meinem Unglauben, und obwohl ich mich verändert habe, bin ich derselbe, und mein Kummer ist kein anderer als dieser: wozu könnte ich tauglich sein, könnte ich nicht helfen und in irgendeiner Weise nützlich sein, wie könnte ich mehr wissen und diesen oder jenen Gegenstand ergründen? Siehst Du, das quält mich beständig und dann fühlt man sich gefangen in Bedrängnis, ausgeschlossen, teilnehmen zu können an diesem oder jenem Werk, und so manche notwendige Dinge sind unerreichbar; aus diesem Grunde ist man nicht ohne Melancholie und fühlt eine Leere, da, wo Freundschaft und erhabene und ernste Zuneigungen sein könnten, man fühlt eine schreckliche Entmutigung selbst die moralische Energie zernagen, und das Verhängnis scheint den Instinkten der Liebe Schranken setzen zu können, wo eine Flut von Ekel in einem aufsteigt. Und dann sagt man sich: »Mein Gott, bis wann?« Was willst Du, was im Innern vor sich geht, das zeigt sich auch nach außen hin. Mancher hat ein großes Feuer in seiner Seele, und niemand kommt jemals, sich daran zu wärmen, und die Vorübergehenden gewahren nur ein klein wenig Rauch oben über dem Schornstein und sie gehen ihres Weges von dannen. Nun, was beginnen, diese Glut im Innern unterhalten, sein Salz in sich verschließen, geduldig warten, gleichviel mit wieviel Ungeduld, die Stunde erwarten, da es irgend jemandem beliebt, sich dort niederzulassen, und da bleiben wird, was weiß ich? Wer an Gott glaubt, möge die Stunde erwarten, welche früher oder später kommen wird.

Für den Augenblick nun steht es sehr schlecht um alle meine Angelegenheiten, wie es scheint, und das ist schon seit einer nicht unbeträchtlichen Zeit so gewesen, und es kann sogar bleiben, während einer Zukunft von weniger langer Dauer; aber es kann auch sein, daß, nachdem alles verkehrt zu gehen schien, dann alles besser gehen wird. Ich rechne nicht darauf, vielleicht wird es auch nicht geschehen, aber für den Fall, daß irgendeine Wendung zum Besseren einträte, würde ich das schon wie einen Gewinn ansehen, ich wäre zufrieden und würde sagen: endlich, es war also doch etwas. Aber, wirst Du sagen, du bist dennoch ein elendes Geschöpf, weil du unmögliche Ideen über Religion hast und kindische Gewissensskrupel.

Wenn ich deren unmögliche und kindische habe, könnte ich doch davon befreit werden, ich wünschte nichts sehnlicher ...

Ganz der Deinige, Vincent

Cuesmes, 24. September 1880

Lieber Theo! ...

Ich habe diesen Winter einige Werke von Victor Hugo ein wenig studiert, wie »Le dernier jour d'un condamné« und ein sehr schönes Buch über Shakespeare. Ich habe das Studium dieses Dichters schon seit längerer Zeit begonnen, das ist so schön wie Rembrandt. Shakespeare verhält sich zu Charles Dickens oder Victor Hugo wie Ruysdael zu Daubigny und Rembrandt zu Millet.

Was Du in Deinem Briefe über Barbizon sagst, ist sehr wahr, und ich werde Dir das eine oder andere erzählen, das Dir dartun wird, daß dies auch meine Art zu sehen ist. Ich habe Barbizon nicht gesehen, aber wenn ich auch nicht dies gesehen habe, so habe ich vorigen Winter doch Courrières gesehen. Ich hatte eine Fußtour, hauptsächlich ins Pas de Calais, nicht den Kanal, sondern das Departement, unternommen. Ich hatte diese Fußreise dorthin unternommen in der Hoffnung, dort vielleicht, wenn möglich, irgendwelche Arbeit zu finden; ich hätte alles angenommen.

Übrigens war es ein wenig unwillkürlich, was ich – ich könnte nicht genau erklären, warum – da tat. Du mußt Courrières sehen, hatte ich mir gesagt. Ich hatte nur zehn Franks in der Tasche, und da ich anfangs die Bahn benutzt hatte, war ich bald am Ende dieser Hilfsquelle, und da ich eine Woche unterwegs war, habe ich mich ziemlich mühselig durchgeschlagen.

Jedenfalls habe ich Courrières gesehen und die Außenseite des Ateliers von Herrn Jules Breton. Das Äußere dieses Ateliers hat mich ein wenig enttäuscht, da es ganz neu und erst kürzlich in Ziegeln gebaut ist, von einer methodischen Regelmäßigkeit und einem ungastlichen Anblick, kalt und langweilig ist.

Wenn ich das Innere hätte sehen können, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr an die Außenseite gedacht, ja, ich bin dessen sogar sicher, aber das Innere konnte ich nun einmal nicht erblicken; denn ich wagte es nicht, mich vorzustellen.

In Courrières habe ich übrigens nach Spuren von Jules Breton oder irgendwelchen sonstigen Künstlern gesucht, doch alles, was ich entdeckte, war sein Portrait bei einem Photographen, und dann in einem dunklen Winkel der alten Kirche eine Kopie von Titians Grablegung, welche in der Dunkelheit sehr schön und von meisterhaftem Ton zu sein schien. War sie von ihm? Ich weiß es nicht, da ich keine Signatur erkennen konnte.

Von einem lebenden Künstler jedoch keine Spur, nur ein Café, genannt »Des beaux arts«, gleichfalls in neuen Ziegeln, ungastlich, kalt und abscheulich, das mit einer Art Fresken oder Wandmalereien geschmückt war, Episoden aus dem Leben des berühmten Ritters Don Quijote. Diese Fresken, es sei im Vertrauen gesagt, schienen mir damals ein ziemlich schlechter Trost und einigermaßen mittelmäßig.

Ich weiß nicht, von wem sie sind.

Aber ich habe immerhin die Landschaft von Courrières gesehen, die Schober, die braune Scholle oder Mergelerde, ungefähr von der Farbe des Kaffees, mit weißlichen Flecken da wo der Mergel hervortritt, was für uns, die wir an schwärzliche Terrains gewöhnt sind, etwas ziemlich Außergewöhnliches schien.

Der französische Himmel schien mir übrigens ganz erheblich feiner und klarer, als der räucherige und neblige Himmel des Borinage.

Da waren außerdem etliche Gehöfte und Schuppen, welche noch, Gott sei Lob und Dank, ihre bemoosten Strohdächer bewahrt hatten; ich sah auch die Scharen von Raben, berühmt durch die Bilder Daubignys und Millets; um nicht zuerst, wie es sich schickte, die charakteristischen und malerischen Figuren der verschiedenen Arbeiter zu erwähnen, wie Gräber, Holzhauer, Knechte mit ihrem Gespann und die Silhouette einer Frau mit weißer Mütze. Selbst dort in Courrières war eine Kohlenmine oder Grube, ich sah die Förderung in die Abenddämmerung hineinragen, doch waren keine Arbeiterinnen in Männerkleidern da wie in dem Borinage, nur Bergleute, müde und elend, von Kohlenstaub geschwärzt, mit Arbeitslampen ausstaffiert, und einer mit einem alten Soldatenmantel. Obwohl dieser Marsch mich fast darniedergeworfen hätte und ich von Müdigkeit erschöpft zurückkehrte, die Füße durchgelaufen, und in einem ziemlich melancholischen Zustande, so bedaure ich ihn doch nicht; denn ich habe interessante Dinge gesehen, und man lernt mit anderen Augen sehen in den rauhen Prüfungen des Elends.

Ich habe unterwegs hier und da ein Stück Brot durch Tausch gegen einige Zeichnungen, welche ich in meiner Reisetasche hatte, verdient. Als aber meine zehn Franks zu Ende waren, habe ich die letzten Nächte im freien Felde biwakieren müssen, einmal in einem leeren Wagen, morgens ganz weiß von Reif, ein ziemlich schlechtes Notlager, einmal in einem Reisighaufen, und ein anderes Mal in einem angebrochenen Kornschober, wo es mir gelang, eine etwas komfortablere Nische herzurichten; zudem vermehrte ein feiner Regen nicht gerade die Behaglichkeit.

Und dennoch fühlte ich gerade in diesem starken Elend meine Energie zurückkehren, und ich sagte mir: Wie dem auch sei, ich werde wieder in die Höhe kommen, ich werde meinen Stift, den ich in meiner großen Ermutigung im Stiche gelassen habe, wieder aufnehmen, und ich werde mich wieder ans Zeichnen begeben, und seitdem hat, wie mir scheint, sich alles für mich geändert und nun bin ich unterwegs, und mein Stift ist ein wenig fügsamer geworden und scheint es von Tag zu Tag mehr zu werden.

Das zu lange und zu große Elend hatte mich dermaßen entmutigt, daß ich nichts mehr tun konnte.

Ich habe noch etwas anderes während dieses Ausfluges gesehen, nämlich die Dörfer der Weber.

Die Bergleute und die Weber sind noch ein von den anderen Arbeitern und Handwerkern etwas verschiedener Menschenschlag, ich fühle eine große Sympathie für sie und ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich sie eines Tages zeichnen könnte, damit diese noch unbekannten Typen eines Tages ans Tageslicht gezogen würden. Der Arbeiter der Kohlengruben ist ein Mensch von der Tiefe eines Abgrundes, »de profundis«, der Weber dahingegen hat ein träumerisches Aussehen, fast nachdenklich, beinahe somnambul. Nun lebe ich schon beinahe zwei Jahre bei ihnen und habe ihren originellen Charakter ein wenig kennen gelernt, wenigstens den der Kohlenbergleute. Und mehr und mehr finde ich etwas Rührendes und selbst Erschütterndes in diesen armen und niedrigen Arbeitern, in diesen, sozusagen, Letzten und Verachtetsten von allen, die man sich für gewöhnlich, vielleicht infolge einer lebhaften Phantasie, aber sehr zu Unrecht, als eine Rasse von Übeltätern und Räubern vorstellt. Bösewichter, Trunkenbolde und Räuber gibt es hier wie überall, doch ist das nicht der wahre Typus.

In Deinem Brief hast Du andeutungsweise davon gesprochen, ich solle früher oder später nach Paris oder seiner Umgebung kommen, wenn es möglich wäre und ich Lust dazu hätte. Gewiß wäre es mein größter und brennender Wunsch, sei es nach Paris, Barbizon oder sonstwohin zu kommen. Aber wie könnte ich es; denn ich verdiene nicht einen Sou, und obwohl ich angestrengt arbeite, werde ich noch einige Zeit nötig haben, um so weit zu kommen, daß man an dergleichen, wie nach Paris gehen, denken kann ...

Mai bis Dezember 1881

Etten, August 1881

Lieber Theo! ...

Bei Mauve war ich einen Mittag und einen Abend und sah viel Schönes in seinem Atelier. Meine eigenen Zeichnungen interessierten Mauve sehr. Er hat mir viele Winke gegeben, worüber ich froh bin, und ich habe mit ihm verabredet, daß ich in verhältnismäßig kurzer Zeit, wenn ich wieder einige Studien habe, von neuem zu ihm kommen soll.

Er hat mich eine ganze Menge von seinen Studien sehen lassen und sie mir erklärt, keine Skizzen zu Zeichnungen oder Entwürfe für Bilder, sondern wirkliche Studienblätter, scheinbar unbedeutend. Er will mich ans Malen kriegen. – Mit de Bock habe ich auf angenehme Weise Bekanntschaft gemacht; ich war in seinem Atelier. Er hat ein großes Dünenbild, in dem viel Gutes ist, in Arbeit. Aber der Kerl muß meiner Meinung nach Figuren zeichnen, um noch ganz andere Dinge zu liefern. Ich glaube, daß er ein echtes Malertemperament hat und noch nicht sein letztes Wort gesprochen hat. Er schwärmt für Millet und Corot; aber gaben die beiden sich Mühe für Figuren, ja oder nein? Die Figuren von Corot sind wohl nicht so bekannt wie seine Landschaften, aber das schließt nicht aus, daß er sie doch gemacht hat.

Übrigens ist bei Corot jeder Baumstamm mit einer Andacht und einer Liebe gezeichnet und modelliert, als gelte es einer Gestalt. Und ein Baumstamm von Corot ist noch ganz etwas anderes als einer von de Bock. Eine der schönsten Sachen von de Bock ist, fand ich, eine Kopie nach Corot. Sie wird zwar nicht leicht für einen echten durchgehen, aber sie war doch sehr gewissenhaft gemacht, gewissenhafter als mancher falsche Corot, dessen Unterschied von einem echten wenig in die Augen springt.

Dann habe ich mit ihm das Panorama von Mesdag gesehen, das ist eine Arbeit, vor der man allen Respekt haben muß. Ich habe dabei an ein Wort von Burger-Thoré, ich glaube über die Anatomie von Rembrandt, gedacht: »Le seul défaut de ce tableau est, de ne pas avoir de défaut.«

Die drei Zeichnungen von Mesdag auf der Ausstellung hatten vielleicht mehr défauts, aber sie erweckten sofort Sympathie; wenigstens ging es mir so ...

t. à t. Vincent

Etten, Dezember 1881

Lieber Theo! Manchmal wirfst Du vielleicht ein Buch fort, weil es zu realistisch ist, also habe Mitleid und Geduld mit diesem Briefe und lies ihn auf jeden Fall einmal durch, wenn er auch schrecklich ist.

Wie ich Dir bereits aus dem Haag schrieb, habe ich einiges mit Dir zu besprechen, nun ich wieder zurück bin. Nicht ohne Erregung denke ich an meine Reise dorthin zurück. Als ich zu Mauve kam, klopfte mir das Herz wohl etwas; denn ich dachte bei mir: wird auch er versuchen, mich mit freundlichen Redensarten abzuspeisen, oder werde ich hier etwas anderes finden. Was mir jedoch bei ihm widerfuhr, war dies, daß er mich auf alle mögliche Weise praktisch und herzlich zurechtwies und animierte. Nicht, als ob er immer alles gut gefunden hätte, was ich tat oder sagte, im Gegenteil. Aber wenn er mir sagte, dieses oder jenes taugt nichts, dann fügte er zugleich hinzu: »Aber probiere es einmal auf diese oder jene Art«, und das ist etwas ganz anderes als wie Bemerkungen machen, nur damit man etwas aussetzen kann. Sagt Dir jemand, Du bist krank, so hilft das nicht viel, sagt aber jemand, tue dies oder jenes und Du wirst gesund werden, und sein Rat ist kein Betrug, siehe, so ist dies das Wahre, und das hilft dann auch. Nun bin ich von ihm zurückgekehrt mit einigen gemalten Studien und ein paar Aquarellen. Natürlich sind das keine Meisterwerke, aber dennoch bin ich davon überzeugt, daß etwas Gesundes und Wirkliches darin ist, wenigstens mehr als in dem, was ich bisher gemalt habe. Und so denke ich denn, daß ich nun einen Anfang gemacht habe, etwas Ernstes zu leisten, und da ich nun über ein paar technische Mittel mehr verfügen kann, nämlich über Farbe und Pinsel, so sind die Dinge sozusagen wieder ganz neu. – Doch nun müssen wir das praktisch zur Ausführung bringen, und da ist es das erste, daß ich einen Raum finden muß, groß genug, um einen gehörigen Abstand beobachten zu können. Mauve sagte mir sofort, als er meine Studien sah: »Du sitzest Deinem Modell zu nahe.«