|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In seinen Gesprächen mit Eckermann äußert sich der alte Goethe fünf Jahre vor seinem Tode über den Sinn der künstlerischen Arbeit wie folgt: »Der Künstler hat zur Natur ein zweifaches Verhältnis: er ist ihr Herr und ihr Sklave zugleich. Er ist ihr Sklave, insofern er mit irdischen Mitteln wirken muß, um verstanden zu werden; ihr Herr aber, insofern er diese irdischen Mittel seinen höheren Intentionen unterwirft und ihnen dienstbar macht.

Der Künstler will zur Welt durch ein Ganzes sprechen; dieses Ganze aber findet er nicht in der Natur, sondern es ist die Frucht seines eigenen Geistes oder des Anwehens eines befruchtenden göttlichen Odems.«

Für die Kunst Vincent van Goghs geben diese Worte des Alten in Weimar einen Schlüssel zum Verständnis, der zugleich das Verhältnis des Künstlers zu seinem Objekt in einem tieferen Sinne erklärt. Goethe freilich konnte von der Höhe seines Lebens in den oben zitierten Worten das Fazit des eigenen Schaffens ziehen. Aber er übersah dabei doch wohl, daß jene höheren Intentionen nicht mit dem Künstler geboren sind, sondern in jedem Falle erst das Ergebnis einer inneren Entwicklung sein können. Daß der angeborene Drang zwar Voraussetzung der Kunst sein muß, beweist gerade Vincents Beispiel. Aber zwischen Beginn und Vollendung liegen immer die Jahre des Reifens, liegen auch jene Bemühungen im Handwerklichen, ohne die kein Künstler, auf welchem Gebiet er sich auch immer betätigen mag, die letzte Höhe erreicht. Vincent beginnt früh die Eindrücke der Natur im Bilde festzuhalten, d. h. zu schildern, was ihm besonders bemerkenswert erscheint. Aber erst im Borinage erfolgt in ihm der eigentliche Umbruch, d. h., wird der Wille offenbar, Kunst zu gestalten. Sein Ehrgeiz zielt zunächst auf die menschliche Figur, so wie sie Millet auf seinen Schöpfungen festgehalten, so wie sie Daumier in einem großartigen Zeitspiegel als Ausdruck seines Jahrhunderts umrissen hat. Auch Vincent möchte zunächst ein Zeichner oder gar Illustrator werden und dafür liefert ihm das Leben selbst die Modelle: den Bergarbeiter, die Kinder und Frauen dieser Enterbten, den Bauern, Weber, Fischer; immer sind es die Typen des werktätigen Volkes, zu denen sich sein soziales Gewissen besonders hingezogen fühlt. Es ist jene Klasse von Menschen, zu denen einmal Jesus von Nazareth gesprochen, die Armen, die des Trostes besonders bedürftig sind, deren schwielige Fäuste den Adel der Arbeit weisen, deren frühgealterte und zerfurchte Züge jenen Ausspruch Zolas von der »bête humaine« erhärten. Er, der einmal wie ein zweiter Christus diesen Armen gepredigt und in praktischer Nächstenliebe gedient hat, bleibt auch als Künstler zunächst diesem Umkreis der menschlichen Gesellschaft verhaftet. Die Typen des Borinage machen den Anfang, aber sie bleiben wegweisend in der Richtung, die er weiterverfolgen wird. Denn vom Bergarbeiter führt der Weg wie von selbst zum Brabanter Bauern und Weber, so wie Vincent seinerseits den Schritt aus dem Lande der schwarzen Erde hin zur fruchtbaren heimatlichen Scholle macht. Mit einer Verbissenheit sondergleichen ringt er um die menschliche Figur, immer zunächst in Schwarz-Weiß, und erst von dem Tage an, an dem Mauve ihm den Farbkasten schenkt, ersetzt der Pinsel zuweilen den harten Bergmannsstift. Könnte er vielleicht doch mehr als nur Zeichner und Illustrator werden? Tastend wagt er sich vor in das Reich der Farbe. Ihre Melodie zieht ihn mehr und mehr in ihren Bann. Er versucht ihre Gesetze zu erforschen, die Wirkung der Kontraste zu klären, in dem Widerspiel von Hell und Dunkel Stimmungen festzuhalten, wie sie die Natur dem suchenden Auge offenbart. Auf hundert und mehr Aquarellen müht er sich, die Fläche mit Farbe zu füllen, die im Grunde noch die Zeichnung trägt, bis er auch diese entbehren und direkt mit der Farbe zu zeichnen lernt. Der Schritt vom Aquarell zur Leinwand ist aber nicht weiter als der vom Figurenzeichner zum Bauernmaler. Millet und die anderen Meister von Barbizon sind den gleichen Weg gegangen. Sollte er ihm nicht auch offenstehen? Aber Bauernmaler kann nur der werden, der auch die Landschaft beherrscht, denn ohne diesen Hintergrund bleibt der Mensch immer nur Modell. Erst im Einssein mit der Schöpfung, hineingestellt in die Natur, wird der Bauer zum Gleichnis des Ewigen. Und auch der Fischer, der sich um seine Netze müht, oder der Weber an seinem Spinnstuhl sind ohne die Funktion ihres Handwerks immer nur Modelle, bestenfalls Typen, d. h. für den Künstler Studienobjekte ohne eigentliche Sinngebung im Menschlich- Sozialen, die erst das künstlerische Motiv begründet. Bauernmaler zu werden, ist nach Vincents Überzeugung damals eines der höchsten Ziele in der Kunst seiner Zeit, das er vielleicht erreichen könnte und die Voraussetzung dafür ist, daß er selbst ein Bauer bleibt und sich eins weiß mit seiner Brabanter Heimaterde. Fast volle fünf Jahre seines Schaffens sind diesem Ziel gewidmet (von Etten Mai bis Nuenen November 1885), und sie gipfeln fast symbolisch in jedem Gemälde der »Erdäpfelesser«, das in einem mächtigen Akkord die Zeit des ersten Aufstiegs beschließt. So gering auch die Aussage gerade dieses Bildes für die kommende Entwicklung des Künstlers sein mag, so überzeugend bleibt es im Sinne jener Bauernmalerei, durch die Vincent die Überlieferung eines Millet fortzuführen bemüht ist. Noch hat die Farbe jene Erdenschwere, die im gedämpften Spiel von Hell und Dunkel wiederklingt. Und dieses Hell-Dunkel, ist es nicht auch Rembrandtsches Erbe? Und hat er nicht auch von ihm vieles an Technik übernommen? Denn er malt bereits mit dem Spachtel und modelliert durchaus mit dem Pinsel, während andere Gemälde dieser Zeit immer noch an der Zeichnung hängenbleiben. Interessant, zu beobachten, wie sich zwischendurch Vincents Bemühen um die Kunst langsam von der Figur löst und ganz auf die Landschaft und das Stilleben hinübergreift. Die Landschaft aber ist ohne die Perspektive nicht zu fassen. Dieses Ringen um die Perspektive kennzeichnet eines der wesentlichen Mittel, die Vincent eines Tages jene letzte Fähigkeit zur Abstraktion, zur sinnbildlichen Gestaltung der Natur gewähren. Figur und Landschaft aber wachsen bei ihm zu einer einzigen Harmonie zusammen. Denn der Bauer auf dem Felde, beim Säen im Frühjahr, bei der Ernte im Herbst, beim Kartoffelpflanzen und Kartoffelsammeln, das gibt schlechthin das menschliche Symbol für die Arbeit überhaupt. Immer nachdrücklicher wächst in ihm die Erkenntnis, daß Kunst mehr ist als nur naturgebundene Wiedergabe des Objektes, daß hinter den sichtbaren Menschen und Dingen ein Ewiges steht, daß das Endliche im Raum nur Gleichnis des Unendlichen ist und daß es Aufgabe der Kunst ist, über die Natur hinauszugehen, ihr Abbild zum Sinnbild umzuformen und zu erheben, d. h., die Regungen in der eigenen Seele einströmen zu lassen in das Bild der Schöpfung, es in jene Form letzter Bedingtheit zu übersetzen, die der Maler durch Komposition und Farbe erreichen kann.

Ohne die Anfänge der in Holland verbrachten Jahre wäre das Ergebnis aus dem reichen Schaffen des Malers in Arles, St. Remy und Auvers-sur- Oise nicht zu verstehen. Denn nur dieses schrittweise Voranschreiten vom Gebundensein an das Objekt hin zum freien künstlerischen Gestalten hat die großartigen Visionen seiner letzten Jahre möglich gemacht.

Paris bringt ihn dann unmittelbar in Beziehung zu jener jungen Kunst von damals, deren Vorkämpfer die Impressionisten waren. Es wird für Vincent in einem doppelten Sinn entscheidend: Zunächst löst es ihn vom Motiv seiner Bauernmalerei, die in dieser bisher geübten Form in seinem Werk keinen Raum mehr gewinnt; insofern mutet der Übergang von Holland nach Paris fast symbolisch an. Die Welt der Bauern, Weber und Fischer ist für ihn endgültig versunken. Damit aber verblaßt zugleich auch der soziale Unterton seines bisherigen Schaffens. Die kosmopolitische Luft von Paris saugt jene Erinnerungen der früheren Jahre vollkommen auf, zeigt ihm das flutende Leben in all seiner Gegenwärtigkeit und trägt ihm fortan die Motive zu, die sich, frei von jeder Meditation im Geistig-sozialen, seinem Auge offenbaren. Aber entscheidender wird für ihn noch jene Entdeckung einer neuen malerischen Gestaltung, die das Kennzeichen der impressionistischen Kunst ist. Manets Wort vom Künstler: »II faut être de son temps« ist zunächst nur eine Absage an die immer noch beliebte Historien- und Genre-Malerei, an jede Art von tendenziöser Kunst schlechthin. Es umschreibt als solches das Bewußtsein, aus dem der Maler dieser Zeit gestalten soll. Entscheidend aber wird für die Impressionisten erst die neue Sprache der Farbe, die unter dem Einfluß von Licht und Luft an Helligkeit und Leuchtkraft gewinnt und alle Nuancen atmosphärischer Stimmungen in den subtilsten Tönen und Intervallen festzuhalten vermag. Die Sonne vor allem ist das bestimmende Element. Sie gibt den Farben in der Landschaft einen neuen Glanz, läßt die Atmosphäre vibrieren, lockt die Tiefen ans Licht, steigert oder mildert die Effekte ganz nach der Skala der Stunden und der Jahreszeiten. Das Auge der Impressionisten ist äußerst empfindsam geworden. Im »plein air«, d. h. in der freien Luft bekommen die Dinge eine neue Kontur. Die Wirklichkeit tritt hinter dem Schein zurück. Jeder Tag, jede Stunde gebiert einen neuen Eindruck, und diesen zu erfassen, zu harmonisieren und einzubetten in eine Vielheit von melodisch abgestimmten Tönen, das ist die eigentliche Aufgabe dieser neuen Landschaftsmalerei, für die Monet die ersten entscheidenden Schritte tut, dem bald die anderen Mitkämpfer dieser Schule folgen.

Freilich hat es den Impressionismus in der Malerei immer gegeben, seitdem es eine Landschaftsmalerei gibt. Rubens, Rembrandt, Ruisdael und die anderen Holländer des 17. Jahrhunderts, Watteau, Constable und viele andere haben sich ähnlich dem Eindruck der Natur hingegeben und versucht, ihre Stimmungen in eine malerische Form zu übersetzen. Bei Poussin, dem großen Klassiker der französischen Kunst, gewinnt die Landschaft einen heroischen Aspekt, aber bei allen diesen Meistern ist die Farbe in ihren letzten und äußersten Nuancierungen noch nicht zur Wirkung gekommen. Die Valeurs sind harmonisch auf einen Grundton abgestimmt. Dieser geht sozusagen von der Atelier-Atmosphäre auf die Landschaft über. Es fehlen ihm die feinen Gradunterschiede, die spielenden Intervalle, das Vibrieren im Licht, Momente, die erst das plein air der Impressionisten entdecken sollte. Die Malerei dieser jungen Kunst von damals ist im höchsten Sinne musikalisch, in der alle Stufen vom Piano bis zum Fortissimo zum Erklingen kommen. Aber sie ist meist noch Abschrift der Natur, weniger bewußte oder gestaltete Form. Für die Impressionisten bleibt der optische Eindruck immer entscheidend. Der Pinsel haftet an der Oberfläche, geht noch nicht in die Tiefe, die innere Vehemenz versagt noch gegenüber dem Objekt. Es fehlt diesen Künstlern noch jene Kraft der eigenwilligen Gestaltung, in der die seelischen Energien des Malers eins werden mit dem geschauten Bild, das Endliche der Erscheinung dem Ewig-Unendlichen verbinden und dieses zum Gleichnis machen. Erst Vincent vermag aus seinem wahrhaft kosmischen Gefühl heraus diesen Schritt zu tun. Als er nach Paris kommt, ist er nach den Jahren zähen Ringens im Vollbesitz aller künstlerischen Mittel. Der Autodidakt hat alle Stufen handwerklicher Arbeit durchlaufen, sich mit den Gesetzen der Farbe und der Perspektive auseinandergesetzt, ihre Möglichkeiten im Sinne der Komposition, der Übergänge und des Komplementären ausprobiert, aber das Auge war sinnlich noch nicht freigeworden, war sozusagen immer noch befangen unter dem Einfluß der holländischen Atmosphäre und jener tonigen Valeur-Malerei, wie sie auch Millet und die Schule von Barbizon geübt hatten. Stufenweise vollzieht sich in Vincents Malerei der Übergang von den noch im Helldunkel befangenen Tönen zu jener lichten Freiheit, die unter dem silbrigen Himmel von Paris immer stärker in seiner Seele Wurzel schlägt. Auf den ersten Bildern von Montmartre wird dieses Vortasten in die neue farbige Welt der Impressionisten offenbar. Wie ein Schatten liegt die Vergangenheit noch über diesen neuen Gesichtern, und erst langsam wächst er in die Atmosphäre des plein air hinein. Die Farbe gewinnt auf seinen Bildern zusehends an Helligkeit und Transparenz. Die Striche seines Pinsels sind leicht, fließend und von beinahe zaghafter Zurückhaltung. Es ist ein Tasten um die malerische Form mehr als ein bewußtes Zugreifen. Aber je länger er sich übt, umso stärker treten auch die malerischen Energien hervor. Das Stilleben vor allem ist für ihn ein willkommenes Mittel, die Wirkung der reinen Farbe an immer reicheren Motiven zu erproben, und auch im Bildnis gewinnt der Ausdruck immer stärker an innerer Kontur, und es ist ganz offensichtlich, daß er diesbezüglich unendlich viel von den Japanern gelernt hat, die in einem besonderen Sinn die Lehrmeister der Impressionisten gewesen sind. Der japanische Holzschnitt des 17. und 18. Jahrhunderts zeigt jene äußerste Konzentration auf das Wesentliche, jene Vereinfachung der Form, die das Detail negiert, um die entscheidenden Bildelemente umso kräftiger herauszuheben. Gauguin hat in diesem Sinne am meisten von den Japanern gelernt und übernommen, seitdem er in der Südsee mit der exotischen Welt in Berührung gekommen war. Auch Gauguins Malerei deckt sich nur bis zu einem gewissen Grade und vorwiegend in seinen Anfängen mit der Kunst der französischen Impressionisten, und es ist besonders aufschlußreich, zu beobachten, wie sich das Schaffen Vincents auf der einen, Gauguins auf der anderen Seite nach zwei durchaus verschiedenen Zielen hin entwickelt. Der eine nämlich gewinnt, völlig zurückgeworfen in die Abgeschiedenheit von St. Remy, jene äußerst visionäre Kraft, die das innere Gesicht einströmen läßt in das Bildnis der Schöpfung und dieses in eine höhere Form von Wirklichkeit übersetzt. Gauguin dagegen entwickelt seine Malerei auf dem Untergrund einer unbezweifelbaren eigenwilligen Musikalität immer nachdrücklicher zum Dekorativen hin, bleibt der Fläche verhaftet, ohne zum Monumentalen vorzudringen. Die Melodik seiner Farben freilich ist von einem unsagbar lyrischen Zauber erfüllt, während sich Vincents dynamische Kraft auf seinen Bildern meist durchaus dramatisch entlädt.

Paris kennzeichnet in Vincents Werk trotz allem, was er sich an neuen malerischen Mitteln angeeignet, immer nur einen Übergang, der genau die Mitte zwischen Werden und Vollendung hält. Erst die Sonne der Provence macht die letzten künstlerischen Kräfte in ihm frei. Diese entwickeln sich zunächst in einer Steigerung der malerischen Effekte. Aber schrittweise gewinnt auch die Form jene letzte Vereinfachung, mit der er den äußeren Eindruck in eine geschlossene Bildgestaltung übersetzt. Schon die ersten Bilder in Arles verraten sein Bemühen um eine durchaus transzendente Eindringlichkeit gegenüber alldem, was seine Auge heißhungrig aufnimmt. Zwar bleibt er dem äußeren Eindruck immerzu verhaftet, insofern er diesem das eigentliche Motiv seiner Bildgestaltung entlehnt. Die Mittel dafür können nur malerisch sein, aber was er fortan dem Boden der Provence motivisch entnimmt, wird mit innerer Vehemenz in eine durchaus bewußte, meist geometrisch bedingte, letzte bezwingende Form übersetzt, die der Natur nicht nur ihr imaginäres Geheimnis entlockt, sondern sie mit den inneren Gewalten des Künstlers in Gleichklang bringt. Nicht immer hat Vincent in jenen Augenblicken der Begnadung gemalt, in denen er in wenigen Stunden ein Bild auf die Leinwand bannt, das Gleichnis und Ausdruck der ihn selbst bewegenden Stimmungen ist. Aber in den höchsten Leistungen seiner Kunst offenbart sich jene Magie des Schöpferischen, die den Maler wie von ungefähr überfällt, zum Objekt hinzieht und dieses künstlerisch überwältigt. Die Technik seiner Handschrift, die besondere Art, wie er auf bestimmten Bildern die Pinselstriche auf die Leinwand hämmert, läßt nicht nur jene Summe an äußerster Konzentration erkennen, die der Künstler in ein Bild verströmt, sondern ist geradezu ein Gradmesser jener Empfindungen, die ihn bei der Niederschrift seiner Gesichte geführt haben. In den Schriftzügen seiner Pinselstriche prägen sich die geistigen Kräfte aus, aus denen heraus er die malerischen Akzente verteilt. Und es ist ungemein vielsagend, unter diesem Gesichtspunkt die Handschrift des Malers zu beobachten, die in ihrer besonderen Form ausschließlich von den Erschütterungen der eigenen Seele bestimmt ist. Fälscher und Nachahmer haben zwar oft versucht, dieses scheinbar Äußere der van Goghschen Technik zu kopieren, indem sie kurzerhand die Abbreviaturen der Pinselführung übernahmen, aber sie haben dabei immer übersehen und konnten es auch gar nicht wissen, daß jeder einzelne Strich dieser Handschrift einzig und allein durch den inneren Ausdruckswillen des Künstlers bedingt ist. So verblüffend deshalb jene Fälschungen auf den ersten Blick ansprechen konnten, so unvermittelt haben sie sich bei genauerem Zusehen dann durch sich selbst entlarvt. Es fehlte ihnen nämlich jene innere Logik, von der Vincent einmal in seinem letzten Brief aus St. Remy gesprochen (»Die Pinselstriche kommen und folgen ganz logisch aufeinander«), und dies ist der springende Punkt. Denn diese innere Ordnung seiner Pinselstriche erwächst ausschließlich der malerischen Intention, die bestimmte musikalische Akzente braucht, um die Lautstärken zu verdeutlichen, die sich zwischen den betonten horizontalen und steil vertikalen Lagen seines Auftrags oft in Schlangenlinien entwickeln oder sich zu Ellipsen und Kreisen runden, einmal kurz hingesetzt, breite Farbtupfen ergeben, dann dünn gezogen über Grundierung oder Malschicht verlaufen, immer aber einer inneren Gesetzmäßigkeit entsprechen, die – so darf man sagen – den seelischen Schwingungen adäquat ist. Diese Art malerischen Komponierens ist schon auf jenen prachtvollen, mit der Rohrfeder hingeschriebenen Zeichnungen zu ersehen, auf denen das musikalische Spiel der Linien in bewußt betonten graphischen Stärkegraden in Erscheinung tritt. Die Zeichnungen nach der Natur, wie etwa die grandiose Seelandschaft von Saintes- Maries mit den vom Winde bewegten Dünengräsern in nach rechts leicht ansteigenden Diagonalen und den von links steil heranschießenden Segelbooten oder die vertikal bestimmte Gasse des Fischerdorfes verraten bereits den inneren Rhythmus in der Seele des Künstlers, der sich dann auf den Gemälden zum Bild verdichtet. Hier erkennt man an einem eindeutigen Beispiel, wie aus dem Motiv der Natur höhere künstlerische Form wird, wie der Arbeitsprozeß das realisiert, was dem Maler als inneres Gesicht bereits offenbar war. Seine Briefe an Theo beweisen, wie lange Vincent oft über ein Bild nachgedacht hat, und wie dieser Prozeß des Suchens immer die Voraussetzung für das Beginnen seiner Arbeit gewesen ist. Es gibt aus seinen letzten Tagen in Auvers-sur-Oise ein vielsagendes Dokument in jenem berühmten »Jardin de Daubigny«, das die Basler Sammlung R. Staehelin verwahrt. Ein Vergleich der Naturaufnahme mit dem Basler Original, veröffentlicht von Walter Ueberwasser in seiner tiefgründigen Schrift über »Das letzte Hauptwerk van Goghs« (Basel 1936) erhellt eklatant, wie Vincent ein zufällig gegebenes Motiv in die ihm eigene bildmäßige Form überträgt, wie er wohl bestimmte Gegebenheiten der Landschaft wie Haus, Kirche und Garten übernimmt, um sie dann eng, und nach seinen Bildabsichten verändert, zusammenzurücken und in eine großartige Komposition von bestimmtem geometrisch- linearen Gepräge einzubauen. Das innere Gesicht ist künstlerische Form geworden, bei der die Grundelemente der Komposition, Horizontale, Diagonale, Vertikale und Kreis, vor allem aber die die Linienführung bedingende Perspektive, Anlage und Akzentsetzung des Bildes bestimmt haben. Die fortgeschrittene Technik seines Pinsels ist die logische Folge jener wachsenden Vehemenz der Empfindungen; sie erreicht in den letzten zwei Jahren seines Schaffens einen ständig zunehmenden Grad des expressiven Ausdrucks und es gelingt ihm, ähnlich wie dem Musiker mit den ihm eigenen instrumentalen Mitteln, alle Stimmungen seiner erschütterten Künstlerseele zum Klingen zu bringen. Wie Cézanne auf der einen Seite, weiterbauend auf der malerischen Überlieferung seiner Rasse, die große Vereinfachung und ähnlich das Sinnbild der provençalischen Landschaft gewinnt, so ist Vincent van Gogh, von einer stärkeren inneren Dynamik bewegt, der erste Expressionist der modernen Kunst geworden.

Dieses Wort trifft auch für den Bildnismaler zu. Wir sehen im Geiste die Berçeuse, die Arlesienne, den Postschaffner Roulin, den Dr. Gachet und jene wenigen Selbstbildnisse der letzten Jahre, diese vor allem mit ihrer bezwingenden Macht des inneren Ausdrucks, und erinnern uns dabei an jene Worte Hugo von Hofmannsthals von der ungeheuren »Seelenkraft, die die Natur geformt hatte und noch das andere, was hinter dem Gemalten war, das Eigentliche, das unbeschreiblich Schicksalhafte« und dürfen es ansprechen als das Humane in einem allgemeinen Sinne, nicht als Wiedergabe des Modells, sondern als Ausdruck seiner Wesenheit, seines Seins, seines menschlichen Bedingtseins; aufglühend und brodelnd wie ein Vulkan, aber auch zerrissen vom inneren Zwiespalt und den Qualen einer gemarterten Seele – auf Vincents letzten Selbstporträts.

Der alte Goethe spricht in seinen Unterhaltungen mit Eckermann des öfteren von den dämonischen Menschen und nennt als Typen derselben in erster Linie Shakespeare und Byron in der Literatur und Mozart in der Musik. Er meint allerdings, daß die Dämonen auf dem Gebiet der bildenden Kunst einen geringeren Spielraum hätten. Für Goethe ist der dämonische Mensch jene schöpferische Natur, die vom Augenblick begnadet, dem ungestümen inneren Trieb Ausdruck geben muß. Für ihn sind die Dämonen die Erreger des Schöpferischen schlechthin und nur dann verhängnisvoll, wenn sie die Kräfte des Menschen in einem Maße übersteigern, dem die physischen Energien nicht mehr gewachsen sind. Hätte er van Gogh noch erlebt, er würde seine Einschränkung gegenüber der bildenden Kunst nicht aufrechterhalten haben. Aber auch diese Einschränkung war schon zu seiner Zeit durchaus unbegründet. Goethe kannte weder Grünewald noch Greco, denn sonst hätte er sicher empfunden, wie sehr auch diese Meister in seinem Sinne dämonisch waren. Bei van Gogh aber wird wie in kaum einem anderen Falle die Tragik des Dämonischen offenbar. Für ihn gilt wohl das Schillersche Wort: »Tragen muß der Mensch, was ihm die Götter senden.« Aber die Macht der Dämonen ging schließlich über seine Kraft.

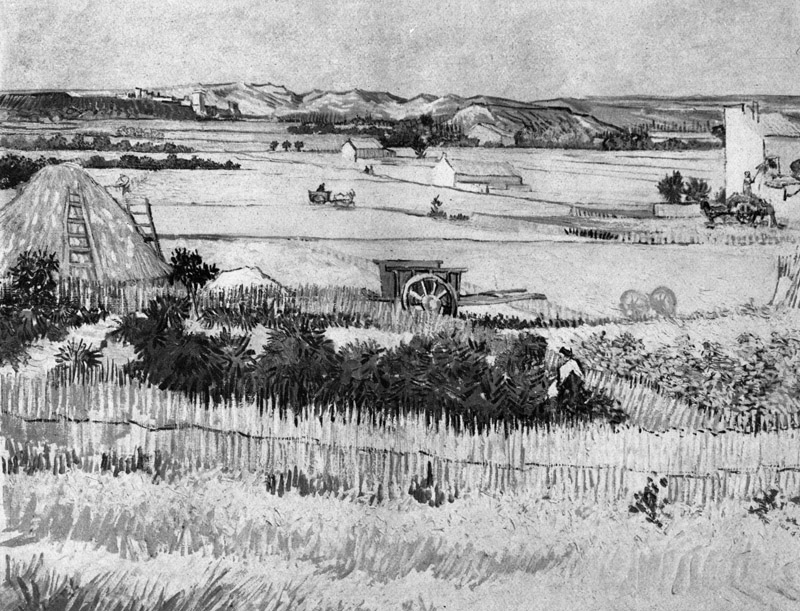

9. Provencalische Landschaft mit blauem Karren. Juni 1888. Laren. Sammlung V. W. van Gogh