|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zuerst, bitte, das Salzkorn! Indien zählt dreihundertundzwanzig Millionen Menschen, kennt über hundert verschiedene Religionen und Sekten, noch mehr völlig verschiedene Rassen und Sprachen. Mehr als alles das aber ist das Kastenwesen in Rücksicht zu ziehen, das schärfer noch trennt als alle Rassen, Sprachen und Religionen. Es ist daher eine Anmaßung, in einer kurzen Studie auch nur mit einer gewissen Allgemeingiltigkeit über die indische Frau sprechen zu wollen; doch glaube ich versprechen zu können, in weiten Zügen wenigstens ein Bild geben zu können, das immerhin im großen und ganzen zutrifft.

Drei Worte kennt der Europäer, der nicht gerade ein Gelehrter ist, von dem Leben der indischen Frau: Satti (Witwenverbrennung), Bajadere, Kinderheirat. Die beiden ersten Begriffe sind aus Goethes »Gott und die Bajadere« jedem Deutschen bekannt, einem Gedichte, das ebenso herrlich ist, wie es allem indischen Empfinden schnurstracks entgegenläuft. Schiwa, der Zerstörer – denn Mahadöh (der »große Gott«) ist nur ein Beiname Schiwas – sollte Mitleid mit einer armen Sünderin haben? Das ist – der Olympier verzeihe mir – echt christlich gedacht. Und dann: jedes Nautchgirl wird ja stets dem Gotte Schiwa als Gattin angetraut, was sie tut: singen, tanzen, lieben und dichten, tut sie ja dem Gotte zu Ehren! Die Nautch ist sehr angesehen, Millionen von Frauen beneiden sie. Sie führt im Tempel ein glückliches und recht freies Leben, verdient dabei, wenn sie schön, klug und gewandt ist, sehr viel Geld. Goethes Gedicht ist also ein haarsträubender Unsinn – – was natürlich nicht hindert, daß es eine der herrlichsten Poesien der Weltliteratur ist.

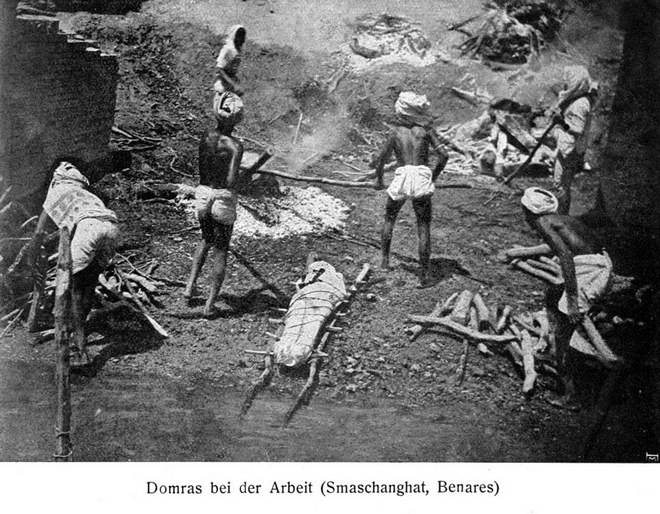

Was die Witwenverbrennung anbelangt, so kann man wohl sagen, daß – mit ungeheurer Mühe – die Engländer sie heute ausgerottet haben. Freilich wolle man nicht vergessen, daß nur etwa drei Fünftel des Landes rein englisch sind, der Rest gehört einheimischen Fürsten. Diese haben einen englischen Residenten zur Seite, der darauf aufzupassen hat, ob der Fürst »brav« ist, d. h. der englischen Regierung zu Willen, der sich aber andrerseits gar nicht um die innere Verwaltung des Landes kümmert. Manche dieser Fürsten sind in England erzogen, denken modern und sind in gewissem Sinne Reformatoren, andere aber sind auch Ultrareaktionäre und Despoten von reinstem Wasser. Daß in ihren Ländern auch heute noch hie und da »Satti« stattfindet, ist mehr als wahrscheinlich, zumal es häufig genug die Witwen selbst verlangen. Fallen sie doch sonst gewiß der sozialen Verachtung anheim, die immer noch so stark ist, daß vielen Witwen nichts anderes übrig bleibt, als sich der Prostitution in die Arme zu werfen: über zwei Drittel aller öffentlichen Dirnen sind Witwen. Ältere dagegen rasieren sich das Kopfhaar ab und werden Yogin, Büßerinnen und Bettelnonnen; in den Tempeln zu Benares kann man stets solche alten Weiblein sehen. Und die Witwen, die zu beiden Berufen weder Lust noch Neigung haben, die werden Köchinnen in europäischen Häusern: in allen drei Fällen sind sie ihrer Familie und ihren Kreisen vollständig entrückt.

Was endlich die Kinderheiraten angeht, so sind auch sie durch den englischen Einfluß einigermaßen eingeschränkt worden, kommen aber immerhin noch häufig genug vor. Wohlverstanden: Kinderheiraten sind Heiraten im ersten Lebensjahrzehnt, denn daß ein Mädchen mit zehn, elf, zwölf Jahren heiratet, ist selbstverständlich und auch nach englischem Gesetz erlaubt; älter läßt man denn auch, wenigstens in allen unteren Kasten, niemals ein Mädchen werden.

Das wären die drei Begriffe, die wir in Europa stolz auskramen, wenn wir die Stellung der indischen Frau charakterisieren wollen. Kommt man dann nach Indien, so kann man sicher sein, daß man im allgemeinen mit Frauen überhaupt nicht zusammenkommt. Zwar wimmeln alle Straßen in all den volkreichen Städten von Menschen, aber unter Hunderten von Männern sieht man kaum eine Frau, und diese eine ist dann gewiß sehr alt und sehr häßlich, gehört dazu mit aller Bestimmtheit den untersten Klassen an. Der Grund ist nicht etwa der, daß man die Frauen verstecke – das stimmt vielleicht für den mohammedanischen Teil der Bevölkerung, aber ganz und gar nicht für die brahmanischen Hindu.

Aber die Straße ist der Platz des Bummelns, des Schwatzens, des Faulenzens – und die Frau muß arbeiten: bei Tag ein Arbeitstier, bei Nacht ein Weibchen, so denkt der Hindu. Wenn man dann in die Höfe geht oder hinab zum Fluß oder auch vor die Stadt auf die Landstraße und in die Felder, so kann man reichlich Frauen sehen – viel mehr als Männer. Und sie arbeiten alle, arbeiten den ganzen Tag hindurch. »Ich bin mit meiner Frau sehr zufrieden,« sagte mir einmal ein Araber, »sie arbeitet mehr als ein Esel!« Genau dasselbe könnte auch mancher Inder sagen, vorausgesetzt, daß er eine so mindere Kreatur wie eine Frau überhaupt für würdig genug halten würde, ihr ein Lob zu erteilen.

Die Geburt eines Mädchens wird durch ganz Indien als ein großes Unglück angesehen. Der Mord eben geborener Mädchen geschah noch vor hundert Jahren ganz öffentlich und wird sicher auch heute noch geübt; ganz besonders soll das in der allerhöchsten Kaste, bei den Brahmanen, der Fall sein. Tatsache ist, daß der Unterschied zwischen der weiblichen und der männlichen Bevölkerungsziffer ein sehr auffallender ist. Während bei allen Ländern mit normaler Bevölkerungszunahme stets die Zahl der Frauen ein wenig größer ist als die der Männer (im Durchschnitt 48 Prozent Männer zu 52 Prozent Frauen), ist in Indien das Gegenteil der Fall, so zwar, daß auf 60 Prozent Männer nur 40 Prozent Frauen kommen.

In einigen Gegenden ist der Unterschied noch größer; und das ist sowohl bei den Hindu wie bei den Mohammedanern der Fall. Ich las gerade eine Statistik der Bevölkerung der Vorstädte Kalkuttas: auf etwa 150 000 Männer kommen da nur 100 000 Frauen, also zwei Drittel.

Nun ist es ja richtig, daß bei allen Völkern, die im Absterben begriffen sind, die Zahl der männlichen Geburten die der weiblichen stets um ein beträchtliches übersteigt; wir können diese alte Erfahrung jeden Tag nachprüfen bei unseren lieben menschenfressenden Landsleuten in Polynesien und Neu-Guinea. Die Hindu sind aber keineswegs ein absterbendes Volk, im Gegenteil vermehren sie sich sehr stark. So bleibt nur die eine Möglichkeit, daß der Mädchenmord, durch Ersticken in Milch oder Vergiften mit Opium, heute noch weiterbesteht, trotz aller Anstrengungen der englischen Regierung, die auch auf diesem Gebiete alles, was sie nur kann, versucht.

So tritt das Hindumädchen schon gleich unter einem unglücklichen Stern ins Leben, verachtet und gehaßt. Man findet Frauennamen wie Chi-Chi (Pfui! Pfui!) oder Ghirna (die Verachtete); auch Arna (Genug!) und Khayuto (Ende!) sind nicht selten. Wenn ein Mann sich recht schämt, sagt er: »Ich bin ein Weib!« Er prügelt seine Frau nach Herzenslust, und diese findet das ganz in der Ordnung; sie würde sich sehr wundern, wenn ihr Mann zu ihr, der Dienerin, liebenswürdig wäre. Man kann viele Monate lang in Indien reisen, ohne jemals Zeuge auch nur der allerkleinsten Zärtlichkeitsszene zu sein, wie man sie bei uns an jedem Sommerabend in allen öffentlichen Anlagen zu Dutzenden sieht.

Der brahmanische Hindu huldigt, wie der mohammedanische, der Polygamie. Beschränkt ist diese einmal dadurch, daß nicht allzuviel Frauen da sind, und dann durch den andern Umstand, daß sich nicht gerade sehr viele Leute mehrere Frauen – die in den oberen Kasten natürlich nicht arbeiten – leisten können. Auf diese Weise leben die Massen genau so monogam wie in Europa, während sich die Vielweiberei nur bei den Wohlhabenden findet. Den Wohlhabenden – das ist durchaus nicht gleichbedeutend mit den obersten Kasten; im Gegenteile ist die höchste Kaste, die der Brahmanen, da sie viel zu faul und zu stolz für jede Arbeit ist, häufig sehr arm und ernährt sich mehr noch als von »frommen Gaben« vom regelrechten Bettel.

Im allgemeinen ist die Stufenleiter der Frau im indischen Kaiserreiche die folgende: die Spitze nimmt natürlich die Europäerin ein, ihr folgt die Parsin, die fast immer eine ziemlich gute Erziehung erhält. In weitem Abstand folgt dann die Mohammedanerin, deren Los aber gegenüber dem der Hindufrau immer noch ein recht erträgliches ist. So beneidet denn manche Hindufrau dieses Los und benutzt gerne die erste sich ihr bietende Gelegenheit, um zu des Propheten Glauben überzutreten; nicht zum wenigsten liegt darin ein Grund der großen Werbekraft des Islam in Indien.

Obwohl diese Religion gar nicht daran denkt, zu missionarisieren und Proselyten zu machen, nimmt sie doch von Jahr zu Jahr mächtig zu, während die Erfolge des Christentums trotz jährlicher Millionenausgaben und eines ganzen Heeres von Seelenfängern aller Konfessionen – den größten Schaden stiften, wie überall, auch hier die amerikanischen Missionäre – geradezu lächerlich geringe sind. Freilich: Mohammedanerin kann jede Hindufrau von heute auf morgen werden, Europäerin aber kann sie nie werden, trotz der Taufe, das sieht sie sehr wohl ein. Dazu kommt, daß nur die allerärmsten und allerverachtetsten Kasten zum Christentum übertreten – diese Arbeit war natürlich am leichtesten für die Missionare – so daß heute jeder bessere Hindu schon aus dem ihm so eingefleischten Kastengeist heraus einen Widerwillen dagegen hat, Christ zu werden. Daß es unter den reichen Klassen freilich auch sehr gebildete und sehr unterrichtete Frauen gibt, ist selbstverständlich, daß diese aber eine so sehr, sehr geringe Zahl ausmachen, ist ein betrübendes Zeichen. Es gibt Frauen, die dichten können – sogar schön dichten für orientalische Begriffe – es gibt andere, hochgelehrte, die Panditti sind, das heißt, die die heiligen Bücher in Sanskrit lesen können. Aber alle diese sind verschwindende Ausnahmen.

Ist nun das Weib der niederen Kasten nichts anderes als ein Arbeitstier, so ist das der besseren Stände im allgemeinen ein wohlgepflegtes und gut hinter Gittern verwahrtes Luxustierchen. Jedes bessere Haus hat eine Zenana, ein Frauengemach, das von den übrigen Räumen streng getrennt ist. Dort sitzen die Frauen zusammen, und ihre Hauptbeschäftigung besteht darin, sich gegenseitig immer von neuem ihren Schmuck zu zeigen und über dessen mutmaßlichen Wert zu streiten. Schmuck, Juwelen, Goldarbeiten, dazu noch Seidenkleider und Wohlgerüche – das ist alles, was eine solche Hindufrau interessiert. Wenn es hochkommt, und wenn sie lesen kann, liest sie einen Roman, viel lieber aber irgendein schlüpfriges Buch mit pornographischen Bildern; wie denn überhaupt das Obszöne in der Religion wie im ganzen Leben der Hindu eine außerordentlich große Rolle spielt. Dazwischen, ganz sicher aber morgens und abends, wird dann ein wenig an dem Hausaltare gebetet.

Da die jungen Leute in den wohlhabenderen Klassen einander überhaupt nicht kennen lernen, so ist eine Liebe, vor der Ehe wenigstens, vollständig ausgeschlossen. Daß trotzdem die Ehen im allgemeinen nicht unglücklich sind, beruht darauf, daß die Frau mit ihrem neuen Schicksal meist sehr zufrieden ist: bekommt sie doch viel neuen Schmuck und hat außerdem viel mehr zu sagen als im elterlichen Hause – den Dienern wenigstens. Und wenn sie glücklich genug war, einer Anzahl Knaben das Leben zu schenken, erfreut sie sich sogar einer gewissen Hochachtung ihres eigenen Mannes – – kann man denn noch mehr vom Leben verlangen? – Die Hindufrau gewiß nicht!