|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Kaum eine halbe Stunde, nachdem der Lotse an Bord kommt, fällt schon der schwere Anker; der Dampfer ruht fest in dem sichern Hafen Kolombos. Ein künstlicher Hafen, aber einer der besten und sichersten der Welt, voll von Schiffen aller Flaggen. Tief innen, nahe am Landungsplatz, drängen sich die barocken bunten Segelschiffe der braunen, zerlumpten Seeleute von den Maladiven und Lakkadiven; weiter hinaus, hinter ihnen, ankern die englischen Kriegsschiffe. Tamilische und singhalesische Katamarangs und Guruwas winden sich zwischen den langsamen schweren Kohlenschuten; längs der breiten Wasserbrecher, über die der Monsun haushoch den Schaum spritzt, liegen in langen Scharen die Handelsschiffe aller Nationen. Man zählt mit Genugtuung die schwarz-weiß-roten Fahnen und stellt im Augenblick fest, wie stark gerade Deutschland an dem Handel Ceylons beteiligt ist. Deutsche Australlinie, Hansa, Hapag – vor allen aber die Bremer Schlüsselflagge des Norddeutschen Lloyds.

Die Pinassen und Barkassen der Hotels schmiegen sich an den Leib des großen Dampfers, warten geduldig, bis der Hafenarzt seine Visite beendet hat und die gelbe Flagge vom Maste verschwunden ist. Dann erst stürmen die Agenten die Gangway hinauf, die Güte ihrer »durchaus europäischen« Häuser zu preisen. Nur zwei von ihnen halten sich vornehm zurück, mustern kritisch die Passagiere und verteilen nur mit Auswahl ihre Karten. »Dji-o-ätsch« sagt der eine (Grand-Oriental-Hotel) – und der andere sagt: »Galle-Face.«

Wer nur ganz kurze Zeit in Kolombo bleibt, wird das »G. O. H.« vorziehen, das im »Fort«, der europäischen Geschäftsstadt, liegt, dicht am Hafen. Wer aber schon ein paar Tage bleiben will, der entschließt sich gewiß für »Galle-Face«, das in herrlicher Lage am Eingange in die Cinamon-Gardens (die Zimtgärten), dem prachtvollen Villenviertel Kolombos, sich befindet. Die Pinasse trägt ihn zum Landungsplatz, wo die Zollbeamten sehr schnell und sehr zuvorkommend sein Gepäck passieren lassen. Das ladet der Hotelkuli gleich auf einen Karren, den ein kleiner stämmiger Zebustier zieht. Der Fremde aber schwankt, ob er dem Auto, der Pferdedroschke oder dem malerischen Ochsenwagen den Vorzug geben soll, und wird sich am Ende doch gewiß für die Rickscha entscheiden, das leichte einsitzige Wägelchen, das ein trabender brauner Kuli zieht.

Es ist komisch genug, wie sehr sich bei uns alle biederen Leute (die natürlich nie eine Rickscha gesehen haben) darüber entrüsten, daß man sich von einem »Menschen« ziehen lasse! Wie entwürdigend, sagen sie, wie inhuman! Aber wenn sie tagtäglich sehen, wie irgendeine alte Frau zusammengebückt schwere Holzlasten auf den Schultern schleppt, wie ein Dienstmann einen Karren voller Möbel über die Straßen zieht oder ein Laufbursche schweißbedeckt gewichtige Pakete auf seinem Transportdreirad befördert – – dann sagen sie gar nichts und finden das ganz selbstverständlich! Ja, in aller Welt – ist denn ein Mensch als »zu befördernde Last« etwas Schimpflicheres oder Ehrenkränkenderes als ein Sack Kartoffeln? Der indische, chinesische und japanische Kuli, der mit seiner Rickscha sein sehr reichliches Auskommen verdient, teilt jedenfalls diese »humane« Ansicht gar nicht.

Durch das »Fort« geht die rasche Fahrt, vorbei an den reichen Läden und stolzen Geschäftsbauten der Europäer. Von dem größten und schönsten Gebäude weht die deutsche Flagge: es gehört der mächtigen Firma Freudenberg, deren Chef zugleich deutscher Konsul ist. Aber nicht von seinem Hause allein grüßen die heimatlichen Farben, auch die Firmen John Hagenbeck (der Bruder des Hamburgers), Raedemann, Boyesen usw. verleugnen durchaus nicht ihr Heimatland. – Der Rickschakuli lenkt in die »Pettah« ein, die »schwarze Stadt« der Eingeborenen, läuft flink zwischen enggedrängten Läden und Buden durch Singhalesen, Tamilen, Malaien, Mauren und Kaffern. Dort ragt eine buddhistische Dagoba auf, hier eine Moschee, eine Kirche oder auch ein groteskbunter Hindutempel. Friedlich genug hausen alle Rassen und Religionen hier zusammen, der Eingeborene Ceylons ist gescheit genug, wenigstens in etwas den großen Segen zu begreifen, den die britische Herrschaft für die Insel bedeutet.

Nun geht die Fahrt am Kolombosee vorbei, in dessen Mitte sich »Slave-Island«, die Sklaveninsel der Holländer, erhebt. Und bald genug ist das Ziel erreicht: dicht am Meere reckt sich stolz, unter sturmverbogenen Königspalmen das mächtige Galle-Face-Hotel.

Der Union-Jack weht über der Kuppel des Mittelbaus – aber deutsch ist doch das erste Wort, das den Deutschen hier begrüßt. Das Gepäck – der kleine Zebuwagen hat einen näheren Weg den Strand entlang genommen – ist inzwischen schon angelangt; mit schnellem Blick hat Herr Konrad Peter, der deutsche Direktor dieses besten Hauses in ganz Indien, die Namen seiner neuen Gäste gelesen. Ein zweiter Blick in »Wer ist wer?«, in »Who is who?«, in die Ranglisten, den Kürschner oder ein anderes Nachschlagebuch belehrt ihn schnell über die meisten seiner Gäste: so überrascht er jeden damit, daß er ihn längst »par Rénommée« kennt und mit seinem Leben und Schaffen durchaus vertraut ist. Wirklich, es gibt nichts, das dem Fremden sympathischer sein könnte als ein solch unverhoffter »persönlicher« Empfang – – wo ist der Mensch, der diese kleine Eitelkeit nicht hätte?

Galle-Face ist der Treffpunkt der weißen Rasse in Asien. Von Südwesten her kommt der Australier, von Osten aus Indochina, China und Japan der europäische Kaufmann, der Amerikaner von den Philippinen, der Holländer von den Sundainseln, der Deutsche von Neuginea. Von Südwesten kommt der Südafrikaner, vom Norden der Angloindier, vom Nordwesten der Europäer aller Länder. Hier trifft der Diplomat mit dem Handelsherrn zusammen, der Mann der Kopra-, Rubber- und Teeplantagen mit dem Seeoffizier, der Forscher mit dem Hammelherdenbesitzer. Bunt wird das Bild durch den indischen Maharadscha, Nabob oder Nizam, den japanischen, chinesischen oder siamesischen Prinzen, den malaiischen Sultan, den Parsi-Großkaufmann und den maurischen Juwelier. Und das alles vereint ein besonderer Kitt: der Globetrotter.

Überall durch die weiten Empfangshallen laufen barfüßig und still die singhalesischen Hotelboys, im weißen Jackett, den weißen Sarong wie einen engen Frauenrock um die Beine gewunden, die langen Haare hinten aufgesteckt, im Knoten, und gekrönt von dem Schildpattkamm. Jeder Gast hat dabei natürlich noch seine privaten Diener, die für sein besonderes Wohl zu sorgen haben, meist Madrassi, Tamilen, Malaien, Chinesen. Die Ajah Ceylons plaudert mit der Ahma Chinas: Kindsfrauen, die sich um nichts in der Welt bekümmern, als um das ihrer Obhut anvertraute Baby der Herrin, und die für sich natürlich wieder ihre eigenen Boys haben müssen.

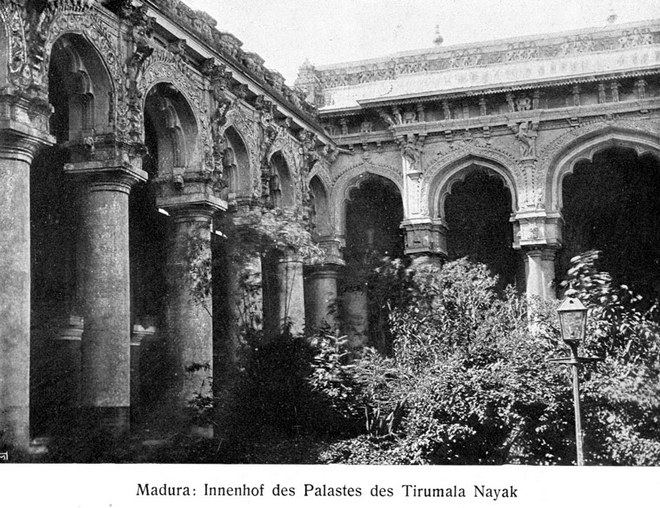

Hinten auf den Terrassen, nach dem Meere zu, lagern die Gaukler. Sie lassen Mangobäume aus dem in den Staub gesteckten Kern wachsen, lassen den Mungo mit der Kobra kämpfen, fressen Glas und Feuer, machen tausend Tricks und schwatzen in allen Sprachen der Welt dazu. Schöne Frauen in eleganten Toiletten – ach, im Galle-Face war Poiret längst bekannt, ehe er nach Berlin pilgerte – nehmen ihren Tee oder wandeln durch die Gänge, kaufen Seiden- und Goldbrokate bei dem stillen Händler aus Madura oder Mondsteine, Rubine und Sternsaphire bei dem völlig kahlrasierten Sohne des Propheten. Hinten im Saale spielt die Musik, drehen sich die Paare, vorne spielen die befrackten Herren Billard, Poker und Bridge. Aber immer wieder, wie ein klagendes Gespenst, fliegt ein kurzes Wort durch alle Hallen und Säle, ein Wort, das zurzeit der Herr ist des ganzen Ostens, das von allen Lippen tropft, hundertmal am Tage, und hineinkriecht in alle Ohren: »Rubber – how's rubber?«