|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

![]()

ie Diemel entspringt im Fürstenthum Waldeck und strömt von dort in nördlicher Richtung den Bergen Westphalens zu. Der erste hier von ihr berührte Punkt, bei dem wir zu verweilen haben, ist Stadtberge oder Marsberg, der Doppelort mit doppeltem Namen – denn das hoch und freundlich gelegene Städtchen theilt sich in zwei getrennte Orte, Ober- und Nieder-Marsberg.

ie Diemel entspringt im Fürstenthum Waldeck und strömt von dort in nördlicher Richtung den Bergen Westphalens zu. Der erste hier von ihr berührte Punkt, bei dem wir zu verweilen haben, ist Stadtberge oder Marsberg, der Doppelort mit doppeltem Namen – denn das hoch und freundlich gelegene Städtchen theilt sich in zwei getrennte Orte, Ober- und Nieder-Marsberg.

Stadtberge, die 772 von den Franken erstürmte Eresburg, ist der Ort, der stets in Verbindung mit der Irmensäule genannt wird, weil von hieraus Kaiser Karl seinen Zerstörungszug gegen das Heiligthum richtete. Von diesem wird später die Rede sein, hier möge nur Raum finden, wie Tradition und Volksphantasie späterer Jahrhunderte es sich ausgemalt haben: – das sind die Quellen der Schriftsteller, auf deren Autorität hin die ungedruckte Originalhandschrift von Paullini's Geschichte von Corvei also von der Irmensäule redet: »Irmensaül ist eine dem Irmo oder Irmino dienende Saüle, worauf sein Bildniß gestanden hat. Andre machen aus Irmensul einen Saahl oder Kirche, darin man diesen Götzen verehrte; dieser Tempel ist gewesen bei Eresberg, welches nach Etlicher Meynung so viel sein soll als Ehrenberg oder Heresberg, von Hera, die Griechen sagen Ὴῤα, ist bei den Lateinern die Abgöttin Juno, da weiland die Sachsen die Hera geehrt und der Wahn beim gemeinen Pöbel gewesen, als ob diese ertichtete Göttin zwischen Weynachten und heil. drei Königen Fest in der Lufft herumflöge, masen, nach der Poeten Wahnwitz, Juno eine Regentin der Lufft seyn soll: – In diesem Mers- oder Eresberg nu in Westfahlen war ein schöner großer ansehnlicher und weit berufener Götzentempel, darin das blinde Volk die Irmensaül verehrte. Dies Götzenbild war in Gestalt eines gewaffneten Manns, der stund unter dem blauen Himmel im grünen Feld in den Blumen bis an den Leib, mit einem schwerd umgürtet. In der rechten Hand hielt er ein Pannier, darin eine rothe Rose oder Feldblume war, in der linken eine Wage. Auf seinem Helm stund ein Wetterhahn, auf dem Schild ein Leue und auf der Brust ein Bähr. (So ist die Gestalt in Holzschnitt abgebildet in den annales Circuli Westphalici Stangefol's.) Was nun zu Eresberg eigentlich für eine Religion und was für Ceremonien dazumal üblich gewesen, können wir wegen der faulen Trägheit der damahligen Scribenten nicht gründlich erwähnen. Dieß ist gewiß, daß viele Priester, sowohl Männ- als Weiber diesem Tempel gedient haben. Die Weiber zwar waren nur mit den weissagungen geschäfftig, die Männer aber Warteten der opffer und des übrigen Götzendienstes. Die Priester nahmen allezeit diese Irmensaül mit in den Krieg, und nach gehaltenem Treffen schlugen und strafften sie die Gefangene oder die sonst etwa nicht frisch gefochten hatten, nach Verdienst. Es war der Gebrauch, daß die Priesterinnen den Gefangenen im Lager mit blosen Degen entgegen lieffen, solche bey einen ehernen Rost schleppten, in die Höhe huben, die Gurgel entzwey brachen und hernach aus dem Blut ihre weissagungen nahmen. Das erhellet auch aus einem altsächsischen Lied, darin ein Sächsischer Printz sehr wehmüthig klagt, daß er wegen eines unglückseligen treffens dem Priester zum Schlacht Opffer worden:

Schol ich nun in Godes fronen Hende

in meinen allerbesten tagen

Geben werden, und sterben so elende,

das müß ich wol hochlich klagen.

Wenn mir das glücke füget hätte

des Streites einen guten Ende,

Dorfft ich nit leisten diese Wette,

netzen mit Blut die hire (heil'gen) Wände.

In dem Tempel zu Eresburg sind überaus viele Köst- ja unschätzbare Kleinodien, Kronen, Schilt, Fahnen u. d. m. von lauter Gold und silber funden worden: alles dies bekam Karl zur Beute; das Bildniß selbst, so auf der zierlichen Säule stund, hat er Vermaledeyet, zu Boden geschmissen und zermalmet. Also ist der prächtge Tempel samt dem Bild gänzlich zerschleifft und zerstört worden, worüber man drey tage zugebracht.« – Die weitere Erzählung Paullini's mitzutheilen, wie Karl die Irmensäule nach Corvei habe führen lassen, wo man sie wieder gefunden und die Inschrift daran gelesen »Vorzeiten bin ich der Sachsen Herzog und ihr Gott gewesen, mich hat das Volk Martis angebetet« – wie sie sodann nach Hildesheim gebracht mit großer Fährlichkeit wegen auflauernder Heiden – wie man am Samstag vor Laetare jährlich dort symbolisch ihren Sturz sich erneuen lasse u. s. w., verbietet trotz ihres Interesses uns hier der Raum. Naiv ist vor allem Paullini's Deutung der symbolischen Attribute der Irmensäule: von der Rose in dem Panier sagt er, die Rose »sey aus dem schweiß einer Frauen, so Jona geheißen, entsprungen. Dieses Weibes Natur soll gewesen seyn, daß sie in der Frühstund weiß, im Mittag roth, gegen Abend grün geschienen hat. Nu die grüne, als eine beständige Farbe, ist das merkmahl der Ewigkeit, als ob die nacht, der Tod ihr die unsterblichkeit gebe. Wahre Ritter schämen sich unter dem hinckenden Pöbel allhier zu kriechen, deßwegen schwingen sich ihre Sinnenflügel sternen werts, um Seel und Ruhm, Leib und Geist mit dem Burger Recht der ewigen zu beschenken.« Siehe die ganze Episode in Dr. L. Troß Westphalia, 1826, Nr. 19. –

Stadtberge ist, wie erwähnt, ein sehr freundlich liegender Ort. Die Diemel schlägt einen Bogen um den Fuß des steil aus dem Fluß aufsteigenden Hügels, auf dem die Oberstadt mit der alten Stadtkirche liegt; unten, wo der Hügel nordostwärts verläuft, liegt die Unterstadt und an deren Südseite die große Heilanstalt für Irren – ursprünglich ein Kapuzinerkloster, in welchem nach der Aufhebung ein Dr. Ruhr eine Irrenanstalt anlegte, welche im Jahre 1817 von der Regierung übernommen, mit zwei Flügeln ausgebaut und der Provinz überwiesen wurde, die seitdem ein zweites großartiges Institut dieser Art für die wachsende geistige Verstörung der Zeitgenossen in Lengerich anzulegen gezwungen war.

Die verfallende altromanische Kirche in der obern Stadt, oder besser der bescheidene Holzbau, der sich vor ihr an dieser Stelle erhob, war der Schauplatz eines tragischen Ereignisses in den Tagen Kaiser Otto's I. In den Kämpfen Otto's zur Niederbeugung der Herzogsgewalt unter die königliche Macht bot Westphalen während des Jahres 938 einen wilden Tummelplatz dar. Nach Steele an der Ruhr hatte der König einen Reichstag berufen, um über Eberhard den aufrührerischen Frankenherzog Recht zu sprechen. Eberhard war nicht erschienen, er verharrte in der Empörung, er hatte einen Theil der Sachsen, ja Thankmar, Ottos Bruder sogar zu sich herübergezogen, und dieser überfiel in dunkler Nacht die Feste Beleke, worin sich sein und Ottos Halbbruder Heinrich befand. Thankmar nahm ihn gefangen und sandte ihn gebunden wie einen Knecht Eberhard zu, als bestes Pfand des Bündnisses – die Burg Beleke ließ er plündern, verheerte die Gegend und setzte sich darauf in der alten Eresburg fest. Hier aber ereilte ihn das Strafgericht. »Der König brach mit einem Heere gegen den Bruder auf und zog gegen die Eresburg. Die Bewohner öffneten ihm freiwillig die Thore, und Thankmar blieb keine andere Rettung, als in die dem heiligen Petrus geweihte Kirche des Ortes zu flüchten. Wüthend verfolgten den Flüchtigen hierhin die Leute des Königs, vor allen die Mannen Heinrichs, die ihren Herrn zu rächen gedachten. Sie erbrachen die Thür des Heiligthums; mit bewaffneter Hand – was heilige Scheu und die Gesetze der Kirche untersagten – drangen sie in das Gotteshaus. Thankmar steht am Altar, seinen Schild und die goldene Kette, das Zeichen seiner vornehmen Geburt, hatte er zu Tode erschöpft hier niedergelegt. Dennoch läßt er noch einmal in einen Kampf sich ein. Ein Sachse, Namens Thiotbold, trifft ihn und Schmähungen und Schimpfreden begleiten den glücklichen Streich: aber sofort gibt ihn Thankmar mit noch besserem Erfolg zurück, und Thiotbold haucht am Altar im scheußlichen Kampfe den Athem aus. Immer heißer entbrennt der Streit. Tapfer vertheidigt sich noch Thankmar, bis ihn ein Wurfspeer im Rücken trifft, der durch das Kirchenfenster, das dem Altar zunächst gelegen, auf ihn geschleudert war. Regungslos sinkt er endlich am Altar; ein Krieger Otto's, mit Namen Maincia, gab ihm den letzten Stoß und raubte die goldene Kette vom Altar.«

Otto hatte von Allem, was geschah, nicht gewußt, tief beklagte er das Schicksal seines unglücklichen Bruders. Doch milderte der Schmerz um ihn des Königs Strenge nicht; vier vornehme Männer, die mit Thankmar gemeinschaftliche Sache gemacht, wurden nach fränkischem Recht gerichtet und fanden durch den Strang ihren Tod. –

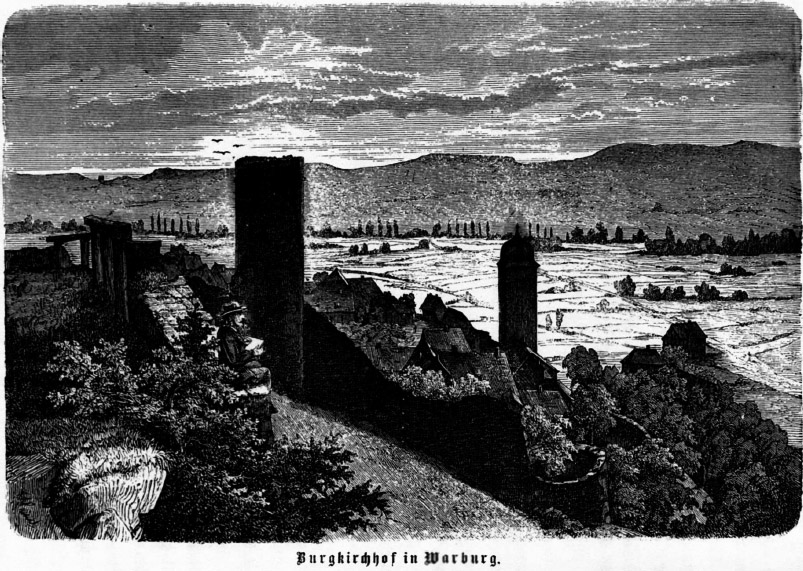

Der Diemel abwärts folgend, erblicken wir bald Westheim, mit gräflich Stolberg'schem Gut und Park, und erreichen dann das malerische, am linken Ufer der Diemel liegende Warburg.

Warburg, einst Wartberg genannt, war im 10. Jahrh. Hauptort einer Grafschaft, welche aus Theilen des sächsischen Hessengau's, des Nethe-, Itter- und Patergau's bestand und deren letzter Besitzer Dodico hieß, der zu den Zeiten des Bischofs Meinwerk von Paderborn lebte. Meinwerk hatte schon lange den Wunsch gehegt, dies Gebiet der Kirche zu gewinnen – was hätte Bischof Meinwerkus der Kirche nicht gewinnen wollen? – Graf Dodico war aber so wenig der Mann, der sich der Kirche willfährig zu zeigen beflissen, daß er eine Nonne entführt und mit ihr einen Sohn erzeugt hatte, der zum Erben seiner Besitzungen bestimmt war. Als aber die Zeit gekommen, wo der junge Graf wehrhaft gemacht und durch die Umgürtung mit dem Schwerte unter die Männer aufgenommen werden sollte, da starb er, von seinem Rosse abgeschleudert und zertreten, eines elendiglichen Todes. Der gebeugte Vater erkannte darin ein Strafgericht des Himmels, er trat seine Grafschaft an den Bischof ab und starb gebrochenen Herzens 1020. Kaiser Heinrich II. bestätigte das Stift Paderborn 1021 in dem Besitz der Grafschaft, und Warburg wurde von nun an eine bischöfliche Landstadt. Der alte Grafensitz in der Stadt wurde eine bischöfliche Burg und Burgmänner wurden eingesetzt, ihn zu beschützen. Dies hat die Stadt aber nicht gehindert an einer lebendigen Entwicklung ihres bürgerlichen Gemeinwesens; sie trat 1364 zum Hansabunde und erhielt männliches Selbstbewußtsein und rang ihren Beherrschern manches Privilegium und manches Freiheitsrecht ab. So wurde sie die zweite Stadt des Fürstenthums, Hauptort der Freigrafschaft Warburg, die zum Oberamt Dringenberg, oberwaldischen Districts des Fürstenthums Paderborn, gehörte.

Mit Warburg waren Brakel und Borgentreich die vornehmsten Städte des alten Hochstifts. Man nannte die Gegend dieser drei Städte den Liliengrund, wegen seiner Fruchtbarkeit, wahrscheinlicher weil die Lilie das Wappen von Warburg war.

Außerordentlich stattlich nimmt sich Warburg in des alten Merian berühmten Werke (s. Topograpia Westfaliae S. 58) aus. Im Vordergrund zeigt sich die über Wehren rauschende Diemel mit steinerner Brücke und alterthümlichem Brückenthor; Ober- und Unterstadt liegen malerisch über die Bergseite zerstreut, hohe Kirchen und viele starke Thürme steigen aus der umschließenden Ringmauer auf, Capellen mit Thürmchen krönen die den Horizont schließenden Berghöhen. Aus dem Häusergewirr, das die Stadt bildet, sieht man viele bedeutende Bauwerke sich emporheben. In der Erläuterung bemerkt der länder- und leutekundige Matthäus unter andern: »Und brawet die Statt ein herrlich gutes Bier. Es gibt auch in der Nachbarschaft herumb Bergwerk, auß welchem Eisen und Bley insonderheit gebracht wird, damit dann die Warborger einen Handel treiben.« Nachdem Merian ferner angeführt, daß die Stadt im westphälischen »Crayßverzeichnüß« unter den Reichsstädten aufgeführt sei und in der Reichsmatrikel monatlich auf drey zu Roß und dreyzehn zu Fuß angeschlagen worden – ein Verhältniß, das jedenfalls nur sehr kurze Zeit bestanden haben kann, da die Paderbornische Landeshoheit rechtlich nie aufhörte – fährt er fort: »Sie ist ziemlich schön erbawet: aber eines ungleichen Lägers. Allda zu sehen die Newstätter und Altstätter Kirch: Item die zu den schwarzen Brüdern, St. Peters Kirch, St. Johanns Kirche und andere. Hat auch eine Kirche in der Burg und vier Thore.«

Noch heute bietet die alte Doppelstadt, die Altstadt unten am Diemelufer, die Neustadt oben über die Höhe ausgebreitet einen hübschen und malerischen Anblick; aber die Gegend hat viel an Reiz verloren, seit die Höhen entwaldet sind. Und von den alten Mauerthürmen Merians sind die meisten gebrochen, von den alten Patrizierhäusern die meisten geschwunden, nur die Kirchen und das alte Dominikanerkloster zwischen Altstadt und Neustadt, jetzt der Sitz des Kreisgerichts, treten noch hervor.

Die Warburg umgürtende Feldmark ist von sehr fruchtbarer Beschaffenheit und wird, wie die von Soest und von Magdeburg, die Börde genannt, ein bis jetzt unaufgehellter Ausdruck. Diese Fruchtbarkeit der Gegend, die Lage an einem Punkte, wo die Stadt zur Vermittlerin des Verkehrs aus dem großen westfälischen Landbusen mit Hessen und Inner-Deutschland wurde – denn sie liegt just da, wo dieser Verkehr sich den Ausgang schaffen mußte, den die Natur durch einen Flußdurchbruch nicht gegeben hatte; diese Lage also, und endlich der Einwohner Betriebsamkeit machten Warburg im Mittelalter zu einem starken, blühenden und nach Unabhängigkeit strebenden Gemeinwesen. In seiner Feldmark hatte es mehrere Dörfer, die jetzt, hauptsächlich durch den dreißigjährigen Krieg vernichtet, nur noch in dem Namen einzelner Felddistricte fortleben. Der Gewerbfleiß der Bürger richtete sich besonders auf die Erzeugung von Leder, Tuch, Leinen. Ganze Straßen waren mit Wollenwebern besetzt, welche eigenes Amt, Mühlen und Lager hatten. Zwei Vorstädte bildeten sich mit eigenen Pfarrkirchen; die Johanniter kamen und gründeten eine Niederlassung in der Stadt, und wenn, wie so häufig, Fehde und Orlog ausbrach da im berg- und schluchtenreichen Grenzlande, wenn die Sturmglocke die Bürger zur Abwehr des Feindes rief, dann hoben sich vierzehn- bis fünfzehnhundert derbe Bürgerfäuste die Wehre vom Nagel und die Pickelhaube vom Pflock. Das geschah auch eines Tages, als ein neugekürter Bischof von Paderborn von ihnen als unterthänigen Leuten ohne Weiteres Huldigung verlangte. Der Bürgermeister Heinrich von Hidessen sagte dem Bischof, daß der Hahn auf dem Thurme von Warburg in vier Herren Länder schaue (eine leise Andeutung auf den Schutz, dessen die Stadt von Hessen, Waldeck, Corvei und Braunschweig sich versehen und gewärtigen könne), und sodann ließ er seine Bürger mit ihren Wehren in geordneten Rotten eisenklirrenden Schritts an des Fürsten Herberge vorüber ziehen. – Der Bischof ward kleinlaut und weigerte sich nicht mehr, der Bürgerschaft alle Privilegien zu bestätigen. Auch Bischof Balduin gab ihnen schriftlich auf schönes Pergament: Wy willet lathen use leven borgere beyder stede to Wartberg, by oll eren olden rechte un in oll ehren Ehren un oll dyse vorschrevene Stücke wille wy usen vorschrevenen borgern bettern wo wy mogen. – Darauf erst huldigten sie.

Die ursprüngliche Burg Dodico's ward, wie der alte Meibom schreibt, schon 1199 durch Kaiser Philipp den Hohenstaufen dem Erdboden gleich gemacht. Neu aufgebaut, wurde sie von Burgmännern des Fürstbischofs gehütet, später einzelnen Familien als Lehen gegeben; wir finden als solche die von Modericke und von Canstein genannt. Im dreißigjährigen Kriege trug der Hauptthurm noch Kanonen. In den ersten Jahren des siebenjährigen Krieges wohnte ein Zweig der Familie von Spiegel darin. Um diese Zeit begannen die Franzosen das Werk der Zerstörung, indem sie das darin befindliche Holz abbrachen und zu ihrer Feldbäckerei verwendeten. Später gehörte sie den Herren von Canstein und Oer, von welchen der Oer'sche Antheil an einen Herrn von Münster überging, der denselben dem 1801 zu Paderborn verstorbenen Kammerpräsidenten von Mengersen verkaufte, welcher später den verschuldeten Canstein'schen Theil dazu erstand.

Der Burg gegenüber lag früher die älteste, die Andreas-Pfarrkirche, woran der berühmte Gobelin Persona, der Verfasser des » Cosmodromium,« Pfarrer war. (1409). Diese Kirche hatte eine dem hl. Erasmus geweihte Gruftcapelle – in einer Urkunde von 1421 wird ein Rector »St. Erasme altars gelegen in der Klucht Sankte Andreas« genannt. – Als nun in der Mitte des 17. Jahrhunderts die Andreas-Pfarrkirche in Ruinen lag, die Gruftcapelle ohne Dach und Fach war, ließ der Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg im Jahre 1681 eine neue Capelle über jener erbauen; dies ist die heutige Wallfahrtscapelle zum heiligen Erasmus, die jährlich am Fest der Dreieinigkeit von einer zahlreichen Procession besucht wird. Sie besteht also aus einem Ober- und Unterbau; zu der obern Capelle führt eine doppelte Freitreppe auf der Westseite empor; die untere, die Gruftcapelle, scheint der Mitte des 12. Jahrhunderts anzugehören.

Was die Geschichte der Stadt in neueren Zeiten angeht, so sind daraus die Verwüstungen des dreißigjährigen Krieges, der unter anderm auch die Stadt um ihren Ruhm als vorzügliche Obstpflegerin brachte, und des siebenjährigen Krieges zu erwähnen.

Im siebenjährigen Kriege fand unter den Mauern eine Schlacht statt. Der französische General Chevalier du Muy hatte am 29. Juli 1760 mit einem Corps von 35,000 Mann ein Lager von Ossendorf bis zum Diemelfluß aufgeschlagen und requirirte von der Stadt Warburg in ungemessener Menge das Material zum Schlagen von Brücken über die Diemel. Die alliirten Truppen hatten dagegen das hessische Städtchen Liebenau, vier Stunden von Warburg, besetzt, unter Anführung des Prinzen Ferdinand, des Erbprinzen von Braunschweig und des hannoverschen Generals Spörte; sie rückten an der Diemel entlang vor und griffen den Chevalier du Muy am 31. Juli im Rücken und in den Flanken an. Das Treffen war sehr hartnäckig, bis Lord Gramby mit der englischen Reiterei herbeikam, welche im vollen Trabe einen Weg von zwei Stunden gemacht hatte, und sich auf die Franzosen warf, die, bereits in großer Unruhe fechtend, sich jetzt durch die Flucht zu retten suchten. Ihre Reiterei stürzte sich in die Diemel, um hindurchzusetzen und rettete sich, allein die flüchtige Infanterie, die dasselbe versuchte, war nicht so glücklich und viele ertranken im Flusse. Ihr Verlust, ohne die Kanonen und Fahnen zu rechnen, war 5000 Mann an Todten, Verwundeten und Gefangenen. Die Verbündeten zählten 1200 Todte und Verwundete. Uebel aber sollte der Sieg deutscher Waffen der benachbarten deutschen Stadt bekommen; der brutale Engländer belohnte den Heldenmuth seiner Cavallerie, indem er ihr Warburg zu dreistündiger Plünderung überließ.

Unter den älteren Gebäuden der Stadt ist der Mönchehof auf der Neustadt bemerkenswerth. Er gehörte der Abtei Hardehausen; über dem Eingange lies't man:

» J. Jacob Luchtgenbach abbas Hardehaus. Ao. 1605.«

Dies ist der unglückliche Abt Jacob, der in Warburg sein trauriges Grab fand.

Der damalige Landgraf von Hessen hatte die Abtei Hardehausen schon mehrmals ersucht, ihm die sogenannte Mönchsstraße in Cassel, welche dem Kloster gehörte, für einen bestimmten Kaufschilling, den der Landgraf festsetzte, zu verkaufen. Die Mönche willigten in den Verkauf nicht ein; der Landgraf bot nun endlich nur die Halbscheid dafür, mit dem Bedrohen, daß sie, wenn sie nicht damit zufrieden wären – nichts dafür haben sollten. Nun reiste der Abt Luchtgenbach mit seinem Secretair nach Cassel, um selbst diese Hälfte des zuerst gebotenen Preises in Empfang zu nehmen. Der Abt zieht damit heim – aber hessische Husaren sind schon aufgestellt, ihn unterwegs anzuhalten, um ihm das Geld wieder abzunehmen. Indeß hatte sich zum Glück der Kutscher verirrt und brachte durch einen Umweg seinen Herrn endlich wohlbehalten auf den Mönchehof nach Warburg. Hier versteckte Luchtgenbach, wie die Tradition sagt, die ganze Summe, um sie zu bewahren, in eine alte Mauer, ohne irgend Jemanden etwas davon zu sagen. Nun aber traf den Abt das Schicksal, daß ihm, als er aus der Neustädter Kirche kam, ein Stein vom Thurme auf den Kopf fiel, der ihn gleich sprachlos zur Erde niederstreckte. Kurz darauf verschied er, am 21. Februar 1635. Das versteckte Geld wurde nun hin und her gesucht, und war nicht zu finden; bei jeder baulichen Verbesserung, die auf dem Hofe vorgenommen wurde, war von nun an ein Klostergeistlicher zugegen, damit, wenn sich das Geld finden sollte, die Arbeitsleute damit nicht durchgehen könnten.

Im Jahre 1693 erlitt der Hof einen Neubau, und im Jahre 1728 ließ der Abt Lorenz Kremper das Gebäude beinahe um den dritten Theil weiter ausbauen. Damals oder nach anderen bei der früheren Reparatur vom Jahre 1693 soll nun ein Mauermeister bei Abbrechung einer Mauer das Geld bemerkt und die Arbeit so eingerichtet haben, daß man an dem Tage nicht mehr an diese Stelle zurückkam – aber des Nachts kehrt der Meister zurück, hebt den Schatz, entweicht damit und hat bis auf den heutigen Tag nichts von sich hören lassen.

Das Rathhaus steht am Eingange der Neu- in die Altstadt. Von einer Seite ruht es auf der Mauer, welche die Altstadt von der Neustadt scheidet, und nach der andern Seite, nach der Altstadt hin, auf Bogen und Pfeilern, worunter der Weg zur Altstadt hinführt. – Es wurde im Jahre 1568 der Bau angefangen und 1570 beendigt.

Unter den Kirchen ist die St. Johanniskirche zu erwähnen. Das Langhaus mit den zwei schmalen Seitenschiffen und dem Kreuzschiff zeigt romanische Ornamentik, die Fenster aber die Formen der Uebergangszeit; der später angebaute schöne lange Chor ist gothisch; der letztere ist mit sehr gut gearbeiteten Statuen des Heilands und der Apostel geschmückt, die an den Wandsäulen unter Baldachinen von zierlichster gothischer Architektur stehen; sie scheinen der Mitte des 15. Jahrhunderts anzugehören. Daß die Bürger Warburgs stolz waren auf dies Bauwerk, zeigt die an der Nordseite des Chors angebrachte Inschrift: » Anno dom. MCCCLXVI feria tertia ante penthecostes h. gloriosum opus inchoatum est in honorem S. Johannis Baptiste. Amen.« Einen Schmuck von großer Schönheit besitzt die Kirche in dem vortrefflichen Bildhauerwerk aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, welches Christus mit den schlafenden Jüngern in Gethsemane darstellt und, leider vor Wetter und Zerstörung nicht geschützt und sehr verwüstet, außen am Thore im Freien aufgestellt ist. In dem weichen anmuthigen Styl dieses schönen Sculpturwerkes erkennt Lübke, der gründliche Erforscher westphälischer Kunst im Mittelalter, den Einfluß der Kölnischen Malerschulen, die den strengen statuarischen Styl unserer ältesten Skulpturwerke im 15. Jahrhundert zu mildern begannen.

Werfen wir einen Blick auf die Umgebung von Warburg. Eine Strecke oberhalb der Stadt mündet die kleine Twiste in die Diemel, von Südwesten kommend. Das Bachthal, obwohl am rechten Ufer der Diemel liegend, gehört noch zu Westphalen, und ein Spaziergang das hübsche Thal hinauf ist nicht unbelohnend. Zuerst erreichen wir Wormeln, ein Dörflein mit einem Rittergut, das einst ein Hof des Grafen Dodico war. Später waren die Grafen von Everstein damit belehnt, die hier in der Mitte des 13. Jahrhunderts ein Kloster der »Jungfrauen des grauen Ordens,« Cisterzienserinnen oder Bernardinessen stifteten. Die Klosterkirche ist beachtenswerth, gothischen Styls, aus der Mitte des 14. Jahrhunderts herrührend. Das Dörflein Wormeln war am Ende des vorigen Jahrhunderts Schauplatz einer kleinen Revolte. Die Gemeinde hatte einen Proceß um den Zehnten wider ihre grauen Jungfrauen verloren und da die Revolution damals – es war 1797 – in der Luft lag und über dem ganzen Lande brütete, ohne doch anderswo als in Wormeln zum Ausbruch zu kommen, so erhoben sich die Bauern gegen die Militair-Execution, welche ihre Jungfrauen nachgesucht hatten. Es ging ziemlich blutig dabei her – drei Bauern blieben todt auf dem Platze, aber die Insurgenten siegten und schlugen die Paderborner Truppen in die Flucht. Die Folge war für die Gemeinde eine sehr schlimme. Der Fürstbischof lieh sich 700 Mann Executionstruppen, welche Hessen freundnachbarlichst hergab, und die sich drei Wochen lang auf Kosten der Gemeinden Wormeln und Welda gütlich thaten.

Eine Stunde von Warburg in nordöstlicher Richtung liegt das Dorf Daseburg, an dem Fuße des merkwürdigen Desenbergs.

Der Desenberg ist eine hoch aufragende freistehende Höhe von konischer Gestalt, gekrönt von verwitternden Ruinen, aus denen man eine außerordentlich weite Aussicht genießt. Der in der Umgebung gefundene Basaltstein deutet auf vulkanischen Ursprung. Die Burg ist uralt. Schon 776 geschieht ihrer Erwähnung, sie hatte damals eine fränkische Besatzung und wurde von den Sachsen vergebens belagert. Später befand sie sich im Besitze des Grafen Dodico und kam nach dessen kinderlosem Tode durch die Schenkung Kaisers Heinrich II. an das Stift Paderborn – mit Warburg und Dodico's Grafschaft, wie wir oben sahen. Kaiser Conrad widerrief die Schenkung, nahm die Burg und die ganze Grafschaft wieder an sich und belehnte damit den Erzbischof Aribo von Mainz, welch Letzterer den Grafen Bernard von Nordheim damit unterbelehnte. Bernard, oder Benno, wie er gleichbedeutend genannt wird, übertrug den Desenberg seinem Anverwandten Bruno, der darauf Hof hielt und 1046 den neuerwählten Abt Rothard von Corvei empfing, und, als er im Zweikampfe umkam, in seinem Bruder Eckbert einen Nachfolger in der Verwaltung des Desenberg fand. Da unterdessen Erzbischof Aribo von Mainz gestorben war, machte der Bischof von Paderborn sein Recht auf die Grafschaft des Dodico, oder wie sie jetzt heißt, des Bernard, so wirksam geltend, daß Kaiser Conrad dasselbe nicht allein anerkannte, sondern sogar eingestand, nur durch falsche Vorspiegelungen des Mainzer Erzbischofs und Regierungs-Unerfahrenheit zu einer Verletzung dieses Rechts veranlaßt zu sein. Dies geschah 1033 und bezog sich nur auf die Grafenrechte, nicht auf die herzogliche Gewalt, welche Bernard (Benno) vertrat. Letzterem folgte sein Sohn Otto; dieser, der zugleich (1061) Herzog von Bayern wurde, trat in Bündniß mit den Sachsen gegen Kaiser Heinrich IV. und wurde deshalb 1070 auf dem Fürstentage zu Goslar seiner Güter und seines Lebens verlustig erklärt. Der Kaiser nahm und zerstörte ihm das Schloß Hanstein an der Werra, das Schloß Desenberg ergab sich freiwillig dem Heere des Kaisers. 1074 erfolgte der Frieden, der Otto in seine sämmtlichen Besitzungen wieder einsetzte. Von seinen Söhnen erbte Heinrich, Markgraf der Friesen, die eine Hälfte des Desenberg.

Als Heinrich 1102 von den Friesen erschlagen worden war, nahm seine Wittwe Gertrud († 1117) ihren Wittwensitz auf demselben. Ihre Tochter Richenza brachte die Hälfte ihrem Eheherrn, dem Herzoge Lothar von Sachsen, dem späteren Kaiser zu. Von Lothar kam die halbe Burg durch dessen Tochter Gertrud auf deren Eheherrn Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen, dem dessen Sohn Heinrich der Löwe im Besitze folgte.

Die zweite Hälfte war unterdeß von Siegfried, dem zweiten Sohne Otto's von Nordheim, dem sie zuerst zugefallen, an Graf Herrmann von Winzenburg gekommen. Dieser wurde 1152 mit seiner Frau Lutgard von einem seiner Burgmänner ermordet, worauf Heinrich der Löwe auch die zweite Hälfte für sich in Besitz nahm und das Ganze dem Grafen Wittekind von Schwalenberg als Burglehen übertrug. Wittekind aber war ein wilder Geselle; 1156 ermordete er den Grafen der Stadt Höxter, Theoderich, während dieser zu Höxter auf der Kirchhofsmauer saß und öffentlich Gericht hielt. Auf die Klage des Abts von Corvei bei Friedrich I. hielt Heinrich der Löwe über den Mörder zu Corvei öffentlich Gericht, er wurde zum – Schadenersatz verurtheilt und bis auf Widerruf nach Frankreich verwiesen. Allein der ungebändigte Wittekind störte sich daran nicht, er vertraute auf seine Veste Desenberg, ja er nahm nicht allein Theil an dem Bunde, den 1166 mehrere Fürsten gegen die Macht des Herzogs Heinrich schlossen, sondern war sogar der einzige, der von seiner Feindschaft nicht ablassen wollte, als Kaiser Friedrich I. am 1. Juli 1168 zu Würzburg die übrigen Gegner mit Heinrich dem Löwen versöhnt hatte. Dieser zwang den Trotzigen nun dadurch, daß er den Desenberg belagerte und als seine Sturmmaschinen nichts dawider vermochten, seine Bergleute aus dem Harz berief, welche Stollen in den Berg trieben, bis sie an den Brunnen geriethen und durch Abgraben desselben Wittekind zur Uebergabe zwangen. 1180 wurde Heinrich der Löwe seines Herzogthums verlustig erklärt. Von seinen Gütern erhielt der Bischof von Paderborn 1192 den Desenberg mit allen Gütern, welche einst Graf Siegfried, Otto's von Nordheim Sohn, innerhalb der Diözese Paderborn besessen hatte. Unter Bischof Bernard III. beschwerte sich der Abt von Corvei über die Beschädigungen, welche die Burgmänner zu Desenberg seinen Corveischen Gütern zugefügt hatten; es wurde demnächst durch Schiedsrichter entschieden, daß die Veste auf dem Desenberge abgebrochen und dort nie wieder eine Burg errichtet werden solle. Man schritt zur Belagerung, welche gleichzeitig von dem Bischofe von Paderborn, dem Abte von Corvei und dem Grafen Albert von Everstein unternommen wurde; indessen ebenso fruchtlos als eine zweite vom Jahre 1206, wo die beiden Kirchenfürsten und der genannte Graf sich noch durch die Hülfe des Grafen Adolph von Waldeck und Anderer verstärkt hatten. Wer in jener Zeit auf dem Desenberge wohnte, ist unbekannt – wahrscheinlich Nachkommen des wilden Wittekind. Die Spiegel finden sich erst 1275 im Besitze. Der erste von diesen, der den Desenberg bewohnte, war Ritter Herrmann Spiegel, der aus Köln stammte, wo die Spiegel zu den ältesten Geschlechtern gehörten, und den Namen nach ihrem Hause zum Spiegel in der Brigitten-Pfarre führten; danach führten sie auch drei Spiegel mit verschiedenen Tinkturen nach den verschiedenen Zweigen im Wappen.

Nachdem die Spiegel in Westphalen Fuß gefaßt, wurden sie hier ein mächtiges, weitverzweigtes Geschlecht, das sich weit um den Desenberg umher schwer fühlbar machte; namentlich zu den Zeiten des schrecklichen Friedrich von Padberg und seines Benglerbundes, dessen löbliche Thätigkeit von den Spiegeln eifrig beflissene Förderung erhielt.

Im Jahre 1417 ist Johann Spiegel Marschall von Westphalen, 1464 wird Jürgen Spiegel vom Bischofe von Paderborn mit dem Erbmarschallamt des Stifts belehnt. 1470 belagert Bischof Simon von Paderborn mit seinem Bruder Bernhard von der Lippe die Burg Desenberg, weil die dort hausenden Spiegel seine Stadt Warburg beschädigt hatten, und erobert sie mit Hülfe großer Kriegsmaschinen. Es wurde Friede geschlossen, wobei die Brüder und Vettern Spiegel, Namens Hermann, Domherr zu Paderborn, Gerd, Schoneberg und Heinrich, das Schloß Desenberg mit aller Herrlichkeit dem Stifte Paderborn zu Lehn auftrugen und es zu dessen Offenhause machten.

Die Spiegel, wie gesagt, waren stets unruhige und schlimme Nachbarn, ein vor vielen andern raub- und streitdurstiges Geschlecht; im Anfange des 16. Jahrhunderts, wo das Stegreifleben und die Heckenreiterei nicht mehr blühen wollte, geriethen sie einander selber in die Haare und fielen sich unter einander an. Es muß damals ein friedfertiges und einträchtiges Leben auf dem hohen festen Burgschlosse Desenberg gewesen sein. Die Brüder und Vettern Philipp, Werner, Simon, Johann und Mauritz konnten sich mit den Brüdern und Vettern Friedrich, Gerhard und Conrad nicht um Raum und Gelaß, Luft und Licht auf ihrer Veste vertragen. Den Gewaltthaten und dem Hadern ein Ende zu machen, befliß sich Bischof Erich von Paderborn; es gelang ihm endlich, einen Burgfrieden zwischen ihnen aufzurichten; der soll bei dem Belfried, dem Hauptthurme, anfangen und um den Berg herumlaufen, so weit das Spiegel'sche Hagenland reicht. Innerhalb dieses Kreises sollen sie und ihr Gesinde Frieden halten, bei Strafe des Handabhauens, so Einer den Andern mit gewaffneter Hand hauen oder stechen sollte. Kommt es zum Todtschlag, so wird der Bischof ohne Gnade nach Burgfriedensrecht richten. Jeder soll nach seinem Antheil für die nöthigen Wächter und Pförtner, für die Erhaltung der Gebäude sorgen; der Thurmhüter soll zugleich dem Bischofe und Stifte eidlich verpflichtet sein; bei Wahrnehmung von Fremden soll er blasen und Zeichen geben. Diesen Burgfrieden treu zu halten, müssen alle gegenwärtigen und zukünftigen Spiegel eidlich geloben.

Es scheint, daß den so zu leidlichem Friedenhalten gezwungenen Brüdern und Vettern das besänftigte Dasein auf ihrer Burg auf die Dauer unbehaglich geworden. Wenige Jahre nachher sehen wir sie nämlich ihrer hohen Stammburg den Rücken kehren und sich auf vier neuen Stammhäusern ansiedeln, auf Rothenburg, Klingenburg, Ovelgönne und Büchen. Den Desenberg ließen sie zerfallen und 1581 mußte sie Bischof Heinrich von Paderborn ermahnen, daß sie wenigstens den Thurm in Stande halten, weil doch alle Lehnsherrlichkeit ihnen nur von diesem Schlosse zustehe.

Der Desenberg spielt in der westphälischen Sage eine Rolle; es singt ein Dichter von ihm:

![]() ört, Wunder will ich melden

ört, Wunder will ich melden

Aus einer alten Mähr:

Noch lebt mit seinen Helden

Carol, der Kaiser hehr.

Wohl in dem Desenberge

Ruht er von Siegen aus,

Und zaubermächt'ge Zwerge

Bewachen ihm das Haus.

Da ruh'n auch in den Hallen

Seine Treuen lang gereiht,

In trunkenen Schlaf verfallen,

Von schwerem Bann gefeit.

Rings blanke Wehr im Kreise

Lockt schimmernd wie zum Krieg,

Sie aber athmen leise

Und träumen Streit und Sieg.

Und Carl am Felsentische,

Das Haupt vom Arm gestützt,

Im Antlitz Jugendfrische,

Inmitten der Halle sitzt.

Lang fällt in weißen Wellen

Hernieder Bart und Haar,

Mit seinen Heergesellen

Harrt er schon manches Jahr.

Oft ist's, als ob sie spüren

Des Lebens neuen Tag:

Dann geht ein freudig Rühren

Entlang das Felsgemach.

Aufstehn all' die Genossen,

Ergreifen Schild und Speer,

Doch bleibt der Blick geschlossen,

Die Seele schlummert schwer.

Dem Kaiser nur erhellet

Sich Aug' und Geist zumal,

Er ruft, daß laut es gellet:

»Sagt, Zwerge, des Jahres Zahl!«

Und horcht, und Dunkel wieder

Umschattet sein Gesicht:

»Legt, Kämpen, legt Euch nieder,

Die Zahl ist unsre nicht!«

Mit dumpfem Rasseln gleiten

Zu Boden Mann an Mann;

Sie schlafen und warten der Zeiten

Die lösen ihren Bann.

Und er sitzt wieder am Tische,

Mit weißem Bart und Haar,

Der Kaiser, voll Jugendfrische,

Das Antlitz wunderbar.

(Franz Oebecke.)

Ein anderer Dichter, der die Sage behandelt hat, J. Seiler, versichert uns, daß, wie Carl im Desenberge, auch Hermann im Hermannsberge bei Lügde und Wittekind im Wedigenstein an der Porta (nach verbreiteterer Annahme in der Babilonie) schlummern. Das Volk hat sich eben alle seine werthesten Helden in hermetischem Verschlusse conservirt, wenn man auch nicht absieht, wozu; denn wenn sie wirklich einmal hervorbrechen und Deutschland Heil und Segen bringen sollten, so läßt sich nicht leugnen, daß sie die schönsten Gelegenheiten dazu wirklich verträumt haben. Und weil sie denn in der rechten Stunde nicht kamen, so müssen wir wohl überhaupt an ihrem Kommen verzweifeln, und den deutschen Mythologen glauben, welche uns versichern, daß der in den Berg entrückte Held ursprünglich Niemand Anderes sei, als der alte Heidengott Wodan, der mit seinen Helden an den Tischen Walhallas sitzt, und seit der Einführung des Christenthums in Unthätigkeit versetzt und entschlummert ist, bis zur großen Schlacht, zum großen Weltzusammenbruch der »Götterdämmerung.«

Die Sagen von bergentrückten Helden finden sich bei allen germanischen Völkern; die Dänen lassen ihren Holger Danske in verborgenen Gewölben des Schlosses von Helsingör, die Engländer ihren Arthur, der auch, wie bei uns Wuotan, das wüthende Heer anführt, in einem der Eildonhills, die Friesen das Fräulein Marie von Jewer in einem Minengange unter der Burg zu Jewer schlummern; wie Carl der Große im Untersberge, im Donnersberge träumt, und Kaiser Friedrich, oder Kaiser Otto im Kyffhäuser, Siegfried im Bergschlosse Geroldseck, die drei Rütlimänner in einer Bergschlucht am Vierwaldstättersee, ist bekannt. Man könnte danach neben der mythologischen Erklärung auch noch die stellen, daß das Volk den Tod seiner Helden, welche sich ihm urlebendig ins Bewußtsein eingeschrieben haben, nun einmal nicht glaubt; sie sind wie eine Verkörperung seines ewig lebendig bleibenden Wesens, seines nationalen Seins und Wollens und deshalb können sie nicht gestorben sein, so lange dies letztere nicht stirbt. Merkwürdig ist, daß bis in die neuesten Zeiten die Mythe in dieser Beziehung schaffend thätig gewesen. So hat sie den Kaiser Joseph II. und Napoleon im Glauben des Volkes fortleben lassen, lange nachdem sie todt waren.

Unsere Wanderung folgt jetzt zunächst der Eisenbahn, die Westfalen in nordwestlicher Richtung erschließt. Die Bahn durchläuft hinter Warburg die Thäler des Eggegebirges. Dies zieht sich von Heerse in nördlicher Richtung zur Rechten fort, um mit dem Namen Lippischer Wald oder Teutoburger Wald das Fürstenthum Lippe zu durchstreichen und dann nordwestlich gewendet dem mittleren Emsthale zuzuziehen und etwa bei Bevergern unweit Rheine in der Fläche zu verlaufen. Einst hieß dies ganze Gebirge auf seiner etwa 24 Meilen langen Ausdehnung der Osning. Gobelin Persona nennt z. B. um das Jahr 1398 die Waldgegend zwischen Dringenberg und Paderborn den »Osing.« Einhard in seinem Leben Carls des Großen nennt die Gebirge bei Detmold Osnengi; er erzählt im 8. Capitel, im Jahre 783 habe Carl der Große den Sachsen zwei Feldschlachten geliefert, die erste an dem Berge Osnengi, bei dem Orte, der Thietmelli heiße. In einem Vergleich zwischen den Brüdern Otto und Ludwig von Ravensberg von dem Jahre 1226 wird die Gegend um Ravensberg osnyng genannt. Ohne nähere Ortbestimmung wird uns der Hosning in den Annalen von Xanten beim Jahre 850 genannt, wo Kaiser Lothar und König Ludwig der Deutsche sich mehrere Tage lang in ihm friedfertig und einträchtig an der Jagd ergötzen; ebenso kommt der Wald Osning, Osnig oder Osninc vor in Urkunden Carls des Großen und Heinrichs II. Auch die Heldensage kennt ihn: nach der Wilkinasage kommt Dietrich von Bern an den Wald Osning in eine Gastherberge und hört dort von der Burg Drachenfels und ihrem Könige Drosian an der anderen Seite des Waldes erzählen.

Nach dem heutigen Sprachgebrauche nennt man Osning oder Teutoburger Wald die Gebirgsstrecke etwa so weit, wie sie das Fürstenthum Lippe durchzieht; was von dort südlich liegt, ist die Egge, was nordwestlich, Ausläufer des Osning oder des Teutoburger Waldes. Der Begriff des Teutoburger Waldes wird auch enger gefaßt, namentlich von denen, welche die Walstätte der Hermannschlacht in die Gegend von Detmold verlegen; so sagt Clostermeyer in seiner bekannten Schrift: Die Benennung Teutoburger Wald kann nur auf denjenigen kleinen Theil des Osnings angewandt werden, welcher zwischen den beiden von der Lippe bei Neuhaus und Lippspringe, durch die Dören und unter dem Falkenberg her durch das Gebirge führenden Pässen eingeschlossen ist. Das läßt sich freilich leichter behaupten als beweisen, denn eigentlich ist die Benennung Teutoburger Wald nie als eine volksthümliche gang und gäbe gewesen, in Urkunden kommt sie nie vor, und wenn das Volk sie kennt, so ist sie ihm durch die Gebildeten vermittelt. Suchen doch andere den Teutoburger Wald ganz außerhalb des Osnings, wie wir später sehen werden; wogegen denn freilich der Ausdruck Teutmeyer (der alte Hof am Fuße der Grotenburg) spricht.

In Beziehung auf den Namen Osning ist noch zu erwähnen, daß derselbe oft Osnegge geschrieben wird; aus dem Osnegge mag, wie einige Autoren annehmen, Egge entstanden sein.

Den Namen Osning erklärt J. Grimm in seiner Mythologie (Seite 106) als heiliger Wald, Osning betrachtet er gleich Ausning und Aus, sächsisch Os, bedeutet Gott – womit denn wieder die Asen zusammenhangen mögen. Ein vaterländischer Geschichtsforscher, W. E. Giefers, hat es aber wahrscheinlich gemacht, daß in dem Theile des Osnings, welcher zwischen Driburg und Willebadessen liegt, sich das alte Nationalheiligthum sächsischer Stämme, das templum Tanfanae befand, welches Germanicus bei seinem Zuge ins Land der Marsen im Jahre 14 v. Chr. so gründlich verwüstete. Er hat sodann nachzuweisen versucht, und wie wir glauben, mit guten Gründen, daß das templum Tanfanae nur ein heiliger Wald war, den Germanicus nicht wohl anders als mit Feuer zu zerstören suchen konnte.

Nach den Römern brachen die Franken in diese Gegend ein. Von Marsberg her der Weser zuziehend kam 772 Carl in die Gegend des Tanfana-Heiligthums und fand hier die Irmensäule – höchst wahrscheinlich nichts anderes, als ein aus der Zerstörung des heiligen Hains durch die Römer übrig gebliebener Baumstamm – vielleicht eine alte heilige Eiche, deren Aeste von den Römern durch Feuer zerstört waren. Die Sachsen, sagt Rudolph von Fulda, der einzige Chronist, der uns die Irmensäule genauer beschreibt und der ungefähr 80 Jahre nach ihrer Zerstörung schrieb, die Sachsen verehren Quellen und belaubte Bäume.... truncum quoque ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo colebant; patria eum Irmensul appelantes quod latine dicitur universalis columna quasi sustinens omnia. Ein sub divo, unter freiem Himmel stehender truncus ist nun wohl ohne Widerrede ein Baumstamm, der seiner Aeste beraubt ist. Will man lieber glauben, es sei eine aufrechte Säule gewesen, so läßt sich auch dagegen nichts einwenden, immer aber darf man sicher annehmen, daß die Irmensul in dem alten, von den Römern zerstörten und wieder emporgewachsenen Gebirgswalde der Tanfana sich befunden habe.

Den Ausdruck Tanfana hat man bis jetzt nicht zu erklären gewußt. Merkwürdig ist, daß tanfanare auf italienisch prügeln bedeutet... tanfa oder tanfana müßte demnach einen Stock bedeuten und Heiligthum der Tanfana könnte als Heiligthum des Stocks, der Säule gedeutet werden!

Irmensul als Alles tragende Säule mit Rudolph von Fulda zu deuten, trägt auch J. Grimm kein Bedenken. »Irmangott,« sagt er, »ist der höchste Gott, der Gott Aller, Irminmann erhöhter Ausdruck für Mensch und Irminsul die große, hohe, göttlich verehrte Säule. Daß sie einem einzelnen Gotte geweiht war, liegt nicht in dem Ausdrucke selbst.«

Doch ist J. Grimm geneigt, den Cultus eines Gottes oder eines Wesens halbgöttlicher Natur für die Irminsul in Anspruch zu nehmen. Spuren dieses Cultus klingen ihm aus der im Osnabrückschen noch vorkommenden Redensart: he ment use Herrgott heet Herm, so viel als er lasse mit sich spaßen, oder: use Herrgott heet nich Herm, he heet leve Heer un weet wal totegriepen, entgegen. Darin soll leise Sehnsucht nach der milden Herrschaft des alten heidnischen Gottes im Gegensatze zu dem strenge richtenden und strafenden christlichen Gotte unverhalten sich ausdrücken. In einigen Gegenden Hessens und Westfalens lebt unter dem Volke der Reim:

Hermen sla dermen,

Sla Pipen sla Trummen,

De Kaiser will kummen

Met Hamer und Stangen,

Will Hermen uphangen.

»Nicht unmöglich,« sagt Grimm, »daß sich in diesen, durch die lange Tradition der Jahrhunderte gegangenen und wahrscheinlich entstellten Worten Ueberreste eines Liedes erhalten haben, das zu der Zeit erscholl, als Carl die Irmensäule zerstörte. Auf den noch älteren Arminius und die Römer lassen sie sich viel weniger deuten.«

Je weniger Bestimmtes wir über die Irmensäule wissen, desto mehr hat die Phantasie alter Autoren von ihr zu berichten gewußt, wie wir oben bei Marsberg sahen. Hier möge nur der kleine Roman Raum finden, den der Geschichtsschreiber von Paderborn, Bessen, von ihr mittheilt.

»Clodoald, Gouverneur einer großen Provinz in Dänemark, hatte nach dem Tode seiner Gemahlin noch drei Kinder im Leben, nämlich zwei Söhne, Clodoald und Hyazinth, und eine Tochter Hildegardis. Letztere wurde ihm in ihrem siebenten Jahre geraubt, nach Sachsen gebracht und zur Priesterin bei der Irmensäule bestimmt. Der älteste Sohn Clodoald wurde von Seeräubern entführt, kam an einen Schäfer in Afrika, mit dessen Sohne Faustinus er in der Folge unter dem Namen Ischyrion auf Abenteuer ausging. Der unglückliche Vater Clodoald reisete mit seinem jüngsten Sohne Hyacinth überall umher, um seine verlorenen Kinder wieder aufzusuchen; besuchte auch endlich seine Verwandten in der Gegend von Eresburg. Daselbst verfolgte er einst in der Hitze der Jagd einen Eber bis in den schaudervollen Wald, worin der Götze Irmin durch Menschenopfer versöhnt wurde. Kaum hatte er den Eber erlegt, da verkündigte eine fürchterliche Stimme den Zorn des Gottes und tausend Plagen, wofern man ihm keine Genugthuung leiste. Clodoald ward auf der Stelle blind, Kräuter und Gras vertrockneten unter seinen Füßen; doch schenkte man ihm das Leben, wenn er das zum Opfer brächte, was ihm zuerst aus seinem Hause begegnen würde. Das Schicksal traf den Hyazinth. Dieser unterhandelte mit den Priestern um seine Freilassung, wird aber gleich ergriffen und zum künftigen Opfer bestimmt. Auf das Gerücht entschließen sich zwei fremde Ritter, die sich gerade in der Gegend befanden, etwas für die Rettung desselben zu wagen. Beide – es waren Ischyrion und Faustinus – schlichen sich des Abends in den schaudervollen Wald; sahen am folgenden Morgen den Zug, in welchem der unglückliche Hyazinth, mit Blumen bekränzt, zum Opferplatze geführt wurde, und stürzten sich mit ihren Waffen zwischen die zahlreiche Begleitung. Die Priester drängen sich um den Hyazinth, die Ritter fürchten, er möchte von denselben erdrückt werden, und erbieten sich für seine Befreiung mit den Thieren des Waldes zu kämpfen. Die Bedingung wird angenommen, und die Löwen und Bären, welche den Götzen bewachen und die Schlachtopfer verzehren mußten, fallen durch die Hände der Ritter. Nun schreiet man über neue Beleidigung des Gottes, und drohet mit allerlei Plagen. Hyazinth und die beiden Ritter werden in dunkle Höhlen geworfen, und sollen nächstens geopfert werden. Hildegardis, jetzt Oberpriesterin, hat Mitleid mit den Schlachtopfern, will selbe retten, wird aber entdeckt und selbst zum Schlachtopfer bestimmt. Die vier Unglücklichen sehen noch im Kerker ihrem traurigen Ende entgegen, als Carl mit seinem Heere erscheint und die Eresburg erobert. Clodoald klagt ihm sein Schicksal, läßt sich in der Religion unterrichten und wird bei der Taufe wieder sehend. Nach der Oeffnung der Gefängnisse empfängt er den Hyazinth zurück und erkennt auch seine beiden andern Kinder, Clodoald und Hildegardis, die insgesammt die christliche Religion annehmen.«

Bessen beruft sich auf einen vaterländischen Annalisten aus dem Jesuitenorden als Gewährsmann dieser Erzählung. Doch trägt sie unverkennbar das Gepräge des Ritterromans aus den Zeiten der Marquise d'Urfé oder des Amadis von Gallien und die Erfindung ist nicht glücklicher, als die der Geschichte von der schönen und leidenschaftlichen Druidenpriesterin der Irmensäule, welche Bellinis unsterbliches Meisterwerk verherrlicht.

Als Carl der Große von Eresburg her gegen die Weser vorrückte und auf dem Marsche die Irmensäule zerstörte, lagerte er sich auf einer Höhe zwischen Kleinenberg und Willebadessen, auf welcher noch heute die Spuren dieses Lagers, große Wälle, wahrzunehmen sind. Man nennt die Stelle die Carlsschanze. Bei der Zerstörung der Irmensul, erzählt nun Einhard, verweilte Carl drei Tage an diesem Orte, und dabei erreignete es sich, daß wegen fortwährender Dürre und weil alle Bäche und Quellen ausgetrocknet waren, man kein Wasser zum Trinken mehr finden konnte. Auf daß jedoch das Heer nicht länger schmachte, machte, so will die Sage, der liebe Gott, daß eines Tages, als nach der Sitte alle ruhten, an einem dem Heerlager nahen Berge eine solche Wassermasse ausbrach und sich in ein trockenes Flußbett ausströmte, daß das ganze Heer genug hatte.

Es liegt nahe, diese wunderbare Quelle noch heute in dem sogenannten Bullerborn zu suchen, der bei Altenbeken liegt und der noch im 16. Jahrhundert das auffallende Phänomen darbot, daß er periodisch strömte und dann wieder versiegte: er warf stundenlang eine große Wassermasse mit bedeutendem Getöse und Rauschen aus und lag dann stundenlang wieder trocken. Den Ausbrüchen ging ein geheimnißvolles Rauschen in den Wipfeln der Bäume, welche die Quelle umstanden, vorher. Bei trockenem Wetter arbeitete die Quelle in größeren, bei nassem in kleineren Pausen. Vom December 1630 bis zum Jahre 1638 war der Bullerborn ganz versiegt. Seitdem aber fließt er ohne Unterbrechung und Geräusch, wie jede andere ordnungliebende Quelle; die eigentliche alte Quelle hat sich in mehrere Aufsprudelungen getheilt; man sieht nur noch Ueberbleibsel von einer Terrasse und alte Bäume, welche den ursprünglichen Born einst umgaben. Das Wasser fließt in die Sage, beide heißen dann die Beke und verlieren sich bei Neuenbeken im Sande.

Der Bullerborn ist freilich drei Stunden von der Carlsschanze entfernt; bis so weit mochten aber immerhin die fränkischen Vorposten vorgeschoben sein, die Fouragierer schweifen.

Die erste Station nach Warburg ist Bonenburg. Wir verlassen hier die Bahn, um einen Blick auf das berühmte Hardehausen zu werfen, eine der berühmtesten Klosterstiftungen im Lande – von Bonenburg kaum eine halbe Stunde entfernt, und dicht an der alten Paderborn-Casseler Chaussee liegend, die einst so belebt war und jetzt so verödet ist, wie Kloster Hardehausen selber. Es war eine Cisterzienser-Abtei, gestiftet 1140 von Bischof Bernhard I. von Paderborn, der in diesem Jahre zuerst Mönche aus dem Cistercienser-Kloster Altenkamp bei Rheinberg dorthin zog. Die eigentliche Stiftungsurkunde ist vom 5. Mai 1155. Im Laufe der Jahrhunderte wurde Hardehausen reich und mächtig wie irgend ein Convent im Lande und Kloster und Kirche schmückten sich mit vielen und schönen Kunstwerken. Das ist nun Alles zerstört. Am 8. Februar 1803, als Peter von Gruben, der 52. Abt, kaum ein halbes Jahr die Mitra getragen, wurde das Kloster aufgehoben und zur Domaine gemacht. Damit begann die Plünderung. Ein Pächter, Wahnschaffe, nahm Besitz von der Abtei, und wie es in jenen Tagen nun einmal feststand, daß alles Alte und Vererbte absolut schlecht und unnütz sei, so wurde wahrhaft barbarisch gehaust. Marmorne Bildsäulen aus der Kirche wurden zu Chausseesteinen verklopft, ein Altargemälde zu einer Scheibe für Schützen gemacht.

Endlich wurde die ganze Kirche, welche nach einigen dürftigen Resten zu schließen, eine reich ausgebildete Säulen-Basilika aus dem 12. Jahrhundert gewesen zu sein scheint, niedergebrochen und dem Erdboden gleich gemacht. Uebrig ist nur noch eine merkwürdige kleine achteckige Capelle, die aus zwei über einander liegenden Räumen besteht; zur oberen gelangt man auf einer außen angebrachten Freitreppe, wie bei der Schloßkapelle zu Warburg; der Stil gehört der Uebergangszeit an.

In den zu der Domäne Hardehausen gehörenden Waldungen war noch vor Kurzem ein ziemlich reicher Wildstand an Schwarzwild vorhanden, das jetzt noch in dem unfernen Forste von Marschallshagen nicht selten ist.

Die nächste Station ist Willebadessen – wieder ein altes Klosterstift, in hübscher Gegend an der jugendlichen Nethe liegend und einst den Benediktinessen gehörend. Es war 1149 gestiftet von dem großen Klosterstifter Bernhard I. von Paderborn und seinem Bruder Lutold von Oesethe, und im Jahre 1317 erhielt es vom Bischofe Theodorich II. die Erlaubniß, zu seinem Schutze das Städtlein Willebadessen neben seinen Mauern anzulegen. Im Jahre 1474 schloß es sich der Bursfelder Congregation an und reformirte so die verfallene Zucht. Aufgehoben im Jahre 1810 von der westphälischen Regierung, wurde es an den Freiherrn von Spiegel-Borlinghausen verkauft. Das Städtchen ist unbedeutend, es hat 1600 Einwohner.

Und dann eine Strecke weiter liegt rechts der Bahn wieder ein Kloster, diesmal ein hochadeliges Damenstift, Heerse, das Luthard III., Bischof von Paderborn, mit seiner Schwester Walburgis in der Mitte des 9. Jahrhunderts (868) stiftete, das sich also fast eines so hohen Alters wie Corvei rühmen kann. König Heinrich I. bestätigte die Stiftung 935. Abtei und Kirche sind nicht so zerstört wie manche andern; die Kirche ist sehr beachtenswerth. Ihre ältesten Theile, namentlich das niedere nördliche Seitenschiff sind auf einen Bau, den 1165 die Aebtissin Hogardis nach einem Brande aufführen ließ, gegründet. Sie beweisen, daß diese älteste Kirche eine flachgedeckte Säulen-Basilika war, welche später gothisch um- und übergebaut ist. Das Chor, unter dem eine geräumige Crypta liegt, ist um 15 Stufen gegen das Schiff erhöht. Im südlichen Querschiff befindet sich unten der Capitelsaal, oben der Nonnenchor. Vier schöne Marmoraltäre aus der Rococo-Zeit schmücken das Innere, sind aber grausam mit Oelfarbe überschmiert!

Einen Einblick in das Detail der Haushaltung eines solchen freiadeligen Damenstifts gewähren uns die noch vorhandenen alten Kammer- und Rentei-Register von Neuenheerse. Wir sehen daraus, daß im Jahre 1561 zur Haushaltung der »Ebbedei Hersse,« zu der »Küchen« an Gelde erfordert wurde 12 Thaler 7 Schilling 2 Deut, hauptsächlich für Fische, Käse, Salz und Zwiebeln – alles andere lieferten der eigene Besitz, die Oekonomie, die Abgabenpflichtigen. Die Summe erscheint aber nicht so gering, wenn man daneben als Preis für einen Pflug 6 Schillinge, als Lohn für die Köchin 2 Thaler angemerkt findet. Die ganze Geldeinnahme des Stifts betrug im Jahre 1561 nur 275 Thaler. – Kurz vor der Aufhebung im Jahre 1802 nahm das Stift an Früchten 5000 Berliner Scheffel und an Grundgeld und verpachteten Zehnten 2642 Thaler ein; die ganze Einnahme wurde auf 8366 Thaler, gering angeschlagen, berechnet.

Neuenheerse ist als Domaine durch Kauf das Besitzthum des Grafschaftsbesitzers Tenge zu Barkhausen geworden. Die Lage des Stifts zwischen Hügeln an den Quellen der Nethe ist sehr freundlich. Das Wassergebiet dieses Flusses bildete einst den Nethegau, über den wir eine Monographie von W. E. Giefers (Zeitschrift für vaterl. Gesch. Bd. V.) besitzen. Auch er hat als Ergebniß seiner Studien gefunden, daß der älteste Anbau dieses Landes in Dörfern, nicht in Häfen stattgefunden, wie schon A. von Harthausen nachgewiesen und daß von den urältesten Ortschaften des Nethegaus mehr als ein Drittheil im Laufe der Zeit verschwunden ist. Wahrscheinlich waren diese alten Ortschaften weniger bevölkert als die heutigen – doch dürfen wir immerhin schließen, daß unsere Gegenden in den frühesten Zeiten nicht viel weniger bevölkert waren, als heute. Das wenigstens ist mit ziemlicher Sicherheit zu berechnen, daß sehr große Striche Deutschlands erst jetzt wieder im Ganzen die Bevölkerung besitzen, welche sie vor dem dreißigjährigen Kriege hatten.

Bei Altenbeken zweigt sich der Eisenbahnstrang ab, welcher durch den Rehberg-Tunnel zunächst nach Driburg führt; doch ist auch die Fußwanderung durch die schönen stillen Wälder lohnend. Man verläßt dann die Eisenbahn schon in Buke, dem Dörflein auf einer ziemlich öden Hochebene und erreicht auf der trefflichen Chaussee nach einer halben Stunde etwa den Punkt, wo sich zuerst eine weite Aussicht aus das freundliche, von Waldbergen umkränzte Thal von Driburg öffnet, in dessen Tiefe das Städtchen und eine Strecke weit davon zur Rechten die Badegebäude liegen. Eine jäh abfallende Bergseite hinunter wendet sich dann die Chaussee in kunstreich angelegten Schlangenlinien. Endlich erreicht man den Ort und das Postgebäude, aus dessen zweitem Stock man hinter dem Hause in den hübsch angelegten Garten tritt, den die Gesellschaften der Badegäste beleben, und den man nur zu verlassen braucht, um sich nach wenig Schritten in der schönen, breiten, vierzeiligen Lindenallee zu befinden, welche zu dem Sierstorff'schen Gute führt. Dies Gut ist nämlich eins und dasselbe mit den Badeanlagen; rechts und links zu beiden Seiten der Alleen ziehen sich in zwei Reihen die großen freundlichen und umfangreichen Logirhäuser, Badehäuser, Promenadehallen und Gebäude der Verwaltung hin; die Wohnung der gräflichen Herrschaft schließt sich im selben Stile zuletzt der Reihe an; und nun öffnet sich die breite Straße, wenn man die beiden Gebäudereihen so nennen will, auf einen hübschen Park, der sich in einem engen romantischen Thale zwischen steilen, mit prachtvollen Fichtenbeständen bedeckten Bergwänden verliert.

Die Quelle sprudelt sehr reich, in einer neuen Fassung, hinter der »Wandelhalle« ihr eisenhaltiges Wasser aus – sie gewährt den stets häufiger aufgesuchten Heiltrank gegen die specifische Krankheit unserer Zeit; denn bekanntlich hat der Gott, »der Eisen wachsen ließ und keine Knechte wollte,« das Eisen ganz vorzugsweise spärlich in den Blutbestandtheilen wachsen lassen, welche die Adern der gegenwärtigen Generation füllen, und hat sie nach Ernst Moritz Arndt's Princip mithin politisch nicht ganz verantwortlich gemacht für den heutigen Lauf der Dinge in der Welt.

Driburg verdankt seine Existenz und seine Badeanlagen dem im Jahre 1842, in einem Lebensalter von zweiundneunzig Jahren verstorbenen Grafen Sierstorff, einem Manne von merkwürdiger geistiger Regsamkeit, der seiner Zeit in weiteren Kreisen durch sein Zerwürfniß mit dem Herzoge Carl von Braunschweig bekannt wurde. Er war Oberjägermeister in braunschweigischen Diensten, wurde von dem Herzoge dieser Würde entsetzt und gewann siegreich einen beim Bundestage wider den gewaltthätigen Herrn anhängig gemachten Proceß. Jenes Zerwürfniß hatte aber zur Folge, daß Sierstorff Braunschweig verließ, wodurch auch seine, mit ausgezeichnetem Kunstsinne gesammelte Gemäldegalerie später nach Driburg kam. – Ein in dem herrschaftlichen Gebäude ausgestellter großer und höchst elegant gearbeiteter Tubus, den der gräfliche Herr mit eigenen Händen gemacht hat, zeugt von seinen Kenntnissen und von seinen mechanischen Talenten. Die Sierstorff sind ein Geschlecht, welches sich mit einer merkwürdigen Energie rasch vom untersten Bürgerstande heraufgearbeitet hat. Gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts kam ein Hamacher (Faßbinder), Meister Franz Franken, aus dem Dorfe Sierstorf in die heilige Stadt Köln, siedelte sich hier an und erwarb sich die Mittel, seinen ältesten Sohn studiren und geistlich werden zu lassen; dieser geistliche Herr brachte es bis zum bürgerlichen Domherrn, 1626, ließ seinen jüngeren Bruder Jura studiren und verschaffte ihm die Hand der Tochter eines Kölnischen Bürgermeisters. Damit waren dem jungen Doctor der Rechte die Thore zu allen Ehren geöffnet – der Hamacherssohn wurde Syndicus der freien Reichsstadt und nahm den Namen Franken-Sierstorff an. Sein ältester Sohn wurde mit der Würde eines Stadtgrafen von Köln bekleidet und in den Adelsstand erhoben (1700). Von des Stadtgrafen Söhnen wurde der älteste in den Reichsfreiherrnstand erhoben; ein zweiter wurde Bischof von Antwerpen, ein anderer Canzler zu Hildesheim, und dessen Enkel, unser braunschweigischer Oberjägermeister, mit dem Grafenstande begnadigt. So sehen wir beinahe eine jede Generation um eine Staffel höher sich erheben.

Jener Bischof von Antwerpen war ein Sammler von Gemälden, und da aus seiner Erbschaft ein höchst merkwürdiges und meisterhaftes Werk der Kunst nebst mehreren anderen Stücken sich auf den braunschweigischen Großneffen vererbte, so wurde in diesem ebenfalls der Sammeleifer entzündet und er wurde Schöpfer der kleinen, jedoch ausgezeichneten Galerie, welche nur 200 Nummern, aber darunter viele wahre Perlen der Kunst umfassend, die Hauptmerkwürdigkeit von Driburg ist. Kenner, welche die vier Gemächer im obern Stock des Sierstorff'schen Hauses durchschreiten, werden gewiß in hohem Grade überrascht sein über die ungeahnte Welt von Schönheit, die, von Künstlerhänden offenbart, sie hier in einem stillen westphälischen Bergthale umgibt. Wenn auch der Christuskopf Leonardo da Vincis, der, wenn echt, jedenfalls stark übermalt ist, wenn auch die kleine Madonna Rafael's aus seiner früheren Periode sie nicht fesselt – sie werden sich desto mehr angezogen fühlen von dem großen Erbstück des bischöflichen Oheims, einem Geschenk der Stadt Antwerpen an diesen und einem Werke, über welches sich ein ganzes Buch schreiben ließe. Es ist eine Tafel, 5 Fuß 4 Zoll hoch und nicht weniger als 7 Fuß 5 Zoll breit: der Meister ist Franz Franck, der diese humana comedia, wie man das Ganze nennen könnte, im Jahre 1635 schuf. Franz Franck gehörte einer berühmten Malerfamilie an, erhielt seine erste Ausbildung von seinem Vater, dem älteren Franck, in den Niederlanden, und brachte dann mehrere Jahre in Venedig zu, wo er unter dem Einfluß der großen Meister, deren Werke ihn hier umgaben, eine richtigere Zeichnung, mannigfaltigeren Ausdruck der Physiognomien und ein glänzenderes Colorit sich aneignete, als man sie bei vielen Niederländern seiner Zeit findet.

Der Gegenstand, welchen unser merkwürdiges Bild mit einer ganz unnachahmlichen Technik, einer idealen Schönheit der Gestalten und einem seltenen Reichthum der Phantasie darstellt, ist offenbar eine Allegorie, deren erschöpfende Deutung jedoch große Schwierigkeiten bietet. Die ganze Darstellung zerfällt in zwei Abtheilungen, eine obere und eine untere. Wir sehen im Mittelgrunde der oberen einen, wie es den Anschein hat, von den Freuden des Daseins ein wenig erschöpften jungen Mann, den Alles umgibt, was die Erde einem Sterblichen an Genüssen bieten kann: der Saft der Trauben, Blumen, schöne Gestalten – darunter eine, die sich von einem Lager erhebt, von einer unnachahmlichen Anmuth ist; aber die Göttin der Wahrheit ist ihm genaht, und scheint ihm eine Offenbarung zu machen, für welche er in einem Zustande von bedeutender Sättigung nicht recht mehr empfänglich sein mag – die nämlich, daß am Ende dies ganze heitere lustige Erdenleben unter dem waltenden Einflusse des Zeitgottes sich zu einem großen Triumphzuge in den offenen Rachen der Hölle hinein gestaltet, einem Triumphzuge, den wir auf dem untern Theile des Bildes gewahren. Neben dem jungen Manne stehen aber noch andere Gestalten, die Tugenden der Weisheit, Religion, Hoffnung, Liebe, dann dicht ihm zur Seite Hercules, wie um ihm die männliche Stärke zum Kampfe mit sich selbst zu bringen. Ganz ohne Zweifel horcht er mit voller Hingebung ihren Lehren und ist voll edler Entschlossenheit, seine Jugend nicht mehr zu vergeuden; er will sich einem würdigen und edlen Ehrgeize hingeben und nur noch leben für die Ziele des Ruhms. Aber die Wahrheit kann ihm jetzt leider eine zweite Bemerkung nicht vorenthalten. Sie zeigt ihm, was es auf sich hat mit der Welt des Ehrgeizes, die der ersten Hauptgruppe gegenüber, zur linken Seite, uns in einer zweiten Gruppe in zahlreichen Gestalten vor Augen gestellt ist. Der sich ermannende Jüngling gewahrt, daß diese von der Göttin Juno angeführte Schaar von Helden, Priestern, Richtern und vornehmen Herren mit ihren Reichthümern, Ehrenkleinodien und Orden gerade so dicht über des Teufels Rachen schwebt, wie er, unser Jüngling, selbst mit seinen gutmüthigen Freundinnen und lustigen Gesellen; wie diese der Gott der Zeit, so führt jene die Gestalt des Todes aus ihren heiteren Höhen, musicirende Teufel und hübsche Teufelinnen und schäkernde Dämonen voran, in unbekümmerter Heiterkeit und stolzer Pracht in die Hölle hinein.

Den Teufel spürt das Völkchen nie,

Und wenn er sie beim Kragen hätte!

Der ermahnte Jüngling, so aufgeklärt über das gemeinsame endliche Ziel des gesammten Erdentreibens, wird nun wahrscheinlich vorziehen, seinen bisherigen löblichen Bestrebungen treu zu bleiben, lieber, als sich den ehrgeizigen Anstrengungen der Herren da drüben hinzugeben, mit denen er seiner Zeit früh genug ein Stockwerk tiefer unten das Vergnügen haben wird zusammenzutreffen. Vielleicht aber auch wirft er sich der Religion in die Arme, ein Element, welches der Meister in der Höhe durch einige wolkengetragene Engel mit Musikinstrumenten, Blumenkränzen und Kronen darstellt, aber offenbar, als im menschlichen Leben nur schwach vertreten, blos leise andeutet.

Mit einer ganz außerordentlichen Phantasie ist der untere Theil des Bildes gemalt, der Eingang zur Hölle, der Teufel, der triumphirend auf einem Drachen aus ihrem offenen Schlunde hervorreitet, die Gestalten der Dämonen und Scheusale, die hier in allen Felsenklüften nisten, – mit einer Phantasie, welche der eines Höllenbreughel nichts nachgibt, aber einen unendlichen Vorzug vor ihr hat – sie bleibt immer innerhalb der Grenzlinien des Schönen, des durch die Kunst Darstellbaren und des edlen Maßes. Von ganz besonderer Schönheit auch sind die Tänzerinnen mit Blumenkränzen in den Händen, die den kleinen geblendeten Liebesgott auf einem Fußgestelle auf ihren Schultern tragen, die Götzendiener mit Rauchfäßchen und Narrenkappen, die auf ähnliche Weise ein buntgeschmücktes Idol tragen, und was sonst noch da unten die Spitzen des großen lustigen Zuges bildet, worin alles irdische Treiben und Streben endlich ganz gemüthlich zum Teufel geht und in die Hölle einrückt.

Man sieht, der Künstler ist ein pessimistischer Philosoph gewesen; er erblickt den Menschen zweien Dingen hingegeben: entweder der Jagd nach Vergnügen, oder den Bestrebungen des Ehrgeizes und der Habsucht... und bei beiden Beschäftigungen führen ihn Zeit und Tod gemächlich bergab und auf dem bequemen breiten Wege dem Verderben zu. Das, was als höheres ethisches Gesetz, was als Religion dies Leben emporheben könnte, damit ist es überaus schwach bestellt; der Meister, der die paar musicirenden Engel da in der Höhe über sein Bild des menschlichen Lebens malte, hat offenbar von Religion nicht viel im irdischen Treiben entdeckt! – –

An seiner westlichen Seite wird das Thal von Driburg von einem ziemlich steil aufsteigenden bewaldeten Berge, dem »Haushahn« oder Schloßberge beherrscht, welcher auf seinem Gipfel die Ruinen einer alten Burg, der Iburg, Vergl. Giefers, zur Geschichte der Burg Iburg u. der Stadt Driburg. Paderborn 1860. trägt. Der Sage nach war einst das ganze Land um den Osning oder Teutoburger Wald Besitzthum eines sächsischen Adalings; er hatte drei Burgen, die er seinen drei Töchtern, Iva oder Ida, Ravena und Teckla hinterließ, und die danach Iburg, Ravensburg und Tecklenburg genannt wurden.

Ein sächsisches Castell scheint die Iburg allerdings gewesen zu sein, das Carl der Große einnahm, neu befestigte und dem von ihm errichteten Bisthume Paderborn übergab.

Im 12. Jahrhundert, vor 1136, wurde die Iburg zum Kloster für Nonnen des Benediktiner-Ordens eingerichtet. Bischof Bernhard von Paderborn war der, welcher die Sache betrieb, Schwester Beatrix, die Abtissin von Heerse, gab aus ihrem älteren himmlischen Palmgarten die Ableger für die neue Pflanzung her, und Ländereien um die Iburg herum wurden durch Kauf oder Schenkung erworben; Heinrich der Schultheiß von Paderborn wandte ein Lehngut in Frilinctrop daran; gerührt über so viel Freigebigkeit schenken die armen Nönnchen – nos pauperes Christi in Iburg commorantes – der Frau Schultheißin Ascela einen ganzen Korb voll Schmucksachen, welche sie beim Eintritt ins Kloster haben als weltlichen Tand von sich abthun müssen, während Frau Ascela diese Dinge von ihrem Standpunkte aus zu schätzen gewußt haben wird. Es sind goldene Ohrgehänge mit Perlen und Edelsteinen besetzt, zwei goldene mit Edelsteinen besetzte Halsbänder aus kleinen goldenen Kettchen künstlich zusammengesetzt, zehn Armbänder vom feinsten Golde, alles zusammen auf 20 »Talente« geschätzt; dazu noch ein und ein Viertel Pfund Silber.

Aber nur zwanzig Jahre hielten es die Schwestern auf der Iburg aus; die Weltabgeschiedenheit und Waldeinsamkeit des Ortes klagten sie unablässig ihrem geistlichen Vater, dem Bischofe Bernhard, bis dann schon vor 1136 in ihrer Noth ihnen Hülfe ward von einem frommen Manne, Heinrich Gerdenen, der seinen Hof Gehrden dem Herrn schenkte und den Nonnen der Iburg ein Kloster darauf baute. Heinrich war ohne Kinder, seine Schwester Maregard, seine Töchter Landegard und Helmburg nahmen selbst den Schleier, die Söhne der Schwester, Werno und Basilius, wurden Geistliche zu Gehrden.

Der dem Kloster von Heinrich geschenkte Besitz nahm nun sehr rasch zu. Viele Töchter aus den benachbarten Adelsgeschlechtern nahmen in Gehrden den Schleier, die Gaben mehrten sich fortwährend; Handwerker, Hörige, Wirthe siedelten sich neben dem Kloster an, und Bischof Theodorich erlaubte 1319 demselben, zur größeren Sicherheit eine mauerumschlossene Stadt anzulegen, wie er es 1317 Willebadessen verstattet. Der Propst, die Domina und der Convent von Gehrden setzten nun die Verfassung der neu zu schaffenden Stadt auf und indem sie Rechte und Pflichten der Herrschaft und der Unterthanen abwogen, trieben sie die christliche Selbstverleugnung nicht weiter, als es mit dem Gebote der Selbsterhaltung verträglich ist: für des Propstes leiblichen Unterhalt mußte jede Hausstätte auf Ostern z. B. nicht weniger als 80 Eier liefern. Accise von Bier und Branntwein, Haus- und Hofzins, Weinkäufe, Heuer, Vorheuer, Hühner, Einzugsgelder, Fleischzehnten kamen nach und nach zusammen, um die Bürger von Gehrden mit ihrem klösterlichem Regiment ein wenig mißvergnügt zu machen; deshalb, als sie nach dem Brande von 1685 ein neues Rathhaus aufgebaut, und nun die Abtissin ihr Wappen an dasselbe hängen ließ, rissen die Bürger dies herunter, zerschlugen es und erkärten laut, daß sie nicht mehr unter dem Weiber- und Nonnenregiment stehen wollten, erklärten dies auch dem Fürstbischofe rund heraus und erlangten dessen Einwilligung, das fürstliche Wappen an ihr Rathhaus zu hängen, was am 20. Februar 1686 mit großem Jubel ausgeführt wurde... eine echt deutsche kleine Rebellion, bei der die Erhöhung des fürstlichen Wappens nicht allein das Endergebniß (das ist öfter erlebt worden), sondern das Ziel der Empörung ist!

Gehrden wurde 1810 aufgehoben und als Domaine an den Grafen Bocholtz, von diesem an denselben Oberjägermeister Grafen Sierstorff verkauft, von dem wir oben geredet haben; es bildet jetzt das Hauptgut der Familie. Das Kloster ist in einen freundlichen Landsitz umgeschaffen. Die alte aus dem 12. Jahrhundert stammende romanische Kirche ist ein einfaches, aus Tuffsteinquadern ausgeführtes Bauwerk. – Von den dort einst hausenden Nonnen scheint eine, deren Bild in den ehemaligen Klostergebäuden gezeigt wird, sich immer noch nicht zur Ruhe geben und in die Thatsache der Säcularisation schicken zu können – sie geht um, und es wandelt sie von Zeit zu Zeit die Lust an, den Lebenden Besuche zu machen, ohne sich dabei anmelden zu lassen, was nicht dazu beiträgt, einen solchen Beweis voll Höflichkeit seitens einer todten Nonne angenehmer zu machen. So saß einst der verstorbene Oberjägermeister zu Gehrden in seinem Arbeitszimmer am Schreibtische, als die todte Dame geräuschlos bei ihm eintrat, und sich still, wie um den würdigen Herrn nicht in der Arbeit zu stören, hinter ihm auf das Kanapee setzte. Der Graf faßte sich und nahm den Anschein an, als ob er ruhig weiter schreibe; als er dann sich umsah, begegnete sie starr und zornig seinem Blicke, erhob sich jedoch wieder und verließ so geräuschlos, wie sie gekommen, das Gemach.

Nachdem die Nonnen nach Gehrden abgezogen, wurde die verlassene Iburg, auf der noch die Kirche erhalten war, im Jahre 1189 vom Bischofe Bernhard II. wieder zur Burg eingerichtet. Als Burgmänner finden wir darauf die von Brakel. Dies Rittergeschlecht, das sich bald »von Driburg« schrieb, saß vielleicht auf einem zur Iburg gehörenden Burglehn oder einem eigenen Edelsitz am Fuße des Berges und um seinen Sitz bildete sich das Städtchen »To der Iburg.« Es ist übrigens auch möglich, daß die von Driburg ein von den Brakel unabhängiges Geschlecht und daß sie Edelherrn gewesen, keine Ministerialen; sie hatten einen bedeutenden Lehnhof. Heinrich von Driburg, 1179, wird zuerst genannt. Der letzte des Geschlechts war Johann, der 1437 zu Paderborn als Domherr starb und seine Güter theils dem Bischofe von Paderborn, theils der Stadt Driburg vermachte. Er liegt in der Vorhalle des Doms zu Paderborn begraben. Wilhelm von Driburg, der Stiftsherr, den um 1420 ein Mönch vergiftete, weil er für die Reform der Klöster thätig war, scheint dem Geschlechte nicht angehört zu haben.

Die Iburg wurde von den Bischöfen von Paderborn vielfach versetzt, was ihren Verfall befördern mußte, und jetzt sind fast die letzten Trümmer verschwunden. Doch hat man in neuester Zeit Verdienstliches um die Verschönerung des Platzes gethan. – Die Stadt Driburg, eine ehemalige Vogtei des Oberamts Dringenberg, jetzt zum Kreise Höxter gehörend, hat etwa 2500 Einwohner.

Von Driburg suchen wir das Städtchen Brakel und das freundliche Thal der Nethe auf, die wir bei Neuenheerse vom Kamme des Eggegebirges sich herabschlängeln sahen der Weser zu, in welche sie oberhalb Höxter bei Godelheim mündet.

Der Weg läßt zur Linken tief im Waldesdunkel verborgen ein Oertchen, die Emde genannt: gleichen Namens mit einem Theile des gräflich Bocholtz-Asseburg'schen Forstes, an dessen nördlichem Abhange ein kleiner Bach ein schmales rings von Wald umschlossenes Thal bildet. Hier ist eine Glashütte, wo man noch heute in der Art der sogenannten Kurfürstenpokale alterthümliche Gläser mit Bildern in Schmelzarbeit herzustellen versteht. Wohl hat sich traditionell aus alter Zeit die rohe Technik bis heute dort erhalten, nicht so die alte Kunst.

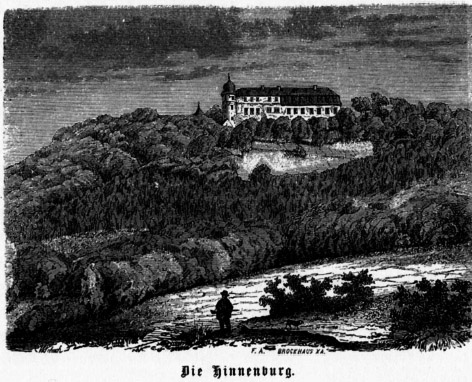

Aus dem Walde hervorgetreten, erblickt man bald in einem, von leicht und allmählich ansteigenden Höhen umgebenen Thale vor sich die Stadt Brakel: links in stolzer Ruhe das weithin leuchtende schöne Schloß Hinnenburg, mit seinem Thurme aus waldiger Bergkuppe ragend wie Alarco's Zinnen. Die Hinnenburg – man denkt bei ihrem Anblicke an Neuhof, das Schloß des Freiherrn von Wittekind in Gutzkow's »Zauberer,« dessen Scenerien ja diesen Regionen entlehnt sind – ist ein Sitz des alten, edlen Geschlechtes derer von der Asseburg.

Ohne uns auf etymologische oder andere Untersuchungen einzulassen, in wiefern das im 3. Cap. von

Tacitus Germania vorkommende

Asciburgium, das bei

Ptolemaeus 2, 11, 7 genannte

![]() , oder endlich die vom Geographen Strabo erwähnte Völkerschaft, die

, oder endlich die vom Geographen Strabo erwähnte Völkerschaft, die

![]() , in Zusammenhang mit dem fraglichen Namen stehen, mag hier nur eine Stelle finden, daß ein durch seine gelehrten Forschungen berühmter Gießener Professor, Knobel, in seinen ethnographischen Untersuchungen über die Völkertafel der Genesis (Gießen 1850, S. 41) die Erhaltung des hebräischen Namens

Askenas in dem Geschlechte derer von Asseburg, einem der ältesten in Deutschland, findet. Man glaubt den alten Stammbaumfabrikanten Don Gasparo Scioppio zu hören!

, in Zusammenhang mit dem fraglichen Namen stehen, mag hier nur eine Stelle finden, daß ein durch seine gelehrten Forschungen berühmter Gießener Professor, Knobel, in seinen ethnographischen Untersuchungen über die Völkertafel der Genesis (Gießen 1850, S. 41) die Erhaltung des hebräischen Namens

Askenas in dem Geschlechte derer von Asseburg, einem der ältesten in Deutschland, findet. Man glaubt den alten Stammbaumfabrikanten Don Gasparo Scioppio zu hören!

Die Asseburg, deren vollständige und älteste Geschichte trotz verschiedener Versuche noch wenig klar gestellt ist, scheinen desselben Geschlechts mit denen von Wolfenbüttel zu sein, dagegen die in die meisten genealogischen Werke des vorigen Jahrhunderts übergegangene Annahme, als sei Gebhard von Hagen, der um's Jahr 1090 lebte, der erste, so sich von der Asseburg genannt, und somit gewissermaßen Stammvater des Geschlechtes, ein Irrthum ist. Es scheint vielmehr gewiß, daß eine von Otto dem Großen, Herzoge zu Sachsen, dem Vater König Heinrich des Finkler's, um's Jahr 904 oder von Heinrich I. selbst auf der Asse, einem südlich der Stadt Wolfenbüttel im Braunschweigischen gelegenen, waldigen Bergrücken erbaute Veste als der älteste Sitz des Geschlechtes zu betrachten ist. Wahrscheinlich ist diese Asse-Burg in den Kriegen der Sachsen mit Kaiser Heinrich IV. zerstört worden; Günzel von Wolfenbüttel scheint dieselbe wieder aufgebaut zu haben, denn er wird in einem auf die Klage der lehnsherrlichen Abtei Gandersheim, wegen unbefugten Baues, erfolgten Breve, das Papst Honorius III. im Jahre 1220 gegen ihn erließ, als Erbauer des Schlosses Asseburg genannt. Dieses genannten Erbauers Nachkommen werden in Urkunden von 1224, 27, 36, 37 von der Asseburg genannt.

Die hohenstaufische Kaiserzeit mit ihren Welfen und Ghibellinenkämpfen, die das heilige römische Reich in allen Richtungen durchtobten, scheint in ihrem Ausgange in den Asseburgern das Gelüste, sich dynastisch geltend zu machen, hervorgerufen zu haben. So wird berichtet, daß um's Jahr 1254 die von der Asseburg in eine Fehde geriethen mit dem Herzoge Albrecht von Braunschweig, dem Sohne Otto's des Knaben und Enkel Heinrichs des Löwen. Der Herzog hatte eine für ihn unglücklich ausgehende Fehde mit Wedekind, Graf zu Hoya, Bischofe von Minden, gehabt. Zum Hohne des Herzog's, so meldet die Sage, sollen die von der Asseburg auf den Schilden ihrer Knappen und Reisigen zwei Löwen (das Wappen von Braunschweig), darüber aber einen Wolf (das ihrige), jene Löwen im Nacken fassend, haben malen lassen. »Das sollte,« wie die alte braunschweig'sche Chronik sagt, »die Deutung haben, der Herzog von Braunschweig, der eitel Lewen in seinem Wapen füret, möchte sich von denen von der Asseburg, die einen Wolf im Wapen hetten, beißen lassen, were derwegen ein ohnmechtig Lewe, weil er sich keines Wolfs erwehren könnte.« Der beleidigte Herzog belagerte die Asseburg bis in's vierte Jahr. Trotz der Versuche, die der Graf Dietrich von Eberstein und der Erzbischof Conrad von Mainz durch Einfall in das herzogliche Gebiet von Göttingen zu ihrem Beistande unternahmen, sahen die von der Asseburg sich doch endlich genöthigt, ihr Bergschloß zu übergeben und mußten um ihres heraldischen Scherzes willen die braunschweigischen Lande für immer verlassen. Die Asseburg gelangte in den Besitz der Herzoge von Braunschweig, in dem sie noch heute sich befindet. Herrliche Buchen beschatten ihre letzten Trümmer.