|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

![]()

as Land der Ruhr ist der Stolz, die Krone unseres Vaterlandes; die frischen rauschenden Berggewässer des Stromes sind das silberne Stirnband dieser Krone. Es ist ein ganz anderes Reich, als das durchmessene; aus der Idylle des Lippethales, worein die Geschichte uns nur romantische Episoden wehte, treten wir über in ein Epos, das von den Kämpfen urweltlicher Gewalten spricht, die sich Porphyrcolosse zum Denkmal aufgethürmt haben. Eine tiefe Waldeinsamkeit, wo unter den hohen Buchen- und Eichenwipfeln nur der Köhler seine Meiler schürt, wo nur zuweilen eine einzelne braungelbe Zigeunergestalt schleichend das Laub der Pfade aufrascheln macht, der Arnsberger Wald zwischen Möhne und Ruhr, bildet den vermittelnden Uebergang. Er führt aus dem anmuthigen, mild-fruchtbaren Gelände des Möhnethales zu der großartigen und wildpittoresken Natur der obern Ruhrufer, wo bald dunkle Felsen, die sich über Thalkessel voll grotesker Trümmer, wie Proteus über seine Robbenheerde beugen, keine Seltenheit mehr sind, wo die Adler und die Uhus horsten, in das Land der tropfsteinglänzenden Klüfte, der von allen Höhen niederkollernden und spritzenden Bergwässer: aus den Tiefen dröhnt da das dumpfe Pochen der Hammerwerke, schwere Rauchsäulen rollen sich über die Felszacken auf oder zerstieben an den Baumwipfeln – Dante's glühende Felsen treten uns im Brandlichte der hohen Oefen entgegen. Aber hier auf dem höchsten Gipfel haben wir auch die Grenze landschaftlicher Poesie erreicht, und wir wenden uns ab von dem Uebergange des Wilden zum Wüsten, winterlich Kümmerlichen, das zuletzt mit Krüppelholz, kahlen Gipfeln, Schnee im tiefen Mai und ärmlichen Hafersaaten endigt.

as Land der Ruhr ist der Stolz, die Krone unseres Vaterlandes; die frischen rauschenden Berggewässer des Stromes sind das silberne Stirnband dieser Krone. Es ist ein ganz anderes Reich, als das durchmessene; aus der Idylle des Lippethales, worein die Geschichte uns nur romantische Episoden wehte, treten wir über in ein Epos, das von den Kämpfen urweltlicher Gewalten spricht, die sich Porphyrcolosse zum Denkmal aufgethürmt haben. Eine tiefe Waldeinsamkeit, wo unter den hohen Buchen- und Eichenwipfeln nur der Köhler seine Meiler schürt, wo nur zuweilen eine einzelne braungelbe Zigeunergestalt schleichend das Laub der Pfade aufrascheln macht, der Arnsberger Wald zwischen Möhne und Ruhr, bildet den vermittelnden Uebergang. Er führt aus dem anmuthigen, mild-fruchtbaren Gelände des Möhnethales zu der großartigen und wildpittoresken Natur der obern Ruhrufer, wo bald dunkle Felsen, die sich über Thalkessel voll grotesker Trümmer, wie Proteus über seine Robbenheerde beugen, keine Seltenheit mehr sind, wo die Adler und die Uhus horsten, in das Land der tropfsteinglänzenden Klüfte, der von allen Höhen niederkollernden und spritzenden Bergwässer: aus den Tiefen dröhnt da das dumpfe Pochen der Hammerwerke, schwere Rauchsäulen rollen sich über die Felszacken auf oder zerstieben an den Baumwipfeln – Dante's glühende Felsen treten uns im Brandlichte der hohen Oefen entgegen. Aber hier auf dem höchsten Gipfel haben wir auch die Grenze landschaftlicher Poesie erreicht, und wir wenden uns ab von dem Uebergange des Wilden zum Wüsten, winterlich Kümmerlichen, das zuletzt mit Krüppelholz, kahlen Gipfeln, Schnee im tiefen Mai und ärmlichen Hafersaaten endigt.

Im gleichen Verhältnisse werden an dem untern Ufer der Ruhr der kleineren Felsen immer weniger, die Thäler weiter, wiesengrüner, der Fluß dehnt sich und hat seiner Stimme eine Sourdine aufgesetzt, als fürchte er, das Gebirge zu wecken, das seinen Zackenkranz abgelegt und sich unter die grüne flatternde Decke gestreckt hat.

Die Gebirge der Ruhr sind eine unmittelbare Verzweigung des weiter südlich als mächtiger Gebirgsstock sich erhebenden Westerwaldes; sie sind zum Theil aus den ältesten neptunischen Gebilden zusammengesetzt und zeigen an der untern Ruhr die Glieder der Kohlengruppe, gehören im Süderlande der Grauwackenformation an. Beide Bildungen gingen wahrscheinlich der des Teutoburger Waldes lange voraus und deshalb sind die Gebirge der Ruhr, von den wiederholt die Urwelt überspülenden Fluthen desto öfter zerrissen und zerklüftet, schroffer aufsteigend und mehr vereinzelt, denn die Höhen des Osnings.

In der tiefsten Wildniß des Süderlandes liegen die Quellen der Ruhr. Auf dem rauhen Plateau von Winterberg, das 2000 Fuß über der Meeresfläche erhaben ist, und doch nicht zu den Höhen des nahen Dorfes Astenberg hinanreicht, wo einer der Berggipfel 2600 bis 2700 Fuß mißt, sprudelt sie in drei starken Quellen aus der östlichen Seitenwand des »Ruhrkopp« hervor, windet sich wie unentschlossen in den Schluchten und wühlt dann, nach Norden gewandt, sich einen Paß durch die Berge offen. Rechts in ihrem Rücken läßt sie Küstelberg, über dem eine der höchsten Höhen, der Schloßberg, einst von einer Burg gekrönt, eine Aussicht auf Waldeck und beide Hessischen Lande, bis zum Taunus und seinem Feldberg gewährt. Ein früheres Nonnenkloster in Küstelberg, dessen Bewohnerinnen das Volk »Quiselen« nennt, ist später hinabgezogen nach dem »gelinden Felde«, der jetzigen Domaine Glintfeld, wo in der milden fruchtbaren Landschaft nach Medebach und der Waldeck'schen Grenze hinaus die Pfirsiche und Aprikosen blühen, wenn in dem kaum eine Stunde entfernten Küstelberg der tiefe Schnee auf den Aesten der Birken liegt.

Wild und steil, mit Haidekraut und kurzem Buchengestrüpp über den jähen Abhängen, sind die nahe zusammen gerückten Gestade der jungen Ruhr, gleich einer Landschaftsscenerie aus dem schottischen Hochland, bis das Gebirge breiter auseinandergeschoben bei Olsberg und Bigge den Fluß in Wiesengründe und bei Ostwig in eine schöne Landschaft voll Klippen und Baumschatten führt. Doch zwei Punkte locken uns zurück in das Gebirge zur Seite dieser obern, noch nach Norden strömenden Ruhr; der erste ist rechts Bruchhausen, eine der wildesten Parthien, wo die Natur nach einem Salvator Rosa zu rufen scheint; da ist kein Berg umher ohne seine Felsrisse, das ganze von Hochwald umgebene, mit Steinblöcken besäete Thal ist wie der Bauplatz für eine Gigantenwohnung; dennoch ist der Boden fruchtbar, man hat, um ihn urbar zu machen, die Blöcke gesprengt und wüste Brocken hier und da als Einfriedigungen des eroberten Grundes stehen lassen, dem zur Seite wieder ganze Strecken noch dem alten Chaos verfallen sind. Dicht am Fuße des schroffen Issenberges liegt das Dorf und freiherrlich Gaugrebische Gut Bruchhausen, über ihm, den Hang des Berges hinan, die isolirten kolossalen Bruchhäuser Steine; wir haben vor den ähnlichen Extersteinen gestanden, aber sie sind Kinder gegen die ungeheure Moles dieser Felsgebilde; auf viele Stunden weit überragen sie gen Nordosten das Gebirge wie großartige Warten. Zuhöchst auf dem Gipfel des Issenberges liegt der Feldstein, kleiner als die übrigen und dennoch an seiner schroffsten Seite eine 160 Fuß hohe Wand bildend und über die alten Baumwipfel ragend wie Saul über das Volk Gottes, malerisch durch scharfgezackte und gespaltene Formen. Die Aussicht von ihm, gen Norden hin bis über die Thürme von Münster, wird nur durch die Schwäche des Auges beschränkt. Tiefer liegt der Goldstein, wie ein schwerer massiger Belfried, fest und steilauf gemauert, die Bastei dieser Naturfeste; dann der Rabenstein, brockenhaft, ein Stück einer riesigen Ruine und endlich am tiefsten bergab, fast an der Mitte des ganzen Hanges, der mächtigste der Viere, der Brunnenstein, eine compacte aber trümmerhafte Masse. Er ist weniger steil als die übrigen und gibt durch Risse und kleine Flächen dem Fußtritte Raum, daß man ohne Gefahr ihn ersteigen und den Brunnen, (eine nah der Kuppe auf einem Plateau befindliche Höhlung, wo sich das zusammenrieselnde Regenwasser sammelt und durch ein Felsendach geschützt nicht leicht versiegt), beschauen kann. Habichte, Falken und Käuze siedeln in den Klüften der Felsen und steigern durch ihr Gepfeife oder lautloses Umkreisen der Zacken den Eindruck des wildpittoresken Bildes. – Die Bruchhäuser Steine bestehen aus Porphyr mit großen Bruchstücken der Grauwacke dazwischen, und zeigen alle Spuren einer vulkanischen Bildung; von der Gewaltsamkeit der Eruption sprechen die Felsblöcke, die weit umher geschleudert und zerschmettert liegen.

Etwa zwei Stunden weiter ins Gebirge hinauf bringen uns nach der Pleister-Legge (Lei, Gestein,) und zu einem so schönen Wasserfall, als ihn eine Berggegend, die doch nur zweiten Ranges ist, bieten kann. Wir haben die Ruhr zu überschreiten, dann führt ein anmuthiges Thal dorthin, durchrauscht von der kleinen munteren Elpe, von grünen Laubholzhöhen beschirmt, die nur selten in Felsparthien die steinernen Rippen ihres Baues durchscheinen lassen. Nur der etwa in der Mitte des Weges liegende Ohlenberg macht eine Ausnahme und glotzt, nur am Fuße reich bewaldet, mit kahlem Schädel weit über die andern fort, wie ein verdrießlicher Alter, daß unter all den grünen Gesellen er allein noch im Mai mit schneegebleichtem Haupte stehen muß. Das Thal verengt sich, die Straße klimmt die Höhen hinan und läuft an ihnen unter dem Laubdach hin, unten rauscht über Schlacken und Gestein immer unruhiger ihre Funken spritzend die Elpe, zuletzt Schaumwellen sich nachreißend, wenn wir dem Getöse des Wasserfalles uns nahen. Nun seitwärts, eine Felswand tritt uns entgegen, eine andere neben uns, eine dritte dieser gegenüber, und ein starker über dem Mittelriff aus unzähligen Quellchen und Zuflüssen zusammengerieselter Bach stürzt senkrecht eine Höhe von vielleicht 150 Fuß hinab, in eine Garbe von Wasserstralen zersplitternd, dann noch eben so tief über Trümmer und Absätze schäumend und aufdampfend. Wir stehen auf unserer kleinen Terrasse im feinen Dunstregen, betäubt von dem Getose und Gezisch, geblendet vom auffahrenden Schaume; von allen Bergen rieseln und kollern Quellen, den fast nur als Staub unten ankommenden Bach verstärkend und mit ihm der Elpe zueilend. Ueber dem Sturze einige hundert Schritt zurück liegt das Dörfchen Wasserfall, nur sichtbar, wenn wir die ganze Höhe erklimmen, um den Sturz aus der Vogelperspective zu betrachten; das Thal schließt sich dort und streckt nur noch einen Büschel Polypenarme als Schluchten und Wege in die Berge aus, wie um sich anzuklammern in der Furcht, von dem Wasserstoße losgerüttelt zu werden.

Ueber den Dörnberg führt von hier der Weg gen Ramsbeck, zu dem in der Geschichte modernen Actienschwindels berühmtesten aller Bergwerke, wo man vor Jahren Paläste bauete und Hunderttausende verschwendete, als ob man die Minen Golkonda's besitze und daraus ein neues Paris im Sauerlande bauen wolle – während man doch in seinen alten Gruben und Stollen, in denen freilich schon venetianische Kaufleute Schätze gesucht zu haben scheinen – man nennt die ersten Anlagen »Venetianer-Baue« – nichts besaß als Blei- und Kupfer-Erze, Schwefelkies und Zinkblende und eine sehr bescheidene Zugabe von Silber. Die große, hauptsächlich von Franzosen und Belgiern gestiftete Gesellschaft ist natürlich den Weg aller solcher Unternehmungen zur Ausbeutung der Leichtgläubigkeit gegangen, nur mit dem Unterschiede von anderen, daß die Großartigkeit der Schwindelei ihr noch bei späteren Geschlechtern ein bewunderndes Andenken sichert. Jetzt hat eine neue Gesellschaft sich der Bergbauanlagen bemächtigt und beschäftigt dabei mit befriedigendem Erfolge über 2000 Menschen. Südlich von Ramsbeck ist bei dem Dorfe Silbach eine alte Silbergrube wieder aufgenommen, in der schon im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert Harzer Bergleute thätig waren. Damals wurden im Centner Blei 80 Mark Silber gefunden, stellenweise auch gediegenes haarförmiges Silber.

Wir kehren über Gevelinghausen durch die Ostwiger Schlucht an die Ruhr zurück und sehen sie bei Olsberg einen weitgekrümmten Bogen schlagen, um nun ganz nach Westen zu strömen. Die Gegend besitzt sehr reiche Schieferbrüche, die hauptsächlich in Nuttlar ausgebeutet werden. Wir erreichen hier die Eisenbahn, die ostwärts weiter zieht, um zunächst die schon erwähnte hochliegende Stadt Brilon zu kränken, von dessen Thore sie über eine Stunde weit ihren Halteplatz angelegt hat. – Ein schönes Thal voll Gärten und Wiesen zwischen den auf beiden Seiten zurückweichenden Bergen führt uns nach Velmede, und von dort zu dem Thore der Höhle, die von der Sage als Velleda's Wohnung bezeichnet wird. Die Velmeder Höhle, welche man fast an der Höhe des Berges über dem Städtchen durch eine weite Thorwölbung betritt, ist eine geräumige aus einem Bogen geschlagene Halle, so weit und kirchenähnlich, daß sie früher jährlich eine Prozession umfaßte und christliche Gebete in endlosem Gesumme und Brechungen durch die Klüfte irrten, wo einst vielleicht unsere Wodansgläubigen Väter, unter dem feuchten Gewölbe sich fester in ihre Bärenhaut wickelnd, nach dem Felsspalte starrten, aus dem die mächtige Drude hervortreten mußte. Im Hintergrunde des Gewölbes senkt sich ein schwarzer Schlund fast senkrecht hinab, und hier mag Velleda, schaudernd vorgebeugt, den Stimmen ihrer schlimmen Götter gelauscht haben; drunten flüstert und zischt es; man hört den Stein, den man in den heiligen Schlund wirft, hier, dort, zehn, zwanzig Mal anfahren und dann in die Gewässer plätschern, die unten aus zahllosen Ritzen zusammenrieseln und ihre heimlichen Wege unter der Erde ziehen. Ein muthiger Fabrikherr hat es vor Jahren unternommen, trotz der drohenden Wassertiefe und der schreckenden Zacken des Schachtes hinabzufahren und wir wissen nun, daß man unten durch eine Seitenkluft in eine Halle gelangt, weit größer und prächtiger als die obere, hochgewölbt, märchenhaft, mit Säulen, Candelabern und grotesken Gestalten aus feuchtglänzendem Tropfstein; ob dem Frevler zürnend die Midgardsschlange und das Wolfungethüm Fenris erschienen, hat er nicht entdeckt, aber seine Beschreibung läßt unsere Phantasie ahnen, daß, wie in ihren Pyramiden die zu Holz gedörrten Pharaone, hier die alten Asgardgötter, inkrustirt und zu Stein erstarrt, den tiefen Fall ihrer Größe in den leise tropfenden Steinthränen beweinen. – Ein schmaler brocklichter Pfad, schlimmer als eine Leiter, führt aus der obern Höhle in eine Seitenkluft, welche in die geheime Werkstatt der Drude leitet, eine gemachähnliche Wölbung, klein, heimlich, mit spitzen Felszacken, die den Eingang bewachen, und schwarzen schmalen Spalten, die noch weithin im Berge sich verschlingen sollen; wir aber haben den heiligen Mistel nicht zur Hand und treten wieder an das Licht des Tages hinaus, das uns die sonst nicht hervorragend schöne Gegend doppelt anmuthig nach der nächtlichen Wanderung macht. Die Bewohner des Ortes unten wissen noch manche Sage von dem »Hollenloch« und seinen weisen Frauen, den Hollen, die es einst bewohnt und bald Glück, bald Unheil über Menschen und Saaten gebracht haben sollen. Sonst nimmt die deutsche Sage nur ein Wesen, Frau Holla, an, die über die Spinnerinnen und den Flachsbau wacht, die es schneien läßt, wenn sie ihr Bett macht und die Federn fliegen, die zu Mittag als schöne weiße Frau in der Flut badet und verschwindet, und nur durch den Brunnen Sterbliche in ihre Wohnung kommen läßt. Daß aber die hohe Velleda gehaust habe in der Höhle von Velmede, ist eine Behauptung, deren Verantwortung die Sage übernehmen muß, welche es so will; wir wissen nur durch Tacitus' dürftige Angaben, daß sie, im Lande der Bructerer gebietend, auf einem Thurme wohnte, daß man sie wie ein höheres Wesen verehrte, und ein Schiff ihr zum Geschenke die Lippe hinauf zog; wir sehen trotz des mundium, worin der Germane seine Weiber hielt, sie ein Bündniß zwischen Tencteren und dem Volke der Colonia Agrippina schließen; aber wo sie in Einsamkeit, den Augen des Volkes entzogen, der Prophezie geheimnißvolle Gabe pflegte, ist so unmöglich zu bestimmen, wie das Wesen jener Gabe altgermanischer Frauen selbst, dem wir nur das an die Seite setzen können, daß ja noch heute fast allein den Frauen die Gabe des Hellsehens wird. Jedenfalls aber spielt die Velmeder Höhle im Volksaberglauben eine große Rolle. Von der Prozession zu derselben wird uns berichtet, daß man am Ostertage zuerst gegangen, die Roggenfelder mit geweihten Palmen zu bestecken, damit ihnen kein Wetter schade und daß, wenn man am Berge angekommen und nicht eher, die Glocken geläutet worden. In der Höhle riefen die Jungfern in den fast senkrecht hinuntergehenden Gang hinab: »Velleda, gib mir einen Mann!« und es antwortete aus der Tiefe: »Han!« Zu gleicher Zeit ging man zu den in der Höhle befindlichen Wasserbecken und sah zu, ob sie gefüllt oder leer waren, wonach man sich ein fruchtbares oder unfruchtbares Jahr versprach.

Die Chaussee führt durch das Ruhrthal, das Städtchen Eversberg zur Seite lassend, wo die schöne Ruine eines Schlosses der Grafen von Arnsberg uns mit ihrem runden Thurm und den hohen Fensternischen hinüberlocken möchte, nach dem Städtchen Meschede, einem der schönsten Punkte des Süderlandes, aber sich fast aller Beschreibung durch den Mangel des charakteristisch Hervorstechenden entziehend; was hilft's zu sagen, das Thal hat angenehme Dimensionen, die Berge haben anmuthig wallende Formen, sind außerordentlich schön bewaldet und reich an lieblichen Contrasten durch hochstämmiges und junges Laub- und Nadel-Holz – die Ruhr macht einen allerliebst coquetten Bogen, die daran, wie eine schmucke Dirne vor dem plätschernden Brunnen-Kübel, stehende kleine Stadt ist blanker und reinlicher als gewöhnlich; an dem Ruhrufer entlang läuft eine der ebensten und schönsten Chausseen Deutschlands! Und doch sind dies die scheinbar geringen Mittel, durch welche eine der reizendsten Gegenden gebildet wird. Meschede ist ein Ort, in dem es schwer sein muß, sich melancholischen Gedanken hinzugeben, so hell und freundlich und dem Auge wohlthuend tritt uns Alles entgegen; es ist der höchste Triumph des eigentlich Mittelmäßigen. Jedermann preist diese Gegend und mit Recht; dennoch läßt sich nichts daraus hervorheben, es gibt weder Felsen, noch Ruinen, noch bedeutende Bergformen; aber eine Klause gibt es, am Berge nächst der Chaussee, die mit ihrem Thürmchen oder Glockenstuhl an der Fichtenwand eine gar reizende Wacht hält, und ihr Glöckchen über die darunter liegende Stadt schallen läßt, wenn dem armen Bruder die Lebensmittel ausgegangen sind, wo sich dann alles beeilt, ihn wieder zu verproviantiren. Ein angenehmer Spaziergang führt an der Klause vorüber nach dem Gräflich Westphalen'schen Gute Laer, das mit seinem Wartthurme, inmitten seiner ausgedehnten Garten- und Parkanlagen, in der ohnedies schönen Lage am Ruhrufer eine neidenswerthe Besitzung bildet. Unter Anderem macht eine Reihe hoher lombardischer Pappeln hart unter dem Berghange und sich längs seiner Fichtenwand abschattirend einen hübschen Effekt.

Bald auf dem rechten, bald auf dem linken Ufer laufend, zieht von hier die Chaussee über unzählige Brücken sich durch das immer malerische Thal, über frische Auen, an bekränzten Höhen vorbei. Dann verläßt sie die Gestade des Flusses, der rechts seitab strömt, führt an dem stattlichen ehemaligen, schon 1192 gestifteten Norbertiner-Kloster Rumbeck her und zieht einen Berghang hinan bis zu dem Punkte, wo man in ein neues Stromthal hinabschaut, kaum glaubend, es sei der herrliche Fluß da unten die jüngst verlassene Ruhr; wo vor uns das schöne Arnsberg wie in Stufen übereinander gesetzt die Giebel und Thürme, die Trümmer des Schlosses von seiner Bergeshöhe erhebt. Man muß hier, an dieser Stelle der Chaussee, wo sie wieder sich zu senken beginnt, stehen und hinüberschauen, wenn irgend ein seltenes Fest, wie der Besuch seines Königs, Arnsberg illuminirt. Dann leuchtet und glänzt es in den Anlagen des »Eichholz«, die vom Fuße des Berges bis zur Spitze hinauf terrassenförmig den ganzen Hang bedecken, es ist, als wäre jede Staude, jeder Ast in zahllosen flammenden Blüthen ausgeschlagen, als schwirrten diese neckend voll Muthwillen ihre Stralenpfeile einander zu und hielten sich wie Schilde dagegen die vergoldet aufblinkenden Blätter vor; wie aus dem Schlafe geweckt tos't und gurgelt und rauscht um den Fuß des Zaubergartens die Ruhr und spiegelt das ganze magische Bild.

Arnsberg liegt auf dem Rücken einer Berghöhe, vor der die westwärts strömende Ruhr plötzlich gen Süden sich wendet, dann in einem großen Bogen umkehrend wieder nördlich strömt, und wenn sie so die Stadt zur Halbinsel gemacht, nach Nordwesten weiter rauscht. Die Stadt ist zum Theil neu und theilt sich in die untere und obere Stadt, wie sie vom rechten Ufer der Ruhr mälig die Höhe hinanklimmt, ihre letzten Häuser fast in die Baumschatten rückend, durch welche man die ohnedies höchst malerische Schloßruine noch malerischer zu machen gesucht hat. Sie ist von größter Ausdehnung, diese Ruine, die die breite Bergfläche wie ein Thurm den Rücken eines Elephanten einst überragte, und weit genug in ihrem Umkreis einem ganzen Lustwald Raum zu geben. Kaum wagt man, all die Trümmer für Fragmente eines Baues zu halten. Das Schloß wurde, von den alten Grafen von Arnsberg seit 1100 nach und nach ausgebaut, dann von den beiden letzten Churfürsten Kölns aus bayerischem Hause, Joseph Clemens und Clemens August verschönert und erweitert; im siebenjährigen Kriege von dem Erbprinzen von Braunschweig zerschossen, ward es vor etwa einem halben Jahrhundert als unwiederherstellbar der Zerstörung überwiesen und das Material zum Bau öffentlicher Gebäude verwandt; aber die älteren Einwohner Arnsbergs reden noch mit Stolz von der Pracht und den großartigen Verhältnissen ihres Schlosses: es gab einen Saal darin, in welchem vierspännige Wagen bequem wenden konnten; jährlich einmal zur Kirche umgeschaffen, nahm er eine mehrere Tausend Menschen starke Prozession auf und, wie man sagt, ohne Gedränge. Man hat von der Höhe des Schlosses aus eine sehr schöne Aussicht auf das enge Thal; uns gegenüber als schließende Wände hochbewaldete Bergrücken; von der (südlichen) Spitze der Halbinsel segnet Weddinghausen, die frühere Benediktiner-Abtei, auf die Stadt herab; unten die wirbelnde quecksilberne Ruhr, die blanken Häuser, die stäubende Chaussee. Zur andern Seite der Ruine, nach Westen hinaus, in lieblichem Contrast mit dem jenseitigen Bilde, weite ruhige Wiesenflächen; der Blick nur durch ferne Höhen mild begrenzt und gleich einer Silberschlange der im offenen Strale zitternde Fluß, sich leicht dahin windend und rechtsab wie ein glänzender Nebel am Horizonte verdämmernd. So ruht und träumt man sich in alle mögliche Romantik hinein zwischen den Trümmern des Schlosses, zwischen seinen blühenden Stauden, deren Zweige um zerfallendes Gemäuer flattern, unter den schlanken Baumwipfeln, die mit einem grauen Thurme flüstern; der hat, nachdem all die alte glänzende Herrlichkeit von ihm abgefallen, sich ein neues bescheidenes Jägerkleid aus unvergänglichem Epheu angethan. Unser Fuß ruht auf Schutt, aus welchem wilde Anemonen sprießen, und läßt Kellergewölbe wiederhallen, welche der Sage harren, die sie mit den Geistern der alten zürnenden Grafen bevölkern wird, – der Sage, welche uns das Burgverließ zeigt, worin Graf Heinrich von Arnsberg seinen Bruder verschmachten ließ, und die schon jetzt die Stelle nicht geheuer sein läßt, wo der alte Fehmgerichtsplatz im Baumhofe zur Seite des Schlosses in einen Garten verwandelt ist.

Die Geschichte nennt einen Conrad aus dem Hause der alten Werler Grafen von Westphalen, einen Verwandten Kaiser Heinrichs III. als ersten Grafen von Arnsberg. Conrad war der eigentliche Stammerbe des alten westphälischen Comitats, das im Laufe der Jahre durch Erbschaft mehrfach getheilt und zersplittert worden. Er baute zu Arnsberg eine feste Burg und seit er sie statt Werl zu seiner Residenz gewählt, tritt er in Urkunden als Graf von Arnsberg auf, oft auch noch Graf von Westphalen oder Graf von Werl genannt. Ihm folgte, als er mit seinem ältesten Sohne in Friesland erschlagen worden, sein zweiter Sohn Friedrich, der zweite Graf von Arnsberg, den wir als den »Streitbaren« bei Cappenberg kennen lernten. Als dieser 1124 ohne Söhne zu hinterlassen gestorben und mit ihm der Hauptstamm unserer alten Westphalengrafen erloschen war, folgte ihm seiner Tochter Sophie Gemahl, ein Niederländer, genannt Graf Gottfried von Kuyck, den Kaiser Lothar geächtet hatte, weil er mit seinem Bruder Hermann seinen Lehnsherrn, den Grafen Florenz von Holland erschlagen hatte; dessen Sohn und Nachfolger, Heinrich I., scheint des Großvaters Friedrich würdiger Sproß gewesen, – wir wissen von ihm, daß er einen jüngern ebenfalls Heinrich genannten Bruder fangen und im Burgverließ verhungern ließ – der Unglückliche war der Stifter geworden einer bald erloschenen Nebenlinie, der schwarzen Edelherren von Arnsberg. Wir hatten ähnliche, wenn nicht ganz so schlimme Züge brüderlicher Liebe von den Grafen von Tecklenburg zu erzählen, während von Zügen grimmen Haders zwischen Vätern und Söhnen die Chroniken voll sind. Man muß diese schrankenlose Entfesselung der rohesten Menschennatur, man muß die alten Burgverließe und Folter-Instrumente, man muß die unglaubliche sittliche Verwilderung und Liederlichkeit des Mittelalters ins Auge fassen, um Entschlüsse, wie die Gottfrieds von Cappenberg, sich aus solchen Zuständen in den Frieden des Klosters zu flüchten, nicht mehr befremdlich zu finden, während uns dagegen jene ganze Zeit immer befremdlicher erscheinen wird, je mehr unsere Cultur eine christliche Grundlage erhält.

Heinrichs I. That blieb nicht ungestraft; seine Streitsucht zog ihm der Nachbarfürsten Feindschaft zu, sie zerstörten seine Burg Arnsberg und zwangen ihn, aus seinem Lande zu fliehen; als er von dem Erzbischof von Köln in den Besitz desselben zurückgeführt worden, sühnte er seine Thaten durch die Stiftung des Klosters Weddinghausen (1170), in welchem er 1200, fast 90 Jahre alt, als Laienbruder starb; sein Erbe hatte er seinen Söhnen übergeben, von denen ihm Heinrich II. als Graf von Rittberg, Conrad II. als Graf von Arnsberg folgte. Conrads Sohn, Gottfried III., der 1238 den um seine Burg zu Arnsberg angesiedelten Hörigen städtische Freiheit gab, und die folgenden Grafen Ludwig und Wilhelm brachten ihr Leben im vergeblichen Ringen wider die übergreifende Gewalt der Kölner Erzbischöfe hin, bis Gottfried IV. im Jahre 1368 kinderlos, alt und der unendlichen Fehden müde, seine Grafschaft scheinbar im Wege des Verkaufes, in der That aber fast als Geschenk, dem Erzbisthum Köln überließ. Er zog sich nach Brühl zurück und starb dort 1371. – Als Erben der alten Westphalengrafen hatten die Grafen von Arnsberg das Recht des Vorstreits in Reichskriegen zwischen Weser und Rhein; hier waren sie die Träger der Reichssturmfahne wie die Schwaben auf fränkischer Erde.

Der Freistuhl zu Arnsberg »vor der Olei-Pforten im Baumgarten unter der Burg« verdankt seine Bedeutung als der nach dem Dortmunder angesehenste, als eine Art Appellationshof der Fehme, hauptsächlich dem Umstande, daß der Erzbischof von Köln, der oberste Stuhlherr aller Freigerichte, der seit 1368 auch noch unmittelbarer Stuhlherr über das Arnsberger Freigericht geworden, an diesem nun alle wichtigen Amtsgeschäfte vornahm und hier die meisten, zuweilen vom Kaiser selbst ausgeschriebenen Generalcapitel abhielt, so daß die »Kamer« oder der »Spegel« von Dortmund selbst, der einst die Ehre gehabt, den Kaiser Sigismund wissend zu machen, hinter Arnsberg zurücktrat. Unter den Freigrafen dieses Stuhls zeichnete sich durch Energie und Thätigkeit um 1487 Gerhard Struckelmann aus, auch Freigraf zu Eversberg und Rüthen. Er lud gegen das Herkommen, wonach »paffen, frauwen und Juden mit an westfälsch gerichte gehoren«, sogar die Abtissin von Essen vor seinen Stuhl und nahm keinen Anstand, Frankfurter Juden vor sich zu heischen, wurde jedoch dafür 1489 von einem päpstlichen Commissar in den Bann gethan. Er nannte sich »Gerhard Struckelmann, eyn gewert Richter und Frygreve des hil. romischen Richts, von keiserliker und koninckliker Gewalt und Macht, der freyengraveschoff des keiserliken Frienstoels zo Arnsberch in dem Boemhove gelegen under der Borch vor der Oleiporten«. Als solcher bekundet er 1490, daß er einen gemeinen Capitelstag gehalten, worin namentlich die verschiedene Competenz des heimlichen und öffentlichen Dings geordnet wurde. Es waren erschienen dazu mehrere hundert Freischeffen, 65 Freifrohnen, viele Freigrafen und Stuhlherren. An demselben Tage auch stellte Struckelmann ein Weisthum darüber aus, daß alle, die in der Freigrafschaft wohnen und einen »eigenen Rauch darin haben«, sie seien wissend oder unwissend, drei Mal im Jahre beim »echten Ding« erscheinen müßten. – In einer Urkunde von 1505 erkannte er, daß ein Angeklagter, Friedrich von Fürstenberg zur Waterlappe, von der Beschuldigung freizusprechen, da er so rein sei, wie er gewesen am Tage bevor »hey in dat faem quam«. Dieser Ausdruck scheint von entscheidendem Gewichte für diejenigen, welche das Wort Fehme von fama, Ruf, herleiten und im Fehmgericht das Gericht für die ob ihres Rufs angeklagten, für »verrufene Leute« sehen. Gerd Struckelmann waltete noch im Jahre 1526; doch hatte er sich in den letzten Jahren um ein bedeutendes seinen Titel gemehrt, er nannte sich jetzt, in der Orthographie nicht eben stärker geworden: »en gewert Rychter des hylgen Romesschen Rychs und eyn gehuldet unde confirmert ffrygreve der werdigen keyserlichen ffriengraveschaffen tzo Arnsberch ais tzo Hovede, der ffrienstoille tzom Eversberge, tzo Bylsteyn, tzo Ruden, tzo Balve, tzo Heytzen (Heessen) unde tzo Steinfoyrde«. Der Beisatz: ais tzo Hovede, als zu Heubte, als zu Hoeffde, zu Haubte, wird von nun an für den Arnsberger Stuhl als »Ubergericht aller Fryenstuele« gebräuchlich. Der letzte Oberfreigraf hieß Franz Wilhelm Engelhard; er sprach noch Recht im Jahre 1826, obwohl er das letzte förmliche Freigericht schon 1786 zu Allendorf gehegt; als Besoldung bezog er aus den Bezirken seiner Freistühle einiges Korn, Hühner und geringe Geldgefälle. Die Loosung der Fehme war im Laufe der Jahre so verloren gegangen, daß er selber sie nicht mehr kannte. Er starb 1885, um dieselbe Zeit, wie der letzte Freigraf von Dortmund, der Löbbeke, und der von Warburg, der von Hiddessen hieß.

Die Zerstörung des Schlosses, in dessen Burgfriedensbezirk das Fehmgeding einst tagte, gehört, wie wir oben sagten, der Zeit des siebenjährigen Krieges an, – nachdem es der Schauplatz einer merkwürdig muthigen und hartnäckigen Vertheidigung durch eine handvoll französischer Soldaten geworden. Die Stadt Arnsberg, wird darüber in einer alten Aufzeichnung berichtet, hatte zu Anfang des Jahres 1762 eine französische Besatzung von zweihundert Mann unter dem Befehl des Commandanten Muret; sie diente dazu, die Verbindungen der Franzosen in Westphalen zu erhalten und die Truppen der Verbündeten in den benachbarten Garnisonen zu beunruhigen. Daher faßte der Erbprinz Ferdinand von Braunschweig beim Ausgang des Winters den Plan, diesen Platz, dessen Besitz sich ihm als folgenreich für den bevorstehenden neuen Feldzug darstellte, mit einem starken Corps anzugreifen und zu überwältigen. Wie das Gerücht laut wurde, daß die Bundesmacht auf Arnsberg loszugehen beabsichtige, betrieben die Franzosen die Vollendung der bereits während der Winterzeit angefangenen Befestigung mit verdoppeltem Eifer und legten Brustwehren, Außenwerke und Palissaden an. Sie versahen sich mit der nöthigen Anzahl von Kanonen und schleppten zugleich alle Geschützstücke zusammen, deren sie auf dem Schloß Schnellenberg und den adligen Häusern Wocklum und Sundern habhaft werden konnten. Durch die getroffenen Vertheidigungsanstalten glaubten sie im Stande zu sein, dem Unternehmen der Feinde die Spitze zu bieten und sorglos wegen des Ungewitters, welches gegen sie im Anzuge war, überließen sie sich den Regungen ihrer nationalen Heiterkeit, ersannen allerlei Arten der Belustigung, spielten, tanzten und gaben Concerte.

Das zur Belagerung bestimmte Corps der Verbündeten setzte sich am 15. April in zwei Colonnen in Bewegung. Die Preußen marschirten unter dem Erbprinzen über Hamm, Werl, die Haar hinauf an die Ruhr, und vereinigten sich dort mit den von Lippstadt aufgebrochenen hannoverschen Divisionen, welche von den Generallieutenants von Bock und von Oheim befehligt würden. Am 17. überschritt das ganze verbündete Heer, 15,000 Mann stark, mit einem bedeutenden Artilleriezuge die Ruhr. Die Bock'schen Truppen besetzten Hövel und Hachen, der Erbprinz stellte sich bei Sundern und Hellefeld, der Generallieutenant von Oheim an der Seite nach Meschede zu auf, und so war Arnsberg gänzlich umzingelt.

Die Franzosen waren in der Stadt und der Abtei Weddinghausen verschanzt. Zufolge der an sie ergangenen Drohung, daß man die Stadt beschießen würde, wenn sie nicht geräumt werde, verließen die Belagerten ihre seitherige Stellung, um nicht die friedlichen Einwohner mit ins Verderben zu ziehen, und wichen in das Schloß, wohin nun der Schauplatz des Angriffs und der Vertheidigung verlegt wurde. Die Stadt Arnsberg, so lautete das Uebereinkommen, sollte als neutral behandelt und von beiden Seiten geschont werden. Ehe noch eine Kugel gewechselt worden war, sandte der Erbprinz Botschaft an den Commandanten der Feste, um ihn zur Ergebung zu veranlassen. Muret, der wohl einsah, daß das Schloß der ungeheuren Uebermacht der Verbündeten, welche eine Artillerie-Stärke von acht Mörsern, acht Haubitzen und vierundzwanzig Kanonen schweren Kalibers gegen dasselbe gerichtet hatten, nicht widerstehen konnte, suchte Frist zu gewinnen und gab die Erklärung, daß er, wenn bis zum 21. April kein Entsatz eintreffe, auf folgende Bedingungen zu capituliren Willens sei: 1) verlange er freien Abzug mit allen militärischen Ehren, allen Kanonen, einem verdeckten Wagen, sämmtlichem Kriegsbedarf und allen königlichen Geräthschaften; 2) dürfte von den Verbündeten während der noch übrigen Dauer des Krieges in das Schloß keine Besatzung gelegt werden; 3) könnte man zwar die Befestigungswerke schleifen, das Schloß selber aber müßte unbeschädigt bleiben; 4) sollte das Archiv und alles bewegliche Eigenthum des Kölnischen Churfürsten im Schloß durchaus geschont werden.

Der Erbprinz verwarf diese Vorschläge und verlangte unbedingte Ergebung mit Auslieferung aller Vorräthe und Heergeräthschaften. Als Muret sich dessen weigerte, begann in den Reihen der Belagerer am 19. ein so entsetzliches Feuer, daß in einigen Stunden nicht blos das Schloß, sondern auch die Hälfte der Stadt in Flammen stand. Die unglücklichen Einwohner waren vor Schrecken und Verzweiflung außer sich; der Donner der Geschütze übertönte ihr Jammergeschrei. Während die Zerstörung so um sich griff, ließ man eine zeitlang die Kanonen schweigen, und der Erbprinz benutzte den Augenblick der Pause, um seinen früheren Antrag an den französischen Coinmandanten in schriftlicher Form zu erneuern. Diesmal wurde der Besatzung freier Abzug bewilligt und nur die Forderung gestellt, daß die Munition zurückgelassen werden sollte. Muret antwortete in entschiedenem Tone: seine vorige Unterhandlung wegen der Capitulation habe blos die Erhaltung des churfürstlichen Schlosses zum Zwecke gehabt, jetzt, wo dasselbe schon halb in Asche liege, sei er entschlossen, den Kampf unter den Trümmern bis auf den letzten Mann auszuhalten. Zu gleicher Zeit strengten die Belagerten alle Kräfte an, um die in dem Schlosse wüthenden Flammen zu dämpfen, allein die Mühe, ihrer Herr zu werden, blieb eine vergebliche, weil die Verbündeten mit dem Schießen von Neuem anhuben. Kugelregen, Gluth und Rauch vertrieben die Franzosen vom Schloßhofe; und diese sahen sich nun genöthigt, in den verdeckten unterirdischen Gängen Schutz zu suchen, wo sie übrigens die Vertheidigung hartnäckig fortsetzten. Sie verriethen keine Zeichen von Entmuthigung, obgleich bis zur Mittagsstunde bereits über 2000 Kanonenschüsse auf Schloß und Stadt gefallen und außer 300 Feuerkugeln mehr als 1200 Bomben darin geworfen waren.

In seinem Erstaunen über den heldenmüthigen Widerstand des Feindes, ließ der Erbprinz der Thätigkeit des Geschützes abermals für eine Weile Einhalt thun; er kam selber bis an die Barriere und wiederholte, um der Verschwendung des Pulvers und Blei's ein Ende zu machen, seinen letzten Vorschlag, wobei er dem Kommandanten zugleich eröffnete, daß es nicht seine Absicht sei, eine so tapfere Besatzung in den Flammen umkommen zu lassen. Muret wollte indessen noch immer nichts von einer Uebergabe hören, und wie die unter dem erneuerten Bombardement einstürzenden Gewölbe die Seinigen zu verschütten drohten, sammelte er die kleine Schaar wieder in dem freien Raume der Festungswerke und mahnte sie, sich so lange zu wehren, bis jede Rettung verloren sei. Der Kampf dauerte noch über eine Stunde; da geschah es, daß die aus bloßen Faschinen aufgeführten Bollwerke nach allen Richtungen hin in Brand geriethen. Die von einem Feuergürtel umringte und in Rauch eingehüllte Besatzung kam dadurch in die Gefahr, dem Erstickungstode überliefert zu werden. Dies bewog endlich den herzhaften Kommandanten, das Zeichen zur Uebergabe der vernichteten Feste aufzustecken. Es war drei Uhr Nachmittags, als das Häuflein Franzosen sich zum Abmarsch durch das Galgenthor anschickte. Die Macht der Geschütze hatte ihre Wirkung blos an den Mauer- und Bauwerken gezeigt; Blut war wenig geflossen; man sagt, es sei auf beiden Seiten nicht ein Mann umgekommen.

Nachtrag

Wir erinnern an dieser Stelle an eine fernere fast vergessene Waffenthat des siebenjährigen Krieges, deren Schauplatz Westphalen war: die Schlacht bei Villingsen am 16. Juli 1761. Die Franzosen hatten den Erbprinzen von Braunschweig aus Hessen zurückgetrieben, und drangen in Westphalen ein, wo sie sich seines Waffenplatzes Lippstadt zu bemächtigen suchten. Zur Deckung desselben stellte sich ein Corps Hannoveraner unter den General Spörken nordwärts von der Stadt auf; der Erbprinz aber nahm eine Stellung mit dem Centrum in Dinker, den rechten Flügel nach Scheidingen, den linken über Billingsen bis an das Gut Neuenhausen und an die Lippe vorgeschoben. Die Franzosen, unter dem Herzog von Broglio und Soubise griffen am 15. Juli Abends mit heftigem Ungestüm den linken Flügel Ferdinand's zu Villingsen, wo Lord Gramby ein Corps befehligte, an, welches ihnen einen muthigen Widerstand leistete und, nachdem es Verstärkung erhalten, um 10 Uhr Abends das Heer Broglio's gänzlich schlug, wobei des Grafen Wilhelm von der Lippe-Schaumburg Feuerschlünde sehr kräftig und nachdrücklich wirkten. Ferdinand, welcher das Spörken'sche Corps an sich gezogen, wurde am folgenden Morgen, den 16. Juli, auf seinem linken Flügel, während der Prinz von Soubise seinen rechten Flügel stark beschoß, heftig angegriffen. Aber des größten Artilleristen des Jahrhunderts Batterieen schleuderten auch in diesem Treffen in die Reihen der Feinde Tod und Schrecken. Die Alliirten entrissen ihnen eine Anhöhe, auf welcher sie eine Batterie zu errichten im Begriff waren, und ihre Colonnen warfen sich mit Löwenmuth auf die Franzosen, dergestalt, daß sie in hellen Haufen über die Ahse geworfen und in die Flucht geschlagen wurden. Sie zogen sich auf das Haargebirge hinter Soest eilig zurück, und es trennten sich die Marschälle Broglio und Soubise in großer Uneinigkeit. Soubise ging über Arnsberg zum Rhein zurück, und wurde abberufen, während Broglio längere Zeit in Unthätigkeit verharrte, um sein Heer wieder zu discipliniren.

Die Verbündeten hatten nur 300 Todte, 1000 Verwundete und 200 Vermißte. Der Verlust der geschlagenen Heere belief sich auf 5000 Mann, worunter 1300 Gefangene mit 62 Officieren, 9 Kanonen, 6 Fahnen und viele Kriegsbeute.

In ehrenvoller Anerkennung der Ausdauer und Kühnheit, womit die kleine Besatzung sich stundenlang gegen einen fünfundsiebenzigfach stärkeren und an Zerstörungswerkzeugen in gleichem Grade überlegenen Feind zur Wehr gesetzt hatte, gewährte man derselben freien, ungehinderten Abzug. Eine hessische Dragoner-Abtheilung begleitete die Abziehenden bis nach Wipperfürth, wo sie von dem Corps des Marquis von Conflans aufgenommen wurden. Die Verbündeten nahmen unterdessen von der Trümmer- und Aschenstätte Besitz und ließen den Rest der Mauerwerke sprengen. Dann ging es ans Plündern, besonders ward Alles in den unteren Räumen des zerstörten Schlosses vorgefundene Kurfürstliche Gut sammt dem Archiv und was sonst an kostbaren Geräthschaften und Kircheneigenthum dorthin geflüchtet worden war, eine Beute der Soldaten. Dreiundfünfzig Häuser der Stadt lagen in Schutt, die wenigen Habseligkeiten, welche die bedrängten Einwohner aus dem Feuer gerettet hatten, verloren sie größtentheils durch den Raub!

Kurfürst Salentin von Isenburg beförderte am Ende des 16. Jahrhunderts die Erweiterung und Verschönerung der Hauptstadt, wo eine unter dem Titel von Landdrost und Räthen niedergesetzte Kanzlei die Verwaltung des Landes führte, bis der Lüneviller Frieden das Herzogthum Westphalen mit der Grafschaft Arnsberg (1802) dem Hause Hessen-Darmstadt überwies. Preußen nahm sie 1816 in Besitz.

Das alte Schloß zu Arnsberg wurde einst durch die im Westen am jenseitigen Ruhrufer auf dem Rümberge liegende Rodenburg überragt. Jetzt beschatten hochwipflige Bäume die sparsamen Trümmer dieses ehemals bedeutenden und stolzen Dynastensitzes – kaum noch sind die Grundlinien der alten Anlagen mit Vorburg, Hauptburg und Belfried zu erkennen. Das Schloß ist älter als Burg und Stadt Arnsberg, es mag zu den ältesten deutschen Befestigungen, den Wallburgen gehört haben. Das Geschlecht der Rodenburg, das hier hauste, besaß ebenfalls westlich von den Thoren der Stadt Rüthen eine Burg, die älter war als diese Stadtanlage. Es war weit und reich begütert und erlangte mit der Erbtochter Gisela von Stromberg um 1204 auch diesen Burggrafensitz, dessen, sowie des Ausganges der dortigen Linie wir oben erwähnten. Aus der Linie, die auf dem Rodenberg blieb, war Gottfried III. 1435 Landmarschall des deutschen Ordens in Liefland; sein Bruder Heinrich VII. wurde von seinem Lehnsherrn (Kur-Cöln) 1401 aufgeboten, mit ihm gegen die Hessen in's Feld zu ziehen, und dazu seine steinerne Buchse (Kanone) mitzubringen. Heinrich VIII. war der letzte seines Stammes; »gegen 1508 erschossen«, heißt es lakonisch in der Stammtafel der Rodenburg Bei A. Fahne: Die Hrn. und Frhrn. von Hövel, Köln 1860., in welcher der seltene Frauenname Palmanie oft wiederkehrt.

Die Ufer der Ruhr behalten im Ganzen, wenn wir weiter hinab ihrem Laufe folgen, denselben freundlich milden Character; wir lassen zur Rechten den Lüer- oder Arnsberger Wald; links den Weiler Breitenbruch, in dessen Nähe die berühmte Eiche, die Königin Westphälischer Wälder, im Umfange des Stammes 26 Fuß messend, gezeigt wird; berühren Hüsten und Neheim, wo die Gewässer der Möhne sich in die Ruhr ergießen, und lassen uns zu einer kleinen Abschweifung nach linkshin verführen, um einem Gebirgswässerchen zu folgen, das uns aus den Waldbergen entgegenkommt. Sind wir eine Viertelstunde aufwärts geschritten an diesem Bach – die Röhr heißt er, wenn wir nicht irren – so erheben sich vor uns die Thürme, Giebel, Zinnen und Zacken des stolzesten Grafenschlosses im Westphalenlande, das prächtige Herdringen, das inmitten seines schönen Parks einen überraschenden Anblick darbietet. Es ist an der Stelle des alten Edelsitzes Herdringen, des jetzigen Stammhauses der Hauptlinie der Fürstenberg, ganz neu von dem jetzigen Grafen Egon in den Jahren 1840–1845 und nach den Plänen des Kölnischen Dom-Baumeisters Zwirner aufgeführt, groß und schön, wie eine königliche Residenz und jedenfalls ein würdiger Sitz für ein Geschlecht so rühmlichen Namens. Es stammen die Fürstenberg ursprünglich von den Grafen von Oldenburg und wären danach also eigentlich dynastischen Ursprungs, wie ebenfalls die alten Edelherren von Grafschaft, deren Erben sie würden. Ihren Namen führen sie von der nicht weit entfernten, bei Neheim an der Ruhr liegenden Burg Vorstenberg, welche 1345 von den Grafen von der Mark und Arnsberg zerstört wurde. Seitdem nahmen sie ihren Hauptsitz in dem weiter unten an der Ruhr liegenden Waterlap. In neuerer Zeit sind Herdringen, die Adolfsburg tief im Sauerlande und Stammheim bei Mülheim am Rhein ihre Haupt-Sitze geworden. Reichsfreiherren wurden sie durch Kaiser Leopolds Diplom vom 20. Mai 1660 – Grafen durch den König Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1840. Sie siegeln mit zwei rothen Querbalken in goldnem Schilde.

Es ist an ausgezeichneten Männern, an eigenthümlichen Charakteren und an Umfang des Besitzes kein anderes westphälisches Adelsgeschlecht so reich wie die Fürstenberg. Was die erstgenannten angeht, so sehen wir diese alle zunächst im Dienste der Kirche, doch hier vorzugsweise die Talente des Staatsmanns und Administrators entwickelnd. Am glänzendsten tritt dies hervor in Ferdinand von Fürstenberg, dem von uns oben erwähnten Fürstbischofe von Paderborn. Er war ein Charakter, der in seinen Grundzügen die westphälischen Race-Eigenschaften durchaus nicht verleugnete, eine strenge, feste, aristokratische Natur, wenn auch dies nicht in dem Grade wie sein Vorfahr und Vorgänger auf demselben Bischofsstuhle, Theodor von Fürstenberg, der die Jesuiten in Paderborn einführte, und der sich als sehr gestrengen Herrn, und nebenbei vortrefflichen Haushalter erwies. Bei Ferdinand von Fürstenberg sehen wir diese Eigenschaften gemildert durch sanfteren Sinn und hohe geistige Bildung. Um ganz die Verdienste dieses trefflichen Mannes, der durch jahrelangen Aufenthalt in Rom – er war Cameriere segreto des Papstes Alexander VII. – seine Ausbildung erhielt, zu schildern, müßten wir in das Detail einer Administration eingehen, welche, wie man sich ausdrückt, das goldene Zeitalter über sein kleines Land heraufführte. Wir müßten dabei das, unseren heutigen Finanzministern gewiß räthselhafte Ergebniß hervorheben, daß, während auf der einen Seite für die Hebung des Landes alles Mögliche geschah, Posten eingeführt, Fabriken angelegt, Schulden abgetragen, die arbeitenden Classen durch Bauten aller Art beschäftigt wurden, doch die Steuern so gemindert werden konnten, daß sie im Jahre 1666 z. B. so unbedeutend und gering waren, wie vielleicht nie vorher. Seinen bleibenden Ruhm verdankt Ferdinand von Fürstenberg jedoch seinen wissenschaftlichen Leistungen, seinem schönen Werke » Monumenta Paderbornensia«, welche das Resultat seiner in Rom unternommenen geschichtlichen Studien waren und deren Werth schon die große Anzahl von Auflagen andeutet, die ihnen in den Jahren 1669 bis 1714 wurde. Die schönste Ausgabe ist die von Elzevir in Amsterdam besorgte. Dann ist Ferdinand von Fürstenberg zu hohen Ehren gekommen als lateinischer Dichter; seine »Poëmata« erschienen zuerst in der 1656 in Rom veröffentlichten Sammlung, welche man nach ihrem Mäcen, dem Papst Alexander VII., die Pleias Alexandrina nannte; später gab die königliche Druckerei in Paris sie 1684 in einer prächtigen Ausgabe in Folio heraus. Als Dichter war Fürstenberg, so gesteht sein Biograph, »jedoch nicht so sehr ein großer, als klarer und scharfsinniger Geist; er ragte mehr durch die Kraft eines hellen Verstandes, als durch schöpferische Phantasie hervor. Seine eigentliche Bedeutung liegt in seinem tiefen und umfassenden historischen Wissen; neben seiner Gelehrsamkeit war er ein großsinniger, echt deutscher, für alles Edle hochbegeisterter Mann, geistig erleuchtet, wie wohl wenige seiner Zeitgenossen.«

Neben Ferdinand steht, geistig vielleicht noch bedeutender, der von uns genannte Franz Friedrich Wilhelm von Fürstenberg, den im Jahre 1763 Kurfürst Maximilian Friedrich von Cöln, Fürstbischof von Münster, an die Spitze der Verwaltung des Münsterlandes setzte, und der hier, im Sinne jener Humanitätsideen, welche in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts das wohlthätige und segensreiche Wirken so manches erlauchten Fürstennamens beseelten und in Kaiser Joseph II., in Karl Friedrich von Baden ihren weitreichendsten Ausdruck fanden, – mit genialem und schöpferischem Geiste organisirte, aufbaute und verwaltete. Fürstenberg's Leben und Thätigkeit zu beschreiben, ist hier nicht die Stelle. Nur das wollen wir anführen, weil es eine noch nicht hervorgehobene Seite seines Charakters ist, daß er nicht allein von unsern westphälischen Stammeigenschaften, sondern auch von dem, den meisten frühern Gliedern der Familie Fürstenberg ehemals eigenen originalen Wesen und Seltsamkeiten ein gutes Theil mit bekommen hatte. Er war ein ganz realistischer Kopf und hielt mit westphälischer Zähigkeit an seinen Anschauungen fest. Ihm Widerstand entgegensetzen, hieß ihn seine Plane mit desto größerer Entschlossenheit und Ausdauer verfolgen machen. Der kleine Mann mit der gebogenen feinen Nase und den scharfen Zügen, der nur auf kleinen Pferden ritt oder auch wohl im Lederkäppchen und im grauleinenen Kittel über Land ging, um seiner Freundin, der Fürstin Gallitzin, auf dem westphälischen Oberhofe, ihrer Sommerresidenz einen Besuch zu machen, war eine eigenthümliche Erscheinung. Zu seinen Eigenheiten gehörte eine große Zerstreutheit; so hatte er einst den Namen eines Lieblingspferdes statt des seinigen unter eine Verordnung gesetzt; ein anderes Mal ließ er sich, so wurde uns erzählt, von einem Roßtäuscher bewogen, ihm einen Pony abzukaufen, ohne zu ahnen, daß es dasselbe Pferd sei, welches er am vorigen Tage, als alt und unbrauchbar geworden, selbst hatte verkaufen lassen. Wenn er Reisen machte, so mußte ihn ein Franziskaner-Mönch begleiten, den er als Lexikon über griechische Philosophie, namentlich den Aristoteles, welchen der Mönch so ungefähr auswendig wußte, gebrauchte. Eine andere seiner Eigenheiten war, daß nur solche Leute Gnade bei ihm fanden, welche seinen scharfen, reiherartigen Augen mit offenem, freiem und festem Blick begegneten, was mancher schüchterne und blöde Bittsteller zu seinem Schaden inne wurde. Auf der von ihm gestifteten Militairschule erhielt auch der später so berühmt gewordene Marschall Kleber eine Zeitlang seinen Unterricht. Der Minister, der jeden Morgen nach der Reitschule auch den Fechtboden zu besuchen pflegte, erkundigte sich hier eines Tages nach den Fortschritten des jungen Mannes und forderte ihn zu einem Gange auf. Kleber setzte unbedacht sogleich seine ganze jugendliche Kraft wider den kleinen, zartgebauten Herrn ein und schlug ihm das Rapier aus der Hand. Ueber diese Rücksichtslosigkeit erzürnte der Minister so, daß Kleber die Hoffnung auf eine Anstellung im Militairdienste des von Fürstenberg verwalteten Landes aufgab. Dies war die Veranlassung, daß Kleber sein Glück anderswo suchte, und auf der neu betretenen Bahn endlich der Marschall von den Pyramiden wurde.

Außer Theodor, Ferdinand und Franz von Fürstenberg hat das Geschlecht, welches Herdringen bewohnt, noch einen vierten Landesherrn oder Fürsten – wenn wir den eine Zeitlang das Münsterland mit vollkommener Machtbefugniß verwaltenden Minister hinzuzählen – hervorgebracht, den letzten Fürstbischof von Paderborn und Hildesheim, Franz Egon von Fürstenberg, der durch seine reiche testamentarisch vermachte Erbschaft den Grund zu dem großen Vermögen der Linie in Stammheim legte. Er regierte Paderborn von 1786 bis 1802 und war ein liebenswürdiger, menschenfreundlicher, wegen seiner Wohlthätigkeit allgemein verehrter Mann, wenn er auch die geistige Bedeutung seines Bruders, des Ministers oder seiner beiden Vorfahren im Fürstenthum, Theodor und Ferdinand, nicht besaß. –

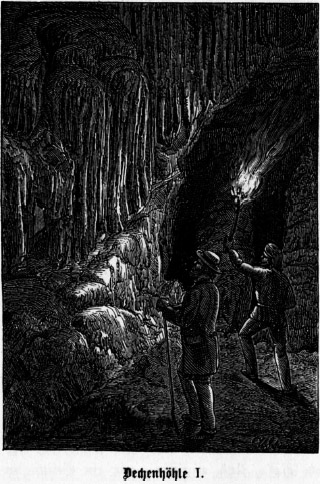

Von Herdringen scheidend und unsere Ruhrwanderung verfolgend, finden wir in Fröndenberg den nächsten, zum Verweilen einladenden Punkt. Fröndenberg ist ein ehemaliges um 1214 von einem Schedaer Mönch Bertoldus und seinem Bruder Menrikus auf dem Berge »Haßlei«, worauf jener Anfangs unter einem großen Lindenbaume seine Eremitenhütte erbaut, gestiftetes Cisterzienserkloster, das die Grafen von der Mark und die Herren von Ardey ausstatteten – mit einer 1230 vom Grafen Otto von Altena erbauten Kirche, in welcher viele der Grafen von der Mark ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, obwohl nur das Denkmal Eberhards und seiner Gemahlin Ermgarde noch vorhanden ist. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Kloster zu einer freiweltlichen Abtei für adliche Fräulein, der nach den Religionsrecessen allen im Reich anerkannten Confessionen angehören durften, während die Kirche simultan war. Das alte Stift bildet die Staffage in einem Bilde von großer Lieblichkeit – Wiesenteppiche, so sanft und grün wie ein Elfenthal, von einer zahllosen Viehheerde friedlich durchweidet, der Fluß wie ein springendes Kind, über tausend Kiesel rauschend, an größeren Steinen artig Wellchen kräuselnd oder eigensinnig aufspritzend. Eine hübsche sonntäglich aussehende Brücke führt hinüber und vom Berghange jenseits steigt das Dorf amphitheatralisch bis fast an das Ufer nieder; überall lauschen freundliche Wohnungen hervor, die der Chanoinessen oben, nett und sittsam auf kleinen Flächen stehend, Gärtchen mit geschornen Buchenlauben und Centifolienbüschen zu ihren Füßen. Eine breite Treppe von behauenen Steinen führt über Terrassen den Berg hinan, bis zum stillen Kirchhofe und der höchst malerisch liegenden Kirche. Auch die umliegenden Berge schauen mit ihren milden Formen, ihrem üppigen frischen Baumwuchs fast kindlich drein und über dem Ganzen schwebt ein Hauch ländlichen Friedens, der nicht wiederzugeben ist, aber von dem sich Jeder angeweht fühlt, der von den Absätzen der Steintreppe seine Blicke über die Dächer und Gärten und Gebüsche, das ganze fröhliche Landschaftsbild streifen lassen. – Der Weg führt uns, immer die Wiesen entlang, bis zur Hönne, die hier unter Fröndenberg mündet, ein kregles Wässerchen, so kraus und zänkisch, wie ein englisches Hähnchen. Schreiten wir dies Nebenthal hinauf: wir kommen durch Menden, einst der Sitz kölnischer Erzbischöfe, und an seinem Rodenberge oder Romberge vorüber, in dessen Anlagen, an der Rückseite einer Kapelle, man ein schönes liegendes Christusbild bewundert und sich der Täuschung hingibt, im Schatten der darüber neigenden Zweige die steinerne Brust auf und niederwogen zu sehen, – dann an dem Gute Rödinghausen – eine gute Strecke weiter an der majestätischsten Felswand in dem ganzen Strich dieses Kalksteingebirges, die 200 Fuß Höhe hat, her, und nähern uns so dem Klusenstein. Es ist eine romantische Wanderschaft; das Thal klemmt sich immer wilder und düstrer endlich zur engen Schlucht zusammen; die schmale Hönne rauscht pfeilschnell unten über kantige Felsbrocken, aufbrodelnd und Streichwellen über den Fußweg schleudernd, bis endlich aus tiefem Kessel uns das Gebrause und Schäumen einer Mühle entgegen stürmen. Hier ist die Fährlichkeit überwunden, eine kühne kuppige Felswand springt vor uns auf, drüber ragen die Ringmauern und Trümmer der alten Burg, aus der ein neueres Wohnhaus wie ein wohlhabiger Pächter einer alten Ritterherrlichkeit hervorlugt. Der Weg führt etwas seitab, durch's Gebüsch, zum Eingange der Höhle, die uns wie ein schwarzes Thor entgegengähnt. Das Gewölbe ist schön und weit gespannt, eine kühne Architektonik; der erste Raum ist 200 Fuß lang. An Decke und Seitenwänden glänzen Stalaktiten von röthlicher Farbe und grotesken Bildungen; an jeder Spitze ein graulich glänzender Tropfen, der langsam fällt und die Höhle mit einem monotonen Geräusche einschläfert. Im Hintergrunde klaffen zwei dunkle Spalten auf, die man mit Fackellicht, scheu vor dem überall hervorsickernden Wasser, gebückt vor den wie Spieße niederdrohenden Tropfsteinzapfen, betritt, vorsichtig durchschreitet, endlich durchkriecht. Nach mühseliger Fahrt dämmert der Schimmer des Tages uns entgegen, wir stehen wieder in der Eingangshalle, ehe wir's gedacht und sind verwundert, einen Halbkreis beschrieben zu haben, während wir uns den Eingeweiden der Erde immer mehr zu nähern glaubten. Nehmen wir den Weg, nachdem wir aufgeathmet, über die Höhe, an den Mauertrümmern her, lassen uns einen frischen Trunk oben aus dem unergründlich tiefen Brunnen winden und schauen über das Gemäuer und die Felskante in den drunten gähnenden Schlund, um dessen Risse wie um die Burgruine eintöniges Mühlengeklapper und düstre Wipfelschatten, eine Veit Webersche Sagenpoesie schweben, wenn in der Dämmerung die große Reheverzehrende Ohreule Schufut sie umkreist. Ueber die Erbauung der Burg Klusenstein berichtet uns Levold von Northof in seiner für die Geschichte der Grafen von der Mark so wichtigen, aber auch wahrhaft grauenhaften, als den ganzen Inhalt seiner Zeit nur Fehden, Schlachten, Verwüstungen von Land und Leuten, Belagerungen von Städten, Zerstörungen und Berennungen von Burgen, blutigen Hader all überall aufweisenden Chronik: »Im Jahre des Herrn 1353, da der Graf (Engelbert) über's Meer ging, begann Gerhard von Plettenberg in Abwesenheit des Grafen die Burg und die daranliegende Stadt Rode zu gründen und zu erbauen, und gleicherweise auch die Burg Clusenstein, wie diese Bauten noch heutzutage zu sehen sind.« – Gerhard von Plettenberg war einer jener drei treuen Drosten der Grafen von der Mark, von denen Ludolf von Boenen und Rutger von Altena uns an andrer Stelle begegnen werden, und deren Vasallentreue in Rutger von Altena gipfelte. Als dieser seinem Grafen Eberhard über zwölf Jahre seiner Amtsführung Rechnung ablegte, wies er jede Entschädigung für alles, was er in seiner Herren Fehden und bei der Erbauung ihrer Burgen vorgeschossen, zurück, – und das war nichts geringes für jene Zeit, es waren neunhundert Mark. »Schaffet mir nur Ruhe bei meinen Gläubigern,« sagte der uneigennützige Mann, »denen ich für Euch noch haftbar bin, und was von der nach unsrer Rechnung mir gebührenden Summe übrig bleibt, das behaltet für Euch!« –

Klusenstein kam später durch Kauf von einer Hand in die andre und befindet sich jetzt in Privateigenthum. Doch kommt 1275 eine Gräfin Mathilde von Isenburg und Klusenstein, später Abtissin von Metelen und Nottuln, vor. Die Sage kennt eine Mathilde, die Gemahlin eines Ritters Eberhard von Klusenstein, der in den Kreuzzügen als Gefangener der Sarazenen schmachtet, während sein Feind, der schwarze Bruno, die Nachricht von seinem Tode verbreitet und um sein Weib wirbt. Sie aber entflieht dem Verhaßten und dieser nimmt ihre Burg in Besitz, bis Ritter Eberhard heimkehrt, die Feste erstürmt und in heißem Kampfe auf dem Burghofe den Räuber überwältigt und über die Ringmauer tief unten in den Abgrund schleudert.

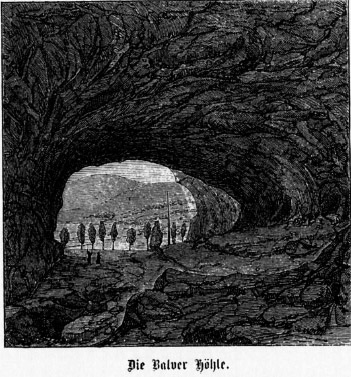

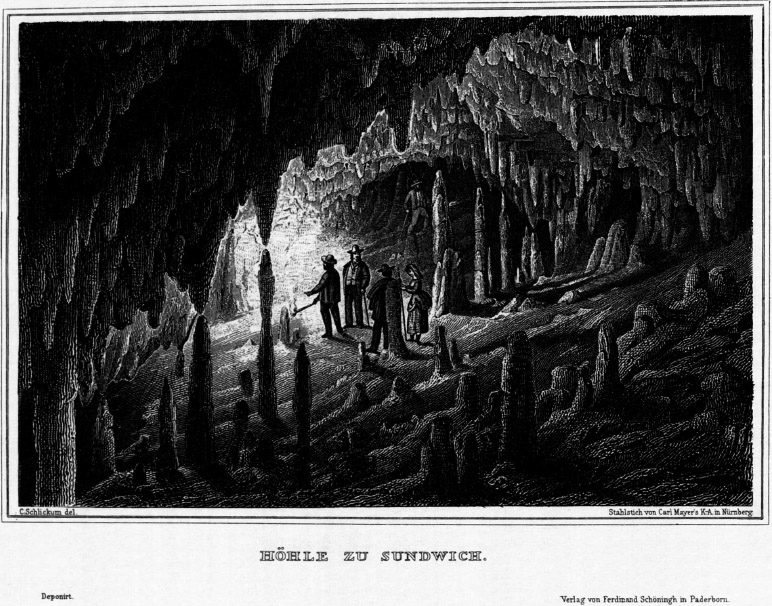

Von Klusenstein führt das Hönnethal weiter hinauf an dem hübsch gelegenen Wirthshaus Sanssouci vorüber nach dem Städtchen Balve, in dessen Nähe die Gegend weniger wild romantisch ist, aber ebenfalls ein merkwürdiges Denkmal schaffender Naturkräfte in der »Balver Höhle« besitzt, – wie das Kalksteingebirge zwischen Ruhr und Lenne überhaupt einen auffallenden Reichthum an Grotten und Höhlen hat. Die Balver Höhle zeichnet sich durch das großartige Thorgewölbe, das ihr zur Einfahrt dient, aus. Sie besitzt viele Reste antediluvianischer Thiere – man findet Zähne urweltlicher Geschöpfe bis zu sieben Pfund Gewicht. Als die bedeutendste mit der Klusensteiner galt früher, vor Entdeckung der Dechen-Höhle, die nahe ältere Sundwicher Höhle. Der Weg dahin bringt uns in die von industriellen Anlagen, Drahtrollen, Eisenwerken und Papiermühlen belebten Thäler von Sundwich, Hemer und des Westicher Bachs, wo die werkenden russigen Gnomen, die früher unter der Decke der Kalksteinflöße in den dunklen Schluchten gehaust, jetzt mit der Lichtsuchenden Zeit zu Tage aufgestiegen und hier ihr emsiges Treiben und Schaffen fortzusetzen scheinen. Sundwich liegt wie unter und zwischen die Felsen geschoben; links von ihm die Höhe mit den zwei kleineren Grotten, seitwärts davon die große, seit einem Besuche des damaligen Kronprinzen im Jahre 1817 sogenannte Prinzenhöhle. Sie ist durch nachhelfende Arbeiten in den engsten Klüften leicht zugänglich gemacht und durch ein Eingangsthor geschützt. Ihre Länge vom Eingange bis zum erkundeten Ende mag mit den bald aufsteigenden, bald sich senkenden Windungen 1500 Fuß betragen; einzelne Räume haben mehr als 80 Fuß Länge und 30 Fuß Höhe; es sind weite schauerliche Hallen, in welchen das stille unbelauschte Leben des Gesteins über Nacht seine Tempel sich gewölbt hat: es sind schweigende verödete Cathedralen, von denen die Sage will, daß um Mitternacht die Todten darin zur Messe gehen und ihre blauen Wachslichtlein entzünden; die Heiligenbilder, die Orgel, der Taufstein stehen umher, von der spukhaft regellosen Schöpfungslust, den fancies des Tropfsteins, gebildet: nur die Beter sind fort, denn der Hahnenschrei ist herübergedrungen aus den Gehöften des Dorfes. – »Die Natur, sagt eine Beschreibung, fährt noch immer fort, an den Stalactiten zu schaffen; denn das aus der Decke rinnende Wasser bildet um sich kleine Röhren von einer flimmernden Kalkmaterie, die sich unter einander verbinden und scheidet auf dem Boden Ansätze aus, die sich den von oben kommenden nähern und so allmählich zu den wunderbaren Figuren zusammenschießen. Den merkwürdigsten Bildungen hat man Namen gegeben – nach der Reihenfolge: Kandelaber, Vorhang, Altar, Damoclesschwert, Butterkerne, Bienenkorb, Hand, Wallfischrachen, Tempel, Friedhof, Löwenklau, Mutter mit dem Kind, Kurfürst und sein Hofnarr. So bilden sich an einigen Stellen ganze Lager von crystallartigem Spath, der wie Schmelz blitzt, an andern Draperien und Festons wie Tücher und Franzen, die sich über einander schichten. Kurz, diese Höhle kann sich den Baumanns-, Biels- und Liebensteiner Höhlen an die Seite stellen.« Wie die letztere durchströmt sie in einer Tiefe von 25 Fuß ein Bach, dessen kleine Wellen durch die zurückgeworfenen Fackelstrahlen dem Wanderer den blitzenden Gruß der geheimnißvollen Tiefe emporsenden. Auch diese Höhle ist reich an fossilen Merkwürdigkeiten, z. B. an Schädeln und Knochen des großen Höhlenbären.

Etwa zehn Minuten von der Sundwicher Höhle entfernt liegt das Felsenmeer; der Weg führt über eine Art Plateau, das rechts die Höhen des Balver Waldes begrenzen; die Straße läuft anfangs in einem Terrain-Einschnitt, steigt dann empor und plötzlich hebt sich wie eine Springfluth, die im Weiterrauschen versteinert ist, aus dichtem Gebüsch die Wogenbrandung des Felsenmeers uns entgegen; eine tiefe Einsenkung des Bodens mitten in der Feldfläche umfaßt im Umkreise einer halben Stunde wirre wilde Massen von dunkelgrauen Felsen, die wie Löwen sich übereinander geworfen haben und ruhen, oder schroff, wandsteil emporstehen. Man gewahrt in den zackigen Rissen und Brüchen, wo sie wie durch Beilschläge auseinandergeklaubt sind, das Wirken einer mehr als titanenhaften Kraft; und dennoch diese Stille, diese Oede bei so viel Kraft, die man sonst nicht ohne helllautes lärmendes Leben sich denken kann. Es liegt etwas Unheimliches, Spukhaftes in dieser lautlosen Ruhe, die über den Werken der Gewalt schwebt und tief unten in der Hölle brütet. Die Hölle ist der tiefste Grund dieses Felsenmeers, zu dem man eines Ariadnefadens bedarf, um sich hineinzuwagen durch das Labyrinth der Massen, die oft vielhäuptig wie Cerberus-Ungeheuer in den Weg sich stellen, um die gefahrdrohenden verschütteten Eisengruben herum, an tiefaufklaffenden Schlünden her. Es ist eine eng zusammen geklemmte Grotte, zu der man endlich gelangt; es gehört Muth dazu, den verlassenen Eisenschacht zu befahren, nur bis an den Rand der dunklen grandiosen Tiefe, die am Ende der Grotte vor uns aufgähnt; zerreibt nur ein kleiner Stein, verschiebt nur eine Kante der Felsstücke sich, dann malmt der ganze grausige Bau uns über dem Haupte zusammen. Ich wüßte nicht, was in unserm Lande an Wüstheit dem Felsenmeer an die Seite zu stellen wäre: aber wie fast immer hat auch hier die Natur mildernde Schleier sich über das starrende Antlitz geworfen; sie mag ihrem zagen Kinde nirgends einen Todtenschädel zeigen; sie steckt ihn in diesem ihrem Beinhaus hinter die üppige Vegetation, die mit Stauden und Kräutern und Moosen zu überdecken strebt, was sie erreichen kann. Um einzelne Felsstücke klammern sich mächtige Wurzeln und ziehen mit krausem Geäst an den steilen Wänden herunter, bis sie den Grund gefaßt haben, aus dem sie Nahrung für die oben auf dem Scheitel stolz und hoch prangende Buche saugen. – Das Felsenmeer ist nicht allein von der Natur gebildet; es ist ein nach allen Seiten und Tiefen hin von Fluthen sowohl als später von Eisenerzsuchenden Menschenhänden durchwühltes Kalksteinlager. Die Hölle mag eine Tiefe von 250 Fuß haben, vom obersten Felsensaume an gerechnet.

Die Wanderung zum Felsenmeer hat uns der Lenne zu nahe gebracht, als daß wir nicht hinabsteigen sollten in das schöne Thal dieses Flusses. Die Lenne ist der Ruhr, was die Ahr dem Rhein, ihre wildeste, unerzogenste, aber auch ihre schönste Tochter, das Kind ihrer blühendsten Tage. Aus dem südwestlichen Hange der Astenberger Kuppen kommend, hat sie von der Quelle an bis nach anderthalbstündigem Lauf 1500 Fuß Gefälle. Zunächst strömt sie in derselben Richtung an dem Städtlein Schmallenberg vorüber, in dessen Nähe das altberühmte Kloster Grafschaft liegt, das der heilige Anno II. von Köln, der Held des Annoliedes, als » Monasterium sancti Alexandri Martyris« in Grafschaft stiftete, und dem er wie seinen Stiftungen in Siegburg und Saalfeld die Regel Benedikts von Nursia gab. Es liegt da oben im Bereich des hohen Astenbergs eine reizende Burgruine, genannt Norderna, nicht fern vom Einfluß der Nettelbeck in die Lenne; auf derselben hauste damals zu Anno's Zeiten ein Geschlecht von Edelherren von »Graschaph«, wohl mit den benachbarten Sain eines Stammes und Herkommens; auf ihrem Gebiete und dicht unterhalb ihrer Burg Wilzenberg wurde in Folge eines Vertrags zwischen Anno und Frau Kunitza von Graschaph und ihren Söhnen Timon und Hartrald die Stiftung errichtet. Diesem Geschlechte fiel auch die Schirmvogtei des Klosters zu, die es übte, bis 1573 die Fürstenberg zu Schnellenberg in dies Verhältniß traten. In den ältesten Zeiten wurde in das von Siegburg aus besetzte Kloster, wie es bei vielen andern Stiftern (Corvei, Cappenberg, Scheda, Clarholz) ebenfalls Regel wurde, gewöhnlich nur Leuten von adlicher Geburt der Eintritt verstattet. Aber trotz des alten Sympathiebundes zwischen den Heiligen und den Rittern sind doch die Ritter nicht immer geeignet, gute Heilige zu werden – und sicherlich waren es nicht die im Kloster Graschaff – denn so sollte, nicht Grafschaft, der Name lauten. Der Erzbischof von Köln, Hermann von Hessen, fand dort im Jahre 1506 einen solchen Zustand vor, daß er sich entschließen mußte, die acht adlichen Herren, die noch im Kloster wohnten, sammt und sonders zu beseitigen und fortzusenden, um das Gotteshaus mit Mönchen, die im Kloster Brauweiler an ernstere Zucht gewohnt, ganz neu zu besetzen; diese schlossen sich 1508 der Bursfelder Congregation an. Das noch jetzt stehende große Klostergebäude mit Abtei und Gasthaus wurde vom Prälaten Ambrosius Bruns (seit 1727) gebaut; von dessen Nachfolger Josias eine schöne und prachtvolle Kirche; man hat dabei von Bischof Anno's Bau blos den, um 1629 nur höher ausgeführten Thurm stehen lassen. Das große und reiche Kloster – die Kirche hatte für 60 Conventualen Chorstühle – wurde 1804 aufgehoben; da die Dorfgemeinde, später auch der Ankäufer des Klosters und seines Areals (der Freiherr von Fürstenberg-Vorbeck erstand es für 86,000 Thaler), sich weigerten, die Kirche zu übernehmen, so wurde dieser schöne und mächtige Bau nach kaum 90 Jahren des Bestehens, niedergebrochen. –

Von Schmallenberg dem westlichen Laufe der Lenne folgend, gelangen wir nach Altenhundem; haben die bewaldeten Bergwände zur Rechten und Linken des Flusses ihm bisher seine Richtung wenig beirrt, so stellen sie jetzt sich plötzlich ihm so entgegen, daß er gekrümmt zu starkem Bogen nordwärts hinabströmen muß, just an der Stelle, wo die Sieg-Ruhr-Eisenbahn in sein Thal eintritt. Die ganze Gegend ist in ihrer weltentrückten Stille desto reicher an Sagen, die sich an ihre Berghöhen, Burgruinen und Höhlen knüpfen. Und vorzugsweise mit den Hünen auf dem Wilzenberg, dem hohen Lemberg bei Saalhausen, der Norderna, oder dem Schatz im Schloßberg bei Winterberg, oder dem Teufelsstein, oder dem kleinen Volke der Hollen, das ehemals die Felsenlöcher bewohnte, beschäftigen. Nicht gar weit von Altenhundem, bei Kirchhundem, liegt ein Teich, der heißt der Krähenpfuhl; da hat in alten Zeiten ein Schloß gestanden, in welchem ein gottloser wüster Cavalier wohnte, der durch seine Jäger Mädchen rauben ließ, die sie ihm auf sein Schloß brachten. Eines dieser Mädchen aber leistete ihm einen so unüberwindlichen Widerstand, wie die schöne Maid Fitzwalter einst dem liederlichen König Johann ohne Land, und endlich erbarmte sich der Himmel ihrer, denn ein furchtbares Gewitter zog herauf, ein Blitzstrahl traf das Schloß, daß es unter rollendem Donner mit Mann und Maus versank und an seiner Stelle ein tiefer Pfuhl entstand. Am andern Morgen fand des Mädchens Mutter den Leichnam ihres Kindes auf den Wellen schwimmend; dieser ist in Kirchhundem begraben worden, man hat ihn später unverwest gefunden wie den einer Heiligen, und der Pfarrer hat eiserne Stangen um das Grab machen lassen, um die Stätte der Nachwelt zu bezeichnen.

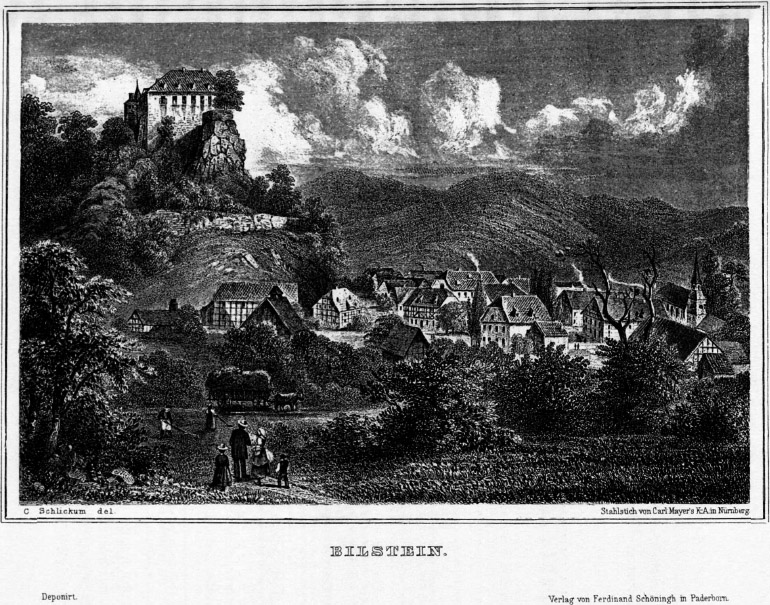

Bei Altenhundem führt ein Weg über einen niedern Bergrücken in das kleine Thal von Bilstein; dies bildete einst ein besonderes Land, beherrscht von Dynasten, die wahrscheinlich eines Blutes mit dem Herrn auf der Wilzenburg und zu Graschaph waren. Johann von Bilstein ward 1283 vom Erzbischofe Siegfried von Köln zum Marschall in Westphalen ernannt. Ein anderer Johann von Bilstein scheint etwa um 1370 seine Herrschaft dem Grafen von der Mark verkauft zu haben – das Geschlecht verschwindet von nun an spurlos aus den Urkunden, und es saßen seitdem Burgmänner des Grafen von der Mark auf Bilstein, bis in der Soester Fehde eine Belagerung durch Kölnische Lehnsmannen unter Dietrich Grafen zu Sain die Feste zur Uebergabe zwang. Seitdem ward die Herrschaft Bilstein wie das nahe Fredeburg und Waldenburg zum Besitze der Kirche von Köln in Westphalen geschlagen, und mit Drosten oder Amtmännern besetzt; seit 1583 sind dies als Erbdrosten die von Fürstenberg. Jetzt Domäne und Forsthaus, blickt Bilstein in das breite sonnige Thal und das Dörfchen an seinem Fuße mit einem Air heruntergekommener Aristocratie; es steht noch mit Thurm und Wappen festen Fußes auf dem schroffen Felsen, der den Stürmen der Zeit trotzt; aber die alte Bedeutung ist dahin, sein Junkerthum ist grau und alt geworden, wie viele Dinge sonst noch, auch außerhalb dieser stillen Thäler!

Bleiben wir unserer Richtung westwärts treu, so gelangen wir von Bilstein sehr bald in das schöne Thal der Bigge, die von Süden, von dem Städtchen Olpe kommend durch ihr Waldgebirg sich Bahn bricht, um das alte Attendarra, Attendorn zu erreichen und dann bald darauf sich der Lenne zu vermählen. Attendorn ist ein winkliges Bergstädtlein, in dem wir schon seines Schnellenbergs wegen verweilen müßten, eines der schönst gelegenen Schlösser Westphalens, noch dazu durch die Erinnerung an den Erzbischof Gebhard Truchseß von Waldburg denkwürdig, der hier um 1583 mit seiner schönen Agnes von Mansfeld ein sorglos heiteres Leben führte und – nicht ohne Erfolg – Alles that, die Clerisei rings umher zur Nachahmung seines Beispiels zu verführen. Die Volkssage verflicht den Erzbischof in die Erklärung, welche man dem Spottnamen »Kattenfillers«, den die Attendorner im Lande tragen, gibt. Gebhard Truchseß soll nämlich nebst den gleich ihm Abgefallenen vor den empörten Attendornern auf den Bilstein geflohen sein, wo er von den letzteren belagert wurde. Bei dieser Belagerung ließ sich einst an einem Thurmfenster eine Katze erblicken, auf welche sich nun alle Bolzen und Geschosse richteten, weil die Attendorner glaubten, es sei der Truchseß in seiner Schlafmütze; das arme zerschossene Thier schrie ganz entsetzlich und die Belagerten spotteten: Kattenfillers! Attendorn selbst aber wurde im 30jährigen Kriege von den Schweden belagert; die Attendorner jedoch trugen alle ihre Bienenstöcke zusammen und schleuderten sie den Stürmenden auf die Köpfe, daß sie jählings fliehen mußten. Daher wird zum Andenken an dies Ereigniß jährlich am Frohnleichnamsfest ein Waffentanz in Attendorn aufgeführt, der, weil sich alles künstlich durcheinanderschlingt, großes Geschick erfordert; man legt bei demselben die von den Schweden erbeuteten Waffen an. So die Sage. In der That aber sind die bei dem Tanz gebrauchten Waffen mittelaltrige und ist die ganze Sitte wohl mit dem Umstande in Verbindung zu bringen, daß Attendorn einst berühmt war durch seine Waffenschmiede, eine Industrie, die sich seit dem 30jährigen Kriege nach Solingen übertrug. Die Sage von der Glocke zu Attendorn s. in Firmenich, Völkerstimmen I. 355 und Kuhn, I. 163.

Was aber den Spottnamen betrifft, mit dem wir eben die Einwohner Attendorn's belegt sahen, so erinnert er uns an ein Allgemeineres, an der Sauerländischen Männer Talent, für den Nachbarn humoristische Namen und Bezeichnungen aufzubringen, so daß fast keinem einzigen dieser Städtlein und Orte die spöttische Nachrede fehlt. Den Attendornern sagt dieser Volkshumor noch nach, der einzige Christ im Städtlein sei der Jude Moses. In Brilon, heißt es, stirbt kein Bürgermeister noch Pfarrer, es sei denn, daß sie durch die Bodenluke fielen; es soll heißen: Keiner halte es lange da aus. »Die erste Stadt der Welt ist Rom, die zweite Brilon und die dritte wiederum Brilon«, heißt es ebenfalls. Dazu ist Brilon im Volksmunde auch noch »Klein-Rom« wegen des dicken Thurmes und der dicken Glocke und des Sankt Petrus vor dem Rathhause. Die Winterberger salzen den Schnee, so daß er sich hält bis Johanni; die Brunscappeler feiern Kirchweih drei Tage vor dem ersten Schnee. Man redet von Mescheder Wind und von der Arnsberger Sonne, die dort höher scheint, als in der übrigen Welt, und behauptet: wenn die Butterfrau aus Wennigloh und der Jude von Hachen ausbleibt, so hat Arnsberg Fasten. Es drückt sich in dem Allen der munter gesellige Sinn des Sauerländers aus, der in Städten und Dörfern, nicht, wie der Bewohner des nördlicheren Westphalens auf einzelnen Höfen angesiedelt, offeneren, zutraulicheren und lebhafteren Wesens als dieser ist, sich mehr dem Verkehr mit seines Gleichen und geselligem Lebensgenuß hingibt und die mißtrauische Zurückhaltung gegen alles Fremde, die den Bewohnern unserer Ebenen anhaftet, nicht kennt.

Attendorn gehörte früher einem Amte Waldenburg an; den festen Punkt in diesem Gebiete, die Burg Waldenburg, mußte Erzbischof Siegfried von Köln 1289 an Berg abtreten, drum schuf er sich einen neuen, indem er durch Johann von Plettenbracht, seinen Marschall in Westphalen, eine neue Burg auf dem Schnellenberg erbauen ließ – etwa 1291 bis 1294. In der neuen Feste saßen Burgmänner verschiedenen Stammes, die von Plettenbracht, die Voigte von Elspe, neben ihnen ein Geschlecht, das sich von Schnellenberg schrieb. Im Jahre 1594 kaufte der Drost Caspar von Fürstenberg die Rechte dieser Burgmänner, der Voigt von Elspe und der Schnellenberg, die erloschen und denen die von Schüngel gefolgt waren, an sich, ließ, was sie von Bauten da oben auf der Bergeshöhe errichtet hatten, niederreißen und das neue schöne Schloß hinsetzen, das heute freilich wieder zur halben Ruine geworden ist. Die Burg war reichsunmittelbar; die Fürstenberg zu Schnellenberg gehörten ihretwegen zum Canton Wetterau des rheinischen Kreises der Reichsritterschaft, und deß zum Zeichen prangte über dem Portal des freiadlichen Hauses Schnellenberg der Reichsadler.

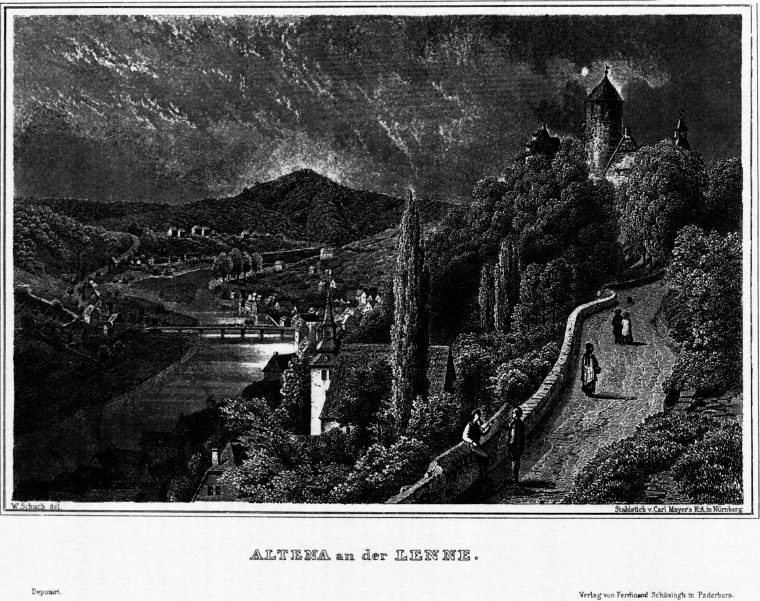

Vom reizenden Thal der Bigge, das bald mit dem der Lenne zusammenstößt, scheidend, nehmen wir die Wanderung an den Ufern der letzteren dort wieder auf, wo wir sie verlassen, bei Altenhundem. Es rauscht die Lenne zunächst bei dem Dörfchen Gräfenbrück an einer schroffen, senkrecht aufsteigenden Felswand am rechten Ufer vorüber, die einst die Peperburg trug; an ihrem Fuße gähnt hohen Eingangs eine düstere Grotte vor uns auf, von ihrem Gipfel erblickt man die hellste und reizendste Landschaft. Trümmer liegen oben, der Schutt einer starken Burg, von der Zeit gebrochen wie die einige tausend Schritt seitwärts liegende Burg zu Borchhausen. Eine andre Trümmer blickt von jenseits Elspe herüber, darunter dies freundliche Dorf selbst aus seinen Laubholzwipfeln und Gärten. Alle drei waren einst Burgen des mächtigen Geschlechts der Voigte von Elspe, das, dem Wappen nach eines Stammes mit den Plettenberg, um 1420 etwa durch die Erbtochter Aleid von Hundemen genannt Peypersack die Peperburg erhielt; 400 Jahre später hat man Schatzgräberei in den Kellern des verschollenen Geschlechts angestellt, um mit der Wünschelruthe ein Goldkalb zu entdecken. – An Gräfenbrück vorbei, wo die drei Thäler der Aspe, Veischede und Lenne in einem geschlossenen Rundbilde ihren unvergleichlichen Reiz entfalten, führt die Straße an altbewaldeten Wänden und hohen Felsen her, und an dem rasch voran rauschenden und plätschernden Strome entlang, der sich zu sputen scheint, als könn' er nicht früh genug all seine Märchen und Elementargeheimnisse und Herrlichkeiten der fernen Ruhr erzählen, wie ein beschenktes Kind, das seiner Mutter seine Freude zu zeigen läuft. Da kommt von der linken Seite, unter dem freundlichen Bamenol mit seinen zwei alten Rittersitzen, die Bigge auf ihn zugestürmt und schwatzt und gurgelt, aber unser Fluß rauscht weiter und hört sie nicht: er weiß ja, was sie zu erzählen hat, das sind Geschichten und Mären aus den Ruinen, aus den Bergen und den Klüften, wie ihrer die Lenne viel schönere kennt. Hat doch die Lenne gar einst den leibhaftigen Satanas über sich her nach Westphalen hinein fliegen sehen, einen Sack voller Adlichen unter dem Arm, so voll, daß über der Mark und dem Hellweg einzelne herauspurzeln, über dem Münsterlande aber der Sack birst und sie alle herunterfallen, die von Schüngel, von Schade, de Gryper, de Byter, dat Strick, de Pepersack, Waschpenning, Springinsleben oder Ziegenbart, Supetut, de Onbescheydene, Springerus Rodenstert, Schnapümme, Schudüvel, de Duivel, Jagetho, Packstroh und wie alle die Ehrennamen heißen, welche die Naivetät des vierzehnten Jahrhunderts für seine ritterlichen Beherrscher und Dränger erfand. –