|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

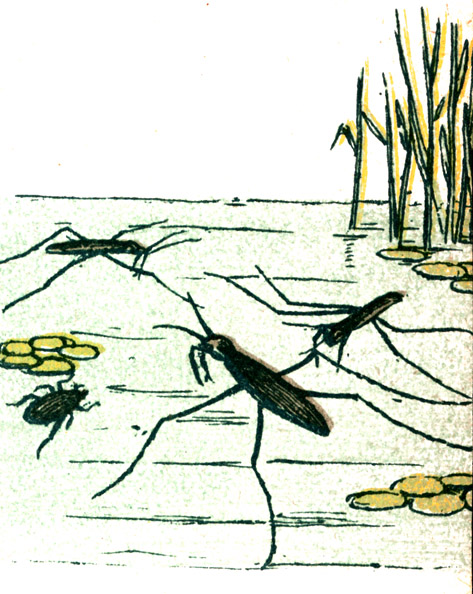

Einige Tage nach meinem Besuch bei den Menschen schwamm ich wieder in meinem eigenen See herum. In und auf dem Wasser herrschte ein Getriebe und Gewühl, da war ein Schwimmen und Fliegen ohnegleichen und auf dem Wasserspiegel spazierten die Schneider auf ihren langen Beinen zwischen dem Entengrün und den Seerosenblättern herum. Ich steckte den Kopf zwischen ein paar Seerosenblätter durch und sah mich um. Auf einem der Blätter hatte sich eine große Schar meiner Unzähligen niedergelassen. Doch als sie mich sahen, erschraken sie und zerstoben in alle Windesrichtungen.

»Bleibt doch, bleibt doch, ich, Frau Frosch, bin es,« rief ich, aber sie hörten mich nicht einmal. Da blieb ich still sitzen.

»Du bist ein gutes Floß für meine Kleinen,« sagte ich nach einem Weilchen zum Seerosenblatt.

»Es scheint so,« antwortete es. – »Aber sind sie alle dein?«

»Na, wenn nicht gerade alle, so doch unzählig viele,« antwortete ich stolz.

»Aber es müssen ihrer wohl auch viele sein,« sagte das Blatt in bedauerndem Ton.

»Was meinst du?« fragte ich.

»Ich meine, es müssen wohl viele sein, damit einige übrig bleiben,« sagte das Blatt.

»Ja,« seufzte ich, »es ist schon richtig, daß sie viele Feinde haben, meine Unzähligen. Ja, du bist glücklich,« fügte ich hinzu, »liegst da und wiegst dich ganz gemächlich. Von oben hast du die Sonne, von unten das Wasser und ringsum lauter Freunde. Du brauchst keinen Schwimmschwanz und keine langen Hüpferbeine.«

»Nein,« lachte das Blatt, »was sollte ich mit derlei wohl anfangen?«

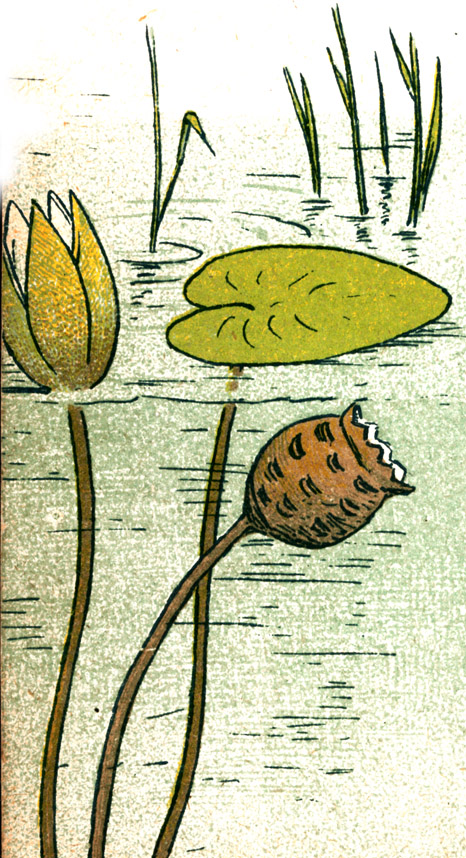

»Ja, was sollten wir mit derlei anfangen?« fragte eine Blume, die daneben schwamm.

»Und ich finde es auch ganz unnötig, daß ihr Beine und Schwänze habt,« fiel eine Knospe ein, die eben anfing, aufzuspringen.

»Ja, wenn wir all unser Lebtag ohne solche Anhängsel auskommen, müßtet ihr das auch können,« sagte eine Frucht, die am Wassersaum lag und sich immer wieder ins Wasser tauchte. »Wir bleiben ordentlich und genügsam im Lande und nähren uns redlich – aber was tut ihr?«

»Ich könnte doch nicht all mein Lebtag an ein und demselben Ort sitzen bleiben,« sagte ich beleidigt.

»Aber warum denn nicht? Wenn wir es doch können,« sagte die kleine Knospe.

»Du bist wirklich komisch,« sagte ich. »Weißt du nicht, daß ich mich umtun muß, um Futter zu finden. Und wie lange hätte ich wohl vor Räubern Ruhe? Ihr habt freilich gut reden, weil euch niemand etwas zuleide tut. Aber alle haben es nicht so bequem wie ihr.«

»Du glaubst, daß uns niemand etwas zuleide tut, daß wir in Ueberfluß und Behaglichkeit leben? O, Frau Frosch, da weißt du aber auch rein gar nichts,« riefen alle rings um mich.

»Nun ja,« sagte ich beschwichtigend, um jeden Streit zu vermeiden. »Ihr werdet auch schon eure Sorgen haben, vielleicht auch Feinde, die euch auflauern, was weiß ich? Ich habe ja manchesmal Fliegen und kleine Käfer zu dir hinkriechen sehen,« fügte ich hinzu, indem ich mich an die Blume wandte, »aber ich glaubte, du machtest dir nichts daraus.«

»Die Fliegen und die kleinen Käfer habe ich doch selbst zu Gast geladen, weißt du das nicht, Frau Frosch?« sagte die Blume und nickte ernsthaft. »Das sind nicht unsere Feinde.«

»Und ich will sie auch einladen,« sagte die Knospe wichtig, »wenn ich nur erst die Bewirtung fertig habe.«

»Womit willst du sie denn bewirten?« fragte ich.

»Mit meinem gelben, körnigen Blütenstaub, wenn er nur erst in den Staubfäden fertig wird,« sagte die Kleine altklug.

»Aber alles dürfen sie nicht aufessen,« sagte die große Blume ängstlich.

»Nein, nein!« rief eine Fliege, die eben ganz gelb von Blütenstaub vorbeiflog, »wir essen nicht alles auf, ein bißchen bringen wir mit einem Gruß euren weißen Nachbarinnen, den Seerosen.«

»Aber,« sagte ich, »ihr vergeßt ja ganz von all den Gefahren zu erzählen, die euch bedrohen und von all den Feinden, die euch auflauern.«

»Ja, richtig,« sagte die Blume.

»Laßt mich erzählen,« bat das Blatt und dann sagte es, an mich gewendet:

»Sieh dir doch einmal meine Unterseite an, tauche ins Wasser und sieh sie dir an.«

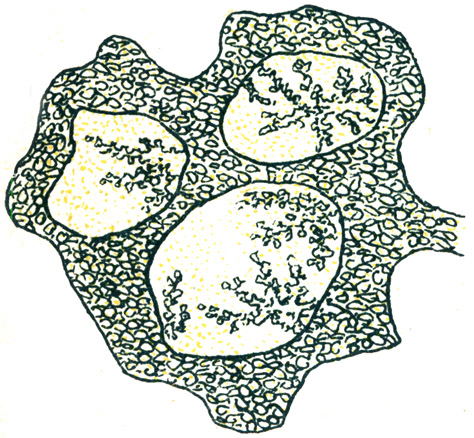

Ich tat wie das Blatt mir geheißen, tauchte ins Wasser und beschaute es von unten. Das Gekräusel der Wellen wiegte das Blatt hin und her, und wenn es sich ein wenig hob, sah ich am Rand etwas Klares, Durchsichtiges und Schleimiges. Ich schwamm näher und untersuchte es. Es war glatt und schlüpfrig und fest haftend. Nun tauchte ich wieder in die Höhe.

»Was hast du da für einen merkwürdigen Klumpen?« fragte ich.

»Ja, was glaubst du wohl, Frau Frosch! Solche Klumpen solltest du doch kennen.«

»Das wird doch nicht,« sagte ich verwirrt – »das werden doch nicht etwa Kinder in Schlammwiegen sein?«

»Doch, richtig geraten,« sagte das Blatt.

»Kinder in Schlammwiegen – in Schlammwiegen mitten im Sommer. Das paßt nicht.«

»Paßt es nicht?« sagte das Blatt und lachte mir ins Gesicht. »Du siehst doch, daß es paßt. Da sind sie, und zur gegebenen Zeit wird das kleine Volk herauskriechen – leider.«

»Aber es sind doch nicht etwa Froschkinder, die sich verspätet haben,« fragte ich bestürzt.

»Nein,« sagte das Blatt, »es gibt doch hier im See noch andere Kinder als die der Frösche.«

»Ja, aber wer kann das sein, der uns nachgeahmt hat und seinen Kleinen ganz dieselben Wiegen baut wie wir den unseren,« rief ich und wußte nicht, ob ich böse oder stolz sein sollte.

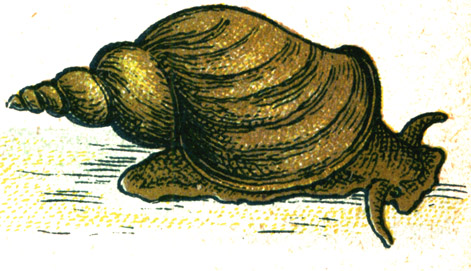

»Das ist die Teichschnecke Limnäa,« sagte das Blatt.

»Die Teichschnecke Limnäa, dieses träge, faule Tier, das am Wassersaume hockt und sich so langsam bewegt, daß man gar nicht weiß, ob es überhaupt lebt?«

»Ja, ja. Und bald kriechen die Kinder aus den Schleimkugeln, und dann beginnen sie gleich an uns zu nagen und zu knabbern, du kannst dir also denken, daß wir sie nicht besonders lieben.«

»Gleichen sie meinen Kindern?« fragte ich.

»Nein, ganz und gar nicht,« sagte das Blatt. »Auswendig haben sie ein ganz kleines gedrehtes Haus und inwendig sind sie ganz weich. Und eine abscheuliche harte, rauhe Zunge haben sie, und mit der kratzen sie uns. Und je größer sie werden, desto schlimmer ist es für uns.«

»Ja, seht ihr nun, wie dumm es ist, sich an einem Ort zu verankern, so daß man sich vor solchen Vielfraßen nicht flüchten kann.«

»Wir brauchen nicht zu flüchten, wir wissen uns schon zu helfen,« sagte das Blatt, indem es sich vergnügt auf und niederwiegte. Drinnen in unseren Blättern bauen wir kleine Lufträume – die brauchen wir, um leicht zu sein, und die Wände bekleiden wir mit den niedlichsten kleinen Haarsternchen.«

»Aber diese Sternchen können eure Feinde doch nicht abschrecken,« sagte ich.

»O doch, das können sie, denn weißt du, wir machen unsere Haarsterne scharf und rauh, und du kannst dir denken, daß die Schnecken sich nicht gerne daran schneiden.«

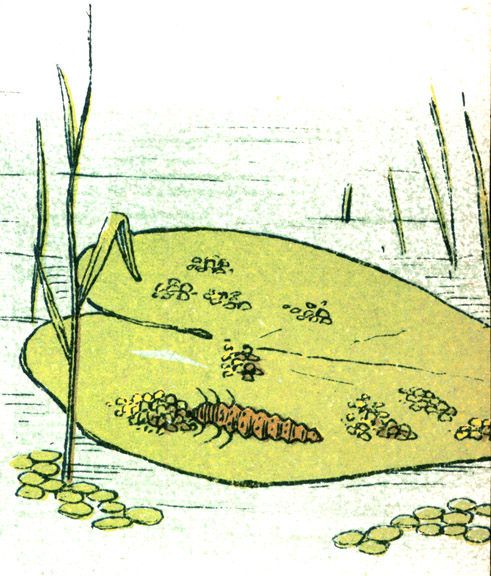

»Nein, das verstehe ich schon,« sagte ich, »aber wie kommt es, daß viele von euch doch so fleckig und traurig aussehen? Wie ist es mit den scharfen und gefährlichen Waffen in den Lufträumen? Sind die wirklich zu etwas nütze? Es sieht fast aus, als wenn die Schnecken sich nicht allzusehr davor fürchten würden.«

»Ach, ach,« seufzte das Blatt, »das ist wieder ein anderer Feind, der uns so zerfetzt hat und der wird uns auch schließlich ganz auffressen. Es ist eine kleine, schwarze, ganz gemeine Larve aus dem Geschlecht der Blattkäfer. Die kommen in großen, hungrigen Scharen und lassen sich auf uns nieder und zerstören uns, und nichts hilft gegen sie. Manchmal bedauern uns die Wellen und flüstern:

›Wir wollen euch helfen, wir wollen sie fortspülen,‹ dann rauschen sie über uns hin. Aber glaubst du, sie richten etwas aus? Nein. Wenn das Wasser abgeronnen ist, sitzen diese schwarzen Blattfresser ganz gemütlich da.«

»Wir müssen auch leben,« sagen sie zu ihrer Entschuldigung, »und Blattfleisch ist unsere Leibspeise.« Und dann nagen sie uns Stück um Stück ab.«

»Das ist ja sehr traurig,« sagte ich bedauernd und wollte eben fortschwimmen. Aber da rief das Samengehäuse:

»Frau Frosch, um mich kümmerst du dich gar nicht?«

»Ja, ja,« sagte ich, »aber ich glaubte, du wolltest Ruhe haben, da du unters Wasser gekrochen bist.«

»Ja, gewiß bin ich unters Wasser gekrochen, um meine kleinen wachsenden Samen in Ruhe und Frieden zu pflegen, aber ein bißchen mit dir plaudern kann ich schon.«

»Werden sie bald fertig, deine kleine Samen?« erkundigte ich mich artig.

»Ja, ja, kommt Zeit, kommt Rat,« antwortete das Samengehäuse.

»Aber weißt du, ich muß dir doch erzählen, daß ich jedem kleinen Ei oder Samen, wie ich lieber sage, ganz wie du einen Schleimmantel gebe, einen kleinen Schleimmantel.«

»Aber das ist ja merkwürdig,« rief ich. »Du auch. Aber warum tut ihr das? Wozu soll das gut sein? Deine Samen müssen doch hinunter in den Bodenschlamm, um dort Wurzel zu schlagen.«

»Ja,« sagte das Samengehäuse, »aber alle können sie doch nicht hier rings um mich wohnen. Das würde zu eng. Und wie sollte das Futter reichen? Denk einmal, wenn all deine Unzähligen immer um dich herumschwimmen und -hüpfen würden?«

»Das wäre schrecklich,« rief ich unwillkürlich. »Ja, ich meine,« fügte ich begütigend hinzu, »ich meine, es wäre unmöglich. Und denke, wie toll es aussehen würde,« sagte ich und fing zu lachen an.

»Ja, ja,« sagte das Samengehäuse lächelnd, »das ist es eben. Und darum müssen die Samen auf die Wanderschaft, darum gebe ich ihnen einen weißen Mantel auf die Reise mit. In dem Mantel haben sie ein bißchen Luft, das macht sie leicht und läßt sie schwimmen. ›Bittet den Wind und die Wellen, euch weiterzutragen,‹ rufe ich ihnen nach, wenn sie von mir Abschied nehmen. Sie nicken zur Antwort, und dann wandern sie, einige dahin und andere dorthin. Ich habe sogar gehört, daß einige, die besonders abenteuerlustig sind, sich an große Fliegewesen anklammern, die manchmal hier in den See kommen, und mit ihnen wunderbare Reisen in fremde Seen machen.«

»Aber wie kommen deine Samen in den Bodenschlamm hinunter?« fragte ich erstaunt.

»Weißt du, die Luft in dem Schleimmantel verflüchtigt sich allmählig, dann werden sie schwer und sinken hinab,« antwortete das Samengehäuse.

Wir blieben dann noch ein Weilchen schweigend sitzen, aber als ich merkte, daß das Samengehäuse mir nichts mehr zu erzählen hatte, schwamm ich fort.

»Es ist doch sehr seltsam,« dachte ich, »wie sie alle darauf verfallen sind, es fast ebenso zu machen wie ich. Aber das ist wohl, weil wir im selben See wohnen, in meinem lieben eigenen See, wo Wasser und Luft, Wellen und Wind, die grünen Wesen und die beweglichen Wesen alle einander helfen. Wie schützt nicht das Entengrün meine Unzähligen und das Seerosenblatt die Schnecken, und der Wind hilft den Samen, und die Seerose gibt den kleinen geflügelten Wesen zu essen, die wieder ihre Botschaft ausrichten, und vielleicht trage ich selbst, wie ich da schwimme, ohne es zu wissen, irgend einen kleinen Samen auf mir, der eine Reise in ein fremdes Land machen will.

Im selben Augenblick gewahrte ich den Rückenschwimmer Notonecta, der sich mit seinen langen haarbefransten Schwimmbeinen blitzschnell näherte.

»Jetzt geht er auf Raub aus,« dachte ich, »da müssen ihm alle Kleinen aus dem Wege gehen, sonst werden sie auf seinen scharfen Saugschnabel aufgespießt und ehe sie sich's versehen, sind sie ausgesogen. Aber,« dachte ich plötzlich bestürzt, »da helfen wir uns ja doch nicht immer, hier, in meinem See! Viel öfter jagen wir, töten wir und fressen wir einander auf. Und ich mache es auch so wie alle andern.«