|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

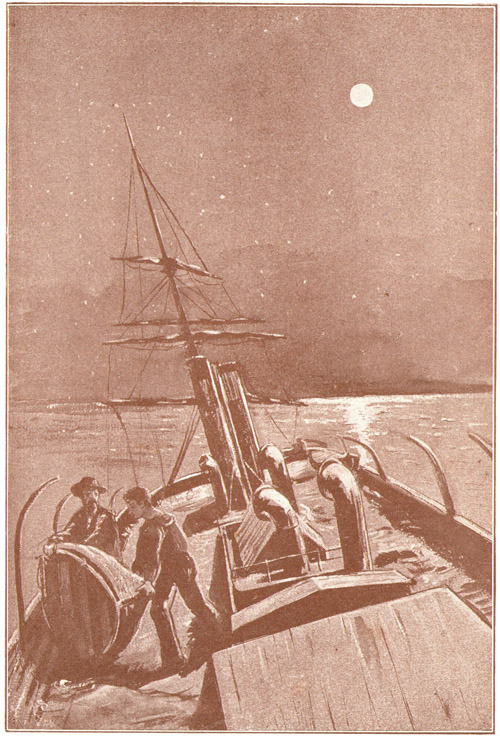

Die Nacht sank auf den Ocean hernieder, eine herrliche, sternenklare Mondnacht.

Kein Lüftchen regte sich.

Die unermeßliche Wasserwüste lag still, nicht eine Woge war auf der weiten Fläche sichtbar; nur in langgezogenen ruhigen Wellenlinien, in denen sich die Silberstrahlen des Mondes erzitternd brachen, rollte das Meer in ewiger Bewegung auf und nieder, hin und her.

Verloren in der ungeheuren Weite des Oceans trieb ein großer halbuntergegangener Dampfer, ohne Leitung der Strömung folgend, ein Spielball der Wellen.

Das Vorderteil des Wrackes lag bis an den Fockmast unter Wasser, während das Hinterdeck hoch emporragte, den Hintersteven und den Kiel zeigend. Auf dem von Engeln gehaltenen Schilde blitzte in vergoldeten Buchstaben der Name: » Grant.«

Auf dem Verdecke, soweit es wasserfrei, sah es wüst aus. Fässer, Kisten, Warenballen lagen in buntem Durcheinander mit Tauen, Eisenteilen, Holzstücken und Schiffstrümmern. Die Verschanzung von der vorderen Abteilung bis zur Brücke war von der Gewalt der Wogen eingeschlagen; die Überreste eines Bootes hingen noch an der Brüstung, ein zweites lag unversehrt unter Baumwolle, die einem geborstenen Ballen entquollen war. Der Radkasten war zerbrochen und ließ das Gerippe des großen Rades sehen, von dem die Schaufelbretter losgerissen waren. Das Hauptsegel, schlaff und schwer, durchtränkt von Meerwasser, hing halb zur Seite geneigt auf das Deck nieder, gleich zahlreichen Tauen und Strickleitern, deren Befestigungen gelockert oder vernichtet waren.

Und alle diese Gegenstände rollten bei jeder Bewegung des Schiffes durcheinander, prallten zusammen, noch vieles zermalmend, was des Sturmes Gewalt verschont hatte.

Das Schiff war im Sinken.

Durch ein unsichtbares Leck unter der Wasserlinie drang das Meerwasser unaufhaltsam in den Schiffsraum. Das Vorderdeck verschwand von Minute zu Minute immer weiter in der Tiefe, während das Hinterteil immer höher über den Spiegel emporstieg.

Die rings umher herrschende Totenstille ließ deutlich das Plätschern der Wellen vernehmen, welche in regelmäßigen Zwischenräumen über die Deckplanken rollten, sich an den umher gestreuten Gegenständen brachen und höher und immer höher steigend, langsam aber stetig Besitz von dem ihnen verfallenen Wracke nahmen.

Da öffnete sich plötzlich kreischend die Thüre, welche in die erste Kajüte führte. Ein Mann mit todblassen Zügen, auf welchen Krankheit und Gram ihre Furchen gezogen, trat heraus. Sein Anzug war nur halb vollendet. Wie erstarrt blieb er stehen und mit entsetzten, irren Blicken sah er von einer Seite zur andern. Mit vor Angst und Qual zitternder Stimme stöhnte er, kaum vernehmbar, thränenden Auges:

»Fort! Fort! Alles weg! Sie haben uns im Stiche gelassen!«

Er machte einige Schritte auf dem unter ihm erzitternden Deck, und sank, von dem wasserschweren Hauptsegel, welches, den Bewegungen des Schiffes folgend, hin und her schwankte, schwer getroffen auf den Boden. Fast betäubt von dem Sturze, erhob er sich mühsam wieder und schleppte sich mit dem Aufgebote aller seiner Kräfte zu einer Rolle Taue, auf welcher er gebrochen niedersank. Den Kopf in den Händen vergraben, mit den Fingern in seinen wirren Haaren wühlend, stieß er unzusammenhängende Worte hervor. Ausbrüche der Verzweiflung wechselten mit Gebeten, während schwere Tropfen über die Wangen rollten.

Lange, lange saß er so in sich versunken, als im Rahmen derselben Thüre ein Kind erschien. Unsicher hin und her taumelnd, klammerte sich der Kleine an jeden Gegenstand, der in seiner Nähe lag, als er auf den in Verzweiflung versunkenen Mann zuschritt. Laut aufweinend umschlang er dessen Hals und rief in jammerdem Tone: »Papa, Papa, ich fürchte mich so!«

Der Unglückliche schreckte aus seinem Brüten auf. Er richtete sich rasch empor und, sein Kind in die Arme nehmend und es zärtlich an sein Herz drückend, sagte er mit freundlicher, beruhigender Stimme: »Mein Paul! – Mein liebes Kind! – Fürchte dich nicht!«

Aber unaufhörlich flossen die Thränen des geängstigten Kindes, das sein Köpfchen an die Schulter des Vaters schmiegte, der es sanft streichelte.

»Weine nicht mehr, Paul! Sieh, das Unwetter ist vorüber. Sieh nur, wie schön glatt das Meer daliegt. Auch der böse Wind ist schlafen gegangen,« sagte er und seine Stimme klang beruhigend, während das Gesicht ein Lächeln zu heucheln suchte.

Der Knabe hob verzagt den Kopf und wagte es, um sich zu blicken. Als er die tiefe Stille bemerkte und das Lächeln seines Vaters sah, fühlte er sich nach Kindesart bald wieder beruhigt.

»Wo sind denn die Matrosen, Papa?« fragte er. »Wo die Offiziere, wo der Kapitän, der immer auf der Brücke dort auf und ab ging und durch das Sprachrohr rief?«

»Sie schlafen, Paul! Während wir schliefen, haben sie gewacht. Und nun müssen sie sich von ihrer anstrengenden Arbeit ausruhen. Erst kamen wir, dann kam die Reihe wieder an sie, nicht, Paul?«

»Ja!« antwortete der Knabe. »Aber wo blieb denn die Maschine? Ich höre sie ja garnicht mehr arbeiten. Die großen Räder drehen sich auch nicht; das eine dort ist zerbrochen. Wo blieb der Matrose am Steuer? Wer führt denn jetzt unser Schiff?«

Einige Minuten verharrte der Vater in Stillschweigen, dann richtete er seine Augen zum Himmel auf und ernst, feierlich wie Glockenton kam es von seinen bleichen Lippen: » Gott!« Mit leiser, kaum vernehmbarer Stimme fügte er noch hinzu: »In seinen Händen liegt das Steuer unseres Lebensschiffes, seiner Gnade ist unser Schicksal anheimgestellt.«

Paul verstand offenbar die ernsten Worte nicht, denn er fragte, die Antwort übergehend: »Warum ist denn das Vorderteil des ›Grant‹ so tief im Wasser, Papa?«

»Die großen Wogen haben bei den Stürmen gestern die Schanzverkleidung zertrümmert und das Meerwasser fließt natürlich ungehindert über Deck; du brauchst aber keine Angst zu haben, uns droht keine Gefahr, mein Kind.«

Durch diese Worte beruhigt, aller Furcht ledig, empfand das Kind plötzlich, daß es seit langer Zeit nichts gegessen habe.

»Papa, mich hungert!«

»Komm, mein Kind, wir wollen essen.«

Der Mann stellte Paul auf den Boden nieder, faßte seine Hand und vorsichtig tastend führte er ihn nach dem Speisesaal. Eine der Lampen anzündend, welche in einem Gestelle von der Decke niederhingen, ließ er das Kind von den Speisen essen, die für die Passagiere hergerichtet waren, bevor sie der Sturm hinweggescheucht hatte. In größter Unordnung, aber fast unberührt und unverdorben standen die leckeren Schüsseln auf den Tischen durcheinander.

Paul ließ es sich wohl schmecken. Er gab in kindlichem Eigensinne nicht nach, bis auch der Vater zugriff. Lohnte es sich denn der Mühe, an die Erhaltung des Lebens zu denken, jetzt, wo der grausige Tod in seiner abschreckendsten Gestalt die Knochenarme ihnen entgegenstreckte? Um das Kind nicht zu erregen, nahm der unglückliche Mann einige Bissen zu sich.

»Nun, mein Liebling, wirst du folgsam sein und dich wieder in dein Bett legen. Nicht, Paul?«

»Aber ich bin garnicht müde, Papa, lass' mich bei dir bleiben bis die Matrosen erwachen!«

»Nein, Paul, das geht nicht. Es ist noch sehr früh. Du mußt jetzt schlafen. Morgen…«

Er vollendete den Satz nicht. Morgen! Was brachte ihnen der Morgen? Ein Schauer durchrüttelte ihn bei dem Gedanken an morgen.

Paul gehorchte.

Der Vater brachte ihn in die Koje, legte ihn angekleidet ins Bett und blieb bei ihm, ein Händchen des Kindes in seiner Hand haltend, bis regelmäßige Atemzüge den gesunden Schlaf des Kindes anzeigten.

Behutsam löste der Mann nun seine Hand von der des Kindes und nachdem er einen leisen innigen Kuß auf die Stirne des Schlummernden gehaucht hatte, zog er sich vollständig an und ging wieder an Deck zurück, um die Fortschritte der Zerstörung festzustellen.

Ohne Erbarmen, langsam aber sicher, vollzog sich das Vernichtungswerk der Wellen. Die Hälfte des Schiffes lag schon im Flutengrabe. Das Meer hatte den Fockmast erreicht, umspülte den Grundstock des Schornsteins und erfüllte den Maschinen- und Feuerraum mit seinen Fluten. Auch in den Kielraum mußte es bereits gedrungen sein, wie der Schiffbrüchige feststellte; aber dort wurde es für den Augenblick wenigstens von dem Baumwollballen aufgehalten, welche diesen Teil des Schiffes füllten. »Wenn das Wasser nicht die Scheidewände des Schiffes durchbricht und sich in die Räume des Hinterdecks ergießt, haben wir noch einige Stunden vor uns,« dachte der Verlassene, »vielleicht bis zum Anbruch des Tages, des letzten in unserm Leben…«

Dieser Hoffnungsstrahl, noch einmal das belebende Gestirn des Tages zu sehen, sich an seinen Strahlen zu weiden, die wohlthuende Wärme zu empfinden, während er jetzt in der kalten und feuchten Nachtluft bebte und die Finsternis alle Schrecknisse zu vergrößern schien, diese Hoffnung fachte seinen Mut neu an und der Gedanke an die Möglichkeit, gerettet zu werden durch irgend ein unvorhersehbares Ereignis – ein Wunder, – drängte sich ihm auf.

Oh, wenn es nur erst Tag wäre!

Er begab sich zum Schornstein, um das Anwachsen der Flut im Mondlichte zu beobachten. Doch zu langsam drang das Wasser vor, als daß dies ohne Hilfsmittel möglich gewesen wäre. Er spannte deshalb einen Strick über eine Stelle, die erst von den vorspülenden Wellen angefeuchtet war und wartete nun mit der Uhr in der Hand, gespannt den Minutenzeiger verfolgend.

Dreißig Minuten später war der Strick erreicht.

Entsetzen lähmte ihn. Von Todesangst durchschauert, fühlte er sich vollkommen unfähig, Widerstand gegen die hereinbrechende Katastrophe zu leisten. Und sein Kind, sein armes Kind!

Der Gedanke, sterben zu müssen, mitten in Kraft und Frische hinweggerafft zu werden, das blühende Leben des heißgeliebten Kindes vernichtet zu sehen, ohne sich wehren zu können, der Gedanke brachte ihn dem Wahnsinn nahe. Doch was beginnen, wie das beutegierige Meer hemmen, wie fliehen, wie dem sicheren Untergange entrinnen?

Übermüdet von dem Schwall der Gedanken, von der seelischen Erregung, fühlte er seine Kräfte schwinden. Ein Schwindelanfall zwang ihn, sich auf die Baumwolle eines geborstenen Ballens hinzustrecken. Der Körper bedurfte der Ruhe, indes der Geist ungeschwächt fortarbeitete.

Er fragte sich wieder und wieder, wie man ihn und das hilflose Kind hatte zurücklassen können, als man den ›Grant‹ als verloren verließ. Warum man nicht nach ihm gesehen, der von einem schweren Fieberanfall heimgesucht, ohnmächtig in seiner Kajüte gelegen, warum man nicht ihn und seinen Paul von dem Wracke mitgenommen. Wie schauerlich war sein Erwachen aus der Ohnmacht gewesen! Tiefe Finsternis hatte in der Kabine geherrscht, wild hatten die Wogen die Schiffswände gepeitscht; das gewohnte Ächzen der Maschine war verstummt und außer dem Getose der entfesselten Elemente war alles still, unheimlich, grabesruhig gewesen. Rasch hatte er einige Kleidungsstücke umgeworfen, und so schnell, als es ihm seine Schwäche erlaubte, war er an Deck geeilt, um dort die grauenerregende Wahrheit in ihrem vollen Umfange gewahr zu werden.

Während das alles an seinem inneren Auge vorüber zog, schlief er ein. Die Natur hatte ihr Recht gefordert. Lange dauerte der todesähnliche Schlaf. Erst ein empfindliches Kältegefühl weckte ihn. Seine Füße lagen bis zu den Knien im Wasser. Die zerstörende Kraft des Meeres hatte reißende Fortschritte gemacht. Entsetzt wandte er sich der Kabine zu, in welcher sein Paul schlief, um vereint mit seinem Kinde die Fahrt anzutreten, von welcher keine Wiederkehr. Auf dem Wege dahin blieb er plötzlich wie angewurzelt stehen. War es ihm doch, als hörte er eine menschliche Stimme rufen. Dumpf, wie aus weiter Entfernung klang es zu ihm. Behutsam, sich von seinem Gehöre leiten lassend, schlich er bis an eine Thüre, hinter welcher der Rufer sich zu befinden schien. Die Thüre war fest verschlossen, all sein Rütteln war fruchtlos. Mit Hilfe seiner Schulter, alle seine Kraft aufs höchste anspannend, gelang es ihm, die Thüre zu sprengen. Sie führte ins Mannschaftslogis. Entfernt noch, doch deutlicher vernehmbar, tönte der geheimnisvolle Ruf.

Rasch durcheilte er den Raum, in dem die verlassenen Hängematten schaukelten und gelangte zu einer Fallthüre, die nach dem Kielraum führte. Eine kurze eiserne Leiter hinabkletternd, stand er bald vor einer niedrigen Thüre, die durch ein gewaltiges Vorlegeschloß gesichert war. Er klopfte an die Thüre und rief so laut er konnte: »Ist jemand da?«

Eine Stimme antwortete: »Ja, Herr, öffnen Sie um Gottes willen, ehe es zu spät ist.«

»Können Sie mir nicht helfen? Die Thüre ist fest verschlossen.«

»Dazu bin ich außer stande; ich bin angekettet und kann mich kaum rühren!«

»Warten Sie einen Augenblick, ich bin gleich wieder da.«

Fort stürmte der Schiffbrüchige, rasch die Leiter erklimmend. Er suchte und fand bald eine Brechstange, mit der er die Thüre und das Schloß zu bearbeiten begann. Lange dauerte es, der Schweiß rann von seiner Stirne, ehe das Schloß nachgab. Endlich ging die Thüre in Stücke, zugleich aber stürzte ihm ein Strom eisigen Wassers entgegen.

»Schnell, Herr, befreien Sie mich von den Ketten oder ich ertrinke! Das Schiff ist ja vollkommen leck und saugt Wasser wie ein alter Schwamm.«

Der Sprecher, ein junger, kräftiger Matrose, saß bis an dem Gürtel im Wasser am Fußboden, den Rücken an die Wand gelehnt. Seine Beine waren ausgestreckt und mit zwei eisernen Ringen an eine eiserne Stange gefesselt, die den ganzen Raum durchlief. Die Hände umklammerten Ringe, welche in die Wand eingelassen waren. »Beeilen Sie sich, beeilen Sie sich, Herr, wenn ich lebend dies Loch verlassen soll!« rief er angstvoll.

»Was muß ich thun?«

»Stecken Sie Ihre Brechstange zwischen das Schloß, welches den Haken umschließt und die Stange festhält. So, nun fest angezogen, nochmals; es knackt schon. Jetzt ziehen Sie die Stange heraus, so, nun sind die Füße frei. Bei den Händen geht es leichter. Nur rasch die Brechstange in den Ring, so, der wäre zersprungen wie brüchiges Glas; nun der andere. Gott sei Dank, frei!«

Der Matrose stand auf, schüttelte seine Glieder und eilte sofort an Deck, gefolgt von seinem Retter.

»Hilf, Himmel, wir sinken ja,« rief der Befreite.

»Leider weiß ich das.«

»Wo sind die andern?«

»Fort, gerettet!«

»Und Sie, was ist mit Ihnen?«

»Vergessen! Verlassen von den Ehrlosen, den Schurken!«

»Jetzt ist keine Zeit zum Jammern! Jetzt heißt es fort von hier, ohne Zögern. Ich wenigstens spüre keine Lust, mit dem Kasten hier den Meeresgrund zu durchforschen.«

»Fort, ja, aber wie?«

»So schnell als möglich ein Boot klar gemacht, ins Meer gelassen und uns eingeschifft. So denke ich! Wenn Sie anders denken, dann bleiben Sie, wo Sie sind. Ich rücke aus, so wahr ich Pieter Coopmann heiße! Und Ihr Name, Kamerad?«

»Ich heiße Richard Werner.«

Pieter schritt auf das Boot zu, das an gedeckter Stelle mit dem Kiel nach oben an Deck lag. Er zog das geteerte Segeltuch vom Boote ab und wendete es mit Werners Hilfe um.

»Nun ins Wasser mit der Nußschale,« rief er eifrig.

Als dieses glücklich, wenn auch mit schwerer Mühe, vollbracht war, schaffte er mehrere Ruder herbei und überzeugte sich, daß der Mast und das Segeltuch in Ordnung unter den Ruderbänken lagen.

»Jetzt noch Lebensmittel herbei und Trinkwasser, so viel als möglich, dann kann die Fahrt losgehen. Frisch drauf los, Kamerad!« rief er fast lustig Werner zu.

Gemeinsam machten sie sich an die Plünderung der Vorrats-Kammer, die glücklicherweise auf dem noch trockenen Hinterdecke lag. Konserven in Büchsen, Zwieback, Biskuit, Weinflaschen, ein Fäßchen mit Wasser wurden ins Boot gebracht; Decken und Kissen aus den Kabinen genommen, auch ein kleiner Kompaß und einige Waffen sorgfältig an geschütztem Platze niedergelegt.

»Endlich,« rief Pieter aus, »sind wir fertig! Nun eingestiegen, nicht lange gezögert!«

»Und mein Kind?«

»Was, ein Kind ist auch noch da? Rasch her damit!«

Richard Werner eilte in die Kabine, nahm den kleinen schlaftrunkenen Paul sorgsam in seine Arme und trug ihn ins Boot, wo er ihn auf die Decken und Kissen weich bettete. Neben das Kind legte er eine große Ledertasche, in welcher er sein Geld und seine Papiere verwahrte.

Mit Hilfe eines Ruders, das er gegen die Schiffswand stemmte, stieß Pieter das Boot vom ›Grant‹ ab, indem er ausrief: »Fahre wohl, alter Freund, ruhe sanft!«

»Herr im Himmel, ich danke dir! Endlich sind wir gerettet!« rief Richard Werner mit vor freudiger Erregung zitternder Stimme.

»Noch lange nicht. So rasch geht's leider nicht!« brummte der Matrose für sich. Mit lauter Stimme fügte er hinzu: »Wie schade, daß ein so herrliches Schiff, wie der ›Grant‹ auf solche Weise zu Grunde gehen muß.«

Weiter und weiter entfernte sich das Boot. Da plötzlich hielt Pieter mit dem Rudern inne und wies auf den ›Grant‹. Die nur in schwarzen Umrissen sichtbare Masse des Dampfers schien zu wachsen. Das Hinterdeck vergrößerte sich, höher hob es sich aus dem Wasser. Eine furchtbare Gewalt schien den Dampfer hin und her zu schleudern, ihn auf und ab zu schaukeln. Ein betäubender Knall erschütterte die Luft, und spurlos war der ›Grant‹ verschwunden, hinabgetaucht in die unermeßliche Tiefe des Oceans.

Das Wasser gurgelte und zischte in weiten Kreisen, die, sich bis zum Boote der Geretteten ausdehnend, es in schlingende Bewegung versetzten. Nach und nach beruhigten sich die aufgewühlten Wassermassen; das Meer lag wieder glatt da und still und einsam war es ringsum, so weit das Auge reichte. Werner sprach für sich und sein Kind ein Dankgebet, während Pieter drei Kreuze schlug und zu Werner gewendet sagte: »Es war die höchste Zeit für uns! Gott sei uns weiter gnädig!«