|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Träge schlängelte ein kleiner Fluß sein schmutziggelbes Wasser durch die Pampas, er machte oft große Bogen, wenn er an felsigen Grund kam, und spülte an dem weicheren Ufer mit unermüdlicher Geduld die Erde ab, um sich sein Bett weiter und bequemer zu machen.

Auf einer Stelle, welche wie eine Halbinsel durch den Fluß eingeschlossen wurde, erhoben sich unter Apfelbäumen etwa zwanzig Hütten, aus Pfählen und Pferdehäuten hergestellt, und zwischen diesen trieb sich ungefähr die dreifache Anzahl von dunkelhäutigen Menschen umher. Nicht weit von diesem Zeltlager, auch noch auf der Halbinsel, weideten gegen hundert Pferde, alle an Lassos gepflöckt, so daß ihnen ein großer Weideplatz zur Verfügung stand.

Ein Stamm Penchuenchen hatte hier seine Zelte aufgeschlagen. Der Platz war sehr günstig wegen des Ueberflusses an Wasser, denn in den Pampas ist dieses nötiger als anderswo. Wenn es die roten Söhne der Wildnis auch nicht zum Waschen brauchen – Indianer nehmen nur unfreiwillige Bäder, Zeugwäsche ist ihnen ein unbekannter Begriff – so brauchen sie es doch für sich und ihre Pferde zum Trinken und zum Kochen.

Das Wasser des Flusses sah sehr unappetitlich aus, der letzte Regenguß hatte es gelb gefärbt und mit Schlammteilen vermengt, doch der Indianer prüft das Wasser nicht erst auf Klarheit, ehe er es trinkt, er beugt sich zu der ersten besten Pfütze hinab und löscht seinen Durst. Aber heute sah man trotzdem keine wasserschöpfenden Weiber, es wurden keine Kessel mit Wasser auf das Feuer gesetzt, höchstens näherten sich die Pferde, denen der lange Lasso es gestattete, dem Ufer, oder die Hunde.

Sollten die Indianer heute doch einmal das schmutzige Wasser verschmähen?

O nein, dieser Abscheu vor Wasser rührte aus einem ganz anderen Grunde her; die Fässer waren daran schuld, welche rings um das Zelt des Häuptlings aufgestellt waren, und vor denen viele Indianer andächtig und schweigsam saßen.

Die Fässer enthielten Aepfelwein. Die Pampas sind reich an großen Aepfelbaumwäldern.

Die Indianer mußten eine unnennbare Sehnsucht haben nach diesem trüben, säuerlichen Getränk. Niemand, er mochte noch so großen Durst haben, ging hinab zum Wasser, es wäre ja eine Sünde gewesen, diesen köstlichen Durst in einem so gewöhnlichen Stoff zu löschen. Je größer der Durst wurde, desto mehr freuten sie sich auf den baldigen Genuß, denn hier gab es kein Zuteilen oder Bezahlen, ein jeder trank, bis er besinnungslos zu Boden fiel, und scharfe Speisen, ja, sogar das Essen von bloßem Salz mußten bewirken, daß immer der nötige Durst vorhanden war.

Ach, wenn der Häuptling nur erst das Zeichen zum Beginn des Trinkens gegeben hätte, aber der schluckende Geier war ein gerechter Mann, zehn seiner Leute waren ausgeschickt worden, um ihm über etwas Bericht zu erstatten, und solange diese nicht zurück waren, durfte das Gelage nicht beginnen.

Der Häuptling lag vor seinem Zelte, umgeben von Fässern, dicht neben einem kleinen Gebinde, auf welches er wie liebkosend seine Hand gelegt hatte, während die andere die dampfende Pfeife hielt. Es war ein schon ältlicher Mann, dieser Häuptling, aber seine Glieder waren noch kräftig und wohlgeformt, und das Einnehmendste an ihm war sein Gesicht; es zeigte treuherzige und edle Züge, eine gewisse Liebenswürdigkeit lag darauf, wie man sie selten unter den Indianern findet. Im übrigen neigte er etwas zur Fettleibigkeit.

Der schluckende Geier hatte seinen Namen nicht davon, daß er viel Aepfelwein schlucken konnte, einen solchen Namen hätte sich der große Krieger nicht gefallen lassen. Er stammte von seinem Reichtum her, denn der schluckende Geier war wirklich sehr reich an Kriegern, Pferden, silbernen Schmucksachen, Zaumzeug, wertvollen Pfeifen und Weibern – nach dieser Reihenfolge ungefähr taxiert der Penchuenche seinen Besitz – er hatte während seiner Herrschaft ungeheures Glück gehabt, er hatte immer viele Pferde gefangen und reiche Geschenke geschluckt, und daher mochte wohl sein Name entstanden sein.

Der Häuptling trug ebenso, wie seine kräftigen Krieger, die ausgefranste Lederhose, an den Füßen riesige, wenigstens vier Zoll lange Sporen, welche aber nicht aus Stahl, sondern aus dem schwersten Silber waren, und um den Oberkörper war nachlässig, gleich einem Poncho, sein größter Schmuck, sein Stolz, mit dem er in jeder Häuptlings-Versammlung prahlte, geschlungen – ein alter Soldatenmantel. Doch er trug dieses Bekleidungsstück auf der verkehrten Seite, so daß das schwarze Tuch nach innen kam und das rote Futter, schon etwas schmutzig, prachtvoll in der Sonne leuchtete. Knöpfe waren nicht mehr daran, der Mantel wurde durch eine Schlinge am Halse zusammengehalten. Die abgeschnittenen Messingknöpfe trug der schluckende Geier, an einer Schnur gereiht, um den Nacken, und seine Frauen mußten sie immer mittels Sand in glänzendem Zustande erhalten.

Die Sonne begann schon zu sinken, aber der Durst sank nicht mit, er wuchs immer mehr. Dort das gelbe, trübe Wasser – hier der gelbe, trübe Aepfelwein – nun wählet, Penchuenchen!

Endlich! Unter den beiden ersten Zelten hockenden Indianern entstand eine Bewegung, die sich blitzschnell durch das ganze Lager fortpflanzte. Aber die Männer sprangen nicht auf, sie durften ihre Aufregung nicht verraten, das wäre schmachvoll gewesen, doch das Gemurmel und raschere Bewegungen, ein Kopfdrehen konnten nicht vermieden werden.

Am Horizont tauchten Punkte auf, die sich mit rasender Schnelligkeit dem Lager näherten, denn in der nächsten Minute schon konnte man in ihnen Reiter erkennen.

Der schluckende Geier wußte wohl, um was es sich handelte, auch er litt Durst, aber als Häuptling verriet er keine Aufregung.

Langsam erhob er sich, warf den roten Mantel gravitätisch zurück, streckte den Arm aus und sprach nur ein Wort.

Himmel, das mußte ein Zauberwort gewesen sein, alle Teufel der Welt schien es entfesselt zu haben. Die Indianer sprangen auf, schrieen, heulten und brüllten, die Kinder jauchzten; die Weiber in den Zelten kreischten, die Hunde bellten, und die Pferde bäumten und schlugen aus.

Im Nu wurde ein Faß von zwölf sehnigen Armen auf ein anderes gelegt. Andere brachten mächtige Büffelhörner herbeigeschleppt, überall flackerten plötzlich Feuer auf, unter wütendem Gebrüll wurde eine weiße Stute herbeigezogen und in der Mitte des Lagers an einen Apfelbaum gebunden – kurz, es entstand ein Höllenspektakel.

Da kamen plötzlich, wie der Wind, zehn Reiter auf schäumenden Pferden ins Lager gestürmt; fort ging es, über Feuer, Kinder, Hunde und Fässer. Unter dem Gebrüll, das diesen wilden Ritt begleitete, konnte man sein eigenes Wort nicht verstehen, eins davon klang fast wie ›Riata‹ und so undeutlich diese Meldung auch war, sie wurde doch von allen verstanden.

Ein Lärmen entstand, gegen welches das vorige noch ein Flüstern zu nennen war. Alles stürzte nach den angepflöckten Pferden, zwei Reiter konnten die Gäule nicht mehr parieren, sie kugelten sich plätschernd im Wasser, waren im nächsten Augenblick wieder im Trockenen und jagten den anderen sechzig Mann nach, die wie der Wirbelwind hinaus auf die Pampas stoben, als waren sie plötzlich alle vom Wahnsinn befallen worden.

Nur der Häuptling und die Weiber und Kinder blieben im Lager zurück.

Die plötzlich anscheinend toll gewordene Reiterschar brauste durch das hohe Gras, aber ihr Gebrüll war verstummt, man hörte nichts weiter als den donnernden Hufschlag der Pferde, und die Reiter saßen, wie aus Erz gegossen, auf dem Rücken, leicht vornüber gebeugt, die vier Meter lange, schwankende Bambuslanze hochaufgerichtet.

Vor ihnen tauchte eine kleine Reiterschar auf. Es waren sieben Mann, wahrscheinlich Weiße.

Blitzschnell waren sie von den wilden Reitern erreicht, plötzlich lagen die langen Lanzen an der Seite, die glänzenden Spitzen waren auf die Ankommenden gerichtet, die Pferde berührten mit dem Bauch fast den Boden, und jetzt erscholl markerschütternd, betäubend der gellende Kriegsruf der Penchuenchen.

Doch die Männer machten keine Miene zur Verteidigung, sie griffen nicht nach Gewehr oder Revolver, ruhig blieben sie sitzen und hielten ihre Pferde in gleichem Schritt. Sie schienen die ankommenden Feinde gar nicht einmal zu beachten, gleichgültig sahen sie geradeaus, und einer zündete sich eben seine Pfeife an.

Da hatten die Penchuenchen sie erreicht.

Pferd an Pferd, Mann an Mann, kamen sie dahergesprengt, schon berührten fast die Lanzenspitzen die Brust der weißen Reiter, als sich plötzlich der ganze Zug teilte und der Schlachtruf verstummte.

Doch sie sammelten sich wieder, ritten im Bogen zurück und wiederholten dasselbe Manöver nochmals und zum dritten Male, ohne die fremden Reiter in Unruhe bringen zu können.

Inda Riata und Don hatten ihre Schutzbefohlenen gut instruiert, je gleichgültiger man sich bei dem Willkommengruß der Penchuenchen zeigte, in desto größerer Achtung stieg man bei ihnen, und desto öfter wurde einem nachher das Büffelhorn gereicht.

Beim letzten Zusammentreffen hinter dem Rücken der Ankömmlinge war durch einen Zusammenprall ein Indianer vom Pferde geschleudert worden; im Fallen erfaßte der Penchuenche den langen Schweif seines Rosses, erhielt ein paar Huftritte, wurde von dem unbändigen Tiere einige Meter weit geschleift, ohne daß der Mann den Halt fahren ließ, dann faßte er plötzlich Fuß, kam mit großen Sätzen an die Seite des Pferdes, ein Sprung, und er saß auf dem Rücken desselben. Ein paar Hiebe mit der Faust über den Kopf waren die Strafe des Tieres, dann kam der Penchuenche zu seinen Gefährten zurückgesprengt und wollte sich über den Spaß halbtot lachen, obgleich sein Kopf und die Brust von Blut trieften.

Das Pferd hatte ihm ein Ohr abgeschlagen, auf der Brust hatte er von einer Schulter bis zur Hüfte einen zentimeterbreiten Riß und den Kopf voller Beulen.

Was wäre das Leben in den Pampas, wenn nicht manchmal so ein Spaß vorfiele!

Als die tolle Reiterschar sich den sieben Fremden zum vierten Male von vorn näherte, war die Ordnung gelöst.

»Riata – Riata – Juba Riata,« gellte es von allen Lippen. Jeder wollte sich an den Mestizen herandrängen, da aber keine Zeit zum Händeschütteln war, so suchte ihm jeder Indianer einen derben Puff auf Rücken oder Schulter beizubringen, und wäre des Mestizen Körper nicht wie von Leder gewesen, so wäre er bei diesem Zeichen der Freundschaft grün und blau geschlagen worden.

Glücklicherweise wurden unsere fünf Freunde von dieser Begrüßung verschont, ebenso Don, den man nicht kannte.

»Deine Freunde sind unsere Gäste,« brüllte ein Indianer, der den Anführer vertrat, dem Mestizen zu, »sie können das Funkeln unserer Lanzenspitzen vertragen, sie sind Männer. Uff!«

»Uff!« ertönte es im Chor, und ehe die Engländer noch wußten, was nun mit ihnen geschehen sollte, waren sie schon von den Indianern umzingelt, und fort ging es, in rasender Jagd dem Lager zu. Sie brauchten den Pferden nicht die Sporen zu geben, sie fielen, von den Mustangs angesteckt, von selbst in Karriere.

Wieder ging es in geschlossenem Trupp durchs Lager, über Kinder, Hunde und Fässer hinweg. Ein Weib wurde überritten, als es sich aber nach Passieren des Zuges vom Boden erhob, da eilte es unverletzt und scheltend in ein Zelt.

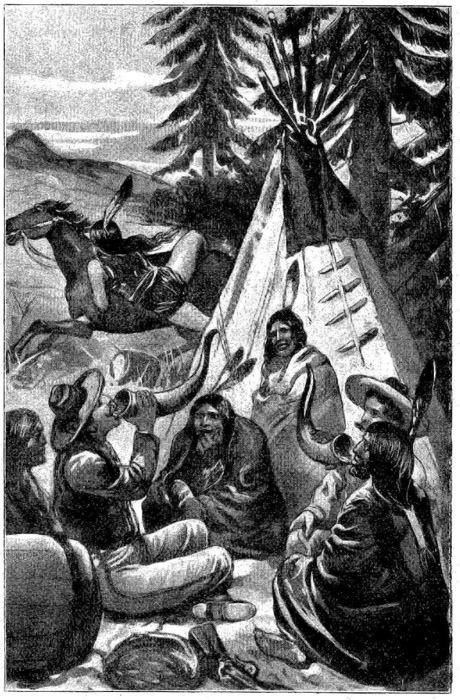

Riata war zuerst abgesprungen und trat zum Häuptling, während die übrigen noch weitere Manöver machten, immer die Gäste in der Mitte behaltend.

»Uff, Riata,« sagte der Häuptling und streckte dem Mestizen die Hand entgegen, »dein Zelt steht dort, deine Weiber haben dir das Lager bereitet, wir haben dich erwartet.«

»Ich habe Freunde mitgebracht,« antwortete Riata einfach, denn der Häuptling verschmähte, Neugier zu zeigen.

»Uff, sie sind meine Gäste.«

»Sie sind reich.«

»Was haben sie?«

»Tabak.«

Des Häuptlings Züge leuchteten auf; seine Tabakvorräte begannen zu schwinden.

»Was noch?«

»Mehr Tabak.«

Des Fragers Augen begannen zu strahlen.

»Was noch?«

»Tabak, Messer, Revolver für dich, silberne Sporen, Zaumzeug,« zählte Riata auf.

»Halt ein,« unterbrach ihn der schluckende Geier, »ist das Zaumzeug mit Silber verziert?«

»Ja, es strahlt von Silber.«

»Was weiter?«

»Wollene Decken, Pulver, Kessel, Schokolade für deine Frauen, Zucker für deine Kinder, daß sie fett werden, Pfeifen, Nadeln, bunte Wolle und,« Riata dämpfte seine Stimme herab, »und Rum.«

Der Indianer hörte mit sichtlichem Vergnügen zu, plötzlich aber überschatteten sich seine Züge wieder.

»Meine Augen sehen nichts,« sagte er, »wo sind die Geschenke der Gäste?«

»Sie kommen nach,« versicherte Juba Riata.

»Wann?«

»Ehe die Sonne dreimal untergeht.«

»Der schluckende Geier glaubt dir,« sagte jetzt der Häuptling. »Inda Riata ist ein großer Mann. Die Lüge ist ihm fremd. Seine Freunde sind willkommen.«

Die Penchuenchen waren aufgesprungen und führten die sechs Mann im Triumph dem Häuptling zu. Um Juba kümmerten sie sich nicht, der war einer der Ihrigen.

Aber auch der schluckende Geier begrüßte seine Gäste nicht mit Worten, sondern auf eine andere feierliche, manchem vielleicht sehr angenehme Art.

Eigenhändig entkorkte er mittels eines Messers das hochgelegte Faß, und ein starker Strahl Apfelwein sprudelte in das vorgehaltene Horn. Als dieses voll war, hielt schon ein anderer Indianer ein neues vor. Einen Hahn gab es hier nicht, der Trank floß so lange in die rechtzeitig vorgehaltenen Hörner, bis das Faß leer war, und daß er nicht danebenfloß, daß leere Büffelhörner immer rechtzeitig vorhanden waren, dafür sorgten schon die durstigen Indianer.

Mit gravitätischer Bewegung hielt der Häuptling das Büffelhorn dem von Don vorgeschobenen Williams hin, der es ergriff, an den Mund setzte und einen kräftigen Zug von dem säuerlich, aber gut schmeckenden Getränk tat. Dann wollte er es Lord Harrlington hinreichen.

»Aus, aus!« ermahnte ihn aber Don lächelnd. »Trinkt Ihr es nicht aus, so fühlt sich der Häuptling höchlichst beleidigt.«

»Gerechter Gott,« dachte Charles, »da sind wenigstens vier Liter darin.« Aber er gehorchte, schluckte, schluckte und schluckte und reichte endlich mit einem tiefen Seufzer das geleerte Horn dem Häuptlinge zurück.

»Je schneller Ihr es austrinkt, desto höher steigt Ihr in der Achtung der Indianer,« flüsterte Don dem jetzt an die Reihe kommenden Lord Harrlington zu.

Harrlington war kein starker Trinker, doch er nahm sich zusammen. Langsam, aber ohne abzusetzen leerte er das Horn, welches nun an Davids kam.

»Wie schmeckt es denn?« fragte Hendricks in banger Besorgnis seine Freunde.

»Köstlich, nie habe ich einen besseren Trunk getan,« log Charles, bei dem sich der Schalk zu regen begann. »Ich könnte zwei Hörner voll hintereinander austrinken.«

Dabei fühlte sich Williams aber ganz unsagbar elend, der Magen war bis zum Platzen angefüllt, der saure Stoff wühlte unheimlich darin herum, und den Mund hätte er am liebsten von einem Ohre bis zum anderen verzogen, wenn er seinen Freunden nicht den Appetit hätte verderben wollen.

Außerdem fühlte er den Alkohol der vier Liter Apfelwein sich schon zu Kopfe steigen; er brauchte nur noch einen Schluck zu trinken, und er war vollkommen betrunken.

Das konnte ja gut werden.

Davids hatte das Horn ebenfalls langsam, aber auf einen Zug geleert; die umstehenden Indianer, welche schon wacker tranken, murmelten beifällig.

Jetzt kam Hendricks an die Reihe.

Mutig setzte er das Büffelhorn an den Mund, trank und spuckte den ersten Schluck wieder aus, aber ein Blick des Häuptlings belehrte ihn, daß dieser kostbare Stoff nicht zum Wegspucken wäre. Wieder trank er, seufzte, stöhnte, schluckte, drückte und gluckte, bis er den Trank halb hinunter hatte.

»Schmeckt wie Nektar, nicht?« sagte Charles und stieß ihn in die Seite.

Der arme Hendricks! Plötzlich fühlte er Lust zum Lachen, und ehe er es verhindern konnte, brach es schon los. Aus Nase und Mund kam der Apfelwein wieder heraus, und hätten ihm die Indianer nicht mit sicherem Griff das Büffelhorn aus der Hand genommen, so wäre der köstliche Wein verschüttet worden.

»Kein starker Mann,« sagte der Häuptling kopfschüttelnd, und die Indianer nickten mißbilligend.

Aber dann brachen sie in ein donnerndes Beifallsrufen aus, Lord Hastings hatte den ihm gereichten Wein hintergegossen, als hätte er nur ein Gläschen zu leeren gehabt. Das war ihr Mann, vor dem hatten sie Respekt, aber sie sollten noch mehr Respekt vor ihren Gästen bekommen. Diese mußten sich neben den Häuptling setzen, Don, der Pampasjäger, ebenfalls ein wackerer Zecher, mit ihnen, und das Büffelhorn wanderte von Hand zu Hand, und jedesmal, wenn der schluckende Geier ihnen das Horn reichte, flüsterte er ihnen geheimnisvoll zu, daß bald etwas Besseres kommen würde.

Sie brauchten das Horn jetzt nicht mehr auf einen Zug zu leeren, ein guter Schluck genügte. Es wurde von des Häuptlings Tochter gefüllt und überbracht, einem reizenden, sechzehnjährigen Mädchen, in einem Gewande aus weißgegerbten Antilopenfellen. Die Indianer machten ihr jedesmal ehrerbietig Platz, wenn sie sich dem Fasse näherte, und wenn der Wein ihr nicht schnell genug floß, weil sich eine Apfelschale vor das Spundloch gesetzt hatte, so steckte sie ihr niedliches Fingerchen ins Loch, so daß der Wein über ihren entblößten, rotbraunen Arm floß.

Juba Riata hatte sich unter die Indianer gemengt, welche in weitem Bogen um das Faß herumsaßen und sich mit vollem Behagen diesem im Jahre nur einmal wiederkehrenden Genüsse Hingaben. Wenigstens zehn Hörner waren immer unterwegs. An einem Ende wurden dieselben gefüllt, und auf dem anderen wanderten sie leer zurück. Die Indianer tranken tüchtig, kein Tropfen blieb dann.

Mit regem Interesse sahen die Gäste diesem Gelage zu.

Gott im Himmel, was können diese Indianer trinken! Wer es nicht gesehen hat, hält es nicht für möglich. Schlucken gibt es gar nicht, der saure Wein fließt nur so durch die Kehlen.

Was sie ansetzen, trinken sie aus, ohne einmal Atem zu schöpfen; ich glaube, ein nettes Fäßchen würde kein anderes Los haben, als mit einem Zuge ausgetrunken zu werden. Dabei kennen sie keine Magenbeschwerden. Kann derselbe das Getränk nicht mehr fassen, so entledigen sie sich hinter einem Zelte der unnötigen Last und kehren mit einem Durst zurück, als hätten sie wochenlang keinen Tropfen über die Lippen gebracht.

Nur ein Volk gibt es noch, welches die Penchuenchen im Trinken übertrifft, das sind die Bewohner des Kaukasus. Auch sie stürzen zur Zeit der Weinernte große Büffelhörner, die aber nicht mit Apfelwein, sondern mit dem schweren, roten Wein ihrer Berge gefüllt sind, ohne abzusetzen, hinunter. Und so ein Horn faßt ungefähr sechs unserer Rotweinflaschen, etwas mehr oder etwas weniger.

Der Wein erfreut des Menschen Herz – und wenn es auch nur Apfelwein ist. Die Augen der Indianer begannen zu leuchten, die sonst so schweigsamen Zungen lösten sich. Manchmal sprang einer aus der Reihe und begann einen monotonen Gesang, dessen Refrain die anderen mitsangen, oder führte einen wilden Tanz aus.

Die Augen der Indianer begannen zu leuchten, die sonst so schweigsamen Zungen lösten sich.

»In einer Stunde gleicht der Ort einem Lager von Teufeln,« sagte Don und reichte das Horn seinem Nachbar Harrlington.

»Kommen nie Ausschreitungen vor? Streitigkeiten oder Roheiten?«

»Selten. Die Indianer bleiben gemütlich, bis sie wie tot umfallen.«

Auch die Herren wurden fröhlicher. Der Wein trieb ihnen die Sorgen um die Zukunft aus den Herzen; selbst Davids' Augen begannen zu leuchten.

Unter den Penchuenchen saß auch jener, dem sein Pferd übel mitgespielt hatte. Den Kopf mit dem abgeschlagenen Ohr hatte er verbunden, die Brust zeigte aber die offene Wunde, aus welcher das Blut noch hervorsickerte. Doch den Mann genierten solche Kleinigkeiten nicht, er stürzte den Apfelwein mit ebensolchem Wohlbehagen hinunter, wie die anderen.

»Er kann den Brand davontragen,« sagte Davids zu Don, »wenn die Wunde während der kalten Nacht offen bleibt.«

» Quien sabe! So oder so, einmal muß er doch sterben,« sagte der philosophische Jäger.

»Ich will ihn verbinden, ich habe Verbandzeug bei mir.«

Don redete mit dem Häuptling in dessen Sprache; der Indianer nickte lebhaft und wandte sich dann an Davids.

»Du Medizinmann?« fragte er in gebrochenem Englisch

David bejahte.

»Gut, du sollst den kranken Mann heilen.«

Der Verwundete wurde gerufen, und als die anderen erfuhren, um was es sich handelte, umdrängten sie die Gruppe, in deren Mitte sich der Indianer begeben mußte.

Davids entnahm seiner Tasche ein Päckchen Watte, Bandagen und ein Besteck und legte dem Indianer einen kunstvollen Verband um das Ohr. Die desinfizierende Watte verhütete jede Eiterung, die sonst unfehlbar eingetreten wäre und vielleicht eine Blutvergiftung bewirkt hätte.

Dann bedeutete Davids dem Indianer, sich auf den Boden zu legen, was dieser tat, indem er aber dabei eine heillose Angst verriet. Er bebte an allen Gliedern, dieser Mann wäre unbedenklich in die Lanzen der Feinde gelaufen und hätte dabei gelacht, aber von einem Medizinmann, und noch dazu von einem weißen, behandelt zu werden, das jagte ihm Entsetzen ein, denn dabei kamen Geister ins Spiel.

Davids zog aus dem Besteck eine Schere heraus, und kaum erblickte der Indianer das blitzende Instrument, als er erschrocken aufsprang und schreiend davonlief; doch kehrte er unter dem Gelächter seiner Genossen zurück, als ihm bedeutet wurde, daß nur das Pflaster zerschnitten werden solle.

Die Wunde auf der Brust wurde ausgewaschen und mit einem Pflaster verdeckt. Die Enden der Wunde, wo die Haut nur geschlitzt war, nähte Davids zusammen, und erschrocken blickten die Indianer auf den Medizinmann, der dies so kaltblütig tun konnte, als hätte er es mit einem zerrissenen Hemd zu tun.

Der Indianer hielt vollkommen still unter der schmerzenden Nadel, die Umstehenden flüsterten, das weiße Pflaster mit den breiten Querstreifen sehe wunderschön aus, man beneidete den Genossen um diesen Schmuck.

»Hei,« schrie der schluckende Geier, »mir auch ein Pflaster, aber noch schöner.«

Auf Jubas Rat gab Davids diesem sonderbaren Verlangen nach; er schmückte nicht nur des Häuptlings Brust mit Kreuz- und Querstreifen, sondern auch dessen Rücken und Gesicht. Der Häuptling war glücklich; zwar sah er aus, wie ein über und über mit Wunden bedeckter Mensch, aber sein Gesicht strahlte vor Entzücken, und seine aus dem Zelt gekommenen Weiber klatschten in die Hände und jubelten über ihren schönen Gebieter.

»Nun sage dem Verwundeten, Don, er dürfe nicht mehr trinken, sonst würde sein Blut zu sehr erhitzt, und er könnte schädliche Folgen davontragen.«

Kaum war dem Indianer dies übersetzt worden, so machte er Anstalten, das Pflaster wieder von der Wunde zu reißen. Nur den Bemühungen Davids' und Dons gelang es, ihn davon abzuhalten.

»Wenn ich nicht mehr trinken darf, dann will ich kein Pflaster haben,« lautete die Antwort des durstigen Kriegers.

»Dann trinke weiter!« entgegnete Davids.

Auch der Häuptling fragte den Medizinmann im geheimen, ob er mit dem Pflaster weitertrinken könne, ohne daß die bösen Geister ihm deswegen zürnten, und er war sehr fröhlich, als Davids es ihm erlaubte.

Nach dieser kleinen Unterbrechung nahm das Zechgelage seinen ungestörten Fortgang, nur daß die Indianer übermütiger wurden und nicht mehr auf der Erde hockten, sondern herumrannten, einander in die Arme fielen, heulten, sich gegenseitig ins Wasser warfen und andere Späße ausführten. Ab und zu fiel es auch einem Indianer ein, sich plötzlich auf ein Pferd zu werfen, in rasender Karriere davonzujagen und fünf Minuten später das schweißtriefende Tier wieder anzupflöcken. Oder ein Indianer produzierte sich auch in seiner Reitfertigkeit, saß bald auf dem Halse des Pferdes, hing dann an dessen Bauch, rannte hinter ihm her, sich am Schwanz festhaltend, und so weiter.

In Hendricks Kopf blitzte ein Gedanke auf. Der Wein hatte den Geist nicht so umnebelt, wie sie anfangs geglaubt. Man konnte schon eine reichliche Quantität davon vertragen. Nur der erste Trunk war etwas zu anstrengend gewesen.

»Können deine Krieger auch auf dem Kopfe reiten?« fragte Hendricks den Häuptling.

»Auf dem Kopfe? Nein, das geht nicht, da fällt man um,« entgegnete der schluckende Geier erstaunt.

»In meiner Heimat wird viel auf dem Kopfe geritten,« sagte Hendricks gleichgültig.

»Was, auf dem Kopfe? Das sollst du uns vormachen. Das Pferd, auf welchem du so reiten kannst, gehört dir.«

Der Häuptling rief seinen Begleitern etwas zu. Ein lautes Gelächter erscholl, und sofort wurde ein gesatteltes Pferd vor Hendricks geführt. Spöttisch sahen die Indianer auf den Mann, der die Steigbügel abnahm und in den Sattel sprang. Er hatte ja nicht einmal das Horn austrinken können, wie sollte er auf dem Kopfe reiten können, was keiner von ihnen vermochte, was überhaupt nicht ging?

Edgar Hendricks war kein besonderer Reiter, er hatte noch niemals ein wildes Pferd gebändigt, aber er war sehr gewandt. Auf seiner Besitzung in Devonshire besaß er eine eigene Reitschule, in der er mehrere Stunden jedes Tages verbrachte, und wo er Reiterstückchen gelernt hatte, um die ihn mancher Zirkuskünstler beneiden konnte.

Hendricks ließ das Pferd ausgreifen, wendete es, und als er durch die Zeltgasse jagte, stand er kerzengerade auf dem Kopfe, sich nur der Hände als Stütze noch bedienend. Beim Zurückreiten ließ er eine Hand los, ergriff die Zügel und ließ das Pferd noch über ein Faß springen, ohne seine Stellung zu verändern.

Mit der grenzenlosesten Ehrfurcht wurde er alsbald von den Indianern umringt. Das Kunststück hatte seinen guten Namen wiederhergestellt. Selbst Hastings' Ruf als großer Trinker wurde durch diese Leistung verdunkelt.

Gleich darauf hatte aber auch er Gelegenheit, die Indianer mit neuer Bewunderung zu erfüllen.

Das erste Faß war leer, ein zweites sollte auf das Gestell gehoben werden, aber sechs Mann konnten dieses kaum emporheben, und mehr Hände hatten nicht Raum, es anzufassen.

»Platz da!« rief der vom Wein lebhaft gewordene Hastings, sprang hinzu, stieß die Indianer weg, ein Griff, ein Schwung – und das Faß lag auf dem Gestell.

Hatten die Indianer über Hendricks Leistung gejubelt, so betrachteten sie den starken Engländer mit stummer Bewunderung. Scheu wichen sie ihm aus, und nur der Häuptling glaubte ein Recht zu haben, näher an ihn heranzukommen.

Mit allen Zeichen der Hochachtung trat er vor Hastings, und als dieser ihn lächelnd ansah, wagte er sogar, den Körper des Starken wie den eines Schlachtviehs zu betasten. Er untersuchte die Muskeln des Lords.

»Du stärker als Krieger,« staunte der schluckende Geier. »Ich niemals so etwas gesehen habe.«

»Ist es so etwas Wunderbares?« lachte Hastings, erwischte zwei Indianer an den Gürteln, hob sie vom Boden auf und hielt sie fast eine halbe Minute in den ausgestreckten Armen, in jeder Hand einen.

Die Indianer waren außer sich; sie wollten weitere Beweise dieser Körperkraft sehen, und Lord Hastings mußte auf ihren Wunsch ein leeres Faß über ein Zelt werfen, einen armdicken Ast über dem Kopfe durchbrechen, einen um seine Hand geschlungenen Strick durchreißen. Schließlich machte er sich selber anheischig, ein an den Füßen gefesseltes Pferd auf dem Nacken durch das Lager zu tragen.

»Bist du auch so stark?« wandte der schluckende Geier sich an Lord Harrlington, als sich die Jubelrufe gelegt hatten.

»Ich bin nicht so stark wie mein Freund,« entgegnete der Lord und griff nach der Winchesterbüchse, »aber ich will euch etwas zeigen, was ihr auch nicht oft sehen werdet.«

Der bereits instruierte Charles hatte sechzehn Aepfel von einem Baume gepflückt. Harrlington ließ dieselben besichtigen, ging fünfzehn Schritte zurück, und als Charles schnell hintereinander die sechzehn Früchte in die Luft warf, knallte jedesmal ein Schuß aus der Büchse Harrlingtons.

Das grenzte an Zauberei. Jeder Apfel hatte in der Mitte ein Loch, er war also von einer Kugel durchbohrt worden, und außerdem war es ein Wunder, sechzehnmal schießen zu können, ohne wieder laden zu müssen.

Der schluckende Geier wich zurück, als Harrlington ihm das Gewehr hinhielt, um dessen Konstruktion zu erklären.

Die Penchuenchen machen keinen Gebrauch von Gewehren, höchstens von Revolvern, weil ihnen jene beim Reiten hinderlich sind. Ihre Waffe, mit der sie ein fernes Ziel zu erreichen suchen, ist der Lasso, die schon früher beschriebene Bola und die Bleikugel am kurzen Riemen; aber trotzdem nötigt ein guter Schütze ihnen stets Achtung ab.

Der schluckende Geier fühlte sich überstolz, solche Gaste in seinem Lager zu haben. Einen Mann, der auf dem Kopfe reiten konnte, einen, dessen Kraft nichts widerstand, den besten Schützen, den er je gesehen, und einen Medizinmann, der Wunden zusammennähen konnte, wie ein Indianer einen zerrissenen Mokassin, wenn er sich weitab vom Zelte auf der Reise befand.

»Ihr habt gute Freunde bekommen,« sagte Juba Riata zu Harrlington. »Der Häuptling sowohl, wie seine Krieger gehen für Euch durchs Feuer.«

Obgleich die Magen der Indianer mit Apfelwein bis zum Springen gefüllt waren, wurde der Hunger dadurch nicht beschwichtigt, er machte sich jetzt fühlbar.

Das vorher abgesonderte weiße Pferd wurde von dem Lasso befreit, und das Tier, durch die Trennung von seinen Kameraden und das wüste Lärmen schon sowieso ängstlich gemacht, flog, von einigen Hieben angefeuert, in die Pampas hinaus.

Im Nu saßen ein Dutzend Penchuenchen auf ihren Mustangs und jagten hinter dem Flüchtlinge her, die Bolas um die Köpfe schwingend, und durch ihr wildes Geschrei den Schimmel zu immer schnellerem Laufe antreibend.

Sie hatten sich verteilt, und oftmals wäre es ihnen bereits möglich gewesen, das Tier mit der Bola zu fangen, aber sie unterließen dies noch; immer ließen sie die geängstigte Stute wieder einen Ausweg zur weiteren Flucht finden.

»Was soll das bedeuten?« fragte Charles verwundert Don. »Warum befreien sie das Pferd, jagen ihm nach und fangen es doch nicht?«

»Sie wollen sein Fleisch schmackhafter machen,« antwortete Don lachend.

Dem Engländer wurde der Zweck dieser wilden Jagd bald klar.

Nach zehn Minuten brachten die Indianer das über und über schäumende und dampfende Pferd doch zurück; sie führten es wieder unter die Aepfelbäume. Im Nu lag ihm um den Hals ein starker Lasso, welcher über einen Ast lief. Es wurde emporgezogen, und als es schon mit den Vorderfüßen in der Luft strampelte, wurde über seinen Hals ein haarscharfes Messer gezogen.

Ein dicker Blutstrahl entquoll der klaffenden Wunde, aber er erreichte nicht den Boden, sondern wurde in einer hölzernen Schale aufgefangen.

»Das Fleisch schmeckt besser,« erklärte Don, »wenn das Tier vorher gejagt worden ist, so sagen wenigstens die Indianer, und das Blut fließt schneller und ballt sich nicht so leicht in Klumpen, wenn das Tier mit den Füßen um sich schlägt, wie es jetzt tut.«

»Wir sollen doch nicht etwa Pferdefleisch essen?« meinte Hastings, sich schüttelnd. »Ich rühre keinen Bissen an, das sage ich vorher.«

»Dann werdet Ihr hungern müssen, es gibt nichts anderes. Die Indianer sind überhaupt schlauer als Ihr, sie wissen, daß Pferdefleisch besser schmeckt als jedes andere.«

Don hatte recht. Es ist schade, daß gegen das Pferd als Schlachtvieh ein so großes, völlig unbegründetes Vorurteil herrscht. Das Pferdefleisch enthält ein Drittel Nährstoff mehr und ist außerdem gesünder, denn das Pferd bleibt von vielen Krankheiten verschont, von welchen das Rind befallen wird, zum Beispiel Tuberkulose, und so weiter.

Unbedingt würde sich nach Ueberwindung des Vorurteiles gegen den Genuß von Pferdefleisch die Pferdezucht heben, sie würde sich sowohl vergrößern, als auch veredeln, weil man nur die schönsten Tiere als Zug- und Reittiere behalten, die anderen dagegen schlachten würde.

Hastings sah ein, daß ihm nichts übrig blieb, als nach dem Spruche: ländlich – sittlich – sich auch an einem Pferdesteak zu delektieren, wollte er nicht wieder an dem zähen, nach Leder schmeckenden, getrockneten Büffelfleisch, Pemmikan genannt, kauen. Doch vorläufig wurden erst Vorbereitungen zum Abendessen getroffen, Feuer angeschürt und der Schimmel zerlegt.

Die Freunde wurden von Juba zum Häuptling gerufen, welcher unterdes das Fäßchen, auf dem er den ganzen Nachmittag gesessen, mit eigener Hand entspundet hatte.

Er reichte dem zuerst ankommenden Hendricks mit wohlwollendem Lächeln einen gefüllten Literbecher.

»Das ist eine bessere Sorte Wein,« dachte Hendricks, als er den Becher zum Munde führte, aber beim ersten Schluck glaubte er, die Kehle müsse ihm verbrennen.

»Guter Brandy« Brandy ist der englische Name für Branntwein, aber auch für Kognak. flüsterte der Häuptling ihm zu, »wir acht Männer das ganze Faß austrinken.«

Es war aber kein Kognak, sondern gewöhnlicher Spiritus, den der schluckende Geier sich auf irgend einer Faktorei gegen einige Pferde eingetauscht hatte. Doch das machte nichts, die Hauptsache war, daß er in der Kehle brannte, und das tat er zur Genüge, wie unsere Freunde einer nach dem anderen erfuhren.

Es half ihnen nichts, jeder mußte den Becher an die Lippen führen, wollte er den Häuptling nicht erzürnen, aber zum Austrinken, wie Juba Riata sie wiederholt ermahnte, waren sie nicht zu bewegen. Das konnten nur der schluckende Geier und Riata, vielleicht hätten es auch die übrigen Indianer vermocht, aber diese mußten sich alle zusammen mit einem Büffelhorn begnügen, aus welchem das edle Getränk jedem in einem Pulvermäßchen zugeteilt wurde.

Daraus, wie sie das Maß ausleckten, konnte man ersehen, wie sehr sie den Spiritus liebten.

Der Abend, die Nacht brach an, aber es wurde weiter gezecht. Im Scheine von Feuern, welche von weithergetragenem Holze genährt wurden, lagen die Indianer am Boden und brüllten ihre monotonen Gesänge entweder zum Himmel auf oder in die Erde hinein, Heldengesänge, welche 200 bis 300 Verse hatten, und bei jedem Vers sangen die übrigen einen endlosen Refrain mit. Nur das Büffelhorn brachte ab und zu eine Unterbrechung hervor, oder wenn die hungrigen Magen nach einem saftigen Pferdesteak begehrten.

Und unsere Freunde?

Sie tranken ebenfalls Apfelwein, dann wieder Spiritus und schworen dem schluckenden Geier, nie etwas lieblicheres getrunken zu haben. Von Holztellern aßen sie gebratenes Pferdefleisch, und sie löffelten sogar mit Don zusammen eine große Schüssel einer dunkelroten, pfeffrigen Substanz aus, welche sehr angenehm schmeckte.

Vergebens versuchten sie Don zu überreden, ihnen mitzuteilen, was für eine Speise dies sei, solange noch etwas in der Schüssel war, hielt der Pampasjäger reinen Mund. Als aber der letzte Bissen verschlungen war, sagte er:

»Wenn Ihr nach England zurückkommt, so erzählt, was ihr hier gegessen habt: es war Pferdeblut, vermischt mit Cayennepfeffer.«

Fort stürzte Hendricks, und der ihm besorgt nachfolgende Williams fand ihn in einem unbeschreiblichen Zustande hinter einem Zelt. Doch der Spiritus kurierte den Kranken wieder, es wurde weitergetrunken, die Indianer brüllten und tanzten, bis einer nach dem anderen zu Boden sank, um einen langen Schlaf zu tun. Da, wohin er fiel, blieb er liegen, ein anderer Indianer stolperte über ihn hinweg und stand nicht wieder auf – weil er nicht konnte.

Das gleiche Schicksal hatte Don, und er stolperte über keinen anderen als Williams. Auch dieser war seiner Glieder nicht mehr mächtig, aber er war doch noch bei Besinnung.

»Don,« lallte er mit schwerer Zunge, »mein lieber, guter Don, mir ist so furchtbar weh zumute.«

»Mir nicht,« entgegnete Don, gleichfalls lallend.

»Was machen wir denn morgen?«

»Trinken,« war die lakonische Antwort.

»Trinken? Um Gottes willen, ich habe schon jetzt zuviel getrunken, ich halte es nicht mehr aus.«

»Zuviel ist niemals gut, nur zuviel trinken ist gerade genug,« bemerkte der philosophische Don.

»Was soll denn aber aus Miß Petersen werden?« fragte Williams in weinerlichem Tone.

»Zur Hölle mit Eurer Miß Petersen, Ihr Narren, laßt das Weib einen Indianer heiraten.«

Don antwortete nicht mehr, er schlief, und Charles mußte bald seinem Beispiel folgen.

Die Feuer waren erloschen, und um sie her lagen die betrunkenen Indianer. Nur ein einziges Feuer flackerte noch schwach, und vor diesem saßen auf einem kleinen Faß zwei Männer Arm in Arm und tranken sich zu, fortwährend einander die gegenseitige Hochachtung beteuernd – Lord Hastings und der schluckende Geier.

Der Lord sagte: »Du bist ein großer Häuptling.« Der schluckende Geier sagte: »Du bist ein tapferer Trinker,« und dann tranken die beiden jedesmal gemeinschaftlich ein Büffelhorn mit Apfelwein aus.

Auch ihr Feuer erlosch endlich. Der Mond beleuchtete die Szene, aber die beiden unverwüstlichen Zecher, mit denen sich selbst der eiserne Juba nicht messen konnte, hätten nicht einmal des Lichtes bedurft. Solange sie den Mund finden konnten, genügte es.

»Uff,« sagte der Häuptling, »du bist ein tapferer Trinker, wenn das große Wasser kommt, wird der schluckende Geier dir eine trockene Stelle zeigen.«

»Du bist ein großer Häuptling. Was für ein großes Wasser ist das?«

»Der Strom.«

Der Lord verstand nicht, was der Häuptling meinte, nur erinnerte er sich, daß Juba früher von der bald eintretenden Regenzeit gesprochen hatte.

»Willst du meine Freunde auch mitnehmen?« fragte er dann.

»Alle, alle,« rief der Indianer, stand auf und wollte die Arme ausbreiten, um seine Worte begreiflicher zu machen, schlug aber rückwärts über das Faß und war sofort eingeschlafen.