|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ob Charles diese Nacht wieder geträumt hatte, wußte er selbst nicht, aber jedenfalls war es ihm beim Erwachen abermals, als flösse Wasser über ihn hinweg, und zwar besonders über Kopf, Gesicht und Hals. Es war ihm nicht unangenehm, im Gegenteil, äußerst wohltuend, denn es kühlte seinen brennenden Kopf, in dem entsetzliche Schmerzen wüteten.

Mit einem Male erschreckte ihn ein starkes Plätschern, welches so laut und deutlich an sein Ohr schlug, daß er erschrocken auffuhr, in der Meinung, die gestrige Nacht wiederhole sich, aber er sah bald, daß er nicht nur geträumt hatte.

Charles blickte gerade einem indianischen Weibe ins Gesicht, welches sich eben über ihn beugte und aus einem Kruge gelbes, schmutziges Flußwasser langsam über seinen Kopf laufen ließ. Der kühlende Strahl tat ihm so gut, daß er noch ein paar Minuten still hielt, ohne zum klaren Bewußtsein der Situation zu kommen.

Er sah, wie noch mehrere Weiber umherstanden und den schlafenden Indianern Wasser über die Köpfe gossen; sie weckten ihre betrunkenen Ehegatten am Morgen aus dem Schlafe, und die überzähligen Weiber taten dies aus Gefälligkeit auch mit den Engländern.

Lachend sprang Charles auf; mit einem Fluche erhob sich Hastings, sich wie ein Pudel das Wasser abschüttelnd, und einem Indianer nach dem anderen gelang es mit Hilfe seiner Frau, sich auf die Beine zu stellen. Kaum war dies etwa zehn Männern geglückt, als sie daran gingen – nicht etwa Toilette zu machen – nein, ein neues Faß Apfelwein aufzulegen. Der Häuptling gab das Signal zum Beginn des neuen Gelages, und die Morgensonne beleuchtete schon wieder trinkende Indianer.

Charles fiel ein, was ihm Don am Abend gesagt hatte, er blickte sich nach dem Pampasjäger um, konnte ihn aber nirgends entdecken. Eben wollte er sich an Juba Riata wenden, als dieser schon von Harrlington gefragt wurde:

»Wo ist Don?«

Juba blickte nach den Pferden.

»Richtig, sein Pferd ist schon weg, also Don auch,« sagte er dann. »Er ist zeitig aufgewacht. Er hat eine gesunde Natur. Don reitet nach Villa Rica und bringt Eure Freunde direkt hierher.«

Die Engländer freuten sich, dieses zu hören.

»Freut Euch nicht zu zeitig,« sagte Juba, »ich fürchte, die Regenzeit bricht diesmal eher los, auch der schluckende Geier und seine Leute glauben dies. Haben sich Eure Freunde nicht beeilt, so daß Don sie nicht antrifft, so kann es leicht sein, daß wir ohne sie abziehen müssen und sie erst später treffen. Gegen die Überschwemmung hilft nur Flucht.«

Jetzt begriff Hastings mit einem Male, was der Häuptling mit dem ›großen Wasser‹ gemeint hatte: die baldige Überschwemmung der Pampas.

»Wohin gehen wir, wenn die Pampas unter Wasser steht?« fragte er.

»Die Indianer kennen hochgelegene Flecken, welche vom Wasser nie erreicht werden.«

»Wie lange dauert die Überschwemmung?«

»Unter Umständen vier Wochen.«

»Und wovon leben wir in dieser Zeit? Die Indianer führen doch keine Vorräte mit sich.«

»Nicht?« lachte Juba. »Auf jeden Mann kommt ein Pferd. Das reicht schon. Und diese Hügel wimmeln außerdem noch von Tieren.«

»Wenn bis dahin wenigstens unsere Freunde bei uns sind,« dachten seufzend die Engländer.

Noch drei Tage dauerte das Gelage, und wäre mehr Apfelwein vorhanden gewesen, so hätte es eben so lange gedauert, bis er weggetrunken war. Am dritten Tage wurde das sechsundzwanzigste Faß ausgetrunken, und unter dem Apfelbaum lagen die Häute von acht geschlachteten Pferden – gewiß eine ansehnliche Leistung.

Das letzte Faß und das letzte Pferd wanderten am Abend schon unter strömendem Regen in den Magen der Indianer, das Gelage mußte in Zelten fortgesetzt werden, die Regenzeit hatte begonnen, und Don war mit den Freunden noch nicht zurück.

»Die Regenzeit setzt diesmal früh ein und gleich mit kolossaler Heftigkeit,« sagte Juba zu unseren Freunden, als er noch nüchtern war. »Ist Don morgen nicht hier, so können wir nicht mehr auf ihn warten. Morgen schlafen sich die Indianer von ihrem Rausch aus, und übermorgen geht es nach den Hügeln.«

»Wird uns Don wiederfinden, wenn er wochenlang von uns getrennt bleibt?«

»Warum nicht?« entgegnete Juba und wandte seine Aufmerksamkeit dem Horne zu.

Das waren trübe Aussichten, aber es konnte nicht geändert werden. Alles geschah so, wie Juba gesagt hatte.

Am Abend legten sich die Indianer zum letzten Male betrunken schlafen, die Engländer in Jubas Zelt, und standen am folgenden Tage gar nicht auf. Was hätte das auch für Zweck gehabt? Der Apfelwein war ja alle. Sie sprachen nicht einmal miteinander, denn ihre Kehlen waren vom Singen und Trinken wie Reibeisen geworden, ihre Sprache glich nur noch einem heiseren Grunzen.

Es goß fortgesetzt vom Himmel; plätschernd schlug der Regen gegen die Pferdehäute der Zelte, und es war ein Glück, daß die Penchuenchen es verstehen, dieselben wasserdicht herzustellen. Durch die Dorfgasse rieselten unzählige Wasserbäche dem Westen zu, und die ganze Pampa glich, wenn man in die Ferne sah, einem ungeheuren Stromnetz. Ueberall flossen die grauen Bächlein, immer mehr schwollen sie, ab und zu vereinigten sich zwei, und nicht lange konnte es dauern, so glich die Glasfläche nur noch einer See mit Inseln.

Am folgenden Morgen war der Regen toller als je. Beim ersten, nebligen Tageslicht suchte Juba Riata den Häuptling auf, der sich gar nicht mehr sehen ließ, sondern im Zelte seiner Weiber den Katzenjammer ausschlief, jedoch manchmal durch Juba, seinen intimen Freund, den Engländern einen Gruß zuschicken ließ.

Für das Pferdefleisch sorgte der Mestize, die Engländer waren seine Gäste.

»Der schluckende Geier kann nicht mehr auf Eure Freunde warten,« sagte Juba achselzuckend, als er wieder ins Zelt trat, »das Wasser steigt immer höher, er muß der Gefahr ausweichen. Er hat zwei Krieger ausgeschickt, um nach dem Strom zu sehen, den wir passiert haben. Droht er auszutreten, dann müssen wir unverzüglich fliehen, wollen wir nicht alle ersaufen.«

»Aber unsere Freunde! Was wird denn ihr Los sein?« fragte Lord Harrlington.

»Don ist zu erfahren in den Pampas, um sich von der Überschwemmung überraschen zu lassen. Entweder hat er die Reise gar nicht angetreten, weil er weiß, daß der Strom jetzt nicht mehr zu passieren ist, oder er sitzt mit Euren Freunden bereits auf einem Hügel und wartet im Zelte ab, bis der Regen nachgelassen und das Wasser sich wieder verlaufen hat.«

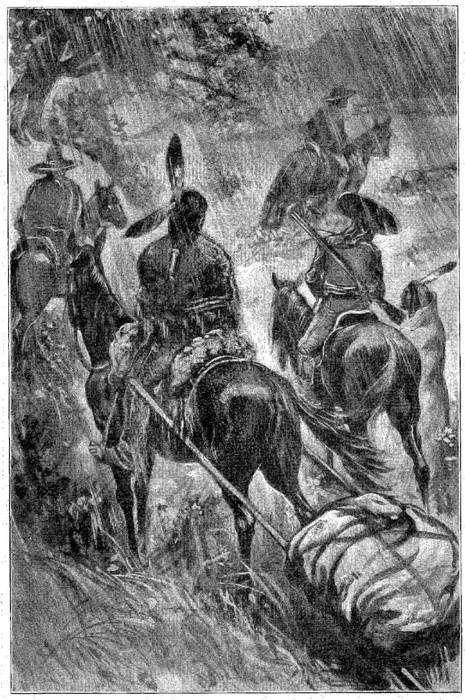

Eben hatte Juba das letzte Wort gesprochen, als zwei Reiter durch das Lager sprengten und sich vor dem Zelte des Häuptlings vom Rosse warfen. Sie riefen nur ein Wort in das Zelt hinein, aber es fand sofort allgemeinen Widerhall, der Häuptling kam herausgerannt, die Indianer stürzten aus den Zelten und zu den Pferden, und alle riefen das gleiche Wort.

»Der Strom kommt,« rief jetzt auch Juba. »Zu den Pferden! In fünf Minuten sind die Zelte abgebrochen, dann geht es fort. Schnürt euer Gepäck.«

Als hätte ein Wirbelwind das Lager niedergerissen, so klappten die ledernen Zelte plötzlich zusammen, und noch waren keine fünf Minuten vorbei, so lagen die Felle schon zusammengeschnürt auf den Rücken der Pferde, einige mußten die Zeltstangen schleppen, und ebenso schnell waren andere mit dem wenigen Gepäck der Indianer beschwert.

Die Männer selbst verrichteten die wenigste Arbeit dabei, sie stellten fast nur die Arbeitenden an, und höchstens wenn einer derselben oder die Frau unter der Last zusammenzubrechen drohte, griff er mit an, aber erst verabreichte er dem Betreffenden derbe Hiebe oder gar Fußtritte.

Es gibt keine bedauernswerteren Geschöpfe unter Gottes schöner Sonne, als die indianischen Frauen. Sie haben eine schöne Kinderzeit; als erwachsenes Mädchen genießen sie noch vollkommene Freiheit, fertigen höchstens leichte Stickereien für Vater und Geschwister, und auch die Periode, während welcher sie von einem Krieger geliebt werden, ist schön zu nennen. Der Indianer ist seiner Geliebten wirklich bis in den Tod ergeben, treu, zärtlich, und seine Aufmerksamkeit gegen sie kennt keine Grenzen. Er hungert für sie, kämpft für sie, ja, sie braucht nur zu winken, und ihr Geliebter würde alles tun, was sie fordert, könnte er dadurch die verlorene Neigung wiedergewinnen.

Die Indianer haben dieselbe Sitte, wie so viele asiatische Volksstämme. Bei ihnen heißt es, wie bei den Kurden:

Geraubt muß das Liebchen sein.

Unter Lachen und Scherzen wird die Braut auf schnellem Rosse entführt, die Verwandten suchen die Flüchtigen einzuholen, doch nur zum Schein – so schreibt es die Sitte vor – denn der Bräutigam hat ja seine Zukünftige durch so und so viele Pferde, Felle, Sattel und so weiter vom Vater erkaufen müssen.

Die Flitterwochen währen nur kurze Zeit, dann fängt das Unglück des indianischen Weibes an. Man kann wohl sagen, sie ist fortan kein menschliches Geschöpf mehr. Ein Sklave auf einer Baumwollen-Plantage hat ein bei weitem besseres Los, als die Frau eines Indianers.

Derselbe kann nicht lange im Zelte ausharren, er muß hinaus auf die Jagd, und damit beginnt die Arbeit der Weiber. Sie müssen die Felle waschen und gerben, in Nordamerika sogar die erbeuteten Büffel erst ins Lager schleppen, eine sehr schwere Arbeit, vor allen Dingen aber die Zelte abbrechen und wieder aufstellen.

Arbeitet die Frau nicht genug oder zu langsam, so erhält sie schon drei Wochen nach der Hochzeit erst Schelte und böse Worte, dann Schläge, und nach der Ankunft des ersten Kindes wird sie nicht besser als ein Tier behandelt. Mit Fußtritten wird sie gezwungen, an die Arbeit zu gehen.

Lebenslängliches Siechtum ist die Folge; daher sieht man nie ein indianisches Weib, welches hübsch zu nennen ist, während man unter den Mädchen viele Schönheiten trifft. Uebermäßige Arbeit und schlechte Behandlung machen die Squaws bald zu vorzeitig gealterten und häßlichen Megären.

Unter den Augen ihrer strengen Gebieter brachen auch hier die Frauen die Zelte ab. Wunderbar schnell war alles verschwunden, was noch eben gestanden hatte; die Männer sprangen auf die Pferde, die Weiber setzten sich ebenfalls rittlings auf die ihrigen, und fort ging es, dem Osten zu.

Der Regen ließ nicht nach, er nahm noch immer zu, und die Pampa glich wirklich einem See. Noch reichte das Wasser nur bis an die Fesseln der Pferde, aber man konnte schon merken, wie schnell es stieg. Der ausgetretene Strom machte sich bemerkbar.

Der Regen ließ nicht nach, und die Pampa glich einem See.

Gegen Mittag erreichte der die Bande führende Häuptling einen hohen, leicht bewaldeten Hügel, auf dem sofort Fuß gefaßt wurde. Während die Weiber die Zelte wieder aufschlugen, machten die Indianer unter lautem Halloh Jagd auf die Unmasse von Tieren, welche an diesem sicheren Orte Schutz vor dem Wasser gesucht hatten.

Schon bei dem Kommen der Indianer war ein Trupp Mustangs geflüchtet und jagte nun, das Wasser in hohem Bogen aufspritzen lassend, in die Pampas hinaus, um einen anderen, hochgelegenen Ort aufzusuchen.

Diese in Beispiel konnten die kleineren Tiere nicht folgen, sie wären dabei ertrunken.

Die Indianer erbeuteten daher eine Unmasse von Hasen, Kaninchen und anderen Nagetieren, töteten einige Schakale, Wölfe und Kojotes, und schließlich zahllose Ratten und Mäuse, welche den Raubtieren eine willkommene Nahrung während der Ueberschwemmungszeit geboten hätten.

»Hier bleiben wir, bis das Wasser sich verlaufen hat,« sagte Juba zu den Engländern, »und Ihr seid meine Gäste. Macht Euch auf vier Wochen gefaßt, die können wir hier zubringen.«

Es war zum Verzweifeln. Unseren Freunden begann der Mut zu sinken. Sie mußten untätig hier liegen bleiben, während Miß Petersen in der Gewalt des springenden Panthers war. Sie erinnerten sich noch recht gut der Worte des Pampasjägers, einige Wochen warteten die Penchuenchen wohl, dann aber machten sie die geraubten Mädchen zu ihren Sklavinnen, wenn nicht zu ihren Weibern, welche noch mehr Verachtung zu ertragen haben, als jene.

Ein Tag verstrich nach dem anderen. Ein ewiger Regen plätscherte von dem bleigrauen Himmel gegen die Häute der Zelte, und das Auge sah nichts als einen endlosen See, aus dem sich hier und da ein Inselchen erhob. Charles konnte durch sein Taschenfernrohr lebende Wesen auf ihnen erkennen, darunter auch Mustangs, welche ebenfalls das Verlaufen des Wassers abwarten mußten, aber keine Menschen.

Wer wußte, auf welchem Hügel jetzt der springende Panther mit seinen Kriegern und seinen Gefangenen lebte! Ach, er war vielleicht Hunderte von Meilen entfernt.

Wenn die Indianer nicht schliefen, was sie meist taten, so rauchten sie oder schwatzten oder aßen, aber das Fleisch konnte nur durch Klopfen halbgar gemacht werden, weil es an Brennholz mangelte. Das Holz der Apfelbäume war so grün, daß an ein Feuermachen gar nicht zu denken war. Ueberhaupt war alles naß. Anfangs blieb zwar das Innere der Zelte trocken, später wurden aber durch das öftere Aus- und Eingehen auch alle Gegenstände im Zelte feucht, so daß es ungemütlich zu werden begann. Man fror in der Nacht.

Die Engländer konnten nichts tun, als wie die Indianer, rauchen, essen, schlafen – zum Plaudern fehlte ihnen die Lust, dafür aber grübelten sie um so mehr, und das heitert den Menschen nie auf.

Aus den Tagen wurde eine Woche; auf die erste Woche folgte eine zweite, dann eine dritte, und der Regen hatte noch nicht nachgelassen. Das Wasser stieg immer noch. Die untersten Zelte hatten schon abgebrochen und weiter oben auf dem Hügel aufgebaut werden müssen, und jeden Morgen musterten die Indianer das steigende Wasser. Aber noch erhob sich ja der Hügel, noch konnte das Wasser zwei Meter steigen, ehe sie alle zusammengedrängt mit ihren Pferden auf einem Flecke standen, und die Indianer kannten keine Sorge um die Zukunft.

Harrlington hatte vorgeschlagen, mit Hilfe der Zeltstangen aus den Häuten Boote zu machen, war aber von Juba einfach mit der Bemerkung abgewiesen worden, die Penchuenchen verständen sich nicht auf so etwas. Sie könnten nichts anderes, als was sie von ihren Vätern erlernt hätten, und das sei in diesem Falle: Warten. Der Regen würde schon aufhören und das Wasser sich verlaufen.

Drei Wochen waren schon in solch trostloser Lage vergangen, als der Regen nachließ und schließlich ganz aufhörte; das Wasser begann zu fallen. Die Engländer jubelten, den Indianern war es gleichgültig, aber auch sie sehnten sich nach dem längstvermißten Anblick der Sonne. Die Regenzeit ist ihnen ganz angenehm, sie verschlafen dieselbe, wenn die Decken nur trocken sind, damit sie nicht zu frieren brauchen.

Das Wasser fiel immer mehr. Schon sah man die Mustangs ihre Insel verlassen, um erträglichere, hochgelegene Weiden aufzusuchen. Die armen Tiere waren während der drei Wochen auf der beschränkten Weide sehr abgemagert.

Es ist merkwürdig, wie klug sich die Mustangs bei Ueberschwemmung der Pampas zeigen. Sie wissen recht gut, daß sie für einige Wochen von dem Grase leben müssen, das auf dem betreffenden Hügel wächst, welcher sie vor dem Ertrinken rettet, und daß sie, wenn ihrer zu viele sind, hungern oder gar verhungern müssen. Ist die Herde daher eine sehr große, so teilt sie sich und besetzt zwei Hügel; nie aber dulden sie, daß andere Pferde auf denselben kommen, weil dadurch ihre Nahrung geschmälert wird. Mit Bissen und Hufschlägen werden die Neuankommenden ins Wasser zurückgetrieben.

Der schluckende Geier kam eines Morgens zu den Engländern ins Zelt. Das Wasser stand nur noch meterhoch.

»Wißt ihr bestimmt, daß eure Freunde euch aufsuchen werden?« fragte er.

»Ganz bestimmt.«

»Und werden sie auch Geschenke mitbringen?«

»Auch das ist sicher. Wir bleiben so lange bei dir, bis du die versprochenen Geschenke erhalten hast.«

»Ich glaube euch. So werde ich so lange mit meinen Kriegern warten, bis sie hier sind. Das Wasser wird bald verlaufen sein.«

»Wäre es Apfelwein, die Indianer hätten die Pampas trocken getrunken,« dachte Charles, und laut sagte er: »Können wir Weißen den springenden Panther nicht allein aufsuchen?«

»Nein,« entgegnete Juba für den Häuptling. »Ohne Geschenke könnt Ihr bei dem nicht viel ausrichten, denn ich kann nicht, wie hier, für Euch gut sagen. Ich kenne wohl den springenden Panther und er mich, aber wir sind keine Freunde, wie der schluckende Geier und ich. Doch dieser Häuptling sagt Euch seine Hilfe während der Reise zu, er gibt Euch Krieger mit, und so werdet Ihr bei dem springenden Panther einen besseren Empfang haben. Seid dem Häuptling dafür dankbar!«

»Wann wird Don Eurer Berechnung nach hier ankommen, Juba?« fragte Harrlington.

»In zwei Tagen kann sich das Wasser verlaufen haben,« meinte der Mestize, »vielleicht, daß Don dann schon zu uns stößt, denn er kann ja in fußhohem Wasser reiten lassen; vielleicht kommt er später, wenn er Unglück gehabt hat. Einzelne Pferde können leicht in Löcher stürzen, die das Wasser verdeckt.«

»Wolle Gott, sie wären erst da!« seufzte Harrlington.

»Das schlimmste ist überstanden,« tröstete ihn Davids, »wir haben wenigstens Hoffnung, weiterzukommen.«

Die zwei Tage waren vergangen, und am Morgen des dritten Tages stieß Charles ein Jubelgeschrei aus. Durch die Ritze der beiden vor dem Zelteingang hängenden Decken fiel ein goldener Strahl der aufgehenden Sonne. Im Nu waren die Freunde draußen und fanden schon die Indianer sich in der Sonne wärmen. Alle begrüßten freudig die langentbehrte Lebensquelle.

Das Wasser hatte sich während der Nacht vollkommen verlaufen. Zwar war der Boden noch nicht trocken, aber doch begannen sich die Grashalme in dem zurückgelassenen, gelben, äußerst fruchtbaren Schlamm wieder aufzurichten. Sie reckten die Spitzen der Sonne entgegen.

Die Indianer unternahmen kleine Ausflüge, um die steifgewordenen Pferde, von denen so manches fehlte, weil es aufgegessen worden war, wieder in Bewegung zu bringen, und auch die Engländer konnten der Versuchung nicht widerstehen, die wundgelegenen Glieder wieder zu gebrauchen. Es war eine Lust, so über die Pampas zu jagen, spritzte auch der gelbe Schlamm bis hinauf ins Gesicht, das machte nichts, und da sie westlich ritten, so war vielleicht Hoffnung vorhanden, den ankommenden Freunden zu begegnen.

Aber sie trafen dieselben nicht. Erst am Nachmittag kehrten sie nach dem Hügel zurück, und unterwegs sprachen sie dem mitgerittenen Juba die Befürchtung aus, daß Don sie nicht finden könnte. Die Pampas wären groß, unermeßlich weit, wie sollte Don da gerade diesen Ort finden, wo sie lagen.

»Der schluckende Geier hat ihm gesagt, wohin er sich wenden soll, um ihn zu finden, und Don eilt direkten Weges auf das Ziel.«

»Ohne Kompaß?« fragte ein Engländer zweifelnd.

»Die Sonne und der Schatten dienen ihm als Kompaß,« war die Antwort.

Es war gegen Abend; die Sonne stand wie ein glühender Ball am Horizont, welcher vom Nebel umrahmt war, während die Luft in der Nähe des Berges völlig klar blieb. Die Engländer saßen im Zelte Jubas und aßen seit langer Zeit das erste warme Gericht, über getrocknetem Pferdemist gebratenes Fleisch, als vor den Zelten plötzlich ein Lärm entstand.

Juba horchte, ließ den Knochen aus der Hand fallen und sprang auf.

»Das blaue Bild zeigt sich,« rief er, »kommt und seht es Euch an.«

Er eilte hinaus, und die Engländer folgten ihm, begierig, zu erfahren, was mit dem blauen Bilde gemeint sei, welches die Indianer, ganz ihrer Gewohnheit zuwider, so in Aufregung versetzte.

»Eine Fata Morgana,« sagte Charles, nach Osten in die Höhe deutend. »Ein Schiff! Wunderbar!«

Fast über ihnen, etwas östlich, schwebte ein Schiff in der Luft. Es sah fast aus, als wäre es an den blauen Firmament genagelt, aber vorläufig war das Bild noch nicht recht deutlich.

Eine solche Fata Morgana ist eine Luftspiegelung, welche Wüstenreisenden Menschen, Oasen oder Landschaften vorzaubert, die sich an weit entfernten Orten befinden. Die Erscheinung wird durch eine Brechung der Sonnenstrahlen im Nebel erzeugt; das Bild wird auf eine andere Nebelschicht an der Erde oder auch auf eine dünne Wolkenschicht am Himmel geworfen. Ersteres ist besonders der Fall in der Wüste, letzteres in sumpfigen Grasebenen, so zum Beispiel in Südamerika, tritt aber dort viel seltener und meist nach der Regenzeit auf.

Eine derartige Erscheinung war hier zu sehen. Vielleicht tausend Meilen entfernt trieb auf dem Ozean ein Schiff, und die Sonnenstrahlen warfen sein Bild auf eine Wolke. Man konnte bemerken, wie das Schiff nach und nach kleiner, aber auch immer deutlicher wurde.

Staunend betrachteten es die Engländer, zitternd die unwissenden Indianer.

»Es ist ein Segelschiff,« rief Hendricks jetzt.

»Jedenfalls wie ein Vollschiff getakelt,« brummte Hastings. »Ob es einen Schornstein hat oder nicht, kann man nicht behaupten. Es muß erst noch deutlicher werden.«

»Sechs Raaen an jedem Mast,« zählte Charles. »Es ist kein Dampfer, sondern ein Segelschiff, die Masten sind zu hoch. Außerdem müßte man jetzt den Schornstein erkennen können.«

Das Bild wurde immer kleiner und immer deutlicher.

»Wahrhaftig, man kann sogar die Mannschaft erkennen!« rief Harrlington erstaunt. »Da – jetzt krabbeln die winzigen Dinger auf dem Großmast herum.«

Charles versuchte vergebens, mittels des Fernrohrs das Bild näher heranzuziehen. Das optische Instrument blieb hier wirkungslos.

»Die Farbe ist weiß,« sagte Davids, »ist die Flagge an der Stange nicht das amerikanische Sternenbanner? Können Sie nicht schon die Flagge am Top...«

»Mein Gott,« schrie plötzlich Harrlington auf und preßte den Arm des neben ihm stehenden Williams mit den Fingern, »es ist die ›Vesta‹!«

»Nicht möglich,« lächelte Charles.

»Und doch, sie ist es. Sehen Sie den Bau an die Takelage, alles so, wie auf der ›Vesta‹, das Sternenbanner, und ich glaube ganz sicher, die das Feuer schürende Priesterin erkennen zu können.«

»Wahrhaftig,« rief da auch Davids, »es kann nur die ›Vesta‹ sein. Die ›Vesta‹, die untergegangene ›Vesta‹!«

Davids schlug sich vor die Stirn, als zweifelte er an seinem Verstand. Harrlingtons Glieder bebten, und auch die anderen Freunde waren außer sich vor Staunen.

Es war kein Zweifel mehr, das Bildchen dort oben war die verkleinerte ›Vesta‹, ganz genau so, wie sie dieselbe früher gesehen hatten. Aber die ›Vesta‹ war doch untergegangen?

»Seit wann zaubert die Fata Morgana Bilder der Vergangenheit?« murmelte Davids.

»Die Fata Morgana zeigt nur die Wirklichkeit,« schrie Harrlington und stürzte mit ausgestreckten Armen vorwärts, als wolle er das Phantom erhaschen, »es ist die ›Vesta‹.«

»Halt, nur bedachtsam,« unterbrach ihn Williams. »Kann es nicht ein Schiff sein, welches den Namen der ›Vesta‹ angenommen hat und ganz nach deren Muster erbaut worden ist?«

»Nein, es ist die ›Vesta‹, ich weiß es,« schrie Harrlington, der sich wie wahnsinnig gebärdete, »ich kann ja dort Ellen stehen sehen. Sehen Sie nicht, wie sie mir winkt, wie sie lächelt?«

»Harrlington,« bat Hastings und legte dem Freunde beide Hände auf die Schultern, »nehmen Sie doch Vernunft an, Sie erschrecken mich ja! Die ›Vesta‹ ist doch untergegangen und Miß Petersen von den Indianern geraubt worden!«

Wie gebrochen sank Harrlington zusammen.

»Sie haben recht,« stöhnte er. »Es kann nicht die ›Vesta‹ sein. Und, doch, diese Aehnlichkeit!«

Williams hatte unterdes das Bild am Firmamente ebenfalls betrachtet. Es hatte seine deutlichste Form angenommen, schon begann es wieder zu wachsen und zu verschwimmen.

»Das Schiff heißt aber doch ›Vesta‹,« rief jetzt Charles wieder. »Soeben konnte ich seinen Namen deutlich am Heck lesen. ›Vesta, New-York!‹ Was soll man davon halten, meine Herren?«

»Machen Sie mir keine trügerische Hoffnung,« bat Harrlington, »oder ich werde wahnsinnig. Um Gottes willen, was kann mir Klarheit bringen, damit dieser plötzlich aufsteigende Zweifel ein Ende findet?«

»Dieser Brief,« ertönte da neben den Herren eine Stimme, und plötzlich stand Don in ihrer Mitte, dem Lord ein großes, versiegeltes Schreiben hinhaltend.

Don kam nicht allein, er war nur denen, welche er führte, vorausgeritten. Hinter ihm kamen die übrigen englischen Herren. Keiner hatte sich geweigert, dem Rufe Harringtons zu folgen, selbst Hannibal und Kasegorus befanden sich neben der stattlichen Anzahl von Packpferden, welche den Zug beschlossen. Doch Harrlington hatte keine Zeit, seine Gefährten zu bewillkommnen. Er achtete nicht auf die Worte des treuen Hannibal, noch auf die sich um den Häuptling scharenden Indianer. Sein Auge hing wie gebannt auf dem ihm von Don gegebenen Briefe.

»Gut oder schlecht?« fragte Charles, der den Lord besorgt betrachtete.

Langsam wandte der Lord den Kopf seinem Freunde zu, sah ihn einen Augenblick wie geistesabwesend an, dann aber stürzte er mit einem Jubelschrei auf ihn zu und fiel ihm um den Hals.

»Gut, sehr gut, mein lieber Charles,« rief er ein Mal über das andere. »He, Don, wer überbrachte dir dieses Schreiben?«

»Derselbe, der den Brief unterzeichnet hat.«

Harrlington riß die Augen auf.

»Wie, du kennst ihn?«

»Natürlich kenne ich Nikolas Sharp, ich habe mich vor vielen Jahren mit ihm zusammen in den Pampas herumgetrieben.«

»Meine Herren,« rief Harrlington den Freunden zu, welche sich noch über das am Himmel stehende, undeutlich werdende Bild besprachen, »das Schiff ist die ›Vesta‹ sie hat keinen Schiffbruch gelitten, sie existiert noch und mit ihr die Besatzung. Innerhalb einiger Wochen können wir die Damen wiedersehen.«

Und damit reichte er den teils jubelnden, teils zweifelnden Herren den Brief des amerikanischen Detektiven.