|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In den heißen Ländern brennt die Sonne ganz anders als bei uns. Die Leute werden wirklich mahagonibraun, ja, in den allerheißesten Ländern werden sie sogar zu Negern gebrannt.

Der Gelehrte, von dem unsere Geschichte handelt, war indessen aus unsern kalten Ländern nur in die heißen gekommen und meinte zuerst, er könnte dort gerade so herumgehen wie zu Hause; aber das ließ er bald bleiben. Er und alle vernünftigen Leute blieben hübsch in ihren Zimmern; die Fensterläden und Türen wurden den ganzen Tag geschlossen, und es sah aus, als ob das ganze Haus schliefe oder niemand darin wäre.

Die schmale Straße, worin der Gelehrte wohnte, war noch überdies so gebaut, daß vom Morgen bis zum Abend die Sonne hineinschien; es war wirklich nicht zum Aushalten!

Der gelehrte Mann aus den kalten Ländern war ein junger, sehr kluger Herr, und es kam ihm vor, als sitze er im feurigen Ofen; die Hitze setzte ihm schrecklich zu.

Er magerte ganz ab, ja, selbst sein Schatten schrumpfte zusammen. Er wurde viel kleiner, als er daheim war, und die Sonne griff sogar auch ihn an. Erst des Abends, wenn die Sonne untergegangen war, lebten sie wieder auf.

Es war eine wahre Freude, das mit anzusehen. Sobald Licht in die Stube gebracht wurde, streckte sich der Schatten völlig an die Wände hinauf, ja bis an die Decke und teilweise über diese hin. Der Schatten mußte sich ordentlich recken und strecken, um wieder zu Kräften zu kommen. Der Gelehrte aber trat auf den Altan hinaus, um sich etwas Bewegung zu machen, und sobald die Sterne an dem schönen, klaren Himmel erstrahlten, lebte auch er förmlich wieder auf. Auf allen Altanen in der Straße – und in den warmen Ländern hat jedes Fenster einen Altan – zeigten sich jetzt Leute; denn Luft muß man haben, sogar wenn man daran gewöhnt ist, mahagonifarben zu sein. Ja, nun wurde es lebhaft, sowohl oben als unten. Schuhmacher und Schneider und alle Leute zogen nun auf die Straße hinaus; Tische und Stühle wurden hinausgestellt und überall Licht angezündet. Wohl über tausend Lichter brannten. Der eine sprach, der andere sang, die Leute spazierten umher, Wagen fuhren, Maultiere trabten: kling, geling-ling! denn sie haben Schellen am Geschirr. Leichen wurden unter Chorgesang beerdigt, die Straßenjungen brannten Feuerwerk ab, und die Kirchenglocken läuteten. Nun herrschte fürwahr ein reges Leben unten auf der Straße. Nur in dem einen Hause, das der Wohnung des fremden Gelehrten gerade gegenüberlag, war es ganz still, und dennoch mußte jemand dort wohnen; denn auf dem Altan standen Blumen, die trotz der Sonnenhitze prächtig gediehen, und das wäre ja nicht möglich gewesen, wenn sie nicht begossen worden wären, und jemand mußte sie doch begießen. Also mußten durchaus Leute da sein. Die Türe da drüben wurde auch gegen Abend etwas geöffnet, aber drinnen in der Wohnung war es ganz finster, wenigstens in dem vordersten Zimmer, während aus dem nächsten Musik ertönte. Dem fremden Gelehrten kam diese Musik unvergleichlich schön vor, doch ist es wohl möglich, daß er es sich nur einbildete. Er fand da draußen in den warmen Ländern überhaupt alles unvergleichlich schön, alles, nur die Hitze nicht. Der Hauswirt des Gelehrten sagte diesem, er wisse nicht, wer das gegenüberliegende Haus gemietet habe; man sehe nie einen Menschen, und was die Musik anbelange, so komme sie ihm schrecklich langweilig vor. Es sei ja gerade, als ob jemand ein Stück einübe, das ihm zu schwer sei und womit er deshalb nicht zustande komme, deshalb übe er immer dasselbe Stück und sage zu sich selbst, er werde es schließlich doch lernen, aber das sei alles vergeblich, wenn er auch noch solange spiele. Einmal wachte der Fremde nachts auf – er schlief bei offener Altantüre, und von dem Luftzug wurde der Vorhang ein wenig auf die Seite geweht – da schien von dem gegenüberliegenden Altan ein wunderbarer Glanz auszugehen; alle Blumen leuchteten wie Flammen in den herrlichsten Farben, und mitten zwischen den Blumen stand eine schlanke, liebliche Jungfrau, von der ebenfalls ein Glanz ausging. Die Augen wurden förmlich davon geblendet, aber er hatte sie auch gleich beim Erwachen zu weit aufgerissen, da war dies ganz natürlich. Mit einem Sprung war er aus dem Bette, schlich ganz leise hinter den Vorhang und lugte hinaus, aber da war die Jungfrau verschwunden und mit ihr all der wunderbare Glanz. Nur die Blumen standen noch ebenso schön als vorher da. Die Türe drüben aber war nur angelehnt, und aus dem Inneren ertönte eine so sanfte und liebliche Musik, daß man sich wohl in süße Gedanken dabei wiegen konnte.

Das war doch wahrlich wie ein Zauberwerk. Wer mochte da wohnen, und wo war der eigentliche Eingang? Im Erdgeschoß war Laden an Laden, und dort konnten die Leute von oben unmöglich immer hindurchgehen.

Eines Abends saß der Fremde draußen auf seinem Altan und hinter ihm brannte Licht im Zimmer. Deshalb war es ganz natürlich, daß sich sein Schatten auf der Mauer des gegenüberliegenden Hauses abzeichnete. Jawohl, der saß nun dort droben zwischen den Blumen auf dem Altan, und so oft der Fremde sich bewegte, bewegte sich der Schatten auch, denn das ist so des Schattens Art.

»Ich glaube, mein Schatten ist das einzig Lebendige, was man dort drüben gewahrt«, sagte der Gelehrte. »Sieh, wie hübsch er zwischen den Blumen sitzt, und die Tür ist nur angelehnt. Da sollte eigentlich der Schatten so schlau sein und hineingehen, sich dort drinnen umsehen und dann wieder zurückkommen und mir erzählen, was er dort gesehen hat. – Ja, ja, du könntest dich wohl nützlich machen!« sagte er im Scherz zum Schatten, »sei doch so gütig und gehe hinein, nun, willst du nicht?« Damit nickte er dem Schatten zu, und dieser nickte wieder. »Ja, ja, geh nur, aber bleib nicht ganz fort!«

Darauf stand der Fremde auf, und sein Schatten auf dem gegenüberliegenden Altan stand ebenfalls auf; der Fremde wandte sich um, und der Schatten wandte sich ebenfalls um, ja, wenn jemand genau achtgegeben hätte, so hätte er deutlich wahrnehmen können, daß der Schatten in die halboffene Altantüre des gegenüberliegenden Hauses hineintrat, und zwar in demselben Augenblick, als der Fremde auch in sein Zimmer ging und den langen Vorhang hinter sich herabfallen ließ.

Am andern Morgen ging der Gelehrte aus, um Kaffee zu trinken und die Zeitungen zu lesen. »Was ist denn das?« sagte er, als er in den Sonnenschein hinaustrat, »ich habe ja keinen Schatten! Der ist also gestern abend wirklich fortgegangen und nicht wiedergekommen; das ist doch recht verdrießlich!«

Der Verlust seines Schattens ärgerte den Gelehrten. Zwar den Verlust selbst hätte er schon verschmerzen können, aber er wußte, daß es eine Geschichte von einem Mann ohne Schatten gibt, die daheim in den kalten Ländern jedes Kind kennt, und wenn er nun heimkehrte und sein Abenteuer erzählte, so fürchtete er, man werde sagen, das sei eine Nachbildung jener Geschichte, und das wäre ihm sehr unangenehm gewesen. Deshalb beschloß er, gar nichts davon zu sagen, und das war recht vernünftig gedacht.

Am Abend trat er wieder auf seinen Altan hinaus und hatte wieder das Licht hinter sich stehen, denn er wußte, daß der Schatten immer seinen Herrn als Schirm haben will; allein er konnte ihn trotzdem nicht hervorlocken. Er machte sich klein, er machte sich groß, aber da war kein Schatten, und es kam auch kein Schatten. Der Gelehrte sagte: »Hm, hm!« aber es half nichts.

Ärgerlich war das freilich, aber in den warmen Ländern wächst gottlob alles geschwind, und nach Verlauf von acht Tagen bemerkte er zu seiner großen Freude, daß ihm, sobald er in den Sonnenschein hinaustrat, ein neuer Schatten an den Füßen herauswuchs; die Wurzel mußte also sitzen geblieben sein. Nach drei Wochen hatte er schon einen ganz leidlichen Schatten, der, als er sich wieder heimwärts nach den nördlichen Ländern begab, auf der Reise immer noch wuchs, so daß er endlich so groß war, daß er schon an der Hälfte genug gewesen wäre. Nachdem der Gelehrte nun wieder zu Haus war, schrieb er Bücher über das Wahre, Gute und Schöne in der Welt.

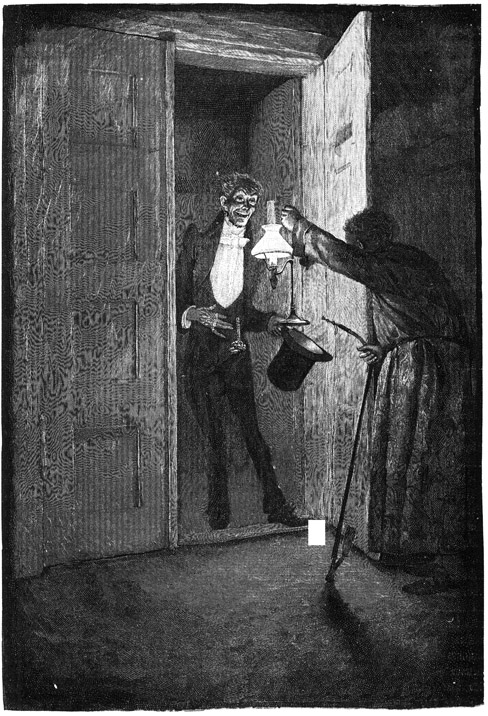

Tage und Jahre vergingen, ja, viele Jahre waren vergangen, als der Gelehrte eines Abends in seinem Zimmer saß und studierte; da klopfte es plötzlich ganz leise an seine Türe. »Herein!« sagte er, aber es kam niemand. Da öffnete er selbst die Türe, und vor ihm stand ein außerordentlich magerer Mensch, der einen höchst sonderbaren Eindruck auf den Gelehrten machte; übrigens war jener äußerst fein gekleidet, und es mußte ein vornehmer Herr sein.

»Mit wem habe ich die Ehre?« fragte der Gelehrte.

»Ich dachte mir wohl«, sagte der feine Herr, »daß Sie mich nicht mehr erkennen würden. Ich bin zu körperlich geworden und habe förmlich Fleisch und Bein bekommen. Das hätten Sie wohl nie gedacht, daß Sie mich in solcher Körperfülle wiedersehen würden. Erkennen Sie denn Ihren alten Schatten nicht mehr? Ja, Sie haben sicher nicht geglaubt, daß ich jemals wiederkommen würde. Mir ist es außerordentlich gut gegangen, seit ich zuletzt bei Ihnen war, und ich bin sehr wohlhabend geworden. Wenn ich mich aus meinem Dienst loskaufen will, so habe ich nun die Mittel dazu.« Dabei rasselte er mit einem Bund kostbarer Berlocken, die an seiner Uhr hingen, und steckte seine Hand durch die dicke, goldene Kette, die er um den Hals trug; an allen seinen Fingern blitzten Diamantringe, und alles war echt.

»Ich kann mich von meinem Erstaunen gar nicht erholen«, sagte der Gelehrte, »wie ist das nur möglich, wie ging es denn zu?«

»Etwas Alltägliches ist es allerdings nicht«, erwiderte der Schatten, »aber Sie gehören ja auch nicht zu den alltäglichen Menschen, und Sie wissen wohl, daß ich von Kindesbeinen an in Ihre Fußstapfen getreten bin. Sobald ich fand, daß ich reif genug sei, um allein in der Welt fortzukommen, ließen Sie mich auch meinen eigenen Weg gehen, und nun befinde ich mich in den allerbrillantesten Umständen. Allein da überkam mich plötzlich eine Art Sehnsucht; ich wünschte, Sie vor Ihrem Tode noch einmal zu sehen; denn sterben müssen Sie ja doch einmal. Auch wollte ich gern diese Länder einmal wiedersehen; man hängt doch immer an seinem Vaterlande. Ich weiß, daß Sie damals wieder einen andern Schatten bekommen haben; bitte sagen Sie mir, ob ich ihm oder Ihnen etwas schuldig bin.«

»Nein, bist du es wirklich?« sagte der Gelehrte. »Das ist doch höchst merkwürdig. Nie hätte ich gedacht, daß der alte Schatten eines Menschen als ein Mensch wiederkommen könnte!«

»Sagen Sie mir, was ich zu bezahlen habe«, versetzte der Schatten, »denn ich möchte nicht gerne in jemandes Schuld stehen.«

»Wie kannst du nur so sprechen!« sagte der Gelehrte. »Von einer Schuld kann hier gar keine Rede sein. Du bist so frei wie jeder andere. Ich freue mich außerordentlich über dein Glück! Setze dich, alter Freund, und erzähle mir ein wenig, wie alles zuging und auch, was du dort in den heißen Ländern, in dem uns gegenüberliegenden Hause gesehen hast.«

»Ja, das will ich Ihnen gern erzählen«, sagte der Schatten und setzte sich, »aber dann müssen Sie mir auch versprechen, daß Sie hier in der Stadt, wo Sie mich auch immer treffen mögen, keinem Menschen mitteilen, daß ich Ihr Schatten bin. Ich will mich nämlich verheiraten, denn ich besitze jetzt mehr, als ich zur Ernährung einer Familie brauche.«

»Sei unbesorgt«, sagte der Gelehrte, »ich werde gewiß niemand verraten, wer du eigentlich bist. Hier ist meine Hand darauf. Ich verspreche es und – ein Mann, ein Wort!«

»Ein Wort, ein Schatten!« sagte er andere, denn so mußte er ja sprechen.

Es war übrigens merkwürdig, wie vollständig er Mensch geworden war: er trug schwarze Kleider vom allerfeinsten Tuch sowie Lackstiefel und einen Hut, den man zusammendrücken konnte, so daß man nur noch Deckel und Krempe wahrnahm; von den uns schon bekannten Berlocken, der goldenen Halskette und den Diamantringen gar nicht zu reden. Jawohl, der Schatten war außerordentlich gut gekleidet, und das war es auch gerade, was ihn zum Menschen machte. »Nun will ich erzählen«, begann der Schatten, und dabei trat er mit seinen Lackstiefeln hart auf den neuen Schatten des Gelehrten, der wie ein Pudel zu dessen Füßen lag. Entweder tat er es aus Hochmut, oder vielleicht hoffte er auch, der Schatten werde an seinem Stiefel hängen bleiben; aber der liegende Schatten verhielt sich ganz still und ruhig, um recht gut hören zu können. Er wollte wohl auch wissen, auf welche Weise man sich frei machen und zum eigenen Herrn aufdienen könnte.

»Wissen Sie, wer in dem Hause uns gegenüber wohnte?« fragte der Schatten. »O, das Herrlichste von allem, nämlich die Poesie. Ich verweilte dort drei Wochen, und das hatte dieselbe Wirkung, als ob man dreihundert Jahre gelebt und immerfort Dichtungen und gelehrte Werke gelesen hätte. Das behaupte ich wenigstens, und das ist wahr. Ich habe alles gesehen und ich weiß alles.«

»Die Poesie!« rief der Gelehrte. »Ja, ja, in den großen Städten lebt sie oft als Einsiedlerin. Die Poesie! Ach, ich habe sie nur einen kurzen Augenblick gesehen, und damals war ich noch halb im Schlaf. Sie stand auf dem Altan und leuchtete so wunderbar wie ein Nordlicht. Erzähle, erzähle! Du warst auf dem Altan, du gingst zur Türe hinein, und dann –!«

»Dann war ich im Vorzimmer!« fuhr der Schatten fort. »Sie haben immer dagesessen und nach dem Vorzimmer hinübergeblickt. Es war kein Licht darin, sondern es herrschte eine Art Zwielicht, aber die Türen einer ganzen Reihe hellerleuchteter Säle und Zimmer standen weit offen, und da strahlte und flammte es: ein wahres Lichtmeer drang auf mich ein, das mich sicher getötet hätte, wenn ich bis zu der Jungfrau selbst vorgedrungen wäre. Aber ich war besonnen, ich nahm mir Zeit, und das muß man tun.«

»Und was sahst du denn?« fragte der Gelehrte.

»Alles sah ich, und ich werde Ihnen alles erzählen, aber – es ist wirklich nicht Stolz von mir – jedoch als freier Mann und bei meinen Kenntnissen, von meiner guten Stellung und meinen ausgezeichneten Verhältnissen gar nicht zu reden – möchte ich Sie bitten, mich ›Sie‹ anzureden.«

»Verzeihung!« sagte der Gelehrte, »ich sagte aus alter Gewohnheit ›du‹. Sie haben aber vollkommen recht, und ich werde daran denken. Doch nun erzählen Sie mir alles, was Sie sahen!«

»Jawohl«, sagte der Schatten, »denn ich sah alles und weiß alles.«

»Wie sah es denn in den inneren Gemächern aus?« fragte der Gelehrte. »War es dort wie im frischen Wald, oder war es wie in einer Kirche? Waren die Säle wie der sternenhelle Himmel, wenn man auf hohen Bergen steht?«

»Alles dieses und noch viel mehr«, sagte der Schatten, »ich ging ja nicht ganz hinein, sondern blieb im vordersten Zimmer, im Zwielicht stehen; aber das war gerade ein ausgezeichneter Platz, denn da sah ich alles. Ich bin am Hofe der Poesie im Vorzimmer gewesen.«

»Aber was sahen Sie denn? Wandelten alle Götter des Altertums durch die großen Säle? Kämpften dort die alten Helden? Spielten dort liebliche Kinder und erzählten ihre Träume?«

»Ich sage Ihnen, ich war da, und Sie werden begreifen, daß ich alles sah, was dort zu sehen war. Wären Sie hinübergekommen, so wären Sie über die Menschlichkeit hinausgehoben worden. Ich aber wurde in dieselbe erhoben und zugleich lernte ich meine innerste, angeborene Natur kennen, die Verwandtschaft, in der ich zur Poesie stehe. Damals, als ich noch bei Ihnen war, dachte ich nicht darüber nach; aber Sie werden sich doch noch daran erinnern, daß ich, sobald die Sonne auf- oder unterging, immer so merkwürdig groß wurde, ja, im Mondschein war ich beinahe noch bedeutender als Sie selbst. Damals hatte ich eben meine innerste Natur noch nicht recht verstanden. Aber im Vorzimmer der Poesie, da lernte ich sie kennen und wurde Mensch! Zum Manne herangereift, ging ich daraus hervor; aber da waren Sie nicht mehr in den heißen Ländern. Ich schämte mich dann, als Mensch so umherzugehen, wie ich damals dastand; denn mir fehlten Stiefel und Kleider und überhaupt der ganze Menschenfirnis, der den Menschen kennzeichnet. Ich nahm meine Zuflucht – Ihnen kann ich es ja wohl gestehen, da Sie mein Geheimnis in keinem Buch preisgeben werden – ja, ich suchte Zuflucht im Rock einer Kuchenfrau, unter den ich mich versteckte. Die Frau hatte keine Ahnung, wieviel sie verbarg. Erst am Abend verließ ich mein Versteck, lief dann im Mondschein auf der Straße umher, streckte mich lang an der Mauer hinauf, das kitzelte so angenehm auf dem Rücken. Ich lief auf und ab, schaute durch die höchsten Fenster in die Säle und Dächer hinein, ja, ich guckte da hinein, wo niemand sonst hineinsehen konnte, und sah, was kein anderer sah und sehen sollte. Im Grunde genommen ist die Welt recht schlecht; ich möchte kein Mensch sein, wenn es nicht eine nun einmal angenommene Tatsache wäre, daß der Mensch auf der Erde am meisten gilt. Ich sah das Unglaublichste bei Frauen und Männern, bei Eltern und auch bei lieblichen, süßen Kinderchen; ja, ich sah«, sagte der Schatten, »was kein Mensch wissen sollte, was aber doch alle wissen möchten, nämlich das Böse beim Nachbar. Hätte ich eine Zeitung geschrieben, ei, die wäre gelesen worden! Aber ich schrieb gleich an die betreffenden Personen selbst, und wo ich hinkam, entsetzten sich die Leute. Man fürchtete mich, und deshalb tat man schön mit mir. Die Professoren machten mich zum Professor; die Schneider gaben mir neue Kleider, so daß ich jetzt hinlänglich damit versehen bin; die Münzmeister prägten Münzen für mich; die Frauen sagten mir, ich sei schön, und so bin ich der Mann geworden, der ich bin. Doch nun muß ich fort; hier ist meine Karte. Ich wohne auf der Sonnenseite und bin bei Regenwetter stets zu Haus.« Damit ging der Schatten.

»Das ist doch merkwürdig!« sagte der Gelehrte.

Jahr und Tag vergingen. Da kam plötzlich der Schatten wieder.

»Nun, wie geht's?« fragte er.

»Ach«, sagte der Gelehrte, »ich schreibe Bücher über das Wahre und Gute und Schöne, aber niemand will heutzutage dergleichen hören. Ich bin ganz unglücklich; denn es geht mir sehr zu Herzen.«

»O, ich nehme mir nie etwas zu Herzen«, sagte der Schatten, »darum werde ich auch fett, und das muß das Streben jedes vernünftigen Menschen sein. Sie verstehen sich eben nicht auf die Welt. Wenn Sie so fortmachen, werden Sie krank werden. Sie müssen reisen. Ich mache zum Beispiel jetzt eine Reise, und da könnten Sie mich begleiten. Ich möchte gern einen Reisekameraden haben. Wollen Sie nicht als mein Schatten mitkommen? Es würde mir ein großes Vergnügen machen, wenn Sie einwilligten; ich bezahle die Reise.«

»Das geht zu weit«, sagte der Gelehrte.

»Das kommt darauf an, wie man es nimmt«, entgegnete der Schatten. »Eine Reise würde Ihnen außerordentlich gut tun; wenn Sie mein Schatten sein wollen, dürfen Sie ganz umsonst mitreisen.«

»Das ist doch zu arg!« sagte der Gelehrte.

»Ja, so ist die Welt nun einmal«, sagte der Schatten, »und so wird Sie immer bleiben.« Mit dieser Erklärung entfernte er sich.

Dem Gelehrten ging es wirklich nicht gut. Sorgen und Kummer plagten ihn, und was er über das Wahre, Gute und Schöne sagte, war für die meisten, was die Muskatnuß für die Kuh ist. Zuletzt war er wirklich krank.

»Sie sehen beinahe wie ein Schatten aus«, sagten die Leute zu ihm, und da schauderte der Gelehrte jedesmal zusammen; denn er hatte seine eigenen Gedanken dabei.

»Sie müssen durchaus in ein Bad reisen«, sagte der Schatten zu ihm, als er ihn wieder einmal besuchte. »Es gibt kein anderes Mittel. Ich will Sie um unserer alten Bekanntschaft willen mitnehmen. Ich bezahle die Reise, Sie aber müssen nachher eine Beschreibung davon machen und unterwegs für die Unterhaltung sorgen. Ich will in ein Bad reisen, denn mein Bart will nicht recht wachsen, und das ist auch eine Krankheit; einen Bart muß man doch haben! Seien Sie nun vernünftig und nehmen Sie mein Anerbieten an; wir reisen dann wie Kameraden.«

Und so reisten sie. Der Schatten war nun der Herr, und der Herr der Schatten. Sie fuhren miteinander aus, sie ritten und gingen zusammen, nebeneinander, vor- und hintereinander, je nach dem Stand der Sonne. Der Schatten wußte es immer so einzurichten, daß er den Ehrenplatz hatte, aber der Gelehrte dachte nicht weiter darüber nach. Er war sehr gutmütig, sanft und freundlich, und deshalb sagte er auch eines Tages zu dem Schatten: »Da wir nun doch einmal Reisekameraden geworden und außerdem von Kindheit an zusammengewesen sind, wollen wir da nicht Brüderschaft trinken?«

»Was Sie da sagen«, erwiderte der Schatten, der ja nun der eigentliche Herr war, »ist recht offen und wohlgemeint gesprochen, darum will ich Ihnen ebenso wohlmeinend und offen antworten. Sie als gelehrter Herr wissen wohl zur Genüge, wie sonderbar die Natur oft ist. So können es manche Leute nicht vertragen, rauhes Papier anzufassen, andern geht es durch Mark und Bein, wenn man mit einem Nagel auf eine Glasscheibe kritzelt. Nun, mich erfaßt ein ähnliches Gefühl, sobald ich höre, daß Sie ›du‹ zu mir sagen; da ist es mir, als würde ich zu Boden gedrückt und befände mich wieder in meiner ersten Stellung bei Ihnen. Sie sehen, daß nicht Hochmut, sondern ein unüberwindliches Gefühl die Ursache davon ist. Ich kann Ihnen deshalb nicht erlauben, mich zu duzen; meinerseits aber will ich Ihrem Wunsch gern willfahren, dadurch komme ich Ihnen auf halbem Weg entgegen.«

Und nun duzte der Schatten seinen früheren Herrn.

»Das ist eigentlich etwas stark«, dachte dieser, »daß ich ihn nun mit ›Sie‹ anreden muß, während er ›du‹ zu mir sagt.« Doch mußte er es sich wohl oder übel gefallen lassen.

Dann kamen die beiden an einen Badeort, wo sich viele Fremde aufhielten, und unter diesen war eine wunderschöne Königstochter, deren Krankheit darin bestand, daß sie alles zu scharf sah, und das war sehr bedenklich. Die Königstochter merkte auch sofort, daß der neue Badegast eine ganz andere Person war als alle übrigen.

»Es heißt, er sei hier, um seinen Bart zum Wachsen zu bringen«, sagte sie. »Aber ich sehe wohl, woran er leidet: er kann keinen Schatten werfen.«

Große Neugier bemächtigte sich ihrer, und deshalb ließ sie sich auf der Promenade sogleich in ein Gespräch mit dem fremden Herrn ein. Als Königstochter brauchte sie sich ja nicht zu genieren, und deshalb sagte sie: »Nicht wahr, Ihre Krankheit besteht darin, daß Sie keinen Schatten werfen können?«

»Ah, Eure Königliche Hoheit sind also schon auf dem Weg der Besserung!« entgegnete der Schatten. »Ich weiß, Ihr Leiden besteht darin, daß Sie allzuscharf sehen; aber das scheint sich ganz verloren zu haben, denn ich habe im Gegenteil einen ganz ungewöhnlichen Schatten: sehen Sie nicht die Person, die mich beständig begleitet? Andere Menschen haben nur einen gewöhnlichen Schatten, aber ich liebe das Gewöhnliche durchaus nicht. Gerade wie man die Livree seiner Diener oft aus feinerem Tuch, als man selbst trägt, anfertigen läßt, so habe ich meinen Schatten zum Menschen aufputzen lassen; ja, wie Sie sehen, habe ich ihm sogar noch einen Extraschatten angeschafft. Das ist zwar sehr teuer, aber ich habe gern etwas Apartes.«

»Wie«, dachte die Prinzessin, »sollte ich wirklich genesen sein? Dieses Bad ist freilich das heilsamste, das Wasser hat in unserer Zeit eine ganz wunderbare Kraft, aber trotzdem will ich noch nicht abreisen; denn jetzt wird es hier erst unterhaltend. Der Fremde gefällt mir ausgezeichnet. Wenn nur sein Bart nicht wächst, denn sonst reist er ab.«

Am Abend tanzte in dem großen Ballsaale die Königstochter mit dem Schatten. Sie tanzte leicht, aber er tanzte noch viel leichter, einen solchen Tänzer hatte sie noch niemals gehabt. Dann unterhielten sie sich miteinander, und sie nannte ihm den Namen ihres Vaterlandes. Er kannte das Land auch; er war einmal dort gewesen. Allein da hatte sie sich nicht zu Hause befunden. Er hatte auch dort durch die Fenster in die obern und untern Stockwerke hineingeschaut und dabei dies und jenes wahrgenommen; deshalb konnte er der Königstochter gut antworten und Anspielungen machen, die sie auf das höchste verblüfften. »Das muß wirklich der klügste Mann auf der ganzen Erde sein«, dachte sie und bekam große Achtung vor seinem Wissen. Als sie darauf wieder zusammen tanzten, verliebte sich die Königstochter in den Schatten, was dieser auch recht wohl bemerkte; denn sie sah ihn immerfort an. Bei dem nächsten Tanze hätte sie ihm beinahe ihre Liebe gestanden, aber sie war doch noch besonnen genug, an ihr Vaterland, ihr Reich und an die vielen Menschen zu denken, die sie einstmals regieren sollte. »Ein kluger Mann ist er allerdings«, dachte sie bei sich selbst, und das ist gut; wundervoll tanzt er auch, und das ist auch gut; aber eine andere, ebenso wichtige Frage ist es, ob er auch gründliche Kenntnisse besitzt. Das muß ich vor allen Dingen zu erfahren suchen; ich werde ihm einmal auf den Zahn fühlen.« Darauf begann sie, ihn über die allerschwierigsten Dinge, über die sie selbst gar keine Auskunft hätte geben können, auszufragen, und der Schatten machte ein höchst merkwürdiges Gesicht dazu.

»Das können Sie wohl nicht beantworten?« sagte die Königstochter.

»O doch«, erwiderte der Schatten, »das habe ich schon in der Schule gelernt, und ich möchte fast glauben, daß es sogar mein Schatten an der Türe beantworten kann.«

»Ihr Schatten!« sagte die Königstochter, »das wäre äußerst merkwürdig!«

»Ich kann auch nicht mit Bestimmtheit behaupten, daß er es wirklich kann«, versetzte der Schatten, »aber ich möchte es gleichwohl glauben. Er hat mich doch nun schon so viele Jahre lang begleitet und mir zugehört. Ja, ich glaube es sicher. Allein gestatten Ihre Königliche Hoheit, daß ich Sie zuvor darauf aufmerksam mache, daß es der größte Stolz meines Schattens ist, wenn er für einen Menschen gehalten wird, und wenn er bei guter Laune bleiben soll – und das ist nötig, um gute Antworten von ihm zu erhalten – muß er ganz wie ein Mensch behandelt werden.«

»Solch ein Stolz gefällt mir«, sagte die Königstochter. Darauf ging sie zu dem gelehrten Mann, der an der Türe stand, hin und sprach mit ihm von Sonne und Mond, vom äußeren und inneren Menschen, und der Gelehrte gab lauter kluge und gute Antworten.

»Was muß das für ein Mann sein, der einen so weisen Schatten hat!« dachte die Königstochter. »Wenn ich ihn zu meinem Gemahl erwählte, so wäre das gewiß ein großer Segen für mein Reich und Volk – ich will es tun!«

Die Königstochter und der Schatten waren bald miteinander einig. Aber ehe die Prinzessin wieder in ihr Reich zurückgekehrt war, sollte niemand etwas davon erfahren. »Niemand, nicht einmal mein Schatten«, sagte der Schatten, und dazu hatte er seinen guten Grund. Dann reiste er mit dem Gelehrten in das Land, wo die Königstochter regierte, und dort langten sie, gleich nachdem die Königstochter eingetroffen war, auch an.

»Höre, guter Freund«, sagte der Schatten zu dem Gelehrten, »jetzt bin ich so glücklich und mächtig geworden, wie nur irgend jemand werden kann. Darum will ich nun auch etwas ganz Besonderes für dich tun. Du sollst beständig bei mir im Schlosse wohnen, mit mir in meinem eigenen königlichen Wagen fahren und ein Gehalt von jährlich 100 000 Talern beziehen; aber dafür mußt du dich von jedermann ›Schatten‹ nennen lassen. Du darfst nicht sagen, daß du jemals ein Mensch gewesen bist, und einmal im Jahr, wenn ich im Sonnenschein auf dem Altan sitze und mich sehen lasse, mußt du zu meinen Füßen liegen, wie es einem richtigen Schatten gebührt. Ich muß dir nämlich mitteilen, daß ich die Königstochter heirate. Heute abend ist die Hochzeit.«

»Nein, nein, das ist zu toll!« rief der Gelehrte, »das will ich nicht tun und tue es auch nicht. Das hieße ja, das ganze Land betrügen und die Königstochter dazu. Ich werde alles verraten und sagen, daß ich der Mensch, du aber nur ein Schatten bist, der menschliche Kleidung trägt.«

»Das würde dir niemand glauben!« sagte der Schatten. »Komm, sei vernünftig, sonst muß ich die Wachen herbeirufen.«

»Ich gehe geradewegs zur Königstochter!« rief der Gelehrte.

»Nein, ich gehe zuerst«, entgegnete der Schatten, »und du wanderst ins Gefängnis!« Und so geschah es auch wirklich; denn die Schildwachen gehorchten dem Schatten. Sie wußten ja, daß die Königstochter ihn heiraten wollte.

»Du zitterst ja«, sagte die Königstochter, als der Schatten bei ihr eintrat. »Ist dir ein Unglück zugestoßen? Du darfst jetzt nicht krank werden; denn heute wollen wir ja Hochzeit feiern.«

»Ich habe das Entsetzlichste erlebt, was einem Menschen begegnen kann«, erwiderte der Schatten. »Denke dir nur – ja, so ein armes Schattenhirn kann eben nicht viel aushalten – denke dir, mein Schatten ist verrückt geworden. Er bildet sich ein, daß er ein Mensch und daß ich – ja, denke dir nur – daß ich sein Schatten sei.«

»Das ist ja gräßlich«, sagte die Prinzessin, »hoffentlich hat man ihn gleich eingesperrt!«

»Allerdings, aber ich fürchte, er wird nie wieder gesund werden.«

»Der arme Schatten!« entgegnete die Prinzessin, »er ist recht zu bedauern, und es wäre eine große Wohltat, wenn man ihn von diesem traurigen Dasein befreite. Wenn ich es mir genau überlege, so scheint es mir bei den heutigen Zuständen, wo es in den unteren Klassen überall gärt und kocht, beinahe notwendig, ihn in aller Stille zu beseitigen.«

»Das ist freilich hart«, sagte der Schatten, »denn er war mir ein treuer Diener.« Und dabei tat er, als ob er seufze.

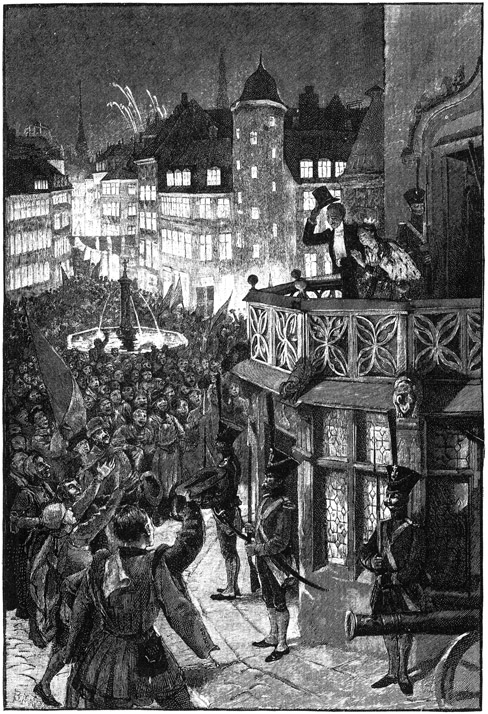

»Du bist ein edler Charakter«, sagte die Königstochter. Am Abend war die ganze Stadt festlich beleuchtet; die Kanonen donnerten »bum!« und die Soldaten präsentierten das Gewehr. Es war eine großartige Hochzeit. Die Königstochter und der Schatten traten auf den Altan hinaus, um sich zu zeigen und noch einmal von der Volksmenge mit lauten Hurrarufen begrüßt zu werden.

Der gelehrte Mann aber hörte nichts von allen diesen Herrlichkeiten; denn man hatte ihm schon das Leben genommen.