|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es sind schon über hundert Jahre her.

Da lag hinter dem Wald an dem großen See ein altes Herrenhaus, das rings von einem tiefen Graben, worin Schilf und Rohr wuchsen, umgeben war. Dicht neben dem großen Hoftor stand eine alte Weide, die über das Röhricht hinaushing.

Von dem Hohlweg her ertönte Hörnerklang und Pferdegetrappel, und die kleine Gänsemagd trieb rasch ihre Herde von der Brücke auf die Seite, ehe die Jagdgesellschaft heransprengte; sie wußte, diese jagte nun eilig daher, und sie hatte nur noch Zeit, hurtig auf einen hohen Eckstein der Brücke zu springen, um nicht überritten zu werden. Sie war noch ein halbes Kind, gar zart und schmächtig, aber mit einem freundlichen Ausdruck in ihren wunderschönen Augen und ihrem ganzen Gesicht. Allein das sah der Gutsherr nicht; während er in sausendem Galopp an der kleinen Gänsemagd vorbeistürmte, kehrte er die Peitsche in der Hand um und stieß die Kleine in rohem Übermut mitten auf die Brust, so daß sie rückwärts von dem Stein hinabfiel.

»Alles am rechten Platze!« rief er, »in die Schlammpfütze mit dir!« Dabei lachte er laut auf, denn das sollte witzig sein, und die andern stimmten mit ein. Die ganze Gesellschaft erhob ein entsetzliches Geschrei und Toben, und die Jagdhunde bellten; es war wirklich, wie es im Liede heißt:

»Reiche Vögel kommen dahergesaust!«

Ja, Gott weiß, wie reich er damals noch war!

Der armen Gänsemagd gelang es, im Fallen einen der herabhängenden Weidenzweige zu erfassen, an dem sie sich über dem Schlamm festhalten konnte, bis die Herrschaften mitsamt den Hunden durch das Tor verschwunden waren. Dann versuchte sie sich emporzuarbeiten, aber da brach der Zweig ab, und das Gänsemädchen fiel in das Röhricht zurück; doch plötzlich fühlte sie sich von einer starken Hand ergriffen; es war ein Hausierer, der aus einiger Entfernung alles mit angesehen hatte und ihr nun zu Hilfe kam.

»Alles am rechten Platze!« sagte er spöttisch, indem er den Gutsherrn nachahmte. Dann nahm er den abgebrochenen Zweig und hielt ihn wieder an den Baum, aber: alles auf seinem rechten Platz, das ist leider nicht immer möglich. So steckte er den Zweig in die Erde und sagte: »Wachse, wachse, damit ich einst eine Flöte aus dir schneiden kann, nach der die dort oben im Schlosse ordentlich tanzen müssen!« Er gönnte dem Gutsherrn und den Seinigen einen tüchtigen Spießrutenlauf. Darauf ging der Hausierer ins Schloß, aber nicht in den Festsaal hinauf, dazu war er zu gering; er durfte nur in die Gesindestube, wo die Knechte und Mägde seine Waren besichtigten und darum feilschten. Indessen erklang vom Speisesaal herunter Geschrei und Gebrüll; Schwelgerei und Zechgelage ging dort oben im Schwange, Wein und Bier schäumte in Gläsern und Krügen, und die Jagdhunde durften auch mithalten. Einer oder der andere der Köter wurde sogar von den Junkern geküßt, nachdem sie ihm zuvor mit den langen Ohren die Schnauze abgewischt hatten. Nun wurde der Hausierer mit seinen Waren auch hinaufgerufen, aber nur damit sie ihren Übermut an ihm auslassen könnten. Der Wein war ihnen in den Kopf gestiegen und der Verstand davongeflogen. So gossen sie ihm Bier in einen Strumpf ein und dann sollte er ihn austrinken, aber nur recht schnell! und das hielten sie für einen außerordentlich gescheiten und komischen Einfall. Auch Karten wurden gespielt, ganze Viehhorden, Bauern und Bauernhöfe wurde auf eine Karte gesetzt und verloren.

»Alles am rechten Platze!« sagte der Hausierer, nachdem er diesem Sodom und Gomorrha, wie er es nannte, wieder glücklich entronnen war. »Die Landstraße, das ist mein rechter Platz, dort fühlte ich mich gar nicht in meinem Elemente.« Und das kleine Gänsemädchen nickte ihm von der Hecke aus zum Abschied freundlich zu.

Tage und Wochen vergingen; der abgebrochene Weidenzweig, den der Hausierer neben dem Wassergraben in die Erde gesteckt hatte, erhielt sich beständig frisch und grün, ja, er trieb sogar neue Schößlinge; da sah das kleine Gänsemägdlein, daß der Zweig Wurzel geschlagen hatte, und freute sich darüber innig, denn es kam ihr vor, als ob dieser Baum ihr zu eigen gehöre.

Ja, mit dem Baum ging es vorwärts, aber mit allem andern auf dem Hofe ging es durch Trunk und Spiel rückwärts, das sind zwei Rollen, auf denen man nicht fest steht.

Keine sechs Jahre waren seit jenem Tage vergangen, da mußte der Gutsherr am Bettelstabe von Haus und Hof wandern. Dieser wurde von einem reichen Handelsmann gekauft, und zwar gerade von dem Hausierer, der zu Spott und Gelächter gedient hatte, als ihm damals Bier in einem Strumpfe angeboten worden war. Aber Ehrlichkeit, Betriebsamkeit, sie bringen Gedeihen, und nun war der Hausierer der Besitzer des Ritterguts. Allein von dieser Stunde an wurde auf dem Hofe kein Kartenspiel mehr geduldet. »Das ist eine böse Lektüre«, sagte der neue Besitzer, »als nämlich der Teufel die Bibel zum ersten Mal sah, wollte er ihr zum Hohn auch etwas Derartiges schaffen, und so erfand er das Kartenspiel.«

Der neue Gutsherr nahm sich eine Frau, und wer war es wohl? Das kleine Gänsemädchen war es, das immer ehrbar, fromm und gut gewesen war; und in den neuen Kleidern nahm es sich so fein und schön aus, als sei es von Geburt an eine adelige Maid gewesen. Wie ging das aber zu? Ja, das ist in unserer vielbeschäftigten Zeit eine viel zu lange Geschichte, es kam nun einmal so, und das Wichtigste kommt noch nach.

Nun zog das Glück auf dem alten Hofe ein. Die Mutter stand selbst dem innern Hauswesen vor, und der Vater besorgte die äußeren Angelegenheiten, da war es, als ströme der Segen von allen Seiten herbei; wo Schwalben sind, da fliegen Schwalben zu! heißt ein altes Sprichwort. Das alte Herrenhaus wurde geputzt und neu angestrichen, die Gräben wurden gesäubert und Fruchtbäume gepflanzt. Überall sah es freundlich und hübsch aus, und auf dem blank gescheuerten Fußboden war kein Flecken zu entdecken. An den Winterabenden saß die Hausfrau mit den Mägden im großen Saal und spann Wolle und Flachs, und jeden Sonntag abend wurde dort aus der Bibel vorgelesen, und zwar von dem Geheimrat selbst, denn der Hausierer war Geheimer Kommerzienrat geworden, aber allerdings erst in hohem Alter. Die Kinder wuchsen heran – denn es waren auch Kinder gekommen – und alle wurden gut unterrichtet, obgleich sie nicht alle gleich begabt waren, wie das ja in jeder Familie der Fall ist.

Aber der Weidenzweig draußen an der Brücke war mit der Zeit ein prächtiger Baum geworden, frei und unbeschnitten stand er da. »Das ist unser Stammbaum«, sagten die alten Leute, »und der Baum muß in Ehren gehalten werden«, ermahnten sie die Kinder, auch diejenigen, die nicht so begabt waren.

Hundert Jahre waren nun seither vergangen.

Es war in unserer Zeit; aus dem See war ein Moor geworden, und das alte Herrenhaus war wie weggefegt; eine längliche Wasserpfütze mit einigen Mauerresten daneben, das war alles, was von der Brücke und dem Graben noch übrig war. Aber doch stand da ein prächtiger, alter Weidenbaum mit lang herabhängenden Zweigen, das war der Stammbaum! Da stand er nun und wußte wohl, wie schön eine Weide sein kann, wenn sie nach Belieben wachsen und sich ausbreiten darf.

Allerdings war der Baum von der Wurzel bis zur Krone hinauf mittendurch geborsten, und der Sturm hatte ihn auch etwas gebeugt, aber er stand doch noch fest, und aus allen seinen Ritzen und Spalten, in die Wind und Wetter fruchtbare Erde hineingeweht hatten, wuchsen Gras und Blumen hervor, besonders ganz oben, wo sich die großen Zweige teilten, hatte sich ein förmlicher kleiner schwebender Garten gebildet, wo Himbeeren und Vogelgras wuchs; ja, sogar ein winzig kleiner Vogelbeerbaum hatte dort Wurzel geschlagen und erhob sich nun schlank und fein mitten in der alten Weide, die sich in dem schwarzen Wasser spiegelte, sobald der Wind die Wasserlinsen in eine Ecke des Tümpels trieb. – Ein schmaler Feldweg führte dicht an dem Weidenbaum vorbei.

Droben auf dem waldbewachsenen Hügel hatte man eine herrliche Aussicht, und dort lag das neue Herrenhaus; es war groß und prächtig, mit so hellen Glasscheiben, daß man hätte glauben können, es seien gar keine darin. Die große Freitreppe sah wie eine von Rosen und großblätterigen Pflanzen überwachsene Laube aus. Der Rasen vor dem Schlosse war so schön und wohlgepflegt, als ob morgens und abends nach jedem Hälmchen besonders gesehen würde.

Drinnen im Saal hingen kostbare Gemälde und standen viele mit Samt und Seide bezogene Stühle und Sofas, die fast auf ihren eigenen Beinen herumgehen konnten, Tische mit glänzenden Marmorplatten und Bücher in Saffianband und mit Goldschnitt ... Ja, es wohnten in der Tat reiche Leute hier, nämlich ein Baron und seine Familie.

Alles stimmte hier überein. »Alles am rechten Platze!« sagten auch sie, und deshalb hingen alle die Gemälde, die in dem alten Schlosse die Wände geziert hatten und hoch geschätzt worden waren, jetzt in einem Gang, der nach der Gesindestube führte. Gerümpel nannte man es, besonders die beiden alten Porträts, von denen das eine einen Mann in scharlachrotem Rock und mit einer gewaltigen Perücke darstellte, das andere eine Dame mit gepudertem, hoch frisiertem Haar, mit einer Rose in der Hand, aber alle beide in gleicher Weise von einem großen Kranze aus Weidenzweigen umgeben. Viele kleine Löcher waren in den beiden Bildern, denn die jungen Barone hatten die alten Leute immer als Zielscheibe beim Armbrustschießen benützt. Sie stellten den Geheimrat und seine Frau, von denen das ganze Geschlecht abstammte, vor.

»Sie gehören aber nicht recht zu unserer Familie«, sagte einer der jungen Barone. »Er war ein Hausierer und sie eine Gänsemagd. Sie waren gar nicht wie Papa und Mama.«

»Ja, die Bilder sind nur altes Gerumpel und ›alles am rechten Platze!‹« sagte man, und so kamen denn der Urgroßvater und die Urgroßmutter auf den Gang, der nach der Gesindestube führte.

Der Pfarrerssohn war Hauslehrer auf dem Gute. Eines Tages ging er mit den jungen Baronen und deren ältesten Schwester, die erst kürzlich eingesegnet worden war, den Feldweg entlang, der an dem alten Weidenbaum vorbeiführte. Unterwegs sammelte das junge Mädchen Feldblumen zu einem Strauß. »Alles am rechten Platze!« und so wurde der Strauß zu einem wahren Kunstwerk unter ihrer Hand. Indes nahm sie doch lebhaft an der Unterhaltung teil und freute sich über die Rede des Pfarrerssohns, der von den Kräften der Natur und von berühmten Männern und Frauen erzählte; sie war eine gesunde, kräftige Natur, hatte eine edle Seele und ein warmes Gemüt mit einem Herzen, das fähig war, alles von Gott Erschaffene mit echter Menschenliebe zu umfassen.

An dem Weidenbaume machten sie Halt, und der jüngste der Barone bat den Hauslehrer, ihm doch eine Pfeife zu schneiden, wie schon öfters auf den Spaziergängen Als nun der Hauslehrer einen Zweig von der Weide brach, rief die junge Baronin: »Ach bitte, tun Sie das nicht!« – aber es war schon geschehen – »das ist ja unser alter, berühmter Baum, den ich so sehr liebe, man lacht mich zwar zu Hause darüber aus, aber das ist mir einerlei! Dieser Baum hat eine Geschichte.«

Und nun erzählte sie alles, was wir von dem Baume, von dem alten Schlosse, dem Gänsemägdlein und dem Hausierer, die sich hier zuerst trafen und die Stammeltern des vornehmen Geschlechts und der jungen Baronin wurden, schon wissen.

»Sie wollten sich nicht adeln lassen, die alten, ehrbaren Leute«, sagte sie. »Ihr Lieblingsspruch war: ›Alles am rechten Platze!‹ und sie meinten, dies sei nicht der Fall, wenn sie sich ihres Geldes wegen erhöhen ließen. Ihr Sohn war es, mein Großvater, der Baron wurde, er soll ein sehr gelehrter und angesehener Mann gewesen sein, der bei Prinzen und Prinzessinnen äußerst beliebt war und zu allen Hoffesten eingeladen wurde. Er wird von allen zu Hause am meisten verehrt, aber, ich weiß zwar selbst nicht, woher es kommt, aber ich habe eine besondere Vorliebe für das alte Paar. Wie traulich, gemütlich und patriarchalisch muß es auf dem alten Hofe gewesen sein, wo die Hausmutter mit den Mägden spann und der alte Herr aus der Bibel vorlas!«

»Ja, es waren prächtige und kluge Leute«, sagte der Pfarrerssohn, und plötzlich befanden sich die beiden mitten in einem Gespräch über Adel und Bürgertum, und es war fast, als gehöre der Pfarrerssohn gar nicht dem Bürgerstande an, auf solche Weise sprach er über die Bedeutung und Vorzüge des Adels.

»Es ist ein großer Vorzug«, sagte er, »wenn man einem Geschlecht angehört, das sich ausgezeichnet hat, denn man hat dadurch in seinem Blute schon einen gewissen Trieb, etwas Tüchtiges zu leisten. Herrlich ist es auch, einen Namen zu tragen, der einem Zutritt in die vornehmsten Kreise gewährt. Adel bedeutet edel, das ist die Goldmünze, die ihren Wert in ihrem Gepräge trägt. Es ist zwar heutzutage Mode, zu behaupten, und viele Dichter schlagen natürlich denselben Ton an, daß alles, was adelig ist, schlecht und dumm, bei den Armen dagegen und gerade in den untersten Klassen alles viel wahrer und besser sei, aber das ist meiner Ansicht nach durchaus falsch. In den höheren Ständen findet man manchen ergreifenden, schönen Zug; meine Mutter hat mir einen solchen erzählt, und ich könnte aus meiner eigenen Erfahrung deren mehrere hinzufügen. Sie war nämlich einmal in einem vornehmen Hause in der Stadt auf Besuch. Meine Großmutter war, soviel ich weiß, die Amme der gnädigen Frau gewesen. Meine Mutter befand sich gerade mit dem alten, hochadeligen Herrn allein im Zimmer, als dieser eine alte Frau an Krücken, die jeden Sonntag kam und dann ein paar Groschen erhielt, in den Hof hereinhinken sah. »Da ist die arme Alte«, sagte der Herr, »das Gehen wird ihr sauer!« Und ehe meine Mutter recht verstand, was er meinte, war er schon zur Türe hinaus und die Treppe hinabgeeilt, ja, der hochbetagte Gutsbesitzer war selbst zu der alten Frau hinabgegangen, um ihr den beschwerlichen Weg nach den Almosen zu ersparen. Es ist dies freilich nur ein geringer Zug, aber wie das Scherflein der Witwe in der Bibel hat es einen Klang, der aus der Tiefe des Herzens kommt, ja, einen Klang von wahrer, echter Menschenliebe, und darauf sollten die Dichter hinweisen, gerade in unserer Zeit sollten sie davon singen, das würde wohl tun, besänftigen und versöhnen. Wo aber ein Menschenkind, nur weil es von adeligem Geblüt ist und einen Stammbaum hat wie die arabischen Pferde, sich wie diese auf die Hinterbeine stellt, sich auf der Straße brüstet und im Zimmer, die Nase rümpfend, sagt: ›Pfui, hier sind Leute aus dem Plebs gewesen!‹ sobald ein Bürgerlicher sich darin hat blicken lassen, da ist der Adel in Verwesung übergegangen und zu einer ähnlichen Maske herabgewürdigt, wie sie einst Thespis, der Erfinder der Tragödie, schuf; man lacht und spottet über eine solche Person, und sie fällt der Satire anheim.«

So lautete die Rede des Pfarrerssohns, die war zwar ein wenig lang, aber unterdessen war auch die Pfeife fertig geworden.

Auf dem Schlosse war große Gesellschaft; viele Gäste aus der Umgegend und der Hauptstadt waren da; zahlreiche Damen, mit und ohne Geschmack gekleidet. In dem großen Saale wimmelte es von Menschen. In einer Ecke standen die Pfarrer der Umgegend, es sah fast aus, als ob ein Begräbnis stattfinden sollte, allein es war ein Freudenfest, es war nur noch nicht ordentlich in Gang gekommen.

In erster Linie sollte musiziert werden, und deshalb hatte der junge Baron seine Weidenpfeife mitgebracht, aber alle seine Versuche, darauf zu blasen, waren vergeblich, er konnte keinen Ton hervorbringen, ebensowenig als sein Papa; die Pfeife taugte also nichts.

Nun ließ sich Musik und Gesang vernehmen, natürlich in der Weise, wie es den ausübenden Künstlern selbst am besten gefiel; übrigens wurde ganz hübsch musiziert.

»Sie sind ebenfalls ein Virtuose, wie ich höre«, sagte ein Kavalier, der ganz das Kind seiner Eltern war, zu dem Pfarrerssohn, »Sie blasen die Flöte und schneiden solche auch selbst. Ja, das Genie ist es, das alles beherrscht. Ihm gebührt der Ehrenplatz. Lieber Gott, ich schreite immer mit der Zeit vorwärts, und das soll man ja auch! Nicht wahr, Sie werden uns alle mit diesem kleinen Instrument entzücken?« Damit überreichte er ihm die Flöte, die von dem Weidenbaume unter der Wasserpfütze geschnitten war, und verkündigte dann laut und vernehmlich, daß der Hauslehrer ein Solo auf der Flöte vortragen werde.

Der Hauslehrer verstand recht wohl, daß man sich nur über ihn lustig machen wollte, deshalb weigerte er sich auch, zu blasen, obgleich er es ausgezeichnet verstand, aber man drang in ihn und nötigte ihn, so daß er schließlich die Flöte an den Mund setzte.

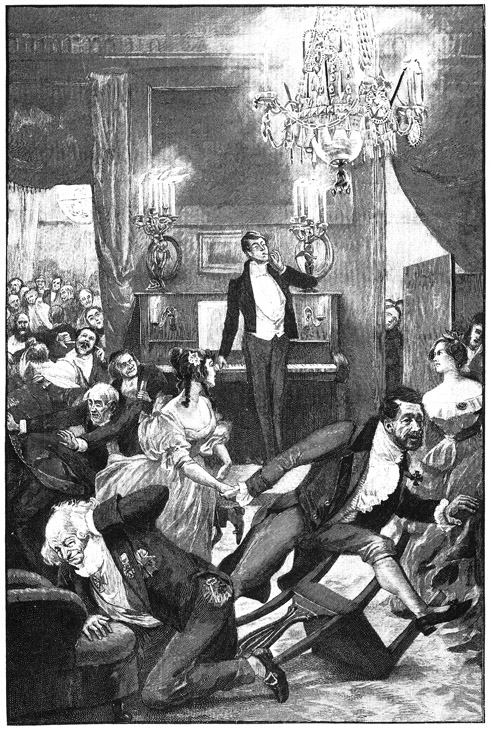

Das war eine merkwürdige Flöte! Ein Ton erklang, so lange aushaltend, wie der Pfiff einer Lokomotive, nur noch viel schriller. Er klang über das ganze Gehöft, über Park und Wald und meilenweit in das Land hinein, und gleichzeitig mit dem Flötenton erhob sich ein Sturmwind, der brauste überlaut: »Alles am rechten Platze!« – und da flog der Papa wie vom Winde getragen aus dem Schlosse hinaus und gerade in das Haus des Viehhirten hinein. Der Viehhirt dagegen flog – zwar nicht in den Saal hinein, dahin konnte er nicht kommen – nein, in das Gesindezimmer hinein, mitten unter die feine Dienerschaft, die in seidenen Strümpfen umherstolzierte, und die hochmütigen Gesellen waren wie vom Schlage gerührt, als sie sahen, daß eine so geringe Person sich mit ihnen zu Tische zu setzen wagte.

Aber droben im Festsaal flog die junge Baronin an das obere Tischende, und sie war auch ganz würdig, dort zu sitzen. Ihr zur Seite erhielt der Pfarrerssohn seinen Platz, und da saßen sie nun wie ein Brautpaar nebeneinander. Ein alter Graf, der aus dem ältesten Geschlecht des Landes stammte, blieb unverrückt an seinem Ehrenplatze, denn die Flöte war gerecht, was auch Pflicht ist. Der witzige Kavalier aber, der das Flötenspiel veranlaßt hatte und das echte Kind seiner Eltern war, flog kopfüber in den Hühnerstall und mit ihm noch andere seines Gelichters.

Meilenweit tönte die Flöte in das Land hinein, und von überallher vernahm man große Begebenheiten.

Eine reiche Kaufmannsfamilie, die gerade in einem Vierspänner ausfuhr, wurde ganz aus dem Wagen hinausgeweht und bekam nicht einmal einen Platz hinten darauf. Zwei reiche Bauern, die in der letzten Zeit über ihr eigenes Kornfeld hinausgewachsen waren, wurden in eine Schlammgrube hineinbefördert. Das war eine gefährliche Flöte! Glücklicherweise zersprang sie auch schon beim ersten Ton, und das war gut, darauf wurde sie wieder in die Tasche gesteckt: »Alles am rechten Platze!«

Am nächsten Tage sprach man nicht mehr von der Begebenheit, und daher stammt die Redensart: Die Pfeife wieder einstecken!

Alles war nun wieder in seiner alten Ordnung, nur daß die beiden alten Bilder, der Hausierer und das Gänsemädchen, oben im Festsaale hingen, denn dahin waren sie geweht worden, und da ein wirklicher Kunstkenner sagte, sie seien von Meisterhand gemalt, blieben sie auch daselbst hängen und wurden wieder instand gesetzt, vorher hatte man ja nicht gewußt, daß es gute Bilder waren, wie hätte man das auch wissen sollen!

Nun hingen sie auf dem Ehrenplatze. Jawohl: »Alles am rechten Platze!«

Dahin wird es einst kommen! Die Ewigkeit ist lang, länger als diese Geschichte.