|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 4. Mai 1789 erlebt Versailles ein Schauspiel, wie es keines je zuvor gesehen. Hier hatte es wohl immer Lustbarkeiten aller Art gegeben: Ballspiel, Tanz, Theater, lustige Wagenfahrten, Maskeraden, besonders die Hauptmaskerade – den »Hameau« Marie Antoinettens, das putzige Schweizer Dörfchen, das sie in Klein-Trianon hatte bauen lassen, um daselbst mit ihren Damen und Kavalieren »Natur« (letzte Hofmode!) zu spielen. In koketten Schäferinnen-Kostümen und noch koketteren Holzpantöffelchen stelzten die Damen durch eine Spielzeug-»Natur«, und Leute, die vom Seelenleben und Eigenwillen der Kühe keine richtige Vorstellung hatten, glaubten allen Ernstes, daß die feinen Damen im »Hameau« eigenhändig die in Marmorställen einquartierten Kühe melkten, und – daß sich die Kühe willig von ihnen melken ließen!

Von all solchem Spielzeug ist heute, an diesem vierten Mai, nicht die Rede. Die Königin legt kein hochgebauschtes, geblümtes Hirtinnenkleid und nicht den großen Basthut mit den flatternden Bändern an, sondern ihre Dames d'atour und Zofen sind mit dem von Pracht schweren Staatskleid beschäftigt, das sie der Königin anlegen. Und Schmuck umglänzt das schmale habsburgische Frauengesicht, das heute ernst, sehr ernst blickt, und auf dessen allzu hoher Stirne die Sorgen der letzten Zeit schon ein paar feine Querstriche gezogen haben.

Man schmückt die Königin für die Messe, die der Eröffnung der Reichsstände vorangehen soll, und die nebst den Abgeordneten (1177 an Zahl) auch der Hof hören wird.

Solchen Tag sah Versailles nie, Frankreich nicht seit zweihundert Jahren, und erstaunt und bewegt mögen die Bewohner von Versailles auf den langen, schier unabsehbaren Zug geblickt haben, der sich an diesem Maienmorgen durch die Straßen ihres Städtchens nach der Kirche zu Unsrer Lieben Frau bewegte.

Voran, als wären sie nur die gleichgültigen Trabanten, die jeden Festzug eröffnen, schritten die Abgeordneten des dritten Standes, die Bürger im einfachen schwarzen Rock. Kein andersfarbiger war ihnen gestattet, kein Federn- oder Agraffenschmuck an ihren Hüten. Einem Sinnbild der Bedeutungslosigkeit schien dies schmucklose Kleid zu gleichen, doch wer die Gabe besaß, unsichtbare Dinge zu fühlen, der konnte merken, daß über diesen Männern jener Geist schwebte, der dem Abbé Sièyes die berühmtgewordene Broschüre diktiert hatte: »Was ist der dritte Stand?« Zukunft lag über diesen schwarzgekleideten Männern, und die Hoffnungen eines Volkes grüßten sie mit lauten Zurufen.

Hinter ihnen schritt der Adel, in leuchtenden, gold- und silberbestickten Röcken, duftendes Spitzengeriesel auf der Brust und an den Handgelenken, Federn und blitzende Edelsteinagraffen an den Hüten.

Sie waren die Männer von vorgestern, von gestern und vielleicht auch noch die der nächsten vier oder fünf Wochen … Ihre Ahnen hatten mitgeholfen an dem Bau von Frankreichs Größe, sie, die Enkel, hatten mit Hand angelegt, um ihn zu unterhöhlen, zu demolieren. Nicht nur Leichtfertigkeit und Verschwendungssucht hatten das Zerstörungswerk begonnen, sondern mehr noch der Geist ihrer glänzenden Salons, in denen sie, übersättigt von Genuß, von überjähriger Vornehmheit gelangweilt, mit frivolem Lächeln, Grazie und Witz alles verspottet, alles zersetzt, alles verneint hatten, was das Leben über die persönliche Existenz des Tages hinausführt, um es sinnvoll in den Kreis des Weltganzen einzuschließen. Kein Zuruf grüßte sie, kein Blick sagte ihnen: »Auf euch bauen wir!« Unter eisigem Schweigen gingen sie dahin.

Ihnen folgte die Geistlichkeit, ernster, aber kaum minder farbenfreudig von Gewändern. Violette und purpurne Soutanen; neben den viereckig geplatteten Mützen der niedern Geistlichkeit die Mitren der Bischöfe und Erzbischöfe …

Auch sie sind keine Hoffnung des Landes. Auch sie schreiten, nur von etlichen hochkirchlichen Gemütern gegrüßt, der Kirche zu …

... Der Hof …

Stumm, beängstigend stumm blickt die Menge auf diese goldstrotzenden Karossen, auf diese livrierten, galonierten, von riesigen Perücken übertürmten Kutscher und Lakaien, die von gewaltig hohen Kutschböcken herab die schwankenden Goldkarossen lenken oder auf Trittbrettern der Märchengefährte stehen. Grinsend blickt die Menge auf ihre zur Unbeweglichkeit erstarrten Gesichter: »Tjä, wenn die reden dürften!« Und grinsend zeigen sie sich die Brüder des Königs, den dicken Provence und den Grafen Artois, dem immer, wie in heilloser Verwunderung, der Mund ein wenig offen steht. Grinsend flüstern sie von der unmäßigen Eßgier des einen und von der Liederlichkeit des anderen …

Louis Philipp von Orleans (Egalité.

Gemalt von Robineau, gestochen von Martin (1785).

Wien, Porträtsammlung der Nationalbibliothek

Aber nun naht der König, der kreuzbrave Mann, der zwar immer das Verkehrte tut, aber immer das Beste will, und bei seinem Anblick schweigen Zweifel und Spottsucht. Er ist ihr König, auch wenn er zehnmal, hundertmal das Verkehrte tut. Ihm beugen sich die Häupter und die Herzen. Man jubelt, und er ist gerührt, sehr gerührt. Denn wenn seine Frau, seine Brüder, seine fünf alten Tanten und der ganze Anhang dieser Herrschaften nicht wären, täte er alles, was das Volk will – ob immer zu dessen Heil, mag dahingestellt bleiben. Denn gar soviel vernünftiger als der Adel ist auch das Volk nicht, wird auch der dritte Stand auf die Länge nicht sein. Die Unvernunft geht nur nach der entgegengesetzten Richtung …

Beim Anblick der reichgeschmückten Königin gibt es einen kleinen, vielleicht nur wenig beachteten, aber dennoch sehr peinlichen Zwischenfall. Niemand jubelt ihr zu, dagegen schreit ihr irgendein Unverschämter aus dem Gewühle keck ins Gesicht: »Es lebe Orléans!« Für eine Sekunde scheint es, als ob die Königin in Ohnmacht fallen wollte, doch gleich ist sie wieder Herrin ihrer selbst und blickt nun auf die Menge mit dem kalten Hochmut, hinter dem sich Gefühle bergen, die ihr Stolz nicht zeigen will …

Der Herzog von Orléans wird stürmisch begrüßt. Sehr geschickt hat er von jeher verstanden, sich als »Volksfreund« aufzuspielen, und weil man mit Speck Mäuse und mit Phrasen die Menge fängt, ist es schon vergessen, daß eben dieser volksfreundliche Herzog stets als ein großer Kornwucherer gegolten hatte …

Auch in der Kirche zu Unsrer Lieben Frau gab es einen kleinen Zwischenfall. Als nämlich der Wappenherold die Abgeordneten nach ihren Amtmannschaften aufrufen und ihnen die Plätze zuteilen wollte, rief einer der Abgeordneten des dritten Standes: »Wozu das? Wir sind alle gleich, sind alle Brüder!«

Wer war es, der diese Worte an so heiliger Stätte rief? War es vielleicht der Rechtsanwalt aus Arras? Kann er seinen Unmut nicht länger bezwingen und will er gleich, noch ehe die Sitzungen beginnen, die Brandfackel in eine Weltordnung schleudern, die nicht länger bestehen darf?

Schwerlich! Der Abgeordnete Robespierre, der, im schwarzen Rock, inmitten von anderen Schwarzberockten, nach einem Platze äugt, ist ein anderer als der Rechtsanwalt von Arras, der mit flammender Rede das Recht auf einen Blitzableiter erkämpfte. Ach, Versailles ist ein anderer Boden als Arras, und die freudige Resonanz der kleinen Stadt fehlt angesichts dieses prunkvollen Königsschlosses, dieses stumm-feindseligen Adels …

Herr Robespierre ist nebst seinen vier bäuerlichen Kollegen der Provinz Artois im »Gasthof zum Fuchsen« abgestiegen, und ist sich ganz gewiß zunächst in Versailles ziemlich verloren vorgekommen. Die vier Bauern, die mit ihm gekommen waren und wie Kletten an ihm hingen, mochten ihn allerdings für einen richtigen Weltmann halten, denn erstens hatte er studiert, und dann war er doch auch schon in Paris gewesen, in diesem wirbelnden Paris, dessen Brausen sie nur von ferne vernahmen, das sie aber doch mit unbestimmtem Grauen erfüllte. Doch vor sich und für sich selber war er gewiß kein Weltmann, und dieser ganze riesige Apparat in Versailles ängstigte ihn wohl kaum weniger als die Kleinbauern, wenn er es auch nicht sagte. Oder doch, er sagte es! Einmal, als er gegen seine Gewohnheit ein wenig aufgeknöpfter war als sonst, vertraute er einem Sekretär des Grafen Mirabeau an, daß er bei dem Gedanken, die Rednertribüne in Versailles zu besteigen, vor Angst zittere …

Er war es also kaum, der den Wappenherold in seinem Amte gestört hatte. Hier wie in Arras war er durchaus ein Bürger, um nicht zu sagen: ein Spießbürger. War immer zierlich frisiert, tadellos rasiert, trug das feingefältelte weiße Jabot blütenweiß auf sorgfältig gebürstetem Rock, kein Spritzerchen an den Schuhen, kein Löchelchen im Strumpf. War immer ruhig, verschlossen, voll Höflichkeit und einer etwas modrigen Würde. Hier wie in Arras war er die personifizierte Bedürfnislosigkeit: sein Tagegeld als Abgeordneter, das achtzehn Livres betrug, teilte er in drei gleiche Teile. Sechs Livres behielt er für sich, sechs Livres schickte er seiner in Arras gebliebenen Schwester Charlotte, den Rest schenkte er »einer Person, die ihn vergötterte«. (Wohlgemerkt: sie vergötterte ihn, nicht er sie!) Es soll, nach Villiers, eine kleine, untergeordnete Geliebte gewesen sein, die schnell und spurlos aus seinem Leben schwand; denn dieser scheue, kühle Mensch war nicht auf Grisetten und Liebesabenteuer gestellt.

Trüffelsucher meinen vielleicht, daß er den Eros auf Irrwegen suchte, doch dürfte es ihnen nicht gelingen, ihn dort zu identifizieren. Man weiß wohl, daß er an Krämpfen litt, wahrscheinlich Epileptiker gewesen ist, aber keine einzige Spur weist auf konträrsexuelle Neigungen hin. Nicht einmal seine Feinde, die alles aufstöberten, was ihn verderben konnte, haben an dies dunkle Kapitel gerührt. Glauben wir also Villiers das anbetende Grisettchen, das gleich einer Eintagsfliege durch dies enthaltsame Mannesleben flog!

In der Kirche zu Unsrer Lieben Frau braust die Orgel und der mystische Vorgang der Messe enthüllt sich profanen Blicken. Der Erzbischof von Nancy zelebriert sie, singt das »Veni creator spiritus« durch das Kirchenschiff hin. Und dann hält er die Predigt, anders als sonst Prediger vor erlauchten und allerhöchsten Herren predigen. Seine Lippen triefen nicht von Mahnungen zur Demut und Entsagung, sondern er spricht ernst von Mißbräuchen, von Bedrückung der Niedern durch den Fiskus, von dem Elend, das über die Landbevölkerung durch eine elende Verwaltung gekommen ist. Und so beredt ist sein Mund, so sehr spricht er zu den Herzen, daß trotz der Anwesenheit des Königs rundum lauter Beifall erschallt, als ob man im Theater wäre und nicht im Angesicht des Altars, auf dem das Allerheiligste ausgesetzt steht.

Was der Rechtsanwalt aus Arras während dieses Gottesdienstes und dieser Predigt empfand und dachte? Ob ihm, dessen Namen fast immer mit Danton und Marat zusammen genannt wird, das Hohnlächeln des Atheisten die schmalen Lippen kräuselte, als er bei der Wandlung die vorschriftsmäßige Kniebeuge machen mußte? Ob sein Herz gejauchzt hat bei den Worten, die der Erzbischof sprach? Gewiß hat dies von Jean Jacques' Zorn erfüllte Herz gejubelt und die Knie haben sich nur widerwillig gebeugt, denn nach Jean Jacques' Gebot durfte es keinen anderen Gott geben als die Natur, – doch trotz widerwilliger Kniebeuge und Jean Jacques war der Rechtsanwalt aus Arras durchaus kein Atheist.

Wohl war er, das Kind einer strenggläubigen Familie, im Kolleg ein schlechter Katholik gewesen, doch all sein Leben lang blieb er dem Gottesleugnertum fern. Er ist ja in einem Sinn kein Franzose: er kennt weder Witz noch Spott, ist pedantisch ernsthaft und will alles höchst ernsthaft genommen sehen. Und weil die ihm verhaßten Aristokraten über den lieben Gott witzeln, prägt er später das Wort: »Der Atheismus ist aristokratisch, die Vorstellung eines großen Wesens, das über der Unschuld wacht, ist volkstümlich.« Und noch später, wenn er schon in den Geschicken Frankreichs sein Wort erschallen läßt, spricht er das ergreifende Bekenntnis: »Die Vorsehung anrufen und den Gedanken an ein ewiges Wesen annehmen, das die Geschicke der Nationen beeinflußt, das Natur und Menschen geschaffen hat, ist keineswegs eine zu verwerfende Idee, sondern ein Gefühl des Herzens, ein Gefühl, das mir notwendig ist. Auf mich allein gestellt, – wie hätte ich da Kämpfe bestehen können, die über Menschenkraft hinausgehen, wenn ich nicht meine Seele zu Gott erhoben hätte?!«

Die Priester oder vielmehr das Priestertum haßt er allerdings so inbrünstig, wie nur ein Schüler Jean Jacques' es hassen muß. »Die Priester bedeuten für die Moral dasselbe wie die Kurpfuscher für die Medizin. Wie verschieden ist doch der Gott der Natur vom Gott der Priester!«

Vorläufig aber haben die Riesenkämpfe noch nicht begonnen, die er nicht bestehen könnte, ohne an ein höchstes Wesen zu glauben. Noch zwingt ihn der Fanatismus anderer nicht, schützende Worte für die zu sprechen, die er »Kurpfuscher der Moral« nennt. Vorläufig lauscht alles, wenn auch mit verschiedenen Gefühlen, dem Erzbischof von Nancy, und dann kommt der Augenblick, der seit zwei Jahrhunderten nicht mehr da war:

– – Der König eröffnet die Reichsstände – –

Seine Rede dauerte nur zehn Minuten, was in Anbetracht seiner geringen Rednergabe wohl ihm und allen Anwesenden vollauf genügte. Nach ihm sprach dafür Necker drei Stunden lang, mahnte zur Eintracht, sprach von der angenehmen Möglichkeit, das Defizit im Budget, das fünfundfünfzig Millionen betragen sollte (vermutlich betrug es weit mehr!) auf sechzehn Millionen herabzudrücken, – kurz, er redete genau so, wie jeder Finanzminister an seiner Stelle geredet hätte … Die Mahnung zur Eintracht hatte denn auch den gleichen Erfolg, den Mahnungen zur Eintracht im parlamentarischen Leben stets haben: gleich nach der Eröffnung herrschte die größte Uneinigkeit unter den drei Ständen. Sollte nach Köpfen oder nach Ständen abgestimmt werden? Sollten die Stände in gemeinsamer oder in getrennten Sitzungen Vorlagen prüfen und Beschlüsse kundgeben? Adel und Geistlichkeit waren zunächst dafür, die alte Gepflogenheit beizubehalten, daß jeder Stand für sich bleiben sollte, eine Einrichtung, die eben diesen beiden freundschaftlich vereinten Kasten das große Übergewicht über den dritten Stand gegeben hatte. Doch der dritte Stand der Reichsstände war nicht mehr derselbe, den Ludwigs XVI. Ahnherren einberufen hatten. Der Bürger, der Bauer war nicht mehr, wollte nicht länger der Lakai der großen Herren sein! Er war durchaus kein Rebell im üblen Sinn, er wollte gerne der höchsten Macht im Staate dienen, aber dienen wie ein Freier, nicht wie ein Höriger. Es ist ein kleiner, aber illustrativer Vorgang, daß etliche Adelige die Meinung vertraten, die Bürgerlichen sollten, wenn sie zur Audienz zum König gingen, nur kniend mit ihm sprechen, daß sie aber mit dieser vorsintflutlichen Forderung nicht durchdrangen … Wie hätte dies auch sein können, da Graf Mirabeau, der Volkstribun, der allwöchentlich den Sitzungsbericht herausgeben sollte, die Ankündigung dieser Berichte mit dem Flammenwort: »Novus nascitur ordo« hinausgegeben hatte! Der vor der Majestät wie vor Gott kniende Bürger wäre kein richtiger Sohn solch neuer Weltordnung gewesen, und doch drängte er, es zu werden, und mit Stolz nannte sich der dritte Stand schon jetzt nach englischem Muster »Kammer der Gemeinen«.

Es klang sehr demütig, dies »Kammer der Gemeinen«, aber seit der Hinrichtung Karls I. hatte man in Versailles gegen alles, was in politicis nach England schmeckte, ein gewisses nicht unberechtigtes Mißtrauen. Selbst die alberne Dubarry hatte ihren königlichen Liebhaber stets mit dem Beispiel Karls geängstigt, und wenn Ludwig XVI. wohl auch nicht daran dachte, hingerichtet zu werden, so schien Vorsicht gegen diese brodelnden Reichsstände geboten. Und siehe da! Schon zieht Vorsicht sechstausend Mann Militär in der Ebene von Sablons zusammen. Zu welchem Zweck? Natürlich nur um die Versammlung der Reichsstände zu »schützen«, denn schon kriselt es wieder allerorten wegen Mehlmangels und Teuerung. Darum nur keine unnützen Nebengedanken und bösen Mutmaßungen, meine Herren von der Kammer der Gemeinen! Wir schützen nur, wir schützen – uns vor euch … Und weil Schutz in jedem Sinne angenehm ist, wird auch schon jetzt, kaum acht Tage nach Eröffnung der Reichsstände, der Wochenbericht des Grafen Mirabeau verboten »als eine Schrift, die unter der Maske der Freiheit alle Zeichen der Frechheit trägt«. Da haben wirs! Eine geknebelte Presse und ein von Bajonetten beäugtes Parlament! Wie wird das enden?

Bailly.

Kupferstich von Levachez.

Aus: Tdbleaux historiques de la revolution francaise. Paris s. a. Bd. III

Die feinste Witterung hat – wie immer! – die Geistlichkeit. Freiwillig, noch ehe ein Beschluß sie bindet, entsagt sie allen finanziellen Vorrechten und allen Privilegien. Ein ähnlicher Antrag wird beim Adel von einem klaren Kopf, dem Prinzen von Poix, gestellt, dringt aber nicht durch.

Es hat unter den »Gemeinen« sicherlich viele naive Herzen gegeben, die meinten, mit dieser Opfertat des Klerus sei schon ein Haupthindernis der Verständigung gefallen, doch der Rechtsanwalt aus Arras gehörte nicht zu ihnen. Seine Abneigung gegen alles, was an Priesterschaft rührte, war zu tief, seine Idee von der allgemeinen Gleichheit zu fest eingewurzelt, als daß ihm so billige Entsagung genügt hätte. Als der Bischof von Aix, um den dritten Stand zu gewinnen, ein Klagelied über das Elend des Volkes anstimmen wollte, rief Robespierre ihm zu: »Entlaßt eure Lakaien, verkauft eure Karossen und Möbel und verwendet euren Überfluß, der mit den Traditionen der ersten Christen in Widerspruch steht, für Almosen an die Armen und Elenden!«

Ob diese Worte den Bischöfen und Erzbischöfen besondere Freude machten, mag dahingestellt bleiben. Weitere Wirkung hatten sie nicht; denn auch ohne sich den ersten Christen anzupassen, hatten die Geistlichen den rechten Weg eingeschlagen, um mit dem dritten Stand in gutes Einvernehmen zu kommen, während der Adel nach wie vor an seinen Traditionen festhielt und sich sträubte, von den »Gemeinen« Gesetze oder auch nur Vorschläge machen zu lassen. Nachdem sich die drei Stände wochenlang in dieser wenig erfreulichen Weise herumgezankt hatten, ohne zu der seinerzeit von Herrn Necker so warm empfohlenen Einigkeit zu gelangen, geschah etwas Unerwartetes, etwas Unerhörtes, ein Novum in der Geschichte Frankreichs:

Abbé Sièyes stellte den Antrag, daß die »Kammer der Gemeinen« sich als Nationalversammlung konstituieren sollte. Und ein weiteres Unerwartetes, Unerhörtes geschah: der Antrag ging durch. Die Reichsstände waren gesprengt. Adel und Klerus standen vor der Wahl, sich anzuschließen oder gegen das nicht mehr niederzukämpfende Bürgertum anzurennen … In eben dem Augenblick, da das Resultat der Abstimmung verkündet wurde, erschien eine Abordnung des Adels, um Verhandlungen anzuknüpfen, jedoch – wer hätte dies je für möglich gehalten! – die »Gemeinen« ließen Frankreichs Adel wohl eine halbe Stunde lang warten, ehe sie sein Anliegen hören wollten. Und dann erhob sich der Rechtsanwalt aus Arras gegen die Aristokraten: »Sie verdienen kaum die Ehre, daß man mit ihnen spricht. Die großen Herren vom Hofe haben sämtlich Gefühle, die vom Stolz des Aristokraten und der servilen Niedrigkeit des Höflings eingegeben werden, und selbst die wenigen klugen Leute unter ihnen, wie Lafayette und Orléans, sind nicht frei von Vorurteilen und flößen mir Mißtrauen ein.«

Hier fällt ein Wort, das Robespierres schmaler Mund immer wieder sprechen und das für Frankreich wie für ihn die furchtbarsten Folgen haben wird, – das Wort »Mißtrauen«. Dieser junge Mann, der eigentlich noch gar keine großen Enttäuschungen erlebt, von Menschen, denen er vertraut, keine Bitternisse erfahren hat, ist erfüllt von Mißtrauen wie der ärgste Menschenfeind. Ein gewisses Maß von Mißtrauen muß nun freilich jedem Juristen zu eigen sein, und Robespierre war ja nicht nur selbst Jurist, sondern entstammte auch einer alten Juristenfamilie, war also mit Mißtrauen schon erblich belastet. Und wie alle Juristen war auch er ein Prinzipienreiter, allerdings in so gesteigertem Grade, wie Prinzipienreiterei nur selten auftritt. Bei ihm hieß es nicht: »Fiat justitia!« sondern: »Fiat principium!« – mag die Welt zugrunde gehen, wenn nur das Prinzip bestehen bleibt!

An dem Tag aber, da er dem Adel sein prinzipielles Mißtrauen aussprach, war weder die Welt, ja nicht einmal die eben geborene Nationalversammlung geneigt, auf seine Prinzipienreiterei besonders acht zu geben. Sie hatte Besseres zu tun: sie beschloß, daß die bisherigen Steuern und Auflagen, soweit sie gesetzwidrig waren, nur bis zum Ende dieser Nationalversammlung gezahlt werden müßten. Ferner wollte sie sich mit der trostlosen Finanzlage des Landes, dem Budget befassen, wollte den Gläubigern »auf Treu und Glauben der Nation« Befriedigung versprechen und auf Mittel sinnen, der steigenden Teuerung abzuhelfen.

Inzwischen war aber auch der Adel nicht untätig gewesen. Tätig nicht für die Nation, sondern für die Monarchie und für sich. Der Klerus mit seiner feinen Spürnase für Windrichtungen hatte sich schon zum großen Teil mit der Nationalversammlung vereinigt, der Adel aber, überzüchtet und lebensfremd, entbehrte jenes Instinkts, der bei primitiven Naturen feinen Verstand ersetzt und der in der Schule Roms zur höchsten und raffiniertesten Ausbildung gelangt. Der Adel sandte also ein ehrfurchtsvolles Schreiben an den König, in dem er sich zunächst über die Anmaßung der »Gemeinen« heftig beschwerte und dem König zugleich vorstellte, daß die Vorgänge der letzten Tage geeignet seien, die Krone auf dem gesalbten Haupte wanken zu machen. Zugleich begab sich eine Adelsdeputation nach Marly zur Majestät, um sie zu bitten, durch eine Sitzung, in der Majestät höchstselbst erscheinen würde, wieder die alte Ordnung unter den Ständen herzustellen.

Selbstverständlich wußten die »Gemeinen« von diesem Schritte des Adels nichts und gedachten daher am 20. Juni eine Sitzung abzuhalten, wie sie am 19. eine abgehalten hatten. Wer beschreibt aber ihr unfrohes Erstaunen, als sie die Türe ihres Sitzungssaales versperrt und mit Wachen besetzt fanden?! Der Präsident der Nationalversammlung, Bailly, verlangte den wachthabenden Offizier zu sprechen. Dieser erschien alsbald, bereit Auskunft zu geben, erfüllt vom Gefühl seiner Verantwortung und Wichtigkeit.

»Was hat dies zu bedeuten, Herr Graf?«

»Allerhöchster Befehl! Niemand darf den Saal betreten. Die Bänke müssen fortgeschafft werden! Allerhöchster Befehl!«

Schon sind auch wirklich die Bänke fortgeschafft, und der Saal füllt sich – verstehen sie diese stumme Sprache, Herr Bailly? – mit Soldaten …

Soldaten mögen einen Saal sperren und besetzen, aber den Geist, der in ihm herrscht, vermögen Regimenter nicht abzuriegeln und gefangen zu halten. Und wenn allerhöchster Befehl die Gemeinen auch vor der versperrten Türe stehen läßt wie Schuljungen, an denen ein Exempel statuiert werden soll, so ist dieser Geist doch mächtiger als irgendein allerhöchster Befehl. Dieser Saal ist gesperrt, aber das Ballhaus steht offen, in dem sonst der Hof eifrig dem Ballspiel oblag und um die Wette mit den bunten Federbällen scharmante Worte und zärtliche Blicke schwirrten. Heute versammelt sich hier keine fröhliche, zu Lust und Spiel aufgelegte Gesellschaft, und die Wände des Ballhauses vernehmen pathetische Worte und sind Zeugen eines großen Auftritts.

Siebenhundert Männer im Bürger- oder Priesterrock wiederholen mit erhobenen Händen die Eidesformel, die Präsident Bailly ihnen vorliest. Sie schwören, daß sie nicht auseinandergehen wollen, ehe sie, die Nationalversammlung, dem Lande eine Verfassung gegeben haben würden, und sie verkünden, daß die Abgeordneten dieser Versammlung unverletzlich sein sollen. Alsdann schickten sie eine Abordnung an den König, um ihm ihre Verwunderung ob der Aussperrung auszudrücken und ihm zugleich mitzuteilen, daß die Versammlung sich einen anderen Beratungsort gewählt habe, »um die großen Angelegenheiten, die ihr obliegen, ununterbrochen fortsetzen zu können«.

»In den ehrfurchtsvollsten Ausdrücken« wurde diese Mitteilung abgefaßt und ebenso ehrfurchtsvoll überreicht. Doch diese Männer im schwarzen Rock mit den erhobenen Schwurhänden sind wie ebenso viele dunkle Flecken im Sonnenantlitz von Versailles. Nach Aussage von Wetterkundigen bedeuten zahlreiche Sonnenflecken einen schlechten Sommer … Man braucht kein politischer Laubfrosch zu sein, um zu wissen, daß Versailles einen üblen Sommer haben und bringen wird …

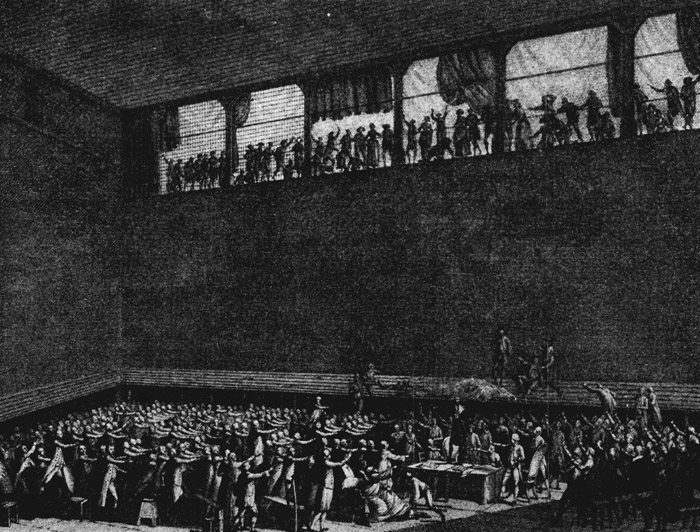

Der Schwur im Ballhaus.

Nach Prieur gestochen von Berthault.

Aus: Tableaux historiques etc. Bd. I