|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In den Mittagstunden des 2. September 1792 ließ der Justizminister Danton den Pariser Pöbel in die Gefängnisse ein, in denen Tausende von Adeligen und eidverweigernden Priestern saßen. Jene grauenhafte Metzelei hub an, die unter dem Namen »Septembermorde« untilgbar auf der Französischen Revolution haften bleibt, gleich den Blutflecken auf den Händen der Lady Macbeth … Unnütz zu erörtern, ob Danton sie angeordnet oder nur geduldet hat und ob er oder sein Berater, Marat, dies »Ableitungsmittel« erfand, – es wurde angewandt, weil die französische Politik wieder einmal ein solches »Ableitungsmittel« brauchte. Longwy und Verdun waren ja gefallen, in vierzehn Tagen konnten die Preußen in Paris sein, und das Ministerium Roland hielt bereits Ausschau nach einem sichern Ort, wo es sich vor dem anrückenden Feind bergen könnte … In solchen Zeitläuften ist es für jede Regierung vorteilhaft, die Bestie »Pöbel« zu beschäftigen, und wie sie beschäftigt wurde, mag, wer gute Nerven hat, bei Taine nachlesen. Es genügt wohl zu erwähnen, daß im Umkreis um die Gefängnisse Bänke gestellt wurden, damit das Volk bequem, ohne sich durch Stehen zu ermüden, den stundenlangen Massakern zusehen konnte. Als die Dämmerung das grausige Bild verschleiern wollte, sorgten die Schlächter für Beleuchtung und steckten jeder Leiche ein Lämpchen auf die Brust …

Robespierre hat an diesem Tag der Greuel keinen Anteil gehabt, keine Schuldspur führt zu ihm hin. Er hat ihn gewiß nicht gebilligt, ebenso gewiß aber auch nicht sonderliches Herzweh darob empfunden. Für ihn war ein Aristokrat ja immer ein Verbrecher, ein Priester der Helfershelfer des Aristokraten, und wenn sich ein Arm erhob, der beide tötete, so gehörte dieser Arm nicht einem gemeinen Mörder sondern dem allzulange geschändeten Menschenrecht …

Die Ereignisse begannen sich zu drängen. Die Schlacht von Valmy (20. September 1792) brachte den preußischen Siegeszug zum Stehen. Zwei Tage später wurde Frankreich als Republik erklärt. Die gesetzgebende Versammlung löste sich auf, der Konvent trat an ihre Stelle, in den neben Danton und Marat auch Robespierre gewählt wurde. Nun schien die Zeit gekommen, wo sein Gelübde, »den Manen Rousseaus« geweiht, erfüllt werden konnte. »Ich will deiner gebenedeiten Spur folgen, bis nur mein Namen übrig ist, den spätere Geschlechter vergessen mögen. Ich will mich glücklich preisen, wenn auf der gefährlichen Bahn, die eine unerhörte Umwälzung vor mir aufgetan hat, es mir gelingt, den Gedanken, die ich aus deinen Schriften schöpfte, Treue zu halten.«

Diese Treue zu halten, war nicht so leicht, wie man denken sollte; denn wenn auch alle »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!« schrien, so gab es doch allerlei Widerstände zu überwinden, und zwar nicht nur auf der Rechten, sondern auch im Jakobinerklub. Seine markantesten Persönlichkeiten – Danton und Marat – hatten, der eine durch sein Temperament, der andere durch seine genaue Kenntnis der Pöbelinstinkte, die Massen in der Hand und erzwangen sich dadurch starken Einfluß auf den Konvent. Diesen beiden eine Weile wie ein dritter Triumvir gesellt, ihnen scheinbar fest verbunden, stand Robespierre doch jedem von ihnen innerlich ablehnend gegenüber. Mißtrauisch, wie er ist, traut er Danton die Fähigkeit zu, sich je nach Konjunktur politisch zu »entwickeln«, wie man Umfall höflich zu benennen pflegt. Und auch als Mensch stieß Danton ihn ab, mußte ihn abstoßen, denn sie waren entgegengesetzte Pole. Danton ist voll begehrlicher Genußsucht, Robespierre voll wunschloser Enthaltsamkeit. Danton ist käuflich, findet, daß Geld niemals schlecht riecht, Robespierre ist die Lauterkeit selbst, und alle Reichtümer der Welt könnten seine Meinung nicht erkaufen. Danton nennt die öffentliche Meinung »eine Hure«, die Unsterblichkeit »eine Torheit«, Robespierre spricht jedes Wort für die Völker der Erde und träumt davon, seinen Namen spätesten Geschlechtern zu vererben. Für Robespierre ist »Tugend« ein hoher, sittlicher Begriff – Danton erklärt lachend, daß es keine bessere gebe als die eine, die er jede Nacht mit seiner Frau ausübe. Danton ist ganz Mensch, Robespierre ist ganz Theoretiker. Danton ist ganz von dieser Welt, Robespierre ganz von der Welt Jean Jacques' …

Der Gegensatz zwischen ihm und Marat klaffte noch tiefer, weil es sich hier um politische Grundsätze handelte. Marat ist durchaus aggressiver Kommunist, und sein berühmtes Agrargesetz fordert Aufteilung des Bodens, des Besitzes. Er fordert die Steuerfreiheit des Existenzminimums, Plünderung und Mord betrachtet er als legale Kampfmittel gegen die Bourgeoisie, die sich zur Wehr setzen will. Kategorisch begehrt er die Auflösung des stehenden Heeres und die Diktatur des Proletariats, deren Symbol die den Galeerensträflingen von Marseille entlehnte rote Mütze ist.

Robespierre aber haßt diese rote Mütze, hat sie, da man sie ihm an einem Festabend im Klub anbot, verächtlich in die Ecke geworfen, denn er ist kein Kommunist im Maratschen Sinn. Wohl träumt er von einer Welt, in der es keine Klassenunterschiede gibt, das Höchste der Welt Ordnung bleibt aber für ihn doch immer der Staat. Der Staat auf der Grundlage des »Contrat social«, der jedem Bürger gleiche Rechte, aber auch gleiche Pflichten zuweist. Diesem Staat zu dienen, ihm Opfer zu bringen – höchstes Bürgerglück! Darum will er auch das Existenzminimum besteuern; denn »die Steuerfreiheit ist eine Kränkung für den Armen. Sie beraubt ihn des Glücks, dem Staat Hilfe zu leisten«. (Er hat aber später, als er die Menschenrechte einer Revision unterzog, das Existenzminimum doch freigelassen, vermutlich unter Dantons Einfluß, der besser wußte, wie gerne sich jeder solche »Kränkung« gefallen läßt!) Er erkennt selbstverständlich das »Recht auf Arbeit« an und die Verpflichtung des Staates, Arbeit zu beschaffen und, sofern dies unmöglich ist, dem bedürftigen Arbeitswilligen eine Erwerbslosenunterstützung zu gewähren. Doch ebenso gibt es eine Pflicht zur Arbeit: »Wer vom Recht auf Arbeit keinen Gebrauch macht, hat keine Existenzberechtigung.« Und der Ertrag jeder Arbeit soll nicht nur kümmerlich das Leben fristen, sondern auch ein bißchen Überfluß gewähren.

Marats berühmtes Agrargesetz ist und bleibt allzeit für ihn »eine Chimäre«. Noch in der radikalen Verfassung des Jahres 1793 tritt er für das Recht des Eigentums ein, »sofern es weder die Sicherheit, noch die Freiheit, noch die Existenz, noch das Eigentum von seinesgleichen gefährdet«. Das Agrargesetz aber ist »eine Erfindung von Schurken, um Dummköpfe zu schrecken. Es bedurfte wahrlich nicht erst einer Revolution, um der Welt die Überzeugung beizubringen, daß die Ungleichheit des Besitzes die Quelle zahlreicher Übel und Verbrechen ist. Nichtsdestoweniger aber sind wir überzeugt, daß die Gleichheit der Güter eine Chimäre ist. Was mich betrifft, so halte ich sie für die Privatwohlfahrt noch weniger notwendig als für das Allgemeinwohl«.

Danton.

Zeichnung von David.

Lille, Museum.

Nicht nur hier sondern auch bei anderer Gelegenheit tritt er gegen Marat auf und verwahrt sich einmal in einer Konventsrede sehr höflich, aber nicht minder bestimmt, gegen die Identifizierung mit ihm.

Hinwiederum möchte auch Marat nicht mit ihm verwechselt werden; denn weil Robespierre die Maratschen Programmnummern Mord und Plünderung nicht gelten lassen will, erklärt Marat, daß Robespierre »die Kühnheit und der Weitblick des Staatsmannes fehlen«. Ein andermal nennt er ihn »einen Schurken, der der Freiheit noch gefährlicher werden wird als alle äußeren Feinde!« (»Schurke« scheint in jener Zeit der Brüderlichkeit die Lieblingsbezeichnung für Kollegen gewesen zu sein!) Nun, an derartige Liebenswürdigkeiten muß ein Mann, der im öffentlichen Leben steht, gewöhnt sein! Hatten doch girondistische Blätter schon in den Anfängen der Revolution behauptet, daß Robespierre aus der königlichen Privatschatulle Gelder bezöge, die ihn zu entsprechenden Gegenleistungen verpflichteten.

Die Hautgoutpersönlichkeiten Dantons und Marats stießen ihn ab, aber auch eine so tadellose und anmutige Erscheinung wie Manon Roland, die Egeria der girondistischen Partei, war nicht nach seinem Geschmack. Vermutlich fänden auch heutzutage die meisten Männer sie ziemlich unerträglich mit ihren ewigen römischen Zitierungen und ihren endlosen Tiraden über die »Gutgesinnten« und die »Tugend«. Niemand wird ihrer Charakterstärke und ihrem Heldenmut, ihrem moralischen wie ihrem physischen, Bewunderung versagen, aber trotzdem war sie eine Prätentiöse und eine Preziöse. Keine Preziöse im Sinn des Hotel Rambouillet, aber eine Preziöse der Revolution. »Die Tochter des Kupferstechers Philipon fand es ganz natürlich, daß sie eine große Dame war, eine Rolle spielte, einen kleinen Hof um sich sammelte. Sie fand, daß dieses nur ihrer Begabung, ihrer Philosophie, ihrer Bürgertugend angemessen sei. Für sie war Roland ›ein Cato‹, seine Parteigänger ›Spartaner‹, sie selbst ›eine Römerin‹. ›Seine Bürgertugend, meine Bürgertugend, unsere Bürgertugend‹ – dies Wort konjugiert sie unaufhörlich, und die Unselige merkt nicht, daß sie schon selbst ›Aristokratin‹ geworden ist und – immanente Gerechtigkeit! – schon fast ebensoviel Haß und Neid erregt wie einst ›die Österreicherin‹. (Lenôtre.)

Mme. Roland.

Stich von Baudrac nach einer anonymen Miniatur.

Aus: Gh. Vatel, Recueil de gravures pour Vouvrage intitule Charlotte de Corday et les Girondins. Paris 1864–1872

Nein, diese Frau konnte Robespierre nicht gefallen, ebensowenig wie Théroigne de Méricourt, die dem Heer ein Amazonenkorps zuführen wollte, oder wie die ehemalige Schauspielerin und nunmehrige Frauenrechtlerin Rose Lacombe, die der Nationalversammlung »ihre Person und ihren Arm gegen die Tyrannen« angeboten hatte. Sehr galant hatte der Präsident damals entgegnet, daß die Persönlichkeit der Antragstellerin eher geeignet sei, Tyrannen zu entwaffnen als zu bekämpfen, aber trotz aller Galanterie – die Männer der Revolution, der neuen Zeit, wollten von Frauen dieser Art nichts wissen. Mit dem alten System sollten auch seine Trabantinnen, die soviel Unheil gestiftet hatten, – die politischen und geistreichen Frauen – verschwunden sein. »Zurück zur Natur!« und »Bürgerlichkeit« hieß jetzt die Losung, und darum wollte man nicht mehr die Dame, sondern das Weib, die Hausfrau, die Mutter mit dem fruchtbaren Schoß …

Wirklich die Mutter, wie wir das Wort deuten und ehren? Nein, von dieser Mutter wollte Robespierre offenbar ebensowenig wissen wie von den geistreichelnden oder politisierenden Damen. Er schwärmt ja für staatliche Kindererziehung und möchte vermutlich der Mutter nur das Säugen (das der Staat doch nicht gut selber besorgen kann!) gestatten und die Erteilung des »republikanischen Elementarunterrichts« an die Kleinsten:

»Was bist du?«

»Ich bin ein Kind des Vaterlandes!«

»Was ist dein Besitz?«

»Freiheit und Gleichheit!«

»Was bietest du der menschlichen Gesellschaft?«

»Ein Herz, um mein Vaterland zu lieben, und zwei Arme, um es zu schützen!«

Ist das Kind über solchen und ähnlichen mütterlichen Unterricht hinausgewachsen, gehört es, laut Robespierres Wort, dem Staat: »Nur der Staat hat das Recht, Kinder zu erziehen, er kann dies Recht weder dem Familienhochmut noch den Vorurteilen einzelner überlassen; denn dies würde eine ständige Stärkung aristokratischer Gefühle und eines häuslichen Föderativsystems bedeuten, das die Seelen einengt und vereinsamt und neben der Gleichheit auch die Grundlagen der sozialen Ordnung zerstört.«

Die Familie ein »häusliches Föderativsystem« – man könnte aus der Haut fahren! Und solch theoretischen Nonsens sprach der Mann, der sich im spießbürgerlichsten, altvaterischsten aller »häuslichen Föderativsysteme« – der Familie Duplay – wie ein Sohn eingelebt hatte! Fast möchte man Eleonore beglückwünschen, daß es ihr erspart geblieben, mit ihm solch häusliches Föderativsystem zu begründen, wenn seine politische Sendung erfüllt sein würde. Denn dann wollte er die Stadt verlassen, ein Gütchen kaufen und als echter Rousseau-Jünger als Gleicher unter Gleichen mit biederen, fröhlichen Landleuten leben, als ein echter Bürger der neuen Zeit. Berückender Traum, aber ach, der Erfüllung noch so fern! Denn noch lange ist die große Sendung Maximiliens nicht vollendet, noch wartet Frankreich auf die große »Reinigung«, die es von allen Verrätern befreit, zunächst vom allerschlimmsten – von Ludwig, ci-devant König von Frankreich.

Ludwig XVI. im Temple sein Testament schreibend.

Kupferstich von G. Keating nach einem Gemälde von Singleton.

Wien, Porträtsammlung der Nationalbibliothek

Der Verlauf des Prozesses gegen den König ist zu bekannt, als daß man sich lange dabei aufhalten müßte. Der Konvent stellte drei Fragen: »Hat sich Ludwig der Verschwörung gegen die Freiheit der Nation und gegen die allgemeine Sicherheit des Staates schuldig gemacht?«

»Wird das gegen Ludwig Capet gefällte Urteil dem Volk zur Bestätigung vorgelegt?«

»Welches Urteil wird über Ludwig verhängt?«

Barère eröffnete die Verhandlung mit den an den König gerichteten denkwürdig-unverschämten Worten: »Ludwig, Sie können sich setzen!« Das Todesurteil wurde gefällt, der Appell an den Volksentscheid mit 423 gegen 281 Stimmen verworfen. Am 21. Januar 1793 stand Ludwig auf dem Richtplatz. Trommelwirbel erstickten die letzten Worte, die er an das Volk richten wollte, das er einst das seine genannt hatte …

Der tragische Prozeß vertiefte noch den Gegensatz zwischen Jakobinern und Girondisten. Die Girondisten waren, gleichviel ob aus politischen oder aus persönlichen Gründen, zwar für das Todesurteil eingetreten, verlangten aber nachdrücklich den Volksentscheid über den Vollzug. »Dies ist das einzige Mittel, um Europa wieder mit uns zu versöhnen!« war Brissots Meinung. Aber Robespierre, der Unbeirrbare, Unbestechliche, war für solche Argumente taub. Was kümmerte ihn Europa? Was die Ansicht der ganzen Welt, wenn es sich um einen »Tyrannen« und um »Grundsätze« handelte? »Ich versteife mich darauf, nichts von der Silbenstecherei zu verstehen, die man ausgeklügelt hat, um die Konsequenzen eines Grundsatzes zu umgehen. Niemals habe ich vermocht, in meiner Persönlichkeit zwischen dem Richter und dem Staatsmann zu unterscheiden. Ich wäre außerstande, Vernunft und Gerechtigkeit so tief zu beleidigen, daß ich das Leben eines Despoten höher schätzen sollte als das einfacher Bürger, und ich bin außerstande, mein Hirn zu zerquälen, um den Hauptschuldigen der Strenge des Gesetzes zu entziehen, das bei weit geringeren Verbrechen Anwendung findet und seine Mitschuldigen schon gerichtet hat. Weil ich mitleidig für die Bedrückten bin, stehe ich unerbittlich gegen die Bedrücker; denn fremd ist mir eine Menschlichkeit, welche Völker erwürgt und Tyrannen verschont. Dasselbe Gefühl, das mich einst, allerdings vergeblich, für die Abschaffung der Todesstrafe sprechen ließ, zwingt mich heute, ihre Vollstreckung an dem Tyrannen meines Vaterlandes zu verlangen und in ihm an dem ganzen Königtum. Es ist mir unmöglich, um irgendeines künftigen unbekannten oder aus der Phantasie gebornen Tyrannen willen den einen zu schonen, den ich unter Zustimmung einer überwältigenden Majorität als solchen erkannt habe. Ich stimme für seinen Tod.«

Diese Rede, so hart sie auch klingt, ist ein sanftes Gnadengebet gegen die Worte und Vorschläge, die im Jakobinerklub gehört werden können. Camille Desmoulins wünscht nichts Geringeres, als daß Ludwig auf dem Karussellplatz an den Schandpfahl gestellt und alsdann der Wut des Volkes preisgegeben werden sollte! Ihn übertrumpfte noch der Fleischer Legendre, der vorschlug, Ludwig XVI. in Stücke zu hauen, sie einzupökeln und jedem Departement eines davon zuzuschicken, damit es am Fuße des Freiheitsbaums verbrannt würde. So wenigstens berichtete die »Vossische Zeitung«, und wenn man zur Selbstberuhigung sich sagen möchte, daß dies wohl nur Zeitungsenten gewesen sind, so muß man sich leider an die grausige Satire des Abbé Morellet erinnern, der, entsetzt über all die Schlächterworte und -taten, die er täglich hörte und sah, schrieb: »Ich schlage die Errichtung eines nationalen Menschenschlachthauses, nach Plänen des großen Künstlers David vor. Ferner ein Gesetz, das allen Bürgern befiehlt, sich mindestens einmal wöchentlich mit Menschenfleisch aus dieser Schlächterei zu versorgen, andernfalls sie als »verdächtig« verhaftet, deportiert, erdrosselt werden. Bei jeder vaterländischen Feier muß es ein solches Gericht geben – dies ist das wahre Abendmahl, die echte Hostie der Jakobiner.«

Am 1. Februar 1793 erklärte die Republik den Krieg an England, das bald auch Holland, Spanien und Sardinien als Kampfgenossen sah. Und schnell wird in der königs- und glaubenstreuen Vendée der Bürgerkrieg toben. Die Kriegserklärung an England war ein Werk der Jakobiner, die Pitt schon seit geraumer Zeit »den Feind der Menschheit« nannten. Denn Mister Pitt hatte sich erlaubt, als Antwort auf die Weltrevolutionspropaganda, in England und Irland eine strenge Fremdenkontrolle einzuführen und Milizen einzuberufen. Solche Störung internationaler Kreise konnte sich die Republik nicht gefallen lassen, und darum führte sie nun nach außen und innen Krieg!

Das ganze Land war in fiebrischer Erregung. Die Schlacht von Valmy sowie Erfolge am Rhein und in Belgien hatten die Widerstandskraft der Nation gestärkt. Denn dies Volk, das viehisch wüten konnte, war auch des großen Aufschwungs fähig, den Revolution und Krieg gegen eine starke Koalition erfordern. Das war kein Volk des Strohfeuers, der materiellen Ideale, das nach kurzer Zeit gewinselt hätte: Frieden und Brot! Das war ein Volk, dessen Wahlspruch in Frieden und Krieg lautete: Frei leben oder sterben! Und mit diesem Wahlspruch ertrug es die Entbehrungen und Mühsale, die dieser Krieg bedingte. Ertrug sie nicht ohne Murren, aber es ertrug sie bis zum guten Ende.

Das Brot wurde immer knapper und schwärzer … Die Lebensmittel wurden peinlich rationiert … Fleisch gab es nur mehr für die Kranken … Den Wäscherinnen von Paris wurde die Seife in jämmerlich kleinen Dosen zugeteilt … Schon drohte auch völliger Papiermangel, denn die Notenpresse arbeitete Tag und Nacht, und ihrer Tätigkeit entsprechend sank der Frankenkurs und stiegen die Preise.

Robespierre war in großer Sorge. Würde das Brautschiff der jungen Freiheit, auf dem sie beglückend zu allen Völkern segeln wollte, von englischen Geschützen in den Grund gebohrt werden? Und der Sorge gesellte sich Empörung, weil die girondistischen Blätter dem Feind in die Hände arbeiteten, indem sie fast täglich von Verschwörungen und politischen Verbrechen berichteten, deren Herd Paris sein sollte. Außerdem veröffentlichten sie genau alle Vorgänge im Konvent, allwo es leider durchaus nicht so gesittet zuging, wie man von dieser Volksvertretung hätte erwarten dürfen. Parteigezänk durchschrie und lähmte ihn, und nicht selten gab es Zusammenstöße, die sich besser für eine bäuerliche Kirchweih geschickt hätten, denn für ein Parlament. Voll schmerzlicher Entrüstung ruft Robespierre den Girondisten zu: »Wahrlich, ist dies die Art, die junge Republik in den Augen der Welt zu heben, indem man ihre Wiege mit erfundenen Greueln von Blut, Unruhen, Verschwörungen und Mordtaten besudelt?!« Flehend beschwört er den Konvent, doch zu bedenken, welch klägliches Schauspiel er durch seine Zwistigkeiten und seine Tumultszenen biete, und sich zu erinnern, daß er »im Angesicht der Welt« tage. Selbstverständlich erzielten seine Mahnungen denselben Erfolg, den ähnliche Mahnungen bei allen Volksvertretungen erzielen – keinen …

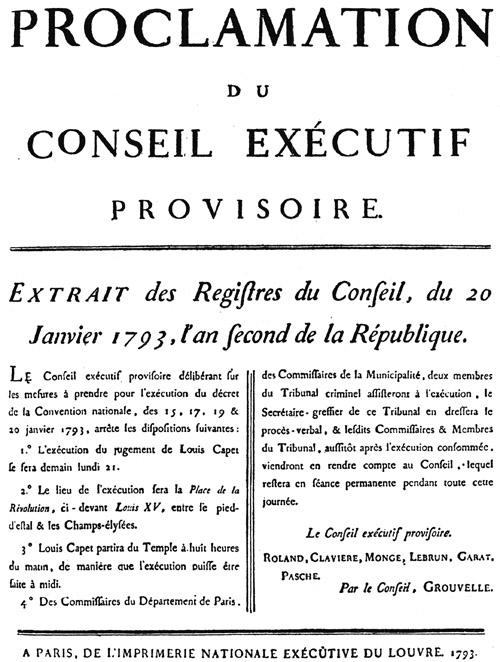

Verkleinertes Faksimile der Proklamation, die Hinrichtung Ludwigs XVI. betreffend

Aus: De Reiset, Modes et usages au temps de Marie Antoinette. Paris 1885

Robespierre war Journalist geworden, kannte die Macht der Presse und journalistischer Propaganda und machte sich daran, den Krieg gegen England auch mit der Feder zu führen. Er verlangte, daß eiligst Abhandlungen geschrieben würden, die ohne parteipolitische Färbung nur von Menschlichkeit und Vaterlandsliebe sprechen, in alle möglichen Sprachen übersetzt und in die betreffenden Länder verschickt werden sollten. Ferner erinnerte er den Konvent an die Erklärung, daß Frankreich nicht mit den fremden Völkern sondern nur mit deren Tyrannen Krieg führe, und legte klar, daß nun der Augenblick gekommen sei, diese Worte in die Tat umzusetzen. Keine Eingriffe in die religiösen Vorstellungen anderer Nationen! Keine Eingriffe in ihre Staatsform! Mögen sie glauben, was sie wollen, und ihr staatliches Leben einrichten, wie es ihnen gefällt! Wohlgemerkt: ihnen, nicht ihren Tyrannen! Sobald man anfangen würde, den bekriegten Völkern in diesen Punkten Vorschriften zu machen, sich Einsprüche anzumaßen, würde man der Reaktion und der allgemeinen Tyrannei in die Hände arbeiten.

Kein Politiker mit Auslandskenntnissen würde sich von kosmopolitisch gehaltenen und übersetzten Zeitungsartikeln Eindruck auf eine kriegführende Nation versprechen, besonders dann nicht, wenn diese Nation England heißt. Aber Robespierre war ja Franzose, stand daher allem fremden Wesen genau so verständnislos gegenüber, wie er dem praktischen Leben gegenüberstand, meinte, daß ein Deutscher, ein Engländer, ein Südländer denken und fühlen müsse wie ein Franzose, und wäre sicher sehr überrascht gewesen oder hätte es wohl für unglaublich gehalten, wenn man ihm erzählt hätte, daß die Wirkung der französischen Kriegserklärung jenseits des Kanals eine ganz andere war, als er erwartete. Sie trennte nicht, sondern schloß Volk und Monarchie fester zusammen. Ein drohender Aufstand in Irland wurde angesichts der nahenden Gefahr schnell unterdrückt, und der Krieg war, trotz der Opfer, die er dem Lande auferlegte, in England sehr populär.

Als Politiker stets im Kampf mit persönlichen Gegnern, mit wirklichen oder auch nur eingebildeten Verrätern, lebte Robespierre als Privatmann nach wie vor das bescheidene, stille Leben des braven Bürgers. Fest eingesponnen in die Familie Duplay, genoß er deren schrankenlose Bewunderung und Vergötterung mit Wohlbehagen, zudem die Duplays sein latentes Mißtrauen kräftig nährten, ihn überall Gefahr, Verrat, Mordstahl für seine eigene Brust sehen ließen. Vergebens beschwor ihn Danton, doch nicht »auf die Schwätzer« zu hören und sich von dem Wahn zu befreien, daß überall Verräter und Dolche lauerten – er glaubte den kleinen Spießbürgern lieber als dem Jakobiner; denn mißtrauische Menschen wollen bekanntlich nicht bekehrt sondern in ihrem Mißtrauen bestärkt werden. Dies Mißtrauen wuchs mit seiner Macht und sollte im Wohlfahrts- und im Sicherheitsausschuß eine schreckliche Blütezeit haben.

Charlotte Robespierre.

Lithographie von Leclerc nach einem angeblich von David herrührenden Gemälde

Ohne jegliche Kenntnis kleinlicher Menschlichkeiten und Möglichkeiten und von jenem starken Familiensinn erfüllt, den, gleich ihm, so viele andere der blutigsten Revolutionsmänner pflegten, war Robespierre auf die abstruse Idee verfallen, seine Schwester Charlotte kommen zu lassen und sie nebst seinem Bruder Augustin, der in den Konvent gewählt war, bei den Duplays einzulogieren. Jeder halbwegs lebenskundige Mensch hätte sich gesagt, daß es zwischen den Damen Duplay und Charlotte zu Mißhelligkeiten kommen müsse, da die Duplays ihren Mieter wie ein ihnen gehöriges Heiligtum betrachteten. Die Streitigkeiten zwischen den Frauen huben denn auch alsbald an. Fräulein Charlotte, herrschsüchtig von Natur, eifersüchtig auf die Duplays und ziemlich empört, daß ihr gefeierter Bruder sich, wie es schien, als Schwiegersohn einfangen ließ, stritt sich mit Frau Duplay bis aufs Messer, gleichviel, ob es um einen Marmeladentopf oder um Maximilien ging. Mit den Töchtern kam sie ganz gut aus, aber die Mutter, die Mutter! – »Ich könnte Bände voll erzählen, was für Schlechtigkeiten sie mir angetan hat!« sagt sie in ihren Memoiren. Erfreulicherweise hat sie diese Bände nie geschrieben, sondern sich begnügt, Mama Duplay als einen Teufel, sich selbst als ein schneeweißes Engelein darzustellen.

Die Brüder Robespierre nahmen zunächst keinen aktiven Anteil an diesen häuslichen Fehden. Maximilien war ganz versunken in seine Träume von der künftigen Völkerglückseligkeit und den immer neu auftauchenden Verrätern, und Augustin, ein hübscher, temperamentvoller Mensch, sah in diesem Hause über alle Weiblichkeit hinweg nur mit Anbetung auf den Bruder, an dem er mit einer selbstlosen Liebe und Bewunderung hing, wie man sie unter Brüdern in gleicher Stellung nur selten findet. Jedes Wort aus Maximiliens Munde war für Augustin ein Gebot, selbstverständlich und stolz schien dem Jüngeren der Gedanke, daß sein Schicksal unlöslich an das des älteren Bruders gebunden sei. Und Maximilien wiederum liebte diesen hübschen, heitern und gutmütigen Menschen, der so verschieden von ihm war, liebte ihn, als wäre er zu gleicher Zeit ein Kind und ein Jünger, und nannte ihn, der neben »Augustin« auch noch »Bon« getauft war, gerne mit dem Kosenamen »Bonbon«.

In diese brüderliche Harmonie hinein tönte das Gezänk der streitenden Frauen, in deren Händen Robespierre wie weiches Wachs war. Er ließ sich von ihnen hin und her schieben, als hätte er keinen eigenen Willen gehabt, duldete es, daß eines Tages Fräulein Charlotte ihn in eine Wohnung der Rue St. Florentin schleppte, die sie für sich und die Brüder gemietet hatte, und vernahm dort aus ihrem Munde, daß er sich hier ungleich glücklicher fühlen müsse als bei den Duplays. Er, stets fernab von allem Alltäglichen, schickte sich wahrscheinlich an, diesem Gebot zu folgen, und man mag sich vorstellen, wie unglücklich in diesen Tagen das ganze Haus Duplay gewesen sein muß. Aber die Vorsehung vernichtete Fräulein Charlottes schwarze Pläne. Maximilien wurde krank, und nun holte Mama Duplay ihn im Triumph zurück, um ihn zu hätscheln und gesund zu pflegen.

Augustin Robespierre.

Anon. Kupferstich

Man mag ein wenig staunen, daß Robespierre sich so gefügig von den Frauen hin und her schieben ließ, aber wie hätte er Zeit und Kraft in solch häuslichem Guerillakrieg verzetteln können? In diesem schmächtigen, verschlossenen Menschen, der bislang nur Mißtrauen, einseitiges Mitleid und Eitelkeit empfunden hatte, in diesem Bürger mit dem zierlich aufgerollten Haar und dem blütenweißen Jabot begannen jetzt Gelüste aufzubrennen, die er kaum sich selber eingestand, die er, der Jünger Jean Jacques', als »Tyrannengelüste« hätte bezeichnen müssen. Der Machthunger erwachte in ihm. Macht – Wort voll Glanz und Stärke, voll Rausch und Gefahr! Macht – den eigenen Willen zum Gesetz erheben dürfen, willenlose Menschen in der Hand halten, die man seligsprechen oder verdammen kann. Macht – ein Land zum Paradiese machen, ein Volk in Jean Jacques' Reich führen und von der Krönung des Werks herab den staunenden Völkern Europas zurufen: Dies ist mein, Maximilien Robespierres Werk! Mein Name wird, von unvergänglichem Ruhm umstrahlt, in der Geschichte fortleben!

Vorläufig freilich stehen seiner Unsterblichkeit und seiner Partei – dem »Berg« – noch die Girondisten im Wege. »Berg« heißen die Jakobiner, weil sie im Konventssaal (dem ehemaligen Theatersaal der Tuilerien) die obersten der amphitheatralisch ansteigenden Bänke innehaben. »Berg« – ein stolzer Name, der symbolische Deutung gewinnen kann! Wohlan, der »Berg« wird einen Felssturz zu Tal schicken, der die Gironde zerschmettert.