|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am nächsten Tage war das Bild im Konvent völlig verändert. Gestern hatte man Robespierres lange Rede mit Achtung angehört, heute – 9. Thermidor – war man entschlossen, ihn gar nicht mehr zu Worte kommen zu lassen. Nicht ihn, nicht die treugebliebenen Gefährten aus dem Wohlfahrtsausschuß, Couthon und Saint-Just. Der Präsident, Collot d'Herbois, hatte eben Saint-Just das Wort erteilt, da fiel ihm schon Tallien in die Rede, rief, daß jetzt endlich die Masken fallen müßten, gleichviel welches Antlitz sich hinter ihnen berge. Unverzüglich sprang ihm Billaud-Varenne bei, und ein Hagelsturm von Anklagen, Verdächtigungen, Verleumdungen umtost Robespierres Haupt. Als Landesverräter wird er gebrandmarkt, der verräterische Aristokraten als Generale ins Feld schickt, der betrügerische Beamte der Strafe entzieht, der nur darauf sinnt, den Konvent zu stürzen und die Alleinherrschaft an sich zu reißen. Pathetisch ruft Billaud-Varenne: »Wir alle werden mit Ehren zu sterben wissen, aber ich glaube nicht, daß auch nur ein einziger Volksvertreter unter der Herrschaft eines Tyrannen leben möchte!« Leidenschaftliches Geschrei: »Nieder mit allen Tyrannen! Tod allen Tyrannen!«

Bleich, bebend vor Erregung, will Robespierre sprechen, entgegnen, aber schon hat Tallien wieder das Wort, wirft Robespierre vor, daß er sich mit korrupten Kreaturen umgebe (der Salpeterkommissär von Bordeaux!), daß er zuverlässige Sektionen bedrohe, eine Willkürherrschaft führe, ein Verräter sei. Mühsam nur gelingt es Robespierre, in den Saal hineinzurufen: »Ich wende mich an die Ehrenmänner unter euch, nicht an die Schufte …« Wieder brüllender Lärm … Robespierre schreit über den Tumult hinüber dem Präsidenten zu:

»Präsident einer Mörderbande, erteile mir das Wort oder sage gleich, daß du mich ermorden willst!«

Der Präsident erachtet es für unnötig, auf diesen Zuruf einzugehen. Selbst wenn auf diesem Stuhle einer säße, der willig wäre das Wort zu erteilen, so fehlte ihm dazu die Macht. Ein Orkan von Schmähungen, Beschimpfungen, Drohungen durchflutet den Saal, und trotz aller Anstrengung ist Robespierre unfähig, den Tumult zu überschreien. Ein einziges Mal nur gelingt es ihm zu rufen: »Das ist nicht wahr …«, aber der Rest seines Verteidigungssatzes geht im Zorngelärme von Hunderten unter. Abermals versucht er, sich Gehör zu verschaffen, doch nun versagt ihm die Stimme, und höhnisch schreit ihm Garnier, ein Abtrünniger des Berges, zu: »Du erstickst an Dantons Blut!« Da aber rafft Robespierre sich und seine Stimme mit Gewalt zusammen: »Danton?! Ihr wollt Danton an mir rächen? Feiglinge, warum habt ihr ihn denn nicht verteidigt?!«

Theresens Dolch umklammert haltend, stürmt jetzt Tallien auf ihn zu. Zerrt ihn von der Tribüne herunter, und nun erfüllt wüstes Kampfgeschrei den Saal, in dem so oft von Gesetzmäßigkeit und Brüderlichkeit geredet worden war. Voll Gier suchte jeder den anderen zu verderben. Sie toben … rasen … balgen sich um das Wort wie Räuber um eine kostbare Beute … Eine Beute, die jeder will und jeder fürchtet; denn die Worte, die hier fliegen, sind in Kurare getaucht …

Rotglühende Leidenschaften erfüllen den Saal. Glut dampfen die Menschen, Glut strömt von den Wänden, Glut rinnt von der Decke auf Häupter, die gleich Kain auf Brudermord sinnen.

Da ertönt ein Ruf, vor dem die Glut für einen Augenblick verblaßt und die Leidenschaften erstarrt stehen. Der Ruf Louchets: »Ich beantrage einen Haftbefehl gegen Robespierre!«

Ein Haftbefehl gegen Robespierre – sie sehen einander betreten an. Wie leichthin Louchet das sagt: einen Haftbefehl gegen Robespierre! Doch der Gedanke ist so befremdend, so neu und ungeheuerlich, daß alle ihn für undurchführbar halten. Ein Augenblick, der vorübergeht … Louchet fordert die Abstimmung, und Lozeau, ein anderer Abtrünniger des Berges, beantragt, kühn gemacht durch Louchets Beispiel, Robespierre unter Anklage zu stellen.

Wiederum übertönt eine Stimme Leidenschaften und Haß.

»Ich bin nicht weniger schuldig als mein Bruder. Ich verlange, mit ihm verhaftet zu werden!«

Saint-Just.

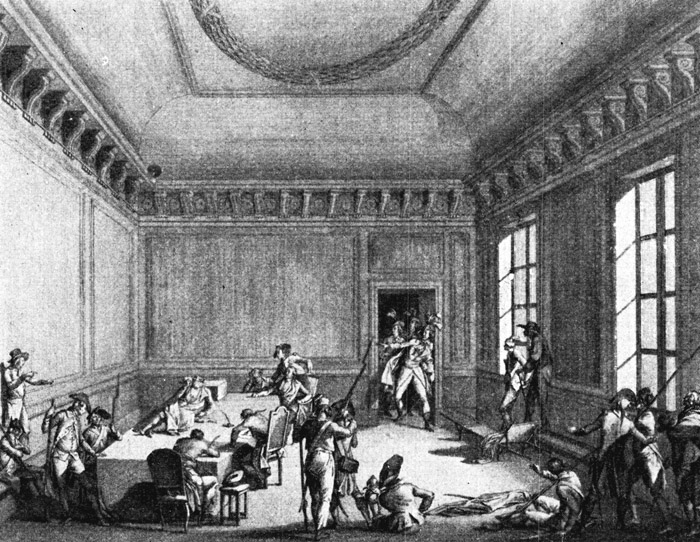

Aus: F. S. Delpech, Iconographie des contemporains.

Bd. II (Paris 1832)

Augustin ist's, der diese Worte spricht. Und noch ein anderer junger Mann begehrt zu sprechen, den seine Freunde an den Rockschößen zurückzuhalten versuchen. Sie reden auf ihn ein, daß er doch an seine junge Frau denken solle, die vor fünf Wochen niedergekommen ist, und an das Kind … Er aber denkt nur an Freundschaft und Freundespflicht. Darum erklärt Philippe Lebas, der Mann Elisabeth Duplays: »Ich will mich an dieser Schmach nicht beteiligen! Ich verlange gleichfalls, daß man mich verhaftet!«

Da etwa fünfzig zuverlässige Anhänger Robespierres als Regierungskommissäre teils beim Heere, teils in den Departements sind, ergibt die Abstimmung eine große Majorität für beide Anträge. Das Resultat wird mit brausenden Hochrufen auf die Freiheit begrüßt.

Dann beantragt Fréron, daß auch Couthon und Saint-Just verhaftet werden; denn mit Robespierre zusammen hätten sie ein Triumvirat gebildet, das sich zu Diktatoren aufschwingen gewollt, worauf der seit langem gelähmte Couthon nur sarkastisch erwidert: »Gewiß! Mein Ehrgeiz ging nach dem Thron!« Auch dieser Antrag geht durch, und Huissiers werden unverzüglich beordert, die Verhafteten abzuführen. Die Verhafteten leisten keinen Widerstand, wohl aber zucken für einen Augenblick die Huissiers zusammen. Hand an Robespierre legen – jeder scheut zurück … Seine Autorität und die Angst vor ihm sind so groß, daß über die Huissiers dasselbe Gefühl kommt, das vorhin, bei Louchets Antrag, über die Deputierten gekommen war.

Als der Befehl wiederholt wird, gehorchen die Huissiers. Die Verhafteten werden in verschiedene Gefängnisse abgeführt. Die Konventssitzung wird in Permanenz erklärt, »bis das Schwert des Gesetzes die Republik gesichert haben wird«.

Nun aber entbrennt erst der Kampf. Der kommunistische Stadtrat erhebt sich für Robespierre gegen den Konvent. Er läßt die Stadttore schließen … Sturmglocken läuten … Generalappell blasen … Verbietet allen Polizeibezirken, Häftlinge anzunehmen oder zu entlassen, sofern nicht eine Anordnung des Stadtrats vorliegt. Haftbefehle gegen sämtliche Verschwörer und ihre Mitschuldigen werden ausgegeben. Hanriot, der Kommandant der Nationalgarde, besteigt sein Roß, um Robespierre und seine Gefährten zu befreien. Aufruf an das Volk: »Erhebe dich, o Volk, lasse dir die Früchte des 10. August und des 31. Mai nicht entreißen und sende die Verräter in den Tod!«

Gegenbefehl des Wohlfahrts- und Sicherheitsausschusses: Die Stadttore sind geöffnet zu halten … Die Sektionen dürfen nicht aufgerufen werden … Befehle, um die sich heute niemand kümmert. Da Hanriot bei seinem Befreiungswerk verhaftet wird, bildet sich im Rathaus unverzüglich ein Vollzugsausschuß, und nun macht sich Coffinal auf den Weg, um Robespierre zu befreien, wenn es sein muß, mit Waffengewalt …

Der Konvent läßt sich von den ihm treu gebliebenen Sektionen bewachen. Es sind ihrer nicht gar viele. Niemand glaubt an Robespierres endgültigen Fall, und wenn er seine Feinde niederwirft, dann wehe jedem, der die Hand gegen ihn erhob … Auch die in den Straßen wimmelnde Menge neigt sich, wie es ihre Art ist, den Tätigen, den Draufgängerischen zu. Der Staatsstreich scheint mißlingen zu wollen. Die Stimmung im Konvent wird kritisch. Sektionen des Stadtrats haben den Wohlfahrtsausschuß besetzt. Schreckensbleich spricht Collot d'Herbois: »Der Augenblick ist da, wo es uns geziemt, auf unserem Posten zu sterben!« Die Stimmung des Konvents wird knieschlotternd. Die Aussicht, die Collot d'Herbois da eröffnet, ist wenig erbaulich. Im Rathaus treffen inzwischen, jubelnd begrüßt, die fünf Enthafteten ein.

Der Sieg scheint ihnen sicher, aber höchste Eile ist vonnöten. Die Schlacht darf nicht verschleppt, der Gegner muß unerbittlich verfolgt werden – bis zur Vernichtung. Der Feldherr muß sich an die Spitze der Truppen stellen, muß sie durch seine Gegenwart, durch sein Beispiel anfeuern. Robespierre hätte jetzt einen mächtigen Impuls spüren müssen, der ihn getrieben hätte, zum Volk zu sprechen, es fortzureißen, die lebendige Fahne zu sein, um die es streiten sollte. Straße? Aufruhr? Jawohl! Denn in dem Augenblicke, da er sich von einem aufrührerischen Stadtrat enthaften ließ, war er selbst schon Aufrührer, Mann der Straße. Es handelte sich jetzt nur darum, konsequent zu sein und den Kampfaufruf zu unterzeichnen, den der Stadtrat an die Pikensektion richten will.

Hier aber versagte Robespierre vollkommen. In diesem Augenblick höchster Not und größter Siegesmöglichkeit, wo es des verwegensten Entschlusses und des Tigersprungs der Tat bedurft hätte, verliert er sich in überflüssigen Worten und Bedenken. Statt einer flammenden Ansprache an Volk und Sektionen hielt er dem Stadtrat eine Dankesrede, und als er, gleich den anderen und dem Vollzugsausschuß, den Aufruf unterzeichnen soll, fragt er erst pedantisch:

»In wessen Namen geht er an die Sektion?«

Saint-Just sagt:

»Im Namen des Konvents, der wir sind!«

Da legt Robespierre die Feder hin. Nein, dies unterzeichnet er nicht! Das wäre Aufruhr gegen den Konvent! … Als ob nicht er selbst als »Menschenrecht« gefordert hätte: »Wenn die Regierung die Rechte des Volkes verletzt, ist Aufstand für das Volk und jeden einzelnen Teil des Volkes heiligstes Recht und erste Pflicht.«

Bei diesem Zögern und den juristisch-spitzfindigen Erwägungen, ob der Aufruf »im Namen des Konvents« oder »im Namen des französischen Volkes« hinausgegeben werden soll, fällt einem unwillkürlich das Wort Marats ein, der Robespierre die Kühnheit und den Weitblick des Staatsmannes absprach. Hätte er beide besessen, dann würde er gewußt haben, daß in Stunden wie diesen die Persönlichkeit alles und das Gesetz nichts bedeutet. Er war, nach seiner Auffassung, der Vertreter des beleidigten Volksrechts, also mußte er sich den Teufel darum scheren, in wessen Namen zum Sturm gegen Männer des Staatsstreichs gerufen wurde! Aber er war ein Jurist, und auch Couthon war ein Jurist, und bis sie beide gründlich erwogen hatten, ob man sagen könne, daß sie den Konvent repräsentierten, oder nicht, gingen unwiederbringlich kostbare Minuten verloren.

Der Konvent blieb inzwischen nicht müßig. Während die beiden Juristen noch immer ihrer Bedenken nicht Herr werden konnten, wurden in den Straßen bei Fackelschein (denn es war inzwischen Nacht geworden) die Ächtungsdekrete gegen Robespierre, seine Mitschuldigen und den Stadtrat bekanntgemacht. Und als Robespierre sich endlich entschließen wollte, seine Unterschrift »im Namen des französischen Volkes« zu geben, drangen Bewaffnete, geführt von einem Konventsmitglied, in den Rathaussaal ein. Ein blutjunger Gardist, Merda, hebt die Pistole, zielt auf Robespierre, der zwischen dem Bürgermeister und einem Stadtverordneten sitzt. Der Schuß knallt … Mit zerschmetterter Kinnlade sinkt Robespierres Kopf auf den Tisch … Eine Blutlache überschwemmt das Blatt, auf das er eben erst »Ro …« hatte schreiben können …

Grausen folgt auf Grausen. Im Nebenzimmer erschießt sich Lebas. Augustin Robespierre springt aus dem Fenster, um den Feinden nicht lebend in die Hände zu fallen, zerschmettert sich aber nur die Beine. Couthon liegt schwerverwundet auf der Treppe …

Kanoniere bringen auf einer Tragbahre Maximilien nach dem Wohlfahrtsausschuß, legen ihn auf einen Tisch, schieben ihm als Kopfstütze einen Munitionskasten unter das Haupt. Er liegt mit zerfetztem Gesicht, von dem unaufhörlich Blut auf den feinen lichtblauen Rock und die helle Nankinghose rinnt; denn er war – welcher Hohn! – heute fast ebenso gekleidet wie beim Fest des höchsten Wesens! Regungslos und fahl war er, daß man meinte, er würde jeden Augenblick den letzten Atemzug tun.

Lange Nachtstunden lag er so, ohne eine hilfreiche Hand für seine entsetzliche Wunde, ohne ein Wort, das Liebe oder Mitleid zu ihm gesprochen hätte. Nur Grausamkeit und Spott umtanzten seine Liegestatt, wie morgen Megären den Karren umtanzen werden, der ihn zum Richtplatz fährt … Ja, es gab wirklich Menschen, die ihn in seinem Blut und Elend verhöhnten, ihn schadenfroh grinsend mit »Majestät« anredeten und, als er verbunden wurde, riefen: »Jetzt wird der König gekrönt!« Denn gegen fünf Uhr morgens rief man endlich Ärzte, die ihm einen Verband anlegten. Sie erhielten Weisung, ihr Bestes zu tun, »damit man ihn noch richten könne« … Sie taten ihr Bestes, und so hatte der finstere Winzer, Fouquier-Tinville, Gelegenheit, noch einmal gefallene Größen in den Tod zu schicken. Es gab bei dieser Scheinverhandlung ein tragikomisches Intermezzo. Die Todesurteile dieses Volksgerichts mußten nämlich von zwei Beamten des Stadtrats bestätigt werden; wo aber sollte man diese zwei Beamten finden, da doch der ganze Stadtrat ebenfalls geächtet worden war? Die Schwierigkeit war aber nicht unüberwindlich. Die Sieger des Thermidor wollten sich nicht erst, wie ihr Besiegter, lange über Worte und Begriffe streiten. Städtische Beamte sind nicht zur Stelle zu bringen – so wird man das Urteil eben ohne ihre Bestätigung vollziehen! Und das Volk? Was sagte das Volk zu alledem? Das Volk war, wie immer, wankelmütig und auf der Seite des Stärkeren. Die Ächtungsdekrete hatten ihre Wirkung getan, und ein starker Regen, der nachts gefallen war, hatte die Menge von den Straßen fortgescheucht und die Stimmung ernüchtert. Denn Begeisterung und Kampfesmut brauchen Gleichgesinnte und Raumentfaltung; in der Enge des häuslichen Kreises aber winkt die Schlafmütze, lockt der unheroische, aber sichere »Boden der Tatsachen«. Auch gab es ja zu viele, die ein gutes Recht hatten, dem Himmel für diesen Tag zu danken. Zu viel Blut war auf Robespierres unerbittliches Wort in die Todeskelter geronnen, zu viele verhetzte, überwachte Menschen fanden nach grauenvollen Angstnächten heute zum ersten Male wieder ruhigen Schlaf …

Der verwundete Robespierre im Vorzimmer des Wohlfahrtsausschusses.

Kupferstich nach Bertaux von Berthault.

Aus: Tableaux historiques etc. Bd. II

Gegen fünf Uhr nachmittags fuhr unter einem strahlend hellen Julihimmel Maximilien Robespierre mit einundzwanzig Schicksalsgefährten zum Revolutionsplatz, wo die Guillotine aufgestellt war. Heute, da Sonnenschein, füllte wieder Volk die Gassen, durch die der Todeskarren fuhr. Aber wer hätte heute noch gewagt, sich zu Robespierre zu bekennen? Was hätte solches Bekenntnis auch geholfen? Nur ein zweiter und dritter Karren wäre nach dem Richtplatz gefahren. So blieben wohl alle zu Hause, die nicht den »Boden der Tatsachen« betreten hatten, die anderen aber blickten gierig auf die verstümmelten Opfer der Sieger. Alle Fenster waren mit Schaulustigen gefüllt. Schamlos entblößte Weiber schrien: »Zur Guillotine! Zur Guillotine!« Als der Karren vor Robespierres Wohnung vorbeizog, tauchte ein grausames Kind einen Besen in einen Kübel voll Ochsenblut, der unter der Türe eines geöffneten Fleischerladens stand, und besprengte mit Blut das Haus, um das einst alle

Totenmaske Robespierres.

Authentische Wachsmaske im Museum Tussaud, London.

Aus: Buffenoir, Tafel 29

Hoffnungen Frankreichs mit segnenden Händen geschritten waren und das heute verfemt und verlassen wie ein Spukhaus lag.

Von alledem sah Robespierre nichts mehr. Er saß mit geschlossenen Augen, das zerschmetterte Gesicht tief auf die Brust gesenkt. Er war ein Schwerverwundeter, beinahe Sterbender, der wohl nichts mehr von der Welt wußte und empfand als körperlichen Schmerz und wirres Geräusch, dem seine Todesmattigkeit keinen Sinn mehr zu geben wußte. Erlösung … Schlaf … Weiter dachte oder fühlte er wohl nichts mehr.

Unerschrocken betraten die Verurteilten das Blutgerüst. Maximilien als der letzte: so wollte es der Befehl des Konvents. Zwanzig Häupter mußte er fallen sehen: den Bruder, die Freunde, Menschen, die ihm beigestanden waren … Erschöpft von Blutverlust und Schmerzen, fahl, als wäre er schon gestorben, kam er auf das Blutgerüst. Noch eine letzte Scheußlichkeit: der Henker reißt ihm den Verband ab … ein grauenhafter Schmerzensschrei brüllt über die Menge hin, die das Blutgerüst umdrängt … Ein paar Minuten, in denen Schuld und Sühne ineinanderfließen.

Der Henker zeigt der vor Entsetzen betäubten Menge ein abgeschlagenes Haupt …

Die Tragödie Maximilien Robespierre ist zu Ende …

*

Unter den hundert und aber hundert Gestalten der Revolution ist Robespierre nicht die hinreißendste, wohl aber die rätselvollste und darum für den Psychologen interessanteste.

Wie und von welcher Art war dieser Mensch eigentlich? Die Antwort läßt sich nicht in eine straffe Formel pressen, denn sein Wesen war vielfältig und widerspruchsvoll. Er war kindlich und vertrocknet, eitel und selbstvergessen, vertrauensselig und mißtrauisch, anschmiegend und verschlossen, liebevoll und hart, philiströs und umstürzlerisch. Er besaß ein revolutioniertes Herz, ein pedantisches Hirn und bürgerliche Instinkte. Hierin hätte er sich nicht wesentlich von vielen seiner Zeit- und Kampfgenossen unterschieden, die ja zum großen Teil nichts anderes waren als temporär rabiat gewordene Bürger. Doch zwei Dinge hatte er vor ihnen voraus: Sehnsucht und Charakter. Diese beiden bestimmten ihm Weg und Schicksal.

Nicht freudlos, aber ohne den hemmungslosen Egoismus der Jugend und ohne ihre jauchzende Lust zog er durch Knaben-, Jünglings- und Mannesjahre hin, die Augen inbrünstig auf die Fata Morgana gerichtet, die ihn die Wirklichkeit übersehen, verachten ließ. Er rief nach einem Gott, doch äffende Antwort gab ihm die Wirklichkeit, die nicht duldet, daß man ihrer spotte. So mußte er schließlich in dem Blutstrom ertrinken, den er selber entfesselt hatte. Doch aus der roten Flut strecken sich seine Hände zur Nachwelt hin, weisen auf das Wort, das ihm Epitaph und Bürgerkrone sein soll. Das Wort, das seine große Schuld nicht löschen kann, das aber doch schwerer wiegt, als es klingt, und bezeugt, daß dieser Mann alles verlieren konnte, nur sich selber nicht. Das Wort, das einst, in seiner glücklichen Zeit, an seinem Porträt im »Salon« stand: