|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 3. Juli des Jahres 1789 hatte die große Stadt Paris nur noch einen Mehlvorrat von eintausend Säcken, und gegen Mittag gab es nur mehr in vereinzelten Bäckerläden Brot zu kaufen. Man kann sich die Stimmung der Bevölkerung vorstellen und glauben, daß diese Stimmung nicht friedlicher wurde, als unablässig mehr und immer mehr Militär heranströmte und die Stadt unversehens mit drei Lagern zernierte, die mit einer drohenden Artillerie und gewaltigem Munitionsvorrat versehen waren. Es hieß, daß diese Truppen die ruhige Bürgerschaft vor etwaigen Pöbelexzessen schützen sollten, aber weder »die ruhige Bürgerschaft« noch die Nationalversammlung war von solch königlich-väterlicher Fürsorge zu überzeugen, hatte vielmehr das deutliche Gefühl, daß das Kindbett einer Verfassung nicht unter Waffengelärm abgehalten werden solle. So schickte die Nationalversammlung wieder einmal eine Deputation an den König mit der Bitte, die Truppen zurückzuziehen, die, nach dem Wunsche der Versammlung, künftighin nicht nur auf den König, sondern auch »auf die Nation« vereidigt werden sollten. Und dann versenkte sich die Nationalversammlung tief in die Vorlagen, die ihr von dreißig soeben eingerichteten Bureaus à vierzig Mitgliedern gemacht wurden. Selbstverständlich saß der Rechtsanwalt aus Arras in einem dieser Bureaus, und er war gewiß hochbefriedigt, daß an erster Stelle von neun Punkten, über die beraten werden sollte, »Erklärung der Menschenrechte« – Freiheit, Gleichheit, Sicherheit und Eigentum – stand. Am 10. Juli aber wird er mit Bailly und dreiundzwanzig anderen Abgeordneten dem König eine neuerliche Adresse überreichen, die zwar immer noch »in den ehrfurchtsvollsten Ausdrücken« abgefaßt ist, in der aber doch Mirabeaus Zornesatem weht: »Wenn Truppen von allen Seiten anrücken, wenn Feldlager errichtet werden, wenn der Widerhall von großen Geschützen ertönt, wenn die Hauptstadt gleichsam in Flammen steht, – kann da die Nationalversammlung schweigen? Wir bitten Sie im Namen des Vaterlandes: schicken Sie Ihre Soldaten, die lärmende Artillerie, die fremden Truppen nach Haus. Ein französischer Herrscher ist nirgends sicherer als im Schoß seines Volkes, Abgeordnete der Nation sind berufen, um mit Ihnen, Sire, dem Lande eine Verfassung zu geben. Erlauben Sie, daß sie diesen wichtigen Auftrag in voller Freiheit erfüllen können.«

An jenem Julitage stand Robespierre zum ersten Male wieder dem König gegenüber, den er vor etwa fünfzehn Jahren im Collège Louis-le-Grand mit schwungvollen Lateinversen begrüßt hatte. Damals war der Freiplatz-Zögling Robespierre wohl ganz klein gewesen vor Ehrerbietung, und der plumpe Königsjüngling hatte trotz aller Linkischkeit und Unsicherheit gewußt: hier wie überall bin ich der Herr! Heute ist der Rechtsanwalt und Abgeordnete Robespierre der freie Bürger, der Worte übermittelt, die ebensowenig knien wie er und seine Standesgenossen. Der königliche Mann aber, dem er diese Worte überbringt, ist heute in seinem Innern noch viel unsicherer als er je in seinem Auftreten war und zweifelt mit Recht, ob er heute noch irgendwo der Herr ist.

Ob Robespierre sich jener langvergangenen Stunde entsann? Ob sich ihm Betrachtungen über die veränderte Gegenüberstellung aufdrängten? Ob er in allem ein Walten der Vorsehung sah? Gewiß tat er das auf seine besondere Art. Ihm, dem Ideologen vom reinsten Wasser, kam gewiß nicht der Gedanke, daß ein klügerer und willensstärkerer König immerfort Herr der Lage geblieben wäre. Er, der Prinzipienreiter katexochen, war vermutlich überzeugt, daß die Geschehnisse so hatten kommen müssen, weil sie in »der Natur«, das heißt, in den Ansichten Jean Jacques', begründet lagen …

Wenn Graf Mirabeau sagte: »Die Stadt steht in Flammen«, so eilte er damit den Ereignissen um ein weniges, aber auch nur um ein weniges voraus. Paris brannte noch nicht, aber es qualmte und zündelte und knisterte schon überall. Aufläufe … Zusammenrottungen üblen Gesindels … mißhandelte Polizisten … Sturm auf die Bäckerläden und Gefängnisse … kurz die ganze Avantgarde, die eine Schlacht einleitet. Es braucht nur ein Funken zu fallen, ein einziger Funken, und das Pulverfaß Paris explodiert.

Der Funken fällt wenige Tage später. Fällt von Versailles her, dessen Ställe und Park von Pferden und Soldaten wimmeln und wo die deutschen Söldner vom Grafen Artois und der Gräfin Polignac, der verhängnisvollen Intimissima der Königin, mit Liebenswürdigkeiten und Leckerbissen überhäuft werden. Ja, ja, man war schon auf die fremden Truppen angewiesen, denn das Regiment Picardie hatte sich bereits geweigert, im Ernstfall auf das Volk zu schießen, weil es dadurch seiner Ehre als Bürger verloren ginge, und zwei Soldaten vom Garde du Corps hatten erklärt, sie ließen sich nicht als Patrouillen verwenden, denn hierzu seien sie nicht verpflichtet. Und als sie darauf wegen Ungehorsams entlassen werden sollten, trat das ganze Regiment solidarisch für sie ein und forderte insgesamt die Entlassung.

Nein, dieser König war schon nicht mehr der Herr, aber er wollte es noch nicht eingestehen, oder vielmehr seine Ratgeber duldeten nicht, daß er es eingestand, und so hatte er die Truppen nicht zurückgezogen, obgleich die um Paris lagernden Regimenter nach dem Beispiel der Garde du Corps sich ebenfalls verpflichteten, nicht auf das Volk zu schießen. Und trotzdem rief der schlechtunterrichtete König sie nicht aus ihren Lagern in ihre Garnisonen zurück und ließ, wie mit Blindheit geschlagen, den Funken in das Pulverfaß fallen. Dieser Funken war – die neuerliche Entlassung Neckers, der durch den Baron Breteuil ersetzt wurde. Die Reaktion schien im Anmarsch, denn das neuernannte Ministerium bestand aus lauter Leuten, die nicht nur dem Namen sondern der Gesinnung nach durchaus das waren, was damals als »aristokratisch« unpopulär war.

Der erste, der die Nachricht von Neckers Entlassung nach Paris brachte, wurde für irrsinnig gehalten, so unfaßlich erschien es dem Volke, daß der König eben jetzt den Mann fortschicken würde, der eine Stütze des Landes und der Nation war. Doch als sich herausstellte, daß der scheinbar Verrückte die Wahrheit gemeldet hatte, brach ein unbeschreiblicher Tumult los. Zusammenrottungen von braven Bürgern und von Gesindel … Geschrei … Drohungen … erhobene Fäuste … Schnell werden alle Theater, Cafés und Läden geschlossen, denn alles sieht schon nach Sturm und Plünderung aus. Im Palais Royal hat ein kleiner Unternehmer bis zur Stunde Wachsbüsten bekannter Persönlichkeiten gezeigt … »Hast du die Büsten Neckers und des Herzogs von Orléans?« »Gewiß!« »Her damit! Wir wollen sie im Triumph durch die Straßen tragen, damit die Aristokratenhunde und die Verräter in Versailles sehen, wem wir unser Vertrauen schenken!« Wer »verdächtig«, das heißt, aristokratisch scheint, wird überfallen, mißhandelt und kann von Glück sagen, wenn er mit dem Leben davonkommt.

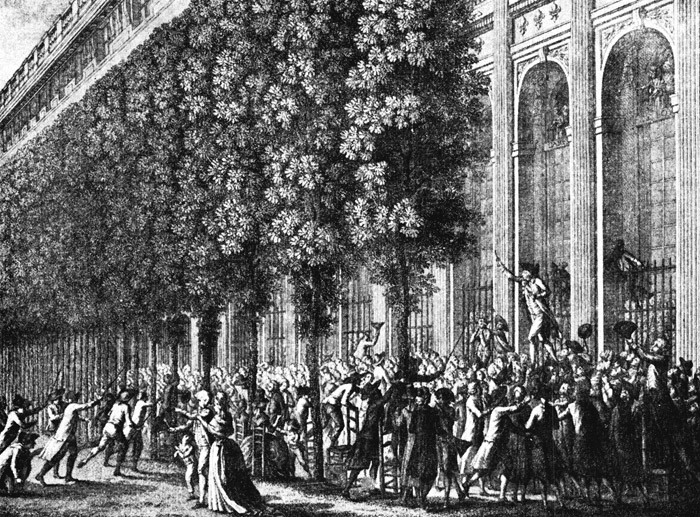

Camille Desmoulins ruft das Volk zu den Waffen.

Nach Prieur gestochen von Berthault.

Aus: Tableaux historiques etc. Bd. I

Aber wo bleibt das Militär, das doch, »um Unruhen zu verhüten«, zwischen Versailles und Paris und um Paris herum gelagert wurde? Das Militär – traut sich nicht in die Hauptstadt hinein, weil es fürchten muß, hinterrücks, aus Fenstern und von Dächern herab erschossen zu werden. Seine Lust, die aufsteigende Volksmeuterei niederzuschlagen, ist auch gering. Gleichviel ob Dragoner, Garden oder Invaliden – sie kommen als gute Freunde in die Stadt, werden freudig empfangen und vom Pöbel im Palais Royal fein bewirtet. Wer die Kosten dieses grandiosen Festessens bezahlte? Niemand fragt danach. Selbst die Schweizer Garden wollten die Hände zum lecker bereiteten Mahle heben, aber als ihre Vorgesetzten ihnen das Ungehörige ihres Betragens vor Augen führten, besannen sie sich auf ihre Pflicht und marschierten, wie ihnen befohlen ward, in die Gegend von Versailles ab.

Die Nationalversammlung schickte indessen wieder einmal eine Adresse an den König, in der die Rückberufung Neckers, die Entlassung der neuen Minister, die Zurückziehung der Truppen und die Bildung einer Bürgermiliz gefordert wurde. Die königliche Antwort lautete sehr hochnäsig: »Mir allein kommt es zu, zu bestimmen, ob es richtig sei, die abgedankten Minister zurückzurufen. Die augenblickliche Lage gestattet noch keine Zurückziehung der Truppen. Die Stadt Paris ist zu groß, als daß es möglich wäre, einer Bürgermiliz die öffentliche Sicherheit anzuvertrauen. Ich werde nicht aufhören, die Abgeordneten zu ermahnen, ihre wichtige Arbeit ununterbrochen fortzusetzen.«

Man kann sich denken, daß diese Stellungnahme weder die Nationalversammlung noch die Hauptstadt befriedigte. Hier war es inzwischen schon zu den ersten Kämpfen zwischen Bürgerlichen und königstreuen Regimentern gekommen. Der erste Schuß war vom Regiment Royal Allemand gefallen, das erste Blut geflossen, und die wildgewordene Menge schrie, brüllte, johlte nun: »Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wir sind verraten! Zu den Waffen! Wehre sich, wer kann!« Von allen Türmen läuten die Glocken Sturm … Wer nicht Waffen tragen kann, verschließt sich ängstlich zu Hause. Glücklich die, denen gestern noch Postpferde zur Verfügung standen, um fliehen zu können. Heute, am 14. Juli, ist diese Möglichkeit abgeschnitten; denn niemand darf mehr die Stadt verlassen, könnte es auch nicht, weil eben keine Postgäule mehr vorhanden sind. So groß ist die gestrige Zahl der Flüchtlinge gewesen! Alle ansässigen Bürger werden in den Kirchen zusammengerufen, um die vom König verweigerte Bürgermiliz zu bilden, und alsbald melden sich Tausende … Zehntausende … Der 14. Juli findet die Stadt kampfbereit.

Zwar in den Morgenstunden schien sie, gleich allen Nervösen, nicht zur Arbeit aufgelegt, um Mittag aber begann ihr Blut zu kochen, und wieder schrie, brüllte, johlte es:

Zu den Waffen! Zu den Waffen!

Sie stürmen die Militärschule … brausend wirft sich die Menge gegen das Tor des Invalidenhauses, das außer alten Soldaten auch etliche Geschütze und Munition besitzt.

Waffen, Waffen!

Der Kommandant, Herr von Sombreuil, wagt keinen Widerspruch. Wozu die alten Veteranen nutzlos hinopfern? Sie wollen Waffen? Schön! Gebt sie ihnen!

Die Tore des Invalidenhauses öffnen sich. Brandend stürzt die Menge hinein, kehrt stolz mit Flinten, Kanonen und Munition zurück, Besitz, der gestern noch dem König gehörte wie die Veteranen, die in ihren jungen Tagen bereit waren, für ihn und sein Haus zu sterben …

Nun steigt über dem Schrei nach Waffen ein anderer gellend empor:

Zur Bastille! Zur Bastille!

In der Bastille muß noch ein großes Waffenlager sein! Die Waffen gehören von heute an der Nation!

Zur Bastille! Zur Bastille!

Auch der Kommandant der Bastille, Herr von Launay, wagt scheinbar keinen Widerstand. Gibt Befehl, die Zugbrücke zu senken, um die zu ihm beorderte Bürgerkompanie einzulassen. Siegesfroh und arglos betreten sie den düstern Hof des Gefängnisses, das soviel Jammer und Ungerechtigkeit angesehen hatte. Als brave Bürger wußten sie nicht, daß Festungen, wie immer sie sein und heißen mögen, nur selten ohne Blutvergießen genommen werden. Kaum aber haben sie den Hof betreten, da werden sie von Flinten und Geschützen niederkartätscht.

Blutzeugenschaft macht unwiderstehlich. Das Blut dieser Getöteten glich der Oriflamme der einstigen Könige Frankreichs. Die alte hatte über den Häuptern geweht, die neue lag auf dem Steinpflaster des düstern Hofes, und wie ihre Ahnfrau kündete auch sie höchste Not:

Zum Sturm! Zum Sturm!

Flintenschüsse knattern … Kanonen donnern. Brausend, rasend, brüllend, einer fürchterlichen Woge gleichend, werfen sich Miliz und Volk in breiter Brandung gegen Gemäuer, das Jahrhunderten getrotzt hatte. Flintenschüsse knattern … Kanonen donnern. Immer wilder frißt sich die breite Brandung in das Gemäuer ein. Wie lange wird es noch standhalten?

Ein Kanonenschuß sprengt das Tor. Der richtige Herold für einen Sieger. Schon ist die verräterische Zugbrücke heruntergerissen … überklettern Soldaten und Miliz die schwarzen Schreckensmauern.

»Rache! Rache! Rache für unsere gemordeten Brüder! Rache für die gefallenen Nationalgarden! Rache für jahrhundertelangen Frevel! Rache für alles, was hier geschah! Rache für alles, was uns geschah!«

Ein entsetzliches Strafgericht hebt an. Schon rollen zwei Köpfe auf das Steinpflaster: eben noch gehörten sie Herrn von Launay und seinem Adjutanten. Und schauerlich! Dort liegt gelblich, mit blauunterlaufenen Nägeln eine abgehauene Hand: die Hand des Kerkermeisters, die grausame Hand, die hier die Pforten schloß.

Freundes- und Feindesblut ist über die Oriflamme der Gemordeten hingeströmt, Rache ist genommen und wird noch genommen werden – im Augenblick aber ist es an der Zeit, Milde walten zu lassen oder vielmehr Gerechtigkeit, wie man sie eben in Zeiten des Aufstands versteht. Alle Papiere, die sich finden, werden verbrannt, alle Gefangenen befreit. Der Wahrheit die Ehre, es waren ihrer nur mehr etliche, und der eine von ihnen, ein etwas idiotischgewordener alter Mann mit einem Weichselzopf bot einen wenig erbaulichen Anblick. Doch was tut's? Man wird ihn um so lieber als »Opfer der Tyrannei« im Triumph durch die Straßen führen!

Die wilde Brandung ist verebbt. Schon will der Tag sich neigen. Es ist Zeit, daß die Sieger sich der »guten Stadt Paris« zeigen, sich und ihre Trophäen: die abgeschlagenen. Köpfe der Herren von gestern. Aufgespießt trägt man die Totenhäupter umher, und ihr stummer Mund kündet beredter als irgendeine Proklamation, daß das Volk heute und für immer Herr der Zwingburg geworden ist. Morgen schon wird mit der Schleifung des fürchterlichen Bollwerks begonnen, und über ein Weilchen wird der Fremde, der nach Paris kommt, sich über neuartige, seltsame Ohrgehänge und Broschen der Pariserinnen wundern. Grau, glanzlos und unscheinbar sind sie und dünken doch ihren Trägerinnen köstlicher als Diamanten und Rubinen; denn sie sind aus Splittern der zerstörten Bastille gefertigt.

Versailles aber, die Sonne, wußte so wenig von dem, was am 14. Juli geschehen, daß der König ruhig auf die Jagd gegangen war und in sein Tagebuch einzeichnete, an besagtem Tag sei nichts von Bedeutung vorgefallen …

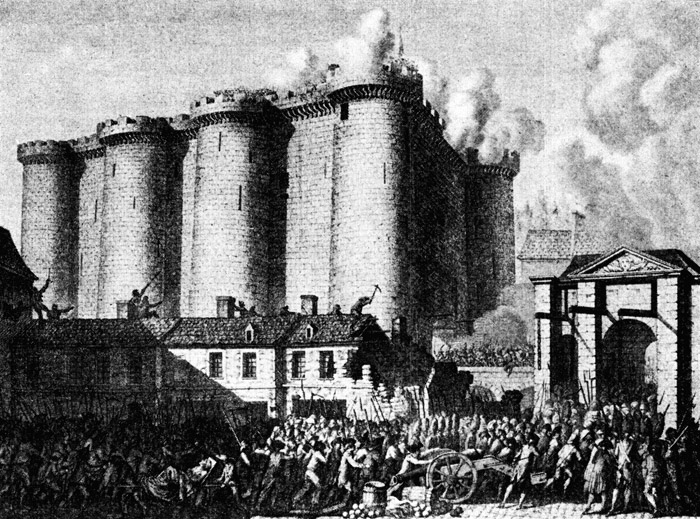

Einnahme der Bastille.

Nach Prieur gestochen von Berthault.

Aus: Tableaux historiques etc. Bd. I

Kanonenschüsse rufen zuweilen Taubheit hervor, der Schuß jedoch, der das Tor der Bastille gesprengt hatte, übte eine heilsame Wirkung auf das Gehör des Königs aus. Ludwig vernahm jetzt deutlicher die Stimme des Volkes und das Gebot der Stunde und tat also, was gestern ein Zeichen des Verständnisses gewesen wäre, heute aber nur ein Beweis der Schwäche war: er entließ sein neues Ministerium und rief Necker zurück. Auch erschien er unvermutet in der Nationalversammlung, wie ein Bürger, ohne militärisches Geleit, erklärte, daß er sich der Versammlung anvertraue, und gab ihr bei dieser Gelegenheit zum ersten Male den von ihr selbst gewählten Namen, den anzuerkennen er sich bislang geweigert hatte. Die Versammlung war von diesem impulsiven Entgegenkommen gerührt, man jubelte dem König zu, und alles schien im besten Einvernehmen. Da gab es aber für Versailles schon wieder einen neuen Schreck. Es verlautete, daß der Erdkreis Paris sich auf seine Sonne stürzen wolle, um ihr den schon nicht mehr überhell leuchtenden Glanz zu rauben …

»Paris marschiert! Paris will den König in seiner Mitte sehen!«

Welche Forderung umschlossen diese Worte, welche Ängste riefen sie hervor! Die Königin, deren Seele im Unglück jener Größe entgegenreifte, die sie als die echte Tochter einer alten Herrscherrasse kennzeichnete, die Königin zittert bei dem Gedanken, den König in diese Stadt zu lassen, die noch dampft von Mord und Kampf. Denn es war nicht bei den Bastillenopfern geblieben. Herr von Flesselles, der Vorstand der Kaufmannschaft, war scheußlich gemordet worden, weil man (angeblich oder wirklich) in den Taschen des toten Bastillenkommandanten einen Brief Flesselles' gefunden hatte, in dem er Launay die Zufuhr von Munition und Hilfe versprach: »Bis dahin mag sich die Kanaille erlustieren.« Und Foulon, Generalintendant der Finanzen, dem sie das herzlose Wort nacherzählten: »Wenn die Pariser kein Brot haben, sollen sie Gras fressen!«, Foulon und sein Schwiegersohn waren abgeschlachtet worden, Foulons Haupt, dem sie ein Grasbüschel in den Mund gestopft hatten, wurde aufgespießt umhergetragen, der Leichnam durch die Straße gezerrt.

Und in diese Stadt, die starrt von den Waffen der Nationalgarde, in der Tag für Tag die Hammerschläge erschallen, unter denen die Bastille einstürzt, – in diese Stadt will sich der König wagen! Marie Antoinette bebt, als zöge er in die Schlacht, der König aber ist willens, auch jetzt dem Wunsche des Volkes nachzukommen. Wohl hatte sein Schwager Josef recht, als er einst von ihm meinte: »er ist dazu geschaffen, um von einer Hörigkeit in die andere überzugehen«, aber an persönlichem Mut hat es Ludwig nie gefehlt, und was immer man ihm vorwerfen mag, Feigheit, das Kennzeichen der Niedriggeborenen, hat er nie gekannt. Nur die Vorstellung, daß Paris auf Versailles marschieren könnte, verursacht ihm so gewaltiges Unbehagen, daß er alsbald nach Paris melden läßt, er werde kommen.

Statt eines Militärkordons geleiten ihn hundert Abgeordnete der Nationalversammlung in die Hauptstadt, die sich zu festlichem Empfang gerüstet hat. Unter diesen Hundert befindet sich auch der Rechtsanwalt Robespierre. Seit seinen Schul- und Studienjahren hat er Paris nicht wieder gesehen. Damals war er ein armer Teufel, der aus Staatsmitteln gnädig einen Freiplatz und Stipendien bekam, heute betritt er Paris als Mann, betraut mit einer Sendung, und sein Ideologenherz jauchzt, da er das Antlitz der Stadt so völlig verändert sieht. Nein, dies war nicht mehr das Paris der »Tyrannen«, nicht mehr der Erdkreis, der sich ergebenst um die Sonne von Versailles drehte! Überall die zur Nationalgarde erhobene Bürgermiliz, die der Marquis Lafayette, einst Vortänzer der Königin, kommandiert! Überall die dreifarbige Kokarde, die dem Weiß der Bourbonen das Blau-rot der Hauptstadt vermählt und damit kundgetan hat, daß sie neben dem Herrscher als gleichberechtigt zu stehen wünsche. Nicht nur Miliz und Soldaten tragen sie, nicht nur Bürger und Bürgerinnen, sondern auch Mönche und Nonnen, die zum Empfang des Königs erschienen sind. Überall ertönt der Ruf: »Es lebe die Freiheit! Es lebe die Nation!«, und an der Barriere von Passy überreicht der neue Bürgermeister, Bailly, dem König die Schlüssel der Stadt:

»Es sind dieselben, die Heinrich IV. überreicht worden sind. Er hatte sein Volk zurückerobert, heute hat sich das Volk seinen König zurückerobert!« Armer, eroberter König! Um erobert zu werden, muß man besiegt sein, und besiegt ist Ludwig und in ihm das Königtum. »Geschaffen, um aus einer Hörigkeit in die andere überzugehen« … Gehorsam steckt er die Freiheitskokarde, die ihm überreicht wird, an seinen Hut, sagt: »Das Volk kann immer auf mich zählen!« und ist im übrigen genau so ungewandt und ergriffen, wie er stets bei Anlässen ist, die ihm die eigene Schwäche zum Bewußtsein bringen. Was in seinem Innern vorging, hat er vermutlich keinem Menschen oder nur bei der Heimkehr seiner Frau verraten. Wie aber der Rechtsanwalt Robespierre empfand, wissen wir genau aus einem Brief, den er über diese ganze Fahrt schrieb: »Kein Wort ist mächtig genug, um dies erhabene Schauspiel zu schildern, und noch weniger könnte es die Gefühle wiedergeben, die es in allen fühlenden Herzen hervorrief. Stellen Sie sich einen König vor, dessen Namen gestern noch die Hauptstadt und mit ihr ganz Frankreich erzittern machte, und dieser König schreitet heute durch ein zwei Meilen langes dreifaches Bürgerspalier, und in diesen Bürgergarden erkennt er immer wieder Soldaten von gestern, immer wieder vernimmt er den Schrei des Volkes: Es lebe die Freiheit! Es lebe die Nation! Und diesen Schrei vernimmt sein Ohr zum erstenmal in seinem Leben.«

Gewalt – Blut – Mord – Robespierre blickt über sie hinweg, sieht sie überhaupt nicht. Sein Ideologenhirn weiß nur von »Freiheit« und vom »Recht des Volkes«, und auch die provinzialen Aufstände und Greueltaten, von denen Lally-Tolendal wenige Tage nach dem Bastillensturm der Nationalversammlung berichtet, gehören für den Rechtsanwalt aus Arras zum »Recht des Volkes«. Ein Wüterich also? Ein Anarchist? Keine Spur davon, aber ein Ideologe! Ein Ideologe, der buchstäblich in Ohnmacht fiele, wenn er jemals ein abgeschlagenes Haupt erblickte, denn er kann (ein schauerlicher Witz der Natur!) kein Blut sehen, nicht einmal das eines geschlachteten Tieres! Aber er sieht all die Greuel, die heute schon sind und die morgen sein werden, niemals mit seinen leiblichen Augen, und niemals tritt ihm in menschlicher Gestalt der Jammer entgegen, der an der Leiche eines geliebten Gatten und Vaters, einer ermordeten Frau und Mutter klagt. Robespierre weiß nichts, von der Welt, wie sie ist, er weiß nur von der Welt, wie sie sein müßte. Er kennt keine Menschen und Menschenschicksale, er kennt nur den literarischen Begriff »die Unterdrückten«. Gewiß, er hat in Arras Armenprozesse geführt, hat mannhaft um das Recht auf den Blitzableiter gestritten, aber schließlich waren dies alles Zivilprozesse, in denen es um Hab und Gut, um Fortschritt oder Dummheit, nie aber um Tod und Leben ging. Nie kam diesem eingefleischten Ideologen in den Sinn, daß es auch im freiesten Staat nicht angeht, ohne weiteres Adelssitze zu plündern, niederzubrennen oder in die Luft zu sprengen. Adelssitze gehörten zum Begriff »die Bedrücker«, und nie fiel ihm ein, daß es immerhin auch würdige Adelige und unwürdige Bürger geben könne. Die Menschheit teilte sich für ihn in weiße und schwarze Schafe. Die schwarzen waren die Verderber und mußten ausgerottet werden, damit die guten weißen, tugendhaft und erhebender Gefühle voll, ihres Weges zur Freiheit gehen konnten. Und wenn die Menschheit zu drei Vierteln aus schwarzen Schafen bestünde, – gut, dann wird man eben dreiviertel der Menschheit ausrotten! Er sagt das nicht, in jener Zeit denkt er es auch nicht, denn die Ära der Ausrottung hatte noch nicht begonnen. Aber da er Menschen nicht kennt, Gewalttaten und Jammer nie sieht, ist für diesen Juristengeist alles nur ein Rechenexempel, das glatt aufgehen muß, wenn die Freiheit siegen soll. Lally-Tolendal, der Sohn jenes Grafen Tolendal, der einst einem Justizmord zum Opfer gefallen, war anderer Meinung, stellte den Antrag einer »Proklamation an das Volk«, die es an die vom König empfangenen Wohltaten erinnern und es auffordern sollte, die Ruhe und öffentliche Sicherheit nicht weiter zu gefährden. Doch schon überwand der Rechtsanwalt aus Arras seine Scheu zu sprechen und fand: »Man muß den Frieden lieben, aber nicht weniger die Freiheit.« Und er zerpflückt den Antrag Lally-Tolendals und erklärt, daß er sich zu leicht gegen diejenigen anwenden lasse, die der Freiheit gedient haben und aufgestanden sind, um eine entsetzliche Verschwörung des Hofes zunichte zu machen. Obendrein sei er geeignet, die Herzen aller guten Bürger mit Unruhe zu erfüllen, »und das in einem Augenblick, wo die Kabalen der Feinde der Revolution noch die ganze Tatkraft aller Patrioten erforderlich machen können«. In diesen Worten offenbart sich der ganze Robespierre mit seiner Unkenntnis von Menschen, mit seinem latenten Mißtrauen. Er wird von Marat, dem Kommunisten, der mit dem Abschaum der Straße fraternisiert, weit abrücken, weil er die üblen Instinkte dieses Abschaums vor Augen hat, aber es fällt ihm nicht ein, daß die Plünderer, Mordbrenner und Bombenwerfer der Provinz auch nichts anderes sind als Abschaum … O nein! Sie sind »Patrioten«, die für die Freiheit gekämpft haben! Für ihn gibt es eben nur zwei Gewalten: Dinge, über die er nicht wegsehen kann, und die Idee. Er besitzt keine Spur von Instinkt, von jener Divinationsgabe, die zum großen Menschen gehört. Er ist verbissen in die Idee, scheint zuweilen kaum etwas anderes als eine in einen Menschenleib gesteckte Idee. So, als Sendbote seiner Idee und als Geleitsmann des Königs, betrat er nach jahrelanger Abwesenheit Paris wieder, das über ein kurzes heftiger vor ihm zittern wird, als es je vor einem Ludwig gezittert hatte …

So groß die Freude über einen Sieg auch sein mag, – wenn der Hunger um die Sieger schleicht, mindert sich die gehobene Stimmung merklich, und dem Pathos des Festtages folgen die Nöte des Alltags. Ja, man hat die Bastille zerstört, man hat den König nach Paris »erobert« (sprich: befohlen), man hat eine Nationalgarde und eine trikolore Kokarde, – aber gibt es deshalb etwa mehr und billigere Lebensmittel? Müssen deshalb nicht nach wie vor die Hausfrauen stundenlang vor den Bäckerläden anstehen? Steigen deshalb die Preise nicht täglich? Muß man deshalb nicht fürchten, daß eine richtige Hungersnot vor der Türe steht, und daß das schreckliche Wort vom Grasfressen Wahrheit werde? Hunger ist nicht nur der beste Koch, wie das sanfte Sprichwort behauptet, er ist auch der beste Hetzer, der erfolgreichste Revolutionär. In Paris beginnt es wieder zu gären, zu brodeln … will ausbrechen … rasen … Zornig richten sich die Blicke nach Versailles, nicht etwa auf die Nationalversammlung, sondern auf das Märchenschloß, in dem soeben ein neuangekommenes Soldatenregiment – Regiment Flandern – köstlich bewirtet und von den Majestäten mit Huldbeweisen überhäuft wird … Jawohl, die geben Gastmähler, indes wir, in Paris, nicht wissen, ob wir morgen noch ein Stück Brot haben werden! Denen fehlt nichts … die lassen sich nichts abgehen …

Gleich wurde auch (und gewiß nicht ohne Grund!) das im Franzosen so tief eingewurzelte Mißtrauen wach. Was soll dies Regiment Flandern? Genügt zur Bewachung der Majestäten die Nationalgarde nicht mehr? Wozu diese fremden Soldaten, die mit Champagner und Leckerbissen regaliert werden? – Mißtrauen, Unwille und Hunger steigen …

Ist's möglich? Darf man seinen Ohren trauen? Beim Festmahl für das Regiment Flandern hat es antinationale Demonstrationen gegeben? Die Musik hat aus Grétrys »Richard Löwenherz« die Arie gespielt: » O Richard, o mon roi, l'univers t' abandonne!«, und da haben die Offiziere ihre Säbel gezogen, die dreifarbige Kokarde von ihren Hüten gerissen und die weißen angesteckt, die ihnen die Königin reichte.

Verrat! Verrat!

Was hilft es solcher Volksstimmung gegenüber, daß die Nationalversammlung wirklich eine Herkulesarbeit vollbringt? Sie schafft alle Feudalrechte ab, willig oder auch unwillig entsagen Adel und Klerus ihren Privilegien. Alle sind künftighin vor dem Gesetze gleich. Es gibt keine käuflichen Ämter mehr. Jagd und Fischfang sind frei. Alle Sondervorrechte der Provinzen, Städte usw. sind aufgehoben. Frankreich wird überhaupt keine Provinzen mehr haben, sondern Departements, die eine straffere Zentralisierung der Verwaltung gestatten. Glaubensfreiheit für alle. Kein Zwang der Gewissen mehr, keine Gelübde, die Zwang hält. Mönche und Nonnen mögen, sofern sie wollen, ihre Klöster verlassen oder in ihnen bleiben, – der Mensch ist frei geboren und niemand darf ihm Fesseln anlegen, auch nicht die einer aufgedrängten Freiheit. Die Priester werden künftighin den Bürgereid leisten müssen, aber im übrigen wird niemand sie hindern, ihren Amtspflichten nachzugehen. Jeder Bürger kann ohne Ansehen der Geburt jegliches Amt und jegliche Würde erlangen …

Dies alles und noch viel mehr vollbringt die Nationalversammlung, und niemand wird leugnen, daß sie redlich bemüht ist, in friedlicher Arbeit die Neugeburt des alten, kranken Landes vorzubereiten.

Aber die Teuerung! Der Hunger!

Herr Necker hat allerdings bei seiner zweiten Entlassung dem König sagen lassen, daß bis zum Beginn der neuen Ernte genügend Getreide vorhanden sei, – aber wo ist es?

Wieder richten sich zornige Blicke nach Versailles.

Die werden schon wissen, wo es ist! Die leiden keine Not! Die sitzen fern vom Elend und lassen uns krepieren!

Es gärt, es brodelt, es schäumt, es drängt zum Ausbruch … Die Weiber werden rasend, die Weiber, die, überreizt von den Mühsalen des Tages, sich nachts mit der Frage zerquälen, was morgen wohl eine Unschlittkerze, eine Staude Salat, ein Ei kosten wird, und die beim Morgengrauen, überwacht, von hungrigen Kindern bedrängt, zum Bäcker laufen, der ihnen vielleicht nach stundenlangem Anstehen eröffnet, daß es für heute nichts mehr gibt. Und Megären stehen auf, wie sie wohl nur Frankreich kennt, Scheusale, die sich, da sie jung waren, in Lüsten wälzten und die sich jetzt in Blut und Greueln eine letzte Sensation holen möchten … Männliches Gesindel aller Art eilt herbei … schließt sich ihnen an …

Hunger im Leibe, Wut im Gesicht und auf den Lippen den höhnischen Ruf: »Wir holen die ganze Bäckerfamilie heim!« zieht dieser Höllenbreughelzug nach dem Märchenschloß, sprengt die Gitter … überschwemmt den Park … mordet Wachen, die sich, getreu ihrer Pflicht, ihm entgegenwerfen wollen … Im Schloß rennt alles entsetzt, kopflos durcheinander … Kein anderes Wort hat hier ja von jeher so schrecklichen Klang gehabt als: Paris marschiert auf Versailles! Alle sind kopflos, und doch hat die Monarchie hier einen großen Augenblick, den Augenblick, in dem die Königin dem brüllenden Wunsch (sprich: Befehl) des Pöbels nachgibt und sich ihm auf dem Balkon zeigt. Sie hält ihre Kinder an der Hand und blickt ruhig, mit dem blanken Mut eines Soldaten auf das johlende Gesindel, das ihr zuschreit: »Keine Kinder! Die Kinder weg!« Mit einer einzigen Handbewegung schiebt sie die Kinder ins Gemach zurück, stützt die beiden Hände auf die Balustrade des Balkons und sieht ruhig Menschen ins verzerrte Gesicht, die schon Flinten auf sie anlegen wollen. Wie sie aber die wehrlose Frau da oben sehen, die keine andere Wehr hat als ihren blanken Soldatenmut, senken sie beschämt die Waffen …

Marie Antoinette waren in ihrem Königinnenleben drei große Augenblicke bestimmt. Den ersten hat sie jetzt erlebt, an diesem 6. Oktober des Jahres 1789. Die anderen werden bald folgen …

Das Volk hat sich seinen König wieder einmal »erobert«, will sagen, es schleppt ihn und seine Familie nach Paris. Ehrengeleit ist der Höllenbreughelzug, der triumphierend auf Piken die abgeschlagenen Köpfe der gefallenen Wachen dem königlichen Wagen voranträgt. Und jauchzend umtönt die königliche Kutsche der Hohnruf: »Wir bringen die ganze Bäckerfamilie! Den Bäcker samt der Bäckerin und dem Bäckerjungen!«

Nun ist die Sonne von Versailles erloschen. Paris hat sich auf sie gestürzt, hat sie verschlungen. Paris dreht sich fürderhin nicht mehr ehrfurchtsvoll um ein anderes Gestirn. Paris ist sich zugleich Erdkreis, Sonne und Komet, der mit feurigem Schweif den Himmel peitscht. Erbleichend blicken die Herrscher Europas auf das rotleuchtende Himmelszeichen. Es verkündet: