|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

|

iin Edelwiiß-Stärnen,

Aber sälber si gan brächen,

Hundert Chlafter geid’s ahi,

Eis an em Alpsunntag

Scheenni Bluest hei s’ da g’wunnen

Sie wissen: die Meidscheni,

Scho ragle s’ jetz nidsi.

E jetwädra mecht si.

Die arme zwei Meidscheni —

Heid Sorg drum, ihr Bueben!

|

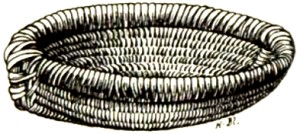

226 Sommer um Sommer fordert das Edelwịịß seine Menschenopfer. Und nicht immer ist es irregeleitete Ritterlichkeit, die zarte Bande jäh zerreißt. Die Modeblume als Erwerbsartikel lockt manch eine Familienstütze an Tod bringende Fundorte, bevor sie an Bahnhöfen und in Kramsläden dem Heerzug touristischer Nomaden 3a zu wohlfeilen Triumphen verhilft. Leichter machte sich’s der renommierlustige Edelweißmarder, bis das tatkräftige Einschreiten einsichtiger Alpenfreunde unter dem Schutz bestehender und noch zu erlassender Gesetze der Erödung unserer Flora Einhalt zu tun begann. Denn immer noch gedeihen an Stellen z. B. hinter Grindel oder in den Fettwiesen von Zermatt 4 die Edelweiß so massenhaft, das s mu̦ s’ chënnti määjjen. Da lohnt es sich noch, gă n z’edelwịịßen, i n d’s Edelwịịß z’gaan! Es ist drum auch keine unerhörte Ironie, daß man einen abgerackerten Schimmel als Edelwịịß betitelt, und daß ein findiger Kopf aus Abfällen des Alpenkräutermagenbitters Edelwịịßler destilliert. So gemein macht die Herrschaft der Mode eine Blume, die doch gerade mit ihrem Namen 5 als die «feine, zarte», darum seltene von der gesamten Kinderschar der Flora sich abheben will. Der Widerspruch wiederholt sich auch zwischen der genauern mundartlichen Bezeichnung zăhms Edelwịịß (vgl. S. 235) und dem gut botanischen Namen «Löwenfuß» ( Leontopodium) und weist abermals auf den Zug der Mode hin, die das Veredelte nicht etwa im Feinen und Zarten, im zierlichen Bau und in der harmonischen Farbenabtönung, sondern im abnorm Großen, Riesigen erblickt. Den handflächengroßen Pensées moderner Gärten entsprechen als Ideale eines Edelweiß die nicht kleinern Blä̆chchi (Einzahl: die Blächcha). Lassen solche selbst im Garten sich nicht zustande bringen, so gibt man sich mit sonst recht augenfälligen Tschinggnen («Zinken») oder auch nur Tschingginen (das Tschinggi) oder Tschingge̥llinen (das Tschinge̥lli) zufrieden.

Die Richtung der Benennungsgründe, welche wir im schriftdeutschen «Löwenfuß» eingeschlagen sehen, setzt unsere Mundart fort im Chatze ntälpli. So heißt im Berner Oberland häufig das zweihäusige Katzenpfötchen ( Antennaria dioica), in Grindelwald aber insbesondere noch der Wundklee ( Anthyllis vulneraria), sowie gelegentlich die Rapunzel ( Phyteuma). Doch sondert sich letztere lieber als Chatze nchrä̆wel («Katzenkralle») oder als Ggaagge nchrä̆wel («Krähenkralle»), aus solchem Namensverband. Sie gerät aber durch letztere Bezeichnung in 227 Kollision mit dem Storchschnabel ( Geranium), der daher mittelst des Synonyms Ggaagge nschnăbel ausweicht. Doch entsteht hiedurch abermals Konflikt mit der Scheuchzer’schen Glockenblume. — Hübsch sind die Namen Chatzenoịg für den Gamander-Ehrenpreis ( Veronica chamaedrys) und Mụụsëị̈gi («Mäuseäugelchen») für den Alpen-Ehrenpreis ( V. alpina). Für die soeben erwähnte Scheuchzer’sche Glockenblume steht der häufigere Name Matte ngglöggli oder Glëgge̥lli ein. Um die einfache Bezeichnung Gglogga konkurrieren die gehäufte Glockenblume ( C. glomerata) und die gelbe Narzisse ( Narcissus Pseudonarcissus). Als blaaui Gglogga wollen u. a. die ährige ( C. spicata) und die Glockenblume vom Mont Cenis (C. cenisia) gelten, als blaaui Gglëggle̥ni aber der stengellose und der ausgeschnittene Enzian ( Gentiana acaulis und excisa). Den Namen Roß- oder Geisglëggli erhielt das so äußerst anmutige, als Frühlingsbote so willkommene Alpenglöcklein ( Soldanella alpina), indes es seine anderwärtige Bezeichnung Schneegglëggli dem gut botanischen Schneeglöckchen ( Galanthus nivalis) überließ. — Ein rechter Zankapfel ist wieder der Titel Fingerhuet. Da die Giftspenderin Digitalis hier kaum vorkommt, streiten sich um den Namen verschiedene Enziane, worunter namentlich wieder der stengellose, dann die bärtige ( Campanula barbata) und abermals die Scheuchzer’sche Glockenblume. Letztere will zudem auch der groß Fingerhuet heißen, um als solcher auf kleinere Schwestern hinunterschauen zu können: die niedrige ( C. pusilla) und die rautenförmige Glockenblume ( C. rhomboidalis) als chlịịnn Fingerhïet, wohl auch auf C. barbata als den wịịße n Fingerhuet. Eifersucht ist das Salz der Schönheit. Und wie viele fremde Damenhände werden durch letztere gereizt, sich auf unsern Talwiesen mit Fingerhüten zu bewaffnen! Fragwürdig allerdings wie die praktische Brauchbarkeit der letztern ist auch die der Fraue nschueh und Fraue nschï̦̆ehlinen, welche unsere Berggehänge in reicher und verführerischer Auswahl zur Schau ausstellen. Ebenso schön wie selten und leider auch hinfällig blüht unter ersterm Namen, der ja an «unsere liebe Frau» erinnert, das Cypripedium Calceolus am Ịịschpfad in der Nähe des obern Gletschers. Gälwa und wịịßa Fraue nschueh aber sind gewisse Arten des Wachtelweizens ( Melampyrum). Den Titel Fraue nschị̈ehli beanspruchen: die buchsblättrige Kreuzblume ( Polygala Chamaebuxus), der schopfige Hufeisenklee ( Hippocrepis comosa) und eine Art Läusekraut ( Pedicularis). — Ist «Nelke» (verkürztes «Nägelchen») die niederdeutsche Bezeichnung erst des nagelähnlichen Gewürzes und dann der gleich aromatischen Garten- und Feldblume, so entspricht ihr in der Bildungsweise unser Nä̆ge̥lli des Gartens, unser Hew- und Blattennä̆ge̥lli der Wiese 228 und Weide. Ersteres ist sowohl die Tagnelke ( Lychnis diurna) als das nierenblättrige Weidenröschen ( Epilobium alsinefolium), letzteres die blaugrüne und die Waldnelke ( Dianthus caesius und silvestris). — Die Erdscheibe ( Cyclamen europaeum) heißt Haselblị̈emli. — Huetreiffli ist ein in den Hintergrund gedrängter Name (vgl. S. 231) für den Frühlingssafran ( Crocus vernus), Zä̆ren für den Samenstand der Herbstzeitlose ( S. 229, 231).

Massenhaft wie im Frühling und Herbst die letztgenannten Pflanzen, überkleidet im Sommer die mehlige Primel ( Primula farinosa) unsere Halden und kleinen Ebenen. Äußerst anmutig nimmt sie sich auch als Beeteinfassung hochgelegener Gärten und Gärtchen aus. Die bei der Kleinheit der einzelnen Blüten doppelt stattliche blaßrote Blütendolde hat den stolzen Namen Cheiser, Cheiserbluemme n, Cheiserli veranlaßt. Cheis’ra heißen freilich auch etwa die Schaumkräuter Cardamine pratensis und amara. (Vgl. «Kaiserkrone» und «Künigskerze»).

Gegensätzliche Gefühle erweckt der Name Trụụrblị̈emli für die Akelei ( Aquilegia vulgaris). Ein anderes Einzelmerkmal haftet an der im Kronschlund bepuderten klebrigen Primel ( Primula viscosa). Das Chlä̆bi teilt übrigens seinen Namen etwa mit der langblütigen Primel ( P. longiflora). Chlä̆be̥ni winken z. B. über dem Waldspitz als éin prächtig violetter, hängender Garten vom Felsen herunter und laden mit ihrem herrlichen Duft zum Pflücken ein. Daneben breitet sich die Chlä̆bra: das so anhäärig (unabtreiblich) über jegliches Gestein kletternde Labkraut «Kleban» ( Galium aparine). 6 Hinwieder dient der Samenträger des aufgeblasenen Leimkrauts ( Silene inflata) 7 im Kinderspiel als das Schräpfi (Schröpfhörnchen), welches beim schlagweisen Aufsetzen auf den Handrücken platzend chlepfd. Die Pflanze heißt darum gleicherweise das Chlepfi, der Chlepfer, das Chlepferli, teilt aber den Namen mit gewissen Arten der Miere ( Alsine). Ein noch anderer Name für das genannte Leimkraut ist Tụụbe nchnopf (im Unterland: Tụụbe nchropf). Tụụbe nchnëpf sind aber auch die Hundsveilchen ( Viola canina, collina und silvestris), wa ni̦d schmecken (welche nicht riechen). Bolle nchrụụd oder auch Bï̦xe nsteina (Flintenkugeln) endlich heißen verschiedene Arten der Flockenblume ( Centaurea).

Nach der Farbe benennt sich zunächst das Hĭ̦melblääwli oder Hĭ̦melbliemli («der Himmelstengel»). 8 Damit ist vor allem der Frühlingsenzian ( Gentiana verna), das «Herrgottsstĭ̦feli» an der Lauenen, gemeint. Allein nicht wenige andere dieser lieblichen Gentianen nehmen gelegentlich an der kindlich anmutsvollen Bezeichnung teil. Mit dem 229 Namen «Schwärzlein» ( Nigritella) wechselt den Namen das verbreitete mundartliche «Bränderli». Das Grindelwaldnische jedoch stellt der einen botanischen Art (schmalblättrig, angustifolia) zwei entschieden getrennte volkstümliche «Arten» entgegen: das Schaafbrẹndli, welches am Wege zwischen Mettlen und Wengen in besonders schöner, hellroter Färbung auftritt, und das Chï̦ehbrẹndli oder Chị̈ehbrị̈ị̈ndli mit den oben helleren, unten schwarzen Köpfchen. Diese «Arten» entsprechen damit wenigstens in der Zahl den Spielarten N. a. rosea Goire 9 und suaveolens Vill. 10 Die Genauigkeit der Mundart wird freilich wieder illusorisch gemacht durch Gemeinsamkeit der Namen Chïehbrẹndli oder -Brị̈ị̈ndli mit gewissen Arten Männertreu. — Ein rechter Günstling fremder Damenhände, der sich freilich durch massenhaftes Vorkommen und durch sein intensives Gelb als solcher geradezu aufdrängt, ist die europäische Trollblume ( Trollius europaens), das «Trooli» der Brienzer, die Ankballa, das Ankbälli, das Butterbliemli, das oder der të̆nigälw Të̆ni ( S. 231).

Ungefähr gleich häufig erscheinen die bereits genannten Matte ngglëggle̥ni, die Blatten- und Hew-Näge̥lle̥ni, seltener nunmehr die Chorenbluemmen ( Centaurea Cyanus). In welchem Gegensatze zu ihrer Schätzung steht aber die des gälwen und des roote n Fluebluemmen (der Flüehlueme n des Emmentals)! Dieser Konkurrent des Edelweiß auch in der volkstümlichen Ballade umfaßt eine Reihe Primelarten ( P. auricula, longiflora, viscosa, hirsuta, Oenensis), wenn auch die Aurikel allen voransteht.

Wie der Standort, gibt auch die Blütezeit Benennungsmotive ab. Als ungewohnt fällt die letztere auf an dem Zịịtlosen. So heißt bisweilen sowohl die Herbstzeitlose ( Colchicum autumnale) mittelst Entlehnung aus dem Schriftdeutschen ( S. 230), als gut mundartlich der oft schon mitten im Winter an sonnigen Halden einen Frühling vortäuschende Huflattich ( Tussilago farfera). Denkbar ist hier allerdings auch eine Umdeutung des unterbernischen «Zitrööseli.» — Im Mai dagegen verbreitet, zumal gegen die Pfingstegg hinan, das Meie nrrịịsli (Maiglöckchen, Convallaria majalis) seine intensiven Blütendüfte.

Um Ostern blüht der Eierbluemmen, diese größere und hellere Abart der hohen Schlüsselblume ( Primula elatior), zahlreich in feuchten Boden, auch an späten Rainen, z. B. im Ịịschboden. Das tut er natürlich lediglich den Kindern zulieb, um zu ihren Ostereiern ebenso das unentgeltliche Gelb zu liefern, wie das Eierchrụụd (gemeine Mohrrübe, Daucus carota) der Wiesen die anmutig bäumchenartige 230 Zeichnung abgibt. Welch ein tröstlicher Gegensatz zu den bösen Tagen, wo das Ruehrchrụụd, Ruhrkraut ( Gnaphalium) und alle die an ihrem Ort ( S. 240) zu nennenden Heilkräuter ihre Dienste leihen müssen!

Damit haben wir den Punkt erreicht, wo Mundart und Schriftdeutsch in ihren Namensformen sich berühren, ohne für die Priorität des einen oder andern Idioms immer Anhalte zu liefern. Das schon als «Cheiser» mitaufgeführte bittere Schaumkraut ( Cardamine amara) stellt sich mit seinem so ersehnten ersten Grün, das als Brunne nchresse̥t oder -chressen wie Salat gegessen wird, neben die Brunnenkresse ( Nasturtium silvestris). Drollig dagegen wird (wie der Skorpion als Storpion) die Scabiosa (Krätzkraut) als der Stabioosen oder G’stabioosen nachgeahmt und damit das sonst so geschmeidige Grindelwaldnisch als ungelenk, «gstăbelig», der es Sprechende als Gstăbi (als « Signore Gstabiente») hingestellt. Übrigens nennt sich das Krätzkraut, zusammen mit der Waldwitwenblume ( Knautia silvatica) und der Prachtnelke (Dianthus superbus), auch Flockenbluemmen, womit sonst Centaurea gemeint ist. Hinwieder beschränkt sich der Name Schlusselbluemmen auf einzelne honigreiche Primelarten, speziell die langblütige ( P. longiflora), welche auch genauer der root Schlusselbluemmen heißt; dagegen nimmt am erstern Namen auch der Gletscherbeifuß ( Artemisia glacialis) teil. — «Die Lilie» wandelt im Grindelwaldnischen bloß das Geschlecht; der Türkenbund ( Lilium Martagon), welcher dem Mühlebach entlang einen prächtigen Wiesenschmuck bietet, ist der Matte nllilien oder der wild Lilien. — Stärker weicht vom «Veilchen» das Vịje̥lli oder das Vị̆je̥llä̆ttli (die Vị̆je̥lle̥ni, die Vị̆je̥llä̆ttle̥ni) ab, und es umfaßt nur wenige Arten der Viola. Das gespornte Veilchen ( V. calcarata) heißt Bärgvịje̥lli oder aber Steifmïeterli. Den letztern Namen trägt auch das Ackerveilchen ( V. tricolor), sowie das vom Mont Cenis (V. cenisia) . Daneben gibt es ein spitzes Steifmïeterli (das zweiblütige Veilchen, V. biflora); ebenso ein wịịßes ( V. alba), ein gälws ( V. lutea), ein blaaus (das wohlriechende Veilchen, V. odorata, und der strauchige Ehrenpreis: Veronica fruticans oder saxatilis). — So nahe endlich das mundartliche Vergĭ̦smeinnicht sich mit dem schriftdeutschen berührt, so gänzlich gehen ihre Bedeutungen auseinander. Die verschiedenen Myosotis ausschließend, umfaßt jenes als wịịßes Vergĭ̦smeinnicht die Alpengänsekresse ( Arabis alpestris), als blaaus Vergĭ̦smeinnicht verschiedene Arten Ehrenpreis, das himmelblaue Sperrkraut ( Polemonium ceruleum) und den Zwerghimmelsherold ( Eritrichium nanum), welcher bloß in der Schneeregion heimisch ist.

Die letztgenannten Namen führen uns schließlich auf Verewigungen von Personennamen. Wie anmutig klingt Márgrịịtschi oder Margrị́tschi! 231 Solche Margrịtsche̥ni sind vor allem die Maßliebchen ( Bellis perennis) und dann eine Art Sternliebe ( Bellidiastrum Michelii); das Alpenberufskraut aber ( Erigeron alpinus) ist das root Margrịịtschi. — Dem Namen Të̆ni sind wir bereits S. 229 begegnet. Im Unterland ist «Tö̆ni» Bezeichnung des (intensiv gelbschnäbligen) Enterichs, welchem als Führer seiner Schar ebenso ein häufiger und darum halb appellativer Personenname (Anton) zugeteilt wurde, wie der Widder als Leithammel Bänz (Bendicht) heißen mußte.

1

Er glitschte aus.

2

War unmöglich.

3

Straßer BO. 50 f.

3a

Schopenhauer, Aphorismen 9.

4

Fankh. 19.

5

Der

èdel wais (Edelweiß) des Tirolischen (

Lus. 244) erklärt sich wie die

èdle earde (feines und damit fruchtbares, darum hochgeschätztes Erdreich).

6

Schinz und Keller 486.

7

Ebd. 163: «

venosa».

8

Cool. JS. 292.

9

Fischer

BOB. 110.

10

Schröter AF. 18.

Welch eine Verschiebung, e̥s wietigs nä̆ben enandre n fï̦ï̦r zwischen volksüblicher und gut botanischer Pflanzenbenennung tritt uns aus den Beispielen des vorigen Abschnitts entgegen! Und noch vor einem Menschenalter wäre uns ein Herauslocken echter Volksnamen ebenso leicht geworden, wie es jetzt nur mühsam auf tausend Um- und Zickzackwegen gelingt. Wie vielmals erzielten wir den bloßen Ausruf: We nn jetz mịịn Ätti no ch da wää r! Wenn doch die N. N. noch lebte!

Bei nicht wenigen jener Diskrepanzen ist äußerst oberflächliches Anschauen, das durch die Schule noch in strenge Zucht genommen werden muß, im Spiel. Fast unglaublich und doch weit verbreitet ist eine Kräuterkunde, welche den Frühlingssafran (oder das mitunter so geheißene Huetreiffli) mit der Herbstzeitlose (dem mitunter so geheißenen Zịịtloosen) als die eine und selbe Pflanze auffaßt. Der beiden gemeinsamen Merkmale gibt es ja allerdings so viele, daß man hinter der Oberflächlichkeit handkehrum ebensoviel vergleichenden Scharfsinn suchen könnte, wie hinter recht mancher gelehrten Abstraktion. Es liegt der Vermengung wenigstens ein gut Teil praktischen Verstandes zugrunde, und auch der Irrtum zieht seine Konsequenzenreihe. Sowohl das Huetreiffli wie der Zịịtlosen heißt in der Regel die Chalberschịịßa, wobei an die weite Kluft zwischen bäuerlich unvoreingenommener Redeweise und städtisch sich übernehmender Prüderie zu erinnern ist. Wenn nämlich im Mai hungrige und noch wenig erfahrene Jungrinder vom Winterstall weg auf die Heugüter zu weiden kommen, machen sie sich etwa gierig auch über die saftig schwellenden Blätter her, welche allmählich aus ihrem unterirdischen Versteck zutage treten, und holen sich einen gefährlichen Durchfall. Das Hervorrufen solchen Mißgeschicks haftet daher als Hauptmerkmal an der verhaßten Pflanze. Nun schiebt die Herbstzeitlose ihr Blühen gelegentlich vom Spätherbst auf 232 schneefreie Wintertage und sogar in den Frühling hinaus, so daß ihr (prächtiges) Farbenspiel zwischen Violett, Blau, Rosa und Weiß sich gleichzeitig und sehr ähnlich am Frühlingssafran wiederholt. Damit ist die gemeinsame Benennung beider schon sehr nahegelegt. Gänzlich scheint dann der Unterschied zu schwinden, wenn nach dem Abblühen des Safrans dessen Blätter erst recht augenfällig vom Boden aufragen und alsdann an die ebenfalls frühsommerliche Fruchtform der Herbstzeitlose erinnern. Der Name der letztern: der Stiere nzä̆ren, Zä̆ren, Hundshŏden (im Emmental: Munihŏden) trägt sich jetzt auf die Pflanze im dermaligen Stadium selbst über und liefert ein zweites Motiv zur gleichen Benennung des Safrans, eben wegen jener Blätterform. Ja selbst das abgeblühte Stadium des Huflattichs gibt eben deswegen Anlaß zur nämlichen Bezeichnung, neben dem bereits ( S. 229) erwähnten Namen Zịịtloosa, welchen die Blütezeit veranlaßt.

Zwei Namengebungen kreuzen sich also hier: Gleiche Benennung sehr verschiedener und dennoch als einheitlich angesehener Pflanzen, und verschiedene Benennung verschiedener Entwicklungsstadien einer Pflanze, als gehörten diese nicht zusammen. Für letztern Fall seien noch folgende Beispiele angeführt. Die schlauchartig sich einbiegenden jungen Blätter des Schlangenknöterichs ( Polygonum Bistorta) lassen die Schlụụha als eine Frühlingspflanze erscheinen, die mit dem (besonders Kindern auffälligen und sie zum Spiel einladenden) Bänz des sommerlichen Fruchtstandes nichts zu tun habe — wofern nicht doch die Zusammensetzung Schlụụhenbänz Kenntnis des Sachverhaltes verrät. Andere Merkmalsgruppen lassen den Wundklee sogar als drei verschiedene Pflanzen erscheinen. Dem «Wundklee» und der Anthyllis «vulneraria» entspricht der rasch ( gääj, «gaach», gâho) heilende Găheil. Die Blütenköpfchen, welche mit ihrer rundlichen Gestalt und ihrem weichflaumigen Kelch an die Pfoten der Katze erinnern, veranlaßten den Namen Chatze ntälpli (vergl. S. 226). Die fiederschnittigen Blätter endlich machten den Wundklee als Lë̆we nzand zum Namensvetter der Gattungen Leontodon und Taraxacum.

Hochstenglig emporgeschossen wuchert im Bauerngarten auf fettem Erdreich ein Exemplar der Malva neglecta; neben ihm kriecht über hartgetretenen Boden hin ein Individuum der nämlichen «vernachlässigten» Art. Allein das so demütig sich ausnehmende Lebewesen trägt unbewußt einen anziehenden Schmuck mittelgroßer, zahlreich es übersäender Blüten, welche sich zu ebensoviel Mŭ̦tschlinen als Früchten zu entwickeln versprechen. 233 Auf Zier und Nutzen scheint dagegen jener stolze Gefährte nicht viel zu geben; sind doch seine Blüten viel zäärter, d. h. kleiner, und halten sie sich unter den Blättern halb verborgen. Kein Wunder! Die beiden Exemplare gelten als e̥s Manndli und e̥s Wịịbli und verhalten sich zueinander etwa so wie unter Naturvölkern der Herr der Schöpfung zu seinem als tatsächliche Sklavin erkauften Weib.

Wie hier d’s männli ch und d’s wịịpli ch 1 Chäslichrụụd nebeneinander ihr eigentümliches Wesen pflegen, so «weiß» man, daß auch die Hirze nzunga ( Scolopendrium vulgare) ein entschiedenes Paarchrụụd ist. Nicht weniger gibt es unter den Chlä̆bren ( S. 228) beeder Gattug. Das Tannmarg (der gebräuchliche Baldrian, Valeriana officinalis) ist das sehr offenkundige Gä̆ge nteil zum Baldrian (nämlich dem zweihäusigen, V. dioica); und der Vogelpick gilt ebenso entschieden als d’s Manndli der Vogeläärbs, sowohl der gälwen als der blaauen, wenn auch die botanische Feststellung der beiden «Gattungen» für uns bisher unmöglich gewesen ist.

Ist solche Zwiegeschlechtigkeit etwa ein vereinzeltes, willkürliches, daher halt- und grundloses Phantasiegebilde? Für das Gegenteil reden noch heutige Ausdrücke der botanischen Terminologie. Diese nennt z. B. den Tierliboim (Kornelkirsche) Cornus «mas». Weit häufigere Exempel dieser Art bietet uns aber das Kräuterbuch des Basler Medizin-Professors Theodor Zwinger von 1686. Die breit und die spitz Linda, beide in wenig Exemplaren bis zu Grindelwalds günstigsten Lagen vordringend, hießen damals noch lange nicht Tilia grandifolia und parvifolia (als Sommer- und Winterlinde), sondern Tilia mas und Tilia foemina. 2 Es entspricht dies einer Unterscheidung, welche der gelehrte Zwinger an einer sehr großen Zahl seiner Gattungen durchführte. Fast ein Jahrhundert also vor dem großen Linné (1707-78) und ganz verschieden von dessen Klassen XI-XXIII entfaltet sich hier eine Art Systematik, die uns wie eine Ruine eines vormals konsequent durchgeführten Lehrgebäudes anmutet. Wie ein ihm enthobener und als Erbgut geretteter Lehrsatz klingt es dem Nachforschenden noch zur Stunde aus dem Mund ältester Grindelwaldner entgegen: Vo n jelhem Chrụụd gi bds gẹng zweier Gattug: e̥s Manndli und e̥s Wịịbli. Daß es dem schlichten und vielbeschäftigten Mann des Volkes zur Erhärtung eines solchen Lehrsatzes von jeher an Zeit und Material gefehlt hat, ist selbstverständlich. Wozu aber auch die stringenten Beweise, da ja die durchgehende Zwiegeschlechtigkeit der entwickeltern Tierklassen ein so naheliegendes Analogon bietet? Wenn hier alsbald vom letzten 234 Schöpfungstage an «Starkes sich und Mildes paarten», warum sollte das nicht schon zunächst im Pflanzenreich als der «Kehrseite» der tierischen Welt geschehen sein? Daß die beiden Reiche als Gabelungen der organischen Urwelt auch in der Sexualität ihr eigenes Leben führen, ist erst neuere Erkenninis. 3

Weniger anfechtbar sind die Aufstellungen volkstümlichen Nachdenkens da, wo nicht Aussehen und Gestalt, sondern das Verhalten zum Menschen zu einer Art Pflanzensystem führen. Da begegnen uns zunächst Früchte und Pflanzenleiber, die als Speise oder Medizin nid fï̦r ị̈ị̈ nser eina, sondern allenfalls für eine «Roßnatur» 4 taugen. So ist die Alpenbärentraube eine Roßfrụụmma; 5 der Kälberkropf ( Anthryscus silvestris) heißt Roßchĭ̦mi («Pferdekümmel»), die Wiesensalbei Hŏlenderchrụụd oder Roßsalbina; die Wasserminze ( Mentha aquatica) nennt sich Rŏsmänta.

Letztere wird jedoch häufiger wildi Mänta genannt; und dies wild eröffnet mit seinem Gegensatze zu zahm eine viel weitergehende Systematik. Der erstere Ausdruck begegnete uns bereits S. 20 in seiner Anwendung auf einen schwindelfreien Menschen, der voll Mut, wohl auch Wagemut oder gar Waghalsigkeit jeder eingebildeten oder wirklichen Gefahr des Gebirges stand hält, ihr trotzt, wenn nicht spottet. Gemäß weitgehendem Sprachgebrauch nun objektiviert sich der Begriff, indem er auf die die Wildheit herausfordernde Berghöhe (Wildstrubel, Wildhorn, Wildelsigen) und das auf letzterer sich bewegende Leben sich bezieht. Wild und darum menschenscheu — schị̈ị̈ch — tummelt sich hier die Gemse; ihr ähnlich geberdet sich e n wilda oder en erwildeta Bänz (Weideschaf) und eine ebensolche (von der Wildkatze artlich verschiedene) Hauskatze. Von hier aus geht «wild» auf Tiere und Pflanzen, welche den Menschen und ihrer wohnlichen Umgebung von Natur und auf die Dauer entfremdet bleiben, in keiner Weise zu Rate gezogen werden, daher sich nur weniger Beachtung und Beobachtung erfreuen. Solch «wilde» Wesen widersprechen darum auch gerne dem zur Norm erhobenen Begriff einer Sache und werden daher mit dem Makel des Unächten behaftet, gleich wie «wilde» Einrichtungen (Parteiungen u. dgl.) der Autorität hergebrachter Kulturzüge widerstreben. Im Gegensatze zu all diesen Begriffsabtönungen ist zahm schon gemäß seiner Wortgeschichte 6 235 das Häusliche, das dem Menschen und seiner Umgebung Vertraute, Gewohnte. Im je eine oder mehrere dieser Schattierungen stellen sich die folgenden, in bunter Reihe aufgeführten Beispiele.

Bereits auf S. 226 begegnete uns das zăhm Edelwịịß 7 im Gegensatze zum wilden (verschiedenen Gnaphalien, Ruhrkräutern). Die gewimperte und die rostblättrige Alpenrose ( Rhododendron hirsutum und ferugineum), deren letztere tiefer herabsteigt und etwas größere Blüten trägt, werden als der wild und der zahm Bärgroosen oder als wildi und zămi Bä̆rgbluest unterschieden. Der Brụụch schlechthin ist die Besenheide ( Calluna vulgaris), welche als Streu gesammelt wird; wilda Brụụch ist die hiezu untaugliche, dem Freunde zarter Blüten um so liebere rote Heide ( Erica carnea, Schröters «Schneeheide»). So ist Flăx Linum usitatissimum, wilda Flăx Linum alpinum. Onobrychis sativa ist Äschbe̥rsetta, wildi Äschbe̥rsetta der Süßklee ( Hedysarum obscurum). Die als Speisefrucht gesammelte Grịịfla ist die Preißelbeere ( Vaccinium vitis idaea), zum Unterschied von der wildeṇ Grịịflen: der buchsblättrigen Kreuzblume ( Polygala Chamaebuxus, auch Fraue nschïehli geheißen). Das «Zahmchịịrschi» des Flachlandes ist die zăhm Chi̦rsa, als in Grindelwald nicht kultivierte auch die fremd Chi̦rsa geheißen; die wild ist die dem Wald enthobene und unveredelt bleibende Süßkirsche ( Prunus avium). Von Artemisia Absynthium unterscheidet man die wild Wä̆rmieta: die freilich ebenfalls als Teekraut geschätzte Edelraute ( A. Mutellina). Wilda Mejjeran (Majoran) heißen gewisse Verwandte des Mutte nchele̥m (des wilden Quendels, Thymus serpyllum). Wilds Schlusselblïemli nennt sich das immergrüne Hungerblümchen ( Draba aizoides), wilds Steifmị̈eterli das dreifarbige Veilchen, wildi Neßla die Taubnessel ( Lamium); wilds Waldmeisterli ist Waldlabkraut ( Galium silvaticum). Die zweiblättrige Schattenblume ( Majanthemum bifolium) heißt etwa wilds Meie nrrịịsli. Als Namenskonkurrenten von Gartenblumen seien noch aufgeführt: der wild Lilien (Türkenbund, Lilium Martagon); der wild Granium oder Ggaagge nschnabel ( Geranium silvaticum, sanguineum, pratense); das wild Margrịịtschi (Michels Sternliebe, Bellidiastrum 8 Michelii).

1

Mhd. wîplîch.

2

201.

3

Vgl. besonders

Berd. 5, 111 ff.

4

Lf. 272.

5

Bemerke das Unterbleiben der Erleichterung des

r (lat.

prunum) zu

l, welche in «Pflaume» zugunsten des erschwerten Anlauts eingetreten ist. Der letztere hat auch mittelst Fernassimiation

n in

m verwandelt, welches

m — nebst dem

l in «Flumme» — der Lehnform verblieben ist.

6

«Zahm» gehört zur Urverwandtschaft zu

domus (Haus); vgl.

Kluge 413.

7

Zahm, lahm u. a. gehören zu den Adjektiven mit einsilbigem Stamm, welche in der mehrsilbigen Biegungsform und Ableitung die Länge des Vokals an dessen Kürze tauschte. Man sagt

zahm, aber: där (dieser) Bär ist

zama, die Amsla ist

zami, das Gemschi ist

zams (Flexionsanalogie!), in der

Zemi. Die hierin sich zeigende Wortrythmik ist in der Grammatk zu erörtern.

8

Also auch neulateinisch als (verschätzte) Abart des Gänseblümchens (

Bellis) hingestellt mittelst der Endung

astrum = fz.

âtre (blanchâtre usw.).

Der gut botanische Löwenzahn heißt grindelwaldnisch das Sï̦wchrụụd, der Sï̦wstïïde̥ller. Wie hausbacken klingt der Name, und wie groß ist neben dem Nutzen die Belehrung, die die Pflanze bietet! Von Natur der Ebene angehörend, steigt sie dennoch in Höhen bis zu dreitausend Meter, wobei sie in denkwürdiger Formenwandlung sich dem so andersartigen Alpenklima mit seinem Naturkummer 1 anpaßt. Der Oberleib verkürzt sich wohl um die Hälfte, während in noch größerm Maßstab die Wurzel sich verlängert und verästelt. 2 Besonders interessant aber ist, wie der Löwenzahn in den Hochalpen den Sommer über, unbedrängt von gedüngten Futterkräutern und Gräsern, den freien Raum zur Ansetzung immer neuer Blütentriebe ausnützt.

Einen andern belehrenden Anblick bieten die Ggraagge̥llipfanzen, wie halb komisch die Polsterbildner geheißen werden. Wo in kahlem Bergrevier das Ggool (Schuttgeriesel) nur irgendwie — ẹb wie lịịcht — e̥s Schị̈ị̈mme̥lli Häärd («ein Schäumchen Erde») niederschlägt: flugs (bald), wenn nicht angänds (sogleich) ist eine das Auge erfreuende Vegetation da. In zahlreichen Arten breitet Saxifraga, der Steinbrech, das Steinbrächcherli oder Stei nchrụụd, sieghaft die lieblichen Blütentellerchen zum Bewundern hin. Auf Kalkfelsen bettet sich das wild Schlusselblïemli (immergrünes Hungerblümchen, Draba aizoides), hinanreichend an die Urgesteinreviere des Gletschermannsschildes ( Androsace glacialis), an die am Schwarzhorn mächtig ausgebreiteten Beete des Gletscherhahnenfußes. Noch viele ihrer vom Volksmund nicht benannten Genossen sehen wir den gewaltigen Schneedruck des Gebirges sich zu Nutze machen. Sie lassen sich von ihm als einem Wärmeerhalter den Winter über innig an den ungefrornen Boden wie an einen mütterlichen Schoß anschmiegen, und wie ein Schwamm behalten sie sich den regenarmen Sommer über die Schneefị̈echti zu langsamer Zehrung auf.

Auf dem winterlichen Schneedruck und der sommerlichen Nötigung, allzustarker Verdunstung zu wehren, beruht auch die Ausbreitung holzigen Astwerks flach über den Boden hin, wie wir sie namentlich bei Wịịdlinen ( Salix glacialis, retusa, reticulata) und selbst bei der krautigen Weide ( S. herbacea) beobachten.

Gerade solche scheinbar sehr zarte Gewächse zeigen auch ihre in der Erde steckenden Stengelteile als ungewöhnlich konsistent, hart: hert, 237 weil das felsige Erdreich zu stärkern Schutzmaßregeln nötigt. Da sehen wir die verholzten Wurzelstöcke — Stëck — zugleich, ein reich verschlungenes — gráffelochts — Geflecht in die Tiefe senken, um mit erstaunlicher Kraft Felsstücke zu durchsetzen, oder über Felsplatten hin eine kompakte Filzdecke wirken, damit jene mu̦rwen: mürbe werden. — Eine andere Form des unterirdischen Stammes finden wir in den Mŭ̦tsche̥llinen: den im Gebirg zu Zwiebelknollen verdichteten Zĭ̦be̥llinen (Zwiebeln) der Niederung. Von ihrem Werte wissen schon Knaben zu reden, welche sich im Spätherbst die im Hị̈eterfị̈ị̈rli gebratenen Mụ̆tsche̥lleni des Frühlingssafrans schmecken lassen, während der Tod von Schweinen, welche sich an den hervorgewühlten Knollenzwiebeln der Herbstzeitlose erlabt hatten, vor gefährlicher Verwechslung warnt. Im Haushalt der Alpennatur ist freilich dieser Wert des Mŭ̦tsche̥llis ein anderer: Wie namentlich der Stock, hilft auch es die säftezehrende und dennoch wegen der kurzen Sommer häufig erfolglose Fruchtbildung umgehen und damit die große Mehrzahl der Alpenpflanzen aus einjährigen zu ausdauernden Gebilden umwandeln.

Aber wozu dann noch die Blüte? Sie steht im Dienste verstärkter Anstrengungen zur Erreichung des Ziels: angesichts der Ungunst des Alpenklimas auch noch durch Anlockung von Insekten, dadurch bewirkte Fremdbestäubung und kräftige Samenbildung den Fortbestand der Art zu sichern. Dieser Aussage der ernsten, strengen Wissenschaft steht immerhin die Artwort des sinnigen Volksgemütes nicht im Wege: Eh, fï̦r daß d’Lị̈ị̈t Freïd dran heigen! Daß s’ an es anders 3 mị̈eße n sä̆gen: Eh, was fï̦r n e n schëënna Blue̥mmen! Und wie n er so wohl schmëckd (riecht)! Ja, wie um den Menschen diesen «Selbstzweck» der Blüte recht lebhaft vor Augen zu stellen, tragen nicht nur die intensiven und stark wechselnden Lichtwirkungen der Alpenhöhen ( S. 131) die Farben recht tief und satt, mitunter grell auf; auf dem verkürzten Pflanzenleib sitzen auch scheinbar um vieles vergrößert die «sinnigen Blüten, in des dunkeln Gesteins schützende Tiefen gedrückt». Und ist einmal der Alpensommer da: wie eilig hat es die Natur, den Bluemmen, d’s Blïemli, d’Bluest fï̦̆rha z’trịịben, fï̦rha z’zeeken! So hervorragend ist denn auch der Anteil der Blüte am gesamten Pflanzenleib, daß sie vermöge des von ihr ausströmenden Duftes ( G’schmack) geradezu die Qualität der ganzen Pflanze und danach die Güte eines gesamten von Nutzpflanzen bestandenen Feldes bezeichnet. Man sagt angesichts einer Wiese, die gutes Futter liefert: Der Bluemmen ist da gued. Dies Futter hier ist hinggä̆ge n von Bluemmen nid d’s besta! e̥s hed 238 da nid rächt gueta Bluemmen! Jenes andere Hewstëckli wä r vo n Wätter gued, aber von Bluemmen ni̦i̦d. (Man hat es bei günstiger Witterung eingeheimst; allein der Futterwert ist gering.) Der Bluemmen ist auch in übergetragenem Sinn das Beste, ja das den eigentlichen und ganzen Wert Verleihende in einer Sache, einer Menschengruppe usw. Neidlos rühmen nette Töchter von einer Schwester, die nicht mehr unter ihnen weilt: Si̦ ist von ị̈ị̈ ns der Bluemme n g’siin. So ist der Bluemmen auch eine Schützenprämie: 4 der «Preis» im Sinn seiner Herleitung aus prĕtium (Wert).

Sachlich wie lexikalisch steht nach dem vorigen «Blume» in enger Beziehung zu «Frucht». Der letztere Ausdruck ist der Mundart bloß noch als schriftdeutsches Lehnwort eigen, da seiner echt mundartlichen Bedeutung «Getreide» als nachgeschlepptem Sprachgut 5 mehr und mehr die sachliche Grundlage fehlt. Um so treuer hat sich im Grindelwaldnischen das wortverwandte brụụhen 6 im Ursinn erhalten. Mi ch hungred und dï̦ï̦rsted, i ch mues eppḁs brụụhen. Sŭ̦ sä̆, da hest e̥s Fränkli; brụụch eppḁs. Mier an (meinetwegen, eigentlich: was «mir an» oder an mir liegt) chajst z’Inderlachen drịị Fränkle̥ni verbrụụhen, we nn dd’uf dem Märt eppḁs rächts ụụsrichtist. Wie aber Eß- und Trinkbares, kann man auch z. B. Vorteile «genießen», welche Herkommen, Sitte und Brụụch mit sich bringen; anderseits löst die Vorstellung des bisher Genossenen die Vorstellung dessen aus, was man auch in bevorstehenden Fällen haben sollte: was mu̦ brụụchti (oder mangleti). Ein Stück Bedeutungsgeschichte.

Bildet im alpinen Haushalt die Fruchtbildung eine Ausnahme, so fällt damit auch die Selbstbesamung und Versamung, das säämlen oder ụụsrịịsen nur seltener in Betracht. Daraus erklärt es sich, daß noch zu Kasthofers 7 Zeiten, also vor nicht hundert Jahren, die Neuerzeugung von Alpenpflanzen aus Samen unter die unglaublichsten und lächerlichsten Fabeln verwiesen wurde. Als völlig zweck- und wertlos mußten also damals Fruchtansätze und Fruchtformen erscheinen wie die Pu̦ttla (Mehrzahl: Pu̦ttli) der Heckenrose, wie das sammetweich anzufühlende Bị̈ị̈ßi (Kätzchen) oder der mehr klumpige Bänz («Schäfchen») gewisser Gehölze (vgl. auch S. 232), wie das Haarmanndli der Alpenanemone, der Sieversia u. dgl.

Der Stẹngel differenziert sich als der Acherstorden, wenn von der abgeschnittenen Kartoffelstaude die Rede ist, als Acher- oder 239 Chŏre nstu̦ffla, wenn es sich um Getreidestoppeln handelt. Der Stŭ̦ffel ist aber auch ein Kind, welches zu gehen anfängt, umhastï̦ffe̥lled. Der einzeln sich abhebende Grashalm ist ein Hăle̥m, Hälmli, Hälme̥lli.

Die ganze Pflanze heißt die Stụụda, so daß die «Staude» sich ihr unterordnet. Ist sie erst im Emporsprießen begriffen, so nennt sie sich der Tschi̦nggen («Zinken», vgl. S. 226) oder der Chịịden. 8 Man beklagt es, wenn, wie im «Frühling» 1906 oder 1907, Schnee oder Frost immer noch alle Vegetation in Banden hält: e̥s ist no ch kei n Tschingge n fï̦rha, no ch kei ns Chịịde̥lli ueha. Stengel und Blüte der Futterpflanzen, Stengel und Frucht der Kulturgemwächse heißen zusammen d’s Gwäx, während im Unterland «G’wächs» Synonym zu mundartlichem «Frucht» (Getreide) ist.

Ehedem hieß die gesamte Pflanze die wurzi, die wurz, 9 die gesamte Pflanzenwelt «das Gwürz», 10 wie übrigens aufs deutlichste schon das altdeutsche orzôn lehrt. Dies (aus wrd entwickelte) Wort verhält sich zu wurz wie «pflanzen» zu «Pflanze». 11 Heute bedeutet G’wï̦rz, weil mit «Wurz-el» 12 vermengt, bloß das unterirdische Unkraut.

1

Von

Tschudi (9) geprägtes Wort.

2

Veranschaulicht im

AM. an Hand von

Pflzlb. 2.

3

Ein Mal über das andere.

4

Z. B. 1583 bei Gläwi Stoller.

5

Hildebrand.

6

Frucht = lat.

fructus und

frux (frug-s) spezialisierte sich schon in der Schwesterform

fru(g)-mentum, froment als Weizen (das Hauptgetreide) und stellt sich zu

fru(gv)i = ahd.

brûchan (brauchen iSv. genießen). (Weiteres bei

Kluge 52.)

7

22, 38.

8

Lf. 117 f.; 438.

9

Vgl. Würzbrunnen u. dgl.:

Lf. 42.

10

Z. B. bei

Rebm. 43; vgl.

Kluge 412.

11

Aus

wurt-walu (Krautstock):

Kluge 412.

12

Kluge ebd.;

Graff 1, 477.

Selbst dem Bewohner beider Lütschinentäler ist es ein nicht ungewohnter Anblick, bis weit in den Dezember hinein den fußtiefen, schwellenden Anschwemmungsboden smaragdenes Grün hervorzaubern zu sehen. Allein daß es gruened an einer grị̈ennen Egg des Hiendertaals, am Grị̈ennenwang des Mettenberges, am Grị̈enhŏren (bei den Gemsjägern: am grị̈ennen Hŏren) der Vieschergruppe, das findet auch die Sprache mit ihrer Hervorhebung des Auffälligen der Benennung wert.

Dem volkstümlichen Zug zum Praktischen folgend, hebt sie aber aus dieser Gesamtanschauung des schwellenden Grüns die engere des nutzbaren heraus und umfaßt letzteres mittelst der Benennung Chrụụd: einer Schwesterform zu «grün.» Eine zweite solche ist «Gras». 1 Die Nebeneinanderstellung von Chrụụd und Gras kennt natürlich auch das 240 Grindelwaldnische. Wer z. B. sich in Unvermeidliches (unterbernisch speziell: in den Tod) schickt, bịịßd i n d’s Gras; er läßt sich gleichsam vom Schicksal Ungenießbares, ihn Anwiderndes als Speise vorsetzen. Dabei ist (vgl. auch Haar, Moos u. a.) «Gras» ebenso kollektiv verstanden wie Chrụụd. Letzteres gilt jedoch im heutigen Grindelwaldnischen häufiger als Oberbegriff, welchen sich «Gras» unterordnet. Demgemäß ist Chrụụd so viel wie Grünfutter. Geht solches der Schnittreife entgegen, so waxd d’s Chrụụd i n d’s Hew, was Dürrfutter bedeutet. Das Sï̦wchrụụd, welches sowohl ein vortreffliches Viehfutter, als in seinen ersten Trieben ein geschätztes Gemüse liefert, bildet den Übergang zum frï̦ejjen und spääte n Chrụụd als Spinat und als Mangold. Eingesäuert, liefert letzterer das Sụrchrụụd, einen Rivalen des Sụrchăbe̥s (Sauerkraut, choucroûte) auf dem bäuerlichen Tisch. Sorgloses und «uneigeligs» 2 verchrụụten ( écraser) führt zum Übernamen «Krauteri» 3 usw.

Den Kategorien der Speisekräuter und der Futterkräuter (mit Einschluß also der Futtergräser) stellt sich in Alpgegenden, für die der Arzt und Veterinär oft so schwer erreichbar ist, als ebensowichtig das Heilkraut zur Seite. Nicht umsonst gehörte denn auch ehedem zu den charakteristischen Erscheinungen des Alplebens der «Wurzelgraber», der Wu̦rzer: 4 der Kräutersammler, welcher mit Wï̦rze npi̦cke̥lli oder Chärstli und Spitzmesser, mit Seckli und Hu̦tten ist ga n wï̦rznen. Unzertrennlich gehört zur Praxis dieses an die Zwerge gemahnenden Männchens die Gelehrsamkeit des Kräuterbuches (Vgl. S. 233). Noch langt bedächtig die zitternde Hand eines Siebzigjährigen nach dem sorgsam geborgenen Spịịherschlussel, um für einen vertrauenswürdig erfundenen Frager oder für den winterabendlichen Familienkreis das Chrị̈ị̈terbuech seiner sorglichen Verwahrung zu entheben. Es aufschlagend, begegnen wir zu allernächst einer feierlichen Beglaubigung, daß «dieses» oder «deises Kreiterbuch» dem Inhaber, ja wohl dessen Änigroosi (Urgroßvater) «in erbs weise» zugefallen sei. Den Inhalt aber, den ein solch mächtiger Folioband aus dem 17. oder 18. Jahrhundert zu bieten pflegt, dürfen wir hier nur in knappster Kürze skizzieren.

Billig beginnen wir mit der «Mädchenschule» der Medizin: dem Zauber. Ihm dient noch in altgetreuer Weise der Allermannsharnisch oder die Siegwurz ( Allium victoriale). Es ist die «Sibenhämmleren» 5 oder Nị̈ị̈nhẹmmle̥rra mit ihren so leicht sich ablösenden Zwiebelhäuten. Sie wurde und wird gegen Hexen und Gespenster in der Tasche 241 getragen, gegen Krämpfe und Zahnweh in einem Tüchlein auf dem Leib. Ihre bekannte Rolle spielt die Siebenzahl auch in den an einer Wurzel gewachsenen Mădẹpflen. «Mahdäpfel» heißen die Blütenteller der stachligsten Kratzdistel ( Cirsium spinosissimum). Ihre erwähnte Vereinigung hat das Nachtschattengewächs Mandragora anthropa seines deutschen Namens «Alraun» beraubt. Wer eine solche Alrụụna (álrụụna) in der heiligen Nacht zwischen elf und zwölf ausgräbt, findet mittelst ihr jeglicherlei Schatz. Ist letzterer hier als Ding verstanden, so bezieht sich auf ihn als Person die Anwendung der Mannstreu ( Eryngium alpinum) und der Fraue nträän (d. i. Orchis). 6 In die Suppe der Begehrenswerten praktiziert, werben beide um deren Neigung. (Eine sehr gewöhnliche Degradierung feiner oder hoher Gemütsäußerungen.)

Die magischen Mittel bedürfen freilich kosmetischer Nachhülfe. Solche leisten z. B. die zypressenblättrige Wolfsmilch ( Euphorbia Cyparissias) oder das Eiterchrụụd und die scharfe Fetthenne ( Sedum acre), das «Mụ̈ụ̈schechoren» («Mäusekorn») der Oberwalliser. 7 Sie räumen nämlich mit den Wäärzen (Warzen) auf. In Ziegenmilch gesottener Erdrauch ( Fumaria officinalis) vertreibt die Trị̈esen (Drüsenanschwellungen am Hals), und das in der Tasche getragene Eiße nchrụụd (knotige Braunwurz, Scrophularia nodosa) ist gut gegen Abzesse. Wunden heilen der Wundklee als Găheil ( S. 222), der Aaronsstab ( Arum maculatum) als Aroona oder Aroone nchrụụd, die Malve als Chäslichrụụd, der spitz Wägerich womöglich im Verein mit zwei andern Kräutern. Gar fï̦rnä̆hma («vornehm» i. S. v. ausgezeichnet, vortrefflich) ist für Wundenreinigung wie auch für Heilung der «Lung- und Lebersucht» 8 der Sănĭckel oder Sărnickel ( Sanicula europaea); ebenso der Stăbiosen ( S. 230) und natürlich die Arnica ( S. 243). Auf giftige Bißwunden des Viehs wird Bitzwurz (Alpen-Anemone) gelegt.

Geschätzte Augenheilmittel sind: der Oïge ntrost, womit aber nicht bloß die als Gib ï̦ ns nịịd verschätzte Euphrasia officinalis, sondern auch der Gauchheil ( Anagallis arvensis) gemeint ist; ferner die behaarte Augenwurz ( Athamanta hirsuta) oder das Wasserchrụụd. Den Preis als 242 Augenstärker erringen aber der offizinelle Baldrian 9 und die Räckolterberre̥ni. 10 Hoi ptweh (Kopfschmerz) bekämpft man mit dem Ịịse nchrụụd ( Aconitum Anthora). Brụnä̆lla ( Brunella vulgaris), zu welcher auch der Günsel ( Ajuga) gerechnet wird, dient gegen Halsweh. Zịịtloosen, d. i. sowohl Huflattich ( S. 229) als Pippau ( Crepis pygmaea und aurea) geben geschätzte Hustenmittel. Ja, wer die drei ersten Huflattiche, die er im Frühjahr erblickt, ganz schlï̦ckd, uberchunnd nie Halsweh. Die etwas seltene Engelbrustwurz ( Angelica archangelica), sowie besonders der Brunne nchresset ( Cardamine amara) sịịn grị̈̆ị̈̆sli ch gued fï̦r u̦f der Lunginen ụụfz’lë̆ë̆sen. Schon mit dem Namen stellt sich auch hieher das Lungichrụụd, jedoch nicht als Pulmonaria, sondern als das (nicht selten gefundene) isländische Moos ( Cetraria islandica).

Besonders glücklich weiß der Älpler sich und sein Vieh gegen Witterungseinflüsse und andere Störungen des streng geregelten Tagesdienstes geborgen durch Astränza (Thalstern oder Sterndolde, Astrantia major) und Bị̆bị̆nélla, Bí̦bernäll oder Bimpernäll ( Pimpinella magna). Große und kleine Sterndolde ( A. major und minor) heißen gemeinsam auch der Stärnen; in Konkurrenz mit ihnen und den Namen Meisterwurz, d. i. Besiegerin der Pest, 11 trat der Haarstrang ( Peucedanum struthium). Geschätzt sind in ähnlichem Sinn immer noch der Torme ntĭ̦ll ( Potentilla Tormentilla) und das Wasserschwä̆bi (Frauenmantel oder Silberklee, Alchemilla alpina). Um ihrer prächtig schimmernden Blätter willen erhalten beide sehr oberflächlicher Weise auch etwa den Namen des Hahnenfußes: Glịịßi. Gegen allerhand Magenübel hilft die Schafgarba oder Schăgarba 12 ( Achillea Millefolium), gegen Blasenkatarrh der Chatze nschwanz oder Chatze sti̦i̦l ( Equisetum arvense), gegen Blasen- und Gallenstein der Abguß von Sï̦wbluemme nrë̆hrren. Als Blutreinigungsmittel für Vieh, wie vormals aber auch als Futterkraut und sogar als Gemüse, 13 dient der Rams oder die Ramse̥rra (Bärenlauch, Allium ursinum), wonach eine Alp bei Leißigen und ein Bergmaad am Brienzergrat benannt sind.

Viele Heilmittel bieten zugleich einen erfrischenden Tee. So für Bergreisen der Mutte nchele̥m ( S. 235), für nicht an Auszehrung Leidende 243 das Chatzenoig oder der Ehre nprịịs ( Veronica Chamaedrys). Phthisikern dagegen hilft das Tannmarg ( S. 233), 14 dessen Absud so wohl schmeckd (so gut riecht) und gar grị̈ị̈sli ch gued ist.

Eine Reihe Heilpflanzen dienen so vielseitig, daß wir sie keiner Kategorie von Übeln zuteilen können. So vor allem die edlen Enziane. Mundartliches Enzian, Eziaan gilt aber fast einzig dem (z. B. auf dem Hertenbühl vorkommenden) Schnee-Enzian ( Gentiana nivalis) und dem vergiften Schwalbenwurz-Enzian ( G. asclepiadea). Die Samen des Dï̦r chwăx ( G. pannonica, früher 15 Perfoliata, fz. percefeuille) werden bei Brüchen angewendet. Bitterwurz (zarter E., G. tenella) hilft bei allerlei Tierschäden. Die fleischigen Wurzelstöcke der Jänzinen oder Jänze̥nen, d. h. des gelben, des minder üppigen purpurnen und des an der Krone schwarz gesprenkelten Enzians ( G. lutea, purpurea, punctata) werden zu dem bekannten Jänziner destilliert. Da der Enzianbranntwein Land auf Land ab für so außerordentlich gsunda, gsïnda gilt, sind die Pflanzen fast nur noch mit Lebensgefahr zu erreichen, und ungefälschtes Destillat ist höchstens als Erweis außerordentlichen Wohlwollens zu erlangen. 16

Den Enzianen (von denen viele Arten auf S. 227 als Himmelblääwli, Ggleggleni, Fingerhiet verhandelt sind) folgt in Vielseitigkeit der Anwendung die Arnika. Darunter versteht man aber nicht bloß den Bergwohlverleih ( Arnica montana), sondern gleicherweise Gletscher- und Skorpions-Krebswurz ( Aronicum glaciale und scorpioides), verschiedene Arten Gemschbluemmen (Gemswurz, Doronicum), und einige Arten Kreuzkraut ( Senecio). In Alkohol ausgelaugt, ụụs’zŏgen, dienen diese «Arnica» gegen alle möglichen Beschwerden. Vor dem Bekannter- und Billigerwerden des Rauchtabaks 17 wurden sie zudem als To̥báckbluemmen g’roikd. Selbst die Nelkenwurz ( Geum) und die Berg-Siversie ( Sieversia montana) waren zu solchem Dienste gut genug.

Nicht weniger wichtig war und ist der Beifuß ( Artemisia). Trug ihn der Alpenjäger als Diener der Artemis (Diana) «bei dem Fuß» (d. i. gemäß der Urbedeutung von «bei»: um den Fuß gewickelt), damit er ausdauernd bleibe, so muß noch heute — je nach der Wortdeutung — die Wä̆rmị̈eta (alt wermuota, wermüete) «Wärme» oder «Mannesmuth» das Leibesinnere anspornen. Dies geschieht mit furchtbarer gegenteiliger Wirkung in dem nun so energisch bekämpften Absynthkonsum. Welch harmlosen, freundlichen Gebrauch findet die nächstverwandte Artemisia 244 glacialis als wildi Wärmị̈̆eta oder «Übermuth», wenn wir sie neben Bergrosen und Edelweiß den Hut des Sennen schmücken sehen! ( S. 217.) Schon um dieser Zierde willen lohnt es sich, wie «i n d’s Edelwịịß», so auch i n d’Wärmị̈eta z’gaan, ga n z’wärmị̈etnen. Aber auch andere Arten wie die wịịß Wärmị̈eta, d. h. die bis zum Schneehorn an der Jungfrau emporsteigende Găbụ̈ụ̈sa oder Edelraute ( A. mutellina), und die schwarz Wärmị̈eta: der ebensohoch sich wagende ährige Beifuß ( A. spicata) sind liebliche Pflanzen.

Kürzerer Erwähnung bedürfen: das Tụụsiggulde nchrụụd, was aber nicht Erythraea Centaureum, sondern das glatte Brillenschötchen (Biscutella laevigata) ist; die Mondrụ̆ta ( Botrychium Lunaria) auf den Felsen der Lütschinenschlucht; die Sị̈eßle̥rra: die bittersüß schmeckende Wurzel des Engelsüß ( Polypodium vulgare); 18 der Bĭ̦berchlee ( Menyanthes, Bitter- oder Fieberklee, aus welchen beiden Namen «Biberchlee» gemengt scheint); die Germe̥rra ( Veratrum) als Feindin der Läuse und Mäuse.

Die Fĭ̦de̥rtscha (eisenhutblättriger Hahnenfuß) kann ebenso an die «gefiederte Welt» 19 erinnern wie die Schwalbenwurz ( Vincetoxicum officinale), deren «Schötlein, wenn der Same darin zeitig ist und sie sich auftun, einer fliegenden Schwalbe ähnlich sind.» 20 Der eingekürzte Name lautet Schwalme̥rra. Nach dem häufigen Vorkommen dieser «Gifft-Uberwinderin» 21 benennen sich auch der liebliche Berg bei Interlaken und eine Alp bei Därligen.

Wie poesievoll diese letztern Namen und wie prosaisch ihre Gesamtbezeichnung durch den praktischen Landwirt! G’jätt schilt er sie: Pflanzen, denen man ebenso handgreiflich auf den Leib zu rücken hat, wie einem Feind, den man erjätted. Denn was er nicht fruktifizieren kann, das sieht der Bauer als Unkraut an — als «Wuest», der dem Züchter Feld und Garten verunstaltet.

Am Eingang aber dieser großen Welt des wirtschaftlich Bösen steht, gleichsam als schwarz-weißer Grenzpfahl, eine ebenso geschätzte wie verwünschte Pflanze. Es ist der Gänsefuß oder die Hundsmelde ( Chenopodium bonus Henricus). Wie sehnt sich im Frühling der Grindelwaldner, aa nfḁn ẹntli ch ze n eppḁs Grị̈ennem z’choon, und wie willfährig kommt unsere Heimina solchem Wunsch und Verlangen entgegen! Als wilda Spinnḁt deckt sie, die an Wegen und in feißtem Felde so reichlich sprießt, den Tisch sogar des Feinschmeckers, bis der erste Spinat des Gartens ihn ersetzt. Und was für ein treffliches Heilkraut ist sie! Alte und frische Wunden, «alte, böse, faule Schäden», 245 gichtartig erkrankte Füße der Menschen und Tiere bringt ein Heiminenbad oder doch eine Reihe solcher Bĕder wieder zurecht. Mit Grund heißt also die Pflanze guter Heinrich, bonus Henricus, la toute bonne u. s. w. Wir finden sie aber zugleich als «bösen Heinrich» gescholten. 22 Es liegt dies an der Kehrseite ihrer wohltätigen Triebkraft: wo sie ungepflückt bleibt, folgt sie ihrer «Sucht» zum Ranken und Wuchern bis zum Durchwachsen von Wänden und Mauern.

Der Name Heimina dehnt sich auch etwa auf die Mä̆lwe̥lla: die ausgebreitete Melde ( Atriplex patula) aus, was schon am vereinten Massenwuchs z. B. im Loị̈chbïel liegt. «Lauchbühl» aber erinnert, gleich der Loïche̥rren oder dem Laucherhorn in der Faulhorngruppe, der Lauchernalp bei Leißigen u. s. w. an den wilde n Loïch (oder die Nị̈ị̈nhemmle̥rra, S. 240) und an den wilde n Schnittloïch. Letztern Namen trägt sowohl eine wilde Spielart des Gartenschnittlauchs ( Allium Schoenoprasum), als die nordische Simse ( Juncus arcticus). Alle diese «Lauche» aber, die sich zuweilen in den Lischgräsern verstecken, werden von jungen Kühen und namentlich Ziegen gierig genascht. Sie erteilen dann der Milch und der Butter einen starken Beigeschmack — en Bitz — von Knoblauch. Auch die Sĭ̦land- oder Sịlamberre̥ni des niedrigen Kellerhalsbusches ( Daphne Mezereum), vielmehr aber noch das Holz dieser Pflanze, schaden durch Blähen des Käses, vor dessen Bereitung sie in die Milch geraten sind. Ähnlich wird an der Lauenen die Männertreu «Chäsblääjjere» gescholten. Aber selbst das so gefeierte Brẹndli ( Nigritella) bläht den Käse, erteilt ihm und der Butter seinen an sich sehr angenehmen, aber nicht sach- und fachgemäßen Vanillegeruch, färbt auch schon die Milch bläulich und hält sie sogar im Euter zurück. 23 Ähnliche Wirkungen üben die verschiedenen Arten Fraue nträän ( S. 241), auch Schlange nchrụụd geheißen, weil die Staubgefässe der Orchisarten gleichsam zu züngeln scheinen.

Als Verdränger besserer Pflanzen müssen ebenfalls Unkräuter heißen: der Klappertopf ( Rhinanthus major) oder die Chlăffa, deren reife Samenkapseln chlä̆fe̥llen und an chlä̆feldï̦rrs Holz erinnern; das Täschlichrụụd (Hirtentäschchen, Capsella bursa pastoris); das Zĭ̦gerchrụụd oder die Zĭ̦gerbroosmi (Alpengänsekresse, Arabis alpina); die Gglụụra (gemeiner Ackerhohlzahn, Galeopsis tetrahit und ladanum).

Als vergift gemieden sind, wie Herbstzeitlose und Sịịland ( S. 190), die Alpenwindblumen ( Anemone alpina); der Moosgŏgg oder der Mŏsbluemmen: die im Frühling und Herbst blühende Sumpfdotterblume 246 ( Caltha palustris); das Ankbälli ( S. 229) u. a. Die weißgelbe Fĭ̦dertscha ( S. 244) leitet über in die Gruppe der der Alpwirtschaft so außerordentlich nachteiligen Ammoniak- oder Lägerpflanzen. Als erste solche ist zu verzeichnen die Lu̦ppe̥rtscha: der echte Sturmhut oder Eisenhut ( Aconitum Napellus), welcher der Fĭ̦de̥rtschen bisweilen seinen Namen leiht und auch in deren lateinische Bezeichnung ( Ranunculus aconitifolius) eingeflossen ist. Auch das gelbe oder feinblättrige Giftheil ( Aconitum Anthora, S. 242), sowie der «Wolfstödter» oder die «Wolfswurtzen» ( A. Lycoctonum) 24 nehmen teil an der Bezeichnung Lu̦ppe̥rtscha. Ein gleichbedeutender Ausdruck ist Flŭ̦ge̥rtscha, in der zweiten und dritten Silbe gebildet wie «Lupertscha», in der ersten an die Bedeutung von «Fĭ̦dertscha» und «Schwalme̥rra» ( S. 244) erinnernd.

Den Brienzernamen «Bööschrụụd» verdient die ebenfalls verhaßte Lägerpflanze, welche grindelwaldnisch Blu̦tzga und schriftdeutsch herzblättriges Kreuzkraut ( Senecio cordifolius) genannt wird. Harmloser sind die übrigen Senecio-Arten, sowie die Gelbsterne, Kälberknöpfe u. s. w., sogar nützlich einzelne Blacki. So der krause Ampfer ( Rumex cerispus): die Schmeizblacka, welche z. B. am Hertenbühl in großen Massen erscheint, und der Alpenampfer oder Mönchsrhabarber ( R. alpinus). Letzterer heißt der Chĭ̦len, welche Einzahl jedoch zu gunsten der Mehrzahl Chĭ̦len fast ganz vergessen ist. Eher sagt man im Singular die Sị̈ị̈ri oder die Blacka. Blacki sind aber überhaupt sehr große Pflanzenblätter, wie z. B. an der Pestwurz ( Petasites alba): der Buestolterblacken, Roßblacken, auch Parisólchrụụd geheißen. Letzterer Name ist eigentlich nur ein Ausdruck spielender Kinder, welche aus den Pestwurzblättern sich die Regenschirme für ihre Puppen formen. Der Name «Chilen» hat der Diemtigeralp Chiley ihre Bezeichnung erteilt; und im Bidemläger gibt es einen Chĭ̦lenbŏden. Das schmutzig (fett) anzufühlende, saftige Blatt gibt gekocht ein gutes Schweinefutter, sogar ein genießbares Gemüse; 25 und mit Recht sieht man es z. B. in Gimmelwald massenhaft zum Trocknen für den Winter unter dem Dachvorsprung hängen. Auch die im Läger so üppig wuchernde Nĕßla ( Urtica) würde eine schätzenswerte Zutat zum Spinat liefern, der bei besserem Eigentumsschutz sich da oben erfolgreich anbauen ließe. Wie sehr überhaupt 247 «das Läger als Krautgarten» 26 eines ersten Versuches wert wäre, lehren mit ihren überraschenden Ergebnissen die gar nicht unter günstigern Bedingungen angebauten Gasthausgärten der beiden Scheideggen und der Wengernalp. Eine gute Zahl heller Köpfe wären denn auch einverstanden, in dieser und anderer Weise ungezählte Jucharten ertraglosen Lägerbodens aus einem toten zu einem zinstragenden Kapital umzuschaffen — «wenn nu̦mmḁn epper aa nfieng!»

Hier, wie auch im pharmazeutisch richtigen Sammeln und Kultivieren von Heilkräutern, im Trocknen und Arrangieren von Alpenblumen 27 u. dergl. könnten theoretische und praktische Botanik sich in schönster Weise die Hand reichen.

1

Mit gr.

bryein (schwellen;

bryon Moos) urverwandt, spiegelt sich die Wurzel

gru in engl.

grow (wachsen), in ahd.

gruoni = grün und frisch (vgl.

grüens Fleisch als nicht geräuchertes), und in ahd.

krût = Kraut, Die Ablautforn

gra ergibt lat.

grâmen und deutsch «Gras». (Vgl.

Kluge 147. 214. 144.)

2

Lf. 428.

3

Schwz. Id. 3.

4

And. 829 ff.;

Osenbr. 6, 82 f.; 112 f.;

Wyß 330;

Kasth. 2, 146;

Keller 444.

5

Cool. JS. 290.

6

Die Trään für sich ist die Mehrzahl zu

«der Traan» (= die Träne). Am Grab einer ungeliebten Person haben Angehörige

kei Traan vergossen. Wenn nun der Grindelwaldner statt Knabenkraut

der Fraueträän sagt, so ist dies, wie

der Lilien, der Bärgroosen u. dgl., eine Geschlechtsanlehnung an «

der Bluemmen»; vgl. lat. «der»

flos und it.

«il» fiore. Die Zahlform selbst aber weist auch hier, wie öfter, auf den Kolleltivbegriff als Brücke zwischen Ein- und Mehrzahl: viele als

Trään (Tränen) der

Mater dolorosa oder als «Marienträn» (

Rebm. 149) gedeutete Blüten (vgl. auch die «Marterwerkzeuge» der Passionsblume) stehen vereinigt auf einem Pflanzenindividuum:

dem Fraueträän.

7

Goms 51.

8

Kyburtz A 5.

9

Ein Goldschmied nahm jeden Morgen eine Messerspitze voll Baldrianpulver ein und vermochte in Folge dessen mit unbewaffnetem Auge auf den Stumpf einer zerbrochenen Nadel einen Löwen mit allen Gliedern kenntlich einzugravieren. (

Kräuterb. 524.)

10

Lf. 461.

11

Kyburtz A 18;

Rebm. 150.

12

Die Pflanze heißt ahd.

garawa, mhd.

garwe, selten

schâfgarwe (

mhd. WB. 1, 484), was allenfalls zu «gar» (bereit u. dgl.:

Kluge 127), keineswegs aber zu «Garbe» (ahd.

garba, la gerbe) in Bezichung steht.

13

Hoops 351. 466.

14

Danmarco:

Stumpf 258

a.

15

Kräuterb. 935.

16

Zu 3 l Branntwein braucht es 50 kg Wurzeln (

Kasth. 22, 40), und im Sommer 1814 wurden einzig um Gletsch 1060 kg verbraucht. (

Wyß 737. 790;

AR. 1814, 277.)

17

Des «peruvianischen Bilsenkrauts»:

Kräuterb. 985.

18

Schmeil 301.

19

Nach

Schinz und Keller 405.

20

Kyburtz A 45.

21

Ebd.

22

Kräut. 456 nach

Gesner hist. anim. 16 (

de quadruped. 43).

23

Tschudi 514;

Höpfn. M. 1, 228;

Wyß 534.

24

Cool. JS. 290.

Luppertscha besagt dasselbe wie «Wolfswurz» und ist wahrscheinlich Übersetzung davon; denn die Formen «Luppritschen» aus den Gegenden von Interlaken und Gadmen (

AR. 814, 876) und «Lubertschen» in Österreich (

Hartinger s.

Aconitum) führen zurück auf hybrides

lupi-rhiza od. dgl. In der Sustengegend sagt man auch «Fuchswürzen» (

AR. ebd.). Der Wölfe wie der Füchse erwehrte man sich nämlich ehemals, indem man mit

Aconitum vergriftetes Fleisch im Wald verstreute. (

Kräuterb. 901.)

25

SdB. 1904, 190.

26

And. 847; vgl. dazu

St. Sch. 10. 15 und

AR. 1811, 108.

27

Demme 29.