|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wo die Darstellung eines Einzellebens sich bedeutenden menschheitsgeschichtlichen Ereignissen nähert oder gar in solche verflochten wird, wird sich der Darsteller schwer der Versuchung entziehen können, die großen Akzente des Gesamtgeschehens auch auf solche Teile seiner Aufgabe zu übertragen. In Zeiten, die selber das Glück hatten, nicht in die große Geschichte zu gehören, mag diese Konvention, die einschneidenden Ereignisse der Gesamtheit auch für den einzelnen als entscheidend wichtig zu setzen und diese Wichtigkeit auch gleich seinem Bewußtsein zuzuschreiben, immerhin noch hingehen. Wer aber selber tuend und leidend durch eine solche groß geheißene Zeit hindurchgegangen ist, wird hier stutzen und sich besinnen. Es wird ihm etwa, wenn er als Soldat den Krieg erfahren hat, in Erinnerung kommen, wie erschrocken er war, wenn er aus der todesgroßen Wichtigkeit dieses Krieges in seine Stadt zurückkehrend die Menschen geputzt und lachend, als ob sein ganzer Krieg nicht wahr wäre, aus dem Theater kommen gesehen hatte; oder wenn er von den übermütigsten Frauen an Orten fesselloser Unterhaltung das für ihn von mythischen Schauern umkleidete Wort Kriegswitwen sagen gehört hatte. Der Betrachter wird dann, seiner eigenen schwermütigen Erfahrungen eingedenk, mit diesem konfektionierten Parallelismus von Wichtigkeiten nichts mehr anzufangen wissen. Es wird ihm hingegen etwa einfallen, daß er einmal Briefe gelesen habe, die auf die amüsanteste Art von Festlichkeiten rund um eine Verlobung berichteten und auch nicht mit einem Worte die Cholera-Epidemie erwähnten, die eben damals rundum wütete und die als die verheerendste in einem Jahrhundert gilt. Oder er wird sich wieder jenes schon erwähnten Tagebuches Ludwigs XVI. mit seinen Listen getöteter Hasen, Fasanen und Rebhühner erinnern und vieler anderer solcher Tagebücher und Briefe aus Orten und Zeiten, die von großen historischen Ereignissen gezeichnet sind, deren aber diese gleichzeitigen Aufzeichnungen mit keinem Worte Erwähnung tun.

Solcher Erfahrung eingedenk, hat sich der Darsteller dieses Frauenlebens bemüht, mit dem Historischen hauszuhalten; und da dieses Historische von nun ab für Josephine zu einer Art chronischer Krankheit zu werden beginnt, sagt er sich, daß ja auch der chronisch Kranke, der kein Hypochonder ist, es sich mit solcher Krankheit so gut einrichtet, als es irgend geht, und sein Leben so führt, als ob er nicht ein Kranker wäre.

Josephine war nun dreißig Jahre alt, hübsch, gewandt und der Meinung, über sich selbst vortrefflich unterrichtet zu sein. Sie hatte schon eine Anzahl von Liebschaften hinter sich – weniger freilich, als ihr damals schon nachgesagt wurden. Mit außer ihr liegenden Maßen gemessen waren es keine großen Affären gewesen, und die Erfahrungen daraus ergaben sich ihr wohl erst in der Wiederholung. Ihr selber freilich, mit dieser Wesensmischung aus Sinnlichkeit und Neugier, Sentimentalität und heftiger Angst vor dem Alleinsein (was zusammen man ebensogut ein geselliges wie ein verliebtes Temperament nennen kann), hatte erst jede dieser Beziehungen als die große Liebe begonnen; und als aus den übertriebenen Erwartungen einer nach einem Zentrum in einem anderen Menschen suchenden Natur die unvermeidliche Enttäuschung an dem maßlos überschätzten Mitspieler kam, gab es viel aufgeregten Kummer, den sie so lange nährte, als er vorhalten wollte, das heißt bis eine neue Verliebtheit an seine Stelle trat. Nur ließ in dieser gefährlichen Schule des Jahres 1793, durch die sie hindurchgejagt wurde, die Wundergläubigkeit immer mehr nach, und in sie mischte sich eine neue recht bedeutsame Erfahrung: daß diese Liebesdinge, die das Leben mit so viel schöner Erregung erfüllen, überdies noch Vorteile bringen können, – eine für nicht wenige Frauen lebensbestimmende Erfahrung. In Josephinen um diese Zeit mag sie sich noch so ausgewirkt haben, daß sie sich wie vordem verliebte und ihre Illusionierungskünste begann, sobald der richtige Mann gefunden war, der nur, um der Richtige zu sein, eben jetzt außer den auf sie wirkenden Eigenschaften als ein immer unerläßlicheres Nebenbei in irgendeinem Sinne nützlich sein mußte. Sie hatte ja auch solche Nützlichkeiten immer mehr nötig. Ganz abgesehen von der unmittelbaren Bedrohung des Lebens, über die sie, solange es irgend ging, hinwegsah, gab es die von Monat zu Monat wachsenden Geldnöte, die täglichen Sorgen um die nötigste Nahrung für die nächste Mahlzeit. Daß Josephine all die Jahre hindurch schon in immer unordentlicheren Geldverhältnissen gelebt hatte, machte ihr die Not eben jetzt nicht leichter. Wenngleich sie lachend und mitspottend die vielen bitteren Bonmots dieser Tage über die Allgemeinheit des Elends anhörte und weitertrug, wurde ihr das Herz schwerer und schwerer dabei. Denn sie war jetzt von ihrer dereinstigen Geldblindheit völlig geheilt. Sie hatte die Verbundenheit des Geldes mit den vielen schönen Dingen dieser Welt sehen gelernt. Und aus der wilden Putzsucht und Schmuckgier ihrer früheren Jahre war eine ebenso leidenschaftliche wie kenntnisreiche Sehnsucht nach allem Zubehör eleganten Lebens geworden. Ihr bohemehaftes Verhältnis zu Wohnen und Häuslichkeit, das ihr von daheim her, wo alles schlecht und recht von Sklaven besorgt worden war, noch nachgehangen hatte, war von ihren sich verfeinernden Sinnen erzogen worden. Es erging ihr Kleidung und Möbeln, Schmuck und Wagen, Tischzeug und den Requisiten der Körperpflege gegenüber, wie sich das etwa in ihrem Verhältnisse zu Essen und Trinken aussprach: aus dem gesunden, kräftigen, undifferenzierten Appetit der Mädchenzeit, der sich am Gebotenen so gut gestillt hatte, daß es bis zu neuem Hunger und Durst kein Essen in der Welt gab, war etwas Vielverästeltes aus Begehrlichkeit und Kennertum, aus nuanciertem Genießenkönnen und nicht minder nuanciertem Wissen um alles Drum und Dran solchen Genießens geworden. Und nun sie es so weit in den hohen Künsten gesitteten Geschmacks gebracht hatte (deren Anfangsgründe noch Alexandre einst an ihr vermißt hatte), war eben diese Gesittung so sehr in Acht und Bann getan, daß selbst noch an einem der großen Führer der Revolution, Danton, sein Anteil an dieser genußfreudigen Gesittung als todeswürdiges Verbrechen befunden worden ist. Um diese Zeit der vorgeschriebenen Höchstpreise, vor denen alles Lebensnotwendige geheimnisvoll verschwand und erst auf vielgewundenen Umwegen wieder an einen Teil der Verbraucher gelangte, in dieser Zeit der Papiergeldentwertung, der Zwangsanleihe, der Aufhebung des letzten Privatlebens, der dekretierten Bedürfnislosigkeit, der »Tugend« als todumdrohtes Bürgergebot, eben in solcher Zeit das verfeinertste Entzücken der Sinne erahnt zu haben, war ein schwer zu tragendes Geschenk des Lebens! Aber dieses Leben wollte vor allem und um jeden Preis leben, so übersprang es die letzten Klassen der Anpassungsschule und blühte aller Drohung zum Trotz süßer und lockender denn je zuvor. Und Josephine gab und nahm Liebe. Doch da sie ein Frauenwesen aus solchem aufgewühlten Übergange war, verstand sie nicht Sein und Wert und Leistung der Männer, sondern vor allem Geltung und Macht. Und so prägten Geltung und Macht des Tages sich ihr ein in das Verführerische der Männer. Und die Männer halfen ihr, behüteten sie, berieten sie, solange es noch Hilfe, Hut und Rat gab. Von ihnen lernte Josephine die Schutzfarben dieser Zeit und übte Geste und Gehaben des Sanskulottentums. Sie schickte ihre Kinder zum Schein zu Handwerkern in die Lehre – Hortense war Nähmädchen bei Josephinens langjähriger Dienerin, Eugène Tischlerlehrling; ja sie hielt die Kinder sogar dazu an, mit der Jugend der Straße Freundschaft zu schließen und gleich den andern an dem allgemein üblichen Straßenhandel mit entbehrlichen kleinen Dingen des Hauses teilzunehmen. Sie duzte die kleinen Leute, schrieb Briefe voll von Beteuerungen ihrer sanskulottischen Gesinnung an etliche persönlich unzugängliche Augenblicksmächtige, kurz sie versuchte – immer noch ohne Furcht für sich selber –, was immer ihr ihre Freunde rieten, die wußten, daß jene Lois des Suspects viele Handhaben gegen jedermann, aber unzählige gegen Adelige boten.

Wie berechtigt und notwendig diese im gefährdeten Augenblicke zum Schutz der jungen Republik erlassenen Gesetze auch sein mochten, gingen sie doch dadurch weit über ihr Ziel hinaus, daß sie der menschlichen Schlechtigkeit und Gemeinheit ein unbeschränktes Betätigungsfeld eröffneten. Wer eines persönlichen Feindes, eines Rivalen, eines Geschäftskonkurrenten ledig werden wollte, versuchte es mit einer Denunziation. In patriotischen Eifer verkleidet blühte die Angeberei, die auf Erbschaften, Landgewinn und Prämien irgendwelcher Art aus war, – und nur allzuoft begnügten sich die Denunzianten mit dem hämischen Genusse am Untergange nachbarlicher »besserer Leute« oder einfach mit selbstloser Schadenfreude. Solch eine Denunziation war gegen den kleinen Kreis völlig inoffensiver Leute, die sich zuweilen noch im Landhause der Madame Hosten zusammenfanden, beim Sicherheitsausschusse eingelaufen. Josephine war darin mitgenannt. Am 21. April des Jahres 1794 wurde sie in ihrer Wohnung in der Rue St-Dominique verhaftet.

Nach der üblichen Beschlagnahme der vorgefundenen Papiere wurden die beiden Kinder der Obhut der Bürgerin Lanoy übergeben, jener Dienerin Josephinens, die sich nun als Schneiderin durchbrachte und als deren Lehrmädchen Hortense galt. Das Gefängnis, dem Josephine zugewiesen war, erwies sich als überfüllt; so wurde sie nach dem Karmeliterkloster gebracht, jener Maison des Carmes, wohin vorher schon Alexandre überführt worden war. Dieses geräumige Haus war nach der Aufhebung der Klöster eines der ersten der vielen Aushilfsgefängnisse geworden. Seit Maria von Medici die Kirche gebaut hatte, deren Kuppel das Vorbild für die besten Barockbauten von Paris, wie die Sorbonne und das Pantheon, geworden war, hatten in dem Klostergarten die Mönche Heilkräuter gezogen, aus denen sie den allmählich weltberühmt gewordenen Melissengeist brauten. Dann am 2. September des Jahres 1792 hatten die eingedrungenen Horden den Garten zertrampelt und hier das ungeheuerliche Massaker der Priester begonnen; nach der ersten Massenschlächterei, von der her in Gängen und Zellen noch Spuren von Säbelhieben, Pikenstößen und altem Blute übriggeblieben waren, hatten sie die Überlebenden einzeln durch eine Tür geschickt, hinter der die Henker warteten wie hinter den Türen der Sowjetkeller. Seither waren Tausende von Gefangenen in den Mönchszellen zusammengepfercht gewesen und hatten etwas von dem Fluidum ihrer verhehlten oder offenbaren Todesangst zurückgelassen: das witterte aus Schmutz und Abnützung, aus Schweiß- und Ammoniakgeruch, aus den in die Wände gekratzten Inschriften. In diesen Tagen gegen Ende April 1794 waren etwa siebenhundert Gefangene in dem Kloster, in dem höchstens an die sechzig Mönche gelebt hatten: und das Gefängnis galt eben noch für eines, in dem es noch Platz gab.

Josephine wurde mit mehreren Damen zusammen untergebracht, unter denen die junge anmutige Duchesse d'Aiguillon war. Als das erste Entsetzen über die Verhaftung vorbei war, erwies sich die Haft anfangs als nicht allzu drückend. Innerhalb des Hauses genossen die Gefangenen eine kleine Freizügigkeit, so konnte Josephine Alexandre sehen und mit ihm allerlei Versuche besprechen, die für sie beide draußen unternommen werden sollten. Da Besuche von Anverwandten, freilich im Beisein eines Aufsehers, zugelassen waren, ergab sich bald ein heimlicher Weg der Verständigung. Die Kinder, die mit der Lanoy kamen, brachten bei ihren Besuchen stets Josephinens kleinen Hund mit. Diese sehr verwöhnte Kreatur, die in zartester Jugend ein King Charles Es ist nicht allgemein bekannt, daß der Name King Charles für diese Bologneser-Hündchen eine kunsthistorische Reminiszenz ist: sie sind auf zahlreichen englischen Porträts von van Dyck zu sehen und erinnern daran, daß sie am Hofe Karls I. die große Mode waren., damals in Mode wie heute die Pekinesen, zu werden versprochen hatte, sich aber dann mehr zu einem überaus behaarten Zwergmops entwickelt hatte, dieser Fortuné war das Werkzeug für eine Geheimkorrespondenz, die zwischen Halsband und zottigem Fell untergebracht wurde. Daß Josephinens Dankbarkeit für diese Dienste hernach aus diesem wie alle Bastarde freundlich-unterwürfigen Fortuné ein keifendes, bissiges, überhebliches Wesen gemacht hat, geht aus der Korrespondenz eines großen Kriegsmannes hervor, der unter seinen wenigen Narben eine trug, die er in Josephinens Bett von besagtem Fortuné empfangen hatte. Das Ergebnis dieser Hundepost waren eine Reihe von Briefen an mächtige Persönlichkeiten und ein von den beiden Kindern unterzeichnetes Bittgesuch für ihre Mutter. Alexandre hingegen bereitete eine Verteidigungsschrift vor, die mit der Hervorhebung seiner Verdienste nicht kargte, setzte die Gemeinde, deren Maire er gewesen war, in Bewegung, kurz, machte sich auf jede Weise noch immer bemerkbar, eben um eine Zeit, da im Vergessenwerden schon alles Heil lag. Von seinen militärischen Mißerfolgen war ja bisher ausdrücklich nicht die Rede gewesen; er war wie Josephine und alle die anderen Aristokraten auf Grund der Verdächtigen-Gesetze verhaftet worden, welche Gesetze lediglich die Festsetzung der irgendwie Verdächtigen – ohne Prozeß und Urteil – bis zum Friedensschlusse anordneten. Aus diesem Gesetzeswortlaut ist es zu erklären, daß sogar ein paar Wochen nach Josephinens Verhaftung sie selber wie die Mehrzahl der auf Grund der gleichen Verfügung Gefangengesetzten noch einigen Optimismus bewahrten, obgleich die kaum verwundene anfängliche Gräßlichkeit des Gefängnisses nun in täglich steigenden Dosen aus immer unleugbareren Tatsachen wiederkehrte.

Was draußen vorging, wußte man, wenn auch stets entstellt, in dem Hause. Das hatte für sie mit Politik schon etwa so wenig zu tun, als das Sichausbreiten der Pest für die Bedrohten mit Epidemiologie gemein hat. Daß aus dem Gouvernement Révolutionnaire eine wirkliche, von Konvent und Kommune unabhängige Machtmitte geworden war, die die Revolution über die schon aussichtslosesten Situationen hinweggebracht hatte, stellte sich für alle die Häftlinge vor allem als die Befestigung der Herrschaft der Gruppe Robespierre, Saint-Just und Couthon dar. Und die Nachrichten von den Siegen der Revolutionsarmeen gegen die inneren und äußeren Feinde und von den administrativen Erfolgen der Revolutionsregierung übertönte ihnen ihre eigene Statistik. Deren Verfasser hieß Fouquier-Tinville, der öffentliche Ankläger, der die Leistung von fünfzig Köpfen pro Tag erheblich zu steigern gedachte. Tag für Tag sickerten durch unzählige Kanäle diese Nachrichten mit jenen anderen in das Gefängnis. Hier gibt es Menschen aller Stände, Männer, Frauen, ja halbwüchsige Kinder. Man tauscht aus, was man weiß. Solange es geht, ist es wie eine Vereinbarung, an die Wirksamkeit der Verdächtigen-Gesetze zu glauben. Dann allmählich beginnt das Grauen erst bei den einfachen Leuten, den Handwerkern und Kleinbürgern, die auf Gott weiß was für eine Denunziation hin hierhergebracht worden sind. Unter den Aristokraten sind unterrichtete Männer, die ahnen, was sich vorbereitet. Aber ihnen gilt das Gebot, das die vielen Vorgänger gegeben haben: Haltung zu bewahren. Sie hindern die Verbreitung von Schreckensnachrichten, verbreiten selber erfundene gute, flüstern die Wahrheit nur untereinander, den anderen aber erzählen sie hoffnungsfreudig von der beginnenden Uneinigkeit zwischen der Gruppe Robespierres und den Mitgliedern des Sicherheitsausschusses. Sie können jedoch nicht wegreden, daß der gestern, der und die heute aus dem Hause verschwunden sind. Sie können das Menetekel nicht entkräften, das Aufrufen dieses und jenes Namens zum Zusammenpacken der kleinen Habe und zum Abtransport. Jeder weiß, wohin. Man sagt: bald wird Frieden sein; vorher kommt vielleicht ein Umsturz, und die Gruppe der Gemäßigten macht all dem Entsetzen ein Ende. Aber schließlich dringt doch durch, daß trotz allen Widerstrebens der gräßliche Gesetzesvorschlag des lahmen Mannes Couthon angenommen worden ist, der Langsamkeit im Prozeßverfahren als ein Verbrechen und nachsichtige Formalitäten als Gefahr für den Staat erklärt. Und die das vor allem angeht, wissen, daß es keine Verteidiger mehr gibt, kein individuelles Prozeßwesen mehr, daß nicht Gesetze, sondern das Gewissen der Geschworenen kürzester Hand über Leben und Tod zu entscheiden hat – das Gewissen ...

Das Grauen kroch von Zelle zu Zelle. In den Stunden, da es keinen Ausgang gab, signalisierten die Gefangenen einander die Anzahl derer zu, die wieder hinweggeholt worden waren. Die noch an Verteidigungsschriften gearbeitet hatten, wie Alexandre, ließen sie. Denn es war keinem mehr unbekannt, daß die Zeit der Prozesse auf Grund sachlich begründeter Anklagen vorüber war. Eben jetzt kam eine gräßliche kleine neue Mode auf: man entdeckte Gefängnisverschwörungen. Irgendein unschuldiger aufgefangener Brief, eine bedeutungslose unklare Tatsache reichten hin, ganzen Gruppen von Gefangenen, die nichts als das Gefängnis miteinander gemein hatten, summarisch den Prozeß zu machen. Und Fouquier-Tinville hatte die Hoffnung ausgesprochen, bald an die Tore der leeren Gefängnisse eine Tafel »Haus zu vermieten« hängen zu können.

Das lange Vorreichen des Selbstbewußtseins Alexandres, die böshumorige disziplinierte Haltung ihres aristokratischen Umgangs und endlich ihr leidenschaftliches Nichtzurkenntnisnehmen des Geschehenden bewahrten Josephinen unverhältnismäßig lange die Illusion, daß ihr doch nichts geschehen könne. Sie lebte so gesellig, wie die Haft nur immer zuließ, sah jetzt Alexandre, der sich hier heftig in die hübsche Madame de Custine verliebt hatte, täglich länger als während ihrer ganzen Ehezeit; und hier im Gefängnisse, durch keine Scheu vor ihm mehr gehemmt, sich ihm zu zeigen, wie sie war, und über alles, woran ihr lag, mit ihm zu sprechen, kam sie in die erste wirklich freundliche Vertrautheit mit ihm. Diese Wochen löschten beiden das Gewesene aus. Josephine schonte seine nicht anders gewordene Empfindlichkeit nun voll der Überzeugung, daß Männer vor allem eitel und empfindlich seien und »behandelt« werden müßten. Sie hörte zu, wenn er sprach, anders als früher; sie ließ sich von ihm über die reizende Delphine de Custine erzählen, traf auch mit beiden zusammen, und sie erzählte ihm ihrerseits von ihrem wachsenden Interesse an einem sonderbaren Kameraden von ihm, der kürzlich in die Maison des Carmes gebracht worden war, von diesem rüden, fluchenden, blutjungen General Lazare Hoche.

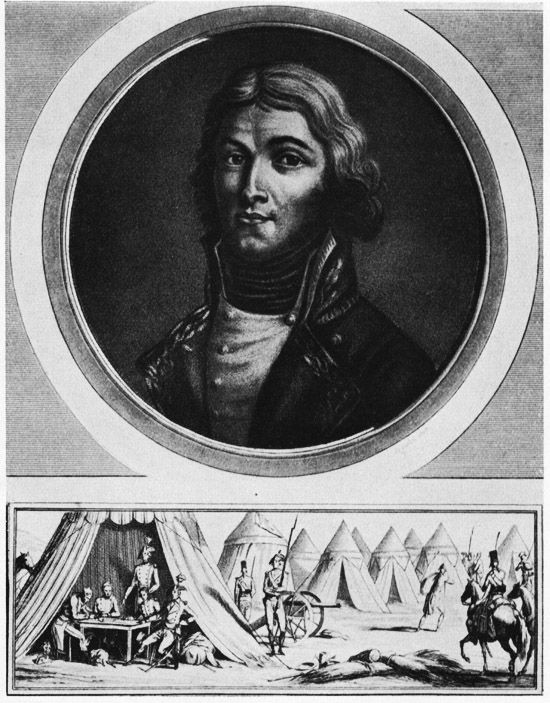

Hoche hatte sich bei den Allmächtigen des Wohlfahrtsausschusses mißliebig gemacht; es heißt, er habe sich geweigert, Saint-Just in seine auf Überraschung des Feindes angelegten Angriffspläne Einblick zu gewähren. Was wogen dagegen all seine gewonnenen Schlachten? Er war ein Verräter; wer fragte noch nach Beweisen, wenn Saint-Just einmal dieses Wort ausgesprochen hatte? Da man ihn nicht inmitten seiner Armee, die ihren siegreichen Führer liebte, zu verhaften gewagt hatte, wurde er durch den Befehl, das Oberkommando der Italienarmee zu übernehmen, vom deutschen Kriegsschauplatze hinweggeholt. Kaum in Toulon angekommen, wohin ihm ein eigenhändiger Brief Robespierres vorausgeeilt war, war er verhaftet und nach Paris gebracht worden. Er hatte von Saint-Just Gerechtigkeit verlangt, hatte die Antwort erhalten, daß ihm die von ihm verdiente Gerechtigkeit alsbald erwiesen werden würde, und war in der Maison des Carmes gefangen gesetzt worden. Es war nicht seine erste Verhaftung: in dem Verfolgungswahn nach der Aufdeckung von Dumouriez' Verrat war auch er festgenommen worden. Stoisch trug er nun diese zweite Haft, überzeugt, sie würde wie die erste enden. Die Todesangst, die von Zelle zu Zelle wanderte, drang in seine nicht ein. Diese heitere Zuversicht inmitten all der erzwungenen Haltung oder des haltlosen Jammers war es vor allem, was Josephine zu dem großen Burschen mit der langen Säbelnarbe in dem hübschen Gesichte hinzog. Wohl brach zuweilen die Wut über seine Verhaftung in den unflätigen Fluchworten, die er von seinem Vater, dem Stallknecht, gelernt und bei den Freunden seiner militärischen Anfänge, den Kavallerieunteroffizieren, vervollkommnet hatte, recht rabelaishaft hervor – aber dadurch erleichtert, fand er schnell ein dröhnendes und überzeugendes Lachen, das Josephine eben hier völlig hinriß. Man hatte ihr gesagt, Hoche sei ein militärisches Genie – sie glaubte es aufs Wort, weil er ihr gefiel, wie Robespierre glaubte, daß er ein Verräter sei, weil er ihm mißfiel.

Die moralistischen Koloristen unter Josephinens Biographen, die Hoches Namen überhaupt erwähnen, beginnen sogleich geschwellt von Entrüstung, machen aus Hoche einen intimen Freund Alexandre Beauharnais' und wissen als stärkstes Argument gegen die verleumderische Phantasie derer, die Josephine hier, im Kerker!, einer beginnenden Liebschaft bezichtigen, anzuführen, daß Hoche ja kaum erst ein halbes Jahr verheiratet gewesen sei. Einer rät gar, »man möge nur seinen Kopf für eine Zeit unter dem drohenden Messer des Fallbeils fühlen, dann würden einem solche häßlichen Gedanken schnell vergehen«. Arme Josephine! Sie war jetzt immer öfter die kleine Yeyette von den Trois-Ilets, gar nicht tapfer, sondern eine elend um das hübsche Leben zitternde Kreatur, die vor Heimweh nach irgendeiner Geborgenheit heulte. Und da war ein großer, starker, heiter-ruhiger Mensch, der nicht an die Guillotine glaubte und die hübsche Josephine, die in all ihrem Jammer ihr Äußeres nicht vernachlässigte, wie viele der anderen Frauen, gern in seine tröstlichen kräftigen Arme geschlossen hätte. Wie schnell werden Bekanntschaften auf einem Schiffe vertraut, wieviel schneller sollten sie es nicht auf diesem Todesschiffe des Gefängnisses geworden sein? Hoche hatte ein Zimmer für sich, oder vielmehr eine Kammer mit einem nahe der Decke angebrachten halbblinden Gitterfenster. Hierher, so heißt es, hätte sich Josephine, von Angst gejagt oder von Tränen erschöpft, ein paarmal verstohlen geflüchtet. Bei Alexandre war wenig Trost: er mochte an Josephinens Gefährdung nicht glauben, während ihm für sein eigenes Los keine Hoffnung mehr blieb. Trost- und glaubenslos wandte er alle seine Kräfte auf, sein Herz, das die Weltmitte gewesen war, zur Ruhe zu zwingen. Aber an dieser ihm nachgerühmten exemplarischen Tapferkeit konnte vielleicht noch die verliebte Delphine de Custine sich bewundernd aufrichten, nicht aber Josephine. Denn jetzt war schon das ganze Dasein von den Gezeiten der Todesangst erfüllt. Gegen Abend begann die Agonie der Erwartung, ob ihr Name auf der Liste stünde, dann, wenn wieder vierundzwanzig Stunden Wartezeit gewährt waren, war das Haus voll der schaurigen Geräusche des Wegholens derer, die es heute getroffen hatte: Schritte auf den Gängen, rohe, antreibende Worte, hie und da ein Aufschluchzen. Und dann die Nacht mit dem schweißgebadeten schreienden Auffahren aus Angstträumen und der Morgen (blauer Sommerhimmel im Fenster) und das Erwachen ins Wissen, daß das der letzte Tag sei. Oh, sie wollte nicht sterben, sie hatte es ja noch nie recht gut gehabt im Leben, alles war ihr ja noch versprochen! Sie hatte ja keinem Böses getan! Das schrie sie der d'Aiguillon zu, den beiden anderen Frauen, die ihr Mut zusprechen wollten. Nein, sie wollte gar nicht so tun, als ob ihr am Sterben nichts läge. Sie schrie, klagte und stürzte endlich zu Hoche, um Trost und Vergessen zu suchen.

Und jeden Abend kam die Liste der Wegzuholenden. Längst schon waren unter den Neueingelieferten beängstigende Leute gewesen, die sich an alle Gefangenen herangedrängt, sich in jedes Gespräch zu mengen gesucht hatten. Jetzt wußte man, daß das Haus voll von Angebern war, auch von freiwilligen, die jeden Tag die gewünschte Anzahl von Namen lieferten, welche dann die »Liste« füllten. Und daß es für die Weggeholten keine Hoffnung mehr gab, wußte man auch. Der Prozeß der hundertsechzig Gefangenen aus dem Luxembourg, denen als ersten eine Gefängnisverschwörung erfunden worden war, und viele andere solcher Prozesse waren mit all ihren jede Hoffnung lähmenden Einzelheiten die Tagangstträume der Wartenden. Sie sahen Fouquier-Tinville vor sich, der die Guillotine im Verhandlungssaale des Tribunals aufzurichten versucht hatte und die vordem schmale Anklagebank zu einem ganzen Amphitheater für die angeklagten Gruppen hatte ausgestalten lassen, und den Vorsitzenden Dumas, der zwei Pistolen vor sich auf dem Tische liegen hatte und in einer Art eisiger Tollwut die Verhandlung durchhetzte. Im Hofe des Gerichtsgebäudes standen, allen Angeklagten sichtbar, die vielen Karren angespannt, der Todesfracht harrend. Seit diesem Prozeß gegen die Hundertsechzig konnte Couthon über lässige Langsamkeit nicht mehr klagen. »Beim Verhör der Hundertsechzig fragte der Präsident (Dumas) einen von ihnen, namens Dorival: ›Wissen Sie von dieser Verschwörung?‹ – ›Nein.‹ – ›Ich war darauf gefaßt, daß Sie so antworten würden, aber es wird Ihnen nichts nützen. Der nächste.‹ Er wandte sich an einen Mann namens Champigny: ›Sind Sie nicht ein ehemaliger Adeliger?‹ – ›Ja.‹ – ›Der nächste, Guédreville: Sind Sie Priester?‹ – ›Ja, aber ich habe den Eid auf die Verfassung geleistet.‹ – ›Sie haben nicht das Wort.‹ – Zu einem anderen: ›Ménil, waren Sie nicht Bedienter bei dem Mitglied der konstituierenden Versammlung Menou?‹ – ›Ja.‹ – ›Der nächste. Vély, waren Sie nicht Architekt der Schwägerin des Königs?‹ – ›Ja, aber ich bin 1788 schon in Ungnaden entlassen worden.‹ – ›Der nächste. Gondrecourt, haben Sie nicht Ihren Schwiegervater im Luxembourggefängnis?‹ – ›Ja.‹ – ›Der nächste. Durfort, sind Sie nicht in der Leibgarde gewesen?‹ – ›Ja, aber ich bin 1789 verabschiedet worden.‹ – ›Der nächste ... ‹« (Thiers.)

Das war das Verhör: wie immer der eine Satz erlaubter Antwort lauten mochte, er reichte zu Schuldspruch und Todesurteil; und die Geschworenen, die sich auch nicht einmal mehr die Mühe nahmen, Beweise oder Zeugenaussagen für ihren Schuldspruch zu verlangen, meinten, nachdem sie in solch einer Sitzung fünfzig oder sechzig Menschenleben mit einem Worte ausgetilgt hatten, sie hätten gut und verdienstlich gehandelt. Hier sei denen, die sich so gern über die Bestialitäten aller Revolutionäre (die Gegenrevolutionäre vergessen sie dabei meist!) entrüsten, in Erinnerung gerufen, daß das auch heute noch weit mehr geforderte als geübte Gefühl für den Mitmenschen eine Entdeckung neueren Datums ist, die, wenn überhaupt, nur in den Pausen und Waffenstillständen des Daseinskampfes zu funktionieren pflegt. (Der Verfasser kann hier nicht umhin, eine persönliche Erinnerung anzuführen: Ihm drängt sich das Bild eines jungen, rundlich-rosigen Gymnasiallehrers auf, eines vorbildlichen Familienvaters, der seinen Schülern, so oft die Französische Revolution dran war, die entmenschte Scheußlichkeit all der Mitschuldigen der Terreur wahrhaft höllen-breughelisch zu schildern pflegte. Daneben steht das Bild dieses selben rundlich-rosigen Mannes in der feldgrauen Uniform eines Artillerieoffiziers. Hinter ihm an der Wand hängt ein Jagdkarabiner mit einem Zielfernrohre; und auf dem Kolben sind säuberlich parallel zentimeterlange Striche eingeschnitten. Jeder dieser Striche bedeutete einen »abgeschossenen Feind«, den sich der Geschichtsprofessor in seiner in den Infanteriedeckungen zugebrachten freien Zeit »geholt« hatte. Als der Verfasser ihn zuletzt sah, waren vierundneunzig Striche auf dem Kolben – und in seinem Gewissen als verdienstvolle Werke verzeichnet.)

3. Hoche

Fouquier-Tinville schien recht zu behalten: in der Maison des Carmes überwog die Zahl der Verschwindenden bei weitem schon die der Neueingebrachten. Diese verbreiteten eine Nachricht, auf die nur wenige unter den Gefangenen mit Hoffnung, die meisten mit neuem Entsetzen antworteten: daß Geheimnisvolles vor sich gehe, Robespierre sich vom Konvent fernhalte und sich nur mehr den Jakobinern zeige. Nun, auf den Konvent, der schließlich doch immer nachgegeben hatte, rechneten ja schon die wenigsten mehr. Würde Robespierre jetzt auch mit ihm ein Ende machen? Lastende Gewitterschwüle, aus der draußen doch etwelche den großen befreienden Ausbruch erhofften, zog sich unerträglich in die übelriechenden dumpfen Gefängnisräume. Konnte jetzt nicht schon die nächste Liste alle Namen enthalten?

Lazare Hoches Aufenthalt in der Maison des Carmes hatte nicht einmal vier Wochen gedauert. Er schied von Josephine voll ruhiger Wiedersehenszuversicht, obwohl er demjenigen Gefängnis zugewiesen war, das gemeinhin als die erste Stufe des Schafottes betrachtet wurde. Nach seiner Hinwegbringung begannen für Josephine die völlig lichtlosen Entsetzenstage. Was vordem aus all den Berichten kaum durchfühlt und beinahe abstrakt aufgenommen worden war, begann jetzt eine panoptikumhafte Wirklichkeit in ihr: der blonde Kopf der Lamballe auf der Pike, alle die Köpfe der »notablen« Opfer, die der Henker an den Haaren emporgehalten hatte, bevor er sie in den Korb mit den Sägespänen warf, und alle die Gesichter voll Anmut und Geist, die sie gekannt hatte, sah sie nun mit den irraufgerissenen Sterbeaugen und dem triefenden roten Halskreise vor sich. Sie sah den Verhandlungssaal, das hoffnungslose Verhör, hörte den Schuldspruch und fühlte die Schere kalt an ihrem Halse. Und sie schrie wie ein gequältes Tier auf. Ihre Haftgefährtinnen, die sie liebgewonnen hatten, boten alle Mühe auf, sie über diese Krisen der Todesangst hinwegzubringen. Aber die Zwischenzeiten wurden immer kürzer. Von den schaurig idyllischen Rhetorengleichnissen dieser Tage drang das von dem Gärtner zu ihr, der die geilen Triebe des Baumes abschneidet und Ungeziefer und welke Blätter abliest. Wildes Revoltieren in ihrer ganzen gierigen ungestillten Lebenssubstanz warf sich gegen solches verfluchte Abtun lebendigen Lebens. Sie war da, trieb und blühte. Was ging sie Robespierres Staat an, was Saint-Justs entsetzliche Tugend? Mochten sie Mörder henken, aber um Gottes Barmherzigkeit willen doch nicht Wesen, deren ganze Schuld ein Name oder etwas Ähnliches war!

In diesen letzten Tagen des Fructidor und den ersten des Thermidor hatten es die Gärtner aus jenem Gleichnisse furchtbar eilig; und mit einigem wenigen gefährlichen oder eitlen Unkraute wurde viel schuldloses Blühen ausgerissen. Eine Riesenhand griff blindlings in das Gewimmel der Gefängnisse und holte weg, was sie gepackt hatte: hübsche Frauen, Gelehrte, auf den Straßen aufgelesene Trunkenbolde und Dirnen, Schwärmer, Kinder, echte Revolutionäre und politikfremde Lebendige jeden Alters und Standes. Alexandre Beauharnais wurde mitgegriffen – und als er von seiner Gefängnisfreundin und dann von Josephine Abschied nahm, wußte er, daß es der letzte sei. Er wurde in die Conciergerie gebracht, das Vorzimmer des Todes. Unter den gleichzeitig mit ihm Eingebrachten war sein Freund, der Fürst Salm-Kyrburg, der Jean-Jacques geliebt, an die Menschenrechte geglaubt und unbelehrbar in Frankreich geblieben war und der nun seine Wirklichkeit in der Revolution aus einem geschäftsmäßigen Schuldspruch und einer Karrenfahrt nach dem Richtplatze erfuhr und in wiedergefundenem letzten Hochmute den Tod zufrieden als die Erlösung von solcher Menschheit hinnahm.

Alexandre wurde nicht etwa des Hochverrates oder der Desertion vor dem Feinde, sondern der Teilnahme an einer der gewissen Gefängnisverschwörungen angeklagt, die den Geschworenen von vornherein als erwiesen dargestellt wurden. Als Alexandre erfuhr, daß man ihn nicht einmal individuell angeklagt, sondern zu den vielen, vielen geworfen hatte, die im Schock ihr fertigkonfektioniertes Todesurteil erhielten, schrieb er seinen Abschiedsbrief an Josephine. Beim Lesen fragt man sich, ob hier angesichts des Todes der einstige Schüler Patricols eine letzte Redeübung für die Nachwelt gehalten habe oder ob dieser Brief – so hofft man – nicht vielleicht doch als eine Art indirekter Verteidigungsschrift im Hinblick auf allfällige Briefzensoren im Gefängnisse geschrieben worden sei. In dem Briefe steht: »Aller Anschein dieser Art von Verhör, dem heute eine große Anzahl von Gefangenen hier unterzogen worden sind, spricht dafür, daß ich das Opfer verbrecherischer Verleumdungen von Seiten etlicher Aristokraten in der Maison des Carmes bin, die sich selbst Patrioten nennen. Die Annahme, daß mir diese höllische Machenschaft bis zum Revolutionstribunal folgen werde, läßt mir keinerlei Hoffnung, Dich, meine Freundin, wiederzusehen, noch, meine lieben Kinder zu umarmen. Ich brauche Dir wohl nicht von meinem Bedauern zu sprechen; meine zärtliche Neigung für sie und die brüderliche Verbundenheit mit Dir können Dir keinen Zweifel über das Gefühl lassen, mit welchem ich unter diesen Bedingungen das Leben verlasse ... Ebenso bedaure ich, mich von einem Vaterlande zu trennen, das ich liebe, für das ich hätte tausendmal mein Leben geben mögen und dem ich nicht nur nicht mehr dienen werde können, sondern das mich auch noch aus seinem Herzen fortgehen sehen wird, da es mich für einen schlechten Bürger hält. Dieser herzzerreißende Gedanke hält mich jedoch nicht davon ab, Dir dennoch mein Andenken ans Herz zu legen: arbeite daran, es wieder zu Ehren zu bringen, indem Du beweist, daß ein ganzes Leben, dem Dienste des Vaterlandes und dem Triumphe der Freiheit und der Gleichheit geweiht, vor den Augen des Volkes die schmählichen Verleumder entkräften muß, die zudem aus der Klasse der Verdächtigen kamen ... Die Arbeit an meiner Rehabilitation muß freilich aufgeschoben werden, denn in revolutionären Stürmen muß ein großes Volk, das für das Zerbrechen seiner Ketten kämpft, sich mit gerechtem Mißtrauen umgeben und mehr fürchten, einen Schuldigen zu vergessen als einen Unschuldigen zu treffen ... Ich sterbe mit der Ruhe, die zwar die Rührung durch die teuersten Gefühle erlaubt, aber mit dem Mute, der einen freien Mann, ein reines Gewissen und eine ehrenhafte Seele kennzeichnet, deren glühendste Wünsche dem Gedeihen der Republik gelten ... Leb wohl, meine Freundin, finde Trost in meinen Kindern; tröste sie, indem Du sie aufklärst und vor allem sie lehrst, daß sie den Tugenden und dem Bürgersinn zuliebe das Gedächtnis meiner Hinrichtung auslöschen und sich meiner Dienste und meines Anrechtes auf die Dankbarkeit des Vaterlandes erinnern sollen. Leb wohl, Du kennst die, die ich liebe; sei ihnen ein Trost und verlängere durch Deine Fürsorge mein Leben in ihren Herzen. Leb wohl. Ich drücke Dich sowie meine lieben Kinder zum letzten Male an meine Brust.«

Was über diesen angesichts des Todes geschriebenen Abschiedsbrief zu sagen wäre, wird der Leser in sich selber finden, mag auch eine Übersetzung nur unvollkommen die geschraubte Eleganz des Stils wiedergeben. Man denke, daß diese Deklamation der Abschied eines Vierunddreißigjährigen vom Leben ist!

Alexandre wurde gleich den Vierundfünfzig, mit denen zusammen ihm der Prozeß gemacht wurde, der üblichen Farce von Verhör unterworfen, dessen Antworten gleichgültig waren, wurde schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Mit der beinahe selbstverständlichen guten Haltung einer Zeit, welche die Kunst des manierlichen Sterbens auf einen solchen Höhepunkt gebracht hatte, stieg er am fünften Thermidor die Stufen zum Schafott hinan. Aus den folgenden fünf Tagen wird von diesem Richtplatze, »der Kopffabrik Samsons« (des Henkers), berichtet, daß die nach Paris geführten Rinderherden hier, den Blutgeruch witternd, nicht über diesen Platz getrieben werden konnten. Freilich, die kleinen Guillotinen, die ein findiger Unternehmer als Kinderspielzeug verkaufen wollte, fanden so wenig Abnehmer wie die bezahlten Straßensänger Zuhörer für ihre Spottverse auf die Guillotinierten. Der Blutrausch der Massen war längst verflogen und hatte einem öden Grauen Platz gemacht. Ein Geschichtschreiber sagt: wenn jetzt alle die Frauen in den Karren auf dem Weg zum Richtplatze, statt auf die stoische Haltung bedacht zu sein, ihre Todesangst und ihre Flüche gegen die Henker durch die Stadt geheult hätten, hätten die Nerven der Pariser bald zu einer Revolte des Mitleids geführt. Die Menschenschlächter von der Art jenes Legendre, der vor Ludwigs XVI. Hinrichtung vorgeschlagen hatte, den König in so viele Teile zu zerhacken, als es Departements gäbe, und sich öffentlich gerühmt hatte, daß er mit Vergnügen einen Aristokraten, Staatsmann oder Schriftsteller ausweiden und sein Herz essen würde, waren verstummt; und das Morden war eine kalt organisierte administrative Angelegenheit geworden. Wenngleich Klagen oder Mitleid nun todeswürdige Verbrechen sein konnten, liefen durch die große Stadt, die wie ein Hühnerhof unter dem kreisenden Habicht geduckt lag, das Fluchen und die Totenklagen als ein furchtbares Flüstern. Jeder wußte von der kleinen Nicolle, dem sechzehnjährigen Arbeitermädchen, das einer Gefangenen heimlich hatte Essen bringen wollen und, dafür verurteilt, auf dem Schafott kniend den Henker gefragt hatte: »Bin ich so recht, Monsieur?« Allzuviel offenkundig Schuldlose und unter ihnen arme Teufel und kleine Bürgersleute waren auf dem Weg zum Richtplatze gesehen worden, als daß noch irgendein Vergnügen aus diesem Spektakel zu holen gewesen wäre, in dem man selber morgen schon vom Zuschauer zum Akteur geworden sein konnte.

Diese letzten Julitage waren die heißesten seit Jahren. Die Mauern der Häuser hatten noch am Morgen nicht alle Glut des Vortages ausgestrahlt. Unrat stank durch die verwahrloste Stadt. Die knappe Nahrung kam halbverdorben zu den Essern, und wem nicht zum Weinen war, war zum Erbrechen zumute. Robespierre, der Mann im blauen Rocke aus der Rue St-Honoré, wurde nicht mehr gesehen und trieb nun wie ein Würgergespenst durch alle Gedanken. Irgend etwas ging vor – mit ihm, gegen ihn? Die Vulkanluft war den von Angst gewürgten Kehlen kaum mehr atembar.

Daß das Volk des Mordens müde war, wußte man in den Gefängnissen jedoch nicht, wo die grausige Wirklichkeit sich noch angsttraumhaft verzerrte. So hieß es schon in den meisten, Banden würden einbrechen und die Gefangenen hinschlachten. In die Maison des Carmes war dieses Gerücht zwar noch nicht gedrungen. Aber ihre Insassen besahen sich »ihre Lose der Todeslotterie und wußten, daß jedes gezogen würde«; und ihrer immer mehr wurden täglich hinweggeholt aus den vierundzwanzigstündigen Gezeiten der Todeserwartung. Es ist nicht mit Sicherheit festzustellen, wie bald Josephine die Nachricht von der Hinrichtung Alexandres erhalten habe. Bis dahin hatte sie nach den Krisen der Verzweiflung meist sich Karten zu legen versucht; aber es kam nur allzuoft das Pik-As heraus, das schwarze Los, und sie brach von neuem zusammen, schrie, raufte sich die Haare, ließ sich wieder trösten und begann das Kartenlegen von neuem. Sie hat später die Geschichte dieser Tage immer wieder und wohl allzuoft erzählt, und unmerklich war ihr daraus ein Bild der Gefangenen geworden, die sie gewesen zu sein wünschte: da hieß es dann, daß sie die Trösterin ihrer verzweifelten Haftgenossinnen gewesen und nur mit tiefer, doch gefaßter Trauer des Schicksals ihrer Kinder gedacht hätte. In ihren eigenen Bericht mischte sich dann geiles Wuchern der Legende, die das einschnittlose Grauen dieser Tage und Nächte in Pointen zusammenzufassen sucht. So heißt es, daß der Gefängnisaufseher eines Tages Josephinens Bett mit dem Bedeuten weggeholt habe, daß sie es nun nicht mehr brauche, oder, daß Josephine, der »letzten Toilette« zuvorkommend, sich schon selbst ihr Haar abgeschnitten habe, um es Eugène und Hortense zu hinterlassen. Anderswo wieder wird berichtet, sie sei bereits zum todbringenden Verhör bestimmt gewesen, und nur eine plötzliche Erkrankung, die der Gefängnisarzt als tödlich bezeichnet habe, hätte ihr die lebensrettende Frist gegeben. In den Kreis dieser Legenden gehört auch die, daß die schöne Térézia Cabarrus in der Maison des Carmes (die sie sicher nicht betreten hat) gefangen gewesen und Josephinen versprochen habe, sie zu retten, – und ihr Versprechen gehalten habe.

Es gibt eine Anekdote von einem Manne in einem galizischen Dorfe, dessen Sohn als Soldat einen der kleinen Kriege von einst mitmachte. Der Vater habe sich täglich die Zeitung vorlesen lassen, und bei jedem Ereignisse, sei es nun etwa eine Hungersnot in Indien oder eine Revolution in Nikaragua gewesen, habe er den Vorleser gefragt: »Inwiefern ist das gut für meinen Sohn?« Diese Fragestellung meint man aus einer Reihe von Lebensberichten Josephinens herauszuhören, wenn jedes Ereignis von Bedeutung unmittelbar mit Josephinen in Verbindung gebracht wird. Glaubte man diesem Bemühen aufs Wort, so müßte man zu der Überzeugung gelangen, daß der ganze IX. Thermidor lediglich Josephinen zuliebe solch ein welthistorischer Tag geworden sei. Die üblichste dieser naiven Klitterungen ist die: zu dem IX. Thermidor kam es, weil Tallien Térézia aus dem Gefängnisse erretten wollte, – diese wieder habe, eingedenk ihres Josephinen gegebenen Versprechens, ihren Geliebten angeeifert, nur ja recht eilig Robespierre zu stürzen. In dieser oder ähnlicher Form ist Josephinen eine Hauptrolle in dem empfindsamen Singspiele von Térézia und Tallien geschaffen worden, auf das man die vielfältigen Motive dieses Schicksalstages der großen Revolution reduziert hat. Was an Personalem hier mitgespielt haben mag, ist kaum anderes, als daß Robespierre Tallien hatte durch die Verhaftung seiner Geliebten Térézia treffen und kompromittieren wollen und daß Tallien wieder in seiner (allerdings überschätzten) Mitwirkung an Robespierres Sturz auch von der Hoffnung geleitet gewesen sein wird, Térézia befreien zu können. Was nun Josephine anlangt, steht zwar fest, daß sie Tallien schon früher recht gut gekannt habe, ob sie aber Térézia vor dem Jahre 1794 überhaupt begegnet sei, ist ganz und gar unsicher. Von Térézia Cabarrus-Fontenay-Tallien wird alsbald ausführlicher die Rede sein, da auf dem Wege über Tallien Josephine hernach wirklich für eine Zeit die Freundin der Notre-Dame-du-Thermidor geworden ist.

Was nun die Ereignisse selber betrifft, die solcherart mit den Papierblüten absichtsvoller Legenden zugedeckt worden sind, muß sich diese Darstellung ihrer Aufgabe gemäß begnügen, von dem großen Trauerspiel dieses VIII. und IX. Thermidor lediglich zu berichten, was davon als Auswirkung in das todbange Haus neben der Rue de Rennes, die Maison des Carmes, gelangt ist. Nach der Nachricht von Alexandres Tod gab Josephine sich verloren. Wenn die Paroxismen der Angst und Verzweiflung einhielten, lag sie zusammengesunken wie ausgeblutet in ihrer Erschöpfung, in die kein Trostwort der Gefährtinnen noch etwas von dem mehr drang, was voll zaghaft flackernder Hoffnung jetzt durch die Gefängnisse geraunt wurde. Josephine hatte sich verlorengegeben: so war die Welt zu Ende, und alles Leben der Erde zuckte mit in ihrer Todesangst vor dem unausbleiblichen Niederfallen des Messers. Sie hatte vordem so gierig jedem verheißungsvollen Gerücht geglaubt. Als aber jetzt endlich die Kunde von dem, was in diesen Tagen geschehen war, zu den Gefangenen gelangte, mußte Josephine lange aufgerüttelt werden, ehe sie faßte, wie sehr sie das anging. Es heißt, daß am X. Thermidor eine Mitgefangene, an einem auf die Straße gehenden Fenster stehend, von einer Frau aus dem Volke erblickt wurde, die allsogleich begann, ihr Zeichen zu machen. In der drauffolgenden Pantomime deutete sie erst fortwährend auf ihr Kleid, bis sie merkte, daß Kleid (robe) verstanden sei; dann zeigte sie einen Stein (pierre), und als die Zusammenstellung Robespierre erfaßt war, machte sie die unmißverständliche Geste des Kopfabschneidens, klatschte in die Hände und auf ihre Schenkel und begann zu tanzen. Dieser ersten Kunde folgten bald genauere Nachrichten: wie Robespierre und die Seinen im Konvent niedergeschrien, verhaftet, von den Männern der Kommune befreit und abermals nach der Einnahme des Rathauses verhaftet worden seien, wie der Mann in demselben blauen Rocke, in dem er dem Feste des Höchsten Wesens präsidiert hatte, mit einem schmutzigen Ledersäckchen als Verband über dem zerschossenen Kiefer, auf dem Tisch des Konvents gelegen, wie er auf der Fahrt zum Richtplatze angespien und geschmäht worden sei und wie endlich ein Brüllen der Freude und tosendes Händeklatschen von Tausenden seinen letzten Erdenaugenblick erfüllt habe.

Es dauerte eine ganze Weile, bis Josephine zu begreifen begann, daß alle unmittelbare Gefahr vorüber sei, und bis die Schwaden der Angst auch aus dem innersten Leben gewichen waren. Als ihr acht Tage nach dem Sturze der Schreckensherrschaft mitgeteilt wurde, daß sie frei sei, griff der Tod, der sich's in ihr schon so schaurig häuslich gemacht hatte, noch einmal nach ihr: mit einer tiefen langen Ohnmacht antwortete sie auf die Erlösung. Und als sie endlich ging, neideten ihre Mitgefangenen ihr so wenig, daß sie eine der ersten unter den Freigelassenen war, als sie ihr ihre haltungslose Feigheit übelgenommen hatten.

Térézia Cabarrus war schon am XII. Thermidor aus der Haft entlassen worden. Daß Josephine so bald freigelassen wurde, hat sie selbst Tallien zugeschrieben und es ihm gedankt.

Michelet erzählt, daß er oftmals Leute, die diese Epoche miterlebt hatten, gefragt habe: »Was hat man damals im August 1794 nach dieser ungeheuren Erschütterung gedacht, was gewollt?« – »Leben!« antworteten sie. – »Und was noch?« – »Leben!« – »Was verstehen Sie darunter?« – »In der Sonne spazierengehen, über die Kais, atmen, den Himmel anschauen, den Tuileriengarten, der schon ein wenig gelb wurde, sich abtasten und fühlen, daß man den Kopf noch auf den Schultern hatte, und sich sagen: Aber ich lebe ja noch!«