|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 16. Oktober 1850 hatten Theodor und Emilie Fontane auf das winzige Gehalt des ministeriellen Preßbureaus hin geheiratet. Diese Behörde, mit ihrem genauen Namen Literarisches Kabinett geheißen, war im Verhältnis zu ihrer wirklichen Bedeutung sehr groß. Sechs bis acht Herren, darunter Hermann Hersch, der Verfasser der oft gespielten »Annaliese«, beschäftigten sich tagein tagaus damit, Zeitungsausschnitte für den Minister zusammenzustellen, von denen der andere und größere Sänger des Alten Dessauers wohl mit Recht annahm, daß sie, auf dem Aktenwege längst veraltet, nie gelesen oder benutzt wurden. Die übrigen Mitglieder hielten aber diese subalterne Tätigkeit für ein politisches Amt und sich für berechtigt, vor dem drohenden Sturze des Ministers von Radowitz gegen ein Arbeiten unter dessen vermutlichem Nachfolger Otto von Manteuffel schriftlich zu protestieren. Fontane fand ein solches Mißtrauensvotum lächerlich und diese Opposition Untergebener gegen ihren Chef durchaus ungehörig; er fühlte sehr deutlich, daß die zumeist viel älteren Amtsgenossen Eines nicht besaßen, was ihm eignete: bon sens. Aber aus Korpsgeist unterschrieb auch er, als sein Widerspruch nicht durchgedrungen war, und mußte als Jüngster das lächerliche Schriftstück dem vorgeordneten Ministerialdirektor überreichen und in Vertretung der Gesamtheit den verdienten Anschnauzer einstecken. Acht Tage darauf war Radowitz 87 verabschiedet, und das Literarische Kabinett wurde aufgelöst, Merckel kehrte zum Kammergericht zurück, und Fontane war nun wieder »freier Schriftsteller«, das heißt so unfrei wie nur irgend möglich, abhängig von Entgegenkommen und Urteil, von Redakteuren und Verlegern, genötigt, ohne irgendeine feste Aussicht von der Hand in den Mund zu leben, und dazu jetzt mit der Verantwortung für die Lebensgefährtin beschwert. Die drei Gedichtbände, die seinen Namen zuerst durch Deutschland tragen, liegen auf dem Tisch, Besprechungen flattern ins Haus, er beginnt einen Namen zu gewinnen und verliert das Brot. Pensionäre werden in Kost genommen, bringen aber mehr Last als Gewinn. Nach allen Seiten streckt der Kämpfende seine Fühler. Wolfsohn, der jetzt mit Robert Prutz das »Deutsche Museum« herausgibt, druckt dort den »Tag von Hemmingstedt« und Berliner Korrespondenzen Theodor Fontanes, im »Stuttgarter Morgenblatt« erscheinen neue Gedichte, das »Deutsche Dichteralbum« wird vorbereitet, und Otto Janke gibt hundertfünfzig Taler Honorar. Es ist äußerlich im ganzen jene Lebensweise, die Fontane am meisten verhaßt ist, das Leben des »petit crevé«. »Lauter Zappeleien, nichts dahinter.« Und das Schlimme ist: er kommt diesmal unter dem lastenden Sorgendruck nicht recht darüber hinweg. Selbst der Tunnel freut ihn nicht mehr, und ganz gegen seine Art fühlt er sich empfindlich getroffen, als bei der Balladenkonkurrenz des Jahres Lepels »Dänenbrüder« nicht etwa über sein Hemmingstedt-Gedicht den Sieg davontragen, sondern überhaupt nur in den engsten Wettbewerb kommen. Selten ist ihm die innere Freiheit gegönnt, einen großen Eindruck ganz ungehemmt zu genießen – nur der Friedrichs-Tag, der 31. Mai 1851, an dem Unter den Linden Rauchs neues Wahrzeichen preußischer Glorie enthüllt wird, prägt sich in seinem »zauberhaften und unvergeßlichen Glanze« 88 so nachdrücklich ein, daß er noch nach vierundzwanzig Jahren der Stunde gedenkt, da »Altmeister Rauch weißwehenden Haares wie im Triumph über den Opernplatz geführt wurde –«.

Am 14. August 1851 wurde dem Fontanischen Paar ein Sohn geboren und auf den Namen George getauft, und um die gleiche Zeit begannen sich die Verhältnisse langsam zu bessern. Zwar existierte das Merckelsche Bureau nicht mehr, aber das Ministerium Manteuffel übte auf anderem Wege seinen Einfluß in der Presse, und des Ministerpräsidenten Vertrauensmann war der Journalist Rhino Quehl, gegen dessen überragenden Einfluß der Gesandte beim Bundestage, Otto von Bismarck-Schönhausen, und sein Berliner Vertrauter Leopold von Gerlach einen erbitterten Kampf führten. Er endete mit Quehls Ernennung zum Preußischen Generalkonsul in Kopenhagen, aber Fontane war noch rechtzeitig an den Allmächtigen herangekommen und blieb auch nach Quehls Ausscheiden im Sattel. Er wurde Mitarbeiter der beiden vom Kabinett abhängigen Blätter, der »Preußischen Zeitung« und der »Zeit«; und im Dienste dieser ministeriellen Presse wurde er im April 1852 nach London entsandt. Er sollte sich mit den englischen Verhältnissen vertraut machen und von der britischen Hauptstadt her Aufsätze über das dortige Leben, Land und Leute, Literatur und Bühne, an die beiden Berliner Journale liefern. Freilich reichte das Entgelt dieser Beiträge nicht für das Leben der getrennten Familie aus, es war ein Glück, daß durch persönliche Vorstellung von Frau Fontane bei Quehl die feste Lakaienbesoldung von vierzig Talern für den Dichter der preußischen Helden wieder bewilligt wurde, und Fontane half sich dazu mit deutschem Sprachunterricht an Engländer; der Leipziger Freund Max Müller, den er auf den ersten Stufen einer glänzenden Gelehrtenlaufbahn wiederfand, versuchte dem 89 schmalen Beutel des einstigen Klubgenossen aufzuhelfen, indem er ihn vertretungsweise als Germanisten in einen Prüfungsausschuß abordnete – Fontane, eigener »wackliger« Examensvorbereitungen gedenkend, vermochte aber nur ein einziges Mal den Schritt zum Erwerb der Prüfungsgebühr, zweier Gold-Sovereigns, über sich zu gewinnen.

Zweimal ist Theodor Fontane in diesen Monaten bei Josias von Bunsen, dem Freunde Friedrich Wilhelms IV. und Preußischen Gesandten am Hofe von Saint James, aber sowohl die reiche Geselligkeit des Diplomatenhauses wie Bunsens bedeutende Persönlichkeit geht spurlos an ihm vorüber. Damals lebte im preußischen Gesandtschaftshotel als Privatsekretär des Freiherrn ein anderer Berliner mit einem französischen Blutstropfen, auch er noch auf der Suche, im Vorhof seiner Aufgabe: Paul de Lagarde. Man möchte sich gern vorstellen, wie diese zwei Menschen, beide noch jung, beide in der Fremde erst recht deutsch, zusammengekommen wären, und sei es für Stunden – es ward nicht Wirklichkeit, wie Fontane überhaupt in diesen Monaten Bedürfnis und Neigung zu näherem Anschluß fehlten. Selbst die Berliner Freunde außer Lepel malen sich seinem bedrängten Sinn in fahlen Farben. Er hörte und fühlte noch mehr, als daß er's hörte, wie die Verwandten seiner Frau und nicht nur diese der jungen Strohwitwe, die alle Warnungen überhört hatte, mit der scheinbaren Erfüllung aller schwarzen Befürchtungen zusetzten – Frau Basen nach der Hochzeit. Einem abgequälten, zwanghaft pointierten Geburtstagsgedicht an den kleinen George merkt man die innere Unfreiheit und Unfroheit des Vaters wohl ab; sie war um so größer, da Emilie wieder ein Kind erwartete, sie gebar im September 1852 einen nach wenigen Monaten verstorbenen Sohn Rudolf.

Vier Wochen später war Fontane in Berlin, in der neuen 90 Wohnung Luisenstraße 35. Er trat nun in seine alte kleine Stellung bei dem wiederaufgelebten Literarischen Kabinett zurück, und so schmal das Brot war, empfand er sich doch als unnützen Brotesser. Da schlug ihm sein jetziger Chef, der Geheimrat Metzel, vor, gegen ein leidliches Honorar den Unterricht von vier jungen Mädchen zu übernehmen. Wie einst die Ausbildung der beiden Diakonissen in Bethanien war auch diese Berufung Theodor Fontane eine sehr erfreuliche Aufgabe, innerlich gewinnbringender als die öden Stunden in den öden Amtsräumen bei scheinwichtigem Tun. Statt vor der Gummiflasche saß er vor vier jungen Damen, besser Backfischen, und dozierte Literatur, Geschichte, Englisch, Erdkunde. Eine Schwierigkeit lag darin, daß zwei der Schülerinnen evangelisch, zwei, die Töchter des Geheimrats von Wangenheim, fromme Katholikinnen waren; aber Fontane wußte die im Geschichtsunterricht auftauchenden Klippen geschickt zu umschiffen. Die zwei Jahre dieser pädagogischen Tätigkeit wurden auch dadurch für Fontane wichtig und glücklich, daß er allgemach bei Wangenheims aus dem Hauslehrer zum Hausfreunde wurde und dieser Zuwachs an Freundschaft und Geneigtheit ein Menschenalter überdauerte. Der Freiherr von Wangenheim, selbst ein hervorragender Beamter, war der Sohn des von Treitschke so eindrucksvoll geschilderten württembergischen Ministers Karl August von Wangenheim; er und seine geist- und temperamentvolle Frau scharten in Berlin alsbald einen großen Kreis bedeutender Menschen um sich, dem nun auch Fontane zugehörte. Da war der Maler Richard Lauchert mit seiner schönen Frau, einer Schwester des Kardinals und des späteren Kanzlers Hohenlohe, da gingen der Maler Karl Pfannschmidt und der General und spätere Botschafter Hans Lothar von Schweinitz ein und aus, und das katholische Bekenntnis der Hausfrau, einer westfälischen Droste, zog Windthorst, 91 Mallinckrodt und beide Brüder Reichensperger ins Haus. Auch dem Illustrator Clemens Brentanos, Eduard von Steinle, ist Theodor Fontane hier noch ebenso begegnet wie dem jugendlichen Paul Wallot. Glücklichere Stunden meint Fontane kaum je verlebt zu haben als in der Königin-Augusta-Straße im Wangenheimschen Hause, dessen beide Töchter, seine einstigen Schülerinnen, als Klosterfrauen endeten. Bei den Ursulinerinnen in der Lindenstraße zu Berlin hat er mit der Jüngeren nach Jahrzehnten zum letztenmal über jene hellen Tage geplaudert.

Erwuchsen hier aus der unterrichtlichen Tätigkeit innere Befriedigung und äußeres Behagen, so blieb es bei anderen ähnlichen Bestrebungen bei der bloßen, oft um kärglichen Lohn geleisteten Brotarbeit; Geschichtsvorträge, die Fontane durch Vermittlung des guten Lepel in zwei Offiziersfamilien hielt, englische Lektionen, die er erteilte, literarhistorische Vorlesungen in Privatgesellschaften – das alles war Notbehelf. Daneben ging die Sammlung und Feilung seiner Londoner Aufsätze für ein Buch und die Arbeit für die »Argo«, bei der Kugler und Fontane als Herausgeber den Tunnelkreis vertraten. Das Jahrbuch ward stattlich und inhaltreich, es brachte Storms »Grünes Blatt«, den Erstdruck der »Rabbiata« von Paul Heyse, Balladen von Fontane, Lepel und Eggers – kurz, es vertrat den Berliner Dichterkreis nach seinen verschiedenen Schattierungen farbig und reich. Das Rütli blühte weiter, und in den Häusern von Merckel und Kugler fand das Fontanische Paar die alte liebenswürdige Wärme. Es war wie ein letztes Aufleuchten der hoffnungsfrohesten Tunnelzeit, als sich zu Heyses Polterabend im Hause der Braut Margarethe Kugler die berlinische Laune aller dieser guten Gesellen und Gesellinnen übersprudelnd entfaltete. Theodor und Emilie Fontane wirkten mit, und Adolf Menzel kauerte als Gestalt eines Heysischen Jugendstücks in 92 einem Kinderkleidchen am Boden und spielte mit einem hölzernen Pferd.

In diesen Jahren trat Theodor Storm, von den dänischen Machthabern vertrieben, in preußische Dienste und nahm seinen Wohnsitz in Potsdam. So kam es zwischen Fontane und ihm zu einem engeren Verkehr, der des Preußen nachhaltige Bewunderung für die Dichtung des Schleswigers noch vertiefte. Freilich standen sich beide mit einer gewissen inneren Zurückhaltung gegenüber, die einer letzten Verschiedenheit ihrer Naturen entsprach; sie fanden sich wohl beide gegenseitig eng. In seiner nationalen Teilnahme an den Geschicken Schleswig-Holsteins hielt Fontane durchaus zu den Idealen seiner jüngeren Jahre, und gerade hierin traf er sich mit dem Dichter des hinreißenden »Abschieds« und der »Gräber in Schleswig«. Aber Storms aus geheimnisraunenden Quellen gespeistes Heimatgefühl gewann in seiner gesprächsweisen Äußerung leicht etwas von jener provinzialen Überheblichkeit, die auch Heinrich von Treitschke an manchem Sohne »aus dem Hause des deutschen Michels« reizte. Der Husumer hinwiederum stieß sich an mancher Härte und Knappheit des großstaatlichen und großstädtischen preußischen Wesens. Zudem waltete zwischen den beiden Persönlichkeiten noch ein auf anderer Ebene hervortretender Unterschied: Storm nahm sich nach Fontanes Gefühl als Dichter zu wichtig – nicht in bezug auf seine eigene Poesie, sondern auf das Dichtertum überhaupt. In ihm steckte noch die romantische Scheidung der Menschheit in Künstler und Philister, ein auf die bloße Tatsache künstlerischer Begabung und Äußerung gestütztes Überlegenheitsgefühl über scheinbar bürgerlich-nüchterne Tätigkeit und Haltung, und dies erkannte der Großstädter Fontane nicht als berechtigt an. Gerade als Dichter tat er das nicht. Wohl ärgerte auch er sich gelegentlich über den Tunnel, aber er wußte 93 genau, wie sehr die Wahrheit des Salomonisworts »Ein Mann wetzet den andern« ihm und seiner Dichtung im Tunnel, im Verkehr mit »Philistern«, zugute gekommen war. Für Storm galt nur:

Du dichtest – das ist das Wichtigste;

Fontane setzte laut und leise hinzu:

Du dichtest – das ist das Nichtigste. –

In einer drastischen Konditoreiszene bei Kranzler Unter den Linden hat er diesen Gegensatz Storm-Fontane, ihn mit gewollter Zuspitzung nach außen treibend, dargestellt; der seiner inneren Höhe bewußte Storm mit den wehenden Puscheln am Schal sieht über das Lächeln zweier Gardeoffiziere hinweg – Fontane empfindet ein nicht nur dem eigenen Gardistentum entfließendes berechtigtes Geniertsein über Schal und Lächeln.

So fühlte sich Storm denn auch im Tunnel, der ihm den Übernamen Tanhäuser gab, nicht recht am Platze, und die schönsten Stunden des Beisammenseins blieben die in Kuglers Mansarden, wenn Storm nach sorgfältigem Verschluß der Tür helldunkle Geschichten und Balladen las und etwa bei »Bulemanns Haus« durch einen nachdrücklichen Blick der blauen Augen auch Widerstrebende unweigerlich in seinen Bann zog.

Im Herbst 1855 entschloß sich das Ministerium, Fontane zur Begründung und Leitung einer deutsch-englischen Korrespondenz neuerdings nach London zu entsenden, und im September traf er wieder an der Themse ein, nochmals zu Jahren unerquicklicher Einsamkeit. Müller lebte bereits in Oxford, Fontanes vertrautester Bekannter ward nun ein deutscher Apotheker Schweitzer; dazu näherte er sich Heinrich Beta, der einst den Berliner »Gesellschafter« mit herausgegeben hatte und nun als politischer Verbannter die »Gartenlaube« von England her 94 bediente und, selbst ein lebenslänglicher »Kreuzträger«, »groß und reich« machte. Auch mit Lothar Bucher, den gleiches Schicksal hergeführt hatte, und der jetzt die »Nationalzeitung« vertrat, knüpfte er, freilich flüchtigere, Beziehungen an. Die Bezahlung war wieder so karg, daß Fontane neben seiner Pflichtarbeit noch Aufsätze aller Art für Friedrich Eggers »Deutsches Kunstblatt«, für die »Vossische Zeitung« und die »Kreuzzeitung« liefern mußte. So konnte er wenigstens einen mehrwöchigen Besuch von Frau und Sohn in London ermöglichen. Aber erst im Sommer 1857 erlöste ihn die Regierung aus seiner Einsamkeit; mit dem ihm endlich bewilligten Jahrgehalt von 1980 Talern vermochte er jetzt in London einen eigenen Hausstand zu gründen. Frau Emilie kam mit George und dem im November 1856 geborenen Theodor herüber. Die Familie bezog ein Häuschen in Camden Town, nicht weit vom Regents Park, George ging mit den Betaschen Kindern in die von Johannes Ronge, dem Deutschkatholiken, gehaltene deutsche Schule. Den inneren Aufschwung der Zeit kennzeichnet die Entstehung der Louis-Ferdinand-Ballade, die in die nicht mehr von Fontane herausgegebene »Argo« von 1860 einging. Der nächste Berliner Freund, Bernhard von Lepel, erschien, und mit ihm ward die Reise nach Schottland angetreten, die für Fontane in mehr als einem Betracht wichtig werden sollte. Es waren reiche und sorgenfreie Zeiten – der Sturz des Ministeriums Manteuffel am 6. November 1858 nach der Übernahme der Regentschaft durch den Prinzen von Preußen beendete sie jäh.

Die vier englischen Jahre bedeuteten für Theodor Fontane die große Bildungsreise, die wir in dem Leben jedes zeitgenössischen Dichters finden. Und auch an ihm bestätigt sich die Erfahrung, daß jeder im letzten Grunde doch nur zurückbringt, was schon vorgebildet in ihm war. Je größer der Reisende ist, um so 95 gewisser bestätigt sich dieser Satz – Friedrich Bodenstedt mochte als ein verkleideter Mirza Schaffy vom Kaukasus heimkommen, Friedrich Hebbel konnte als Gewinn von Paris und Rom nur buchen, daß er noch mehr Friedrich Hebbel geworden war. Wenn Emanuel Geibel nach Griechenland, Paul Heyse nach Italien pilgerte, jeder einen klassischen Philologen aus engster Freundschaft zur Seite, so kamen sie in ihr Land, ihre Anschauung ward erweitert, geklärt, gefüllt, aber ihr Innen ward nicht erneuert. So erging es auch Fontane. Längst wies die bestimmende Richtung seines Wesens nach Norden – wie sehr, das offenbart deutlich der geringe Eindruck, der dem Stammfranzosen die französische Hauptstadt machte.

Mit achtzehn Jahr und roten Wangen

Da seis, da wandre nach Paris,

Wenn noch kein tieferes Verlangen

Sich dir ins Herze niederließ;

Wenn unser Bestes: Lieb und Treue,

Du nicht begehrst und nichts vermißst,

Und all das wechselvolle Neue

Noch deine höchste Gottheit ist.

Mir sind dahin die leichten Zeiten,

Es läßt mich nüchtern, läßt mich kalt,

Ich bin für diese Herrlichkeiten

Vielleicht zu deutsch, gewiß – zu alt.

Man meint einen Greis zu hören, und er war beim Betreten von Paris sechsunddreißig Jahre alt und für alles jenseits des Kanals von offener Empfänglichkeit! Aber er blieb auch hier, der er geworden war. Gewiß tritt ihm, wie jedem, der 96 damals aus unseren engeren und unfertigen Verhältnissen kam, London zunächst überwältigend entgegen. »Wer von Hamburg mit einem Dampfer kommt und die Themse erst bis zur Londonbrücke, dann bis zur Westminsterabtei und den neuen Parlamentshäusern hinauffährt, der hat mehr gesehen, als ganz Paris ihm bieten kann. Paris ist ein vergrößertes Berlin, London ist eben London und ist mit gar nichts andrem zu vergleichen. Paris ist eine sehr große Stadt, London aber ist eine Riesenstadt, d. h. sie macht den Eindruck, als sei sie nicht von schwachen Menschen, sondern von einem ausgestorbenen Geschlecht gebaut, dessen kleinste Leute alle sechs Fuß maßen.«

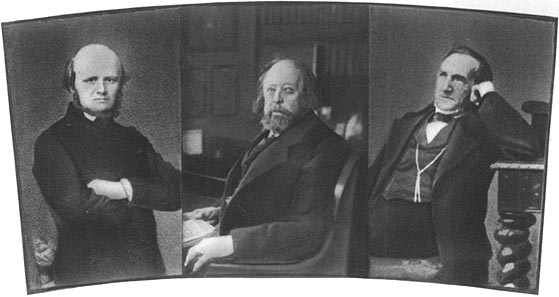

Franz Kugler, Paul Heyse und Wilhelm von Merckel

Bald aber findet er sich in dem Großen zurecht, und wieder fesselt ihn, was ihn im Vorgenuß bei Percy und Scott gefesselt hatte: Natur und Klima, Sonne und Nebel, vor allem aber geschichtlich belebte Natur und historische Kunst, geschichtliches Denkmal, das nicht der Zufall, nicht einmal die Huldigung, sondern, wie im Tower, das Geschick selbst gesetzt hat. Und ihn zieht, wie in Berlin oder Leipzig, das Genrehafte an: das Leben in Haus und Hof, in Parlour und Drawing room, an der Wirtstafel, auf der Straße, in der Familie, im Regents und Hydepark; Sein und Schein beginnen sich auch hier zu sondern. Wie immer steigt er von der Anekdote, von der charakteristischen Einzelheit, dem stumm-redenden Überbleibsel der unbewußt aus der Vergangenheit gewahrten Gebärde zur geschichtlichen Anschauung, zum volklichen Verständnis empor – was seine englisch-schottischen Balladen auszeichnend färbt, verleiht auch dem aus London und Edinburg mitgenommenen und im Brief umrissenen Gesamtbilde des Vereinigten Königreichs und seiner Kultur Umriß und Tönung. Unabwendbar ist naturgemäß der Vergleich mit Paris wie mit dem Daheim, und ihm wie noch jedem Kömmling jener Jahre greift die selbstverständliche, aus 97 Tagesnüchternheit jäh aufspringende nationale Entflammung in ihrer alle Klüfte überbrückenden Einheitlichkeit schmerzhaft in die Seele. Gleichzeitig mit Theodor Fontane ist Malvida von Meysenbug in Britannien, aber diese Deutsche aus französischem Blut sieht in dem Gleichen ganz Anderes. Ihre »Memoiren einer Idealistin« brennen von den Schauern mitleidenden Eindringens in die tiefen Volksnöte des englischen und insbesondere des Londoner Lebens, die von Familie und Klasse geschiedene, verdächtigte und verfolgte Revolutionärin findet, was sie sucht, lernt, was sie mitgebracht. Fontane muß, wie der wiederangetroffene Freund Faucher, über die Vermählungsfeier der Prinzeß Royal und seines Kronprinzen berichten – Malvida lebt unter den verbannten und geflohenen Revolutionären aller Länder. Man müßte erwarten, daß der Achtundvierziger Theodor Fontane, der Leitartikler der Zeitungshalle, auch jetzt noch zu diesen Kreisen Zugang suchen würde; Julius Rodenberg, der gleichzeitig journalistische Lernjahre in England, Irland und Wales durchmacht, findet ihn, obwohl auch bei ihm das einstige politische Feuer gemäßigte Flamme geworden ist. Wohl hat Fontane Michael Bakunin kennengelernt, aber über die Sphäre von Faucher, Beta, Bucher hinauszudringen, sich Freiligrath oder gar Herzen und Marx zu nähern, verbot ihm schon die eigene Art seiner halbamtlichen Stellung zur ministeriellen Presse.

In drei Büchern fanden Fontanes englische Eindrücke ihren Niederschlag, alle drei sind durch Sichtung und Überarbeitung von nach Deutschland gesandten Zeitungsaufsätzen entstanden und tragen vielfach das losere Gewand solcher Schreibart. 1854, nach dem ersten Aufenthalt, erschien »Ein Sommer in London«, 1860, wiederum Lepel gewidmet, »Jenseit des Tweed« und »Aus England. Studien und Briefe über Londoner Theater, Kunst und Presse«. 98

In dem ersten Buch findet sich ein Kapitel »Parallelen«. Aber im Grunde ist das Ganze auf Parallelismus angelegt. Im Anfang vergleicht Fontane noch mit Dingen, die er nicht kennt: »Der Zauber Londons ist – seine Massenhaftigkeit. Wenn Neapel durch seinen Golf und Himmel, Moskau durch seine funkelnden Kuppeln, Rom durch seine Erinnerungen, Venedig durch den Zauber seiner meerentstiegenen Schönheit wirkt, so ist es beim Anblick Londons das Gefühl des Unendlichen, was uns überwältigt – dasselbe Gefühl, was uns beim Anschauen des Meeres durchschauert. Die überschwengliche Fülle, die unerschöpfliche Masse – das ist die eigentliche Wesenheit, der Charakter Londons.« Dann aber geht als Leitmotiv der Vergleich zwischen London und Berlin, England und Deutschland durch, und fast immer fällt er zugunsten der Heimat aus. Nicht nur, daß Fontane in London nichts findet, was sich unserm Opernplatz architektonisch vergleichen ließe – auch das häusliche Leben, das gesellschaftliche Miteinander, die Unwägbarkeiten und die wägbaren Äußerungen des Volkscharakters finden in der Vermessung am deutschen Maß ihre Gradsetzung. Dieses deutsche Maß ist nun freilich nicht das bequeme der Gewohnheit, sondern das einer geschichtlich unterbauten Erkenntnis. Diese tritt besonders klar da hervor, wo Fontane sich in aller Schärfe mit den ihm verhaßten verengländerten Landsleuten auseinandersetzt, mit Menschen, die nicht nur ihren Namen schleunigst anglisiert haben, sondern auch mit ironischer Überheblichkeit und gesuchter Fremdheit von deutschen Zuständen sprechen, ein Zugehörigkeitsgefühl zu geschichtlich gewordenen britischen Verhältnissen und Anschauungen hervorkehrend, das ihrer inneren Leere und Magnetlosigkeit im Grunde fehlt. Mit der gleichen Verachtung, die Freytag und Raabe einem solchen mißverständlichen Weltbürgertum des »Ubi bene, ibi patria« entgegentragen, kehrt sich 99 Fontane davon ab. Aber er führt diese »nationale Verkommenheit« – und das ist sein Trost – auf die deutschen Verhältnisse des Vormärz zurück. Er will nicht (hier spricht der Offiziosus ein wenig mit) zu den unbedingten Bewunderern der Epoche von 1848 gehören, aber »die Untreue und die Maßlosigkeit, die Illoyalität und die Verkehrtheit jener Zeit, die so oft und so gebührend verurteilt worden sind, sollten uns die nationale Seite, diesen gesunden Kern jener Erhebung, nicht undankbar verkennen lassen und uns nicht blind gegen die Tatsache machen, daß ein deutscher Geist, wie ihn die Freiheitskriege sahen, erst unter den Gewehrschüssen des 18. März wieder erwachte, ähnlich wie der Frühling unter Donnerschlägen seinen Einzug zu halten beliebt«.

Solche Perspektiven rückwärts und vorwärts stehen mitten zwischen genrehaften Schilderungen Londoner Lebens, von Picknicks im Grünen, von stillen Teestunden im eigenen Zimmer, von einem Wahlfeldzug in Middlesex, der seine Färbung zum Teil der Anschauung, zum Teil den »Pickwickiern« verdankt. Der Besuch in den großen Weinkellern der Docks knüpft sogar noch an ein unvergeßliches Kneiperlebnis des Londoner Urlaubs als Franzgrenadier an. Immer aufs neue aber kehrt Theodor Fontane zu jenem Parallelbau zurück und wölbt ihn, da er sein letztes Wort zu diesen Dingen sagt, zu einem Bekenntnis, das ihm selber Bedürfnis geworden ist. Die Dinge in England findet er von einer sonst nirgends erreichten Gediegenheit, die Menschen aber durchaus nur auf die Form, die »alleräußerlichste Verpackung« gestellt. Bei tausend Bequemlichkeiten keine Bequemlichkeit, weil jeder Engländer nicht aus sich, sondern mit dem Blick nach oben, mit dem Willen zur Repräsentation vor sich und andern lebt. Das aber ist letzten Endes langweilig und weckt die Sehnsucht nach dem »kleinbürgerlichen« Deutschland, 100 wo man nicht repräsentiert, aber lebt. Aus der glücklichsten Anschauung heraus erwächst Fontanes Vergleich: das deutsche Leben ein Gymnasium, das englische ein Kadettenhaus, hier Uniformität, dort Mannigfaltigkeit. Fontane schildert die Zusammensetzung einer solchen deutschen Schulklasse als einen Mikrokosmos deutschen Lebens überhaupt und, wie in jenem Brief an Storm, bekennt er: »Die Gaben des Geistes rangieren vor den Gaben der Geburt.« »Ja, wir haben Bevormundung und Polizei, und der ›beschränkte Untertanenverstand‹ bildet immer noch die Basis von allerhand Gut- und Schlechtgemeintem; wir werden klein genommen und sind's in unsrer Jagd nach Titel und Orden, wir sind zu hunderttausenden noch die Philister und Krähwinkler der Weltgeschichte und stehen doch da als die Träger und Apostel einer echten Demokratie. Das Wort von der Freiheit und Gleichheit ist nirgends weniger eine Phrase als bei uns. Wir haben keine politische Demokratie, aber eine soziale. Wir haben Klassen, aber keinen englisch-chinesischen Kastengeist; wir haben Schranken, aber keine Kluft.«

Diesem lichten, durch die Schlagschatten der Fremde verstärkten Bilde haftet in der Pinselführung seines Malers nur ein Dunkles an: uns fehlt die, von Fontane absichtlich und mit künstlerischer Sicherheit gerade an einer Kneipenszene erwiesene nationale Einigkeit und Einfugigkeit des Engländers; ein Klopstocksches Wort abwandelnd, nennt er uns »gerecht bis zur eigenen Preisgebung«. Man fühlt, wie das nationale Gefühl des Dichters der preußischen Helden kerniger, schärfer, zielklarer geworden ist. Dafür stößt ihn Englands wirtschaftlicher Imperialismus, der sich als christliche Kulturaufgabe verbrämt, immer stärker ab. Seine scharfe Verurteilung – in der Antithese: Sie sagen Christus und meinen Kattun, gipfelnd – kostet ihn die Verbindung mit der »Kreuzzeitung«. 101

Der Band »Aus England« behandelt in vier Abschnitten die Londoner Bühnen, die große Kunstausstellung von Manchester, die Londoner Wochenblätter und die Tageszeitungen der englischen Hauptstadt. Hier, wo Fontane vom Genre zum System aufsteigen wollte, ist er am unfreisten; man fühlt, wie ihn selbst diese vielen Shakespeare-Aufführungen in den verschiedenen Londoner Bühnenhäusern ermüdeten, zumal da kaum je sein innerstes Gefühl getroffen ward; er kommt aus einer unbehaglichen Zwangsstimmung vor der Rampe so wenig heraus wie vor den Bilderschätzen der Ausstellung. Das Ganze ist ein Mittelding zwischen Reisebeschreibung und einer Art Kunst- und Presse-Baedeker, nicht aus des Herzens Gelüsten, nur aus auferlegter Pflicht geboren.

Um so voller und liebenswürdiger entfalten sich Anschauung und Neigung in »Jenseit des Tweed«. Dem »Sommer in London« waren Kapitel eingefügt, darin die Gegenwart versank und Englands Geschichte und Überlieferung im Rahmen der bewahrten Umwelt sprachen. Solche Darstellung, am Tower, dem einst wissens- und schauerdurstig aufgesuchten, in Richmond, auf dem Schlachtfelde von Hastings, gefunden und festgehalten, floß aus innerstem Verwandtschaftsgefühl zu den Orten, zu der Stimmung historisch und mythisch waltender volklicher Lebensgesetze. Und nun, in Schottland, gelangte Theodor Fontane auf den Boden Walter Scotts, zugleich in eine geschichtlich mit tausend Wundmälern gefärbte und balladisch tiefverzauberte Welt. Daß der Freund den Genuß des Langersehnten, endlich in aller Wirklichkeit Offenbarten teilt, verdoppelt ihn. Und so tritt denn die Sozialkritik hier alsbald nach dem Verlassen der Edinburger Highstreet zurück. Es ist ein völliger Ritt ins alte romantische, ins nordische Land. Auch die Naturschilderung beschränkt sich zumeist auf sparsame Andeutung, weil immer der Weg in die 102 Geschichte lockt. Wenn etwa die Monotonie eines bestimmten schottischen Fjords geschildert wird, die immer gleiche Sicht auf bewaldete Bergabhänge, so wird sie alsbald mit den historischen Überlieferungen gerade dieses Meeresarms verknüpft. Und in bewußter Steigerung behält der Reisende und der Darsteller drei Bilder für den Abschluß vor. Lochleven Castle zuerst. Der Weg geht über Dunfermlin mit Macbeths Grab zu dem tausendfach umsungenen Schloß, einer Wohnstätte der Maria Stuart, zu dem Turm, in dem der Clan der Douglas gehaust hat. Leise präludiert bereits das Gedenken an eine Dichtung Scotts. Und mit einer solchen beginnt das vorletzte Reisekapitel: Melrose-Abbey; wieder klingen die Douglasnamen und mit ihnen der des Heinrich Monmouth auf. Den Abschluß des Werks und der Reise aber bildet Abbothford selbst, der Wohnbau Walter Scotts. Am Huntleybach wird die Ballade von Tom dem Reimer nachgesungen, und nun öffnen sich die Räume dessen, den Fontane noch nach Jahren seinen »Lieblingsdichter – noch mehr Lieblingsmenschen« nannte. Wohl wirkt das Antiquarische dieser »Musterromanze in Stein und Mörtel« ein wenig bedrückend, zu stark museumshaft, da der, der mit diesen Dingen lebte, nicht mehr ist. Dennoch scheidet der reisige deutsche Dichter aus dem Palaste des britischen wie von einer gelobten Pilgerfahrt, und im Nachgenuß stellt sich die volle und reine Befriedigung ein, an der Stätte geweilt zu haben, wo »der Wunderbau der Romantik seine schönsten und vor allem seine gesundesten Blüten trieb«.

Die Bildungsreise war beendet. Was Fontane an Vollendung dessen, womit er sie angetreten, mitbrachte, als er in die Heimat zurücklenkte, war nicht in die drei Bände Fahrt- und Lebensbeschreibung einzuschließen; auch der »Archibald Douglas« gehörte dazu, und die vom Altgewohnten abgetrennte Begegnung 103 mit fremdem Volksleben, mit großer Landschaft, Geschichte und Sage barg Keime, die erst später auf anderm Felde reiften. Aber es war nun genug. Fontane stand im vierzigsten Lebensjahre, da »der Berg erstiegen« ist. Er kehrte gern zurück, wenn es auch wieder ein Weg ins Ungewisse war. »Das Haus, die Heimat, die Beschränkung«, die er als ein Gefäß der Freiheit gegenüber dem englischen Lebensstil gepriesen hatte, sollten ihn wiederhaben.

Und endlich bin ich heimgegangen

Zu alter Stell und alter Lieb,

Und von mir ab fiel das Verlangen,

Das einst mich in die Ferne trieb.

Heim – das war Berlin. Mit dem neuen Jahre 1859 zog er mit Frau und Kindern aufs neue in die Stadt seiner Werdezeit ein, für alle Zeit ihr Bürger, innerlich schon auf dem Wege, noch in anderem Sinne als vordem auch ihr und ihres Landes Dichter zu werden. 104