|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Geologie (Erdkunde), und Paläontologie (Vorweltkunde), Völkerkunde und vergleichende Religionswissenschaften befinden sich in einer starken Umwandlung, welche die Widerstände altgewohnter und daher liebgewordener wissenschaftlicher Anschauungen zwar hemmen, aber nicht mehr beseitigen können, denn die Macht der Tatsachen erweist sich auf die Dauer immer stärker als die schönste Hypothese, mag sie sich auch noch so zäh in ganzen Geschlechtern eingewurzelt haben. Wenn die Alten dazu neigen, liebgewordene Anschauungen (Hypothesen) für ewige Wahrheiten zu halten, so fällt eben den Jungen die Aufgabe zu, für neue Tatsachen, die sich alten Hypothesen nicht mehr ohne Vergewaltigung einordnen lassen, neue Hypothesen auszuprobieren, die so lange Geltung haben, bis eines Tages neue Tatsachen auch diese Wahrheiten wieder einschränken, erweitern oder beseitigen. Darin besteht der Kampf des Geistes im Umkreis der Wissenschaften, in dem es als im Umkreis des Verstandes ewige Wahrheiten überhaupt nicht geben kann. Für den Materialisten, der sich an seinen Professor hält wie nur je ein Religiöser an seinen Propheten, ist das eine bittere Wahrheit und eine noch viel bitterere für eine anerkannte wissenschaftliche Größe. Zumal in einer Zeit, in der ein Professor auch noch Priester und Prophet ersetzen muß. So sehen wir denn seit einem Jahrhundert Professoren so zäh um Ansehen und Macht kämpfen, wie es einst Priester und Propheten taten, als sie noch Macht und Ansehen zu verlieren hatten. Ein solcher Kampf wird um so leidenschaftlicher und erbitterter, je mehr der Professor die Sache, die er verteidigt, mit seiner Person gleichsetzt. Bei Priestern und Propheten ist es seit jeher genauso gewesen, wenn sie nicht Weise geworden sind.

Als die »Aufklärung« von England aus über Frankreich den europäischen Kontinent zu erobern begann, wurde es – die kräftigste Anregung ging damals von Voltaire aus – ein beliebtes Verstandesspiel, das mit Trümmern und Leichen bedeckte Schlachtfeld vergangener magischer und religiöser Jahrhunderte und Jahrtausende abzuleuchten und ihm das neu heraufkommende humane Zeitalter der »Vernunft«, wie man damals noch ein wenig unsicher den Verstand nannte, triumphierend entgegenzuhalten. Seitdem ist knapp ein Jahrhundert vergangen, in dem das mechanische Weltbild in ganz Europa bald so herrschend geworden ist wie nur je das magische im alten Ägypten oder das mystische im Mittelalter. Es hat heute ein mit Trümmern und Leichen bedecktes Schlachtfeld hinter sich, wie es kein Jahrtausend magischer oder mystischer Weltanschauung je zustande brachte. Das Zeitalter der Humanität, das mit der Aufklärung anhob, die seit Anbeginn bewußt und gewollt im mechanischen Weltbild stand als Gegensatz zum magischen und mystischen, wurde zum mörderischsten, das je die Sonne beschienen hat.

Daß die rein wissenschaftlichen Hypothesen des mechanischen Weltbildes, von naiven Zeitgenossen auch ewige Wahrheiten genannt, nicht mehr feststehen, sondern bedenklich wanken, verdankt die Gegenwart zum nicht geringsten Teil zwei unscheinbaren Geräten, welche frühere Zeiten nur in der Hand von Bauern und Arbeitern sahen: der Spitzhacke und dem Spaten, die immer mehr alte Kulturen ausgraben, unter denen die europäische sich nicht ohne Schwierigkeiten behauptet, während wir sie früher gerne als allen älteren Kulturen weit überlegen ansahen. Derselben Geräte bedienen sich auch Geologie und Paläontologie, haben sich so immer tiefer in die Geschichte unserer Erde und ihre Schichtungen eingegraben und damit auch in die Geschichte des Menschen und seiner Entwicklung. Was da gefunden wurde, stimmt nicht mehr mit immer noch weitverbreiteten und angebeteten Hypothesen der Wissenschaft überein. Sie erweisen sich als nicht mehr richtig und damit als nicht mehr brauchbar. Sie müßten also den mit Hilfe von Spaten und Hacke offen zutage tretenden Tatsachen gemäß abgeändert, teilweise auch völlig aufgegeben werden. Da aber die Menschen im allgemeinen nur schwer umlernen, und auch die Gelehrten sind Menschen, geht seit Jahrzehnten ein zäher Kampf zwischen alten und neuen Hypothesen. Der Kampf ist um so erbitterter, weil der Zeitgeist noch fester am Gewohnten und Liebgewordenen festhält als der Einzelmensch, und sich auch der einzelne vom Geist seiner Zeit nur unter schmerzhaften Wehen lösen kann. Die einzig brauchbaren Geburtshelfer dabei sind heute Gelehrte, die in ihrer Wissenschaft nicht nur fleißige Spezialisten sind, sondern zu allem Wissen auch noch ein Mehr mitbringen, das man »Intuition« (Innenschau, Ineinanderschau, Erleuchtung) nennt. Solche Gelehrte waren, um durch einige Namen sofort klar zu machen, worum es sich handelt, z. B. Galilei, Kepler, Newton mit seiner Erfassung der Schwerkraft, Goethe mit seiner Farbenlehre, Kant als Erkenntniskritiker, Robert Mayer mit seinem Satz von der Erhaltung der Energie und Darwin mit seiner Abstammungslehre. Das Wesentliche bei all diesen Männern war, daß sie im Umgang mit den Wissenschaften ihre neue Lehre (Hypothese) zunächst innerlich erschaut (intuitiv), nicht begrifflich (deduktiv) erwiesen haben, weshalb sie auch von den Durchschnittsgelehrten, denen die Intuition abgeht, aufgrund ihres Spezialwissens zunächst fast alle ignoriert und dann bekämpft wurden, bis jene schließlich doch allein als Sterne am Himmel der Wissenschaft durch Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja für Jahrtausende (Platon) leuchten, während die Sternlein der anderen längst verblaßt und erloschen sind.

Keine unter neueren, intuitiv gefundenen Lehren (Hypothesen) ist in unserer Zeit so volkstümlich geworden wie Darwins Abstammungslehre, nachdem Häckel sie dem Zeitgeist d. h. dem mechanischen Weltbild vollkommen angepasst hatte, mochte er die Tatsachen dabei zuweilen auch der Hypothese zulieb umbiegen, ja zerbrechen. Sie wurde geradezu das Dogma einer Zeit, die jedes andere Dogma entrüstet als ihres geistigen Fortschritts unwürdig abwies. Der Fanatismus fand so ein neues Betätigungsfeld; und wenn er die Gegner seines Weltbildes auch nicht verbrannte, quälte er sie doch, wo und wie er nur konnte. Wenn es sich gar um Wissenschaftler handelte, die dem neuen Dogma abtrünnig wurden, mißhandelte die herrschende Wissenschaft sie nicht weniger grausam wie einst fanatische Priester und Propheten ihre Abtrünnigen.

Die Darwinsche Abstammungslehre in Häckelscher Ausprägung war dem Zeitgeist wie auf den Leib gemessen und mußte das mechanische Weltbild bis in seine äußersten Winkel befriedigen. Nach ihr ist irgendwann einmal das Leben als Urform entstanden, ein mechanisch-chemischer Vorgang, dem man mit immer feineren Instrumenten eines Tages auch noch hinter die letzten Schliche kommen wird; und aus ihr hat sich dann alles weitere möglichst geräusch- und schmerzlos »entwickelt« wie der Baum aus der Wurzel (Stammbaumhypothese). Ein höchst simpler, dem Zeitgeist sofort einleuchtender Vorgang. Es gab danach in der Geschichte vom ersten Lebewesen bis zum Menschen weder Katastrophen noch Revolutionen, sondern nur Evolution (Entwicklung). So stellte sich der »Aufklärung« ja auch jeder »Fortschritt« dar. Das Weltbild paßte sich damit immer besser dem Ideal des Spießbürgers an, der keinerlei Verantwortung für irgendetwas übernehmen, nicht leiden und vor allem seine Ruhe haben will. Verletzte die rauhe Wirklichkeit einmal dies Ideal, so lag es an der immer noch nicht ausreichenden Aufgeklärtheit und daran, daß sich der Affe leider noch nicht ganz zum Vollmenschen »entwickelt« hat. Es gilt daher »arbeiten«, was hauptsächlich im Geldverdienen besteht, und nicht verzweifeln, was jedem Spießbürger ohnehin nicht schwerfällt. Schlug der Blitz ein, gab es Wassersnot oder Feuersbrunst, so war man den »unvernünftigen« Elementen noch nicht ausreichend beigekommen. Der Fortschritt wird schon mit der Zeit die Elemente auch noch zu Spießbürgern machen. Und Krankheit und Krieg? Wissenschaft und Humanität werden ihrer immer besser Herr. Und der Tod? Davon spricht man nicht. Läßt es sich aber gar nicht vermeiden, so weiß der aufgeklärte Mensch, daß dies ebenso einfach, natürlich und schmerzlos ist, wie daß die abgebrannte Kerze erlischt.

Nun konnte schon ein Anatom wie Hermann Klaatsch (»Werdegang der Menschheit«) bei Untersuchung und Vergleichung der Menschenhand mit der Affenhand, des Fußes, des Gebisses und der Schädelbildung mit dem Dogma von der Stammbaumlehre nicht mehr auskommen, weshalb ihn denn auch die herrschende Wissenschaft ächtete wie nur je ein Papst einen Ketzer. Und die Funde der Geologen und Paläontologen lassen sich auch schon längst nicht mehr in das Prokrustesbett der Stammbaumlehre einzwängen, so eifrig sich auch manche Spezialisten um des heiligen Dogmas und des Ansehens der herrschenden Wissenschaft willen immer noch darum bemühen. An die Stelle der Stammbaumlehre gewinnt als Hypothese an Ansehen die sogenannte Typenlehre; und zwar einfach deshalb, weil sie für viele neugefundene und uralte Tatsachen brauchbarer ist als die bisherige, zum Dogma gewordene Hypothese des Wald- und Wiesendarwinismus. Diese Typenlehre, die auch Evolution (Entwicklung), aber nicht nur Evolution kennt, sondern in der Entwicklung des Lebens den Funden entsprechend auch für Katastrophen und Revolutionen Raum hat, stammt nicht erst von heute, sondern fällt heute nur auf etwas weniger unfruchtbaren Boden als noch vor zwanzig Jahren, weil die Menschheit inzwischen trotz allem Fortschritt, aller Aufklärung und Humanität so gründlich von Katastrophen und Revolutionen heimgesucht wird, die zum Geist der Aufklärung, ihrem mechanischen Weltbild und der »Entwicklung« (Evolution) durchaus nicht passen wollen, daß ihr die Augen darüber allmählich auf- und übergehen.

Vor drei Jahren hat nun ein deutscher Professor, Paläontologe von Fach, aber zugleich ein Mann der Intuition, die Früchte seines Forschens und Schauens aufgrund der Typenlehre nach jahrzehntelanger Arbeit in einem Buch niedergelegt, das geeignet ist, den zähen Kampf zugunsten der neuen Hypothese zu entscheiden, so sehr sich auch die wissenschaftlichen Spezialisten noch sträuben und mit der neuen Sache auch die Person befehden, die sie in weitere Kreise trägt. Das Buch von Edgar Dacqué, dem Paläontologen der Münchner Hochschule, » Urwelt, Sage und Menschheit«, muß eine Scheidung der Geister herbeiführen, und sei jedem, dem das rein mechanische Weltbild nicht mehr genügt, dringend empfohlen. Es ist ein vorzüglicher Helfer zu dem vierten Weltbild, von dem hier zu Anfang die Rede war, für jeden, der heute von den Naturwissenschaften ausgeht. Und wer täte das nicht? Wie so oft dokumentiert sich aber auch bei dieser Gelegenheit die merkwürdige »Duplizität der Fälle«, denn wie Dacqué von Geologie, Paläontologie und Biologie aus dem mechanischen Weltbild der Aufklärung und einer seiner Hauptstützen in der Häckelschen Abstammungslehre zu Leibe rückt, so tat Hans Hörbiger dasselbe von der Astronomie her mit seiner » Welteislehre«. Nur daß Hörbiger, der von Beruf Techniker ist, von den Fachastronomen zumeist mit Spott und Hohn überschüttet wird, während Dacqués Zustimmung zu Hörbigers genialer Idee (Intuition) von ihnen bisher möglichst ignoriert wurde, da er, wenn auch kein astronomischer Fachmann, so doch wenigstens Hochschullehrer ist.

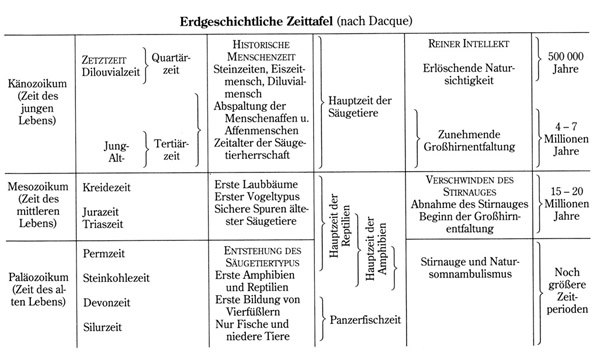

Für das Verständnis von Magie und Zauberei ist Dacqués Werk so wichtig, daß einige seiner Hauptgedanken kurz angeführt werden müssen. Für alle Einzelheiten und ihre naturwissenschaftliche Begründung verweise ich auf das Werk selbst. Die erd- und menschengeschichtliche Zeittafel auf der folgenden Seite, aus zwei Tabellen Dacqués zusammengezogen, soll dem Leser die ihm ungewohnten Gedankengänge möglichst kurz und anschaulich darstellen.

Nach der alten Stammbaumlehre müßten die jüngsten Erdschichten (Quartärzeit) der Erd- und Vorweltkunde die reichste Ausbeute an Überresten organischer Lebensformen liefern; und in je ältere Erdschichten man kommt, um so spärlicher müßten die Spuren des Lebens werden. Das Gegenteil ist der Fall. Die älteren Erdschichten sind reicher an organischen Lebensformen aller Art (Meer- und Landbewohnern, Vögeln und Säugetieren, Gewürm und Molchen) als die jüngeren. Nur von Menschen fand sich bis jetzt über die Diluvialzeit (Pleistozän) hinab keine Spur. Vielleicht nur deshalb, weil sich die Forschung noch nicht auf Gegenden und Kontinente (Atlantis, Gondwanaland) erstreckte oder nicht mehr auf sie erstrecken kann, wo der Mensch vor der Diluvialzeit gelebt hat. Daß er viel älter sein müsse, als die bisherigen Spuren aufzeigen, hat zuerst Hermann Klaatsch aufgrund seiner anatomischen Arbeiten auszusprechen gewagt. Ihm folgt Dacqué und vermehrt die gewichtigen Gründe des Anatomen noch gewaltig durch die der Erdkunde und Vorweltkunde nach ihrem jetzigen Stand.

Die ganze Fülle des Lebens muß sich nach den bisherigen Funden aus Urtypen entwickelt haben, die bis in die tiefsten der bis jetzt erkundeten Erdschichten in vielen, vielfach verschlungenen, immer neuen Gestalten hinabreichen. So finden wir als Typus das Säugetier, von dem die ersten Spuren bis in die Permzeit reichen. Als einen anderen Typus das Reptil, das ebenfalls nach gemachten Funden bis mindestens in die Permzeit zurückgeht. Als einen dritten Typus das Amphibium, dessen Spuren bis in die Steinkohlenzeit reichen. In der Devonzeit gibt es erste Spuren von Vierfüßlern, in der Silurzeit fanden sich bis jetzt nur Fische und niedere Tiere. Wir haben keine Belege dafür, daß einer dieser Typen in den anderen übergehen kann. Vielmehr spricht biologisch alles dagegen. So haben z. B. alle Wirbeltiere als zentralen Nervenstrang ein Rückenmark, die niederen Formen des Lebens ein Bauchmark. Dazwischen liegt eine Kluft, die sich biologisch nicht überbrücken läßt und keine »Entwicklung« des einen Typus zum anderen glaubhaft macht.

Zu dieser Typenlehre kommt als Ergänzung die Lehre vom Zeitcharakter. Zu bestimmten Erdzeiten (siehe Tabelle Seite 18) gleichen sich alle Lebensformen einer in dieser Zeit vorherrschenden Gestalt, einem bestimmten äußeren Habitus möglichst an. Man hat z. B. in Südafrika den Schädel eines Reptils aus der Triaszeit gefunden mit Säugetiermerkmalen und Säugetiergebiß. Trotz dieser Säugetiermerkmale ist das Tier aber kein Säugetier (so daß man sagen könnte, hier hat sich aus einem Reptil ein Säugetier »entwickelt«), sondern das Tier ist und bleibt seinem inneren Bau und Skelett nach ein Reptil. Wenn nun ein Reptil in der Triaszeit, einer Hauptzeit dieses Typus, Säugetiermerkmale zeigt, so beweist dies nur, daß das Säugetier als Lebensform damals sozusagen in der Luft lag und dem, was schon lebt, seine Form, seinen Habitus mitzuteilen suchte. So finden sich bei bestimmten Funden der Permzeit nicht nur Amphibien als Molche, sondern auch echte Reptile, die durch ihren breiten Kopf und die ganze Körperhaltung wie Molche aussehen. Die Molchgestalt war eben ein Zeitcharakter des Spätpaläozoikums, dem sich auch Reptile nicht entzogen. Wie für eine Epoche der Triaszeit die Schildkrötengestalt Zeitcharakter wird. In der Tertiärzeit wird es z. B. die Affengestalt. Die Urform, der Typus, bleibt sich also in seinem Wesen, wodurch er sich von anderen Typen unterscheidet, gleich, kann aber eine bestimmte Zeitform, einen Zeitcharakter annehmen, sodaß für den oberflächlichen Betrachter manche Reptile dann für Amphibien gehalten werden könnten oder auch für angehende Säugetiere. Viele andere Beispiele dafür bei Dacqué. Zeigt der Zeitcharakter, daß sich eine neue Form bilden will, so erkennen wir zugleich, wenn ein schon vorhandener Typus diesem Zeitcharakter sich anzugleichen sucht, daß er älter sein muß als die sich durch einen bestimmten Zeitcharakter erst ankündigende neue Lebensform. Aufgrund dieser Hypothese folgern wir, was die Vorweltkunde dann durch zahlreiche Funde belegt, daß das Amphibium ein älterer Typus ist als das Reptil und der Fisch (vergleiche die Zeittafel) älter als sie beide, daß es aber Epochen geben kann, wo solche Urtypen infolge des Zeitcharakters einander zum Verwechseln ähnlich sehen können.

Nun hat sich im Thüringer Buntsandstein aus der Triaszeit die Fährte eines Amphibiums gefunden, dessen Abdrücke größte Ähnlichkeit mit Kinderhänden, noch deutlicher mit der Menschenhand im Embryonalzustand, haben, worauf schon Klaatsch hingewiesen hat. Diese und andere Funde und Untersuchungen (vergleiche Dacqué) legen die Annahme (Hypothese) nahe, daß der Mensch als Typus mindestens schon in die Permzeit, in welche die Entstehung des Säugetiertypus fällt, hinabreicht. Er wäre also nicht, wie die alte Abstammungslehre will, ein letztes Entwicklungserzeugnis der Wirbeltiere, ein Spätzeitprodukt, sondern ein Typus, der bis in das Paläozoikum zurückreicht, dem Zeitcharakter entsprechend sich wandelnde Formen annahm, ohne sein innerstes Wesen dabei aufzugeben, also im Paläozoikum einmal fischartig, dann amphibienartig, später reptilartig, schließlich im Spättertiär affenartig wurde, bis er seinen Typus als Menschenform in der sogenannten historischen Zeit auch der Gestalt nach zur Vollendung brachte, wozu auch jeder andere Typus im Laufe von Jahrmillionen einmal gelangt ist, was wir dann seine Hauptzeit nennen. Wir leben seit dem Diluvium in der Hauptzeit des Menschen in Menschengestalt.

Dies in knappen Zügen die Hypothese von den Urtypen und dem Zeitcharakter, die nicht zum wenigsten noch dadurch biologisch stark gestützt wird, daß der menschliche Embryo von der Kiemenatmung an in neun Monaten noch einmal die Hauptstationen der verschiedenen Zeitcharaktere, die sich auf Jahrmillionen verteilen, durchläuft. Der Typus Mensch rückt durch den sich wandelnden Zeitcharakter seit dem Paläozoikum in ein ganz besonderes und enges Verhältnis zu allen Hauptformen des Lebens, soweit immer wir sie zurückverfolgen können; und es wird nun auch ohne weiteres begreiflich, wie der Wald- und Wiesendarwinismus dazu kam, weil zum Spättertiär als Zeitcharakter die Affenartigkeit gehörte, den Menschen sich aus dem Affen »entwickeln« zu lassen. Die Typenhypothese sieht aber auch in den alten Sagen, die von Fisch- und Skorpionmenschen, von Zentauren, von Menschen mit Vogelgesichtern oder Hundeköpfen, vom hürnenen Siegfried, Zyklopen und dergleichen zu berichten wissen, nicht mehr leere Phantastereien, die sich primitive Zeiten, denen es an der nötigen »Aufklärung« fehlte, aus den Fingern gesogen haben, sondern letzte Niederschläge einer einmal vorhanden gewesenen Naturwirklichkeit. Wie aber konnte solche Naturwirklichkeit aus dem Paläozoikum, dem Mesozoikum über die Tertiärzeit bis auf die Quartärzeit und so, wenn auch sehr verdunkelt, wenigstens erinnerungsmäßig durch Mythen, Sagen und Märchen bis in unsere historische Menschenzeit, ja bis zur Jetztzeit gelangen?

Nach Erd- und Vorweltkunde finden sich die ersten Spuren von dem, was wir Großhirn nennen, bei Lebewesen der Triaszeit. Eine starke Gehirnentwicklung ist für die Säugetiere, von einem uns aus der Tertiärzeit bekannten Säugetier an, eine wesentliche Organbildung auf den heutigen Zustand hin. Dagegen finden wir vor der Triaszeit, also im paläozoischen Zeitalter, bei ganz verschiedenen Gruppen von Lebewesen in der Schädelkapsel ein Stirnauge (Parietalorgan) neben dem, was wir heute Sehorgane nennen. Zuerst bei niederen, krebsartigen Tieren in der Devonzeit. Dann bei den ersten Amphibien in der Steinkohlenzeit und bei den Reptilien der Permzeit. Eine neuseeländische Brückenechse besitzt das Stirnauge heute noch. Nach der Typentheorie würden diese Funde anzeigen, daß das Stirnauge zum Zeitcharakter des Spätpaläozoikums gehört hat. Lebte also der Typus Mensch schon in jener Zeit, was Dacqué voraussetzt, so sah er natürlich nicht wie ein heutiger Mensch aus, sondern lebte im Kleid, in der Form der damaligen Zeiten, und würde auch, wenn das Stirnauge zum Zeitcharakter des Spätpaläozoikums gehört, an ihm teilgehabt haben. Bezeichnenderweise berichten alte Mythen, Sagen und Märchen immer wieder vom Stirnauge. So in »Tausendundeiner Nacht«, in nordischen Volksmärchen, im Märchen von der Melusine, in der Polyphemsage bei Homer. Hierher gehört wohl auch eine Stelle aus dem ägyptischen »Apophisbuch«. So genannt, weil dieser große Papyrus in der Hauptsache von dem Sieg der Götter über Apophis, das Schlangenungeheuer, handelt. Der Besitzer hat diesen ägyptischen Papyrus nach seinen eigenen Angaben im Jahre 312-311 v. Chr. aufgeschrieben. Er enthält aber Überlieferungen aus ältesten ägyptischen Zeiten, wozu besonders ein Monolog des Urgottes gehört. Hier heißt es (nach Roeder):

» Rede des Allherrn, nachdem er entstanden ist: Ich bin es, der als Chepa entstand. Als ich entstanden war, entstanden die Entstandenen. Zahlreich sind die Entstandenen, die aus meinem Munde hervorgingen, als der Himmel noch nicht entstanden war, als die Erde noch nicht entstanden war, als die Würmer und Schlangen noch nicht an diesem Orte (der Erde) entstanden waren. Ich gebot unter ihnen im Nun.«

Die Ägyptologen verdeutschen Nun mit Urozean, Chaos. Nachdem der Allherr zwei weitere Götter, Schu und Tefênet, aus sich selbst auf eine überaus realistische Weise hervorgebracht hat, heißt es weiter:

» Mein Vater Nun war es, der sie (Schu und Tefênet) wegschickte, und mein Auge verfolgte sie eine Ewigkeit lang, als sie sich von mir entfernten. Nachdem ich als einziger Gott (durch Nun) entstanden war, waren es (jetzt) drei Götter, als ich in diesem Lande entstanden war.«

Jetzt folgt in dem Papyrus eine dunkle Stelle, die den Ägyptologen immer wieder viel Kopfzerbrechen macht. Roeder verdeutschte sie so: »Schu und Tefênet jauchzten in dem Nun (Urozean), in dem sie waren, als sie mein Auge hinter sich gebracht hatten.« (Es war ihnen ja, wie es vorher heißt, »gefolgt«.)

» Als ich meine Glieder vereinigt hatte, weinte ich über sie, und die Menschen entstanden aus den Tränen, die aus meinen Augen kamen. Das Auge (das Schu und Tefênet »gefolgt« war) grollte mir, nachdem es (zu mir zurück) gekommen war und gefunden hatte, daß ich ein anderes an seine Stelle gesetzt hatte (mit dem der Allherr nämlich weinte, woraus die Menschen entstanden) ... da erhöhte ich seinen Platz an meine Stirn.«

Soviel ich sehe, ist allen Ägyptologen dieser hier fette Satz in all den Dunkelheiten, die ihn rings textlich umgeben, durchaus klar und unbezweifelt. Auf ihn aber kommt es in diesem Zusammenhang an. Hier wird also ebenfalls von einem Stirnauge gesprochen.

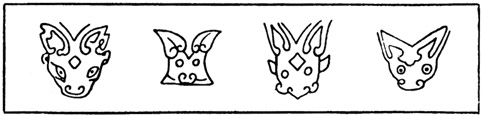

Aber es finden sich auch uralte Darstellungen dieses Stirnauges beim Menschen. So in Bildern der sogenannten Dresdner Mayahandschrift, deren einwandfreie Deutung noch nicht gelungen ist. Hier eins dieser Bilder nach Dacqué. Man vergleiche den Fährmann hinten im Schiff mit

dem Riesenauge über dem »normalen« und die vor ihm sitzende Person. Ebenso die Hand des Fährmanns, die einer menschlichen Embryohand durchaus entspricht, mit der »normalen« Hand der anderen Person.

Aber es finden sich auch uralte Darstellungen dieses Stirnauges beim Menschen. So in Bildern der sogenannten Dresdner Mayahandschrift, deren einwandfreie Deutung noch nicht gelungen ist. Hier eins dieser Bilder nach Dacqué. Man vergleiche den Fährmann hinten im Schiff mit

dem Riesenauge über dem »normalen« und die vor ihm sitzende Person. Ebenso die Hand des Fährmanns, die einer menschlichen Embryohand durchaus entspricht, mit der »normalen« Hand der anderen Person.

Auf chinesischen Vasen ist das Stirnauge sogar, wie das folgende Bild zeigt, ein beliebtes Motiv der Ornamentik.

Die jüngeren Formen der Amphibien und Reptile besitzen das Stirnauge nur noch in sich rückbildender, immer mehr verkümmernder Form, bis es als Zeitcharakter überhaupt verschwindet und anderen Zeitcharakteren Platz macht. Beim Menschen, wenn er damals schon als eigener Typus vorhanden war, wie die Typenlehre annimmt, muß es genauso gegangen sein. Aber kein einmal voll ausgebildetes Organ löst sich in der Natur in nichts auf, es wird nur, wie die Biologen sagen, rudimentär (verkümmert, rückgebildet). Entwickelte sich die Schädelkapsel mit dem ursprünglichen Stirnauge immer stärker zur Gehirnhöhle, so verdrängte das wachsende Großhirn das Stirnauge von außen immer mehr nach innen. Man könnte sagen, das Gehirn überwucherte es mit der Zeit. So blieb schließlich vom Stirnauge beim Wirbeltier, also auch beim Menschen, nur noch ein rudimentär gewordenes Organ übrig, das wir Zirbeldrüse nennen, die auch beim menschlichen Embryo mit seinem Wachstum immer mehr von außen nach innen rückt. Wie also der heutige Mensch am Ende der Wirbelsäule aus der Zeit seiner Affenartigkeit noch das Rudiment eines Schwanzes hat, so besäße er als Rudiment (Überrest) aus der Zeit, für welche das Stirnauge Zeitcharakter war, heute noch die Zirbeldrüse und damit in Verkümmerung noch den spärlichen Rest einer Fähigkeit, die dem Stirnauge einst in nicht mehr vorstellbarer Vollkommenheit zugehörte. Dacqué fand für die besondere Fähigkeit des Stirnauges die gute Bezeichnung »Natursichtigkeit«.

Was mag solche Natursichtigkeit gewesen sein? Es waren jedenfalls, darin stimmen Skelettfunde, Mythen, Sagen, uralte Bilder und Ornamente überein, Fähigkeiten eines augenartigen Organs, die aber nicht mit denen unserer Augen identisch gewesen sind. Lehrt die heutige Physiologie, daß unsere Augen aus Gehirnbläschen entstanden sind, so lehrt sie vielleicht eines Tages aufgrund von weiterer Erforschung der Zirbeldrüse, daß diese und damit erst recht das Stirnauge aus Sympathikusbläschen entstanden ist. Was das bedeuten könnte, werden wir später sehen. Die Zirbeldrüse gilt jedenfalls laut alter Orientweisheit heute noch als Sitz hellseherischer Fähigkeiten, die längst kein menschliches Gemeingut mehr sind und deshalb heutzutage als »unnatürlich« gelten oder wissenschaftlich überhaupt geleugnet wurden, bis die Parapsychologie ihnen wieder nachforschte. Parapsychologie will die Wissenschaft sein, die sich mit Phänomenen (Erscheinungen), die neben der Psychologie hergehen und die man bisher okkulte Phänomene nannte, befaßt. Psychologie war ursprünglich die Wissenschaft von der Seele. Da die Seele aber heute nur noch als Gehirnfunktion gilt, also jede Selbständigkeit verloren hat, so ist Psychologie sozusagen die Wissenschaft von der Seele, die es wissenschaftlich gar nicht mehr gibt. Parapsychologie wäre dann die Wissenschaft von Nebenerscheinungen der Seele, die es nicht mehr gibt. Was dabei wirklich herauskommt, solange die Wissenschaft ihre Ansicht über die Seele nicht ändert, kann man sich hiernach ungefähr vorstellen.

Fähigkeiten, wie sie heutige Parapsychologen bei manchen »Sensitiven« beobachten und durch Experimente nachzuprüfen sich mühen, könnten also einst Gemeingut des Spätpaläozoikums und damit auch der damaligen Menschheit gewesen sein. Und zwar nicht in so matten und spärlichen Ausmaßen wie bei manchen Medien von heute, sondern als allgemeine, gewaltige Kräfte jener Zeiten. Beim Tier meint der heutige Rationalist etwas Ähnliches, wenn er von Instinkt, bei genialen Menschen, wenn er von ihrer Intuition spricht. Nur daß man sich heute darunter nichts Rechtes mehr vorstellen kann. Sehen wir darin aber letzte Reste einstiger Natursichtigkeit, so bekommen auch so leer gewordene Worte wie Instinkt und Intuition plötzlich wieder Leben und Inhalt, und es geht uns wenigstens eine Ahnung davon auf, was Dacqué mit Natursichtigkeit meint. Heute dient der Traum dank Prof. Freud auch der Wissenschaft wieder als wertvolles Beobachtungsfeld, wobei Freuds Beobachtungen wichtiger sind als alle rationalistischen Theorien, die seine psychoanalytischen (seelenzerfasernden) Schüler daraus abziehen (abstrahieren); der Traum sollte aber auch für die Parapsychologen ein immer wichtigeres Beobachtungsfeld werden, um von hier aus weitere Einblicke in den Somnambulismus zu gewinnen. Das alles wird dann auch unser Wissen über Natursichtigkeit nach und nach bereichern.

Schopenhauer, der letzte große deutsche Philosoph, der sich ernsthaft mit den Phänomenen des Somnambulismus befaßt hat, und der allen Zweiflern das bissige Wort von der »Skepsis der Ignoranz« an den Kopf warf, bezeichnet z. B. die Bienen als »natürliche Somnambule«. Ein solcher »Natursomnambulismus« ist der Untergrund aller Natursichtigkeit im Paläozoikum bis in das jüngste Mesozoikum, von der Permzeit bis zur Kreidezeit (vergl. die Tabelle Seite 18). Er bezeichnet einen Seelenzustand, aber nicht einen Verstandeszustand, denn die Großhirnentfaltung steckte ja noch in den ersten Anfängen. Wie aber können wir von der inneren Verfassung jener vorgeschichtlichen Menschen wenigstens eine ungefähre Vorstellung gewinnen? Von einem ganz anderen Gedankengang aus sagt das der scharfsinnige Ludwig Klages in seinem Buch »Vom Kosmogonischen Eros« vielleicht am besten, wenn er meint, daß sich die Wachheit jener vorgeschichtlichen Menschen weit eher mit unserem Träumen als mit unserem Wachen vergleichen ließe, ohne indessen zusammenzufallen mit dem Zustand des Schlafes. Der Bewußtseinszustand des »Natursichtigen« nährt sich noch nicht von Begriffen, die der Verstand von wahrgenommenen Dingen abzieht (abstrahiert), denn das Gehirn spielte ja noch keine maßgebende Rolle, sondern von Bildern, welche die Seele beeindrucken, von Eindrucksbildern. Der Rationalist von heute erlebt ein schwaches Abbild von diesem Bewußtseinszustand meist nur noch in Träumen. Wird er wach, spottet er darüber, denn sein Tagesbewußtsein, wie die Romantiker es nannten, sein Verstand, wie wir sagen, kann sich keine Vorstellung davon machen, versteht er doch nur noch Begriffe, und deshalb erklärt er ganz logisch seine Träume für dummes Zeug, für Hirngespinste. Ihm ist ja nur wahr (wirklich), was sich »begreifen« läßt, begreifen läßt sich für ihn nur noch, was kausal faßbar ist. Kausal faßbar ist nur, was im Verhältnis von gegebenen Ursachen und tatsächlichen Wirkungen einen Tatbestand ergibt oder als Verhältnis von Grund und Folge eine gedankliche Notwendigkeit. Dem spottet jeder Traum, auch der Traum des nüchternsten Rationalisten, wenn er sich überhaupt noch zu der Unlogik eines Traumes herablassen kann. Alle Begriffe sind für uns heutige Menschen ohne weiteres sagbar, Eindrucksbilder sind für uns im Grunde unsagbar und überhaupt nur bild- und gleichnisweise mitteilbar. Klages spricht vom schauenden Bewußtsein des vorgeschichtlichen Menschen im Unterschied zum erkennenden Bewußtsein von heute. Stellt sich das erkennende Bewußtsein als sagbar in einem Gedankensystem, einer Scholastik, einer Dogmatik dar, so kann sich das schauende Bewußtsein als unsagbar nur in Symbolen darstellen. Dem schauenden Bewußtsein sind aber gerade die wahrgenommenen Bilder Wirklichkeit. Genau wie im Traum. Diese »Wirklichkeit der Bilder«, um nochmals ein Wort von Klages zu gebrauchen, ist zugleich von größter Wandelbarkeit. Im Traum erleben wir dasselbe, ohne uns im geringsten darüber zu wundern, bis wir – wach werden. So hat das schauende Bewußtsein, der Natursomnambulismus als Grundlage der Natursichtigkeit, das Unterbewußtsein, wie die heutigen Parapsychologen es nennen würden, die Seele und ihre Äußerungen, wie wir es unwissenschaftlich, aber immer noch gemeinverständlich ausdrücken wollen, ganz und gar nichts mit Logik zu tun. Deshalb findet der Rationalist all das, was Seele, Natursichtigkeit, Magie und Mystik zu sagen haben, wenn er folgerichtig denkt, unsinnig, abstrus, krankhaft, Täuschung, Selbstbetrug, Schwindel. Hingegen erklärt ein so abgesagter Feind des mechanischen Weltbildes wie Klages alle Wirklichkeiten, wie sie der Verstand findet, für Fiktionen (Einbildungen) und läßt nur die »Wirklichkeit der Bilder« gelten. Diese scheinbare Abschweifung vom Thema wird sich bald als eine Notwendigkeit erweisen, wenn wir erst auf den tiefen Kummer vieler Rationalisten über den Mangel an Logik namentlich bei den alten Ägyptern stoßen, deren Hohepriester von Heliopolis den Titel führten: »der im Schauen große«, während die von Memphis als »Oberste der Künstler« tituliert wurden.

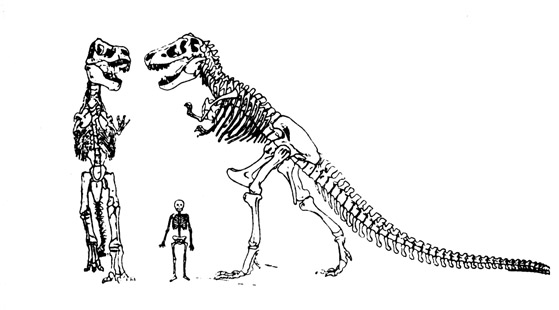

Schließlich wäre aus der Typentheorie noch etwas zu folgern. Von dem Augenblick an, wo die Großhirnentfaltung einsetzte, mußte die rein physische Überlegenheit der Tierwelt, soweit sie nicht daran teilnahm, vor allem also vieler Amphibien und Reptile, über die Säugetiere und ganz besonders über den Menschen, bei dem das Stirnauge vom Großhirn immer mehr bedrängt und verdrängt wurde, beängstigend, ja furchtbar werden, denn mit dem Stirnauge muß auch das körperliche Wachstum eng zusammengehangen haben, wie heute noch ihr Rudiment, die Zirbeldrüse, deutlich aufzeigt. Das hier wiedergegebene Skelett eines heutigen Menschen neben dem des in Nordamerika während der Kreidezeit gefundenen »Tyrannosaurus« macht die Größenunterschiede sehr anschaulich, wenn der Mensch der Kreidezeit auch größer und kräftiger war als der heutige. Aber mit wachsendem Großhirn und schwindendem Stirnauge verlor der Mensch ja nicht nur an Größe und Stärke, sondern auch an Natursichtigkeit und all ihren Kräften gegenüber Lebewesen, denen Schädelkapsel und Stirnauge länger erhalten blieben, wie es namentlich bei Reptilen nachweisbar ist. Das waren wahrhaft dämonische Zeiten, für den Menschen um so furchtbarer, als es lange gedauert haben wird, bis er im wachsenden Großhirn seine neue Waffe erkannte und sie immer besser gebrauchen lernte, um sie seit der Herrschaft des Rationalismus allem Lebendigen gegenüber furchtbar zu mißbrauchen. In den Sagen und Märchen von den Kämpfen mit den Drachen und Lindwürmern klingt das Entsetzen solcher Zeiten noch nach. Dazu kam damals noch die Überlieferung einstiger Natursichtigkeit von gewaltigen Erdkatastrophen, wie sie in den auf der ganzen Erde verbreiteten Flutsagen einen letzten Nachhall finden, Katastrophen, nach denen die heutige Geologie zu forschen gezwungen ist. Von denen noch die Griechen wissen, die von den Proselenen erzählen, den Menschen, die lebten, bevor der jetzige Mond (Selene) am Himmel stand, und die Hörbigers geniale Schau, die zur Hypothese der »Welteislehre« führte, zum erstenmal »begreifbar« machen.

Überschauen wir das alles zusammen nochmals für einen Augenblick, und halten wir einen Eindruck davon in uns lebendig, so werden wir in den heutigen, rationalistischen Zeiten leichter zum Verständnis dessen kommen, was Magie dem Altertum war und bedeutete: eine lebendige Kraft, aber keine lächerliche Einbildung, weder Selbstbetrug und Hysterie, noch Schwindel und Aberglaube.