|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

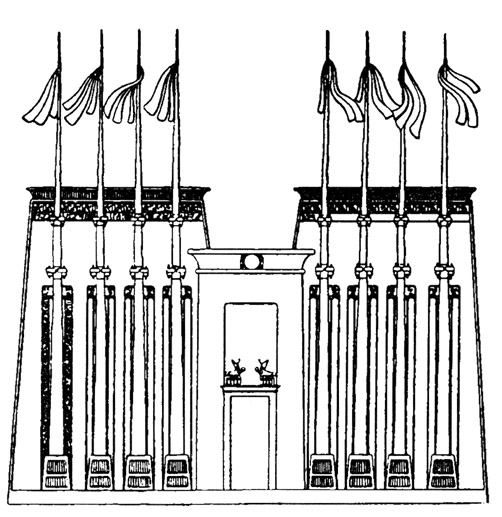

Außer den Kultbauten der 5. Dynastie (2750-2625 v. Chr.) im Alten Reich mit ihren Sonnentempeln, die einen großen offenen Hof zeigen, in dessen Hintergrund sich auf einem pyramidenartigen Unterbau, vor dem der große, flache Altar des Gottes stand, ein gewaltiger Obelisk erhob als Sitz des Re, haben die ägyptischen Tempel immer dieselbe Grundform. Der ägyptische Tempel lag in alter Zeit mitten in der Stadt, er schloß sich vor ihr durch eine hohe Ziegelmauer ab. Zu ihm führte ein breiter Weg, der »Gottesweg« für die Festzüge. Er war oft auf beiden Seiten mit Statuen von heiligen Tieren besetzt. Unsere Abbildung (Seite 184) zeigt einen solchen Weg mit Widderstatuen, wie er sich bis heute erhalten hat. Er führt vom Nil zum Amon-Tempel von Karnak. Der »Gottesweg« stößt an der Ziegelmauer auf den Pylon, ein großes Tor, das von zwei Türmen flankiert wird. Dahinter hohe Masten, von deren Spitzen bunte Wimpel flattern:

Hinter dem Pylon liegt der erste Hauptraum des Tempels, ein offener Hof, von Säulengängen umschlossen, für die Tempelfeierlichkeiten, an denen jeder Ägypter ohne weiteres teilnehmen kann. Auf diesen Hof folgt ein von Säulen getragener Saal für Feierlichkeiten in kleinerem Kreis. Strahlt auf den Hof ungehindert die ägyptische Sonne, so wird das Licht im Saal schon durch die Decke und die Säulen gemildert.

Ägyptischer »Gottesweg«

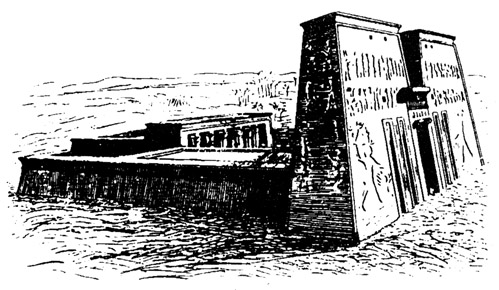

Hinter dem Saal liegt völlig dunkel die Kammer mit dem Götterbild. Und wie das Licht vom Hof aus immer mehr abnimmt, bis es in der Kammer, wo der Gott wohnt, ganz erlischt, so nehmen die Tempelteile auch vom Hof bis zur Kammer mit dem Gott an Höhe immer mehr ab. Der Tempel von Edfu, der in griechischer Zeit nach altägyptischem Vorbild gebaut wurde, sieht in der Seitenansicht dann so aus:

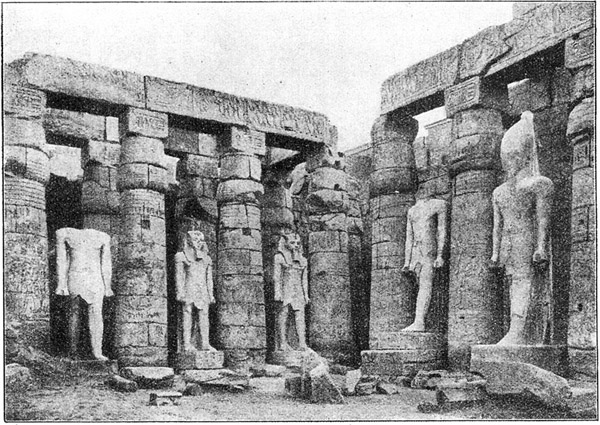

Die Wände und Säulen sind mit bunten Reliefs und Inschriften bedeckt, die auf den Außenmauern die Taten des Pharao darstellen, der den Tempel erbaut hat, im Tempelinnern aber dem Gott und seinem Kult dienen. Später lag auch noch ein »heiliger« Teich bei dem Tempel, auf dem die Barken mit ihren Göttern, wie es der Ritus verlangte, fuhren und die Kulthandlung veranschaulichen halfen. Zu dem Teich gesellten sich zuweilen noch schöne gärtnerische Anlagen. Die Hauptsache aber waren stets jene drei oben genannten Räume. Dazu gehörten eventuell noch Kammern für andere Götterbilder, die zu hohen Festtagen auf Besuch kamen, und je nach dem Reichtum der Tempelstiftungen und den Einnahmen die verschiedensten Kammern für Kultgeräte und Vorräte aller Art. Vor dem Tor oder im Hof stehen meist noch Kolossalstatuen des Pharao, der den Tempel erbaut hat. Die Abbildung auf Seite 188 gibt eine Vorstellung davon. Sie zeigt den Hof des Tempels von Luxor mit den Statuen Ramses II., wie sie heute noch, wenn auch leider sehr mitgenommen, dastehen.

Es ist immer dasselbe Standbild, wie auch auf der vorhergehenden Abbildung (Abbildung Seite 184) immer wieder derselbe Widder den »Gottesweg« flankiert Wenn sich ein Leser von Phantasie auf diesen »Gottesweg« und zwischen die Standbilder Ramses II. (Abbildung Seite 188) für einen Augenblick wandelnd versetzen kann, so vermag er plötzlich eine ganz plastische Vorstellung von dem Wesen magischer Kunst zu gewinnen, wie sie kein Volk reiner und großartiger der Welt geschenkt hat als das ägyptische. Sie veranschaulicht hier besonders stark das »Sein« im Unterschied vom »Werden«, Ewigkeit im Gegensatz zur Vergänglichkeit Man erinnere sich nur für einen Augenblick dabei an die Ausführungen auf Seite 164 und 165. Diese Standbilder wandeln sich nicht, sie bleiben immer dieselben. Nur die Sonne gibt ihnen je nach ihrem Stand am Himmel durch Licht und Schatten den Schein einer Änderung. Das »Sein« aber bleibt immer und in Ewigkeit das Wesentliche. Umgekehrt wie bei aller Kunst nachmagischer Zeiten.

Der große Altar für die Opfer stand im Säulenhof. Zu ihm schritt der Opfernde mit seinen Gaben, etwa wie wir es auf dem folgenden Bild sehen, wo einer je eine gebratene Ente auf zwei Kohlenbecken zum Opfer darbringt:

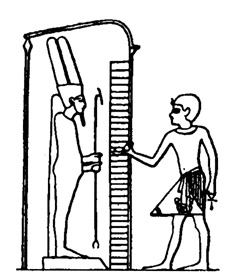

Zutritt zu der Kammer, wo der Gott wohnt, hatte nur der Pharao als der Sohn seines Gottes und der Priester als sein Beauftragter. Das folgende Bild zeigt uns den Pharao, wie er die Tür zur Kapelle mit dem Götterbild öffnet.

Die Anzahl der Berufspriester war in alter Zeit auch bei größeren Tempeln klein. An ihrer Spitze stand der Hohepriester. Das folgende Bild zeigt uns den Hohenpriester von Memphis, der auch den Titel »der oberste der Künstler« führte, denn der Gott seines Tempels war Ptah, der Gott der Künstler.

Der Hohepriester von Heliopolis hieß z. B. auch, wie früher schon erwähnt: »Der im Schauen Große«. An dem auf Seite 187 abgebildeten Hohenpriester von Memphis fällt neben dem Brustschmuck eine stilisierte Seitenlocke am Kopf auf. Durch diese Seitenlocke charakterisierte der ägyptische Künstler allgemein die dargestellte Person als Kind. Wenn er dem Hohenpriester diese Locke gibt, so wird er dadurch als »Kind seines Gottes« gekennzeichnet.

Hof des Tempels von Luxor mit Statuen Ramses II.

Neben dem Hohenpriester gab es den Cherheb, auch einen Obercherheb, der bei allen Zeremonien die alten Sprüche zu lesen hatte. Im Nebentitel hieß er auch »Schreiber des Gottesbuches« und erweist sich dadurch als Kenner der magischen Literatur. Zugleich hatte er auch ärztliche Funktionen, denn der Arzt war im Altertum ursprünglich auch Priester, schon weil er sich auf Magie verstand, die für alle Priestermedizin wesentlich war. Die völlige Loslösung des medizinischen vom priesterlichen Beruf nahm erst mit Hippokrates, dem »Vater der modernen Medizin«, ihren Anfang. Neben diesem Cherheb die Webpriester, die, wie das Wort besagt, zu beurteilen hatten, ob der Opferer und sein Opfer im kultischen Sinne »rein« waren. Schon die Webpriester waren aber zum Teil nur im Nebenberuf Priester, im Hauptberuf Laien von Ansehen, aus denen sich bei jedem Tempel die »Stundenpriesterschaft« bildete, die in vier Klassen geteilt war und einander nach einem bestimmten Turnus in ihren priesterlichen Funktionen ablöste. Das Laienelement spielt also beim ägyptischen Kult eine große Rolle. Dadurch war die Stellung der Bevölkerung zu ihrem Tempel und seinem Kult eine besonders innige und persönliche, was wir immer im Auge behalten müssen. Und da auch die Frauen bei den Göttinnen das Amt der Stundenpriesterinnen hatten, fühlte sich auch das weibliche Geschlecht seinem Tempel eng verbunden. Das war der Weg, auf dem die ägyptische Magie tief in die Familien eindrang und sie beherrschte. Da der vornehme Laie beiderlei Geschlechts immer wieder turnusmäßig zeitweise Priester war, wurden ihm die Kultvorschriften sozusagen zur zweiten Natur. Da die kultischen Reinheitsvorschriften auch Reinlichkeitsvorschriften umfaßten, pflegte sich der vornehme Ägypter auch körperlich und hielt ganz anders auf »reine Wäsche«, als es sonst üblich war und auch heute noch üblich ist, wenn man den Erfahrungen heutiger Ärzte trauen darf. Der vornehme Laie wurde so auch mit den magischen Formeln vertraut, und da die Kultvorschrift verlangte, daß jeder, der als Priester solche Formeln zu sagen hat, sich nicht nur waschen muß und kein Weib berühren darf, sondern sich auch bestimmter Speisen zu enthalten hat, so wird dem Ägypter eine gewisse Askese, wenn es sich um Magie handelt, selbstverständlich, und das ist für alle Wirkungen jeder Magie von Bedeutung. Und noch eins, was die Ägyptologen, soweit ich ihre Literatur übersehe, vielleicht doch nicht hoch genug einschätzen: Diese »Stundenpriesterschaft« der Laien gibt erst das Verständnis der Entwicklung, die im »Totenbuch« seinen stärksten und ganz eindeutigen Ausdruck gefunden hat (worauf wir noch zu sprechen kommen), daß nämlich der Tote ohne weiteres mit Osiris gleichgesetzt werden konnte. Stand zuerst der Pharao als Sohn Gottes diesem besonders nah, weil unmittelbar göttlicher Herkunft, so übertrug er seine priesterlichen Funktionen dem Hohenpriester, »weil Seine Majestät ihm besonders vertraute«, wie die Formel heißt, denn mit der Größe des Reichs wuchs für den Pharao natürlich auch die Unmöglichkeit, regelmäßig oder zugleich an verschiedenen Tempeln seine priesterliche Funktion auszuüben. Der Priester wurde so ein Kind seines Gottes. Wenn aber ein Laie als Stundenpriester die Funktionen des Cherheb, des Web usw. ausüben konnte, so nahm er damit naturgemäß an der priesterlichen Eigenschaft als Kind seines Gottes teil, er wurde vergöttlicht. Auf ganz anderem Wege wurde dem Ägypter etwas von dem Bewußtsein zuteil, das Paulus dem Christen zuspricht, wenn er sagt: Wir sind göttlichen Geschlechts.

Die Götterbilder selbst, die in einer Kapelle aus Stein, wenn möglich Granit, untergebracht waren, welche vorn durch einen ehernen Einsatz mit einer zweiflügeligen Tür verschlossen wurde, waren klein, einen halben Meter hoch, und meist aus bemaltem Holz mit eingelegten Augen. Sie durften ja auch nicht schwer sein, weil sie bei den Festen herumgetragen wurden. Wir kennen sie nur aus Beschreibungen und Abbildungen. Im Original ist bis jetzt keines auf uns gekommen, soviel ich weiß. Auf das Bild läßt sich die Seele des Gottes als auf ihrem Leib nieder, wenn sie aus dem Himmel kommt; und zwar geschah das durch magische Formeln des Priesters, durch die der Gott sogar dazu gezwungen werden konnte. Das Götterbild trug den Pharaonenbart, eine geflochtene Strähne mit gekrümmter Spitze, wie wir es bei Osiris auf der Abbildung Seite 179 sehen, und als Kleid ein kurzes Gewand, das an Tragbändern über die Schulter hing. Je nach der Kunstfertigkeit und dem Reichtum der Zeit, wurden die Götterbilder wie auch die Tempel reich mit Gold und Edelsteinen geschmückt. Das geschah mit den Götterbildern in den »Goldhäusern«, und die Goldschmiede, die in ihnen arbeiteten, durften sich rühmen, »das Geheime in den Goldhäusern (die Götterbilder) kennengelernt zu haben«. Von der außerordentlichen Pracht eines ägyptischen Tempels zu der Zeit, da Ägypten Weltmacht war, können wir uns nach einer Inschrift Amenhoteps III. (1411-1375 v. Chr.), des » roi soleil« am Nil, eine Vorstellung machen. Danach waren z. B. die Türflügel eines Pylon mit Gold überzogen und mit Lapislazuli und anderen kostbaren Steinen ausgelegt. Der Fußboden war mit Silber belegt und die Flaggenstangen mit Gold beschlagen, so daß sie »mehr als der Himmel leuchteten«. Vor dem Pylon stand eine zehn Meter hohe Kolossalstatue des Pharao. Der »Gottesweg« war zweieinhalb Kilometer lang, von Sphinxen flankiert.

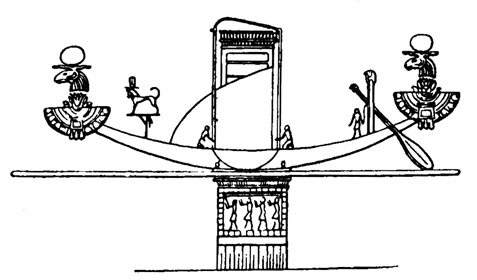

Die Kammer mit der Kapelle, die das Bild des Gottes enthielt, die »große Stätte« genannt, war der wichtigste Ort für den täglichen Gottesdienst. Anhand der auf uns gekommenen Rituale können wir diesen ganz genau verfolgen. Hier lassen sich aus Raumgründen nur einzelne, für unsere Zwecke wichtige Punkte angeben. In der Frühe beginnt der Priester seine Kulthandlungen mit Räucherung der Kammer, so daß das »Allerheiligste« vom Duft des Weihrauchs ganz erfüllt ist. Dann tritt er in die Kapelle, die das Bild des Gottes enthält, löst die Siegelschnur und spricht: »Die Schnur wird zerbrochen und das Siegel gelöst. Ich komme und bringe dir das Auge des Horus, dein Auge gehört dir, Horus.« Er zerbricht den Ton des Siegels und spricht: »Der Ton wird gelöst, das Himmelswasser wird geöffnet ... Ich komme nicht, um den Gott von seinem Thron zu vertreiben, ich komme, um den Gott auf seinen Thron zu setzen. Du bleibst auf deinem großen Thron, Gott N. N., ich habe Zutritt zu den Göttern ... ich bin rein,« Dann löst der Priester den Türriegel der Kapelle und spricht: »Der Finger des Seth wird aus dem Auge des Horus gezogen, das ist schön (wie der Pflock aus dem Riegelschloß). Der Finger des Seth wird aus dem Auge des Horus gelöst, das ist schön. Ich löse das Leder ab hinter dem Gott ... Dir gebührt deine Schönheit, o Gott N. N., du Nackter, bekleide dich ... Ich bin ein Priester, der König selbst sendet mich, um den Gott zu schauen.« Nun öffnet der Priester die Tür der Kapelle und spricht in dem Augenblick, wo das Götterbild in ihr sichtbar wird: »Die Tore des Himmels werden geöffnet, und die neun Götter zeigen sich strahlend. Gott N. N. ist erhaben auf seinem großen Thron, und die große Neunheit ist erhaben auf ihrem großen Thron. Deine Schönheit gehört dir, o Gott N. N., du Nackter, bekleide dich.« (Nach Erman.) Der Priester verneigt sich wiederholt, singt oder sagt seine Litanei auf, nimmt die nötigen Geräte aus dem Kasten, den er mitführt, und beginnt die tägliche Toilette des Gottes. Er besprengt sein Bild aus zweimal vier Krügen mit Wasser, er bekleidet das Bild mit Leinenbinden, die weiß, grün, rot und rötlich sind, er salbt es mit Öl, legt ihm grüne und schwarze Schminke auf, und nach der Zeremonie des »Mundöffnens« schließlich speist er ihn, indem er Brote, Gänse, Rinderschenkel, Wein und Wasser vor ihn setzt. Auch mit Blumen wird der Opfertisch reich geschmückt. Das war das tägliche, das sogenannte »dauernde« Opfer. An den großen Festtagen, dem Neujahrstag oder an Tagen, die im Mythos für den Gott eine besondere Rolle spielen, wird das Götterbild aus seiner Kapelle herausgenommen, in einen mit Vorhängen verschlossenen oder mit einem Schleier bedeckten Schrein gestellt und auf einer Trage, meist in der Form eines Schiffes, umgeben von Priestern mit heiligen Zeichen auf ihren Stäben, durch die Halle getragen oder auch durch die Stadt und an bestimmten Stellen niedergesetzt. Bei solchen Prozessionen darf auch eine Harfe nicht fehlen, »um die Schönheit des Gottes in allen seinen Namen zu preisen«. In Theben wurde bei hohen Festen die »heilige Barke« von 24 Priestern getragen. Vor und hinter der Barke schritt ein Wedelträger mit einem kostbaren Wedel (auch heute noch schreitet ein solcher bei hohen Festen neben dem Papst in Rom). Neben jedem Priester zwei Begleiter in Leopardenfellen. Vor dem Wedelträger ein Räucherer mit seinem Gefäß mit brennendem Weihrauch. Vor ihm ein Trompeter und ein Trommler. Der Schrein auf seiner Barke sah etwa so aus:

Die Priester ziehen die Vorhänge zurück, und das Volk darf nun an solchem Festtag »die Schönheit seines Herrn« schauen. Das Volk jauchzt, betet, opfert. An solchen Festtagen ist das Ritual natürlich reicher, die Tempel werden besonders geschmückt und auch illuminiert, was der Ägypter das »Lampenanzünden« nennt.

Wir sehen, wie der ganze Kult mit magischen Formeln durchsetzt ist, die auf uralte Mythen zurückgreifen, deren Sinn uns nur noch teilweise zugänglich ist. Aber wie bei allen magischen Formeln kommt es auch hier, wie schon bei den babylonischen Zaubersprüchen gezeigt wurde, nicht nur auf den uns etwa noch verständlichen Sinn an, sondern mindestens ebenso auf den Rhythmus, die Vokalisation, die begleitenden Gesten, von denen wir so gut wie nichts wissen, das absolut zuverlässig wäre. Es ist mit unserem Verständnis für solche Formeln und ihre Wirkungen noch viel schlechter bestellt als etwa mit unserem Verständnis für heute noch im Volk, namentlich in katholischen Kreisen, gebräuchliche Formeln aus demselben Weltanschauungskreis.

Bestenfalls wird einer dazu sagen: »Suggestion!« Daß er damit nur einen »Namenszauber« an die Stelle eines anderen setzt, dessen wird er sich schwerlich bewußt sein. Von dem plastischen Vermögen der Seele, von ihrer prägenden Formkraft haben wir in der heutigen, rationalistischen Zeit eben keine Vorstellung mehr, weil die meisten Menschen nichts davon wahrnehmen. Eine Verständigung darüber wird so lange unmöglich sein, als die »Psychologie« des 19. Jahrhunderts noch als exakte Wissenschaft und deshalb als Wahrheit gilt und nicht als eine durch viele Erfahrungen längst zweifelhaft gewordene, abbaubedürftige Hypothese. Solange in der Wissenschaft die Seele unter die Gehirnfunktionen fällt, gibt es wohl eine wissenschaftliche Gehirn- und Nervenkunde, aber keine Seelenkunde.

Professor Erman meint in einer Anmerkung seiner »Ägyptischen Religion« ein wenig ärgerlich: »Es ist heute Mode, in den Sprüchen und Gebräuchen der ägyptischen Rituale ›Zauber‹ zu sehen. Dazu berechtigt uns nichts. Sonst müßte man auch in unserer eigenen Religion die bei heiligen Handlungen gesprochenen Bibel- und Gesangbuchverse ›Zaubersprüche‹ nennen ... Natürlich kann jedes viel benutzte Gebet und jeder religiöse Gebrauch mit der Zeit für die Menge seine Bedeutung verlieren und dann auch einmal zum Zauber benutzt oder als Zauber aufgefaßt werden. Aber das ist doch erst etwas Sekundäres.« Mir scheint eher das Umgekehrte richtig zu sein. Wollen wir bis auf weiteres das seit langem gar zu anrüchig gewordene Wort »Zauberei« vermeiden, weil ihm ein Werturteil anhängt, und dafür lieber noch eine Weile von Magie reden, so ist die ursprüngliche Bedeutung all solcher Sprüche und Formeln, also ihre primäre Bedeutung, durchaus eine magische. Wie in allen Religionen, so auch in der christlichen. Das ist nichts »Minderwertiges«, sondern eben das Ursprüngliche; und je mehr solche Formeln und Sprüche von ihrer ursprünglichen Bedeutung verlieren, um so bedeutungsloser werden sie. Nur der Verstand redet sich das Gegenteil ein, weil das wachsende Großhirn die ursprünglichen Fähigkeiten des menschlichen Gesamtorganismus immer mehr einschränkt und behindert. Er macht damit aus einer Not eine Tugend. Die Typentheorie belehrt uns doch darüber recht deutlich. Nun darf man selbstverständlich magische Formeln nicht mit »Bibel- und Gesangbuchversen« in denselben Topf werfen. Auch der Ägypter rechnet seine Mythen und Hymnen nicht zur Magie. Daß sie uns häufiger nur im Zusammenhang mit magischen Formeln erhalten wurden, spricht nur für ihren gemeinsamen Gebrauch im Kult, aber nicht für ihre Gleichsetzung. Das ist doch bei jedem uns erhaltenen Ritual jeder Religion nicht anders. Man sollte zum Vergleich also nicht Bibel oder Gesangbuchverse (Mythen und Hymnen) heranziehen wohl aber z. B. die christlichen Sakramentsformeln. Das sind magische Formeln, oder sie sind überhaupt nichts. Es entspricht durchaus der Genialität, der intuitiven Begabung Luthers, oder wie immer man in rationalistischen Zeiten das Irrationale bezeichnen will, wenn er im sogenannten »Abendmahlsstreit« bis zum äußersten gegen Zwinglis rein rationale Auslegung stand. Es entspricht durchaus der rationalistischen »Entwicklung«, wenn dieser Streit heute überhaupt keine Rolle mehr spielt oder wenn gar die Theologen von heute glauben, das religiöse Genie Luthers mit der Rückständigkeit seines Zeitalters entschuldigen zu müssen. Daß magische Formeln heute zumeist keinerlei Wirkung und deshalb auch keine Bedeutung mehr haben, liegt in erster Linie an uns, weil dem Gehirnmenschen die Organe dafür verkümmert sind. Unter besonders günstigen Umständen, die selbstverständlich für die gewohnte Gehirntätigkeit ungünstig sein müssen, unter Umständen, wo das Gehirn gehemmt und die Seele enthemmt wurde, bei bestimmten Krankheiten z. B., die wir gern »seelisch« nennen, obwohl es Gehirn- und Nervenkrankheiten sind, erlebt und beobachtet man auch heute noch Vorgänge magischer Natur. Dafür wurden früher schon zwei Beispiele aus der Praxis von Professor Schleich angeführt. In jeder Nervenpathologie, in jeder Kasuistik der Psychoanalyse finden sich Beispiele dafür, wobei wir nicht vergessen wollen, daß nicht nur der Mediziner, sondern jeder Rationalist dazu neigt, alles pathologisch zu nennen, was nicht »normal« ist. Normal aber ist nur das, was sich in das Verstandesschema des Rationalisten fügt. In dem, was lebendig ist, gibt es überhaupt nichts, was in diesem Sinne »normal« wäre. Das ist eine Fiktion, eine Abstraktion. Wer trotzdem daran glaubt, ist nicht weniger »abergläubisch« als ein anderer, der von irgendeinem Hokuspokus sich alles Heil verspricht. Aber nicht nur bei bestimmten Krankheiten stoßen wir auch heute noch auf magische Phänomene, sondern auch bei organisch durchaus gesunden Menschen unter dem Einfluß aufwühlender, erschütternder Ereignisse. Wie etwa beim Tod besonders nahestehender Personen. Oder z. B. als Begleiterscheinungen im Krieg. Man hat alle möglichen Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Krieg gesammelt. Aber man hat sich leider bis jetzt geniert, auch Erfahrungen und Beobachtungen auf diesem Gebiet zu sammeln. Man fürchtet sich davor, für nicht »geistig normal« angesehen zu werden, das einzige, was eine rationalistische Zeit nur dann verzeiht oder wenigstens mit Milde beurteilt, wenn es sich um kriminelle Vorgänge handelt. Man war damals, wie das Volk sagt, »aus dem Häuschen« und ist froh, es nicht mehr zu sein und daran nicht mehr denken zu müssen als ein wieder in jedem Betracht brauchbarer und »normaler« Staatsbürger. Auch an den früher schon erwähnten Couéismus sei erinnert. Und schließlich braucht man heute nur irgendein Werk der neuesten Wissenschaft, der Parapsychologie, zur Hand zu nehmen, um bei den Experimenten mit Sensitiven auf magische Phänomene zu stoßen, oder das Werk eines Wissenschaftlers über Somnambulismus. Der Froschmäusekrieg geht dabei nur darum, daß die Parapsychologen sich abmühen, die Phänomene möglichst rationalistisch zu erklären, um sich dadurch das Recht auf Wissenschaftlichkeit zu erhalten oder wieder zu erwerben, während die strenge Wissenschaft so lange auf die Parapsychologie herabsieht, als sich ihre Phänomene noch nicht voll und ganz in das Prokrustesbett des plattesten Rationalismus hineinzwängen lassen.

Wenn der Hohepriester von Heliopolis den Nebentitel »der im Schauen Große« führt, so wird man sich das aufgrund der Kenntnisse ägyptischer Kultmagie sehr einfach dadurch erklären, daß eben der Hohepriester der Mann war, der jeden Tag das Götterbild im Allerheiligsten erblickte. Wenn der Hohepriester von Memphis den Nebentitel »der oberste der Künstler« führte, so fällt es nicht schwer, zur Erklärung darauf hinzuweisen, daß er im Alten Reich aller Bildhauerarbeiten Leiter war. Man vergißt dabei nur, daß vor fünf- bis sechstausend Jahren schauen nicht dasselbe war wie heute sehen und daß der Künstler, namentlich der Baumeister, im alten Ägypten doch etwas mehr war, als was wir heute durchschnittlich darunter verstehen, schließlich, daß es ihm dabei auf etwas ganz anderes ankam als den meisten Künstlern von heute. »Nicht die Ähnlichkeit fällt schwer, aber der Berg hat Gefühle und der Stein ein Gesicht. Die wahre Schwierigkeit ist, das wiederzugeben« heißt es bei einem Künstler Altchinas. Dabei dürfen wir ferner nicht vergessen, daß die uns bekannte ägyptische Geschichte nicht den Höhepunkt einer magischen Weltanschauung bedeutet, sondern ihren Endpunkt. Die höchsten Zeiten des magischen Weltbildes sind für uns überhaupt nicht mehr geschichtlich greifbar. So deuten auch solche Nebentitel auf magische Zeiten und Fähigkeiten, für die uns jeder Vergleich fehlt. Wenn wir aber erst anfangen, uns mit dem Seelenkult der Ägypter zu befassen, so tappen wir erst recht im Dunkeln und können dabei nur zu dem Schluß kommen, daß der ägyptisch-magische Mensch offensichtlich von der Seele mehr wußte als wir rationalistischen Menschen von heute.

Als Amon, der Stier zu Heliopolis, der Königin beigewohnt hat (vergleiche Seite 149), bittet er den Töpfergott Chnum, den Körper des neuen Pharao zu bilden. Chnum bildet nun das Kind und seinen Ka auf der Töpferscheibe so:

Die Geburt des Kindes wird so dargestellt:

In der oberen Reihe sitzt in der Mitte die Königin auf ihrem Lager, während ihr Göttinnen als Hebammen Beistand leisten. In den beiden unteren Reihen knien freundliche Dämonen und Götter verschiedenster Art und halten in der Hand das »Lebenszeichen« nach oben, der Königin zu. Rechts unten die nilpferdgestaltige Göttin der Schwangerschaft Toëris, neben ihr der im Volk besonders beliebte Bes. Rechts oben aber sehen wir auf der Hand einer knienden Göttin, die Füße von einer anderen gestützt, ein Kind, das Zeichen darüber charakterisiert es als Ka. Der Ka ist schon vorhanden. Der neue Pharao aber ist noch nicht geboren.

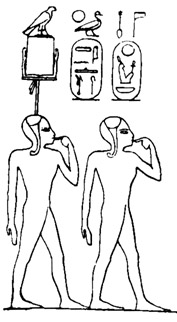

Aus dem Tempel von Luxor noch das Bild des Königs Amenophis III. als Kind. Hinter ihm dasselbe Kind, aber wieder mit demselben Zeichen über dem Kopf (hier deutlicher als auf dem vorhergehenden Bild), das besagt, daß es der Ka von Amenophis als Kind (die stilisierte Seitenlocke) ist.

Dieser »Ka« verursacht den Ägyptologen immer neues Kopfzerbrechen. Bildlich findet er sich nur in Verbindung mit den Pharaonen in der auf den letzten Bildern gezeigten Weise dargestellt. Schriftlich ist viel von dem Ka die Rede. Man verdeutscht den »Ka« gern mit »Doppelgänger«. Das liegt besonders nahe, wenn man die bildliche Darstellung betrachtet. Wenn man da den Pharao erblickt und neben ihm seinen Ka, darf man aber nicht vergessen, daß der Ägypter nicht perspektivisch zeichnet, daß er die beiden Figuren am Ende nur deshalb nebeneinander stellte, um dadurch die Wichtigkeit des Ka zu betonen. Bei perspektivischem Zeichnen hätte er sie vielleicht ineinander dargestellt, und dann gewönnen wir am Ende die Anschauung, welche die Theosophen dem Ka geben, indem sie ihn als den Astralkörper bezeichnen. Das Zeichen für den Ka, die zwei nach oben gestreckten Arme, die auch das »umfassen, umschließen« bezeichnen (übrigens auch typisch als magische Geste), würde nicht schlecht dazu passen. Aber für die magischen Texte, bei denen wir von den späteren absehen, weil sie selbst schon auf theologischen Spekulationen beruhen, reicht die Verdeutschung Doppelgänger oder Astralkörper nicht aus. In einem alten Pyramidentext, wo von der Schöpfung der beiden ersten Götter Schu und Tefenet die Rede ist, heißt es, daß Atum nach ihrer Schöpfung die Arme um sie legte, die den Ka enthielten, wodurch sie seinen Ka bekamen. In einem anderen alten Text heißt es von dem Erdgott Keb: »Du bist der Ka aller Götter.« Auch finden wir im Alten Reich Personennamen, die besagen »Re ist mein Ka« oder »Ptah ist mein Ka«. Der Totenpriester heißt auch »Diener des Ka« und das Grab »Haus des Ka«. Die Totengebete gelten vom Mittleren Reich an nicht mehr einfach für den verstorbenen N. N., sondern »für den Ka des N. N.«. Zuweilen sind die Herren der Kas gleich die Lebenden, und »alle Kas« kann dann auch »alle Menschen« heißen. Solange der Mensch der Herr eines Ka ist und mit seinem Ka geht, so lange lebt er. Nur dürfen wir hier bei Leben nicht naturwissenschaftlich nur an die Möglichkeit des Stoffwechsels denken, wozu man heute neigt. Hier kommt der »Ka« eher dem göttlichen Odem gleich oder bedeutet unvergängliches Leben, ewige Göttlichkeit.

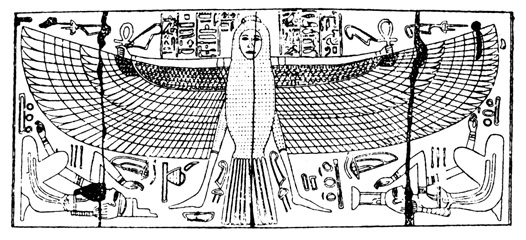

Neben dem Ka begegnen wir vor allem noch dem Bai und dem Ach. Bai verdeutschen die Ägyptologen meist mit »Seele«, Ach mit »Verklärter«. »Den Ach zum Himmel, den Leib zur Erde«, heißt es in einem alten Königstext. Wenn der Pharao stirbt, »geht er zu seinem Ach«. Das Mumifizieren der Leiche nennt man sogar »zu einem Ach machen«. Dargestellt werden Ach und Bai in Vogelgestalt. Wir sprechen dann vom »Seelenvogel«. Ach hängt mit dem ägyptischen Wort für leuchten zusammen. Der berühmt-berüchtigte Freiherr von Reichenbach, im Grunde ein viel nüchternerer Naturforscher als seine Gegner behaupten, würde dabei sicherlich an sein »Od« denken. In den ältesten Zeiten wird der Bai als Falke mit Menschenkopf und Götter- (Pharaonen-) Bart dargestellt:

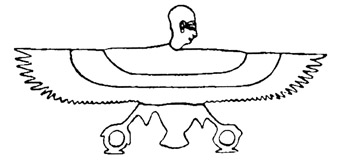

In späteren Zeiten kann ein »Seelenvogel«, von oben betrachtet, so aussehen:

In der Kopfhöhlung eines Sargkastens aus dem Neuen Reich sitzt der Bai so, daß seine Flügel den Kopf des Toten umspannen. Hier ist er von unten gesehen abgebildet:

Die Seele flattert eben vom Toten fort in den Himmel. Aber sie kann auch jederzeit wieder zur Mumie zurückfliegen, ja »ein- und ausgehen im Grab«, und, wie es sich der Speichervorsteher Nachtmin in seiner Grabschrift aus dem Neuen Reich wünscht: »daß ich mich ergehe an dem Ufer meines Teiches, täglich ohne Aufhören, daß meine Seele flattere auf den Zweige der Bäume, die ich gepflanzt habe, daß ich mich kühle unter meinen Sykomoren ...«

Der Ägypter besitzt noch eine ganze Anzahl von Bezeichnungen für den »kosmischen Punkt«, seine Wirkungen und Erscheinungen, während wir uns mit dem einen Wort Seele begnügen müssen. Wir gehen darauf nicht weiter ein, weil für uns nicht viel dabei herauskommt, denn kaum auf einem anderen Gebiet ist die heutige Ägyptologie so unsicher und ungeklärt wie auf diesem. Das ist bei unserer heutigen »Psychologie« auch kein Wunder. Wo nur noch der Verstand die Mittel zur Verständigung bietet, ist für ihn auf dem Wirkungsfeld von Ka, Ach, Bai, Baru, Sechem, Achom usw. nicht viel anzufangen, die sich dem Verstand entziehen, die man nur höchst unsicher umschreiben, aber durchaus nicht definieren kann. Um so unsicherer, je weniger man aus eigenen Erlebnissen davon weiß. Die Ägyptologen seufzen da besonders schmerzlich über den ägyptischen Mangel an Logik, ohne zu bedenken, daß hier geradesowenig ein Feld für die Logik ist wie sonst, wo lieben regiert und nicht Mechanik. Gewiß strengt sich der Verstand gewaltig an, alles Leben zu mechanisieren, um daraus Begriffe zu gewinnen, seine einzigen Verständigungsmittel, aber vom Leben bleibt dabei geradesowenig übrig wie von der Seele bei der herrschenden Psychologie. Ich weise dazu nochmals besonders auf das schon erwähnte Werk von Palagyi hin: »Naturphilosophische Vorlesungen.« Der bildsichtige Ägypter mit seinem magischen Weltbild hatte zur Verständigung die Logik noch nicht nötig. Sowenig wie ein Mensch von heute sie für seine Träume nötig hat, weshalb sie sich auch nicht im geringsten um die Logik kümmern. Sowenig wie Professor Schleich gegen den »eingebildeten« Tetanus des erwähnten Unteroffiziers mit Logik hätte aufkommen können oder gegen die »eingebildete« Schwangerschaft jenes jungen Mädchens. Vielmehr betrog die Logik jene Ärzte in einer Weise, deren für Verstand und Wissenschaft recht schmerzhafte Komik Schleich sehr deutlich empfand. Nicht besser geht es der Logik beim Somnambulismus, bei medialen Phänomenen, ja sogar Coué gegenüber, kurz, in allen Fällen, wo es dem Verstand noch nicht gelungen ist, Lebenserscheinungen (Phänomene) zur Einfalt seines Kausalgesetzes abzuziehen (abstrahieren), zu mechanisieren und damit in seinem Wesentlichsten zu töten.

War für den Babylonier alter Zeit mit dem Tod das Beste vorbei und die Seele zu einem wesenlosen Schattendasein herabgesunken, so konnte ihn diese auch nicht mehr beschäftigen als für das Leben unbedingt nötig war. Daher galten auch seine magischen Künste vor allem den Lebenden und ihren Bedürfnissen. Für den Ägypter aber fing mit dem Tod recht eigentlich das Leben erst an. Also mußte ihn auch die Seele in weit höherem Maße beschäftigen als den Babylonier. Kein antikes Volk hat darüber so viel zu sagen und darzustellen gewußt wie das ägyptische. Es war auch nur folgerichtig, daß die ägyptische Magie vor allem den Toten zu Hilfe kam. Das geht so weit, daß wir von ägyptischer Magie recht wenig wüßten, wenn uns nicht Pyramiden, Totenstädte, Totentempel, die Sargkammern und so viele Särge mit ihren Mumien erhalten wären. Aber weil der Ägypter sich das Leben nach dem Tod so plastisch nach dem Leben auf der Erde veranschaulichte, können wir getrost von der Magie für die Toten auf die Magie der Lebendigen schließen.