|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Eine Zeit wird kommen, wo es scheinen wird, als hätten die Ägypter vergebens fromm und eifrig der Gottheit gedient, denn die Gottheit wird von der Erde in den Himmel zurückkehren und Ägypten wird verlassen dastehen, und das Land, das der Sitz der Religion war, wird die Götter nicht mehr beherbergen ... O Ägypten, Ägypten! Von deinem Glauben werden nur Fabeln übrigbleiben, die den späteren Geschlechtern unglaublich dünken, und nur Worte werden übrigbleiben auf den Steinen, die von deinen frommen Taten erzählen.«

Pseudoapulejus

Glaubten wir in den Berosus-Fragmenten und im Gilgameschepos noch letzte Spuren längst vergangener natursichtiger Zeiten finden zu können und in ihrer Erhaltung bis in die geschichtlich greifbaren Zeiten der Babylonier- und Assyrerherrschaft einen Beleg für den inneren Zusammenhang einer vorgeschichtlichen und einer historischen Menschheitsperiode, bestätigt durch mancherlei altbabylonisch-sumerische Mythen, so sei jetzt der Versuch unternommen, den ägyptischen Tierkult in dieselbe Beleuchtung zu rücken. Das soll uns, wie Berosus und Gilgamesch das Verständnis für babylonische Magie erleichterten, das Verständnis für ägyptische Magie erleichtern helfen. Wir stoßen auf einen ausgebildeten Tierkult in den ältesten uns noch erkennbaren Zeiten ägyptischen Lebens und finden ihn wieder neu in einem letzten, gewaltigen Aufflammen am Ende der ägyptischen Geschichte, wo er namentlich bei den Griechen immer neue Verwunderung und bei den Rationalisten unter ihnen wilden Hohn hervorrief. Seitdem es bei den Griechen und später auch bei den Römern zum guten Ton gehörte, Ägypten kennenzulernen, weil seine Einwohner für besonders fromm galten (das heutige Europa erlebte eine ähnliche Mode dem Buddhismus gegenüber), hat sich jeder schriftstellernde Reisende auch mit dem ägyptischen Tierkult abgegeben. Von Herodot, dem ersten griechischen Besucher des Niltals, von dem wir wissen (450 v. Chr.), bis zu Diodor (57 v. Chr.). Um 120 v. Chr. befaßt sich auch Plutarch ausführlich damit. Jeder suchte eine andere Erklärung für den Tierkult, denn sie alle hatten vergessen, daß es derlei auch einst in Griechenland und in Rom gegeben hatte, wenn der Adler auch längst zu einem bloßen Diener und Begleiter des Zeus geworden war, Pfau oder Rind für Hera oder die Eule für Athene längst ebenfalls nicht mehr bedeuteten. Am heftigsten spottete Lucian, und Dio Cassius berichtet von Kaiser Augustus, daß er den Apis nicht sehen wollte, denn er sei gewohnt, Götter anzubeten, nicht Stiere.

Seitdem der geniale Champollion dank einem Raub Napoleons die Hieroglyphen entziffert hat, beschäftigte der Tierkult die Ägyptologen erst recht, und die Erklärungsversuche der Griechen und Römer wurden noch um verschiedene jungeuropäische vermehrt oder miteinander kombiniert. Erst seit dem Neuaufleben der Religionswissenschaften in Verbindung mit der Völkerkunde kommt man der Wahrheit nach und nach ein wenig näher. Namentlich bei den französischen Ägyptologen nutzte man den sogenannten Totemismus zur Erklärung des ägyptischen Tierkults. Das Wort Totemismus kam von Amerika her in den wissenschaftlichen Sprachgebrauch. Es stammt aus einem Indianerdialekt. Die Sache selbst findet sich heute noch bei vielen »Naturvölkern« oder letzten Resten früherer Kulturvölker, will man in all diesen »Naturvölkern« oder Überbleibseln von alten Kulturvölkern nicht mit manchen Rasseforschern von heute einfach eine besondere Rasse finden, die sogenannte ostische, der die Rassekunde überhaupt die Fähigkeit zu einer höheren Kultur abspricht, eine Hypothese, die mir aber noch nicht auf sehr festen Füßen zu stehen scheint.

Jener amerikanische Indianerstamm z. B. nannte den Wolf seinen »Totem«. Daher der Name Totemismus. Der Wolf war der Urahn seines Stammes, der in grauer Vorzeit wie alles Lebendige seinen Ausgang aus der Sonne nahm. Mit der Zeit wuchsen diesem Urwolf menschliche Glieder, er beseitigte seine Körperbehaarung und wurde so ein Wolfsmensch. Als Wolfsmensch ist jedes Mitglied des betreffenden Stammes der nächste Verwandte des Wolftieres. Jeder Wolf ist deshalb für den Stamm »tabu« und darf als Totem weder gejagt, noch getötet, noch gegessen werden: »Bruder Wolf.« Alles Leben und alle Kraft des Stammes kommt von jenem Urwolf, seinem Vater und Wohltäter. Deshalb trägt jedes Stammesmitglied das Bild des Wolfes an seinem Körper. Bei den Pubertätsweihen wird es ihm aufgemalt. Man unterzeichnet mit dem Wolfsbild jede Urkunde, malt es auf Waffen, Häuser und Geräte, schnitzt es auf einen Pfahl am Eingang zum Dorf und zur Hütte. Man schreibt es auch jedem aufs Grab, der im Tod zu seinem Totem zurückkehrt, aus dem immer wieder neue Wölfe und Wolfsmenschen geboren werden. Als Einzelperson hat das Mitglied eines Totem keinerlei auszeichnende Bedeutung. Nur als Angehöriger seines Totem kommt er für Leben und Sterben in Betracht. Auch bei der Befruchtung der Frauen des Stammes wirkt der Totem mit. Droht dem Stamm Erschöpfung oder Entartung, so hat sich die Häuptlingsfrau mit dem Totem zur Auffrischung des Blutes zu vereinigen. Ist der Totem etwas Unlebendiges, geht die Vereinigung symbolisch vor sich. Ist der Totem aber ein Tier, etwa ein Wolf, so hat sich die Häuptlingsfrau mit einem Wolf als Totemtier zu vereinigen. Sonst dürfen die zu demselben Totem Gehörenden nicht untereinander heiraten. Männer und Frauen müssen aus den Stämmen mit einem anderen Totem genommen werden. Die Kinder gehören stets dem Totem der Mutter und ihrem Stamme zu. Nach späteren Anschauungen kann sich der Totem, der Schutzpatron des Stammes, um es einmal so auszudrücken, überhaupt von der Erde zurückziehen und wird dann ein Gott.

Von diesem ganzen Vorstellungskreis und den zu ihm gehörenden Riten, wie man sie heute noch bei manchen von keiner Kultur beleckten Volksstämmen antrifft und beobachtet hat (J. Frazer, Dürckheim und van Gennep z. B.) findet sich manches, nicht alles, in der antiken Kulturwelt wieder, namentlich in Ägypten, das in seinen 42 Gauen einst den verschiedensten Tieren göttliche Ehren erwies wie nur je ein heutiger Indianerstamm seinem Totem. Selbst von dem, was uns bei diesem Kult heute am meisten abstößt, die Vereinigung des Totemtieres als Stammesgott, als Schutzpatron mit der Häuptlingsfrau, finden sich in Ägypten noch deutlich erkennbare Spuren. Nur daß der Totem bald die Gestalt des Pharao annimmt. Ist in Theben in Oberägypten der »Stier zu Heliopolis« dem Gotte Amon gleichgesetzt, so vollzieht er in der Gestalt des Pharao die Hochzeit mit der Königin, die dadurch zum Gottesweib wird und zur irdischen Verkörperung der »Hathor« (Seite 155):

» Dieser herrliche Gott Amon, der Herr der Throne der beiden Länder', kam, nachdem er die Gestalt der Majestät ihres Gatten angenommen hatte, nämlich des Königs N. N. von Ober- und Unterägypten. Sie (die Vereinigung von Amon und Pharao) fanden sie (die Königin), als sie in der Schönheit ihres Palastes schlief. Sie erwachte von dem Wohlgeruch des Gottes, und sie lachte in der Gegenwart seiner Majestät. Er kam zu ihr geradewegs. Er entbrannte für sie. Er schenkte ihr sein Herz. Er ließ sie ihn schauen in seiner Göttergestalt, als er vor sie getreten war. Sie freute sich, als sie seine Schönheit erblickte, Liebe zu ihm durchströmte ihren Körper. Der Palast war durchflutet von Geruch des Gottes, alle seine Düfte waren wie von Punt (woher alle Wohlgerüche kamen). Dann tat die Majestät des Gottes mit ihr alles, was er wünschte. Sie ließ ihn sich an ihr erfreuen. Sie küßte ihn ...«

Jeder fühlt aus der Schilderung dieses Beilagers noch das tief Kultisch-Religiöse durch, wie es das Wesentliche jedes Totembrauches ist, und wie es dann von Ägypten aus als Hiëros Gamos (heilige Hochzeit) über Alexandrien in die spätgriechischen Mysterien eindrang und natürlich in entarteten Zeiten Anlaß zu scheußlichen Mißbräuchen gab, weshalb der ganze Brauch von den ersten Kirchenvätern der jungen Christenheit auf das heftigste bekämpft wurde. Aber noch Mederech, Alemannenfürst am Rhein, rühmte sich, in die »griechischen Mysterien« (es waren die der ägyptischen Isis) eingeweiht zu sein. In der St.-Ursula-Kirche in Köln befindet sich eine kleine Statue der »unbesiegten Isis« (Isidi invictae) als Säulenkapitell, und unweit der Kirche fand man das Grab des Ägypters Horus, Sohn des Pabek, der vermutlich Priester der Göttin war. Wir können in diesem Fall also den Weg ägyptischer Anschauungen vom Nil bis zum Rhein deutlich und unwiderlegbar verfolgen. Professor Jostes in Münster, ein gewiegter Kenner gallischer und germanischer Mythologie, bringt sogar den Namen Ursula, die Koseform für Ursa, mit dem Namen Isis in Zusammenhang.

Erinnern wir uns wieder der Typentheorie und der zu ihr gehörigen Lehre von den Zeitcharakteren, wonach der Mensch seit seinen ersten Anfängen an den jeweils in einer geologisch-biologischen Epoche gerade vorherrschenden Erscheinungsformen des Lebens teilhatte.

Wenn wir sagen, daß sich einer wohl fühle wie ein Fisch im Wasser, giftig sei wie eine Natter, mutig wie ein Löwe, blutgierig wie ein Tiger, starrköpfig wie ein Esel, beschwingt wie ein Vogel, neugierig wie eine Elster, geschwind wie ein Affe, anhänglich wie ein Hund und dergleichen mehr, liegt dem am Ende auch noch etwas mehr zugrunde als ein rein äußerlicher Vergleich. Ebenso, wenn Malern und Dichtern, also noch intuitiv begabten Menschen, ganz plötzlich Menschengesichter auf der Straße wie Tiergesichter aussehen. Hat der Mensch nicht nur alle Formen organischen Lebens durchwandert auf seinem unendlich weiten Weg zum »apollonischen« Menschen der griechischen Klassik, dem dionysischen Menschen der griechischen Orphik und dem reinen Gehirnmenschen der Gegenwart, sondern seit dem Alttertiär, wo die Hauptzeit der Säugetiere beginnt, auch die verschiedensten Zeitcharaktere des ganzen Känozoikums (Zeittafel Seite 18), so ist seine Formverbundenheit mit der Tierwelt eine viel engere, als man heute noch gemeinhin annimmt. Erlischt erst mit dem Diluvium die Natursichtigkeit, und befinden wir uns in der glücklichen Lage, heute gerade in Ägypten aufgrund von Funden bei Negada in Oberägypten (Negadazeit) in das ägyptische Diluvium hineinsehen zu können, so brauchen wir uns gar nicht zu wundern, wenn statt der späteren Götterbilder im Innersten der bescheidenen Tempel damals lebende Tiere verehrt wurden. Daß gerade die Ägypter, als ausgesprochenes Bauernvolk, das zu allen Zeiten und überall naturnah bleibt und stets »konservativ« ist, was die Ägypter bis zum Ende ihrer Geschichte in ungewöhnlich hohem Maße blieben, das uralte, naturbedingte Verhältnis zu den Tieren ihres Landes: Falke, Wolf (Schakal), Kuh, Krokodil, Affe, Schlange, Nilpferd, nie ganz verloren, ist so selbstverständlich, daß das Gegenteil unverständlich wäre.

Die philologische Wissenschaft, die beim Zählen immer noch sehr ängstlich ist, übersieht heute nach ihren vorsichtigsten Angaben rund dreieinhalbtausend Jahre ägyptischer Geschichte. Platon spricht von 10.000 Jahren. »Wo immer du nachforschest, wirst du vor 10.000 Jahren, und das nicht, wie man so zu sagen pflegt, summarisch, sondern wirklich vor 10.000 abgezählten Jahren, Malereien und Bildhauereien dort finden, die durch die Kunsterzeugnisse heutigen Tages an Schönheit weder übertroffen sind noch ihnen nachstehen, sondern die aus ganz derselben gleichen Größe der Kultur entstanden sind.« Der heutigen Ägyptologie sind die drei großen Abschnitte der ägyptischen Geschichte recht genau bekannt: das sogenannte Alte Reich, unter dessen Pharaonen Cheops und Chefren uns die vertrautesten sind, mit On (Heliopolis) als wichtigster Stadt; das Mittlere Reich der Amenemhets und Sesostrisse (Memphis) und das Neue Reich mit seinen verschiedenen Amenophis (Amenhotep), Ramses und Thutmosis als Herrschern (Theben). Nur über die unruhevollen Jahrhunderte zwischen diesen Hauptabschnitten der ägyptischen Geschichte sind wir recht ungenügend unterrichtet. Aber die magische Grundauffassung der ägyptischen Weltanschauung ändert sich nirgends. Unter den zwanzig Dynastien dieser drei großen Geschichtsperioden und ihren unzähligen Pharaonen hat nur ein einziger eine Umwälzung versucht, ein junger Epileptiker von stark syrisch-semitischer Blutmischung: Amenophis IV. (Echnaton, 1375-1358 v. Chr.). Sie überdauerte aber nicht seinen frühen Tod und ist selbst seiner Mumie noch schlecht bekommen. Man spricht da gern von einer Priesterrache, würde aber am Ende doch besser von einer Volksrache sprechen, denn ohne das ägyptische Volk, das gerade damals auf der Höhe eines bis dahin nie gekannten Reichtums und äußerer Machtmittel stand, hätte die Vernichtung aller Erinnerungen an diesen für Weltfrieden und Menschenbeglückung schwärmenden pharaonischen Sonderling unmöglich gelingen können. Es ist wohl nie ein Volk, das wir in seinem Gang durch die Geschichte so gut durch Jahrtausende verfolgen können, in seiner durchaus magischen Weltanschauung so stabil geblieben, um es zeitgemäß auszudrücken, wie das ägyptische. Und wenn seine Gaufürsten sich auch zwischen dem Alten und dem Mittleren Reich zerfleischten oder fremde, semitische Nomaden zwischen dem Mittleren und dem Neuen Reich für Jahrhunderte die eigentlichen Herren wurden, die Nation fand sich immer wieder zu ihrem eigentlichen Wesen zurück, ja die Fremden assimilierten sich ihm über kurz oder lang in auffallender Weise. So stark war Ägypten über Jahrtausende in seiner eigensten Art. Auch wenn es wiederholt Zeiten gab, von denen der weise Ipuwer schreibt, und die uns zuweilen ganz modern anmuten:

» Die Leute sitzen hinter den Büschen, bis der harmlose Reisende kommt, um seine Habe zu rauben. Was er bei sich trägt, wird fortgenommen. Er wird mit Stockschlägen traktiert und unrechtmäßig geschlagen. Kein Handwerker arbeitet, die Feinde des Landes haben seine Kunstwerke zerstört. Das Land dreht sich wie das Rad eines Töpfers. Die Zungen aller Sklavinnen sind frei. Wenn die Herrin speist, ist es den Dienerinnen lästig. Gute Dinge gibt es im Lande, doch sagen die Herrinnen vornehmer Häuser: Hätten wir doch etwas zu essen. Vornehme Damen, die vorher einen großen Besitz hatten, geben ihre Kinder im Tausch gegen Betten hin. Die Kinder der Fürsten werden gegen die Wand geschlagen. Die erbetene Nachkommenschaft wird auf dem Hochland ausgesetzt. Der arme Mann ist voller Freude. Jede Stadt sagt: Laßt uns die Mächtigen unter uns unterdrücken. Wer einst kein Eigentum besaß, ist jetzt ein reicher Mann. Die Armen des Landes sind jetzt reich geworden. Jemand, von dem niemand abhängig war, ist ein Herr von Leibeigenen geworden. Wer niemals ein Boot für sich baute, ist jetzt Schiffsbesitzer. Der sie einst besaß, schaut auf sie, aber sie sind nicht mehr sein Eigentum. Die Provinzen sind vernichtet. Die Wüstenstämme haben die Ägypter überall ersetzt. Nirgends gibt es Ägypter. Siehe, das Delta ist in den Händen derer, die es nicht kennen wie die, welche es einst kannten. Die Asiaten sind jetzt erfahren in der Lebensweise des Flußlandes. Wo sollen wir Zedern herbekommen für unsere Mumien, woher die Erzeugnisse, mit denen die Priester beigesetzt werden, und woher sollen wir das Öl nehmen, um alle Fürsten bis nach Kreta hin zu balsamieren? Sie kommen nicht mehr zu uns. An Gold ist Mangel. Alles Handwerk ist am Ende.«

Trotzdem kommt Ägypten immer wieder zu sich selbst

Als Reaktion auf die schwere Zeit der Fremdherrschaft, der sogenannten Hyksos, läßt sich eine Dame (eine Neureiche?) in ihrer Grabkammer des frühen Neuen Reiches über den Kopf schreiben: »Gib mir achtzehn Becher Wein. Siehe, ich wünsche zu trinken bis zur Trunkenheit. Mein Inneres ist so trocken wie Stroh.« In thehanischen Grabkammern findet sich nicht selten das Bild einer betrunkenen Dame, der eine Dienerin zu spät mit dem gewünschten Gefäß zu Hilfe kommt, wie dies Bild zeigt:

Der weise Ani muß seinen Sohn warnen:

» Rühme dich nicht, daß du einen Krug Bier trinken kannst. Du sprichst, und ein unverständliches Stottern kommt aus deinem Munde. Wenn du hinfällst und deine Glieder brichst, wird dir niemand eine Hand reichen. Deine Zechgenossen stehen auf und sagen: Hinweg mit diesem Dummkopf. Wenn jemand kommt und dich aufsucht, um dich etwas zu fragen, findet er dich am Boden liegen, und du bist hilflos wie ein kleines Kind.«

Ein Lehrer schreibt besorgt und vorwurfsvoll einem Schüler diesen Brief:

» Man erzählt mir, daß du die Arbeit verlassen hast und den Vergnügungen nachjagst. Du gehst von Straße zu Straße, wo es nach Bier riecht, bis du zugrunde gehst. Bier scheucht die Menschen von dir weg, es bringt deine Seele zum Verderben. Du bist wie ein zerbrochenes Steuerruder in einem Schiff, das nach keiner Seite gehorcht. Du bist wie eine Kapelle ohne ihren Gott, ein Haus ohne Brot. Du sitzt mit den Dirnen und hast ihren Geruch angenommen. Der Blumenkranz hängt dir im Nacken, und du trommelst auf deinem Bauch. Du stolperst, und dann fällst du auf dein Gesicht und bist mit Schmutz befleckt.«

Die Ägypter waren ja durchaus keine schwerblütigen Kopfhänger, sie liebten Bier, Gänsebraten, Musik, lebhafte Farben, Tanz und namentlich Blumen über alles. Nie hat ein Volk das Innere seiner Gräber mit soviel Innigkeit und hellen Sinnen ausgestattet. Sie waren in ihren besten Zeiten gewiß kein Volk von Melancholikern, wie wir manchmal annehmen möchten, weil das meiste, was wir von ihnen wissen, aus Gräbern stammt. Aber von ihrem Trieb zur Magie und allem, was damit zusammenhängt, ließen sie so wenig wie von dem uralten Tierkult, dessen Volkstümlichkeit wir erst so recht erkennen, als es mit der Selbständigkeit des Volkes endgültig aus ist.

Noch aus dem Ende des Neuen Reiches ist der Brief eines hohen Offiziers auf uns gekommen, der den ägyptischen Geist auch in der Spätzeit noch unverändert zeigt. Der Offizier war Witwer geworden und erkrankte bald darauf. Die Krankheit schrieb er dem Zorn seiner verstorbenen Frau zu, richtete deshalb an ihren »vortrefflichen Geist« einen ausführlichen Brief, den er bei der nächsten Totenfeier in der Grabkammer seiner Frau erst vorgelesen und dann ihrer Statue angeheftet hat, wo der Brief sie nach ägyptischer Anschauung erreichen mußte. Aus seinem Inhalt sei das Wesentliche hier mitgeteilt:

» Was habe ich dir Böses getan, daß ich in diesem bösen Zustand bleiben soll, in dem ich jetzt bin? Was habe ich gegen dich getan, daß deine Hand gegen mich erhoben werden soll, obwohl ich dir doch nichts Böses getan habe? Von der Zeit an, in der ich als Gatte mit dir zusammen war, was habe ich gegen dich getan, das ich verbergen müßte? Ich will durch die Worte meines Mundes bestehen vor dir und den neuen Göttern des Westens (des Totenreichs), und man wird ein Urteil fällen über dich und diesen Brief, der mit dir spricht, nämlich diese Klage. Was habe ich gegen dich getan? Du warst meine Gattin, als ich ein Bürschchen war, und ich war immer mit dir. Wenn ich irgendeinen Dienst ausübte, ich war mit dir. Ich verließ dich niemals, noch machte ich dein Herz traurig. Aber siehe, du machst mein Herz nicht froh, deshalb will ich ein Urteil über dich herbeiführen, und man soll Recht und Unrecht unterscheiden. Siehe, als ich Lehrer der Offiziere des Heeres und der Wagentruppe des Pharaos war, ließ ich sie kommen und sie sich vor dir niederwerfen, und ich ließ sie alle guten Dinge bringen, um sie vor dir niederzulegen ... Wahrlich, du kennst nicht das Gute, das ich dir getan habe. Ich sandte (als er mit dem Pharao abwesend war), um zu erkunden, wie du dich befändest, und wenn du krank warst, schickte ich dir einen Oberarzt, und er verordnete dir etwas, und er tat, was du getan haben wolltest ... Als ich nach Memphis zurückkehrte, bat ich den Pharao, und ich begab mich da hin, wo du warst (zu ihrem Grab), und ich betrauerte dich sehr mit meinen Angestellten vor meinem Wohnhaus. Ich gab ein Gewand von oberägyptischem Leinen, um dich hineinzuwickeln, und ich ließ viele andere Gewänder für dich anfertigen und ließ nichts Gutes für dich ungetan. Jetzt habe ich wahrlich drei Jahre bis jetzt verbracht, indem ich blieb, wie ich bin (nämlich Witwer) und nicht in ein Haus eintrat (um wieder zu heiraten), obwohl es nicht Sitte ist, daß jemand wie ich genötigt wird, so zu handeln. Wahrlich, du unterscheidest nicht Gut von Böse! Aber man soll zwischen dir und mir entscheiden.«

(nach Erman).

Also immer noch zähestes Festhalten an typisch ägyptischen magischen Vorstellungen, die, aus Urzeiten stammend, beim Ägypter durch Jahrtausende unverändert in Brauch bleiben, genau wie der Tierkult, mochte das urtümliche Organ für beides auch der Allgemeinheit längst entschwunden sein und seine Wirkungen nur noch von einzelnen Priestergruppen in ihrem tieferen Sinn verstanden werden.

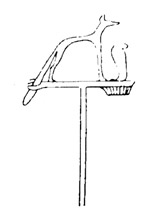

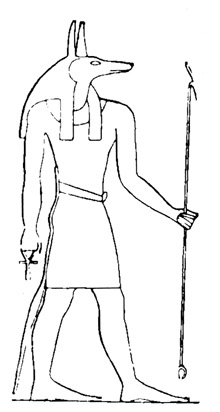

So wußte z. B. dank sicherer, unzerstörbarer Tradition auch der Ägypter, der unter Perser-, Griechen-, oder Römerherrschaft stand, noch ohne weiteres, was obenstehendes Bild darstellte.

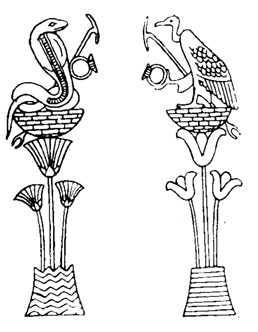

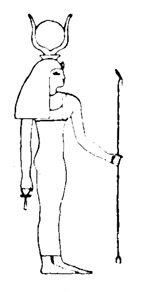

Dies Tier, »das auf seinem Traggestell stand«, die Griechen bezeichnen es als Wolf, war Gott Wep-wawet. Die hier abgebildete Schlange und der Geier waren die Göttinnen Buto und Nechbet (Abbildung unten).

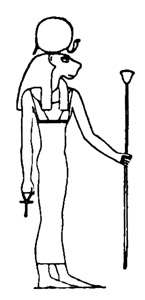

Die Katze mit der Sistrumklapper der Tänzerinnen in der rechten Hand und dem Korb am linken Arm ist die Göttin Bastet.

Wie eine ägyptische Frau aus dem Volk macht sie sich auf den Weg, ihr Reich zu durchstreifen. Die Hand mit dem Körbchen am Arm hält einen kleinen Schild mit Löwenkopf, eine magische Schutzwaffe gegen die Dämonen, ein Amulett (links). Hier finden wir die Katze auch als Mumie (unten).

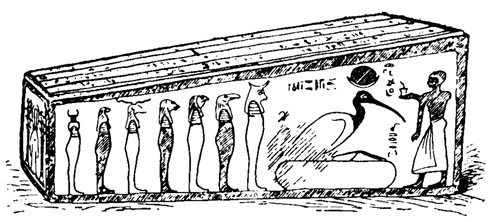

Und der abgebildete Holzsarg eines Ibis zeigt auch den Mann, der ihn hat begraben lassen und ihm räuchert.

Unter allen Tiergöttern aber ist der verbreitetste der Falke.

Man umschnürt ihn sogar mit Mumienbinden.

Die Vorliebe für den Falken ging im Neuen Reich so weit, daß man zuweilen allen Göttern einen Falkenleib gab, auf den man dann den Kopf des Tieres setzte, das man ursprünglich als den betreffenden Gott oder als sein Abbild auf Erden verehrt hatte. So finden wir den Falken mit Schakalkopf, der den Wep-wawet darstellt, oder mit dem Katzenkopf als Bastet oder den hier abgebildeten Gott Chnum, der auf einem Falkenleib den Widderkopf trägt.

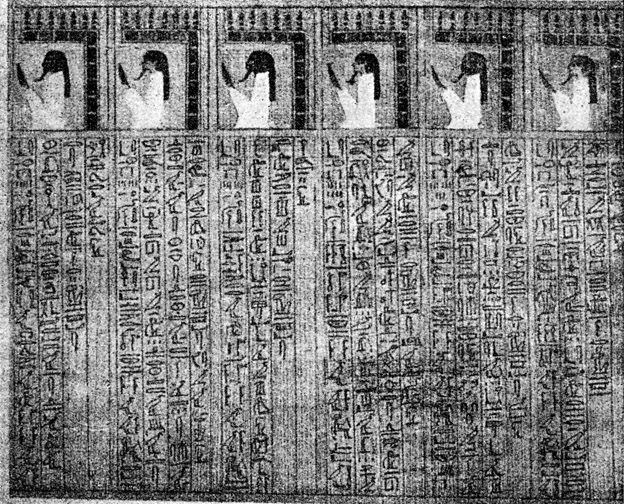

Über dem Widderkopf sehen wir noch die dem Chnum zugehörige Krone. So hat der Ägypter in dem kleinen Bild mit einem Blick übersehbar eine ganze Mythologie plastisch vor Augen. Das plastische Volk der Erde (Pyramiden, Tempelsäulen, Obelisken, Sphinxe, Götterstatuen) ist auch imstande, seiner oft sehr komplizierten Mythologie in wenigen Strichen einen plastischen, jedem Ägypter sofort verständlichen Ausdruck zu geben. Das folgende Bild vergegenwärtigt den Ägyptern mit einem Blick einen ganzen Schöpfungsmythos:

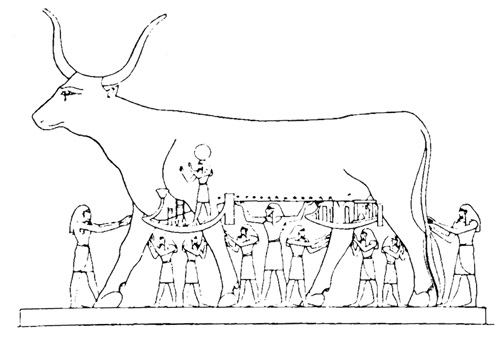

Die Enkel des Sonnengottes Re waren der Gott Keb (Erde) und die Göttin Nut (Himmel), die zuerst noch nicht getrennt waren, sondern aufeinanderlagen. Da schob sich Res Sohn Schu (Luft) zwischen seine beiden Kinder (Keb und Nut), hob Nut in die Höhe, so daß Keb unten blieb. Mit Nut aber hob Schu alle bis dahin geschaffenen Götter, auch die Sonne (Re) selbst, in die Höhe, die Nut zählte und zu Sternen machte. So fahren sie denn jetzt in ihren Schiffen auf dem Leibe der Nut. Auch ein anderer Mythos findet hier seinen bildlichen Ausdruck, indem erzählt wird, wie Re klagt, sein Herz sei müde, noch länger mit den Menschen zu sein. Da rief Res Vater Nun (Urozean) die Nut. Auf ihren Rücken setzt sich Re und hob ihn in die Höhe, so daß der Himmel entstand. Als Nut nun hinunterblickte, zitterte sie vor der Höhe. Da rief Re den Schu: »Mein Sohn Schu, stelle dich unter meine Tochter Nut, nimm sie auf deinen Kopf.« Seitdem stützt er Nut, an deren Leib die Sterne glänzen. Den ägyptischen Bauern ältester Zeit war der Himmel auch eine gewaltige Kuh, deren Beine auf der Erde stehen. Von Schu und anderen Göttern wird sie gehalten. Diesen Mythos finden wir im Grabe Sethos I. so dargestellt:

Wie lebendig dem Ägypter sein Verhältnis zum Tierkult blieb, zeigt nichts deutlicher als der Umstand, daß seine Götter immer wieder Tierköpfe bekamen, als im Innersten der Tempel längst nicht mehr Tiere gehalten, sondern Götterstatuen verehrt wurden. Re, der Sonnengott, sah dann z. B. so aus (Bild unten):

Anubis, der alte Totengott von Abydos, den dann Osiris verdrängte, hatte einen Wolfs- oder Schakalkopf, denn das Land der Toten lag im Westen, wo auch die Wüste lag, wo die Schakale lebten (Bild unten).

In Memphis war der ursprüngliche Herrscher der Toten der falkenköpfige Sokaris mit seinem berühmten Heiligtum Rosetau (das Tor der Gänge, das heißt Pforte der Unterwelt) (unten).

Und wenn man Hathor, der Himmelskuh, menschliche Gestalt gab, setzte man ihr wenigstens Kuhhörner auf.

Sie war die Hauptgöttin der Frauen, und ihr Tempel in Dendera steht noch heute. Schon in sehr alter Zeit gibt man ihr einen menschlichen Kopf, an dem aber nicht nur Ohren an die Kuh erinnern.

Das Bild des Re hat aber nicht nur einen Falkenkopf, sondern über ihm auch noch die Sonnenscheibe, wie sie auch Hathor zwischen ihren Kuhhörnern trägt. Wir Verstandesmenschen von heute finden das ein wenig kindisch, denn wir denken ja nur noch und sehen nicht mehr. Auch der ungelehrteste Ägypter hatte in so einem Bild auf einen Blick einen ganzen Religionsmythos und seine Entwicklung beisammen. Das war um so wichtiger, als alle 42 Gaue seines Landes ihre Lokalgötter besaßen, von denen bald dieser, bald jener, je nachdem, ob der betreffende Gaufürst und seine Priesterschaft über andere Gaue Macht gewann oder gar über ganz Ober- und Unterägypten Herr wurde, an die Spitze der ägyptischen Götterversammlung trat. Der Tierkopf, das Zeichen darüber, die Sonne oder die Krone von Unter- und Oberägypten, zeigten jedem sofort die mythische Bedeutung des Gottes an und zugleich sein Werden und Wachsen aus der ägyptischen Geschichte. Es ist auch klar, daß der Ägypter trotz seiner vielen Lokalgötter ein Auge, einen Blick für ihre innere Verwandtschaft, ja Einheitlichkeit bekam, wenn gleicherweise Re die Sonnenscheibe zeigt wie Hathor und etwa auch die hier abgebildete löwenförmige Sechmet von Memphis. Sozusagen ein sichtbarer Weg vom Polytheismus weg zu einer Verfassung auf einen gewissen Monotheismus (Theopantismus) hin, um es so vorsichtig wie möglich auszudrücken.

Erst die berühmteste und vermenschlichste aller ägyptischen Gottheiten, die Isis, kommt ohne Tierkopf, Tier- oder sonstige Abzeichen aus, trägt dann aber, damit der Ägypter sie sofort erkennt, wenigstens das Schriftzeichen ihres Namens auf dem Kopf, wie auf dem folgenden Bild.

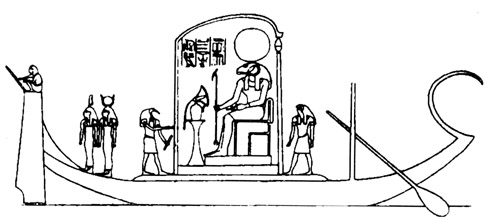

Aber man gab einem Gott je nach der Gestalt, in der man ihn verehrte, auch verschiedene Namen, ohne zu vergessen, daß es im Grunde immer ein und derselbe Gott ist. Dachte man bei dem obersten Gott an das Tagesgestirn, so hieß er Re (Sonne). Dachte man ihn sich als Falke mit leuchtenden Augen (der »Milan« ist heute noch überall in Ägypten zu Hause), so hieß er Horus oder Hor-achte (der Horus vom Horizont). Aber da der Mistkäfer (Skarabäus) eine Kugel vor sich herschiebt, aus der seine Brut sich selbst erzeugt, nahm man ihn auch als Bild des höchsten Gottes. Er hieß dann Chepre. Verkörperte man ihn hingegen in der menschlichen Gestalt des Pharao, hieß er Atum. Da für die Bewohner des Niltals das Hauptbeförderungsmittel das Schiff war, so fuhr auch Re im Schiff über den Himmelsozean. Aber zuweilen sehen wir ihn als Chepre (Käfer) oder als Falke (Horus) in seinem Schiff oder widderköpfig wie bei seiner nächtlichen Fahrt durch die Unterwelt. Das folgende Bild zeigt ihn so. Er thront in seiner Kapelle wie im Tempel. Vor ihm steht der ibisköpfige Thoth, der Erfinder der Schriftzeichen und Schreiben der Götter, und hält dem Weltregenten als sein Großwesir Vortrag:

Re kann auch weder tierische noch menschliche Form haben. Dann sehen wir ihn etwa wie im folgenden Bild nur als Sonnenscheibe, die mit einem Vogelgefieder über den Himmel fliegt. Das ist dann »Der von Edfu« (in Oberägypten, dessen Tempel heute noch vollkommen erhalten ist). In dieser Form wurde »Der Horus von Edfu« gern an den Tempeltüren angebracht.

An dieser Abbildung interessiert uns nun noch besonders die Schlange, die rechts und links (der Ägypter zeichnet nicht perspektivisch) von der Sonnenscheibe angebracht ist. Wir finden diese Schlange auch an der Sonne auf dem Bild der Sechmet (S. 160) und noch deutlicher auf dem Gestell von Wep-wawet (S. 155). Es ist die Brillenschlange, die in gereiztem Zustand den Hals schildartig ausbreiten kann, den Vorderkörper aufrichtet und gegen den Feind anspringt. Es ist dieselbe Schlange, die jeder Pharao an der Stirn trägt. Von ihr ist auch in dem schon erwähnten und nach Roeder angeführten alten Mythos die Rede. Folgen wir bei der Verdeutschung der dunklen Stelle nicht nur Roeder, sondern auch Erman, so erklärt dieser: »Da nahm der Gott das Auge und setzte es als Schlange vorn an seine Stirn, und das Sonnenauge beherrscht nun die ganze Welt, denn die Schlange, die Re an der Stirn trägt, ist ja das Zeichen seiner Macht.« Das ist die viel begrübelte und gedeutete »Uräusschlange«. Warum sitzt sie gerade an der Stirn? Weshalb trägt sie der Pharao nicht z. B. am Hals, am Arm oder sonstwo? Weniger gekünstelt als andere Deutungen scheint mir immer noch die hier gegebene zu sein, daß sich darin eine Erinnerung an jene Zeit ausspricht, wo die Natursichtigkeit noch der beste Schutz war, da der Mensch mit ihrem Verlust, bevor er den Verstand entsprechend geübt hatte, auf das äußerste allen Lebewesen gegenüber im Nachteil war, die das Stirnauge als Zeitcharakter noch bis in die erste Quartärzeit behielten. Der bild- und symbolkräftige Ägypter konnte dafür in seinem Land gar keinen besseren Ausdruck finden als in der jedem, den sie anspringt, so gefährlichen Brillenschlange. Jedem, der hinter ihr steht, mußte sie also ein großer Schutz sein, fast so groß wie jener andere, von dem der Mensch der Steinzeit noch durch Hörensagen wußte. Kein Wunder, daß die Uräusschlange dann, als die Göttlichkeit des Pharao sozusagen demokratisiert wurde und, wie erst jedem vornehmen Mann, später auch jedem anderen Ägypter mit Hilfe der Magie zuteil werden konnte, bald zu den beliebtesten Amuletten gehörte, wie das Halsband (unten) zeigt.

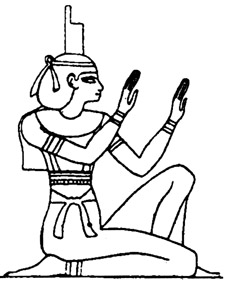

Ebenso stammt noch aus den ältesten Zeiten, da der Tierkult in seiner ersten Blüte stand und aus der gefährlichen Brillenschlange der wirksamste Schutz der Pharaonen werden konnte, die älteste Tracht des Pharao, deren wesentlichstes Stück wir auch bei Götterbildern wiederfinden. Er trug nämlich hinten am Hüftband einen lang herabhängenden Tierschwanz, den die Ägyptologen als Schakalschwanz bezeichnen. Man betrachte das Bild auf der folgenden Seite.

Das Relief stammt aus der 5. Dynastie (2750-2625 v. Chr.). Es stellt links den König Sahura mit der Krone von Unter- und mit der Krone von Oberägypten dar. Rechts tötet er, die Krone von Oberägypten auf dem Haupt, einen Feind. Bei allen drei Figuren sieht man den Tierschwanz vom Rücken herabhängen. (Ob der Teufel im christlichen Mittelalter wohl aus ähnlichen Erinnerungen und Erwägungen ebenfalls einen Tierschwanz erhielt?)

Das Verhältnis der ägyptischen Gaufürsten zueinander können wir uns für ältere Zeiten immer noch am leichtesten in einer »Entsprechung« zu den Häuptlingen innerhalb ihrer Stämme vorstellen, wie wir es heute noch bei den erwähnten Indianern und anderen »Naturvölkern« finden. Jeder Stamm besaß sein Totemtier. Dem Häuptling, dem Gaufürsten stand es besonders nah. Wurde ein Gaufürst durch kriegerische oder durch andere Tüchtigkeit zum Herrn vieler oder gar aller unterägyptischen und oberägyptischen Gaue, so wurde natürlich sein Totem auch der angesehenste unter allen, ohne daß deshalb der Totem des Einzelgaues verschwand. Er trat nur hinter dem anderen zurück, bis die geschichtliche Lage sich wieder änderte und ein neuer Totem (es waren nicht immer Tiere) mit seinem Gaufürsten andere überragte. Mit dem Pharao (deutsch: Großes Haus, ähnlich wie wir von der »Hohen Pforte« sprechen) herrschte auch sein Totem, ohne daß die anderen bei diesem konservativen Bauernvolk deshalb verschwunden wären. Sie verblaßten nur für mehr oder weniger lange Zeit, starben aber nicht. Es scheint uns dann zuweilen so, als nähere sich die Vielgötterei (Polytheismus) immer mehr dem Monotheismus. Die Priesterschaft ist auch offensichtlich immer mehr diesen Weg gegangen, ihr wurden die vielen Götter immer mehr zu verschiedenen Aspekten ein und desselben Gottes. Aber die Landbevölkerung hat diese Entwicklung in den Hauptstädten bewußt und gewollt schwerlich mitgemacht. (Städte wie Memphis und Theben waren übrigens in ihren Glanzzeiten nicht weniger bevölkert als heutige Großstädte. Theben scheint in der Blütezeit des Neuen Reiches vier Millionen Einwohner gehabt zu haben, stand also darin nicht hinter dem jetzigen Berlin zurück.) Schon sehr früh reduziert sich in der Priesterschaft die Unzahl Götter der 42 ägyptischen Gaue zur Neunzahl, der »Neunheit von Heliopolis«:

Sonnengott (Re)

Schu – Tefnet

Keb – Nut

Osiris – Isis – Seth – Nephthys

Im Volk hat sich dieses System aber schwerlich durchgesetzt. Im Volksbewußtsein waren schließlich Osiris und Isis die Götter, die es beherrschten. Und wenn diese Götter in der ägyptischen Theologie auch zeitweise stark vergeistigt, d. h. rationalisiert wurden, der ägyptischen Wesensart entsprach das nicht. War der Ägypter in den paar Tausend Jahren seiner Geschichte, die wir heute noch übersehen können, nicht mehr »natursichtig«, so hat er sich doch bis zum Ende seiner Geschichte stärker als jedes andere uns bekannte Volk im Umkreis des Mittelmeeres die Fähigkeit bewahrt, die man bildsichtig nennen könnte, die Gabe der Anschauung, die seitdem innerhalb der europäischen Völker immer mehr auf einen Einzelkreis von Menschen beschränkt wurde, die wir Künstler nennen, die zur Zeit in Europa immer mehr verschwinden. Deshalb vermißt der heutige Gelehrte an der ägyptischen Art nichts so schmerzlich wie den Mangel an Logik, weil er vergessen hat, daß die Logik als Verständigungs- und Erkenntnismittel für die Menschheit überhaupt erst eine entscheidende Bedeutung seit der Herrschaft des Rationalismus gewinnt, wie sie mit der griechischen Philosophie seit dem sechsten Jahrhundert v. Chr. einsetzt. Seitdem gebietet die Logik über den »apollinischen«, den rationalen Menschen, aber bis auf den heutigen Tag noch nicht über den magischen, (»dionysischen«) Menschen, von dem ein Teil auch jetzt noch in jedem religiösen, künstlerischen, philosophischen Menschen und in allen Kindern lebt. Es gibt glücklicherweise ja auch heute noch außer bei den »Primitiven« ein » vorlogisches Denken«.

Wirklich ist dem magischen Menschen, was er sieht und was er erlebt, was ihm seine scharfen Sinne von der Welt mitteilen, während dem apollinischen (rationalen) Menschen und erst recht dem rationalistischen Europäer von heute nur wirklich ist, was er in Ursache und Wirkung zerlegen und durch Experiment kausal wiederherstellen kann. So ist ihm nach und nach alle Wirklichkeit ihres Seins entkleidet und zur Vorstellung geworden. Der Verstand ist dahintergekommen, daß ihm die Sinne keine Welt zeigen, die er nach Ursache und Wirkung zerlegen und durch Experimente kausal wiederherstellen kann. Die menschlichen Sinne sind unvollkommen, werden mit wachsendem Großhirn zum Teil immer unvollkommener und damit auch die Wirklichkeit, welche sie aufnehmen können. Wenn der Verstand aber daraus folgert, wie es alle rationalistische Philosophie tut, daß schon deshalb als wirklich nur zu gelten habe, was kausal erkennbar ist, weil das Sein der Unvollkommenheit der Sinne unzugänglich sei, so betrügt er sich selbst. Wenn Kant das Gebiet der Erkenntnistheorie innerhalb der Grenzen der Vernunft absteckte, so hat er damit nie behaupten wollen, daß jenseits dieser Grenzen keine Wirklichkeit mehr sei, sondern nur, daß sie mit den Mitteln der Vernunft, d. h. hier des Verstandes, nicht erreichbar wäre. Für den natursichtigen wie für den magischen Menschen war sie stets erreichbar, weil erlebbar; und er ist nie auf den Verstandestrug verfallen, daß die Welt jenseits der Verstandesgrenze nicht wirklich sei, weil sie nicht mit den Verständigungs- und Erkenntnismitteln des Verstandes erklärt werden kann. Jede Wahrnehmung der Sinne, sowenig vollkommen sie auch sein mag, steht der Wirklichkeit immer noch näher als jede nur durch den Verstand von ihr abgezogene Vorstellung. Die Verständigung des magischen Menschen durch Namen und Formeln, des mystischen Menschen durch Bilder und Gleichnisse kommt der Wirklichkeit, dem Seienden, immer noch näher als das Verständigungsmittel des Verstandes, die Logik. Der Verstand ist ja selbst etwas Gewordenes, Werdendes, nicht etwas Seiendes, um es philosophisch, etwas »Wesendes«, um es mystisch auszudrücken. Deshalb ist er an die Kategorien von Raum und Zeit gebunden, innerhalb deren es überhaupt kein Sein, sondern nur Werden, also auch Vergehen gibt. So bleibt er durchaus in den Grenzen der Physik; und es könnte überhaupt keine Fragen und Probleme der Metaphysik geben, wenn nicht etwas in uns wäre, das von Raum und Zeit unabhängig ist. Jede Wahrnehmung wirkt ja nicht nur auf das Gehirn, wo sie zur Vorstellung wird, sondern auch auf die Seele, den einzigen Berührungspunkt des Menschen mit dem Sein, seinen »kosmischen Punkt«. Was dem Verstand nur als Werden kund wird, kann sich der Seele als Sein offenbaren. Im Traum zeigt sich das deutlich. Jedes Experiment mit Somnambulen, die sich in einem Zustand befinden, den nicht mehr der Verstand regiert, bestätigt es heute. Jede Magie weiß das. Kein Rationalist kann es zugeben.

Der Kampf zwischen natursichtiger, magischer, mystischer Erkenntnis aufgrund von Wahrnehmungen und rationaler Erkenntnis aufgrund der von Vorstellungen abgezogenen Begriffe wird im Abendland zum ersten Mal deutlich erkennbar, als die Griechen über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit der Erscheinungswelt, die Welt des Seins und der Welt des Scheins zu philosophieren anhoben. Erst im 19. Jahrhundert schien der Kampf endgültig zugunsten des Verstandes ausgekämpft zu sein. Heute setzt er von neuem ein.

In demselben Augenblick, wo dieser Kampf in der griechischen Philosophie begann (im 5. Jahrhundert v. Chr.), erscheint in der bildenden Kunst der Kampf um die Perspektive, die erst zur Zeit der Renaissance auf der ganzen Linie siegte. Erst im Expressionismus von heute wankte ihre Alleinherrschaft zum ersten Mal wieder. Die Kunst der Ägypter kennt ebensowenig wie die der »Naturvölker« oder unverbildeter Kinder die Perspektive. Bei »Naturvölkern« und Kindern könnte man annehmen, es beruhe auf ihrem technischen Unvermögen. Bei der auch technisch so außerordentlich hochstehenden ägyptischen Kunst ist das unmöglich. Ihre »Bildsichtigkeit« verbot das, was wir Perspektive nennen, weil diese keine Wirklichkeit gibt, sondern nur vortäuscht. Es ist außerordentlich bezeichnend, daß Platon, der die ägyptische Kunst so hochstellt, in seinem »Staat« von der griechischen Kunst und besonders von der perspektivischen Malerei seiner Landsleute durchaus nichts wissen will. Nennt Platon Gott den Wesenbildner, den Handwerker, den Werkbildner, so die griechischen Künstler und besonders die Maler seiner Zeit die Nachbildner der Erscheinung und nicht der Wahrheit, Nachbildner von Schattenbildern des Wesenbildners (Gottes). »So ist dies insgesamt eine große Verwirrung in unserer Seele, auf welche Beschaffenheit unserer Natur dann die Schattierkunst (die perspektivische Malerei) lauert und keine Täuschung ungebraucht läßt, so auch die Kunst der Gaukler und viele andere dergleichen Handgriffe ... So sage ich, daß die Malerei, wie sie in großer Ferne von der Wahrheit ihr Werk zustande bringt, so auch mit dem der Vernunft (was bei Platon nicht gleich Verstand ist) Fernen in uns Verkehr hat und sich mit diesem zu nichts Gesundem und Wahrem befreundet.« Selbst der viel rationaler eingestellte Aristoteles gebraucht das griechische Wort für perspektivische Malerei, wenn er von Täuschung oder Blendwerk spricht. So ignorierte die ägyptische Kunst bis zu ihrem Untergang die Perspektive in dem bei uns gebräuchlichen Sinn des Wortes. Nicht, weil sie dazu nicht fähig gewesen, sondern weil es ihr als Betrug an der Wirklichkeit erschienen wäre. An dieser Auffassung hielt sie auch zur griechisch-hellenistischen Zeit noch fest, als von den Griechen aus die perspektivische Malerei ihren Siegeszug durch die ganze damals bekannte Welt antrat. Die Welt wurde dem Ägypter nie zum Schein, nie bloße Erscheinungswelt, sondern blieb ihm stets eine Wirklichkeit, die ihr Sein kundtut, nicht nur Werden und Vergehen. Die Gegenwart findet das bei wohlwollender Stimmung für die ägyptische Kunst naiv. In Wahrheit ist es echt magisch. Und wenn die Gegenwart es kindlich oder gar kindisch findet, so hat sie sachlich, von dem Entwertungsurteil, das darin liegen soll, abgesehen, durchaus recht damit. Auch das Kind ist noch magisch und die Welt ihm unmittelbar lebendig und wirklich, Sein nicht Schein. Wir wissen davon nur nichts mehr, weil wir heute ganz allgemein mit der rationalistischen »Psychologie« des Erwachsenen an das Kind herantreten, weshalb uns auch ein Wort wie das »Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder« kaum noch etwas zu sagen hat. Nach dem Verschwinden der Natursichtigkeit war der magische Mensch stets wenigstens noch bildsichtig. Auch der mystische Mensch besitzt den Blick dafür. Er spricht gern vom »inneren Auge«. Erst der rationalistische Mensch verlor die Bildsichtigkeit immer mehr. Aber wie der menschliche Embryo im Mutterleib die Menschwerdung in den verschiedensten Stadien ihrer biologischen Zeitcharaktere repetiert, so auch der zur Welt geborene Mensch die Stadien der verschiedenen Weltbilder, die seinem Organismus seit dem Schwinden des Stirnauges und dem wachsen des Großhirns möglich waren. Und nur weil in der Natur nichts völlig verlorengeht, und weil auch des Menschen physische, seelische, geistige Organe nur wachsen oder rückgebildet, aber niemals völlig vernichtet werden, sind wir als heutige Menschen mit überentwickeltem Großhirn und der damit zusammenhängenden, alles beherrschenden Verstandestätigkeit immer noch imstande, von anderen Weltbildern als dem uns jetzt geläufigen, rein rationalistischen zu reden. Sonst wäre es einfach unmöglich, weil wir gar nichts mehr von ihnen »wüßten«. Erst recht aber hätte es keinen Sinn, uns mit Magie zu befassen und uns ihr Wesen an Babyloniern, Ägyptern und Griechen deutlich zu machen, wenn keinerlei Möglichkeit bestände, uns dadurch wieder den Sinn dafür zu öffnen und rückgebildete Organe von neuem anzuregen. Daß dies heute fast nur auf dem Umweg über den Verstand möglich ist, liegt am »Zeitcharakter« des europäischen Menschen der Gegenwart, der sich aber ändern kann und, wie es scheint, auch ändern wird, weil diese Änderung in der Entelechie des Menschen liegt, um mit Aristoteles zu sprechen, was man zwar häßlich, aber gemeinverständlich mit Zielstrebigkeit verdeutschen kann. Um kantisch zu reden: Das »Ding an sich« hat teil an jedem Ding in der Erscheinung, und das Ding als Erscheinung strebt dem »Ding an sich« zu. Das geschieht für den Verstand innerhalb seiner Grenzen, nämlich in Raum und Zeit. Deshalb ist es ihm ein Vorgang, an dem er nur das Werden bemerkt. Deshalb sagt der Verstand, wenn die Erscheinung innerhalb von Raum und Zeit nicht mehr bemerkbar ist, sie sei vergangen, was aber nur für den Verstand und sein Urteil zutrifft. Die Seele hingegen nimmt auch an dem Ding als Erscheinung das »Ding an sich« wahr, das Sein, weil ihr die Grenzen nicht durch Raum und Zeit gesteckt sind, weshalb sie auch niemals sagen wird, ein Ding sei vergangen, weil es vom Verstand innerhalb von Raum und Zeit nicht mehr bemerkt wird. In dem Augenblick, wo der Verstand ein wenig blamiert neben seinen Leistungen steht, etwa neben denen des Weltkrieges, ihm um seine Gottesähnlichkeit bange wird, so daß die Seele wieder gehört wird, erwacht im Menschen, soweit er seelisch nicht völlig abgestorben oder verkalkt ist, diese Einsicht in den wirklichen Sachverhalt, der dem magischen Menschen selbstverständlich ist und von dem jeder große Mystiker in immer neuen Bildern und Gleichnissen immer wieder spricht als von seinem größten Erlebnis. Er wird wieder bildsichtig. Deshalb wirkt die große ägyptische Kunst gerade heute wieder stark.

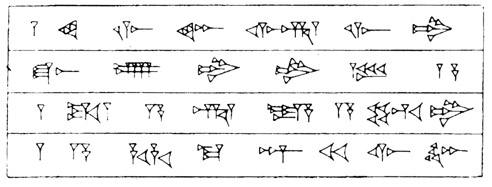

Vielleicht spricht nichts so sehr für die Bildsichtigkeit des Ägypters wie seine Schrift. Auch die sumerische Schrift war einst eine Bilderschrift, die hier abgebildete älteste uns bekannte sumerische Inschrift aus Südbabylonien zeigt:

Dann aber verschwand sie und wurde als Lautschrift zur Keilschrift. Dafür auch ein Beispiel, damit man mit Augen sieht, daß von einer Bilderschrift nichts mehr übriggeblieben ist:

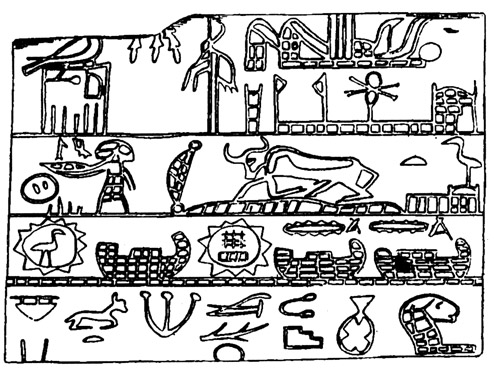

Den Ägyptern hingegen entschwand in Tausenden von Jahren ihrer Geschichte nie die Bilderschrift. Das bis jetzt älteste auf uns gekommene Dokument dieser Schrift befindet sich auf einem Elfenbeintäfelchen aus der Zeit des Menes (um 3500 v. Chr.), das hier wiedergegeben wird:

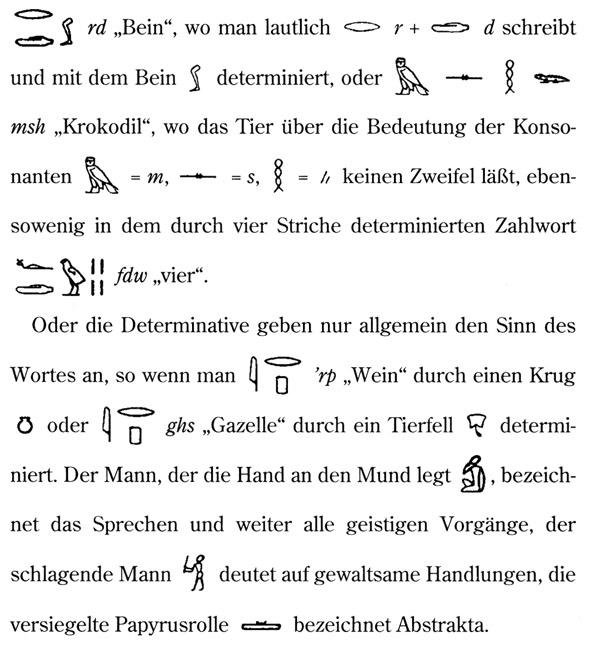

Ursprünglich setzte man für den Gegenstand sein Bild. Wollte man von einem Hafen schriftlich sprechen, zeichnete man einen Hafen usw. Die Sonne zeichnete man ☉, den Mond ☽ usw. Das Zeitwort »schlagen« zeichnete man als Männchen mit einem Stock, »fliegen« durch eine Gans mit ausgebreiteten Flügeln. Wollte man schreiben »Die Gans fliegt«, so zeichnete man eine Gans mit ausgebreiteten Flügeln und dazu eine gewöhnliche Gans mit angelegten Flügeln. Bald wurde das in bestimmten Fällen zu umständlich. Wollte man das Zeitwort »kommen« schreiben, so zeichnete man ursprünglich einen ausschreitenden Mann, dann aber nur noch die Unterschenkel und Füße als Träger der Bewegung. Das hieß dann »kommen«. Aber wie sollte man z. B. ein so abstraktes Wort wie »sein« schreiben? Sehr einfach. Da Ägyptisch »sein« gesprochen wird: »wu« und da der Hase auch »wu« gesprochen wird, so zeichnete man den Hasen, auch wenn man das Wort »sein« schreiben wollte. Man benutzte die Bilder ähnlich klingender Worte, um auch Abstrakta durch Bilder ausdrücken zu können. Von hier war es nicht mehr allzu weit bis zu dem Schritt, Bilder für bestimmte Buchstaben zu setzen, zumal der Ägypter die Vokale nicht schrieb, was z. B. auch im Hebräischen der Fall ist. So wird der Buchstabe »r« etwa durch das Bild für die Sonne ☉ geschrieben, die ja »Re« gesprochen wurde, oder durch das Bild, (Mund, von vorne gesehen), das »r« gesprochen wird. So gewann man durch Bilder Buchstaben. Wollte man nun etwa das Wort »Bein« schreiben, was ägyptisch »rd« heißt, so schrieb man die Bilder für die Buchstaben. Da das ägyptische Alphabet aber etwa 500 Bilder hatte, die teils als Bildzeichen, teils als Lautzeichen dienten, so gab man dem rd gleich noch das Bild als Deutzeichen mit, damit ja keine Verwechselung möglich wäre. Das Wort für Bein sah dann in Hieroglyphenschrift so aus:

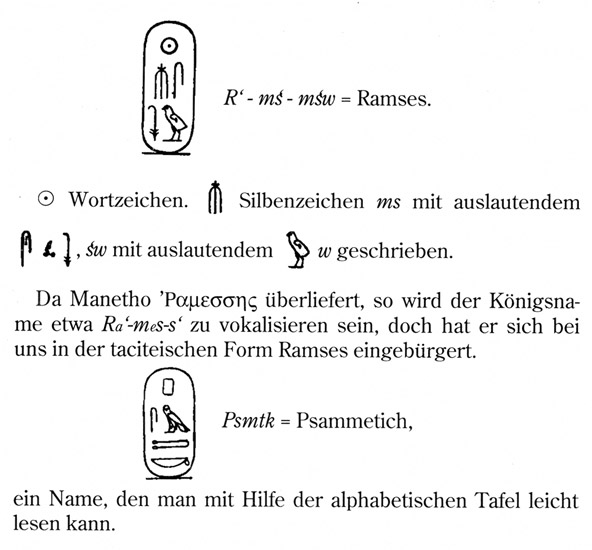

Diese reine Bilderschrift wurde aber nicht nur für das Eingraben in Stein benutzt, sondern blieb auch im Gebrauch für die Schreibschrift auf dem Papyrus, wenn man für das Schreiben daneben auch längst eine abgekürzte, für den Pinsel bequemere Schreibschrift (die sogenannte hieratische) gefunden hatte, und wenn sich auch die noch spätere, sogenannte demotische Schrift noch weiter von der Bilderschrift der Hieroglyphen entfernte. Wie man mit Hieroglyphen noch im Neuen Reich schrieb, dafür ist ein besonders schönes Beispiel der Abschnitt aus einem Totenbuch, der auf der folgenden Seite wiedergegeben ist.

Seite aus dem ägyptischen Totenbuch

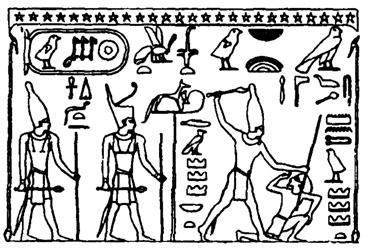

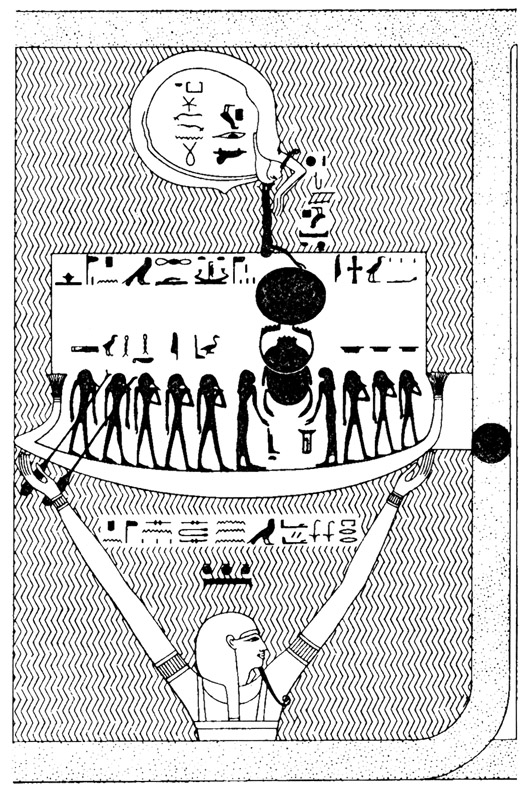

Welche Kunst der Ägypter in seiner Bilderschrift auch in Stein entfaltete, dafür ein Beleg unter tausenden: Abbildung Seite 175. Diese Inschrift bedeckt eine Kalksteinplatte von über 2 m Länge und 1 m Breite und befindet sich im Berliner Ägyptischen Museum. Sie stammt aus einem Tempel des Gottes Suchos in Krokodilgestalt im »Seeland«, heute Faijum, was dasselbe bedeutet. Amenemhet III. (1850-1800 v. Chr.)

erbaute den Tempel. Sehen wir uns die Kalksteinplatte etwas genauer an. Rechts und links und in der Mitte, also dreimal, finden wir Namen und Titel des Königs im Königsring (Seite 175). Die Bilder links und rechts im Königsring sind der Mitte zugewandt, denn diese Mitte ist das Wichtigste und gibt die Hauptsache. Da sehen wir an seinem Traggestell, auf dem die Götterbilder bei Umzügen getragen wurden und das wir schon von Wep-wawet (Seite 155) her kennen, rechts und links von dem Königsring Gott Suchos als Krokodil mit seinem Kopfschmuck und der Sonnenscheibe. Auf dem Rücken steht nochmals der Name Suchos in Lautzeichen. Auch er wendet sich

dem Königsring mit dem Namen zu. Erinnern wir uns dabei, daß der Name nach magischer Anschauung ja das Wesen ausdrückt. Aus dem Traggestell wachsen außerdem noch zwei Arme, der rechte streckt die Hieroglyphe »Glück«, der linke die Hieroglyphe »Leben« dem Namen des Pharao zu. Rechts und links vom Traggestell unter den Armen steht je eine Mauer mit einem daraufgespießten Antilopenkopf. So schrieb man den Namen von Krokodilopolis (Krokodilstadt). Wir finden das Zeichen nochmals rechts und links in der zweiten Zeile von oben. So wird Suchos noch besonders als der von Krokodilopolis bezeichnet. Alle drei Königsringe stehen auf einer Hieroglyphe, ein Halsband, besonders deutlich links, das den Namen der Stadt Ombos bedeutet, deren Stadtgott Seth ist, der Mörder des Osiris. Wie nun Horus, der Sohn des Osiris, Seth überwältigte und siegreich auf seinem Rücken stand, so steht auch der Name des lebenden Pharao, eben Amenemhets, als Horus der Pharao gewordene Gott, siegreich auf dem Rücken des Sethnamens. Auch hier bewundern wir die Plastik weniger Hieroglyphen, die durch ihre Bildkraft mit einem Blick zugleich eine ganze Mythologie, eben die von Osiris, Seth und Horus, auf die wir noch zu sprechen kommen, jedem ägyptischen Beobachter sofort sinnfällig machten. Nun ist aber die ganze Inschrift oben vom Himmel

![]() abgegrenzt und unten durch eine Linie, die immer den Erdboden darstellt, rechts und links (rechts besonders deutlich) umrahmt von den Stützen des Himmels. Damit wird das Ganze zugleich schon rein bildlich aus dem Irdischen in die kosmische Ebene gehoben. Nun war die ganze Inschrift aber auch noch wie stets solche Werke bis in die kleinste Einzelheit farbig. Der Himmel oben blau mit gelben Sternen, der Grund vermutlich blaugrau und alle Bildzeichen (Löwe, Falke, Gans, Eule) in ihren Naturfarben bis in alle Einzelheiten des Vogelgefieders. Man stelle sich das Ganze einen Augenblick möglichst lebhaft in all seiner Farbigkeit vor, und dazu lese man jetzt die Zeilen: »Der König von Oberägypten, der König von Unterägypten, der Herr beider Länder, Amenemhet der dritte, der Überwinder Seths (Inhalt des mittleren Königsringes), der Sohn des Sonnengottes, von ihm geliebt, geliebt von Horus, wie er hier in Krokodilopolis verehrt wird, dem Herrn des Seelandes (Inhalt der beiden anderen Königsringe), geliebt von Suchos,

dem Krokodilopler, Rede: Ich gebe dir alles Leben und alles Glück, wie es der Sonnengott hat (Schäfer).« Vielleicht erhält man jetzt wenigstens eine blasse Vorstellung von der ungeheuren Bildkraft und damit Bildsichtigkeit, die selbst eine ägyptische Inschrift (ganz anders als eine babylonische oder

gar eine griechische oder lateinische) für jeden Ägypter besaß, und wie schon eine einfache Inschrift seine Bildkraft und Bildsichtigkeit immer neu anregte und nie erlöschen ließ.

abgegrenzt und unten durch eine Linie, die immer den Erdboden darstellt, rechts und links (rechts besonders deutlich) umrahmt von den Stützen des Himmels. Damit wird das Ganze zugleich schon rein bildlich aus dem Irdischen in die kosmische Ebene gehoben. Nun war die ganze Inschrift aber auch noch wie stets solche Werke bis in die kleinste Einzelheit farbig. Der Himmel oben blau mit gelben Sternen, der Grund vermutlich blaugrau und alle Bildzeichen (Löwe, Falke, Gans, Eule) in ihren Naturfarben bis in alle Einzelheiten des Vogelgefieders. Man stelle sich das Ganze einen Augenblick möglichst lebhaft in all seiner Farbigkeit vor, und dazu lese man jetzt die Zeilen: »Der König von Oberägypten, der König von Unterägypten, der Herr beider Länder, Amenemhet der dritte, der Überwinder Seths (Inhalt des mittleren Königsringes), der Sohn des Sonnengottes, von ihm geliebt, geliebt von Horus, wie er hier in Krokodilopolis verehrt wird, dem Herrn des Seelandes (Inhalt der beiden anderen Königsringe), geliebt von Suchos,

dem Krokodilopler, Rede: Ich gebe dir alles Leben und alles Glück, wie es der Sonnengott hat (Schäfer).« Vielleicht erhält man jetzt wenigstens eine blasse Vorstellung von der ungeheuren Bildkraft und damit Bildsichtigkeit, die selbst eine ägyptische Inschrift (ganz anders als eine babylonische oder

gar eine griechische oder lateinische) für jeden Ägypter besaß, und wie schon eine einfache Inschrift seine Bildkraft und Bildsichtigkeit immer neu anregte und nie erlöschen ließ.

Ägyptische Steininschrift

Zugleich vergegenständlichte jede derartige Inschrift dem Ägypter seine magische Mythologie so bildmäßig wie es heutzutage etwa noch dem Katholiken mit der Passionsgeschichte geschieht, wozu es aber schon eines ganzen Kalvarienbergs mit all seinen Stationen bedarf. Ja, diese magische Bildsichtigkeit war für den Ägypter noch bei jeder Hieroglyphe so stark, daß er bestimmte Hieroglyphen in den Texten für seine Toten nur andeutungsweise schrieb oder gar zerstückelte, damit so ein Buchstabe durch magische Formeln belebt, wenigstens so verstümmelt war, daß er dem Toten keinen Schaden tun konnte. So finden wir z. B. die Hieroglyphe für den Buchstaben f, der einer Waldschnecke ohne Haus gleicht, weshalb man diese Hieroglyphe meist für eine Schnecke hielt, die ich aber lieber mit einigen Gelehrten für das Bild der zweiten in Ägypten häufigen giftigen Schlangenart, nämlich der Hornviper, halten möchte, in Gräbern häufiger folgendermaßen verstümmelt und damit unschädlich gemacht:

Auch bei anderen Hieroglyphen, die schädliche Tiere darstellen, trennt man auf Särgen und Grabwänden den Kopf vom Rumpf. Bei nützlichen Tieren, die dem Toten an den Sarg oder die Grabwand gezeichnet werden, damit er sie mit Hilfe der magischen Formeln lebendig machen kann, wenn er ihrer irgend bedarf, läßt man die Beine weg, damit sie dann nicht fortlaufen können; und König Sethos, dessen Name mit dem bösen Seth zusammenhängt, vermeidet in dem Osiris besonders heiligen Bezirk von Abydos das Seth-Zeichen in seinem Namen und ersetzt es durch das Osiris-Zeichen.

So sieht der magische Mensch überall Leben, wo der rationalistische Mensch bestenfalls Begriffe findet. Selbstverständlich wird das magische Weltbild damit bis zum äußersten überspitzt, wie wir das auch beim mechanischen Weltbild von heute finden, dem das Leben völlig entschwindet und durch Mechanik (Technik) ersetzt wird. Beides können wir bei den Gebildeten beider Kulturkreise am deutlichsten beobachten; und es wäre ebenso falsch, daraus, daß wir solch überspitzte Magie überall bei den vornehmen Ägyptern finden, zu folgern, daß das ägyptische Volk im ganzen daran teilhatte, wie es falsch wäre, aus dem überspitzten Intellektualismus der heutigen Gebildeten zu folgern, daß das Volk von heute insgesamt so dächte. Es wird im Weltbild von seinen Gebildeten beeinflußt, einzelne Schichten in ihm können es vorübergehend sogar noch übersteigern, wie wir es mit dem mechanischen Weltbild heute bei rein sozialistisch eingestellten Volkskreisen beobachten, aber das Volk als Ganzes wird dauernd solche Übersteigerungen nicht mitmachen. Da uns für Ägypten fast nur Dokumente aus den gebildeten Schichten erhalten sind, wenigstens soweit sie ohne weiteres deutbar sind, so können wir uns kein zuverlässiges Urteil darüber bilden, inwieweit in dieser Weise überspitzte Magie ägyptischer Allgemeinbesitz war. Nur die überaus zahlreichen Amulette, die auch in ägyptischen Massengräbern geringer Leute gefunden wurden, lassen den Schluß zu, daß eine überspitzte Magie vorübergehend die weitesten Volkskreise ergriffen hatte. In der vieltausendjährigen ägyptischen Geschichte aber nimmt diese einseitig zugespitzte Geistesverfassung wohl kaum einen breiteren Raum ein als ihn etwa die marxistische Geistesverfassung von gestern und heute in der europäischen Geschichte einnehmen wird, wenn diese es überhaupt auf drei- bis viertausend Jahre kulturellen Lebens bringen sollte.

Verwandten die Ägypter ihre Amulette im Leben ähnlich wie die Babylonier, weshalb wir hier davon nicht mehr besonders zu handeln brauchen, so spielten sie für den toten Ägypter eine viel größere Rolle als für den toten Babylonier. Selbst für den gebildeten babylonischen Durchschnitt gab es nach dem Tod ja nur noch ein unerfreuliches Schattendasein, für den gebildeten Ägypter und bald für jeden Ägypter fing aber mit dem Tod sozusagen das Leben erst an. Daher nennt der Ägypter den Sarg den »Lebenskasten«, das Grab seine »ewige Wohnung« und wandte ihm weit mehr Sorgfalt zu als seiner irdischen Wohnung. Daher auch die außerordentlich große Zahl ägyptischer Amulette in ägyptischen Gräbern. Sie waren für die ewige Wohnung und ihren Inhaber ja noch viel wichtiger als für den irdischen Wohnraum und seinen Inhaber, die nur kurze Dauer hatten. »Die Zeit dessen, was auf Erden getan wird, ist ein Traumbild; denn (beim Tod) sagt man: Willkommen unversehrt und heil! zu dem, der den Westen (das Totenreich ) erreicht hat (Erman).« Da dem Ägypter aber die Bilderschrift nie verlorenging, sondern neben der Schreibschrift, der hieratischen und demotischen, immer vor Augen blieb, so wurde jeder Bildbuchstabe ihm ein Amulett, das mit Hilfe der magischen Formel auch nach dem Tod jederzeit seine Wirkung tat, ja sich mit Hilfe der betreffenden Formel ohne weiteres lebendig machen ließ. Legte man dem Toten erst einen Skarabäus an die Stelle des Herzens oder auf die Brust in der Herzgegend, so genügte häufiger auch das bloße Bild des Skarabäus. Dieser Käfer heißt ägyptisch Cheper. Cheper hieß aber auch »werden, bestehen, sein, schaffen« und deutete somit auf die Auferstehung. Dazu stimmte auch die Beobachtung des Ägypters, daß dieser Käfer eine Mistkugel vor sich herschob, aus der die Jungen wie von selbst zu entstehen schienen. Ganz ähnlich verhielt es sich mit dem Frosch als Amulett. Nach den antiken Naturwissenschaften bedurfte der Frosch keiner Eltern, sondern er entstand von selbst aus dem Schlamm, aus toter Materie wurde dies Lebendige. Wir wissen, daß das ein Irrtum ist; aber wer weiß, daß man sich heute noch allen Ernstes darum bemüht, auf synthetischem Weg Eiweiß herzustellen, dem vergeht das Bedürfnis, die alten Ägypter um ihres Irrtums willen auszulachen. So zeichnete man solche Hieroglyphen, wie wir heute noch Schmetterlinge auf Grabsteinen aufgezeichnet finden. Nur daß diese Schmetterlinge heute nur noch allegorische Bedeutung haben, während jene Hieroglyphen mit Hilfe der magischen Formeln jederzeit lebendig gemacht werden konnten, für den Ägypter also mehr waren als Allegorien. Daß solche Amulette in Ägypten bald sozusagen fabrikmäßig hergestellt wurden, spricht ebensowenig gegen ihre für den einzelnen im konkreten Fall tiefere, echt magische Bedeutung, wie etwa der Umstand, daß bei uns Grabkreuze auch auf Vorrat und fabrikmäßig hergestellt werden. Dem einzelnen, der es auf dem Grab eines geliebten Toten stehen hat, gehen dann ab und zu doch die »Augen« auf für die tiefere Bedeutung solcher »Bilder«, soweit er überhaupt noch ein Organ zum Verständnis dessen besitzt, was über Raum und Zeit und Kausalität hinausreicht, nämlich Seele.

Für die unsicher werdende Bildsichtigkeit der Ägypter im Neuen Reich ein bezeichnendes Beispiel vom Sarkophag Setis I. (siehe die Abbildung auf Seite 179).

Aus den Gewässern des Nun taucht Nun selbst auf (sein Name steht über seinem Kopf). Auf den Fingerspitzen trägt er mit ausgebreiteten Armen eine Barke. Die Inschrift unter der Barke lautet: »Es kommen zum Vorschein die Hände hier aus dem Gewässer und tragen den Gott da.« Der »Gott da« ist Re. Hier abgebildet als Sonnenscheibe, die der Skarabäus vor sich herschiebt. Sonnenscheibe und Skarabäus wie auch die Figuren in der Barke sind schwarz, die Barke selbst weiß. Der Ägypter erkennt daran sofort, daß der Augenblick dargestellt ist, wo Re die Nachtbarke, die ihn durch das Totenreich getragen hat, verläßt, um die Morgenbarke zu besteigen. Wir würden sagen: der Augenblick des Sonnenaufgangs. Rechts vom Skarabäus steht Isis, links ihre Schwester Nephthys. Rechts von Isis im Vorderteil der Barke stehen drei Gestalten mit dem Zeichen des Türflügels über dem Kopf. Es sind die Toröffner des Totenreichs. Links von Nephthys fünf Gestalten. Die Hieroglyphe über den Köpfen bezeichnet den ersten hinter Nephthys als den Erdgott Keb. Es folgen Schu, Hek, was der »Magier« bedeutet, ihm die zwei Ruderer Hu und Sa. Hu ist Gott Überfluß, Sa der Gott, der sich an Weisheit gesättigt hat. Es fehlt Re also auch auf seiner nächtlichen Fahrt durch das Totenreich an nichts. Kehren wir das Bild S. 179 jetzt um, so sehen wir eine weibliche Gestalt von Wasser umgeben, welche die Sonnenscheibe mit ihren ausgestreckten Armen wieder in Empfang nimmt. Die Inschrift lautet: »Die Göttin Nut ist dies. Sie empfängt die Sonne.« Sahen wir vorher den Sonnenaufgang, so jetzt den Sonnenuntergang, um es modern auszudrücken; oder ägyptisch: »Re besteigt die Abendbarke.« Deshalb ist Nut wieder schwarz. Nut steht auf einem Kopf mit dem Königsbart, dessen dazugehöriger Leib sich kreisförmig windet, so daß seine Fußspitzen wieder den Hinterkopf berühren. Die Inschrift in dem kreisförmigen Raum heißt: »Das ist Osiris. Seine Windung ist die Tiefe.« Osiris ist der »Herr des Westens«, des Totenreichs. Sein Leib ist nicht in Schwarz gehalten. Offenbar aus rein künstlerischen Gründen als Gegenbild zu Nun auf der Gegenseite. Dafür aber sind die Hieroglyphen im Kreis, soweit sie es ermöglichen, betont schwarz.

Sethi I. war der Vorgänger des uns bekannten Pharao Ramses II., der 67 Jahre regierte und von dem fast die Hälfte aller auf uns gekommenen Tempelbauten und Ruinen stammen. Beide Könige gehören zum Neuen Reich, zur 19. Dynastie, 1315-1200 v. Chr. Der Vorgang des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs wird auf dem Sarkophag Sethis zwar noch bildlich dargestellt, aber das Bild ist schon die Frucht einer mehr verstandesmäßigen (theologischen) Tätigkeit. Die beiden Götter mit den Rudern, Hu und Sa, sind sogar schon reine Abstraktionen. In die magische Sphäre dringt der Verstand ein und zersetzt sie. Der tiefe sachliche Ernst der Bildsichtigkeit und ihrer künstlerischen Erzeugnisse läßt nach. Der Verstand fängt an, mit ihren Bildern zu spielen. Damit werden sie zu Allegorien im heutigen Sinne des Wortes. Man »denkt« sich nur noch allerlei dabei, »schaut« sie aber nicht mehr. Selbst in der Ptolemäerzeit und später noch arbeitet man gewohnheitsmäßig weiter mit Bildern, aber es kommen plötzlich allerhand Mißgeburten heraus, wie etwa der hier abgebildete Horus in der Uniform eines römischen Kriegers.

Das magische Weltbild stirbt ab. Von der ganzen Magie bleibt nur noch die Zauberei übrig, die nötigenfalls auch zu Taschenspielerkunststücken greift. Wurde einst, entsprechend dem Zeitcharakter des menschlichen Organismus, aus der Natursichtigkeit die Bildsichtigkeit des magischen Weltbildes, so kündigt sich jetzt ein neues Weltbild an. Es ging da dem Ägypter mit seinen Bildern, wie es uns heute mit unseren Begriffen geht. Sie stehen auch jedermann zur Verfügung, ohne daß man sich noch viel dabei zu denken braucht; sie sind leer geworden. Sichtbar wird dieser Zustand am deutlichsten in der Kunst, die dann satirisch, sentimental, zynisch wird. Vom ägyptischen Tierkult ist dann nur noch die Satire übrig, wie das folgende Bild nach einem Turiner Papyrus zeigt: