|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Lehnte die zeitgenössische Wissenschaft, was Berosus über Danes und die »Chaosungeheuer« berichtete, als phantastischen Unsinn oder bestenfalls als mythische Spielereien kindlicher Gemüter ab, so hat sie sich mit einem anderen Auszug aus Berosus immer wieder sehr ernsthaft befassen müssen. Dieser Auszug lautet:

» Nachdem Arbatos gestorben, habe sein Sohn Chisouthros 18 Saren (64.800 Jahre) geherrscht. Zu seiner Zeit sei eine große Flut geschehen. Diese Erzählung sei folgendermaßen aufgezeichnet worden: Kronos sei ihm (dem Chisouthros) im Schlafe erschienen und habe ihm kundgetan, daß am 15. Tage des Monats Daisios (Mai/Juni) die Menschen durch eine Flut vernichtet werden würden. Er habe ihm deshalb befohlen, schriftlich aller Dinge Anfang, Mitte und Ende (aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen) in Sispara (Sippar in Nordbabylonien), der Stadt des Sonnengottes, zu vergraben, alsdann ein Schiff zu bauen, und mit seinen Verwandten und nächsten Angehörigen hineinzusteigen; er solle auch Speisen und Getränke hineinschaffen und Vögel und vierfüßige Tiere hineinbringen und nach Ausführung alles dessen abfahren. Wenn er (Chisouthros) nun gefragt werde, wohin er fahre, solle er sagen: ›Zu den Göttern, um für die Menschen gutes zu erflehen‹. Da habe er gehorsam ein Schiff gebaut, und zwar 5 Stadien lang und 2 Stadien breit; er habe alles, was ihm aufgetragen war, zusammengebracht und Weib, Kinder und nächste Angehörige einsteigen lassen.

Nachdem nun die Flut geschehen war, habe Chisouthros gleich nach (ihrem) Ende einige von den Vögeln hinausgelassen; da diese aber keine Nahrung fanden und auch keine Stätte, wo sie sich niederlassen konnten, seien sie zu dem Fahrzeug zurückgekommen. Chisouthros habe dann nach einigen Tagen die Vögel wiederum hinausgelassen; diese seien dann aber wieder zu dem Schiff zurückgekommen, diesmal mit lehmbeschmutzten Füßen. Zum dritten Mal hinausgelassen, seien sie nicht wieder zu dem Fahrzeug gekommen. Da habe Chisouthros gefolgert, daß der Erdboden wieder sichtbar geworden sei; er habe dann ein Stück von den Fugen des Fahrzeugs auseinander genommen und gesehen, daß das Schiff auf einen Berg aufgelaufen sei; dann sei er mit seinem Weibe, seiner Tochter und dem Steuermann an Land gegangen, habe sich betend zur Erde geworfen, einen Altar errichtet und den Göttern geopfert; darnach sei er nebst denen, die das Fahrzeug verlassen hatten, (plötzlich) verschwunden. Als nun Chisouthros mit den Steinen nicht wiederkam, seien die im Fahrzeug zurückgebliebenen Leute ausgestiegen und hätten ihn gesucht, indem sie ihn beim Namen riefen. Chisouthros selbst aber sei von ihnen nicht mehr gesehen worden; wohl aber sei eine Stimme aus der Luft erklungen mit dem Befehl, gottesfürchtig zu sein, wie es sich gehöre: denn auch jener (Chisouthros) sei wegen seiner Gottesfurcht davongegangen und wohne nun bei den Göttern; derselben Ehre seien auch sein Weib, seine Tochter und der Steuermann teilhaftig geworden. (Die Stimmen) sagten ihnen ferner, sie sollten nach Babylon (Babylonien) zurückgehen, um, wie es ihnen vom Schicksal bestimmt sei, die Schriften aus Sispara zu entnehmen und den Menschen mitzuteilen; und das Land, wo sie waren, gehöre zu Armenien.

Als sie dieses vernommen, hätten sie den Göttern geopfert und seien zu Fuß nach Babylon (Babylonien) gezogen. Von dem Fahrzeug sei, nachdem es sich in Armenien niedergelassen habe (Ararat?), noch ein Teil in den zu Armenien gehörenden Bergen der Korydäer erhalten, und manche Leute holten sich Asphalt von dem Fahrzeug, indem sie ihn abschabten; diesen verwendeten sie als Schutzmittel gegen Krankheiten.

Nachdem sie nun nach Babylon (Babylonien) gekommen seien, hätten sie die Schriften in Sispara ausgegraben, viele Städte gegründet, Heiligtümer neu erbaut, und Babylon wieder besiedelt.«

Jeder Leser wird ohne weiteres bei dieser Erzählung gemerkt haben, wie nahe sie sich mit der uns allen geläufigen Sintflutfrage aus dem Alten Testament berührt. Die Wissenschaft brachte die beiden denn auch miteinander in Beziehung. Besonders tüchtige Rationalisten neigten dazu, einer habe sie vom anderen abgeschrieben, vertieften sich in das Problem, wer der Abschreiber sei, und sahen in beiden Erzählungen in der Hauptsache nur die Erinnerung an eine besonders folgenschwere Überschwemmung der Euphrat- und Tigrisgegend, die für jene primitiven Menschen gleich die Welt bedeutete. Daß die ganze Erde einmal von einer Flut so ernsthaft bedroht gewesen sei, war eine gar zu kindische Vorstellung, als daß die Wissenschaft sie allgemein hätte ernst nehmen können. Noch viel weniger aber den Gedanken, der sich in beiden Erzählungen findet, diese die ganze Erde bedrohende Flut habe irgend etwas mit menschlicher »Sünde« zu tun gehabt. Das mochte man Unmündigen der Vorzeit einreden, nicht aber modernen Gelehrten.

Aber die heutige Erd- und Vorweltkunde kann sich ebensowenig wie die heutige Völkerkunde an solcher Gelehrsamkeit genügen lassen. Funde, die gewaltige Erdkatastrophen voraussetzen, durchlöchern sie immer hoffnungsloser. Wenn es sich bei dem Ereignis, von dem Berosus und die Bibel erzählen, nur um eine etwas heftige Überschwemmung von Euphrat und Tigris gehandelt hat oder schlimmstenfalls seit Eduard Sueß (»Antlitz der Erde«) um eine Meeresflut mit Zyklon, wie kommt es dann, daß sich die Sintflutsage, in allem Wesentlichen gleichlautend, auch in Amerika, Australien und Afrika findet, wo man weder Griechisch konnte, wie Berosus, noch Hebräisch, um Moses abschreiben zu können? Bei all diesen Sagen handelt es sich ferner, wenn man genauer hinsieht, nicht um Salzwasser (Meer), sondern um Regenwasser (vgl. R. Andree: »Flutsagen«), nicht um Meeresfluten, sondern um gewaltige Himmelsfluten, begleitet von Erdbeben, Aufbrechen der Grundwasser, Nachsinken des Landes ins Meer. Keine Lokalkatastrophe, sondern eine solche, die an ganz verschiedenen Stellen der Erde erlebt wurde und bei Babyloniern, Juden, Indianern, bei Fidschi-Insulanern, Polynesiern, Indern und Chinesen auffallend gleichartig von Geschlecht zu Geschlecht überliefert wird. Unter solchen Umständen muß es sich doch wohl um eine Art Weltereignis und eine Weltkatastrophe gehandelt haben. (Wenn man es nicht mit einem jungen Privatdozenten von heute hält, der, auf die »Religion der Primitiven« losgelassen, meint, bei der Entstehung der Sintflutsagen spiele ein Motiv mit, das die kindliche Traumphantasie Überschwemmungs- und Überflutungsbilder schauen läßt: der Urindrang.) Woher aber diese ungeheuerlichen Regengüsse? J. Riem (»Die Sündflut«) versucht dafür eine Erklärung, verlegt die Flut aber an den Ausgang der Tertiärzeit, eine Datierung, die sich nach den Angaben eines ersten Paläontologen, wie Dacqué es ist, erdgeschichtlich nicht halten läßt. Auch Dacqué kommt aufgrund seiner Untersuchungen zu der Ansicht, daß es sich nicht um ein mesopotamisches Lokalereignis gehandelt haben kann, sondern um eine Erdkatastrophe gehandelt haben muß. Zu ihrer Erklärung hält auch Dacqué Hörbigers schon in der Einführung erwähnte »Glazialkosmogonie, eine neue Entwicklungsgeschichte des Weltalls und des Sonnensystems« trotz dem Widerspruch der meisten Zunftastronomen für die heute weitaus brauchbarste Hypothese. Wer sich dafür besonders interessiert, der sei an dieser Stelle wenigstens auf zwei kleinere Schriften aufmerksam gemacht, die in Hörbigers Theorie gemeinverständlich einführen, nämlich auf H. Voigt: »Eis, ein Weltbaustoff« und Hanns Fischer: »Die Wunder des Welteises.«

Der Wert der Sintflutsage bei Berosus wird aber noch bedeutend erhöht durch den Fund des sogenannten » Gilgameschepos«. Es ist ein weiterer Beleg dafür, wie fest und sicher dieser Priester des Bei auch bei seinem Bericht über die Sintflut in der tausendjährigen, babylonischen Überlieferung steht. Auch im »Gilgameschepos« ist ausführlich von der Sintflut die Rede, und zwar in weitgehender Übereinstimmung mit der Erzählung im Alten Testament und anderer Erdteile und Völker über dasselbe Ereignis, trotzdem sie nie mit Euphrat und Tigris in Berührung gekommen sein dürften. Aufmerksam machen möchte ich in diesem Zusammenhang auf eine Stelle im sogenannten »Totenbuch« der Ägypter, das uns noch sehr beschäftigen wird, die von den Forschern über die Sintflutsagen, wie mir scheint, bis jetzt übersehen wurde. Auf eine Frage des Toten antwortete Tum: »Ich will verderben, was ich gemacht habe. Diese Erde wird durch eine Flut zu Wasser werden, wie sie es zu Anbeginn war, und ich werde allein mit Osiris übrigbleiben.«

Das bis jetzt älteste Epos, das aus dem Orient auf uns gekommen ist, wenn leider auch stellenweise nur verstümmelt, muß uns etwas eingehender beschäftigen. Das Epos besteht aus zwölf Tafeln, die fast alle in der Bibliothek Assurbanipals (668-626 v. Chr.) in Ninive gefunden wurden. Auf den Tafeln findet sich mehrfach die Notiz, es handle sich um die Abschrift aus einem älteren Original. Von älteren Stücken sind bis jetzt zwei bekanntgeworden, die von den Assyriologen in die Zeit der ersten Dynastie (2232-1933 v. Chr.) verlegt wurden. Das Epos geht aber sicher auf noch ältere Überlieferungen zurück, wofür es zwar nicht textkritische, wohl aber, wie sich zeigen wird, gute biologische Gründe gibt. Sein Inhalt sei zunächst (meist nach Ungnad) hier kurz nacherzählt. Nur eine Anzahl für uns besonders interessanter Stellen wird möglichst wortgetreu angeführt.

Auf der Tafel I wird Held Gilgamesch gepriesen, der die tiefsten Geheimnisse durchschaute, der Weisheit Decke, die alles verhüllt. » Verdecktes enthüllte er, von der Sintflut Urzeit brachte er Kunde.« Er ging einen fernen Weg und schrieb auf eine Steintafel die ganze Mühsal. Er gründete die feste Stadt Uruk (in Südbabylonien). Da die Einwohner aber unter seiner Herrschaft litten, es scheint, als wäre ihnen das Mauerbauen besonders zuwider gewesen, die bisher vielleicht Nomaden waren, schuf Aruru, die auch den Gilgamesch geschaffen, indem sie »Lehm abkniff«, den Engidu, um Gilgamesch sozusagen anderweitig zu beschäftigen.

»Bedeckt war mit Haar sein ganzer Körper,

er trug das Haupthaar wie ein Weib;

Das Gebilde seines Haupthaars sproßte wie Nisaba (Getreide).

Er wußte nichts von Land und Leuten,

an Kleidung gleichend dem Gott der Herden.

Mit den Gazellen ißt er Kräuter,

Mit dem Vieh geht er zur Tränke,

Mit dem Gewimmel des Wassers ist froh sein Herz.«

Engidu war also, an Gilgamesch gemessen, schon ganz Nomaden- und Säugetiermensch, wie wir sagen würden. Als er einem Jäger die Fanggruben zerstört und die Netze vernichtet, um seine geliebten Tiere vor ihm zu schützen, und sich der Jäger voll Furcht vor Engidus Anblick bei seinem Vater darüber beschwert, weist dieser ihn an Gilgamesch, den Herrn von Uruk. Dieser gibt ihm eine Priesterin der Göttin Ischtar mit, Engidu zu verführen, was ihr auch gelingt.

» Als er sich an ihren Reizen gesättigt, richtete er die Blicke auf sein Vieh. Kaum sahen sie Engidu, da flüchten die Gazellen dahin, das Vieh des Feldes wich vor ihm zurück.«

Engidu steht wie gebannt, seine Sinne sind wie gelähmt, »weil sein Vieh davonging«. Er mäßigte sich, »nicht war wie früher sein Ungestüm«, er zivilisierte sich, wie wir sagen würden, lauscht der Priesterin, die ihm einen langen, auf Engidu deutenden Traum erzählt, der ihn veranlaßt, mit nach Uruk zu gehen.

Auf der Tafel II ist kaum eine Zeile vollständig erhalten. Man erfährt nur, daß Engidu mit Gilgamesch kämpfte, aber unterliegt. Dann schließt Gilgamesch Freundschaft mit Engidu, um gemeinsam mit ihm gegen Humbaba, den Schützer des Zedernbergs, zu ziehen. Nach Greßmann enthält diese Tafel noch folgenden schweren Traum Engidus, den er Gilgamesch erzählt (Ungnad setzt ihn auf die Tafel VII). Ein Dämon, finster von Antlitz, und Adlerkrallen sind seine Nägel, führte Engidu in die Unterwelt, nachdem er seine Arme mit Flügeln, einem Vogel gleich, versehen hat.

»Steig mir hinab in die Behausung der Finsternis, die Wohnung Irkallas (der Totengott), Nach der Behausung, die man betritt, ohne wieder hinauszugehn,

Nach dem Wege, dessen Lauf sich nicht wieder zurückwendet,

Nach der Behausung, deren Bewohner das Licht entbehren,

Wo Erde ihre Nahrung, Lehm ihre Speise ist;

Bekleidet sind sie wie Vögel mit Flügelkleide,

Und das Licht schauen sie nicht, in Finsternis wohnen sie.«

Engidu ist im Traum dem Dämon in die Unterwelt gefolgt und berichtet jetzt Gilgamesch, was er dort selbst gesehen hat:

»In der Erdbehausung, wohin ich hineinging,

Liegen am Boden die Szepter, sind niedergebeugt die Kronen,

Dort wohnen die Machthaber, die seit der Vorzeit Tagen das Land beherrschten.

In dem Hause des Staubes, das ich betrat,

Wohnen Priesterfürst und Klagepriester,

Wohnen Beschwörer und Verzückte,

Wohnen die Oberpriester der großen Götter,

Wohnt Etana (mythischer Held), wohnt Giva (Gott der Fluren),

Wohnt die Herrin der Erde, Ereschkigal (Gattin des Totengottes);

Belistri (Herrin der Steppe), die Schreiberin der Unterwelt, steht gebeugt vor ihr,

Auf eine Tafel blickend liest sie ihr vor.

Sie erhob ihr Haupt und sah mich,

Sie stand auf und nahm diesen Menschen (nämlich Engidu) zu sich.«

Auf der Tafel III faßten einander bei der Hand Gilgamesch und Engidu, gingen zum hohen Palaste hin vor Ninsun, die große Königin (die göttliche Mutter von Gilgamesch), die jetzt dem Sonnengott Schamasch ein Opfer bringt für das Gelingen des Krieges ihres Sohnes gegen Humbaba.

Als die Freunde zum Hain Humbabas gelangen, hat Engidu wieder Träume. Den ersten legt Gilgamesch als günstig aus. Dann bittet Gilgamesch darum, Engidu einen zweiten Traum zu senden.

»

Ein Schlaf, wie er sich über die Menschen ergießt, fiel auf ihn (Engidu).

In der mittleren Nachtwache beendete er seinen Schlaf.

Erstand auf und redete zu seinem Freunde:

Mein Freund, riefet du mich nicht? Warum bin ich wach?

Rührtest du mich nicht an? Warum bin ich aufgeschreckt?

Ging nicht ein Gott vorüber?

Warum sind meine Glieder gelähmt? ...«

Aber auch den Traum, den Engidu dann erzählt, scheint Gilgamesch günstig ausgelegt zu haben. Sie setzen jedenfalls ihren Weg fort, gelangen an ein Parktor und erschlagen seinen Wächter. »Als aber Engidu als erster das kunstvolle Tor berührt, wird er, wie es scheint, von einer Zauberkraft gelähmt; nur mit Mühe gelingt es Gilgamesch, den Freund durch Beschwörung wieder zu entzaubern. Die unheilvolle Kraft des Tores hat aber bereits ihre Wirkung ausgeübt, sie wird, wenn auch erst nach längerer Zeit, die Ursache des frühen Todes des Helden (Ungnad).«

Tafel V, die Helden bestaunen den Zedernberg, der Rest der Tafel, der den Sieg über Humbaba erzählt haben wird, ist zerstört.

Tafel VI, die beiden sind wieder in Uruk, und Ischtar, die Göttin, entbrennt in Liebe zu Gilgamesch:

»Wohlan, Gilgamesch, sei mein Buhle!

Deine Frucht schenke, ja schenke mir!

Du sei mein Mann, ich sei dein Weib!«

Aber Gilgamesch verschmäht ihre Liebe und hält ihr vor, wie sie noch jedem, der ihr folgte, Unglück gebracht hat. Außer sich beschwert sich Ischtar bei Anu, ihrem Vater:

»Mein Vater, einen Himmelsstier schaffe, Gilgamesch soll er vernichten,

Mit Feuer sollst du füllen seinen ganzen Leib.

Wenn du mich abweist, meine Bitte nicht hörst,

Zerschlag ich der Unterwelt Türen, zerbrech ich den Riegel.

Werde ich hinaufführen die Toten, daß sie die Lebenden essen,

Daß mehr als Lebendige der Toten es gebe!«

Der Stier tötet denn auch viele, bis es Engidu mit der Hilfe Gilgamesch' gelingt, ihn zu erschlagen.

Auf der Tafel VII flucht Engidu aufgrund unheilverkündender Träume der Priesterin, die ihn nach Uruk gelockt hat. Aber Schamasch, der Sonnengott, beruhigt ihn wieder. In der folgenden Nacht wird er wieder von Todesträumen geplagt, und bald wird Engidu schwer krank. Gilgamesch klagt: » Mein Freund, es erfüllt sich der Traum, der Böses ahnen ließ.« Engidu liegt auf dem Lager, einem Toten gleichend und sagt zu Gilgamesch:

»Es verwünschte mich, mein Freund, ein böser Dämon.

Wie einer, der in der Schlacht verwundet, werde ich sterben.

Ich fürchtete den Kampf, so muß ich ruhmlos enden.

Mein Freund, wer im Kampfe fällt, ist glücklich;

Ich aber muß auf dem Lager mein Leben beschließen.«

Hier bricht die Tafel ab, und auch von der Tafel VIII ist nur die ergreifende Klage des Gilgamesch über den Tod des Freundes erhalten, den er erst für schlafend hielt:

»Engidu, mein lieber Freund, du Panter des Feldes,

Nachdem wir alles erreicht, den Berg erstiegen,

Den Himmelsstier packten und dann erschlugen,

Humbaba niederwarfen, der im Zedernwald wohnte,

Was ist das nur für ein Schlaf, der dich jetzt packte?

Finster siehst du aus und hörst nicht meine Stimme.«

Doch der erhebt nicht mehr sein Auge.

Er berührte sein Herz, doch es schlägt nicht mehr!

Da deckte er den Freund zu wie eine Braut.

Einem Löwen gleich brüllt er laut,

einer Löwin gleich, die ihrer Jungen beraubt ist.

Er wendet sich hin dem Toten zu,

er rauft sich die Haare ...

Tafel IX. Nun hat Gilgamesch die Furcht vor dem eigenen Tod ergriffen. Er macht sich auf den Weg zu seinem Ahn Utnapischti (»er hat Leben gefunden«), von dem er weiß, daß er den Tod nicht geschaut hat. Die Philologen setzen ihn dem Chisouthros bei Berosus gleich. Gilgamesch gelangt zum Gebirge Maschu, dem Ende der Welt, wo zwei Skorpionmenschen wachen, »deren Furchtbarkeit schrecklich, deren Anblick Tod ist, entsetzlich ist ihr Schreckensglanz, die Berge bedeckend; bei der Sonne Aus- und Eingang (aus dem Gebirge nämlich) bewachen sie die Sonne.« Doch die Skorpionmenschen behandeln ihn, »da zwei Drittel an ihm Gott, ein Drittel an ihm Mensch ist«, wohlwollend, und der männliche Skorpionmensch fragt ihn, wie er bis an das Ende der Welt komme zu diesem Gebirge, das schwer zu überschreiten? Gilgamesch antwortet:

»Zu Ut-napischti, meinem Ahn, will ich gehen,

der da hintrat in die Versammlung der Götter und das Leben erschaute;

über Tod und Leben will ich ihn fragen.«

Der Skorpionmensch antwortet:

»Nie gab es, Gilgamesch, einen Weg dorthin,

Im Gebirge hat noch niemand einen Pfad gefunden.

Zwölf Meilen weit ist das Innere des Gebirges,

Dicht ist die Finsternis, nicht gibt es Licht.«

Doch da Gilgamesch darauf besteht, lassen ihn die Skorpionmenschen durch das Tor. »Den Weg der Sonne schlug er ein« (offenbar, den sie nachts zurücklegt), und nach einer Wanderung von zwölf Meilen in tiefster Finsternis erblickt er wieder Licht und einen Götterhain am Meer, wo mit Edelsteinen bewachsene Bäume prangen.

Tafel X. Auf dem Meere thront die göttliche Schenkin Siduri. Als sie ihn sieht, mit Fell bekleidet, ein Anblick zum Fürchten, »er hat Götterfleisch an seinem Leibe, es ist Weh in seinem Herzen«, verschließt sie ihr Tor und öffnet es erst wieder, als Gilgamesch droht, die Tür zu zerschlagen, den Riegel zu zerbrechen. Er klagt ihr sein Leid, als sie nach seinem Kummer fragt.

»Ich bekam Angst vor dem Tode, deshalb laufe ich durch die Wüste,

Das Schicksal meines Freundes liegt schwer auf mir ...

Werde ich auch wie er mich niederlegen müssen,

ohne wieder aufzustehen in alle Ewigkeit?«

Er will von ihr den Weg nach Ut-napischti erfahren, aber sie sagt:

»Nie gab es, Gilgamesch, eine Überfahrtsstelle.

Und keiner, der seit der Vorzeit Tagen (hier) ankam, kann das Meer überschreiten.

Überschritten hat das Meer nur der Held Schamasch (der Sonnengott).

Doch wer kann außer Schamasch hinübergehn?

Schwer zugänglich ist die Überfahrtsstelle, schwierig der Weg zu ihr,

und abgründig sind die Wasser des Todes, die vor ihr liegen.

Wo willst du denn, Gilgamesch, das Meer überschreiten?

Und kommst du zu den Wassern des Todes, was willst du dann tun?

Aber eine Möglichkeit sieht Siduri schließlich doch. Ur-Schanabi, der Schiffer des Ut-napischti, ist in der Nähe, der gerade im Wald Kraut pflückt und »Steinkisten« bei sich hat. (Ihr Zweck ist trotz mancherlei Erklärungsversuchen noch nicht geklärt.)

Auch dem Ur-Schanabi klagt Gilgamesch sein Leid, und der Schiffer ist bereit, ihn mitzunehmen. Nur hat Gilgamesch die Überfahrt gehemmt, weil er die Steinkisten zerbrach. Deshalb muß er erst im Walde riesige Stangen schneiden, mit denen beide dann das Schiff besteigen. In drei Tagen erreichen sie die Wasser des Todes, und nun muß Gilgamesch eine Stange nehmen, denn » die Wasser des Todes darf deine Hand nicht berühren«. So verbraucht Gilgamesch zwei Schock Stangen, und dann nähern sie sich offenbar dem Strand, denn es heißt, daß Gilgamesch seine Kleidung auszog und den Mastbaum hochnahm. Da sieht Ut-napischti ihn von Ferne und spricht zu sich selbst:

»Warum sind zerbrochen des Schiffes Steinkisten,

und fährt einer im Schiffe, der nicht zu mir gehört?

Der da kommt, ist doch gar kein Mensch,

Die rechte Hand eines Mannes hat er doch nicht!

ich blicke hin, aber ich verstehe es nicht,

ich blicke hin, aber nicht durchschaue ich es.«

Als das Schiff gelandet ist, fragt Ut-napischti Gilgamesch ebenfalls nach dem Grund seines Kommens und seinem Begehr. Gilgamesch antwortet, wie er schon den Skorpionmenschen und der göttlichen Schenkin Siduri geantwortet hat, und dann fragt er offenbar nach dem Rätsel von Tod und Leben, denn Ut-napischtis Antwort ist erhalten:

»Wütend ist der Tod, keine Schonung kennt er.

Bauen wir ewig ein Haus, segeln wir ewig?

Teilen Brüder ewig?

Findet ewig Zeugung statt auf Erden?

Steigt der Fluß ewig, die Hochflut dahinführend?

Seit jeher gibt es keine Dauer:

Der Schlafende und der Tote, wie gleichen sie einander!

Nicht kann man zeichnen des Todes Bild.

Es versammeln sich die Anunnaki, die großen Götter,

Mammetu, die Schicksalschaffende, bestimmt mit ihnen die Geschicke,

Sie legen hin Tod und Leben,

ohne zu bestimmen des Todes Tage.«

Die Tafel XI beginnt mit den Worten Gilgameschs, die in direktem Gegensatz zu dem stehen, was Ut-napischti beim ersten Anblick Gilgameschs gesagt hat:

»Ich schaue dich an, Ut-napischti,

Deine Gestalt ist nicht anders, gerade wie ich bist du,

Ja, du bist nicht anders, gerade wie ich bist du.«

Als er den Ahn weiter fragt, wie er in die Götterversammlung gekommen sei und das Leben fand, berichtet ihm Ut-napischti »eine verborgene Kunde, ein Geheimnis der Götter, nämlich in großer Ausführlichkeit die Geschichte von der großen Flut. Dann sucht Ut-napischti dem Enkel zum ewigen Leben zu verhelfen. Zunächst soll er sechs Tage und sechs Nächte nicht schlafen. Aber er besteht diese Probe nicht. »Wie er nun dasitzt in ruhender Stellung, bläst gegen ihn an der Schlaf wie ein Orkan«, und er schläft ein. Dann gibt Ut-napischti dem Enkel verborgene Kunde vom »Kraut des Lebens«, dessen Name ist »Als Greis wird wieder jung der Mensch«. Gilgamesch holt es auch aus der Tiefe des Meeres, aber als er am Tag danach ein Bad nimmt, roch eine Schlange den Duft des Krautes und nahm es. Alle Mühe und Arbeit war vergebens, unverrichteter Sache kehrt Gilgamesch nach Uruk zurück, das ewige Leben hat er nicht gefunden.

Aus der Tafel XII erfahren wir, wie Gilgamesch seinen Freund Engidu aus der Unterwelt heraufbeschwören will. Eine Gottheit gibt ihm dazu Verhaltungsmaßregeln, aber er kann ihre strengen Vorschriften nicht halten. Da wendet er sich an »Vater Ea«, den menschenfreundlichen, den wir schon kennen, und Ea hilft. Er sagt zu Nergal, dem Totengott:

»Mannhafter Held Nergal, tu, was ich dir sage!

Sogleich öffne ein Loch in der Erde,

Den Schattengeist Engidus führe aus der Unterwelt herauf,

Damit er seinem Bruder die Ordnung der Unterwelt verkünde.«

Nergal führt dann auch »den Schattengeist Engidus wie einen Wind« aus der Unterwelt herauf, und das Epos schließt mit einem Zwiegespräch zwischen Gilgamesch, der fragt, und Engidu, der antwortet, von dem die folgenden zwei Bruchstücke erhalten sind:

»Sag' an mein Freund, sag' an mein Freund,

Die Ordnung der Unterwelt, die du schautest, sag' an!«

»Ich will es dir nicht sagen, mein Freund, ich will es dir nicht sagen.

Wenn ich die Ordnung der Unterwelt, die ich schaute, dir sagte,

Müßtest du dich den ganzen Tag hinsetzen und weinen.«

»So will ich mich den ganzen Tag hinsetzen und weinen.«

»Siehe den Leib, den anfaßtest, daß dein Herz sich freute,

Den frißt das Gewürm wie ein altes Kleid.

Mein Leib, den du anfaßtest, daß dein Herz sich freute,

ist dahingeschwunden, ist voll von Staub!

In Staub ist er niedergekauert,

in Staub ist er niedergekauert!«

Nach einer großen Lücke schließt die Tafel mit diesen Zwiegespräch:

»Wer den Tod des Eisens starb, sahst du einen solchen?«

»Ja, ich sah: Auf einem Ruhebett ruht er, reines Wasser trinkt er.«

»Wer in der Schlacht getötet ist, sahst du einen solchen?«

»Ja, ich sah: Sein Vater und seine Mutter halten sein Haupt und sein Weib ist über ihn gebeugt.«

»Dessen Leichnam aufs Feld geworfen ist, sahst du einen solchen?«

»Ja, ich sah: Sein Totengeist ruht nicht in der Erde.«

»Dessen Totengeist einen Pfleger nicht hat, sahst du einen solchen?«

»Ja, ich sah: Im Topf Gebliebenes, auf die Straßen geworfene Bissen muß er essen.«

Das ist der letzte Trost, der Gilgamesch blieb: der Tod in der Schlacht ist immer noch der beste Tod. Dann ist man wenigstens nicht allein. Vater und Mutter pflegen den Toten und sein Weib ist bei ihm. Der schlimmste Tod aber ist, kein Grab in der Erde zu erhalten, denn der Geist eines solchen Toten irrt friedlos auf der Erde umher, und fast ebenso schlimm ist es, in der Erde ruhen ohne Sohn oder Freund, ohne »Pfleger«, der sich des Grabes und der Riten für den Verstorbenen annimmt. Ihm fehlt es in der Unterwelt an jeder guten Nahrung. Von kümmerlichen Topfresten und eklen Bissen, die auf die Straße geworfen werden, muß er sich nähren.

Drei Gestalten heben sich in dem Epos besonders heraus. Die älteste ist unzweifelhaft Ut-napischti, der Chisouthros des Berosus, der nach der Sintflut zu den Göttern versetzt wurde und den Tod nicht sah. Im Gilgameschepos verhilft ihm der menschenfreundliche Gott Ea dazu.

Viel jünger sind Gilgamesch und Engidu. Sie werden als Zeitgenossen dargestellt, so verschieden sie auch voneinander sein mögen. Die Wissenschaft sucht hinter Gilgamesch vor allem eine geschichtliche Persönlichkeit, weil er in verschiedenen anderen Texten neben geschichtlich nachweisbaren Herrschern genannt wird. Sie stützt diese Annahme vor allem durch eine babylonische Steintafel, auf der ein »Ältester« von Uruk berichtet, er habe die Mauer, das alte Werk des Gilgamesch, wieder aufgerichtet (Greßmann). Dagegen ist an sich nichts einzuwenden. Geht doch auch z. B. die Gestalt des Dietrich von Bern nachweisbar auf den Gotenkönig Theoderich zurück. Daß aus einer großen geschichtlichen Gestalt ein Sagenheld wird, kommt häufiger vor. Aber ebenso häufig auch, daß eine uralte mythische Gestalt sich nach und nach zum Helden einer bestimmten Zeit rationalisiert, was namentlich dann geschieht, wenn ein neuer Mythos einen alten verdrängt. Wir können eine solche Wandlung ganz deutlich bei Siegfried beobachten, wenn seine Gestalt auch im Nibelungenlied immer noch nicht den kosmischen Glanz aus dem Mythos germanischer Urzeit verloren hat. An sich können wir also Gilgamesch gerade so gut für eine mythische wie für eine geschichtliche Figur halten, sogar annehmen, daß beides der Fall ist, solange nicht triftigere Gründe, als das Weltbild eines einzelnen, sei es nun mehr rationalistisch oder magisch-mythisch abgestimmt, zu der einen oder der anderen Auffassung zwingen. Wenn man aber z. B. folgert, weil Assurbanipal, als er die elamitische Hauptstadt Susa erobert hatte (645 v. Chr.), die von den Elamitern geraubte Stadtgöttin von Uruk nach Uruk zurückführte, müsse Gilgameschs Zug gegen Humbaba deshalb auch den Zweck gehabt haben, ein von dem Elamiter Humbaba geraubtes Götterbild der Ischtar wieder nach Uruk zurückzubringen, so gibt es dafür in dem Epos selbst keinerlei stichhaltige Gründe. Wenn die Reise des Gilgamesch zu Ut-napischti als Mittelmeerreise lokalisiert wird, das Gebirge Maschu als Libanon-Antilibanon und die »Wasser des Todes« als Atlantischer Ozean, so stecken wir plötzlich wieder in jenem Rationalismus, der für das Wesentliche gar kein Auge mehr hat. Ganz offensichtlich reicht das Epos in seinem Kern in unvordenkliche Zeiten zurück, für die es keinerlei uns zugängliche geographisch-geschichtliche Örtlichkeiten, Zahlen und Personen mehr gibt.

Mit der dafür entscheidenden Stelle hat Dacqué sich ausführlich auseinandergesetzt, die Stelle, wo Ut-napischti, als er Gilgamesch erblickt, zu sich selbst spricht: »Es fährt einer zu mir, der nicht zu mir gehört, der da kommt, ist doch gar kein Mensch, die rechte Hand eines Mannes hat er doch nicht.« Wohingegen nun später Gilgamesch sich äußert: »Ich schaue dich an, Ut-napischti, deine Gestalt ist nicht anders, gerade wie ich bist du, ja, du bist nicht anders, gerade wie ich bist du.« Ut-napischti sieht auf die Hand des anderen und sagt, er ist gar kein Mensch, denn er hat nicht die rechte Hand eines Mannes (wie Ut-napischti sie kennt und gewohnt ist). Gilgamesch aber sieht nicht auf die Hand, sondern auf die ganze Gestalt, weshalb er sagt: »Gerade wie ich bist du.« Dacqué bemerkt dazu: »Hier ist klar, daß Ut-napischti eine ältere Handform besaß, welche – das bleibt dahingestellt; und Gilgamesch als der Spätere besitzt eine andersartige. Jedoch scheint die Differenz nicht so groß gewesen zu sein, daß sich die Gestalten nicht als gleichen Stammes erkannt hätten ... Wir haben es also bei Ut-napischti mit einer uralten Menschengestalt zu tun, er wird also nicht der Spätmensch mit der spreizbaren Hand, sondern der ältere Typus mit embryonal verwachsenen Fingern gewesen sein ... Es mag festgestellt werden, daß wir uns damit in einem uralten Zeitkreis befinden, und daß die äußerlich verwachsene Hand dem Zeitcharakter nach in den Gestaltungskreis des Mesozoikums gehört, wo solche Verwachsungen einer vollkommen fünffingrigen primitiven Extremität zwar bei Wassertieren, aber auch in menschlich-embryonaler Form bei jenen Sandsteingefährten vorkommen.« Es sind die auf der nächsten Seite abgebildeten Fährten in altmesozoischen Thüringer Buntsandstein gemeint, von denen schon die Rede war.

Folgen wir der Typentheorie, so hätten wir also in den oben genannten Zeilen des Gilgameschepos eine letzte Erinnerung an menschliche Zustände, die Millionen Jahre zurückliegen. Vorläufig erschrickt der heutige Mensch, der keine Zeit für die neuesten Forschungen und Grabungen der Erd- und Vorweltkunde in ihrem Zusammenhang mit der Biologie übrig hat, vor so ungeheuerlichen Zeiträumen, aber es weist so viel auf sie hin, daß wir uns allmählich daran werden gewöhnen müssen; und die Erde gibt dazu seit einigen Jahrzehnten immer wieder und immer neue Gegenstände preis, als wollte sie unsere kurzlebige, europäische Weisheit, auf die wir so außerordentlich stolz sind, verhöhnen. Der Direktor der prähistorischen Abteilung des Wiener Naturhistorischen Museums, Professor Bayer, hat im Sommer 1926 im Löß in der Wachau, wo er schon 1908 einen bedeutsamen vorgeschichtlichen Fund machte, eine etwa 25 cm lange geschnitzte Frauengestalt aus Bein gefunden, das nicht von einem Elefantenzahn, sondern von dem Stoßzahn eines Mammut stammt; das Figürchen muß also 25.000 bis 30.000 Jahre alt sein. Was besagen 6.000 Jahre Geschichte, die jetzt dank babylonischer und ägyptischer Ausgrabungen, dank der germanischen Vorgeschichte (Dolmen, Menhir, Stonehenge) zu übersehen anfangen, im Vergleich zu den 25.000 Jahren eines solchen Figürchens? Was sind die 25.000 Jahre eines solchen Figürchens im Vergleich zu fünfzig Millionen Jahren, welche die heutige Geologie aus den Erdschichten abliest? Und wenn Vorweltkunde,

Anatomie und Biologie, miteinander arbeitend, der Annahme zuneigen, daß der Mensch als Typus seit dem Beginn der Großhirnentwicklung in der Säugetierwelt schon eine Geschichte von 20 Millionen Jahren besitzt, daß das Überwiegen der Intelligenz in der Entwicklung der Menschheit erst mit dem Diluvialmenschen einsetzt (vergleiche Tabelle Seite 18), also etwa seit 500.000 Jahren, daß aber die reine Intelligenz alle anderen menschlichen Fähigkeiten wohl erst seit dem homerischen Zeitalter, also seit knapp 3.000 Jahren, zu besiegen beginnt, was bedeutet das rein rationalistische Weltbild, das erst mit den englischen Sensualisten, und auch nur in Europa maßgebend wurde und knapp ein Jahrhundert, das 19., beherrscht hat, um schon im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts wieder ins Wanken zu geraten, was bedeutet es innerhalb der Geschichte der Menschheit für den Menschentypus? Jedenfalls liegt kein Grund vor, das 19. Jahrhundert mit seinem rationalistisch-materialistischen Weltbild so zu überschätzen, daß alle Erfahrungen und Erkenntnisse vieler Jahrtausende vor ihm für nichts zu achten sind. Ferner lehrt die Anatomie, daß sich die Form der Schädelhöhle seit der letzten Eiszeit, wo die Natursichtigkeit zum Erlöschen kommt und die Großhirnentfaltung ihren Höhepunkt erreicht (d. h. seit rund 500.000 Jahren), kaum noch geändert hat, was also auf einen Abschluß in der Entwicklung des Schädels deutet.

Folgen wir der Typentheorie, so hätten wir also in den oben genannten Zeilen des Gilgameschepos eine letzte Erinnerung an menschliche Zustände, die Millionen Jahre zurückliegen. Vorläufig erschrickt der heutige Mensch, der keine Zeit für die neuesten Forschungen und Grabungen der Erd- und Vorweltkunde in ihrem Zusammenhang mit der Biologie übrig hat, vor so ungeheuerlichen Zeiträumen, aber es weist so viel auf sie hin, daß wir uns allmählich daran werden gewöhnen müssen; und die Erde gibt dazu seit einigen Jahrzehnten immer wieder und immer neue Gegenstände preis, als wollte sie unsere kurzlebige, europäische Weisheit, auf die wir so außerordentlich stolz sind, verhöhnen. Der Direktor der prähistorischen Abteilung des Wiener Naturhistorischen Museums, Professor Bayer, hat im Sommer 1926 im Löß in der Wachau, wo er schon 1908 einen bedeutsamen vorgeschichtlichen Fund machte, eine etwa 25 cm lange geschnitzte Frauengestalt aus Bein gefunden, das nicht von einem Elefantenzahn, sondern von dem Stoßzahn eines Mammut stammt; das Figürchen muß also 25.000 bis 30.000 Jahre alt sein. Was besagen 6.000 Jahre Geschichte, die jetzt dank babylonischer und ägyptischer Ausgrabungen, dank der germanischen Vorgeschichte (Dolmen, Menhir, Stonehenge) zu übersehen anfangen, im Vergleich zu den 25.000 Jahren eines solchen Figürchens? Was sind die 25.000 Jahre eines solchen Figürchens im Vergleich zu fünfzig Millionen Jahren, welche die heutige Geologie aus den Erdschichten abliest? Und wenn Vorweltkunde,

Anatomie und Biologie, miteinander arbeitend, der Annahme zuneigen, daß der Mensch als Typus seit dem Beginn der Großhirnentwicklung in der Säugetierwelt schon eine Geschichte von 20 Millionen Jahren besitzt, daß das Überwiegen der Intelligenz in der Entwicklung der Menschheit erst mit dem Diluvialmenschen einsetzt (vergleiche Tabelle Seite 18), also etwa seit 500.000 Jahren, daß aber die reine Intelligenz alle anderen menschlichen Fähigkeiten wohl erst seit dem homerischen Zeitalter, also seit knapp 3.000 Jahren, zu besiegen beginnt, was bedeutet das rein rationalistische Weltbild, das erst mit den englischen Sensualisten, und auch nur in Europa maßgebend wurde und knapp ein Jahrhundert, das 19., beherrscht hat, um schon im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts wieder ins Wanken zu geraten, was bedeutet es innerhalb der Geschichte der Menschheit für den Menschentypus? Jedenfalls liegt kein Grund vor, das 19. Jahrhundert mit seinem rationalistisch-materialistischen Weltbild so zu überschätzen, daß alle Erfahrungen und Erkenntnisse vieler Jahrtausende vor ihm für nichts zu achten sind. Ferner lehrt die Anatomie, daß sich die Form der Schädelhöhle seit der letzten Eiszeit, wo die Natursichtigkeit zum Erlöschen kommt und die Großhirnentfaltung ihren Höhepunkt erreicht (d. h. seit rund 500.000 Jahren), kaum noch geändert hat, was also auf einen Abschluß in der Entwicklung des Schädels deutet.

Die Gehirnmasse wird sich kaum noch viel ändern, da der Schädelumfang ihr natürliche Grenzen setzt. Ändern kann sich in der Hauptsache nur noch das Bild, die Form und die Zahl der Gehirnwindungen in der oberen Gehirnschicht. Die tieferen Schichten, die früheren Jahrtausenden dienten, sind längst, wenn man sich so ausdrücken soll, stabil geworden und nicht mehr wandlungsfähig. Was wir heute Verstand nennen, bewegt, kräuselt, wandelt die Form der oberen Gehirnschicht wie ein Wind die Oberfläche eines Sees. Die tieferen Schichten werden davon nicht berührt. Der Verstand überschätzt sich, wenn er sein Oberflächenspiel für die ganze Gehirnmasse auf- und umwühlend wähnt. Der Mensch würde in diesem Fall im wörtlichsten Sinn des Wortes »verrückt«. Auch könnte der Verstand sein bewegliches, krauses Spiel ja gar nicht treiben, wenn nicht unter der oberen, immer noch bildsamen Schicht eine bis auf den Grund stabile Masse läge, die sich nicht mehr aufrühren läßt, ohne eine Katastrophe des ganzen Mikrokosmos, Mensch genannt, herbeizuführen. Über dem Verstandsspiel, dessen Reiz und dessen Wert gewiß nicht unterschätzt werden soll, das aber vom 19. Jahrhundert unzweifelhaft überschätzt wurde, sollte nicht die ruhende Tiefe, die nicht mehr labile Masse des Gehirns vergessen werden, und was sie für den Mikrokosmos, Mensch genannt, einmal bedeutet hat und noch bedeutet.

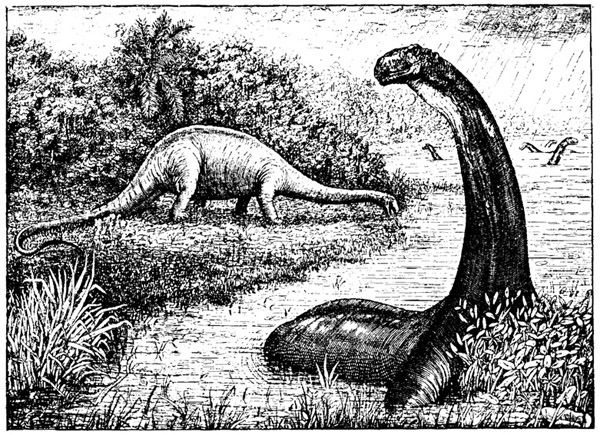

Sehen wir nun in Ut-napischti mit Dacqué für einen Augenblick einen Menschen aus dem Gestaltungskreis des Mesozoikums, so wollen wir ihn uns in Ermangelung anderen Anschauungsmaterials ungefähr so vorstellen wie auf dem Bild der Majahandschrift den Fährmann (siehe Seite 23) und Gilgamesch etwa wie die Person mit der normalen Hand auf demselben Bild. Setzen wir die beiden jetzt in die ungefähr zu ihnen gehörende Landschaft, die Hauptzeit der Reptile, noch mit der Hauptzeit der Amphibien vermischt, die Zeit, wo kaum die ersten Vogeltypen auftauchten und auch noch keine Laubbäume wuchsen. Eine solche Landschaft wurde rekonstruiert von Osborn und Knight und abgeändert von Matthew 1915. Auf der folgenden Seite die Rekonstruktion nach Dacqué.

Setzen wir in diese Landschaft als dritten auch noch Engidu, den Körper mit Haaren bedeckt, sein Haupthaar lang, er ist mit Fellen bekleidet und lebt mit den Säugetieren, nicht mehr mit dem Reptil, so haben wir den naturgeschichtlichen Augenblick, der Jahrhunderttausende nach unserer Zeitrechnung umfaßt haben mag, wo der Säugetiermensch Engidu, den Dacqué auch den noachitischen Menschen nennt, in Berührung kommt mit dem noch stärker naturverbundenen, natursichtigen Gilgamesch, »der alles sah, jegliches erkannte (Greßmann), der durchschaute die tiefsten Geheimnisse, Verdecktes enthüllte und von der Sintflut Kunde brachte« (Ungnad). Würde ein Leser jetzt noch einmal die gesperrten Zeilen aus dem Epos selbst überfliegen, so würde er wohl auch heute noch einen Hauch jener Urzeiten verspüren können, dem tiefsten Quell des Gilgameschepos.

Die Assyrologen haben längst erkannt, daß sich das Gilgameschepos aus den verschiedensten Schichten der Überlieferung zusammensetzt, die von seinem Herausgeber unter Assurbanipal (668-626 v. Chr.) glücklicherweise nicht zu einer Einheit verarbeitet, sondern willkürlich durcheinandergeworfen wurden. Zu der ältesten Schicht scheint mir auch noch das furchtbare Erlebnis zu gehören, das Gilgamesch zu Utnapischti treibt und ihn immer wieder neu mit Verzweiflung erfüllt, der Tod Engidus, aus dem ihn plötzlich der eigene Tod anstarrt. Im Epos ist es ein Erlebnis von elementarer, niederschmetternder Wucht. Das empfindet jeder auch bei nur flüchtiger Lektüre. Engidu, der Säugetiermensch, hat schon eine Vorstellung vom individuellen Tod. Er sieht in der Begleitung eines Dämons in der Unterwelt Belistri, die Schreiberin, ihr Haupt erheben und ihn ansehen, »sie stand auf und nahm diesen Menschen (Engidu) zu sich«. Seitdem verfolgen ihn Todesahnungen, die Gilgamesch, der noch stärker Natursichtige, gar nicht versteht. Er deutet die Todesahnungen des Freundes als glückverheißende Träume für den Zug gegen Humbaba. Als Engidu dann wirklich tot ist, hält Gilgamesch ihn zunächst für schlafend. Erst als er ihn untersucht hat, brüllt Gilgamesch laut wie ein Löwe, einer Löwin gleich, die ihrer Jungen beraubt ist. Nun erkennt auch er, was individueller Tod ist, und wird von Furcht vor dem eigenen Tod ergriffen, dem er durch Ut-napischtis Hilfe entrinnen will, was aber nicht gelingt. Das Entsetzen Gilgameschs vor dem Tod heult fortan durch das ganze Epos. Der Säugetiermensch Engidu weiß darüber schon Bescheid, der fast noch natursomnambule Gilgamesch wird davon völlig überrascht und überwältigt. Auch hier kann die Naturwissenschaft die wirklichkeitstreue Schilderung eines für alle Magie und Mystik entscheidenden Ereignisses aus ältester Menschheitsgeschichte, wohin nur der Mythos weist, erkennen. Solange Schädelkapsel und Stirnauge entscheidend waren, konnte es gar keine Todesfurcht geben. Sowenig wie etwa bei einer Biene, Schopenhauers »natürlicher Somnambulen«. Erst ein das Stirnauge verdrängendes Großhirn wurde fähig zur Erkenntnis des Erlebnisses, das man seitdem Tod nennt. Zu ihm gehört Selbstbewußtsein. Das Bewußtsein seiner selbst aber konnte erst entstehen, als die zwei Hälften des Großhirns so weit ausgebildet waren, daß die eine Hälfte die andere zu beobachten vermochte. Bei dem Säugetiermenschen Engidu war das schon der Fall, bei Gilgamesch reichte die Großhirnentwicklung erst so weit, einen Toten als unbeweglich zu erkennen und daraus voll Schreck zu folgern, ihm könne dasselbe zustoßen. Aber er hoffte, diese Folgerung gelte nicht für ihn, er könne ihr noch entgehen. Deshalb die fluchtartige Fahrt zu Ut-napischti, die jede Gefahr auf sich nimmt und vor keiner Strapaze zurückschreckt. Und als alles vergeblich ist, er erkennt, daß auch er sterben muß, zeigt er, da er kein heutiger Rationalist ist, in der Tafel XII aus Assurbanipals Bibliothek nur noch ein Interesse: zu erfahren, wie es in der Unterwelt, wenn man gestorben ist, aussieht und zugeht, worüber er durch den toten Engidu Kunde erhält.

Das Bewußtsein vom individuellen Tod und damit auch alle Todesfurcht ist in der Tat ein Danaergeschenk des sich entwickelnden Verstandes. Ohne ihn gäbe es keines von beiden. Der Verstand ist bestrebt, dies ihn schwer belastende Geschenk dadurch unschädlich zu machen, daß er heute in der Glanzzeit seiner Herrschaft den individuellen Tod in eine Auflösung des Ich zu einem Nichts umdisputiert, um damit jedes Interesse und so auch alle etwaige Unruhe über das, was nach dem Tod sein wird, die »Unterwelt«, und was immer damit zusammenhängt, zu beseitigen. Es gelingt ihm aber immer nur ganz vorübergehend. Wenn die oberste, wandelbare, vom Verstand bewegte Gehirnschicht sich glättet, etwa wenn der Mensch schläft, steigen aus den tieferen, stabil gewordenen Gehirnschichten immer wieder die uralten Nöte Gilgameschs auf und können auch einen Rationalisten nicht nur im Traum recht sehr beunruhigen. Oder wenn der Tod ein Stück vom Herzen wegreißt, einen besonders geliebten Menschen tötet, dann reicht das Oberflächenspiel des Verstandes auch bei einem heutigen Rationalisten meist nicht aus, um den bis ins tiefste aufgewühlten Mikrokosmos, Mensch genannt, im Handumdrehen wieder zur Ruhe zu bringen. Engidu klagt auch in ihm: »Warum bin ich aufgeschreckt? Ging nicht ein Gott vorüber? Warum sind meine Glieder gelähmt?« Und Gilgamesch rauft sich die Haare: »Was ist das nur für ein Schlaf, der dich jetzt packte? Finster siehst du aus und hörst nicht meine Stimme.«

Gilgamesch

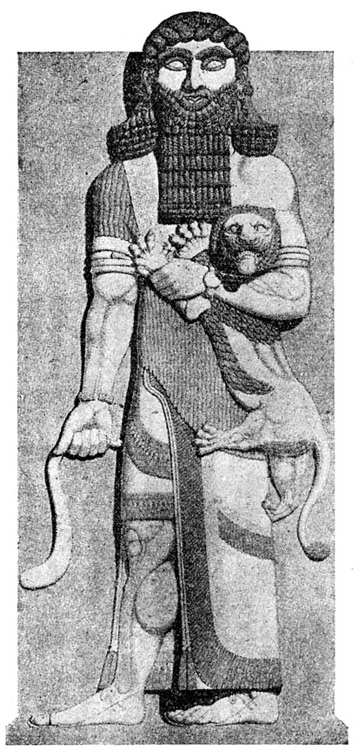

Der Assyrologe wird einwenden, hier werde Biologie in einen philologischen Text hineingetragen, und der Normaldarwinist, hier werde Metaphysik einem Text untergelegt, der bestenfalls naturwissenschaftlich zu werten sei. Der Philologe sucht ja auch im Mythos in erster Linie nach Philologie, was sein gutes Recht ist, und der Darwinist Naturwissenschaftliches, was ebenfalls sein gutes Recht ist. Aber der Mythos hat nicht nur diesen Wissenschaften etwas zu sagen, sonst wäre er überhaupt kein Mythos, sondern in erster Linie dem Philosophen, der nicht nur dem Verstand dienen will. Kein Mythos redet von Haus aus in der Sprache des erkennenden Bewußtseins, die erst spätere Bearbeiter hinzutun, sondern in der Sprache des schauenden Bewußtseins, nämlich in Symbolen, in der »Wirklichkeit der Bilder«, eine Sprache, die weder der Philologe noch der exakte Naturwissenschaftler versteht, sondern nur der Metaphysiker. Es gab auch bei uns einmal Geisteswissenschaftler mit ausgesprochen metaphysischer Begabung. Zu ihnen gehörte neben den Gebrüdern Grimm vor allem der Professor J. J. Bachofen. Er wurde lange von den Fachgenossen mißachtet und ging damit fast für unser Geistesleben verloren. Erst jetzt scheint er wieder lebendig werden zu sollen, wie die Veröffentlichung seiner Hauptschriften in Reclams Universalbibliothek deutlich anzeigt. Sein »Versuch über die Gräbersymbolik der Alten«, worunter er in der Hauptsache nur Griechen und Römer verstand, ist auf diesem Gebiet der einzige, der heute noch unübertroffen dasteht, eine reife Frucht der Romantik, die im Umkreis der Wissenschaft überhaupt fruchtbarer war als in der Dichtung. Einen Naturwissenschaftler von ausgesprochen metaphysischer Begabung schenkte uns die Gegenwart in Edgar Dacqué. Er legt auch schon den Grundstein zu einer neuen Naturphilosophie, wie sie einst zur Zeit der Romantik in Schelling und C. G. Carus einen vielversprechenden Anfang nahm, um dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Meer der Technik wieder unterzugehen. So müssen wir denn erst wieder lernen, in naturphilosophischen Gedankengängen heimisch zu werden, damit wir erkennen, daß der Mythos nicht nur den Philologen und den Naturwissenschaftler angeht, sondern erst recht den Metaphysiker, ohne daß die Erkenntnisse des einen die des anderen ausschließen. In fast allem, was in Schrift und Bild aus Babylonien und Ägypten auf uns gekommen ist, steckt noch uralter Mythos. Aber schon in der Spätzeit Babyloniens und Ägyptens wurde das allegorisch verrationalisiert und das Urtümliche nach Kräften didaktisch, lehrmäßig verplattet. Das zeigt schon unsere Abbildung des Gilgamesch auf Seite 65 nach einer fast fünf Meter hohen Wandskulptur aus Alabaster, gefunden in Khorsabar. Aus der Mythengestalt ist hier einfach ein assyrischer König in assyrischer Kleidung und mit dem konventionellen assyrischen Bart geworden. Nicht weniger deutlich spricht dafür die hier abgebildete geflügelte Gestalt mit Adlerkopf, eine Alabasterskulptur aus dem Palast des Assurnasirpals III.

Sehen wir genau hin, so scheint es, als seien der Adlerkopf und die Flügel mit Schnüren befestigt. Die Kunsthistoriker und Philologen folgern daraus, der Adlerkopf sei eine aufgesetzte Maske, und die Flügel seien einem Menschen, wohl einem Priester, angebunden worden, der für irgendeine Tempelverrichtung sich so verkleiden mußte. Es war sozusagen seine sakrale Tracht. So kam man auch darauf, daß die Fischgestalt des Danes und dergleichen mehr nur ein übergeworfenes Gewand bedeute, das der Priester anlegte, wenn er vor Ea trat. Was die Philologen hier sagen, mag durchaus zutreffend sein, aber eine ausreichende Erklärung dafür, weshalb der eine gerade einen Adlerkopf aufsetzte oder der andere ein Fischgewand überwarf usw., liefert erst die Typentheorie mit ihren Zeitcharakteren.

Aus all diesen Gründen wurde das Gilgameschepos etwas ausführlicher behandelt, denn nur wenn man wieder Verständnis gewinnt für das Wesentliche des Mythos, der auf Natursichtigkeit beruht und sich nicht begrifflich, sondern bildmäßig ausdrückt, was uns zwar sehr poetisch, aber wenig naturwirklich vorkommt, solange wir noch im Banne des Rationalismus stehen, nur bei erwachendem Verständnis für das Wesen des Mythos und seine natursichtige Grundlage, auf der alle Metaphysik beruht im Unterschied zur aller Physik, können wir auch die Magie »begreifen« lernen, denn sie ist nichts anderes, als was schon Baco von Verulam in seiner Klassifikation der Wissenschaften über sie gesagt hat: die »praktische« Metaphysik. Und wenn Schopenhauer den animalischen Magnetismus einmal die empirische oder Experimental-Metaphysik nennt, so zeigen seine weiteren Ausführungen zu dem Gegenstand ganz deutlich, daß er die Magie überhaupt so nennen würde. Schopenhauer aber kommt von einem ganz anderen Ausgangspunkt als dem unseren, der von den heutigen Naturwissenschaften ausgeht, zu dem Resultat, die Magie durchaus ernst zu nehmen, nämlich von einem erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt, der dem philosophisch interessierten Leser zur Unterstützung unserer eigenen Auffassung hier noch mitgeteilt sei:

» Um über alle magischen Wirkungen vorweg zu lächeln, muß man die Welt gar sehr, ja ganz und gar begreiflich finden. Das kann man aber nur, wenn man mit überaus flachem Blick in sie hineinschaut, der keine Ahnung davon zuläßt, daß wir in ein Meer von Rätseln und Unbegreiflichkeiten versenkt sind und unmittelbar weder die Dinge noch uns selbst von Grund aus kennen und verstehen. Die dieser Gesinnung entgegengesetzte ist es eben, welche macht, daß fast alle großen Männer, unabhängig von Zeit und Nation, einen gewissen Anstrich von Aberglauben verraten haben. Wenn unsere natürliche Erkenntnisweise eine solche wäre, welche uns die Dinge an sich und folglich auch die absolut wahren Verhältnisse und Beziehungen der Dinge unmittelbar überlieferte; dann wären wir allerdings berechtigt, alles Vorherwissen des Künftigen, alle Erscheinungen Abwesender oder Sterbender oder gar Gestorbener und alle magische Einwirkung a priori und folglich unbedingt zu verwerfen. Wenn aber, wie Kant lehrt, was wir erkennen, bloße Erscheinungen sind, deren Formen und Gesetze sich nicht auf die Dinge an sich selbst erstrecken, so ist eine solche Verwerfung offenbar voreilig, da sie sich auf Gesetze stützt, deren Apriorität sie gerade auf Erscheinungen beschränkt; hingegen die Dinge an sich, zu denen auch unser eigenes, inneres Selbst gehören muß, von ihnen unberührt läßt. Eben diese (die Dinge an sich) aber können Verhältnisse zu uns haben, aus denen die genannten Vorgänge (die magischen) entsprängen, über welche demnach die Entscheidung a posteriori abzuwarten, nicht ihr vorzugreifen ist.«