|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Keine einzige Gruppe der ganzen Ordnung läßt sich leichter kennzeichnen als die Familie der Hirsche ( Cervina ). Sie sind geweihtragende Wiederkäuer. Mit diesen Worten hat man sie hinlänglich beschrieben; denn alles übrige erscheint dieser Eigenthümlichkeit gegenüber als nebensächlich. Von den Moschusthieren unterscheiden sich die Hirsche durch bedeutendere Größe, durch den Besitz von Thränengruben, durch die nur sehr kurzen Eckzähne bei den Männchen mancher Arten und durch eine Haarbürste an den Hinterfüßen. Ihr Bau ist schlank und zierlich, der Leib wohlgeformt und gestreckt, der Hals stark und kräftig, der Kopf nach der Schnauzenspitze zu stark verschmälert; die Beine sind hoch und fein gebaut; die Füße haben sehr entwickelte Afterklauen und schmale, spitzige Hufen. Große, lebhafte Augen, aufrechtstehende, schmale, mittellange und bewegliche Ohren, die glatte, ungefurchte Oberlippe und sechs Backenzähne in jedem Kiefer sind anderweitige Merkmale der Gruppe.

Die Geweihe kommen meist nur den Männchen zu. Sie sind, wie oben angegeben, paarige, knöcherne, verästelte Fortsetzungen der Stirnbeine und werden alljährlich abgeworfen und aufs neue erzeugt. Ihre Bildung und die Absterbung steht im innigen Zusammenhang mit der Geschlechtsthätigkeit. Verschnittene Hirsche bleiben sich hinsichtlich des Geweihes immer gleich, d. h. sie behalten es, wenn die Verschneidung während der Zeit erfolgte, wo sie das Geweih trugen, oder sie bekommen es niemals wieder, wenn sie verschnitten wurden, als sie das Geweih eben abgeworfen hatten; ja einseitig Verschnittene setzen bloß an der unversehrten Seite noch auf. Schon vor der Geburt des Hirsches ist die Stelle, welche das Geweih tragen soll, durch eine starke Verknöcherung des Schädels angedeutet. Mit dem sechsten oder achten Monate des Alters bildet sich durch Erhebung der äußern Decke am Stirnbeine ein Knochenzapfen, welcher während des ganzen Lebens hindurch stehen bleibt: der sogenannte Rosenstock, auf welchem die Geweihe sich aufsetzen. Anfänglich sind die Stangen nur einfach spitzig, später verästeln sie sich mehr und mehr, indem von der Hauptstange Sprossen auslaufen, deren Anzahl bis zwölf an jeder Stange ansteigen kann. »Mit dem Alter der Hirsche«, sagt Blasius, »geht eine gewaltige Umänderung der Geweihe vor sich. Die erste und allgemein auffallende Veränderung ist die der Rosenstöcke, welche mit der zunehmenden Größe der Stirnzapfen sich mit jedem Jahr mehr erweitern und nach der Mitte der Stirn einander näher rücken; ebenso verringert sich auch mit dem Aufrücken der Stirnkante die Rose und der Schädel in jedem Jahre. Noch auffallender aber sind die Veränderungen in der Gestalt der Geweihe und der Anzahl der Enden.

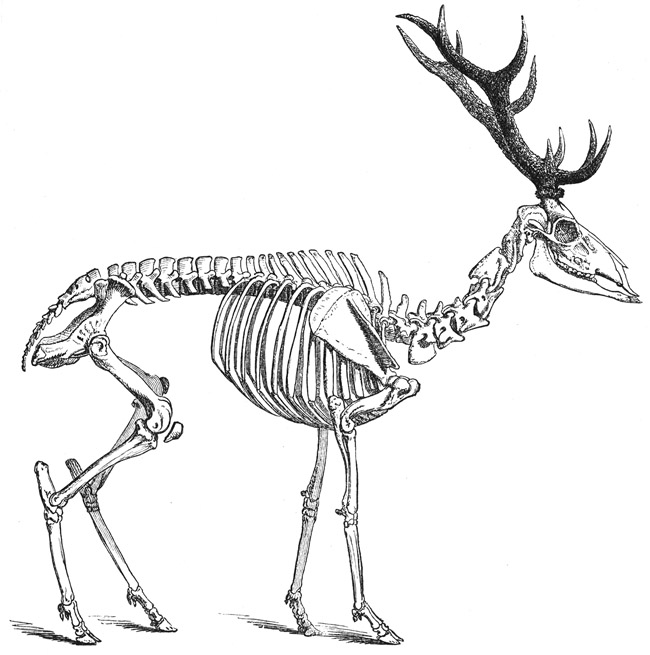

Geripp des Edelhirsches. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

»Die jungen Geweihe, in deren ersten Bildungsanfängen der Grund zum Abwerfen der alten liegt, sind anfangs von einer gefäßreichen, behaarten Haut umgeben, kolbig, weich und biegsam. Erst lösen sich die tieferen, dann die höher stehenden Enden von der Hauptstange los, und nachdem alle in bleibende Verhältnisse ausgebildet und die Enden vereckt sind, stockt der Blutumlauf, und der Hirsch hat das Bedürfnis, die Haut oder den Bast abzuschlagen, welcher nun auch anfängt, sich von selbst abzulösen.« Die Veränderung des Geweihes, gewissermaßen seine Weiterausbildung, geht nun in folgender Weise vor sich: Schon ehe der Hirsch das erste Lebensjahr erreicht, bilden sich als unmittelbare Fortsetzungen der Rosenstöcke Stangen, welche bei manchen Arten der Familie wohl abgeworfen, aber immer in gleicher Weise wieder ersetzt werden, wogegen bei den meisten Hirschen die auf die ersten Stangen, die sogenannten Spieße, folgenden Geweihe, also der Kopfschmuck des zweiten Jahres, einen, bisweilen wohl auch zwei Zacken, Sprossen oder Zinken erhalten. Im Frühjahre des dritten Jahres wiederholt sich derselbe Vorgang; aber die neu aufgesetzte Stange enthält einen Sprossen mehr als im vorigen Jahre, und so geht es fort, bis die größtmöglichste Ausbildung des Thieres erreicht worden ist. Krankheiten oder schlechte Nahrung bringen bisweilen einen Rückgang hervor, indem dann die neu aufgesetzten Stangen je einen oder zwei Sprossen weniger zählen als vorher, und ebenso kann die Geweihbildung durch reichliche Nahrung und ruhige, sorgenlose Lebensweise beschleunigt werden.

Max Schmidt hat über die Bildung und Entwickelung der Geweihe so übersichtlich und wahrheitsgetreu berichtet, daß ich nichts besseres zu thun weiß, als mich im nachfolgenden auf seine Ausführungen zu stützen. Bei dem neugebornen Hirsche sind die Stellen, an denen später die Geweihe sich entwickeln, in der Regel durch Haarwirbel angedeutet und erscheinen häufig eher etwas vertieft als erhöht. Gegen Ende des ersten oder zu Anfang des zweiten Jahres treten die Rosenstöcke allmählich hervor, und sobald sie ihre völlige Länge erreicht haben, werden die ersten Spuren eigentlicher Geweihbildung bemerklich. Der stets mit Haut bekleidete Rosenstock hat, je nach der Art, eine sehr verschiedene Höhe, indem er bald kaum über die Fläche der Stirnbeine sich erhebt, bald eine Länge von zwei bis fünf, in einzelnen Fällen sogar bis fünfzehn Centimeter erreicht. Die im zweiten Lebensjahre zum Vorscheine kommenden Geweihanfänge sind entweder niedere, höckerige Gebilde oder aber mehr gestreckte, kegelförmige Hervorragungen von ebenfalls sehr verschiedener Länge, je nach Art des Thieres; bei der ersteren Form tritt immer, bei der zweiten zuweilen eine Theilung ein. Hierauf folgt in späteren Jahren die weitere Ausbildung der Geweihe in der angegebenen Weise.

Die Befestigung des Geweihes auf dem Rosenstocke findet derartig statt, daß kleinere oder größere Hervorragungen der Geweihwurzel in entsprechende Vertiefungen der obern Fläche des Rosenstockes eingreifen und umgekehrt. Diese Verbindung ist eine so innige, daß sie auf einem senkrechten Durchschnitte eines frischen ausgebildeten Geweihes und des Rosenstockes nicht sichtbar wird, sondern erst nach dem Austrocknen als eine feingezackte Linie auf der Schnittfläche sich darstellt. Daher kommt es auch, daß bei Anwendung von Gewalt ein Geweih, welches nicht dem Abwerfen nahe ist, nicht leicht an dieser Stelle bricht, sondern weit eher der Rosenstock von der Stirnbeinfläche abgesprengt wird.

Bei den meisten Hirschen bemerkt man einige Tage vor dem Abwerfen eine Auftreibung des Hautrandes, welcher Rosenstock und Geweihwurzel umgibt; der Hirsch schont das Geweih, vermeidet damit anzustoßen und beweist dadurch, daß er ein ungewohntes Gefühl an dieser Stelle verspürt.

Das Abwerfen selbst geschieht infolge des eigenen Gewichtes der Stangen oder eines geringen äußern Anstoßes. Höchst selten werden beide Stangen zugleich abgeworfen; es bleibt vielmehr ein Zwischenraum von verschiedener Dauer, welche bald wenige Minuten, bald mehrere Tage umfaßt, zwischen dem Abwerfen der ersten und der zweiten Stange. Durch sein ganzes Benehmen, besonders aber durch die Haltung des Kopfes und Hängenlassen der Ohren bekundet der Hirsch, daß das Abwerfen, wenn nicht schmerzhaft, so doch jedenfalls mit einem unbehaglichen Gefühle verbunden ist. Schon mehrere Tage vorher stößt er nicht mehr, sondern wehrt sich wie das Thier, durch Schlagen mit den Vorderläufen. Nach dem Abwerfen einer Stange veranlaßt ihn das ungleiche Gewicht, den Kopf schief nach einer Seite geneigt zu tragen, und er schüttelt oft, als wolle er dadurch die andere Stange ebenfalls entfernen. Anwendung von Gewalt findet zwar auch, jedoch seltener statt, insbesondere dann, wenn der Hirsch verstümmelte Geweihe trug.

Unmittelbar nach dem Abwerfen beginnt die Neubildung des Kopfschmuckes. Hofrath Dr. Sömmering hat sich der Mühe unterzogen, den Aufbau des Geweihes eines gefangen gehaltenen Edelhirsches genau zu beobachten und zu beschreiben, und seine Schilderung gibt ein sehr getreues Bild dieses Vorganges. »Gleich nach dem Abfallen der einen Stange«, sagt er, »war die untere Fläche derselben trocken, wenigstens nicht blutig; die Blutgefäße in ihr waren also völlig abgestorben und leer. Man bemerkte namentlich nach hinten und außen, aber nur dicht am Rande der Rose, zwischen den Perlen, Oeffnungen zahlreicher Kanäle, durch welche die ernährenden Gefäße zum Baste verliefen. Die kleineren enthielten die Schlagadern, welche fast alle aus der äußern Halsschlagader ( Carotis externa) entspringen. Zur Zeit der Geweihbildung erweitern und verlängern sich deren Zweige außerordentlich und sind von noch stärkeren Hohladern umgeben, deren Knochenkanäle man neben denen der Schlagadern sieht, und deren Wege man noch deutlicher als jene in den breiteren Furchen des Geweihes angedeutet findet. Durch das Fegen sind sie an den Spitzen der plattgeschliffenen Enden verwischt worden und völlig verschwunden. Die Mitte der untern Fläche des Geweihes ist weniger hart und fest als der Rand, mehr porös und rauh, mit dem Stirnbeinfortsatze daher loser verbunden, nicht durch wirkliche Naht daran befestigt.

»Nach dem Abwerfen beider Stangen sucht der Hirsch im Freien die Ruhe, thut sich an einsamen Plätzen nieder und scheint ermattet, wenigstens muthlos zu sein, im Gefühle des Verlustes seiner Waffen. Er trägt den Kopf gern gesenkt und meidet jeden Anstoß, jede Berührung desselben.

»Die runde Fläche, auf welcher die Stange saß, hat 50 Millimeter Durchmesser, ist mit einem Gerinsel von Blut und Lymphe bedeckt, aber schon jetzt mit einem acht Millimeter breiten, wulstigen, schwärzlich violetten Ringe umgeben: eine offenbar bereits vor dem Abwerfen bestehende Neubildung von Gefäßen, welche, aus dem Hautrande des Rosenstockes sich hervordrängend, die Auflockerung und Loslösung bewirkt haben. Der Andrang des Blutes nach den Rosenstöcken wird von dem alten abgestorbenen Geweih aufgehalten; die Gefäße häufen sich vor demselben an, krümmen und verschlingen sich und bilden einen wulstigen Gefäßring, welcher das Geweih gleichsam von der Stirnhaut abschnürt und untergräbt und so die leichte Abstoßung desselben bewirkt. Aus diesem Gefäßwulste entsteht später durch Ausscheidung von kalkiger Knochenmasse die Rose mit ihrem Perlenkranze. Sie fehlt noch bei dem Erstlingsgeweih des Spießers, dessen dünne Stange auf einem hohen Fortsatze des Stirnbeins aufsitzt. Mit jedem Jahre nimmt dieser an Breite zu, aber an Höhe ab, denn mit dem Abwerfen des Geweihes geht immer eine obere Schicht desselben verloren.

» Schon am zweiten Tage nach dem Abwerfen ist die Mitte der Wundfläche mit schwärzlich rothbraunem Schorfe bedeckt, welcher sich immer mehr nach der Mitte zusammenzieht, während der Ringwulst breiter und höher wird. Am vierten Tage ist die eigentliche Wundfläche schon sehr verkleinert, im Durchmesser 28 Millimeter, der Ringwulst dagegen 12 Millimeter breit, letzterer erhabener gewölbt und gefurcht, seine dünne Oberhaut so empfindlich, daß sie leicht blutet. Dasselbe beobachtet man auch noch am achten Tage; nur ist inzwischen der Ringwulst wieder merklich breiter und höher geworden, jedoch noch völlig rund geblieben, ohne den behaarten Hautrand seitlich zu überragen. Am vierzehnten Tage hat die mittlere Wundstelle sich wiederum bedeutend verkleinert. Der Wulst ist im Umfange allenthalben, am meisten aber nach vorn, über den Rand des behaarten Rosenstockes ausgedehnt, so daß man sehr deutlich den Anfang zu dem zuerst sich bildenden untersten Ende des Geweihes, des Augensprosses, wahrnimmt. Von dessen Spitze aus gemessen hat der Wulst oder Kolben nur einen Durchmesser von 72 Millimeter, während jener der mittlern Vertiefung nur noch 16 Millimeter beträgt. Am zwanzigsten Tage beginnt der nun nach allen Seiten stark hervortretende grauschwarze Kolben mit weißlichen Haaren sich zu bedecken; seine Oberhaut ist fester geworden und nicht allein der Ansatz zu den Augensprossen stärker hervorgetreten, sondern namentlich der hintere Theil des Kolbens, aus welchem die Stange sich erheben soll, breiter, höher, massenhafter ausgebildet. Von nun an verschwindet die kleine vertiefte Mittelfläche bald gänzlich, und der Kolben wächst rascher in die Breite und Höhe. Außer dem, am dreiundzwanzigsten Tage bereits 60 Millimeter langen Augensproß theilt er sich in eine kleinere vordere und eine stärkere hintere Halbkugel, aus welcher das zweite Ende, der Eissproß, und die Stange selbst sich bilden. Er ist nur dicht mit weißlichen Haaren bedeckt und hat daher eine graue Färbung bekommen. Im Verlaufe der nächsten zehn Tage hat sich das Ansehen der Kolben bedeutend verändert. Das ganze Geweih ist gleichsam in der Anlage schon vorhanden; alle Enden sind durch mehr oder minder hervorragende Abtheilungen und Einschnitte des Kolbens angedeutet. Letzterer gleicht einer Pflanze, welche im Frühlinge nach der Winterruhe schon ihren Stengel gebildet hat, aus dem Blätter und Blüten hervortreiben, nachdem das Wachsthum der Wurzel vollendet ist. Nun erst sieht man deutlich einen über den Rand des behaarten Rosenstockes hervorragenden bläulichen, gefäßreichen Ring, den Anfang der sich bildenden Rose und ihrer Perlen, am Grunde des Geweihes. Darüber ragt der Augensproß hervor. Die Spitze ist sehr breit geworden und beginnt durch Furchung sich zu gabeln. Zwölf Tage später, am fünfundvierzigsten des Wachsthums, ist die letzte Gabelung oder Theilung der Kolben noch nicht vollständig; am neunundfünfzigsten Tage sind alle vorhandenen Enden bereits ziemlich lang geworden, und der Augensproß hat sich bereits zugespitzt. Der obere Theil des Geweihes theilt sich jedoch erst am zweiundsechzigsten Tage und ist am neunundsiebenzigsten Tage fertig, aber noch mit stark behaartem und gefäßreichem Bast überzogen, welcher sehr empfindlich sein muß, weil der Hirsch noch immer das Geweih schont. Noch am hundertundzwanzigsten Tage, um welche Zeit das Geweih vollständig ausgewachsen ist und seine Enden bis zu den Spitzen knochenhart sind, blutet der Augensproß bei der geringsten Verletzung. Erst zwanzig Tage später fegte der in Rede stehende Hirsch.«

Der hier beschriebene Hergang der Neubildung des Geweihes gilt für alle Hirsche, nur mit der Maßgabe, daß das Wachsthum bei dem einen längere, bei dem andern kürzere Zeit beansprucht. Nachdem der Bast oder häutige Ueberzug des Geweihes seine Dienste gethan hat, trocknet er ein, und der Hirsch reibt nunmehr die sich loslösenden Fetzen desselben an Bäumen und Gesträuchen ab, wodurch gleichzeitig die Geweihe, hauptsächlich wohl von dem Safte der dabei beschädigten Pflanzen dunkler gefärbt werden.

Im allgemeinen ist die Gestalt des Geweihes eine sehr regelmäßige, obgleich Oertlichkeit und Nahrung Veränderungen zur Folge haben können. Für die Artbestimmung bleibt das Geweih immer noch eines der Hauptmerkmale, mögen auch einzelne Naturforscher solcher Bestimmung nur einen sehr zweifelhaften Werth zusprechen wollen.

Die inneren Leibestheile der Hirsche stimmen im wesentlichen mit denen anderer Wiederkäuer überein und bedürfen hier keiner besondern Beschreibung. Daß allen Hirschen die Gallenblase fehlt, wurde bereits erwähnt.

Schon in der Vorzeit waren die Hirsche über einen großen Theil der Erdoberfläche verbreitet. Gegenwärtig bewohnen sie mit Ausnahme des größten Theiles von Afrika und von ganz Australien alle Erdtheile und so ziemlich alle Klimate, die Ebenen wie die Gebirge, die Blößen wie die Wälder. Manche leben gemsenartig, andere so versteckt als möglich in dichten Waldungen, diese in trockenen Steppen, jene in Sümpfen und Morästen. Nach der Jahreszeit wechseln viele ihren Aufenthalt, indem sie, der Nahrung nachgehend, von der Höhe zur Tiefe herab- und wieder zurückziehen; einige wandern auch und legen dabei unter Umständen sehr bedeutende Strecken zurück. Alle sind gesellige Thiere; manche rudeln sich oft in bedeutende Herden zusammen. Die alten Männchen trennen sich gewöhnlich während des Sommers von den Rudeln und leben einsam für sich oder vereinigen sich mit ihren Geschlechtsgenossen; zur Brunstzeit aber gesellen sie sich zu den Rudeln der Weibchen, rufen andere Gesinnungstüchtige zum Zweikampfe heraus, streiten wacker mit einander und zeigen sich überhaupt dann außerordentlich erregt und in ihrem ganzen Wesen wie umgestaltet. Die meisten sind Nachtthiere, obwohl viele, namentlich die, welche die hohen Gebirge und die unbewohnten Orte bevölkern, auch während des Tages auf Aesung ausziehen. Alle Hirsche sind lebhafte, furchtsame und flüchtige Geschöpfe, rasch und behend in ihren Bewegungen, feinsinnig, geistig jedoch ziemlich gering begabt. Die Stimme besteht in kurz ausgestoßenen, dumpfen Lauten bei den Männchen und in blökenden bei den Weibchen.

Nur Pflanzenstoffe bilden die Nahrung der Hirsche; wenigstens ist es noch keineswegs erwiesen, ob die Renthiere, wie man behauptet hat, Lemminge fressen oder nicht. Gräser, Kräuter, Blüten, Blätter und Nadeln, Knospen, junge Triebe und Zweige, Getreide, Obst, Beeren, Rinde, Mose, Flechten und Pilze bilden die hauptsächlichsten Bestandtheile ihrer Aesung. Salz erscheint ihnen als Leckerei, und Wasser ist ihnen Bedürfnis.

Die Hirschkuh wirft ein oder zwei, in seltenen Fällen drei Junge, welche vollständig ausgebildet zur Welt kommen und schon nach wenigen Tagen der Mutter folgen. Bei einigen Arten nimmt sich auch der Vater seiner Nachkommenschaft freundlich an. Die Kälber lassen sich Liebkosungen seitens ihrer Mutter mit vielem Vergnügen gefallen, und diese pflegt jene aufs sorgfältigste, schützt sie auch bei Gefahr.

In Gegenden, wo Ackerbau und Forstwirtschaft den Anforderungen der Neuzeit gemäß betrieben werden, sind die Hirsche nicht mehr zu dulden. Der Schaden, welchen die schönen Thiere anrichten, übertrifft den geringen Nutzen, den sie bringen. Sie vertragen sich leider nicht mit der Land- und Forstwirtschaft. Wäre die Jagd nicht, welche mit Recht als eine der edelsten und männlichsten Vergnügungen gilt, man würde sämmtliche Hirsche bei uns längst vollständig ausgerottet haben. Noch ist es nicht bis dahin gekommen; aber alle Mitglieder dieser so vielfach ausgezeichneten Familie, welche bei uns wohnen, gehen ihrem sichern Untergange entgegen und werden wahrscheinlich schon in kurzer Zeit bloß noch in einem Zustande der Halbwildheit, in Thierparks und Thiergärten nämlich, zu sehen sein.

Die Zähmung der Hirsche ist nicht so leicht, als man gewöhnlich annimmt. In der Jugend betragen sich freilich alle, welche frühzeitig in die Gewalt des Menschen kamen und an diesen gewöhnt wurden, sehr liebenswürdig, zutraulich und anhänglich; mit dem Alter aber schwinden diese Eigenschaften mehr und mehr, und fast alle alten Hirsche werden zornige, boshafte und rauflustige Geschöpfe. Hiervon macht auch die eine, schon seit längerer Zeit in Gefangenschaft lebende Art, das Ren, keine Ausnahme. Seine Zähmung ist keineswegs eine vollständige, wie wir sie bei anderen Wiederkäuern bemerken, sondern nur eine halbgelungene.

Wir stellen die Riesen der Familie oben an, obgleich sie nicht die vollendetsten, sondern eher die am mindesten entwickelten Hirsche sind. Die Elenthiere ( Alces), welche gegenwärtig noch einen einzigen oder, wenn man das amerikanische Mosthier als besondere Art erklärt, zwei Vertreter haben, sind gewaltige, plump gebaute, kurz- und dickhalsige, hoch- und kurzleibige, hochbeinige Geschöpfe, mit schaufelartig ausgebreiteten, fingerförmig eingeschnittenen, vielfach gezackten Geweihen, an denen die Augen- und die Mittelsprossen fehlen; sie besitzen kleine Thränengruben, Haarbüschel an der Innenseite der Fußwurzel und Klauendrüsen, aber keine Eckzähne. Der Kopf ist häßlich, die obere Lippe hängt über; die Augen sind klein, die Ohren lang und breit; der Schwanz ist sehr kurz.

Schon seit alten Zeiten ist das Elch oder Elen ( Alces palmatus, A. jubatus und antiquorum, Cervus alces) hoch berühmt. Ueber den Ursprung des Namens ist man noch nicht im klaren: Einige behaupten, daß er aus dem alten Worte »elend« oder »elent« gebildet sei und soviel wie stark bedeute, Andere nehmen an, daß er von dem slawischen Worte »Jelen« – Hirsch – herstammen soll. So viel ist sicher, daß der lateinische Name nach dem deutschen gebildet wurde. Bereits die alten römischen Schriftsteller kennen das Elch als deutsches Thier. »Es gibt im Hercynischen Walde«, sagt Julius Cäsar, » Alces, den Ziegen in Gestalt und Verschiedenheit der Färbung ähnliche Thiere, aber größer und ohne Hörner, die Füße ohne Gelenke. Sie legen sich auch nicht, um zu ruhen und können nicht aufstehen, wenn sie gefallen sind. Um zu schlafen, lehnen sie sich an Bäume; daher graben diese die Jäger aus und hauen sie so ab, daß sie leicht umfallen, sammt dem Thiere, wenn es sich daran lehnt.« Plinius gibt noch an, daß das Elen eine große Oberlippe hat und deshalb rückwärts weiden müsse. Pausanias weiß, daß bloß das Männchen Hörner trägt, nicht auch das Weibchen. Unter Gordon III., zwischen den Jahren 238 bis 244 nach Christus, wurden zehn Stück Elenthiere nach Rom gebracht; Aurelian ließ sich mehrere bei seinem Triumphzuge voranführen. Im Mittelalter wird das Thier oft erwähnt, namentlich auch im Nibelungenliede, wo es unter dem Namen »Elk« vorkommt. Wenn die Sage recht berichtet, wäre zu dieser Zeit das Elenthier durch ganz Deutschland bis zum äußersten Westen hin vorgekommen; denn gerade bei der Beschreibung der Jagd Sigfrieds im Wasgau heißt es:

»Darnach schlug er wieder ein Wisent und einen Elk,

Starker Auer viere und einen grimmen Schelk.«

In den Urkunden des Kaisers Otto des Großen vom Jahre 943 wird geboten, daß niemand ohne Erlaubnis des Bischofs Balderich in den Forsten von Drenthe am Niederrhein Hirsche, Bären, Rehe, Eber und diejenigen wilden Thiere jagen dürfe, welche in der deutschen Sprache Elo oder Schelo heißen. Dasselbe Verbot findet sich noch in einer Urkunde Heinrichs II. vom Jahre 1006 und in einer andern von Konrad II. vom Jahre 1025. In den norddeutschen Torfmooren, bei Braunschweig, in Hannover, Pommern, in alten Hünengräbern etc., findet man jetzt noch Elengeweihe, gewöhnlich in versteinertem Zustande. Der oftgenannte Bischof von Upsala, Olaus Magnus, ist der erste, welcher das Elch näher kennzeichnet. »Wie die Hirsche«, sagt er, »schwärmen diese Thiere herdenweise in den großen Wildnissen umher und werden häufig von den Jägern in ausgespannten Netzen oder in Klüften gefangen, wohinein man sie durch große Hunde treibt und mit Spießen und Pfeilen erlegt; auch das Hermelin springt ihnen manchmal, wenn sie auf dem Boden weiden oder auch aufrecht stehen, an die Kehle und beißt sie dermaßen, daß sie verbluten. Die Elenthiere kämpfen mit den Wölfen und schlagen sie oft mit den Hufen todt, besonders auf dem Eise, wo sie fester stehen als die Wölfe.« »In Pommern«, sagt Kantzow in seiner Pomerania (1530), »hat's auch große Heiden, daselbst pflegt man elende. Das thier hat von seiner vnmacht den namen bekhomen, den es hat nichts, damit es sich veren khan; es hat wol breite hörner, aber es weiß sich nicht mit zu behelffen, sondern es verbirgt sich in die vnwegsamsten sümpfe und walde, da es sicher sey. Es khan aber einen minschen oder hundt weit erwittern; dasselbige ist ihme offt zu heyl, sobald aber die Hunde zu jme khomen, ist's gefangen. Die klawen helt man für die fallende sucht gut, darumb macht man ringe daraus und traget sie über den Fingern. Etzliche haben gemeint, es habe keine knie oder gelenke, aber das ist falsch« etc. Auch der alte Geßner, welcher die Fabeln der Alten wiedergibt, ist der Meinung, daß der Name Elen dem Thiere gebührt: »Ist sunst ein wol geplaget thier, vnd mit dem rechten namen genannt ein Ellend, das täglichs vor dem fallenden siechtiger ernider geworffen wirt, vnd daruon nit er erledigt ee es sein klawen des rechten hindern lauffs in das linck or stoßt«.

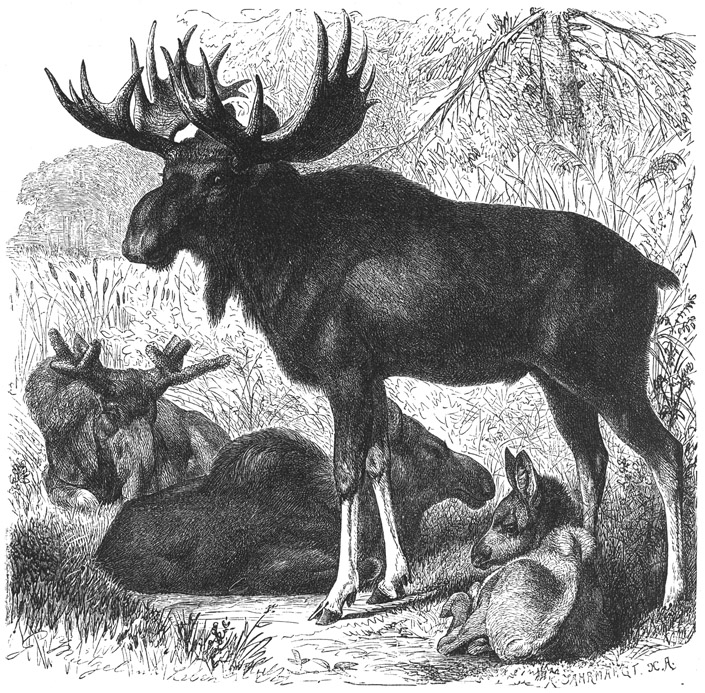

Elch ( Alces palmatus). 1/24 natürl. Größe.

In den letzten Jahrhunderten hat sich der Elchwildstand in Europa überall in rasch zunehmender Steigerung vermindert. Noch im siebenzehnten, möglicherweise sogar im achtzehnten Jahrhundert ist das Elch hier und da in Sachsen und Schlesien vorgekommen. In Sachsen wurde das letzte Elen im Jahre 1746, in Schlesien, laut Haugwitz, das letzte im Jahre 1776 erlegt. In Pommern scheint es sich ebenso lange erhalten zu haben; in Ostpreußen war es um diese Zeit noch ziemlich verbreitet; doch mußte auch hier schon nach dem Siebenjährigen Kriege ein Gebot zur Schonung des Elchwildstandes erlassen werden. Zu Anfänge dieses Jahrhunderts gab es in den Forsten Schorell, Tzulkien und Skallisen noch viel Elenwild. Im Forste Ibenhorst bei Tilsit hat es sich, geschützt durch königliche Bestimmung, bis auf unsere Tage erhalten. Zwar waren die Thiere im Jahre der Jagdfreiheit 1848 auch hier bis auf sechszehn Stück vermindert worden und im darauf folgenden Jahre sogar bis auf elf Stück zurückgegangen; strengste Schonung aber hob nach und nach den Wildstand wieder, so daß derselbe gegenwärtig (1874), laut Angabe des königlichen Oberförsters Axt, in den Ibenhorster Forsten sechsundsiebenzig Stück beträgt. Außerdem stehen in den Waldungen der Oberförstereien Gauteden, Tapiau, Fritzen, Sternberg, Greiben und Bludau, sämmtlich im Regierungsbezirke Königsberg belegen, zusammen noch sechzig Stück Elchwild. Somit zählen wir noch heute diese Hirschart zu den deutschen Thieren.

Abgesehen von diesen unter strengster Aufsicht stehenden Gehegen findet man das Elch in den höheren Breiten aller waldreichen Länder Europas und Asiens. In unserem Erdtheile ist es auf die baltischen Niederungen, außer Ostpreußen also auf Litauen, Kur- und Livland, sowie auf Schweden und Norwegen und einige Strecken Großrußlands beschränkt. In Norwegen bewohnt es die östlichen Provinzen des Südens, in Schweden die daran stoßenden westlichen oder mit, anderen Worten, die ungeheueren Waldungen, welche das sogenannte Kjölengebirge bedecken, namentlich also Wermeland, Dalekarlien, Herjedalen, Oesterdalen, Hedemarken, Gulbrandsdalen und Valdersdalen. Weit häufiger als in Europa lebt das Elch in Asien. Es breitet sich hier über den ganzen Norden bis an den Amur aus und kommt überall vor, wo es große ausgedehnte Wälder gibt, nach Norden hin, soweit der Baumwuchs reicht. Im Stromthale der Lena, am Beikalsee, am Amur, in der Mongolei und Tungusien hält es sich noch immer in ziemlicher Anzahl.

Das Elen ist ein gewaltiges Thier. Die Leibeslänge eines erwachsenen Elchhirsches beträgt 2,6 bis 2,9 Meter, die Länge des Schwanzes ungefähr 10 Centim., die Höhe am Widerrist 1,9 Meter, am Kreuze einige Centimeter weniger. Sehr alte Thiere können ein Gewicht von fünfhundert Kilogramm erreichen; als Durchschnittsgewicht müssen jedoch drei- bis vierhundert Kilogramm betrachtet werden. Der Leib des Elch ist verhältnismäßig kurz und dick, breit an der Brust, hoch, fast höckerig am Widerrist, gerade am Rücken, niedrig am Kreuze. Er ruht auf sehr hohen und starken Beinen von gleicher Länge, welche mit schmalen, geraden, tiefgespaltenen und durch eine ausdehnbare Bindehaut vereinigten Hufen beschuht sind; die Afterklauen berühren leicht den Boden. Auf dem kurzen, starken und kräftigen Halse sitzt der große, langgestreckte Kopf, welcher vor den Augen verschmälert ist und in eine lange, dicke, aufgetriebene, sehr breit nach vorn abgestutzte Schnauze endet. Diese ist durch die knorpelige Nase und die den Unterkiefer weit überragende, dicke, sehr stark verlängerte, höchst bewegliche, gefurchte Oberlippe fast verunstaltet. Die kleinen und matten Augen liegen tief in den stark vortretenden Augenhöhlen; die Thränengruben sind unbedeutend. Große, lange, breite, aber zugespitzte Ohren stehen nach seitwärts gerichtet am Hinterkopfe, neigen sich aber oft schlotternd gegen einander. Das Geweih des erwachsenen Männchens besteht aus einer großen, einfachen, sehr ausgebreiteten, dreieckigen, platten, schaufelförmigen, gefurchten Krone, welche an ihrem äußern Rande mit zahlreichen Zacken besetzt ist, und wird von kurzen, dicken, gerundeten, mit wenigen Perlen besetzten Stangen getragen, welche auf kurzen Rosenstöcken sitzen und sich sogleich seitlich biegen. Im ersten Herbste bemerkt man beim jungen Bocke da, wo das Geweih aufsitzt, einen dichten Haarwulst, im nächsten Frühjahre erhält er die Rosenstöcke, im zweiten einen etwa 30 Centim. langen Spieß, welcher erst im folgenden Winter abgeworfen wird. Allmählich zertheilt sich das Geweih mannigfaltiger. Im fünften Jahre entsteht eine flache Schaufel, verbreitert sich fortan und theilt sich an den Rändern in immer mehr Zacken, deren Anzahl bis in die zwanzig steigen kann. Das Geweih erreicht ein Gewicht von etwa zwanzig Kilogramm.

Die Behaarung des Elen ist lang, dicht und straff. Sie besteht aus gekerbten, dünnen und brüchigen Grannen, unter denen kurze, feine Wollhaare sitzen; über die Firste des Nackens zieht eine starke, sehr dichte, der Länge nach getheilte Mähne, welche sich gewissermaßen am Halse und an der Vorderbrust fortsetzt und bis zwanzig Centimeter lang wird. Sonderbarer Weise sind die Bauchhaare von rückwärts nach vorn gerichtet. Die Färbung ist ein ziemlich gleichmäßiges Röthlichbraun, welches an der Mähne und den Kopfseiten in glänzendes Dunkelschwarzbraun, an der Stirne ins Röthlichbraune und am Schnauzenende ins Graue zieht; die Beine sind weißlichaschgrau, die Augenringe grau. Vom Oktober bis zum März ist die Färbung etwas heller, mehr mit Grau gemischt. – Das Thier ist kaum kleiner, trägt aber kein Geweih und hat längere und schmälere Hufe sowie kürzere und wenig nach auswärts gerichtete Afterklauen. Sein Kopf erinnert an den eines Esels oder Maulthiers. Im Winterkleide unterscheidet sich das weibliche Elenthier vom Hirsche durch einen senkrecht gestellten, schmalen Streifen unter dem Feigenblatte.

In der Weidmannssprache wendet man alle für Edel- und beziehentlich Damhirsch gültigen Ausdrücke auch für das Elchwild an. Das Schmalthier wird mit dem dritten Jahre fertig und in den folgenden Jahren als Altthier angesprochen. Der Elchhirsch heißt im ersten Jahre Kalb, im zweiten und dritten Spießer oder Gabler, im vierten geringer Elchhirsch, im fünften geringer Schaufler, im sechsten guter Schaufler und in höheren Jahren Haupt- oder Kapitalschaufler. In Ibenhorst zählt man die Enden des Geweihes und spricht demgemäß den Elchhirsch genau wie den Rothhirsch an.

Wilde, einsame, an Brüchen und unzugänglichen Mooren reiche Wälder, namentlich solche, in denen Weiden, Birken, Espen und andere Laubbäume stehen, bilden den Stand des Elchwildes. Der Forst von Ibenhorst besteht aus zweitausend Morgen mit Kiefern, Fichten und Birken bestandenem Höhenboden, sechstausend Morgen Torfmooren und einigen vierzigtausend Morgen Erlenbruch, in welchem einzelne Birken und Eschen eingesprengt sind. Zwischen den Erlenstöcken und an den Rändern der Gräben wachsen in großer Ausdehnung Weidenwerft, Rohr, Schilf, Gräser, Brennnesseln von gewaltiger Höhe und dergleichen mehr, wodurch die wildesten Dickungen hergestellt werden. Ein so beschaffenes und bestandenes Gebiet gewährt diesem Hirsche alle Bedingungen zu einem ihm behaglichen Leben; nicht minder zusagend sind ihm übrigens auch ausgedehnte, nasse Schwarzholzwaldungen, vorausgesetzt, daß in ihnen Weidenarten nicht gänzlich fehlen. Sümpfe und Moore scheinen zu seinem Gedeihen und Wohlbefinden unumgänglich nothwendig zu sein. Das plumpe Geschöpf durchmißt Moräste, welche weder Mensch noch Thier gefahrlos betreten könnten, mit Leichtigkeit. Vom April bis zum Oktober hält es sich in den tiefer gelegenen, nassen Gegenden auf, später sucht es sich erhöhte, welche den Ueberschwemmnngen nicht ausgesetzt und im Winter nicht mit Eis bedeckt sind. Bei stillen, heiterem Wetter bevorzugt es Laubhölzer, bei Regen, Schnee und Nebel Nadelholzdickungen. Aus Mangel an Ruhe oder hinlänglicher Aesung verändert es leicht seinen Standort. Im Ibenhorster Forste begibt es sich im Winter, den Erlenbruch verlassend, nach den Torfmooren und in die hochgelegenen Kieferwaldungen; in Livland, Rußland und Skandinavien streift es weit umher; in Ostsibirien tritt es, wenn auf den Höhen viel Schnee fällt, in die Ebenen herab, zieht in sehr schneereichen Wintern sogar bis in die außerdem streng gemiedenen kahlen Hochsteppen hinaus. Die Thiere mit ihren Kälbern suchen hier, laut Radde, zum Winterstande besonders gern die Nordabhänge gut bewaldeter, namentlich bestrauchter Gebirge auf, wohin der alte Hirsch nicht folgt, weil ihm diese Hölzer, seines weit seitwärts ausgelegten Geweihes halber, hinderlich werden. Ein Bett bereitet sich das Elch in keinem Falle, legt sich vielmehr stets ohne weiteres nieder, gleichviel, ob es Sumpf oder Moor oder ob es trocknen oder schneebedeckten Waldboden zum Orte seiner Ruhe erwählt.

Um die Lebensgeschichte des Elen möglichst vollständig und wahrheitsgemäß schildern zu können, habe ich in Ibenhorst selbst Erkundigungen eingezogen und durch die Güte der Herren Forstmeister Wiese, Oberförster Axt und Förster Ramonaht ebenso ausführliche, wie unsere Kenntnis des Thier es bereichernde Mittheilungen erhalten. Infolge der ihm seit Jahrzehnten gewährten Schonung lebt das Elch in den Ibenhorster Forsten allerdings unter anderen Verhältnissen als in den übrigen Theilen seines Verbreitungsgebietes und hat insbesondere die Scheu vor dem Menschen fast gänzlich verloren, benimmt und beträgt sich jedoch nicht wie ein gefangenes, sondern wie ein freies Thier, bekundet alle Eigenarten eines solchen und darf deshalb immerhin für eine Lebensschilderung als maßgebend erachtet werden.

In seiner Lebensweise weicht das Elenthier vielfach von der des Hirsches ab. Wie dieser schlägt es sich zu Rudeln von sehr verschiedener Stärke zusammen, und nur gegen die Satzzeit hin sondern sich von diesen Rudeln die alten Hirsche ab, gewöhnlich eigene Gesellschaften für sich bildend. In Gegenden, wo es zwar allgemein verbreitet ist, aber doch nicht häufig auftritt, wie beispielsweise in Ostsibirien, rudelt es sich im Winter zu kleinen Trupps, geht dagegen im Sommer stets einzeln oder höchstens das Thier mit seinem Kalbe; in den Ibenhorster Forsten vereinigt es sich im Spätherbste, wenn die Ueberschwemmung der Bruchwaldungen es zwingt, auf den Mooren und im Hochwalde Stand zu nehmen, zu Rudeln von fünfundzwanzig bis vierzig Stücken. Diese Gesellschaften bestehen regelmäßig aus Hirschen und noch nicht fertigen Thieren, weil das Mutterwild, aus übergroßer Sorge um seine Kälber, nicht allein die Hirsche höchst unfreundlich behandelt, sondern ebenso andere Thiere und deren Kälber meist abschlägt. Von einem friedfertigen Zusammenleben der Elche bemerkt man überhaupt wenig. Jedes einzelne Stück hat oft mit dem andern etwas auszumachen, eins vertreibt das andere von der warmgelegenen Stelle, und dem Mutterwilde muß alles übrige weichen: dieses bekundet nicht einmal gegen verwaiste Kälber freundliche Gesinnung, sondern vertreibt sie ebenso rücksichtslos wie jedes sonstige Stück des Rudels aus seiner Nähe. So lange die Brunst sie nicht beeinflußt, zeigen sich die Hirsche weit geselliger als die Thiere, nehmen beispielsweise mutterlose Kälber ohne weiteres in ihre Rudel auf; während der Brunst dagegen bethätigen auch sie die Unfriedsamkeit ihres Geschlechtes, suchen, jeder für sich, so viele Thiere als möglich zusammen zu treiben und zusammen zu halten und schlagen alle anderen Hirsche von sich ab. Im Frühjahre zerstreuen sich die Rudel vollständig und leben, abgesehen von den Thieren mit ihren Kälbern, einzeln oder zu zweien und dreien vereinigt.

Mehr noch als den übrigen Hirschen sind dem Elche Störungen aller Art aufs tiefste verhaßt. Es verlangt unbedingte Ruhe und verläßt eine Gegend, in welcher es wiederholt behelligt wurde. In den Ibenhorster Forsten, wo es sich an den Menschen und sein Treiben nach und nach gewöhnt hat, gibt sich dieses Bedürfnis als überraschende oder ergötzende Trägheit kund. Hier ist unser Wild so sorglos und faul geworden, daß es sich kaum rührt, wenn es etwas durch das Gehör vernimmt, und nur dann von seiner Lagerstätte sich erhebt, wenn man ihm bis auf vierzig und selbst dreißig Schritte nahe gekommen ist. Aber auch dann noch trollt es nicht immer weg, bethätigt vielmehr oft eigenwillige Widerspenstigkeit oder Störrigkeit, gepaart mit plumper Neugierde, welche auf seine geistigen Befähigungen ein nicht eben günstiges Licht wirft.

Wo es sich ungestört weiß, bettet es, abgesehen vielleicht von kurzer Ruhe, nur in den Vor- und Nachmittagsstunden und streift schon von vier Uhr des Nachmittags an in den Abend-, den ersten Nacht-, den Früh- und Morgenstunden umher; im entgegengesetzten Falle wählt es die Nachtzeit, um nach Aesung auszuziehen. Nach Wangenheim besteht diese in Blättern und Schößlingen der Moorweide, Birke, Esche, Espe, Eberesche, des Spitzahorn, der Linde, Eiche, Kiefer, Fichte, in Haide, Moorrosmarin, jungem Röhricht und Schilfe, in schossendem Getreide und Lein. In den Ibenhorster Forsten geht das Elch alle Baum- und Straucharten an, welche daselbst wachsen, außer den genannten beispielsweise noch Faulbaum, Hasel und Erle. Von letzterer nimmt es, namentlich seitdem die Weidenarten seltener geworden sind, besonders gern die jährigen Ausschläge, zweijährige Schößlinge ab und zu, jedoch schon seltener, ältere Zweige und Schossen dagegen niemals. Im Moore äst es sich vorzugsweise von Haidekraut, Wollgras und Schachtelhalmen, mit denen es zuweilen seinen Wanst vollständig anfüllt. In den Monaten Mai und Juni bilden letztere und Kuhblumen seine hauptsächlichste Aesung. Neuere Beobachter geben übereinstimmend an, daß der Elch sich nicht von Getreide äst. »So oft ich mich darnach erkundigt habe«, schreibt mir O. von Löwis, »hörte ich in Livland niemals davon, daß Elenthiere ins Getreide oder in ein Flachsfeld gehen und hier durch Aesung Schaden verursachen sollten. Im Gegentheile bemerkte ich oft, daß sie unmittelbar neben Getreide wachsendes Röhricht und Gezweige angenommen, also jenem vorgezogen hatten.« Auch Oberjägermeister von Meyerinck bemerkt ausdrücklich, daß die Elche der Ibenhorster Forsten nicht vom Getreide sich äsen. »Getreidefelder«, sagte er, »besuchen sie gar nicht, auch Kartoffeln und andere Feld- und Baumfrüchte nehmen sie nicht. Sie nähren sich von Weidenwerft, den kleinen Torfweiden, Haide- und Heidelbeerkraut, Kiefernadeln und sogar von Kienpost ( Ledum palustre), welches Gewächs bekanntlich eine Giftpflanze ist und sonst von keiner Wildart angerührt wird. Den Feldern schaden sie höchstens einmal dadurch, daß sie zufällig durch das Getreide wechseln und mit ihren großen Fährten dasselbe niedertreten.« Nach den Mittheilungen meiner Ibenhorster Gewährsmänner behält Wangenheim Recht. Junge Saat nimmt das Elch allerdings ebensowenig wie in den Aehren stehendes Getreide, wohl aber letzteres, während es schoßt, den Hafer, während er in Milch steht. Dementsprechend besucht es Getreidefelder im Mai und Juni sehr regelmäßig, wogegen es dieselben früher oder später nicht betritt. Von Meyerincks Angabe, daß unser Thier auch von Kienpost sich äse, scheint nach Ansicht der Ibenhorster Forstleute irrig zu sein, da keiner von diesen eine dieselbe bestätigende Wahrnehmung gemacht zu haben versichert. Falls das Elch Weidenschößlinge in genügender Menge und Auswahl haben kann, äst es sich oft ausschließlich von diesen: den Wanst der vom Prinzen Friedrich Karl von Preußen und von Meyerinck erlegten Elchhirsche fand man einzig und allein mit zermalmten Blättern und Holzfasern des Weidenwerfts angefüllt. In Ostsibirien äst sich das Elch hauptsächlich von den niedrigen Gebüschen der Zwerg- und Buschbirke, mit besonderer Leckerhaftigkeit aber auch von den fleischigen Wurzeln einiger Wasserpflanzen, denen zu Liebe es im Sommer zu den Thalseen herabsteigt, und welche es tauchend gewinnen muß. Aehnlich verfährt es auch in Ibenhorst, um sich einzelner im Wasser stehenden Pflanzen zu bemächtigen. Grasend sich zu äsen, wie andere Hirsche thun, vermag es nicht, weil es die lange, schlotternde Oberlippe daran hindert, wohl aber ist es im Stande, ebenso wie schossendes Getreide, höhere Grashalmen abzupflücken. Hierzu wie zum Abbrechen von Gezweigen weiß es seine rüsselförmige Hängelippe sehr geschickt zu gebrauchen. Beim Abrinden setzt es seine Schneidezähne wie einen Meißel ein, schält ein Stückchen Rinde los, packt dieses mit den Zähnen und Lippen und reißt dann nach oben zu lange Streifen der Rinde ab. Höhere Stangen biegt es mit dem Kopfe nieder, bricht dann die Kronen ab und äst sich von dem Gezweige und von der Rinde. Hierbei bevorzugt es, wie leicht erklärlich, alle saftrindigen Bäume und Gesträuche, als da sind Espe, Esche, Weide und Pappel, derart, daß es nicht selten selbst sehr starke Espen noch vollständig entrindet. Unter den Nadelbäumen zieht es die Kiefer allen übrigen vor, wogegen es die Fichte nur im höchsten Nothfalle angeht. In Ibenhorst kümmert es sich so wenig um die Waldarbeiter, daß es während deren Gegenwart auf frischen Kieferschlägen sich einfindet, um die Nadeln der gefällten Bäume zu verzehren. Wie man beobachtet hat, liebt es, wohl schon der Bequemlichkeit halber, das Gezweige der Fällbäume mehr als das vom Winde abgebrochener Aeste, weshalb man, ihm zu Gefallen, im Winter in regelmäßigen Zeiträumen größere Kiefern zu werfen pflegt. Selbst mehr als fingerdicke Zweige vermag es auszunutzen; es zermalmt dieselben so vollständig, daß man in der Losung stets nur sehr fein zerschrotene Holzfasern findet. Wasser zum Trinken ist ihm jederzeit Bedürfnis, und es bedarf davon viel, um sich zu sättigen.

Die Bewegungen des Elenthieres sind weit weniger ebenmäßig und leicht als die des Edelwildes. Es vermag nicht anhaltend flüchtig zu sein, trollt aber sehr schnell und mit unglaublicher Ausdauer manche Schriftsteller behaupten, daß es in einem Tage dreißig Meilen zurücklegen könne. Beim Sichtbarwerden eines Menschen oder vor dem Nehmen eines Hindernisses pflegt es einen Augenblick Halt zu machen und dann erst weiter zu gehen, bei Gefahr sich selten zurückzuwenden, vielmehr mit derselben Gemächlichkeit wie früher fortzutrollen.

Eine höchst sonderbare Bewegungsart in wasserreichen Mooren schildert Wangenheim. Das Elch läßt sich da, wo der Boden es nicht mehr tragen kann, wenn es läuft, auf die Hessen nieder, streckt die Vorderläufe gerade vorwärts aus, greift mit den Schalen ein, stemmt mit den Hessen nach, und gleitet so über die schlammige Fläche; da, wo diese ganz schlotterig ist, legt es sich sogar auf die Seite und hilft sich durch Schlagen und Schnellen mit den Läufen fort. Förster Ramonaht versichert, dasselbe wiederholt gesehen zu haben und bestätigt Wangenheims Mittheilungen in jeder Beziehung. »In gar zu grundlosen Sümpfen«, bemerkt O. von Löwis hierzu, »bleibt das Elen übrigens zuweilen doch jämmerlich stecken. So versank im April des Jahres 1866 auf dem Gute Ohlershof in Livland ein starker Hirsch derartig in dem Schlamme eines abgelassenen Sees, daß herzukommende Leute ihn mit Stricken anbinden konnten, hierauf mit vieler Mühe herauszogen und auf das Gehöft brachten, woselbst er sodann drei Wochen lang in einem Pferdestalle gehalten wurde.« Gefährlich werden ihm insbesondere schlammige Stellen mit steilen Ufern, deren Höhe es mit den Vorderläufen nicht erreichen kann, wogegen es auch solche Hindernisse leicht überwindet, wenn es die Vorderläufe zusammengeknickt auf nicht nachgebendes Erdreich legen kann, worauf es dann den Leib ohne sonderliche Anstrengung nachzieht und damit wieder festen Boden gewinnt. Im Schwimmen ist das Elch Meister. Es geht nicht bloß aus Noth in das Wasser, sondern, wie manche Rinderarten, zu eigener Lust und Freude, um sich zu baden und zu kühlen, sucht auch in Ostsibirien die tieferen Gebirgsschluchten auf, in denen der Schnee lange liegen bleibt, und liebt es, auf ihm sich herumzuwälzen. Auf glattem, schneefreiem Eise kann es, trotz der Behauptung des Bischofs von Upsala, nicht lange gehen, und wenn es auf den glatten Spiegel einmal gefallen ist, kommt es nur sehr schwer wieder auf die Läufe. Anfänglich, so versichern meine Ibenhorster Freunde, läuft unser Hirsch auch auf glattem Eise recht gut, bald aber »erwärmen sich« oder, was wohl richtiger sein dürfte, erweichen die Schalen seiner Hufe, und dann stürzt er sehr leicht und öfters nach einander. Während des Trollens vernimmt man ein hörbares Anschlagen der Afterklauen an die Ballen; dieses Geräusch nennt der Weidmann »Schellen«. Bei eiligem Laufe legt der Elchhirsch das Geweih fast wagerecht zurück und hebt die Nase hoch in die Höhe; deshalb strauchelt er öfters und fällt auch leicht nieder; dann zuckt er, um sich wieder aufzuhelfen, in eigenthümlicher Weise mit den Läufen und greift namentlich mit den Hinterläufen weit nach vorwärts. Hierauf gründet sich die Fabel, daß das Thier an der Fallsucht leide. Ein Elenthier, welches einmal im Laufe ist, läßt sich durch nichts beirren, weder durch das Dickicht des Waldes, noch durch Seen oder Flüsse, noch durch Sümpfe, welche vor ihm liegen. Die Fährte macht den Eindruck, »als wenn sie ein großer schwerer Mastochse hinterlassen hätte« und hat auch insofern etwas eigenthümliches, als es keine sicheren Merkmale gibt, um die Fährten der Hirsche von denen der Thiere zu unterscheiden. Nach Axt kennzeichnet sich allerdings auch die Fährte des Elchhirsches durch ihre rundere, mehr zusammengedrückte Form, wogegen die des Thieres länglicher und mehr eigestaltig ist; es gehört jedoch ein ungemein geübtes Auge dazu, um diese wenig bemerklichen Unterschiede herauszufinden, umsomehr, als die Schalen selten gänzlich unverletzt, vielmehr in der Regel vorn und seitlich abgestoßen oder sonstwie verunstaltet sind.

Das Elch vernimmt ausgezeichnet, äugt und wittert oder windet aber weniger gut. Hinsichtlich seiner geistigen Fähigkeiten scheint es sein plumpes und dummes Aussehen nicht Lügen zu strafen. Seine Handlungen deuten auf geringen Verstand. Es ist wenig scheu und noch viel weniger vorsichtig, lernt kaum, wirkliche Gefahr von bloß eingebildeter zu unterscheiden, betrachtet seine Umgebung im ganzen theilnahmlos, fügt sich nur schwer in veränderte Verhältnisse und bekundet überhaupt ein wenig bildsames Wesen. Seine geselligen Eigenschaften sind in keiner Weise entwickelt; von einem festen Zusammenhalte des Rudels bemerkt man nichts: jedes einzelne Stück desselben handelt vielmehr nach eigenem Ermessen, und nur das Kalb folgt seiner Mutter, nicht aber das gesammte Rudel einem Leitthiere, wie dies bei anderen Hirschen der Fall zu sein pflegt. Fressen und Ruhen scheinen dem Elche als die höchsten Lebensaufgaben zu gelten; nur die Brunst verändert das gleichmäßige Einerlei seines Wesens.

Alte Elchhirsche werfen im November, frühestens im Oktober, jüngere um mehr als einen Monat später ab; erstere fegen im Juli, letztere erst im August, zuweilen noch später. Die Neubildung des Geweihes geschieht insofern in eigenthümlicher Weise, als dasselbe anfänglich ungemein langsam und erst vom Mai an schneller wächst. Sichtbar werden die Kolben nicht vor Ende des genannten Monats oder vor dem Anfange des Juni, weshalb auch das Verecken kaum eher als zwei oder drei Monate vor Beginn der Brunstzeit stattfindet. Diese tritt in den Ostseeländern Ende Augusts, im asiatischen Rußland im September oder Oktober ein. Um diese Zeit sind die Hirsche auf das höchste erregt. Während man sonst nur in seltenen Fällen einen dem Schrecken des Rothwildes ähnelnden, jedoch bedeutend stärkern und tiefern, hell nachklingenden Laut und auch diesen vielleicht bloß vom alten Thiere vernimmt, orgeln die Elchhirsche jetzt nach Art des Edelhirsches, jedoch in kurzen Absätzen und mehr plärrend als schreiend, fast wie der Damhirsch, nur in viel tieferem Tone, fordern damit alle gleichstrebenden Hirsche zum Zweikampfe heraus und fechten diesen mit Wuth und Ingrimm durch, nehmen leicht auch selbst den Menschen an, laufen, die Nase zum Boden herabgesenkt, als wollten sie eine Fährte aufnehmen, unstet und rastlos bei Tage und Nacht umher, tagtäglich viele Meilen durchmessend, treiben die Thiere tagelang ununterbrochen, verfolgen sie weit und schwimmen ihnen selbst durch die breitesten Ströme nach. Junge Hirsche werden von den älteren abgeschlagen und finden selten Gelegenheit, ihren Trieb zu befriedigen; dann trollen sie wie unsinnig in gerader Richtung fort, besuchen selbst bebaute Gegenden, welche sie sonst ängstlich meiden und kommen endlich ebenso sehr vom Leibe wie die Alten durch das wirkliche Brunsten. Der Beschlag selbst dauert kurze Zeit, wird aber oft wiederholt. Nach dessen Vollendung steigt der Hirsch niemals ab, sondern das Thier rückt unter ihm weg. Sechs- bis achtunddreißig Wochen geht das Elchthier hoch beschlagen; Ende Aprils oder anfangs Mai setzt es, zum erstenmal nur ein Kalb, bei jedem folgenden Satze aber deren zwei, meist ein Pärchen, seltener zwei desselben Geschlechtes. Drei Kälber bei einem Satze sind ein seltenes Vorkommnis, gehen auch als Schwächlinge meist zu Grunde. Die Geburt scheint schwieriger von Statten zu gehen als bei anderen Hirscharten; denn das setzende Thier bekundet, nach den Beobachtungen des Försters Ramonaht, durch sein Gebaren, daß die Wehen sehr heftig und schmerzhaft sein müssen, beißt sich an Zweigen oder in der Moosdecke fest, streckt und windet sich abwechselnd beim Treiben der Frucht und verendet in nicht allzu seltenen Fällen während der Wehen. Sofort nach glücklicher Geburt der Kälber verzehrt es, wie viele andere Säugethiere, Wiederkäuer insbesondere, ebenfalls zu thun pflegen, den Mutterkuchen und wendet sich sodann liebevoll seinen Kälbern zu, um sie zunächst zu reinigen. Gleich nach dem Ablecken springen diese auf, taumeln aber noch wie berauscht mit dem Kopfe hin und her und müssen anfangs von der Mutter fortgeschoben werden, wenn sie sich bewegen sollen; doch schon am dritten oder vierten Tage folgen sie dem Elchthiere, welches sie fast bis zur nächsten Brunstzeit besaugen, selbst dann noch, wenn sie bereits so groß geworden sind, daß sie sich unter die Mutter hinlegen müssen. In den ersten Tagen ihres Lebens sind sie so ungestaltet, daß sie in mehr als einer Hinsicht an einen Esel erinnern, und mit diesem Aussehen steht ihre Unbeholfenheit vollständig im Einklange. O. von Löwis schreibt mir, daß sie sich während der ersten Jugendzeit, wenn sie überrascht wurden, sofort niederlegen und widerstandslos aufnehmen und forttragen lassen. Sehr groß ist die Anhänglichkeit und Liebe der Mutter zu ihren Kälbern. Sie vertheidigt selbst die getödteten Jungen, und irrt, wenn diese ihr geraubt wurden, oft noch tagelang suchend auf der Unglücksstelle umher.

Außer dem Menschen werden dem Elch, trotz seiner Stärke, mehrere andere Feinde gefährlich: vor allen Wolf, Luchs, Bär und Vielfraß. Der Wolf reißt die Elche gewöhnlich im Winter bei hohem Schnee nieder; der Bär pflegt meistens nur einzelne Thiere zu beschleichen und steht vom Angriffe eines Rudels ab; der Luchs und unter Umständen der Vielfraß springen auf ein unter ihnen weggehendes Elen, krallen sich am Halse fest und beißen ihm die Schlagadern durch. Sie sind als die gefährlichsten Feinde des wehrhaften Wildes anzusehen; Wölfe und Bären dagegen haben sich vorzusehen: denn das Elch versteht sich, auch wenn es das kräftige Geweih nicht besitzt, erfolgsam zu vertheidigen, indem es die harten und scharfen Schalen seiner Vorderläufe mit ebenso viel Geschick als Nachdruck gebraucht. Ein einziger, richtig angebrachter Schlag mit diesen, durchaus nicht zu unterschätzenden Waffen genügt, um einen Wolf für immer niederzustrecken oder ihn doch lendenlahm zu machen. Für diese Annahme liefern selbst die Ibenhorster Elche dann und wann überzeugende Belege. So wurde vor mehreren Jahren der Hund eines dortigen Forstbeamten, angesichts seines Herrn, von einem alten Elchthiere, welches aus der benachbarten Feldmark eines Aasjägers zurückgetrieben werden sollte, angenommen, verfolgt und, da derselbe in dem tiefen Schnee nicht rasch genug flüchten konnte, bald eingeholt, zu Boden geschlagen und auch nunmehr noch mit den Schalen der Vorderläufe so heftig bearbeitet, daß er binnen wenigen Minuten zu einer unförmlichen Masse geworden war. Der Hund fiel als Opfer der seinem Herrn bewiesenen Treue; denn dieser konnte sich einzig und allein dadurch vor dem in Wuth gerathenen Thiere retten, daß er jenen auf dasselbe hetzte. Alte Thiere mit Kälbern sind regelmäßig angrifflustiger als die Hirsche; aber auch diese nehmen, namentlich in der Brunstzeit, den Menschen an. Dies erfuhr unter anderen der Ibenhorster Forstwart Müller, als er im September 1873 mit seinem Hunde über die Wiesen der tieferen Stellen des Forstrevieres ging. Ohne von dem Manne und seinem Hunde gereizt worden zu sein, näherte sich ihm ein starker Elchhirsch, nahm ihn in der nicht zu verkennenden Absicht, ihm den Garaus zu machen, ohne weiteres an, zwang ihn, unter einem auf erhöhten Rosten stehenden Heuhaufen Schutz zu suchen, belagerte ihn hier, verfolgte ihn, als er sich, von einem Heuhaufen zum anderen flüchtend, zu retten suchte, bis vor die Thüre eines Hauses, welches er schließlich glücklich erreicht hatte, und wollte sich selbst von hier nicht verjagen lassen. Wahrscheinlich erregte auch in diesem Falle der unseren Forstwart begleitende Hund den Zorn des Elchhirsches; es sind jedoch Fälle bekannt, daß auch nicht von Hunden begleitete Männer von ergrimmten Elchen angenommen wurden. Nach Versicherung des Försters Ramonaht soll man dem verfolgenden Elchhirsche übrigens verhältnismäßig leicht und zwar dadurch entgehen können, daß man bei jedem von ihm unternommenen Angriffe rasch zur Seite springt. Kurze Wendungen soll der Elchhirsch nicht gern ausführen und in der Regel von dem Verfolgten ablassen, wenn dieser ihm in der angegebenen Weise auszuweichen sucht.

Abgesehen von Raubthieren und lästigen Schmarotzern bekümmert sich das Elch um andere Thiere sehr wenig. Gleichwohl geschieht es zuweilen, daß es sich bei Rinderherden einfindet. So kamen, wie Radde mittheilt, im Spätherbste des Jahres 1851 sechs Elenthiere zum Tarainor und gesellten sich zu den Rindviehherden, mit denen sie einige Tage friedlich ästen. Beunruhigt durch die Bewohner der Steppen, welche solche Thiere niemals gesehen hatten, kehrten sie auf demselben Wege, den sie beim Kommen eingeschlagen, wieder zurück, hielten sich noch einige Zeit bei der Grenzwacht Duruluginsk auf und wanderten sodann von hieraus in die Wälder. Vierzehn Tage, bevor Oberjägermeister von Meyerinck zur Elchjagd im Ibenhorster Forste eintraf, anfangs September 1867, trug sich dort eine ähnliche Geschichte zu. Eines Nachmittags sieht der das Vieh beaufsichtigende Hirt aus dem benachbarten, etwa achthundert Schritte entfernten Walde einen starken Elchhirsch hervortreten und schnurstracks auf seine Kuhherde lostrollen. Als derselbe sich genähert hat, bemerkt ihn der Herdenstier, stürmt auf den Fremdling los und greift ihn an. Ein gewaltiger Kampf entspinnt sich; denn der durch die gerade stattfindende Brunst aufs höchste erregte Elchhirsch nimmt die Herausforderung an. Bald hat er den Sieg errungen und den Bullen zu Boden geworfen. Und nunmehr forkelt er den geschlagenen Feind unter lautem Gebrüll, das Geschrei des Hirten nicht beachtend, so unbarmherzig in die Rippen, daß dieser nicht im Stande ist, wieder auf die Beine zu kommen. Der Hirt läuft nach dem benachbarten Gehöfte, um Hülfe zu holen; aber auch noch, als mehrere Menschen hinzukommen und gemeinschaftlich schreien und lärmen, läßt sich der Elchhirsch nicht abhalten, den Bullen mit seinem Geweih weiter zu bearbeiten, und erst, als er wahrnimmt, daß der unvorsichtige Angreifer gedemüthigt, erschöpft und wehrlos am Boden liegt, entfernt er sich siegesstolz und ruhig, um nach demselben Walde, aus welchem er erschienen, zurückzukehren. Der Bulle war arg zerstoßen und hatte mehrere schwere Verletzungen davongetragen.

Jung eingefangene Elenthiere werden zahm und können selbst zum Aus- und Eingehen gebracht werden; bei uns halten sie jedoch die Gefangenschaft selten längere Zeit aus. In Schweden sollen früher gefangene Elche so weit abgerichtet worden sein, daß man sie zum Ziehen der Schlitten verwenden konnte; ein Gesetz verbot aber derartige Zugthiere, »weil deren Schnelligkeit und Ausdauer die Verfolgung von Verbrechern unmöglich gemacht haben könnte«. Spätere Versuche, Elche zu Hausthieren zu gewinnen, sind gescheitert. Die Jungen schienen zwar anfangs zu gedeihen, magerten aber später mehr und mehr ab und starben regelmäßig bald dahin. Wangenheim erzählt, daß auf den königlichen Gestüten sechs Jahre lang derartige Versuche angestellt wurden. Die jung eingefangenen Kälber ließ man von Kühen, welche sich willfährig zeigten, säugen und bemuttern; sie gingen mit auf die Weide und wuchsen heran. Wenn die Sonne zu heiß schien, und wenn die Bremsen flogen, eilten sie immer nach ihren Ställen zurück, um Schutz vor beiden Plagen zu suchen. In den Ställen band man sie, wie Kühe, mit Halftern fest. Im Sommer ließ man sie ihre Aesung sich selbst suchen, im Winter fütterte man sie mit Heu und Hafer. Aller Sorgfalt ungeachtet starben die meisten Kälber bereits im zweiten, die überlebenden sicher im dritten Jahre an »einem zu dünnen Leibe«, d. h. allgemeiner Abmagerung und Entkräftung, welche sie im Hochsommer befiel.

Ein junges Elch, welches ich im Berliner Thiergarten sah, war von dem Oberförster Ulrich in den Ibenhorster Waldungen verlassen aufgefunden und aufgezogen worden. »Der Pfleger«, so berichtete mir Freund Bolle, »ernährte es während des ersten Vierteljahres ausschließlich mit frischer Milch einer eigens dazu bestimmten Kuh, wovon es täglich fünfzehn Stof oder achtzehn Liter erhielt. Doch blieb es hierbei matt, schwächlich und gleichwohl scheu. Demnächst wurde die Menge der Milch auf sechs Stof täglich herabgesetzt. Es wurden dafür gleichzeitig Weidenblätter gefüttert, wieder einige Monate lang. Zuletzt erhielt es jeden Tag Roggenmehl mit drei Stof Milch. Außerdem äste es sich frei im Garten mit allerlei Kräutern, mit Beeren, Runkelrübenblättern etc., verschmähte auch den reifenden Roggen auf dem Felde nicht und fraß mit Begierde Knospen, Rinde und junge Zweige von Weiden, Espen, Birken, Faulbäumen, Ebereschen etc., dabei vielen Schaden anrichtend. Im Laufe des Jahres wurde es ziemlich zahm. Bei großer Hitze hielt es sich am liebsten in einem kühl gelegen, leeren Anbau des Hauses auf. Erst gegen Abend ging es auf Aesung aus.«

»Das Thier«, sagt August Müller, welcher von Ulrich selbst berichtet wurde, »wuchs heran, lief den Menschen nach wie ein zahmer Hammel, und leckte seinem Herrn beim Wiedersehen zärtlichst Hand und Gesicht. Für den Garten, in welchen es anfangs nur zur Gesellschaft ging, entwickelte das junge Elch bald eine besondere Theilnahme, da ihm, nachdem es der Amme entwachsen war, auch die Nützlichkeit solcher Anlagen einleuchtend wurde. Da sich bald der Garten vor ihm schloß, sprang es gewandt über den Zaun. Dieser wurde bis gegen zwei Meter erhöht; aber auch diese Probe bestanden seine wohlgerathenen Glieder. Wenn sein Herr in den Forst ging, mochte es ihn gern begleiten und mußte oft gewaltsam zurückgetrieben werden. Einst wurde ihm gestattet, mitzugehen. Es folgte kreuz und quer und fand im Walde auch Seinesgleichen. Die sah es aufmerksam an, und sie schienen es auch lebhaft anzuregen; jedoch gefiel es ihm beim Herrn Oberförster besser, und es kehrte getreulich mit ihm aus dem Walde zurück.«

»Anfangs Februar 1861«, fährt Bolle fort, »kam es wohlbehalten in Berlin an und wurde in einem Gehege untergebracht, welches ihm Bewegung gestattete. Man hielt es möglichst nach den gegebenen Vorschriften, und es befand sich dabei bis gegen den Sommer hin anscheinend wohl. Als die erste Hitze kam, schien ihm dies unbehaglich, obwohl es nicht förmlich erkrankte. Ueberhaupt ist das Thier, seinem Benehmen nach zu schließen, bis ganz kurz vor seinem Tode nicht krank gewesen. Es erlag der ersten Krankheit, welche es befiel.«

Aehnliches habe ich später bei mehreren von mir in Gefangenschaft gehaltenen Elenthieren ebenfalls erfahren. Das erste, welches unter meine Pflege kam, stammte aus Schweden und berechtigte bei seiner Ankunft durchaus nicht zu erfreulichen Hoffnungen für die Zukunft. Der ausgesuchtesten Pflege ungeachtet kränkelte es fortwährend, und wenn ich wirklich einmal glaubte, es herausgefüttert zu haben, fiel es immer bald wieder ab. Seine Nahrung war anfangs sehr gemischter Art, weil es nie längere Zeit dasselbe Futter annehmen wollte. Alle übrigen Hirsche, welche ich hielt, befanden sich bei gleichmäßigem Futter vortrefflich und verursachten keine besondere Mühe; das Elch hingegen schien der vorsorglichsten Pflege zu spotten. Ich fütterte es mit Laub, jungen Zweigen, auch solchen von Nadelholz, eingemaischtem Körnerfutter, Brod und dergleichen, und es nahm auch das ihm gebotene Futter anscheinend mit Behagen an, immer aber nur eine Zeitlang; dann verschmähete es plötzlich dieselben Stoffe, welche ihm früher als Leckerei erschienen waren. Daß das Thier unter solchen Umständen seinem Ende mit Riesenschritten entgegeneilte, konnte kaum zweifelhaft sein. Lange Zeit zersann ich mir den Kopf, wie dem armen Geschöpfe wohl zu helfen: endlich kam mir der Gedanke, daß die Gefangenkost, welche wir bisher gereicht, durch einen Zusatz von Gerbstoff nur verbessert werden könnte. Der Gedanke wurde ausgeführt und – unser Elch fraß von Stunde an ohne Widerstreben, ja ohne Auswahl das ihm vorgeworfene Futter, besserte sich fortan in jeder Hinsicht und befand sich bald so wohl, als ein derartiges Thier überhaupt in der Gefangenschaft sich befinden kann.

Ein großer Uebelstand für das Halten in der Gefangenschaft ist, wie ich mich sattsam überzeugte, die Unfähigkeit des Elch, von Pflanzen sich zu äsen, welche auf dem Boden wachsen. Seine lange, schlotterige Oberlippe verwehrt ihm, kurzhalmige Gräser aufzunehmen, und weist es auf niedere Baumzweige an. Niemals habe ich gesehen, daß es auch nur ein Hälmchen Gras abgebissen hätte; es wird ihm schon schwer, das auf den Boden geworfene, abgeschnittene Futter zu sich zu nehmen, weshalb ihm auch feine Nahrung in einer ziemlich hoch an der Wand angenagelten Krippe vorgeworfen werden muß.

Von anderen Hirschen unterscheidet sich das Elch in seinem Betragen ebensosehr wie in seinem Aussehen. Man darf es niemand verdenken, wenn er das Thier als sehr häßlich erklärt; wir wollen nicht einmal den Berlinern zürnen, welche es als einen Esel ansahen: denn wirklich hat der über alles Maß verlängerte, plump gebaute, langohrige Kopf manche Ähnlichkeit mit dem des gedachten Thieres, nur daß er noch häßlicher ist. Das Elch macht ganz den Eindruck eines vorweltlichen Wesens, und dieser Eindruck wird verstärkt durch das Betragen. Im Vergleiche zu seinen Verwandten ist es träge und schwerfällig, geistig wie leiblich. Es bekundet wenige von den liebenswürdigen Eigenschaften der Hirsche, dagegen alle Unarten derselben. Mit seinem Wärter befreundet es sich; doch ist ihm niemals gänzlich zu trauen. Es hört auf einen ihm beigelegten Namen, kommt auf den Ruf herbei, läßt sich streicheln, putzen, mit einem Halfter belegen und in den Stall ziehen, aber nur so lange, als es ihm eben behagt. Gegen denselben Mann, welchem es ruhig nachfolgte und aus dessen Hand es Futter nahm, zeigt es sich plötzlich störrisch, legt, wie der stutzige Esel oder das Lama, das Gehör nach hinten, beugt den Kopf hernieder, schielt mit den Lichtern nach oben und schlägt dann plötzlich mit dem einen Vorderlaufe in gefährlicher Weise, weil es sehr hoch reicht und den Kopf eines Menschen noch bequem treffen kann. Der erste Wärter meiner Gefangenen kam mehrmals in augenscheinliche Gefahr, weil er nicht so gut, wie der zweite, den verschiedenen Launen des Thieres zu begegnen verstand.

Gegen andere Thiere zeigt sich das gefangene Elch sehr gleichgültig, beachtet Hunde, welche die übrigen Hirsche in große Aufregung versetzen, nicht im geringsten, bekümmert sich aber auch um Verwandte, welche in oder neben seinem Raume eingestellt sind, nur wenig. Mit Renthieren verträgt es sich vortrefflich, vielleicht weil ihm deren ruhiges Wesen zusagt. Die flinken und lebendigen Hirscharten scheinen ihm verhaßt zu sein; es versucht, auch sie zu schlagen, und duldet sie, ohne feindliche Versuche zu machen, erst dann, wenn es sich von der Nutzlosigkeit seiner Anstrengungen überzeugt hat.

Die Umhegung, in welcher man ein Elch hält, muß hoch sein; denn ungeachtet der Plumpheit aller seiner Bewegungen setzt es ohne Beschwerde über eine Wand von zwei Meter Höhe hinweg, nimmt dazu nicht einmal einen Anlauf. Es geht ruhig bis an die betreffende Umzäunung, stellt sich plötzlich auf die Hinterläufe, hebt die vorderen zusammengebogen über das Gitter weg und wirft sich nun gemächlich nach vorn, die langen Hinterläufe nach sich ziehend. Mein Gefangener verließ wiederholt seinen Pferch, um im benachbarten Gebüsch des Gartens zu weiden. Es würde ihm leicht gewesen sein, auch die Umhegung des Gartens selbst zu überspringen; daran dachte er jedoch nie. Gewöhnlich legte er sich ruhig außerhalb seines Gitters nieder und duldete ohne Widerstreben, daß ihm der Wärter einen Halfter umlegte, um ihn wieder zurückzuführen.

Man erlegt das Elch entweder auf dem Anstande oder auf großen Treibjagden und in Lappen und Netzen. Im hohen Norden versuchen die Jäger im Winter, ihr Wild auf Schneeschuhen zu jagen, und bemühen sich, es auf das Eis zu treiben, wo sie ihm dann bald den Garaus machen. Der Gewinn, welchen der Mensch von dem erlegten Thiere zieht, ist beträchtlich. Wildpret, Fell und Geweihe werden ebenso wie beim Hirsche verwendet. Das Fleisch ist zäher, das Fell aber fester und besser als das des Edelwildes. Elenhaut wurde, namentlich im Mittelalter, hochgeachtet und theuer bezahlt. »Sein Haut«, sagt der alte Geßner, »gibt gar gute Leybgöller, das regen, auch stich, vnd schwärtschläg aufhebt, vnd etwan annstatt eins harneschs zu vnsern zeyten angelegt wirt. Ein Ellendshaut gilt etwann drey biß in vier Ducaten, vnd wirt als vnderschidlich von einer Hirtzenhaut erkennt, daß sy lufftlöcher hat, vnd der so sy aufblaßt des athens in der übergehebten Hand empfindet.« Auch noch in späterer Zeit schätzte man dieses Wildleder viel höher als anderes und verfolgte deshalb das Elch mehr als billig. So ließ Kaiser Paul der Erste in Rußland einen förmlichen Vernichtungskrieg gegen die Elche führen, um die zur Beinbekleidung seiner Reiter nach seiner Ansicht unbedingt erforderlichen Elenhäute zu erhalten. Bei mehreren nördlichen Völkern gelten die knorpeligen Stangen, die Ohren und die Zunge als Leckerbissen. Lappländer und Sibirier spalten die Sehnen und verwenden sie wie die der Renthiere. Besonders die harten und blendend weißen Knochen werden ungemein gerühmt. In früheren Zeiten wußte man noch weit mehr aus dem Elenthiere zu machen. Es wurden allerlei Heilmittel von ihm gewonnen, und der Aberglaube fand reichliche Nahrung durch die wunderbaren Kuren, welche man damit bewirkte; galt ja doch das Thier den alten Preußen als eine Gottheit! Insbesondere Elenthierklauen standen, weil man sie als eine treffliche Arznei gegen fallende Sucht und andere Gebresten ansah, hoch in Ehren wie im Preise und wurden zerfeilt eingenommen, in Ringform getragen, als Amulete verwendet und sonstwie benutzt, auch oft verfälscht, d. h. durch Kuhklauen ersetzt. Gescheidte Leute gaben freilich schon zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts nicht viel auf den mit solchen Klauen getriebenen Heilschwindel. »Herr Geßner«, bemerkt sein Uebersetzer, »sagt, Er habe etwann erfahren, das söllichs geholffen, etwann habe es nit helfen wollen, vnd vermeinet, was also der arzney gebraucht werde, da etwas aberglauben bey sein müß, daß dieselb ye dem glauben nach, dessen der sy nimpt, vil oder wenig helffe. So seye diese verwänung, daß Ellendsklaw für söllichen siechtagen (fallende Sucht) gut sey, dahär entstanden, diweyl es täglich auch dise kranckheit hat. – Anstatt der Ellendsklawen, da sich dann wol zu verwarnen, verkauffen die landfarer etwan kuklawen; doch so man es feylet vnd auff kolen wirfft, hat es ein guten geruch, da kuhorn stinckt.« Man ersieht aus letzterer Angabe, daß die Leichtgläubigkeit gerechterweise schon damals bestraft wurde.

Aller Nutzen, welchen das Elenthier bringen kann, wiegt bei weitem den Schaden nicht auf, welchen es verursacht. Das Thier ist ein wahrer Holzverwüster und wird geregelten Forsten so gefährlich, daß Hegung nirgends, Schonung kaum stattfinden darf, wenn es sich darum handelt, Forstbau den Erfordernissen unserer Zeit gemäß zu betreiben. In jenen Wäldern, welche seine Heimat bilden, fällt der Schaden nicht so ins Gewicht, als man von vornherein annehmen möchte; denn jene sind ohnehin halbe Urwälder. Aber auch in den Ibenhorster Forsten richtet das Elchwild nicht soviel Unfug an, daß man deshalb auf seine Ausrottung dringen müßte; ich bin vielmehr, nachdem ich mich an Ort und Stelle unterrichtet habe, übereinstimmend nicht allein mit dem Thierkundigen August Müller, sondern auch mit den Ibenhorster Forstleuten zu der Ueberzeugung gekommen, daß »ein dem Elchwilde etwa gebrachtes Opfer mit dem Werthe des schönen und lebendigen Denkmals, welches diesem berühmten Ureinwohner Preußens in den Ibenhorster Forsten errichtet ist, in keinem Verhältnisse steht«. Und deshalb habe ich es freudig begrüßt, daß unser wald- und wildliebender Kaiser neuerdings die Hegung und Pflege dieses halb vorweltlichen Wildes durch strenge Befehle wesentlich verschärft hat.

Demungeachtet wird man das Aussterben des Elchwildes in unserem Vaterlande nur dann aufhalten, ihm vielleicht sogar begegnen können, wenn man dem gegenwärtigen Stande frisches Blut zuführt. Trotz der zweckmäßigsten Maßregeln zum Schutze des Elchwildes vermindert sich der Ibenhorster Stand desselben alljährlich mehr und mehr, schwerlich allein deshalb, weil die Werftweide neuerdings durch Trockenlegung einzelner Theile des Forstes empfindlich gelitten und das Elchwild dadurch einen Hauptbestandtheil seiner Nahrung verloren hat, noch weniger durch Verschuldung der umwohnenden Aasjäger, welche dem Elchwilde allerdings erheblichen Schaden zufügen, vielmehr wegen der geringen Fruchtbarkeit, um nicht zu sagen Unfruchtbarkeit, der in den Ibenhorster Forsten stehenden Elchthiere. In den letzten Jahren sind von durchschnittlich vierzig Stück Mutterwild alljährlich höchstens zwölf Kälber gebracht worden, hauptsächlich wohl infolge der Inzucht, welche hier thatsächlich besteht. Für mich unterliegt es kaum einem Zweifel, daß diesem Uebelstande abgeholfen werden könnte, wenn man aus Rußland oder Schweden zwölf bis zwanzig Elchhirsche einführen wollte, um dadurch die jetzt kaum stattfindende Zuchtwahl zu ermöglichen.

Je mehr wir gezwungen sind, den Wildstand in unseren eine regelrechte Bewirtschaftung zulassenden Forsten zu verringern, umsomehr sollen wir bestrebt sein, das Wild da zu hegen und zu pflegen, wo der von ihm verursachte Schaden unerheblich genannt werden darf. Selbst wenn man von Seiten der Regierung die Ibenhorster Forsten nur als Elchpark betrachten und sie einzig und allein zu Gunsten der Elenthiere bewirtschaften und beaufsichtigen lassen wollte, würde sich solches verantworten lassen; denn ein so mächtiger Staat wie Preußen kann alljährlich wohl einige tausend Mark aufwenden, um die Tage eines seinem Untergange raschen Schrittes entgegengehenden, der allgemeinen Theilnahme würdigen Thieres zu verlängern.

Das Moosthier, »Moosdeer« der Amerikaner, oder das Orignal der Franzosen (Alces americanus, A. machlis, malchis und muswa, Cervus Orignal und lobotus), unterscheidet sich hauptsächlich durch tief eingeschnittene Geweihschaufeln mit gesonderten Augensprossen, durch die schwach behaarte Kehlwamme und die dunklere Färbung von seinem altweltlichen Verwandten. Noch heutigen Tages ist man über das Thier keineswegs im reinen, obgleich einige Forscher nicht bloß an den Fellen, sondern sogar an den geräucherten Keulen Unterschiede auffinden wollten. Ich habe es lebend neben unserem europäischen Elche gesehen, bin jedoch nicht im Stande gewesen, erhebliche Unterschiede zwischen beiden Thieren herauszufinden, und glaube kaum, daß es sich als besondere Art aufstellen läßt. Die Geweihe des Moosthieres sind stärker und schwerer als die unserer Elche und erreichen selbst ein Gewicht von 30 bis 40 Kilogramm. Pennant fand einzelne, welche 75 Pfund wogen und dabei 32 Zoll Länge und 31½ Zoll Breite hatten. Hamilton Smith gibt folgende Beschreibung: »Das Moosthier ist die größte Hirschart, denn es ist am Widerrist höher als ein Pferd. Wollte man den großartigen Eindruck, welchen dieses Thier auf seine Beschauer macht, leugnen, so müßte man nur ausgestopfte Weibchen oder Junge gesehen haben. Wir hatten Gelegenheit, Moosthierhirsche in der Pracht ihrer Entwickelung, mit vollendetem Geweih und in ihrer Wildheit zu sehen, und wir müssen gestehen, daß kein Thier einen ergreifendern Eindruck hervorzurufen vermag. Der Kopf mißt über zwei Fuß, hat aber ein plumpes Ansehen; das Auge ist verhältnismäßig klein und tiefliegend, die Ohren ähneln dem eines Esels und sind lang und behaart; die Geweihzacken vermehren sich bis zu achtundzwanzig«.

Gegenwärtig findet sich das Moosthier noch im Norden Amerikas, namentlich in Kanada, Neu-Braunschweig und an der Fundy-Bai. Kapitän Franklin fand es am Ausflusse des Mackenzie und östlich noch am Kupferminenflusse unter 65 Grad Nordbreite. Mackenzie traf es auch auf den Höhen des Felsgebirges und an den Quellen des Elkflusses. Das Moosthier wirft das Geweih später ab als das europäische Elch, gewöhnlich im Januar und Februar, in strengen Wintern aber erst im März. Die Aesung ist wahrscheinlich dieselbe wie die des Elches.

Die Wilden stellen dem Moosthiere eifrig nach und betreiben seine Jagd auf mannigfaltige Weise. Einer ihrer Hauptkniffe ist, das Wild ins Wasser zu treiben, wo sie ihm dann mit ihren Booten auf den Leib rücken und es ohne große Mühe todtschlagen können. Diese Leute behaupten, daß sie nach dem Genusse des Elchwildprets dreimal so weit reisen könnten, als wenn sie eine Mahlzeit von anderem Fleische genossen hätten. Aus den Geweihen fertigen sie große Löffel; die Haut benutzen sie zur Dichtung der Boote, in denen sie sich nach beendigter Jagd zurückschiffen. Einer ihrer Jagdplätze, die »Hirschhornwiese« am Missouri, hat Berühmtheit erlangt. Sie haben dort aus Moosthier- und Wapitigeweihen eine hohe Pyramide aufgethürmt oder wenigstens aufgethürmt gehabt; denn die Yankees werden die Geweihe inzwischen wohl besser benutzt haben. Junge Moosthiere können leicht gezähmt werden, lernen in wenigen Tagen ihren Wärter kennen und folgen ihm dann mit viel Vertrauen. Mit zunehmendem Alter aber werden sie auch wild, zornig und gefährlich. »Um Mitternacht«, erzählt Audubon, »wurden wir durch einen argen Lärm im Schuppen erweckt und fanden, daß sich unser frisch gefangenes Moosthier von seinem Schrecken erholt hatte und daran dachte, nun nach Hause zu gehen, zu seinem großen Aerger aber sich als Gefangener erkannte. Wir waren unfähig, etwas für das Thier zu thun; denn sobald wir nur eine unserer Hände bewegten oder durch eine Oeffnung in sein Gefängnis steckten, sprang es nach uns, mit der größten Wuth brüllend und dabei seine Mähne erhebend, in einer Weise, welche uns vollkommen überzeugte, daß es wohl schwer halten würde, es am Leben zu erhalten. Wir warfen ihm ein Hirschfell zu; aber dieses zerriß es in einem Augenblick in Stücke: kurz, es geberdete sich wie rasend. Dieses Thier war ein Jährling von ungefähr sechs Fuß Höhe.«

Bei den Renthieren (Rangifer) tragen beide Geschlechter Geweihe, welche von dem kurzen Rosenstocke an bogenförmig von rück- nach vorwärts gekrümmt, an ihren Enden wie an dem Augensproß schaufelförmig ausgebreitet, fingerförmig eingeschnitten und schwach gefurcht sind. Sehr breite Hufe und längliche, aber stumpf zugespitzte Afterklauen zeichnen diese Hirsche aus. Ihre Gestalt ist im allgemeinen ziemlich plump, namentlich der Kopf unschön; die Beine sind verhältnismäßig niedrig; der Schwanz ist sehr kurz. Nur die alten Männchen haben im Oberkiefer kleine Eckzähne.

Man darf das Renthier als den wichtigsten aller Hirsche bezeichnen. Ganze Völker danken ihm Leben und Bestehen; denn sie würden ohne dieses sonderbar genug gewählte Hausthier aufhören, zu sein. Dem Lappen und Finnen ist das Ren weit nothwendiger als uns das Rind oder das Pferd, als dem Araber das Kamel oder seine Ziegenherden; denn es muß die Dienste fast aller übrigen Herdenthiere leisten. Das zahme Renthier gibt Fleisch und Fell, Knochen und Sehnen her, um seinen Zwingherrn zu kleiden und zu ernähren; es liefert Milch, läßt sich als Lastthier benutzen und schleppt auf dem leichten Schlitten die Familie und ihre Geräthschaften von einem Ort zum anderen; mit einem Worte: das Renthier ermöglicht das Wanderleben der nördlichen Völkerschaften.

Ich kenne kein zweites Thier, in welchem sich die Last der Knechtschaft, der Fluch der Sklaverei so scharf ausspricht wie in dem Renthiere. Es kann kein Zweifel obwalten, daß das heute noch wildvorkommende » Ren« der Skandinavier der Stammvater jenes Hausthieres ist. Zahme, welche ohne Obhut des Menschen leben können, verwildern in sehr kurzer Zeit und werden schon nach einigen Geschlechtern den wilden wieder vollständig gleich. In Gestalt und Wesen gibt es aber schwerlich zwei Geschöpfe, welche, bei so inniger Verwandtschaft, so außerordentlich sich unterscheiden wie das zahme und das wilde Renthier. Jenes ist ein trauriger Sklave seines armen, traurigen Herrn, dieses ein stolzer Beherrscher des Hochgebirges, ein gemsenartig lebender Hirsch, mit allem Adel, welcher diesem schönen Wilde zukommt. Wer freilebendes Renwild in Rudeln und zahme Renthiere in Herden gesehen hat und beide vergleichend betrachtet, will kaum glauben, daß das eine wie das andere ein Kind desselben Urahnen ist.