|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die zweite Hauptabtheilung der Wiederkäuer wird gebildet durch die Hornthiere ( Cavicornia), welche nach ziemlich übereinstimmender Ansicht der Forscher eine einzige, jedoch in drei, wie andere wollen, in vier Unterfamilien getrennte, nach außen wohl abgegrenzte Familie bilden. So nahe verwandt die Hirsche den horn- oder scheidenhörnigen Thieren auch zu sein scheinen, so bestimmt unterscheiden sie sich, wie bereits in der Einleitung bemerkt, durch die Gestalt und Beschaffenheit sowie den Bildungshergang ihrer Gehörne, weil deren Entwickelung und Weiterbildung eine stetig fortschreitende ist. »Die Hornthiere«, sagt Blasius klar und verständlich, »haben keilförmig sich verschmälernde Stirnzapfen, welche von der Hornscheide dauernd umschlossen bleiben; der Knochenzapfen wächst vom Grunde aus ununterbrochen nach und dehnt sich dadurch in die Länge, an der Wurzel auch in die Dicke aus. Beim Fortwachsen entwickelt sich auf diesem Knochenzapfen der ganzen Länge nach ununterbrochen neue Hornmasse, für welche die alte vorhandene fortwährend eine fest umschließende Scheide bildet. Auch bei den Scheidenhörnern wird durch die neugebildete Hornmasse die vorhandene ältere vom knöchernen Stirnzapfen getrennt, aber nicht wie bei den Hirschen mechanisch abgeworfen, indem die kegelförmige Gestalt der Berührungsfläche und die feste Umhüllung der alten Hornscheide das Abfallen verhindern. Eine Wiederkehr nach gewissen Zeiträumen, wie bei den Hirschen, scheint auf den ersten Blick nicht zu bestehen; doch zeigt jeder Jahreszuwachs eine schärfere Abschnürung auch äußerlich am Horne durch wellenförmige Verengung und sogar durch mechanische, oft tief in die Hornmasse eindringende Ablösung der Schichten verschiedenen Alters. Auch ist nicht zu verkennen, daß der Grad des Wachsthums der Hornmasse nicht im Verlaufe des ganzen Jahres ein gleichmäßiger ist. Der Jahreszuwachs nach dem Alter ist ebenfalls abwechselnd; die Länge der neu hinzutretenden Jahresringe wird mit dem Alter immer kleiner.« Zur anderweitigen Kennzeichnung der Familie mag dienen, daß alle zu ihr gehörigen Thiere nur im Unterkiefer Schneidezähne haben, acht an der Zahl, oder, wie andere wollen, sechs Schneide- und zwei Eckzähne, und außerdem in jedem Kiefer oben und unten sechs Mahl- oder Backenzähne besitzen, daß ferner die Schädelknochen an den Kopfseiten vor dem Auge dicht und undurchbrochen sind, der Huf ziemlich plump und breiter als die Dicke der Zehen ist, die Behaarung gleichmäßiger als bei den Hirschen zu sein pflegt und Haarwülste an den Hinterläufen nicht oder doch nur ausnahmsweise vorhanden sind.

Abgesehen von dem Gebiß und dem Gehörn läßt sich übrigens etwas allgemein gültiges von den Hornthieren nicht sagen. Ihr Leibesbau ist außerordentlich verschieden, da die Familie ebensowohl plumpe und massige wie überaus leichte und zierliche Gestalten aufweist. Die Gestalt der Hörner und der Hufe, die Länge des Schwanzes, Haarkleid und Färbung schwanken in weiten Grenzen; Thränengruben sind vorhanden oder fehlen; die Nasenspitze ist behaart oder nackt: kurz es ergeben sich bei genauer Betrachtung der hierher zu zählenden Thiere die verschiedensten und durchgreifendsten Unterschiede.

Wie die äußere Gestalt, ändert auch die Lebensweise der Hornthiere mannigfaltig ab. Fast über die ganze Erde sich verbreitend, bewohnen sie in vielen Arten alle Gürtel der Breite und Höhe und alle Gebiete oder Gefilde, von der öden Wüste an bis zu dem in tropischer Fülle prangenden Walde, von der sumpfigen Ebene an bis zu den gletscherbedeckten Gebirgen hinauf. Weitaus die meisten leben gesellig, nicht wenige in starken Herden, einige wenigstens zeitweilig in Scharen, welche höchstens noch von den durch Nager gebildeten übertroffen werden können. Entsprechend ihrer verschiedenen Gestalt bewegen sich die einen plump und schwerfällig, die anderen im höchsten Grade behend und gewandt, und im Einklange mit ihren Aufenthaltsorten schwimmen einzelne ebenso gut, als andere klettern. Fast ausnahmslos sind auch die höheren Begabungen wohl entwickelt: die Hornthiere zeichnen sich durch scharfe Sinne, nicht wenige durch Verstand aus, obwohl gerade unter diesen Thieren auch geistig sehr wenig befähigte Mitglieder gefunden werden. Ihre Vermehrung ist eine erhebliche, obschon sie meistens nur ein einziges, seltener zwei, in Ausnahmsfällen drei und höchstens vier Junge gleichzeitig zur Welt bringen. Letztere unterscheiden sich in ihrer Entwickelung wie in ihrem Wachsthume nicht von denen anderer Wiederkäuer. Sie kommen in sehr ausgebildetem Zustande zur Welt und sind bereits nach wenigen Stunden, spätestens nach einigen Tagen im Stande, ihren Eltern auf allen, oft den gefährlichsten und halsbrechendsten Wegen zu folgen. Bei vielen Arten währt das Wachsthum mehrere Jahre, bei den meisten sind die Jungen bereits nach Ablauf des ersten Lebensjahres wieder fortpflanzungsfähig, und gerade hierdurch erklärt sich das verhältnismäßig außerordentlich rasche Anwachsen eines Trupps oder einer Herde dieser Thiere.

Für den Menschen haben die Hornthiere eine viel höhere und wichtigere Bedeutung als alle übrigen Wiederkäuer, mit alleiniger Ausnahme der Kamele. Ihnen entnahmen unsere Vorfahren die für die Menschheit wichtigsten Nähr- und Nutzthiere; ihnen danken wir einen wesentlichen Theil unserer regelmäßigen Nahrung wie unserer Kleiderstoffe; ohne sie würden wir gegenwärtig nicht mehr im Stande sein, zu leben. Auch die noch ungebändigten, unbeschränkter Freiheit sich erfreuenden Arten der Familie sind durchgehends mehr nützlich als schädlich, da ihre Eingriffe in das, was wir unser Besitzthum nennen, uns nicht so empfindlich treffen wie das Gebaren anderer großer Thiere, und sie durch ihr fast ausnahmslos schmackhaftes Wildpret, durch Fell, Haare und Horn den von ihnen dann und wann angerichteten Schaden wenigstens so ziemlich wieder aufwiegen, im großen ganzen sogar überbieten. Fast sämmtliche wildlebende Hornthiere zählen zum Wilde, nicht wenige von ihnen zu Jagdthieren, welche der Weidmann den Hirschen als vollkommen ebenbürtig an die Seite stellt. Außer dem Menschen hängen sich viele andere Feinde an die Fährte der Scheidenhörner; mehr noch aber als alle Gegner zusammengenommen beschränken Mangel, Hunger und infolge dessen sich einstellende Seuchen ihre Vermehrung.

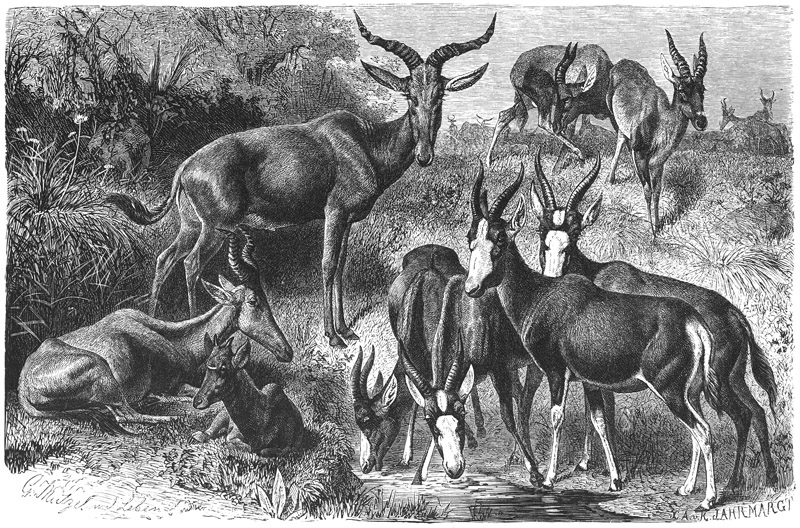

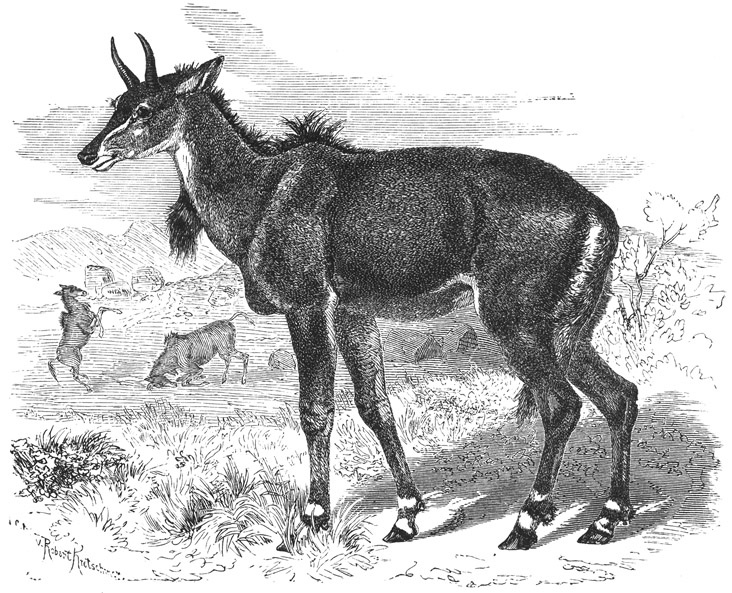

Unter den Hornthieren stellen wir die Antilopen, welche eine besondere Unterfamilie ( Antilopina ) bilden, obenan. Die Abtheilung enthält die meisten Arten der Gesammtheit und begreift in sich die zierlichsten und anmuthigsten Hornthiere überhaupt. Jedoch läßt sich dies nur im allgemeinen sagen; denn gerade unter den Antilopen gibt es einige, welche dem von uns gemeiniglich mit dem Namen verbundenen Begriffe wenig entsprechen. Die Abtheilung wiederholt im großen und ganzen das Gepräge der Gesammtheit; es finden sich in ihr die schlankesten und zierlichsten aller hohlhörnigen Thiere und ebenso plumpe, schwerfällige Geschöpfe, welche man auf den ersten Blick hin eher zu den Rindern als zu ihnen zählen möchte. Aus diesem Grunde verursacht ihre allgemeine Kennzeichnung ebenso erhebliche Schwierigkeiten wie die der ganzen Familie, und auch die Abgrenzung der Gruppe ist keineswegs leicht, da einzelne Antilopen anscheinend weit mehr mit den Rindern und Ziegen übereinstimmen als mit dem Urbilde, als welches wir die schon seit den ältesten Zeiten hochberühmte Gazelle anzusehen haben.

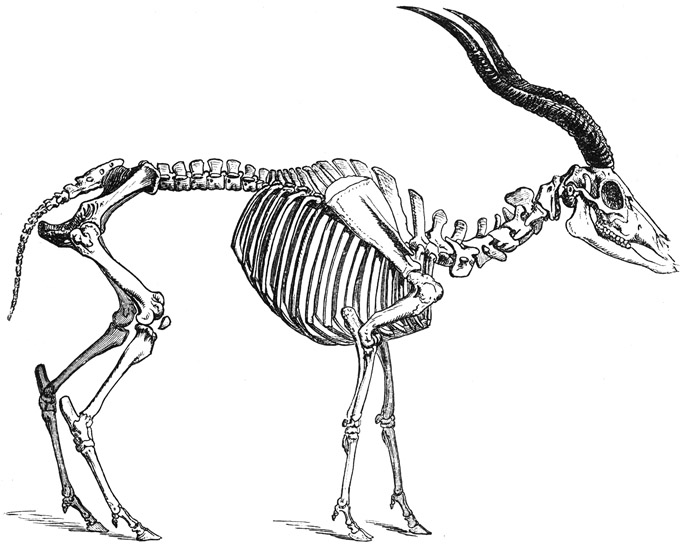

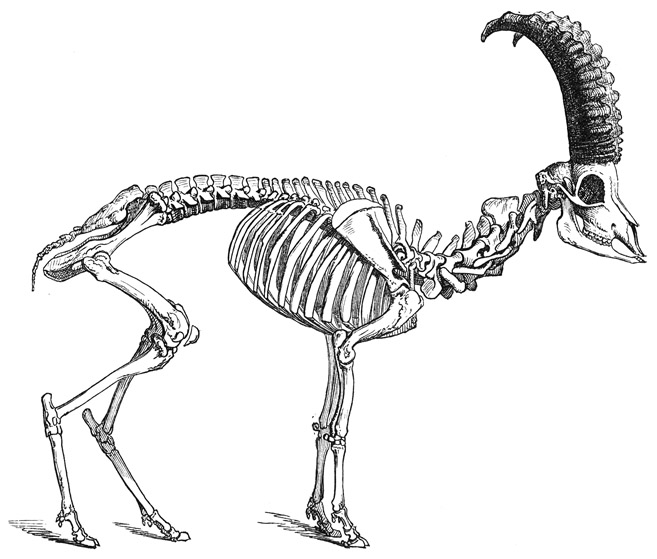

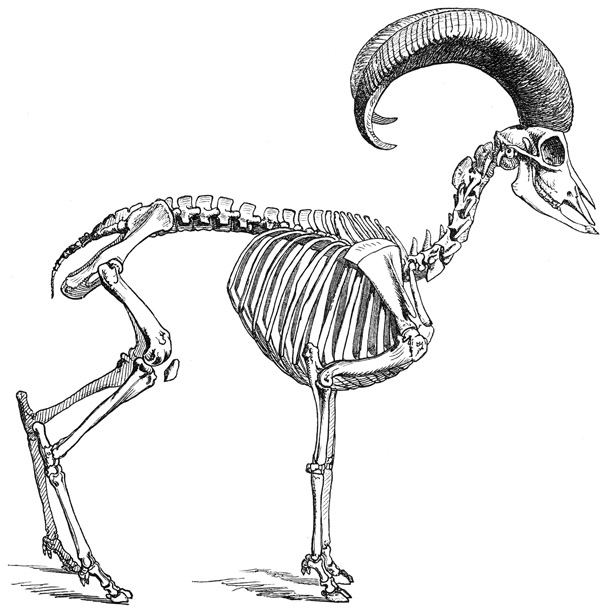

Geripp der Mendesantilope. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Im allgemeinen kann man die Antilopen als schlankgebaute, hirschähnliche Thiere mit kurzem, fast immer eng anliegendem Haarkleide und mehr oder minder gewundenem Gehörn bezeichnen, welches zumeist beiden Geschlechtern zukommt. Die verschiedenen Arten ähneln sich im ganzen außerordentlich, und nur die Bildung der Hörner, der Hufe und des Schwanzes sowie einzelne Abänderungen des Haarkleides geben sichere Unterscheidungsmerkmale. Aber die Anzahl der Antilopen ist so groß, daß die Grenzglieder der Reihe kaum noch Aehnlichkeit mit einander zu haben scheinen; denn mit der großen Artenzahl geht natürlich die Verschiedenheit der Gestaltung Hand in Hand, und deshalb übertrifft die Familie an Mannigfaltigkeit alle übrigen der Ordnung. Es finden sich Anklänge an die plumpen Rinder wie an die zierlichen Rehe, an die kleinen zarten Moschusthiere wie an die Pferde. Der gewöhnlich kurze Schwanz verlängert sich wie bei den Rindern oder ähnelt dem mancher Hirsche. Am Halse bildet sich eine kleine Mähne; um den Mund herum verlängern sich eigenthümlich die Haare, so daß sie fast einen Bart bilden, wie bei den Ziegen. Die Hörner biegen sich gleichmäßig oder winden und drehen sich in dreifachen Bögen; ihre Spitze krümmt sich nach hinten oder nach vorn, nach innen oder nach außen; das ganze Gehörn erscheint leierartig oder die einzelne Stange wie eine gewundene Schraube oder auch wieder ganz gerade, wenigstens nur unbedeutend gekrümmt. Bald ist es rund, bald gekantet, bald gekielt, bald zusammengepreßt; die Querrunzeln, welche das Wachsthum bezeichnen, sind im allgemeinen deutlich, aber auch nur angedeutet etc. Bei einer Sippe besteht das Gehörn sogar aus vier Stangen.

Der innere Leibesbau der Antilopen, über welchen wenig eingehende Beobachtungen gemacht worden sind, entspricht ziemlich dem der Hirsche. Die Weibchen haben regelmäßig zwei oder vier Zitzen am Euter. Sie werfen gewöhnlich nur ein Junges, selten zwei, und tragen dasselbe in durchschnittlich neun Monaten aus. Das Kalb ist nach vierzehn bis achtzehn Monaten erwachsen, wenn auch nicht immer zeugungsfähig.

Ganz Afrika, Süd-, West- und Mittelasien, Süd- und Mitteleuropa sind die Heimat der Antilopen. Jede Art scheint ein bestimmtes Lieblingsfutter zu haben, und dieses ihren Aufenthalt zu bedingen, so lange der Mensch nicht eingreift und die scheuen und flüchtigen Thiere in andere Gegenden treibt. Die meisten lieben die Ebene, einige aber ziehen das Hochgebirge entschieden der Tiefe vor und steigen bis zur Grenze des ewigen Schnees empor; diese bewohnen offene, spärlich mit Pflanzen bewachsene Gegenden, jene finden sich in dünn bestandenen Buschwäldern, einzelne auch in den dichtesten Waldungen, einige sogar in Sümpfen und Brüchen. Die größeren Arten schlagen sich in Trupps oder Rudel, oft in solche von außerordentlicher Stärke; die kleineren leben mehr paarweise oder wenigstens in minder zahlreicheren Gesellschaften. Sie sind Tag- und Nachtthiere, unterscheiden sich also auch hierdurch von den Hirschen, welche sich, wie bekannt, zur Nachtzeit äsen und umhertummeln, bei Tage aber sich lagern und schlafen. Ihre Bewegungen sind meist lebhaft und behend, auch ungemein zierlich. Die Schnelligkeit mancher Arten wird von keinem andern Säugethiere übertroffen, die Anmuth ihres Wesens von keinem erreicht. Luft, Licht und ungemessene Freiheit lieben sie über alles; deshalb bevölkern gerade sie die arme Wüste, deshalb beleben sie die todte Einöde. Nur wenige Arten trollen plump und schwerfällig dahin und ermüden schon nach kurzer Verfolgung; die übrigen vergeistigen sich gleichsam während ihrer Bewegung. Sie besitzen sehr scharfe Sinne, äugen, vernehmen und wittern ausgezeichnet, sind lecker und empfindlich für äußere Einflüsse. Ihr Verstand ist nicht besonders, aber doch mehr als bei anderen Familien der Ordnung entwickelt. Neugierig, munter, heiter und neckisch wie die Ziegen, benutzen sie gemachte Erfahrungen, stellen Wachen aus, wenn sie Verfolgungen erlitten haben, und werden dann in hohem Grade scheu. Viele zeichnen sich durch Friedfertigkeit aus, andere können recht bösartig sein. Ihre blökende, stöhnende oder pfeifende Stimme hört man selten, gewöhnlich bloß zur Brunstzeit, wenn die Böcke und Ziegen mit einander sich streiten.

Die Nahrung besteht nur in Pflanzenstoffen, hauptsächlich in Gräsern und Kräutern, in Blättern, Knospen und jungen Trieben. Einigen muß die dürftigste Aesung genügen, andere zeigen sich ungemein wählerisch und genießen nur die saftigsten und leckersten Pflanzen. Bei frischem grünem Futter können die meisten lange dürsten, die in der dürren Wüste lebenden sogar tage- und wochenlang Wasser vollständig entbehren.

Man darf die Antilopen nützliche Thiere nennen und braucht kaum eine Ausnahme zu machen. An den Orten, wo sie leben, bringen sie selten erheblichen Schaden; Wohl aber nützen sie durch ihr Fleisch, durch ihr Gehörn und durch ihr vortreffliches Fell. Sie sind deshalb ein Gegenstand der eifrigsten Jagd bei allen Völkern, welche mit ihnen die gleiche Heimat theilen. Noch größer aber dürfte der Nutzen sein, den sie dem Menschen gewähren durch die Freude an ihrer Schönheit, Anmuth und Liebenswürdigkeit und durch das außerordentliche Vergnügen, welches ihre Jagd bereitet. Manche seit uralter Zeit hochberühmte Antilopen sind von Dichtern und Reisenden laut gepriesen worden, wegen anderer setzt der Alpenjäger hundertmal sein Leben ein. In derselben Weise fühlt sich der Mensch zu allen übrigen Antilopen hingezogen. Dazu kommt noch, daß die meisten, wenigstens in ihrem Vaterlande, die Gefangenschaft leicht und dauernd aushalten, sich in derselben fortpflanzen und ihren Pfleger durch Zahmheit und Zutraulichkeit erfreuen. Manche werden förmlich zu Hausthieren und sind in früherer Zeit buchstäblich als solche betrachtet und behandelt worden.

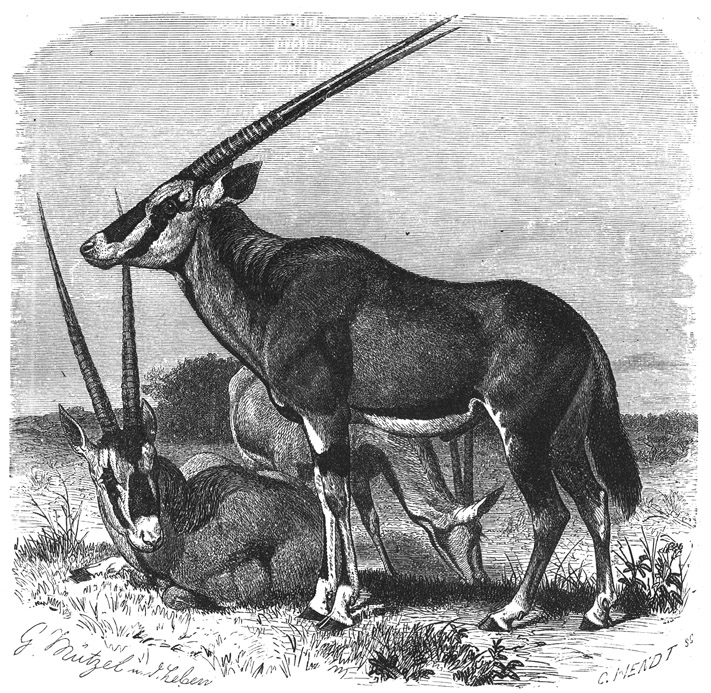

So weit Geschichte und Sage zurückreichen, thun beide einzelner Antilopen Erwähnung. »Eine nicht unerhebliche Anzahl von Arten«, schreibt mir mein gelehrter Freund Dümichen, »begegnen uns in den Abbildungen auf den altegyptischen Denkmälern und zwar vorzugsweise an den Wänden von Giseh, Sakhara, Theben, Beni-Hassan und El-Kab. Am häufigsten und in einer wahrhaft entzückenden Anmuth ist das Bild der zierlichen Gazelle, zumal des jungen, an seinem noch wenig entwickelten Gehörn kenntlichen Thieres von den Altegyptern wiedergegeben worden. Ein paar Mal kommen auch die beiden Nebenarten gedachter, im Texte » Kahes« genannten Antilope, die aus Kleinasien und der arabischen Wüste stammende Isabellgazelle ( Antilope isabellina) und die Schwarznasengazelle ( Antilope arabica) unter den Bildern vor. Nicht minder häufig sieht man die Säbelantilope oder Steppenkuh ( Oryx leucoryx), hieroglyphisch » Mahet«, und die Mendesantilope ( Addax nasomaculata), hieroglyphisch » Nutu« genannt, bildlich dargestellt. Von anderen Gazellenarten kommen vor: der Tedal ( Antilope Soemmeringii), die Ledragazelle ( AntilopeDama), von anderen Oryxböcken die Beisa ( Oryx Beisa), von Wasserböcken die Defasaantilope ( Kobus Defasa) aus Habesch, der Wasserbock ( Kobus ellipsiprymnus), der Adjel ( Adenota leucotis) und der Abok ( Adenota megaceros) aus dem Gebiete des obern Weißen Nil, die Schimmelantilope ( Hippotragus leucophoeus) von ebendaher, von Kuhantilopen endlich der Korrigum ( Damalis senegalensis) und der Tetel ( Bosephalus bubalis), hieroglyphisch » Schesau« genannt, jene aus Sennâr, diese aus dem Steppengebiete unter dem Westabfalle des Abessinischen Hochlandes stammend.« Unter diesen Antilopen finden sich, wie ich hinzufügen will, mehrere Arten, über deren Vorkommen im Norden Afrikas uns erst die in die neueste Zeit fallenden Forschungen Heuglins und Schweinfurths unterrichtet haben, weil sie nur im eigentlichen Herzen Afrikas gefunden werden. Bis dahin also drangen, forschend und sammelnd, die Altegypter vor, um ihrer Neigung, allerhand auffallendes Gethier sich zu eigen zu machen, gerecht zu werden. »Die Antilopen«, fährt Dümichen fort, »wurden von den Altegyptern durch Pfeilschüsse erlegt. Auf den betreffenden Darstellungen erblicken wir den Jäger zumeist begleitet von dem in den Hieroglyphen » Tesem« genannten Windspiele der Wüste oder Steppe, dem Slugui der heutigen Araber, nicht selten aber auch gefolgt von dem Steppen- oder Hiänenhunde, welchen die alten Bewohner des Pharaonenlandes ebenso gut wie den Gepard zu zähmen und abzurichten verstanden. Zur Jagd der Wasserböcke bediente man sich der Wurfschlinge. Besondere Beachtung verdient, daß Gazellen, Säbel- und Mendesantilopen von den Altegyptern als Hausthiere gehalten wurden und zwar nicht bloß in einzelnen Stücken, sondern in großen Herden neben Rindern und Ziegen. In einem Grabe von Sakhara z. B. wird der Viehreichthum eines vornehmen Egypters angegeben auf 405 Rinder einer selten vorkommenden Rasse, 1225 Rinder und 1220 Kälber des Langhornschlages und 1138 Kälber des Kurzhornschlages, 1135 Gazellen, 1308 Säbel- und 1244 Mendesantilopen.

Es ist sehr schwer, die große Anzahl der Glieder unserer Familie in natürliche Gruppen zu ordnen. Gewöhnlich gründet man die Eintheilung auf ihre Ähnlichkeit mit Hirschen, Ziegen, Stieren etc.; doch genügt dies nicht, und so hat man bis jetzt immer noch das Gehörn als bestes Merkmal für eine übersichtliche Eintheilung und Einordnung beibehalten.

Wir heben bloß die wichtigsten Gestalten dieser reichsten Gruppe der Wiederkäuer hervor.

Die Reihe der von mir zur Besprechung erwählten Arten mag durch die Antilopen im engsten Sinne ( Antilope) eröffnet werden. Die unter diesem Namen aufgestellte, jedoch wiederum in mehrere Unterabtheilungen zerfällte Sippe kennzeichnet sich durch mittlere, unserem Rehe annähernd gleiche Größe, verlängerte, leierförmige oder schraubenartig gedrehte, in der Regel beiden Geschlechtern zukommende Hörner, große oder doch nur ausnahmsweise kleine Thränengruben, vorhandene Leistendrüsen und wenig ausgedehnte, vielmehr auf einen kleinen nackten Fleck an der Oberlippe beschränkte Muffel.

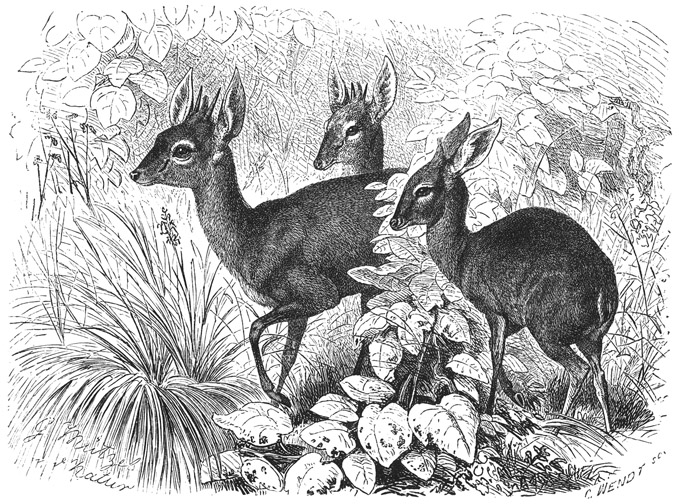

Hirschziegenantilopen ( Cervicapra) nennt man die Arten mit runden, auf- und rückwärts gerichteten, schraubenförmig gedrehten und geringelten, fast geraden Hörnern, welche aber bloß dem Männchen zukommen, kurzem und buschig behaartem Schwanze, großen, beweglichere Thränengruben und Drüsensäcken zwischen den Zehen und in den Weichen sowie Klauendrüsen. Das Weibchen besitzt zwei Zitzen.

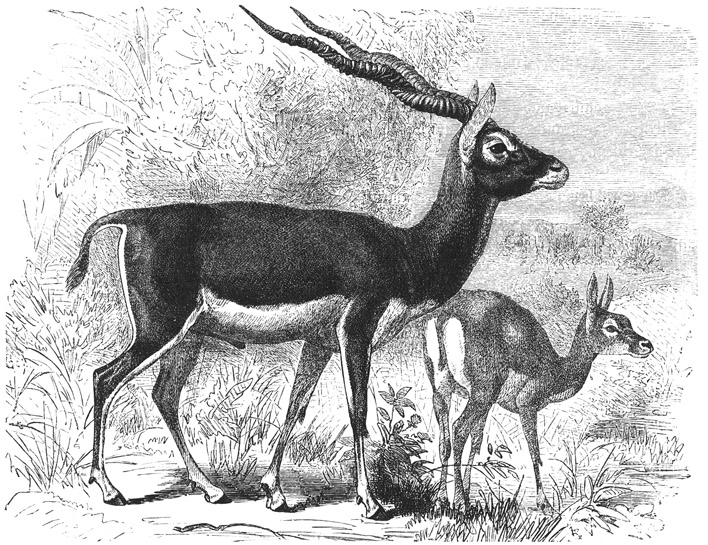

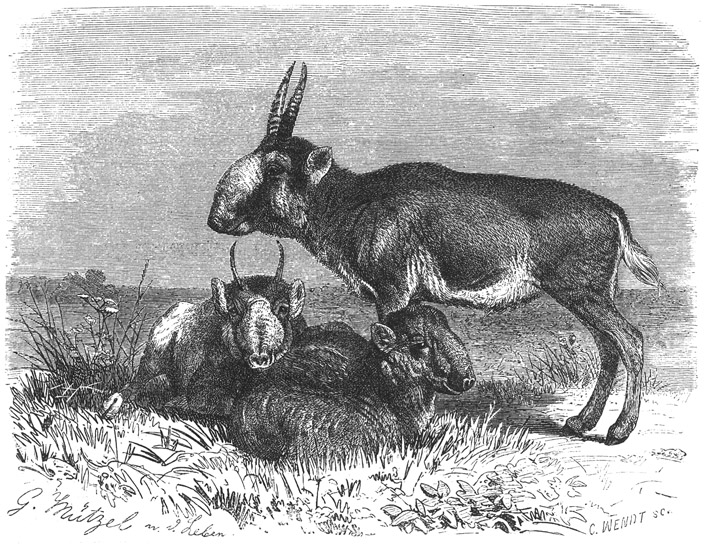

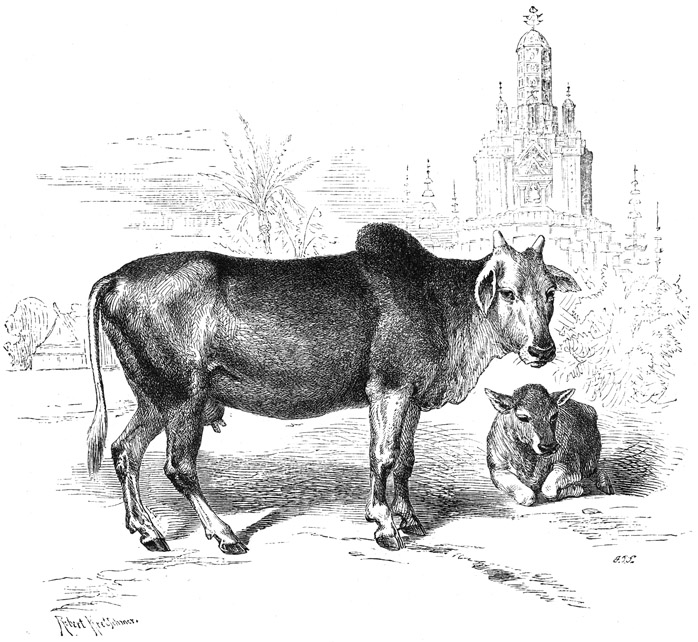

Hirschziegenantilope ( Antilope cervicapra). 1/10 natürl. Größe.

Die Hirschziegenantilope, Sassi und Sasin der Indier ( Antilope cervicapra, Capra cervicapra und bezoartica, Strepsiceros cervicapra, Cervicapra bezoartica, etc.), spielt in der indischen Götterlehre eine wichtige Rolle. Sie findet sich auf der Himmelskarte, gespannt vor den Wagen des Mondes, dargestellt als ein Pfeil der Götter, nimmt in dem Thierkreise der Hindus die Stelle des Steinbocks ein und ist neben vielen anderen Arten der Göttin Tschandra oder dem Monde geheiligt. Sie ist etwas kleiner, schlanker und weit zierlicher als unser Damhirsch; ihre Leibeslänge beträgt 1,3 Meter, die Länge des Schwanzes 15 Centim., die Höhe am Widerriste 80 Centim. Der Leib ist schwach gestreckt und untersetzt, der Rücken ziemlich gerade und hinten etwas höher als am Widerriste, der Hals schmächtig und seitlich zusammengedrückt, der Kopf ziemlich rund, hinten hoch, nach vorn zu verschmälert, an der Stirne breit, längs der Nase gerade und an der Schnauze gerundet. Die Beine sind hoch, schlank und dünn, die hinteren etwas länger als die vorderen. Unter den verhältnismäßig großen und außerordentlich lebhaften Augen befinden sich Thränengruben, eine Art von Tasche bildend, welche willkürlich geöffnet und geschlossen werden kann. Die Ohren sind groß und lang, unten geschlossen, in der Mitte ausgebreitet, gegen das Ende verschmälert und zugespitzt. Das Gehörn wird bis 40 Centim. lang, ist nach vorn und rückwärts gerichtet, fast gerade, jedoch mehrere Male schwach ausgebeugt und schraubenförmig gedreht. An der Wurzel stehen beide Stangen nahe zusammen, an der Spitze ungefähr 35 Centim. von einander entfernt. Je nach dem verschiedenen Alter sind die Hörner stärker oder schwächer und nahe der Wurzel mit mehr oder weniger ringförmigen Erhabenheiten versehen. Bei alten Thieren zählt man mehr als dreißig solcher Wachsthumsringe, bei dreijährigen ungefähr zehn, bei fünfjährigen bereits gegen fünfundzwanzig; ihre Anzahl steht aber nicht in einem geraden Verhältnisse zu dem Wachsthume. Die Behaarung ist kurz, dicht und glatt, das einzelne Haar ziemlich steif und, wie bei den meisten hirschähnlichen Thieren, etwas gedreht. Auf der Brust, an der Schulter und zwischen den Schenkeln bildet es deutliche Nähte, in der Horn- und Nabelgegend Wirbel, auf der Innenseite der Ohren vertheilt es sich in drei Längsreihen, am Handgelenke und an der Spitze des Schwanzes verlängert es sich zu kleinen Haarbüscheln, auf der Unterseite des letztern fehlt es gänzlich. Nach Alter und Geschlecht ist die Färbung eine verschiedene. Beim alten Bocke sind Vordergesicht, Hals, Rücken, Außenseite und ein bis auf die Fesselgelenke herabreichender, nach unten sich verschmälernder Streifen auf den Beinen dunkel braungrau, Stirn, Scheitel, Ohren, Nacken, Hinterhals und Hinterschenkel nebst Oberschwanz fahlgrau, der Vordertheil der Schnauze, ein Ring ums Auge, Kinn, der schmal rostrothbraun eingefaßte Spiegel und die ganze Unterseite von der Brust an sowie die Innenseite weiß, die bis auf eine schmale Stelle zwischen den Nasenlöchern behaarte Muffel, die Hörner, die zierlichen, mittelgroßen, zusammengedrückten und spitzigen Hufe und die mittelgroßen, abgeplatteten und abgestumpften Afterklauen schwarz, die Iris bräunlichgelb, der quergestellte Stern dunkelschwarz. Die Ziege ist viel lichter als der Bock, dunkel isabellbraun, ein verwaschener Streifen längs der Seiten dunkel isabellgelb, die Stirn schwarzbraun, ein Ring um das Auge und die Ohrwurzel weiß, das übrige wie bei dem Bocke gefärbt und gezeichnet. Junge Thiere sollen sich durch vorherrschend röthliche Färbung von den alten Weibchen unterscheiden.

Der Sasi bewohnt Vorderindien, namentlich Bengalen, und lebt in Herden von fünfzig bis sechzig Stücken, welche von einem alten dunkelfarbigen Bocke angeführt werden. Unter allen Umständen ziehen die Thiere offene Gegenden den bedeckten vor; denn sie sind stets im hohen Grade für ihre Sicherheit besorgt. Kapitän Williamson erzählt, daß immer einige junge Männchen und auch alte Weibchen zum Vorpostendienste beordert werden, wenn sich die Herde an einem Lieblingsplatze zum Weiden anschickt. Namentlich Büsche, hinter denen sich Jäger heranschleichen und verstecken können, werden von diesen Wachen aufs sorgfältigste beobachtet. Es würde Narrheit sein, versichert dieser Beobachter, Windhunde nach ihnen zu hetzen; denn nur, wenn man sie überrascht, ist einiger Erfolg zu erwarten; sonst ergreifen sie augenblicklich die Flucht und jagen in wahrhaft wundervollem Laufe dahin. »Die Höhe und Weite ihrer Sprünge versetzt jedermann in Erstaunen: sie erheben sich mehr als drei Meter (?) über den Boden und springen sechs bis zehn Meter weit, gleichsam als ob sie den nachsetzenden Hund verspotten wollten.« Deshalb denken die indischen Fürsten auch nicht daran, sie mit Hunden zu jagen, beizen sie vielmehr mit Falken oder lassen sie vom schlauen Tschita oder Jagdleoparden fangen, wie dies in Persien gewöhnlich ist.

Die Aesung der zierlichen Thiere besteht in Gräsern und saftigen Kräutern. Wasser können sie auf lange Zeit entbehren.

Ueber die Fortpflanzung fehlen noch sichere Nachrichten. Es scheint, daß die Paarung nicht an eine bestimmte Zeit gebunden ist, sondern, je nach der Gegend, während des ganzen Jahres stattfindet. Neun Monate nach der Begattung wirft das Weibchen ein einziges, vollkommen ausgebildetes Junge, verbirgt es einige Tage lang im Gebüsch, säugt es mit Sorgfalt und bringt es dann zur Herde, bei welcher es verweilt, bis es die Eifersucht des Leitbockes vertreibt. Dann muß es in der Ferne sein Heil suchen und sehen, ob es sich anderen Rudeln anschließen kann. Die Weibchen sind bereits im zweiten Jahre, die Männchen wenigstens im dritten fortpflanzungsfähig. Es scheint, daß mit der Begattung ein eigenthümliches Erregtsein des Thränensackes in Verbindung steht. An Gefangenen hat man beobachtet, daß der ganze Hautbeutel unter dem Auge, die Thränengrube, welche sonst nur als ein schmaler Schlitz erscheint, wenn das Thier gereizt wird, weit hervortritt und sich förmlich nach außen umstülpt. Die glatten Innenwände des Sackes sondern einen stark riechenden Stoff ab, welcher durch Reiben an Bäumen oder Steinen entleert wird und wahrscheinlich dazu dient, das andere Geschlecht auf die Spur zu leiten. Während der Brunstzeit vernimmt man auch die Stimme des Männchens, welches sonst schweigt, eine Art von Meckern; das Weibchen gibt, so oft es erzürnt wird, blökende Laute von sich.

In Indien sind Tiger und Panther schlimme Feinde der Hirschziegenantilope. Die Indier stellen ihr ebenfalls eifrig nach und fangen sie auf sonderbare Weise lebendig. Hierzu bedient man sich eines zahmen Männchens, welches man, nachdem man ihm einen mit mehreren Schlingen versehenen Strick um die Hörner gebunden hat, unter die wilde Herde laufen läßt. Sobald der fremde Bock dort anlangt, entspinnt sich zwischen ihm und dem Leitbocke des Rudels ein Kampf, an dem bald auch Riken theilnehmen, und hierbei verwickeln sich gewöhnlich mehrere Stücke in den Schlingen des Strickes, reißen und zerren nach allen Richtungen hin und stürzen endlich vollständig wehrlos zu Boden.

Jung eingefangene Sassis werden außerordentlich zahm. Sie dauern leicht in Gefangenschaft aus, vertragen sich bis gegen die Paarzeit hin mit ihres Gleichen und erfreuen durch ihre Zuthunlichkeit und Anhänglichkeit. Doch muß man sich hüten, sie zu necken oder zu foppen. Sind sie z.+B. gewöhnt, Brod aus der Hand zu fressen, so richten sie sich, wenn man ihnen diese Lieblingsspeise hoch hält, wie die zahmen Hirsche auf die Hinterbeine auf, um dieselbe zu erlangen; täuscht man sie auch dann noch, so werden sie böse, beginnen zu zittern und suchen ihren Unmuth durch Stoßen mit den Hörnern an den Tag zu legen. Am besten halten sie sich, wenn man ihnen freien Spielraum gibt. In größeren Parks gewähren sie wegen ihrer außerordentlichen Anmuth und Zierlichkeit ein prächtiges Schauspiel, werden hier auch viel zahmer als in den Käfigen, wo namentlich die Männchen manchmal ihren Wärter anfallen und nach ihm stoßen. In Indien wird der Sassi als ein heiliges Thier oft zahm gehalten. Frauen sind mit der Pflege des Halbgottes betraut und tränken ihn mit Milch; Musiker spielen ihm Tonstücke vor. Nur die Braminen dürfen sein Fleisch genießen. Aus seinen Hörnern bereiten sich die Geistlichen und Heiligen der Hindu eigenthümliche Waffen, indem sie dieselben unten durch eiserne oder silberne Querzapfen so befestigen, daß die Spitzen nach beiden Seiten von einander abstehen. Diese Waffe trägt man wie einen Stock und gebraucht sie wie einen Wurfspieß.

Bezoarkugeln, welche man im Magen dieser Antilope und in dem vieler anderen Wiederkäuer findet, gelten als besonders heilkräftige Arzneimittel und finden vielfache Anwendung.

Von dem Sassi unterscheidet sich die Kropfantilope, Dseren der Mongolen, Hoangjang der Chinesen ( Antilopa gutturosa, A. orientalis, Capra flava, Procapra gutturosa), durch ihre sehr kleinen Thränengruben sowie das Fehlen der Kniebüschel und gilt deshalb ebenfalls als Vertreter einer besondern Untersippe ( Procapra). Sie ist merklich kleiner als der Damhirsch; der Bock, bei den Mongolen Onê genannt, 1,4 Meter lang, wovon der Kopf 42 Centim., der Schwanz 17 Centim. wegnimmt, an der Schulter 80, und am Kreuze 83 Centim. hoch, das Weibchen, Sergaktschin der mongolischen Steppenbewohner, dagegen nur 1,2 Meter lang und an der Schulter 74 Centim. hoch. Der Leib ist schlank, der Kopf kurz und dick, der Hals beim Männchen ausgezeichnet durch den sehr großen Kehlkopf, welcher in der Halsmitte wie ein Höcker hervortritt, und von dem aus eine schlaff behaarte Naht nach der Wamme verläuft, der Schwanz kurz, oben mit zottigen Haaren bedeckt, unten kahl; die Läufe sind schlank und sehr zierlich, die hinteren etwas höher als die vorderen, die Hufe dreieckig gewölbt, die Vorderknie glatt. Große, S-artig gebogene Nasenlöcher, die in der Mitte gefurchte Lippe, zerstreute Haare an dieser und an dem Kinne, nacktrandige Augenlieder und die auf dem Scheitel dicht beisammenstehenden, unten zusammengedrückten, langsam auseinander laufenden, in einem Bogen zurückgelegten, nach innen gebogen aufsteigenden, am Ende ausgespreizten, unten gestreiften, an der Spitze glatten, mit etwa zwanzig sehr vorragenden Ringrunzeln versehenen Hörner, welche nur der Bock trägt, die sehr kleinen, fast von Haaren verdeckten Thränengruben und die mäßig großen, spitzigen Ohren, welche innen drei undeutliche Rinnen haben, kennzeichnen das Thier noch anderweitig. Die Färbung unterscheidet sich je nach der Jahreszeit. Im Sommer sind Unterlippe, Kehle und Vordertheil der Oberlippe sowie die Gegend um den After, hier einen Spiegel bildend, reinweiß, die Kopfseiten hellisabell, Nasen- und Stirngegend blaß bräunlichgrau, Oberkopf, Nacken und obere Halsseiten ins Rothgelbe ziehend, der ganze Oberkörper und die Seiten lebhaft isabellgelb, die unteren Halstheile bis zur Brust gelblichweiß, die Unterseite, gegen die gelben Seiten scharf abgesetzt, wie die inneren Schenkel bis zum Laufe weiß, die Füße vorn hellgelblich, hinten mehr weiß als gelb, die Hufe schwärzlich hornfarben. Das Haar ist auch im Sommer lang, meistens einfarbig, hier und da weiß zugespitzt. Der Winterpelz zeichnet sich, laut Radde, durch vorwaltende Helle auf der obern wie auf der untern Körperseite aus; das matte Braungrau des Nasenrückens erstreckt sich auch auf die vordere obere Wangengegend und unter den innern Augenwinkel. Das Haar des Rückens nimmt von vorn nach hinten an Länge zu, so daß es zwischen 3 bis 5 Centim. mißt, und steht so außerordentlich dicht, daß man keine Spur des Wollhaares bemerken kann. Die äußere Ohrfläche ist dicht bedeckt von blaßgelben Haaren, auf der Vorderseite der Vorderfüße verläuft von der Kniebeuge an ein nach unten hin dunkler und breiter werdender bräunlichgrauer Längsstreifen bis zu den Klauen.

Die Kropfantilope, über deren Lebensweise wir namentlich Pallas und Radde ausführliche Mittheilungen verdanken, bewohnt die mongolische Tatarei, die Steppen zwischen China und Tibet sowie Ostsibirien, hier vorzugsweise die hohe Gobi, hält sich also immer in offenen Gegenden auf. Laut Radde läßt sich auch bei ihr wie bei dem Dschiggetai und dem Argali ein allmähliches Zurückweichen nach Süden und Osten bemerken. Gegenwärtig gibt es nur noch zwei Oertlichkeiten in Daurien, wo das Thier auch während des Sommers bleibt und die Weibchen alljährlich noch Junge bringen. Die eine liegt östlich vom Dsün-Tarei, wohin nur selten die Hirten größere Schafherden treiben, und ist ein menschenleeres, ziemlich gebirgiges Land mit Salz- und einigen Süßwasserseen, ohne Wald- und Strauchbestände, auf weithin nur mit gelblichen Gräsern bedeckt, die andere von gleichem Gepräge findet sich nordwärts vom linken Argunjufer, da wo dieser Fluß in die russischen Besitzungen eintritt. Pallas beobachtete Kropfantilopen viel weiter westlich am obern Ononlaufe, wo sie gegenwärtig nicht mehr leben, und hier einzeln oder in kleinen Trupps zerstreut innerhalb ihres weiten, öden Gebietes, von den dürftigen Gräsern sich äsend und namentlich in der Nähe von Gewässern sich sammelnd. Sie sind überaus behend und im Springen so geschickt wie irgend eine andere Antilope, scheuen aber das Wasser und schwimmen nur im äußersten Nothfalle. Die Brunstzeit tritt anfangs December ein, und die Männchen kämpfen dann hitzig um die Weibchen. Die Jungen, in der Regel zwei, werden um die Mitte des Juni geboren, sollen nach Angabe der Mongolen drei Tage nach der Geburt noch ruhen, dann aber bereits so stark und kräftig sein, daß sie bei der Verfolgung nicht mehr hinter der Mutter zurückbleiben. Gegen den Spätherbst hin tritt die Kropfantilope weite Wanderungen an, welche ihren Grund wahrscheinlich darin haben, daß an einzelnen Orten ihres Verbreitungsgebietes, beispielsweise in der südlichen Gobi, fast gar kein Schnee mehr fällt, die wenigen Wasserbecken sich mit einer für die schwachen Hufe viel zu starken Eisdecke überlegen, und sie nun, vom heftigsten Durste gepeinigt, sich aufmachen müssen, um Wasser oder wenigstens Schnee zu suchen. Somit drängen sie sich in nördlicher Richtung nach den tieferen Ebenen hinab, wachsen zu immer größeren Herden an und erinnern schließlich durch ihre Menge an die wandernden südafrikanischen Springböcke und andere dortige Verwandte. »In wie großer Menge sie bisweilen erscheinen«, sagt Radde, »davon konnte ich mich im Oktober 1856 jenseit des Argunj auf mongolischer Seite überzeugen; denn hier waren ihre Spuren und ihr Mist so zahlreich, als ob tausende von Schafen gegangen seien. Wir konnten diese Antilopen damals nicht mehr einholen; sie waren, wie sich die Grenzkosaken auszudrücken pflegen, windige, d.+h. unbeständige oder schnelle, und wanderten, getrieben vom Durste, rastlos ihres Weges fort.«

Im Sommer jagt man nach Angabe desselben Forschers die Kropfantilopen nur selten, weil ihrer dann immer nur wenige anzutreffen sind; desto eifriger aber verfolgt man sie auf ihren Wanderungen. Um zum Schusse zu kommen, werden verschiedene Jagdarten in Anwendung gebracht. So lange noch kein Schnee gefallen ist, kommen die Antilopen zur Mittagszeit in einzelnen Rudeln an die bereits zugefrorenen Süßwasserseen, deren dünne Eisdecke sie mit den Hufen durchstoßen, um zu trinken. Hierbei halten sie alltäglich dieselbe Stelle ein, so daß der Jäger in der Nähe derselben sich auf den Anstand legen kann. Ueberrascht man sie auf dem Eise, so fallen sie leicht und können dann erschlagen werden. Die gewöhnliche Art, Kropfantilopen zu jagen, erfordert zwei Menschen, von denen der eine sie dem andern zutreibt. Der Jäger legt sich, sobald er das Wild in weiter Ferne oder an einem Abhange, wo es spielt, bemerkt hat, hinter einen Murmelthierhaufen platt auf den Leib, macht seine Büchse schußfertig, indem er sie zwischen den Gräsern auf eine kurze Gabel stellt, und faßt den berittenen Treiber, welcher unterdessen in weiten Bögen den Antilopen sich näherte, scharf ins Auge. Dieser Treiber nimmt alle bei Jagden ohnehin zu beobachtenden Umstände, als Oertlichkeit, Windrichtung etc. wahr und versucht, die Antilopen dem Jäger zuzutreiben. Während der Flucht reihen sich letztere in Linien, welche ebenso oft unter Führung eines Bockes wie unter Leitung eines alten Weibchens dahinziehen, bald im Schritte vorwärts schreitend, bald hastig eilend, bei heftigem Laufen zuweilen auch einen hellen, gellenden Schrei ausstoßend. Je nachdem die Entfernung zwischen Treiber und Jäger groß oder gering ist, hält jener sich näher oder ferner von den scheuen Thieren, bis diese endlich in Schußnähe an den Jäger herangekommen sind. Nunmehr macht der Treiber sie durch den nachgeahmten Ruf eines Raben oder das Heulen eines Wolfes stutzig, damit der Schütze sich bequemer sein Ziel wählen kann. Die Steppentungusen sind im Auffinden und Erlegen der Kropfantilopen besonders geschickt, und bei ihnen treiben selbst junge Mädchen die Thiere zum Schusse. Einzelne Jäger erlegen in günstigen Wintern gegen zweihundert dieser Antilopen, da die Thiere, wie schon bemerkt, zuweilen in so dichten Scharen gehen, daß der Schütze nur auf die Beine zu zielen braucht, um mit einer Kugel ihrer drei bis vier zum Sturze zu bringen. Zu Pallas Zeiten wurden große Treibjagden auf sie angestellt, bei denen eine erhebliche Anzahl von Reitern eine Herde einzuschließen und gleichzeitig nach einem Gewässer zuzutreiben suchte. Vor letzterem scheuen sie so, daß sie, anstatt schwimmend sich zu retten, lieber zwischen den Reitern durchrennen, denen sie dabei regelmäßig znr Beute werden.

Jung eingefangene Kropfantilopen werden ebenso zahm wie andere Verwandte. Pallas sah mehrere, welche ungescheut in das Zimmer kamen, und Radde vernahm von solchen, welche mit Schafen und Ziegen zusammen lebten und weideten, also frei umhergingen, ohne weiterer Aufsicht zu bedürfen.

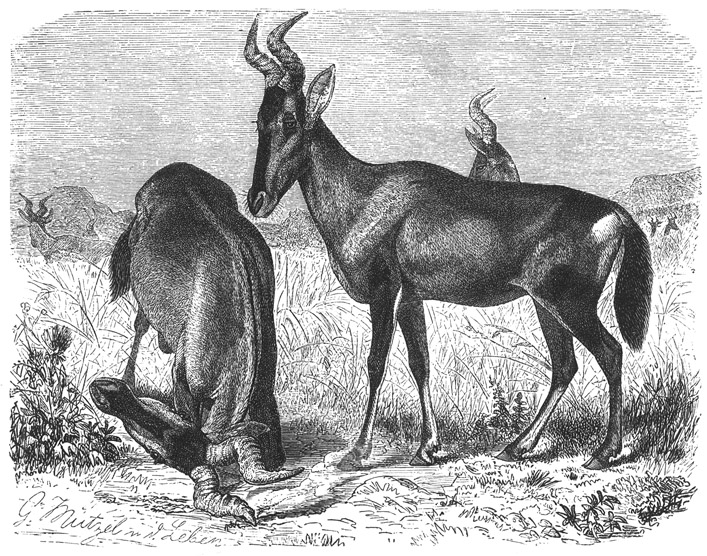

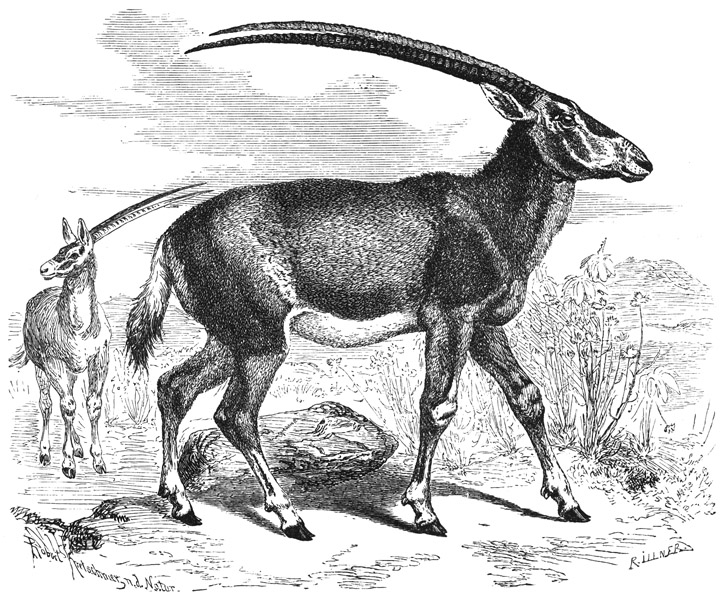

Eine der lieblichsten Erscheinungen unter den Antilopen des Innern Afrika ist der Pala oder Pallah, welcher nach dem Vorschlage Sundevalls ebenfalls als Vertreter einer besondern Untersippe, der Hochhornantilopen ( Aepyceros) gelten darf. Die Kennzeichen der Gruppe liegen in dem über 50 Centim. langen, schlanken, winklig leierförmigen, von der Wurzel an schief nach außen und oben, über der Mitte durch einen Winkel wieder nach einwärts und hinten gebogenen, grobgeringelten, rauhen, an der Spitze glatten Gehörne des Bockes und einem am Sprunggelenke der Hinterfüße nach hinten sich richtenden langen, wolligen Haarbüschel, den langen, spitzigen Ohren und dem etwa 25 Centim. langen zugespitzten Schwanze; auch sind keine Afterklauen vorhanden.

Der Pala ( Antilope melampus, Aepyceros melampus) übertrifft unsern Damhirsch etwas an Größe, ist jedoch viel zierlicher gebaut. Seine Länge beträgt gegen 2 Meter, wovon auf die Schwanzlänge 30 Centim. zu rechnen sind, die Höhe am Widerriste etwa 95 Centim. Die Färbung des Kopfes, Halses und der Oberseite ist ein zartes, hellgelbliches, nach hinten sich lichtendes Rostbraun, die der Unterseite und des kleinen Spiegels ein reines Weiß; den Spiegel begrenzend, zieht sich eine braunschwarze Bogenlinie von oben nach unten über die Keulen herab; vor den Augen befindet sich ein länglicher, weißer, zwischen den Hörnern ein schwarzer Fleck; über den Rücken verläuft ein schwarzer Streifen. Das hornlose Weibchen ist ganz ähnlich gefärbt und besitzt zwei Zitzen.

Lichtenstein entdeckte den Pala im Süden Afrikas; spätere Reisende fanden ihn auch in Ost-, West- und Mittelafrika auf: sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich also vom 12. Grade nördl. Br. an durch ganz Mittel- und den größten Theil von Südafrika. In früheren Zeiten wurde er in den Bechuanenländern zu tausenden gefunden; das mörderische Blei hat jedoch, laut Fritsch, so unter seinen Herden aufgeräumt, daß er gegenwärtig im südlichen Afrika recht selten geworden ist. Abweichend von den nächsten Verwandten bevölkert das anmuthige Thier lichte Gehölze und tritt selten auf freie Ebenen heraus. Gewöhnlich findet man es in kleinen Trupps von sechs bis acht, ausnahmsweise wohl auch in Gesellschaften von zwölf bis zwanzig Stück, und zwar befinden sich dann etwa drei bis vier Böcke unter dem Rudel. Es sind friedfertige, mehr zutrauliche als schüchterne Geschöpfe, welche aber, sobald sie öfter Nachstellungen oder Beunruhigung erfahren müssen, sehr vorsichtig und scheu werden und dann ungemein flüchtig durch ihr Gebiet ziehen. Das Auftreten der Pala ist in hohem Grade gefällig, und ein Trupp der zierlichen Thiere, welcher mit tanzenden Sprüngen durch den Buschwald zieht, gewährt ein überaus malerisches Bild. »Stolz und hoch«, sagt Heuglin, »trägt der Bock den edlen Kopf mit den schönen dunklen Augen, und kühn und rasch sind die Bewegungen seiner hohen, zarten, wie gedrechselten Läufe.« Mit der äußern Zierlichkeit der Gestalt und der Behendigkeit der Bewegungen paart sich eine selbst unter Antilopen auffallende Schärfe der Sinne. Den weitsichtigen Augen entgeht so leicht kein sich nähernder Gegner, die scharfen Ohren vernehmen jedes, auch das leiseste Geräusch: die schlanken Hälse heben sich, das Leitthier stampft auf den Boden und dahin jagt die ganze Gesellschaft. Unbehelligt gefällt sich der Trupp in den verschiedensten Stellungen oder aber in den mannigfaltigsten Spielen. Während einige sich äsen und dabei die Wache halten, liegen andere wiederkäuend im Schatten der Bäume; die Kälber umtanzen trippelnd ihre Mütter, deren wachsames Auge ihnen ununterbrochen zugewendet bleibt, die Böcke unterhalten sich währenddem durch einen kaum ernsthaft gemeinten Kampf, einige Thiere durch lustige Sprünge, wobei sie sich mit allen vier Läufen gleichzeitig heben und oft über den Rücken des andern wegspringen. Unwillkürlich erinnert dies denjenigen, welcher die behenden und anmuthigen Geschöpfe sich so bewegen sieht, an den geflügelten Fuß Merkurs, welchen jene durch ihren Haarbüschel an den Hinterfüßen zu wiederholen scheinen.

Von den südafrikanischen Jägern wird auch der Pala mit Leidenschaft gejagt. Sein Wildpret ist, wie das der meisten Antilopen, zwar etwas trocken, aber doch zart und schmackhaft, und die Haut, welche von den Eingebornen zur Kleidung benutzt wird, findet auch bei den Europäern vielfache Verwendung.

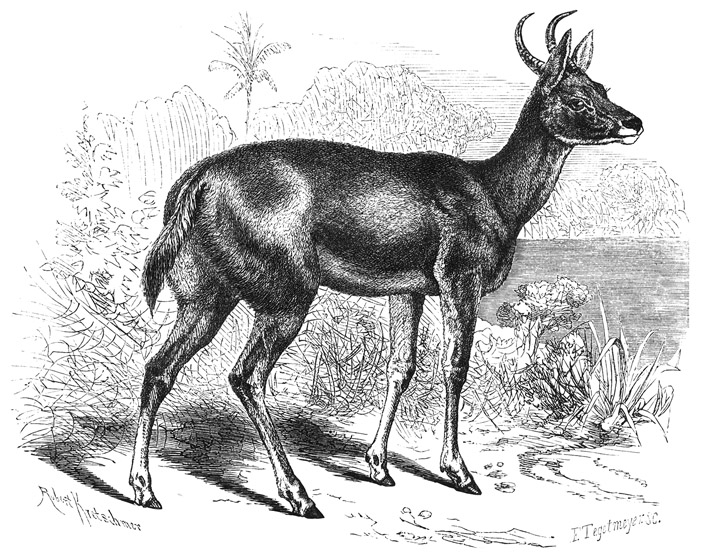

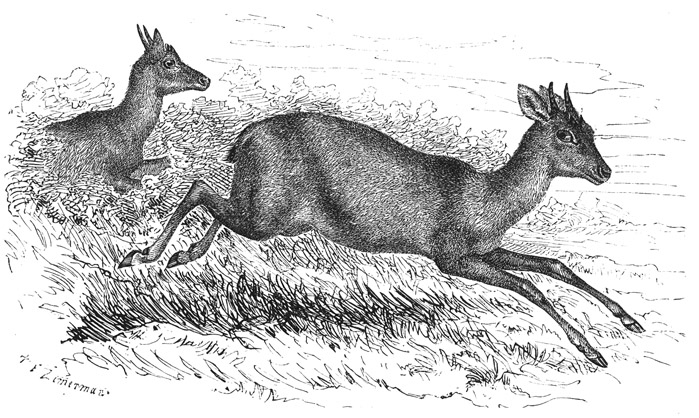

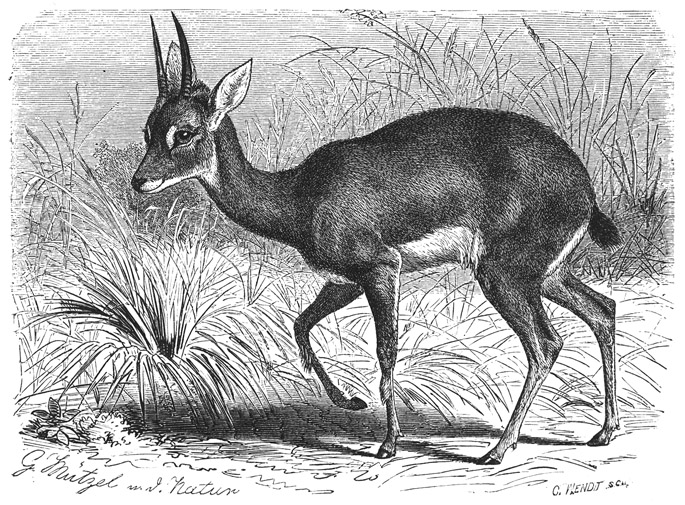

Die Gazellen ( Gazella) sind schlanke, höchst anmuthige Antilopen mit geringelten leierförmigen Hörnern, Thränengruben, Leistenbälgen, langen, spitzigen Ohren, kleinen Afterklauen und zwei Zitzen. Ihr Schwanz ist kurz und an der Spitze bequastet; anderweitige Haarbüschel stehen nur an der Handwurzel. Beide Geschlechter sind gehörnt.

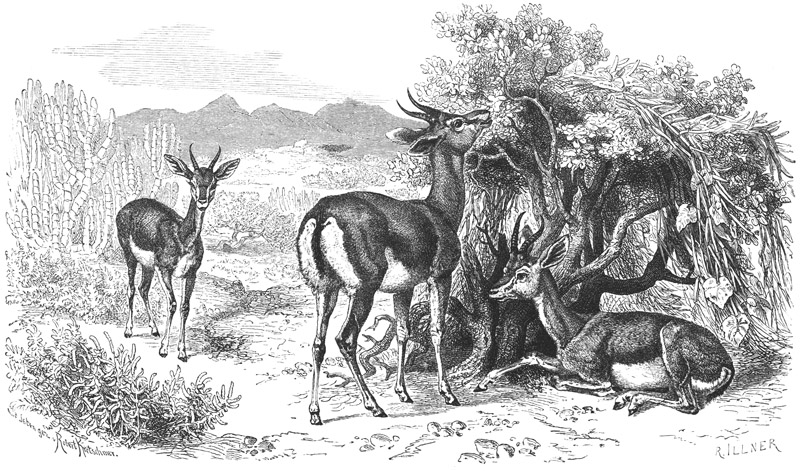

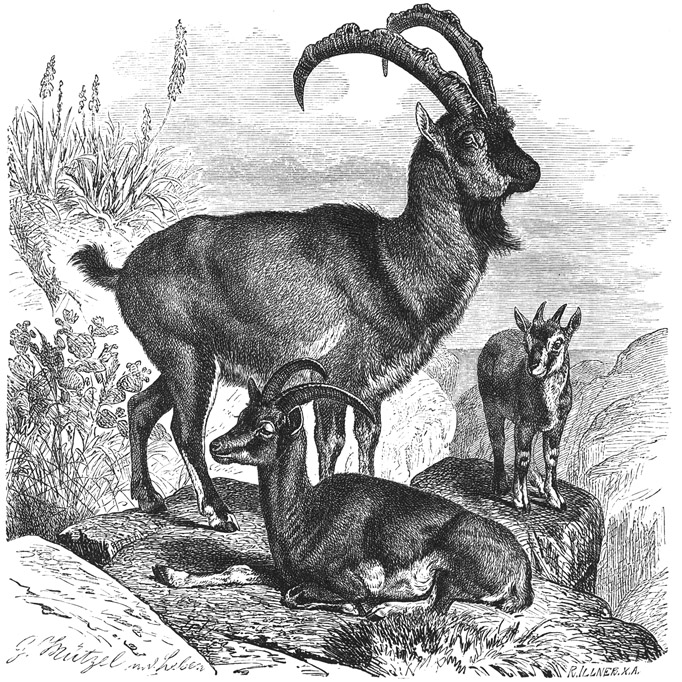

Gazelle.

Eine Gazelle in der Wüste ist ein so ansprechendes Bild, daß schon seit alten Zeiten die morgenländischen Dichter mit aller Glut ihrer Seele sie besungen haben. Selbst der Fremdling aus den Ländern des Abends, welcher sie in ihrer Freiheit sieht, muß es verstehen, warum sie gerade den Morgenländern als ein so innig befreundetes Wesen erscheint; denn auch über ihn kommt ein Hauch jener Glut, welche zu den feurigsten Lobliedern dieses Thieres die Worte läuterte und die Reime flüssig werden ließ. Das Auge, dessen Tiefe das Herz des Wüstensohnes erglühen und erblühen macht, vergleicht er mit jenem der Gazelle; den schlanken weißen Hals, um den sich seine Arme ketten in trauter Liebesstunde, weiß er nicht schmückender zu bezeichnen, als wenn er ihn dem Halse jenes Thieres gleichstellt. Der Fromme findet in der zierlichen Tochter der Wüste ein sinnlich wahrnehmbares Bild, um des Herzens Sehnsucht nach dem Erhabenen verständlich zu machen. Die Gazelle übt einen Zauber aus auf jedermann. Ihrer Amnuth halber weihten sie die alten Egypter der erhabenen Gottheit Isis und opferten die Kälber der Götterkönigin; ihre Schönheit muß dem Dichter des Hohen Liedes zum Bilde dienen: denn sie ist »das Reh« und »der junge Hirsch«, mit denen der Freund verglichen wird, das Reh oder die Hindin des Feldes, bei denen die Töchter Jerusalems beschworen werden. Für die schönsten Reize des Weibes nach morgenländischen Begriffen hat jener Dichter nur den einen Vergleich: sie sind ihm »wie zwei junge Rehzwillinge, die unter den Rosen weiden.« Die arabischen Dichter aller Zeiten finden nicht Worte, sie zu schildern; die ältesten Werke dieses Volkes preisen sie, und die Minnesänger auf den Straßen rühmen sie noch heutigen Tages.

Die Gazelle ( Antilope dorcas, Capra Gazella, Gazella africana und dorcas) erreicht nicht ganz die Größe unseres Rehes, ist aber viel zarter und schlanker gebaut, auch schöner gezeichnet als dieses. Alte Böcke messen 1,1 Meter, mit dem Schwanze 1,3 Meter in der Länge und sind am Widerriste 60 Centim. hoch. Der Körper ist gedrungen, obwohl er der hohen Läufe wegen schmächtig erscheint; der Rücken schwach gewölbt, am Kreuze höher gestellt als am Widerriste, der Schwanz ziemlich lang, an der Spitze stark behaart. Die Beine sind außerordentlich zart, schlank und höchst zierlich behuft. Auf dem gestreckten Halse sitzt der mittellange Kopf, welcher hinten breit und hoch, nach vorn verschmälert, und an der Schnauze schwach gerundet ist; die Ohren haben etwa Dreiviertel der Kopfeslänge; die großen feurigen und lebhaften Augen zeigen einen fast runden Stern; die Thränengruben sind von mittlerer Größe. Das Gehörn ist nach dem Geschlechte ziemlich verschieden. Der Bock trägt immer stärkere Hörner als die Rike, und die Wachsthumsringe sind dort stets mehr ausgeprägt als hier. Bei beiden richten sich die Hörner nach auf- und rückwärts, wenden sich aber mit den Spitzen wieder nach vorn und etwas gegen einander, so daß sie, von vorn betrachtet, an die Leier der Alten erinnern. Mit zunehmendem Alter rücken die sogenannten Wachsthumsringe immer weiter nach der Spitze zu; bei recht alten Böcken erreichen sie dieselbe, wahrscheinlich, weil sie durch Abnutzung kürzer wird, bis auf zwei Centimeter. Uebrigens stehen die Wachsthumsringe nur bedingt in einem geraden Verhältnisse mit dem Alter des Thieres: ein im Hause erzogener, fünfvierteljähriger Bock, welchen ich untersuchte, zeigte bereits fünf Ringe auf seinen noch sehr kurzen Hörnchen. Die vorherrschende Färbung ist ein sandfarbiges Gelb, welches aber gegen den Rücken hin und auf den Läufen in ein mehr oder weniger dunkles Rothbraun übergeht. Ein noch dunklerer Streifen verläuft längs der beiden Leibesseiten und trennt die blendend weißgefärbte untere Seite von der dunklern obern. Der Kopf ist lichter als der Rücken, ein von den Augenwinkeln bis zur Oberlippe verlaufender Streifen braun, Nasenrücken, Kehle, Lippen, ein Ring um die Augen und ein Streifen zu beiden Seiten des Nasenrückens sind gelblichweiß, die Ohren gelblichgrau, schwarz gesäumt und mit drei Längsreihen ziemlich dicht aneinanderstehender Haare besetzt. Der Schwanz ist an seiner Wurzel dunkelbraun, wie der Rücken, in seiner letzten Hälfte aber schwarz. Bei manchen Stücken zieht die Färbung mehr ins Graue und ähnelt dann sehr dem Kleide der persischen Gazelle, welche, wie mehrere andere Ab- oder Spielarten, von einigen Forschern als besondere Art betrachtet wird.

Nordostafrika ist die Heimat der Gazelle. Sie reicht von der Berberei an bis nach dem steinigen Arabien und Syrien und von der Küste des Mittelmeeres bis in die Berge Abessiniens und in die Steppen des innern Afrika. Der ganze Wüstenzug und das ihn begrenzende Steppengebiet kann als ihre Heimat betrachtet werden; in den Gebirgen von Habesch steigt sie, laut Heuglin, höchstens bis zu 1500 Meter empor. Je pflanzenreicher die Einöde, umso häufiger findet man das Thier; jedoch muß hierbei festgehalten werden, daß eine pflanzenreiche Gegend nach afrikanischen Begriffen von einer gleichbezeichneten in unserem Klima sehr verschieden ist. Man würde sich irren, wenn man die Gazelle in wirklich fruchtbaren Thalniederungen als ständigen Bewohner vermuthen wollte; solche Strecken berührt sie nur flüchtig, ungezwungen wohl kaum. Sie zieht Niederungen den durchglühten Hochebenen vor, aber nur Niederungen der Wüste: in Flußthälern findet man sie ebenso selten wie auf dem Hochgebirge. Mimosenhaine und noch mehr jene sandigen Gegenden, in denen Hügelreihen mit Thälern abwechseln und die Mimosen überall sich finden, ohne eigentlich einen Hain oder Buschwald zu bilden, sind ihre Lieblingsplätze, weil die Mimose als ihre eigentliche Nährpflanze angesehen werden muß. In den Steppen kommt sie ebenfalls und zwar an manchen Orten sehr häufig vor; allein auch hier bevorzugt sie dünnbestandene Buschgegenden dem wogenden Halmenwalde. In den Steppen Kordofâns sieht man Rudel von vierzig bis fünfzig Stücken, welche, vielleicht nicht das ganze Jahr hindurch, ziemlich weit umherstreifen; an ihren Lieblingsplätzen gewahrt man sie jedoch nur in kleinen Trupps von zwei, drei bis acht Stücken, sehr oft auch einzeln. Nahe der Mittelmeerküste ist sie selten. Je weiter man nach Nubien hin vordringt, um so häufiger wird sie; am gemeinsten dürfte sie in den zwischen dem Rothen Meere und dem Nil gelegenen Wüsten und Steppen zu finden sein. Die schwachen Rudel sind gewöhnlich Familien, bestehend aus einem Bocke mit seinem Thiere und dem jungen Nachkommen, welcher bis zur nächsten Brunftzeit bei den Eltern verweilen darf. Ebenso häufig aber findet man auch Trupps, welche nur aus Böcken und zwar wohl aus solchen bestehen, die von den stärkeren abgetrieben wurden. Diese Junggesellen halten bis gegen die Brunftzeit hin treu zusammen.

Jeder Reisende, welcher auch nur auf einige Meilen hin die Wüste durchzieht, kann eine Gazelle zu sehen bekommen, und wer erst ihre Lebensweise kennt, findet sie mit Sicherheit in allen Theilen ihres Heimatskreises auf. Als Tagthier zeigt sie sich gerade zur günstigsten Zeit dem Auge. Nur während der größten Hitze des Tages, in den Mittagsstunden bis etwa vier Uhr abends, ruht sie gern wiederkäuend im Schatten einer Mimose; sonst ist sie fast immer in Bewegung. Aber man sieht sie nicht so leicht, als man glauben möchte: die Gleichförmigkeit ihres Kleides mit der herrschenden Bodenfärbung erschwert ihr Auffinden. Schon auf eine Achtelmeile hin entschwindet sie unserem schwächlichen Gesichte, während die Falkenaugen der Afrikaner sie oft in mehr als meilenweiter Entfernung noch wahrnehmen. Gewöhnlich steht der Trupp unmittelbar neben oder unter den niederen Mimosenbüschen, deren Kronen sich von unten aus schirmförmig nach oben ausbreiten und somit den Thieren unter ihnen ein schützendes Dach gewähren. Die wachhaltende Gazelle äst sich, die anderen liegen wiederkäuend oder sonst sich ausruhend unweit von ihr. Nur die stehende fällt ins Auge, die liegende gleicht einem Steine der Wüste so außerordentlich, daß selbst der Jäger oft sich täuschen kann. So lange nicht etwas ungewöhnliches geschieht, bleibt das Rudel auf der einmal gewählten Stelle und wechselt höchstens von einem Orte zu dem andern, hin und herziehend; sowie es aber Verfolgungen erfährt, vertauscht es augenblicklich seinen Stand. Auch der Wind schon ist hinreichend, um die Gazelle zu solchem Wechsel zu bewegen. Sie steht stets unter dem Winde, am liebsten so, daß sie von dem Berghange aus die vor ihr liegende Ebene überschauen und durch den Luftzug von einer Gefahr im Rücken Kunde erhalten kann. Aufgestört flüchtet sie zunächst auf die Höhe des Hügels oder Berges, stellt sich auf dem Kamme auf und prüft nun sorgfältig die Gegend, um den geeignetsten Ort zur Sicherung zu erspähen.

Es läßt sich nicht verkennen, daß man in der Gazelle ein hoch begabtes Thier vor sich hat. Sie ist so bewegungsfähig wie irgend eine andere Antilope, dabei lebhaft, behend und überaus anmuthig. Ihr Lauf ist außerordentlich leicht; sie scheint kaum den Boden zu berühren. Ein flüchtiges Rudel gewährt einen wahrhaft prachtvollen Anblick; selbst wenn die Gefahr ihm nahe kommt, scheint es noch mit seiner Befähigung zu spielen. Oft springt mit zierlichen Sätzen von ein bis zwei Meter Höhe eine Gazelle, gleichsam aus reinem Uebermuthe, über die andere hinweg, und ebenso oft sieht man sie über Steine und Büsche setzen, welche ihr gerade im Wege liegen, aber sehr leicht umgangen werden könnten. Alle Sinne sind vortrefflich ausgebildet. Sie wittert ausgezeichnet, äugt scharf und vernimmt weit. Dabei ist sie klug, schlau und selbst listig, besitzt ein vortreffliches Gedächtnis und wird, wenn sie Erfahrung gesammelt hat, immer verständiger. Ihr Betragen hat viel ansprechendes. Sie ist ein harmloses und etwas furchtsames Geschöpf, keineswegs aber so muthlos, als man gewöhnlich glaubt. Unter dem Rudel gibt es oft Streit und Kampf, wenn auch bloß unter den gleichgeschlechtigen Gliedern desselben, zumal unter Böcken, welche gern zu Ehren der Schönheit einen Strauß ausfechten, während sie die Riken bis gegen die Brutzeit hin mit Liebenswürdigkeit, ja mit Zärtlichkeit behandeln und gleiches von diesen empfangen. Mit allen übrigen Thieren lebt die Gazelle in Frieden; deshalb sieht man sie auch gar nicht selten in Gesellschaft anderer, ihr nahestehender Antilopen.

Man kann nicht eben sagen, daß die Gazelle scheu wäre; aber sie ist vorsichtig und meidet jeden ihr auffallenden Gegenstand oder jedes ihr gefährlich scheinende Thier mit Sorgfalt. In Kordofân ritt ich einmal durch eine von der gewöhnlichen Straße abgelegene Gegend, welche nur wenig bevölkert ist und ausgedehnte Graswälder besitzt. Hier sah ich während des einen Tages wohl zwanzig verschiedene, und zwar ausnahmslos sehr starke Rudel. Wahrscheinlich hatten diese Thiere das Feuergewehr noch nicht kennen gelernt. Sie ließen mich bis auf etwa vierzig Schritte herankommen, ungefähr soweit, als ein Sudâner seine Lanze zu schleudern vermag. Dann zogen sie vertraut weiter, ohne mich groß zu beachten. Im Anfange fesselten mich die schönen Thiere so, daß ich nicht daran dachte, mein Gewehr auf sie zu richten. Aber die Jagdbegierde beseitigte bald jedes Bedenken. Ich feuerte auf den ersten besten Bock, welcher sich mir zur Zielscheibe bot, und schoß ihn zusammen. Die anderen flüchteten, blieben aber schon nach hundert Schritten Entfernung stehen und trollten gemächlich weiter. Ich konnte mich von neuem bis auf achtzig Schritte nähern und erlegte den zweiten Bock, und schließlich schoß ich noch einen dritten aus demselben Rudel, bevor es eigentlich flüchtig wurde.

Die Verschiedenheit der klimatischen Verhältnisse Nordostafrikas bedingt auch eine sehr verschiedene Brunftzeit der Gazellen. Im Norden fällt sie etwa in die Monate August bis Oktober, in den Gleicherländern beginnt sie erst Ende Oktober und währt dann bis Ende December. Die Böcke fordern einander mit laut blökendem Schrei zum Kampfe auf und streiten sich so heftig, daß sie sich gegenseitig die Hörner abstoßen: ich habe viele von ihnen erlegt, bei denen die eine Stange an der Wurzel abgebrochen worden war. Von dem Thiere vernimmt man nur ein sanftes, helles Mahnen. Der stärkste Bock wird natürlich von ihm bevorzugt, duldet auch keinen Nebenbuhler. Traulich zieht das Thier mit ihm hin und her, und gern nimmt es Liebkosungen von Seiten des Herrn Gemahls entgegen. Dieser folgt seiner Schönen auf Schritt und Tritt nach, beriecht sie von allen Seiten, reibt den Kopf zart an ihrem Halse, beleckt ihr das Gesicht und sucht ihr überhaupt seine Liebe auf alle Weise zu erkennen zu geben. Beim Beschlage hebt er sich plötzlich auf die Hinterläufe und geht auf diesen dem Thiere nach, welches vorwärts rückt und, spröde thuend, mit einer raschen Bewegung sich seitwärts wendet. Jener läßt sich aber nicht sogleich abweisen, folgt vielmehr der Erkorenen immer wieder, treibt sie hin und her und kommt endlich zum Ziele. Im Norden setzt die Rike Ende Februar oder Anfang März, im Süden zwischen den Monaten März und Mai, also nach etwa fünf- oder sechsmonatlicher Tragzeit, ein einziges Kalb. Zu Ende des März und im Anfange des April waren die meisten weiblichen Gazellen, welche ich erlegte, hoch beschlagen, und manche trugen bereits ein sehr ausgebildetes Junge. Das zur Welt gekommene Kälbchen ist in den ersten Tagen seines Lebens ein verhältnismäßig unbehülfliches Geschöpf, und daher kommt es auch, daß viele junge Gazellen von den flinken Arabern und Abessiniern mit den Händen gefangen werden. Je hülfsbedürftiger das Thierchen ist, umsomehr wird es von der Mutter geliebt. Nicht allzumächtigen Feinden geht sie muthig entgegen: so weiß sie einen etwa heranschleichenden Fuchs, welcher schlimme Absichten verrathen sollte, mit den scharfen Hufen abzutreiben. Doch hat das junge Thier viele Gefahren auszustehen, ehe es so flüchtig wird, daß es mit den Eltern gleichen Schritt halten kann. Man dürfte schwerlich übertreiben, wenn man sagt, daß die Hälfte der Nachkommenschaft unserer Gazellen und anderer Schwächlinge ihrer Verwandtschaft den zahllosen Räubern, welche sie beständig umlauern, zum Opfer fällt. Freilich würden sich die Gazellen ohne diese, das Gleichgewicht herstellenden Glieder der Thierwelt, auch so vermehren, daß sie, wie im Süden Afrikas die Springböcke und andere in Herden lebende Antilopen, die niedere Pflanzenwelt so gut als vernichten könnten.

Jung ins Haus gebrachte Gazellen werden nach wenigen Tagen zahm, ertragen auch, zumal in ihrer Heimat, leicht und dauernd die Gefangenschaft. Die Schönheit der Augen dieser Thiere ist unter allen morgenländischen Völkern so vollständig anerkannt, daß schwangere Frauen Gazellen nur aus dem Grunde zu halten pflegen, um ihrer Frucht die Schönheit des Thieres einzuprägen. Oft setzen sie sich längere Zeit vor das Thier hin und sehen ihm in die schönen Augen, streichen ihm mit den Fingern über die weißen Zähne, berühren dann die ihrigen und sagen dabei verschiedene Sprüche her, denen sie noch besondere Kraft zutrauen. In den europäischen Häusern der größeren Städte Nord- und Ostafrikas sieht man regelmäßig gezähmte Gazellen, und unter ihnen findet man viele, welche sich so an den Menschen gewöhnt haben, daß sie als echte Hausthiere angesehen werden können. Sie folgen ihrem Herrn wie Hunde nach, kommen in die Zimmer herein, betteln bei Tische um Nahrung, unternehmen Ausflüge in die benachbarten Felder oder in die Wüste und kehren, wenn der Abend kommt, oder wenn sie die Stimme ihres geliebten Pflegers vernehmen, gern und freudig wieder nach Hause zurück. Auch bei uns zu Lande kann man Gazellen jahrelang am Leben erhalten, falls man ihnen die nöthige Pflege angedeihen läßt. Wie zu erwarten, müssen die höchst empfindlichen Kinder des Südens vor allen Einflüssen der rauhen Witterung sorgfältig behütet werden; ein warmer Stall für den Winter und eine größere Parkanlage für den Sommer sind deshalb zu ihrem Wohlbefinden unentbehrlich. Ein Rudel Gazellen verleiht jedem größern Garten oder Parke eine Zierde, welche schwerlich von einer andern übertroffen werden kann. Das schmucke Reh erscheint der Gazelle gegenüber plump und schwerfällig; steht ihr ja doch fast jeder andere Wiederkäuer an Anmuth und Lieblichkeit nach! Zahme Gazellen zeigen sich auch gegen fremde Leute sanft und zutraulich; nur die Böcke gebrauchen bisweilen ihr Gehörn, doch immer mehr um zu spielen, als in der Absicht zu verletzen. Heu, Brod und Gerste, im Sommer Klee und anderes Grünzeug genügen zur Ernährung der Gefangenen; sehr gut bekommt ihnen auch ein Kleientrank, wie ihn Ziegen erhalten. Wasser bedürfen sie nur sehr wenig: täglich ein mittelgroßes Glas voll befriedigt ihren Durst vollständig. Dagegen verlangen sie Salz, welches sie begierig auflecken.

Ueberall, wo man solche gefangene Gazellen gut hält, schreiten sie zur Fortpflanzung, im Süden natürlich leichter als in unserem rauhen Norden. In Kairo hat eine Gazelle fünf Jahre nach einander je ein wohlgebildetes Junge zur Welt gebracht und glücklich aufgezogen; in unseren Thiergärten gehören derartige Vorkommnisse eben auch nicht zu den Seltenheiten.

Die Gazelle bildet in ihrer Heimat einen Gegenstand der eifrigsten, ja der leidenschaftlichsten Jagd. Alle Völkerschaften, welche mit ihr denselben Wohnkreis theilen, wetteifern mit einander in Ausübung dieses herrlichen Vergnügens. Der edle Perser und der vornehme Türke jagen die Gazelle mit derselben Lust wie der Beduinenhäuptling und der Sudâner. Im Norden Afrikas bildet das Feuergewehr die Hauptwaffe; in Persien und im Herzen der Wüste, auch schon in Egypten, beizt man das Wild mit Falken oder hetzt es mit den Windhunden zu Tode. Ich habe in Egypten oft genug die hohen Herren mit dem Falken auf der Faust zur Gazellenbeize hinausreiten sehen, zufällig aber niemals Gelegenheit gehabt, derselben beizuwohnen, und muß mich daher, nur solche Jagd zu schildern, auf die Mittheilungen Heuglins und Sponys stützen. Die Edelfalken, welche man im Norden abzutragen versucht, sind der Wander-, Würg- und Rothnackenfalke. Um sie auf Gazellen abzurichten, wirft man sie, nachdem sie einigermaßen gezähmt worden sind, gefesselt auf eine ausgestopfte Gazelle, deren Augenhöhlen mit Fleisch gefüllt wurden. Die Entfernung, in welcher sich der Wärter von der Gazelle stellt, wird täglich etwas vergrößert, bis der Jagdfalke sich gewöhnt hat, diese auf weithin zu suchen. Nachdem er sich von dem in den Augenhöhlen aufgespeicherten Fleische geäst hat, wird er wieder zurückgenommen und jedesmal auf der Hand gekröpft. Nach und nach befreit man ihn von allen Fesseln und sucht ihn dahin zu bringen, daß er auf den Ruf zu dem Falkner zurückkehrt. Das schwierigste der Lehre besteht darin, daß er auch auf lebende Gazellen stößt. Zu diesem Zwecke versucht man ihn zuerst an eingefangenen Jungen; hat man solche nicht, so werden sie in der Wüste ausgesucht, womöglich von der alten Rike getrennt und durch eine längere Jagd ermüdet; alsdann häubelt man den Falken ab und wirft ihn auf das junge Thier. So lernt er nach und nach auch auf ältere Gazellen stoßen, und wenn er erst einmal Kämpfe mit solchen bestanden hat, ist er zur Jagd geeignet.

Die Gazellenbeize erfordert eine große Anzahl von Menschen, Pferden, Hunden und Falken, ist also sehr kostspielig und wird daher nur von den Großen des Reiches betrieben. Halim Pascha richtete, laut Spony, in der letzten Zeit jährlich wenigstens fünfzehn Pferde und dreißig Hunde dabei zu Grunde. Vor der Jagd wird die erwählte Oertlichkeit, welche erfahrungsmäßig Gazellen beherbergt, durch mehrere Tage genau untersucht und der zeitweilige Wechsel des Lagerplatzes des Wildes sorgfältig erkundet. Am Vorabende der Jagd erhalten die Stallknechte die nöthigen Befehle; denn der Jagdzug setzt sich am andern Morgen noch im Dunkel der Nacht in Bewegung, da man vor Sonnenaufgang zur Stelle sein muß. Im tiefsten Schweigen zieht man zur Wüste hinaus und dem Jagdplatze zu, welcher bereits in der Nacht von den Jägern umstellt worden ist. Hier gewahrt man einen Falkner zu Pferde mit dem Stoßvogel auf der Faust und dem Hunde an der Leine, dort einen andern zu Fuße mit einem Falken auf der Faust, einem zweiten auf der Schulter, einem dritten vielleicht noch auf dem Kopfe; hinter ihm schreiten die Hundejungen mit einer Meute gefesselter Windspiele. Außerdem befinden sich mit Wasser und Lebensmitteln beladene Kamele zur Stelle. Den Vortrupp bilden die Jäger, vollkommen fährtegerechte, mit allen zur Jagd erforderlichen Kenntnissen ausgerüstete Leute, denen das Amt obliegt, von den sich findenden Erhöhungen aus das Wild zu erkunden, durch Zeichen die Richtung, wo solches steht, anzugeben und unter Berücksichtigung der Windrichtung die Jäger anzuweisen, wie sie reiten sollen. Langsam und still, soviel wie möglich gegen den Wind, nähert man sich nun einem Rudel Gazellen, indem man alle vorhandenen Bodenverhältnisse weidmännisch benutzt. In geeigneter Entfernung läßt man einen erprobten Falken abhäubeln und wirft ihn, sobald er die Gazelle eräugt hat. Der Falke erhebt sich hoch in die Luft und eilt in pfeilschnellem Fluge auf die Gazelle zu, stürzt sich von oben herab auf sie und versucht, in der Augengegend die Fänge einzuschlagen. Das überraschte Wild ist bemüht, durch Rütteln und Ueberschlagen des Raubvogels sich zu entledigen, während dieser nöthigenfalls den Kopf des Opfers verläßt, um ihn sofort wieder von neuem zu packen. Obgleich die Hunde bis dahin von den Gazellen noch nichts gesehen haben, wissen sie doch erfahrungsmäßig, daß die Jagd mit dem Enthauben des Falken beginnt, werden hitzig, zerren an den Leinen und lassen sich nicht mehr halten. Abgekoppelt folgen sie sogleich dem Falken, welchen sie fest im Auge behalten, und hinter ihnen drein jagen nun im vollsten Laufe die Jäger. Wenn der Falke gut ist, hält er jede nicht allzu große Antilope auf, bis die Hunde herangekommen sind und sie niederreißen. Für die Betheiligten ist die Jagd entzückend. Jedesmal wenn der Falke die flüchtige Gazelle überholt, sie stößt und die Fänge in Hals und Kopf zu schlagen versucht, ertönt ein Freudenschrei aus allen Kehlen; wenn ein guter Falke sich von der Gazelle, in deren Hals er seine Fänge eingeschlagen hat, eine längere Strecke mit fortschleppen läßt, vernimmt man von allen betheiligten Jägern die lautesten Beifallszeichen. Wird das Wild von den Windspielen ereilt und niedergerissen, so bilden Hunde und Gazelle dann nur eine für das Auge unentwirrbare Masse, und nunmehr ist es Zeit, daß wenigstens einer der Jäger auf der Walstatt anlangt. Er bemächtigt sich des Falken, gibt dem lebenden Wilde den Gnadenstoß, treibt die Hunde weg und kröpft den Falken. Zuweilen geschieht es bei solchem Durcheinander, daß ein Falke einen Hund auf Ohr und Nase schlägt und dadurch zwar den Hund arg belästigt, aber selbst den ernsthaftesten Jäger heiter stimmt, weil fast stets zur Lösung derartiger Mißverständnisse die Beihülfe eines Menschen nöthig wird. Manchmal schlägt der Falke anstatt der Gazelle einen Hasen, und dann ist selbstverständlich die Jagd verdorben; im allgemeinen aber halten sich die vortrefflichen Vögel an das richtige Wild.

In einigen Gegenden Nordafrikas verfolgen gut berittene Jäger die Gazelle und suchen sie von ihren ausdauernden Pferden herab zu erlegen. Dies ist kein leichtes Stück; denn so schnellfüßig auch die Rosse der Wüste, so schwer wird es ihnen, dem flüchtigen Wilde nachzukommen. Nach langer Hatze, welche abwechselnd von mehreren geführt wird, nähern sich die Reiter diesem aber doch, und wenn sie einmal bis zu einer gewissen Entfernung an das abgemattete Thier herangekommen sind, ist es verloren. Mit der größten Sicherheit schleudern die Jäger ihm starke Knüppel zwischen die Läufe und brechen fast regelmäßig einen der Knochen entzwei. Dann ist es kein Kunststück weiter, das arme, verwundete Geschöpf mit den Händen zu greifen.

Ich habe die Gazellenjagd nur mit der Büchse betrieben und mehr als einmal an einem Tage sechs Stück erlegt, auch wenn ich es mit schon gewitzigten zu thun hatte. Der Pirschgang führt unbedingt am sichersten zum Ziele. Auf meiner letzten Reise in Habesch hatte ich Gelegenheit genug, Gazellen zu jagen, obgleich ich eigentlich niemals vom Wege abging. Wenn wir, mein Begleiter van Arkel und ich, einen Trupp stehen sahen, ritten wir, höchstens mit einer geringen Abweichung, ruhig unseres Weges weiter und so nahe, als es uns passend erschien, an die Gazellen heran. Dann sprang einer von uns hinter einem Busche vom Maulthiere, übergab dieses dem begleitenden Diener und schlich nun, oft kriechend, mit sorgfältigster Beobachtung des Windes an das Wild heran. Der andere zog seines Weges fort, weil wir sehr bald erfahren hatten, daß die Gazelle auf Reiter weit weniger achtet als auf Fußgänger, und ebenso auch, daß sie augenblicklich davon geht, wenn ein Reiterzug plötzlich Halt macht. Gewöhnlich schaute das Leitthier des betreffenden Rudels neugierig den Dahinziehenden nach und vergaß dabei, die übrige Umgebung prüfend zu beobachten. Der Jagende benutzte seine Zeit so gut als möglich und konnte auch in den meisten Fällen von einem der dichteren Büsche aus einen glücklichen Schuß thun, in der Regel nicht weiter als aus neunzig bis hundertfünfzig Schritte. Die überlebenden Gazellen eilten nach dem Schusse so schnell als möglich davon, am liebsten dem nächsten Hügel zu, an welchem sie bis zu dem Gipfel eilfertig hinaufkletterten. Dort aber blieben sie stehen, gerade als wollten sie sich genau von dem Vorgegangenen überzeugen, und mehr als einmal ist es uns gelungen, uns selbst bis an diese, dort wie Schildwachen aufgestellten Thiere mit Erfolg heranzuschleichen. Doch kam es auch vor, daß das Wild rührende Beweise seiner Anhänglichkeit an den Gefährten gab. Zweimal in wenigen Jagdtagen habe ich zwei Gazellen von einem Busche aus erlegt. Auf den ersten Schuß blieb eine Gazelle, gleichsam starr vor Schrecken, neben dem verendenden Genossen stehen, ließ von Zeit zu Zeit ein ängstliches Blöken vernehmen und ging höchstens im Kreise um den Gefallenen herum, ihn mit sichtlicher Angst betrachtend. Da wurde rasch die Büchse wieder geladen und noch eine zweite tödtliche Kugel entsandt. Ich bemerke ausdrücklich, daß ich nur das eine Mal ein Paar auf diese Weise erlegte: die zweiten, welche ich nach einander zusammenschoß, waren Böcke; aber sie zeigten nicht geringere Anhänglichkeit an einander als jene, bei denen die Gattenliebe ins Spiel kam. An einigen Orten belebten sich nach und nach die höheren Hügel mit Gazellen, welche, durch unsere Schüsse erschreckt, von allen Seiten herbeikamen, um von ihrer Warte aus die Gegend zu überschauen. Ich darf wohl behaupten, daß die meist unbewachsenen Berge hierdurch einen wunderbaren Schmuck erhielten. Die schönen Gestalten zeichneten sich so klar gegen den tiefblauen Himmel ab, daß man auch auf große Entfernung hin jedes Glied deutlich wahrnehmen konnte. Oft kam es auch vor, daß die erschreckten Gazellen über einen der unzähligen niederen Hügel, an denen die Samhara so reich ist, weggingen und gleich hinter denselben, d. h. sobald sie den Jäger aus dem Auge verloren hatten, stehen blieben. Im Anfange foppten sie mich einige Male durch dieses sonderbare Betragen. Ich kletterte höchst behutsam an dem Hügel empor und suchte mein Wild in der Entfernung, während es doch dicht unter mir stand. Das Herabrollen eines Steines oder ein anderes Geräusch, welches ich verursachte, schreckte dann die Gazellen auf, und sie eilten jetzt in solch rasender Flucht dahin, daß die Fehlschüsse, welche ich mir zu schulden kommen ließ, wohl verzeihlich erscheinen dürften. Niemals aber sah ich von Menschen verfolgte Gazellen in ihrer wahren Schnelligkeit; denn diese nehmen sie bloß an, wenn ihnen ein Hund auf den Fersen ist. Ich vermag es nicht, das Schauspiel zu beschreiben, welches die beiden Thiere gewähren; ich könnte höchstens sagen, daß eine so dahineilende Gazelle nicht mehr zu laufen, sondern zu fliegen scheint: aber damit hätte ich ihre Flüchtigkeit noch immer nicht geschildert!

In Kordofân und anderen innerafrikanischen Ländern, wo das Feuergewehr nicht in jedermanns Händen ist, sondern noch heutigen Tages als bevorzugte Waffe des Weißen betrachtet und mit einer gewissen Scheu angestaunt wird, legt man sich mehr auf den Fang als auf die Jagd der Gazelle. Man stellt in geringen Abständen auf dem oft begangenen Wechsel sogenannte Teller auf und umgibt jeden einzelnen mit einer Schlinge, welche an einem starken Knüppel befestigt ist. Die Teller bestehen aus einem vielfach durchbohrten Reifen, durch welchen dicht neben einander Stäbchen gesteckt werden. Letztere laufen nach dem Mittelpunkte des Reifes zu, sind etwas nach unten gerichtet und da, wo sie inmitten des Reifes zusammenstoßen, scharf zugespitzt. Jeder Teller wird über eine kleine Grube gelegt, welche man im Sande ausgescharrt und durch ein reifenartig zusammengebogenes breites Rindenstück ausgekleidet hat, damit sich die Grube nicht wieder mit Sand ausfüllt. Die Gazelle, welche ruhig ihres Weges wandelt, tritt auf den Teller, ihr glatter Huf rutscht auf den biegsamen Stäbchen nach der tiefern Mitte herab, dringt dort durch, sinkt tief in die Grube hinein, und sie hat nun einen höchst unangenehmen Kranz am Laufe, dessen Spitzen ein unerträgliches Jucken verursachen. Hiervon belästigt, sucht sie durch Schnellen mit den Läufen von dem Anhängsel sich zu befreien und zieht gerade hierdurch die Schlinge zu, aus welcher sie sonst den Fuß ungefährdet entfernt haben würde. Geängstigt, wie sie ist, beginnt sie rascher zu laufen, aber der Knüppel, welcher hinten nachfolgt, flößt ihr bald das höchste Entsetzen ein; sie eilt so schnell als möglich davon, der Knüppel kommt in raschere Bewegung und schlägt ihr schließlich einen der Läufe entzwei. Das nun fluchtunfähige Wild gelangt leicht in die Gewalt des Menschen. Der Jäger, welcher seine Fallen untersucht, bemerkt sehr bald, daß eine ihren Zweck erfüllt hat und setzt jetzt seine leichten, schnellen Windhunde auf die Spur oder folgt dieser selbst, weil ja der nachschleifende Knüppel sie deutlich genug bezeichnet. So fängt man viele Gazellen und Antilopen überhaupt, jedoch nicht die meisten, welche erbeutet werden; denn ergiebiger noch ist die Jagd mit den Windspielen der Steppe, welche oft an einem einzigen Tag dreißig bis vierzig Stück des leckern Wildes fangen.

Großartige Treibjagden werden zeitweilig von den Beduinenstämmen angestellt und dabei unter günstigen Umständen Hunderte von Gazellen mit einem Male getödtet. In den an Antilopen reichen Wüstenstrecken sieht man hier und da aus Steinen aufgeschichtete Mauern von Mannshöhe und darüber, welche in auseinandergehender Richtung auf weithin durch die Wüste geführt wurden, derartig, daß sie an dem einen Ende mindestens auf eine halbe Meile von einander entfernt sind, während sie an dem andern in einen ringsumschlossenen hofartigen Raum übergehen. Zur Zeit nun, wenn viele Antilopen in der Nähe dieser Mauern stehen, macht sich der Beduinenstamm zur Jagd aus, umreitet in weitem Bogen das Wild und sucht es der Einhegung zuzutreiben. Nicht immer, wohl aber in den meisten Fällen, gelingt die Absicht vollkommen, und wenn die Gazellen erst einmal zwischen die Mauern gerathen sind, bleibt ihnen kein Ausweg mehr übrig; denn in der Angst versuchen sie kaum, über die Mauern wegzuspringen. Endlich erfüllen sie den geschlossenen Raum, und nunmehr beginnt ein abscheuliches, durchaus unweidmännisches Abschlachten des edlen Wildes unter Triumphgeschrei der Betheiligten.

Außer den Menschen stellen der erwachsenen Gazelle wenige Feinde nach, vor allen Leopard und Jagdpanther, Hiänenhunde, Schakalwölfe und andere Windhunde und vielleicht noch ein und der andere Adler.

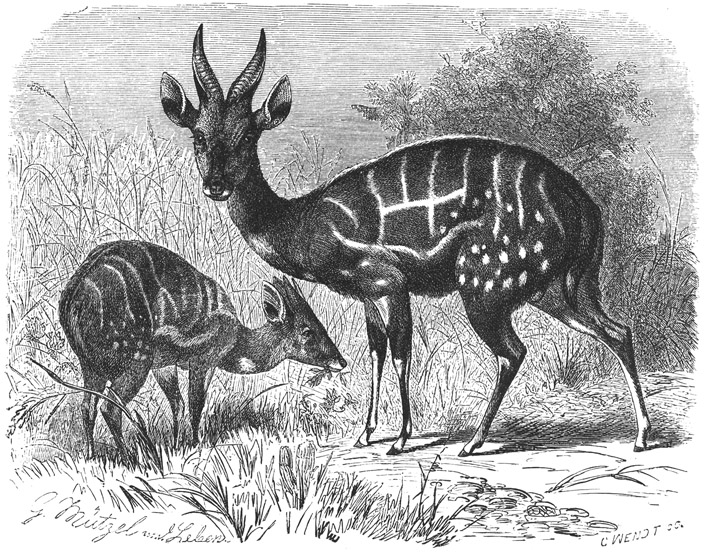

Mit den Gazellen haben die Springantilopen ( Antidorcas ) große Aehnlichkeit, unterscheiden sich jedoch durch ein wesentliches, einzig und allein ihnen zukommendes Merkmal von den genannten und allen übrigen Verwandten. Längs des Rückens nämlich, etwa von der Mitte desselben beginnend, verläuft eine durch Verdoppelung der Oberhaut gebildete, mit sehr langen Haaren ausgekleidete Falte, welche bei ruhigem Gange der Thiere geschlossen ist, bei heftiger Bewegung, insbesondere beim Springen, aber entfaltet wird. Die Hörner, welche von beiden Geschlechtern getragen werden, erheben sich steil an der Stirn, biegen sich sodann gleichzeitig nach außen und hinten, hierauf wieder etwas nach vorn und wenden sich mit den Spitzen nach einwärts, sind also verdreht leierförmig. Der Leib ist ebenso kräftig wie zierlich gebaut, der Kopf mäßig groß, der Hals schlank, der Schwanz mittellang, die Füße sind ziemlich hoch, die Ohren lang und zugespitzt, die Augen sehr groß, glänzend und lang bewimpert, die Thränengruben klein und undeutlich.

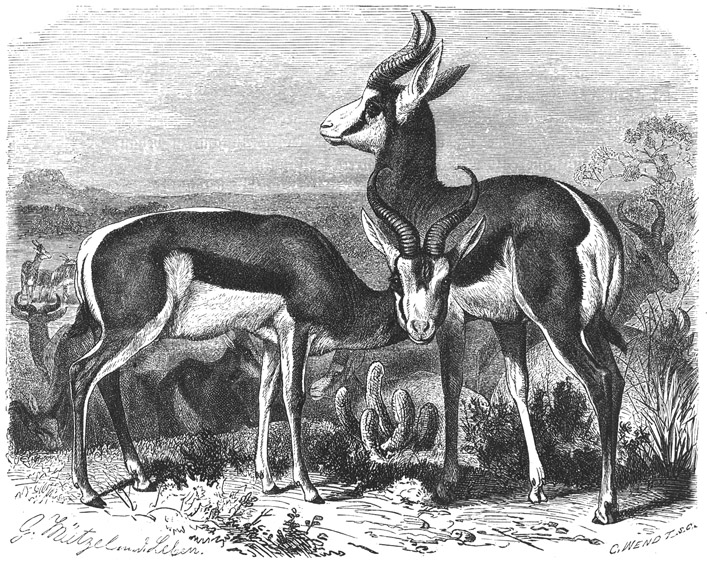

Der einzige Vertreter dieser Gruppe ist der Springbock, Prunk- oder Zugbock ( Antilope Euchore, Gazella und Antidorcas Euchore, Intilope dorsata und saliens), eine wundervolle Antilope von anderthalb Meter Länge, wovon 20 Centimeter auf den Schwanz gerechnet werden müssen, und 85 Centim. Schulterhöhe. Die Färbung ist ein lebhaftes, dunkles Zimmetgelb; ein Streifen, welcher von der Wurzel der Hörner durch die Augen und gegen die Nase verläuft, und ein breiter anderer, welcher sich längs der Seite zwischen den Oberarm und Oberschenkel erstreckt, sind nußbraun, alle übrigen Theile weiß, und deshalb hat Lichtenstein so unrecht nicht, wenn er die Hauptfärbung des Thieres schneeweiß nennt und bemerkt, daß sich von den Schultern bis zu den Keulen zu beiden Seiten des Rückens ein breiter, isabellfarbiger, unten kastanienbraun gesäumter Streifen hinzieht. Die schwarzen Hörner erreichen, der Krümmung nach gemessen, eine Länge von 30 bis 40 Centim. und zeigen ungefähr zwanzig vollständige Ringe, sind jedoch an der Spitze glatt. Die schneeweißen Haare, welche die Rückenfalte auskleiden, haben eine Länge von 20 bis 25 Centim. Das Weibchen gleicht in der Färbung dem Männchen vollständig, ist jedoch kleiner und sein Gehörn weit schwächer, demgemäß auch minder stark gebogen; sein Euter hat zwei Zitzen.

Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der Ansiedelung am Vorgebirge der guten Hoffnung bis jenseit des Gleichers, möglicherweise noch weiter nach Norden hin, da einzelne Reisende das Thier sogar in den Steppen von Westkordofân beobachtet haben wollen. Im Kaplande, insbesondere in der Karu, überhaupt in den nördlichen Theilen der Ansiedelung, kommt der Springbock noch regelmäßig, in einzelnen Jahren in ungeheueren Scharen vor, obgleich sein eigentliches Wohngebiet mehr im Innern Südafrikas zu suchen ist. Im Norden des Kaplandes liegen ausgedehnte, quellenlose Ebenen, in denen der Mensch nur während der Regenzeit wohnen kann. Am Ende der letzteren bleiben noch Tümpel schlechten Wassers übrig, welche dem Wilde genügen. Diese Einöden, wahre Wüsten, sind die eigentliche Heimat der Springböcke. Hier leben sie unter regelrechten Verhältnissen in kleinen oder größeren Trupps; hier ernähren sie sich von den wenigen, aber saftigen und würzigen Pflanzen, welche der arme Boden hervorbringt; hier pflanzen sie sich fort; hier vermehren sie sich zu hunderttausenden und aberhunderttausenden, das unendlich weite Gebiet förmlich erfüllend. Wenn nun, wie es etwa alle vier oder fünf Jahre geschieht, anhaltende Dürre eintritt und die Tümpel austrocknen, treibt der Mangel die Millionen von Thieren südwärts nach dem Kaplande, und hier brechen sie ein, alles verheerend und vernichtend, was grün ist. Erst wenn es wieder regnet und das verbrannte Land von neuem mit Pflanzen sich bedeckt, ziehen sie in ihre friedlichen Ebenen zurück. Tausende und abertausende vereinigen sich zu diesen sonderbaren Pilgerschaften oder »Treckbocken«, wie die holländischen Boers sie nennen, und die Schwärme wachsen an wie die der Heuschrecken.

»Jeder Reisende«, sagt Kapitän Gordon Cumming, »welcher die ungeheueren Massen, in denen der Springbock bei seinen Wanderungen erscheint, gesehen hat, wie ich, und von dem, was er gesehen, eine wahrhafte und getreue Beschreibung gibt, muß fürchten, Unglauben zu ernten: so wunderbar ist der Anblick der wandernden Herde. Treffend und richtig hat man sie mit den verheerenden Heuschreckenschwärmen verglichen, welche dem Wanderer in diesem Lande der Wunder so gut bekannt sind: ebenso wie diese verzehren sie in wenigen Stunden alles Grün auf ihrem Wege und vernichten in einer einzigen Nacht die Frucht langjährigen Fleißes eines Landwirtes.

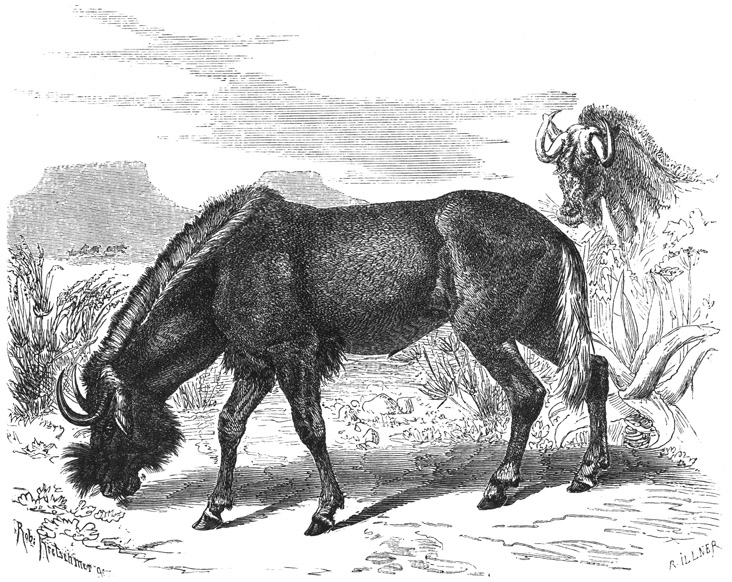

Springbock ( Antilope Euchore). 1/14 natürl. Größe.

»Am 28. December hatte ich die Freude, zum erstenmal einen Treckbocken zu sehen. Es war dieses, glaube ich, in Bezug auf Jagdthiere das großartigste, gewaltigste Schauspiel, welches ich jemals gehabt habe. Seit ungefähr zwei Stunden vor Tagesanbruch hatte ich wach in meinem Wagen gelegen und auf das Grunzen der Böcke gehört, welches ich in einer Entfernung von ungefähr zweihundert Schritten wahrnahm. Ich glaubte, daß irgend eine große Herde von Springböcken neben meinem Lager grase; als es aber hell geworden und ich aufwachte, sah ich die ganze Ebene buchstäblich mit einer ungeheueren Menge dieser Thiere bedeckt. Sie zogen langsam hin und her. Von einer Oeffnung in der langen Hügelreihe gegen Westen, durch welche sie wie das Wasser eines großen Flusses zu strömen schienen, erstreckten sie sich bis an eine Anhöhe, ungefähr eine Meile nordöstlich, hinter welcher sie verschwanden. Ich stand beinahe zwei Stunden auf dem Vorderkasten meines Wagens, verloren in Erstaunen über den wundervollen Anblick, und es kostete mir einige Mühe, mich zu überzeugen, daß es Wirklichkeit war, was ich hier sah und nicht etwa das abenteuerliche Traumbild eines Jägers. Während dieser Zeit strömten die unzählbaren Massen ohne Ende durch jene Hügelöffnung hindurch. Endlich sattelte ich mein Pferd, nahm meine Büchse, ritt mit den Nachreitern mitten unter die Thiere hinein und feuerte, bis vierzehn Stück gefallen waren. Dann rief ich: Halt! Genug! Wir kehrten nun um, um das Wildpret vor den gefräßigen Geiern zu sichern, und nachdem wir die geschossenen Springböcke in das Gebüsch getragen und mit Reisern zugedeckt hatten, wandten wir uns nach unserem Lager zurück.

»Wem daran gelegen hätte, der würde an diesem Morgen Gelegenheit gehabt haben, dreißig bis vierzig zu erbeuten. Niemals während meines spätern Jägerlebens stieß ich auf eine so dichte Herde wie an diesem Tage; auch gestatteten sie mir nie wieder, so weit in sie hineinzureiten.