|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die äußeren Merkmale der Sirenen oder Lamantine ( Manatina) sind die bereits angegebenen der Ordnung; hinsichtlich des Gerippes und der Eingeweide habe ich, Carus folgend, nachstehendes zu bemerken. Der Schädel ist verhältnismäßig kurz, hinten mäßig gewölbt, am hinteren Theile des Stirnbeines am schmälsten, der Jochbogen kräftig, ein vom Schläfenbeine ausgehender, sehr breiter Jochbogenfortsatz vorhanden; die an der Schädeloberfläche freien Stirnbeine bilden die hintere bogenförmige Begrenzung der Nasenöffnung und tragen an ihrem Vorderrande die kleinen Nasenbeine; die Zwischenkiefer sind bei den Seejungfern zur Aufnahme der großen stoßzahnartigen Schneidezähne stark geschwollen, bei den Manaten mäßig verlängert; das Felsenbein ist nur durch eine Naht mit den umgebenden Knochen verbunden, der Unterkiefer kurz, durch hohes Gelenkstück und entwickelten Kronfortsatz ausgezeichnet, der Ober- wie der Unterkiefer mit Zähnen bewehrt. Außer den sieben Halswirbeln besteht die Wirbelsäule, da ein Kreuzbein nicht vorhanden ist, nur aus Rücken-, Lenden- und Schwanzwirbeln mit sehr einfachen Fortsätzen, das Brustbein aus mehreren, hintereinander liegenden Stücken. Das dreieckige Schulterblatt ist am inneren vorderen Winkel abgerundet und mit einer Schultergräte versehen, das Knochengerüste dem der übrigen Säugethiere noch sehr ähnlich, das der Hand noch insofern wohl entwickelt, als die Finger sehr beweglich sind und nur aus drei Gliedern bestehen; das Becken wird durch einen kurzen, rippenähnlichen Knochen dargestellt, welcher mit dem kurzen Ouerfortsatze des dritten, auf den letzten rippentragenden folgenden Wirbels verbunden ist und am unteren Ende ein mit dem der unteren Seite zusammentretendes kurzes Schambein trägt; bei den Manaten findet sich auch ein nicht mit der Wirbelsäule verbundenes Sitzbein. Das Gebiß ändert je nach den Sippen ab. Speicheldrüsen sind nur bei den Seejungfern vorhanden; der Magen wird durch eine senkrechte Einschnürung in einen weiten Mund- und einen engeren Pförtnertheil geschieden; am blinden Ende des ersteren hängt ein drüsenartiger Blindsack; an der Einschnürungsstelle finden sich zwei blinde Magenanhänge.

Seichte Ufer und Meerbusen heißer Länder, Flußmündungen und die Ströme selbst, zumal deren Untiefen, bilden die Wohnsitze und Aufenthaltsorte der Sirenen. In dem gemäßigten Gürtel scheinen sie nur ausnahmsweise vorzukommen; doch können wir hierüber etwas sicheres nicht sagen, weil sie sich der Beobachtung meist entziehen. Dagegen wissen wir, daß ihr Aufenthalt nicht immer derselbe ist: sie wandern oft viele Meilen weit, unter anderem auch bis tief in das Innere der Länder, bis in die Seen, welche mit großen Flüssen in Verbindung stehen. Man trifft sie entweder paarweise oder in kleinen Gesellschaften an; doch wird behauptet, daß sie in strenger Ehe leben und ein Männchen sich immer mit seinem Weibchen zusammenhalte. Sie sind schon weit mehr Seethiere als die Robben. Nur sehr ausnahmsweise schieben sie ihren massigen Leib über den Saum des Wasserspiegels heraus. Die Gewandtheit anderer Seesäugethiere geht ihnen ab; sie schwimmen und tauchen zwar vortrefflich, meiden aber doch größere Tiefen, wahrscheinlich weil sie zu abwechselndem Auf- und Niedersteigen zu unbeholfen sind. Auf trockenem Lande schleppen sie sich mit der allergrößten Anstrengung kurze Strecken dahin: ihre Flossenbeine sind viel zu schwach, um die Masse des Körpers zu bewältigen, um so weniger, als dieser die Biegsamkeit des Seehundleibes in keiner Weise zu besitzen scheint.

Seepflanzen, Tange und Gräser, welche in Untiefen oder hart am Ufer wachsen, sowie verschiedene Wasserpflanzen, welche auf seichten Stellen der Flüsse wuchern, bilden die ausschließliche Nahrung der Sirenen: sie und das Borkenthier sind also die einzigen Seesäugethiere, welche pflanzliche Nahrung verzehren. Ihre Weide mähen sie mit den dicken Lippen ab und schlingen, wie das Flußpferd, große Mengen auf einmal in den weiten Schlund hinab. Unmäßig und ganz unjungferlich unbescheiden ist ihre Gefräßigkeit. Diese veranlaßt sie, saftige Gräser, welche außerhalb des Wassers am Uferrande der Flüsse stehen, abzuweiden, wird oft sogar zum Verräther der Thiere, weil die Losung, in Form und Aussehen dem Rindermist ähnelnd, da, wo sich Sirenen aufhalten, bald in Menge die Oberfläche des Wassers bedeckt.

Wie alle gefräßigen Geschöpfe sind auch die Sirenen träge, stumpfsinnige und schwachgeistige Wesen. Man nennt sie friedlich und harmlos und will damit sagen, daß sie nichts weiter thun als fressen und ruhen. Weder furchtsam noch kühn, leben sie mit allen übrigen Thieren im Frieden, bekümmern sich überhaupt um nichts weiter als um ihre Nahrung. Ihr Verstand ist außerordentlich gering; an dem wirklichen Vorhandensein desselben darf aber nicht gezweifelt werden. Beide Geschlechter bekunden große Anhänglichkeit zu einander und suchen sich gegenseitig zu vertheidigen und zu schützen, und die Mütter pflegen ihre Kinder mit viel Liebe und Sorgfalt, sollen sie sogar, während sie säugen, wie Menschenweiber an der Brust tragen und eine ihrer Finnen als Arm verwenden, um die Kleinen gegen ihren dicken Leib zu drücken. Bei Gefahr oder im Schmerz entrollen ihren Augen Thränen; gleichwohl dürfte es gewagt sein, von diesen auf besondere Empfindsamkeit zu schließen: die Thränen unserer Sirenen sind bedeutungslos und haben mit jenen der Heldinnen des Märchens keine Aehnlichkeit. Auch die Stimme der Manaten erinnert durchaus nicht an den Gesang der Meerweiber, sondern besteht nur in einem schwachen dumpfen Stöhnen. Während des Athmens vernimmt man auch noch ein heftiges Schnauben.

Bemerkt zu werden verdient, daß diese plumpen Geschöpfe nicht allein die Gefangenschaft ertragen können, sondern sogar einen ziemlich hohen Grad von Zähmung annehmen.

Fleisch und Speck, Haut und Zähne finden Verwendung; von einer anderweitigen Nutzung wird nichts berichtet.

Chinesen und Araber kannten schon vor Jahrhunderten einen der wichtigsten Vertreter der Familie, über welchen wir bis zum Beginne unseres Jahrhunderts nur dann und wann dürftige Mittheilungen erhalten hatten, die Seejungfer oder Seemaid, den Dujong (zu deutsch Meerkuh) der Malaien ( Halicore cetacea, H. Dugong, H. australis[?]), Vertreter der Sippe der Seejungfern ( Halicore). Es ist möglich, daß Megasthenes und Aelian die Seejungfer meinen, indem sie von Geschöpfen des Indischen Meeres reden, welche dem menschlichen Weibe ähneln sollen, und es unterliegt keinem Zweifel, daß die »Meermaid«, welche der portugiesische Arzt Bosquez zergliederte, oder die »Seemenschen« und »Seeweiber«, von denen der Holländer Valentyn weitschweifig erzählt, unser Dujong waren; aller Schilderungen aber sind so ungenau, daß sie die Kunde der Seejungfern weder begründen noch fördern konnten. Erst den Franzosen Diard und Duvaucel, welche ein derartiges Thier untersuchten, blieb es vorbehalten, uns genaueres mitzutheilen; Quoy und Gaimard lieferten die erste gute Abbildung; Rüppell, welcher unsere Sirenen im Rothen Meere auffand, gab uns die erste Mittheilung über ihre Lebensweise.

Seejungfer oder Dujong (Halicore cetacea).1/24 natürl. Größe

Die Seemaid erreicht eine Länge von 3 bis 5 Meter. Der kurze und dicke, deutlich vom Kopfe geschiedene Hals geht unmittelbar in den Leib über, welcher gleichmäßig gerundet ist, von der Halsgegend an bis zur Mitte allmählich dicker wird und sich dann bis zum Schwanze hin verschmächtigt. Die Brustfinnen stehen nicht weit hinter den Ohröffnungen im unteren Drittel der Körperhöhe, sind nicht besonders lang, aber breit, am vorderen Rande gerundet, hinten zugeschärft; die Zehen lassen sich nur durch das Gefühl erkennen; von Krallen ist keine Spur vorhanden. Die Schwanzfinne besteht in einer plattgedrückten, flachen, halbmondförmigen Flosse. An der kurzen und dicken Schnauze fällt, wie mir Klunzinger schreibt, besonders auf die flache, schräg von oben nach hinten und unten abfallende Oberlippe, unter welcher ein unten abgestutzter Wulst hervorragt. Dieser steht hinten mit einer eigenthümlichen Mundplatte in Verbindung, welche den Zwischenkiefer bedeckt. Eine ähnliche Mundplatte liegt auf dem Unterkiefer. Die Unterlippe bildet einen hinten scharf abgesetzten Wulst. Die Nasenlöcher, welche auf der Oberseite der Schnauze liegen, stehen nahe bei einander und bilden zwei halbmondförmige Spalten; die Augen, welche klein, eirund, aber stark gewölbt und schwarz gefärbt sind, liegen in einem quer gerichteten Spalt, werden an ihrem oberen Rande von einem Halbkreise von Wimpern umgeben, haben keine Lider, aber eine Nickhaut und können durch Zusammenziehung der Haut geschlossen werden; die Ohren sind nur durch kleine, rundliche Oeffnungen angedeutet. Auf der matt bleifarbenen oder graubläulichen, längs des Rückens und Kopfes etwas ins Gelblichgrüne, auf der Unterseite ins Bläulichfleischfarbene spielenden, hier und da mit dunkeln Längsflecken gezeichneten, glatten und glänzenden, nur am Bauche runzeligen, narbenreichen Haut stehen in kleinen Gruben sehr einzeln kurze, dünne, aber steife Borstenhaare, welche auf der Oberlippe fast zu Stacheln werden. Die Flossen und die Schwanzfinne sind vollkommen nackt. Das Gebiß besteht aus wurzellosen, im Alter theilweise ausfallenden Schneide- und Mahlzähnen; erstere sind beim Weibchen kurz, stumpf und spitzig, beim Männchen viel stärker, dreiseitig und meißelförmig; die fünf Mahlzähne jeder Reihe nehmen von vorn nach hinten an Größe zu. Eckzähne fehlen gänzlich; beim Männchen entwickeln sich aber zwei Vorderzähne zu 20 bis 25 Centim. langen und 2 Centim. dicken Hau- oder Stoßzähnen, welche jedoch auf etwa sieben Achtel ihrer Länge vom Zahnfleische bedeckt sind.

Es scheint, daß unsere Seemaid in allen Theilen des Indischen Meeres und der mit ihm zusammenhängenden Gebiete gefunden wird. In der chinesischen Süd-, in der Sulu-, Banda- und Sundasee kommt sie an geeigneten Orten überall, stellenweise häufig vor; nach Norden hin verbreitet sie sich etwa bis in die Hälfte des Rothen Meeres. Hier ist sie ein sehr wohl bekanntes Thier. Alle Schiffer haben sie gesehen, und schwerlich wird man einen von ihnen umsonst nach der »Näkhe el Bahhr« (Kamelstute des Meeres) oder, wie sie im Süden heißt, nach dem »Djilid« (dem Lederigen), beziehentlich »Djild« (der Haut), der »Dauile« (der Langen) oder dem »Urum« fragen, auch eine mehr oder minder ausführliche Beschreibung des ausfallenden Thieres erhalten.

Wenn wir die verschiedenen, bis zum heutigen Tage noch sehr dürftigen Berichte zusammenstellen, erfahren wir, daß der Dujong im Meere, ausnahmsweise wohl auch im süßen Wasser der Flußmündungen, nicht aber in den Flüssen selbst sich aufhält, die Nähe der Küsten bevorzugt und nur soweit in die See hinausgeht, als die Pflanzenwelt des Grundes reicht. Seichte Buchten, in denen die Sonne das wenig bewegte Wasser bis zum Grunde durchstrahlen und der Pflanzenreichthum des Meeres besonders sich entfalten kann, bilden seine Lieblingsorte. Auf das Land hinaus steigt er nicht; man darf wenigstens annehmen, daß diejenigen, welche man auf dem Lande liegen sah, von der Ebbe zurückgelassen worden und zu faul waren, ihren schweren Leib wieder in das Wasser zu schieben, es vielmehr vorzogen, ruhig die nächste Flut hier abzuwarten. Vom Grunde der seichten Buchten aus erhebt er sich etwa in jeder Minute einmal zur Oberfläche des Wassers empor, steckt seine Nase oder auch wohl den halben Leib aus den Fluten heraus, schöpft Athem und versinkt langsam und gleichmäßig wieder in die Tiefe.

Die Fischer sagen, daß der Dujong paarweise und nur selten in kleinen Familien lebe; doch gilt diese Angabe mehr auf den Arabischen Meerbusen als für andere Theile des Indischen Weltmeeres, weil er dort zuweilen in Scharen beobachtet worden sein soll. Nach Angabe der arabischen Fischer theilt mir Klunzinger mit, daß man im Rothen Meere stets mindestens zwei, nicht selten aber bis zehn Seejungfern gesellt findet. Ihre Bewegungen werden als langsam und schwerfällig geschildert, obgleich die Kraft ihres Schwanzes sehr bedeutend ist. Zufällig hat man beobachtet, daß sie beim Fressen faul auf dem Grunde des Meeres liegen und gemächlich die an den Felsen oder auf dem Meeresboden wachsenden Tange, ihre Hauptnahrung, mit den harten, dicken Lippen abweiden oder aber vom Boden losreißen. So lange es noch Nahrung an einer Stelle gibt, verändert der Dujong ungezwungen seinen Aufenthalt wahrscheinlich nicht; hat er aber eine seiner Meerwiesen abgeweidet, so siedelt er langsam nach anderen Stellen über, welche ihn dann wieder auf einige Zeit fesseln. Möglicherweise haben die heftigen Stürme, welche zu gewissen Jahreszeiten das Indische Meer aufwühlen, einigen Einfluß auf seine Wanderungen, und zwingt ihn das unruhige Gewoge unter solchen Umständen, Buchten oder Sunde zu suchen, in denen seine angeborene Faulheit nicht weiter gestört wird. Daß er durch Stürme zum Wandern bewogen wird, schließt man aus seinem zeitweiligen Erscheinen an gewissen Stellen, wo man ihn während der ruhigen Zeit des Jahres nicht beobachtete. In der südlichen Hälfte des Rothen Meeres, an der nubischen und abessinischen Küste also, findet man ihn zu jeder Jahreszeit; weiter im Norden dagegen trifft er auffallenderweise in den Wintermonaten ein, und geht dann bis zur Insel Safadja hinauf.

Mit der Unbeweglichkeit und Schwerfälligkeit des Leibes scheinen die geistigen Eigenschaften der Seemaid im Einklänge zu stehen. Die Sinne sind schwach entwickelt; Verstand spricht ihr nur Klunzinger zu. Die Stimme besteht aus einem Schnauben oder dumpfen Stöhnen, die der Jungen in schärferen Lauten. Nur während der Paarungszeit bemerkt man eine gewisse Erregung an den stumpfen Geschöpfen; die Männchen sollen sogar hartnäckig um das Recht der Paarung kämpfen und dabei so weltvergessen sein, daß sie den Jägern gerade jetzt die beste Zeit geben, ihrer sich zu bemächtigen. Es wird berichtet, daß ein Paar Dujongs bei Gefahr gegenseitig sich zu Hülfe eilt. Man hat beobachtet, daß das Männchen seinem verwundeten Weibchen besorgt nachschwamm und es durch heftiges Herumschlagen mit der kräftigen Schwanzfinne aus der Gewalt seiner Verfolger zu befreien suchte. Wurde einer der Gatten in Abwesenheit des anderen getödtet, so schwimmt dieser lange Zeit an den gewohnten Aufenthaltsorten umher, besucht alle Lieblingsplätze und steht erst dann von seinen Nachforschungen ab, wenn er merkt, daß ein Wiederfinden unmöglich ist.

Ueber die Fortpflanzung erfuhr Klunzinger durch seine Fischer das nachstehende: Die Paarungs- wie die Satzzeit fällt in den Winter; das Weibchen geht also fast ein volles Jahr trächtig. Bei der Begattung vereinigt sich das Männchen mit dem erwählten Weibchen »dreimal« nach einander, in Zwischenräumen von je einer halben Stunde. Während des Gebärens dreht sich letzteres mit der Unterseite gegen die Oberfläche des Wassers, und erst nach Verlauf von zwei Tagen sinkt es mit dem Jungen wieder auf den Grund des Meeres hinab. Das Junge mißt bei der Geburt mindestens dritthalb Armlängen, saugt aber wenigstens ein volles Jahr und wird dabei von der Mutter gegen die Brust gedrückt. Später besteigt es zuweilen den Rücken seiner Erzeugerin, um, auf ihm liegend, behaglich auszuruhen. Die Mutter bekundet die wärmste Liebe für ihren Sprößling, verläßt denselben nie und setzt sich seinetwegen rückhaltslos der Todesgefahr aus. Nach Verlauf eines Jahres etwa wird letzterer entwöhnt und wandelt nunmehr selbständig seine Wege. Wie viel wahres an diesen Angaben, läßt Klunzinger dahingestellt sein.

Während der Paarungs- und während der Satzzeit jagen einzelne Fischer eifrig auf den Dujong, weil sie den erlegten ziemlich gut verwerthen können. Demungeachtet ist es für Naturforscher nicht gerade leicht, Seejungfern zu erhalten. Wenige Fischer nur besitzen die nöthige Erfahrung und das erforderliche Geschick, des großen, starken und schweren Thieres sich zu bemächtigen; die große Mehrzahl derselben versucht dies gar nicht. Bei Tage findet man den ruhig werdenden Dujong höchstens zufällig auf; nachts dagegen verräth ihn das beim Auf- und Niedertauchen bewegte und sodann leuchtende Meer, und zwar bemerkt man in der Regel drei glitzernde Stellen an der Oberfläche des letzteren, entsprechend wohl den Wellenkreisen, welche Kopf, Rückenmitte und Schwanzfinne der auf- und niedertauchenden Seejungfer erregen. Nach ihnen richten sich die des Fanges kundigen Fischer. »Als ich an das Rothe Meer reiste«, erzählt Klunzinger, »trug man mir von verschiedenen Seiten auf, Dujongs zu schicken; aber niemand von den Eingeborenen wollte etwas von solchen Thieren wissen. Aus einer ihnen vorgezeigten schlechten Abbildung wurde endlich ihr »Djilid« erkannt, aber als eine große Seltenheit bezeichnet. Als die Mahnungen aus Europa wegen Beschaffung dieser Thiere immer dringender wurden, wurde auch ich dringender mit Fragen an die Einwohner und setzte einen Preis aus. Bald darauf besuchte mich ein Beduine und machte sich anheischig, mir den Djilid zu bringen. Mehrere Monate vergingen. Endlich im Winter kam eine Barke, welche ein etwa drei Meter langes Ungethüm dieser Art todt, jedoch noch frisch, mit Haut und Haaren, als einzige Fracht an Bord hatte. Es wurde unter Zulauf einer großen Menschenmenge von der Barke auf den Schiffsdamm gehoben und dann von einer Anzahl Lastträger nach Art eines Getreidesackes auf einer Tragbahre, bestehend aus zwei Stangen und mehreren diese verbindenden Querstricken, meiner Wohnung zugetragen; vor dem Regierungsgebäude wurde der zollbare Gegenstand von den staunenden Beamten selbst besichtigt. Die Abbälgung fand in meinem Hofe bei verschlossenen Thüren statt, nachdem die hindernde Volksmenge fortgejagt worden war. Nach wenigen Tagen kam ein zweiter Dujong, dann ein dritter, vierter und noch mehr, sowohl zu Wasser als zu Lande auf Kamelen, theils ganz, theils schon von den Beduinen abgebälgt, und eines Tages lagen nicht weniger als vier Bälge zugleich in meinem Hofe ansgebreitet. Daß ich plötzlich so reich an Seejungfern wurde, kam daher, daß die Beduinen, aufgemuntert durch den ihnen bezahlten guten Preis, alle anderen Geschäfte liegen ließen und sämmtlich nur auf den Dujongfang sich legten. Selbst das Fällen von Schoraholz, in dieser Jahreszeit sonst ihre Hauptbeschäftigung, verabsäumten sie, und die Einwohner klagten bereits ernstlich über Holzmangel.

»Der Fang der Thiere geschieht durch ein starkes Netz. Sie kommen bei Nacht in die Buchten und Spalten des Korallenriffes hinein, um zu weiden. Diesen Zeitpunkt erspähen die Beduinen und verschließen jetzt das Netz, welches sie gestellt haben. Es ist dabei aber große Vorsicht nöthig; denn die Seejungfern sind äußerst scheu und klug, und daher verstehen es auch nur wenige, sich ihrer zu bemächtigen. Wenn ein solches Ungethüm sich gefangen sieht, schlägt es wüthend um sich, verwickelt sich dabei aber immer mehr in dem Netze, in welchem es nun gegen die Klippen hingezogen wird, um dort todt geschlagen oder noch gewöhnlicher ertränkt zu werden, indem man das luftathmende Säugethier so lange unter Wasser hält, bis es erstickt.« Im südlichen Theile des Rothen Meeres erbeutet man den Dujong in derselben Weise, wie die Malaien seiner sich bemächtigen, mit Harpunen. Auch solche Jagd betreibt man am liebsten in der Nacht, weil man bei der jetzt herrschenden Stille das weit hörbare Schnauben am besten vernehmen kann. Die im Rothen Meere gebräuchlichen Wurfspieße ähneln denen, welche man im Sudan zur Jagd des Nilpferdes anwendet. Raffles berichtet, daß man vor allen Dingen den Schwanz zu treffen suche, weil man hierdurch, bezüglich durch Aufheben dieses Körpertheiles, dem Thiere am besten seine Macht benähme; denn so schwerfällig der Dujong auch erscheint, so schnell und kräftig bewegt er sich, wenn ihm der eiserne Haken in den Leib gedrungen ist. Ein deutscher Kaufmann in Massaua erzählte mir, daß eine von seinem Schiffer harpunirte Dauile das ziemlich große Boot über eine halbe Stunde lang mit sich fortschleppte und die Bemannung in augenscheinliche Lebensgefahr brachte, weil sie das Fahrzeug zwischen die gefährlichsten Korallenriffe brachte. Erfahrene Jäger werfen unter solchen Umständen noch mehrere Spieße in den Leib des Dujong, um ihn sobald als möglich durch Blutverlust zu erschöpfen.

Malaien und Abessinier essen das Fleisch des Dujong, letztere betrachten es jedoch keineswegs als Leckerbissen und versichern, daß man es erst einige Tage in der Sonne schmoren, tüchtig salzen und dann sehr lange kochen müsse, ehe man es verzehren dürfe, weil sein Genuß sonst Uebelkeiten verursache, ja, selbst Krankheiten zur Folge habe. Junge Thiere werden ungleich höher geschätzt als alte, weil letzterer Fleisch mager und äußerst zart ist. Den Europäer widert dieses Wildpret seines unangenehm süßlichen Geschmackes halber an, und auch die Araber genießen es nicht überall, freilich aus ganz anderen Gründen, weil sie hier und da nicht ungerechtfertigte Bedenken bezüglich der Fischnatur der Seejungfer hegen. Daß dieselben beseitigt werden können, erfahren wir durch Klunzinger, welcher in seinem vorstehend theilweise wiedergegebenen Berichte noch das nachstehende mittheilt: »Da ich das Fleisch verwerthen wollte, handelte es sich darum, ob der Genuß desselben nach den Gesetzen des Koran erlaubt sei; denn es erhoben sich manche Bedenken, daß das Thier eigentlich schweineartig oder wenigstens ein ersticktes Aas, also vor seinem Tode nicht unter Anrufung des Namens Gottes mit einem Querschnitte durch die Kehle geschlachtet worden sei. Aber der Schriftgelehrte des Ortes, mein besonderer Freund, welchem ich ein gutes Stück solchen Fleisches in das Haus geschickt hatte, erklärte: das sei ein Fisch wie alles andere, was aus dem Meere komme, also nicht schlachtbar, und der Genuß deshalb erlaubt. Sofort war das Fleisch an einige Großhändler verkauft und durch diese in kürzester Zeit mit Gewinn im kleinen an das Volk abgegeben, welches sich über den Geschmack im allgemeinen sehr lobend äußerte. Hiermit stimme auch ich überein. Die genaue Säuberung des Gerippes von den anhaftenden Fleischtheilen wurde äußerst sorgfältig von einem armen Beduinen zu meinem und seinem Nutzen vorgenommen; er gelangte dadurch für sich und seine Familie zu einem auf Wochen reichenden, für ihn noch nicht dagewesenen Fleischvorrathe«. Die eingeborenen Christen denken zuweilen genau so wie die Muhammedaner, wollten wenigstens von dem Fleische der für Klunzinger erbeuteten Dujongs nichts wissen, weigerten sich sogar, dasselbe auch nur zu kosten. Mehr noch als das Fleisch der Seejungfer schätzen vorurteilsfreie Leute deren Schmalz, von welchem ein altes Thier bis dreißig Kilogramm liefern kann. Die dicke Haut, mit welcher einstmals die Bundeslade der Israeliten beschlagen gewesen sein soll, wird, laut Rüppell, an der abessinischen Küste nicht gegerbt, sondern nur in der Luft getrocknet und dann zu Sandalen verschnitten. Weil aber die in ihr enthaltene Feuchtigkeit das Zellgewebe locker macht, sind diese Sandalen nur in trockenen Gegenden brauchbar, erweichen dagegen auf wässerigem Boden und schwellen an. Weit höher als Fleisch und Haut stellte man in früheren Zeiten die Zähne. Ein besonderer Aberglaube legte den aus ihnen gefertigten Rosenkränzen wunderbare Kräfte bei: so brauchte z.B. eine Wöchnerin nur einen solchen Rosenkranz um den Hals zu hängen, und durfte sicher sein, daß die Geburt ihres Kindes sehr leicht von statten gehen werde. Gegenwärtig verschwindet dieser Aberglaube, und die früher sehr theueren Zähne sind infolge dessen im Preise gesunken.

Bei den Manaten ( Manatus) ist die Schwanzflosse, anstatt ausgebaucht, abgerundet; im übrigen ähneln diese Thiere den vorhergehenden. Den etwas unförmig gestalteten Fischleib bekleiden sehr spärlich kurze Haare, welche nur an der Schnauze dichter und hier zu Borsten umgewandelt sind. An den Zehen der abgerundeten Brustflossen bemerkt man vier kleine Plattnägel. Nur junge Thiere besitzen Schneidezähne, da diese sehr bald ausfallen und bei alten bloß Backenzähne übrig bleiben. Von ihnen sind sieben bis acht in Thätigkeit, weil die Backenzähne der Manaten wie die der Elefanten sich abnutzen, wenn sie unbrauchbar geworden sind, ausfallen und von hinten her durch neuere erseht werden, so daß die Reihe unter Umständen aus acht bis zehn Backenzähnen bestehen kann. Als Vaterland der drei bis jetzt sicher bestimmten Arten dieser Gruppe ist das Atlantische Meer zwischen dem 19. Grade südlicher und dem 25. Grade nördlicher Breite zu betrachten.

Der Lamantin oder »Ochsenfisch« ( Peixe boi) der Brasilianer, Apia der Indianer ( Manatus australis, M. americanus), die am genauesten beobachtete Art, wird etwa 3 Meter lang und 200 bis 300 Kilogr. schwer; doch behaupten die Amerikaner, noch weit größere, fünf, ja selbst sechs Meter lange »Ochsenfische« gesehen zu haben. Eine fast völlig nackte Haut, welche kurze, etwa zwei Centimeter weit von einander stehende Borstenhaare trägt, bedeckt den Leib. Ihre Färbung ist ein ziemlich einförmiges Bläulichgrau, welches auf dem Rücken und den Seiten etwas mehr dunkelt als auf der Unterseite des Leibes. Die Borsten sehen gelblich aus.

Die ersten genaueren Angaben über das Thier verdanken wir Alexander von Humboldt. Bei einem drei Meter langen Lamantin, welchen er in Carrichana, am unteren Orinoko, zergliederte, fand er folgendes auf: Die mit einer sehr zarten Haut bekleidete, als Rüssel oder Fühler zum Betasten der vorliegenden Dinge dienende Oberlippe tritt sehr hervor, und die Mundhöhle, welche beim frisch getödteten Thiere auffallend warm ist, zeigt einen höchst eigenthümlichen Bau. Die Zunge ist fast unbeweglich; vor ihr aber befindet sich in jeder Kinnlade ein fleischiger Knopf und eine mit sehr harter Haut ausgekleidete Höhlung, welche ineinander passen. Schneidet man das Thier am Rücken auf, so erstaunt man über die Größe, Gestalt und Länge seiner Lunge; denn diese ist meterlang, hat ungemein große Zellen und gleicht ungeheueren Schwimmblasen, nimmt auch ungemein viel Luft auf. Der Magen ist in Fächer getheilt, der Darm über dreißig Meter lang.

Süd- und Mittelamerika sind die Heimat dieses Thieres, die Küstentheile des Atlantischen Meeres, namentlich die Buchten in der Nähe der Antillen und bei Cayenne, sein hauptsächlichster Aufenthalt. Humboldt beobachtete, daß sich die Lamantine im Meere gern auf Stellen aufhalten, wo es süße Quellen gibt, so z. B. einige Meilen von der Insel Cuba im Süden des Meerbusens von Jagua, wo so starke süße Quellen emporsprudeln, daß auch die Schiffer zuweilen hier Trinkwasser schöpfen. In Flüssen steigen sie weit aufwärts, und bei Ueberschwemmungen wandern sie auch in die Seen und Sümpfe. Gegenwärtig findet sich der Lamantin noch am häufigsten im Amazonenstrome, im Orinoko und in seinen Zuflüssen. »Abends«, so erzählt Humboldt, »kamen wir an der Mündung des Caño del Manati vorüber, so genannt wegen der ungeheueren Menge Lamantine oder Manatis, welche jährlich hier gefangen werden. Wir sahen das Wasser mit dem sehr stinkenden Kothe derselben bedeckt. Am Orinoko unterhalb der Wasserfälle, im Meta und im Apure sind sie sehr häufig.«

Die Lebensweise des Lamantin ist so ziemlich dieselbe, welche der Dujong führt. Einige Reisende haben angegeben, daß ersterer zuweilen aus dem Wasser herausgehe, um auf dem Lande zu weiden; aber schon im vorigen Jahrhundert haben andere dies aufs bestimmteste widerlegt. Er weidet nur das Gras ab, welches im Wasser selbst wächst. Da alle südlichen Ströme an ruhigen Stellen überaus reich an Wasserpflanzen aller Art sind, leidet er weder Noth, noch ist er genöthigt, weit umher zu schwimmen. Er frißt so viel, daß er Magen und Darmschlauch vollständig mit Nahrung anfüllt, legt sich aber, nachdem er sich gesättigt hat, an seichten Stellen oft so nieder, daß er die Schnauze aus dem Wasser reckt, also nicht immer auf und nieder zu tauchen braucht, und verschläft so einige Stunden des Tages. Während seines Wachseins sieht man ihn nur dann über dem Wasser, wenn er, um Luft zu holen, emporkommt; dies geschieht aber, trotz der großen Luftbehälter, sehr oft, und deshalb wohl bevorzugt er die seichteren Stellen in den Flüssen.

Die Zeit der Paarung scheint noch nicht bekannt zu sein, und selbst über die Fortpflanzung schwanken die Nachrichten. Einige sagen, daß das Weibchen zwei Junge werfe, während andere nur von einem einzigen reden. Die Anhänglichkeit der Mutter an ihre Kinder wird gerühmt.

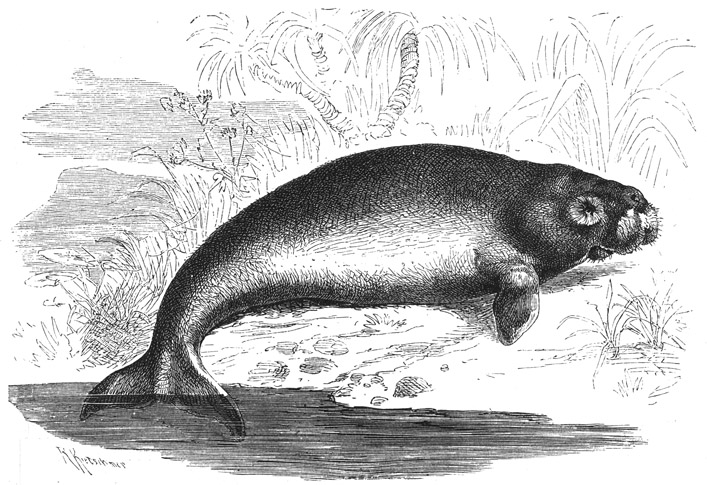

Lamantin ( Manatus australis). 1/20 natürl. Größe.

An allen Orten, wo der Lamantin vorkommt, wird ihm eifrig nachgestellt. Sein Fleisch gilt zwar für ungesund und fiebererzeugend, ist aber sehr schmackhaft. Nach Humboldt ähnelt es mehr dem Fleische des Schweines als dem des Rindes. Eingesalzen und an der Sonne gedörrt, wird es für das ganze Jahr aufbewahrt; denn selbstverständlich erklären die Pfaffen dieses Säugethier für einen Fisch und erlauben deshalb den Genuß seines Fleisches während der Fastenzeit. Schon Gonzalo Oviedo rühmt letzteres und erzählt, daß er davon im Jahre 1531 einiges mit bis nach Spanien gebracht und es der Kaiserin vorgesetzt habe. »Es schmeckte allen so gut«, sagt er, »daß sie glaubten, sie äßen Fleisch aus England.« Die Guamos und Otomakos kennen kein besseres Gericht als Lamantinfleisch, und beschäftigen sich deshalb eifrig mit dem Fange dieser Seethiere. Dagegen behaupteten die Paoras, daß die Leute ihres Stammes unfehlbar stürben, wenn sie davon äßen, und verabscheuen deshalb das Thier so sehr, daß sie sich, als Bonpland eine Seekuh zerlegte, versteckten, um sie nicht aurühren zu müssen.

Die Jagd ist ziemlich einfach. Man nähert sich in einem Kahne dem Weideplätze der Lamantine und wartet, bis einer derselben zum Athmen emporkommt. Auf ihn schießt man entweder Pfeile ab, an denen Stricke und leichte Holzblöcke befestigt sind, welche später den Weg des Thieres angeben, oder man harpunirt, tödtet und schlachtet ihn in dem kleinen Boote, welches man zu den Reisen auf südamerikanischen Flüssen benutzt. Letzteres geschieht oft mitten auf dem Flusse, und zwar so, daß man das Boot zu zwei Drittheilen mit Wasser füllt, es hierauf unter den Lamantin schiebt und sodann mit einer Kürbisflasche wieder ausschöpft. Am leichtesten fängt man das Thier gegen Ende der Ueberschwemmung, wenn es aus den Strömen in die umliegenden großen Seen und Sümpfe gerathen ist, und das Wasser in ihnen schnell fällt. Zur Zeit, als die Jesuiten den Missionen am unteren Orinoko vorstanden, kamen sie alle Jahre unterhalb des Apure zusammen, um mit den Indianern aus ihren Kirchspielen eine große Sirenenjagd anzustellen. Das Fett des erbeuteten Thieres, welches in den Kirchenlampen gebrannt oder auch zum Kochen benutzt wird, hat nicht den widrigen Geruch des Walfischthrans oder des Fettes anderer Seesäugethiere mit Spritzlöchern. Die dicke Haut wird in Streifen geschnitten und, wie die Streifen von Ochsenhaut, zu Stricken verwendet, welche jedoch im Wasser unbrauchbar sind, weil sie faulen. In den spanischen Ansiedelungen fertigt man aus dem Felle Peitschen zur Züchtigung der unglücklichen Sklaven und bezüglich der Indianer in den Missionen, welche zwar nach den Gesetzen als freie Menschen gehalten werden sollten, aber dennoch den Sklaven gleich geachtet werden.

Schon aus älteren Schriften erfahren wir, daß der Lamantin sich auch zähmen lasse. Martyr, ein Reisender, welcher im ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts starb, erzählt, daß ein Kazike auf der Insel San Domingo einen jungen, noch kleinen Fisch, welcher Manato heißt und im Meere gefangen wurde, in einen See setzen und ihm täglich Brod aus wälschem Korne geben ließ. »Er wurde allmählich sehr zahm, kam jedesmal herbei, wenn man ihn rief, fraß das Brod aus der Hand und ließ sich überall streicheln, trug auch einige Male Leute, welche sich aus ihn setzten, umher, wohin sie wollten, von einem Ufer zum anderen. Dieser freundliche und zahme Fisch wurde lange im See gehalten, zum großen Vergnügen eines jeden. Aus allen Theilen der Insel kamen Leute herbei, welche sehen wollten, wie er auf den Ruf ans Ufer kam und diejenigen, die sich auf seinen Rücken setzten, von einem Ufer zum anderen trug. Als aber einmal ein starkes Gewitter losbrach und viel Wasser von den Bergen in den See strömte, trat dieser aus und führte den Manato wieder ins Meer, wo er nicht mehr gesehen wurde.« Gomara, welcher unzweifelhaft dieselbe Geschichte erzählt, fügt noch hinzu, daß der Manato sechsundzwanzig Jahre in dem See Guaynabo gelebt habe und so groß wie ein Delfin geworden sei. Er kam auf den Ruf »Mato« herbei, kroch aufs Trockene bis zum Hause, um seine Speise zu bekommen, und dann wieder in den Teich zurück, begleitet von vielen Knaben, deren Gesang ihn erfreute. Einmal nahm er ihrer zehn zugleich auf seinen Rücken und trug sie von einem Ufer zum anderen, ohne zu tauchen. Als aber ein Spanier, welcher versuchen wollte, ob seine Haut so hart sei, wie man sagte, ihn herbeigerufen und mit einem Spieße geworfen hatte, ärgerte dies ihn, obgleich er nicht verwundet wurde, so sehr, daß er nicht mehr kam, wenn ebenso gekleidete Leute ihn riefen. Der »freundliche und zahme Fisch« wird genau beschrieben; man kann also nicht wohl zweifeln, daß von einem Manato erzählt wird.

Neuere Mittheilungen verschiedener Berichterstatter bestätigen die Wahrscheinlichkeit vorstehender Geschichten. Ein Herr Kappler, Besitzer der Pflanzung Albina in Surinam, beschäftigte sich vor einigen Jahren mit der Zähmung eines jungen Lamantins und schreibt darüber an Baron von Rosenberg, dem ich die Nachricht verdanke, das nachstehende: »Sobald ich das Thier bekam, ließ ich ungefähr hundert Meter von der Oberfläche eines in den Fluß mündenden Baches abschließen und setzte meinen Zögling dahinein. Derselbe nahm anfangs kein Futter, Wohl aber Milch, welche ihm jedoch mit einiger Gewalt in das Maul geflößt werden mußte. Sobald er genug Milch getrunken hatte, schüttelte er mit dem Kopfe, worauf wir ihm Stücke reifer Bananen in das Maul schoben. Bei jeder Fütterung, morgens und abends um fünf Uhr, genoß das Thier einen halben Liter Milch und sechs bis acht kleine Bananen; die Fütterung selbst aber dauerte öfters drei Viertelstunden, weil der Lamantin selten wegschwamm, minutenlang im Wasser spielte, wieder zurückkam und aufs neue davoneilte. Er war zuletzt sehr zahm geworden, bekundete aber wenig Verstand und hatte offenbar nur ein schwaches Gesicht und Gehör. Erschien ich an seinem Becken und trat ich ins Wasser, so kam er sogleich herbei, schnüffelte an meinen Beinen herum und kletterte, wenn ich mich setzte, auf meinen Schoß. Leider starb er nach siebzehnmonatlicher Gefangenschaft an Bord des Dampfers, welcher ihn nach England bringen sollte«. Im Jahre 1864 besaß der österreichische Konsul zu Portorico, Latimer, ein Pärchen lebender Manaten und hielt dieselben in einem größeren Becken oder wasserdichten Kasten, welcher an den Seiten einige Höhlungen hatte, sandte auch sie später nach England ab, war jedoch ebensowenig glücklich wie Kappler. Endlich erfahren wir durch Dr. Cunningham, daß man seit dem Jahre 1867 zwei Manaten in einem Wasserbecken des öffentlichen Gartens zu Rio de Janeiro gefangen hält, und zwar in Gesellschaft mit verschiedenen Jacarés oder Kaimans und einer Anzahl von Wasservögeln. Die Manaten waren im Jahre l870 etwa anderthalb Meter lang und befanden sich augenscheinlich vollkommen wohl in dem ihnen angewiesenen beschränkten Raume. Der eine bekundete eine absonderliche Vorliebe für die Gesellschaft eines gefangenen Schwanes, welcher sich auch seinerseits an den sonderbaren Gesellen gewöhnt hatte, und folgte demselben so getreulich nach, daß die regelmäßigen Besucher des Gartens stets wußten, wo sie die Sirene zu suchen hatten. Dieser Lamantin war nach und nach so zahm geworden, daß er oft herbeikam, wenn man ihm Gras auf die Oberfläche des Wassers warf, seine absonderlich beborsteten Lippen aus dem Wasser herausstreckte und das ihm dargebotene Futter aus den Händen der Leute nahm. Cunningham sah ihn auch wiederholt das Gras an den Seiten des Beckens abweiden, wobei er sich mit dem Kopfe und dem Vordertheile seines Leibes über das Wasser erhob, mittels einer seiner Flossen auf einen Stein oder den Rand des Beckens stützte, derart in derselben Lage erhielt und nunmehr langsam weiter bewegte, um das ihm erreichbare Gras abzuweiden. Zeitungsnachrichten zufolge soll neuerdings ein Lamantin lebend nach England gelangt sein.