|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

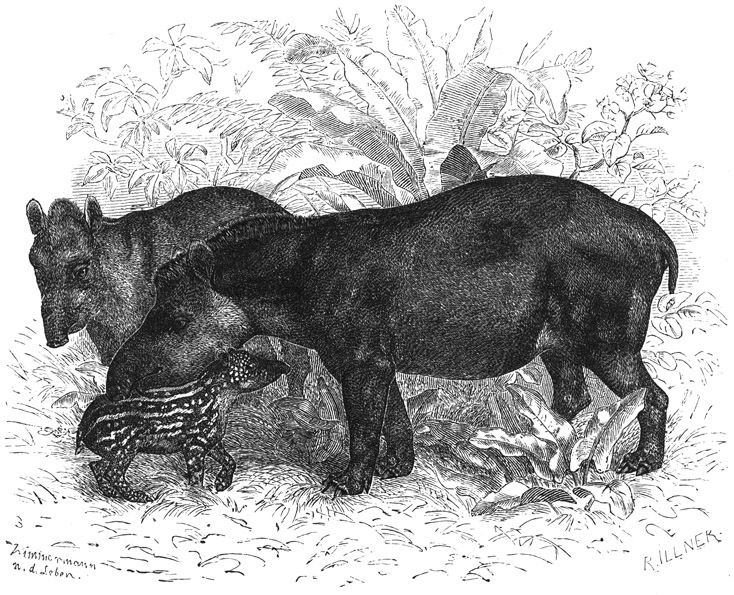

Die höchste Stelle unter den Vielhufern gebührt den Rüsselthieren ( Proboscidea ), einer Familie der Gesammtheit, welche von Owen zu einer besonderen Ordnung erhoben worden ist und von uns als Unterordnung aufgefaßt werden mag. Von den vielen Arten dieser Familie, welche unsere Erde bevölkerten, sind nur noch zwei oder vielleicht drei auf unsere Zeiten gekommen; aber gerade sie sind es, welche die Jetztwelt so recht ersichtlich mit der Vorwelt verbinden: denn ihrer Familie gehörten die Riesen an, deren wohl erhaltene Leichname das Eis Sibiriens durch hunderttausende von Jahren uns aufbewahrte. Es erleichtert das Verständnis der Abtheilung, wenn wir zunächst einen Blick auf diese ausgestorbenen Arten werfen.

Die Grabstätten der ausgestorbenen Rüsselthiere, insbesondere des Mammont oder Mammuth ( Elephas primigenius), welche ich im Sinne habe, liegen im Lande der Ostjaken, Tungusen, Samojeden und Buräten, in der Nachbarschaft der Flüsse Ob, Jenissei und Lena, zwischen dem 58. Grade nördlicher Breite und dem Eismeere. Beim Aufthauen sandiger Strecken geschieht es, daß Haufen ungeheurer Zähne zum Vorschein kommen, zwischen denen Massen von großen Knochen zerstreut liegen. Manchmal sitzen die Zähne noch fest in den Kiefern; ja, man hat solche gefunden, welche noch mit Fleisch, mit Haut und Haar umgeben, welche noch blutig waren. »Die Einwohner nennen das Thier Mammont und sagen, es sei ungeheuer groß, drei bis vier Meter hoch, habe einen langen und breiten Kopf und Füße wie die des Bären; es lebe und hause unter der Erde, ziehe den gewaltigen Kopf bei seinen unterirdischen Wanderungen bald zurück und strecke ihn bald wieder vor, hierdurch die Wege sich bahnend, welche es mit den Zähnen gebrochen; es suche seine Nahrung im Schlamme, müsse aber sterben, wenn es auf Sandboden gerathe, weil es aus diesem die Füße nicht mehr herausziehen könne, verende auch, so bald es an die Luft komme.« So schreibt Ides, welcher auf einer Gesandtschaftsreise nach China im Jahre 1692 von den Knochenlagern sprechen hörte. Pallas gibt Ende des vorigen Jahrhunderts umständliche Berichte von diesen Knochen; den größten Fund aber machte der Reisende Adams am Ausflusse der Lena. Er hatte erfahren, daß man einen Mammont mit Haut und Haar gefunden habe, begab sich deshalb sofort auf die Wanderung, um diese kostbaren Ueberbleibsel zu retten, verband sich mit dem Häuptling der Tungusen, welcher das Thier entdeckt hatte, und reiste auf Renthierschlitten an Ort und Stelle. Der Tunguse hatte das Thier eigentlich schon im Jahre 1799 aufgefunden, von der Ausbeutung desselben jedoch abgesehen, weil einige alte Leute erzählten, daß ihre Väter auf derselben Halbinsel einmal ein ähnliches Ungeheuer entdeckt hätten, welches das Verderben über die ganze Familie des Entdeckers gebracht habe, indem diese ausgestorben sei. Diese Nachricht erschreckte den Tungusen so, daß er krank wurde; die ungeheuren Stoßzähne des Thieres aber reizten seine Habsucht, und er beschloß, sich derselben zu bemächtigen. Im März 1804 sägte er beide Zähne ab und vertauschte sie gegen Waaren von geringem Werthe.

Als Adams zwei Jahre später seine Untersuchungsreise ausführte, traf er das Thier zwar noch auf derselben Stelle, aber sehr verstümmelt. Die Jakuten hatten das Fleisch abgerissen und ihre Hunde damit gefüttert; Eisbären, Wölfe, Vielfraße und Füchse von dem Vorweltsthiere sich genährt. Nur das Geripp, mit Ausnahme eines Vorderfußes, war noch vorhanden. In dem mit einer trockenen Haut bedeckten Kopfe waren die Augen und das Hirn sowie ein mit borstenartigem Haar bedecktes Ohr noch gut erhalten. An den Füßen konnte man noch die Sohlen erkennen; auch von der Leibeshaut war noch Dreiviertel übrig. Sie erschien dunkelgrau; die Wollhaare auf ihr waren röthlich, die Borsten dazwischen schwarz und dicker als Roßhaare. Die längsten Haare, welche Adams sah, standen auf dem Halse und maßen siebzig Centimeter. Aber auch den übrigen Körper deckte ein dichtes Kleid, ein deutlicher Beweis, daß das Mammont für das Leben in kalten Gegenden ausgerüstet war. Die Stoßzähne dieses vorweltlichen Elefanten sind viel mehr gekrümmt und daher auch weit länger als bei den lebenden: es gibt solche, welche Dreiviertel eines Kreises vorstellen; Adams hat einen gesehen, welcher gegen sieben Meter lang war.

Adams sammelte, was er zusammenbringen konnte. Zehn Leute waren kaum im Stande, die abgeschälte Haut von der Stelle zu bringen; die auf dem Boden zusammengelesenen Haare wogen mehr als siebzehn Kilogramm. Dies alles wurde nach Petersburg geschickt, und wenn auch auf dem langen Wege von zwölfhundert Meilen die kostbaren Schätze so litten, daß an der Haut selbst kein Haar mehr zu sehen ist, so steht doch die Thatsache, Dank der Untersuchung und Bemühung des wackeren Reisenden, unzweifelhaft fest.

Der Fund dieses Thieres hat die Gelehrten lebhaft beschäftigt, insbesondere auch deshalb, weil man sich den plötzlichen Untergang des lebenden in jenen Gegenden nicht gut erklären konnte. Einige schieben die stattgefundene Umwälzung, welche übrigens ebenso durch aufgefundene Pflanzenreste bestätigt wird, einer plötzlich erfolgten Axendrehung der Erde zu; andere sind geneigt, an eine große Sintflut zu glauben, welche Sibirien überschwemmte; andere endlich behaupten, daß das Mammont in einem gemäßigten Gürtel Sibiriens gelebt und sich von Nadelhölzern ernährt habe, sein Leichnam aber durch die Fluten der Flüsse an die heutigen Fundstellen geschwemmt worden seien.

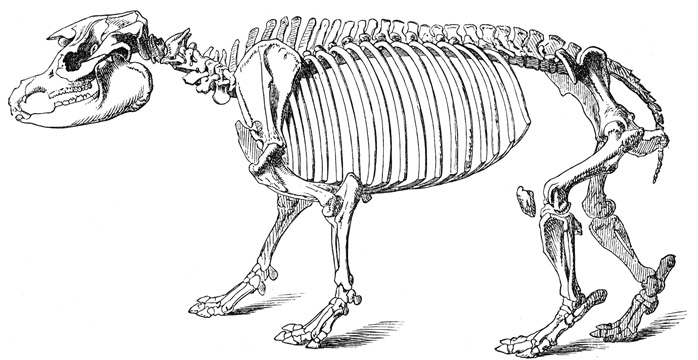

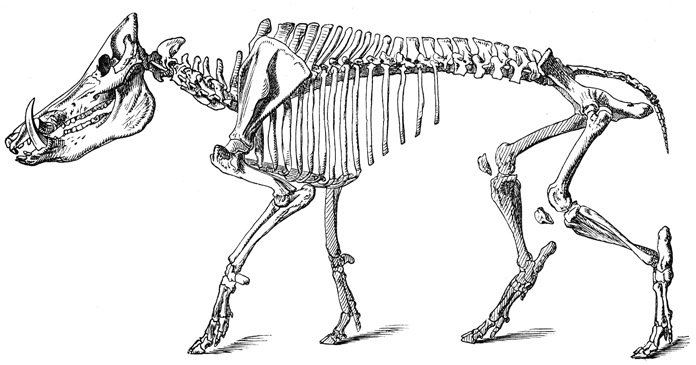

Ungefähr um die gleiche Zeit, in welcher das Mammont auf der Erde lebte, fanden sich auch die Mastodonten oder Zitzenthiere ( Mastodon), von denen bereits zehn bis zwölf Arten in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Indien ausgegraben wurden. Zumal in Amerika hat man viele Ueberbleibsel dieser Thiere entdeckt, und eine Art, das Ohiothier ( Mastodon giganteus), ziemlich vollständig kennen gelernt. Barton erzählt, daß 1761 von Indianern fünf Mammuthsgerippe aufgefunden wurden, an deren Köpfen, nach dem Berichte der Entdecker, »lange Nasen mit einem Maule unter denselben sich befanden«, und Kalm gedenkt eines anderen Gerippes, an welchem man ebenfalls den Rüssel noch unterscheiden konnte. Alle Arten dieser Familie ähnelten unserem Elefanten. Die einen waren kleiner, die anderen größer. Unter den Indianern gehen Sagen über diese Riesen, welche sie »Vater der Ochsen« nennen, von Mund zu Munde. Sie glauben, daß jene zugleich mit Menschen von entsprechender Größe lebten, und daß beide durch Donnerkeile des großen Geistes zerstört wurden. Die längst ausgerotteten Ureinwohner Virginiens erzählten, »daß ›der große Mann‹ mit seinen Blitzen einst die ganze Herde jener furchtbaren Thiere erschlug, weil sie Hirsche, Bisonten und anderes für die Menschen bestimmte Vieh vernichtet, der eine Bulle aber mehrere Donnerkeile mit seinem Kopfe auffing und abschüttelte, bis er zuletzt in die Seite verwundet wurde und in den großen See floh, wo er in Ewigkeit leben wird«. In der Neuzeit hat man in sehr verschiedenen Gegenden Amerikas ähnliche Knochen entdeckt, und somit über die vorzeitliche Verbreitung unserer Ordnung Gewißheit erhalten.

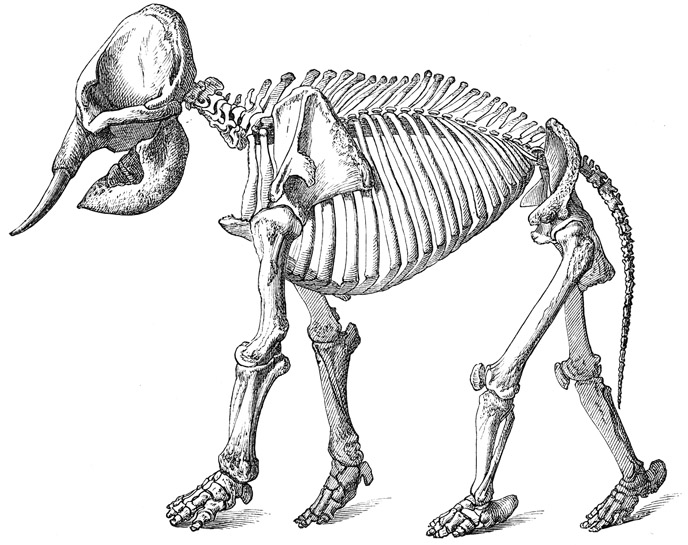

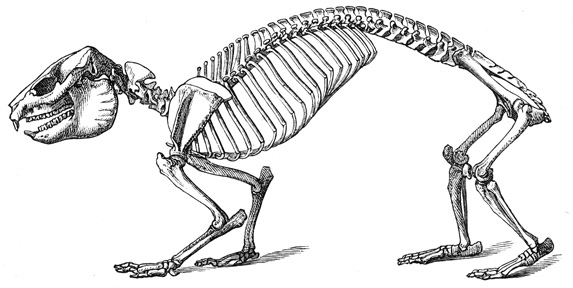

Geripp des Elefanten ( Elephas indicus). (Aus dem Berliner anatomischen Museum)

Unsere Elefanten, die einzigen gegenwärtig noch lebenden Vertreter der gleichnamigen Familie ( Elephantina) oder Unterordnung, kennzeichnen der lange, bewegliche Rüssel und die Zähne, namentlich die Stoßzähne, welche man als umgebildete Schneidezähne betrachtet. Der Rumpf ist kurz und dick, der Hals sehr kurz, der Kopf rund, durch Höhlen in dem oberen Schädelknochen aufgetrieben; die ziemlich hohen, säulenartigen Beine haben entweder fünf oder vorn vier, hinten drei, bis auf die in einer Reihe nebeneinander liegenden Hufe verbundene Zehen und flache hornartige Sohlen.

Das wichtigste Glied des Elefanten ist der Rüssel, eine Verlängerung der Nase, ausgezeichnet durch seine Beweglichkeit, Empfindlichkeit und vor allem durch den fingerartigen Fortsatz an seinem Ende. Er ist zugleich Geruchs-, Tast- und Greifwerkzeug. Ring- und Längsmuskeln, nach Cuvier etwa vierzigtausend einzelne Bündel, setzen ihn zusammen und befähigen ihn nicht allein zu jeder Wendung, sondern auch zur Streckung und Zusammenziehung. Dem Munde ersetzt er die fehlende Oberlippe, dem Thiere selbst ermöglicht er das Leben. Der Leibesbau erlaubt dem Elefanten nicht, den Kopf bis zur Erde herabzubringen, und es würde dem Dickhäuter deshalb schwer werden, sich zu ernähren, würde nicht jenes sonderbare Werkzeug ihm zur Lippe, zum Finger, zur Hand und zum Arme zugleich. Dieser Rüssel heftet sich an der platten Gesichtsfläche des Schädels, auf den Stirnbeinen, dem Oberkiefer, dem Nasenbein und dem Zwischenkiefer an, ist oben gerundet, unten verflacht, und verdünnt sich allmählich von der Wurzel zur Spitze.

Alle übrigen Glieder und selbst die Sinneswerkzeuge des Elefanten erscheinen weniger beachtenswerth. Die Augen sind klein und von blödem, aber gutmüthigem Ausdrucke, die Ohren dagegen sehr groß, Lederlappen vergleichbar. Die Zehen werden so innig von der allgemeinen Körperhaut umschlossen, daß eine Bewegung unter sich unmöglich ist. Jede einzelne wird von einem zwar kleinen, aber starken, breiten und platten, nagelartigen Hufe bedeckt, welcher eben nur die Zehenspitze umhüllt. Nicht selten kommt es vor, daß einer der Hufe fehlt, weil er abgestoßen und durch das schnelle Nachwachsen der übrigen vollends verdrängt wurde. Der mittellange, ziemlich gerundete Schwanz reicht bis an das Beugegelenk und endet mit einem aus sehr dichten, groben, drahtähnlichen Borsten bestehenden Büschel.

Sehr merkwürdig ist das Gebiß. Der Elefant trägt im Oberkiefer zwei außerordentlich entwickelte Stoßzähne, aber weder Schneidezähne, noch Eckzähne, sondern bloß noch einen einzigen gewaltigen Backenzahn in jedem Kiefer. Dieser Zahn besteht aus einer ziemlich bedeutenden Anzahl einzelner Schmelzplatten, welche mit einander verbunden sind. Wenn er sich durch das Kauen soweit abgenutzt hat, daß er nicht vollständig mehr seine Dienste thut, bildet sich hinter ihm ein neuer Zahn, welcher allmählich weiter nach vorn rückt und vor dem Ausfallen des letzten Stummels in Thätigkeit tritt. Man hat beobachtet, daß dieser Zahnwechsel sechsmal vor sich geht und darf deshalb von vierundzwanzig Backenzähnen sprechen, welche das Thier während seines Lebens besitzt. Die Stoßzähne haben ein ununterbrochenes Wachsthum und können daher eine ungeheure Länge, sowie ein Gewicht von fünfundsiebzig bis neunzig Kilogramm erreichen.

Der Elefant ( Elephas indicus ), welchen wir als Urbild seiner Sippe, Familie und Unterordnung zu betrachten pflegen, ist ein mächtiges, plumpes, vierschrötiges Thier mit massigem, breitstirnigem Haupte, kurzem Halse, gewaltigem Leibe und säulenartigen Beinen. Sein Kopf, welcher fast senkrecht gehalten wird, trägt wesentlich dazu bei, den überwältigenden Eindruck, welchen das riesige Thier auf den Beschauer ausübt, zu erhöhen. Gewaltig in seinen Verhältnissen, erscheint derselbe bei aller Einfachheit der Formen reich gegliedert. Er ist hoch, kurz und breit, seine Gesichtslinie fast gerade, der Scheitel gekrönt durch zwei erhabene, auch nach vorn stark sich herauswölbende Kuppeln, welche den höchsten Punkt des Thieres bilden und vorn am Grunde durch eine wulstige Leiste verbunden werden. Letztere setzt sich jederseits in Gestalt eines unter stumpfem Winkel nach den Augenrändern laufenden Grates fort und umschließt dreieckige Vertiefungen, aus denen die Nasenwurzel oder Ansatzstelle des Rüssels deutlich hervortritt. Zwischen den dicken Augenrändern, Jochbeinen, Stirnhügeln und Ohrwurzeln liegen muldenförmige Einsenkungen. Hinter dem Stirnrande, etwas über dem Jochfortsatze des Oberkieferbeines, befindet sich eine von vorn und oben nach hinten und unten gerichtete, etwa fünf Centimeter lange, schmale, durch ihre flachen Ränder fast geschlossene Drüsenöffnung, aus welcher zeitweilig, zumal während der Brunst, eine übelriechende, die Backen dunkel färbende Absonderung aussickert. Hoch oben am Kopfe sitzt das mittelgroße, verschoben viereckige, nach unten in eine etwas verlängerte Spitze ausgezogene Ohr, dessen Oberrand vorn und an der Innenseite umgekrempt ist, und dessen schlaff herabhängende Spitze sich nach hinten biegt. Das kleine geschlitzte, sehr bewegliche, jedoch unschöne Auge liegt ziemlich tief in der Höhle, wird durch dicke, mit starken, schwarzen Wimpern besetzte Lider geschützt und von vielen Hautfalten ringförmig umgeben; sein Stern ist sehr klein und rund, die Iris kaffeebraun, der Augapfel dicht um die Iris herum weißlich, übrigens aber kastanienbräunlich gefärbt. Die faltenreichen Winkel des weit gespaltenen Maules, dessen bewegliche, meist jedoch tief herabhängende Unterlippe in einer langen Spitze hervortritt, liegen, nicht weit unter und hinter dem Auge, in einer tiefen Grube, welche durch die sehr starken Kaumuskeln und die Wurzel der Stoßzähne gebildet wird. Zwischen den Augen, nach oben bis zur Stirn reichend, befindet sich die Ansatzstelle des an der Wurzel halbkugeligen, fast walzenförmigen, weil bis gegen die Spitze hin nur wenig und gleichmäßig an Dicke abnehmenden Rüssels, welcher ausgestreckt bis auf den Boden herabreicht und daher regelmäßig eingerollt getragen werden muß. Sein vorderer Theil ist drehrund, jede seiner Seiten etwas gedrückt, der hintere Theil, welcher jederseits durch eine vorspringende Leiste begrenzt wird, im oberen Viertel der Länge flach, im übrigen Verlaufe mehr und mehr ausgehöhlt, vor dem Ende mit einem dicken, hinten knollig aufgetriebenen Wulstringe umgeben, vorn mit dem ausgezeichneten Greifwerkzeuge, einem deutlich abgesetzten, kegeligen, fingerartigen Haken, ausgerüstet und an dem abgestutzten Ende selbst in Gestalt einer becherförmigen Höhlung eingebuchtet, in deren Tiefe die Nasenlöcher liegen. Die vorderen drei Seiten des ungemein dehnbaren und allseitig beweglichen Rüssels sind mit ringförmigen, dicht neben einander liegenden, nach der Spitze zu noch mehr sich zusammendrängenden und verfeinernden Querfalten bedeckt, welche in den Seitenleisten endigen, wogegen die hintere Seite feine Längsfalten und Querkerben zeigt. Die gewaltigen Stoßzähne treten mit starker Wölbung aus dem Oberkiefer hervor. Der Hals ist kurz, nach dem Kopfe zu gehoben, von diesem deutlich abgesetzt. Der Widerrist macht sich wenig bemerklich, weil die Rückenlinie vom Halse an gleichmäßig bis zu dem ungefähr in der Rückenmitte gelegenen, wenig hinter dem Kopfe zurückbleibenden höchsten Punkte ansteigt, um von hier aus bis zur Wurzel des Schwanzes steil abzufallen. Die Bauchlinie senkt sich von der Brust, welche die beiden Saugwarzen trägt, wenig nach hinten. Der Schwanz ist hoch angesetzt, drehrund und mit Querfalten bedeckt, verjüngt sich wenig nach der Spitze zu und hängt senkrecht bis etwas unter das Knie herab. Die Vorderbeine sind vom Schultergelenke an frei und erscheinen besonders aus dem Grunde merklich höher als die hinteren, weil die Achselhöhlen zwischen dem Oberarme und den Brustknochen erheblich sich eintiefen; ihre von Hautfalten kreisförmig umgebenen Elnbogen treten stark, die Handgelenke schwach hervor; die an der Vorderfläche sehr eingezogene Mittelhand läßt den fünfhufigen, kissenförmigen, nach allen Seiten verbreiterten, glattsohligen Fuß besonders groß erscheinen. Die Hinterbeine stecken fast bis zu den Knieen herab in einer mit den Bauchtheilen verbundenen häutigen Umhüllung; ihre Kniee sind deutlich bemerkbar, indem sich die Beine unmittelbar unter ihnen auffallend verschwächen und erst dann wieder bis zu der sehr tief sitzenden Ferse stetig verstärken; der Fuß verbreitert sich von hier aus rasch nach vorn und hinten, so daß seine Sohle eirund wird. Die Haut ist in bestimmten Richtungen fein gefaltet, in anderen, welche die Falten meist kreuzen, geritzt, weshalb ihre Oberfläche eigentümlich netzartig gerieft erscheint; nur an der Brust verdicken sich diese Falten zu losen, beweglichen, wammenartigen Wülsten. Infolge des gedachten Faltennetzes vermißt man kaum das fast gänzlich fehlende Haarkleid, welches eigentlich nur durch sehr einzeln am Körper, etwas dichter rings um die Augen, an den Lippen, am Unterkiefer, auf dem Kinne und dem Hinterrücken stehende Haare angedeutet und einzig und allein an der Schwanzspitze zu einer zweizeiligen dünnen Quaste entwickelt ist. Die einzelnen Haare haben braune oder schwarze, die der Lippen weißliche, die nackten Hautstellen fahlgraue Färbung, welche jedoch am Rüssel, Unterhalse, der Brust und dem Bauche in Fleischröthlich übergeht und hier durch eine dichte, tropfenartige, dunkle Fleckung gezeichnet wird. Die Hufe sind hornfarben.

Die Maße des Elefanten werden gewöhnlich überschätzt. Es beträgt bei sehr großen Männchen die Gesammtlänge von der Rüssel- bis zur Schwanzspitze ungefähr 7 Meter, wovon etwa 2,25 Meter auf den Rüssel und 1,4 Meter auf den Schwanz kommen, und die Höhe am Widerriste 3,5 bis höchstens 4 Meter; größere Stücke dürften kaum gefunden werden. Das Gewicht soll zwischen drei- und viertausend Kilogramm schwanken.

Als Vaterland des Elefanten haben wir Vorder- und Hinterindien zu bezeichnen. In vielen Gegenden dieser riesigen Reiche bereits ausgerottet, lebt er innerhalb des angegebenen Verbreitungsgebietes noch in allen größeren und zusammenhängenden Waldungen, im Gebirge wie in der Ebene. Ob die auf Ceilon, Sumatra und Borneo hausenden Elefanten mit denen des Festlandes gleichartig sind, wie man bisher ziemlich allgemein angenommen, oder ob sie in der That eine besondere Art ( Elephas sumatranus) bilden, wie der ältere Schlegel, gestützt auf Vergleichungen des Gerippes der festländischen und Inselelefanten, uns versichert, lassen wir einstweilen noch unentschieden.

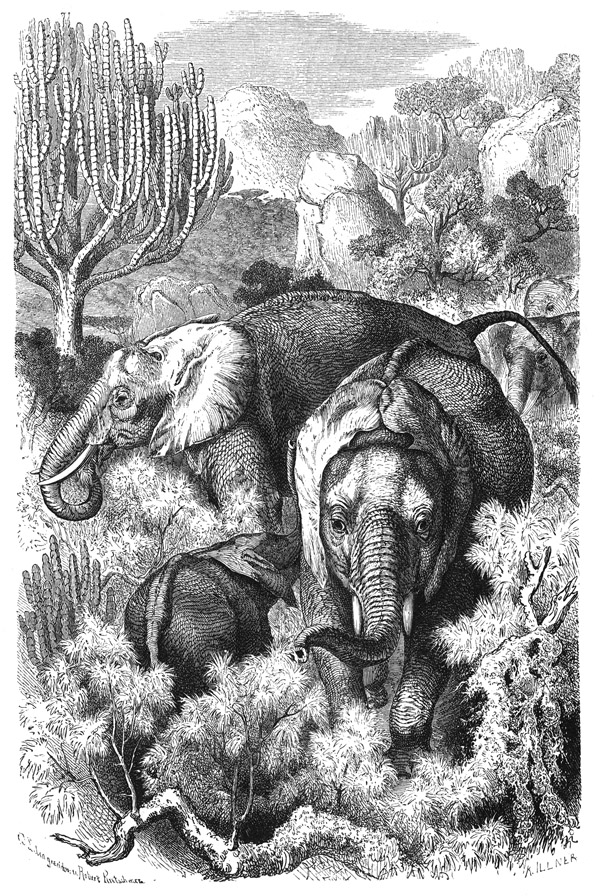

Afrikanischer Elefant.

Indischer Elefant

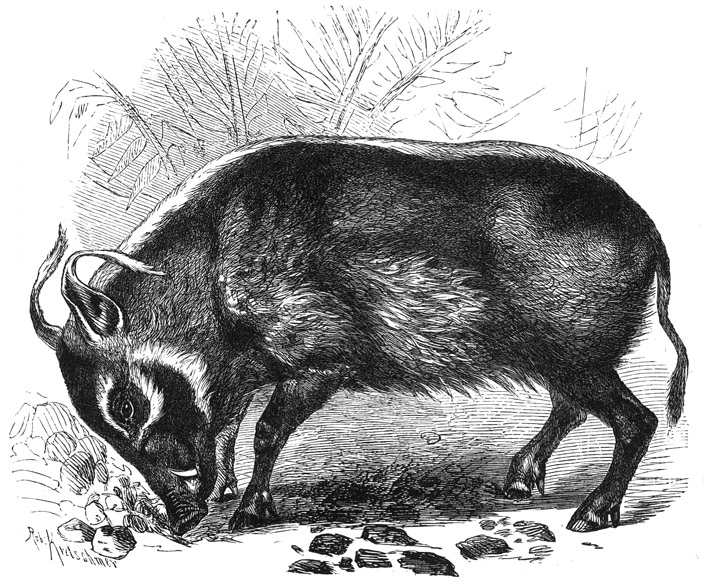

Dagegen kann es keinem Zweifel unterliegen, daß der Afrika bewohnende Elefant von dem indischen unterschieden werden muß. Derselbe, der Fihl der Araber ( Elephas africanus), amharisch »Zohen«, tigrisch »Harmas«, äthiopisch »Negiê« genannt, von den Denkeli »Decken«, den Somali »Merodeh«, den Gallavölkern »Arbâ«, den Belen »Dsanfa«, den Betschuanen »Ylo« und »Dzo« geheißen, fast in jedem anderen Lande Afrikas also mit einem besonderen Namen belegt, übertrifft seinen indischen Verwandten wahrscheinlich an Größe, steht jedoch insofern hinter ihm zurück, als er auf den Beschauer bei weitem nicht den majestätischen Eindruck ausübt wie die indische Art. Seine Erscheinung ist unschöner, der Leib kürzer, aber höher gestellt als bei dem Verwandten; auch sein flacher Kopf mit dem dünnen Rüssel und den ungeheuren Ohren, seine ausdruckslos geschwungene Rückenlinie, seine schmale Brust und seine häßlichen Beine bilden eine Vereinigung von Merkmalen, welche ihn bestimmt von jenem unterscheiden. Am Kopfe, welcher nur selten erhoben, sondern meist gesenkt und vorgestreckt wird, tritt, von den Nasenbeinen angefangen, die Stirn zurück, bildet eine nur wenig hervortretende Spitze und fällt über die Scheitelbeine nach dem Hinterhaupte wiederum flach ab. Alle Leisten und Gruben des Kopfes sind verflacht; die Augenränder treten wenig hervor, und das Auge füllt seine Höhle fast gänzlich aus; der Unterkiefer ist verhältnismäßig schwach, und die Kaumuskeln machen sich wenig bemerkbar; der Rüssel setzt sich flach an die Stirne an und verschmächtigt sich, ohne eine kräftige Wurzel zu zeigen, bald unverhältnismäßig. Hierdurch gewinnt die Gesichtslinie ein höchst bezeichnendes Ansehen und eine gewisse Aehnlichkeit mit der eines Raubvogels. Die größte Breite des Kopfes liegt zwischen den Jochbeinen, und Stirn und Unterkiefer treten weit zurück, wogegen bei der indischen Art Schläfe, Jochbeine und Kaumuskeln annähernd dieselbe Breite des Kopfes bedingen. Der Rüssel ist vorn rund, seitlich etwas zusammengedrückt und hinten flach, nicht aber eingemuldet, wird von breiten, nach der Spitze zu dichter stehenden und sich verschmälernden Faltenringen umgeben, von denen jeder untere aus dem oberen hervorgewachsen zu sein scheint, und hat, den Ringen entsprechend, stark geschnürte, in der Mitte jedoch sehr erhabene Randleisten, deren Begrenzungslinie deutlich zackig ist. Die Rüsselmündung ist nur schwach umwulstet. Dem sehr breiten, kaum den Namen verdienenden Finger entspricht ein ähnlicher, vorgezogener Theil des Hinterrandes der Mündung; beide können mit ihren Rändern sich fest an einander legen und den Rüssel so verschließen, daß die sichtbar bleibende Oeffnung nur ein quergestellter Schlitz zu sein scheint. Die Nasenscheidewand tritt tief zurück, und die länglichen, aufrechtstehenden Nasenlöcher liegen daher ebenfalls in einer becherförmigen Aushöhlung. Die kurze, rundliche Unterlippe hängt nicht, sondern wird gewöhnlich angezogen. Die Augen sind klein und geschlitzt; die Iris hat hellröthlich gelbbraune Färbung. Hoch oben am Kopfe sitzen auf mächtigen Wurzeln die riesigen Ohren, welche nicht allein den ganzen Hinterkopf überdecken, sondern noch über das Schulterblatt wegreichen. Sie haben fünf Ecken, von denen eine, die untere, in eine lange, weit unter die Kehle reichende Spitze ausgezogen ist, und eine zweite vordere obere den Nacken, welchem sie aufliegt, überragt und von den entsprechenden des anderen Ohres bedeckt wird. Von der ersten Ecke an bis zur dritten, hinter dem Schulterblatts liegenden, ist der Ohrrand nach innen, d. h. der Vorderseite der Ohrmuschel, umgeschlagen, wogegen der übrige Theil des Ohres wie ein Stück steifer, schwachgerollter Pappe oder wie Sohlenleder auf der Schulter liegt. Das ganze Ohr ist ungemein flach, nach hinten, der Schulterform entsprechend, gebogen und zeigt nur dicht vor der Gehöröffnung eine kleine, seichte Mulde zum Auffangen des Schalles; den Gehörgang schützen Knorpel und einige Hautfalten zur Genüge. Vom Kopfe aus erhebt sich der dünne Hals zum Widerriste, welcher zwischen den Ohren liegt; hinter diesen ist der Rücken sattelartig eingesenkt, steigt aber von der Mitte an ziemlich steil empor, die Schulterhöhe merklich überbietend und fällt sodann noch steiler nach dem tief angesetzten, senkrecht herabhängenden, bis zu den Kniekehlen reichenden, dünnen und glatten Schwanze ab. Die Brust liegt hoch zwischen den Vorderbeinen, so daß die Linie des gerundeten, vollen Bauches nach hinten zu erheblich sich senkt. Die Vorderbeine, deren Elnbogen als Spitze etwas hervortreten, verjüngen sich bis zur Mittelhand und gehen sodann, allseitig sich verbreiternd und über die Mittelhand hinausreichend, in die kissenartigen, fast rundsohligen Füße über, welche vier Hufe haben. An den Hinterbeinen, deren Oberschenkel bis ans Knie sich verstärken und länglich viereckige Keulen darstellen, sind die Unterschenkel auffallend dünn, verbreitern sich stark nach der Ferse zu und stehen auf eirundsohligen, vorn und hinten vorgezogenen, plumpen Füßen, welche drei Hufe haben. Die Falten und Risse der netzartig eingerieften Haut zeigen ein gröberes Gepräge als bei dem indischen Elefanten. Mit Ausnahme eines schwachen Haarkammes auf Hals und Widerrist dünnstehender, bis fünfzehn Centimeter langer, schwarzbrauner Haare, welche von Brust und Bauch herabhängen, und einzelner, welche in der Umgebung der Augen und an der Unterlippe sich finden, fehlt die Behaarung gänzlich. Die Färbung der Haut, ein kräftiges Schieferblaugrau, wird durch anhaftenden Schmutz und Staub getrübt und in ein mißfarbenes Fahlbraun umgewandelt.

Bei einem von Kirk in den Sambesiländern erlegten männlichen Fihl betrug die Länge von der Spitze des Rüssels bis zum Scheitel 2,75 Meter, die Länge der gebogenen Linie von hier bis zur Ansatzstelle des Schwanzes 4,2 Meter, die Schwanzlänge 1,3 Meter, die Gesammtlänge also rund 8 Meter, bei 3,14 Meter Schulterhöhe. Und doch hatte jeder Stoßzahn erst ein Gewicht von 15 Kilogramm, das Thier demnach noch keineswegs ein hohes Alter erreicht.

Das Verbreitungsgebiet des Fihl umfaßt noch gegenwärtig ganz Innerafrika, soweit es durch den alljährlich regelmäßig fallenden Regen das Wüstengepräge verloren hat und entweder bewaldet oder doch mit hohen Gräsern bedeckt ist. Ob das Thier jemals in den Atlasländern gelebt hat, wie Wagner zu glauben scheint, dürfte fraglich sein. Im Kaplande ist es erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ausgerottet worden; im Süden wie im Norden Afrikas wird es von Jahr zu Jahr weiter zurück gedrängt, beziehentlich in stetig zunehmenden Gebieten vernichtet; nur im Westen wie im Osten kommt es noch in unmittelbarer Nähe der Küste vor.

Beide Elefantenarten waren den Alten wohlbekannt und wurden schon in früher Zeit oft lebend nach Europa gebracht. »Die alten Egypter«, fügt Dümichen hier ein, »kannten nicht bloß die afrikanische Art, sondern auch den Elefanten des fernen Indien und schätzten beide hoch. Die so werthvollen Stoßzähne dieser Riesen der Thierwelt bildeten zu allen Zeiten des egyptischen Reiches einen Hauptbestandtheil des jährlichen Tributes, welchen die Bewohner »des elenden Kusch« und die noch südlicher wohnenden Neger wie die unter egyptischer Oberhoheit stehenden Völker Asiens an den Pharao zu entrichten hatten. Auf der die Assuâner Kataraktenlandschaft am nördlichen Ende, nach der egyptischen Seite hin, abschließenden Insel, heute Gefíret Assuân genannt, erhob sich zur Zeit des alten Egypten die Metropolis des ersten oberegyptischen Gaues, welche, gleich der Insel, auf welcher sie stand, bei Griechen und Römern den Namen Elephantine führte, was nur eine treue Wiedergabe des Namens ist, den Stadt und Insel bereits im alten Egypten trugen, des Namens »Elefanteninsel, Elfenbeinstadt.« So wurden Insel und Stadt genannt, weil ehedem an jener Stelle, wie heute in dem gegenüber liegenden Assuân, der Stapelplatz war für das aus dem Süden kommende Elfenbein, welches bereits in den ältesten Zeiten des Pharaonenreiches von den in Kunst und Handwerk so geschickten egyptischen Meistern zu allerlei Schmuckgegenständen und verschiedenen Geräthschaften, welche praktischen Zwecken des Lebens dienten, verarbeitet wurden. Der Name des Elefanten wird in der Hieroglyphenschrift durch ein Silbenzeichen gegeben, welches die Aussprache »Ab« hatte; je nach dem hinter dieses Wort nun tretenden Bestimmungsbilde bezeichnet »Ab«, außer dem Elefanten selbst, auch die Stoßzähne desselben, das Elfenbein, und ebenso die Insel oder Stadt des Elfenbeines, Elephantine. Zur Bezeichnung der letzteren tritt in den Inschriften zuweilen sogar mit Fortlassung des Silbenszeichens »Ab« nur das Bild des Elefanten auf. In Bezug auf die Kenntnis, welche die alten Egypter von dem asiatischen Elefanten hatten, ist von besonderer Wichtigkeit eine von Ebers in einem oberegyptischen Grabe, und zwar in Qurnah, auf der Westseite von Theben, aufgefundene Inschrift. Das Grab stammt, wie aus den darin vorkommenden Königsnamen hervorgeht, aus dem siebzehnten Jahrhunderte v. Chr., und der Verstorbene, Namens Amenemheb, welcher die Ehre hatte, den Heldenkönig Thutmosis den Dritten auf seinen asiatischen Kriegszügen zu begleiten, berichtet nur an der Wand seines Grabes über einige hervorragende Erlebnisse aus diesem Feldzuge. So heißt es: »Ich schaute abermals da eine That der Vollkommenheit, ausgeführt von dem Herrscher Egyptens im Lande Ninive, woselbst er auf der Jagd erlegte hundert und zwanzig Elefanten, wegen ihres Elfenbeins«. Ueber die Liebhaberei der egyptischen Könige für gefährliche Jagden wird uns in den Inschriften vielfach Bericht erstattet. Wie bei den alten Egyptern waren auch bei anderen Völkern des Alterthums der Name des Elefanten und die Bezeichnung des Elfenbeins gleichlautend. Erst Herodot meint unter dem Namen »Elephas« wirklich das Thier. Ktesias, der Leibarzt von Artaxerxes von Nemon, war der erste Grieche, welcher einen Elefanten nach eigener Anschauung beschrieb. Er sah einen lebenden in Babylon, wohin derselbe aus Indien gekommen sein mochte; er war es auch, welcher zuerst das Märchen verbreitete, daß der Elefant keine Gelenke in den Beinen habe, weder sich legen noch aufstehen könne und deshalb stehend schlafen müsse. Darius ist geschichtlich der erste, welcher die Elefanten in der Schlacht und zwar gegen Alexander den Großen verwendete. Von den durch letzteren erbeuteten Elefanten bekam Aristoteles einige zu Gesicht und konnte nunmehr das Thier ziemlich genau beschreiben. Von dieser Zeit an kommen die Elefanten oft in der Geschichte vor. Fast dreihundert Jahre nach einander werden sie selbst in Europa in den endlosen Kriegen verwendet, welche die verschiedenen Völker um die Weltherrschaft führen, bis die Römer endlich siegreich aus den Kämpfen hervorgehen. Neben den indischen Elefanten aber wurden auch afrikanische gebraucht, und namentlich die Karthager verstanden es, diese Thiere, welche man später für unzähmbar erklären wollte, zum Kriege abzurichten und in derselben Weise zu verwenden wie die indischen.

Die Römer brauchten ihre Elefanten hauptsächlich zu den Kampfspielen, und schon ihnen sollen wir die Schuld zuzuschreiben haben, daß die Thiere im Norden des Atlas ausgerottet wurden. Wie weit die afrikanischen Elefanten abgerichtet wurden, mag daraus hervorgehen, daß die römischen Schauspieler sie gelehrt hatten, Buchstaben mit einem Griffel zu zeichnen, auf einem schräg gespannten Seile auf- und abzugehen, zu Viert auf einer Sänfte einen Fünften zu tragen, welcher den Kranken vorstellte, nach dem Takte zu tanzen, von einer prächtig besetzten Tafel aus Gold- und Silbergeschirr mit aller Beobachtung der feinen Sitte und des Anstandes zu speisen etc. Soviel Gelegenheit aber auch die Alten hatten, Elefanten im Leben zu beobachten, so wenig zuverlässig sind die Beschreibungen, welche auf uns gekommen sind. Sonderbarerweise haben sich gewisse Märchen und Fabeln hartnäckig erhalten, und eigentlich kennen wir erst seit der allerneuesten Zeit die riesigen Dickhäuter wirklich. Gegenwärtig liegen eine Reihe vortrefflicher Beobachtungen über beide Arten vor, und es läßt sich somit ein eingehendes und richtiges Lebensbild der Thiere zeichnen.

In den angegebenen Ländern findet man den Elefanten in jeder größeren Waldung. Je reicher eine solche an Wasser ist, je mehr sie dadurch zum eigentlichen Urwalde wird, um so häufiger tritt er auf. Allein man würde sich irren, wenn man glauben wollte, daß er einzig und allein in derartigen Wäldern gefunden werde. Es ist behauptet worden, daß der Riese unter den Säugethieren die Kühle und die Höhe scheue, wogegen gewissenhafte Beobachtungen dies aufs bestimmteste widerlegen. Auf Ceilon sind gerade die hügeligen und bergigen Gegenden seine Lieblingsplätze. »In Uvah«, sagt Tennent, »wo die Hochebenen oft mit Reif überzogen sind, finden sich die Elefanten noch in Höhen von mehr als zweitausend Meter über dem Meere in Herden, während der Jäger in den Dschungeln der Tiefe vergeblich nach ihnen suchen wird. Keine Höhe scheint ihnen zu luftig oder zu frostig zu sein, vorausgesetzt nur, daß sie Wasser im Ueberflusse enthalte. Der gewöhnlichen Meinung entgegen, meidet der Elefant das Sonnenlicht so viel als möglich und bringt deshalb den Tag in den dichtesten Gehegen des Waldes zu, während er gerade die kühle, dunkle Nacht zu seinen Ausflügen erwählt. Er ist, wie fast alle Dickhäuter, mehr Nacht- als Tagthier; denn obgleich er bei Tage ab und zu weidet, bildet doch die stille, ruhige Nacht die eigentliche Zeit, in welcher er des Lebens sich freut. Wenn der Wanderer zufällig oder der Jäger aus vorsichtigem Schleichgange bei Tage einer Herde nahe kommt, sieht er sie in der größten Ruhe und Gemüthlichkeit bei einander stehen. Ihre ganze Erscheinung ist geeignet, alle die Erzählungen von ihrer Bosheit, Wildheit und Rachsucht zu widerlegen. Im Schatten des Waldes hat die Herde in den verschiedenartigsten Stellungen sich gelagert und aufgestellt. Einige brechen mit dem Rüssel Blätter und Zweige von den Bäumen, andere fächeln sich mit Blättern, welche sie abbrechen, und einige liegen und schlafen, während die jungen spiellustig unter der Herde umherlaufen: das anmuthigste Bild der Unschuld, wie die Alten das der Friedfertigkeit und des Ernstes sind. Dabei bemerkt man, daß jeder Elefant, wie die zahmen auch thun, in einer sonderbaren Bewegung sich befindet. Einige wiegen ihr Haupt einförmig in einem Kreise oder in Bogen von der rechten zur linken Seite, andere schwingen einen ihrer Füße vor- und rückwärts, andere schlagen ihre Ohren an das Haupt oder bewegen sie hin und her, andere heben oder senken in gleichen Zeiträumen ihre Vorderbeine auf und nieder. Mehrere Reisebeschreiber haben geglaubt, daß die sonderbaren Bewegungen, welche man alle auch an den Gefangenen beobachten kann, nur eine Folge von der langen Seereise wäre: sie haben aber niemals Elefanten in der Wildnis gesehen. Sobald eine Herde von Menschen überrascht wird oder sie auch nur wittert, entflieht die ganze Gesellschaft furchtsam in die Tiefe des Waldes und zwar gewöhnlich auf einen der von ihr gebahnten Pfade.«

Für den Fihl gilt hinsichtlich des Aufenthaltes wie beziehentlich des Auftretens dasselbe. In den Bogosländern habe ich die Losung der Elefanten noch in Höhen von zweitausend Meter unbedingter Höhe gefunden und von den Eingeborenen erfahren, daß in den benachbarten Hamasén die Thiere regelmäßig auf den höchsten Bergen, also bis zu dreitausend Meter über dem Meere, vorkommen. Van der Decken fand bei seiner Besteigung des Kilimandscharo noch in einer Höhe von fast dreitausend Meter über dem Meere Spuren unserer Dickhäuter.

Großes Geschick und unermüdliche Ausdauer beim Besteigen hoher Berge wird auch von gezähmten Elefanten bethätigt. Reisende Thierschausteller führen, wie Wallis mir mittheilt, solche bis zu den am höchsten gelegenen Städten Kolumbiens und Ecuadors hinauf, obgleich sie, um auf die dreitausend Meter über dem Meere gelegenen Hochebenen zu gelangen, Pässe von viertausend Meter unmittelbarer Höhe und darüber übersteigen müssen. Den Chimborassopaß erklimmt selbst der abgehärtet[??]ste Reisende nicht immer ohne Schaden, und doch sind Elefanten über ihn hinweggeführt worden.

Weder im Hoch- oder Mittelgebirge, noch in der Ebene hält der Elefant unter allen Umständen am Walde fest, ändert vielmehr seinen Aufenthalt nicht allein entsprechend der Oertlichkeit, sondern auch gemäß der obwaltenden Umstände. So begegnet man dem Fihl in einem großen, vielleicht im größten Theile Afrikas monatelang nur in der freien Steppe, vorausgesetzt, daß hier Bäume wenigstens nicht gänzlich fehlen, oder aber trifft ihn in Sümpfen an, deren Röhricht die höchste Pflanze der Umgegend ist. Eine Bedingung muß der von ihm gewählte Aufenthaltsort stets erfüllen: an Wasser darf es nicht fehlen. Von einem Regenstrome zum anderen, von diesem Sumpfe oder Pfuhle zum nächsten führen die Wechsel, und jede Lache unterwegs bildet einen Ort der Ruhe, der Erquickung, weil sie stets benutzt wird, die Haut durch Bäder oder wenigstens durch Ueberspritzen zu nässen, zu säubern und von Kerbthieren zu reinigen. »Nicht nur vormittags und mit Einbruch der Dunkelheit«, sagt Heuglin, »am lichten Nachmittage selbst haben wir in einzeln gelegenen Plätzen Elefanten angetroffen, welche dort, oft tief im Wasser stehend oder sogar liegend, beschäftigt waren, letzteres trübe und kothig zu machen und sich damit anzuspritzen.«

So häufig die Elefanten im Inneren Afrikas auch sind, so schwierig ist es zuweilen, ihren augenblicklichen Aufenthalt ausfindig zu machen, da sie ein sehr unstetes Leben führen. In hellen Mondscheinnächten hört man, wie der letztgenannte Berichterstatter ebenfalls bemerkt, einen Trupp scheinbar in nächster Nähe, muß aber schon vor Tagesgrauen zu Stelle sein, wenn man ihn noch antreffen will, weil die Thiere, nachdem sie sich gesättigt haben, in der Regel einen anderen Theil ihres Gebietes aufsuchen und so rasch sich bewegen, daß sie heute hier, morgen zweihundert Kilometer weiter sein können. Bei solchen Ortsveränderungen folgen sie regelmäßig bestimmten Wechseln oder bahnen sich neue, gleichviel ob sie ihren Weg durch Wälder oder Sümpfe, über steile Höhen oder durch enge Schluchten nehmen müssen. Bodenhindernisse scheint es für sie überhaupt nicht zu geben: sie durchschwimmen, wie Heuglin treffend schildert, Ströme und Seen, arbeiten sich ohne Mühe durch den dicksten Urwald, an steilen, steinigen und felsigen Höhen hinan, auf festem Boden oft förmliche Straßen herstellend, weil sie bei ihren Zügen nicht allein geschlossene Gesellschaften bilden, sondern sich auch in lange Reihen zu ordnen pflegen, welche dann verhältnismäßig schmale Wechsel hinterlassen. Solche Straßen bemerkte ich in allen dichteren Waldungen Innerafrikas, welche noch von ihnen bewohnt werden. Die Wege laufen gewöhnlich von der Höhe zum Wasser herab; doch findet man auch Pfade, welche die übrigen durchkreuzen. In allen größeren Urwaldungen zu beiden Seiten des oberen Blauen Nils konnte ich nur auf diesen Wegen in den Urwald eindringen: dort waren die Elefanten geradezu als Straßenbauer anzusehen. Das leitende Mitglied einer Herde geht ruhig durch den Wald, unbekümmert um das Unterholz, welches es unter seinen breiten Füßen zusammentritt, unbekümmert auch um die Aeste, welche von stärkeren Bäumen herabhängen; denn diese werden einfach mit dem Rüssel abgebrochen und bis auf die stärkeren Theile verspeist. Auf freien, sandigen oder auch staubigen Flächen des Waldes scheint die Elefantenherde gewöhnlich Rast zu halten und ein Staubbad zu nehmen, wie die Hühner es thun. Ich beobachtete an solchen Orten tiefe, der Größe des Elefanten entsprechende Kessel, welche wahrscheinlich mit Hülfe der Stoßzähne ausgewühlt worden waren und deutlich zeigten, daß die gewaltigen Thiere hier sich gepaddelt hatten. In der freien Steppe dürften sie, laut Schweinfurth, mit Vorliebe die schmalen Wege begehen, welche der Mensch im Hochgrase gebahnt hat, obgleich sie kaum zur Aufnahme eines Viertheils ihrer Körperbreite ausreichen; im Gebirge dagegen legen sie sich, ebenso wie im Walde, Pfade an, und zwar mit einer Klugheit, welche selbst menschliche Straßenbauer in Erstaunen setzt. Tennent erfuhr von englischen Baumeistern, daß die Elefanten, wenn sie Gebirge überschreiten, stets die günstigsten und tiefsten Sättel auszuwählen und alle Regeln zur Ueberwindung bedeutender Steilungen aufs geschickteste zu benutzen verstehen. Es ist eine bemerkenswerthe Thatsache, daß solche Wege selbst über Gebirge verlaufen, in denen gewöhnliche Pferde unbesiegbare Hindernisse finden würden. Genau das gleiche gilt für die Bogosländer. Hier haben die Elefanten immer die günstigsten Pässe des Gebirges, welche weit und breit zu finden sind, zu ihren Wegen sich ausgesucht und diese mit wunderbarer Klugheit benutzt. Im Mensagebirge durchkreuzen die Elefantenwege nur da das Hauptthal, wo von beiden Seiten her Querthäler einmünden, steigen von jenem aus in diesen so hoch als möglich aufwärts und erheben sich dann im Zickzack vollends bis zum Kamme, von wo aus der Weg in umgekehrter Weise nach unten führt.

Der Elefant ist nur scheinbar plump, in Wirklichkeit sehr geschickt. Für gewöhnlich geht er einen ruhigen, gleichmäßigen Paß, wie das Kamel und die Girafe; dieser ruhige Gang aber kann so beschleunigt werden, daß ein Reiter Mühe hat, dem trabenden Elefanten nachzukommen. Anderseits versteht dieser es, so leise durch den Wald zu schleichen, daß man ihn kaum noch gehen hört. »Anfangs«, sagt Tennent, »stürzt eine wilde Herde mit lautem Geräusche durch das Unterholz; bald aber sinkt der Lärm zur vollständigen Geräuschlosigkeit herab, so daß ein Neuling glauben muß, die flüchtenden Riesen hätten nur wenige Schritte gethan und sich dann ruhig wieder aufgestellt.« Beim Ueberschreiten sehr bedeutender Steilungen wird der Elefant geradezu zum kletternden Thiere. An einem Gefangenen, welchen ich pflegte, habe ich mit wahrem Vergnügen gesehen, wie geschickt er es anfängt, schroffe Gehänge zu überwinden. Er biegt zunächst sehr klug seine Vorderläufe in den Handgelenken ein, erniedrigt also den Vorderleib und bringt den Schwerpunkt nach vorn, dann rutscht er auf den eingeknickten Beinen vorwärts, während er hinten mit gerade ausgestreckten Beinen geht. Bergauf also fördert die Wanderung noch ziemlich gut, bergab dagegen hat das schwere Thier selbstverständlich wegen seines ungeheuren Gewichtes größere Schwierigkeiten zu überwinden. Wollte der Elefant in seiner gewöhnlichen Weise fortgehen, so würde er unbedingt das Gleichgewicht verlieren, nach vorn sich überschlagen und solchen Sturz vielleicht mit seinem Leben bezahlen. Das kluge Geschöpf thut dies jedoch nicht, kniet vielmehr am Rande des Abhanges nieder, so daß seine Brust auf den Boden zu liegen kommt und schiebt nun seine Vorderbeine höchst bedächtig vor sich her, bis sie irgendwo wieder Halt gewonnen haben, zieht hierauf die Hinterbeine nach und gelangt so, gleitend und rutschend, nach und nach in die Tiefe hinab. Zuweilen kommt es übrigens doch vor, daß der Elefant auf seinen nächtlichen Wanderungen einen schweren Fall thut. Im oberen Mensathale sah ich hiervon unverkennbare Spuren. Eine starke Herde war beim Uebergang des Hauptthales längs einer Bergwand hingegangen und dabei auf einen schmalen Weg gerathen, welchen das Regenwasser hier und da unterwaschen hatte. Ein theilweise überragender Stein war von einem Elefanten betreten und dadurch zur Tiefe herabgestürzt worden, hatte aber auch zugleich das schwere Thier aus dem Gleichgewichte gebracht und nach sich gezogen. Dieses mußte einen gewaltigen Burzelbaum geschossen haben; denn Gras und Büsche waren in einer Breite, welche der Länge eines Elefanten etwa entsprach, auf mindestens sechzehn Meter nach unten niedergebrochen und theilweise ausgerissen. Ein stärkeres und dichteres Gebüsch hatte den Rollenden endlich aufgehalten; denn von dort aus führte die Fährte wieder zum Hauptwege empor. Einige Kreuzschmerzen mochte das gute Thier wohl davon getragen haben, ernstlichen Schaden aber hatte es nicht erlitten.

Der alte Glaube, daß der Elefant sich nicht niederlegen könne, wird von jedem, den wir in Thierschaubuden sehen, aufs gründlichste widerlegt. Allerdings schläft unser Dickhäuter nicht immer im Liegen, sondern oft auch im Stehen; wenn er es sich aber bequem machen will, läßt er sich mit derselben Leichtigkeit, mit welcher er sich anderweitig bewegt, nieder oder erhebt sich vom Lager. Nicht minder leicht schwimmt der ungeschlachte Gesell, er wirft sich daher mit wahrer Wollust in das Wasser und versenkt sich nach Belieben in die Tiefe desselben. Falls es ihm gefällt, schwimmt er in gerader Richtung über die breitesten Ströme, und manchmal lagert er sich förmlich unter Wasser, wobei er dann einzig und allein die Spitze seines Rüssels über die Oberfläche emporstreckt.

Die wunderbarsten Bewegungen, deren der Elefant überhaupt fähig ist, führt er mit seinem Rüssel aus. Dieses vorzügliche Werkzeug erscheint ebenso ausgezeichnet wegen seiner gewaltigen Kraft als wegen der Mannigfaltigkeit der Biegungen und Drehungen, deren es fähig ist, oder der Geschicklichkeit, mit welcher es etwas angreifen kann. Mit dem fingerartigen Fortsatze am Ende erfaßt der Elefant die kleinsten Dinge, leichte Silbermünzen oder Papierschnitzel zum Beispiel, mit ihm bricht er aber auch starke Bäume um. Man kann wohl sagen, daß der Rüssel zu jeder Arbeit und in jeder Richtung verwendet werden kann; denn es würde geradezu unmöglich sein, alles aufzuzählen, was das Thier mit seiner langen Nase auszuführen im Stande ist.

Nächst dem Rüssel benutzt der Elefant auch die Zähne zu mancherlei Arbeiten. Er hebt mit ihnen Lasten auf, wälzt Steine um, wühlt Löcher und gebraucht sie endlich wohl auch als Waffen zur Abwehr oder zum Angriffe, schont sie übrigens so viel als möglich; denn in ihnen liegt seine wahre Stärke nicht! Mercer sandte an Tennent die Spitze eines Elefantenzahns von zwölf Centimeter im Durchmesser und zwölf Kilogramm Gewicht, welche im Kampfe von einem anderen Elefanten abgeschlagen worden war. Eingeborene hatten ein eigenthümliches Geräusch gehört, waren dem Schalle nachgegangen und an zwei kämpfende Elefanten gekommen, einen Zahntragenden und ein Weibchen ohne Zahn, welches jenem mit einem Rüsselschlage den halben Zahn abbrach.

Alle höheren Fähigkeiten des Elefanten stehen im Einklange mit den bereits erwähnten Begabungen. Das Gesicht scheint nicht besonders entwickelt zu sein; wenigstens hegen alle Jäger die Meinung, daß das Gesichtsfeld des Thieres ein sehr beschränktes ist. Um so besser aber sind Geruch und Gehör ausgebildet, und Geschmack und Gefühl, wie man an Gefangenen leicht sich überzeugen kann, wenigstens verhältnismäßig fein. Von dem scharfen Gehöre des Thieres wissen alle Jäger zu berichten. Der geringste Laut ist hinreichend, um einen Elefanten aufmerksam zu machen; das Brechen eines kleinen Zweiges genügt, um seine Behaglichkeit zu unterbrechen. Der Geruch ist fast ebenso scharf wie bei den Wiederkäuern: jeder geübte Jäger vermeidet es sorgfältig, weidenden Elefanten mit dem Winde sich zu nähern. Im Rüssel hat auch der Tastsinn seinen bevorzugten Sitz, und zumal der fingerförmige Fortsatz an der Spitze desselben wetteifert an Feinheit der Empfindung mit dem geübten Finger eines Blinden.

Die geistigen Fähigkeiten der Elefanten werden von allen, welche mit den Thieren zu thun haben, in ihrem vollen Werthe anerkannt. Scharfer, überlegender Verstand läßt sich nicht verkennen. Der Blick verräth allerdings wenig von hervorragenden geistigen Eigenschaften, wohl aber nur deshalb, weil das verhältnismäßig kleine Auge der gewaltigen Leibesmasse gegenüber kaum zur Geltung kommt. Jede Beobachtung lehrt bald erkennen, welch ein ausgezeichnet kluges Geschöpf man in dem Elefanten vor sich hat. Wie Heuglin mittheilt, erkennen alle Neger den hohen Verstand des Thieres willig an, und schätzen ihn so hoch, daß sie den Glauben hegen, ursprünglich von diesem Riesen abzustammen, ebenso, wie viele Muselmanen des Sudân in ihm den Urvater des Menschengeschlechtes erblicken wollen und aus diesem Grunde sein Fleisch nicht genießen. Im Umgange mit dem Menschen entwickelt sich der Verstand unseres Dickhäuters zuletzt zu einer wahrhaft bewunderungswürdigen Höhe. Der Elefant steht den klügsten Säugethieren, einem Affen, Hunde oder Pferde, ziemlich gleich. Er überlegt, bevor er handelt, verbessert und vervollkommnet sich mehr und mehr, ist für Lehre empfänglicher als jedes andere Thier und erwirbt sich mit der Zeit einen wahren Schatz von Kenntnissen. Für diese Behauptung ließen sich aus den vielen Geschichten, welche von Elefanten erzählt wurden, die nöthigen Beweise leicht finden. Zwei Belege mögen genügen. Raxava, ein Kaffeepflanzer, erzählte Tennent, daß er mehr als einmal beobachtet habe, wie die wilden Elefanten bei Gewittern plötzlich die Wälder verließen und sich fern von allen Bäumen auf freie Wiesenflächen lagerten, so lange die Blitze leuchteten und der Donner noch rollte! Diese einzige Angabe spricht besser als die ausführlichste Geschichte für einen sehr scharfen Verstand: sie zeigt uns den Elefanten, wie er sich benimmt, wenn er einzig und allein auf sich selbst angewiesen ist. In der Gefangenschaft, im Umgange mit dem Menschen, tritt die hohe Begabung des Thieres noch schärfer hervor. »Eines Abends«, sagt Tennent, »ritt ich in der Nähe von Kandy durch den Wald. Plötzlich stutzte mein Pferd über ein Geräusch, welches aus dem ziemlich dichten Wald herübertönte und in einer Wiederholung von dumpfen, wie › urmf, urmf‹ klingenden Lauten bestand. Dieses Geräusch erklärte sich beim Näherkommen. Es rührte von einem zahmen Elefanten her, welcher eben mit harter Arbeit beschäftigt und ganz auf sich selbst angewiesen, d.+h. ohne Führer war. Er bemühte sich nach Kräften, einen schweren Balken, welchen er über seine Zähne gelegt hatte und wegen des engen Weges nicht gut fortbringen konnte, wegzutragen. Die Enge des Pfades zwang ihn, um überhaupt durchzukommen, sein Haupt beständig bald nach dieser, bald nach jener Seite zu kehren, und diese Anstrengung erpreßte ihm die beschriebenen mißwilligen Töne. Als das kluge Thier uns erblickte, erhob es sein Haupt, besah uns einen Augenblick, warf plötzlich den Balken weg und schob sich rückwärts gegen das Unterholz, um uns den Weg frei zu machen. Mein Pferd zögerte. Der Elefant bemerkte dies, drückte sich noch tiefer in das Dickicht und wiederholte sein »Urmf«, aber entschieden in viel milderem Tone, offenbar in der Absicht, uns zu ermuthigen. Noch zitterte mein Pferd. Ich war viel zu neugierig auf das Beginnen der beiden klugen Geschöpfe, als daß ich mich eingemengt hätte. Der Elefant wich weiter und weiter zurück und wartete ungeduldig auf unseren Vorüberzug. Endlich betrat mein Pferd den Weg, zitternd vor Furcht. Wir kamen vorüber, und augenblicklich trat der Elefant aus dem Dickicht hervor, erhob seine Last von neuem und setzte seinen mühseligen Weg fort wie vorher.«

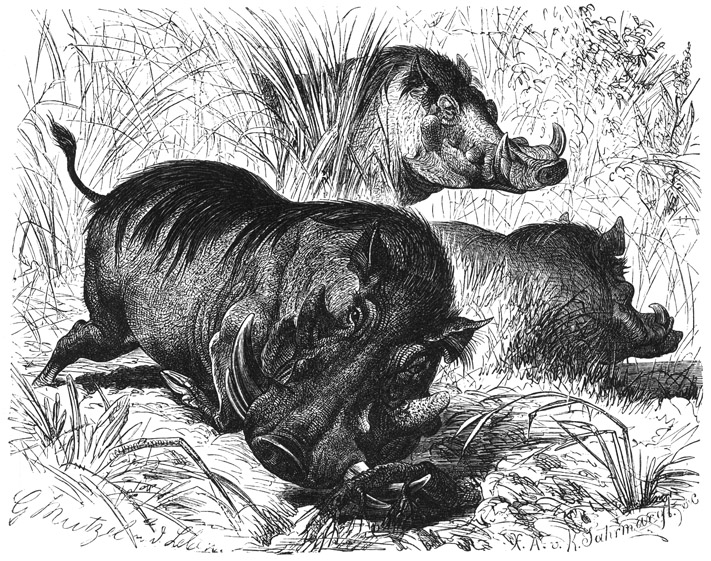

Der wildlebende Elefant bekundet mehr Einfalt als Klugheit. Seine Geistesfähigkeiten erheben sich kaum zur List, weil die reiche Natur, welche ihn umgibt und ernährt, ihn der Notwendigkeit überhebt, seinen Verstand anzustrengen. Anfänglich will es dem Beobachter scheinen, als wäre er das stumpfsinnigste aller Geschöpfe. Das Gemessene und die Bedachtsamkeit seines Auftretens, die Ruhe und Harmlosigkeit seines Wesens werden verkannt oder unterschätzt, und erst, wenn üble Erfahrungen ihn mißtrauisch gemacht haben, Gefahr und Noth, welche ihm bisher fremd waren, durch den Menschen über ihn verhängt wurden, offenbart er seine herrlichen Geistesgaben. Es ist falsch, wenn von ihm behauptet wird, daß er ein reizbares Thier sei. Sein Wesen ist mild und ruhig. Er lebt mit jedem Geschöpfe in Freundschaft und Frieden. Ungereizt greift er niemals an, weicht im Gegentheile allen Thieren, selbst kleinen, ängstlich aus. »Der ärgste Feind des Elefanten«, sagt Tennent, »ist – die Fliege.« »Eine Maus«, behauptet Cuvier, »entsetzt den zahmen Elefanten, daß er zittert.« Alle die so schön ausgedachten Erzählungen von Kämpfen zwischen Elefant und Nashorn oder Elefant, Löwe und Tiger müssen unerbittlich in das Reich der Fabeln geworfen werden. Jedes Raubthier hütet sich, den Elefanten anzugreifen, und dieser gibt keinem Geschöpfe Veranlassung zum Zorn oder zur Rachsucht. Einzelne Thiere, namentlich einzelne Vögel, leben in besonderer Freundschaft mit ihm. Im Inneren Afrikas folgt seinen Herden regelmäßig ein Wildschwein nach, im Süden des Erdtheils begleiten jene die Madenhacker ( Buphaga africana), in Nordostafrika die kleinen Kuhreiher ( Ardeola bubulcus), in Indien ähnliche gutmüthige Vögel, welche das große Säugethier beständig von Ungeziefer zu reinigen suchen. Insbesondere der Kuhreiher gehört wesentlich zum Bilde des afrikanischen Elefanten. Schwerlich kann man sich einen hübscheren Anblick denken als einen der gewaltigen, dunklen, ruhig dahinschreitenden Riesen, auf welchem ein ganzes Dutzend der anmuthigen, blendend weißen Vögel sitzt oder umherwandelt, der eine ruhend, der andere sich putzend, der dritte alle Falten der Haut untersuchend und hier und dort jagend, ein Kerbthier oder einen Egel, welchen sich der Dickhäuter bei seinem nächtlichen Bade geholt, aufnehmend. Ebenso verträglich und friedlich würde der Elefant auch mit dem Menschen leben, verdiente dieser das Vertrauen des edlen Geschöpfes. Noch heutigen Tages geschieht es, wie Heuglin angibt, im Inneren Afrikas, zumal in Gegenden, wo Elefanten wenig Verfolgung erleiden, daß diese einen Menschen, welcher sich zufällig mitten unter ihnen befindet, kaum zu beachten scheinen, und ebenso trifft man, nach Kirks Versicherung, in Südafrika zuweilen auf zahlreiche Herden, welche bei Annäherung des Menschen nicht entfliehen; die Erfahrung eines Tages aber genügt, um sie für immer mißtrauisch zu machen. Aengstlich meiden sie dann die Nähe des Erzfeindes aller Thiere und seine Niederlassungen, ja sogar die nur zeitweilig von ihm begangenen Pfade, und wandern deshalb Gegenden zu, welche ihnen Sicherheit, Frieden und Ruhe gewähren. »Bei dem hohen Alter, welches sie erreichen«, meint Schweinfurth, »mag es wohl kein bejahrtes Stück mehr geben, welches nicht öfters in seinem Leben von Menschen angegriffen wurde.« Solche Erfahrungen lassen die ängstliche Scheu der Thiere begreiflich erscheinen und erklären es, daß der Elefant sofort flüchtet, wenn er die Nähe seines furchtbaren Feindes auch nur ahnt. Wittert einer Unrath, so hebt er, laut Heuglin, den Rüssel hoch, windet und legt, indem er den Kopf seitlich umbiegt oder hoch aufrichtet, ein Ohr zurück, um sich genau zu überzeugen, woher Gefahr naht, stößt, so bald er diese erkannt, einen Warnungslaut aus, und gibt damit das Zeichen zur Flucht, auf welcher alle Glieder des Rudels ihm folgen.

Jede Elefantenherde ist eine große Familie und umgekehrt, jede Familie bildet ihre eigene Herde. Die Anzahl solcher Gesellschaft kann sehr verschieden sein; denn die Herde kann von zehn, fünfzehn, zwanzig Stück anwachsen bis auf Hunderte. Anderson sah am Ngamisee eine Herde, welche fünfzig, Barth am Tschad eine solche von sechsundneunzig, Wahlberg im Kafferland eine andere von zweihundert Stück. Einzelne Reisende sprechen von vier- und fünf-, ja sogar achthundert Elefanten, welche sie zusammen gesehen haben. So versichert Heuglin, einem Trupp begegnet zu sein, dessen Anzahl seiner Schätzung nach mindestens auf fünfhundert zu veranschlagen war, und ebenso behauptet Kirk, am Sambese einmal eine Herde von achthundert Stück angetroffen zu haben, welche in einer indianischen Reihe sich bewegte und einen über eine englische Meile langen Zug bildete. In den von mir durchreisten Ländern zählen die Herden zehn, zwanzig bis höchstens fünfzig Stück.

Die Familie bildet einen geschlossenen Verband unter sich. Kein anderer Elefant findet Zutritt und derjenige, welcher so unglücklich war, durch irgend welchen Zufall von einer Herde getrennt zu werden, vielleicht übrig zu bleiben oder aus der Gefangenschaft zu entfliehen, ist gezwungen, ein Einsiedlerleben zu führen. Er mag weiden in der Nähe der Herde, dieselben Trink- und Badeplätze besuchen, der Familie nachziehen, wohin sie will: immer muß er in einer gewissen Entfernung sich halten, und niemals wird er in den eigentlichen Familienkreis aufgenommen. Wagt er sich einzudrängen, so gibt es Schläge und Stöße von allen Seiten; selbst das harmloseste Elefantenweibchen schlägt mit seinem Rüssel auf ihn los. Solche Elefanten werden von den Indianern Gundâs, oder, falls sie sich bösartig zeigen, Rogues genannt. Sie sind vorzugsweise gefürchtet. Während die Herde ruhig und still ihres Weges geht, dem Menschen immer ausweicht und nur im äußersten Nothfalle an ihm sich vergreift, während sie sogar sein Besitzthum achtet, kennen die Rogues derartige Rücksichten nicht: das einsame, unnatürliche Leben hat sie erbittert und wüthend gemacht. Auf sie werden in Indien besondere Jagden angestellt, und niemand hat mit einem Rogues Mitleid; man mag ihn nicht einmal in der Gefangenschaft haben. Die Indier, welche wir unbedingt als die größten Elefantenkenner betrachten müssen, versichern, daß jede Familie durch ihre Aehnlichkeit sich auszeichnet, und die Engländer bestätigen, daß einzelne Hindus Familienangehörige einer Herde mit aller Sicherheit erkennen, die Familie mag zerstreut sein, wie sie will. »In einer Herde von einundzwanzig Elefanten«, sagt Tennent, »welche 1844 gefangen wurden, zeigten die Rüssel von allen dieselbe eigenthümliche Gestaltung; denn sie waren lang und von derselben Dicke, anstatt sich nach der Spitze hin zu verdünnen. In einer anderen Herde von fünfunddreißig Stück zeigten alle dieselbe Stellung der Augen, dieselbe Wölbung des Rückens, dieselbe Bildung des Vorderkopfes.« Die Indier wissen, daß die Anzahl einer Herde, abgesehen von der natürlichen Vermehrung, immer gleich bleibt, wenn nicht besondere Unglücksfälle sie heimsuchen, und Jäger, welche den edlen Thieren nachstellten, haben Jahre hindurch stets nur so viele von der Herde gefunden, als ihren tödtlichen Geschossen entronnen waren. In allen Herden überwiegen die Weibchen; in manchen gibt es gar keine männlichen Elefanten, wahrscheinlich, weil sie der größeren Zähne wegen den Nachstellungen bereits zum Opfer gefallen waren. Durchschnittlich kann man annehmen, daß auf einen männlichen sechs bis acht weibliche Elefanten kommen.

Inwieweit diese Angaben auch für den afrikanischen Elefanten gelten dürfen, lasse ich unentschieden. Kirk und Heuglin melden übereinstimmend, daß die männlichen und weiblichen Thiere besondere Rudel bilden, welche sich nur während der Paarzeit gesellen, und daß man auch in Afrika Einsiedler bemerkt, deren Wesen nie zu trauen ist, weil sie gelegentlich, ohne herausgefordert zu sein, einen Menschen angreifen sollen.

Der klügste Elefant pflegt der Herde vorzustehen. Sein Amt ist, die Herde zu führen, auf alle Gefahren zu achten, die Gegend zu untersuchen, kurz für die Sicherheit derselben Sorge zu tragen. Alle wilden Elefanten sind, wie bemerkt, im höchsten Grade scheu und vorsichtig; der Leitelefant aber zeigt diese Eigenschaften gleichsam verzehnfacht. Sein Amt ist ein sehr mühevolles: er ist sozusagen ununterbrochen in Thätigkeit. Aber dafür lohnt ihn auch der unbedingteste Gehorsam seiner Untergebenen. Widerspruch gegen seine Anordnungen kommt niemals vor; er geht voran, und alle übrigen folgen ihm rücksichtslos nach und sei es in das Verderben. »In der Höhe der dürren Jahreszeit«, erzählt Major Skinner, »trocknen bekanntlich alle Ströme aus, und die Teiche und Lachen ebenso. Die indischen Thiere leiden dann des Wassers wegen bittere Noth, und sammeln sich massenhaft um diejenigen Teiche und Tümpel, welche das ihnen so nothwendige Element am längsten behalten. In der Nähe eines solchen Teiches hatte ich einmal Gelegenheit, die erstaunliche Vorsicht der Elefanten zu beobachten. An der einen Seite des Pfuhles und hart an seinem Ufer begann ein dichter Urwald, auf der anderen umgab ihn offenes Land. Es war eine jener prachtvollen, klaren Mondlichtnächte, die fast ebenso hell sind als unser nordische Tag, in welcher ich beschloß, die Elefanten zu beobachten. Die Oertlichkeit war meinem Zwecke günstig. Ein gewaltiger Baum, dessen Zweige über den Teich weg hingen, bot mir ein sicheres Unterkommen in seiner Höhe. Ich begab mich bei Zeiten an meinen Platz und achtete mit der gespanntesten Aufmerksamkeit auf alles, was vorging. Die Elefanten waren keine fünfhundert Schritte von mir entfernt; aber doch mußte ich zwei volle Stunden warten, bevor ich einen von ihnen zu sehen bekam. Endlich schlüpfte, etwa drei hundert Schritte vom Teiche entfernt, ein großer Elefant aus dem dunkeln Walde, ging mit höchster Vorsicht beiläufig zweihundert Schritte vor und stand dann still, um zu lauschen. Er war so ruhig gekommen, daß nicht das leiseste Geräusch gehört werden konnte, und blieb mehrere Minuten stehen, bewegungslos wie ein Felsblock. Dann erst rückte er in drei Absätzen weiter und weiter vor, zwischen jedem Vorrücken mehrere Minuten lang anhaltend und die mächtigen Ohren nach vorwärts öffnend, um auch das leiseste Geräusch aufzufangen. So bewegte er sich langsam bis an das Wasserbecken. Er dachte nicht daran, seinen Durst zu löschen, obgleich er dem Wasser so nahe stand, daß seine gewaltige Gestalt in ihm sich widerspiegelte. Minutenlang verweilte er lauschend, ohne ein Glied zu rühren. Dann drehte er sich vorsichtig und leise um und ging nach derselben Stelle des Waldes zurück, von woher er gekommen war. Nach einer kleinen Weile zeigte er sich wieder nebst fünf anderen, mit denen er wiederum ebenso vorsichtig, aber weniger lautlos als früher, auf das Wasser losging. Die fünf wurden als Wächter aufgestellt. Er kehrte in den Wald zurück und erschien nochmals, umgeben von der ganzen aus etwa achtzig bis hundert Stück bestehenden Herde und führte diese über die Blöße mit solcher Stille, daß ich trotz der Nähe die Thiere nur sich bewegen sah, nicht aber auch bewegen hörte. In der Mitte der Blöße blieb die Herde stehen. Der Leitelefant ging von neuem vor, verkehrte mit den Wächtern, untersuchte alles, überzeugte sich von der vollständigen Sicherheit, kehrte zurück und gab nun Befehl zum Vorrücken. In demselben Augenblick stürzte die Herde gegen das Wasser los und warf sich ohne jede Scheu und ohne an Gefahr zu denken, mit aller Wollust in die Fluten. Von ihrer Schüchternheit und Furchtsamkeit war keine Spur zu bemerken. Alle vertrauten ihrem Führer so vollkommen, daß sie sich um nichts mehr zu kümmern schienen. Nachdem die verschmachteten Thiere den Teich eingenommen hatten und als auch der letzte, der Leitelefant, eingetreten war, überließen sie sich gleichsam frohlockend der Wonne, ihren Durst zu stillen sowie der Wohlthat des Badens. Niemals hatte ich solche Menge von thierischem Leben in einem so engen Raume gesehen. Es wollte mir erscheinen, als tränken die Elefanten den ganzen Teich trocken. Ich beobachtete sie mit der größten Theilnahme, bis sie sich mit Trinken und Baden Genüge gethan hatten. Dann versuchte ich, welche Wirkung ein unbedeutendes Geräusch auf sie ausüben würde. Nur einen kleinen Zweig brauchte ich zu brechen, und die ganze feste Masse kam augenblicklich in Aufruhr und floh dahin wie eine Herde aufgescheuchten Wildes in toller Hast und Eile.«

Mit ähnlicher Vorsicht gehen die Elefanten auf Nahrung aus, geben sich aber, falls sie sich erst von ihrer Sicherheit überzeugt haben, um so behaglicher der Mahlzeit hin. Der Reichthum ihrer Waldungen ist so groß, daß sie eigentlich niemals Mangel leiden; sie erscheinen auch, weil sie beständig auf Oertlichkeiten leben, in denen es Nahrung in Hülle und Fülle gibt, weder gefräßig noch begierig. Sie brechen Zweige von den Bäumen, gleichsam als geschähe es zu ihrem Vergnügen, fächeln sich mit ihnen, vertreiben die so gehaßten Fliegen und verzehren sie dann allgemach, nachdem sie dieselben einigermaßen zusammengebrochen haben. Wenn aber auch gemächlich und behaglich, still und geräuschlos geht solche Mahlzeit nicht von statten, verursacht vielmehr, wie Heuglin malerisch schildert, einen wahren Höllenlärm. Das Knicken der Zweige, das Krachen der oft mit vereinigten Kräften niedergebrochenen Aeste oder Stämme, das Kauen, Athmen, Misten, das dumpfe Rollen der Luft in den Eingeweiden, das Patschen der schweren Füße im Moraste, das Ueberspritzen des Leibes mittels des Rüssels, das Klatschen der mächtigen Ohren, welche oft wie Sonnenschirme ausgebreitet werden, das Reiben der massigen Leiber an dicken Baumstämmen und das dazwischen gellende tiefe, schmetternde Brüllen der Thiere vereinigt sich zu einem ohrbetäubenden Ganzen. Entsprechend solchem Lärm ist die jeder Beschreibung spottende Verwüstung, welche eine Elefantenherde im Walde anrichtet. »Was der mächtige Fuß nicht tief in den Boden tritt«, sagt unser Gewährsmann, »wird umgeworfen, der stärkste Baum entwurzelt, sein Geäst herabgebrochen; das Unterholz liegt wild durch einander, als hätte es ein rasender Wirbelwind niedergerissen; Stämme, welche den Stürmen von mehr als einem Jahrhundert getrotzt, sind abgeknickt wie ein Rohr.« Aeste von mehr als Armstärke werden von den Elefanten ohne Bedenken verschlungen: in der 50 Centim. langen und 12 Centim. dicken, 6 Kilogramm schweren wurstartigen Losung fand ich Aststücke von 10 bis 12 Centim. Länge und 4 bis 5 Centim. Dicke im Durchmesser. Niedrige Zweige, zumal solche, welche in Mundhöhe stehen, schieben sie mit dem Rüssel bündel- oder buschweise ins Maul und beißen oder richtiger quetschen sie dann mit den Zähnen ab. Sehr starke Aeste schälen sie ganz oder theilweise, lassen aber das Holz liegen. In jeder Gegend gibt es Lieblingsbäume der Elefanten, welche vor allen anderen heimgesucht werden: in Mittelafrika heißt ein Baum geradezu »Elefantenbaum«, weil er vor allen übrigen besucht, beweidet und verwüstet wird. Er ist dornig, aber die Dornen sind weich und deshalb kein Hindernis für den Gaumen des Elefanten, welcher den härteren Stacheln der Mimosenzweige nicht gewachsen zu sein scheint. Nächst diesem Elefantenbaume brandschatzt der Fihl übrigens noch viele andere, einzelne fast nur wegen der Früchte, welche er durch Schütteln gewinnt und mit dem Rüssel zusammenliest, letztere der Zweige und Schale halber. Baumzweige werden von beiden Elefanten unter allen Umständen Gräsern vorgezogen, letztere jedoch auch nicht verschmäht. Kommt eine Elefantenherde auf einen mit saftigem Grase bewachsenen Platz, so weidet sie davon, packt mit dem Rüssel einen Busch, reißt ihn sammt den Wurzeln aus dem Boden, klopft diese Wurzeln gegen einen Baum, um sie von der ihnen anhängenden Erde zu befreien, und steckt sich dann einen nach dem anderen in den Schlund. Auf den nächtlichen Weidegängen wird wohl auch ab und zu einmal ein Feld besucht, und dann freilich thut die Herde in ihm großen Schaden. Aber schon das einfachste Scheusal oder die leichteste Umzäunung genügt, um unsere Dickhäuter von den Feldern abzuhalten. Die Indier lassen zwischen ihren Pflanzungen breite Wege für die zur Tränke gehenden Elefanten und umzäunen die Felder mit leichten Rohrstäben; ein einziger Schlag mit dem gewaltigen Rüssel würde eine ganze Wand dieser Pfähle niederwerfen, aber niemals kommt es vor, daß die Elefantenherde die Umzäunung durchbricht; nur die Gondahs thun dies zuweilen. Dieselbe Herde geht aber sofort auf die Felder, wenn die Thüre dazu geöffnet ist. Nach der Ernte des Reises zum Beispiel überlassen die Indier den Elefanten das leere Stroh und halten deshalb die Umhegungen nicht mehr verschlossen. Sobald dies geschieht, dringen die Thiere ein und fressen alles übriggebliebene auf. Einen ähnlichen Beweis von Klugheit liefern, falls die Erzählungen der Eingeborenen auf Wahrheit beruhen, auch die afrikanischen Elefanten. Nach Heuglin gewordenen Mittheilungen sollen sie die Zeit, in welcher vom Flachlande her nach den Gebirgen von Habesch Getreide befördert wird, genau kennen, plötzlich erscheinen, die Kamele der Karawane erschrecken, die von diesen würdigen Thieren unter solchen Umständen regelmäßig abgeworfenen Fruchtballen öffnen und sich an den so erbeuteten Schätzen gütlich thun. Ich meine, daß diese Erzählung ebenso wenig begründet ist wie die Versicherung der Sudâner, daß der Fihl, und zwar aus edlem Gerechtigkeitssinne, niemals in die durch Schutzbriefe versicherten Felder einfalle. »Elefanten«, sagte mir ein Schëich am Blauen Flusse, »werden dir nichts zu leide thun, wenn du sie in Frieden läßt, wie sie mir und meinen Vorfahren nie etwas gethan haben. Wenn die Zeit der Ernte herankommt, hänge ich an hohen Stangen Schutzbriefe auf, und diese genügen den gerechten Thieren; denn sie achten das Wort des Gottgesandten Mahammed – über welchem der Friede des Allbarmherzigen walten möge! sie fürchten die Strafe, welche den Gotteslästerer ereilen wird: sie sind eben gerechte Thiere!« Jedenfalls hindert diese Gerechtigkeitsliebe die Elefanten nicht, dann und wann ein Feld zu plündern und Büschelmais oder Kafferhirse zu fressen, gleichviel ob die Aehren reif sind oder nicht; ihr Edelmuth hält sie nicht einmal ab, gelegentlich die riesigen Kürbisse, welche auf den Hütten der im Walde wohnenden Neger reifen, abzupflücken oder das Dach einer solchen Hütte abzudecken, um nachzusehen, ob Getreide im Innern des Raumes aufgespeichert worden sei.

In den Gebirgen von Habesch zwingt der Wechsel der Jahreszeiten die Elefanten zu regelmäßigen Wanderungen. Im Bogoslande ziehen sie auf ziemlich streng eingehaltenen Wegen alljährlich zweimal auf und nieder, also viermal an einem Orte vorüber, so bei der Ortschaft Mensa. Wassermangel treibt sie in die tiefsten Flußthäler hinab; der Frühling, d. i. die Regenzeit, welche gerade im Gebirge reiches Leben hervorzaubert, lockt sie wieder zur ergiebigen und unbehelligten Weide empor. Sie ziehen von den Gebirgskämmen bis in das Flußbett des Ain-Saba thalwärts und von dort aus wieder nach ihren ersten Weideplätzen hinauf. Alle Wanderungen geschehen selbstverständlich nur des Nachts.

Wie die Nahrung, führt der Elefant auch seine Getränke mit Hülfe des Rüssels zum Munde: er saugt beide Röhren desselben voll und spritzt sich den Inhalt dann in das Maul. Sobald eine Herde an das Wasser kommt, ist dies ihr wichtigstes Geschäft, und erst wenn der Durst gestillt ist, denken die Thiere daran, in derselben Art und Weise auch ihren Körper zu nässen. Der Rüssel ist übrigens nicht bloß zum Aufsaugen des Wassers, sondern auch zur Aufnahme von Sand und Staub geeignet. Diese Stoffe werden angewendet, um die so lästigen Kerbthiere zu verscheuchen.

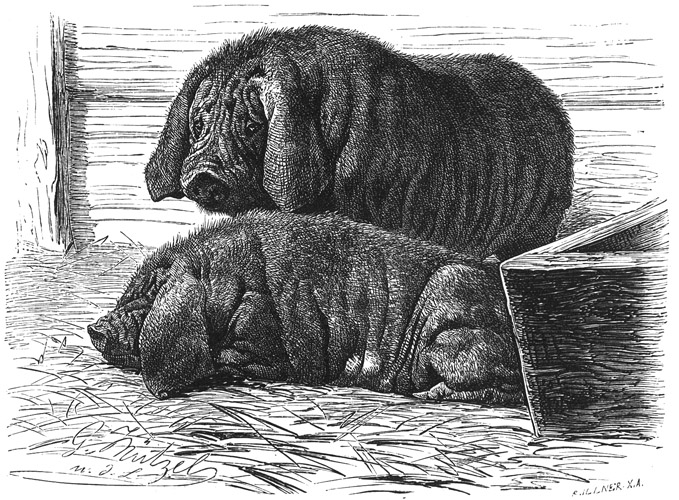

Wie leicht erklärlich, ist die Vermehrung unserer Landriesen eine geringe. Man erkennt den Zustand des brünstigen Elefanten zunächst daran, daß zwei Drüsen neben den Ohren eine übelriechende Flüssigkeit in reichlicher Menge ausschwitzen. Das Thier selbst ist sehr erregt; sogar das gezähmte wird oft furchtbar wild gegen seine Treiber, welche es sonst vortrefflich behandelt. Früher glaubte man, daß die Elefanten im Freien, fern von allem menschlichen Treiben, sich paarten, und wollte deshalb von einer großen Schamhaftigkeit des Thieres reden; Corse aber beobachtete, daß zwei frisch gefangene Elefanten vor einer Menge Zuschauer sich begatteten. Vorher erwiesen sie sich mit ihren Rüsseln Liebkosungen; dann paarten sie sich in sechszehn Stunden viermal ganz nach Art der Pferde. Die Brunstzeit ist nicht bestimmt. Das eine Mal zeigte sie sich im Februar, das andere Mal im April, ein drittes Mal im Juni, ein viertes Mal im September und ein fünftes Mal im Oktober. Aufgeregt sind die paarungslustigen Thiere immer, und die kleinste Veranlassung kann sie in Zorn bringen. Drei Monate nach der Paarung bemerkte Corse die ersten Anzeichen der Trächtigkeit des Weibchens. Nach einer Tragzeit von zwanzig Monaten und achtzehn Tagen warf es ein Junges, welches sofort nach seiner Geburt zu saugen anfing. Die Mutter stand dabei, das Junge legte den Rüssel zurück und ergriff das Euter mit seinem Maule. Fast alle Beobachter stimmen darin überein, daß die Liebe der Mutter zu ihrem eigenen Kinde nicht besonders groß ist; dagegen bemerkte man, daß sich alle weiblichen Elefanten eines jungen mit gleicher Zärtlichkeit annehmen. Die wilden sollen sämmtlichen Kleinen ohne Ausnahme ihr Euter bieten. Letztere, welche bei der Geburt etwa 90 Centim. hoch sind, nehmen rasch an Größe zu und sind bereits nach Ablauf des ersten Jahres 1,2, ein Jahr später 1,4, zu Ende des dritten Jahres 1,5 Meter hoch geworden. Sie erscheinen vom Anfange an verhältnismäßig weniger plump als andere junge Thiere, sogar als niedliche und drollige Geschöpfe, halten sich in der ersten Zeit ihres Lebens vorzugsweise unter dem Leibe und zwischen den Beinen ihrer Mutter auf und verlassen diesen sicheren Platz auch dann nicht, wenn letztere einen rascheren Gang einschlägt. Wie es scheint, stehen sie mehrere Jahre, jedenfalls bis zur Geburt eines Geschwifters, unter Obhut der Alten, welche sie bald zum Fressen anleitet und ihnen nötigenfalls durch Abbrechen von Aesten oder Bäumen ihr Lieblingsfutter, laubige Zweige, verschafft.

Ein Elefant wächst zwanzig bis vierundzwanzig Jahre, ist aber wahrscheinlich schon im sechzehnten Jahre zur Fortpflanzung geeignet. Der erste Zahnwechsel findet im zweiten, der zweite im sechsten, der dritte im nennten Lebensjahre statt. Später dauern seine Zähne länger aus. Das Alter, welches das Thier überhaupt erreichen kann, wird sehr verschieden angegeben. Tennent spricht von Elefanten, welche über hundert Jahre in der Gefangenschaft gelebt haben sollen, stellt jedoch vorher eine beglaubigte Todtenliste von denen auf, welche durch die Regierung verwendet wurden, aus welcher hervorgeht, daß von hundertundachtunddreißig Gefangenen nach Ablauf von zwanzig Jahren nur ein einziger noch lebte. Andere Beobachter nehmen an, daß wilde Elefanten hundertundfünfzig Jahre alt werden können.

Der Elefant zählt leider ebenfalls zu denjenigen Thieren, welche ihrem Untergange entgegengehen. Man jagt die edlen Geschöpfe nicht, um wegen des von ihnen verübten Schadens sich zu rächen, sondern des kostbaren Elfenbeins halber und hat deshalb von jeher einen Vernichtungskrieg gegen sie geführt. Der Schaden, welchen die Vielhufer anrichten, ließe sich ertragen, obgleich diese zuweilen durch sonderbare Gelüste unangenehm werden. So zogen sie den indischen Straßenbaumeistern wiederholt die Merkpfähle aus dem Boden, welche die Leute mühsam zur Bezeichnung der anzulegenden Straßen gesetzt hatten, und andere fielen hartnäckig immer und immer wieder in eine und dieselbe Pflanzung ein, so daß der Besitzer genöthigt war, die berüchtigtsten Jäger zu sich zu erbitten. Wenn ich die Jäger, anstatt berühmt, berüchtigt nenne, habe ich leider guten Grund dazu. Die meisten von ihnen betragen sich der Jagd, welche sie betreiben, vollkommen unwürdig. Es sind hauptsächlich Engländer, welche der Elefantenjagd obliegen, und dies sagt genug. Ich will einen von ihnen, den oft genannten Gordon Cumming, seine Art und Weise, Elefanten zu erlegen, selbst schildern lassen. »Am 31. August erblickte ich den größten und höchsten Elefanten, welchen ich jemals gesehen. Er stand, mit der Seite sich mir zuwendend, in einer Entfernung von ungefähr anderthalbhundert Schritten vor mir. Ich machte Halt, schoß in die Schulter und bekam ihn durch diesen einzigen Schuß in meine Gewalt. Die Kugel hatte ihn hoch in das Schulterbatt getroffen und auf der Stelle gelähmt. Ich beschloß, eine kurze Zeit der Betrachtung dieses stattlichen Elefanten zu widmen, ehe ich ihm vollends den Rest gab. Es war in der That ein gewaltiger Anblick, den er mir bot. Ich fühlte mich als Herr der grenzenlosen Wälder, welche eine unaussprechlich edle und ansprechende Jagd ermöglichen. Nachdem ich den Elefanten eine Zeitlang bewundert, beschloß ich, einige Versuche anzustellen, um die verwundbarsten Punkte des Thieres kennen zu lernen. Ich näherte mich ihm auf ganz kurze Entfernung und feuerte mehrere Kugeln auf verschiedene Theile seines ungeheuren Schädels ab. Bei jedem Schusse neigte er gleichsam grüßend seinen Kopf nieder und berührte dann mit dem Rüssel seltsam und eigenthümlich sanft die Wunde. Ich war verwundert und wurde wirklich von Mitleid ergriffen, als ich sah, daß das edle Thier sein Schicksal, seine Leiden mit so würdevoller Fassung ertrug, und beschloß, der Sache so schnell als möglich ein Ende zu machen. Deshalb eröffnete ich nun das Feuer auf ihn an einer geeigneteren Stelle. Ich gab ihm nach einander sechs Schüsse aus meiner Doppelbüchse hinter die Schulter, welche zuletzt tödtlich sein mußten, im Anfänge aber keine unmittelbare Wirkung zur Folge zu haben schienen. Hierauf feuerte ich drei Kugeln aus dem holländischen Sechspfünder auf dieselbe Stelle. Jetzt rannen ihm große Thränen aus den Augen; er öffnete diese langsam und schloß sie wieder. Sein gewaltiger Leib zitterte krampfhaft; er neigte sich auf die Seite und verendete.«

Nun entschuldigt sich zwar der Mann damit, daß er diese Versuche bloß angestellt habe, um künftighin die Leiden anderer Elefanten abzukürzen: wir aber können diese Entschuldigung unmöglich gelten lassen, weil ein Elefantenjäger im voraus wissen muß, wohin er seine Geschosse zu richten hat. Auch gibt Gordon Cumming in seinem Buche so unzählige Beweise eines wilden und zwecklosen Blutdurstes, daß wir jene Entschuldigung sicherlich nur als ein Anerkenntnis seiner Roheit ansehen können. Wie unendlich hoch stand jener Elefant über dem Menschen, wie erbärmlich, wie niederträchtig zeigte sich der elende, heimtückische Feind dem herrlichen Geschöpfe gegenüber! Bei Gelegenheit einer anderen Elefantenjagd erzählt der Biedermann, daß er einem großen männlichen Thiere fünfunddreißig Schüsse gab, bevor es verendete. Die Jäger in Indien verfahren nicht besser: Tennent läßt dies deutlich genug merken. Sie sind ebenso schamlos, wie unsere Großen früher es waren, wenn sie Hunderte von edlen Thieren in einen engen Raum zusammentreiben ließen und sie dann von einem hohen Sitze aus niedermeuchelten. Die prahlenden Elefantenjäger Indiens haben einen guten Theil ihrer Beute in den Corrals oder Fangplätzen, welche wir bald kennen lernen werden, erlegt. Sie haben die in einem engen Raume eingepferchten Thiere kaltblütig niedergeschossen und dann verfaulen lassen, aus dem einfachen Grunde, um in ihr schändliches Jagdregister einige Zahlen mehr eintragen zu können. Sie haben Alte und Junge zusammengeschossen, ohne die Leichname nützen zu können. Zu solchen Scheuslichkeiten sind von den sogenannten gebildeten Völkern wahrhaftig nur Engländer fähig!