|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

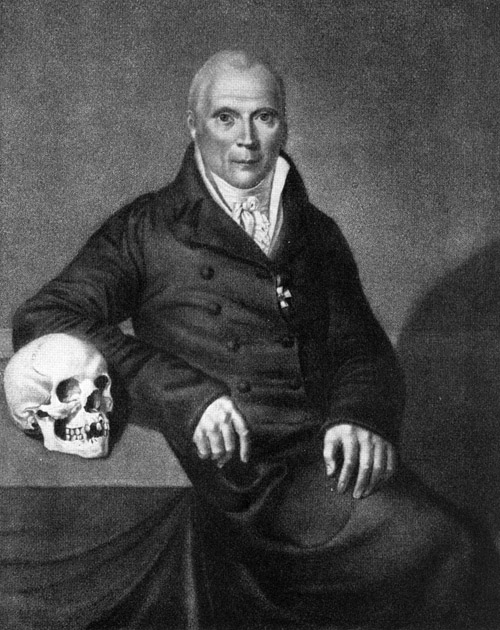

(1818-1901)

Ansprache in der öffentlichen Festsitzung der K. B. Akademie der Wissenschaften in München am 15. November 1890

Die heutige Sitzung der Kgl. Akademie der Wissenschaften wird wie alljährlich zu Ehren ihres Protektors, zur Zeit Seiner Königlichen Hoheit des Prinz-Regenten Luitpold von Bayern, gehalten. Diese Akademie, von einem Wittelsbacher gegründet, erfreute sich stets des mächtigen Schutzes der bayerischen Herrscher, und auch Seine Königliche Hoheit haben ihr stets weise Fürsorge und väterliche Teilnahme angedeihen lassen, so daß wir mit Freuden die Gelegenheit ergreifen, unsre Dankbarkeit und unsre Anhänglichkeit an Allerhöchst Ihn und an unser Herrscherhaus hierbei zum Ausdruck zu bringen.

Seine Königliche Hoheit haben zum Präsidenten der Kgl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften und zum Generalkonservator der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates jüngst mich zu ernennen geruht. Wenn ich auf meine drei letzten Vorgänger zurückblicke, auf Friedrich v. Thiersch, Justus Frhr. v. Liebig und Ignaz v. Döllinger, welche drei so ganz hervorragende Männer und Gelehrte waren, so kann ich nicht glauben, einen derselben vollwertig zu ersetzen. Ich kann nur versichern, daß ich stets bestrebt sein werde, die Interessen der Akademie und der wissenschaftlichen Sammlungen nach Kräften zu fördern, wozu ich aber um Rat und Mitwirkung aller Kollegen bitten muß und gern inständig bitte.

Unser hochgefeierter letzter Präsident hat es allen seinen Nachfolgern unendlich schwer gemacht, namentlich was die Ansprachen in den öffentlichen Sitzungen betrifft. Ignaz v. Döllinger wußte 17 Jahre hindurch – sei es aus dunklen Tiefen des unerschöpflichen Borns der Geschichte, sei es aus Fragen von der Oberfläche des täglichen Lebens genommen – Tatsachen und Gedanken zu bringen, welche wie Kleinodien erglänzten und sofort von diesem Sitzungssaale aus die Runde durch die ganze gebildete Welt machten.

Ich kann meinem Vorgänger wohl bewundernd nachschauen, aber nicht seinem hohen Fluge folgen, obschon ich erst im 72. Lebensjahre stehe und er schon im 90. stand, als er das letztemal, genau vor einem Jahre, am 15. November 1889 von dieser Stelle aus im ganzen Saale vernehmlich zu uns sprach. Ich beschränke mich daher, auch um unseren heutigen Festredner, welcher ein hochinteressantes Thema gewählt hat, nicht über Gebühr die Zeit zu beschränken, auf einleitende Worte, den Wahlspruch unserer Akademie zugrunde legend: rerum cognoscere causas, d. i. Erkenntnis des Ursächlichen von Dingen und Tatsachen.

Bloßes Wissen, bloße Kenntnis von Dingen und Tatsachen allein ist noch keine Wissenschaft; erst wer etwas über Entwicklung und ursächlichen Zusammenhang der Dinge erforscht, was bisher unbekannt war, treibt Wissenschaft.

Unsre Akademie ist bekanntlich in drei Abteilungen, in drei Klassen, geteilt, in die philosophisch-philologische, in die mathematisch-physikalische und in die historische Klasse. Es gibt auch noch Wissenschaften, welche nicht in diese drei Klassen fallen, namentlich Theologie, Jurisprudenz und Medizin. Wenn trotzdem auch Theologen, Juristen und Mediziner Akademiker sind, so kann das sein, insofern sie sich außer ihren Spezialwissenschaften, welche vorwaltend an den Universitäten gepflegt und von der praktischen Anwendung im Leben gestützt werden, auch mit philosophisch-philologischen, naturwissenschaftlichen oder historischen Forschungen befassen.

Diese drei Klassen zusammen, und selbst die einzelnen in sich, umschließen sehr verschiedene Zweige des Wissens, und der Fernerstehende könnte denken, daß ein Nebeneinander so vieler grundverschiedener Dinge in einem Rahmen, wie hier zusammen sind, doch ein sehr verwirrtes, zusammenhangloses Bild geben müsse; aber diese Verschiedenen streben alle nach einem einheitlichen Ziele und auf einem prinzipiell gleichen Gedankenwege, nur die Objekte sind verschieden, auf welche sich die Gedanken richten.

Gestatten Sie mir, über die Ähnlichkeit der Philologie, welche zur ersten Klasse gehört, und der Anatomie, welche zur zweiten gehört, einen akademischen Vergleich anzustellen. Vor der Philologie habe ich, ohne im geringsten Philologe zu sein, schon immer die größte Achtung gehabt, weil sie sogar Tote wieder vernehmlich sprechen läßt, und nicht etwa bloß die alten Griechen und Römer. Die ägyptischen Hieroglyphen und die assyrischen Keilschriften waren seit Jahrtausenden stumm für alle Menschen, und erst in diesem Jahrhundert hat ihnen die Sprachwissenschaft wieder den Mund geöffnet, und hören wir wieder, was sie uns sagen wollen.

Die Anatomie, mit deren Hilfe im Gehirn das Sprachzentrum entdeckt wurde, ist ein Kind der nämlichen Mutter, welche die Philologie geboren hat, wenn sich die Geschwister äußerlich auch gar nicht ähnlich sehen, und jedes ein anderes Handwerk treibt.

Der Anatom braucht zu seinen Forschungen keine Philologie, und der Philologe zu seinen keine Anatomie, und doch sind die Wege der Forschung für beide sehr analog. Jeder hat fertige Tatsachen vor sich, der eine eine Sprache, die ohne sein Zutun entstanden ist, der andere einen toten Leib, der fertig gebildet vor ihm liegt. Jeder zergliedert nun das Ganze, findet allmählich die einzelnen Teile desselben, die er systematisch ordnet, und zeigt, wie das Ganze zusammenhängt, und wozu es dient, was es sagen will.

Die vergleichende Anatomie möchte ich mit der vergleichenden Sprachwissenschaft in Parallele stellen, und so, wie sich aus der Anatomie und auf Grund derselben die Physiologie entwickelt hat, so entwickelt man jetzt aus der Grammatik und Syntax und aus der Sprachvergleichung Gesetze für das Entstehen der Sprache überhaupt, und kommt vielleicht zur Bildung einer allgemeinen Normalsprache, einer Weltsprache, ähnlich wie sich aus vielen Dialekten eine gemeinsame Schriftsprache entwickelt hat, was von der allergrößten praktischen Bedeutung wäre, denn die Sprache ist und bleibt das wichtigste Verkehrsmittel der Menschen auf Erden.

Wir dürfen nie vergessen, daß alle, auch die geistreichsten und sublimsten Gedanken, welche wir haben und in Worte kleiden, eine materielle Grundlage haben, daß man zum Denken und zum Sprechen das Gehirn, wie zum Heben und Tragen von Lasten die Muskeln braucht, und daß dieses Organ, um in gewissen Richtungen zu arbeiten, in diesen auch schon früh geübt werden muß.

Die Wissenschaft erfordert ein Denken nicht bloß in qualitativer, sondern auch in quantitativer Richtung. Das qualitative, analytische, zergliedernde Denken, das jeder Wissenschaft zugrunde liegt, wird am leichtesten durch Zergliederung einer Sprache geübt, vielleicht am besten einer fremden Sprache, welche so tot vor einem liegt, wie die Leiche vor dem Anatomen. Die Sprache ist ja eine Verkörperung des Gedankens, des Denkens, das im Gehirn vor sich geht, und das auf wissenschaftlicher Grundlage ruhende Sprachstudium übt sicherlich auch die Teile im Gehirne, welche zu diesem Denken dienen.

Das quantitative Denken wird ebenso sicher durch Zahlen- und Größenverhältnisse, durch Arithmetik und Mathematik geübt, und man hat daher mit Recht praktische Anwendung davon gemacht und Sprachunterricht und Mathematikunterricht längst als Grundlage für die Mittelschulen genommen, welche für einen wissenschaftlichen Beruf vorbereiten sollen. Man hat diese Anstalten mit Recht Gymnasien genannt, schon bevor neben der Gehirngymnastik auch die Muskelgymnastik, das Turnen ein obligater Gegenstand geworden ist. Die Gymnasien können unmöglich dazu bestimmt sein, Vorschulen für Spezialisten in allen möglichen Zweigen der Wissenschaft zu sein, sondern nur um überhaupt das Gehirn unsrer heranwachsenden Jugend in der einfachsten Weise in Denkfähigkeit zu üben. Ein gut und gesund entwickeltes Denkvermögen dient darnach zum Betrieb der verschiedensten Wissenschaften ebenso gut, als in der Jugend gut entwickelte und geübte Muskeln später zu den verschiedensten Kraftleistungen im Leben gebraucht werden können.

Die Dinge, mit welchen sich die Wissenschaft beschäftigt, sind allerdings sehr verschieden, und ihre Bearbeitung bedingt sehr verschiedene Werkzeuge, aber eines ist für alle notwendig. Ehe man überhaupt wissenschaftlich über etwas zu denken beginnt, muß man das Ding selber vor sich haben und genau kennen lernen. Man muß die Tatsachen rein darstellen, von Zufälligem und nicht dazu Gehörigem zu befreien lernen. Der Historiker muß ebenso die einzelnen Tatsachen, aus welchen er Schlüsse zieht, aus den verschiedenen Mitteilungen und zufälligen Gemischen, in welchen sie ihm geboten werden, herauspräparieren, wie der Anatom, der wissen will, wo ein Nerv oder ein Muskel ausgeht, womit er zusammenhängt, wo er endet, oder rein darstellen, wie der Chemiker, wenn dieser wissen will, was und wieviel von dem anderen Bestandteil in einer Lösung enthalten ist.

Viele denken, daß Wissenschaften, welche bei ihrer Entstehung nichts miteinander gemein hatten, sich bei ihrer weiteren Entwicklung zentrifugal noch immer weiter voneinander entfernen müßten. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall: die Bäume der Erkenntnis wachsen auch nicht in den Himmel, aber je höher sie wachsen, desto mehr breiten sie ihre Arme aus und verschlingen ihre Zweige immer mehr ineinander. Mathematik und Physik hatten schon von Anfang an natürliche Berührungspunkte, aber deren wurden im Laufe der Zeiten immer mehr. – Physik und Chemie erschienen lange als ganz getrennte Zweige des Wissens, aber jetzt kann kein Physiker mehr ohne Chemie, und kein Chemiker mehr ohne Physik fortarbeiten, und beide brauchen auch immer mehr Mathematik. – Daß Astronomie und Chemie je einen Zusammenhang haben könnten, hat man noch bis vor wenigen Jahren für eine Unmöglichkeit gehalten, und jetzt untersucht man mittels der Spektralanalyse, aus welchen Stoffen Sonne, Mond und Sterne bestehen, als ob man sie mit Händen greifen könnte. – Seit Entwicklung der neueren atomistischen Theorie vergleicht der Chemiker die Moleküle seiner chemischen Verbindungen mit Sonnensystemen und betrachtet die Stellung der einzelnen Atome darin, wie Planeten und Monde.

Selbst die Philosophie als Wissenschaft der Prinzipien alles Erkennens, Denkens und Seins greift jetzt schon in die exakten Naturwissenschaften hinüber, und man spricht bereits von einer Psychophysik, und einer der bedeutendsten jetzt lebenden Philosophen ist ursprünglich Professor der Physiologie gewesen, gleichwie ein anderer Physiologe ein bahnbrechender und tonangebender Physiker der Neuzeit geworden ist Wilh. Wundt und Helmholtz; über beide siehe in: Erich Ebstein, Ärzte-Memoiren. Berlin 1923, S. 299-303 und S. 346-357. [Anm. des Herausgebers.].

Wenn wir Akademiker auch über sehr verschiedene Dinge forschen und einer von den Arbeiten des andern auch gar nichts versteht, so dürfen wir uns doch als Kollegen fühlen, wenn nur jeder unserm Wahlspruch getreu das Ursächliche im Tatsächlichen zu erkennen strebt. Daß wirklich jeder etwas davon erkennt, verbürgt die Tatsache, daß keiner in die Akademie aufgenommen werden kann, welcher nicht schon unanfechtbare Beweise davon geliefert hat. Je weiter es der einzelne bringt, um so mehr wächst er mit den übrigen und mit dem Ganzen zusammen.

Wer außerhalb der rein wissenschaftlichen Tätigkeit in einem praktischen Berufe steht, denkt oft, daß man auch schon mit der bloßen Empirie ausreiche, daß es schon genüge, zu wissen, was ist, und was man damit machen kann, und daß man nicht erst noch zu fragen brauche, warum es so und nicht anders ist. Diese Frage nach dem Warum kommt gar manchen wie ein Luxus, wie ein Sport vor, den sich eigentlich nur reiche oder müßige Leute erlauben dürften. Wie viele Dinge und Zustände, welche für den Menschen von der größten Bedeutung sind, sind durch bloße Empirie, ohne alle Wissenschaft entstanden! Die ganze Natur und das Weltall stehen ja vor uns, ohne daß die Naturwissenschaft etwas dabei zu tun gehabt hat. Die Menschen haben sich vermehrt, ohne etwas von Embryologie zu wissen, und haben auch schon gedacht, ehe man an eine Logik gedacht hat, gleichwie auch schon Religionen gestiftet, Rechte eingeführt und Krankheiten geheilt worden sind, ehe es eine wissenschaftliche Theologie, Jurisprudenz und Medizin gegeben hat.

Man kann auch sagen, daß wir längst verhungert wären, wenn wir hätten darauf warten müssen, bis die Physiologen durch Stoffwechselversuche herausgebracht, was und wieviel wir essen sollen, und längst erfroren, wenn wir uns nicht Kleider und Wohnungen und Öfen zu verschaffen gewußt hätten, bevor man über die Wärmeökonomie des menschlichen Körpers und über die Wärmeeinheiten der Brennstoffe zu experimentieren begann.

Wir sind auf bloß empirischem Wege so weit gekommen, daß man glauben möchte, die Welt wäre geradeso, wie sie jetzt ist, wenn man auch nie eine Wissenschaft getrieben, wenn man auch nie nach dem Warum gefragt hätte.

Gestatten Sie mir einige Beispiele nun auch noch davon anzuführen, daß dem nicht so ist, daß sich viele Dinge und Zustände erst unter dem Einflüsse der Wissenschaft ganz gewaltig geändert haben. Ich werde dadurch die großen Verdienste der Empiriker und Erfinder nicht im geringsten schmälern.

Ich nehme meine Beispiele aus den Naturwissenschaften, nur deshalb, weil diese mir persönlich näher liegen, und gehe auf Beispiele aus anderen Wissenschaften nicht ein, weil ich dies besser Fachmännern überlasse.

Der Mensch ist das einzige Geschöpf auf Erden, welches sich den Luxus der Frage nach dem Warum erlaubt, und diese Fragestellung ist ein Spezifikum, das den Menschen von den anderen Geschöpfen und vom Tier unterscheidet. Das Tier fügt sich den gegebenen Verhältnissen und nützt das Bestehende zu seinem Besten instinktmäßig aus; der Mensch allein denkt sich, ob denn an dem Gegebenen sich nichts ändern lasse, ob man etwas nicht auch anders machen könne, als es vor uns steht, oder wie wir es von den Vorfahren ererbt haben, und die Antworten, welche die Wissenschaft auf viele solcher Fragen gegeben hat, haben auch die Empirie der Praktiker, ohne daß sie sich dessen immer bewußt werden, mächtig beeinflußt und gefördert.

Wie hat sich in der historischen Zeit auf empirischem Wege der menschliche Haushalt geändert, und wie gleich ist das Leben aller Tiere geblieben, soweit es nicht etwa von Menschen beeinflußt worden ist! Der Vogel im Freien baut sein Nest noch immer so, wie vor vielen tausend Jahren, wie zu Adams Zeiten, selbst der Gorilla, von dem wir abstammen sollen, zeigt innerhalb der historischen Zeit immer noch keine Spur eines kulturellen Fortschritts. Aber welch großer Unterschied besteht zwischen den Felsenhöhlen und Laub- oder Lehmhütten, in welchen einst Menschen wohnten, und unseren städtischen Wohnhäusern und Palästen und den Tempeln, welche der Mensch der unsichtbaren Gottheit baut.

Zwischen Mensch und Tier besteht tatsächlich eine so gewaltige kulturelle Kluft, daß sie nach meiner Ansicht keine Theorie überbrücken kann, ohne neben quantitativen Unterschieden in der Organisation auch einen spezifischen anzunehmen, wenn ihn auch die Anatomen und Anthropologen noch nicht gefunden haben.

Wenn nun die Wissenschaft auch Dinge beobachtet und verfolgt, an deren Bestand der Mensch gar nichts zu ändern vermag, so nützt sie immer doch auch dem praktischen Leben, insofern sie etwas von den Ursachen und Gesetzen erkennen lernt, welche die Dinge beherrschen. Diese Gesetze lassen sich dann auf andere Dinge anwenden, über welche der Mensch Gewalt hat. Auf den Lauf der Sonne und Gestirne wird der Mensch wohl nie Einfluß gewinnen, und man könnte deshalb die Astronomie als die nutzloseste Wissenschaft ansehen und fragen, was dieses ewige, mühselige Herumgucken am Himmel uns hilft? – Die Astronomie hat uns nicht bloß ein exaktes Maß für Zeit und Ort auf Erden gebracht, sondern uns auch zu der Überzeugung geführt, daß etwas gerade das Gegenteil von dem sein kann, als wie es unsern Sinnen erscheint, daß z. B. nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne geht. Einen unmittelbaren praktischen Nutzen hat diese Aufklärung allerdings nicht gebracht, und wir sagen auch heutzutage noch immer, wie zu Josuas Zeiten, daß die Sonne auf und untergeht; aber an der Bewegung der Himmelkörper hat man zuerst den größten Teil der Gesetze der Bewegung genauer kennen gelernt und diese dann immer mehr auf irdische Dinge anzuwenden versucht, über welche der Mensch Gewalt hat. Die Mechanik unsrer Zeit konnte sich erst auf diesen wissenschaftlichen Grundlagen, auf der Mechanik des Himmels, aufbauen.

Eisenbahnen hätten auch die alten Griechen und Römer schon bauen können, sie hätten alles gehabt, was dazu nötig ist, und hätten sie auch gebaut, wenn sie ein solches Verkehrsmittel hätten für möglich halten können. Namentlich die alten Römer hatten ja einen sehr entwickelten Sinn für Verkehr und Handel, der sich in ihrem Straßenbau in Italien und in den weitverzweigten Kolonien des großen römischen Reiches deutlich ausspricht. Wir bewundern heutzutage noch die alten Römerstraßen in ihren Ruinen.

Auch für Dampfmaschinen hätten die alten geistreichen Griechen und die praktischen Römer jede materielle Unterlage und Vorbedingung gehabt, denn es gehört ja bekanntlich nichts dazu als Eisen, Wasser und Brennmaterial. Daß man durch Feuer Wasser in Dampf verwandeln kann, gehört zu den allerältesten Erfindungen; aber niemand konnte auf den Gedanken kommen, den gespannten Wasserdampf zur Hebung von Lasten und zur Bewegung von Maschinen zu verwenden, ehe nicht die Wissenschaft gezeigt hatte, daß der früher angenommene horror vacui eine bloße: Fabel, hingegen der Druck der Luft, welche uns und den Erdball umgibt, imstande sei, eine Quecksilbersäule fast einen Meter hoch zu heben, obschon das Quecksilber 10 518 mal schwerer als Luft ist.

Solche aus rein wissenschaftlichem Interesse festgestellte Tatsachen und Gesetze mußten erst populär werden und in die Kreise der Empiriker und Erfinder eindringen, ehe diese nur die Möglichkeit einsehen konnten, davon einen praktischen Gebrauch zu machen.

Die grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse werden oft unter Umständen und in Formen gewonnen, die höchst unbedeutend und zwecklos erscheinen: erst allmählich entwickeln sich daraus oft ganz großartige Erscheinungen, welche dann jeder Laie anstaunt. Die Anfänge solcher Dinge erscheinen oft so kleinlich, daß praktische Leute sich gar nicht denken können, wie dabei etwas herauskommen soll, wie ein vernünftiger Mensch damit seine Zeit verbringen mag, und wie man dafür sogar Geld verbrauchen und verlangen kann.

Wer bewundert heutzutage nicht die elektrische Beleuchtung, welche jetzt Tageshelle in der Nacht verbreitet, oder den elektrischen Telegraphen, mittels dessen unsre Gedanken mit der Schnelligkeit des Blitzes zwischen Europa und fernen Weltteilen durch Ozeane und über weite Länderstrecken hin- und herfliegen? Und doch ging all das von höchst unscheinbaren Anfängen aus, von der Entdeckung des Galvanismus, der sogenannten Kontakt-Elektrizität. Vor hundert Jahren fand der Physiologe Galvani in Bologna, daß abgeschnittene Froschschenkel, wie man sie an Fasttagen zu Markte bringt, in Zuckung geraten, sobald man sie mit zwei verschiedenen Metallen gleichzeitig berührt. Die Frage nach dem Warum ergab zur Antwort: eine Art Elektrizität. Das wissenschaftliche Studium dieser Elektrizität führte im Lauf eines Jahrhunderts zum Telegraphen und zur elektrischen Beleuchtung, die jetzt so großartige Dienste leisten und die so viel Geld wert sind, daß es in einem einzigen Jahr Summen repräsentiert, die höher sind, als alles Geld, was für Pflege sämtlicher Wissenschaften seit Jahrhunderten in allen Ländern ausgegeben worden ist.

Wenn Galvani für seine Experimente mit Froschschenkeln Geld gebraucht und von einem Praktiker der damaligen Zeit erbeten hätte, wäre er sicher nur einem mitleidigen Lächeln begegnet, und es wäre ihm wahrscheinlich gesagt worden, daß man für solche Dinge kein Geld habe, bei denen ja doch nichts herauskäme. Es hat auch wirklich hundert Jahre gebraucht, bis der Galvanismus schrittweise zu so praktischer Verwendung gelangte.

Da die Wissenschaft nur nach Wahrheiten sucht, so hat auch jedes positive Resultat einen bleibenden Wert, wenn derselbe auch oft erst später wirklich verwertet werden kann. Die Wissenschaft erzeugt gar vieles, wovon man im Augenblicke keinen Gebrauch machen kann. Das Chloroform war ohne Gedanken an eine praktische Verwendung schon fünfzehn Jahre lang entdeckt, bis die Chirurgen darauf kamen, es zum Chloroformieren zu verwenden. Wenn es aber nicht schon entdeckt gewesen wäre, hätten sie damit gar keinen Versuch machen können.

Solche nicht in der Natur vorkommende, sondern künstlich oder, vielleicht besser gesagt, wissenschaftlich erzeugte Stoffe, welche zur Zeit teils in der Medizin, teils in der Industrie sind im täglichen Leben eine große Rolle spielen, zählt man heutzutage nach Hunderten.

Die Wissenschaft erzeugt, wie die Natur, gar vieles, was die Menschen nicht nur für unnütz, sondern sogar für schädlich halten. Wie nutzlos mußten den Menschen, welche vor der Eisenzeit gelebt haben, die ganzen Berge von Eisenerz erscheinen, und wie schädlich viele Giftpflanzen, ehe man sie als Träger wohltätiger Arzneistoffe zur Heilung schwerer Krankheiten erkannte!

Es blieben die Massen Teer bis in die neueste Zeit ein fast wertloses Nebenprodukt der Gasindustrie, bis die weitere Entwicklung der Wissenschaft die prächtigen Anilinfarben daraus herstellen lehrte.

So hat die Chemie aus dem regulinischen Quecksilber und den Quecksilbererzen, die in der Natur vorkommen, den Sublimat, das Quecksilberchlorid, darstellen gelehrt, das nicht in der Natur vorkommt, eines der heftigsten Gifte, mit dem schon viel Unheil angerichtet wurde, dessen Verkauf polizeilichen Beschränkungen unterworfen werden mußte, – und jetzt bewährt sich der Sublimat als das allerkräftigste Antiseptikum, tötet alle Bakterien, und jeder Arzt wäscht sich mit einer verdünnten Lösung davon die Hände, bevor er einen Kranken innerlich untersucht, um ihn nicht zu infizieren,

In diesem Augenblicke wird der Welt eine Entdeckung von Robert Koch kund, welche für unser Leben segensreicher, als elektrische Beleuchtung und Telegraphie zu werden verspricht. Koch hat durch langjährige, mühevolle, systematische, wissenschaftliche Untersuchungen über die kleinsten Lebewesen, von welchen die Menschen bisher kaum eine Ahnung hatten, ein Heilverfahren gegen die schrecklichste auch weitestverbreitete Krankheit, gegen die Tuberkulose gefunden.

Jede Wahrheit, welche die Wissenschaft zutage fördert, hat unter allen Umständen die gleiche Existenzberechtigung, wie irgendein Naturprodukt.

Wer Mittel für wissenschaftliche Zwecke spendet, ist ein Wohltäter der Menschheit und verschafft ihr, wenn auch nicht sich selbst, immer einen Gewinn, bald einen größeren, bald einen kleineren.

Wenn die Pflege der Wissenschaften davon abhängig gemacht würde, daß ihre Resultate sofort praktisch verwendbar sein sollen, würde man ihnen allen den Todesstoß versetzen; es wäre das ein barbarischer Kindermord der gräßlichsten Art, welcher die Fortentwicklung der menschlichen Kultur zum Stillstand brächte.

Was das tägliche praktische Leben der Wissenschaft verdankt, ist nicht immer so augenscheinlich, wie beim Galvanismus, aber doch leicht in Hunderten von Beispielen nicht nur aus den Naturwissenschaften, sondern auch aus den Geisteswissenschaften, aus den philosophisch-philologischen, historischen und anderen Wissenschaften nachweisbar. Auch die bloßen Gedanken des Menschen sind ja Tatsachen, welche er in Wort und Schrift verkörpert, festhält und fortpflanzt. Alles, was die Menschen denken und sinnen, ist der wissenschaftlichen Untersuchung nicht minder zugänglich, als die Erzeugnisse der sich unbewußten Natur. Gewisse philosophische, historische, politische und religiöse Gedanken haben auf das praktische und soziale Leben oft schon sogar einen viel größeren Einfluß ausgeübt, als alle Naturwissenschaften zusammen.

Die ganze Mathematik, welche mit den Naturwissenschaften einen so innigen Zusammenhang kundgibt, ist auch eine reine Geisteswissenschaft, denn nirgends wachsen Zahlen oder mathematische Probleme von Natur aus, und doch sind die mathematischen Sätze Tatsachen, vom Menschen erdacht, welche so fest stehen, wie irgend ein sinnlich wahrnehmbares Ding. Mathematik ist die Vermittlerin zwischen Geistes- und Naturwissenschaften.

Ich möchte schließlich nur noch darauf hinweisen, daß nach meiner Ansicht kein Geld nutzbringender fürs allgemeine Beste angelegt werden kann, als das, was für wahre wissenschaftliche Forschung verwendet wird, wenn auch die Blüten und Früchte davon erst nach einem Jahrhundert erscheinen. Naturnotwendig haben die Wissenschaften auch hie und da Mißerfolge zu verzeichnen, wenn sie sich in einer irrtümlichen Richtung bewegen. Das muß man mit dem alten Sprichwort entschuldigen: errando discimus. Wörtlich genommen, sagt das Sprichwort eigentlich eine grobe Unwahrheit; denn wenn man durch bloßen Irrtum schon zum Ziele käme, müßte der, welcher die meisten Irrtümer begeht, auch der Klügste sein; aber das Sprichwort will ja nur sagen, daß derjenige, welcher redlich die Wahrheit sucht, sie doch findet, wenn er auch auf dem Wege zu ihr hie und da eine Strecke, welche er oft mühselig gewandert ist, wieder zurückgehen muß, um wieder auf einen gangbaren Weg und dem Ziele näher zu kommen.

Was man für Wissenschaft zahlt, möchte ich mit einer Lotterie vergleichen, in die gesetzt wird. Man kann da allerdings nie voraussagen, was bei jeder Ziehung herauskommt, wieviel man gewinnt, aber bei dieser Lotterie bleibt kein Einsatz ganz ohne Gewinn, und oft kommt ein ungeahnt großer heraus, wenn auch nicht immer für die Setzenden, solange sie leben, aber doch für ihre Nachkommen und Erben. Zu diesem Lottospiel kann ich Völker und Regierungen nur ermuntern und wünsche namentlich, daß auch unsre Kammern der Abgeordneten und Reichsräte aller Länder sich dabei recht lebhaft und mit höheren Einsätzen beteiligen möchten.

Wissenschaft kann nie schaden, und sie kommt auch nie zu einem Ende; sie ist unermeßlich wie das Weltall. Kaum, daß man etwas gefunden und aufgeklärt hat, steht schon wieder etwas Unbekanntes dahinter, und so geht es fort in Ewigkeit. Es ist sokratische Weisheit, zu wissen, daß man nichts weiß. Die letzten Gründe der Dinge und unseres Daseins auf Erden werden wir nie erforschen und erkennen, so sehr wir es auch wünschen. Dafür hat der Mensch, und von allen Geschöpfen auf der Erde der Mensch allein, das Bedürfnis des Glaubens an etwas Unsichtbares, an etwas Höheres, an das Göttliche.

Die Wissenschaft ist universell und nicht nur an keinen bestimmten Ort, an keine bestimmte Nationalität, sondern auch an keinen bestimmten religiösen Glauben gebunden. Wir sehen daher schon jetzt unter den Mitgliedern unsrer Akademie nicht nur alle christlichen Konfessionen vertreten, sondern auch Israeliten und als Ehrenmitglied sogar einen Mohammedaner, und wenn sich die Wissenschaft im Kaiserreich Japan so weiter entwickelt, wie es allen Anschein hat, so bekommen wir möglicherweise auch bald einen Buddhisten. Die Wissenschaft läßt jedem seinen Glauben und gesteht gern zu, daß sie sich nur mit sinnlich Wahrnehmbarem oder von Menschen Gedachtem befassen kann, während sich in der Menschennatur von jeher und bei allen Völkern, bei den höchst entwickelten, wie bei den geistig niedrigsten Rassen, ein unbezwingbarer Drang des Glaubens an etwas Übersinnliches, nicht vom Menschen Erkennbares kundgibt. Jeder Forscher muß einsehen, wie beschränkt unsre Sinne, unsre sinnlichen Wahrnehmungen und unser Denkvermögen sind, und daß es eine Torheit wäre, zu glauben, daß es in Gottes Welt nichts mehr gäbe, außer dem, was wir mit unsren wenigen und beschränkten Sinnen wahrnehmen, oder was wir mit unserm Gehirn denken können. Ein Physiologe, Mitglied unsrer Akademie, hat sich in einer Rektoratsrede darüber überzeugend ausgesprochen. Welcher Glaube der rechte ist, weiß auch Nathan der Weise nicht, und man muß das dem Gewissen jedes einzelnen überlassen. Wir unter uns wollen zusammenhalten, und alle, wenn auch jeder etwas anderes tut und glaubt, nach einem Ziele streben, und unser Ziel ist: rerum cognoscere causas.