|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

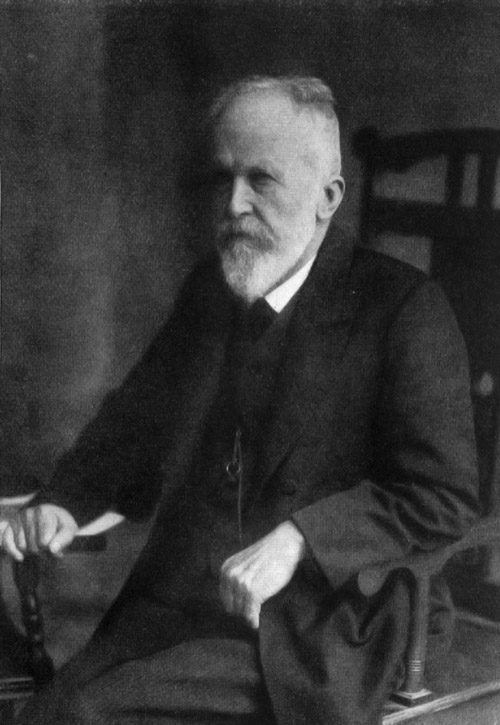

(1839-1925)

Rede bei der Abschiedsfeier in der medizinischen Klinik in Straßburg, gehalten am 26. Juli 1904

Meine Herren! Ich war wirklich auf eine derartige Feier, wie sie mir heute zuteil geworden, absolut nicht vorbereitet, und ich glaube auch nicht, daß es mir möglich sein wird, in gleich beredten Worten, wie sie mir von den beiden Herren gezollt wurden, zu Ihnen zu sprechen; wenn mir das also nicht gelingt, so bitte ich, mich entschuldigen zu wollen.

Wenn Herr Dr. Rose gesagt hat, daß es mir selten gelinge, meine Gemütsstimmung, mein Gemütsleben an die Oberfläche zu bringen, so ist das richtig. Das, was ich bei solchen Gelegenheiten empfinde, das wird mir oft erst später, erst hinterher völlig klar. Aber das ist mir schon heute und in diesem Moment klar, daß es ein treffendes Bild war, das Sie von mir entworfen, daß das, was sie mir sagten, wenigstens insoweit, als Sie meinen Willen in Betracht zogen, richtig sein mag, wenn auch sehr übertrieben! Es wäre ja am Ende auch unnatürlich, wenn bei solcher Gelegenheit Worte, die mir zum Abschied gesprochen werden, nicht etwas ins Freundliche gefärbt, nicht etwas übertrieben wären.

Meine Herren! Es sind vor allem zwei Kreise, die sich heute hier versammelt haben oder richtiger gesagt, die heute hier vertreten sind: Der Kreis meiner Assistenten und der Kreis meiner engeren Schüler, meiner klinischen Zuhörer.

Das Gebiet, welches diese beiden Kreise umfaßt und begrenzt, ist nun tatsächlich dasjenige, dem die eigentliche, ernste Arbeit meines Lebens gehört; ich kann ohne Übertreibung aussprechen: Die »Arbeit meines Lebens«, »mein Leben« war der medizinischen Klinik geweiht vom ersten Augenblick an, wo überhaupt mein Ziel und meine Aufgaben klar gewesen sind. Vgl. B. Naunyn, Erinnerungen, Gedanken und Meinungen. München: J. F. Bergmann 1925 und L. Krehl, Bernhard Naunyn, Münch. med. Wochenschrift. 1925, Nr. 40. [Anm. des Herausgebers.]

Wenn ich denn heute, meine Herren, auf diese meine klinische Tätigkeit zurückblicke, so muß ich sagen: Für mich selbst stand stets oben an der Kreis meiner engeren Schüler und meiner Assistenten, die Herren, die sich um mich scharten, um bei mir und mit mir zu arbeiten und sich in die Wissenschaft einführen zu lassen.

Die Erinnerung an diesen Teil meiner Arbeit und Tätigkeit ist eine – ohne Einschränkung, und dafür danke ich dem Himmel – frohe und ungetrübte. Wie dieses Zusammenarbeiten mit meinen Schülern, mit meinen Assistenten, für mich selbst der wichtigste Teil meiner Lebensarbeit gewesen ist, so gereicht es mir auch zur ganz besonderen Freude, daß ich gerade auf diesen Teil meiner Tätigkeit mit völliger Genugtuung zurückschauen darf.

Wir haben, meine Herren, zusammengestanden wie ein Kreis von Freunden, wo die Gedanken und Funde des einzelnen durch freudige Mitteilung Eigentum aller wurde; uns gegenseitig anregend und fördernd, haben wir uns um die Abgrenzung unseres geistigen Eigentums nie gesorgt, und keiner ist dabei zu kurz gekommen, und wir sind alle Freunde geblieben bis heute. Für mich, den Alternden, ist es kein geringer Stolz, daß ich mich rühmen darf, einen solchen Kreis treu ergebener und zuverlässiger Freunde zu haben.

Aber auch auf mein Verhältnis zu den Studierenden kann ich mit voller Befriedigung zurückblicken. Freilich hat es da an gelegentlichen Trübungen nicht ganz gefehlt, und Verstimmungen sind nicht immer ausgeblieben. Bei der unbegrenzten Hochachtung, die ich vor der medizinischen Wissenschaft immer empfunden habe, und da ich ganz jedem Menschen und vor allem meinen Schülern und Zuhörern immer das Beste zutraue, so hätte ich gerne aus einem jeden auch einen solch begeisterten Jünger der Wissenschaft gemacht, und da ich ganz unbedingt die innere Medizin für die wichtigste Disziplin hielt, empfand ich es schmerzhaft und war wohl einmal verstimmt, wenn ich sah, daß die Studenten hierüber anders dachten und andere Dinge im Kopfe hatten. Auch liebt der Student seine Bequemlichkeit. Er will gerne alle Tage sein Scherflein mit nach Hause bringen, womöglich soll es gleich etwas Praktisches sein, etwas, das für ihn von praktischem Wert ist. Was es aber für ihn für einen Wert hat, wenn er die Fähigkeit erlangt, sich selbst zu helfen, wenn diese Fähigkeit geschärft und gefestigt wird, das merkt er erst später. Später, ja, da kommt er wohl zu dieser Einsicht.

Meine Herren! Ich habe von alten, früheren Zuhörern, wenn ich ihnen in der Praxis begegne, oft gehört, daß sie meine Klinik vor anderen lobten. Sie sagten, was sie bei mir gelernt hätten, habe sich ihnen in der Praxis bewährt! Das waren fertige Ärzte.

Aber mit den Studenten, meine Herren, ging es nicht immer so. Ich setzte zu viel voraus, sagte der eine; ich legte zu viel Nachdruck auf das Wissenschaftliche, sagte der andere; ich sei zu wenig praktisch, ich hätte zu wenig für die Therapie übrig.

Richtig ist nur das eine: daß ich sehr viel bei meinen Studierenden voraussetzte. Das ist aber doch etwas Gutes, und ich meine, daß es auch für einen Lehrer keine schlechte Eigenschaft ist. Denn je mehr man von einem Menschen voraussetzt, je mehr man ihm zutraut, desto mehr leistet er. Und außerdem ist das ja für die Zuhörer ehrend; es ist unzweifelhaft ein Zeichen der Wertschätzung, wenn man ihnen viel zutraut.

Richtig ist ferner, daß ich den größten Nachdruck auf die wissenschaftliche Methodik, auf die wissenschaftliche Kritik gelegt habe, und das von Rechts wegen! Denn nur insoweit sie auf naturwissenschaftlicher Basis steht, ist der Heilkunde eine gedeihliche Fortentwicklung sicher, und nur der Arzt ist befähigt, diese gedeihliche Entwicklung mitzumachen, der fest und unentwegt auf der gleichen Basis steht. Die wissenschaftliche Kritik ist dem Arzte absolut unentbehrlich; einerseits beschützt sie ihn vor dem Hange zur Selbsttäuschung und andererseits bewahrt sie ihn vor dem Hin- und Hertaumeln von einer Modetorheit zur andern.

Ganz falsch aber, meine Herren, ist es und war es zu jeder Zeit, wenn mir nachgesagt wurde, ich lege keinen Wert auf die Therapie. Freilich habe ich die Therapie nur geübt und gelehrt als eine der Hauptaufgaben, die dem Arzte gestellt sind. Aber ich müßte nicht das gute klinische Blut in den Adern haben, dessen ich mich mit Stolz rühme, wenn nicht mein Lieblingsaufenthalt der Krankensaal gewesen wäre und wenn nicht gerade die Kranken mein pabulum vitae gewesen wären. Und kommen Sie erst mal an die Kranken heran, so sorgt schon die Menschlichkeit dafür, daß Sie das Heilen nicht vergessen. Deshalb habe ich mich stets bemüht, Sie soviel wie möglich an den Kranken heranzubringen, und wo es zu heilen gab, haben wir das nicht versäumt. Aber freilich habe ich auch nicht versäumt, Ihnen klarzumachen, wo nichts mehr zu heilen war, und auch Ihnen klarzumachen, daß es da viel besser sei, der Natur ihren Lauf zu lassen, als vielmehr durch allerhand Probieren mit unsicheren und ganz zweifelhaften Mitteln neue Gefahren heraufzubeschwören. Ich habe auch niemals versäumt, Ihnen zu zeigen, daß wie groß auch die Erfolge des Arztes sein mögen, sich diese großen Erfolge durchaus aus kleinen zusammensetzen. Ich habe Ihnen Gelegenheit gegeben, auf alles Kleine zu achten, und alles Kleine zu schätzen. So weit durfte ich freilich nicht gehen, daß ich, um Sie am Kleinen festzuhalten, darüber das Große und Größere versäumte. Denn, meine Herren, die Universität ist nicht und soll nicht sein eine Elementarschule, und ich bin niemals ein Einpauker gewesen. Die Zuhörer sollen nicht nur lernen, was zu lernen ist, sie sollen lernen, sich selbst weiter zu helfen! Es mag ja paradox klingen, wenn ich sage: es ist noch kein tüchtiger Arzt von der Universität gekommen, aber viele sind tüchtige Ärzte geworden, aus eigener Kraft sich entwickelnd auf der Basis, auf dem Grunde, den sie hier an der Universität gelegt haben. Die eigene Kraft ist es!

Ein Dichter sagt von seinem Helden:

»Wen ich liebe, den lasse ich für sich gewähren; er stehe oder falle, sein Herr ist er.«

In der Tat, dieses Gefühl des Aufsichselbstgestelltseins bedarf der Arzt mehr als andere, etwas von einem Helden muß er an sich haben, ohne das wird er in dem Kampf mit Tod und Not keine würdige Rolle spielen.

Um aber so sein eigener Herr sein zu können, bedarf der Arzt zweier Eigenschaften: Der Wahrheit und des Willens. Der starke Wille ist eine Charaktereigenschaft, die kann gefestigt werden, sie kann aber nicht angebildet werden. Die Wahrheitsliebe aber, jene bis zur Unmöglichkeit mit der Unwahrheit sich zu vertragen gesteigerte peinliche Empfindung, bei der Berührung mit dem Unwahren, sie wird wohl dem Menschen erst angebildet, und wie die Wissenschaft nichts anderes wie das Streben nach Wahrheit ist, so ist auch ihr Dienst mehr wie alles andere geeignet, diese vornehme Empfindlichkeit zu entwickeln; die unbestechliche Selbstkritik, diese ihm unentbehrliche Eigenschaft, auch sie kann und soll der Arzt auf dem Boden der Wissenschaft, auf den er seine Arbeit stellt und stellen muß, gewinnen.

Meine Herren! Es sind heute fast genau 35 Jahre, seitdem ich meine Lehrtätigkeit in der Klinik zu Dorpat begonnen habe. Was ich damals, also vor 35 Jahren, den Dorpater Studierenden sagte, das war wenig verschieden von dem, was ich jetzt hier zu Ihnen gesprochen habe, und überall, wo ich seither zu Wort gekommen bin, habe ich die gleiche Flagge zeigen können; die Begeisterung für meinen Beruf, für den ärztlichen Beruf war es, die mich getragen hat; für mich war es der unerschütterliche Glaube, daß dieser humanste aller Berufe nur in der Wissenschaft wurzelt und wächst, der es mir ermöglichte, diesem meinem Berufe die gleiche Begeisterung bis heute zu wahren.

Und weil ich nicht weiß, ob es überhaupt eine andere Auffassung unseres Berufes gibt, von der aus das gleiche gelingen möchte, deshalb habe ich immer und unentwegt gesucht, diese meine Auffassung auch auf Sie zu übertragen. Wenn es mir geglückt ist, meine Herren, so mein Ideal durch dieses krause und kalte Leben hindurchzuretten, so ist das ein nicht gewöhnliches Glück zu nennen, und ich habe mich dann dafür, daß mir das gelungen ist, zum nicht geringsten Teile bei denjenigen zu bedanken, die ich heute hier vertreten sehe, vor allem bei denen, die mich zunächst umgeben, meinen engeren Schülern, meinen Assistenten, sodann aber auch meinen Hörern, bei den Studierenden. Ich hätte das nicht gekonnt, wenn Sie nicht an meine ehrliche Absicht geglaubt hätten, wenn Sie nicht diese meine ehrliche Absicht und meinen guten Willen hätten gelten lassen.

So muß ich denn Ihnen allen, meine Herren, meinen Herren Assistenten, den jetzigen und früheren, und allen meinen Herren Hörern, während der langen Reihe von Semestern, durch die ich nun gegangen bin, meinen herzlichen Dank aussprechen, dafür, daß Sie mir durch so lange Jahre gefolgt sind und treu zu mir gehalten haben.

Wenn es etwas gibt, was mich in diesem Augenblick, wo ich von meiner Tätigkeit hier scheide, tröstet und befriedigt, so sind es die Worte, die ich hier vernommen habe, daß sie gesonnen sind, als Vermächtnis von mir diese Auffassung des ärztlichen Berufs zu achten und festzuhalten.

So sage ich also Ihnen, meine Herren, aus vollem Herzen meinen aufrichtigen Dank. Möge Ihnen die Erinnerung an den heutigen Tag eine so befriedigende sein, wie sie das mir für alle Zeit sein wird!