|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wieder änderte sich mit der politischen Grenze auch das Bild. Das Land weitumher bestand aus Sümpfen, erstreckte sich öde bis an Hügel, die so seltsam zerbissen wirkten, wie ich ähnliches nie gesehen hatte. Als ob man Kuchenreste, an denen ein Wickelkind mit zahnlosem Munde ungeschickt genagt hatte, auf die Ebene gestellt hätte, und immer endeten diese Erhebungen so jäh, wie sie begonnen hatten. Dazwischen sah man Wasserbüffel, Reisfelder, Kraniche, Krähen in großen Zügen und Fächerpalmen, die sehr süße eßbare Früchte tragen und in Siam als Zuckerpalmen bekannt sind. Man macht daraus auch eine Art Wein, ähnlich wie den berauschenden Toddy, der aus den Blütenstengeln der Kokospalmen gewonnen wird. Man erklettert die Palmen mit Hilfe einer aus Rattan geflochtenen Leiter, die an unsere Strickleiter erinnert, und die jemand, der zuerst hinaufkletterte, oben um die Krone befestigt.

Ich hatte es unterlassen, mir etwas zum Essen mitzunehmen, und war zu schüchtern und zu wenig aufgelegt (um die Wahrheit zu sagen), in den Speisewagen zu gehen. Das Abteil war leer, ich hatte Gedanken genug, zu schauen gab es immer etwas, die Nacht hindurch schlief man ohnedies, daher vergingen die beiden Tage sehr gut, ohne daß ich etwas aß oder trank oder mich so richtig vom Sitz erhob. Ich habe immer gefunden, daß ich Dharmaveranlagungen hatte, und wenn ich sieben Jahre in einer Fahrt auf einem Zuge um die Welt sausen müßte, würden mir vermutlich wie einst dem Weisen die Füße abtrocknen. Meine Träume fliegen da so schnell, wie die Palmen am Zug vorübersausen.

Endlich erreichten wir den berühmten Inlandsee von Singora, erkannten in der nebeligen Ferne die mächtig ansteigenden Bergketten von Birma, und von da ab sahen wir auch immer öfter die eigentümlichen Wat oder Tempel, die Siam eigen sind. Nicht wie in Japan oder China haben sie geschweifte Dächer, sondern es sind unten weite, sich nach oben allmählich verengende Steinmassen, die oft in einer scharfen, manchmal in einer stumpfen Spitze oder einer Art Kuppel enden, die dann wunderbar vergoldet ist. Daneben stehen kleinere Bauten, ebenfalls in einer Spitze endigend, und diese Pagoden nennt man Pratschedi. Wer eine verdienstliche Handlung begehen will, der legt solch eine Pagode an, und daher sieht man in Siam Pratschedi, wohin man geht, wohin man schaut.

Den Feldrain hinab bewegen sich gelbe Gestalten – buddhistische Priester, die irgend einem Tempel zuwandern – und immer tragen die Männer nichts als das faltige Gewand, das in hundert Windungen malerisch um den Körper geschlungen wird, den großen Fächer aus trockenem Palmenlaub (um dahinter verborgen an einer Frau, der größten aller irdischen Versuchungen, vorbeizugleiten) oder den großen schwarzen Regenschirm, der die Sonne vom hutlosen, glattrasierten Haupt und den etwaigen Schauer abhält, und unter dem Arm die Bettelschale von länglicher Form, manchmal ein Flaschenkürbis, doch weit häufiger ein kunstvoll gearbeitetes Gefäß aus weißem Messing oder Eisen, das stumm voran getragen wird, wenn der Mönch bettelt. Wer gibt, der opfert der Seele eines Toten diese Gabe, die allein im Dunst aufwärtsfliegt, so daß dem Mönche eigentlich nichts geschenkt wird, und er, der das vermittelnde fromme Werkzeug ist, braucht nicht zu danken, denn er tut mit der Annahme allein schon ein gutes Werk, so daß sich alles ohne Gespräch vollzieht. Eine Frau breitet ihr Brusttuch auf der Erde aus und legt ihre Gabe darauf, doch opfert sie auf der Straße, so wirft sie in Ehrfurcht das Pahom über die linke Schulter, hebt die Hände gefaltet bis über die Stirne hoch und überreicht dann ihre Gabe auf der flachen Hand, wortlos.

Jeder Sohn muß sechs Monate seines Lebens in einem Kloster Jünger werden, um der Seele seiner Mutter willen, und in diesen sechs Monaten lernt er die nötigen Gebete, versieht den nötigen Dienst, lernt nur vormittags zu essen, nimmt an den Betrachtungsübungen und den Gebeten teil und dringt einmal in jedem Falle in die Geheimnisse seines Glaubens ein – gewiß eine schöne Sitte, die gleichsam aus jedem Manne einen Priester macht. Später geht er den weltlichen Pflichten nach, doch nie, ohne sich an das Gelernte zu erinnern.

Etwa zwei Stunden vor Bangkok verließ ich meine Zelle, um mich auch draußen umzusehen, und dabei erblickte mich ein älterer Herr, der nach kurzem Zögern auf mich zutrat und fragte, ob er mich denn nicht beim deutschen Generalkonsulat in Singapore gesehen habe. Als ich dies bejahte, stellte er sich als Handelsreisender R. aus Deutschland vor, und wir begannen zu sprechen, wie man eben im Zuge spricht. Er nannte mir ein sehr gutes Hotel, das billiger als andere und dabei gut sein sollte, und ich war gern bereit, dahin zu gehen. Er war Jude, doch bin ich keineswegs Antisemitin (ich habe von Juden immer so viel Freundlichkeit erfahren), und so geschah es, daß wir zuerst im Speisewagen einen Tee zusammen einnahmen und ich hierauf in Bangkok im Hotel Rosenberg, geleitet von Herrn Rosenberg, der zwei bildhübsche Töchter hatte, Unterkunft suchte und fand. Für unsere westlichen Begriffe war es noch sehr teuer, denn ich zahlte, so viel ich mich erinnere, acht Tical täglich (allerdings mit den Mahlzeiten, die man sich nicht wie bei uns ersparen kann), aber für östliche Vorstellungen war dies billig, und ich muß gestehen, daß die Kost sehr reichlich und ausgezeichnet war, abends zum Beispiel aus Suppe, Fisch, Braten und Zulagen, einer eingeschobenen Speise, Mehlspeise oder Eisgericht und Kaffee bestand und wir genug Eiswasser hatten, um jeden Durst zu löschen.

Nach dem Abendbrot fragte mich Herr R., ob ich die schreiende Elektrische sehen wollte, die zu den ältesten des Ostens gehöre, und er begleitete mich auf diesem Marsche, zeigte mir den Weg, den ich am folgenden Morgen zur Deutschen Gesandtschaft einzuschlagen hatte, und stellte mir feierlichst die Elektrische vor. So gelacht hatte ich schon lange nicht, denn jedesmal, wenn der olle Karren weiterfahren wollte, stampfte der Lenker auf eine ganz vorsintflutliche Einrichtung, und ein quietschender Laut wie der eines Kindes in einem Wickeldeckchen wurde hörbar. So winselte und plärrte die Elektrische durch ganz Bangkok, die »wilde Olive«, die heutige Hauptstadt von Siam (während bis 1750 Ayuthia, malerischer, tiefer im Innern gelegen, der Mittelpunkt des Reiches und eine Stätte herrlicher Wat war, deren Ruinen noch heute bewundert werden können.)

Auch sonst ist diese Elektrische anders als andere Fuhrwerke dieser Art. Es gibt eine erste und eine zweite Klasse, und in die zweite kann man als Europäerin nicht steigen, wenigstens nicht ohne ein unbehagliches Aufsehen zu erregen. Die erste Klasse besteht aus einer Abteilung des langen Wagens, durch einen Holzvorbau von der Zweiten getrennt und mit roten oder weißen Kissen auf den Sitzen. In der Zweiten sitzen Priester in gelben Gewändern neben Frauen, deren dicke Brüste unter dem ungenügenden Pahom hervorschwellen, neben Chinesen in Nachthosen und Nachthemden, die aber, nebenbei bemerkt, ein tadelloses Gehkostüm bilden, neben kleinen Schulmädchen und armen Umträgern, neben Hindus mit nacktem Oberkörper und Arabern mit wehendem Turban und Burnus. In der Ersten sitzt, wer zehn Satang zahlen will – auch ein besseres Kindermädchen, vorwiegend indessen Europäer und höhere siamesische Beamte in ihren schönen meerblauen Panungs und den steifen weißen Jacken, denen anstelle von Knöpfen die alten runden Silberticals aufgenäht sind. Die Beine stecken in weißen Strümpfen, die Füße in weißen oder braunen Niederschuhen, und auf dem Kopf tragen diese Siamesen den weißen Tropenhelm aus Kork. Der Schaffner übergibt die Fahrkarte immer mit der linken Hand fest um das Handgelenk der Rechten – eine uralte Sitte, um anzuzeigen, daß er keinerlei Waffe darunter verborgen habe. Kommt eine Frau, so muß ihr ein Mann in der Ersten (und nur da) nicht nur Platz machen, sondern er muß ihr auch Raum lassen, das heißt, er darf den Platz neben ihr nicht einnehmen. Für uns Frauen eine angenehme, für die Männer eine unangenehme Sitte. Stieg ein Europäer ein, so deutete ich manchmal mit einer Bewegung an, daß ich auf mein gutes Recht zu verzichten geneigt war. Wenn einem die Männer nur an schlimmeren Orten fern blieben, nicht nur auf einer luftigen, ungefährlichen siamesischen Elektrischen, die zur Warnung wie ein Kakadu im ersten Jahr oder ein verwöhntes Kind schreit.

Gegen zehn Uhr gingen wir in das Hotel zurück, und ich suchte mein Zimmer auf, das sehr hübsch war und einen großen Vorteil, nämlich die elektrische Abknipstrommel unter dem Mückennetz, hatte, so daß ich im Bett liegen und lesen konnte und dann imstande war, das Licht abzudrehen, ohne aus dem Bett zu steigen, das will sagen, ohne neuerdings Mücken unter das Netz zu lassen.

Siam: Blick auf einen der vielen Kanäle in Bangkok

Der Vergleich hinkt wie manch eine Anspielung. Wohl liegt Bangkok am breiten Tschao Phiya Menam, der mächtigen Mutter der Flüsse, der sehr gut den Canal Grande ersetzen könnte und um ein gutes Stück breiter ist; wohl liegen die Mühlen und Häuschen sowie verträumte Gärten dicht an den Kanälen oder Klongs, die trübwässriger als in Venedig und um Bedeutendes übelriechender sind, aber sonst erinnert nichts an den Traum Italiens, die Stadt der Liebenden, denn in Bangkok kennt man kein Pflaster, und wer da durch die sogenannte Hauptstraße eilt (die ein elendes Gewürfel kleiner, unregelmäßiger Chinesenbauten aus Holz, in der Regel höchstens einstöckig, ist), der muß alle fünf Sinne beisammenhalten, denn es zwängen sich Kraftwagen hindurch, es rollen Rikschas, die immer blind dahingondeln, es rasseln schwere Holzwagen mit Büffeln bespannt vorbei, es schaukeln Radfahrer von einer Straßenvertiefung zur anderen, es schieben sich die Händler mit den langen, schwerbeladenen Schulterstangen an den Gehenden vorbei, es geschieht alles auf der Straße, was im Haus nicht verrichtet werden kann, und Abfälle sowie überflüssiges Wasser sausen nicht selten dem Fußgänger dicht an der Nase vorüber. Hier wird ein Kind gebadet, daneben jemand rasiert, weiter unten heilt ein Arzt einen Kranken unter dem engen Vordach, in breiten, niedrigen Körben sind eben ausgekrochene Küchlein, die ein Chinese vergnügt wie Eier abzählt, dann geht er an den Entenkorb, dann an das geschlachtete Geflügel, und immer muß man aufpassen, nicht in irgend etwas hineinzugeraten. Auch wird hier sehr viel Betel gekaut, und man muß Ausschau halten, sonst saust der scharlachrote herbe Saft einem auf Kleid oder Strümpfe.

Aber nur so lernt man, und ich durchwanderte die Straßen täglich und lernte jedesmal etwas Neues, das Aufschluß über den Charakter des Landes oder der Leute gab und in mir später etwas auslöste. Das sind alles Keime, die ein Schriftsteller in die warme Denkerde versenken muß; später gehen diese auf und jene gedeihen, doch kann er nie zuvor sagen, was davon Blüte und Frucht werden wird …

Die Knaben laufen nackt, und der einzige Punkt, wo eine »Toilette« erkennbar ist, mag der Kopf sein, der glatt rasiert wird, vorn oder seitlich indessen eine viereckige Franse behält. Mädchen haben das Haar nach Pagenart, nur etwas kürzer, geschnitten, laufen auch nackt, nur tragen sie um die Lenden eine Schnur und daran ein Täschchen oder Netz aus Silberdraht in Herzform. Nun weiß man, wenn man es an der breiteren und bauchigeren Gestalt noch nicht erraten hat, daß es sich hier um eine künftige Dame handelt. Die Siamesen lieben es, lange und sehr biegsame Finger zu besitzen, daher streckt man den Kleinen schon kurz nach der Geburt die Dingerchen und gewöhnt sie so weit zurück, daß sie zum Schluß die Hand fast auf das Gelenk zu legen vermögen. Das läßt ein herrliches Tanz- und Gebärdenspiel zu, schwächt jedoch die Hände so sehr, daß die meisten vornehmen Frauen gar nichts tragen können. Wer die schönsten, biegsamsten und ausdrucksreichsten Hände hat, geht in der Regel zum Theater. Es gibt sogar Nagelverlängerungen aus Silber, die gern getragen werden, und das Krachen der Finger ist so stark Sitte, daß Siamesen, die mit einem sprechen und ein wenig verlegen werden, derart an den Fingern zu reißen beginnen, daß sie unaufhörlich krachen …

In den Gärten sieht man kleine Häuschen wie unsere Vogelschutzhütten und darin kauern aus Holz und meist weiß und rot gestrichen zwei Figürchen. Das sind die Phi oder Hausgeister, denen Opfer gebracht werden; daher sieht man winzige Schälchen mit Reis davor stehen und Räucherkerzen brennen, während die Zweige des nächsten, das Häuschen beschattenden Baumes mit kleinen weißen Elefanten behängen sind. Der weiße Elefant ist nämlich das heilige Tier Siams.

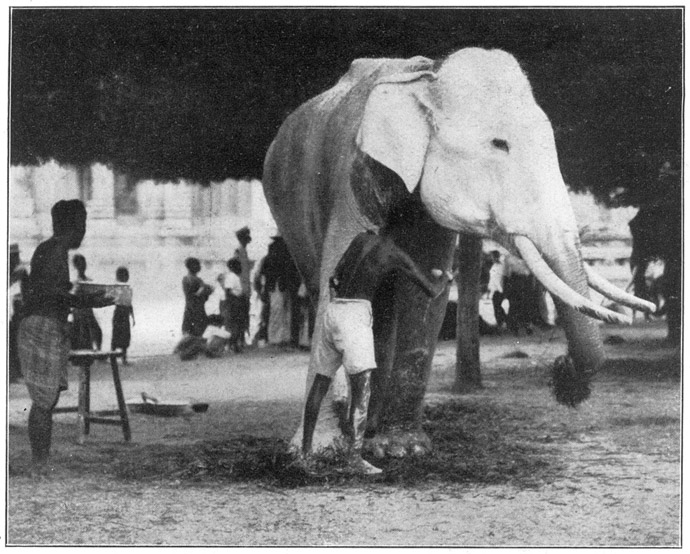

Siam: Bei allen Festen spielen die weißen Elefanten eine große Rolle. Wegen ihrer Seltenheit hilft man sich oft, indem man Elefanten mit Ölfarbe anstreicht, wie das Bild zeigt.

Zuzeiten sieht man indessen auch Sachen, die einem den Atem vernehmen, weil sie in englischen Kolonien nie gezeigt werden dürften und man sie auch bei uns nur in einem anatomischen Museum findet: In einem Apothekerladen sah ich in großen Flaschen voll Brennspiritus eine Anzahl Kinder, die meisten Mißgeburten schauriger Art; in einem anderen Gefäß waren allerlei Glieder von Kinderkörpern, vorwiegend Arme und Beine. Man kann aber Studien über das Wachsen und Werden eines Menschen auch an den Klongs machen, in die fast durchweg ein frühgeborenes Kind geworfen wird. Diese cholerabrütenden Klongs fließen langsam dahin, und was sie mitführen, staut sich an den Brücken. Da stehen dann die Leute und betrachten sich die angeschwemmten Wunder.

Oder man bleibt an dem Heilkramladen eines Chinesen stehen. Da liegen Rhinozeroshörner, die angeblich stark und wunderbar alt machen sollen, auf weißer Baumwolle, Ginsengwurzeln zur Verjüngung, Tigerknochen zu Kraft und Stärke, Tigerschnurrbarthaare, die angeblich gegen Schlangenbisse gut sind und die auch bei Liebestränken Verwendung finden, in Täschchen Stücke eines Bärenmagens, der alle Magenübel heilt, Schlangen und Eidechsen in Spiritus, allerlei Kräuter und Wurzeln unbekannter Art und Steinchen, die zerrieben gegen alles gut sind – gegen Liebesschmerz wie gegen Bauchgrimmen.

Ueberall sieht man den Garuda, den heiligen Vogel Wischnu aus Gold mit einem halbmenschlichen Gesicht und vier ausgespannten Armen – das Wappen Siams, und überall erblickt man neben den chinesischen Aufschriften die siamesischen, die fast ebenso schwer scheinen, doch geradlinig zu lesen sind und deren Selbstlautzeichen über oder unter den Buchstaben angedeutet und sehr verwirrend für den Anfänger sind.

Die Auslagen sind unbeschreiblich – sie enthalten alle Schätze des Ostens, doch so bunt zusammengewürfelt, daß man oft und oft schauen muß, ehe man das Wertvolle vom Wertlosen trennt: Elfenbein, Pelikanfedern, altertümlichen Schmuck, altes Porzellan, Tongeschirr aus dem Innern usw.

Die umfliegenden Krähen lassen sich plötzlich mitten im innersten und lebhaftesten Straßengetriebe auf irgend einen Büffelrücken nieder und ziehen ihm die Zecken aus der Haut; nackte Kinder überkugeln sich, halten Papierdrachen in der Hand; um jeden der öffentlichen Brunnen ist ein schlammiger Teich und stehen fünf oder sechs Chinesinnen, die sich gegenseitig die Vorfahren verfluchen, weil jede zuerst an das Wasser heran will und niemand ausweicht; Betel kauende alte Siamesinnen wiegen das Enkelkind auf den Armen und spucken von irgend einer niederen Veranda herab, Rikschakulis fahren einem mit der Lenkstange unbekümmert ins Kreuz, Bettler heulen um Almosen, aus den Blumenläden dringt der Duft von Tropenjasmin und Tuberosen, aus kleinen Tempelchen östlicher Weihrauch …

Die Klongs entlang gleiten die großen Reisboote mit ihrer gelben Last, dem ungereinigten Reis; daneben fahren in winzigen Schifflein Gemüse- und Fischhändler, und in noch kleineren Kähnen ein Priester mit seinem Fächer, seinem Regenschirm und seiner Bettelschüssel, eine ganz in Gelb gerollte malerische Gestalt.

Das ist eine Ansicht Bangkoks.

Im Hotel konnte ich nicht bleiben, so viel stand fest. Frau B., eine Bekannte des Herrn R. und eine ehemalige Wienerin mit Wiener Humor und Herzlichkeit, ging mir sehr an die Hand, doch ließ sich im Handumdrehen nichts finden. Mein engerer Landsmann war in den Busch gezogen, verarmt, seine Tochter in Bangkok an einer Bibelschule, wo viel zu tun und wenig zu verdienen war. Die Klosterfrauen, die einst eine oder zwei Zellen an ruhige Frauen abgegeben hatten, vermieteten nicht mehr, da sie zu viele Schulkinder unterzubringen hatten, und im Hospital wollte ich nur recht ungern wohnen. Man trat da zuzeiten ein Zimmer ab, doch bestanden verschiedene Hausregeln, und endlich war es nicht einladend, in einem Lande im Krankenhaus zu wohnen, in dem es allzeit Cholera, Typhus, Beri-beri und manchmal auch einen Pestfall gab. Zudem hatte ich Angst, von den Aerzten, die mich zu Gesicht bekommen würden, auf die Abteilung der Kranken, nicht die der Gesunden, gebracht zu werden, denn daß ich krank war, das sah man mir genau an, wenn ich auch nach wie vor wie ein geölter Blitz um die Ecken schoß und wie ein Schuster auf der Maschine klapperte.

Schon war ich nahe daran, bei einer Dame mit Kindern unterzukommen – etwas ebenso Bedauerliches für die Kinder wie für mich – als sich eine Aerztin, die Frau eines Missionars der Bibelverbreitungsgesellschaft, bereit erklärte, mich als Hausgenossin, nicht als Pensionärin (also als zahlenden Gast) auf einige Wochen zu übernehmen. Ich zog sofort ein und hatte es nie zu bereuen. Es kostete mich einundzwanzig Ticals wöchentlich (ein Tical ungefähr eine Mark sechzig), aber billiger war im Osten in einem anständigen Hause nichts zu haben und in einer Spelunke zu wohnen war mir, abgesehen von allen damit verbundenen Leiden und Unannehmlichkeiten, auch beruflich nur ein Hindernis. Wer solch eine Adresse hatte, konnte keinerlei Aufnahme in europäische Kreise erwarten.

Was ich immer beschwerlicher empfand, war das ewige Umschalten, das Anpassen an neue Verhältnisse. Es gab Augenblicke, wo es mir schier undenkbar schien, doch fügte ich mich bald in die fremde Umgebung und lebte äußerlich wenigstens mit. Wenn ich die Hausordnung immer so genau beschreibe, so geschieht es, weil dadurch mehr als ein Streiflicht auf die Sitten und Gebräuche von Leuten und Land fällt. Wir standen um halb sieben Uhr auf, weil ein junger Mann, auch ein Hausgenosse, Lehrer an einem Gymnasium, so früh zur Schule mußte. Das Frühstück bestand aus Hafergrütze mit Zucker (wer wollte, erhielt Milch), gefolgt von kleinen heißen Pfannkuchen an einem, von warmen Waffeln mit Melassen an einem anderen Tage oder von Eieromelette an einem dritten. Nach amerikanischer Sitte wurde vor dem Frühstück Obst gegessen – Baummelonen, Pomelos, Bananen oder irgend eine andere Tropenfrucht. Kaffee, der sehr leicht war, kam zum Schluß. Die Dame wußte als Aerztin, was mir gut tun würde, und sie war sehr streng im Einhalten der Diät. Daher bekam ich kein Fleisch. Zu Mittag hatten wir einen großen Teller Obstsalat, das heißt, es wurden Ananas, Melonen, Bananen, Pomelos und andere Früchte zusammengeschnitten und gut gemischt, in den Eisschrank gestellt und vor dem Essen leicht mit Oelmayonnaise übergossen; hierauf hatten wir manchmal eine Gemüsesuppe oder etwas frisches Gemüse; von eins bis drei Uhr ruhte die Dame, und ich schrieb mit der Hand oder las etwas, dann nahm sie ihr Bad (das ich schon vor drei Uhr in einem richtigen Badezimmer nahm), und später hatten wir Tee mit braunen Butterscheiben und Zwieback. Um sieben Uhr abends wurde Abendbrot gegessen – Suppe, zwei Gemüse, Pudding, und dann lasen wir oder plauderten, und gegen zehn Uhr, wenn nicht früher, mußten wir alle militärisch streng im Bette sein. Ich ging ganz gern zu Bett, denn ich war immer müde, doch oft befiel mich ein Sehnen nach den sündigen Zeiten in Singapore, wenn ich mit Fräulein L. auf der nachtumkosten Veranda saß und ihren Portwein schlürfte, etwas mir hier ganz Verbotenes. Einmal hörten wir einen wissenschaftlichen Vortrag an, und in der Pause wurde Wein geboten. Mein Cilliermagen, von Jugend an schon an den verderblichen Rebensaft gewöhnt (obschon unterwegs oft Monate vergingen, ohne daß ich im Ernst daran dachte), verlangte danach; doch Dr. I. führte mich fort, indem sie behauptete, daß man ohne Alkohol gesünder in Kopf und Magen verbliebe. Von besonderer Gesundheit merkte ich indessen aus diesem einen Grunde nichts, und im Kopf war ich nach Aussage der Wissenden ohnehin nie gesund gewesen …

Es war ein stilles Leben. Am Tage arbeitete ich fieberhaft, am Spätnachmittag verschwand ich in die Stadt, wanderte stundenlang herum, wie das so meine Art war, sog ein, lernte, forschte; nach Sonnenuntergang ging ich rastlos auf dem Rasen auf und ab, obschon ich wußte, daß sich Giftschlangen da aufhielten, und dann, nach der Mahlzeit, wenn sie alle in ihre Bücher vertieft waren oder Herr I. aus dem Buche Ruth oder anderen Bibelteilen vorlas, lauschte ich dem Rufe des Toke, der großen Hauseidechse, die über einen halben Meter lang, aber ganz ungefährlich war und die an der Mauer emporkletterte, den Kopf zurückwarf und ihr lautes to-ke, to-ke, hören ließ. Um uns war indessen auch ein ganzer Tiergarten. Frösche sprangen bis an die Verandastufen heran und quakten bekümmert, denn die Trockenheit wollte kein Ende nehmen; Eidechsen liefen um uns herum, und allerlei Nachtgetier, vom Licht angezogen, umschwirrte uns: Mücken, die gehörig stachen, Bananenfalter, braune Motten, fliegende Ameisen, schwarze Nachtkäfer, und manchmal mußten wir direkt das Licht ausblasen, um uns ihrer einigermaßen zu erwehren. Zum Weinen war 's!

Die erste Nacht, als Herr I. von einer langen Fahrt durch das Innere bis nach Südchina hinein zurückkehrte, hörte ich ein Brüllen wie das eines eingesperrten Rindes, und zu all dem Lärm, der schon vom Dienerviertel hinter dem Haus immer erklang, brachte mich das ganz zur Verzweiflung. Nun schnarchte der arme Missionar zu allem Ueberdruß noch wie ein Wasserbüffel, der hungrig war! Am Morgen aber sprachen alle über die lästigen Brüllfrösche im Garten, und ich bat Herrn I. im Stillen ab. Von da ab hörten wir sie jede Nacht und oft schon vor dem Schlafengehen.

Meine Qual waren die Dienerinnen und ihre unzähligen Kinder, die meine Nerven ewig in Unruhe brachten. Ich will von ihnen nur ganz wenig erzählen. Wenn sie die menschlichen Lärmmaschinen gewaschen hatten, puderten sie den Mädchen immer das Gesicht, doch nicht wie wir das tun, sondern sie machten aus Mehl feine weiße Punkte darauf, daß die Wangen wie ein Sternhimmel aussahen. Das fanden sie schön. Nackt durften sie nicht sein, daher trugen sie ein Hemdchen oder ein kleines Lendentuch. Sie suchten im Gras um den Klong die dicken roten Käfer, die gebraten wurden, Fieber heilten und so gut schmecken sollten. Jeder Händler wackelte zu ihnen hinein, saß auf der Stufe des Dienerhauses und bot seine Waren feil. Dabei kaute und spuckte er Betel nach Leibeskräften. Der Speisenmann kam mit seinem Herd, seinen Schüsselchen und Töpfen und kochte im Hofe unter dem Mangobaum, dann setzten sie sich alle im Kreise – Urgroßmutter, Großmutter, Mutter und Kinder – und aßen mit den Pfötchen aus einem großen Napf. Nachts, wenn es zu unerträglich schwül war, lagen sie draußen auf den Steinfliesen im grellen Mondlicht.

Sie sprachen nur ihre eigene Sprache, und ich verständigte mich schlecht mit ihnen. Sie lachten über meine Versuche, doch das machte mir nichts. Es kommt bei dieser Sprache immer auf die richtige Betonung an, und lange sagte ich »Bitte, Dornen!«, wenn ich »Bitte, Wasser!« sagen wollte.

Sehr unterhielt uns der Bäckerjunge. Er wußte, daß er das Brot unbedingt im Papier bringen mußte, warum, ahnte er nicht. Auf der Brücke über unseren Klong blieb er denn auch immer stehen, nahm ein schon abgegriffenes, staubiges Laib Brot heraus und wickelte es ein. So übergab er es stolz an der Hintertür. Es war eingewickelt, wie verlangt …

Frau I. kam in die verschiedensten Häuser. In dem einen wohnte ein Junggeselle, und sie bewunderte da die Gläser, die immer so schön glänzten – viel schöner als die ihren daheim. Eines Morgens kam sie zufällig dahin und fand den bewunderten Boy damit beschäftigt, mit dem abgelegten Nachthemd seines Herrn ein gewisses Geschirr auszuwischen, dann das Trinkglas zu nehmen, es anzuspucken und mit diesem Nachthemd gut abzureiben. Seither hatte sie keine Sehnsucht mehr nach glänzenden Gläsern. So ist der Osten!

Die Dienstboten hatten es gut: jede Dienerin bekam zwanzig Ticals monatlich und freie Wohnung. Für die Kost für sich und ihre Familie sorgte sie selbst, doch da jede verheiratet war, lebten sie ganz gut. Der Gärtner, der die Bäume und schnellwachsenden Sträucher beschnitt und den Rasen kitzelte, bekam zwölf Ticals monatlich, und außerdem gab es noch Gehilfen für dies und das. Montags wurde gewaschen, Dienstags gebügelt. Es war alles gut und schön und mühelos. Ich dachte oft an meine armen katholischen Schwestern, die sich so plagen mußten, so einsam waren und die mir nie von Geld gesprochen hatten. Ich wünschte ihnen den Himmel; mehr konnte ich damals nicht tun.

Damit will ich nicht sagen, daß die protestantischen Missionare nicht gut gegen mich waren. Sie nahmen mich viel zu Festen mit, und jeden Mittwochnachmittag hatten wir Prayer Meeting (Gebetsvereinigung) in einem Privathause. Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich hatte von Leiden und Gebeten genug. Je öfter ich zu den Meetings ging, desto bockbeiniger wurde meine Seele, und je mehr wir von der Liebe Gottes beteten und sangen, desto sicherer wurde ich, daß er auf mich eine Pike hatte und mir nichts Gutes mehr geben wollte. Je näher der Kirche, desto ferner von der Gnade, bewahrheitete sich bei mir, oder war es, weil man einem leeren Magen (oder einer ausgehungerten Seele?) nicht predigen durfte? Morgens hatten wir Gebete, abends wieder, Sonntags Besprechungen außer dem Gottesdienst, und von Gebet zu Gebet wurde ich innerlich bösartiger. Ich konnte mir nicht helfen. Die Sorgen würgten mich, und das Leben war schal wie eine Suppe ohne Salz oder Fett. Ich war, was die Neu-Guineawilden treffend » rakuk« nennen. Zuwider, verärgert, bekümmert, willvoll böse und ungebärdig, gegen Gott und Menschen auflehnend gestimmt.

Wie seltsam es war, das Kind wiederzusehen, das ich daheim gekannt hatte und das mir nun als fast erwachsenes junges Mädchen hier im fremden Lande entgegentrat! Wir sprachen von unserer Vaterstadt, und meine kleine Halblandsmännin behauptete, daß da am Sonntagnachmittag selbst die Fliegen schliefen und es still wie in einer Kirche wäre. Ich wünschte, ich befände mich in dieser Stille, obschon ich mich an die schlafenden Fliegen nicht entsinnen konnte; unsere Fliegen schienen immer lebendig gewesen zu sein.

Sie erzählte von einer Riesenschlange, die sie am Vortage eben im Missionsgarten gefunden und mit einem Messer erschlagen hätten. Es war viel Gebüsch um den einfachen braunen Holzpfahlbau; kleine Klongs bildeten natürliche Zäune, hinter denen eine Unzahl lästiger Köter kläffte. Auf den trüben Wassern schwammen Wasserhyazinthen und Lotosblätter, in deren Mitte zuzeiten eine heilige rosenrote Lotos emporschoß. Von der Veranda aus sah man eine Pagode (einen Wat) auf einem mächtigen Hügel. Ein kränklicher Fürstensohn hatte noch niemals einen Berg gesehen und sehnte sich hinauf nach dem Norden, um einen kennen zu lernen. Da errichtete sein Vater diesen Hügel für ihn und baute einen Tempel darauf. Es wird nicht erzählt, ob dies das Herz des Prinzen beruhigt und befriedigt hat, doch die Bangkoker sind stolz auf ihre malerische Erhebung.

Die Häuser der Eingeborenen sind sehr einfach. Nur Asiaten können auf Matten in fast möbellosen Räumen in ewigem Halbdunkel leben und sich von Pflanzen und sonderbaren Gewürzen nähren. Ich war öfter Gast in der Bibelschule, und wir aßen alle unten im Hofe unter einem Blechschuppen, in dem auch gewaschen und geplättet wurde. Ein langer Holztisch in der fernsten und dunkelsten Ecke (ich bin zeitlebens ein Feind der Dunkelheit gewesen und habe nie das Licht, auch nie das Tropenlicht ausgesperrt) war Speisetisch, und darauf standen Blechteller und Blechschüsseln. Weil den Siamesen die starken Gewürze abgewöhnt werden sollen (ich weiß nicht, warum man den Bekehrten nicht wenigstens ihre unschuldigen Bauchfreuden läßt), wurden die ohnehin geschmacklosen Papayas oder Baummelonen einfach in all ihrer magenspaltenden Geschmacklosigkeit gekocht, und dazu gab es Reis, einen Tropenkohl, Süßkartoffeln in Scheiben oder nur in heißer Asche gebraten, und wenn einmal eine siamesische Würze hereindurfte, war es nie Pfeffer oder Paprika, sondern eine Fischmasse, die stark gesalzen war und zwei Meilen weit roch. Bis alles angerichtet war, war es halbkalt, etwas, das Asiaten auch unseren heißen Speisen vorziehen. Für uns schrecklich.

Die Mädchen, die hier lernten (Bibelstudien, Erdkunde, Schreiben, Englisch), waren schon erwachsen. Ein Schwede hatte seine farbige Frau hier hineingesteckt und war nach Europa auf Urlaub gefahren. Eines Abends fand meine junge Bekannte die Frau in hellen Tränen. Was ihr nur wäre, der »goldenen Lotos«? Ach, wie weinte sie um den »Vater ihres Kindes«. Schon das zeigt das Verhältnis an, in dem ein Weib im Osten zum Manne steht. Er ist ihr Herr, ihr Meister, der Geber ihrer Kinder …

Wenn ich schon Weib sein mußte, Gott sei Dank, daß ich ein weißes war. Im Leben mußte man scheinbar für kleine Gnaden schon dankbar sein …

Eines Tages lud mich Sopherl T. ein, mit ihr und den Bibelkindern den Fluß hinaufzufahren. Wir stiegen in ein wahres Riesenboot, saßen unten auf dem Boden auf Kisten oder Matten, je nach Veranlagung, und ließen uns von dem Mann mit seinem langen Lenkpfahl allmählich stromaufwärts schieben, denn das ist bezeichnender als rudern. Ein Mann bohrte vorn die lange, braune Stange in den sandigschlammigen Grund und der zweite Mann schob mit einer eben solchen Stange das Boot nach. Es ging langsam, gab einem aber Zeit, alles gründlich in Augenschein zu nehmen.

Der ganze Handel der Stadt spielt sich beinahe allein auf dem Flusse ab. Jeder Laden hatte seine richtige Seite dem Fluß zugewandt, und die Käufer blieben vor den Stufen stehen, handelten und feilschten vom Boot aus, ließen sich Waren herunterreichen und nahmen endlich, was ihnen am gelegensten war. Wunderschön geformte Messingwaren und Körbchen waren ausgestellt, doch trieben alle Händler, die bei uns Buden haben, hier auf dem Flusse. Wenn die Fische schon warm geworden waren, roch man sie aus der Entfernung …

Wir hielten unweit eines hübschen Gartens, die Mädchen sangen ein christliches Lied und begannen hierauf heißen Kaffee auszuschenken und allerlei Butterbrötchen zu verteilen. Gerade als wir mitten im Schmausen waren, kam die Tochter des Hauses, kniete oben auf den Steinstufen nieder, hob die gefalteten Hände feierlichst an die Stirne und lud uns im Namen ihres Vaters ein, ins Haus zu kommen und einige Yambu zu essen. Wir kletterten also hinauf, besahen uns das siamesische Heim (an dem wenig zu bemerken war), saßen im hübschen Garten, der einen Bach, zum Teich ausgedehnt, überschaute, und ließen uns abwechselnd vom Hausherrn und dessen Frauenanhang bestaunen, befragen und von den Mücken halbtot beißen. Sie wunderten sich sehr über meine Reisen und mehr noch darüber, daß ich keinen Mann hatte. War es schön, ohne Mann zu sein? Ich konnte die Frage nicht klar beantworten, weil ich nicht wußte, ob es mit einem Manne besser oder schlechter gewesen wäre.

Unterdessen sank die frühe Tropensonne hinter den herrlichen Wat, die in dichten Reihen den Fluß da und dort begrenzten und deren schöne Gartenwege sehr einladend aussahen. Wir fuhren nun im wachsenden Dunkel einen Nebenklong hinauf und einen anderen hinunter, bis wir weiter oben neuerdings in den Fluß mündeten. Da hatten wir das schöne Schauspiel der Leuchtkäfer, die in den Tropen größer und zahlreicher als bei uns sind. Auf den breitkronigen Uferbäumen saßen sie scheinbar zu Hunderttausenden. Auf einmal, wie auf ein gegebenes Zeichen, flammten alle auf, und nun sah es wirklich aus, als stünden die Bäume in Flammen, oder richtiger, als hätte man Weihnachtsbäume ungewöhnlichen Umfangs dahin versetzt. Das Licht dauerte einige Sekunden und erlosch, begann wieder nur, um zu versagen, und nie irrte sich ein Leuchtkäferlein. Alles ging am Schnürchen, immer zuckten die vieltausendigen Lichter in der gleichen Sekunde auf und vergingen im nächsten Augenblick.

Lucy, eine Indo-Malaienkreuzung, von Amerikanern auferzogen, in Siam lebend und sich als Europäerin fühlend, erzählte ihre Geistererfahrungen; Tscha Nam gab ein Märchen zum besten, die übrigen Mädchen sangen einheimische Volkslieder, und endlich sang Sopherl ein Lied aus der deutschen Heimat. Wie sonderbar das klang auf den trüben Wassern des Menam, der die Geheimnisse des Dschungels kannte und die schweren Teakhölzer, von Elefanten hineingeworfen, bis zu den Mühlen vor Bangkok gebracht hatte; inmitten der fremden Buden von matten Laternchen erhellt, mit schlüpfrigen Stufen versehen, die empor nachts mehr als eine Wasserschlange kriechen mochte; in Gegenwart dieser weißglimmenden Tempel und der stillen Mönche im gelben Gewand! Langstämmige Palmen spiegelten sich in den mondgefleckten Wassern, und als dunkle Schifflein trieben Gruppen von Wasserhyazinthen dem nahen Meere zu. Ueber uns flimmerten die Tropensterne feucht wie tränende Frauenaugen und die Laute eines fremden Volkes schnitten in das alte deutsche Lied. Seit über sieben Jahren trieb ich nun auf immer neuen Gewässern, unter Menschen, die kaum zu Freunden geworden, auf immer verlassen werden mußten. Gab es für Sterbliche ein undankbareres Los?

An Ayuthia, der ehemaligen Hauptstadt vorüber, gelangt man, sich stets nach Norden kehrend, zur Stadt Chiengmai, wohin sich in dem Jahre auch der König von Siam begab und mit einem Troß von achtzig Elefanten seinen Einzug in die Feste des Nordens hielt. Ein junger weißer Elefant, der im Dschungel gefunden worden war, wurde ihm da zugeführt, denn er war nach alter Sitte wie jeder Albino Eigentum des Herrschers. Das Volk aber jubelte, denn es war das Zeichen einer glücklichen Regierung, wenn ein junger Elefant geboren wurde.

Die Stadt ist voll alter Bauten, die Häuschen der Siamesen wie immer erhöht, also Pfahlbauten. Hier beginnen schon die Laosvölker mit ihrer eigenen Kultur, ihren schönen Märchen, ihren seltsamen Sitten. Wenn ein junger Manu einer Laosschönen den Hof macht, durchwandert er nach Sonnenuntergang die Stadt und singt zur Laute von ihren Reizen, ihrem Munde wie ein Granatapfel, ihren Wangen wie Scheiben frischgeschnittener Papaya und verspricht ihr – als höchstes Gut –, als seine Gattin nie arbeiten zu müssen. Endlich bleibt er unter der Leiter stehen, die zur engen Vorveranda führt und besingt noch einmal die Begehrte, die der Leiter den Rücken zuwendet. Sitzen die Eltern auf der Veranda und machen keinerlei Miene, sich bescheiden ins Haus zurückzuziehen, so hat er das gute Recht, sie mit Steinen zu bewerfen, bis sie es tun. Dann klettert er langsam die Leiter empor und setzt sich auf die andere Seite der Veranda. Sie schiebt ihm schweigend die Betelschale mit allem, was dazu gehört, hin, und allmählich plaudern sie, bis sie sich besprochen haben. Erst dann geht ein Vermittler zu den Eltern, und der Tag der Hochzeit wird festgesetzt.

In Chiengmai macht man auch die berühmten siamesischen Gewebe, von denen einzelne gold- oder silberdurchflochten, andere einfach bunt oder aus Wolle und Seide zusammen sind. Die Stoffe sind prachtvoll und farbenprächtig, das alte Liumuster, das wie eine aufsteigende Leiter oder Flamme wirkt, herrscht vor.

Mit dem Gesandten hatte ich, obwohl ich zwei Einführungsschreiben hatte, kein Glück, aber die Beamten waren alle sehr nett gegen mich. Der eine Herr machte mich mit einem echten siamesischen Prinzen bekannt, der mir unendlich viel über östliche Kunst sagte, doch der Teilhaber meiner wachsenden Bedrängnis war Herr I., der mir zum Schluß sogar Papier schenkte, damit ich wenigstens meine Arbeiten fortsetzen konnte. Ich schrieb damals neben allen anderen Beiträgen für deutsche und englische Blätter auch noch meinen Roman »Windlichter des Todes«, und weil dies ein so tiefes Versinken in mich selbst hinein erforderte, überkam ich jene Wochen, ohne wahnsinnig zu werden.

Die Schriftleitungen waren alle glatt »rakuk« geworden. Ich erhielt keine Belege, keine Gelder, nicht einmal Briefe. Mein Vertreter fühlte sich durch meine Briefe und wohl durch meine Vorwürfe entmutigt und verletzt, verlor die rechte Arbeitslust und schwieg sich betrübt aus. Ein Verhängnis folgte dem anderen, und an ein Verdienen war – weil ich doch nur kurze Zeit zu bleiben wünschte, – nicht zu denken. Es nimmt ein Handelshaus jemand vertraglich für ein oder zwei Jahre, nicht aber für Monate, und einige Sprachstunden hätten mich nicht ärmer und nicht reicher gemacht, mir aber viel von meiner kostbaren Zeit genommen. Man leistet nichts, wenn man sich zersplittert; ich wußte von Singapore her, wie mein Herz mich immer mit allen Fasern zum eigenen Werke zurückriß. Auch überkam mich die sehr berechtigte Ueberzeugung, daß ich nur noch wenige Jahre zu leben hatte und es bei mir auf eifrigstes Schaffen, nicht auf reines Geldverdienen ankam. Daheim hatte ich Haus und Besitzungen, hier draußen sorgte ich mich tot …

Alles war so kindisch, so tragisch bis an die Grenze des Lächerlichen. Nur Herr I. von der Gesandtschaft könnte bezeugen, was ich damals gelitten habe und wie sehr an der Nase man mich von daheim aus zog. Dadurch lernte ich so beschwerlich, aber so gründlich wie Leute in einem Märchen die goldene Lebensregel: »Was du auf Erden getan haben willst, das tue gefälligst selbst!«

Zuerst mußte ich Kost und Wohnung schuldig bleiben, und alles krümmte sich bei diesem Gedanken; hierauf konnte ich nicht mehr zur Bücherei fahren, sondern lief die riesige Entfernung von einer guten Wegstunde zu Fuß, weil ich doch schon Schuhe hatte und meine Füße mir von der Vorsehung unentgeltlich überlassen worden waren. Das – in der größten Hitze – machte mich ganz krank, so daß mir Dr. I. einige Dollar gab, damit ich doch wenigstens eine gute Strecke mit der Elektrischen fahren konnte. An allen Versuchungen mußte ich vorbeigondeln, und das war nicht ein augenblickliches Verzichten, sondern ein dauernder Schaden, weil ich aus diesem Grunde so viel wertvolles Anschauungsgut für die Leute daheim nicht mitbringen konnte. Auch verzögerte sich dadurch die Heimfahrt, die ich auf den Herbst des laufenden Jahres festgesetzt hatte.

So würzten der Sorgen viele meine rasch verstreichenden Tage, und oft durchweinte ich die Stunden, die andere der Ruhe weihen durften.

Das Fremdenviertel lag um und hinter der Si Lom, der Straße der vier Winde, doch die Ministerien, die große königliche Bücherei, der Palast und die hauptsächlichsten öffentlichen Gebäude überhaupt lagen am anderen Ende der Stadt, teilweise an den Ufern des Tschao Phiya Menam, und man fuhr selbst mit der Elektrischen noch eine halbe Stunde dahin, indem man beim Chaulalongcornhospital umstieg.

Der Palast des »leuchtenden und wunderschönen Erzengels« war so, wie man sich einen östlichen Palast richtig vorträumt. Die Dächer waren alle aus schimmernden Glanzziegeln, die Haken, wie Sicheln gebogen, aus funkelndem Gold, die Pagoden mit goldenen Dächern, die Mauern mächtig, abweisend, dick. Man ahnte Wunder dahinter, und stundenlang spielte im ersten Hof die eigentümliche siamesische Militärmusik. Europäern war der Eintritt verboten. Der gegenwärtige König hatte nur eine Frau, die er scheinbar sehr liebte, die er überall mitnahm und die mit ihm auch Tennis spielte, genau wie eine Europäerin. Anders war es vor wenigen Jahrzehnten. Da gab es noch Sklavinnen, und wer einmal in die Frauenstadt gekommen war, der durfte an kein Entweichen mehr denken. Es gab da als Wachen nicht Männer, sondern Amazonen – starke, uniformierte Weiber, die schon Recht schaffen konnten. Männer schenkten ihre Töchter dem König, Sklavinnen wurden gekauft, und ganz unmenschlich waren oft die Strafen, wenn eine dieser Unglücklichen es versuchte, aus der Stadt zu entfliehen.

Selbst heutzutage sind die Hinrichtungen noch schrecklich. Der Verurteilte wird auf einen öffentlichen Platz geführt, der Henker bittet ihn erst um Verzeihung, dann stopft er dem Unglücklichen nasse Erde in die Nase, die Ohren, verbindet ihm die Augen und bindet ihn zwischen zwei Pflöcken kniend fest. Dann tanzt er mit seinen Henkersknechten, alle in brennendes Rot gehüllt, den Schwerttanz und schlägt dem Verurteilten plötzlich das Haupt ab, so daß ein dreifacher Strahl von Blut hoch in die Luft schießt. Es tragen übrigens alle Gehilfen Schwerter, damit sie zuhacken können, falls dem einen der Hieb mißlingen sollte.

Dem Palast quer gegenüber befindet sich ein winziger Elefantentempel, in dem oft geopfert wurde, so daß der Duft von Blumen und Räucherzeug einem betäubend entgegenwehte. Manchmal wurde davor Theater gespielt, und ich konnte halbe Stunden lang wie angenagelt unter all den Eingeborenen eingepfercht stehen und den seltsamen Bewegungen der Spielenden zusehen. Die Finger waren so biegsam, daß sie wie lose Blätter an einem Stengel wirkten und die alte zugespitzte Mütze aus Perlen und Goldflitter, die glitzernde Jacke mit den Achselbogen, die Flügel ersetzen sollten, die mit Henna gefärbten Nasenlöcher, das weißgetünchte, maskenhaft stille Gesicht – alles war derart einem Märchen entnommen, daß ich mich davon nur schwer losreißen konnte.

Bei jeder Wegbiegung stieß man auf einen Wat, doch der schönste und prächtigste lag ganz in Palastnähe und wurde der Wat des Smaragdbuddhas genannt. Der schlafende Buddha war riesengroß und mit Edelsteinen verziert, in den Hallen und im großen Hofe standen unheimlich grinsende, überlebensgroße Steinwächter, greuliche Steinhunde kauerten in den Ecken, und größere und kleinere Pagoden standen, wohin man nur schaute.

Unfern davon war, hinter der herrlichen Thronhalle, der Dusitpark, der »Ort, wo alle Wünsche erfüllt werden«, und noch etwas dahinter gelangte man zu den Hofställen der heiligen weißen Elefanten, die in Wahrheit nicht weiß, sondern hellmausgrau sind, – prächtige, sehr gut gewachsene Tiere, die sich ihrer Heiligkeit voll bewußt sind und auch ihre Prachtzähne ungebrochen bewahrt haben. Mau darf sie besuchen und ihnen ergebenst Zuckerrohr überreichen. Sie bringen Glück, und ich hielt ihnen auch erwartungsvoll mein Bündel entgegen, gewöhnt vom Tiergarten her, die Gabe demütig mit dem umgedrehten Rüssel genommen zu sehen. Nichts davon! Kaum war ich nahe genug, so brüllte mich der Elefant an, daß ich förmlich zurücktaumelte, und riß mir die Opfergabe mit einem herrischen »Gib her!« auf Elefantisch aus den Händen. Er wußte, daß er der Herr war und ich nur der bescheiden Opfernde …

An all diesen Tempeln – diesen steingewordenen Träumen und Gedichten eines fremden Volkes vorbei – bog ich nach der Altstadt neben den vielen Klongs ein, denn für mich war das Leben des Volkes doch das, was über alle Tempel hinauswuchs, und dieses Leben spielte sich auf der verzimmerten, grüngestrichenen Brücke des Marktviertels ab, die wohl der Ponte di Rialto von Bangkok genannt werden könnte. Davor sah man in einem finsteren Zimmerlein eine Ersteklasseschule. Die Kinderchen, Mädchen und Knaben, Siamesen und einige fransenbehaarte Chinesen, saßen auf den Matten und bohrten an einer Tafel herum oder lasen einstimmig, mit der Stimme hinauf- und hinunterspringend. Die dunklen Köpfe wackelten vor Andacht, und der Lehrer dahinter, mit seinem Stäbchen auf dem einzigen Stuhl wirkte im Halblicht wie ein leitender Gott.

In den Buden verkaufte man Stoffe und Seiden, von Geräten hingen Pahom und Panungstücke, rote Taschentücher einfachster Art (damit die Betelspuren keine Flecke hinterließen); in Wachsläden verkaufte man Kerzchen, Wachskugeln, Wachsfigürchen und eine besondere Wachsart, die weich und etwas klebrig war und mit der sich die Frauen die Lippen bestrichen, bevor und nachdem sie kauten, um das Gegerbtwerden der Lippen zu verhindern.

Da konnte man die feinen Silberwaren bewundern, die schönen Blumengewinde kaufen, die Gästen bei Festen um den Hals geworfen wurden, durfte sich an siamesischen Töpferwaren ergötzen, und daneben flutete das Leben des Ostens, seltsam, fremd und immer neu …

Ich könnte noch stundenlang von Siam weitererzählen – von den Schulen, die ich besuchte, den Theatervorstellungen, den kleinen Haushaltungen bei Missionaren, den behaglichen Abenden bei Frau Boch, die immer eine echte Wienerspeise für mich bereit hatte und die in einem Hause mitten in der Stadt wohnte, von dem aus man das Treiben der Chinesen in all den vertrautesten Einzelheiten aus erster Hand studieren durfte – wertvolle Kenntnisse, die aber nur für Schriftsteller kostbar sind und auf die gewöhnliche Sterbliche nur zu gerne verzichten, aber von jedem Lande darf ich gewissermaßen nur den feinen Flaum seines Zaubers ein wenig abstreifen und zur Probe vorzeigen. Zu lang, zu reich, zu schwer vor allen Dingen ist die Fahrt gewesen …

Nun begannen, nach dreimonatigem Aufenthalt, die Qualen der Paßumstände. Ich würde ohne Geld überhaupt nicht an ein Fahren gedacht haben, wenn ich nicht von Singapore aus verständigt worden wäre, daß man beim deutschen Konsulat in Kalkutta eine Kraft suche. Auf diese Aussicht hin – nun war ich verzweifelt genug, hoch zu springen – gestattete man mir nicht nur, meine Schuld unbeglichen zu lassen, sondern lieh mir das nötige Geld für die Zweiteklassefahrt bis nach Indien. Ich hatte Glück, die Schiffahrtsgesellschaft ließ die Zweite zu (auf manchen Strecken dürfen Europäerinnen schon auf behördliche Anordnung nur in der Ersten fahren), und nun kam die Visumplage. Ich ging mit schlotternden Knien zum britischen Löwen und legte meinen Paß vor. Ich wurde nicht, wie das sonst bei Konsulaten so oft Sitte ist, deswegen angeschrieen, sondern der Beamte war sehr höflich. Ich erklärte ihm die Sachlage und meinte, daß ich zeitlebens in Siam verbleiben müsse, wenn der Paß nicht genügte.

»Wenn es sich nicht um die Einreise nach Indien handeln würde – die Behörden dort sind sehr streng, und überdies sind Journalisten sehr gefährlich!«

»Oh weh,« dachte ich, »gefährlich sind sie wohl nur in den Augen des Gesetzes und nirgends sonst!« und ich versuchte ihn von meiner persönlichen Ungefährlichkeit zu überzeugen. Er lächelte und bat mich nur, Belege meiner englischen Arbeiten zu bringen. Das tat ich, er versprach, sie nach Indien vorauszuschicken, und gab mir das Visum auf den letzten freien Platz, allerdings nur gegen das Versprechen, nie etwas über Politik zu schreiben.

»Visiert habe ich den Paß,« meinte er liebenswürdig, »aber garantieren kann ich nichts! Hoffentlich haben Sie Glück!«

Ich bezahlte acht Rupien und verschwand. Indien war ja das Land meiner Träume. Würde sich wie in Japan der Traum auch erfüllen?

Zuerst hatte ich die abenteuerlichsten Pläne gehabt – mit einer Karawane über Chiengmai über die Berge, auf einem Elefanten reitend; dann über die verschiedenen Flüsse hinauf und hinunter bis an die Grenze Birmas, aber dann kamen die hohen Kosten zur Ungewißheit des Reisens, die gefährliche Einsamkeit, meine Unkenntnis der östlichen Sprachen, und endlich brach nach den ersten Regengüssen, nach dem Drachenwind (dem Märzwind, wenn man alle Drachen steigen ließ und der König an dem Sport teilnahm) die Cholera in Bangkok aus.

Wenn sie einmal einreißt, sterben die Leute wie Mücken. Die Klongs sind alle verseucht, und ungeachtet der Warnungstafeln wird weiter gebadet, gewaschen und mit diesem scheußlichen Wasser auch der Mund ausgespült, so daß an eine Einschränkung der Gefahr nicht gedacht werden kann. Die Ausscheidungen der Kranken werden bekanntlich in diese Kanäle geworfen und der grüne Schlamm setzt sich – Tausende von Bazillen enthaltend – am Ufer an, wird von der Sonne getrocknet und vom Wind durch die Stadt getragen. Wir kochten alles, auch das Wasser, und aßen kein Obst, wenigstens nur Obst, das daheim geschält wurde und oft noch mit siedendem Wasser abgewaschen worden war. Dennoch hilft auch das nicht immer, denn Herr I., der nirgends außer Haus etwas anrührte, erkrankte an der Cholera. Er klagte über Schmerzen um den Nabel, krümmte sich, hatte Untertemperatur und verfiel bald in die gefürchteten Krämpfe. Ein Glück, daß seine Frau Aerztin war! Sie machte einen heißen Einlauf, legte heiße Wärmflaschen auf Bauch und Rücken, kochte schwarzen Kaffee, denn dies erhält die Herztätigkeit, und entriß ihn auch ohne Serum (das indessen auch nur hilft, wenn man es sofort zur Hand hat) dem Tode, doch konnte man direkt sehen, wie das Fleisch von den Knochen fiel, das heißt, es sank ein, weil der Körper so schnell alle Flüssigkeit verlor. In zwei bis drei Stunden ist ein Erkrankter oft schon tot. Ich hatte keine Angst, erstens, weil mir am Leben nichts lag, zweitens, weil die Cholera eine so sympathische Krankheit war, die schnell kam und entweder schnell zum Tode oder schnell zur Genesung führte. Herr I. sah am folgenden Tage aus wie jemand, der drei Wochen zwischen Leben und Tod gelegen hat …

Ein anderer Fall erschütterte mich auch sehr. Unweit von uns war ein dänisches Großhandelshaus. Alle Angestellten wurden Samstagvormittag zusammengerufen, und es wurde ihnen das Antiserum eingespritzt. War der eine junge Däne schon angesteckt gewesen oder war ihm zu viel Choleraserum eingeimpft worden – Gott weiß es; jedenfalls erkrankte er Montag früh und war vor Sonnenuntergang eine Leiche. Dies ließ mich sagen, daß ich mich vor der Cholera nicht fürchten, ihr aber auch nicht entgegenlaufen würde. Wenn man mit dem Serum starb, konnte man sich wahrlich die zwölf Ticals ersparen. Ich sparte auch da gern, ich armer Teufel!

Der Abfahrtstag kam. Ich hatte von Frau Dr. I. zum Abschied ein unverwüstliches Seidenkleid und einen neuen Hut bekommen und ein Missionar hatte erzählt, daß es sich in der Zweiten angenehm reiste. Das glaubte ich schon damals nicht, doch ist es möglich, daß ein der Landessprache mächtiger Missionar, der das Volk und besonders Gerüche und Kinder liebt, unter solch einer Fahrt nicht geradezu leidet. Ich hatte erst eine lange Mühe und Beschwerde, überhaupt einen Sitzplatz zu erobern – eine ernste Sache in einem Zug, dessen Endziel zwei Tage entfernt liegt – und dann saß ich in einer Vertiefung des langen Wagens mit einem Hindu-Ehepaar zusammen, das aus einer Menge von Schachteln, Koffern, Flaschen und Gerüchen und zwei Kindern – einem verplärrten Jungen und einem nie ruhigen Mädchen – bestand. Was diese Leute um Wasser in den gewissen Ort gingen! Den Tschao Phiya Menam hätte man damit füllen können, doch nicht ihre Mägen! Und was sie alles aßen! Gekochte Eier, Reis, eine Mischung, die gewürzter Dal zu sein schien, Tschipati, gepickeltes Gemüse und kandiertes Zuckerwerk, das alle Farben des Regenbogens hatte. Erst aßen sie alle, dann wanderten sie der Reihe nach hinaus, dann zogen sie sich um, dann tranken sie Wasser, dann aßen sie wieder, gingen neuerdings hinaus und so weiter, daß sie nicht eine Sekunde Ruhe gaben. Das Mädchen wollte mit ihrer Kopfmütze aus gestickter Seide, die oben auf dem Scheitel thronte, und ihren weiten seidigen Gewändern, die nach Sandelholz und Babywasser rochen, stets an mir vorbei ans Fenster, und alle versteckten Stöße gegen die Knöchel halfen nichts. Warum muß ein Körper immer dort sein, wo er räumlich nicht hingehört? Warum müssen sich die, deren Geschick abseits von Liebe, Ehe und Kindern liegt, von den Ehemännern und Kindern anderer ärgern lassen? Ich kann recht brummig sein, und in einer stillen Art gab ich dem Kinde mehr Püffe als einem Hund in sieben Jahren – aber vergeblich! Asiatenfüße sind abgehärtet.

Ich war so unglücklich über dieses Reisen, über das Geschrei und Gepolter in den angrenzenden Abteilen, das lästige Kind, das immer meine Zehen, Knie und Aussicht gefährdete, über die Gerüche, die meine Nase schiefschraubten, über den Umstand, daß ich als Europäerin mit diesem Riffraff durcheinandergeworfen wurde, daß ich weder aß, noch trank, noch sprach, noch mich – bis auf die abwehrenden Püffe – irgendwie rührte. Das war dem Mädchen und den Indern scheinbar allen ein unerklärliches Wunder, daß einmal ein Weißer, der sich bekanntlich auch ohne Muß drehte, so still wie ein indischer Fakir saß, daß mir der Balg, als ich mich niederlegte – man machte uns einfache Betten aus den umgeschlagenen Bänken, und der Inder mußte hinauf ins Bett über mir kriechen – Wasser auf die Beine goß, wahrscheinlich, um zu ergründen, ob ich eine Tschaureil, ein Trug der Sinne, oder wahrhaft ein Mensch war. Ich verfluchte sie, leider in Englisch, bei Siva, dem Zerstörer, und wünschte ihr Unfruchtbarkeit durch sieben Erdenleben, von der gelinden Hoffnung erfüllt, daß, wenn der Fluch auf mich zurückfiele (wie Flüche es angeblich tun), ich wenigstens sieben Wiedergeburten hindurch keine Gefahr laufen konnte, Kinder zu haben. Es gibt zu jeder Wolke bekanntlich die Silberkruste …

War es die Verwünschung bei Siva oder waren die Inder zur Ueberzeugung gekommen, daß ich, wenn ich schlafen konnte, doch in gewissem Grade menschlich sein mußte, jedenfalls boten sie mir am folgenden Morgen Eier an und erzielten ein Lächeln und weniger Püffe gegen die Knöchel der kleinen Zudringlichen, doch lehnte ich die Eier ab, weil mir in dieser Umgebung alles zuwider war und ich überdies nichts tat, als dharmaartig sitzen zu bleiben, so daß ich des Essens nicht bedurfte. Ich habe mir daher schon mehr als einmal gedacht, daß ich mich hätte mit der Erika unter einen Glassturz stellen und als Hungerkünstlerin gegen Geld bewundern lassen sollen. Das hätte mir vermutlich mehr Ruhm und Geld als die Schriftstellerei eingetragen. Warum schenken einem die Götter immer die Gabe, die am bestimmtesten zum Fluch wird? Hätte ich zum Beispiel nichts gekonnt, so würde ich nun daheim in viel Behaglichkeit Pfannkuchen gebacken und unsere anderen herrlichen österreichischen Mehlspeisen hergestellt haben, mir und anderen zur Freude.

So aber roch ich Speisen, die einer Kloake zu entstammen schienen, und nasse Kinderhöschen und Kleider, die in alten Truhen gelegen hatten, vernahm das laute Geschwätz der Chinesen (so zu schreien vermag kein zweites Volk, nicht einmal ein Südseeinsulaner) und das schrille Lachen einiger Mischlinge, die mit einem dicken Manne schäkerten, wie die lustigen Weiber von Windsor mit Falstaff. Dreißig Leute in einem Langwagen und nicht zwei von der gleichen Farbe! Sprachen wie zu Babylon und Umgangsformen wie im Ostende von London! Und darunter saß ich, weil ich unterbezahlt wurde. Wenn ich noch aus Ueberzeugung gesessen hätte!

Die Zwangslage lehrte mich, abgesehen von Lebenserfahrung und Bitterkeit, doch allerlei, was schriftstellerischen Dauerwert hatte. Das Verhältnis der beiden Ehegatten zueinander gefiel mir zum Beispiel sehr gut. Er war wie ein Zwergpapagei aus Panama, kostete alles, ehe er den Lockschrei ausstieß, der dem Weibchen andeutete, daß es getrost zufallen konnte, immer salaamte er, wenn sie ihm etwas reichte, immer sie, wenn er etwas austeilte, und das Geld war in ihrer Verwaltung; immer zog sie es aus ihrem geräumigen Busen hervor, wenn sie ein »Kracherl« des Orients (noch weit unschmackhafter als die unsrigen) erstehen wollten. Sie lächelten sich häufig zu, und er erzählte ihr scheinbar eine ganze Menge unterhaltender Erlebnisse, denn sie hörte aufmerksam und sehr belustigt zu.

An der Grenze ereignete sich etwas ungewollt Heiteres. Es gab die übliche Zolluntersuchung, die Paßprüfung, und endlich kam ein Beamter auf mich zu und begehrte mein Cholerazeugnis, nämlich den Beweis, daß ich gegen Cholera geimpft worden war. Die ganze Nacht hindurch hatten mir meine Mitreisenden wenig Schlaf gelassen, und ein Bahnangestellter hatte immer wieder in allen Betten (doch nicht in dem meinen) nach einem verlorenen Bettlaken gesucht (es wird ungeheuer gestohlen), so daß meine Laune noch unrosiger war, als die Frage, hinter der sich drohend zwölf Ticals samt der Cholera bäumten, an mich gestellt wurde. Dicht an meiner Seite, prall aufstehend, waren die Speere und Pfeile aus Neu-Guinea, unangenehme Dinge für friedliebende Menschen, und daneben saß ich und starrte ihm finster und ungewollt abweisend ins Gesicht, zog die Brauen noch mehr zusammen und erklärte trotzig: »Ich werde nicht die Cholera haben!«, als ob die Sache rein von mir abgehangen hätte. Ob der Beamte glaubte, daß sich die leibhaftige Cholera in der Tat vor so jemand fürchten würde oder ob mein Europäerblut ihm genug Ehrfurcht einflößte, mich ungeschoren zu lassen, habe ich nie ergründet. Ich weiß nur, daß er mich nicht mehr nach Zeugnis oder Cholera fragte und mich die Mitreisenden mehr denn je unter die Geister einreihten.

Einige Stunden vor Penang kam ein dicker Malaie in den Zug und setzte sich neben mich, die Füße weit ausstreckend. Unter anderen Umständen hätte ich ihn verwünscht, so aber hielt er das zappelnde Mädchen vom Fenster ab, und als er mir, weil er sich unaufhörlich reckte und streckte, »Malaria« zuraunte, fühlte ich sogar ein menschlich Rühren mit ihm und schenkte ihm mehr Platz und ein mattes Lächeln. Das Hindukind versuchte noch einige Male, über seine Beine aus Fenster zu gelangen, aber diese waren dick und fest wie Teakhölzer, und ich saß geschützt und ungestört in meiner Ecke und taute bis Penang langsam auf.

Die Fähre kennt nur eine Klasse, und ich wurde daher in den weiteren zwanzig Minuten Mensch, fuhr sofort ins Jungmädchenheim und überraschte die Bekannten dort, die am Abend nichts als aus dem tiefen Stuhl zwei Füße in Tan-Kha-Kee-Schuhen und einen Wuschelkopfanfang tauchen sahen und mich dann begrüßten, ehe ich noch das Buch gesenkt hatte.

Diesmal hatte ich ein Einführungsschreiben an den Konsul von Siam und seine deutsche Gemahlin; beide nahmen sich meiner liebenswürdig an und führten mich überall herum. Gegen Abend kreuzten wir den botanischen Garten und erreichten den Bergabhang, den herab viele gelbe Affen tollten. Sie hatten gar keine Angst vor dem Kraftwagen, nahmen ruhig Nüsse und Bananen von uns entgegen und jagten wie toll bald den Berg hinauf, bald den Berg hinunter, und ich unterhielt mich am besten, wenn der Affe eine Aeffin beim langen Schwanz packte und sich von ihr nach oben ziehen ließ.

Um elf Uhr abends mußte ich unten am Hafendamm stehen, um ein Viertel nach dem Schlag fuhr die Fähre zum Schiff ab. Verpaßte man auch die zweite Fähre, so blieb man in Penang und verlor überdies die Karte. Ich hatte eine Karte mit Unterbrechungsgültigkeit für Birma genommen, denn um jeden Preis wollte ich diese Feste des Buddhismus kennen lernen und die Straße von Mandalay, die Kipling besungen hatte.

Wenn ein Mensch Pech hat, so hilft ihm nichts – er hat es! Wie ist es sonst zu erklären, daß von allen Reisenden gerade ausgerechnet ich in die einzige Kabine gesteckt wurde, die eine Frau mit einem brüllenden Einjährigen bewohnte? Solche Lungen sind nicht wiederzufinden! Und immer brüllte das Ungeheuer, wenn es in die Kabine gebracht wurde, weil nämlich Mutter und Kind die erste Nacht aus dem Bett gefallen waren. Dumme Mutter und dummes Kind, aber in welchem Zusammenhang steht ein Schriftsteller zu dem Vorfall? In solch selbstsüchtigen Redensarten erstickte ich das noch immer schlummernde idealistische Begehren, den beiden armen Wanderern zu helfen oder doch freundlich zu begegnen. Es war eine mich über alles übrige grämende Tatsache, daß die ewigen Stöße des Schicksals, das ewige Vereiteln all meiner Wünsche, Pläne und Hoffnungen, das Unheilvolle, mich wie einen Affen in der Luft nur an einem schwachen Ast baumeln zu lassen, in mir eine Kälte gegen andere und eine Bitterkeit großgezogen hatten, die ich nicht zu überwinden vermochte. Lange Jahre hindurch hatten mich meine Leiden weich und mitfühlend gemacht, und nichts war imstande gewesen, meinen sehr betonten, sich noch in Japan nach allen Richtungen hin ausübenden Idealismus zu dämpfen, doch nun war ich bei einer dumpfen Hoffnungslosigkeit angelangt, die mich denken ließ, daß ich immer und an allen Orten in der Hölle schmoren würde, ob der Ort nun die Stadt der zehntausend Pagoden, des herrlichsten Feuerberges, der wildesten Gegend oder der schönsten Menschen war, und ich sah ein, wie recht Dr. Johnson hatte, wenn er behauptete: »Wo es keine Hoffnung gibt, kann es auch kein Bestreben geben.« Und in mir starb Tag auf Tag die Hoffnung dahin …

Dennoch ließ ich nie einen einzigen Tag lang meine Arbeit fallen. Vernichten, in die unterste Hölle verdammen, konnte mich die Macht, die mit mir spielte, aber wenn ich das Leben einmal abschüttelte, so wollte ich mein Werk dieser Macht mit den Worten zu Füßen werfen, daß mein Mißerfolg nicht meine Schuld gewesen. Auch hatte ich etwas unternommen, und das wollte ich durchaus zu Ende führen – der Vorsehung zum Trotz, wenn es sein mußte! Dieses unbedingte fraglose Festhalten an einem Entschlusse hat mir zum Schluß den Sieg gebracht.