|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Durch die Deltas des Irrawaddy glitten wir hinaus ins freie Meer. Obschon ich ein anderes Schiff genommen hatte, wollte es der tückische Zufall, daß ich mit dem gleichen Baby zusammentraf. Wie sich Mütter unnötigerweise tyrannisieren lassen! Einmal schlug sie das Kind zu sehr, dann ließ sie es planlos alles machen, auch ihr Silbergeld in der Kabine herumwerfen. Die halben Nächte mußte sie ihm vorsingen, ehe es schlafen wollte. Natürlich war sein Schlaf- mein Wecklied …

Vor mir lagen neue Schwierigkeiten. Wie würde es mit dem Landen sein? Welche Sorgen, welchen Aerger würde ich mitzumachen haben? Schon waren wir gezwungen gewesen, eine genaue Liste unseres Gepäcks auszufertigen, zu beschwören, daß wir keine Streichhölzer im Koffer hatten, daß wir kein Kochgeschirr mitbrachten, daß wir weder Tabak noch Seide hatten … kurz, wir hätten schon vom Ausfüllen der Zollisten Schreibkrämpfe verdient.

Die Fahrt geht ohne Abwechslung vor sich, bis man sich der Mündung des Huglis, eines Arms des berühmten heiligen Ganges nähert, und da man viel von den herabschwimmenden Leichen gelesen hat, wartet man selbstredend eifrig auf diesen Anblick, ganz vergessend, daß es hier nicht nur schon die gefürchteten Krokodile, sondern vor allem die gefährlichen Raubfische gibt, die auf solches angeschwemmtes Gut noch eifriger als Reisende warten. Auch sonst merkt man nichts von Indiens Romantik oder dem heiligen Fluß hier an der Mündung und den Strom aufwärts. Die Ufer sind bei Flut kaum eine Handbreit über Wasser, unendlich langweilig und flach, mangrovenbewachsen, und tiefer drinnen Reisfelder und Sumpfdschungel aufweisend. Man kriecht langsam aufwärts, hat den am höchsten bezahlten Lotsen der Welt an Bord und erfährt, daß sich das Bett des Flusses durch Sandanschwemmungen unaufhörlich ändert.

Dörfer tauchen auf und verschwinden, dunkle Gestalten arbeiten am Ufer oder schleppen Säcke in Warenhäuser; Fabrikschlote werden in der dunstigen Ferne sichtbar, und feine Regenböen wechseln mit glühender, oft stechender Sonne …

In der Nähe meiner Kabine treibt sich seit Rangoon eine Wache herum, steht da – nicht fünf Schritte von meiner Türe – mit aufgepflanztem Bajonett, und ich weiß nicht recht, ob Schriftsteller wirklich so gefährlich sind, oder ob die Wache, die mich immer so scharf ansieht, doch nicht mir gilt. Vor Kalkutta wird mir Gewißheit darüber, denn nun stehen wir alle auf dem Deck, und Erste wie Zweite verschmelzen ein wenig, da wir zur ärztlichen, zur Zoll- und zur Paßuntersuchung hinauf beordert sind. Ein netter Geschäftsmann erklärt mir die aufsteigenden Kirchturmspitzen, die Kuppel des Regierungsgebäudes und so weiter, zeigt den Palast derer von Oudh, die einst halb Kalkutta besessen haben und heute fast völlig verdrängt sind. Dabei erzählt er mir auch, daß ein hoher politischer Gefangener an Bord ist, der an der Lungensucht leidet und gewissermaßen sterbend von Birma zurück in die Heimat befördert wird, um im britischen Sanatorium untersucht und vielleicht in die Schweiz geschickt zu werden – zu seinem eigenen und seines Landes Besten. Nun fürchtete man indessen feindliche Kundgebungen und fuhr tatsächlich bald darauf an einem Hafendamm vorüber, auf dem eine Menge Leute mit gelber Ghandimütze standen und winkten, schrien, die Hände durch die Luft wirbelten …

Tausende von Menschen warteten auf die Ankunft unseres Schiffes, und daher krochen wir langsamer als sonst den Fluß hinauf. Als wir die ersten Bauten der eigentlichen Stadt erreicht hatten, nahte der weißlackierte Regierungskutter, und der politische Gefangene wurde von indischen Dienern die Leiter hinabgetragen und nahm auf dem Deck des Kutters Platz, so daß ich ihn einige Minuten lang beobachten konnte. Persönlich kann ich nur sagen, daß er von mehreren Engländern sehr höflich begrüßt, und daß alles für sein Wohlbefinden getan wurde. Am nächsten Tage muß das Urteil der Aerzte ein sehr ungünstiges gewesen sein, denn er wurde freigegeben und kehrte zu seiner Familie in der Umgebung der Stadt zurück. So viel ich mich erinnere, fuhr er später nach der Schweiz ab. In solchen Fällen ist es sehr schwer, ein Urteil zu fällen.

Das Schlimmste kam nun, denn der Paßbeamte wartete auf mich, und ich knickte auf dem roten Lehnstuhl der Ersten zusammen. Zu meiner Verwunderung fragte er nicht nach Geld, nicht nach meinen übrigen Papieren. Er überstempelte das Visum und gab es mir lächelnd zurück. Ich flog die Schiffstreppe hinab um mein Gepäck.

Wie heiß es war! Wie ich hinter den schwarzen Kulis samt meiner teuren, aber mir immer schwerer werdenden Erika raste, wie man mich um Bakschisch da und dort halbtot quälte, wie der Kraftwagenlenker die Straße des christlichen Jungmädchenheims nicht finden konnte und wie ich endlich im besagten Heim drei Stockwerke hinaufschnob und keuchte! Doch zum Schluß hatte ich ein Zimmer ganz am Ende des Hauses, mit zwei Fenstern, einander schräg gegenüber, mit Bett, einem Ankleidetisch, der, wenn der Spiegel niedergelegt wurde, ein Tisch war, und einem Schrank, in den ich schnell meine wenigen Habseligkeiten stopfte.

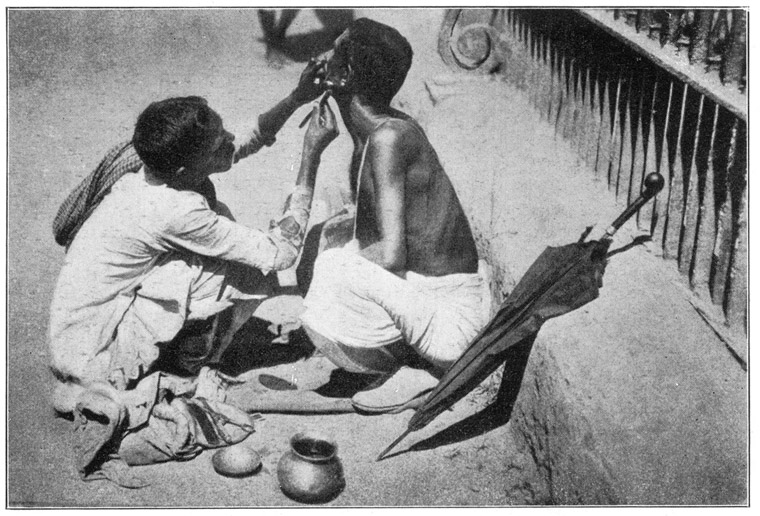

Kalkutta (Indien): Ein Straßenbarbier bei der Arbeit.

Es gibt Orte, die einen ohne jede Veranlassung heiter stimmen. Natürlich war die Stadt die erste wirklich schöne Stadt, die ich seit Neuseeland angetroffen hatte, aber dennoch war es nicht die Pracht und Größe, die stellenweise sogar London vortäuschte, was mich derart innerlich fröhlich werden ließ. Am ehesten noch das schöne, glatte Pflaster, über das meine Tan-Kah-Kee-Schuhe wie der losgelassene Sturmwind flogen. In weniger als einer halben Stunde erreichte ich von Middleton Square, die prächtige Chowringheestraße entlang, am Museum vorbei, durch die Court House Street den Dalhousieplatz, wo das Hauptpostamt, die wichtigsten Banken, Geschäfte und so weiter waren, eine Entfernung von unbedingt zwei Meilen, wenn nicht mehr, außer wenn man den Maidan oder riesigen Platz unweit der Landungsorte kreuzte, der zu allerlei Sport und Belustigungen diente.

Ich lächelte sehr vergnügt in mich hinein, denn Kalkutta begeisterte mich mit seinem neuen Gepräge. Die heiligen Kühe wackelten an einem vorbei, und immer war es der Mensch, der ausweichen mußte. Einmal dachte ich mir eben, wie es wäre, wenn man einem heiligen Rind einen unheiligen Fußtritt gäbe – da brüllte mich so ein Hornvieh an, als ob es in meinem Herzen gelesen hätte. Vor dem Museum, das wunderbar geräumig und sehr reichhaltig ist, und in das ich unzählige Male eintrat, saß oft ein Zauberer mit Schlangen, die ihn umwanden oder auch über das Pflaster hin zu entweichen trachteten. Er liebkoste sie, er führte allerlei Kunststücke mit ihnen aus und verkaufte dabei in Fläschchen kleine Mengen fragwürdiger Arzneien. Ein anderer Mann in einer weniger belebten Straße hatte immer Eidechsen um sich, verkaufte die etwa dreißig Zentimeter langen Tiere, beschrieb ihre heilenden Kräfte, rieb sich mit ihnen die Arme, die Beine, die Brust und sammelte die feuchte Ausscheidung um die Tieraugen, die er Eidechsentränen nannte. Vielleicht sind sie ein Liebesmittel. Meine Unkenntnis des Bengalischen war mir sehr hinderlich bei solchen Erklärungen. Sonst ließ ich mich ruhig in dieses farbige Element hineindrücken und starrte so aufmerksam wie ein Asiate auf all das, was gezeigt wurde. Ein anderer Mann nahm den Leuten ihre Ringe ab und tauchte sie in eine Flüssigkeit, die ich jedenfalls für Quecksilber ansah. Der ganze Ring wurde wieder glänzend, doch geschah das nicht um des Ringes, sondern um irgend eines Zaubers willen, denn im echten Inderviertel verkauft man die unglaublichsten Amulette, Glückssteine, Zauberpäckchen, Erfolgsrollen, Liebesuhren und so weiter, und ein anderer Umstand, an dem der Globetrotter achtlos vorbeischießt, weil er soundsoviele Tempel abzuklappern hat, ist der, daß die Inder als Rasse geschlechtlich stark auf dem Hund sein müssen. Jede Zeitung aus indischer (nicht englischer) Feder bringt so viele Anzeigen, so viele Reklamen für Rezepte, wie man wieder »Mann« werden kann, – ein Zeichen, daß man durch die frühen Ehen bald aufhört, einer zu sein. Was es da für Pillen gibt, die man vor der Abendmahlzeit einnehmen muß, um zwei Stunden nachher – allerdings nur auf kurze Zeit – wieder Mann zu sein! Was für Haaröle, die das Gehirn stärken und beruhigen und deren Duft die Liebe sofort erweckt! Wieviele Pomaden, die einem auf die Beine helfen, wenn man um die Beine gekommen ist. Eine Flut von Anzeigen von Lebenselixieren, Pillen, Pulvern, Tränklein, Zaubermitteln, die eine verlorene Jugend zurückerstatten. Das ist ein trauriges Zeichen für ein so großes Volk und wird auch der Fluch Europas werden, wenn die heutige Unzucht der Jugend so weiterschreitet, wie man es mit Bedauern steht. Verschobene Lebenswerte führen verschobene Volkszustände nach sich …

Es gab immer noch etwas zu sehen. Die Straße war mein Lehrbuch. Da saß zum Beispiel ein verturbanter Inder mitten auf dem Pflaster vor dem Museum und ertrug eine Hitze, wie man sie nur im Brutofen hat. Neben ihm, an einer Kette, war eine Manguste, und ich starrte sie lange an. Sie erinnert an ein Wiesel, hat indessen einen spitzeren Kopf und ist etwas mausgrauer im Aussehen. Sie nimmt den Kampf mit jeder Schlange auf und läßt sich wie eine Katze zähmen, nur hat sie die unangenehme Vorliebe, auch an Türen, Schränken und Vorhängen emporzuklettern – eine unliebsame Gewohnheit, die mich von einem Ankauf absehen ließ. Mangusten haben für westliche Nasen einen unangenehmen Geruch und müssen daher als Hauslieblinge häufig gewaschen werden. Dabei stoßen sie die possierlichsten Laute aus, machen unerfreute Augen und knurren endlich verärgert auf, lassen sich indessen eine Wiederholung des unliebsamen Bades gefallen, ohne zu kratzen oder zu beißen.

Der Markt mit seinen Buden, den prachtvollsten Sachen, viel zu zahlreich, um aufgezählt zu werden, mit den Gäßchen der Sandalenkünstler, der Seidenhändler und besonders der Korbwarenhändler war ebenfalls mein Feld. Da sah man das bescheidene Hausen, das einfache Essen der Leute, das Mithelfen der Kinder, das dankbare Lächeln der Frauen, die in ihren weißen Saris an einem vorbeihuschten. Da kaufte ich reizende, billige Körbchen, Fasernbesen, Fächer – alles um ein Spottgeld, und da, in diesem Winkelwerk, spürte ich der Seele des Volkes nach; nicht in den prächtigen Tempeln, den vornehmen Straßen. Es war so schön, einen Mann mit unterschlagenen Beinen in einem Geschäft zu sehen, das eigentlich nichts als eine bedeutend vertiefte Nische war. Wie er da seine lange Huka rauchte, wie er die gewöhnlichen Kunden von seinem Thron aus abfertigte, wie er die alten Freunde zu sich und der Huka rief, wie die abgestreiften Sandalen vor der Oeffnung blieben, ohne daß jemand sie davontrug, wenn nicht eine heilige Kuh sie für etwas Freßbares hinnahm; ich betrachtete mit Mißfallen die bengalische Männertracht, die aus einem durchsichtigen weißen Lendentuch bestand, das in sackartigen Falten fast bis zu den Knöcheln flatterte und mir immer wie ein Leintuch vorkam, ähnlich dem, in dem Lazarus von den Toten auferstanden. Durch diese komischen Beinkleider wirkten die von Natur dicken Bengalen noch unfeiner, obschon gerade sie ungewöhnlich gebildet, fortgeschritten und nett sind. Die Mohammedaner, die hier nicht allzu zahlreich und meist nur zugereist sind, kleiden sich bunt, mit gestickter Weste und tragen einen Turban, dessen Enden sehr oft bis weit über den Rücken herabfallen.

Das Schrecklichste, was ich unterwegs gesehen, war an einem Festtage der Islamiten, bei dem es sehr heiß zuging und die Regierung sich sehr vor den üblichen Kämpfen zwischen den Angehörigen der feindlichen Religionen fürchtete, denn die Islamiten wollten Ziegen schlachten und die Hindus erlauben kein Vernichten des Lebens, in welcher Form es sich auch zeige. Die Iain gehen darin so weit, daß sie beim Sprechen ein Tuch Vorhalten, damit ihnen nichts Lebendes, wenn auch noch so klein, in den Mund fliege und so um das Leben komme. Es versteht sich, daß die sehr orthodoxen weder Läuse noch Flöhe vernichten dürfen, was ihre Nähe nicht sehr begehrenswert macht. In der Theorie stimme ich bei, aber was unter einer Maus in Größe ist, das vernichte ich mit westlicher Zerstörungswut. Vielleicht ist ihre nächste Wiedergeburt eine bessere, und wir sind beide zufrieden. Kurz, an diesem Festtage, an dem Kalkutta voll Militär und voll von Zugereisten war und sich der Maidan vor Menschen aus Grün in Regenbogenglanz verwandelt hatte, saßen in der Chowringheestraße auch viele, viele arg verstümmelte Bettler, denen etwas zu geben sehr verdienstlich war. Man gab denn auch viel. Da kam mir plötzlich ein Mann von mittlerem Wuchse entgegen, der vorn eines jener Tragbretter hatte, wie sie Leute, die Bonbons, Gemischtwarenkleinkram verkaufen, oder kleinere Hausierer überhaupt um den Hals geschnallt haben, so daß man sich das Gewünschte wie von einem Tisch zu nehmen vermag, und auf diesem engen Tragbrett, das nur zwei Lederriemen hielten, saß zusammengekauert eine blinde Frau, die durch Elend oder Krankheit so eingeschrumpft, so abgemagert war, daß sie auf solch einem Brette Platz hatte. In den verschiedensten östlichen Orten hatte ich eine Menge von Verstümmelungen gesehen und war ganz abgehärtet, aber da zog ich doch den Atem ein. Der Mann aber wanderte mit seiner mumienartigen, blinden, zusammengelegten Frau eine Straße hinauf, die andere hinunter und erhielt spärliche Almosen. Nicht viele Ehemänner werden ihren gesetzlichen Anteil um den Hals geschnallt herumtragen können, ohne sich davon beschwert zu fühlen …

Natürlich gab es auch Verstümmelungen anderer Art, doch, nichts mich ähnlich Erschütterndes.

Ich war »Besuch«, zahlte mehr als die bleibenden Inwohnerinnen, unterlag daher aber auch nicht der allgemeinen Hausregel, die begehrt, daß man vor zehn Uhr abends daheim sei und mehr als zweimal wöchentlich nicht später ausbleiben dürfe, auch wenn man um Erlaubnis angesucht habe. Auszubleiben hatte ich keinen Grund, denn ich kannte ja keine Seele, und deshalb saß ich bis zehn Uhr unten im allgemeinen Salon und las oder plauderte (nur mit Besucherinnen, denn bis auf eine waren die Insassen des Heims nicht entgegenkommend und auch vorwiegend Eurasierinnen) und dann lag ich im Bett und las weiter, da auch das Licht für uns unbeschränkt war. Da der beturbante Diener mir indessen schon um sechs Uhr früh das Chota hazari (spr. Tschota hasri) brachte, löschte ich spätestens um elf Uhr das Licht aus, weil der Mensch in den Tropen weniger als anderswo die Kerze an beiden Enden verbrennen soll und meine Lebenskerze nur noch ein Stümpfchen war.

Nach dem ausgiebigen Chota hazari (Tee und drei Butterscheiben dünn wie Packpapier) sprang ich sofort ins heiße Bad, weil meine Gangnachbarinnen lieber länger schliefen und ich daher niemand störte. Dann rieb ich mich gut ab, setzte mich an die Arbeit und wartete, bis die erste Frühstücksglocke nach acht Uhr ging. Da kleidete ich mich flink an, lief hinunter, nahm Kaffee mit Hafergrütze, Eiern, Obst und geblähtem Brot ein und ging dann in die Stadt, sei es, um in der Bücherei zu studieren oder mich in der Abteilung für Textilwesen belehren zu lassen oder um irgend einen wichtigen Tempel zu besuchen. Um ein Uhr gab es Tiffin aus schlechter Suppe, gutem Gemüse und hie und da aus Fleisch oder Fisch bestehend, von einem Pudding begleitet, und immer surrte der elektrische Fächer uns zu Häupten, gab es Eiswasser genug, den entsetzlichen Durst zu stillen, und dann gingen wir wieder auf unsere Zimmer, kleideten uns aus und warfen uns auf das Bett. Für mich begann dieses faule Leben erst in Kalkutta, obschon es Tropenregel ist. Wohl hatte ich Pech gehabt – war im ungesundesten und heißesten Monat des Jahres nach Indien gekommen – aber meine zu Grunde gerichtete Gesundheit war wohl der Hauptgrund meines Erschlaffens. In der Bücherei fiel mir zwischen elf und zwölf der Kopf fast auf das Buch, und ich mußte mich in alle Körperteile kneifen, um wach zu bleiben. Meist hatte ich auch Vier- oder Fünfmeilenläufe hinter mir und war seit halb sieben ununterbrochen beschäftigt gewesen – kurz, ob ich schlief oder nur lesend auf dem Bauch lag, ich stand erst auf, wenn unten auf der Straße der Wasserspritzer »sch-sch-sch« machte. Dann war es nahezu vier Uhr, der Diener brachte Tee und Butterbrote, ich wusch mich, kleidete mich an und verschwand im ewig belehrenden Getriebe der Stadt bis acht Uhr abends, wusch mich im Flug, sauste die Treppe nieder (ich war immer auf dem Sprung!) und nahm das Abendbrot ein. Las, begab mich auf mein sehr ruhiges und daher sehr geliebtes Zimmer.

Das Haus gegenüber, oder richtiger schräg gegenüber, hatte fünf Stockwerke, und im fünften wohnte ein junger Mann, der Vorliebe für die schlanke Linie hatte. Wohnte in den drei Vorderzimmern eine dicke Frau, alt oder jung, so nahm er keine Notiz von ihr, doch kam jemand von zartem Bau, so hofierte er der Unbekannten, indem er ihr weiche Bananen in das Zimmer schleuderte. Der Wurf erforderte viel Geschick und viele Bananen, weil es keineswegs leicht war, das richtige Fenster mit schiefem Angriffsfeld zu treffen. Um ihm zu zeigen, daß ich seine Verehrung nicht wollte, warf ich die Bananen hinab auf das Pflaster. Waren wir zwei Schlanke im Oberstock, so erhielten wir beide Bananen. Wir lehnten dann auf besagte Art den zarten Wink ab.

Das war indessen nicht der einzige Eindringling in mein Reich. Es gab eine Unzahl Raben, und sie waren zahm wie unsere Haushennen – zu meinem Zorn. Kaum tagte es, so schrie mir ein Rabe vom Fensterflügel her in die Ohren, aufzustehen, und nur wenn ich einen Angriff mit dem Handtuch machte, verschwand er auf Minuten. War ich weg, so saß er nicht selten auf dem Tisch neben meiner, allerdings immer in ihrem Lederbett schlummernden Erika, denn ich sperrte sie stets ein, wenn ich ausging, besonders weil ich auch dem armen Hascherl anzumerken begann, daß ihr die Reise schon zu lang geworden. Und wie hatte ich auf sie aufgepaßt! Kein Wunder, daß ich, auf die ich nie achtgegeben, so ganz auf dem Hund war …

In Kalkutta findet man auch die sogenannten Minahvögel, schwarz mit gelbem Schnabel, gelben Pfoten und von einer Unverschämtheit …! Läßt man sein Frühstück unbewacht stehen, so kommen sie gleich und tragen einem das Brot und am Ende noch den Löffel davon. Unter Mücken hatte ich wenig zu leiden, die Wände reichten bis hinauf, die Fenster waren groß, ich hatte kein Netz, denn die Hitze war erdrückend. Wir hatten täglich ungefähr vierzig Grad Celsius im Schatten. Wieviel an der Sonne, möchte ich nicht gern sagen, aber so heiß war es nie, daß meine Füße nicht wie der Wind über das schöne Pflaster gefegt wären.

Der Zeit nach fiel es in meine ersten Erfahrungen, aber ich gehe darüber sehr schnell hinweg. Wenn die Reichsdeutschen wirklich nett sind, dann sind sie es in ungewöhnlichem Maße, aber wenn sie ruppig sein wollen …

Ich kam nie höher als zum Kanzler. Das war – denke ich heute – ein Fehler. Man geht bei einer Behörde immer zum Höchsten, doch schrie mich schon der Kanzler derart an und war so betont unliebenswürdig, daß ich von ihm auf den Ton der ganzen dortigen Behörde schloß und mir dachte, was unsere slawischen Bauern unter solchen Umständen in drei sehr kurzen Worten zum Ausdruck bringen, was sich aber niederzuschreiben nicht schickt.

Er blies mich an, daß ich keine Reichsdeutsche war (in dem Augenblick kränkte ich mich über diesen Umstand nicht sonderlich), daß es eine Unverschämtheit war, meine Briefe dort abholen zu wollen, daß er doch eine Jugoslavin nicht anstellen würde und so weiter. Er ließ mich vor seinem Pult stehen, und wenn er gewußt hätte, wie ich ihn mit Franzosen und Engländern verglich und wie der Vergleich ungünstig sein Volk beleuchtete, wäre er wie von der Tarantel gestochen emporgefahren. Ich wies darauf hin, daß sowohl die Botschaft in Tokio wie das Generalkonsulat in Singapore auch meine Staatsangehörigkeit gekannt, aber berücksichtigt hätten, daß ich …

Es war dem Rüpel nicht beizukommen. Auch gehöre ich nicht zu den Leuten, die sich jemand aufbürden oder bei einer Behörde schlechte Umgangsformen an den Tag legen. Ich verbeugte mich und verließ den Raum, nachdem er mir eine Rupie für jeden Brief abverlangen wollte und mir das Verderbliche, mich einer deutschen Behörde genähert zu haben, klar vor Augen gestellt hatte. Daraus erkannte ich, daß ich keine Heimat hatte – außer einer paßpolitischen. Und wieder zog mich mein Herz zu den Engländern. Wenn ich schon zu jemand halten sollte, wenn mich niemand brauchte, so zu ihnen, die mich immer als Frau, nie als Staatsangehörige oder Nichtangehörige behandelt hatten. So ein Anschreien wäre bei einer britischen Behörde undenkbar gewesen. Der englische Beamte hätte mir den Fall vermutlich kühl höflich auseinandergesetzt, doch immerhin in einer Form, wie sie ein gebildeter Mensch einem anderen natürlicherweise entgegenbringt. Wie aber denken Ausländer von Reichsdeutschen (deren Wohl mir trotz aller Kanzlergrobiane naheliegt), wenn ein solcher Ton vorherrscht? Allerdings wurde mir später verraten, daß der betreffende Beamte auch von Kollegen wenig geschätzt wird. Dann soll man ihn daheim im Ministerium des Aeußeren Akten kopieren lassen und nicht ins Ausland schicken, wo gerade das Persönliche so sehr zu Gunsten oder Ungunsten eines Volkes nachwirkt.

Er schickte all meine eingeschriebenen Briefe, selbst nachdem ich bei ihm gewesen und ihn persönlich um Uebersendung in das Jungmädchenheim gebeten hatte, als »unbestellbar« nach Europa zurück. Weil mir dadurch sehr viel Schaden erwuchs, ich auch im Augenblick nichts tun konnte, schrieb ich noch einmal, und diesmal fand ich mich gezwungen zu betonen, daß ich die Sache beim deutschen Schriftstellerverein in Berlin, dessen Mitglied ich war, zur Anmeldung zu bringen gezwungen sein würde. Vielleicht ist er auf dem Brief herumgesprungen. Jedenfalls erhielt ich die Post zugesandt.

So endete meine Verbindung mit der deutschen Behörde in Kalkutta.

Kalkutta gehört zu den ältesten Niederlassungen der Engländer. Es war damals, als die Ostindische Gesellschaft zum ersten Mal an einen kleinen Ankauf dachte, ein Fischerdorf namens Kalighata, nach Kali-ghat oder dem Tempel der Göttin Kali, der schon damals da gestanden haben soll, benannt. Heute besucht man noch diesen Tempel, obschon es sich kaum verlohnt, da ihn kein Ausländer oder Fremdgläubiger betreten darf, man also das ungesunde und im Grunde auch sonst unsichere Viertel durchqueren muß, um nur die grauweißen Umrisse zu erspähen. Freilich, wer aus diesem Häusergewirr in den düsteren Schatten des Tempels treten dürfte, oder in den Hof vordringen, in dem sich der Pfahl befindet, der allen Opfern zum Opferblock dient, der würde wohl etwas ganz Besonderes mitmachen – auch nicht mit Hinsicht auf ein Sehen, sondern auf ein Mitempfinden. In der düsteren Nische Kali mit der blutgierigen roten Zunge, die aus dem Munde hängt; die vielen Arme, die ihre Macht über die ganze Erde andeuten; das Raunen hinter den Wänden und der Geruch frischen Blutes; das Röcheln der hingemetzelten Tiere, und wer weiß, ob nicht manchmal, ganz im Geheimen, selbst ein Kindopfer gebracht wird? Ein kleines Mädchen, um dafür die Seele eines Mannes freizukaufen?

Vom Tempel führen Stufen direkt bis an den Fluß hinab, und da werden die reinigenden Waschungen vorgenommen.

Sehr schön ist der Jaitempel mit seinen Verzierungen und dem überladenen Schmuck, seinen nackten Jinas, die nur an den Sinnbildern in der Hand zu unterscheiden sind, den Goldkästchen, in denen Heiligtümer liegen, und mit seinen Priestern selbst; aber wer sich dafür interessiert, kann eine eingehende Beschreibung in jedem Bädeker lesen. Das sind Prunkorte, fast mehr von Touristen als von Gläubigen besucht, und gar nicht vom Geist des Volkes erfüllt, wenigstens nicht uns Ausländern gegenüber, weil bei uns jedermann nur an Trinkgeld denkt. Ich liebe die unansehnlichen, kleinen Schreine, die halb verborgen in einer winkeligen Nebenstraße liegen und aus denen die Lichter der Opferkerzen leuchten, der Duft östlichen Harzes bricht und wo weißgewandete Jünger sich auf die harten Fliesen werfen; Tempel, in denen leidschwangere Frauen mit gnadehungrigen Augen beten und vor denen ein nacktes Kindlein eine ungeschickte Verbeugung macht, bei der es womöglich auf die Nase fällt. Ich stand gern vor einem alten Bilderhändler, der die ganzen Göttergeschichten auf dem Papier hatte und der noch so lebte, wie die Menschen es zur Zeit der Rig-Veda getan – vorausgesetzt, daß er seine Winkelgäßchen nicht aufgab und etwa die Elektrische bestieg, die pfauchend an heiligen Kühen, bunten Kuchenläden und trübsinnigen Ausländern vorbeirollte. Da lächelte der Händler, wenn es hoch herging, zeigte mit dem Finger auf diesen oder jenen im Bilde und murmelte Durga, Siva, Wischnu, und ich ergänzte, was ich wußte, tippte ebenfalls hin und stellte Fragen – mehr mit den Augen als der Zunge. Dann, wenn sich lästige Zuschauer heranschoben, kaufte ich ein oder zwei Bildchen und wanderte davon. Jedesmal war ich um ein Wissen, um eine Erfahrung reicher.

Lange vorher hatte ich viel über die Religionen Indiens und sogar etwas Sanskrit studiert, aber obschon ich die Kasten kannte, wußte, daß die höchste die der Priester, die zweite die der Krieger, die dritte die der Kaufleute und die letzte die der Bauern war, schien mir das so wertlos, verglichen mit dem wirklichen Leben, wo der Brahmane mit seiner heiligen Schnur mit dem Kaufmann auf der Elektrischen sitzen muß (wenn er mühelos irgendwohin gelangen will) und wo er gezwungen ist, den Schatten niederer Kasten zu ertragen. Auch war es schön, die einzelnen Männer nach ihrem Glauben, nach ihrer Kaste, nach ihrer Stellung einzuschätzen, denn diese hatten safrangelbe, jene scharlachrote Längs- oder Querstreifen, diesen oder jenen Kopfputz – oder auch gar keinen –, diese oder jene Tracht und darüber, unsichtbar, lag der Hobel des Weißen, der alles allmählich glatt und einförmig macht. Wie kann ein Brahmane mich verfluchen, wenn er sich freiwillig an meine sündige Seite setzt, weil ihm sonst die Füße wehtun? Vor Indien habe ich mich vor all diesen heiligen Männern ein wenig gefürchtet, denn der Fluch eines Brahmanen geht, glaube ich, dreimal um die Welt, doch als ich im Lande war, ging ich ohne Scheu und – größeres Wagnis – ohne Almosen an ihm vorüber. Auch war ich so pechbeladen, daß mich der Fluch von zehn Brahmanen füglich nicht unglücklicher machen konnte, und so glitt ich durch die dichtesten Volksmassen unbekümmert hindurch. Man nahm mich nicht wahr – das beste Zeichen guter Anpassung. Glotzten andere, glotzte ich eben mit.

Sonderbar blieb mir, daß ich mir gar nichts aus einem Sadhu oder Fakir machte. Gewiß waren sie malerisch, aber die Geschichte war nun einmal die, daß die falschen oder niederen Doghi neben sehr viel Selbstüberwindung (sie saßen mit eingetrocknetem Arme über dem Haupte, sie hockten zwischen Feuern in der furchtbarsten Hitze) auch viel Gabe zur Hypnose hatten und daher dem Zuschauer viel vorspiegeln konnten; daß man aber die echten Weisen, die wahren Doghi, nicht auf der Straße fand, sondern sie im Schatten eines Tempels oder oben, in einer Höhle des Himalaya, suchen mußte, und ich war vom Leben so verbittert, daß ich über fernere Leben und andere Welten nichts zu wissen wünschte. Genug für den Tag ist das herrschende Elend. Warum weiterem Leid mit offenen Armen entgegenlaufen? Aus diesem Grunde vermied ich Adyar, das theosophische Hauptquartier, etwas, das zu tun ich auf Neuseeland noch für völlig ausgeschlossen gehalten hätte.

»Weiß man auch nicht, was gelingen oder mißlingen mag,

Folgt doch allen guten Taten Gottes Segen jeden Tag …«

Es mochte so sein. Jedenfalls arbeitete ich wie ein Galeerensklave, litt wie ein Märtyrer und verzichtete auf das Leben im Geschlechtssinne wie die heilige Ursula, und mein Segen auf allen Gebieten blieb – Leiden. Daher ließ ich die anderen Welten ungefunden trotz Indiens tiefer Philosophie, die mich einst begeistert hatte, und gab in dieser Welt, die ich haßte, zuzeiten lieber einer heiligen Kuh, dem Sinnbild der Erdgöttin, einen leichten Ellbogenstoß, wenn Ihre hörnige Heiligkeit mich bei den plötzlichen Regengüssen vom Fußsteig herunterzwingen wollte, um selbst oben zu gehen.

Oh, diese Regengüsse von Kalkutta! Manchmal saß ich nachmittags in der Bücherei und las im Gesetzbuch Manus, als plötzlich solch ein Unwetter losbrach. Die Säle wurden um sieben Uhr gesperrt, und nun stand ich unter dem finsteren Tor und versuchte vergeblich, diesen Strom zu durchwaten. Die ganze Straße, der Fußsteig, der Maidan waren ein See. Manchmal mußte ich knöcheltief durch das Wasser waten, und wie dann, beim Heimkommen, meine Schuhe aussahen, wie ich mich im Badezimmer schnell reinwaschen mußte, wie ich mich bei geringerer Hitze da leicht erkältet haben würde, kann man sich vorstellen. Wenn es gießt, ist Kalkutta unausstehlich, und es gießt so gut wie den ganzen lieben Sommer hindurch.

Die Besucherinnen kamen und gingen. Ich war eine von denen, die am längsten blieben, und wenn ich nicht bestürmt worden wäre, schnell nach Europa zurückzukehren, wäre ich gern noch länger geblieben. Was ich da für Leute kennen lernte, war mir schriftstellerisch sehr wertvoll. Einmal kam eine bildhübsche und – seltener Zufall – sehr bescheidene Amerikanerin in das Heim, und wir begannen zu plaudern. Sie war verheiratet, ihr Mann Beamter auf den Philippinen und nun fuhr sie zur Erholung über Indien und Europa auf Urlaub heim, und er über Hawaii. In den Staaten trafen sie sich. Es war ganz gut, sich zuzeiten einmal nicht zu sehen und jederseits neue Eindrücke zu sammeln. Sie genoß alles wunderbar. Die dritte in unserem Bunde, auch an unserem Tische speisend, war eine kleine Schottin, die als Nurse (halb Kinderfräulein, halb Hospitalpflegerin) zu einem Ehepaar gekommen war, das nun oben in Darjeeling, in den Höhen des Himalayas weilte, dem sie schließlich davongelaufen war, weil die Frau sie geohrfeigt hatte. Von einem solchen Sklavendienst habe ich selten gehört. Das arme Mädchen war im schönsten Gebiet des Höhengebirges gewesen und hatte nicht Zeit gehabt, von all der Pracht mehr als von der Hotelveranda aus etwas zu sehen. Man hatte sie grausam ausgenützt, und sie wollte nach Europa zurück. So weit war alles gut und schön, doch nun kam die Verwicklung, denn als der Gatte kam, um ihr zuzureden, nach Darjeeling hinaufzufahren, verliebte sich die kleine Schottin in ihn, und er machte ihr das Angebot, vorläufig in seiner Villa am Hugli zu wohnen. Er habe auch Geschäfte …

Ich sah die Entwicklung und das Ende; das unerfahrene Hübschchen sprach anspielungsweise von möglicher Scheidung. Der Mann dachte nicht daran. Er hatte eine sehr reiche Frau, die die Gastgeberin spielte, und ein herziges, fast zweijähriges Kind. Der läßt sich nicht scheiden. Selten greife ich hindernd in das Leben eines anderen ein, denn jeder weiß am besten, wie sich ihm die Kugel rollt, doch sie war so jung und hübsch und gläubig, daß ich die Beredsamkeit eines Cicero aufbot, um sie zur Heimkehr zu bestimmen, und auch unter den älteren Damen Helferinnen auftrommelte. Nie sagten wir direkt etwas; wir untergruben nur seine Schwüre und Versprechungen. Drei Tage schwitzte ich Blut, dann verschiffte ich sie eines Morgens und atmete erleichtert auf. Dieser Gefahr wenigstens war sie entgangen. Vielleicht stellten ihr freundlichere Schicksalsgötter als die meinen an jedem Wendepunkt einen Schutzengel zur Seite.

Eines Nachmittags fuhren wir den Fluß hinab zum botanischen Garten. Es war ziemlich weit und fünf Uhr, ehe wir ihn erreichten. Ich fand es so sonderbar, da mit zwei Menschen zu gehen, die so fernab von meinem Denken schwimmen mußten und mit denen ich wie ein Kind über den Rasen hin zum ungeheuren Banyanbaum, dem Stolze von Kalkutta und einem der größten der Welt, lief. Die Schottin dachte zitternd und beglückt zugleich an den Mann einer anderen, wußte kaum, daß sie ihn liebte, hoffte auf seine Güte, seine steigende Zuneigung; da war diese schöne Frau aus den Vereinigten Staaten, die sich gern ein halbes Jahr lang von ihrem Gatten erholte, und da war ich mit meinen Schriftstellerträumen und -zielen …

Der Banyanbaum ist eine Sehenswürdigkeit, obschon ich jene, die sich der Länge nach entwickeln, also eine Säulenhalle eigener Stämme bilden, diesem kolossalen Baumrundbau aus einer Stammwurzel vorziehe. Später besahen wir uns weitere Anlagen, und gerade als das Schiff dem Strand zuschwamm, begannen wir zu laufen, denn es war das letzte Boot an diesem Tage. Wie wir rennen und winken mußten, um es noch zu erreichen! Hierauf der Sonnenuntergang auf dem Hugli, das Aufzucken der Lichter, die Schwärze der Tropennacht, das Landen. Wir trugen unsere Samenlast (ich wenigstens) hinauf und tranken Eiswasser, bis selbst der Boy über die Menge staunte.

Eines Abends saß neuerdings eine Fremde neben mir. Sie hatte rotblondes, hochgekämmtes Haar und ein weißes Seidenkleid mit Spitzenüberwürfen. Gesprächig war sie wie selten eine, und alles Reden war diesmal auf ihrer Seite. Sie merkte, daß ich großzügig dachte, und nach dem Speisen, als wir im Salon saßen (jede Besucherin saß in einer anderen Ecke, so daß man Raum zu vertraulichen Mitteilungen hatte), erzählte sie mir ihre Geschichte. Sie war jung nach Kanada gegangen, war da als Leiterin einer Wirtschaft bei einem Gutsbesitzer eingetreten und nach einigen Wochen von der Behörde vorgeladen worden, um sich ihres ›unsittlichen Lebenswandels‹ wegen zu verantworten. Sie müsse den Mann heiraten, um einer hohen Strafe zu entgehen. Sie mochte ihn, er sie nicht. Sie heirateten am Standesamt, und er steckte sofort den Trauschein in das eigene Herdfeuer. Mehrere Monate später verließ sie ihn, um nach den Vereinigten Staaten zu ziehen, und da, in New Dock oder Philadelphia, traf sie ihr ›Ideal‹. Sie liebte ihn, und er war der gleichen Ansicht, und so heirateten sie, als ob es kein Standesamt in Kanada gegeben hätte. Bald nachher brach der Krieg aus, sie folgte ihm nach Europa, er fiel, sie war untröstlich, sah einen netten Engländer und heiratete ihn mit freundlicher Umgehung der beiden ersten Männer. Er erhielt eine Schußwunde im Kopf und wurde halb wahnsinnig. Nun verkaufte er Schuhbänder im Ostende von London. Die Regierung zahlte ihr als Halbwitwe zwei Pfund wöchentlich. Sie durchreiste nun Indien und wartete auf den Mann, den sie wirklich lieben konnte. »Wie alt schätzen Sie mich?« Ich meinte höflich fünfundvierzig. »Ich bin siebenundfünfzig und werde mich nicht eher in das Geschick finden, als bis ich den vierten Mann geheiratet habe!« Nach einer Weile fragte sie kindlich naiv:

»Glauben Sie, daß ich mit jenem Manne in den kanadischen Einöden verheiratet bin?«

Ich war allerdings der Ansicht.

»Die Pension nach diesem letzten Mann möchte ich nicht verlieren,« sagte sie nach einer Weile. »Für die Regierung kann ich ja seine Frau bleiben. Den neuen Mann heirate ich wieder unter meinem Mädchennamen.«

Sie war eine Romangestalt und hätte nicht einer Fliege wehgetan. Sie verstand es einfach nicht, warum man nicht die Ehemänner wie Handschuhe ablegen und sich ein neues Paar kaufen sollte. Ich sprach etwas von Seelenkameradschaft, und sie lachte mich aus. Von ihr lernte ich viel über das Verhältnis von Mann und Weib. Eins rufe ich mir immer ins Gedächtnis, wenn ich mich im Winter nach einem Mann sehne, an dessen Bauch ich meine kalten Zehen wärmen könnte. Da riet sie mir nämlich in diesem Zusammenhang:

»Meine Liebe, kaufen Sie sich eine gute, fellüberzogene Wärmflasche, das ist weit bester. Erstens können Sie diese aus dem Bett werfen, wenn sie Ihnen nicht länger paßt, und zweitens sagt ein Mann nur in den allerersten Wochen – Herzchen, leg' deine süßen Zehen her, auf daß ich sie wärme – später, da meint er nur brummig: – Tu' deine blöden Klauen weg, Weibsbild, und laß mich in Frieden!«

Ich kaufte mir also die Wärmflasche, aber die verlor einmal den Kork, und mein Bett war ein See. Seither trage ich Bettschuhe und die sind verläßlicher und wahrscheinlich angenehmer als die beiden obengenannten Wärmespender. Und billiger!

Nach einigen Tagen reiste sie hinauf in die Teepflanzung an der Grenze von Birma, doch konnte ich nie erfahren, ob sie den vierten Mann gefunden hat oder nicht.

Durch solche Begegnungen wuchs mein Lebenswissen, doch am meisten freute ich mich über die Gestalten für künftige Werke. Was echt ist, wirkt auch im Roman echt und lebenswahr.

Es ist eine ganz unrichtige Ansicht – sehr gefördert durch die düsteren Beschreibungen der Schriftstellerin Mayo –, daß die indischen Frauen unglücklich oder grausam unterdrückt sind. Wenn man unsere westlichen Schattenseiten hervorkehren will, findet man im Leben der Freudenmädchen, der Mütter, die einen Haushalt und einen Brotberuf haben, der Dienstboten mancher Länder und so weiter Stoff genug. Arm ist eine Frau im Grunde immer, im höchsten wie im niedersten Stand, das ist meine feste Ueberzeugung, und das liegt schon an ihrer rein körperlichen Zusammensetzung und dem Umstande, daß sie das werdende Menschding austragen muß. Auch haben die Jahrhunderte einen seelisch knechtenden Druck auf sie ausgeübt, und der Gedanke ihrer ›Unreinheit‹, aus dem Heidnischen blind übernommen, zwingt sie noch heute, sich nach katholischer Sitte nach der Geburt des Kindes kirchlich ›reinigen‹ zu lassen, aber so unbedingt vom Geschick benachteiligt, wie wir das glauben, sind die Inderinnen als Rasse nicht. Gewiß gibt es viele traurige Fälle (vergleiche in Europa, wenn der trunkene Mann sein schwangeres Weib schlägt), wo die Frau zu jung gebären soll, wo sie weiche Knochen vom Sitzen in dunklen Zimmern und hinter dem Schleier hat, wo sie kinderlos bleibt, doch dürfen wir mit unserem westlichen Denken nicht den jahrhundertealten Standpunkt der östlichen Frau, der zu manchem Glück führt, das uns bei unserer freieren Erziehung entgeht, aus den Augen verlieren. Durch Vermittlung theosophischer Freunde (durch die mir später die Verbindung mit ›The Bengale‹ wurde) und durch liebenswürdiges Entgegenkommen vieler Glaubensangehöriger in verschiedenen Teilen des Landes gelang es mir, mit einer großen Anzahl von östlichen Frauen unzähliger Kasten und Religionen zu sprechen, und was ich aus allem erfahren habe, läßt sich hier in wenigen Sätzen zum Ausdruck bringen:

Für die Frau des Ostens ist die Ehe nicht nur eine Möglichkeit, wie bei uns, sondern eine unbedingte Notwendigkeit – etwas so Sicheres wie der Tod und ebenso nützlich zu ewigem Heile. Eine Frau allein kann das Mutterglück verkosten, sie allein kann die Liebe kennen lernen, sie allein durch den Gatten zu Ehren, Reichtum, Wohlleben gelangen. Er ist der Halbgott, der ihr in den Himmel hilft. Ein Brahmane heiratet seine Lebensgefährtin durch Verbindung der Hände und das Verknüpfen ihres Saris mit einem Teil seiner Gewandung. Damit hebt er sie zuerst in den zeitlichen, dann auf ewige Zeiten in den höchsten Himmel (und für den Morgenländer hat das nächste Leben eine weit größere Bedeutung als für uns, die wir oft an einem bewußten Nachleben zweifeln); er ist nun ihr Versorger, ihr Beschützer, der Vater ihrer Kinder geworden. Bleibt sie Mädchen, so ist sie verachteter selbst als eine Witwe, etwas so Unschamhaftes, Entehrtes, daß Väter ihre Töchter lieber mit einem Topf oder einem Baum vermählen, als sie unvermählt durchs Leben gehen zu lassen. Diese starke Stellungnahme läßt es nun verstehen, warum die Ehe der einzige Ausweg bleibt und daher als etwas Unvermeidliches hingenommen wird. Nur Mädchen, die nicht geheiratet werden sollen (nach dem Gesetzbuchs Manus), wie zum Beispiel jene, die zwei Nasen, sechs Zehen, nur vier Finger haben, die Klatschbasen unverbesserlicher Art oder die rothaarig sind, denn diese würden immer wie eine Fackel in die Höhe gehen, solche Mädchen bleiben Jungfrauen und sterben früh. Eigentümlich ist es auch, daß Inder eine starke Abneigung gegen haarige Leiber haben und haarige Mädchen nicht heiraten wollen. Schön rundlich aber sollen die Frauen sein, »mit Armen wie die Donnerkeile Indras und Beinen, so ebenmäßig wie ein Elefantenrüssel …«

Weil die Frau nun von der zartesten Kindheit an erzogen wird, alles zu ehren, was männlich ist, auch die Brüder und besonders den Vater, weil sie es nicht anders versteht, als solch hohem Wesen unbedingten Gehorsam entgegenzubringen, weil sie in dem künftigen Gatten den Gott sieht, den ihr eine gnädige Vorsehung bestimmt hat, um hier und auch drüben die himmlische Seligkeit zu genießen, so empfindet sie es nicht so schmerzlich, wie wir es empfinden würden. Der junge Mann seinerseits, der früh in die Ehe tritt, kennt meist noch kein Verderbtsein, und weil seine Frau ihn und er sie in die Geheimnisse des Liebeslebens einweihen, geschieht es in der Regel, daß sie sich sehr gut leiden mögen, oft sogar lieben. Ein Streit ist undenkbar, denn wenn ihr Gott donnert, senkt sie das Haupt und schweigt sich aus. Später, wenn sie wieder in seinen Armen liegt, versucht sie ihn liebevoll zu überzeugen, daß er bei aller Halbgottheit sich vielleicht geirrt habe …

Die meisten Frauen, mit denen ich sprach, wollten nicht mit mir tauschen. Ohne Gefährten durchs Leben gehen zu müssen, ohne Kinder, diese süßen goldenen Blüten des Seins (so kann dem einen Zucker scheinen, was dem andern reiner Essig ist!), sich das Geld selbst zu verdienen, sich die Sachen selbst zu waschen und zu flicken, so ohne Schmuck zu sein, das schöne lange Haar zu Fransen um den Kopf verkürzt zu haben und sich von jedem Menschen anschauen lassen zu müssen! Die Morgenländerin hält das für einen unerträglichen Schimpf. Sobald ein einfacher Kuli irgendwie im Leben um einen oder zwei Grade hinaufkommt und sich eine Wohnung halten kann, die es gestattet, erhält seine Gattin sofort die Purda (Schleier) und geht von da ab verhüllt, zieht sich zurück, wenn Männer auf Besuch kommen. Sie sind – und das muß man verstehen – gern abgetrennt und zeigen ihr Gesicht gern einzig dem eigenen Gatten.

Und wenn man ganz ohne Vorurteil schaut: Gewiß ist es für uns, oberflächlich betrachtet, leichter, glücklich zu werden; wir wählen uns den Gatten, wir können ihn auch, mit einigen Geldkosten und viel Plage, wieder umtauschen, wenn er nicht paßt; wir nehmen an allem teil, wir verdienen selbst, uns ist die Welt offen, aber wir halten den Mann nicht wie die östlichen Frauen, weil wir nicht gewöhnt sind, unseren Willen einem anderen Willen unterzuordnen, und es ist unmöglich, daß in einem Haushalt ein Condominium herrscht. Da geht, wie auf den Neu-Hebriden, alles fehl. Wir müssen heutzutage verdienen, wenn wir in der Ehe behaglich leben wollen, weil die ökonomischen Zustände es nicht anders gestatten; daher aber können wir kein Heim im rechten Sinne und sollen daher auch keine Kinder haben, die entweder vernachlässigt werden oder einem Dienstboten überlassen bleiben, die nur abgehetzte und daher nervöse, brummige, unlustige Eltern finden, und unser Heim sagt uns nichts, weil es nur die Wohnung ist, für die wir zahlen, um nachts einen Unterschlupf zu haben. Eine Wohnung besteht aus tausend kleinen Dingen: Blumen auf dem Tisch, einer netten Tischdecke, einem guten Geheizt- und Beleuchtetsein, wenn man müde von der Arbeit heimkehrt. Wie sehr sich ein Mann danach sehnt und wie sehr die Möglichkeit, dies zu bieten, die Ehe glücklich erhält, weiß ich von einem komischen Erlebnis an mir selbst. Aus der Botschaft kam ich oft sehr müde und abgehetzt in ein kaltes Zimmer zu Rettig und Brot heim, und da ertappte ich mich einmal dabei, laut zu rufen:

»Nein, ich muß heiraten, damit jemand das Heim gemütlich macht!«

Dann erinnerte ich mich, daß ich nur Weib war und keine Frau nehmen konnte, und zum Kochen und allen anderen Hausarbeiten taugen nur die Neuseeländer, die man sich nicht so leicht hierher bestellen kann.

Zu frühe Ehen, die Schwiegermütter (ich habe aber auch westliche Drachen gekannt!), die übergroße Sinnlichkeit der Männer, die Vielweiberei (obschon auch das nicht so schlimm für jene Frauen ist, als es für uns wäre, weil sie, die nicht studieren, wenig oder gar nicht lesen, nicht ausgehen, nicht Sport treiben, vor Langeweile unbedingt sterben müßten, wenn sie nicht jemand hätten, mit dem sie lachen und plaudern könnten, mit dem sie den gemeinsamen Gott besprechen und über seine doch menschlichen Schwächen witzeln dürften), sind gewisse starke und bedauerliche Schattenseiten, aber die unbedingte Harmonie, die völlige Versorgung, die ungetrübte Freude an den Kindern, die der Mutter immer nahebleiben, das enge Zusammengehörigkeitsgefühl der ganzen Sippe, alles das wiegt die Nachteile auf. Nur soll ein Europäer nicht eine Asiatin, eine Weiße noch viel weniger einen Morgenländer heiraten, denn sie finden – außer im flüchtigen Sinnengenuß – keine Brücke zueinander! Ich möchte die Europäerin sehen, die das Wasser trinkt, in dem sich ihr Gatte morgens die Füße abgespült hat, nur um etwas von seiner Göttlichkeit abzubekommen, und welche weiße Frau (die nicht geschlechtlich einen Stich hat) gäbe sich zu den Ausschreitungen und Undenkbarkeiten hin, die farbige Männer als selbstverständlich verlangen und die so viele böse Krankheiten nach sich ziehen?

Gelungen sind gewisse Vorschriften, die ein Inder beobachten muß und die auch ein Europäer zu beobachten gut täte: Er soll seine Gattin nicht ansehen, wenn sie niest oder gähnt oder ißt (wenige Menschen darf man ohne Magenweh dabei betrachten!), und er soll auch nicht auf ihrem Bette schlafen. Bewachen aber soll er die Gattin immer, denn ein Dieb, der hustet, und eine Frau, die lacht, die sind verloren! Nie soll eine Witwe noch einmal heiraten, denn das stürzt sie in alle Höllen. Verbrannt dürfen sie heute nicht mehr werden, doch glaube ich gern, daß es ihnen zuzeiten angenehmer erschienen sein mag als das freudlose, schmucklose, verachtete Witwentum. Man nimmt an, daß dieser Stand so sehr herabgesetzt wurde, um auch die unzufriedenste Frau noch über das Leben des Gatten frohlocken zu lassen, da ja die Kenntnis vieler Gifte es einem Inder leicht macht, sich eines unliebsamen Nebenmenschen zu entledigen.

Sonderbar ist, daß die Inder glauben, in geraden Nächten Knaben, in ungeraden Mädchen zu zeugen, und daß sie sehr richtig behaupten, daß tadellose Kinder nur von tadellosen Eltern zu erwarten sind. Schwächlinge, Krüppel und so weiter, ja sogar zu viele Mädchen in einer Familie, enden sehr bald, sehr schmerzlos und sehr weise an der Brust der Mutter, die um die Brustwarzen Opium geschmiert hat. Damit erspart man einer kleinen Seele viel künftiges Leid und die Eltern sich Plage, Enttäuschung und Verbitterung. In der Zwielichtzeit soll sich kein Mann seiner Frau nähern, noch zu dieser Zeit studieren, essen oder schlafen.

So entrollt sich das Leben der Frauen in Indien. Ihr Glück ist auf Tugenden wie Geduld, Gehorsam, Anpassung gegründet, und daher sagt eine indische Mutter ihrer Tochter, bevor diese als junge Braut in das Haus ihres Gatten zieht:

»Sei nicht so bitter wie der Nimbaum, denn sonst wird man dich ausspucken! Sei aber auch nicht so süß wie Zucker, denn sonst wird man dich aufessen!« (Wenn sie widerspenstig ist, wird man sie fortjagen, doch wenn sie zu gehorsam und willig ist, wird man ihr zu viel Arbeit aufbürden.)