|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

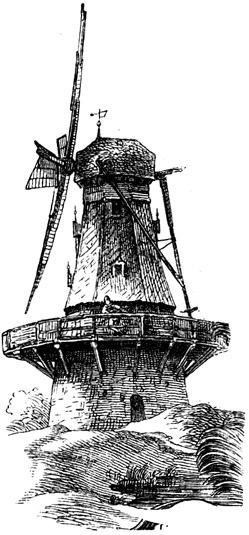

Zu Leyden in Flandern lebte das Jahr 1620 etwa ein gar angesehener Windmüller Namens Harmen Geraarts van Ryn. Seine windige Beschäftigung hatte ihn zum reichen Manne gemacht, seine Mühle war die stattlichste auf zehn Meilen in der Runde, sein Weib hatte ihm sechs Buben geboren und sah trotzdem noch einem rothwangigen Apfel gleich, seine Söhne – der jüngste zählte damals dreizehn Jahre – waren gesund und brav und so hätte man denn mit Fug und Recht meinen mögen, dem Harmen Geraarts fehle nichts in der Welt. Und dennoch machte er oft ein Gesicht, als ob die grimmigen Spanier noch vor den Thoren der Stadt stünden, sengend und brennend, und seufzte so erbärmlich, als sei er die geschlagenste elendiglichste Creatur auf Gottes weiter Erde. Seine Nachbarn und Freunde fragten und forschten eifrig hin und her, was ihn wohl bedrücken möge, denn schon dazumal pflegten sich die Leute um anderer Angelegenheiten mehr zu bekümmern als um ihre eigenen, aber der Müller stand keinem Rede. Nur seiner vielgetreuen Ehefrau verriet er seinen geheimen Kummer; doch sie, die allezeit Freud und Leid mit ihm getheilt hatte, wollte zum ersten Mal dies Leid nicht mit ihm theilen, da sie es eben nicht begriff noch verstand.

Es steigen zuweilen wunderliche Wünsche auf in dem Menschenherzen und seltsames Verlangen regt sich: je mehr ihm geworden, desto mehr will es haben. Die Geschichte von jenem Kinde, das sich den Mond vom Himmel herabwünschte, wiederholt sich ganz im geheimen alle Tage, aber die »Kinder«, die solches sich ersehnen, tragen oft weiße Haare und tiefe Runzeln zur Schau.

Der Windmüller war solch ein Kind und mit seinem stillen Jammer hatte es folgende Bewandtniß.

Seine alte Mutter war just an dem Tage verstorben, an dem sein jüngster Bube das Wasser der heiligen Taufe empfangen. Sie hatte den Namen einer weisen Frau und wußte Menschen und Vieh von allerlei Gebrechen durch simple Kräutertränklein zu heilen, verstand den Lauf der Sterne und hörte in stillen Nächten das Gras wachsen. Ehe sie ihre Augen schloß, hatte sie ihrem Sohne mit erlöschender Stimme zugeflüstert: »Deinem Hause ist Heil beschieden, der Name van Ryn wird leuchten über die Niederlande wie ein Stern. Gieb wohl acht auf Deine Söhne, Harmen Geraarts!«

Und nun gab der Geraarts acht, Tag für Tag, und wartete mit unsagbarer Freude auf das Aufgehen des verheißenen Sternes. Er bildete sich ein, einer seiner Söhne würde ein hohes Kirchenlicht werden, oder ein gelahrter Herr und ließ daher die Buben von einem wohlangesehenen Pater unterweisen, der in dem Rufe stand, die Litanei aller Heiligen vor- und rückwärts hersagen zu können, auch lateinische Buchstaben zu malen verstand. Aber die Unterweisung nutzte bei den fünf Aeltesten nichts; sie wurden groß nach manchen Püffen und Stößen und Scheltworten just wie alle andern Kinder; die Mühle, die Säcke und alles, was darum und daran hing, war und blieb ihnen das Liebste und Höchste und so wurde einer nach dem andern zum Staunen und Kummer des Vaters – Windmüller. Sie arbeiteten alle tüchtig, aßen für zwei, tranken für drei und versäumten nicht, sich fleißig unter den Töchtern des Landes umzuschauen.

So war denn zuletzt nur der Kleinste übrig, der volle zehn Jahre jünger war als sein vorhergehender Bruder: auf ihm stand nun des Vaters ganze Hoffnung. Er sollte und mußte ein Gelehrter werden und sollte man ihm das Latein auch mit Fäusten einbläuen; die Prophezeiung der Großmutter durfte nicht zu Schanden gehen, meinte der Müller.

Der Rembrandt geberdete sich freilich von allem Anfang an durchaus nicht wie einer, der etwas lernen möchte. Er war ein wilder Bube, der sich gern mit seinesgleichen raufte, daß die Haare in alle vier Winde flogen und ernstlich meinte, für eine Mutter sei kein größeres Vergnügen denkbar, als ein zerrissenes Wams oder Hosen zu flicken. Frau Gertrud hatte viel Noth mit ihm, aber dennoch ging es ihr ans Herz, wenn sie hörte, wie der Müller durchaus darauf bestand, den Buben nach Leyden in die Hochschule zu schicken, die man 1594 gestiftet, damit die Bürger einen Lohn haben sollten für das Kreuz und Elend, welches die Spanier über die arme Stadt gebracht. Sie schüttelte sehr ernsthaft den Kopf zu solchen Plänen ihres Mannes. »Der Rembrandt schaut nicht aus, als ob er jemals ein Bücherwurm werden könnte,« sagte sie; »etwas Absonderliches ist freilich in ihm und an ihm – aber mit dem Namen kann ichs nicht nennen. Er ist anders wie die früheren Kinder und macht mir mehr zu schaffen, als die fünf anderen zusammen. Still ist er nur, wenn ich ihm wunderbarliche Geschichten erzähle; und wenn mir die Gedanken ausgehen, dann redet er und erzählt so schauerliche Dinge, daß sich mir die Haare unter der Haube sträuben möchten. Woher weiß er so seltsame Historien? Wer hat sie je ihm erzählt? Ich bleibe dabei, ein Bücherwurm wird im Leben nicht aus ihm!«

Der Müller aber ließ sich durch solche Reden nicht irren; und als der Rembrandt vierzehn Jahre alt geworden und Pater Ignatius erklärt hatte, der Bube sei nicht zu bändigen und dümmer als der größte Ochse in ganz Flandern, gab er ihn in Kost und Wohnung bei einem stockgelahrten Alchymisten, der die Kunst des Goldmachens trieb und beinahe das köstliche Metall in seinen Tiegeln zu Tage zu fördern verstand. Die gelehrte Luft in diesem dunkeln Hause, meinte Harmen Geraarts van Ryn, würde schon den Rembrandt mürbe machen und die schmale Kost, welche die steinalte Magd in ihrem Laboratorio zu brauen wußte, sei ihm nur dienlich und werde seinen Uebermuth dämpfen. Der alte Herr versprach, den Buben im Latein und allerlei andern tiefgelehrten, unaussprechbaren Dingen zu unterweisen, und der Windmüller war nun völlig getröstet und that, als ob er die verweinten Augen seines Weibes gar nicht sähe.

Alle Sonn- und Feiertage durfte aber der Rembrandt in die Mühle kommen, wo er sich denn für den Zwang der ganzen Woche zu entschädigen pflegte. Er rannte herum wie ein losgelassenes Füllen, kletterte auf die höchsten Bäume, küßte seine Mutter zu vielen lausend Malen und warf den Vater, so oft sich dieser die Miene gab, als wolle er ihn nach dem, was er gelernt, ausforschen, ein paar barbarisch klingende fremde Worte an den Kopf und sagte dann: »seht, das war Latein!« – Der Windmüller freute sich nicht wenig darüber und betrachtete seinen Sohn mit einem wirklichen Respect. Zuweilen ging er auch in die Stadt zu dem alten Alchimisten, um sich an Ort und Stelle Kunde zu holen, wie der Bube sich führe, und da kam er allezeit getröstet heim. Der hochgelahrte Herr meinte, das Leben sei lang zum Lernen und das Latein sei ganz absonderlich schwer. Gewaltig lobte er aber den Rembrandt in der Geschicklichkeit zu allerhand Handreichungen und ließ sich vernehmen, daß er vielleicht dermaleinst ein brauchbarer Gehülfe von ihm werden könne.

In den Vormittagen mußte der Rembrandt denn immer lernen und auch allerlei lateinische Episteln aus großen Folianten abschreiben, wobei er nicht ermangelte, die Anfangsbuchstaben jedes Satzes so abenteuerlich zu verzieren mit allerlei Schnörkeln und Fratzen, daß man sein Wunder daran sehen mußte. Er pflegte dabei seinen breiten Tisch ganz dicht ans Fenster zu rücken, nicht aber, damit das Licht auf seine Arbeit falle, sondern damit er auch Zeit gewönne hinabzuschauen auf die Gasse, wo es immer bunt durcheinander wogte von Menschen jeglicher Gestalt.

Da gewahrte er denn bald, daß ein absonderlich freundlicher Mädchenkopf eifrig zu ihm herübersah, vom Fenster des großen grauen Hauses gegenüber. Das gefiel ihm nicht wenig und er nickte ganz kecklich. Das erste Mal lief sie fort – kam aber wieder; als er das zweite Mal lachte und nickte, trat sie nur ein wenig vom Fenster zurück; das dritte Mal blieb sie stehen und wurde roth; das vierte Mal nickte sie wieder. Dann sprachen sie miteinander über die Gasse weg, denn die war so gewaltig eng, daß kein Wagen da passiren konnte. Sie erzählte ihm, daß sie Saliska heiße, und er vertraute ihr, daß man ihn Rembrandt nenne. Später trafen sie sich einmal vor der Hausthüre und da klagte Saliska ihrem jungen Freunde, daß sie sehr von der Langeweile geplagt sei, da die alte Base, bei der sie zum Besuch wohne, den ganzen Tag in den Kirchen kniee oder mit ihrem Beichtvater fromme Gespräche pflege.

»Ich hätte wohl Arbeit für Dich!« hatte da der Rembrandt gesagt, »Du kannst mir die lateinischen langen Sätze abschreiben, während ich die Vocabeln lerne und dann können wir nachher im Garten zusammen spielen. Komm Du nur allezeit herüber, ich will Dir schon die Langeweile vertreiben.«

»Ich kann auch schon schreiben,« antwortete sie ganz stolz, »der Vater hat es mich gelehrt, als ich kaum zehn Jahre alt war; nun zähle ich zwölf.«

»Wer ist Dein Vater?«

»Bürgermeister zu Leeuwarden; und die Mutter ist so krank, darum hat er mich hierher geschickt. Aber ich möchte doch viel lieber in der dunkeln Krankenstube sitzen als hier bei der Base. Wenn nur der Vater mich bald heimholen wollte!«

Wenige Wochen nachher wünschte sie das aber gar nicht mehr, da war sie so lustig und froh, wie ein Vogel im Walde. Jeden Morgen, wenn die Alte in die Messe getrippelt, schlüpfte sie in das finstere Haus des Alchimisten, an der tauben Barbara vorbei, die sie freundlich anlachte, die steinernen gewundenen Treppen hinauf, durch den langen Gang in die helle Kammer Rembrandts.

Und er hatte Recht gehabt: da gab's Arbeit genug, aber auch helles Lachen und frohen Scherz. Die kleine Saliska schrieb so zierlich, wenn's auch ein wenig langsam ging, daß sich der Rembrandt nicht genug verwundern konnte. Da er selbst aber alsdann müßig war, so verfiel er auf allerlei wunderliche Streiche, Tollheiten und Neckereien und die Kleine hatte viel zu schelten und zu wehren. – Aber es war doch eine gar liebe, lustige Zeit!

Allmählich kam es, daß der Rembrandt Sonntags nur selten zur Mühle ging und wenn er einmal zusprach, sich so gesittet geberdete, daß Mutter und Vater sich darob nicht wenig freuten. Er erzählte ihnen auch, daß er nun eine treue Gehilfin gefunden, die ihm das böse Lernen gar sehr erleichtere und ihm gegenüber wohne. Als er den Namen »Saliska Uilenburg« nannte, schlugen die Eltern die Hände ineinander, daß diese gestrenge, steinreiche, alte Jungfrau sich um eines solchen wilden Buben willen irgendwelche Mühe gäbe und gar zu ihm herüber wandere, ihm bei seinen Arbeiten zu helfen. Sie fragten noch mancherlei hin und wieder, worauf aber der Rembrandt keine rechte Antwort gab.

Als er nachher wieder fort war, da meinte die Mutter, so herzensfröhlich habe doch der Bube noch nie in seinem Leben ausgeschaut wie heute. Der Windmüller nahm sich sogleich vor, der gestrengen Jungfrau, deren essigsaures Gesicht in ganz Leyden wohlbekannt war, in Person seinen Dank zu bringen, nebst einiger Zuthat für Küche und Keller. Zu dem Ende machte er sich eines Tages auf den Weg, nahm ein sauberes Binsenkörblein voll frisch gelegter Eier mit, eine tüchtige Gans dazu und so trollte er von dannen, begleitet von allerlei Aufträgen und Mahnungen seiner Ehehälfte.

Als frommer Christ trat er auch im Vorübergehen in die Kirche des heiligen Pancraz, legte seine Bürde in den nächsten leeren Beichtstuhl, schlug ein andächtig Kreuzlein und legte der Himmelskönigin und sämmtlichen Heiligen die wohlachtbare Jungfrau Uilenburg recht inbrünstig ans Herz. Beruhigt schlenderte er dann weiter durch die engen Gassen, schaute wohl hie und da einem stattlichen Rathsherrn nach, der im Bewußtsein seiner hohen Würde die Nase zu den Wolken gekehrt vorüberschritt, oder einem schlanken Mägdlein, das mit einer Last von Blumen und Früchten vom Markte kam, wich sorgfältig den kecken Junkern aus, deren Bärtlein spitz gedreht in die Luft starrten und deren Stoßdegen viel zu weit abstanden für die Beine ehrsamer Bürger. Ebenso trat er fein bescheiden zur Seite, wenn vornehme, hochgewachsene Frauen daher wandelten, das Meßbuch mit goldenen Klammern in den Händen. Vor der neuen Universität blieb er auch eine Weile stehen und beschaute sich die spitzen Fenster und hohen Giebel.

Endlich war er an der Thür des Hauses der reichen alten Jungfrau und klopfte schüchtern an. Aber die Magd sagte ihm auf seine Frage nach der Jungfrau Saliska, sie sei drüben. – O! er wußte schon bei wem! –

Als er vor der Kammerthür seines Buben stand, da hörte er eine helle Stimme drinnen sagen:

»Nun gebt doch acht, daß Ihrs endlich lernt! Sollt Ihrs doch heut Nachmittag Eurem Lehrmeister aufsagen und wißt noch kein Wort! Also: amo – ich liebe, amas – du liebest –«

Und eine andere tiefere Stimme, die vom Fußboden zu kommen schien, wiederholte langsam, wie wenn einer in rechter Zerstreuung redet: » amas – ich liebe, amo – du liebest –«

»Toller Gesell: amo – ich liebe, heißts!«

»Nun meinethalben, amo; – aber seht lieber einmal her, was ich da fertig gemacht habe, und lobt mich, Saliska.«

»Nicht eher als bis Ihr ordentlich das »amo« hergesagt.«

»Ach! laßt mich mit dem abscheulichen lateinischen Kram in Ruhe – ich will und kann nun einmal kein Gelehrter werden, lieber möchte ich schier verhungern –«

»Ei, so versuch das doch einmal, Du vermaledeiter Bube!« donnerte da Harmen Geraarts van Ryn und stieß die Thür so heftig auf, daß der Korb voll Eier ihm aus den Händen glitt und auf den Boden fiel. »Versuchs doch nur! Von mir bekommst Du keinen Bissen! Hast Du vergessen, was Du Deinem Vater schuldest? Habe ich nicht Geld mit vollen Händen hinausgeworfen für Dich? Wer zahlt mir das wieder, nichtsnutziger Geselle, wenn Du nichts Ordentliches lernst? – Was soll denn aus Dir werden? Meinst Du, ich gäbe es zu, daß Du der siebente Windmüller werdest in der Familie van Ryn?« –

Er hielt einen Augenblick inne, denn der Athem ging ihm aus. Der trotzige Bube, der da mitten in der Stube platt am Boden lag, rührte sich aber nicht. Das Kinn auf seine zwei Fäuste gestützt, schaute er mit den großen schwarzen Augen furchtlos den Vater an. Der Mund mit den breiten Lippen lachte ein klein wenig, so daß man die schönen Zähne sehen konnte, an den braunen Wangen hingen die verwirrten dunkeln Haare nieder und die derbe Stumpfnase hob sich keck in die Luft. Die Ellnbogen seines Wamses waren gewaltig durchgerieben, das ehemals weiße Hemd hatte schwarze Flecken und der kurzen Hose sah man es nur an wenig Stellen noch an, daß sie von gutem Genter Tuch gewesen. Seitwärts aber – doch das sah der Müller noch nicht – an der Wand saß ein etwa zwölfjähriges Mädchen regungslos vor Schreck auf einem Stuhle mit hoher geschnitzter Lehne. Den kleinen runden Kopf mit den krausen Löckchen hatte sie weit zurückgebogen, die blauen Augen schauten bald auf den Jungen, bald auf den Alten. Auf ihren Knieen hielt sie ein dickes Buch in Schweinsleder gebunden, auf dessen gelben Blättern ihre hübschen Hände gefaltet lagen. Ein hellrothes Kleid fiel bauschig bis zu den kleinen Füßen herab, die sich auf einen Stoß alter Folianten recht trotzig stemmten. An den Achseln des steifen, weitausgeschnittenen Leibchens waren Schleifen befestigt und die Aermel zogen sich in zwei gewaltigen Puffen bis zum runden Ellnbogen hin.

Eben drehte der Rembrandt ein wenig den Kopf nach ihr hin, da fand der Windmüller seinen Athem wieder, stemmte beide Arme in die Seiten und begann mit hochrothem Gesicht: »Wirst Du mir sagen –«

Plötzlich fielen seine Augen auf den Boden – fast erschreckt trat er näher – schaute und schaute, streckte seinen Zeigefinger aus und fragte: »Was ist denn das da wieder?«

Da rauschte plötzlich etwas an seiner Seite, eine warme Kinderhand schob sich in die seine, bittende blaue Augen sahen den erstaunten Alten an und eine weiche Mädchenstimme sagte ängstlich:

»Ach, scheltet ihn nicht dafür! Was soll er thun in seiner Langeweile, wenn ich ihm die Arbeiten schrieb, oder wenn er lernen mußte? – Die Barbara kann das alles wieder abwaschen – sie hat's schon oft gethan!«

»Du hast für ihn die Arbeiten geschrieben? – Du?«

»Wer denn sonst? Er konnte es doch nicht thun!«

»Heiliger Joseph! Was soll denn nun aus dem Buben werden?«

»Ein Maler!« schrie da der Rembrandt auf und stand auf seinen Füßen.

»Ein Maler?« wiederholte Harmen Geraarts. »Seit wann ist Dir solch ein Gedanke gekommen?«

»Seit einer Secunde. Ein Strahl fuhr nieder vor meinen Augen vom Himmel und an der Wand da, in der Luft, überall stand mit großen Feuerbuchstaben geschrieben: ein Maler! – Jetzt weiß ich, warum ich so toll war bis auf den heutigen Tag. Jetzt weiß ich, was mich gequält hat. Ich sah überall eine Feuerschrift und konnte sie nicht lesen! – Geht! holt den Meister Lucas Damessen herbei, er mag sich das Bild da auf der Diele anschauen, er mag die Wände betrachten, die ich alle vollgeschmiert, und soll mir und Euch dann sagen, ob ein wahrhaftiger Maler in mir steckt!«

Das Gesicht des Buben glühte, seine Gestalt reckte und streckte sich, seine Augen blitzten, auf seiner breiten Stirn stand etwas Fremdes, Wundersames, die Hände drückte er fest gefaltet auf die Brust.

Harmen Geraarts van Ryn starrte seinen Sohn an. Wie Schuppen fiel es ihm von den Augen. Ist es nicht, als ob ein Engel oftmals just zur rechten Zeit und Stunde dem bedrängten Menschenkinde ein Wort zuflüstere, was es dann laut nachsprechen muß und das nun mit einem Male alle Zweifel und Wirrsale löst und Friede und Freude bringt? – Oder kommt nicht eben, wenn wir mit all unserm Verlangen im Dunkeln stehen, ein sanfter Strahl von oben, der da eine kleine Stelle erleuchtet, wo wir mit seliger Lust urplötzlich jene blaue Blume blühen sehen, nach der wir so inbrünstig uns gesehnt? Wir sind alle Zeit behütet und bewacht – öffnet nur Eure Ohren und Augen.

Das Mägdlein war es, die den Alten nun ein klein wenig zur Seite führte, damit er das große Bild auf dem Boden besser anschauen könne. Harmen Geraarts erkannte die Gestalt seiner kleinen Führerin in kecken Umrissen mit Kohle gezeichnet, wie sie auf einem Stuhle saß, einen großen Folianten auf den Knien, die kleinen Hände auf den Blättern des Buches, das bauschige Kleid bis zu den Füßen herabfallend.

Dann zeigte sie mit dem Finger auf die Wände und allda erblickte der Müller, mit einem seltsamen Schauer, sich selbst mit dem wohlbehäbigen Bäuchlein und dem flachen Hut, und auch Frau Gertruds wohlgetroffenes Conterfei war da, wie sie mit aufgeschlagener Schürze, die eine Hand in die Seite gestemmt, den Kopf nach rechts gewendet, wie im Rahmen einer Thüre stand. Auch der Lehrmeister des Burschen fehlte nicht, im weiten Gewand unter seinen Töpfen und Tiegeln. – Und wohl zwanzig Mal sah der Müller einen flüchtig gezeichneten Kopf – der gefiel ihm doch am besten: es war ein keckes Profil, ein Barettlein saß auf dem linken Ohr, zerzauste Locken hingen auf die kräftigen Schultern herab; – schelmisch lugte es unter allerlei Schnörkeln immer und immer wieder hervor. O, er kannte sie gar zu genau, die breite Stirn, diesen lachenden Mund – aber noch nie war ihm das Gesicht seines Buben so hübsch vorgekommen. Und wie er sich von dem Conterfei zu dem Original wandte, da strömte es wie ein warmes Licht über seine Seele, eine zuckende Rührung lief über seine Züge, es war ihm, als höre er ganz deutlich die Stimme der Gestorbenen, die zu ihm sagte: »Gieb wohl acht! Der Stern geht auf, Harmen Geraarts!«

Da breitete er die Arme aus und nahm den Buben ans Herz und rief: »Ich glaube, ich bin ein Esel gewesen bis auf den heutigen Tag. So hole denn der Leibhaftige das vermaledeite Latein! – Komm, laß uns sogleich zu dem Meister Lucas Damessen gehen; Du sollst ein Maler werden!«

Wie jubelte da der Rembrandt auf! So herzhaft hatte er noch nie die Arme um des Vaters Nacken geschlagen. Am liebsten wäre er gleich aus dem Fenster geflogen – der Weg die Treppe hinab war ja so lang. Wie er ging und stand wollte er fort, alles war vergessen. Just als er den Vater zur Thür hindrängte, sagte eine feine Stimme:

»Aber was soll ich denn nun anfangen? Was wird aus mir?«

»Aus Euch, Saliska?« antwortete Rembrandt, rasch zurückkommend und seinen Arm um die Schultern der Kleinen legend: »Ihr müßt eben warten, bis ich Euch hole als meine Frau. Geht nur zurück nach Leeuwarden und seid fein geduldig. Wenn ich was Rechtes werde, werdet Ihr mein Weib!«

»Wer ist denn aber das Mägdlein?« fragte der Müller.

»Das ist die Jungfer Saliska Uilenburg, Töchterlein des Bürgermeisters von Leeuwarden, einstmalen mein wackerer Abschreiber und Gehilfe, jetzo meine vielliebe Braut.«

»Die Jungfer Saliska sollte das sein? Nimmermehr! Die soll so lang wie eine Tanne und so spitznasig wie eine Nadel sein – das weiß ja jedes Kind! Ihr brachte ich die Eier dort und die Gans und –«

»Nun, ich werde Euer Geschenk der Base Saliska schon bringen,« lachte die Kleine. »Um den Rembrandt da hat sie aber nicht einmal eine Schale verdient. Er kann's sein Lebtage nicht vergessen, was ich ihm gethan, denn hätt' er selber arbeiten müssen, so wär's ihm nicht in den Sinn gekommen, Schnörkel und Figuren auf die Wände und den Boden zu malen. Aus eitel Langerweile hat ers gethan und für jedes ordentliche Bild, das er fortan malt –«

»Giebt er Euch gewissenhaft einen Kuß!« rief der tolle Bube, faßte sie in seine Arme, hob sie hoch in die Höhe, rannte mit ihr trotz alles Sträubens die Treppe hinab und setzte sie erst, hochaufathmend, in der Küche der alten Barbara nieder.

*

Kaum fünf Jahre nachher kannte man in ganz Flandern den Namen van Ryn der Stern begann Strahlen zu werfen. Der alte Müller trieb sich, trotz Zipperlein, mehr in den Straßen von Leyden umher als in seiner Mühle, und einzig und allein nur, um die Leute fragen zu hören: »Was treibt Euer Sohn, Harmen Geraarts?« Oder: »Habt Ihr gute Kunde aus Brügge von dem Rembrandt?« Oder: »Arbeitet er noch immer bei dem wackern Pietro Lastmann? Wird er bald nach Leyden zurückkommen?« und dergleichen mehr. In den Kirchen ging der Alte aufgehobenen Hauptes umher und beschaute mit gewaltiger Aufmerksamkeit die Bilder, die dort hingen, die er vormals nie beachtet, und seine Miene war so geringschätzend, als wollte er sagen: »Mein Rembrandt kann das alles viel besser als der Meister Lucas!« – Er nahm sich vor, dem Rembrandt zu sagen, daß er ein großmächtiges Altarbild malen möchte für die Kirche des heiligen Pancraz, sobald er nach Leyden käme. Es müßte aber freilich so lang sein wie die ganze Kirche und Gott Vater, und der heilige Joseph mit seiner Familie, und alle Heiligen, und die frommen Frauen müßten, so lang sie waren, darauf sein. Das müsse dann ein Bild geben, woran sich die ganze Christenheit erbauen könne, zu dem man auch wallfahrten würde aus ganz Flandern.

Als aber der Rembrandt endlich nach Leyden kam, um nun dort eine Weile zu arbeiten, da vergaßen Vater und Mutter das oft besprochene riesengroße Kirchenbild vor lauter Freude über den Sohn, der frisch und kraftvoll aussah und dessen Augen so hell dareinschauten, als ob sie sich ihr Licht geradezu von der Sonne gestohlen. Er ging so stramm einher, daß es eine Lust war; aber das Barettlein trug er immer noch auf einem Ohr, die krausen Haare hingen immer noch wirr an den braunen Wangen hin, wie ehemals, und mit den Ellnbogen des Wämsleins war's wahrhaftig nicht allezeit richtig, wenn Frau Gertrud nicht gewissenhaft nachsah. Und doch schauten ihm die Leute auf den Gassen mehr nach als den geputztesten Junkern, und die stolzesten Mägdlein wandten verstohlen die Augen zu ihm hin, wenn er in der Kirche kniete. Einen Zulauf hatte er in seiner Malerstube, daß dem allen Müller angst und bang wurde. Die wohlangesehensten Leute warben um seine Freundschaft und der hochgelehrte Constantin Huyghens, der reichste Mann Leydens, besuchte ihn jeden Morgen und war der erste, der ein Bild bei ihm bestellte.

Mit seligen Herzen standen oft beide Eltern hinter der Staffelei Rembrandts und verfolgten die Striche seines Pinsels. Die Mutter mußte immer die Hände falten in sprachloser Bewunderung ihres »Jüngsten«, der Vater schob die Mütze von der einen Seite auf die andere, wenn er die Menschenköpfe aus dem köstlichen Helldunkel auftauchen sah und sie alle erkannte, und gleich hätte darauf schwören mögen, sie seien eitel Fleisch und Blut. – War er nicht leibhaftig auf dem Malertuch da, der alte Rathsherr mit der dicken Unterlippe? An seinem schwarzen Sammetkleide war kein Stäubchen zu entdecken, was die Frau Gertrud nicht wenig verwunderte, und die güldene Kette, die über der Brust blitzte, hätte man nur so mit den Fingern abheben mögen, meinte Harmen Geraarts van Ryn. Und nun gar die hochnäsige Frau des Leydener Bürgermeisters, saß sie nicht in Wirklichkeit da, in der steifen weißen Haube mit tiefer Schneppe und der großen Krause, die fetten Hände voll kostbarer Fingerreifen auf dem wohlgenährten Leibe übereinander gelegt? – Auch jener Junker, mit dem spitzgedrehten Barte und ellenlangen Gesichte, in der prächtigen Kleidung, mußte man nicht meinen, die Brust hebe sich von dem auf- und niederfallenden Athem? –

Aber das schönste Bild von allen däuchte doch den Eltern das frisch und keck gemalte Conterfei des Rembrandt selber, das er in einem halben Tage gemalt und ihnen geschenkt. Das war gar zu lustig anzusehen. Er schaute in dem schiefgerückten Barettlein so über die Maßen froh in die Welt hinein, als ob für ihn keine Noth und Thräne daselbst zu finden sei, wie für so viele andere Menschenkinder.

Als der Rembrandt ein Jahr in Leyden gearbeitet, da kamen der Boten und Sendschreiben von Amsterdam, Gent und Antorf so viele mit Bestellungen für seinen berühmt gewordenen Pinsel, daß er endlich seine Malerstube zuschloß und seine Vaterstadt verließ, um in Flandern umherzustreifen. Drei volle Jahre blieb er in Amsterdam und malte dort, wo man ihn mit Ehren überhäufte und er die gelehrtesten Männer zu seinen Gönnern und Freunden sich erwarb, wenngleich er selbst so wenig Latein verstand, wie heutzutage ein Sextaner. Der hochberühmte Alterthumskenner und tiefsinnige Forscher Johannes Episcopus widmete ihm sogar als ganz besonderes Zeichen seiner Gunst den zweiten Theil eines Kupferstichwerkes über antike Statuen.

*

Recht unerwartet trat Rembrandt eines Abends in die Unterstube der Mühle, wo gerade Vater, Mutter und einige Geschwister beisammen saßen und traulich von ihm redeten. Zuerst erschraken sie alle, da sie meinten, es möge ihm irgend etwas zugestoßen sein. Er sah auch ein wenig wüst aus, die Strümpfe hingen tief herab und die puffigen Aermel des Hemdes, die aus dem Wams hervorschauten, trugen eine schlimmere Farbe denn je. Frau Gertrud, nach echter Mutterweise, konnte sich nicht enthalten ihm das in gelinden Worten vorzuwerfen.

»Ihr habt ganz Recht!« antwortete er ihr, »ich bin auch deshalb von Amsterdam fortgegangen, um diese Schäden nun recht gründlich zu curiren. Ich will nämlich schnurstracks nach Leeuwarden, um mir die Saliska, meine Frau, zu holen.«

Die Eltern schauten ihn erstaunt an: es war das erste Mal seit jenem Morgen im Hause des Alchymisten, daß er diesen Namen vor ihnen aussprach.

»Was!« rief endlich der Müller, »Du denkst noch an das kleine Mägdlein?«

»Meint Ihr nicht, daß es in neun Jahren gewachsen sei?«

»Wird denn aber ein Bürgermeister sein Kind einem Maler geben?«

»O! der Rembrandt van Ryn darf um Königskinder werben! Ich trage keine Scheu, vor Saliska Uilenburg hinzutreten!«

»Wird sie noch Dein gedenken?«

»Habe ich doch ihrer gedacht! – Gebt mir Euern Segen und ich gehe!«

In der Nacht, welche dieser kurzen Erklärung folgte, hatte der Windmüller Harmen Geraarts van Ryn den schönsten Traum von der Welt. Er sah sich nämlich selbst im Sonntagsanzuge durch die Straßen Leydens wandern, Arm in Arm mit dem Bürgermeister von Leeuwarden, und mitten auf dem Markte war ein Tisch aufgestellt mit Stühlen, wo er Frau Gertrud sitzen und mit einer stattlich geputzten Frau aus einem Krüglein schlürfen sah. Das war zweifelsohne die Frau Bürgermeisterin! –

Der Bürgermeister von Leeuwarden war ein recht gelahrter Herr, auch ein recht freundlicher, leutseliger Herr, nicht allzudick und nicht allzudünn und dem Weine durchaus nicht abhold, schon seit neun Jahren ehrsamer Wittwer und Vater eines einzigen, nunmehro einundzwanzigjährigen Töchterleins, Saliska genannt, – aber eine wunderliche Schrulle hatte er: nichts war ihm mehr zuwider in der Welt als Pinsel und Farben. Man munkelte im Städtchen, daß er einst, vor längeren Zeiten, ein bildsauberes Mägdlein in Gent geliebt und das hatte ihm ein lustiger Maler vor der Nase weggefischt. Seitdem sah er keine Farbentafel mehr an, trug sich allezeit schwarz und ließ in seinem Hause vom Boden bis zum Keller weiß tünchen. Stühle, Bänke, Schränke und Tische trugen alle nur simple Holzfarbe und sein Weib mußte, so viele Thränen sie deshalb auch vergoß, in schlichtem Grau einhergehen, bis sie starb. Als er nach ihrem Tode sein Kind, das er während des langen bösen Krankenlagers der Mutter zu seiner Schwester, der ehrsamen Jungfrau Saliska Uilenburg nach Leyden gebracht, wieder abholte, gefiel ihm zum ersten Male an der kleinen die schwarze Farbe nicht mehr. Er konnte kaum den Ablauf des Trauerjahres erwarten, dann schenkte er ihr bunte Stoffe, um sich darein zu kleiden.

Das Kind war von jeher sein Herzblatt, und je schöner er sie schmücken konnte, desto lieber war es ihm. Er wurde, als sie so schlank und zierlich heranwuchs, nicht müde, ihr die prächtigsten Gewänder zu schenken und Ketten und Spangen, so kunstvoll er sie nur aufzutreiben vermochte. Wenn dann die Dienerinnen die reichen Stoffe zerschnitten und verarbeiteten, so saß er oft Stunden lang dabei und schaute zu, wie sie maßen und anprobirten, ob auch die Falten voll herabfielen und das Leibchen fest anschloß.

Die Saliska war aber gar nicht mehr so fröhlich und wild, seit sie von Leyden heimgekehrt, das konnte jeder merken; doch nur ihre alte Amme wußte warum. Der Bürgermeister bekümmerte sich oft deshalb, aber wie viel er auch fragen mochte, eine recht ordentliche Antwort bekam er nie. Sie fiel ihm um den Hals, nannte ihn mit allen erdenklichen Schmeichelnamen, versprach ihm wieder sein lustiges Kind zu sein – und dabei blieb's denn.

Ihr höchstes heimliches Vergnügen war – man sollte es kaum glauben – in der Dämmerstunde in das Stübchen der Amme zu schleichen und dort in allerlei Heften und Büchern, vielfach bekritzelt, herumzublättern. Dann ging sie auch fleißig in die Kirchen, beschaute sich die gemalten Heiligen und konnte Stunden lang vor den Gestalten des Meisters Lucas in Leyden knien und wurde nicht müde des Schauens.

Als sie ihr achtzehntes Jahr erreicht, flogen die Freier wie Bienen zu, – was kein Wunder war, denn Saliska Uilenburg war schön und gar reich und der Mammon hatte dazumal schon eben so viel Gewalt, als ein reizendes Gesicht und ein blühender Leib, manchmal sogar noch ein wenig mehr. Das Mägdlein aber that gewaltig spröde, wies sie alle ab und sagte, es wolle beim Vater bleiben. Der freute sich dessen und meinte, vor zehn Jahren brauche auch sein einzig Kind nicht ans Freien zu denken.

Als Saliska jedoch ihr neunzehntes Jahr beendet, da fing sie an traurig und bleich zu werden, das Warten auf einen gewissen tollen Buben wurde ihr doch nachgerade etwas sauer. Die Amme sprach ihr zwar noch redlich zu und erzählte ihr fast tagtäglich vor dem Einschlafen die wundersamsten Geschichten, die alle den Schluß hatten, »daß sie sich am Ende aller Enden doch noch kriegten und noch fast hundert Jahre in Herrlichkeit und Freuden mitsammen lebten«, aber als das zwanzigste Jahr vorüber, da wollten selbst die schönen Sagen und Schlaftränkchen nicht mehr wirken. Das Mägdlein hing den Kopf wie eine welke Blume und wurde täglich kleinmüthiger. Sie schlich matten Schrittes im Hause umher, sie sang nicht mehr, wenn sie die Treppe hinabstieg, noch lachte sie hell auf, wenn der Vater mit ihr scherzte: – es konnte kein Zweifel sein, das Kind war ernstlich krank.

Da begann der Bürgermeister in der Angst seines Herzens allerlei Pillendreher um Rath zu fragen und bald wurde das Haus nicht mehr leer von alten und jungen superklugen Schülern des weiland hochgerühmten Aesculap. Sie stritten und zankten, hackten und bissen sich aber untereinander so über alle Maßen, daß der bedrängte Vater sie eines Tages alle hinausjagte und sich das Wiederkommen allen Ernstes verbat, sintemal sein armes Töchterlein nur bleicher und hinfälliger geworden unter ihrer Behandlung.

An demselbigen Morgen, wo das Wegjagen der weisen Herren geschah, kam aber die Saliska sehr spät und mit hochrothen Wangen aus der Messe heim und lief gleich zu ihrer Amme. Während des Mittagsmahles erzählte sie jedoch mit stockender Stimme dem Vater, daß sie von einem ganz absonderlich gelahrten Doctor reden gehört, der erst vor wenigen Stunden in Leeuwarden angekommen sei. Sie habe die Amme auf Kundschaft gesandt, mit ihm zu reden und meinte, es dürfe vielleicht deren Zunge gelingen, ihn noch heut Abend ins Haus zu bringen. Der Bürgermeister war ganz wohl zufrieden damit.

So kam denn richtig mit Dunkelwerden der Fremde herangeschritten über den Marktplatz, geleitet von der Amme, und Saliska zitterte so, als sie ihn ins Haus kommen hörte, daß sie sich an eine Stuhllehne halten mußte. Als der Wunderdoctor wirklich eintrat, entsetzte sich freilich der Bürgermeister vor seiner ganz absonderlichen Häßlichkeit. Eine große Brille saß dem Fremden auf der Nase, der Mund sah ganz schief aus und das Gesicht war voller Runzeln, wie ein Feld, über welches die Pflugschar gegangen. Die Redeweise des weisen Mannes gefiel ihm aber ganz wohl und daß er gern seine Nase in den Weinkrug zu tauchen schien, gefiel ihm noch besser; und als sie so eine Stunde beisammengesessen, küßte der Bürgermeister beim Scheiden den Wunderdoctor auf beide Wangen und Saliska gestand nach seinem Weggehen mit heißem Erröthen, daß sie ein so gewaltiges Zutrauen zu ihm gefaßt, daß sie sich in seine Hände geben wolle auf Tod und Leben.

Am nächsten Morgen kam der Fremde wieder und nachdem er mit dem Bürgermeister einen kräftigen Imbiß genommen und manches Krüglein Wein geleert, erklärte er die Cur mit dem Jüngferlein beginnen zu wollen und vermaß sich hoch und theuer, sie binnen kurzem frisch und roth herzustellen wie eine Rose. Er behauptete, ihre Krankheit sei zwar nicht selten, erfordere aber eine gar geschickte Hand zur Heilung: das Mägdlein trage nämlich nichts weniger und nichts mehr als einen Wurm im Herzen, den er mit aller Kunst, die ihm zu Gebote stehe, herauszulocken versuchen wolle. Zu dem Ende und weil selbiger Wurm ein gar seltsames eigenwilliges Gethier sei, müsse er jeden Tag zwei volle Stunden ungestört bei dem Jungfräulein verweilen dürfen, nur die alte Amme könne ohne Gefahr mit zugegen sein.

Der Bürgermeister erschrak nicht wenig über diese Eröffnung und schlug die Hände in einander, nicht begreifend, wie sein wohlbehütetes, sonst so gesundes Kind zu solch schrecklicher Krankheit habe kommen können, und bat den Doctor inbrünstig, sie von selbigem Unthier möglichst bald und schmerzlos zu befreien. Er versprach ihm alles, was er nur wünschen möge, wenn er sein Kind ihm wieder lachend und frisch vor Augen führen wolle, und umarmte sein wurmstichiges Töchterlein wiederholt mit heißen Thränen. Die Amme wurde angewiesen, das große kühle, nach Norden gelegene Wohngemach ihrer jungen Herrin allmorgentlich zum Empfang des hochweisen Doctors herzurichten, die Küchenmagd solle dagegen, wenn die zwei Stunden verflossen, ihm in des Bürgermeisters Stube einen kräftigen Imbiß aufstellen, damit er sich erhole von seinen Mühen.

So sah man denn bald Tag für Tag den Fremden im Hause Uilenburgs verschwinden. Anfangs kam er an bepackt mit allerlei seltsamen Geräthen, die alle sorgsam verhüllt waren, und zuweilen trug er kleine Bündel, die ihm die alte Amme sogleich an der Hausthüre mit vielen Knixen abnahm.

Der Bürgermeister schlich freilich nicht selten in jenen geheimnißvollen Morgenstunden auf den Zehen an die Thür des Vorzimmers – weiter wagte er sich doch nicht – und steckte den Kopf weit hinein; das konnte ja keinen Wurm stören. Da hörte er denn allezeit die Stimme seines Kindes hell und fröhlich reden und eine andere dazu, die auch recht lustig klang; dazwischen brummte auch die alte Amme wie ein vergnügter Käfer. Irgend ein Wörtlein zu verstehen, dazu war der ehrenwerthe Herr Bürgermeister zu schwerhörig. Ganz heiter schlich er dann fort und freute sich des geschickten Wunderdoctors. Dabei sah er mit Wonne, daß die Rosen auf den Wangen seines viellieben Töchterleins immer strahlender erblühten und ihre Augen in köstlichem Glanze leuchteten, auch wurde ihr Schritt mit jedem Tage leichter und einmal, nein, nein, es war keine Täuschung, hatte er sie, als sie abends hinauf in ihr Schlafkämmerlein stieg, das Lied summen hören:

»nach Osterland will ich fahren,

da wohnt mein süßes Lieb.«

Der frohe Vater wünschte ganz heimlich, daß sie sich allen Ernstes dem Wundermann antrauen lassen möge, dann würde der doch allezeit da sein und kein Wurm könne sich wieder unterfangen, das reinste Herz von der Welt anzunagen.

So gingen die Tage hin und die Wochen, und als zwei volle Monate vorüber, erklärte der Doctor eines Tages die schwierige Cur für vollendet und lud den glücklichen, dankbaren Vater für den nächsten Morgen zur Besichtigung des in Spiritus zu setzenden Ungeheuers ein. Saliska erschien nicht bei dem Mittagsmahle, auch den ganzen Übrigen Tag blieb sie wahrscheinlich in Folge der überstandenen Leiden unsichtbar; die alte Amme ging ab und zu zwischen Vater und Kind und trug zärtliche Botschaften und die Versicherung völligen Wohlbefindens herüber und hinüber.

Am nächsten Morgen empfing die Alte, sichtlich bewegt, ihren Herrn in der Vorstube, der Doctor wäre schon bei ihrer Herrin, sagte sie und stieß hurtig die breite Thür auf zum Gemach Saliska's. Der Bürgermeister von Leeuwarden prallte aber fast zurück – was war denn das? – Der Sonnenschein fiel hell durch das große Fenster – was sah er denn da? – War das Wirklichkeit oder Trug | der Sinne? – Sollte das kleine Räuschlein, das er sich am vergangenen Abend in der Freude seines Herzens – | doch still, still – es mußte Wirklichkeit sein. – Da hing ein schwerer, dunkelgrüner Vorhang herab und die Lehne eines Sessels war zu sehen und ein Stück von einem Tisch, der mit reicher Decke behängt und mit köstlichen Speisen besetzt schien. Und auf dem Sessel saß ein junger Mann, das lachende Schelmengesicht zu dem Beschauer hergewandt, ein Mann, den der Bürgermeister nie zuvor gesehen. Dicke dunkle Locken fielen auf seine Schultern, das Sammetbarett mit zwei prächtigen weißen Federn saß auf dem linken Ohr. Um den Hals schloß ein feingefälteltes Hemd, das Wams und die Pludderhosen waren von schimmerndem Utrechter Sammet und die Bänder an den Knien reich und von glänzenden Farben. Ein langer Degen mit prächtigem Gehänge war an seiner linken Seite befestigt. Mit der rechten Hand hielt der Mann einen gläsernen Humpen hoch empor, gefüllt mit einer goldigen Flüssigkeit; mit dem linken Arme umschlang er sein junges Weib, das sonder Scheu auf seinen Knien saß. Ihr schlanker Rücken war dem Betrachtenden zugekehrt, zugleich hatte sie aber das Köpfchen so unsagbar zierlich herumgedreht, daß man das volle Gesicht sah. – Es war ja die Saliska! – Der Bürgermeister sah sein Kind, wie es leibte und lebte, in ihrem Festtagsanzug mit dem grünsammetnen Mieder und dem hellen schimmernden Atlasrock, die Aermel waren in Puffen aufgenommen und mit Spangen und breiten Bändern zusammengehalten, oben sah man das feinste Linnenhemde hervorschauen und um den weißen Hals schlossen Spitzen von Brabant. Ueber dem Nacken, auf dem Sammet des Mieders, lag schwer und glänzend eine großgegliederte Kette. Die Fingerspitzen des kecken Mannes berührten den goldgesäumten Gürtel des Leibchens, die Hand ruhte auf dem dunkeln Sammet. Wie schön und fest war aber die Hand, die solches wagte, und wie vornehm zugleich; um das Handgelenk schimmerten kostbare Spitzenbehänge. Der Bürgermeister mußte aber immer und immer wieder das Antlitz seines Kindes suchen. Konnte man auch etwas Verlockenderes sehen? Sie lächelte halb ängstlich, halb selig den Vater an: aber auf der Stirn, um die viele feine kurze Löckchen spielten, durch die sich ein Band schlang, lag der Goldschein eines verklärten Glückes, der Friede eines beseligten Herzens.

Allmählich ging dem Beschauenden ein Licht auf – immer heller zitterten die Strahlen in sein Herz. Und das gütige Vaterherz wallte über, er streckte die Arme aus nach der lieben Gestalt seines Töchterleins und rief zärtlich: »So komm nur, Saliska!« – Aber sie rührte sich nicht, trotz des liebevollen Rufes, sie kam nicht; und der kecke Mann schaute lachend immer und immer wieder auf ihn hin, – aber das Glas zitterte nicht in seiner hochgehobenen Hand und der Wein im Humpen stand still wie ein Sumpf.

Da trat der Bürgermeister von Leeuwarden mit seinen blöden Augen näher und näher heran, bebend streckte er die Hände aus: seine Fingerspitzen berührten das kühle glatte Malertuch. Ein Bild stand vor ihm, ein großes herrliches Bild!

Also wieder ein vermaledeiter Farbenkleckser, der ihm zum zweiten Male sein Glück stehlen wollte! Er taumelte – es dunkelte ihm vor den Augen – da umfingen ihn zwei weiche Arme, da drückte sich ein süßer, frischer Mund auf seine Stirn, da fielen Thränen aus lieben, lieben Augen, da flüsterten reizende Lippen allerlei wirre Anklagen und Bitten: – Bürgermeister von Leeuwarden, wohin floh dein Zorn?

»Wo ist er?« fragte er endlich nach einer langen, langen Weile mit zusammengezogener Stirn, aber um die Lippen zuckte schon etwas wie ein Sonnenstrahl.

Da trat hinter der mächtigen Staffelei das Urbild dessen hervor, der da auf dem Sessel saß und seinen kecken Arm um Saliska geschlungen hatte. Und wie der Bürgermeister ihn so recht anschaute und wieder auf das köstliche Bild sah, wußte er nicht wie ihm geschah, aber böse werden konnte er dem übermütigen Gesellen, der so vor ihm stand, nicht. Es ging nicht!

»Also so sieht der Wurm aus, der Dir im Herzen saß?« fragte er sein zagendes Töchterlein.

»Ja!«

»Nun, ihm geschehe nach Verdienst; aber der kluge Doctor, der Dich so wohl zu heilen wußte, der nehme Dich hin zum Lohne seiner Mühen.«

Es gab noch viel Hin- und Herreden, es flossen noch viele süße Thränen, aber ehe die Sonne unterging, wußte die halbe Stadt, daß eine glückstrahlende Braut im Hause des Bürgermeisters sei und ein überseliger Bräutigam, der wohlbekannte und geehrte Maler Rembrandt van Ryn.

Der alte Windmüller erlebte wirklich die Erfüllung seines Traumes: der Bürgermeister von Leeuwarden und er durchschritten selbander Arm in Arm die Straßen Leydens. Frau Gertrud aber saß nicht auf dem Markte, sondern zu derselben Zeit seelenfroh daheim, neben ihrem lächelnden zärtlichen Töchterlein, das der Rembrandt auf den Knien hielt, just wie auf dem Bilde, und gab ihr gute Lehren, wie sie fein acht haben müsse auf den Wildfang, und auf seine Wäsche, und berichtete auch kaum glaubliche Geschichten von durchlöcherten Ellnbogen und herabhängenden Strümpfen, und wußte alle Lieblingsgerichte ihres »Jüngsten« an den Fingern herzuzählen.

Es ist recht merkwürdig, daß der Bilderfeind Johannes Uilenburg in kürzester Frist zu einem wüthenden Bildersammler wurde. Das brachte freilich sein Schwiegersohn, der Rembrandt, zuwege. Die Wände des Hauses zu Leeuwarden wurden gar bald zu klein für die gemalten Schätze, die da alle Platz finden sollten und es war gut, daß der alte Herr an den Hofhalt nach dem Haag berufen wurde und allda ein größeres Gelaß bekam. Der Alte und der Junge konnten nun nicht müde werden Bilder, Stiche und Handzeichnungen zu sammeln, und die Leute erzählten sich mit Achselzucken, daß der Rembrandt für einen einzigen kleinen Stich des Lucas van Leyden 80 Brabanter Thaler bezahlt habe. Die größte Zierde der Sammlung blieb freilich immer das köstliche Bild, das später unter dem Namen »Rembrandt und sein Weib« bekannt wurde: Saliska auf den Knien ihres Herzliebsten, ein Bild, an dem sich der Bürgermeister von Leeuwarden noch in seiner Todesstunde erfreute.

Der Rembrandt van Ryn hatte nachher noch viele berühmte Bilder gemalt, wie seinen Adolf von Geldern und dessen gefangenen Vater, woran man ganz besonders seine große Meisterschaft im Helldunkel bewunderte, aber ein glanzvolleres, wie das eben erwähnte, niemals. Als er das malte, schimmerte um sein Haupt der volle Sonnenglanz des Glückes und seine Seele war wie in goldenes Licht getaucht: er liebte und wurde geliebt, sein Weib war jung und schön, und er – ein Maler, der eben anfing die hohe Bedeutung dieses Wortes so recht zu fassen.

Später, als sein vielgetreues, fleißiges Weib, das ihm vom Morgen bis zum Abend seine Wege und Stege ebnete und mit Blumen bestreute, wie es jeden echten Künstlerweibes süße, hochheilige Pflicht ist, zu den Engeln gegangen, da ging die Hauptsonne seines Himmels unter! Wie sein Herz denn nun in der Dämmerung leben mußte, so fiel auch kein goldener Schein mehr auf seine Bilder: jenes zauberhafte, vielgepriesene, geheimnißvolle Helldunkel wurde nach und nach zum Grau.

Und wer nicht glauben will, daß jener Rembrandt, der sein holdes Weib auf seinen Knien wiegte, ein anderer war als der spätere Rembrandt, der lasse sich einmal im Louvre zu Paris das Conterfei des Meisters zeigen, das er kurz vor seinem Scheiden, in Sorgen, Armuth und Verlassenheit malte. Die wallende Lockenfülle ist verschwunden, auch das kecke Barettlein mit den stolzen Federn; wenige graue Haare sind unter dem Tuche hervorgeschlüpft, das er um den Kopf gewunden. Der einst so übermüthig lachende Mund ist schauerlich ernst geworden, die sonst so blitzenden Augen sind todtmüde, die schwer herabhängenden Lider bedecken sie halb und auf der kühnen Stirn stehen die Zeichen der Noth und des Kampfes mit dem Leben: tiefe Furchen und harte Linien. Des Todesengels sanfte Hand glättete sie erst am 8. October des Jahres 1669. Da lag sie denn still und friedlich, die müde Hülle, und die befreite große Künstlerseele kümmerte es nicht, daß sie den Leib ärmlich und eilig verscharrten.

Die Kosten des Begräbnisses des hochberühmten Meisters Rembrandt van Ryn betrugen nämlich, wie man in alten Chroniken von Amsterdam nachlesen kann, genau 15 Gulden.