|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Im Jahre des Heils 1615 lebte zu Rom ein gar geschickter Maler mit Namen Agostino Taso. Er verstand nämlich so ziemlich alles zu malen, was ihm unter die Finger kam: Menschen, Thiere, Bäume, Blumen, Früchte, Schmetterlinge, Häuser, Berge und Seen; – und die Farben pflegte er niemals zu sparen. Wenn ihm auch, was wohl vorfiel, ein Ding weniger gut gelang wie das andere, so kümmerte ihn doch das nie allzusehr: singend und pfeifend malte er darauf los, jeglichen Gegenstand, den man bei ihm bestellte. So geschah es nicht selten, daß er heute das Betstüblein eines frommen Cardinals al fresco verzierte, morgen eine badende Venus malte für das Toilettenzimmer einer Weltfrau; in dieser Stunde den Lieblingshund eines reichen Mannes möglichst getreu abconterfeite, und in der nächsten den Schatz einer hübschen Dirne, mit gewaltigem Aufwand von Roth und Blau, auf ein Holztäflein bannte.

Für den Hund ließ er sich eine Hand voll Goldes zahlen, für die bemalte Tafel nahm er einen Kuß, aber nicht etwa von dem, der zu dem Bilde gesessen, sondern von der, die das Conterfei erhalten. Und Gold wie Kuß gab man ihm ohne großes Widerstreben, denn er war in der That geschickt und malte gewaltig schnell, hatte auch ein absonderlich gutes und frisches Gesicht und ein Paar Schelmenaugen, in die sich alle Frauen vergafften.

Neben diesen Vorzügen besaß er noch zwei andere glückliche Eigenschaften, nämlich eine ganz unverwüstliche Lustigkeit und ein merkwürdiges Talent, das gewonnene Gold im Umsehen wieder los zu werden, weshalb sich auch in seinem Hause niemals Schätze vorfanden, welche die Motten und der Rost zu fressen Lust gezeigt, noch die Diebe nachzugraben und zu stehlen sich bemüht hätten. Der Cardinal Monte, ein trotz seiner Frömmigkeit gar munterer Herr, der dem Meister ganz besonders gewogen, bezahlte eben binnen Jahresfrist zum dritten Male dessen Schulden, freilich nicht ohne ernste Mahnungen, daß er ein besseres Leben beginnen solle. Der Agostino Taso meinte zwar, daß ein »besseres Leben« erst im Himmel seinen Anfang zu nehmen pflege, versprach aber, um der Gunst seines hohen Schützers willen, dennoch nach Möglichkeit auf Erden schon sein Möglichstes zu versuchen.

An einem Frühlingsmorgen war es, als der Meister just von seinem gnädigen Gönner kam und etwas beklommenen Herzens, ob der Unterredung mit ihm, heimwärts trollte. Die Strafpredigt der Eminenz hatte er zwar schon vergessen, als er aus dem Thore des Palastes trat, aber ein Wort ging ihm doch gewaltig im Kopfe herum. »Agostino Taso,« hatte der Cardinal gesagt und dazu mit aufgehobenem Finger gedroht, »dafern Ihr nicht von Stund an ein ordentlicher Mann werdet, Eure vielen Geliebten aufgebet und Euren Haushalt sparsamer einrichtet, so kann ich meine neue Villa nicht von Eurem Pinsel verzieren lassen, denn es würde groß Aergerniß geben. Ihr zwingt mich dann, um des guten Exempels willen, mich nach einem andern Meister umzuschauen. Bedenkt aber, welch ein Verdienst Euch alsdann verloren ginge!«

Diesen Verdienst überlegte er eben. Von dem ließ sich's freilich ein Vierteljahr herrlich und in Freuden in Rom leben. Nein, dieser Haufen Goldes sollte ihm nimmer entschlüpfen! Sein Hauswesen hatte er schon eingeschränkt, so sehr er's vermochte, die Diener waren sämmtlich weggejagt worden, in dem Küchenschranke lag noch ein halber Laib Brot und einige trockene Feigen, und der einzige Ueberfluß, der sich kund gab, war die Fülle Wassers in dem Brunnen auf dem Hofe. Mehr – oder besser gesprochen, weniger – konnte der Monte nicht von ihm verlangen. – Aber die »Geliebten«, von denen der Cardinal geredet? Das war ein wunderlicher und gröblicher Irrthum Sr. Eminenz. Der Agostino Taso hatte im Grunde ja nur eine einzige Geliebte, denn er liebte jede der verschiedenen Frauengestalten um einer andern Schönheit willen. Stellte man nun die Nase der Fiorilla, die Augen der Angela, den Mund der Rosa, das Haar und die Stirn der Alezia, die Hände und Füße der Marietta und den Wuchs der Bianca zusammen, so wurde eine Gestalt daraus, die selbst der heilige Antonius wohl nimmer hätte gehen heißen, wenn sie auf den Einfall gekommen wäre ihn zu versuchen; und dieses mühsam zusammengetragene Ideal betete ja der Taso an. Konnte er solches Götterbild durch Weglassung der Nase (Fiorilla), oder der Augen (Angela), oder gar des Mundes (Rosa) muthwillig verstümmeln? – Nimmermehr! Das durfte nicht einmal ein Cardinal befehlen!

Im übrigen nahm er sich jedoch vor, ein für jeden Maler musterhaftes Leben zu führen, und nur auszugeben, was zu des Leibes Nahrung und Nothdurft unumgänglich gehörte. Er verlor sich in tiefernste Betrachtungen über die Nothwendigkeit eines neuen sammetnen Ueberwurfs und eines neuen Barettleins von leuchtendem Roth mit schwankender Straußenfeder darauf und goldner Agraffe. Ferner that dem inneren Menschen ein Fäßchen edlen Weines noth; den Dienst eines Kellermeisters nahm er sich vor gewissenhaft selber zu versehen. Ferner mußte ein Koch beigeschafft werden, der mit möglichst weniger Zuthat von Fleisch, Eiern und Mehl schmackhafte Gerichte zu bereiten verstand, und endlich wünschte er, daß ihm ein Farbenreiber in den Weg liefe. Den früheren Helfershelfer hatte er wegjagen müssen, weil dieser die lästige Gewohnheit hatte, pünktlich zur Stunde Essen und Trinken zu verlangen und gewaltigen Lärm zu schlagen, wenn dergleichen Nebendinge nicht just zur Hand waren. Solche Pedanten konnte ein Agostino Taso nicht brauchen. Aß er doch selbst nur, wenn er eben etwas hatte, und trank, wenn ihn der Durst quälte. So konnten es andere auch machen, wenigstens diejenigen, welche mit ihm leben wollten.

Eben bog er um die Ecke an der Fontana Trevi, da stieß er auf eine wunderliche Gruppe. Auf einem Steine saß ein großer, schlecht gekleideter Bube; um ihn herum stand, kniete, lagerte eine Schaar zerlumpter Kinder, eines immer frischer und schöner als das andere. Sie rauften sich eben unter einander, sie hingen sich an den Zipfel des braunen Mantels, den der Bube um die Schultern geschlagen, sie hatten ihm Granatblüten hinter jedes Ohr gesteckt, sie lachten und schwatzten lärmend, und dabei kauten sie mit vollen Backen. Und hin und wieder langte der Bube etwas aus dem Binsenkorbe hervor, den er auf den Knien hielt, und die Kinder balgten und rissen sich darum und jubelten von neuem.

»Was verschenkt Ihr denn da?« fragte Agostino Taso.

»Kleine Pasteten. Ich habe sie selber gebacken! Wollt Ihr mir welche abkaufen, Herr? Ihr könnt sie besser bezahlen als jene Schelme da!«

»Gebet her!« sagte der Maler, steckte einen kleinen Kuchen in den Mund und warf die letzte Goldmünze, die er in der Tasche trug, in den Korb. »Nun,« sagte er kauend, »wenn Ihr so trefflich zu backen versteht, möchte ich Euch wohl zum Koch haben.«

»Es hindert mich nichts mit Euch zu gehen, Herr! Ich bin in der letzten Nacht meinem vorigen Herrn, einem geizigen Bäckermeister, entlaufen mit dem Rest dieser Kuchen da.«

»Entlaufen?! – Das spricht nicht sonderlich zu Euren Gunsten.«

»Ich pflege allezeit davonzulaufen, wenn ich's irgendwo nicht mehr aushalten kann.«

»Was that Euch denn der Bäcker?«

»Er prügelte mich, weil ich Kuchen verschenkte an solche Schelme da. Aber kann ich denn anders, wenn sie mich anbetteln um einen Bissen? Zwölfmal ließ ich mich prügeln für sie – nun ist's aber genug!«

»Ihr seid kein Italiener, Kind. Das thäte keiner von uns! Und eine wunderliche Sprache redet Ihr auch. Wie heißt Ihr und woher kommt Ihr?«

»In meinem Vaterlande nannte man mich Claude Gelée, ich bin ein Kind der Lorraine, weit weg von hier im schönen Frankreich.«

»Wie kamt Ihr denn nach Rom!«

»Nun – ich lief von dort weg, Herr!«

»Ihr lieft auch da fort? Und warum?«

»Sie hatten dort ein abscheuliches Haus, das nannten sie eine Schule, und allda sollte man nichts thun, als lernen, immer lernen, alle Stunden, alle Tage, alle Monate, Jahre lang, denkt Euch, lieber Herr! Sie brachten mich dahin, als meine Eltern gestorben waren. Ich konnte aber nichts lernen; und wenn ich nicht fortgelaufen wäre, hätten sie mich doch am Ende fortgeschickt. Zehn Jahre war ich alt, als ich davon lief und jetzt bin ich fünfzehn. Der Weg ist weit, lieber Herr! Und gelernt habe ich unterwegs doch mehr, als ich in der Schule da gelernt haben würde, das glaubt nur!«

»Hört, mein Bursche,« sagte da der Agostino Taso nach einer kleinen Weile und machte ein sehr ernsthaftes Gesicht, »ich glaube, ich kann Euch brauchen, – ich gerade Euch und Ihr just mich. Ihr gefallt mir. Ehrlich seid Ihr, das sagen mir Eure Augen, und zudem giebt's bei mir nichts zu stehlen; prügeln werde ich Euch nicht, denn ich bin kein Bäckermeister, und mein Haus ist auch keine Schule. Lohn sollt Ihr haben, sobald ich einmal Geld habe, und essen und trinken mögt Ihr, so oft etwas da ist. Dafür müßt Ihr alles thun, was ich Euch heiße, und wenn Ihr Lust zum Fortlaufen verspürt, mir solches vorher anzeigen. Wollt Ihr?«

Und der Claude sprang auf und versprach mit lachendem Gesichte alles, vertheilte die Pasteten noch bis auf das letzte Krümelchen unter die hungrige Schaar, warf den Korb mit einem Jubelschrei hoch in die Luft, machte einen Sprung und ging mit dem Agostino Taso fort.

*

In kurzer Zeit wurde der Maler inne, daß er einen wahren Schatz erworben an dem kleinen »Gilli«, wie er ihn zu nennen pflegte. Nicht nur, daß ihm jegliche Arbeit flink von der Hand ging und er über die maßen anstellig war, er zeigte auch ein so großes Talent, in die Stuben und Kammern seines Herrn eine gewisse Ordnung zu bringen, daß der Meister sich nicht genug darüber verwundern konnte, seine Sachen allezeit an einem bestimmten Platze zu finden. Früher hatte er oft, wenn er auszugehen gedachte, eine Stunde und länger suchen müssen, wo sein Barett hingerathen, zuweilen ließ sich der Mantel durchaus nicht finden, dann hatte der Kater einen Schuh verschleppt und der Hund das Degengehänge, und so war ihm immer tausendfacher Aufenthalt geworden, ehe er zu seinen Kunden gelangen konnte, die ihn ob solcher Versäumniß nicht allzufreundlich anzusehen pflegten. Jetzt war immer alles da; Agostino Taso erschien, wo er erwartet wurde, so pünktlich wie die Sonne, und schaffte nun auch doppelt so viel als ehemals. Aber auch die Arbeit im Hause ging rascher als vordem, da der kleine Gilli die Fenster der Malerstube immer fein sauber hielt, daß allezeit gutes Licht da war, und er auch die Farbentöpfe und Malergeräthschaften ordentlich neben einander zu stellen wußte. Dann brachte er immer just zur glücklichen Stunde einen kühlen Trunk und zur rechten Zeit einen stärkenden Imbiß. War der Küchenzettel auch nie von großer Manichfaltigkeit, denn der kleine Gilli konnte nicht viel mehr als Pasteten backen, so schmeckte es doch dem Herrn wie dem Diener trefflich. Zudem gab es auch wenig Stoffe, aus denen der Gilli nicht Pasteten zu backen gewußt hätte, und wenn er noch keine aus Kieselsteinen auf den Tisch gebracht, so lag das einzig daran, daß der Taso fürchtete, sie nicht wohl vertragen zu können.

Mit der Küchenschürze über den Hüften that er dann Farbenreiberdienste: aber mit seiner Thätigkeit in der Malerstube war der Taso am wenigsten zufrieden. Der Bursche war wie verwandelt und verzaubert, sowie er dort eintrat. Mit offenem Munde stand er dann hinter der Staffelei seines Herrn und vergaß alles um zuzuschauen. Ja, er hörte und sah oft nicht, so fest hingen sich seine Augen an das Malertuch; und erst wenn ihm der Taso einen derben Stoß gab, erinnerte er sich seiner Pflichten und rieb, daß ihm der Arm fast abfiel. Wenn aber der Meister in einer Anwandlung von Ungeduld oftmals davon redete, einen anderen Farbenreiber zu nehmen, so bat der Claude Gilli so herzbeweglich, ihm dies nicht anzuthun, und gelobte so inbrünstig Besserung, daß der gutmüthige Taso es immer wieder beim alten ließ.

Auch war der Bursche so hübsch, wenn er um etwas bettelte, daß man ihn nicht recht wohl hart anlassen und abschläglich bescheiden konnte. Augen hatte er wie ein Reh, das feinste Gesicht von der Welt und einen Mund, um den ihn jedes Mägdlein hätte beneiden können. Die Mädchen waren ihm begreiflicher Weise auch ganz absonderlich gut und steckten ihm, wo sie ihn sahen, immer allerlei zu, und er war im Nehmen nicht schüchtern, bezahlte auch ehrlich, nach den Lehren seines Herrn, mit Küssen, zärtlichen Blicken und Händedrücken jedes Ei, jedes Huhn und jede Hand voll Kräuter, und diese Art der Münze ging ihm niemals aus.

Andere Münze gab es dagegen nicht häufig; der Agostino brauchte alles selber: wofür, das wußte er selber nicht so recht; es war manchmal, als zerschmölze ihm das Geld geradezu in der Hand, und dem Claude ging's genau ebenso, wenn er einmal etwas bekam. Beide kamen endlich dahin überein, daß es wohl den meisten Menschen so gehen müsse, denn alle, die der Meister gelegentlich um eine Hand voll Goldes anging, erklärten, keinen Bajocco im Hause zu haben. Der Taso und sein Diener lebten freilich, so oft der Maler eine Zahlung erhalten hatte, wie die Prinzen in den Feenmärchen, dann einmal wieder wie jene berüchtigten Fischersleute am See, deren unbeschreibbare Wohnung, wie die Sage erzählt, von einem sehr großmüthigen Fische so lange verbessert und verschönert wurde, bis er zuletzt, der Großmuth müde, das ungenügsame Paar wieder da einziehen ließ, wo es ausgezogen war.

Wenn der Taso über Land ritt in die Villen der Großen, so folgte ihm sein Diener, Koch und Farbenreiber in Pagenkleidung auf einem kleinen Rappen nach, und nie zeigte sich der Meister in den Straßen Roms, ohne daß der schlanke Bursche an seiner Seite war. Die Freunde des Malers und die hohen Herren, die ihn zur Tafel luden, forderten auch allezeit den Pagen auf zur Bedienung mitzukommen, und er zeichnete sich vor den Dienern aller aus durch sein freundliches gewandtes Wesen und seinen zierlichen Anstand. Kam er nach Hause, so zog er, wie weiland Aschenbrödel, die schönen Kleider aus, nahm die Küchenschürze vor oder kroch in den Kittel des Farbenreibers. Sonntags blieb er den halben Tag, unter dem Vorwande aufzuräumen, in der Malerstube und wählte unter den Farben umher, und kein Fest, kein Schmaus wäre glänzend und lockend genug gewesen, ihn aus diesem Versteck heraus zu treiben.

Die Farben zogen ihn mächtig an, und wenn er sah wie der Meister das köstliche Blau auftrug, oder das prächtige Violett mischte oder den leuchtenden Purpur, so stieg ihm ordentlich eine Glühhitze in die Backen und seine Augen glänzten wie im Fieber. »Mit dem Zeuge da möcht' ich umgehen mein Lebelang,« sagte er oft.

»Lieber Gilli,« antwortete dann sein Herr, »zu einem Maler gehört mehr als die Malerwerkstatt aufräumen und die Geräthschaften putzen! Bleibt bei Euren Pasteten, ich bleibe bei meiner Staffelei, jeder versehe das Geschäft, zu welchem ihn die Natur bestimmt hat: der eine gehört in die Malerstube, der andere in die Küche, der eine auf ein Pferd, der andere auf einen Esel.«

Das wollte aber dem Claude Gilli nie recht einleuchten; es war immer, als ob eine Stimme ihm ins Ohr flüstere: » Du könntest auch hinter einer Staffelei stehen, just so gut als er!« – Eine wunderbare Liebe fühlte er zu den Farben, die sich von Tag zu Tag erhöhte, aber ein Maler zu werden wie der Agostino Taso, das lockte ihn doch nicht. Wie oft sagte er sich: »Es muß gewaltig langweilig sein Menschengesichter und vierfüßiges Gethier zu conterfeien,« – aber was er statt dessen hätte malen mögen, das wußte er selber nicht. Da hörte er denn allgemach auf, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, und wirthschaftete still und geduldig als Farbenreiber und Koch im Hause seines zeitweiligen Herrn.

Trotz der Vorsorge und Ordnungsliebe des Claude geschah es aber doch, daß binnen Jahresfrist der Agostino Taso fast ebenso tief in Schulden steckte wie zuvor, und daß er sich vor dem Drängen seiner Gläubiger gar nicht mehr zu lassen wußte. Da entschloß er sich endlich einmal wieder einen Besuch bei seinem hohen Gönner zu machen und nach der neuen Villa zu forschen, die mit Fresken zu schmücken er sich gar sehr sehnte.

Als er aber nach wenigen Stunden zurückkehrte, sah er so blaß und verstört aus, daß der kleine Gilli in seiner Herzensangst einen Krug Wasser über ihn hergoß. »Das hilft nichts,« rief Taso und schüttelte die Tropfen ab, »ich bin verloren! Ich habe ein Versprechen vergessen, das ich dem hohen Herrn gegeben, und nun will er selber nachsehen, ob ich es fein gehalten!«

» Nur ein Versprechen vergessen?« tröstete der kleine Gilli. »Das ist nicht schlimm. Laßt doch hören, was Ihr Sr. Eminenz versprochen!«

»Ich habe ihm,« begann der Maler keuchend und niedergeschlagen, »weil er dazumal so gewaltig böse war, in meiner Herzensangst vorgelogen, daß ich zur Stelle mein unschuldig Schwesterlein zu mir nehmen wolle, aus dem Kloster zum Herzen Jesu (allwo sie Kostgängerin sein sollte), damit sie mir fein sparsam und klug fortan den Haushalt führe. Die ganze Geschichte hatte ich aber sehr schnell vergessen, weil dies unglückselige Schwesterlein damals ohnehin schon Frau und Mutter von sieben Kindern war, und noch dazu in Genua wohnte. Nun kommt morgen die Eminenz in mein Haus um alles nachzusehen, und wo soll ich in solcher Eile ein unschuldig Schwesterlein herbekommen? Merkt aber der Cardinal gar, daß ich ihn belogen und betrogen, so geht mir der Verdienst in der Villa verloren, und ich brauche Geld! Um alles Geld! Sehr, sehr viel Geld, Gilli!«

»Beruhigt Euch, lieber Meister,« sagte der kleine Gilli, »ich denke, es soll mir nicht schwer werden einen Weiberrock herbei zu schaffen, der mir paßt; im übrigen vertraut mir. Ich will hundertmal lieber Eure unschuldige Schwester vorstellen, als Pasteten backen, da weder Eier noch Fleisch im Hause sind!«

Kurz nach dieser Unterredung kam ein Diener Sr. Eminenz, der nichts geringeres wollte, als den hochwürdigen Herrn wirklich und wahrhaftig zum nächsten Tage zu einem Frühmahl anmelden. Für Wein und Speisen brauche der Signor Taso nicht zu sorgen, hatte der Diener hinzugesetzt, die wolle sein Herr vorausschicken.

Und am Morgen mußte der Meister wirklich fast Gewalt anwenden, daß er sein allzu blödes Schwesterlein zu dem hohen Gast in die Stube brachte. Der saß denn in all seiner leiblichen und geistlichen Herrlichkeit vor einer reich besetzten Tafel und schlürfte eben mit halbgeschlossenen Augen und gespitzten Lippen den köstlichsten Wein aus einem krystallnen Becher. – Aber wie wunderbar hübsch erschien das Mägdlein, das der lachende Meister da an der Hand hereinzog! Das blaue Röckchen war zwar ein wenig kurz, aber wer hätte bei solchen hübschen Füßen lange Röcke tragen mögen! Das Mieder war etwas eng, doch Busen und Schultern züchtig verhüllt, ebenso die Arme; das braune Haar war aufgeschlagen unter einer Art von Häubchen, aber die Fülle schien zu groß, einige Locken rollten auf den Hals. Das Gesichtchen glühte, die Augenlider mit den prächtigen Wimpern hoben sich langsam, der Mund lächelte ein klein wenig: der hohe Herr schaute mit Wohlgefallen auf die Kleine.

»Sie sieht Euch recht ähnlich, Taso!« meinte er.

»Wie ein Ei dem andern!« antwortete der Maler.

»Wie heißt Ihr, schönes Kind?«

»Claudia!« antwortete eine etwas heisere Stimme.

»Setzt Euch zu uns!« gebot die Eminenz. »Kommt, thut mir Bescheid!«

Er schob dem »unschuldigen Schwesterlein« den Becher hin; sie nippte ziemlich furchtlos.

»Ihr müßt auch essen! – Seht, da steht eine Ochsenzunge in Zucker und Zimmt gebacken, dort eine Pastete von gehacktem Wildschwein, hier Klöße von Kapaunenfleisch, auch ein gefülltes Haselhuhn, und Aal in Teig gebacken. Habt ihr davon zur Genüge verspeist, so versucht die Wassermelonen, den süßen Honigkuchen und die Mandeln und Feigen. Auch Kastanientörtchen sind da; und Malvasier und süßen Wein müsset Ihr trinken, so lange Ihr einigen Durst verspürt!«

Und das schüchterne Schwesterlein aß und schob kein einzig mal den Teller zurück, den der Cardinal mit den besten Bissen belud; ihr Appetit schien in der That noch größer als ihre Schüchternheit. Sie aß schnell und nahm nicht die kleinsten Bissen, aber sie hatte so schöne weiße Zähne, daß es eine Lust war ihr zuzuschauen, was Se. Eminenz denn auch von Herzen that. Dem Weine sprach die Kleine auch so tapfer zu, daß der Taso sie lachend auf die glühenden Wangen klopfte und sagte: »Man merkt, daß gar lange Zeit Dürre gewesen im Lande, die Blumen sind gewaltig durstig!« – Da stand die Kleine etwas verlegen auf und schlüpfte hinaus, und der Bruder rief ihr noch nach: »Ruhe ein wenig, oder sieh nach den Tauben im Hofe, Du bist des süßen Weines ungewohnt! Ich rufe Dich, so bald wir Deiner bedürfen!«

Aber der Bruder rief nicht. Wie hätte er auch rufen sollen, da er genugsam zu trinken hatte, und noch dazu den köstlichsten Wein in der ganzen Christenheit kostete. Dazu kam die Freude, seines Herzens Hoffnung erfüllt zu sehen, denn der hohe Herr hatte ihm in gar freundlichen Worten die Ausschmückung seiner Villa übertragen; schon in nächster Woche sollte er beginnen, in der Villa wohnen, gut verpflegt werden, und der Lohn sollte glänzend sein. Von alledem was er gehört und – getrunken, schwindelte ihm der Kopf, und da geschah es denn, daß er sein schweres Haupt auf die Hände stützte und sich herzlich wünschte, einmal nachsehen zu können, was der heilige Lucas eben malte. Und sofort war es ihm, als flöge er höher und höher, rosige und blaue Wolken trugen ihn, Gold, so hell und so flüssig, wie er es nie in den Fingern gehalten, Azur, so tief und köstlich, wie er ihn nie auf der Palette gehabt, wallte und wogte um ihn her, der Vorhang der Himmelsthür wehte leise hin und her, er war von oben bis unten mit flimmernden Sternen gestickt. Sanct Petrus aber stand in einem Purpurmantel, den goldenen Schlüssel in der Hand, an dem Thore. »Könnt Ihr mir nicht den geraden Weg zeigen zu des heiligen Lucas Malerwerkstatt?« fragte der Agostino Taso kecklich. »Ich möchte wohl zusehen, was der gute Mann auf seiner Staffelei hat.«

Da rührte Sanct Petrus lachend mit dem Schlüsselbart ein klein wenig an das linke Ohr des Fragers, und urplötzlich fing der an zu fallen, und fiel und fiel mit sausender Geschwindigkeit abwärts. Welten tanzten an ihm vorüber, die Sonne taumelte hart an seinem Kopfe vorbei, und die Erde drehte sich im blauen Aether wie eine schillernde Kugel. Der Athem drohte ihm schier zu vergehen – da stieß er endlich auf, sehr hart, mit der Nase, rieb sich die Augen und sah – daß er eben auf die Platte des Tisches gefallen. Er schaute um sich – die Eminenz war nicht mehr da.

Der Cardinal Monte hatte sich nämlich vor einer kleinen Weile erinnert, daß er im Drange der irdischen Geschäfte vergessen, der kleinen allerliebsten Schwester des Malers seinen Segen zu geben, und da diese Versäumniß sein zartes Gewissen peinigte, so hatte er sich geräuschlos erhoben, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Vorsichtigen Schrittes trat er in die Küche; aber allda war es öde und leer wie auf der Welt am ersten Schöpfungstage, draußen im Hofe war keine Taube zu sehen, auch keine unbefiederte, und in einer Kammer, die der Küche zunächst lag, erschreckte den Suchenden ein Labyrinth von Bürsten, Tiegeln, Männerkleidern und Schuhen.

Aber drüben war die Malerwerkstatt. Dort konnte sie ja sein! Die Thür stand ein wenig offen, die Eminenz schlich hinein. Die Staffelei stand nahe dem Fenster, und davor erblickte der Cardinal eine wunderliche Gestalt. War es nicht die schöne Claudia? Er trat näher, blieb aber urplötzlich wie erstarrt stehen; die wie zum Segen erhobenen Hände sanken langsam nieder, die Augen wurden immer größer. Da war nämlich ein hellgelbes Mieder über den Stuhl geworfen und ein Häubchen lag auf der Erde, und im leichtfertigsten Pagencostüm stand, den Weiberrock nachlässig aufgeschürzt, Pinsel und Palette in der Hand, das »unschuldige Schwesterlein«, und malte darauf los, allen lebenden und todten Meistern zum Trotz.

Aber auf einmal schrie die Stimme Agostino Taso's hinter seinem hohen Gönner im kreischendsten Falsett: »Gilli, Teufelsbube, wer heißt Euch Hand anlegen an mein Prachtbild!« Und der Maler stürzte wie ein Tiger auf die verwandelte Schwester los.

Die aber wandte sich ruhig um, – so verschieden sind die Wirkungen des Weines, – und sagte: »Meister, Ihr habt über der Villa dort einen so grundschlechten Himmel gemalt, daß ich nothwendig versuchen muß, ihn ein wenig zu verbessern. Seht, hier an der einen Stelle wirds schon goldig und blau unter meinem Pinsel! Ich glaube, Ihr dürft gar keinen Himmel malen, dazu gehören ganz absonderliche Augen, wie Ihr sie nicht habt.«

»Und dazu gehören auch absonderliche Hände, Euch das zu geben, was Ihr verdient!« antwortetet der Agostino Taso und gab dem Claude eine Ohrfeige, daß ihm die Wange brannte und er hell aufschrie.

Der Meister war fast nüchtern geworden vor Zorn. Konnte er sich solche Dinge ungestraft sagen lassen von einem Farbenreiber und vor solch einem Gönner? Der aber wartete gar nicht weiter ab, ob der Taso etwa noch die rechte Backe der weiland schönen Claudia bearbeiten werde, sondern verließ unhörbar und ohne den üblichen Segensgruß die Malerwerkstatt.

Am nächsten Morgen war auch der kleine Gilli verschwunden, wohin, das wußte niemand. Ebenso wenig vermochte irgend jemand zu sagen, wie es der Agostino Taso angefangen, daß er dennoch die Arbeit in der Villa des erzürnten Cardinal Monte bekommen. Gewiß ist nur, daß er eben die Fresken malte und sich um seinen fortgelaufenen Farbenreiber wenig grämte, weil, wie er wiederholt versicherte, dergleichen Bursche in Rom zu Dutzenden aufzugreifen wären. Wenn sie auch weder Pasteten zu backen verstanden, noch bildhübsch in Weiberkleidern ausschauten, so vergriffen sie sich dafür auch niemals an den Meisterwerken ihrer Herren, – sintemal ihnen niemand süßen Wein zu trinken gab.

*

Der Claude Gilli lief aber, einen Quersack über dem Rücken, so schnell er konnte, Straße auf Straße ab zur Porta Angelica hinaus, schnurstracks auf den Monte Marco zu, der seinen waldigen Fuß weit in das Land hinausstreckt. In den Hütten armer Ziegenhirten hielt er Rast und miethete sich endlich in der ärmlichsten ein Kämmerlein zur Schlafstelle.

Und nun begann der ehemalige Farbenreiber des Agostino Taso ein seltsames Leben. Den ganzen lieben langen Tag trieb er sich im Freien umher, und sein größtes Vergnügen war, sich an irgend einer lichten Stelle platt auf den Rücken zu legen und in die blaue goldige Luft hinauszugucken. Es ist ein eigen Ding um solch Daliegen; aber zu allen Zeiten haben närrische Menschen, als da sind Poeten, Maler und Musikanten, solches geliebt, während ordentliche vernünftige Leute nie begreifen konnten, was das für ein Vergnügen sei, sich von allerlei fliegendem, hüpfendem und kriechendem Gethier belaufen, beflattern, stechen und zwicken zu lassen. Und was kommt zu Tage aus solchem Hindämmern auf grüner Erde unter Bäumen, an sonnigen Abhängen, an murmelnden Quellen oder stillen Seen? Wunderliches Zeug, nämlich Reimereien, saftig und keck gemalte Bilder, süße Melodien. Fragt nur die Poeten, Maler und Musiker, Ihr Ungläubigen, aber die echten, ob einem mit den wechselnden Lichtern, den Wolkenschatten, den leise herabfallenden Blättern, dem Käfergesumme und Vogelgezwitscher nicht die köstlichsten Träume von der Welt kommen, und ob man nicht nur eben die Hand auszustrecken braucht, um mit einem Griff Stoff zu haben zu einer Unzahl Gedichte, einem Dutzend Landschaftsbildern und mindestens einer Pastoralsymphonie.

Claude Gilli zimmerte sich aber auch eine rohe Staffelei in seinem Kämmerlein, holte aus seinem Sacke die Farben und Pinsel hervor, die er sich nach und nach von seinem vorigen Herrn zusammengebettelt, und fing an, alles zu bemalen, was die Farben halten wollte. Aber solche Versuche machten ihn so recht traurig, und wer ihn so hinter seiner Staffelei gesehen, der hätte gewiß den lustigen Claude Gilli nicht in dem ernsten Menschen da erkannt. Um sich einige Bajocchi zu verdienen, malte er kleine schlechte Heiligenbilder, die einer der Ziegenhirten allwöchentlich mit nach Rom nahm und dort an den Kirchthüren frommen Leuten verkaufte. Die Bildchen fanden Absatz, denn sie waren gewaltig bunt, und so verhungerte doch der Gilli nicht, und konnte, wenn er zwei Tage gemalt, acht Tage dafür auf dem Rücken liegen und nichts thun. Das war denn eine Lust! Oft sprang er, überwältigt von dem Eindruck der Farbenströme und Lichtblitze um ihn her, wie ein Toller auf, lief schnurstracks nach Hause in sein Kämmerlein und versuchte das Gesehene nachzumalen. Aber wenn er endlich vor der Staffelei stand, war alles wieder verwischt: keine einzige Farbe mochte sich fangen lassen. Das war dann ein Kummer! Der Claude konnte darüber in Thränen ausbrechen wie ein Kind, dem man sein Spielzeug zerschlagen. Warum ließen sich die Farben draußen auch nicht in die Tasche stecken!

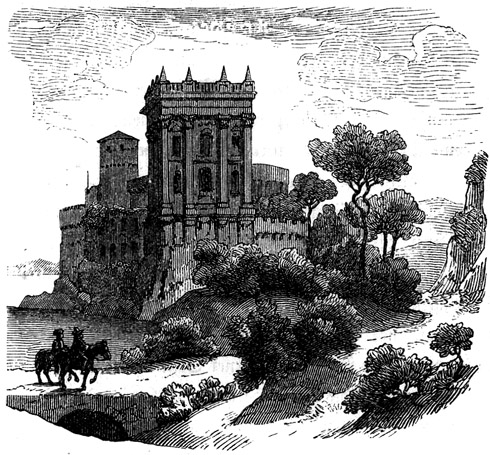

Sein Lieblingsplatz war ein kleiner Abhang, dicht von Bäumen eingeschlossen, unweit der Villa Madama, die Giulio Romano erbaut und mit prächtigen Fresken geschmückt hat. Man sah von diesem Plätzchen aus den Weg, der von der Villa hinabführte, und ein Stück des prächtigen Gartens; Statuen schimmerten durch die Gebüsche, und das Murmeln der Fontänen konnte man so deutlich vernehmen, daß der Gilli sich oft aufrichtete und auf seine Hand stützte, um besser lauschen zu können.

Aber auch um etwas anderes richtete sich der Claude genau um dieselbe Tageszeit auf und schaute nach der Villa Madama. Von dorther kam nämlich in den Frühstunden eines jeden Tages leichten Schrittes ein Mädchen und ging hart an ihm vorbei dem Walde zu. Sie war wohl kaum dem Kindesalter entwachsen. Der Stoff ihres Röckchens war schlicht, ihr Mieder einfach, aber ihr Schleiertuch leuchtete vor Weiße über dem schwarzen, fest aufgesteckten Haar. An ihrem linken Arme hing allezeit ein Korb, mit einem weißen Tuche überspannt; in der andern Hand trug sie vorsichtig eine langhalsige Flasche. Zuerst, als sie an dem Gilli vorbeistreifte, sah sie nur ganz köstlich stolz mit ihren großen braunen Augen über ihn weg; dann nickte sie vornehm, wenn er grüßte; dann lächelte sie; und endlich sah sie ihn keck und fröhlich an, und ging etwas langsamer an der Stelle, wo er lag. Sehr lange währte es auch nicht, so redeten sie mit einander, denn dort ist es anders als bei uns. In jenen gesegneten Landen des ewig blauen Himmels und goldenen Sonnenscheins schießen köstliche Blüten in einer Stunde auf, die bei uns eine Woche brauchen, ehe sie sich ans Tageslicht wagen, und jede Frucht reift dort wunderbar schnell; so auch die schönste Blüte und süßeste Frucht auf Erden: die Liebe. Es geschah also bald, daß das dunkeläugige Ding, wenn es von seiner Wanderung ohne Flasche und Körbchen zurückkehrte, sich neben dem Claude Gilli niedersetzte. Sie fragte nach seiner Mutter und nach seinem Vater, nach seinen Schwestern und nach seinen Brüdern, nach seinem Namen und Alter. Und er, dem sonst eine kecke Lüge nicht sonderlich das Gewissen beschwert hatte, konnte diesen unschuldigen Augen und Lippen gegenüber zum ersten mal auch kein bischen lügen.

Er erzählte ihr nach und nach alles, von der schönen Lorraine, seinem Vaterland, von seinen abenteuerlichen Wanderungen, auf denen er von einer Hand in die andere gegangen, von dem hartherzigen Bäckermeister, von seinen Pasteten, von Agostino Taso, von der Eminenz, – nur von den hübschen Römerinnen erzählte er kein Wörtchen, welche er »zufällig« geküßt. Und sie hörte so andächtig zu, sah ihn halb scheu, halb zutraulich dabei an, und strich ihm wohl auch mitleidig dann und wann mit der weichen bräunlichen Hand über das erhitzte Gesicht.

Ihre Geschichte klang dagegen so kindlich, so friedlich, daß es ihm war, als sei er wohl hundert Jahre älter als sie, und hätte einen langen eisgrauen Bart. Sie war nämlich das einzige Töchterlein des Castellans auf der Villa Madama, und die Mutter war lange todt. Alle Jahre einmal ging sie mit dem Vater nach Rom auf einen Tag, in der Carnevalswoche, und darauf freute sie sich denn zwölf Monden lang. Und dazu schenkte ihr die Base an der Porta Popoli allezeit einen neuen Rock und ein scharlachrothes Mieder, und der Vater kaufte ihr ein neues Schleiertuch, und das durfte sie dann fest stecken mit den silbernen Nadeln der verstorbenen Mutter. Das war alles.

»Wohin gehst Du denn immer mit Deinem Korbe und Deiner Flasche?« hatte der Claude Gilli sehr bald gefragt.

»Es wohnt seit zwei Monden ein Fremder bei uns, der arbeitet tief drinnen im Walde, ich weiß nicht was – und dem bringe ich zu essen. Er bezahlt uns gut, und hat mir dies Kreuzlein geschenkt.«

Und sie zeigte ihm ein rothes Corallenkreuz an einer schwarzen Schnur, und lachte dabei und zupfte ihn an den krausen Haaren.

Aber zwei junge schöne Kinder, ein Knabe und ein Mägdlein, sitzen nimmer lange beisammen unter dem Himmel Italiens, in Myrthengebüschen, unter hohen Pinien, auf moosbedeckten Felsstücken von blühenden Magnolien umrankt, ohne sich zu sagen, daß sie einander von Herzen gut sind. Wie es gekommen, daß man sich urplötzlich so mit den Armen umschließt und Lippe auf Lippe preßt und Herz an Herz schlagen fühlt, das weiß niemand zu sagen, wie jemand auch nicht zu sagen weiß, wenn er just einschläft, er mag noch so sehr acht geben. In Italien fährt die Liebe nieder wie ein Blitzstrahl und alles steht urplötzlich in Flammen.

Nach dem ersten Dutzend Küsse sagte aber das Mädchen: »Claude, nun müßt Ihr morgen mit mir zum Vater gehen und mich von ihm zum Weibe fordern! – Ich habe der Mutter auf ihrem Todbette gelobt, keinen Mann zu küssen, der mich nicht zur Ehe begehrte. Ihr seid nun der erste, den ich geküßt habe, und so müßt ihr zum Vater gehen. Und morgen gleich!«

Da überlief es den Gilli eiskalt.

»Aber ich habe ja nichts zu essen für ein Weib!« sagte er sehr kläglich. »Und kein Haus!«

»Könnt Ihr nicht Heiligenbilder malen? Und bezahlen Euch die Leute Eure Bildchen nicht gut? Wohnen werden wir beim Vater, der mich ja doch nicht missen kann. Er hat zwei große Kammern übrig.«

Sie sprach noch lange; – er hörte kein Wörtchen mehr, küßte sie endlich flüchtig und sagte beklommen, er müsse nach Hause gehen um zu malen.

»Kommt Ihr auch wirklich morgen?« fragte sie ihn noch einmal ganz leise und verschämt.

Er nickte und ging. – Kaum sah er ihre Gestalt nicht mehr, als er wie ein Besessener sich wandte und blindlings in den tiefen Wald hineinlief. Erst als ihn seine Füße schmerzten, stand er still. Ein abscheuliches Bild war es, das ihm vor den Augen schwebte. Er sah sich im Geiste in eine enge Kammer gebannt, bei kargem Lichte Heiligenbilder malend, und hörte durchdringendes Kindergeschrei. Und das Töchterlein des Castellans? Nun, dies stand am Küchenfeuer, ein gewaltig dickes Weib, das Haar hing ihr unordentlich an den Wangen herab – wahrhaftig, es fehlte ihr auch ein Zahn – und mit scharfer Stimme rief sie: »Claude, gieb mir den Rührlöffel dort und nimm das Kind auf!«

Was konnte der Gilli dafür, daß ihm solche Bilder kamen? Und war es ihm zu verdenken, daß er vor ihnen die Flucht ergriff? Das Fortlaufen war ihm allezeit so gut bekommen, warum sollte es ihm diesmal schaden? – Und die Kleine? – O, die war viel zu hübsch, als daß sie lange ungetröstet bleiben könnte, meinte der leichtsinnige ehemalige Farbenreiber.

Und so rannte er denn weiter. Wie tief er im Walde war, wußte er nicht. Die Nacht kam, und Claude kroch unter ein Felsstück, um daselbst zu schlafen. Am nächsten Morgen stand er mit den Sonnenstrahlen auf und wanderte fürbaß die Kreuz und die Quer. Eine Hand voll Beeren, ein paar wilde Feigen waren sein Mahl, aus einer kleinen Quelle schöpfte er mit der Hand seinen Trunk. Aber Farben waren da im Ueberfluß. Es leuchtete und flutete zu allen Stunden, auf dem Boden, in der Luft, zwischen den Zweigen, so goldig, so blau, so purpurn, so violett, daß der Wanderer oft genug darüber seinen Hunger vergaß. So kam die zweite Nacht. Ehe er einschlief, erschien ihm freilich abermals jene Kammer, hörte er abermals jenes Kindergeschrei, stand abermals die Gestalt eines Weibes am Küchenfeuer. Aber wunderbarer Weise war die Kammer nicht dunkler als der Wald, und ihre niedrige Decke däuchte ihm behaglicher, als die unermeßliche Höhe über ihm, und was das hübscheste war: die Hausfrau stand am Feuer, eine üppige Frau, gar nicht allzudick, und bereitete ein Mahl für ihn. Der Duft frischen Olivenöls wehte um seine Nase – da schlief er ein.

Am dritten Tage wurde er herzlich müde. Immer dichter wurde die reizende Wildniß, immer kärglicher die Nahrung, die sich finden ließ und als die Nacht kam, schlief der Gilli nicht vor Todesmattigkeit. Am Morgen hatte er zum ersten mal keine Augen für den Azur in der Luft, für die saftigen Tinten rings umher; zum ersten mal verschmähte er es, auf dem Rücken liegend die köstlichsten Farbenspiele zu betrachten. Er dachte vielmehr daran, als er sich aufraffte, wie bald er vielleicht unfreiwillig auf dem Rücken liegen werde, die todten Augen aufwärts gerichtet. Diese Vorstellung rührte ihn aber so gewaltig, daß er die Heiligen des Himmels recht inbrünstig bat, ihn doch nicht so jämmerlich zu Grunde gehen zu lassen. Sollte es aber dennoch ihre unverrückbare Absicht mit ihm sein, so ging er den heiligen Lucas herzbeweglich an, ihn allerwenigstens zu seinem Farbenreiber anzunehmen.

Hierauf schritt er, wundersam getröstet, auf dem schmalen, mühevollen Pfade weiter. Aber schwer und immer schwerer wurde es ihm zu gehen; wie im Traume schlich er daher. Zweige schlugen ihn neckend ins Gesicht – er fühlte es nicht; Vögel flatterten mit hellem Geschrei dicht an seinen Ohren vorüber – er hörte es nicht. Rothe Lichter spielten vor seinen Augen, glühende Farbenströme schossen durch sein Gehirn, es rauschte und summte in seinem Kopfe, er taumelte vorwärts, als ob ihm jemand einen Stoß gegeben, und griff nach dem nächsten Baume um sich zu halten. Da lag urplötzlich wie vom Himmel herabgefallen ein freier Platz, von Bäumen und Gebüsch eingeschlossen, vor ihm, voll wilder Blumen und überwuchertem Steingeröll. Und auf der einen Seite waren die Felsen wie auseinandergerissen, damit die Menschenaugen einer göttlichen Fernsicht genössen weit, weit hinaus in das gesegnete Land des Lichts und der Farben. Und im Schatten eines großen Baumes saß ein Maler, ein aufgespanntes Stücklein Malertuchs auf den Knien, und schaute umher mit großen stillen Augen und versuchte das Geschaute festzubannen mit seinem Pinsel. Ein langer Bart floß ihm über die Brust herab, ein braunes, loses Gewand bedeckte seine Gestalt.

Da stürzte der Gilli mit einem Schrei des Entzückens vorwärts: »Ihr malt im Freien?« jauchzte er. »O, nun weiß ich endlich den Weg – ich werde auch ein Maler werden! Gebt mir den Pinsel – gebt mir Malertuch – die Farben sind ja da – ich will sie vom Himmel selber holen – heiliger Lucas, bitte für mich!«

Damit fiel er ohnmächtig auf den Boden nieder.

*

Als er wieder die Augen aufschlug, meinte er im Himmel selber wieder zu erwachen. Sein Haupt lag im Schoße des schönen Kindes, dem er entlaufen; ihr Antlitz lächelte ihn an, ihre sanften Finger netzten seine Lippen mit duftendem Weine. Und gleich daneben stand der heilige Lucas – denn wer konnte das wohl anders sein – und schaute gütig zu ihm nieder. Einen Bissen Brotes und einen Becher Wassers reichte er dem Gilli hin, und der richtete sich halb auf und aß und trank, als wäre er noch auf der Erde. Dann hörte er das Mädchen sagen: »Signore, der arme Narr ist drei Tage im Kreise umhergelaufen! So gehts jedem, der ohne Führer den Wald der Villa Madama durchstreifen will und keinen Talisman auf der Brust trägt. – Armer Narr!«

Da sprang der »arme Narr« auf, und die volle Besinnung kam ihm wieder, und er freute sich von Herzensgrunde mit den Füßen wieder auf der grünen Erde zu stehen. Er fürchtete sich auch gar nicht mehr so vor dem Castellan der Villa Madama, wandte sich zu der Kleinen, faßte sie um den Leib und sagte: »So mich dieser Maler da zur Stelle als seinen Schüler annehmen will, gehe ich morgen zu Eurem Vater!«

Da warf das holdselige Kind einen so angstvoll bittenden Blick auf den Maler in der braunen Kutte, daß der lachend rief: »Ich will ihn prüfen; wenn nur einiges Talent in ihm steckt, soll ein Pinseler aus ihm werden, mit meiner Hülfe. Er mag schon heute, sobald er Rast gehalten, als Farbenreiber bei mir die ersten Dienste thun. Seid Ihr nun zufrieden, Kleine?«

Und sie war's. – Und der Gilli mußte es wohl auch sein, denn der war am Abend desselbigen Tages verlobter Bräutigam einer holdseligen Mädchenrose und Schüler eines gar berühmten Mannes, nämlich des Malers und Kunsthistorikers Sandrart, der seit einigen Wochen bei dem Castellan der Villa Quartier genommen, um »Naturstudien« zu treiben, und die Farben frisch von der Himmelspalette zu stehlen, wie er sagte.

Wie gut doch das Fortlaufen zuweilen ist!

*

Seit jener Begegnung im Walde und der Bekanntschaft mit Sandrart und durch ihn mit andern Meistern, breitete der Genius des Claude de Lorraine, wie man ihn später nannte, seine leuchtenden Schwingen aus, und ließ alle Mitfliegenden weit hinter sich. Seit er erfahren, daß die Natur dem Maler geduldig saß, wenn er mit Pinsel und Palette ihr gegenüber Posto faßte, machte er so wunderbare Fortschritte, stahl dem Himmel so kecklich die Farben, daß selbst seine Zeitgenossen des Rühmens und Staunens kein Ende wußten.

Claude's Naturstudien und erste landschaftliche Skizzen wurden theurer bezahlt als große Gemälde anderer längst bekannter Meister, und um den Besitz seiner späteren Bilder stritten sich geistliche und weltliche Fürsten.

Damit sich aber kein irdisches Gewicht an seine Flügel hänge, sei es auch in anmuthigster Gestalt, trugen die Engel, auf die Fürbitte des heiligen Lucas, die liebliche Braut des Gilli in den Himmel, noch ehe sie sein Weib geworden.

Sandrart schrieb von ihm: »Von dem Claude können Landschaftsmaler lernen, wie man eine Landschaft vernünftig ordiniren, den Horizont beobachten, alles dahin verlierend machen soll, die Coloriten nach Proportion der Weite halten, jedesmal des Tages Zeit und Stunde erkenntlich vorstellen, alles zusammen in gerechte Harmonie bringen, das vordere Theil stark herfür, das hintere nach Proportion weit hinauslaufend machen können, wie solches alles in seinen Werken so unvergleichlich zu finden.«

Und die Wahrheit solcher Worte durchdringt wohl jede Seele beim Anschauen der Claude Lorrain'schen hochberühmten »Tageszeiten«, bei seinen Morgen-, Mittag- und Abend-Bildern. Das sind keine Farben mehr, das ist Luft und Duft, und die herrliche Perspective machte einem wirklich das Herz weit. Aber seine Lieblingsschöpfung blieb ein Bild, das jene Stelle im Walde bei der Villa Madama darstellte, wo er dem Sandrart gerade vor die Staffelei gelaufen, »von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt«, alldieweil er einem Mägdlein entsprungen. Diese Waldpartie hatte er mit so ergreifender Wahrheit und überwältigender Schönheit gemalt, daß Clemens IX. sich erbot, Zoll für Zoll des Bildes mit den schwersten Goldstücken zu belegen, um in dessen Besitz zu kommen. Aber der Claude Gilli gab es nicht her. – Sah er vielleicht in dem goldenen Duft, der über dem Gemälde hing, oder zwischen dem tiefen köstlichen Grün des Laubwerkes etwas, was andere Augen nicht sahen, nämlich die Umrisse einer weichen, jungen Frauengestalt? – Das Waldbild hing in seiner Malerwerkstatt, und wenn der Meister auf Reisen ging, was in der Folge oft geschah, so führte er es allenthalben mit sich. Und als er auf vieles Bitten sich einmal bewegen ließ, die Mauern eines Saales in der Villa des reichen Cavaliere Mutio mit Fresken zu verzieren, da malte er auf der einen Seite wieder ein Stück der Villa Madama, nämlich jenen Platz, wo er so oft mit dem reizenden Töchterlein des Castellans gesessen. Und alle, die diese Bäume sahen, meinten sie rauschen zu hören, und alle, die in diesen gemalten Himmel blickten, wünschten sich keinen hellern über sich ihr Leben lang.

Der Claude Gilli war gewaltig fleißig und wurde ein reicher, angesehener Mann, dessen Hand ebenso offen war wie sein Herz; weshalb ihn die Armen dankend umringten, wo sie ihn nur sahen, wie damals die bettelnden Kinder den kleinen Pastetenjungen umschwärmten, der sich um ihretwillen prügeln ließ.

Im Herbste des Jahres 1672 entlief Claude de Lorraine zum letztenmal in seinem Leben, und zwar seinem schlimmsten Plagegeiste, dem abscheulichen Podagra, aber diesmal kam er nicht wieder: der heilige Lucas behielt ihn in seiner Malerwerkstatt.