|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Diesem 4. Kapitel schickt Scherr die Fußnote voraus: »Ich halte es für nicht ganz überflüssig, gleich am Eingang des Kapitels anzumerken, daß unter ›Edelfrauen‹ hier die Damen der höheren Aristokratie verstanden sind. Der niedere Adel in Deutschland hat ja von der ›Höfischkeit‹ sicherlich mehr nur von Hörensagen als aus eigener Erfahrung gewußt. Ausnahmen gab es freilich, allein in der Regel lebte so ein Landjunker auf seiner enggebauten und kärglich eingerichteten Burg halb im Stil eines Bauers, halb in dem eines Räubers. Wie hätten da Bildung und Gebaren seiner Frau und seiner Töchter ›höfisch‹ sein können? Die Stätten, wo die ritterlich-romantische Gesellschaft ihren Glanz entfaltete, waren die Pfalzen und Burgen fürstlicher, gräflicher und reichsfreiherrlicher Häuser, Bischofssitze und Abteien, später auch die Edelhöfe des reichen städtischen Patriziats.« (D. Hrsg.)

Madonna im Ehrenkleide

Unbekannter Meister (etwa 16. Jahrhundert)

Im Wildbad

Ausschnitt aus einem Tafelgemälde des 16. Jahrhunderts

Die mittelhochdeutsche oder schwäbische Mundart, zur Zeit der höfisch-ritterlichen Kultur in Deutschland die Sprache der Literatur und des gebildeten Verkehrs, unterscheidet zwischen »Weib« (wip) und »Frau« (frou, frouwe, vrou, vrouwe). Das Wort Weib gibt den allgemeinen Begriff des Geschlechts, es bedeutet soviel wie Eheweib, drückt aber außerdem noch das Standesverhältnis

aus. In erster Beziehung wird dem Weibe die Magd (maget, junkfrou) entgegengesetzt – die Magd, d. i. das Mädchen, die Jungfrau, wird zum Weibe, sagen die mittelhochdeutschen Dichter, wo sie vom Vollzuge der Ehe sprechen – in letzterer ist durch die Gegenüberstellung von Mann und Frau der Gegensatz der Unterordnung und der Überordnung ausgeprägt. Denn Frau war in der Blütezeit des Mittelalters gleichbedeutend mit »Herrin« und kam nur Weibern höheren Standes zu, gleichviel ob sie verheiratet oder ledig waren. »Meine Frau Kriemhild

Strophe 304. (D. Verf.)«, redet Siegfried im Nibelungenlied die burgundische Prinzessin an, lange bevor sie seine Gattin ist. Daher nannte man eine ledige Dame, um sie als solche zu bezeichnen, auch häufig Fraumagd. Übrigens stritten die Minnesänger untereinander, ob Weib oder Frau der schönere Titel sei, und der erste hat sogar die Autorität Walters von der Vogelweide

»Weib müssen Weiber stets als höchsten Namen nehmen,

Mehr ehrt's als Frau (d. i. Herrin) ...

Weib zu heißen alle krönet.« (D. Verf.) für sich. Heinrich von Meißen dagegen sprach sich für den Titel Frau aus, weshalb er wahrscheinlich »Frauenlob« zubenannt wurde, und die Folgezeit hat ihm recht gegeben. Frau enthält nach unserer jetzigen Anschauung einen edleren Sinn als Weib, ganz entsprechend der ursprünglichen Bedeutung des ersteren Wortes. Denn Frau heißt die Frohe und Erfreuende. »Weil sie erfreuen, darum heißen sie Frauen«, hat einer unserer alten Dichter und so hat auch noch ein neuerer schön gesungen.

Daz vröuwen enin ist bekant,

Des sint si vrouwen genant.

Der Stricker

dann Friedrich Rückert, Gedichte, Reclam, Leipzig.(D. Verf.) Jungfrau und Frau waren lange Zeit im Mittelalter die einfachen Ehrentitel, womit königliche und fürstliche Prinzessinnen, gräfliche und freiherrliche Töchter, Gemahlinnen von Kaisern und Königen angeredet wurden. Etwas später erhielt bei den Damen des hohen Adels dieser Titel den Beisatz: Edle oder ehr- und tugendreiche Jungfrau oder Frau. Man warf damals noch nicht so mit Durchlauchten, mit Hoheiten oder gar mit Majestäten um sich wie heutzutage, und bis zum 16., ja sogar bis zum 17. Jahrhundert fühlten Gräfinnen, Freifrauen und selbst Fürstinnen sich hinlänglich geehrt, wenn sie in mündlicher und schriftlicher Rede wie auch in Urkunden, von ihren Männern »Wirtinnen« und »Hausfrauen« oder »Liebe, dienstwillige Ehewirtinnen und Hausfrauen« betitelt wurden.

Hans Holbein: Die Offenburgerin als Venus

Die ältesten Eigennamen der deutschen Frauen geben Zeugnis von dem dichterischen Sinne germanischer Vorzeit. In ältester Zeit und noch zu Anfang des Mittelalters waren einfach nur die Namen bräuchlich, welche die Kinder bei der Geburt erhielten. Dann kamen zunächst Beinamen auf, und zwar abgeleitet von physischen und moralischen Eigenschaften, wie bei den Vornehmen, oder von bäuerlichen und gewerblichen Beschäftigungen, wie bei dem gemeinen Mann. Hierauf begann der hohe Adel seinen Odal- und Feodalgütern Beinamen zu entlehnen, die jedoch vielfach sich änderten, bis sie stehend wurden. Unter dem niederen Adel wurde der Brauch, dem Taufnamen den Namen des Gutes als Geschlechtsnamen beizufügen, weit später allgemein. Unter dem Bürger- und Bauernstand wurden stehende Geschlechtsnamen erst vom 14. Jahrhundert an bräuchlich. (D. Verf.) Denn die Frauennamen »widerspiegelten den Gesamtvorrat der Begriffe, welche die Germanen von dem Weibe in sich trugen« Karl Weinhold, Die deutschen Frauen in dem Mittelalter, Wien 1897, 1. Band S. 16ff. Ein wundervolles Werk. Wohl das weitaus beste, das ein Gelehrter jemals über deutsche Frauen geschrieben hat. (D. Hrsg.). Fraulicher Schönheit brachten älteste Frauennamen eine zarte Huldigung dar. So Heidr, die Heitere, Strahlende, Bertha, die Glänzende, Swinda, die Starke, Rasche, Liba, die Lebendige, Skonea, die Schöne. Die Zusammensetzungen mit brun, hell, wiz, weiß, louk, lohend, heid, strahlend gaben dann eine lange Reihe von charakteristischen Namen wie z. B. Kolbrunn, Schwanweiß, Liobweiß, Adalouk, Hiltilouk, Adalheis, Hruodheid. Von den auf Kräuter und Blumen zurückzuführenden Frauennamen haben sich wenigstens einige auch zu unserer Zeit noch erhalten. Dagegen sind die weiblichen Namen, die auf das in alter Zeit viel vertraulichere Verhältnis des Menschen zur Tierwelt gegründet waren, bis auf wenige Nachklänge abgekommen. Neben dem Schwan gab besonders die Schlange, lind, die freilich unserem jetzigen Gefühle sehr zuwider, im germanischen Altertum ihres anschmiegenden Wesens wegen für ein Symbol des Weibes galt, Veranlassung zur Schaffung von Frauennamen: Schwangart, Schwanhild, Schwanburg, Linda, Alflind, Gerlind, Fridelind, Sigelind, Gotelind. Auf mythische Bezüge deuten Truda, Trudila, Adaltrud, Hiltrud, Irmintrud; ebenso Sunnhild, Ingbertha, Ingoberga, Ingundis, Theudelinde. Von Waffen und Kampf geben Brunhild, Kriemhild, Gerhild, Germuth, Gertrud, Walburg Zeugnis. Physische und sittliche Eigenschaften und Begriffe versinnlichen die Namen Adala, die Edle, Balda, die Kühne, Geila, die Frohe, Hulda, die Huldvolle, Lioba, die Liebe, Willa, die Willige. Die vielfachen Zusammensetzungen mit »Rath«, wie Rathfrid, Rathgund, Rhatlind, Rathburg, Rathtrud, sind ebenso viele Beweise deutscher Frauenverehrung. Überhaupt lag immer ein bestimmter Sinn oder Wunsch der Namengebung zugrunde, während sie heutzutage meist nur eine Sache des Zufalls oder auch der abgeschmacktesten Begriffslosigkeit ist.

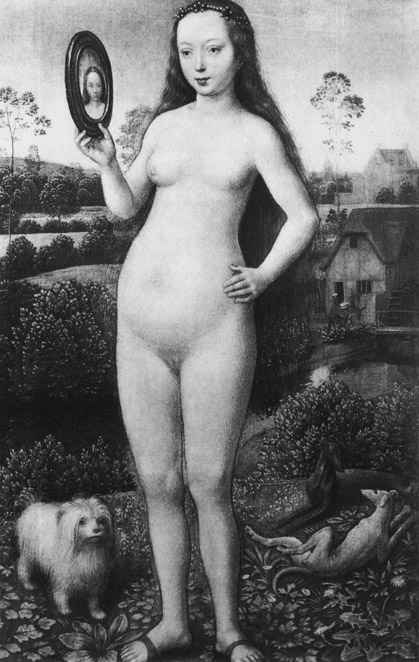

Eitelkeit

Gemälde von Hans Meinung

Mit dem Christentum brachen natürlich auch die Namen der christlichen Heiligen, und demnach die Frauennamen der abendländischen und morgenländischen Kirche nach Deutschland herein. So gab es schon im 8. Jahrhundert bei den Deutschen fremde Frauennamen, wie Beate, Eugenia, Juliana, Sybilla und andere. Noch im 12. Jahrhundert waren jedoch die heimischen vorherrschend. Unsere gute Bekannte Herrad von Landsberg gibt ein Namenverzeichnis ihrer Nonnengemeinde und da finden wir die vielen nationalen Namen Guta, Adelheid, Edellind, Richinza, Mathild, Hedwig, Heilwig, Kunigund, Gertrud, Rilind, Mechthild, Diemuth, Bertha, Hemma, Hildegund, Hazicha und andere neben den wenigen fremden Agnes, Euphemia, Christina, Margaretha, Sibilia. Da sich sämtliche Nonnen dieses Katalogs, einige wenige ausgenommen, durch den ihrem Taufnamen beigesetzten Geschlechtsnamen, d. i. Gutsnamen, als adelige erweisen, so ersehen wir daraus zugleich, welche Vornamen unter den Edelfrauen von damals üblich waren. Höfische Dichter des 13. Jahrhunderts, die sich, wie wir später berühren werden, oft mehr mit Bauerndirnen als mit Edelfrauen zu schaffen machten, haben eine Menge Namen ländlicher Schönen ihrer Zeit verzeichnet, unter denen sich sehr schöne finden, wie Rose, Gute, Freude, Minne, Liebe, Wonne, Engel, oder auch sehr charakteristische, wie Geiß, Trude, Elle, Hetze, Matze, Metze, Jutze, Igel. Noch im 16. Jahrhundert überwogen in Deutschland die einheimischen Frauennamen die fremden. Von da ab begannen jene gänzlich zu überwuchern, bis die Wiederaufgrabung unseres Altertums zu Anfang des 19. Jahrhunderts auch die germanischen Namen in unserer Frauenwelt wieder etwas mehr zu Ehren brachte.

Die rechtliche Stellung der deutschen Frau im Mittelalter als Tochter, Schwester, Gattin, Mutter und Witwe ist schon früher betrachtet worden, und so haben wir hier vorzugsweise zu schildern, wie die Frauen der höheren Stände zum Leben und Wirken im Haus und in der Gesellschaft sich befähigten und wie weibliche Art und Sitte im Verkehr mit der Männerwelt sich darstellte.

Badende Diana

Radierung von Rembrandt

Sobald das Mädchen dem Spiel mit der Tocke, der Puppe, dem Vorbild der künftigen Muttersorge, zu entwachsen begann, hob die ernstere Erziehung an. Diese wurde im väterlichen Hause oder in Nonnenklöstern oder auch an fürstlichen Höfen besorgt, wo die zum Zwecke ihrer Ausbildung untergebrachten Töchter edler Familien unter der Obhut einer eigenen »Meisterin« standen. Wie an Frauen des 10. und 12. Jahrhunderts nachgewiesen worden, waren zwar einzelne deutsche Mädchen schon frühzeitig einer höheren geistigen, sogar wissenschaftlichen und künstlerischen Erziehung teilhaft; allein im ganzen beschränkte sich das frühere Mittelalter doch darauf, dem weiblichen Geschlechte körperliche Fertigkeiten und häusliche Geschicklichkeit beizubringen sowie es mit der Anstandslehre bekannt zu machen.

Die Höfischkeit der deutschen Gesellschaft, wie sie z. B. das Nibelungenlied Nibelungenlied, 2. Abenteuer V. 30f. Siegfried v. Xanten. Nibelungenlied, 6. Abenteuer V. 345 f. König Gunther. (D. Hrsg.) uns vorführt, besteht ganz in Äußerlichkeiten; nur die Erwähnung der Fiedler oder Spielleute deutet auf geistige Bezüge hin. Dagegen führt uns das Nibelungenlied die Frauen, selbst die vornehmsten, noch in hausmütterlichen Beschäftigungen vor, wie die spätere Höfischkeit sie ihnen nur noch selten zuteilte. Die Hausfrau, deren Symbole die Spindel und der Schlüsselbund, führte die Aufsicht über das Gesinde, hatte, unterstützt von ihren Töchtern, für Vorratskammer, Küche und Keller zu sorgen und außerdem für die Bekleidung der ganzen Familie. Da regierten denn Königinnen Spindel und Weberschiff und handhabten Prinzessinnen die schneidernde Schere. Als Siegfried von Xanten nach Worms ziehen will, bittet er seine Mutter Siegelind, ihm die Reisekleider zu bereiten, und die Königin geht sofort mit ihren Frauen an die Arbeit. Als König Gunther auf die Brautfahrt gen Island gehen will, bittet er seine Schwester, ihm und jedem seiner drei Reisegefährten dreierlei Anzüge zu fertigen, und alsbald beruft Kriemhild aus ihrer Kemenate dreißig in solchen Arbeiten besonders gewandte Jungfrauen, schneidet mit eigener Hand die reichen Stoffe zu und läßt unter ihrer Aufsicht die Gewänder nähen und sticken. Später freilich, als die höfisch-romantischen Moden rasch wechselten, als von allen Weltgegenden her neue und schwierig zu behandelnde Kleiderstoffe aller Art nach Deutschland kamen, reichten hausmütterliche Schere und Nadel zur Bewältigung der immer verwickelter werdenden Aufgaben nicht mehr aus, sondern fiel ihre Lösung einer eigenen Zunft von Kleiderkünstlern und Modeschneiderinnen anheim, und so gewannen die Töchter vornehmer Familien Zeit, ihren Geist mehr als bisher zu bilden.

In der »feinen« Gesellschaft, die sich vom 12. Jahrhundert an in Deutschland entwickelte, finden wir denn auch die »geistlichen Künste«, d. i. Lesen und Schreiben, unter den Frauen heimischer als unter den Männern, wenigstens unter den nichtgeistlichen. Konnte doch selbst ein so großer Dichter wie Wolfram von Eschenbach weder lesen noch schreiben, und von dem armen deutschen Don Quijote, von Ulricht von Liechtenstein, wissen wir, daß er, der mundfertige Verskünstler, ein »Büchlein«, d. i. eine poetische Epistel, die er von seiner Herrin empfangen hatte, zu seinem nicht geringen Jammer zehn Tage lang ungelesen mit sich herumtragen mußte, maßen ihm sein Schreiber und Vorleser gerade nicht bei der Hand. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die höfische Literatur von Seiten der höfischen Damen mannigfache Förderung erfuhr. Zwar mögen auf dem Putztische mancher Beherrscherin der Mode im 13. Jahrhundert die stattlichen Pergamentbände, die die Werke der ritterlichen Epiker jener Zeit enthielten, und die zierlicheren Liederbüchlein der Minnesänger ebenso nur zum bloßen Staat und Schein gelegen haben wie die Goldschnittbändchen des 19. Jahrhunderts auf manchem Boudoirtisch. Aber trotzdem steht fest, daß der Minnegesang und die ritterliche Epik ohne eine sehr ausgedehnte und lebhafte Teilnahme von fraulicher Seite gar nicht die reiche und prächtige Entwicklung hätten gewinnen können, die sie wirklich gewannen. Die Minne war recht eigentlich die Seele dieser Literatur, die sich vorzugsweise an die Frauen wandte. Diese munterten den Dichter auf, und von ihnen erwartete und empfing er süßesten Lohn. Das Singen und Sagen, d. h. der musikalische Vortrag der lyrischen und das Vorlesen der erzählenden Dichtungen, gehörte zu den beliebtesten und besten Unterhaltungen der feineren Gesellschaftskreise, und da sich hierbei die Poesie aufs engste mit der Musik verband, so mußte eine gebildete Dame neben der Kunst zu lesen und zu schreiben auch musikalische Fertigkeiten besitzen. Die Mädchen wurden daher nicht nur im Gesang unterrichtet, sondern auch im Spiel der welschen Fiedel, der Rotte (Leier? Zither?) und der Harfe. Daneben hörte die Unterweisung in feineren Handarbeiten nicht auf und wurde die Anstandslehre zu einem förmlichen Gesetzbuch ausgebildet, das die Haltung und das Betragen der Damen im Stehen und Gehen, daheim und auf der Gasse, bei Tische, bei Spiel und Tanz, Hohen und Niedrigen, Männern und Frauen gegenüber bis ins einzelne hinein regelte. Mitunter waren diese Regeln freilich nur ganz auf das Äußerliche gestellt und bauten ein Zeremoniell auf, hinter dessen ehrbarem Schein sich oft genug die dreiste Unsitte breit machte; allein daneben fehlte es der höfischen Sittenlehre doch auch nicht an tieferem Gehalt. In der »Winsbekin Winsbeke und Winsbekin, herausgegeben von Albert Leitzmann, Halle a. d. S. 1888. 5. S. 48. (D. Hrsg.)«, einem lehrhaften Gedichte des 13. Jahrhunderts, sagt die unterweisende Mutter zur Tochter: »Traut Kind, du sollst sein hochgesinnt und sollst in Züchten leben, damit dein Ruf gut sei und dein Rosenkranz dir schön stehe. Wem Ehre gebührt, dem sollst du ehrbaren und sanften Gruß bieten und sollst dein Auge nicht wilde und unehrbare Blicke schießen lassen. Schamhaftigkeit und Maß sind die zwei Tugenden, welche uns Frauen hohen Preis zuwenden. Verleiht Gott diese deiner Jugend, so wird deines Glückes Reis grünen und du wirst in Ehren alt werden.«

Albrecht Dürer. Nach dem Sündenfall

Gottfried von Straßburg hat im »Tristan Tristan und Isolde. Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt von Karl Pannier, Leipzig (Reclam), 1. Band, Verse 7850 ff. S. 271 f. (D. Hrsg.)« ein allerliebstes Gemälde entworfen, wie der Held, während ihn die Königin von Ireland von seiner Wunde heilte, zum Dank dafür ihre Tochter, die blonde Isold, in höfischem Wissen, in höfischen Künsten und Sitten unterwies und wie seine Schülerin mit Eifer »beides, Bücher und Saitenspiel«, lernte. Sie sang, sie spielte, sie las und schrieb. Sie verstand ihre Dubliner Sprache fein und daneben Französisch und Latein, konnte die welsche Fiedel spielen, mit Händen weiß wie Hermelin Leier und Harfe zu vielgestaltigen Tönen rühren und dazu Melodien aller Art singen. Auch besaß und übte sie die Gabe, Briefe und Lieder zu dichten, und wußte Sagen und Mären zu erzählen. Außerdem unterrichtete Tristan die Schöne in der »Moralitas«, d. h. in der Kunst guter und schöner Sitten, in der süßen Kunst, die rein und glückselig macht, die allen edlen Herzen als eine Amme für das Leben mitgegeben ist, die lehrt, wie wir uns zu Gott und zur Welt zu verhalten haben und wie wir beiden gefallen können. Man sieht, der Dichter wollte hier das Ideal einer im besten Sinne höfisch gebildeten Dame aufstellen.

Jörg Breu, Bathseba

Die Frage aber, ob es solche Musterbilder wirklich gegeben habe, darf unbedenklich bejaht werden. Ist es doch noch niemand eingefallen zu leugnen, daß die homerischen Gesänge die wirklichen Sitten der Zeit ihrer Entstehung darstellen, und gerade so haben auch unsere mittelalterlichen Dichter ihre sittengeschichtlichen Zeichnungen und Farben der Wirklichkeit von damals entnommen.

Die körperliche Schönheit der Frauen zu schildern, haben sich die höfischen Dichter viel und mit Lust beflissen. Das Nibelungenlied, das ja in seiner jetzigen Gestalt nicht sowohl die Ritterzeit selbst als vielmehr die Übergangsstufe zu ihr darstellt, begnügt sich noch mit Allgemeinheiten. So vergleicht es die Kriemhild mit dem aus trüben Wolken brechenden Morgenrot oder mit dem Mond, der in lichter Klarheit einhergeht vor den Sternen. In den Liedern und Heldengedichten des 12. Jahrhunderts dagegen ist das höfische Schönheitsideal schon in allen Einzelheiten entwickelt, und die Dichter ergehen sich in behaglicher Detailmalerei weiblicher Reize. Schlank, schwank und rund, von Hautfarbe weiß und rosig, auf zierlichen Füßen mit feinen Knöcheln, unten so gehöhlt, daß »ein Vogel durchschlüpfen konnte«, und in den »zart gedrollenen« Hüften leicht und elastisch sich bewegend, mit gerundeten Armen vom rechten Maß, langen schlanken Fingern, rosigen Nägeln, gewölbter Büste und festen, runden, schlanken, mäßig großen Brüsten – »alsam zwei paradis epfelin« – mit reichen, langen, seidenweichen Haaren, blühenden Wangen, einem kleinen rot und kußlich schwellenden Mund, einem feinen Grübchenkinn, kleinen weißen, ovalen Ohren, Zähnen von schneeweißem Schmelz und dichter Fügung ausgestattet, züchtig zugleich und feurig, süß und frisch, eine tauschimmernde Rose – so mußte die Schöne sein, die einen Helden entzücken und einen Dichter begeistern sollte. Das goldfadenblonde Haar und die blauen Augen standen noch immer hoch im Preise; doch teilte man neben schönen Blondinen auch schönen Brünetten bereitwilligst Lob zu, und das verfeinerte oder wohl auch überfeinerte Schönheitsgefühl pries die Verbindung rosiger Hautfarbe und blauer Augen mit braunen Haaren und Brauen und fand umgekehrt die Zusammenstellung von blonden Haaren und Brauen mit Augen »braun nach Falkenart« allerliebst.

Bei so strengen, so ins einzelne gehenden und schon ans Überfeinerte streifenden Anforderungen an weibliche Schönheit konnte es nicht ausbleiben, daß die Damen ihrerseits mittels einer mehr und mehr sich verfeinernden Putzkunst der Natur zu Hilfe zu kommen trachteten. In Wahrheit, sie wußten mit dem Sehenlassen oder Verstecken, mit dem Färben und Schminken gehörig umzugehen oder vielmehr, wie es scheint, ungehörig. Schon im Nibelungenliede wird ein tadelnder Seitenblick auf die Schminkkunst geworfen, indem lobend gesagt ist, daß an dem Hofe des Markgrafen Rüdeger zu Bechelaren Strophe 1654. (D. Verf.) keine geschminkten und bemalten Frauen gesehen worden seien. Bruder Berchtold, der große Sittenprediger des 13. Jahrhunderts, machte den »Färberinnen« und »Gilberinnen« (d. i. denen, die ihr Haar blond färbten) tüchtig den Krieg und sagte ihnen von der Kanzel herab: »Die Gemalten und Gefärbten schämen sich ihres Antlitzes, das Gott nach sich gebildet hat, und darum wird auch er sich ihrer schämen und sie werfen in den Abgrund der Hölle.«

Die Frauentracht hatte sich seit den Tagen der Herrad von Landsberg in raschem Vorschritte dem Reicheren, Mannigfaltigeren und Anmutigeren zugebildet, ohne schon jetzt ins Üppige und Anstößige auszuarten. Als die drei Hauptstücke des weiblichen Anzugs erscheinen im 13. Jahrhundert Rock, d. i. Unterrock oder Hemd, Sukenie, das Oberkleid und Mantel. Diese drei Stücke kommen auch unter den Namen Linwat, Kürsen und Mantel vor, und an einer für dieses Kleiderthema wichtigen Quellenstelle tritt noch ein viertes Stück hinzu, so daß sich der Frauenanzug zusammensetzt aus Pfeit, d. i. Hemd, Rock, d. i. Unterrock, Kürsen, auch Kursit oder Kursat geheißen und gleichbedeutend mit Sukenie oder Sürkot, und Mantel

v. d. Hagen, Gesamtabenteuer I. 273, III. 300, 317. (D. Verf.). Der Gürtel mußte hauptsächlich

dazu dienen, die Schlankheit des Wuchses hervorzuheben, wie denn der ganze Anzug darauf berechnet war, den schönen Formen des weiblichen Körpers ihr volles Recht widerfahren zu lassen

Ein Gürtel fein, umschließend eng

Der Jungfrau schlankes Hüftgelenk

übersetzt Karl Pannier die Stelle (Verse 269-270) im Buch 5 des Parsival

mit zwein gürteln an der krenke,

ob der hüffe ame gelenke. (D. Hrsg.). Ihre über der Stirne gescheitelten Haare ließen die Schönen frei auf Nacken und Schultern niederfließen; wenigstens die unverheirateten, die als liebsten Kopfschmuck Blumenkränze trugen. So haben die Jungfrauen, die in Wolframs Parzival die Gralträgerin Repanse de Scholje geleiten, auf dem in blonden Locken wallenden bloßen Haare Blumenkränzlein liegen. Auch ein einfacher Reif von edlem Metalle diente Jungfrauen und Frauen zum Kopfschmuck. Er hieß Schapel und hatte die Bestimmung, das frei fliegende Haar in Ordnung zu halten

si truogen ûf ir houbten von golde liehtiu bant

(daz wâren schapel rîche), daz in ir schoene hâr zevuorten niht die winde. Nibel. Vers 1594. (D. Verf.). Aus dem einfachen Reif wurde dann mit der Zeit ein mehr oder weniger reich verziertes Diadem, wie ein solches alle ritterbürtigen Damen aufzusetzen berechtigt waren. Verheiratete pflegten unter dem Schapel einen Schleier zu tragen oder hatten als Kopfputz das haubenartige »Gebende«, wozu noch im Laufe des 13. Jahrhunderts die »Rise« kam, ein Kinn und Mund verhüllendes Tuch. Auf die Fußbekleidung verwandten die Frauen große Sorgfalt, und die Fußbekleidungskünstler mußten achthaben, die aus Korduanleder oder Seidenzeug von allen Farben gefertigten Schuhe den Damenfüßchen recht eng anschmiegend zu machen. Zum häuslichen Damenanzug gehörte die Tasche von Leder oder gesticktem Zeug, die an einer Borte vom Gürtel herabhing. Auswärts trugen modische Frauen Handschuhe und am Gürtel statt der hausmütterlichen Tasche an einer langen Seidenschnur einen kleinen Handspiegel.

Das sechste Gebot

Gemälde in der Marienkirche, Danzig

Anmutender jedoch als diese trockene Aufzählung von Kleidungsstücken dürfte für Leser und Leserinnen die Betrachtung des Bildes einer höfischen Dame in Gala sein, wie es uns Meister Gottfried im Tristan gemalt hat. Bei einer feierlichen Gelegenheit erscheint die Königin Isot im Saale der Königsburg, das »Wunder von Irland«, die »leuchtende Magd Isold« an der Hand führend, und in dem gemeinsamen Auftreten von Mutter und Tochter markiert sich zugleich der Unterschied im Gebaren der höfischen Frauen und der höfischen Jungfrau. Leise und stetig schwebte die blonde Isold neben der Mutter einher, süß gestaltet um und um, lang, schlank und schwank, als »hätte die Minne sie gedreht für sich selber zu einem Federspiel, dem Wunsche zu einem Endeziel«. Ihr Rock und Mantel waren von braunem Sammet nach französischem Schnitt und der Rock war da, wo die beiden Seiten zu den Hüften niedersinken, gefranzet und geenget und mittels des Gürtels, der da lag, »wo er liegen soll«, an den Leib gezwungen. Fest lag der Rock der Gestalt an (»der rock der was ir heinlich«), stand nirgends ab und schmiegte sich von oben bis unten glatt an die Glieder. Aber um die Beine her erweiterte er sich zu reichem Faltenwurf. Der Mantel war innen und außen mit Streifen von Hermelin verziert (»bî zîlen gefloitiret«), weder zu kurz noch zu lang und mit einem Zobelpelz verbrämt, dessen Grauschwarz mit dem Hermelin sich wohl vertrug. Vor der Brust war mittels einer Schlinge von weißen Perlen der Mantel an die Tassel (Heftel, Agraffe) befestigt und hier hatte die Schöne den Daumen der linken Hand eingeschlagen. Mit zwei Fingern der Rechten dagegen hielt sie »nach höfischer Art« weiter unten den Mantel zusammen, so daß er faltenreich die Füße umwallte und seine reiche Pelzverbrämung wie auch sein seidenes Futter sehen ließ. Auf dem Haupte trug die königliche Jungfrau einen schmalen, mit Smaragden und Saphiren belegten Goldreif, dessen Vorhandensein nur das bunte Flimmern der Edelsteine verriet, denn sonst hätte man das Metall von dem Goldblond der Locken nicht unterscheiden können. Indem sie froh und sorglos neben der Mutter einherging, war ihr Gang und Schwang gemessen, ihre Tritte waren weder zu kurz noch zu lang. Aufrecht und freisam kam sie geschritten, dem Sperber gleich, glattgestrichen wie ein Papagei (»si was an ir gelâze ufrecht und offenbaere, gelîch dem spärwaere, gestreichet als ein papegân«). Gleich dem Falken auf seinem Ast ließ sie ruhig die Augen umhergehen und da war keiner, dem die zwei Spiegel nicht als süßes Wunder erschienen wären. Als eine wonnespendende Sonne verbreitete sich ihrer Schönheit Schein durch den Saal. Von zweierlei Art aber war das Grüßen von Mutter und Tochter, während sie mitsammen die Halle entlang schwebten: die Königin grüßte die Versammelten mit Worten, die Prinzessin verneigte sich stumm; die Mutter redete, die Tochter schwieg. Tristan und Isolde von Pannier. 1. Band S. 364 f. Verse 10889 ff. (D. Hrsg.)

Bei der jungen Mutter

Geburt der Maria. Gemälde des Meisters des Marienlebens

Wir dürfen mit Sicherheit annehmen, daß neben den wandernden Dichtern und Sängern vornehmlich wohlerzogene Frauen es waren, die in den geselligen Kreisen der höfisch-ritterlichen Gesellschaft die Kosten der geistigen Unterhaltung trugen. Beseelten sie doch überhaupt die Äußerlichkeiten des Rittertums und waren die schönsten Zierden der großen Festversammlungen des Mittelalters. Bei Reichstagen, fürstlichen Vermählungsfesten, Turnieren, kirchlichen Festfeiern an berühmten Wallfahrtsstätten war dem »Frauendienst« Gelegenheit geboten, sich in seiner ganzen »Höfischkeit« und »Zierheit« sehen zu lassen, und hier konnten ihrerseits die Damen ihre körperlichen und geistigen Vorzüge ins hellste Licht setzen. Sie konnten als Spenderinnen der Turneidänke angesichts von Tausenden zeigen, wie weibliche Schönheit und Grazie mit höchster Würde sich verbinden ließen; sie konnten, mit dem Falken auf der Faust die Herren zur Reiherbeize begleitend, als kühne Reiterinnen sich erweisen; konnten beim Würfelspiel und Schachspiel (»Wurfzabelspiel« und »Schachzabelspiel«) durch die Kunst gehaltvollen Gesprächs fesseln; konnten die Eintönigkeit der Gelage durch Harfenspiel und Liedervortrag beleben; konnten beim Ballspiel und beim Tanz die ganze Anmut jener harmlosen oder doch harmlos scheinenden Koketterie entfalten, die den Frauen so hübsch steht, solange sie jung sind.

Was insbesondere die höfisch-ritterlichen Tanzfreuden betrifft, so kannte man zwei Hauptarten von Tänzen: Schreit- oder Schleiftänze und Springtänze. Bei jenen faßte der Tänzer eine oder zwei Tänzerinnen bei der Hand und hielt mit schleifenden Schritten einen Umgang im Saale unter dem Getöne von Saiteninstrumenten und den Tanzliedern, die von dem voranschreitenden Vortänzer angestimmt wurden. Die Haltung der Tanzenden war eine sehr ruhige und gemessene, die Bewegung der Füße nur ein Treten und Schleifen. Feierlichste Gestalt nahm diese Tanzweise in den »Fackeltänzen« an, die bei vornehmen Hochzeiten üblich waren. Die Springtänze oder »Reihen« wurden mehr im Freien als im Hause getanzt, und zwar nicht schreitend, sondern springend, wobei sich Tänzer und Tänzerinnen durch möglichst hohe und weite Sprünge hervorzutun suchten. Wenn uns berichtet wird, daß Mädchen im Reihen klafterweise Sprünge getan:

»Sie sprank

Mer danne eines klafters lang

Unt noch hoher«,

und daß die Tanzenden wie Kraniche, Bären und Böcke durcheinandergesprungen, so können wir uns leicht vorstellen, daß diese Reihentänze weder schön noch auch der weiblichen Zucht sehr angemessen sein konnten. Aus den Reihen des früheren Mittelalters entwickelten sich die höchst anstößigen Tanzweisen Eine brauchbare Geschichte der Tanzkunst ist bis jetzt noch nicht geschrieben. Was vorliegt, ist entweder zu oberflächlich feuilletonistisch oder veraltet und überholt. Sehr viel Interessantes über den Tanz in Deutschland bis zur jüngsten Vergangenheit ist in der deutschen Kulturgeschichte von Georg Steinhausen enthalten. Wer sich über das Tun und Treiben in Deutschland von der Urzeit an unterrichten, den deutschen Menschen in allen seinen Lebensäußerungen kennen lernen will, kann keinen kundigeren Führer finden, als eben Steinhausen, den eigentlichen Schöpfer der deutschen Kultur- und Sittengeschichte als moderne Wissenschaft. (D. Hrsg.) des späteren. Wir werden diese im 16. Jahrhundert im höchsten Schwange finden und dort mehr darüber sagen. Daß der höfische Schleiftanz im 13. Jahrhundert auch unter der Dorflinde, dem Tanzplatze der Bauern, daheim war, bezeugen uns die zahlreichen Tanzlieder des Minnesängers Nithart. Freilich scheinen die lustigen »Törper« (Dorfbewohner) die gemessenen Bewegungen des Schleifens gerne mit den lebhafteren und ausgelasseneren des Hopsers vertauscht zu haben, wie schon die Namen der bäuerischen Tänze – Hoppaldei, Heierlei, Firleifei – andeuten. Minnesinger 3. Band 196, 215, 252, 283. (D. Verf.)

Die Tugend der Gastlichkeit war tief in den Verhältnissen einer Zeit begründet, wo öffentliche Herbergen, die leidliches Unterkommen und erträgliche Bewirtung erwarten ließen, zumal auf dem Lande noch sehr selten waren und, abgesehen von der Fluß- und Seeschiffahrt, von den vermöglicheren Ständen nur zu Pferd gereist wurde. Die Reisenden waren auf ihre eigenen Pferde angewiesen, konnten demnach nur kleine Tagemärsche machen und sahen sich um so öfter genötigt, die Gastfreiheit der Burgen und Klöster an ihrem Wege anzusprechen. In den armen »Burgställen« mag die Erquickung und Verpflegung einsprechender Gäste freilich kärglich genug ausgefallen sein. Dagegen waren in den fürstlichen Pfalzen und den Burgen der gesamten höheren Aristokratie alle Vorkehrungen getroffen, den Bedürfnissen der Gäste, besonders der vornehmen, Genüge zu tun. Gastempfang und Gastbewirtung gehörten wesentlich zu den Pflichten der Damen, in deren Erfüllung sie ihre Höfischkeit oder, mit Meister Gottfried zu reden, ihre »Moralitas« leuchten lassen konnten.

Das Nibelungenlied bietet ein sorgsam ausgemaltes Bild von der Art und Weise höfisch-ritterlichen Gastverkehrs. Als der edle Markgraf Rüdeger von Bachelaren vernommen, daß die drei Burgunderkönige mit ihren Mannen sich seiner Pfalz näherten, meldete er es voll Freude seiner Frau und Tochter, sprechend: »Vielliebe Traute, Ihr sollt die drei hehren Könige freundlich empfangen und sollt sie und ihre drei Mannen Hagen, Dankwart und Volker küssen, Ihr und unsere Tochter, und sollt die Helden in Züchten verpflegen.« Die beiden Markgräfinnen gingen von 36 Jungfrauen und Frauen gefolgt in Staatskleidern den Gästen vor das Burgtor entgegen und boten ihnen Gruß und Kuß, wie dies allgemeine frauliche Sitte war

Gawan erhielt auf der Burg Schamfanzon von der Prinzessin Antikonie den Willkommengruß, Parzival II. Band S. 10, 405. In dem Gedichte »der blôze ritter« (Gesamtabenteuer III, 129) heißt es:

Ouch was der wirt des gastes vrô

Daz liez er in wol schouwen;

Sin tohter und sin vrouwen

Hiez er in küssen ze hant.« (D. Verf.). Da nahm die Mutter den Gunther, die Tochter den Giselher bei der Hand, und so schritten sie den übrigen voran in die Pfalz, wo in einem weiten Saale Ritter und Frauen Platz nahmen, während man den Gästen Wein kredenzte. Als aber in dem Saale die Tafel gedeckt wurde, schieden sich die beiden Geschlechter »nâch gewohnheite«; denn es war ein höfischer Brauch, daß Herren und Damen abgesondert speisten. Nur die Markgräfin selbst blieb bei den Gästen, um bei Tische nach dem Rechten zu sehen, während das Fräulein vom Hause mit den Frauen in einem anderen Gemache den Imbiß einnahm. Nach aufgehobener Tafel kehren die Schönen in den Herrensaal zurück, wo sich Volker, der kühne Held und Fiedelspieler, in allerhand Scherzreden (»gämelichen Sprüchen«) ergeht. Die Unterhaltung nimmt jedoch bald eine ernste Wendung, indem an das Lob, das der ritterliche Spielmann der schönen Tochter Rüdegers zollt, Hagen seinerseits mit diplomatischer Klugheit den Vorschlag knüpft, Herr Giselher sollte die junge Markgräfin freien. Sofort wird die Werbung förmlich angebracht und von dem Markgrafen und seiner Gemahlin wohl aufgenommen. Mitgift und Morgengabe wird zwischen den beiden Parteien festgesetzt. Dann heißt man die minnigliche Jungfrau herbeikommen, die ganze Versammlung bildet einen Kreis und mitten in ihm stehen die zu Verlobenden einander gegenüber. Nun fragt man die wonnigliche Magd, ob sie den Helden nehmen wollte, und da sie verschämt schweigt, raunt ihr der Vater zu, sie solle getrost und freudig ja sagen, worauf Giselher die Braut zärtlich in seine Arme schließt. Am vierten Morgen darauf, als die Gäste ihre Weiterfahrt gen Ungarn antreten, erfahren sie noch so recht ihres Wirtes Freigebigkeit (»milte«). Rüdeger spendet nämlich, wie die höfische Gastlichkeit es wollte, an die Abziehenden reiche Geschenke. So gibt er dem Gunther

einen Waffenrock, dem Gernot ein bewährtes Schwert. Die Markgräfin beschenkt den Hagen mit einem Schild, ihre Tochter den Dankwart mit einem Staatskleid. Der wohlgezogene Volker kommt nun mit seiner Fiedel herbei, stellt sich vor die Markgräfin, singt ihr ein Lied zum Abschied und begleitet die Melodie mit süßen Geigentönen. Die Dame aber heißt eine Lade bringen, nimmt daraus sechs Goldringe und steckt diese zum Dank dem Sänger an die Hand.

Nibelungen, 27. Abenteuer, a. a. O. S. 123 ff. (D. Verf.)

Weil im vorstehenden einer höfischen Verlobung Erwähnung geschah, mag hier bemerkt werden, daß während des Mittelalters die Ansicht der germanischen Vorzeit, die Mädchen sollten mit Eingehung des Ehebundes nicht »übereilt« werden, nicht mehr maßgebend gewesen zu sein scheint. Wenigstens stoßen wir bei verschiedenen deutschen Völkerschaften – z. B. bei den Langobarden, Sachsen und Friesen – auf gesetzliche Bestimmungen, die die Periode jungfräulicher Reife und Ehefähigkeit auf das 15., 14., ja sogar 12. Jahr festsetzten. Es mangelt auch nicht an geschichtlichen Beispielen so frühzeitiger Vermählungen. – Als Beatrix von Schwaben mit Kaiser Otto IV. und Hedwig von Meran mit Herzog Heinrich dem Bärtigen von Schlesien Hochzeit machten, war jede der beiden Bräute erst zwölfjährig.

An diese Bemerkung mag sich gerade noch die Schilderung einer höfischen Vermählung anschließen, wie Heinrich von Freibergs Fortsetzung des Tristan sie gibt. Es ist die Vermählung Tristans mit der weißhändigen Isold, der Tochter des Herzogs Jovelin von Arundel. Sie fand vier Wochen nach geschehenem Verlöbnis statt und begann die eigentliche Feier zur Vesperzeit bei sinkender Sonne. Da wurden in dem Palais, d. h. in dem großen Saale der Herzogsburg, die Tafeln zum Festmahl gerichtet und geschmückt, und nachdem zuerst der Braut, dann den Gästen nach ihrem Rang das Handwasser gereicht worden, hob das Bankett an, wobei auserlesener Wein aus goldenen Schalen getrunken wurde. Nach gesättigter Eß- und Trinklust wurden die Tische fortgerückt und die Spielleute begannen zum Tanz aufzugeigen. Tristan nahm Isold bei der Hand, um sie zum Tanze zu führen, und Herren und Damen taten es dem Brautpaare nach. Man hat sich die Bewegungen der Tanzenden als sachte und etwas steif vorzustellen, weil die lang nachwallenden Oberkleider (»swänzelin«) der Damen ein rascheres Schreiten und Drehen verboten

Manik richlich swanz

Von schoenen frouwen wart gesehen

An dem tanze. (D. Verf.). Während sie nun, fährt unser Dichter fort, fröhlich tanzten und »in Freuden herumschwanzten«, trat ein Bischof in den Saal, mit seinem priesterlichen Ornat angetan. Der Tanz ruhte, die Gäste stellten sich in einen Kreis, und die Braut wurde durch ihren Vater und ihren Bruder mitten in den Ring geführt. Der Bräutigam trat ihr zur Seite und der Bischof gab das Paar zusammen

Der bischof im ze rehter ê

Gap Isoten die maget

Und gap in ir. (D. Verf.), wobei Tristan und Isold das Gelübde der Treue tauschten und die Ringe wechselten. Darauf wurden die Kerzen angezündet und ging der Weinbecher in die Runde. Aber bald zeigte man dem

Bräutigam an, daß es Zeit wäre, nach der Brautkammer zu gehen; und als er sich daselbst ins Bett gelegt, wurde die Braut von ihrer Mutter und einer ganzen Schar von Frauen zu ihm geleitet. Die Herzogin legte ihre Tochter dem Bräutigam in die Arme, sprach Segensworte, in welche die Frauen einstimmten. Dann ließ man das Paar allein.

Werfen wir noch einen Rückblick auf die fraulichen Pflichten gegen Gäste, so stoßen wir auf Einzelheiten, die nach heutigen Begriffen wunderlich oder gar bedenklich genug waren. Der Gast wurde von der Frau oder der Tochter des Hauses in eine Kemenate geführt, wo sie ihm das Reisegewand, d. h. die Rüstung abnahm und ihm ein frisches Kleid reichte, worin er es sich bequem machen konnte. Bei Tische setzte sich die Dame, der die Repräsentation des Hauses oblag, neben ihn, legte ihm die Speisen vor und kredenzte ihm den Becher Parzival, I. S. 64, 33, 10 f. II. Band S. 149, 549. 15. (D. Verf.). Aber damit noch nicht genug. Die Damen begleiteten den Gast auch in die Badestube und Schlafkammer, welche etwas seltsame Art von »Moralitas« Wolfram im Parzival hübsch ausgemalt hat. Als der junge Held in Gurnemanz' Burg übernachtet hat, wird ihm am Morgen ein Bad bereitet, und während er in der Kufe sitzt, kommen die Burgfräulein herein und streicheln mit »blanken linden Händen« den Leib des Jünglings, der in seiner Unerfahrenheit diese gastfreundlichen Manipulationen ziemlich verdutzt hinnimmt. Die Mädchen reichen ihm dann ein Laken zum Abtrocknen, aber er ist zu schamhaft, dies vor ihren Augen zu tun, und so müssen sich die Jungfrauen, wenn auch ungern und zögernd, zum Weggehen entschließen.

Gawan kehrt auf einem seiner Züge bei dem ritterlichen Fährmann Plippalinot ein und wird von diesem und seiner Tochter Bene aufs beste bewirtet. Zuletzt geleitet der Wirt den Gast in das Schlafgemach und läßt ihn dort mit der Magd, d. i. mit seiner jungfräulichen Tochter allein. Mit den Worten: »Hätt' er mehr von ihr begehrt, sie hätt' es ihm vielleicht gewährt 2. Band S. 152, X. Buch 1500 ff. (D. Verf.)« – deutet der Dichter schalkhaft an, daß eine so weitgehende Gastlichkeit nicht immer gefahrlos war. Am Morgen darauf schleicht sich die Jungfrau in aller Frühe wieder zu dem schlafenden Gast, um ihm beim Erwachen ihre Dienste anzubieten. Haben wir in solcher Naivität vielleicht den Nachhall einer noch größeren älteren zu erkennen? Von einer Naivität, die, so wir einem Autor, der in den drei ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts schrieb, glauben dürfen, noch zu seiner Zeit in einem deutschen Reichslande daheim war Scherr spielt hier auf die sogenannte gastliche Prostitution an, von der Thomas Murner, Luthers geistvoller Gegner, in seinem satyrischen Gedicht »Geuchmatt« schrieb: »Es ist in dem Niderlandt auch der bruch, so der wyrt ein lieben gast hat, daz er jm syn frow zulegt uff guten glouben.« (D. Hrsg.). Aus Frankreich ist uns bezeugt, daß dort die weibliche Bedienung der Gäste in ihren Schlafzimmern einen sehr weitgehenden Sinn hatte, und alles in allem betrachtet dürfte anzunehmen sein, daß mit anderem Zubehör der ritterlichen Courtoisie auch dieses da und dort in Deutschland Eingang gefunden hat. Ein französisches Rittergedicht erzählt, ein Ritter sei in einem Grafenschloß eingekehrt und fährt dann fort: »Der höfischen Gräfin war es angenehm, einen solchen Gast bei sich zu sehen. Sie ließ ihm daher eine große Gans zubereiten und ein kostbares Bett in ein Zimmer setzen, worin man gut ruhte. Als die Gräfin schlafen ging, rief sie das schönste und artigste von ihren Mädchen zu sich und sagte ihm heimlich: Liebes Kind, gehe jetzt hin, lege dich zu diesem Ritter ins Bett und bediene ihn, wie sich's gebührt. Ich täte es gern selber, wenn ich es nicht aus Schamhaftigkeit unterließ, und zwar um des Grafen, meines Herrn, willen, welcher noch nicht eingeschlafen ist.« St. Pelaye a. a. O. II. S. 270. (D. Verf.)

Bei einem Verkehr zwischen den beiden Geschlechtern, wie er im vorstehenden

treulich geschildert worden, läßt sich leicht erraten, daß die höfische Minne eine keineswegs so durchweg idealische sein konnte, wie Unkenntnis oder parteisüchtige Romantik sie darstellen möchten. Der Frauendienst hatte allerdings eine idealische Seite – in der Theorie, in der Praxis dagegen war er auf so reale Ziele gerichtet, daß es mehr nur eine Ausnahme als die Regel war, wenn er jungfräuliche Zucht oder eheliche Treue gewissenhaft berücksichtigte. Die ganze ritterliche Liebeskunst, wie sie von den Provençalen ausgebildet worden und auch in Deutschland geübt wurde, lief am Ende doch auf den geschlechtlichen Genuß hinaus, und der ritterliche Liebhaber betete in der Geliebten eine Göttin nur deshalb an, um in ihr das Weib zu genießen. Mochten die Formen des höfischen Liebesverkehrs in noch so spirituell-romantischen Farben schillern, der Zweck war und blieb ein sehr materieller. Mochte sich der höfisch gebarende Ritter noch so sehr den Launen und Grillen seiner »Herrin« fügen, immer hatte er doch die Auszahlung des »Minnesoldes« im Auge und stand nicht an, bei Gelegenheit sehr nachdrücklich auf dessen Entrichtung, auf den »süßen umbevank« zu dringen. Das Schlimmste dabei war, daß die französisch-frivole Meinung, die Ehe dürfte in keinem Fall ein Hindernis der freien Liebe sein, auch in der höfischen Welt Deutschlands bedeutender Geltung sich erfreute. Und die Frauen? Teilten auch sie die mehr oder weniger leichtfertigen Ansichten, welche die Männer aus dem Regelnbuch der höfischen Liebeskunst schöpften? Leider muß diese Frage bejaht werden, wenigstens inbetreff einer großen Zahl, wenn nicht der Mehrzahl. Hatte doch schon ein Dichter des 12. Jahrhunderts Veranlassung zu klagen, daß die Keuschheit von den Frauen gewichen wäre und daß diese wenig Ursache hätten, die Ritter um ihrer Zuchtlosigkeit willen zu tadeln.

»Die phaffen di sint geitic,

Die gebour (bauern) die sint neitic,

Die choufliut (Kaufleute) habent triwen (Treue) nicht,

Der weibe chiusche ist entwicht,

Frowen unt riter

Dine dürfen nimmer gefristen

Weder ir leben bezzer si.«

Heinrich von Melk »der Juvenal der Ritterzeit« in seinem Gedicht Von des tôdes gehugde um 1153. (D. Verf.)

Wie noch heute, spielten auch vor alters in Liebessachen die Liebesbriefe eine große Rolle, und es sind zahlreiche Proben von solchen »Büchlein« auf uns gekommen, in denen das alte und ewig junge Thema von der Minne Lust und Leid in allen Tonarten variiert ist. Andere Zeugnisse reden von einer sinnigen Farbensymbolik, die der deutsche Minnedienst ausbildete. Ein recht höfischer Mann wollte schon durch die vorherrschende Färbung seines Anzugs aller Welt kundgeben, wie es mit seinen Herzensangelegenheiten bestellt ist. Trug er sich grün, so bedeutete das, daß sein Herz frei vom Zwange der Minne. Hatte er ein blaues Kleid an, so sollte das die Stetigkeit seiner Neigung anzeigen. Rot bedeutete, daß er in voller Liebesglut brenne; Weiß, daß ihm die Geliebte Hoffnung auf Erhörung gemacht; Gelb, daß die Hoffnung erfüllt und das »minnigliche Gold des Minnesoldes« vollwichtig ihm ausbezahlt worden sei

In einem alten Gedicht läßt sich eine Dame die Farbensymbolik auslegen. Sie meint mit Recht, es sei schändlich, wenn sich ein Ritter gelb kleide.

Sy sprach: dem sitten trag' ich hasz; er solt es wol verewigen baz (besser),

Wan ain minnikliches wib ir zarten minniklichen lib

Ir diener git für aigen: daz solt er nieman zaigen,

Er sollt ez jn sins hertzen grunt tragen, daz ez nymer würd kunt

Weder manen noch wiben.

Lassberg, Lieder-Saal I. 153 f. (D. Verf.). Gewöhnlicher aber war, daß der Liebhaber die Farbe seiner Erwählten trug, denn er war ja ihr Minnedienstmann und stand zu seiner Herrin in demselben Verhältnis

wie der Vasall zu seinem Lehnsherrn. Die Geminnte gab ihrem Minner ein Liebespfand, einen Gürtel oder Schleier, ein Gebände oder auch einen Ärmel von ihrem Kleide; dieses Pfand befestigte er an seinem Helm oder Schilde, und groß war der Stolz der Dame, wenn er es ihr recht zerhauen oder zerstochen aus dem Kampfe zurückbrachte. So hatte Gawan einen Ärmel der schönen Obilot auf seinem Schild befestigt, und als er ihn ihr durchstochen und durchschlagen wiederbrachte, »da ward des Mägdleins Freude groß; ihr blanker Arm war noch bloß, darüber schob sie ihn zuhand

Parzival 1. Band S. 416, 390, 20. zu liebevollem Gedenken – Parzival 1. Band S. 131, 101, 9, S. 140, 111, 15. (D. Verf.)«. Liebende tauschten auch gegenseitig ihre Hemden, namentlich liebende Eheleute. So Gahmuret und Herzeleid. Wenn der König zum Turnier oder zur Schlacht zog, trug er über seiner Halsberge immer ein Hemd, das seine Frau zuvor angehabt. Kehrte er zurück, so trug Herzeleid die durchstochenen Hemden wieder »auf bloßer Haut«. Als Gahmuret erschlagen worden, legte die Königin das zerfetzte blutige Hemd des Toten an, zu liebevollem Gedenken.

Es ist lehrreich, mitanzusehen, wie sehr in der besten Zeit des Mittelalters das geschlechtliche Verhältnis zwischen Naivität und Überfeinerung schwankte. Den Maßstab hausbackener Moral darf man freilich da nirgends anlegen. Wenn im Titurel des Albrecht von Scharfenberg (?) die junge Sigune dem geliebten Schionatulander den Anblick ihrer hüllenlosen Schönheit gönnt, um ihn dadurch gleichsam gegen den Liebreiz anderer Frauen zu feien, so können wir das naiv, dichterisch, sogar erhaben finden. Ganz eigen mutet es uns jedoch an, wenn wir im Parzival die jungfräuliche Königin Kondwiramur auf ihrem nächtlichen Schleichgange nach der Schlafkemenate ihres Gastes begleiten. Von Minne ist da zwar zunächst keine Rede: die königliche Jungfrau denkt nicht an solcher »Lust Gewinn, die aus Mädchen Frauen macht unversehens in einer Nacht«, sondern sie will den schlafenden Parzival anflehen, ihr ein Helfer gegen die sie bedrängenden Feinde zu werden. So schleicht sie denn, angetan mit »einem Hemd von weißer Seide«, in die Kammer des Jünglings, kniet an seinem Bette nieder und erweckt ihn durch ihr Schluchzen. Als er sie knien sieht, bittet er sie, doch lieber neben ihm Platz zu nehmen. Worauf sie: »Wollt Ihr Euch selber ehren und mir solche Zucht bewähren, daß Ihr nicht rührt an meine Glieder, so leg' ich hier bei Euch mich nieder.« Er gelobt ihr den verlangten »Frieden« und »da barg sie in das Bett sich«, wo sie bis zum Morgenrot verweilte. Parzival 1. Band S. 222, 192 f. (D. Verf.)

Wir wollen indessen auch dieses Abenteuer für das nehmen, für was es der Erzähler gibt, für eine pure Naivität; aber zu der Kategorie erotischer Überfeinerung gehören sicher jene »Probenächte«, die der höfische und, wie wir später sehen werden, auch der dörfliche Minnedienst kannte. Die Geliebte gewährt dem Liebhaber eine Nacht in ihren Armen unter der Bedingung, daß es zwischen ihnen nicht weiter kommen sollte als bis zum Kuß. Gegenüber dem Zweifel, ob das eine Möglichkeit sei, behauptet Hartmann von Aue in seinem Iwein, ein biederer Mann könne sich alles dessen enthalten, wessen er sich enthalten wolle; aber er fühlt sich doch gedrungen, beizufügen, solcher Männer gebe es nicht eben viele.

Daß es Damen gegeben, welche die Leistung und Haltung des erwähnten Gelübdes forderten, wird glaublich, wenn man die freilich ans Unglaubliche streifenden Launen ansieht, die manche höfische Schöne ihrem Anbeter zinsbar machte, in einem Grade, daß dieser, wie sich der Minnesänger Steinmar ausdrückt, aus einem Minner zu einem Märtyrer wurde. Ein solcher war jener Ulrich von Liechtenstein, geboren um 1200 in der Steiermark, den ich als den deutschen Don Quijote gekennzeichnet habe. Ja, Spanien hatte einen Don Quijote gedichtet, aber Deutschland hat wirklich einen gehabt und noch dazu einen, der uns seine blanke Narrheit selber mit einer Treuherzigkeit beschrieb, die rührend wäre, wenn wir nur darob das Lachen verhalten könnten Der vrowen dienest Ulrichs von Liechtenstein, mit Anmerkungen von Theod. v. Karajan, herausgegeben von Lachmann 1841. (D. Verf.). Vom Knabenalter an war Herrn Ulrichs Sinn auf Frauendienst gestellt, und als Jüngling wählt er eine hochgeborene und, wohlverstanden, verheiratete Dame zu seiner »Herrin«, in deren Dienst er seinen ritterlichen Wahnsinn so recht mit Methode treibt. Der Umstand, daß er sich zwischenhinein selber verheiratet, ist seiner Narretei gar nicht hinderlich. Er trinkt mit Wollust das Wasser, womit die Herrin sich gewaschen; er läßt sich seine doppelwulstige Unterlippe operieren, weil die Herrin meint, diese sei wenig zum Küssen einladend; er läßt sich einen beim Lanzenrennen steif gewordenen Finger abschlagen und sendet ihn der Herrin, zum Beweis, was alles er um sie zu dulden vermöge. Er fährt, als Frau Venus maskiert, durch die Lande und turniert in diesem Aufzuge zu Ehren der Herrin; er mischt sich auf ihr Gebot unter die Aussätzigen und ißt mit ihnen aus einer Schüssel. Aber seine klar ausgesprochene Absicht bei allen diesen Überschwenglichkeiten ist doch, der Herrin »beizuliegen«. Sie läßt sich nach mancherlei peinlichen Weiterungen endlich herbei, diese seine Absicht in Erfüllung zu bringen und ihm den Minnesold zu bewilligen. Er gelangt glücklich in ihre Kemenate, und das Lager ist gerüstet. Aber die Dame hat es, wie überhaupt, auch jetzt wieder nur auf eine sehr derbe Fopperei abgesehen, bei der das arme »Minnerlein« ums Haar den Hals bricht. Doch selbst dieses schmähliche Abenteuer heilt den Ritter nicht von seiner Minnetollheit. Das Merkwürdigste bei alledem ist, daß Ulrichs rechtmäßige Frau, derweil ihr Eheherr um seiner Geliebten willen ritterlich im Lande umherspektakelt, nebendraußen auf seiner Burg sitzt, und daß von ihr nur dann die Rede, wenn er ganz abgehetzt und zerschlagen heimkehrt, um sich von ihr pflegen zu lassen. Diese Geschichte zeigt, scheint mir, hinlänglich, daß der ritterliche Frauendienst als ein wahrer Krebsschaden das Familienleben und die häusliche Zucht und Sitte zerfraß. Es ist wahr, Ulrichs Herrin, d. i. Geliebte, bewahrte ihrem Gemahl materiell die Treue, aber ihre Weiblichkeit erscheint dessenungeachtet in einem wenig löblichen Licht. Denn Leidenschaft wäre noch eher zu entschuldigen als dieses kokette und mitunter geradezu grausame Spiel mit dem Gatten einer anderen Frau.

Im übrigen waren die höfischen Damen durchschnittlich keineswegs so spröde wie Ulrichs Herrin. Der Zeugnisse vom schrankenlosen Walten buhlerischer Neigungen gibt es in Fülle. Man lausche nur auf die zahlreichen sogenannten »Tagelieder« der Minnesänger. Die stets wiederkehrende Situation dieser Lieder, die zu den schönsten Früchten unserer mittelhochdeutschen Lyrik gehören, ist, daß nach durchschwelgten Liebesnächten die Geliebte den Liebhaber beim Morgengrauen weckt, damit er sich heimlich davonmache Deutscher Minnesang, Lieder aus dem 12.-14. Jahrhundert, übertragen von Bruno Obermann, Leipzig (Reclam), S. 106, Tagelied von Wolfram von Eschenbach, dann S. 114. (D. Verf.). Man betrachte auch die mittelhochdeutsche Epik und Novellistik. Die Prinzessin Blanscheflur schleicht zur Rivalin in die Kammer und gibt dem Geliebten ihr Magdtum preis. Gawan hat kaum die Burg Schamfanzon betreten, als er der jungfräulichen Antikonie schon mit handgreiflichen Liebeserklärungen zusetzt, und nur eine Störung von außen verhindert, daß sich das Fräulein ihm sofort hingibt. In dem Gedichte »Das Häselein« betrügt ein Ritter eine der Minne ganz unkundige junge Schöne um ihre Unschuld und macht dann mit einer anderen Hochzeit. Beim fröhlichen Mahl erzählt er sein Abenteuer mit der Betrogenen, woran die Braut nur auszusetzen weiß, daß das dumme Kind seiner Mutter den Schaden gebeichtet habe. »Das war eine große Dummheit! Eia, hat mir doch unser Kaplan wohl hundertmal so getan, ohne daß ich mir einfallen ließ, es meiner Mutter vorzuplaudern.« In dem Gedichte »Der Gürtel« ist die Sache noch schlimmer, denn hier bricht eine Burgfrau die eheliche Treue nicht aus Liebe, sondern um schnöden Gewinnes willen. Ein vorüberziehender Ritter wirbt bei ihr um Minnespiel, während er in Abwesenheit ihres Gatten mit ihr im Garten sitzt. Sie weist ihn ab. Er bietet ihr seine Windhunde, sein Roß und endlich seinen kostbaren, mit Edelsteinen besetzten Gürtel. Diesem Geschenke kann sie nicht widerstehen: »Diu vrouwe nider seik und der ritter nach neik, vil rosen uz dem grase gienk, do liep mit armen liep empfienk, und do daz spil ergangen was, da lachten bluomen unde gras.« In demselben Gedichte wird auch sehr deutlich auf im Schwange gehende widernatürliche Laster hingewiesen.

Die Beispiele von fraulicher Leichtfertigkeit und Zuchtlosigkeit im höfischen Liebesverkehr ließen sich sehr leicht häufen, und von dem ungezwungenen, um nicht zu sagen frechen Ton, der in der ritterlichen Gesellschaft heimisch gewesen sein muß, zeugt die Unbefangenheit, womit unsere mittelhochdeutschen Dichter den Frauen lüsterne Wünsche in den Mund legen. Allerdings fehlt es auch nicht an Zeugnissen für das Vorhandensein edler Weiblichkeit, reiner Sitte und standhafter Treue; aber sie bilden die Minderheit. Das rührendste von allen dürfte das Gedicht »Frauenliebe« bieten. Ein wackerer Ritter hatte eine sehr schöne Frau, sie liebte ihn herzlich, obgleich er unschön von Gestalt war. Bei einem Turnei wird ihm ein Auge ausgestoßen, und er fürchtet, diese Entstellung möchte ihn um die Liebe seiner Gattin bringen, weswegen er sich nicht vor ihr sehen lassen und nach dem Heiligen Lande fahren will. Sie aber, um ihn zurückzuhalten und ihm seinen Zweifel zu benehmen, entschließt sich kurzweg, sich ihm gleichzustellen, indem sie sich mittels einer Schere ebenfalls ein Auge aussticht. Man täte übrigens den Frauen ein Unrecht an, wollte man ihnen den größeren Teil der sittlichen Verschuldungen des höfischen Lebens aufbürden. Sie folgten eben auch dem Zuge der Zeit, deren Rosen von Anfang an den Wurm in sich trugen. Und dann gaben ja die Männer den Frauen ein Beispiel von Unsitte, Roheit und Liederlichkeit, das nicht ohne Einfluß bleiben konnte. Schon im 13. Jahrhundert, sagt ein alter Chronist von dem Adel im Elsaß, galten die Ausschweifungen in der Buhlerei für keine Sünde mehr. Zur selben Zeit rühmte sich ein Minnesänger, alle Schürzen wären gleich vor seinen Augen, und er liefe allen Weibern nach, großen und kleinen, jungen und alten, klugen und einfältigen, blonden, braunen und schwarzen. Raumer, Geschichte der Hohenstaufen VI. S. 480. (D. Verf.)

Kein Wunder, daß in einer so verwilderten Männerwelt ein Humpen Wein höher gewertet wurde als ein Weib.

Jede Zeit hat ihre grellen Gegensätze, aber kaum dürften sich diese jemals offener dargestellt haben als im Mittelalter, wo, wie die verschiedenen Stände, so auch die gegensätzlichen Lebensrichtungen viel unvermittelter nebeneinanderstanden als heute. Da tobte und raste eine kraftstrotzende Weltlust in zuchtlosen Orgien, dort kehrte eine bis zur Krankhaftigkeit gesteigerte Himmelssehnsucht das schwärmerische Auge von allem Irdischen ab. Während im 13. und 14. Jahrhundert mancher deutsche Dynast seine Burg zu einem türkischen Harem machte, wie z. B. ein Herr von Berneck, der sich ein Dutzend hübscher Hausmädchen hielt, »zur Erleichterung seiner Witwerschaft«, wie er sagte, ließen sich von höfischen Damen derselben Zeit Züge erzählen, die dartun, daß sie die Liebeskunst nicht weniger sinnreich und skrupelfrei betrieben als jene berüchtigte Königin des 15. Jahrhunderts, Johanna II. von Neapel

Von ihr erzählte Brantôme, wie sinnreich sie es anzustellen wußte, einem ihrer zahllosen Liebhaber ihre Gefühle ohne Worte zu erklären. Die ritterliche Galanterie hatte überhaupt auf Italien so sittenverderblich eingewirkt, wie auf nur irgendein anderes Land. Der derbe Dante nennt in seiner Kraftsprache Italien das Bordell der Völker:

»Ahi serva Italia, di dolore ostello,

Nave senza nocchiero in gran tempesta,

Non donna di provincie, ma bordello!«

Purgat VI. 76 (Dantes göttliche Komödie frei bearbeitet von Paul Pochhammer, Leipzig 1910, S. 155, 10f.). An einer andern Stelle (Purgat. XXIII. 94-100; Pochhammer S. 2209ff.) sagt er selbst die Frauen der verrufenen Landschaft Barbagia auf Sardinien, wo Männer und Weiber fast nackt gingen und zügellosen Sitten huldigten, seien züchtiger als die üppigen Florentinerinnen, gegen deren schamlose Tracht gesetzlich eingeschritten werden sollte. Da gerade von Italien die Rede ist, so mögen zur Vergleichung mit dem deutsch-mittelalterlichen weiblichen Schönheitsideal, wie wir es durch unsere höfischen Dichter aufstellen sahen, die Strophen hier stehen, in denen zu Anfang des 16. Jahrhunderts Ariosto eine der Heldinnen seines großen Gedichtes schilderte, die Alcina (Orlando furioso, VII. 11 ff. Übers, v. Streckfuß):

Von höherm Reiz ist die Gestalt umfangen,

Als je ersann des Malers Kunst und Fleiß.

Die langen blonden Lockenhaare prangen

Und rauben selbst dem Gold des Glanzes Preis.

Verbreitet ist auf ihren zarten Wangen

Der Rose Glut, vermischt mit Lilienweiß.

Die frohe Stirn, von Elfenbein gedrehet,

Ist nicht zu wenig, nicht zu viel erhöhet.

Man siehet unter schwarzen feinen Bögen

Zwei schwarze Augen, ja zwei Sonnen steh'n,

Huldvoll im Blicken, sparsam im Bewegen,

Um sie her kann man Amor flattern seh'n.

Hier prüft er scherzend jedes Pfeils Vermögen,

Und siehst du ihn, doch kannst du nicht entgeh'n.

Die Nase mitten durch das Antlitz steiget

So schön hernieder, daß der Neid auch schweiget,

Und drunter, zwischen zweien Grübchen stehet

Der Mund, dem Purpur ewig frisch entsprießt,

Wo ihr zwei Reihen gleicher Perlen sehet,

Die süß die Lippe öffnet und verschließt,

Woraus hervor die holde Rede gehet,

Bei der vor Lust das roh'ste Herz zerfließt.

Dort bildet sich das Lächeln, das der Erde

Nach Willkür heißt, daß sie zum Eden werde.

Schnee ist der Hals, die Kehle Milch, geründet

Der schöne Hals, der Busen voll und breit.

Und wie das Meer nun anwogt und verschwindet,

Wenn linder Hauch der Wellen Spiel erneut,

So wogt das Apfelpaar – das andr' ergründet,

Was noch verhüllet wird von dichtem Kleid,

Nicht Argus Blick; doch jeglicher erachtet,

Es sei so schön, wie was man schon betrachtet.

Den schönen Arm, vom rechten Maße, endet

Die weiße Hand, von Elfenbein gedreht,

Länglich und schmal, an der, wie sie sich wendet

Hervor kein Knöchel, keine Ader steht.

Der kurze, runde, nette Fuß vollendet

Die herrliche Gestalt voll Majestät;

Es strahlet durch der Schleier dichte Hülle

Hervor der reichen Engelsreize Fülle.«

Es ist sehr beachtenswert, daß wie in diesem von Ariost entworfenen Frauenbildnis so bei den mittelalterlichen Dichtern überhaupt, auch bei unsern deutschen, der Hauptakzent vorwiegend auf die leiblichen Reize der Frauen gelegt wird. Fast alle derartigen Schilderungen sind rein materiell. Von der seelischen Schönheit, die sich in den Zügen ausprägt, ist kaum die Rede. Diese alten Romantiker waren viel sinnlicher, als die neueren uns glauben machen möchten. (D. Verf.). Aber neben solchen Künstlerinnen in Sachen des Genusses stehen wieder Frauen, deren entsagungsvolle Tugend ans Übermenschliche streift.

Auf derselben Wartburg, wo zu Anfang des 13. Jahrhunderts höfische Sitte und Liederkunst glänzende Feste gefeiert hatten, lebte kurz darauf jene Landgräfin Elisabeth, die nach ihrem Tode von der Kirche heilig gesprochen wurde. Sie war eine jener fraulichen Blumenseelen, die so voll sind vom Tau des Himmels, daß für irdische Leidenschaften und Wünsche kein Platz darin ist. Eine Tochter des Königs Andreas II. von Ungarn, wurde sie im Jahre 1218 mit dem Landgrafen Ludwig von Thüringen vermählt, nach dessen Hingang sie von Seiten ihrer Schwäger die roheste Behandlung zu erfahren hatte. Überhaupt schuf ihr die Gemeinheit und Undankbarkeit der Menschen viele Leiden, und überdies quälte ihr Beichtvater, der Marburger Mönch Konrad, ein Fanatiker, der nur dadurch, daß ihn ein paar Stegreifritter im Jahre 1233 totschlugen, verhindert wurde, die Inquisition förmlich in Deutschland einzuführen, die fromme Frau mit seiner finsteren und unduldsamen Asketik. Die Armen und Elenden zu schützen, zu speisen und zu pflegen hat sie als ihre Lebensaufgabe betrachtet. Sie nahm und erfüllte die Pflichten christlicher Milde im strengsten Sinne und begnügte sich daher nicht, Hospitäler zu stiften, sondern pflegte mit eigenen Händen die Miselsüchtigen (Aussätzigen), die damals fernab von bewohnten Stätten in die Einöden verwiesen wurden. Erst vierundzwanzigjährig, starb sie 1231 und nachdem sie den Heiratsantrag, den Kaiser Friedrich II. an die Verwitwete gerichtet, abgelehnt und in den letzten Lebensjahren ihren Unterhalt durch Wollespinnen erworben hatte. Die dankbare Volkssage hat Elisabeths Gestalt mit dem rosigen Schimmer des Mythen- und Märchenhaften umwoben; aber auch die Geschichte ist berechtigt, zu sagen, daß die fromme Landgräfin wie ein hilfreicher Engel durch ihre Zeit gegangen sei.

Wenn in dieser fürstlichen Frau die Gläubigkeit und Frommheit ihres Jahrhunderts in edler und liebenswürdiger Weise zur Erscheinung kam, so würden uns auch nicht frauliche Beispiele mangeln, die das nahezu Tierisch-Stupide mittelalterlicher »Religiosität« widerlich aufzeigen. Aber lieber sei noch auf eine dritte Seite des Verhaltens deutscher Frauen von damals zum kirchlichen Köhler- und Afterglauben hingewiesen, indem wir rühmend betonen, daß an dem schon frühzeitig hervorgetretenen Ringen kühner Geister, das bleierne Joch der »Rechtgläubigkeit« abzuwerfen, auch Frauen und Mädchen teilgenommen und solche glorreiche Ketzerei mit einem heldischen Martyrium besiegelt haben. Ein merkwürdiges Beispiel findet sich auf einem von alters her ganz und gar durchpfafften Boden, in dem »heiligen« Köln, dem deutschen Rom, von jeher ein Lieblingssitz der Dunkelmänner. Hier – so erzählt uns der vielkundige, zwischen 1230-1240 verstorbene Zisterziensermönch Cäsarius, Prior des Klosters Heisterbach im rheinischen Siebengebirge – hier wurden zur Zeit des Erzbischofs Reinald (um die Mitte des 12. Jahrhunderts) mehrere Ketzer ergriffen, überführt und verurteilt. Als man sie nach gefällter Sentenz zum Scheiterhaufen brachte, erbat sich einer, namens Arnold, den die übrigen ihren Meister nannten, Brot und Wasser. Es ward ihm aber nach dem Rate verständiger Männer verweigert, weil der Meister damit wahrscheinlich eine gotteslästerliche Kommunium bereiten wollte und der Teufel leicht etwas Ärgerliches zuwege bringen konnte. Also wurden die Ketzer aus der Stadt geführt und beim Judenkirchhof dem Feuer überliefert. Als sie schon von den Flammen ergriffen waren, sah man den Meister Arnold seine Hände auf die halbverbrannten Häupter seiner Schüler legen und hörte ihn sagen: »Bleibet standhaft in eurem Glauben!« Es war aber unter den Ketzern auch eine schöne Jungfrau, und maßen diese das Mitleid von vielen erregte, nahm man sie vom Scheiterhaufen herab und versprach ihr, man wollte, falls sie sich bekehrte, sie verheiraten oder in ein Kloster bringen. Sie aber fragte die, die sie hielten: »Wo liegt der Meister?« und als man ihr Meister Arnold gezeigt, entwand sie sich den Armen ihrer Retter, stürzte, ihr Antlitz mit dem Gewande verhüllend, in das Feuer, warf sich über den Toten und fuhr mit ihm in die ewige Feuerqual der Hölle Caesarius von Heisterbach, Wunderbare Geschichten (Bücher der Bildung, Albert Langen, München, Band 18), S. 68 f. (D. Hrsg.).

Man dürfte kecklich die Namen der sämtlichen Heiligen von Köln um den vom Heisterbacher Mönch leider verschwiegenen dieser einen Ketzerin hingeben.