|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

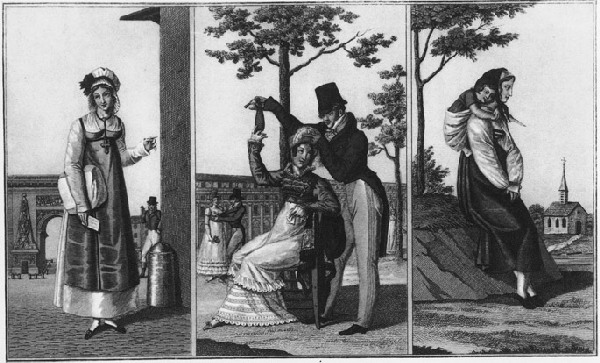

Bürgermädchen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

Das Jahrhundert des Rokoko, ja, aber auch das der Emanzipation! Das Jahrhundert des Puders und der verschnörkelten Unnatur, aber auch das einer bis zum Sanskulottismus und bis zur griechischen Nacktheit à l'Aspasia vorschreitenden Sehnsucht nach Natur. Das Zeitalter eines bis zu den äußersten Folgerungen ausgebildeten, zwischen Wahnwitz und Blödsinn schwankenden Sultanismus, aber auch das des aufgeklärten Despotismus eines Friedrich und Joseph; eine Periode der Weltgeschichte, die mit dem Frevelwort des vierzehnten Ludwig: »L'état c'est moi!« beginnt, aber mit der Begründung einer neuen Welt jenseits des Ozeans durch die Demokratie und mit der französischen Revolution schließt. Das Jahrhundert einer Pompadour und Dubarry, aber auch das einer Maria Theresia und Katharina. Die Epoche einer Politik bronzestirniger und mühlsteinherziger Selbstsucht, einer Politik der Geheimtreppen, Hintertüren, der Oublietten und der Bravidolche; aber auch die Epoche des Aufgangs der großen Freiheits- und Humanitätsidee; – ein Zeitraum, an dessen Anfang ein Zar Peter, in dessen Mitte ein Washington, an dessen Ende ein Napoleon steht. Das Jahrhundert des Jesuitismus, des Pietismus und der Geheimbündemysterien, aber auch das der englischen Freidenker, der französischen Enzyklopädisten und der deutschen Aufklärer und Illuminaten. Das Zeitalter des in Voltaire verkörperten verneinenden und zerstörenden Spottes und zugleich das der bejahenden und bauenden Begeisterung eines Rousseau und eines Schiller. Die Epoche der tiefsten Erniedrigung des deutschen Geistes und zugleich seiner herrlichsten Siegesflüge: dort Pastor Götze, hier Lessing und Kant, – dort Gottsched, hier Goethe. Das Jahrhundert der großen Abenteurer, Intriganten, Projektmacher, Gaukler, Gauner und Schwindler, der Law, Münnich, Görtz, Alberoni, Clement, Patkull, der St. Germain, Cagliostro, Casanova; aber auch das der großen Bürger wie Franklin und Pestalozzi, und der heldischen Naturen wie Karl XII., Friedrich der Große, Koscziusko, Mirabeau und Danton. Eine Epoche untertänigsten Untertanengefühls, aber auch des sturm- und drangvollsten Freiheitsdurstes; der schonungslosesten Skepsis und des rücksichtslosesten Zynismus, aber auch der empfindsamsten Schwärmerei und des schwungvollsten Glaubens an das Ideal. Ein Zeitalter schmachvollster Entwürdigung deutscher Weiblichkeit in einer Cosel oder Grävenitz und wieder ein Zeitalter der Verklärung deutschen Frauentums in Erscheinungen wie Luise von Preußen und Luise von Sachsen-Weimar.

Im Park

Kupfer von Janinet

Die Ringe dieser Kette von Gegensätzen ließen sich noch um viele vermehren, wenn die gegebenen nicht hinreichten, in Erinnerung zu bringen, daß das 18. Jahrhundert unter der bizarren und frivolen Hülle des Rokoko eine Bewegung der Geister und Gemüter entwickelte, wie nur wenig Epochen der Weltgeschichte sie aufzuweisen vermögen. Was man dieser großen Zeit mit Recht oder Unrecht vorwerfen mag, alle ihre Unzulänglichkeiten, Irrtümer und Übertreibungen, immer wird man ihre außerordentliche Fruchtbarkeit an großen Gedanken und großen Menschen anerkennen müssen. Von der Ideenfülle, die damals in Umlauf gesetzt wurde, werden noch manche Jahrhunderte zu zehren haben. Und welches dichte Gedränge von originellen, schöpferischen, tatkräftigen Männern, von Weisen und Gelehrten, Dichtern und Künstlern, Feldherren und Staatsmännern, Gesetzgebern und Erziehern führt jene Zeit an uns vorüber! Für Deutschland war das 18. Jahrhundert, das allgemach alle Stände und Klassen in seine nach vorwärts treibende Bewegung hineingezogen und selbst die Gegner seines Geistes diesem mehr oder weniger dienstbar zu machen gewußt hat, geradezu eine Periode sittlicher und geistiger Wiedergeburt. Auf allen Gebieten des Lebens trat der reformistische Gedanke die Erbschaft an, die ihm das 16. Jahrhundert vermacht und das 17. unterschlagen hatte. Immer entschiedener löste sich der deutsche Genius aus den Fesseln der Ausländerei, um seine eigenen Bahnen zu wandeln und Hand an sein großes Werk zu legen, an die Umbildung des eigenen und der fremden Völker im Sinne des Humanismus, an die Verwirklichung jener Erklärung der Menschenrechte, wie sie in den unsterblichen Werken der Schöpfer unserer klassischen Literaturperiode dargelegt ist. Welch ein unermeßlicher Vorschritt von Leibnitz und Wolf bis zu Kant und Fichte, von Gottsched und Gellert bis zu Lessing, Goethe und Schiller! Welche Kontraste zwischen den Anschauungen und Wirkungsmitteln eines Klopstock und eines Wieland, und doch wiederum welches unwillkürliche Zusammenwirken solcher Gegensätze zur Klärung und Erhellung einer gärenden und ringenden Zeit! Wie segensreich waren nicht auf dem Felde der bildenden Künste vom Auftreten Winkelmanns an die Vorarbeiten zur Heraufführung einer neuen Epoche nationaler Kunst! Und wenn hier die Erfüllung dem 19. Jahrhundert vorbehalten blieb, wie schön doch erfüllte schon das vorige die stolzesten Hoffnungen auf dem Gebiete der Schauspielkunst. Mehr noch auf dem der Musik, wo nacheinander Händel, Bach, Haydn, Gluck, Mozart und Beethoven auftraten, jeder in seiner Art das Kind seiner Zeit, deren Stimmung als ein alle Dissonanzen gewaltig beherrschender Grundton die glühende Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Wahrheit und Schönheit durchzog, eine Hingebung an die Götter, an die Ideale der Menschheit, um die der eiserne Realismus unserer eigenen Zeit das »Jahrhundert des Rokoko, des Zopfes und Puders« wahrlich sehr beneiden dürfte.

Tanzstunde

Gemälde von Ph. Canot, gestochen von Le Bas 1745

Freilich kamen die Resultate der ungeheuren Geistesarbeit von damals den Massen nur sehr allmählich zugute, und die ganze erste Hälfte des 18. Jahrhunderts hindurch zeigte das deutsche Leben noch eine große Verknöcherung und Verkümmerung auf. Jener gedankenlose und selbstsüchtige Despotismus, der sich nach dem Vorbilde Ludwigs XIV. in Deutschland festgestellt hatte, mußte sich erst zum aufgeklärten wandeln, bevor in die starrende Unbeweglichkeit der religiösen, politischen und sozialen Begriffe und Gewohnheiten neues Leben kam und auch an maßgebender Stelle das Bewußtsein Platz griff, daß, wie nachmals sogar ein im Hochmut des Absolutismus versteinerter Kaiser Franz I. von Österreich in einer schweren Stunde der Prüfung erkannte, daß »die Völker auch Etwas seien«.

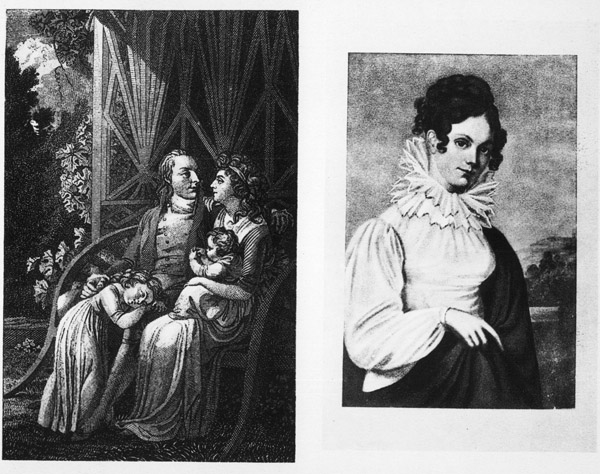

Antoine Pesne, der Hofmaler Friedrichs des Großen, mit seinen Töchtern.

Selbstporträt. Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum

Der Siebenjährige Krieg war der letzte Kabinettskrieg großen Stils und zugleich ein Ereignis von unberechenbarer sittlicher Tragweite, indem er das deutsche Volk in seinen Tiefen aufrüttelte und dem deutschen Gedanken und der deutschen Arbeit überall neue Bahnen öffnete und neue Ziele steckte. Denn von diesem Kriege datiert, weil er die notwendige Voraussetzung von Friedrichs, des gekrönten Aufklärers, reformatorischer, die mittelalterlichen Traditionen brechender Tätigkeit war, das allmähliche Emporkommen eines neuen sozialen Faktors, eines gebildeten deutschen Mittelstandes nämlich, auf den sich der »erleuchtete« Despotismus, wie ihn Friedrich der Große und seine fürstlichen Nachahmer in Deutschland schufen, mit oder wider Willen stützen mußte. Es ist eine beim ersten Anblick höchst seltsame, bei näherem Zusehen aber leicht erklärliche Tatsache, daß Friedrich, obwohl von der fixen Idee beherrscht, daß nur auf dem Wege der französischen Bildung für Deutschland Heil zu finden sei, durch sein aufklärerisches Regiment ein deutscher Kulturheros geworden. Er, gerade er, der französische Versemacher, gab vermöge seines Ruhms und vermöge seines Waltens als Feldherr und Staatsmann der Nation jenes Selbstgefühl zurück, das sie ihren eigenen Genius wiederfinden ließ. Eine wunderbare Fruchtbarkeit kennzeichnet das deutsche Kulturleben des 18. Jahrhunderts durch alle Phasen seines Vorschreitens hindurch. Klopstock brach zuerst den Bann der Nachahmung, der so schwer auf dem deutschen Geist gelegen, und er brach zugleich den Zauber, den Voltaire wie auf ganz Europa so auch auf unser Land übte. Denn der Sänger des Messias setzte der Voltaireschen Skepsis und dem Voltaireschen Witz eine Begeisterung entgegen, die ihre Motive aus den Ideen des Vaterlandes und der Religion schöpfte, und zwar aus einer Auffassung der Religion, die sich gleichermaßen gegen die Leichtfertigkeit des Unglaubens kehrte wie gegen die Herzlosigkeit der Orthodoxie und die Verdumpfung des Pietismus. Wieland seinerseits führte mittels seiner weltmännischen, die zeitbewegenden Gedanken in anmutige Formen kleidenden Autorschaft die Teilnahme der höheren Stände der vaterländischen Literatur zu. Er hat, ebenso wie Klopstock, nicht wenig dazu beigetragen, der literarischen Bewegung jene soziale Selbständigkeit zu sichern, die es dann einem Lessing und Kant ermöglichte, die Gesetze der Aufklärung mit souveräner Freiheit zu formulieren. Herder grub mit kundiger und treuer Hand die lange verschüttet gewesenen Quellen aller wahren Poesie wieder auf, indem er der literarischen Konvenienz gegenüber an die Unmittelbarkeit des Volksgefühls appellierte und so jener Schar von »Stürmern und Drängern« Bahn schuf, die das Naturevangelium Rousseaus in Deutschland verkündigten. Es kam der Kultus überschwänglicher Freundschaftlerei, dem lange Jahre hindurch der »Vater« Gleim als eine Art Hochmeister vorstand; es kam der Göttinger Hainbund mit seinem Tyrannenhaß; es kam die Zeit der Kraftgenialität, der Lavaterschen Christlichkeit, der Wertherschen Liebesschwärmerei, der Siegwartschen Sentimentalität, des Faustschen Titanismus, lauter Erscheinungen, die bezeugten, daß es dem deutschen Geist in einer Welt der Reifröcke und Schnürleiber zu eng geworden, und daß überall eine auf die Freiheit des Denkens und Fühlens gerichtete revolutionäre Stimmung nach Licht, Luft und Geltung rang. Endlich aber gelangte die tumultarische Bewegung zu einem Abschluß, indem Goethe und Schiller, aus den Gärungen der Sturm- und Drangperiode zu freier Künstlerschaft sich emporarbeitend, in Form vollendeter Kunstwerke vor den Augen der Nation die Ideale hinstellten, nach deren Verwirklichung sie in ihrer weiteren Entwicklung zu ringen hat.

Diesen, hier freilich nur in flüchtigsten Umrissen gezeichneten Gang nahm die große Umwälzung, die im Laufe des 18. Jahrhunderts sich vollzog. Es wird die Aufgabe des gegenwärtigen und der folgenden Kapitel meines Buches sein, das deutsche Frauenleben darzustellen, wie es sich unter den angedeuteten Kulturbedingungen vom Beginn des vorigen Jahrhunderts an bis in das gegenwärtige herein nach seinen verschiedenen Richtungen hin entfaltete.

Berlinerin um 1758.

Kupfer von Daniel Chodowiecki

Beginnen wir unsere Betrachtung mit einem Blick auf die äußerliche Erscheinung unserer Ältermütter, so sehen wir um die Mitte des 18. Jahrhunderts und noch weit darüber hinaus im weiblichen Anzug das Rokoko in seinem vollen Triumph. Es waren doch sehr absonderliche Gehäuse, worin die Schönen von damals steckten. Bei festlichen Veranlassungen war ihr Anzug geradezu ein Kunstwerk, dessen Aufbau nicht wenig Zeit, Mühe und Kosten verursacht hat. Denn die Figur, die die Damen im Fest-, Ball- oder Brautkleid machten, war diese: Ihre Füße steckten in Schuhen von Altas oder Sammet, mit goldgestickten Schleifen verziert und gegen Ende der Sohle mit einem zollhohen Stelzchen versehen, wodurch die Trägerin gezwungen wurde, auf den Fußspitzen zu schweben. Dies erklärt dann auch die steifabgemessenen Bewegungen der Tänze jener Zeit. In solchen Schuhen konnte man nur ein vorsichtiges, elegant-vornehmes Menuett schreiten. Noch mehr aber als der Damenfuß war der Damenkopf mißhandelt. Auf diesem mauerte sich ein kolossaler, mit Drahtgestell und Roßhaarwulst unterbauter, aus verschiedenen Stockwerken bestehender, gepuderter, gekleisterter, mit einer Masse von Bändern, Blumen und Federn verzierter Haarturm in die Höhe, der die Länge seiner Trägerin nahezu um eine Elle oder sogar darüber erhöhte. Der aus Fischbeinstäbchen aneinandergefügte Korsettharnisch zwängte Schultern und Arme zurück, preßte den Busen heraus und schnürte die Taille wespenhaft zusammen. Über dem umfangreichen Drahtgestell des Reifrockes spannte sich das mit allerhand Falbeln und Kinkerlitzchen garnierte Seidenkleid, und über dieses floß das mit einer Schleppe versehene, vorn auseinanderfallende, auf beiden Seiten reichbesetzte Obergewand von gleichem Stoffe hinab. Die mit Blonden beladenen Ärmel reichten bis zum Ellenbogen, und den Vorderarm deckte der lange, parfümierte Handschuh. Hals, Nacken und Busen wurden sehr frei getragen. Die Geistlichkeit beider Konfessionen skandalisierte sich höchlich über diese Offenherzigkeit, aber meist mit sehr geringem Erfolg.

Um 1740 »liefen in Wien manche Damen Johann Georg Keyßlers Fortsetzung Neuester Reisen, Hannover 1741, S. 929. (D. Verf.) gleich vom Bette aus, ohngeschnüret und öfters nicht wenig bloss, wenn sie nur eine Volante über sich geworfen hatten, zur Kirche und Kommunion. Die Geistlichen liessen bei solcher Gelegenheit ihren Eifer mit gar besonderen Ausdrückungen von der Kanzel hören. Einer von ihnen stellte mit vieler Heftigkeit vor, das Frauenzimmer komme in Säcken zur Kirche, nicht um Busse zu tun, sondern ihre Waaren- und Fleischbänke desto besser auszulegen und könne kein Geistlicher bei der Kommunion seine Augen mit gutem Gewissen aufthun. Ein anderer Prediger drohete, wenn er noch Eine mit entblössetem Halse zu Gesichte bekommen würde, wollte er ihr in den Busen speyen.« Im protestantischen Norddeutschland wußten die Herren Geistlichen ebensowenig, wohin sie mit ihren Augen sollten. Gar beweglich sagt Hermes in seinem für die damaligen Sittenzustände sehr wichtigen Roman »Sophiens Reise von Memel nach Sachsen«, der 1770 zu erscheinen begann: »Euch, ihr edleren des weiblichen Geschlechtes bitte ich, zu erwägen, in welche Verlegenheit die gegenwärtige Kleidungsart des Frauenzimmers den Prediger setzt und jeden, der nicht bei euch auf die Nasenspitze und nicht tückisch wie ein Schurk neben euch in den Winkel hinsehen will.« Damit nicht genug: »Kennt man nicht Mütter, die den unzüchtigen Anzug ihrer Töchter nicht nur erlauben, sondern auch anordnen helfen? Da hat das alberne Mädchen – sagte neulich eine vornehme Mutter zu ihrer Tochter, und zwar in Gesellschaft von Männern und Weibern – da hat das alberne Mädchen ihren Busen beinahe ganz eingehüllt; ich kann diese dumme Schamhaftigkeit nicht leiden, da sich das Mädchen sehen lassen kann und ihre Gorge weit und breit herum die schönste ist! Das Mädchen errötete und ging zur Türe hinaus.«

Zum Staatsanzug der Damen gehörte der Fächer und das spitzenbesetzte Taschentuch; auch führte die elegante Schöne stets ein Perlmutterdöschen in der Tasche, das mit einem Vorrat von Schönpflästerchen ausgestattet war. Denn die richtige Wahl und Anklebung der schwarzen, aus englischem Pflaster in allerlei Formen geschnittenen »Mouchen Dazu, wie überhaupt zu den Moden im 18. und 19. Jahrhundert, Max von Boehn und Dr. Oskar Fischel, Die Mode, Menschen und Moden im 18. Jahrhundert, München. Zu Mouches S. 177 f. (D. Hrsg.)« machte eines der wichtigsten Geheimnisse der Putzkunst und Koketterie aus. Auch auf den Busen wurden Mouchen geklebt. Im 3. Gesang von Thümmels »Wilhelmine«, 1764 erschienen Thümmels Wilhelmine, Leipzig, Reclam. (D. Verf.), ist folgende Szene gemalt, die, und zwar nicht allein in betreff des Schönpflästerchens, ein recht charakteristisches Genrebild aus dem Zeitalter des Rokoko abgibt: »Bald (nach dem Weggang des Pastor Sebaldus, mit dem sein vornehmer Gönner das zerpflückte Kammermädchen Wilhelmine verheiratete, wie das damals sehr häufig vorkam) trat Wilhelmine herein und brachte ihrem gnädigen Herrn Chokolade mit perlendem Schaume. Da gab ihr der Hofmarschall das Dokument ihrer Tugend, den ehrlichsten Abschied, sauber auf Pergament geschrieben, und siehe da, welche grossmütige Gnade, er umarmte sie mit gefälligen Händen und küsste sie zärtlich. Eine ganz sapphische Empfindung strömte durch ihr dankbares Herz und trieb ihren wallenden Busen empor, dass der blassrote Atlas zu knistern begann, der ihn weit unter der Hälfte umspannte. Ach, welch ein reizender Busen, o scherzhafte Muse, beschreib' ihn! Auf seiner linken Erhöhung lag ein mondförmiges Schönpflästerchen, angeheftet durch Gummi, von dem ein kleiner Liebesgott immer mit drolligen Reverenzen die Blicke der Grafen und Läufer, Lakaien und Freiherrn auf sich zog. Aber jetzt erhob sich dreimal die warme bebende Brust und trennte die gedörrte Mouche vom Gummi. Der kleine Liebesgott, mitsammt seinem Gerüste, fiel zwischen der Schnürbrust unaufhaltsam hinunter, dass die Schöne schrie und der Hofmarschall zu lachen anfing.«

Noch zu Anfang der neunziger Jahre existierten der Reifrock, der Stelzschuh und die gepuderte Chignonfrisur. Dazu war noch das bauschige Halstuch gekommen, das von dem Umstand, daß es in Verbindung mit Drahtgestellen benützt wurde, eine nicht vorhandene Busenfülle zu erkünsteln, den Namen »Menteur« erhielt.

Die französische Revolution revolutionierte auch den Damenanzug, wie sie vom Männerkopf Zopf und Haarbeutel wegschnitt. Die von England herübergekommene griechische Frauentracht, die eigentlich nur aus einem Hemd bestand Dazu sei bemerkt, daß die griechische Hemdenmode mit dem Rokoko eigentlich gar nichts zu tun hat. Sie ist eine Mode der Revolutionszeit, kommt von England im Jahre 1794 nach Paris, und tritt von da aus 1795 ihren Siegeszug durch die Welt an. v. Boehn-Fischel, Mode im 19. Jahrhundert, 1. Band S. 100 f. Nebenbei sei bemerkt, daß die jetzigen »Kostüme« unserer Revuestars schon damals nichts Neues waren. Wenn sich die schöne Freundin Friedrichs II, die Barberina, als Galathea nur mit einem Wolkenflocken bekleidet malen ließ, so trat dagegen Fräulein Saulnier als Venus in dem Ballett »Das Paris Urteil« um 1799 ganz nackt auf. Boehn a. a. O. S. 102. (D. Hrsg.), »la chemise grecque«, wurde von den Pariserinnen der Direktorialzeit in so kokett schamloser Weise getragen, daß sie, die schöne Madame Tallien voran, halbnackt erschienen, in fleischfarbenen seidenen Trikotpantalons mit lilafarbenen Zwickeln und Kniebändern, an den bloßen Füßen leichte Sandalen, Ringe an den Zehen, darüber die Chemise, d. h. ein wirkliches Hemd, das, hart unter der Brust lose gegürtet, bloß durch ein paar schmale Bänder auf den nackten Schultern befestigt war und die ganze Oberhälfte des Körpers vollkommen entblößt ließ, während auf dem am Hinterkopf zu einem griechischen Knoten aufgebundenen Haar ein weißer Fichuturban saß. Kein Wunder fürwahr, daß der Spott solche Griechinnen an Evas Feigenblatt erinnerte. Die »Chemise« ist nämlich in Wahrheit und Wirklichkeit für eine Weile das einzige Kleidungsstück der Modedamen der über alle Begriffe liederlichen Direktorialzeit gewesen, weswegen damals in Paris das Couplet gesungen wurde:

»Grâce à la mode

Un' chemise suffit,

Un' chemise suffit.

Ah! qu' c'est commode!

Un' chemise suffit,

C'est tout profit!«

Mode-Karikatur

Anfang des 19. Jahrhunderts

Aber damit noch nicht genug. Die Mode warf auch noch das Hemd beiseite, wahrscheinlich mit dem Kirchenvater Klemens von Alexandrien philosophierend, die Schamhaftigkeit läge nicht im Hemd.

Satirischer Kupferstich aus dem 19. Jahrhundert

Auch in Deutschland griechelten und römelten die Damen den französischen nach, namentlich in Berlin. Allein Ehrbarkeit, rauhes Klima und mit Recht polternde Ärzte machten dem griechischen Kostüm eine erfolgreiche Opposition. Entschieden wurde ihr Sieg erst durch die Rückkehr zur Schnürbrust, womit sich nach und nach – bis zum Jahre 1808 blieb es jedoch Mode, den Busen ganz offen zu tragen – auch wieder eine anständige Verhüllung einstellte. Wie in wichtigeren Dingen, hatte die Revolution auch in Sachen des Frauenanzuges weit über das vernünftige Maß und Ziel hinausgeschossen, und so erfolgte denn hierin ebenfalls die reaktionäre Gegenströmung, die dann unter dem zweiten französischen Kaiserreich glücklich wieder beim Reifrock der Rokokozeit angelangt war.

Lächerliche Moden

19. Jahrhundert

Das wunderliche Gemisch von pedantischem Zwang und lockerer Koketterie, das die Frauentracht der Rokokozeit kennzeichnete, war dem Frauenleben von damals überhaupt eigen. In Städten, die keine Residenzen waren, d. h. keine Sammelpunkte einheimischer und fremder Laster, bewegte sich namentlich das Dasein des höheren Bürgerstandes äußerlich in steif und streng geregelter Konvenienz. Diese duldete es nicht, daß Mädchen oder Frauen mit der Freiheit und Ungeniertheit von heute öffentlich erschienen. Es galt für unschicklich, ohne »Kammermensch« über die Straße, in die Kirche oder in einen Kaufladen zu gehen; das Erscheinen von Frauen ohne männliche Begleitung auf Spaziergängen, im Theater und Konzertsaal ging gar nicht an. In solchen solid-vornehmen bürgerlichen Kreisen wurde allen französischen Moden zum Trotz das häusliche Walten der Frauen und Töchter noch immer als ihre schönste Bestimmung angesehen. Auch sicherten Recht und Sitte Vätern, Gatten und Brüdern eine unbedingte Autorität über ihre weiblichen Angehörigen.

Das junge Landmädchen in der Stadt

19. Jahrhundert

Mit der fraulichen Bildung freilich war es bis in die höchsten Kreise hinauf nicht weit her, bevor die große Bewegung unserer Literatur auch die Frauen mit in ihre Aufschwünge hineinzog. Bis dahin galt in den aristokratischen Sphären durchschnittlich die Fertigkeit im Französischplappern, eine oberflächliche Kenntnis der französischen Literatur, etwas Spinettastenschlägerei, etwas italisches Ariengedudel für den Gipfel weiblicher Bildung. In ehrbar bürgerlichen Kreisen wurde das Lesen von Romanen den Frauen als eine Sünde angerechnet. In protestantischen Bürgerhäusern waren die Töchter streng angehalten, mit dem Katechismus und der Bibel sich vertraut zu machen. Dieser Rigorismus ging mitunter ins Absurde. So wissen wir von der Jugendgeliebten Wielands, Sophie von La Roche, wie ihr Vater, der Augsburger Arzt Gutermann, seine Freude daran hatte, daß seine Tochter, nachdem sie schon als Dreijährige Lesen gelernt, als Fünfjährige bereits die Bibel vollständig durchgelesen hatte. Ebenso, daß das junge Mädchen tagtäglich bei ihrer Handarbeitung eine Betrachtung in Arndts »Wahrem Christentum« lesen mußte. Doch unterrichtete sie der Vater zugleich auch in der Geschichte. Von Goethes Vater ist bekannt, daß er an dem Unterricht, den er seinem Sohne in verschiedenen Fächern erteilte, auch seine Tochter Kornelia teilnehmen ließ. Dies fällt freilich schon in eine Epoche, wo der in die Zeit gefahrene Sturm und Drang auch den Bildungstrieb der Frauen lebhaft angeregt hatte. Die Folge davon war, daß viele Mädchen und Frauen eine wahrhaft harmonische, dem Schönen mit edlem Enthusiasmus zustrebende Bildung sich aneigneten, andere viele jedoch es nur dahin brachten, daß ihre Köpfe schlecht gewählte und ebenso geordnete Bibliotheken enthielten.

Bis zur Zeit, wo die große mit Klopstocks Auftreten beginnende Wendung unserer Literatur eine idealischere Färbung in den deutschen Umgangston einzuführen anhob, herrschte in diesem, auch den Frauen gegenüber und unter diesen selbst, eine Ausdrucksweise, die der lasziv-galanten Sprache des 17. Jahrhunderts nur allzu häufige Nachklänge vom Grobianismus des 16. beimischte. Wie wenig man sich zu scheuen hatte, selbst vornehmsten Damen gegenüber alles bei seinem Namen zu nennen, beweist schon die Tatsache, daß den derben Natürlichkeiten der Hanswurstiaden, wie sie Stranitzky im Anfang des 18. Jahrhunderts zu einem unentbehrlichen Zubehör der theatralischen Freuden Wiens gemacht hatte, die Insassinnen der Logen ersten Ranges lachenden Beifall zuklatschten. Man kann sich von dem Ton der in Rede stehenden Stranitzkyschen Hanswurstkomödien eine ungefähre Vorstellung bilden, wenn man erfährt, daß in der »Olla potrida Fuchsmundi« der Held einer Jungfer Anna Barbara seine Liebe anträgt und dabei in der Beschreibung seiner Person sagt, sie habe nur einen einzigen Mangel, nämlich einen zu »dicken Hintern«.

Neben diesem Gefallen an Derbheiten lief eine Pedanterie her, die, wenn sie von Liebessachen redete, die absonderlichsten Schnörkel zuwege brachte. So ein Professor der Liebeskunst teilte die Liebe ein: 1. in die christliche Liebe, 2. in die eheliche Liebe, 3. in die Freundschaftsliebe, 4. in die Sozialitäts- oder Vertraulichkeitsliebe, 5. in die Galanterieliebe, 6. in die Hurenliebe. Er dozierte: »In einem Liebes-Commercio ist es nötig und man muss bei der Geliebten darauf dringen, dass sie eine Liebesprobe ablege.« Er definierte das Küssen als »ein Negotium bei einem Liebes-Commerce, welches sie ablegen zur Temoignierung ihrer innigsten Liebe, wobei jedoch zur Contenance zu raten ist.« Germani Constantis Moralischer Traktat von der Liebe gegen die Personen des andern Geschlechts, 1717. (D. Verf.)

Die aristokratische Welt fragte freilich derartigen deutsch-professorlichen Vorschriften in Sachen der »ars amandi« wenig nach, sondern richtete sich Heber nach den Regeln der französischen Galanterie. Ein Muster von ihr war der liebenswürdige Staatsmann Graf Stadion, der Gönner und Lehrer Wielands, für den, während er seiner vornehmen Geliebten bis tief in die Nacht hinein galant aufwartete, sein Sekretär La Roche, der seines Herrn Handschrift nachahmen mußte, inzwischen daheim die zierlichsten Billetsdoux schrieb, damit diese Beweise einer rastlosen Zärtlichkeit frühmorgens auf den Putztisch der Dame befördert werden konnten.

Die frivol-französische Anschauung von den Frauen, die in den adeligen Kreisen vorherrschte, und die deutsch-eckig-pedantische, die in den bürgerlichen umging, hatte, wie noch gar manches Schiefe, Unerquickliche und Unvermittelte im deutschen Leben, eine ihrer Wurzeln in der bis zur kastenmäßigen Unduldsamkeit gehenden Sonderung der Stände. Es wird einem, wenn der Ausdruck gestattet ist, ganz indisch-pagodisch oder ägyptisch-mumienhaft zumut, wenn wir im geselligen Verkehr der Rokokozeit auf adeliger Seite die hochmütigste Ausschließlichkeit, auf bürgerlicher die kriechendste Untertänigkeit bemerken.

In »Sophiens Reise von Memel nach Sachsen« schreibt der Pastor Groos an ein Jüngferchen von Adel, das sich nachmals zu seiner Frau und zur Qual seines Lebens zu machen weiß, in nachstehenden Ausdrücken: »Wenn Personen, von denen mein niedriger Stand mich mit Recht so entfernt, dass ich ihnen nicht ganz bekannt werden kann, Personen, deren Gesinnung gegen mich nichts sein darf als Gnade, Personen, denen ich nicht anders als mit einer wirklich belachenswerten Frechheit, das, was man Ehrfurcht und Respekt nennt, verweigern könnte – wenn solche Personen mir Eigenschaften zutrauen, die ich nicht so glücklich bin zu besitzen, – dann werde ich in der Tat geängstigt.«

Schillers Familienbild aus dem Jahre 1797

Schiller und Lotte mit den Kindern Karl und Ernst in der Laube. Gezeichnet von Franz Certel, gestochen von F. Bolt

In Wahrheit, Edelleute und Bürger hatten sozusagen nichts miteinander gemein als die Luft, und diese Schroffheit in Aufrechterhaltung der Standesunterschiede, der Schiller in »Kabale und Liebe« ein ewiges Brandmal aufgedrückt hat, währte bis zum Schluß des 18. Jahrhunderts. Es war so leicht, so angenehm, so modisch, human zu schwärmen; aber man fand es vielfach »inkonvenant«, human zu handeln. Ausnahmen, schöne Ausnahmen gab es freilich, aber sie bezeugten doch nur die Regel. Konnte doch selbst aus der damaligen Metropolis des deutschen Geistes, aus Weimar, wo der revolutionäre Most der Kraftgenialität sich zum edlen Wein des Freisinns und der Humanität abgeklärt hatte, noch zu Anfang des Jahres 1800 Herders Frau die Neuigkeit als ein Ereignis an Knebel melden, daß die Adeligen und Bürgerlichen zum erstenmal einen gemeinsamen Ball abgehalten. Heiraten zwischen den beiden Ständen fanden zwar schon früher statt, aber gewöhnlich hatten Bürgerliche das Wappenschild, das ihnen adelige Bräute häufig als einzige Aussteuer mit ins Haus gebracht, teuer zu bezahlen. Ein sehr anschauliches Bild dieser Mißverhältnisse bietet das im Jahre 1780 erschienene dramatische Familiengemälde »Nicht mehr als sechs Schüsseln« von Großmann. Der Hofrat Reinhard, der darin eine Frau von Adel geheiratet, muß diese »Ihr Gnaden« titulieren, wenigstens in Gesellschaft, und sich von seiner Frau und ihrer Tante wegen seiner »bürgerlichen Grossièreté« bei jeder Gelegenheit zurechtsetzen lassen. Er rächt sich dafür, indem er von »adeligem Lumpengesindel« spricht. Frau von Schmerling, die Tante, stellt in ihrer ganzen Erscheinung und Ausdrucksweise ein Produkt jener Bildung, d. h. Mißbildung dar, wie sie die gewöhnliche französische Bonnenerziehung in den adeligen Häusern an den Töchtern zuwege brachte. Diese Dame spricht am liebsten in französischen Floskeln, mischt aber beharrlich darunter so gemeine und derbe deutsche Ausdrücke, wie sie heutzutage sogar im Munde einer Stallmagd auffällig wären. In Nicolais »Sebaldus Nothanker« (1773) erhalten wir deutliche Winke, worin eine »standesmäßige« Erziehung damals nur allzu häufig bestand. Die ehrliche Gouvernante Marianne verliert da die Gunst ihrer Gebieterin, der Frau von Hohenauf, weil sie es nicht versteht, ihren Zöglingen »standesmäßige Manieren« beizubringen und sie aus dem »Mercure de France« zu belehren, »wie eine affaire de coeur geführt werden müsse«. Sehr bezeichnend für die damalige Durchschnittskultur dieser Gesellschaftsschichten ist es endlich, daß man in den meisten adeligen Häusern und in deren Nachahmung auch in reichen bürgerlichen keine Diener und Dienerinnen kannte und nannte, sondern nur »Kerle« und »Menscher«.

Will man in unseren Tagen den außerordentlichen Beifall verstehen, den in den siebziger und achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts die dramatischen Familiengemälde des trefflichen Iffland und anderer fanden, so muß man sich erinnern, daß in diesen Schauspielen dem deutschen Publikum seine lange und lebhaft gehegte Sehnsucht nach einer edleren Um- und Neugestaltung des Familienlebens gegenständlich gemacht wurde. Gerade diese Sehnsucht spricht aber unzweifelhaft von einer tiefen Zerrüttung der häuslichen und öffentlichen Sitten, die sich vom 17. Jahrhundert bis weit, sehr weit ins folgende hereingeschleppt hatte. Die Unsitten des Universitätslebens, dessen das ganze Jahrhundert hindurch andauernde Wüstheit aus dessen ersten Hälfte desselben Zachariä Zachariae, der Renommist, Leipzig (Reclam). Laukhard, Selbstbiographie, Memoirenbibliothek, Stuttgart, Lutz. Bauer, Sittengeschichte des deutschen Studententums, Dresden, Paul Aretz-Verlag. (D. Hrsg.), aus der zweiten Laukhard uns grell bezeugen, verpflanzten sich gar gern auch in die gebildeten bürgerlichen Kreise, unter Beamte, Ärzte, Juristen und Pastoren. Außerdem eiferte das Bürgertum dem Adel in Völlerei, gespreiztem Scheinwesen und leerem Prunk vielerorten leichtsinnig nach. Da war es denn lange nicht so selten, wie es hätte sein sollen, daß ganze Bürgerschaften infolge gedankenlosen und rohen Wohllebens ihres Wohlstandes verlustig gingen, und daß die Trunksucht, sogar die Trunksucht von Frauen, häufige Straßenärgernisse veranlaßten. Reisende, die um 1730 Nürnberg, Augsburg, Ulm und andere süddeutsche Städte besuchten, geben Zeugnis, daß deren Bewohner mit Bällen, Kränzchen, Schlittenfahrten und anderen kostspieligen Vergnügungen lustig in den Tag hineinlebten, je mehr es mit den Verhältnissen der einzelnen wie der Stadtgemeinden rückwärts ging. Dasselbe sagen andere Augenzeugen von Frankfurt und Hamburg aus, und ein Zeitgenosse klagte mit Recht, daß die leidige modische Sucht, mehr zu scheinen, als man sei, die Hauptschuld dieser ökonomischen und sittlichen Verkommenheit getragen habe. Die von Biedermann aus einer Zeitschrift von damals gezogene Jahresrechnung eines Hamburger Kaufmanns zeigt, daß dieser jährlich 25 759 Mark Banko auf seinen Haushalt und seine Vergnügungen verwandte und sich dadurch ruinierte. Der Posten »galante Depensen« des Hausherrn betrug 1120 Mark, das »Spiel-Geld« der Hausfrau 350 Mark. (D. Verf.)

Andere sittenverwildernde Einflüsse lagen in dem Anblick einer brutalen Strafjustiz, deren Akte nicht selten recht eigentlich berechnet schienen, alles menschliche Gefühl aus den Gemütern wegzutilgen. Ebenso in den Berührungen mit der Soldatenwelt. Ihre unglücklichen Angehörigen, wenigstens die Gemeinen, wurden systematisch in der Vertierung erhalten, die damals allerwärts das Soldatenhandwerk kennzeichnete, und zwar häufig bis zu den höchsten Sprossen der Gradeleiter hinauf, von wo herab die »Kerle«, d. i. die gemeinen Soldaten, wie Viehstücke behandelt wurden. Auch in dienstlichen Erlassen. So verbot das bekannte »Reglement für die preußische Infanterie« vom Jahre 1750 das »übermäßige Vollsaufen, absonderlich in Branntwein, damit nicht ein Kerl vor der Zeit ungesund werde oder gar krepiere«.

Wenn sich demnach nicht verschweigen läßt, das Zusammenwirken der angedeuteten Motive habe zur Rokokozeit auch die Denkweise und das Gebaren der deutschen Frauen beeinflußt, habe sie zu Putz-, Spiel- und Trunksucht verleitet, habe sie erst dem Leichtsinn und dann der Ausschweifung zugeführt, so entsteht billig die Frage, ob denn die Religion damals so gar wenig sittigende Macht über die Herzen, namentlich die Frauenherzen besessen habe? Aber was war denn damals die Religion oder, genauer gesprochen, die Kirche? Drüben auf katholischer Seite ein bis zum Fetischismus gehender Heiligen- und Zeremoniendienst, drüben auf lutherischer ein fossiles Dogmenungetüm, das so widerwärtig breit, unbeweglich und anmaßlich mitten in der Zeitströmung lag, daß ihm jeder Denkende beim Vorübergehen gern einen Voltaireschen Fußtritt versetzte. Neben so beschaffenen Kirchen hatte der Pietismus sein »bescheiden Kirchlein« aufgezimmert, und bald mußte es beträchtlich erweitert werden, um die Zuströmenden zu fassen. Es ist leicht erklärlich, daß die pietistische Mission, namentlich in der Frauenwelt, so sehr gedieh; allein leider wurde ihr anfänglich unbestreitbares Verdienst von ihren nachteiligen Wirkungen bald weit überwogen. Denn sie schuf zwar »Erweckte«, aber auch Verzückte und Verrückte und raffinierte vielfach die Ausschweifung, indem sie um diese den Deckmantel der Heuchelei schlug. Und dann war der Pietismus von vornherein unfähig, die weltmännische Menge zu gewinnen, weil sich diese, Frauen wie Männer, von der trüben Asketik angewidert fühlten, die die sogenannten »Mitteldinge«, d. h. die geselligen Vergnügungsmittel, Spiel, Musik, Tanz, Theater Rud. K. Goldschmit, Die Schauspielerin. Ihr Weg, ihre Gestalt und ihre Wirkung. Stuttgart 1922; Alfred Holtmont, Die Hosenrolle, München 1925. (D. Hrsg.) als schlechthin sündhaft verwarf. Es ist freilich wahr, gerade das Theater gab zu solchem puritanischen Eifer Veranlassung genug. Namentlich seit der Einführung der Frauen auf die Bühne, die durch das Übermächtigwerden der Oper bedingt wurde. Das ganze Mittelalter hindurch waren auch die Frauenrollen, wie sie in den »Mysterien« und »Moralitäten« vorkamen, von Männern gespielt worden. Wenn zu jener Zeit bei theatralischen Aufzügen da und dort auch Frauen mitgewirkt hatten – nicht immer, wie erwähnt worden, in züchtiger Weise –, so bildete sich doch erst im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts ein bestimmter Stand von Sängerinnen und Schauspielerinnen. In Deutschland war diese Neuerung, die die ganze bisherige Theaterpraxis über den Haufen warf, durch den bekannten Magister Velthen um 1680 zuerst konsequent eingeführt worden. Zwar bei der prachtvollen, ungeheure Summen verschlingenden Oper, die der letzte Habsburger, Karl VI., unterhielt, durften noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts die Frauenrollen nur von Kastraten gesungen werden. Allein anderwärts war es anders, und es ist ein nicht geringes Merkmal der Moral von damals, daß die zuchtlosen Arien, von denen die komischen Opern wimmelten, von Mädchen und Frauen mit schamlosem Gebärdenspiel vorgetragen wurden in diesem Scherrschen Satze habe ich die Wörter »schamlosen Kostümen« gestrichen, da ich sie für eine Entgleisung halte. Die »schamlosen« Kostüme sind erst eine Erfindung der neuesten Zeit und datieren seit dem Aufschwung der Operette, besonders der Offenbachschen, und seit dem Beginn der Revuen im Berliner Metropoltheater. Ihren Höhepunkt haben sie in Bühne und Film wohl schon erreicht, vielleicht sogar überschritten. (D. Hrsg.). Gegen diese Unfläterei, wie gegen die grobburleske, zotige Hanswursterei, bildete die, wenn auch noch so perückenhafte Opposition Gottscheds immerhin eine heilsame Gegenstrebung. Gottsched wurde in seinen Bemühungen, das deutsche Theater nach dem Stil der französischen Klassik zu reformieren, durch die talentvolle, für ihren Beruf begeisterte Schauspielerin Friederike Karoline Neuber (1692-1760) wesentlich unterstützt. Die großen Gaben dieser Frau konnten sich freilich in der von Gottsched angegebenen dramatischen Richtung nicht vollständig entfalten – schon die Vorstellung von einer Schauspielerin, die in Schnürleib, Reifrock und Stelzenschuhen griechische und römische Heldinnen agiert, hat etwas unwiderstehlich Komisches –, allein trotzdem hat die technische Veredelung wie die sittliche Hebung der Schauspielkunst eine große Summe des Dankes an die Neuber abzutragen. Sie ist es zuerst gewesen, die die Schauspieler aus Vagabunden zu Künstlern machte. Ihrem Vorgang und Beispiel verdankt die deutsche Schauspielkunst, daß sich von jener genialen, schönen und unglücklichen Charlotte Ackermann an und bis zu Johanna Hendel-Schütz (1772-1849), Julie Rettich und Charlotte von Hagn herab im vorigen und in unserem Jahrhundert eine ganze Reihe von hochbegabten Frauen dem Theater widmen konnten, ohne sich der Gefahr auszusetzen, ihrer weiblichen Würde verlustig zu gehen An diese Namen läßt sich natürlich noch eine Kette anderer reihen, von denen viele in den oben genannten Werken von Goldschmit und Holmont genannt und gewürdigt sind. (D. Hrsg.). Charlotte Ackermann starb 1775 in der Blüte ihrer Jugend und ihres Talents zu Hamburg. Mythenbildnerei und Dichtung haben sich der Figur der geistvollen und hochgesinnten Künstlerin bemächtigt. Ihr Tod erregte allgemeine Teilnahme. Ihr bekränzter Sarg trug die Inschrift:

»Ist das Leben nicht ein Traum

Flüchtiger Gefühle?

Ausgelaufen war ich kaum

Und bin schon am Ziele.«

Von dem im vorstehenden betretenen Seitenweg wieder zu einem oben verlassenen Punkt rückwärts biegend, wollen wir zunächst die Sittenzustände von Wien und Berlin ins Auge fassen, wie sie sich vom Anfang bis zum Ende des Jahrhunderts den Augen glaubwürdiger Berichterstatter darstellten.

Die Wiener Gesellschaft hat freilich unter den Regierungen Karls VI., Maria Theresias und Josephs II. manche tiefeingreifende Veränderung erfahren, allein ihr sinnlicher Grundcharakter blieb derselbe. So ist denn auch von den Frauen des Rühmlichen wenig oder nichts zu berichten. Die berühmte englische Reisende, Lady Montague Lady Mary Wortley Montague (1689-1762) reiste in den Jahren 1716 bis 1718 von London nach Konstantinopel zu ihrem Gatten, dem dortigen englischen Gesandten. Ihre Reisebeschreibung ist von mir im Jahre 1907 verdeutscht worden. Der alte Küchelbecker war ein Wiener Geschichtsschreiber von geringer Bedeutung. (D. Hrsg.), die 1716 Wien besuchte, fand es sehr auffallend, daß die dortigen Damen durch ihre Galanterien an Achtung nicht verloren, sondern gewannen; denn sie wurden viel mehr nach dem Range ihrer Liebhaber als nach dem ihrer Männer respektiert. Der alte Küchelbecker seinerseits bemerkte, daß die Ausschweifung in Wien ungemein groß, das Frauenvolk sehr kokett war, und daß niemand »die Gemeinschaft beiderlei Geschlechts mißbilligte, bis die Früchte einer allzu grossen Vertraulichkeit an den Tag kamen«. Ohne Zweifel, meinte er, sei diese allzu freie Lebensart auf die allgemein eingerissene Schwelgerei zurückzuführen. Andere Beobachter bestätigen dieses, indem sie angaben, daß haushälterischer Sinn in den Wiener Familien ein »seltenes Phänomen« gewesen sei. Die tiefe Zerrüttung des Familiengeistes und Familienlebens trat schon in der leichtfertigen Manier, womit im Kaffeehausgespräch wie auf dem Theater der Ehestand verhöhnt wurde, schreiend zutage. »Im ›Fuchsmundi‹ wird der Witz gemacht:

Was ist der Ehstand selbst? Er ist ein Vogel-Haus,

Die draussen wollen nein, die drinnen wollen raus.«

Zur Zeit Josephs II. galten folgende »Wiener Maximen«: »Man muß seinen Nächsten lieben wie sich selbst, d. h. man muß das Weib eines andern so lieb haben wie sein eigenes. – Ein Mädchen ohne Geld, das man heiraten will, ist wie eine Lampe ohne Öl. Die Flamme der Liebe hat keine Nahrung und erlischt bald. – So lange man jung, gesund und frisch ist, muß man seine Freiheit genießen. – Kommt der Herbst des Lebens heran, wird der Körper baufällig, daß man bald eine Wärterin nötig hat, so ist es Zeit, zu heiraten. – Wenn die Frau rechts geht, darf der Mann links marschieren. Nimmt sie sich einen Aufwärter, so sucht er sich eine Freundin.«

»Ein Klumpen Häuser und Paläste,

Voll Ungeziefer, voller Gäste,

Ein Mischmasch aller Nationen,

Die in Ost, West, Süd und Norden wohnen;

Gestank und Kot in allen Gassen;

Viel Weiber, die den Ehstand hassen;

Viel Männer, die mit andern teilen;

Sehr wenig Jungfern, lauter Fräulen;

Betrug und List in allen Buden,

Beschnittne und getaufte Juden;

Viel Kirchen allzeit voller Sünder,

Viel Schenken und darin viel Schinder;

Viel Klöster, drinn viel Pharisäer;

Viel Händel und viel Rechtsverdreher,

Viel Richter, die das Recht verkaufen;

Viel Feste, zelebriert mit Saufen;

Viel große Häuser voller Schulden;

Viel Prahler, die den Stock gedulden;

Viel Windverkäufer ohne Mittel,

Viel schlechte Tröpfe voller Titel;

Gestrenge Bauern, gnädge Bürger,

Viel Zöllner, viel lateinsche Würger;

Viel Hoffart, wenig Komplimenten,

Viel Ignoranz und viel Studenten;

Viel Kuppler, viele Kupplerinnen,

Viel, die mit Huren Geld gewinnen;

Viel Spanier, Welsche und Franzosen,

Der letztern viel in deutschen Hosen;

Viel Stutzer und geborgte Kleider,

Viel Säufer, Spieler, Beutelschneider;

Lakaien, Pferde, Pagen, Wagen,

Viel Reiten, Fahren, Gehen, Tragen,

Viel Drängen, Stoßen, Zerren, Zieh'n;

Dies ist das Quodlibet von Wien.«

Die sittliche Anschauung und Stimmung mußte wahrlich tief gesunken sein in einer Gesellschaft, der dieses von Keyßler angezogene »Quodlibet von Wien« viel mehr Stoff zum Lachen als zu ernstem Nachdenken gab.

Auch zeigt uns ein späterer Reisender, indem er die bedenklichen Ursachen entwickelt, vermöge der in Wien die Zahl der unehelichen Geburten eine verhältnismäßig viel geringere war als z. B. in München und Leipzig, daß Leichtsinn und Genußsucht gar leicht mit Verbrechen sich verbanden Friedrich Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781. Ausgewählt, neu herausgegeben und eingeleitet von Dr. Paul Wertheimer, Leipzig-Berlin 1921, S. 150 ff., 170 ff. (D. Verf.). Zu solcher Verbindung trugen die wohlgemeinten und eifrigen Anstrengungen der sittenstrengen Maria Theresia wesentlich bei, der Laxheit und Liederlichkeit in geschlechtlichen Dingen vermittels einer bis ins einzelnste gehenden polizeilichen Überwachung einen Damm zu setzen. Ihre »Keuschheits-Kommissarien« machten das Übel nur ärger, indem diese gefürchtete heilige Hermandad des Tugendeifers einer musterhaften kaiserlichen Gattin und Mutter mittelbar die niederträchtigste Späherei, die abgefeimteste Winkelprostitution, die Fruchtabtreibungskunst und den Kindermord begünstigte. Diese Keuschheits-Kommissarien waren es, die den Hohn und Zorn des vielberufenen venezianischen Abenteurers Casanova erregten, dem seine Industrieritterschaft die Mittel gewährte, in allen Hauptstädten Europas auf dem Fuß eines Grandseigneurs zu leben. Er ist allerdings ein großer Wüstling, aber zugleich auch der genialste Sittenmaler des 18. Jahrhunderts gewesen. Es darf als nicht ganz unwichtig bezeichnet werden, daß in der unendlichen Bildergalerie von Casanovas Liebeshändeln streng genommen nur eine einzige Deutsche figuriert, jene üppige Bürgermeisterin von Köln, die sich mit dem kecken Venetianer so rasch und leicht verständigte wie die ausgelernteste Kurtisane von Venedig oder Paris. Sonst gibt Casanova deutlich zu verstehn, daß die deutschen Frauen seinem Geschmack nicht sehr entsprachen, weil sie im Kultus der Wollust weit nicht so künstlerisch ausgebildet waren wie die Italienerinnen und Französinnen. Es dürfte das den Frauen Deutschlands immerhin zum Lobe gereichen, lägen nur nicht soviele gleichzeitige Zeugnisse vor, daß gar viele deutsche Damen von damals italischen und französischen Vorbildern in der Buhlerei nach Kräften nacheiferten.

Mehr galanten Verkehr als in deutschen Residenzen hatte Casanova mit deutschen Schweizerinnen, von den welschen gar nicht zu reden. Seine Abenteuer mit den beiden Damen von Solothurn, deren eine ihn die nächtliche Verwechslung mit ihrer Nebenbuhlerin so bitter bereuen machte, sowie mit der erst dreizehnjährigen Bernerin Sara öffnen einen erschreckenden Blick in die damaligen Frauensitten der patrizischen Kreise der Schweiz.

Etwas früher, in den Jahren von 1753-1758, hatte ein junger deutscher Poet, Wieland, die Schönen von Zürich auch nicht allzu grausam gefunden. In einem Brief vom 11. Januar 1757 an seinen Vertrauten Zimmermann spricht er scherzend von seinem »Serail«. Er gebärdet sich recht als »Großtürk«, indem er in betreff seiner Odalisken hinzufügt: »Ich gebe ihnen wenig gute Worte und zwinge sie durch die natürliche Superiorität meines Genies über die ihrigen, mich bon gré mal gré zu lieben.« Indessen bezeichnet er doch in derselben Epistel seine sämtlichen Züricher Freundinnen als »ihrer unverstellten Tugend wegen hochachtungswürdig«.

Die junge Königsstadt an der Spree war nicht im entferntesten berechtigt, hinsichtlich sittlicher Führung der alten Kaiserstadt an der Donau Vorwürfe zu machen. Das französische Wesen war unter dem ersten preußischen König mit Macht in Berlin eingedrungen und durch den zweiten, den stockszeptergewaltigen Schlagadodro, nicht wieder gänzlich verdrängt worden. Alle Bemühungen Friedrich Wilhelms I., mittels unduldsamen Luthertums und plumpen Teutonismus die »Blitz- und Schelmfranzoserei« von seiner Hauptstadt und seinem Lande fernzuhalten, schlugen fehl und mußten bei der Beschaffenheit der angewandten Mittel fehlschlagen. Die französische Kultur, wie hohl und unsittlich sie sein mochte, hatte denn doch über einschmeichelndere Lockungen zu verfügen als jene Sorte von Deutschtum, die in Friedrich Wilhelms Tabakskollegium wirtschaftete und mit den gelehrten armen Teufeln Faßmann, Gundling und Morgenstern brutale Späße trieb. Friedrich der Große seinerseits gab, wie bekannt, der Französelei nicht nur freien Raum, sondern förderte sie in jeder Weise. Wie seltsam mischten sich auch in diesem großen Manne die Widersprüche des Jahrhunderts! Er, der gekrönte Philosoph, wollte sein Volk zur Freiheit erziehen und konnte aus seinem Lande doch nur einen Militärstaat machen, eine »ununterbrochene Wachtstube«.

»Beim Eintritt in die Staaten des großen Friedrichs, die mir eine ununterbrochene Wachtstube zu sein schienen, fühlte ich meinen Haß gegen das abscheuliche Soldatenhandwerk, die einzige Basis der willkürlichen Gewalt, welche immer die notwendige Folge so vieler Tausende von bezahlten Satelliten ist, sich verdoppeln und verdreifachen«, schrieb Alfieri Leben des Vittorio Alfieri, herausgegeben von Ernst Benkard, Frankfurt a. M. (D. Hrsg.). Friedrich wollte Bürger und schuf mittels seines Systems einer unnahbar eifersüchtigen Autokratie nur Sklaven, über die zu herrschen er in alten Tagen müde zu sein bekannte. Er wollte Hof und Stadt humanisieren und gab sie der Frivolität französischer Anschauungen und den vergiftenden Einflüssen französischen Beispiels preis. Es kam freilich ein Tag, wo der königliche »Fremdling im Heimischen«, wie ihn Klopstock mit vollberechtigtem Tadel gescholten hat, äußerte: »Ich will keine Franzosen mehr, sie seindt gar zu liderlich.« Aber es war zu spät. Die Saat der »civilisation française« war üppig aufgegangen. Im Jahre 1772 nannte der englische Gesandte am preußischen Hofe, Lord Malmesbury, Berlin »eine Stadt, wo, wenn man fortis mit ehrlich übersetzen will, es weder vir fortis noch femina casta gibt«. – Er durfte, ohne Lügen gestraft zu werden, hinzufügen: »Eine totale Sittenverderbnis beherrscht beide Geschlechter aller Klassen, wozu noch die Dürftigkeit kommt, die notwendigerweise teils durch die von dem jetzigen König ausgehende drückende Besteuerung, teils durch die Liebe zum Luxus, die sie seinem Großvater abgelernt haben, herbeigeführt worden ist. Die Männer sind fortwährend beschäftigt, mit beschränkten Mitteln ein ausschweifendes Leben zu führen. Die Frauen aber sind Harpyen, die mehr aus Mangel an Scham als aus Mangel an etwas anderem so weit gesunken sind. Sie geben sich dem preis, der am besten bezahlt. Zartgefühl und wahre Liebe sind ihnen unbekannte Gegenstände.«

Nicht minder düster als dem Engländer erschienen etliche Jahre später die Berliner Sittenzustände einem Deutschen. Georg Forster besuchte 1779 die preußische Hauptstadt und schrieb von da seinem Freunde Jakobi: »Ich habe mich in meinen mitgebrachten Begriffen von dieser großen Stadt sehr geirrt. Ich fand das Äussere viel schöner, das Innere viel schwärzer als ichs mir gedacht hatte. Berlin ist gewiß eine der schönsten Städte Europas. Aber die Einwohner! Gastfreiheit und geschmackvoller Genuß des Lebens ausgeartet in Üppigkeit, Prasserei und Gefräßigkeit, freie aufgeklärte Denkungsart in freche Zügellosigkeit. Die Frauen allgemein verderbt.« Und doch sollte es noch schlimmer kommen, als unter der Regierung des schlaffen Wüstlings, der seinem großen Oheim auf dem Throne folgte, das ganze preußische Staatswesen aus Rand und Band zu gehen drohte. Ein Staat ohne sittliche Basis ist nur ein Ding, dessen Existenz von tausend Zufälligkeiten abhängt, und einen solchen Staat hinterließ Friedrich Wilhelm II. seinem Sohne. Die Zuchtlosigkeit der Berliner Gesellschaft beim Übergange vom 18. ins 19. Jahrhundert ist eine so allgemein bekannte Tatsache, daß wir darüber nicht viele Zeugen abzuhören brauchen. Es genügt an einem, dem man freilich den Vorwurf gemacht hat, ins Schwarze gemalt zu haben, dessen Zeugnis aber nicht allein durch die Aussagen einer Menge von Mitzeugen, sondern auch und noch viel mehr durch ein unwidersprechliches Beweisstück bestätigt wird, das vom Jahre 1806 datiert und Jena heißt.

Der Zeuge, den ich meine, ist der Verfasser der »Vertrauten Briefe über die inneren Verhältnisse am preußischen Hofe seit dem Tod Friedrichs II. 1807 Der Verfasser dieser vertrauten Briefe war der Königl. Kriegs-, Domänen- und Steuerrat G. F. W. F. von Cölln. Diese Briefe trugen ihm Festungshaft in Glatz ein, aus der er 1810 entfloh. Wieder zu Gnaden aufgenommen, starb Cölln in Berlin am 15. Januar 1820. Die Briefe erschienen in 6 Teilen 1807-1809, angeblich in Amsterdam und Köln, wirklich aber in Leipzig. (D. Verf.)«. Seine Betrachtungen über politische und strategische Dinge sind allerdings mit Vorsicht aufzunehmen, seine sittengeschichtlichen Berichte aber sagen nur unverhüllt aus, was allgemein bekannt war. Nachdem er in einem Brief aus Berlin vom Jahre 1799 das genußsüchtige Leben und Treiben der damaligen Berliner »Leute von Welt« geschildert, fährt er fort: »Die Weiber sind so verdorben, daß selbst vornehme Damen von Adel sich zu Kupplerinnen herab würdigen, junge Frauen und Mädchen von Stand an sich ziehen, um sie zu verführen, wobei sie die Kunst verstehen, leichte Ansteckungen zu kurieren, für Schwangerschaften aber künstliche Präservative zu verkaufen. Manche Zirkel von ausschweifenden Weibern vereinigen sich auch wohl und mieten ein möbliertes Quartier in Kompagnie, wohin sie ihre Liebhaber bestellen und ohne Zwang Bacchanale und Orgien feiern. Du findest oft in den B... noch wahre Vestalinnen gegen manche vornehme Berliner Dame, die im Publiko als Tonangeberin figuriert. Es gibt vornehme Weiber in Berlin, die sich nicht schämen, im Schauspielhause auf der H...bank zu sitzen, sich hier Galane zu verschaffen und mit ihnen nach Hause zu gehen. Da Berlin der Zentralpunkt der preußischen Monarchie ist, von wo alles Böse und Gute über die Provinzen sich ausgießt, so hat sich die dortige Verdorbenheit nach und nach über diese ausgebreitet. Der Offizierstand, dem Müßiggange hingegeben und den Wissenschaften entfremdet, hat es am weitesten unter allen in der Genußfertigkeit gebracht. Sie treten alles mit Füßen, diese privilegierten Störenfriede, was sonst heilig genannt wurde, Religion, eheliche Treue, alle Tugenden der Häuslichkeit. Ihre Weiber selbst sind unter ihnen Gemeingut geworden, die sie verkaufen und vertauschen und sich wechselsweise verführen. Kein ehrlicher Bürgersmann, kein solider Zivilist kann ein Weib mehr bekommen, was jene Schmeißfliegen nicht schon verunreinigt hätten oder, wenn sie unschuldig in den Ehestand trat, nicht zu beflecken suchten Ein ähnlich scharfes, das hier mitgeteilte ergänzende Urteil über die Berliner Gesellschaft jener Vorbiedermeierzeit bei Adolf Streckfuß, 500 Jahre Berliner Geschichte, fortgeführt von Dr. Leo Fernbach, Berlin 1900, S. 464. (D. Hrsg.).« Diese herbe Auslassung urteilt, wie man sieht, in Bausch und Bogen ab, ohne auf Ausnahmen von der Regel Rücksicht zu nehmen. Aber wie moralisch versumpft die Berliner Gesellschaft zur Zeit, wo »Ruhe die erste Bürgerpflicht« war, gewesen sein muß, verrät schon der Umstand, daß auf diesem Boden eine Erscheinung wie die Giftmischerin Ursinus Geheimrätin Ursinus, geborene Baroneß von Weingarten, wurde aus einer glänzenden Gesellschaft heraus am 5. März 1803 unter Anklage des vierfachen Giftmordes verhaftet. Ein Mord und ein Mordversuch konnten ihr nachgewiesen werden. Sie wurde zu lebenslänglicher Festungsstrafe verurteilt. (D. Hrsg.) gedeihen konnte.

Die moderne Danae

Pariser Karikatur

Die Katastrophe von Jena war ja nur die logische Folge jener furchtbaren politischen und sozialen Verderbnis, die schon in den letzten Regierungsjahren Friedrichs II. den scharfbeobachtenden Mirabeau den preußischen Zuständen »Fäulnis vor der Reife« zuschreiben ließ, einer Verderbnis, die dann unter dem Regiment einer Gräfin Lichtenau, eines Wöllner und Bischofswerder eine so allseitige Vollendung gefunden hatte, daß ein Beispiel häuslicher Tugend und Sitte, wie es Friedrich Wilhelm III. und Luise gaben, nicht dagegen aufzukommen vermochte.

Galanterie und Gemeinheit

Berliner Kupferstiche der Biedermeierzeit

Es hätte aber auch geradezu wunderbar zugehen müssen, wenn die demoralisierenden Wirkungen, welche die nach französischem Muster in den höfischen und aristokratischen Kreisen Deutschlands so ziemlich das ganze Jahrhundert hindurch heimische Fassung und Führung des Lebens hervorgerufen, weniger weitgreifend und zerstörerisch gewesen wären. Das gekrönte Laster umgab sich mit dem ganzen Nimbus des »droit divin« und proklamierte geräuschvoll die sultanische Maxime, daß den Erdengöttern alles erlaubt sei, weil sie über der Sphäre wie des »gemeinen« Rechts so auch der »gemeinen« Sittlichkeit ständen. Diesem Übermute der Aristokratie kam die bodenlose Niederträchtigkeit der Völker zur Hilfe. Was alles die deutschen Volksstämme im Zeitalter des Rokoko von ihren Sultanen sich gefallen ließen, übersteigt alle Vorstellungen. War doch überdies jeder deutsche Fürst, der in seinen Ausschweifungen den pompösen Mätressenwirtschaftsstil Ludwigs XIV. kopierte, oder die Orgien des Duc d'Orleans nachäffte, oder einen Hirschpark haben wollte wie Ludwig XV., sicher, von niederträchtigen Verseschmieden trotzdem als ein Augustus, Trajan oder Mark Aurel angeschmeichelt und von servilen Hofpfaffen absolviert zu werden Dieser theologische Servilismus war jedoch nicht ohne sehr ehrenwerte Ausnahmen, obgleich diese nicht eben zahlreich gewesen sind. Ich will eine anführen. Als die »Landesverderberin« Württembergs, die abscheuliche Grävenitz, Mätresse und Tyrannin des Herzogs Eberhard Ludwig, 1708 bei dem Diakon von Urach, G. D. Zorn, zur Beichte gehen wollte, verweigerte dieser mannhafte Geistliche ihr die Absolution und die Zulassung zum Abendmahl. Zorn wurde sofort verhaftet und auf Hohenstaufen eingekerkert. (D. Verf.). Was Wunder, wenn infolgedessen die heilloseste moralische Begriffsverwirrung über alle Stände hereinbrach und sich eine Schmutzkruste von Gemeinheit und Zuchtlosigkeit über unser Land ausbreitete, die zu brechen und nach und nach wieder verschwinden zu machen es der ruhmreichen Reinigungsarbeit unserer klassischen Literatur sowie der Windsbraut der napoleonischen Kriege bedurfte.

Magdalena Sybille v. Württemberg in typischer Hoftracht

Kupfer von Bartholom. Kilian 1674

Wir verzichten darauf, die unendliche Skandalchronik der deutschen Höfe zur Rokokozeit genauer einzusehen. Schon beim flüchtigen Umwenden der Blätter dieser Chronik steigt daraus ein die ganze Atmosphäre verpestender, aus Liederlichkeit und Brutalität, Prunk und Bettelhaftigkeit, Überfeinerung und Bestialität widerwärtig gemischter Mißduft auf. Nur soweit es unsere Aufgabe unbedingt verlangt, wollen wir einige Stellen aufschlagen, um Szenen an uns vorübergehen zu lassen, die veranschaulichen können, bis zu welchem Grade die höfische Galanterie des Rokoko der Zucht und Scham ledig war, und wie in diese Galanterie sehr häufig die roheste Gemeinheit hineinspielte; ferner, wie die brutale Sinnlichkeit der Männer sogar solche Frauen den gemeinsten Zumutungen bloßstellte, die auf Bewahrung ihrer Ehre hielten, oder aber, wie die Verdorbenheit der Männerwelt auch die Frauen nicht nur über die Schranken der Weiblichkeit, sondern der Menschlichkeit überhaupt hinauslockte. Übereinstimmend nennen zwei Augenzeugen, der wohlerfahrene Klätscher Pöllnitz und der fade Sittenmaler von Loen, den sächsischen Hof unter Friedrich August dem Starken weitaus »den prächtigsten und galantesten« jener Zeit. Nun wohl, an diesem Musterhof, der in einem beständigen Taumel von Lustbarkeiten den Schweiß des Landes verpraßte, wurden dem Geburtstag des Kurfürsten und Königs zu Ehren am 12. Und 13. Mai 1718 Feste gefeiert, nicht unwürdig des Monarchen, der 1723 beim Eintreffen der Nachricht, daß der Regent Frankreichs, der Duc d'Orleans, in den Armen einer Buhldirne vom Schlag gerührt worden sei, ausrief: »Laß' mich sterben den Tod dieses Gerechten! Friedr. Cramer, Denkwürdigkeiten der Gräfin Maria Aurora Königsmark und der Königsmarkschen Familie, 2 Bände, Leipzig 1836, I. S. 396. (D. Verf.)« An beiden Tagen beschloß eine allgemeine Betrunkenheit die Reihe der Vergnügungen. Der Festgeber des zweiten Tages, Feldmarschall von Flemming, fiel in seinem Rausche dem König, als dieser sich wegbegeben wollte, um den Hals und schrie: »Bruder Augustin, ich sage dir alle Freundschaft auf, wenn du schon weggehst.« Die Gräfin von Dönhoff, damals Haupt- und Staatsmätresse des Königs, suchte ihn von dem betrunkenen Flemming loszumachen, aber dieser schloß die Dame liebreich in seine Arme und kreischte ihr zu: »Du kleines Hürchen, schweige du nur still! Du bist ja doch ein gutes Luderchen!« Dergleichen Komplimente war die Gräfin von dem Feldmarschall, wenn er getrunken hatte, schon gewohnt und beantwortete sie nur mit Lachen Herr von Loen, Kleine Schriften, II. Ein Jahr vor Bezeigung solcher Galanterie von seiten eines deutschen Hofmanns hatte auf deutschem Boden eine Szene gespielt, welche, von Zar Peter I. aufgeführt, ohne Frage die brutalste jener Zeit war. Der Herzog Karl Leopold von Mecklenburg hatte, ohne von seiner schnöde mißhandelten Gemahlin, der Prinzessin Sophie Hedwig von Nassau-Dietz, rechtskräftig geschieden zu sein, die russische Prinzessin Katharina, eine Nichte Zar Peters I., geheiratet. Als im Jahr 1717 der Zar auf der Rückreise von Paris nach Magdeburg kam, geschah daselbst folgendes: »La duchesse de Mecklenbourg sa nièce étant venue exprès de Schwerin avec le duc son époux pour le voir et l'accompagner ensuite à Berlin, le czar courut au devant de la princesse, l'embrassa tendrement et la conduisit dans une chambre, où l'ayant couchée sur un canapé, et sans fermer la porte et sans considération pour ceux qui étoient demeurés dans l'antichambre, ni même le duc de Mecklenbourg, il agit de manière à faire juger que rien n'imposait à ses passions. Je tiens l'un et l'autre fait de deux témoins oculaires et du feu roi même, à qui ceux qu'il avoit envoyés à la rencontre de leur majestés czariennes les avoient rapportés. Une incontinance si brutale n'étoit pas le seul défaut de Pierre le Grand.« Pöllnitz, Mémoires, II. 66. Man müßte glauben, Pöllnitz habe hier gelogen oder wenigstens stark geflunkert, wie es ihm nicht gerade selten begegnete, wenn nicht bekanntlich in solchen Dingen bei Zar Peter I. nichts, aber auch gar nichts unmöglich gewesen wäre. (D. Verf.). An diesem »prächtigsten und galantesten Hofe von der Welt« geschah es auch, daß im Jahre 1728, als der König Friedrich Wilhelm I. von Preußen zum Besuch war, August der Starke seinen Gästen eines Abends die schöne Formera, eine italische Tänzerin, bei hellster Kerzenbeleuchtung splitternackt zur Augenweide vorführte. Der Preußenkönig liebte aber dergleichen »Attrappen« nicht, hielt dem jungen Kronprinzen, seinem Sohne, den Hut vor die Augen und sagte nur trocken: »Sie ist recht schön.«

Antoine Pesne. Barbarina

Die Tochter Friedrich Wilhelms, die Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, die das erzählt, weiß aber – sie hatte freilich eine gar böse Zunge und führte eine sehr rücksichtslose, viel lieber übertreibende als mildernde Feder – von ihrem gestrengen Vater doch auch ein galantes Abenteuer zu berichten. Der König sei nämlich auch einmal auf den Einfall gekommen, »den Jungfernknecht zu spielen«, und zwar gegenüber dem Fräulein von Pannewitz, der Tochter einer Hofdame seiner Gemahlin. »Demzufolge fragte er die Pannewitz sehr treuherzig, ob sie seine Mätresse sein wollte. Die Schöne wies ihn auf das Schnödeste ab. Ihre Kühnheit gefiel dem Könige, und so schlecht sie seine Mühe lohnte, machte er ihr doch ein ganzes Jahr lang den Hof. In Braunschweig endlich entliebte er sich (il se désamouracha). Die Pannewitz war der Königin dahin gefolgt; eines Tages wollte sie sich zu ihr begeben, als sie dem König auf einer sehr engen, geheimen Treppe begegnete. Er wollte sie umarmen und ihr die Hand in den Busen stecken; sie verstand aber keinen Spaß und schlug ihm mit der Faust so geschickt in das Gesicht, daß ihm das Blut sogleich aus Mund und Nase spritzte. Der König nahm es gar nicht übel, sondern sagte: »Sie sind ein braves Mädchen, aber bös wie der Teufel.« Die Heldin dieses von der klatscheifrigen Markgräfin erzählten Abenteuers war Sophie Marie von Pannewitz, die nachmals als Gräfin Voß viele Jahre hindurch einen großen Stand am Berliner Hofe gehabt und Aufzeichnungen über ihre Erlebnisse hinterlassen hat. Zur Zeit, wo diese Dame, die zu den besten Frauen ihrer Zeit gehörte, dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. den jungfräulichen Standpunkt klarmachte, war sie erst 12 Jahre alt.

Markgräfin Wilhelmine v. Bayreuth, die Schwester Friedrichs des Großen

Kupfer von Dan. Chodowiecki 1767

Eine andere Schöne am damaligen preußischen Hof, ein Fräulein von Wagnitz, war ebenfalls »bös wie der Teufel«, aber keineswegs so tugendhaft wie die Pannewitz. Im Gegenteil, sie ließ, unterstützt von einer gleichdenkenden und in der Ausschweifung geschulten Mutter, alle Minen springen, um die Mätresse des Königs zu werden. Allein Friedrich Wilhelm wollte nichts von ihr wissen, und ihre Ränke hatten nur ihre Verweisung vom Hofe zur Folge. Als ihr die Königin, die guter Hoffnung war, den Abschied gab, mit dem gutmütigen Beifügen, sie werde, falls ihr der Himmel einen Sohn schenkte, den König bitten, das Fräulein zu begnadigen, geriet »die Wagnitz in einer solche abscheuliche Wut, daß sie ganz schwarz wurde«. Sie vergaß sich so weit, daß sie zur Königin sagte: »Ich wünsche, daß der Teufel Ihr Kind hole, und daß Ihr beide zerplatzt!« Auch ein charakteristisches Müsterchen des Rokokohofstils.

Das Grauenhafteste jedoch ist die ebenfalls von der Schwester Friedrichs des Großen erzählte Geschichte der Tochter des Markgrafen Georg Wilhelm von Bayreuth, die von ihrer eigenen Mutter in so beispielloser Weise zugrunde gerichtet wurde, daß man zur Ehre der Menschheit und insbesondere des weiblichen Geschlechtes anzunehmen geneigt ist, die Erzählende habe übertrieben. Georg Wilhelms Gemahlin Sophie, nachmals in zweiter Ehe an den berüchtigten Sonderling Graf Hoditz vermählt, war auf die Schönheit und den guten Ruf ihrer eigenen Tochter eifersüchtig, die an den Prinzen von Kulmbach vermählt werden sollte. Die Rabenmutter versprach einem Kammerherrn des Markgrafen, namens Wobeser, 4000 Dukaten, wenn es ihm gelänge, ihre Tochter zu verführen und zu schwängern. Als die Verführungskünste dieses Menschen nicht zum Ziele führten, ließ die Markgräfin »den Wobeser einst des Nachts in das Schlafzimmer ihrer Tochter sich verstecken; man schloß sie zusammen ein, und ungeachtet des Geschreis und der Tränen der Prinzessin gelangte er zu ihrem Besitz«. Die Folge dieser Schändlichkeit war, daß die arme Prinzessin nach einiger Zeit mit Zwillingsknaben niederkam. »Ungeachtet aller Bitten und Vorstellungen aller Anwesenden nahm die Markgräfin die Neugeborenen, lief damit überall herum, zeigte sie aller Welt und schrie, daß ihre Tochter eine Schamlose, daß sie ins Kindbett gekommen sei.« Nachmals »spielte sie so viel mit den beiden Kindern, daß diese starben«. Wobeser hatte die Unverschämtheit, von dem Markgrafen die Auszahlung der versprochenen 4000 Dukaten zu fordern, sah sich aber darum betrogen. Memoiren der Königlich Preuß. Prinzessin Friederike Sophie Wilhelmine, Markgräfin von Bayreuth, Leipzig, Inselverlag. (D. Verf.)

Biedermeyerkostüme nach Pariser Schnitt in Frankfurt a. M. 1806

Zur Kennzeichnung der hohenzollerischen Landesväterlichkeit von Anspach und Bayreuth – wo bekanntlich der Menschenfleischhandel mit am schwunghaftesten betrieben wurde – gehört auch noch dieser Zug. Die Mätresse des vorletzten Markgrafen Karl Friedrich Wilhelm äußerte gegen diesen eines Tages den Wunsch, einen Schornsteinfeger, den sie auf einem ihrem Fenster gegenüberliegenden Dache erblickte, herunterpurzeln zu sehen. Flugs ergriff der angestammte Landesvater seine Büchse, zielte und schoß den armen Teufel richtig herunter. Der Witwe des so ruchlos Gemordeten geruhte der durchlauchtige Mörder allergnädigst 5, sage fünf ganze Gulden zur Entschädigung ausbezahlen zu lassen.

In dieser Hofwelt voll Roheit und Schamlosigkeit waren Ehr- und Zartgefühl so unbekannte Dinge, daß Prinzen aus den besten Häusern keinen Anstand nahmen, abgebrauchte Mätressen zu heiraten. So verehelichte sich ein Prinz Friedrich Ludwig von Württemberg 1722 mit Ursula Katharina von Boukom, einer Polin, die August der Starke zu seiner Mätresse und zur Fürstin von Teschen gemacht, dann aber um der Cosel willen abgedankt hatte; und so heiratete ein Prinz Karl von Holstein-Beck 1730 die Anna Karolina Orzelska, die eine Tochter Augusts des Starken und, falls die Markgräfin von Bayreuth Glauben verdient, die Mätresse ihres Vaters und zugleich die ihres Halbbruders, des Grafen Rutowsky war, auch Friedrich dem Großen, als er noch Kronprinz, folgenreiche Schäferstunden bewilligt hatte.

Liebesmarkt

Kupferstich um 1790

Sogar der gesellige Takt ging verloren, und edle Fürstinnen mußten um nichtswürdiger Buhlweiber willen öffentliche Beleidigungen schweigend hinnehmen. So die Gemahlin Augusts des Starken, die würdige Christine Eberhardine von Brandenburg-Kulmbach, zur Zeit, als die berüchtigte Cosel, von Geburt eine Brockdorf aus Holstein, Favoritsultanin des Königs war. Bei Gelegenheit eines Besuches, den der König von Dänemark am sächsisch-polnischen Hofe zu Dresden abstattete, war die Königin, die sonst zurückgezogen in Pretsch lebte, nach der Residenz gekommen, unter der Bedingung, daß die Cosel nicht in ihrer Gegenwart erschiene. Die übermütige Buhlerin erschien aber dennoch, als die Herrschaften öffentlich speisten, alle anwesenden Damen durch ihren Schmuck überstrahlend. Der König von Dänemark führte sie auf einen Platz an seiner Seite, und Gast und Wirt wetteiferten in Galanterien gegen die Mätresse, in Anwesenheit der rechtmäßigen Gebieterin des Hauses. Dieser blieb nichts übrig, als sich zurückzuziehen. Ähnliche Beispiele ließen sich zu Dutzenden anführen. Die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts atmete in einer so ganz von Lasterhaftigkeit erfüllten Atmosphäre, daß es nicht selten war, vornehme Frauen zu sehen, die im Strudel der Ausschweifung mit der Scham auch die Scheu vor dem Verbrechen eingebüßt hatten.

Die württembergische Prinzessin Auguste Elisabeth Marie Luise, Schwester des Herzogs Karl Eugen, geboren 1734, vermählt 1753 mit dem Fürsten Anselm von Thum und Taxis, kann als Beispiel dienen. Leichtsinn und Verschwendungssucht hatten diese Dame moralisch so ruiniert, daß sie, mit ihrem Gemahl und ihrem Bruder zerfallen, kein Bedenken trug, auf jenen bei Gelegenheit einer Jagd einen meuchlerischen Schuß loszubrennen, der aber fehlging, und gegen diesen einen Vergiftungsplan auszuspinnen. Sie starb 1783 als Gefangene im Schlosse in Göppingen.

Gelegentlich sei noch daran erinnert, daß der deutsche Adel es als eines seiner Vorrechte ansah und ansprach, daß die Schar der fürstlichen Beischläferinnen aus der Zahl seiner Töchter rekrutiert würde. Als das arme Fräulein von Schlotheim ihres heftigen Sträubens ungeachtet von ihren Eltern gezwungen wurde, den Lüsten des bestialischen Kropf- und Zopfmanns zu dienen, des Erbprinzen von Hessen-Kassel – des Berüchtigsten aller Händler mit Menschenfleisch, nachmals Kurfürst Wilhelm I. –, erzählte eine zeitgenössische Edelfrau aus Hessen diese Jammergeschichte einer fremden Dame. Diese konnte sich nicht enthalten, ihren Abscheu vor solcher Bodenlosigkeit lumpokratisch-adeliger Niedertracht Ausdruck zu geben. Worauf die adelige Hessin naiv verwundert: »Was wollen Sie? Der hessische Adel durfte sich doch diesen Vorteil nicht entgehen lassen! Pertz, Leben Steins, II. 597. (D. Verf.)«

Den schlagendsten Beweis für die tiefe Unsittlichkeit jener Zeit dürfte aber doch der Umstand abgeben, daß eine fürstliche Mätresse, die Gräfin Franziska von Hohenheim, in Württemberg als das »Franzel« oder »'s Franzele« des Herzogs Karl Eugen bekannt, öffentlich und während sowohl ihr rechtmäßiger Ehemann als auch die rechtmäßige Ehefrau ihres herzoglichen Liebhabers noch lebten, als der Inbegriff aller weiblichen Vollkommenheiten gefeiert wurde. Keine Frage, diese Frau erwarb sich, indem sie den Herzog von einem bis zur Raserei gedankenlosen Despotismus mit sanfter und geschickter Hand zu einem »aufgeklärten« hinüberleitete, manches Verdienst um Altwürttemberg. Allein bei alledem hat es doch kaum je eine bittere Satire gegeben als jene lobpsalmierenden Reime, die der arme achtzehnjährige Schiller, als Zögling der von Schubart »Sklavenplantage« gescholtenen Militärakademie in Stuttgart, im Jahre 1778 auf Franziskas Geburtstag dichtete oder dichten mußte und worin die Maitresse en titre als verkörperte »belohnte Tugend« und als »das Musterbild der Tugend« gepriesen wurde. Eine dieser Reimereien war gar noch den Zöglingen der Ecole des Demoiselles in den Mund gelegt, und niemand fühlte die ungeheure Unschicklichkeit, einen Kreis von jungen Mädchen zu einer Frau, die doch im Grunde nur die ihrem Manne davongelaufene Konkubine eines notorischen Wüstlings war, sprechen zu lassen:

»Stets feuervoller wird der Vorsatz uns beleben.

Dir, Musterbild der Tugend, nachzustreben.«

Friedrich Schiller, der sich bereits anschickte, »die Räuber« zu schaffen, als Verklärer einer fürstlichen Beischläferin – es gibt doch keine größere Meisterin der Ironie als die Weltgeschichte! Sie stellt, ohne den Mund zu verziehen, hart nebeneinander zwei Welten, die sich gleichen wie Tag und Nacht, wie Himmel und Hölle: zur nämlichen Zeit, wo ein Lessing seinen Nathan ausgehen ließ, dieses Hohelied der Deutschen, diese frohe Botschaft der Vernunft und Humanität, zur nämlichen Zeit verkauften der Landgraf von Hessen und andere deutsche »Landesväter« ihre Landeskinder an die Engländer, das Stück für soundsoviel Pfund Sterling.

So stand denn auch in der deutschen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts neben der frivolen, auf bourbonischem Fuß organisierten Welt die fromme des Pietismus, deren Bewohner freilich nicht selten in ihren sittlichen oder vielmehr unsittlichen Schlußzielen mit den Bekennern der französischen Modephilosophie zusammentrafen, wenn auch auf sehr verschiedenen Wegen. Die pietistische Bewegung, aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammend, war ursprünglich eine Opposition gegen das in dem geist- und gemütlosen Formelkram eines unduldsamen Dogmatismus erstarrte Luthertum gewesen. Der Pietismus enthielt demnach Keime des Fortschritts, aber auch Keime grober Verirrungen, weil er, dem Phantom einer apostolischen Christlichkeit nachjagend, die Wirklichkeit als etwas schlechthin Bedeutungsloses, ja Verwerfliches faßte, die Himmelssehnsucht zum Grundmotiv alles menschlichen Fühlens und Tuns machte und dadurch die Gemüter in eine Nebelei und Tüftelei verstrickte, die mit der Welt, wie sie nun einmal ist, in die härtesten Kollisionen geraten mußte. Aus diesen Kollisionen entsprang der pietistische Dünkel, der keiner Kirche an Ausschließlichkeit und Hochmut der Alleinseligmacherei nachsteht, und ferner jene bodenlose subjektive Willkür, die, wenn sie sich einmal in den »Stand der Gnade« hineingeschwindelt hat, über alle positiven Gesetze, insbesondere auch über die der Sittlichkeit, weit sich hinwegsetzen zu dürfen glaubt. Die ganze Geschichte des Pietismus bezeugt die Richtigkeit dieser Charakteristik. Auf der andern Seite ist es leicht erklärlich, daß in der deutschen Frauenwelt, und zwar anfänglich namentlich in ihren vornehmen Kreisen, die pietistische Bewegung zahlreiche Anhängerinnen gewann. Schon die Dürre und Farblosigkeit des protestantischen Kultus, der eigentlich gar kein Kultus ist, mußte die Frauen aus der Kirche in die pietistischen »Kirchlein« treiben, wo sich ihr Phantasie- und Gemütsleben mehr Anregung und Befriedigung versprach. Hierzu kam die verdumpfende Langeweile des adeligen Schloßlebens in Gegenden, die von der Glanzentfaltung der alamodischen Zeit und des Rokoko abseits lagen. Ferner der Anblick von so vielen unglücklichen Ehen in den aristokratischen Kreisen, woraus die Frauen die Überzeugung schöpften, eine lebendigere Religiosität könnte auch hierfür Abhilfe bringen. Endlich machte es die Aufrechthaltung der strengen Standesbegriffe einer Unzahl adeliger Mädchen unmöglich, unter die Haube zu kommen, woraus folgte, daß die Altejungfernwelt ein ergiebigstes Feld der Rekrutierung für den Pietismus wurde. Denn lieben muß das Weib. Hat es keinen Geliebten, keinen Gatten, keine Kinder zu lieben, so wirft es sich dem Heiland in die Arme, oder nicht selten auch ganz unwürdigen Schwindlern, wenn sie sich das Ansehen von Aposteln zu geben verstehen. Alle die angedeuteten Motive wirkten zusammen, um vom Aufgange des Pietismus an eine Menge von deutschen Vornehmen den Kreisen der »Erweckten« zuzuführen. Erweckte Frauen beeinflußten in diesem Sinne bestimmend ihre Männer und Söhne, und so bildete sich eine Kette von pietistischen Adelsfamilien, die sich vom Südwesten Deutschlands bis in den Osten und Norden erstreckte. Die fürstlichen und gräflichen Häuser der Solms, Stolberg, Isenburg, Wittgenstein, Leiningen, Reuß, Promnitz, Dohna waren vortretende Ringe dieser Kette. Im 3. Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts hat der Pietismus im Herrnhutertum, als dessen Apostel Graf Ludwig von Zinzendorf eine außerordentliche Tätigkeit entfaltete, auch den Versuch gemacht, soziale Gestaltung zu gewinnen, und zwar nicht ohne äußerlichen Erfolg. Wie sich die völlige Ertötung aller Freiheit und Schönheit des Lebens, worauf die Herrnhutsche Gemeindeverfassung beruht, mit einer wahrhaft humanen Bildung vertrug, ist freilich eine andere Frage.

Als Philipp Jakob Spener im August 1670 in der alten Reichsstadt Frankfurt zuerst seine »Collegia pietatis« eröffnete, hatte er dadurch seiner Zeit eine Wohltat erweisen wollen und in gewissem Sinne auch wirklich erwiesen. Er hatte sicherlich keine Ahnung, daß sich aus dem Pietismus gar bald Richtungen abzweigen würden, die in die tiefsten Abgründe menschlicher Narrheit und menschlicher Verworfenheit hinabführten. Die von der pietistischen Idee in den Gemütern erzeugte Revolution wühlte in ihrem Fortgange den tiefsten Bodensatz der Unvernunft und Unsittlichkeit auf. Eine wilde Phantastik, eine wüste Mystik brach in die pietistischen Kreise hinein, namentlich in die volksmäßigen, wo die Gewöhnungen einer konventionellen Bildung keinen Dämpfer auf die Flackerglut religiöser Überspannung setzten. Doch fehlte es auch in der vornehmen pietistischen Welt weder an Absonderlichkeiten noch an Greueln. Es kamen die Zeiten der Horch, Dippel und anderer Schwärmer, der aberwitzigen Träume des Chiliasmus, der verrückten »Bezeugungen« und »Besiegelungen« aller Art, des fatalistischen Glaubens an die orakelhafte Geltung von Bibelstellen, die »eine christliche Person nach ihrem Gebote beim Aufschlagen der Bibel unter ihre beiden Däume bekam«. Ein ganzer Schwarm von Sybillen, Seherinnen, Verzückten und Blutschwitzerinnen stand auf, und diese Pietistinnen frönten unter dem religiösen Deckmantel nur allzu häufig den gemeinsten Lastern. Schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts hatten die Gegner der Pietisten wohlbezeugte Gründe, diesen unter anderem »die Verführung der Weiblein in geheimen Zusammenkünften« vorzuwerfen. In einer Pietistenkolonie, seit dem Jahr 1702 in Schwarzenau in der Grafschaft Wittgenstein angesiedelt, verbanden sich religiöser Wahnwitz und geschlechtliche Ausschweifung zur Aufführung eines Nachtstückes, dessen Frevelhaftigkeit darin gipfelte, daß die »heilige« Vorsteherin der Kolonie, die »Mutter Eva Vergleiche meinen Essay »Mutter Eva« in meinem Buche »Größenwahn«, Leipzig (Hesse) S. 22 ff. (D. Verf.)«, ein liederliches Weibsbild aus einer hessischen Adelsfamilie, Eva Magdalena von Buttlar, ihre Anhängerinnen mittels einer abscheulichen Manipulation der Fähigkeit, zu empfangen und zu gebären beraubte. Weil, wie die Frevlerin bekannte, »dies zur Seligkeit des Weibes gereiche«.