|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das 17. Jahrhundert ist für Europa eine Unglückszeit gewesen. Der Romanismus machte da seinen großen Feldzug gegen den germanischen Geist und, wenn auch noch so oft geschlagen, wurde er dennoch nicht besiegt. Nur in England erlitt er eine entschiedene und dauernde Niederlage: hier triumphierte ja zuletzt das protestantische Prinzip religiöser und politischer Freiheit – freilich bloß im aristokratischen Sinne – über die romanisch-stuartsche Rückwärtserei. In Deutschland dagegen war die Hoffnung, daß die Reformation eine staatliche Wiedergeburt der Nation bewirken wurde, von der Stunde an dahin, wo die protestantische Bewegung aus einer Volkssache zu einem Motiv dynastischer Politik herabgesunken. Das Kompromiß Luthers mit den Fürsten trug bittere Früchte. Die nach der blutigen Überwältigung des bäuerlichen Revolutionsversuches eingetretene Erschlaffung der Nation setzte dem Strom der Ausländerei, der durch den kaiserlichen Hof und die übrigen katholisch gebliebenen Höfe von Italien und Spanien her, durch die protestantisch-calvinischen Höfe von Frankreich her in unser Vaterland geleitet wurde, keinen ausreichenden Widerstand entgegen. An sich selbst verzweifelnd, schwankte die deutsche Gesellschaft zwischen Hispanisierung und Französierung, bis mit dem Niedergange der spanischen Macht und mit dem durch Heinrichs IV. und Richelieus staatsmännische Tätigkeit begründeten Übergewicht Frankreichs das französische Wesen den Sieg davontrug und allmählich die protestantischen und katholischen Höfe Deutschlands gleichermaßen dem Banne seiner Moden unterwarf.

In den ersten Dezennien des Jahrhunderts regte sich allerdings noch eine patriotische Opposition gegen das Fremdwesen, und diese ist auch später noch von einigen hellsichtigen Vaterlandsfreunden fortgeführt worden. Im Jahre 1617 wurde in Weimar, also an der Stätte, von der im folgenden Jahrhundert die glänzendsten Siege des wiedererwachten deutschen Geistes ausgehen sollten, durch Kaspar von Teutleben – nomen et omen! – und den Fürsten Ludwig von Anhalt-Köthen die »Fruchtbringende Gesellschaft« oder der »Palmorden« gestiftet, zwar in Nachahmung der italischen Akademien, aber zu dem löblichen Zwecke, die »hochdeutsche Sprache in ihrem rechten Wesen und Stande zu erhalten«. Nach dem Muster dieser deutschgesinnten Sprachgesellschaft entstanden später mehrere ähnliche, und ihre Bestrebungen, vaterländische Art und Kunst gegenüber dem Fremdwesen aufrecht zu erhalten und zu pflegen, schienen um so größeren Erfolg zu versprechen, als ein Gelehrter wie Martin Opitz und ein Poet wie Paul Fleming gleichzeitig zu schreiben und zu dichten begannen. Allein alle diese wohlgemeinten Absichten scheiterten entweder völlig und brachten wenigstens nur Unzulängliches zuwege. Die Ursachen sind bekannt: der Faden nationaler Überlieferung war zerrissen, die Bildung vom Volksgeiste losgelöst; auf der einen Seite hemmte der Jesuitismus, auf der anderen die verknöcherte lutherische Orthodoxie jeden eigenartigen Aufschwung. Man hatte sich in die Nachahmung, in das Anstaunen von Fremden schon so verrannt, daß man sich gar nicht zu der Kühnheit des Gedankens erhob, Eigenes schaffen zu wollen und Besseres, als aus dem Ausland kam. Nur die Vorbilder wechselten zeitweilig, doch schlug das Franzosentum immer wieder vor. Frankreich gab wie in Sachen der »guten« Lebensart so auch in Sachen des »guten« Geschmacks den Ton an, und Opitz glaubte nach seiner eigenen und seiner Zeitgenossen Meinung etwas Rechtes getan zu haben, da er durch sein 1624 gedrucktes »Buch von der deutschen Poeterey« die Gesetzgebung der dürren Verstandesdichtung, wie sie die Ronsardsche Schule in Frankreich begründet hatte, in Deutschland einführte. Aber diese Unterordnung unter ausländischen Geist genügte nicht einmal solchen Kreisen, die schon ganz im Fremdwesen ertrunken waren. Diese Kreise wollten unser Land schlechtweg französisch machen, in Sprache und Bildung, Sitte und Lebensweise. In solchem undeutschen Gebaren haben sich auch Frauen hervorgetan, wie z. B. eine Schwägerin des genannten Fürsten Ludwig von Anhalt, Anna, Gemahlin Christians I. von Anhalt-Bernburg, die sich, im Gegensatz zu ihrem vaterländisch denkenden Schwager, beeilte, der Fruchtbringenden Gesellschaft eine auf französischem Fuß eingerichtete »Académie des Loyales« entgegenzustellen.

Die Kaffeh-Schwestern

Kupferstich von Jos. Stöber

Die ungeheure Trübsal des Dreißigjährigen Krieges konnte die Herrschaft der Ausländerei in Deutschland nur erweitern und befestigen. Dreißig Jahre lang war unser unglückliches Land der Tummelplatz fremder Heere. Sie machten ganze Gegenden zu Einöden, wüteten mit Mord, Brand und Schändung, verminderten die Bevölkerung um zwei Dritteile, traten alles Recht, alle Sitten zu Boden und impften unserem Volk alle Torheiten und Laster der Welt ein, ja zwangen das verhungernde zum Kannibalismus.

Bei der Kartenschlägerin

Das ist wörtlich zu nehmen. Der Zeitgenosse Khevenhiller erzählt in seinen »Ferdinandeischen Annalen«, während der Jahre 1636 und l637 sei die Hungersnot in vielen Provinzen Deutschlands, besonders in Sachsen, Hessen und im Elsaß, so entsetzlich gewesen, daß die Leute, um ihren Hunger zu stillen, Leichen von den Galgen herabholten und die Gräber nach Menschenfleisch durchwühlten. Brüder verzehrten ihre toten Schwestern, Töchter ihre verstorbenen Mütter, ja Eltern mordeten ihre Kinder, um sie zu essen. Es bildeten sich förmliche Banden, die auf Menschen wie auf wilde Tiere Jagd machten. Als man einmal in der Gegend von Worms eine solche Jagdgesellschaft, die um siedende Kessel herumsaß, auseinandersprengte, fand man in den zurückgelassenen Kochgeschirren menschliche Arme, Hände und Beine. Namenlos waren in diesem barbarischen Kriege die Leiden des weiblichen Geschlechts. Es war unter der Soldateska von damals allgemein, nach Erstürmung von Städten und Ortschaften unreife Mädchen zu Tode zu schänden, Jungfrauen und Frauen auf dem Rücken ihrer gebundenen und verstümmelten Väter und Gatten zu notzüchtigen, Schwangeren die Brüste abzureißen, Gebärenden den Leib aufzuschlitzen Näheres über die Kriegsgreuel bei Dr. Berthold Haendike, Deutsche Kultur im Zeitalter des 30jährigen Krieges. Leipzig 1906. (D. Hrsg.).

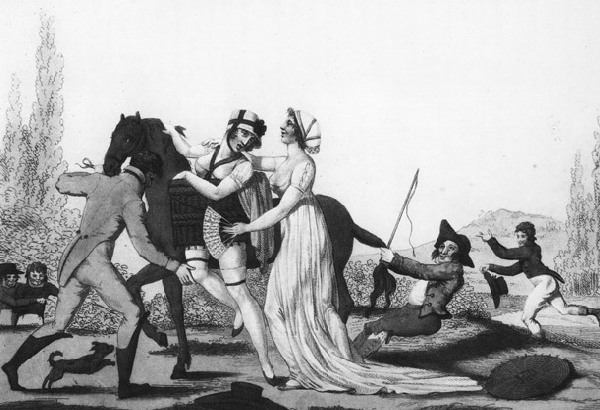

Ein gefährlicher Sturz

Kupferstich aus dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts

Als dann die wüste Kriegsflut sich endlich verlief, ließ sie ein furchtbares Sittenverderben hinter sich zurück. Wo eine so lange Zeit hindurch die roheste Säbelherrschaft gewaltet hatte, jedes Gebot der Menschlichkeit verhöhnt und die zügelloseste Genußgier mit der raffiniertesten Grausamkeit gepaart worden war, wo die Felder brach gelegen, die Dörfer nur noch von Wölfen bewohnt gewesen, die Werkstätten leer gestanden, da mußte es fast mit einem Wunder zugehen, wenn sich nicht alle sozialen Bande lösten und die gesellschaftliche Ordnung in einer rasenden Anarchie unterging. Die Zähigkeit und Beharrlichkeit der deutschen Art verhütete zwar dieses Schlimmste; aber aus der materiellen Armut, der geistigen Verkümmerung und der moralischen Verwilderung, die der dreißigjährige, im Namen der christlichen Religion geführte Krieg zur Folge hatte, konnte sich unser Volk nur sehr langsam wieder emporarbeiten, so langsam, daß die materiellen Einbußen, die Verluste an Kapital, die Deutschland dazumal erlitten, noch heute nicht wieder hereingebracht sind.

Für ein volles Jahrhundert war der deutsche Nationalgeist gebrochen. Mit breiter Unverschämtheit nahmen Monsieur und Madame Alamode in der deutschen Gesellschaft Platz, um sie unbeschränkt zu beherrschen. Denn »à la mode!« war so recht die Losung einer Zeit, die in Denkweise, Sprache, Tracht, Sitte, Wissenschaft und Kunst alles Heimischen möglichst sich zu entäußern strebte. Und was war à la mode? Natürlich alles, was aus Paris kam, dem modernen Babylon, wohin die vornehme deutsche Jugend strömte, um die Frivolität französischer Bildung und die Pest französischer Laster mit heimzuführen Grimmelshausen »Abenteuerlicher Simplizius Simplizissimus« gibt im 4. und 5. Kapitel des 4. Buches ein höchst drastisches Gemälde der Verführungen, denen die deutsche Jugend damals in Paris ausgesetzt war und erlag. (D. Verf.). Vergebens eiferte eine Phalanx wohldenkender Autoren, unter denen Männer wie Hans Michel Moscherosch (Philander von Sittewalt) und Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Verfasser des vortrefflichen Sittenromans »Simplizissimus«, voranstanden, mit aller Kraft eines schlagfertigen Spottes und des patriotischen Zornes gegen den Aberwitz der Ausländerei, vorab gegen den »lüderlichen Franzosengeist«. Ihre Stimmen verhallten in dem alamodischen Tumult, zu dessen Erregung auch die Frauen eifrigst mitgewirkt haben. Denn nur da, wo die Frauen dem von Natur und Rechts wegen ihnen zustehenden Amte, die Hüterinnen guter Sitten zu sein, lässig nachkommen oder dessen Pflichten ganz hintansetzen, kann ein so zuchtloser Ton aufkommen, wie er in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts insbesondere die Dichterei der sogenannten zweiten schlesischen Dichterschule, der Hofmannswaldau, Lohenstein und ihrer Partisane, kennzeichnet. Das ist eine Literatur der Sittenlosigkeit, wie sie hoffentlich in unserem Lande niemals wiederkehrt. Die Nachahmung der süßlich-lasziven italischen Seizentisten, der Marini und Konsorten, wie sie durch die genannten schlesischen Poeten betrieben wurde, lieh nur die bei aller äußerlichen Üppigkeit im Innersten hohle und leere Form. Den Inhalt jedoch gab die sittliche Verwilderung, wie sie, wenn nicht verzeihlich, so doch begreiflich ist zu einer Zeit, wo man bei der Unsicherheit aller Verhältnisse von der Hand in den Mund lebte, wo überall die Bestie im Menschen los und ledig wurde, wo Deutschland einer Bande von Glücksrittern größeren oder kleineren Stils für immer zur Beute hingeworfen zu sein schien, wo Soldaten- und Räuberleben bis zur Unverkennbarkeit sich vermischte und wo Bramarbasse, Gaukler und fahrende Dirnen das große Wort führten. Was Wunder, wenn in diesem tobenden Wirrwarr es auch die Frauen den Männern im Haschen nach flüchtigem Genuß gleichtaten? Was Wunder, wenn auch in der Frauenwelt die Leichtfertigkeit, die der lange Krieg großgezogen, mit dem Friedensschluß nicht sogleich wieder verschwinden wollte?

Der tückische Wagen

Pariser Karikatur Ende des 18. Jahrhunderts

Es ist fast unglaublich, was alles den Frauen zu dieser Zeit geboten werden durfte. Eine gemeinsinnliche, bombastisch aufgebauschte Phrasendrescherei beherrschte die Literatur, die ja doch nur, wie sie es immer ist, eine Widerspiegelung der im Schwange gehenden Anschauungen und Sitten sein konnte. Als kürzeste Probe greife ich aus dem damals hochberühmten Roman »Asiatische Banise« (1688) von H. A. v. Ziegler den Satz heraus: »Indem ein verliebter Wind die Segel meiner Sinnen auf das unbeschiffte Meer ihrer (der Geliebten) Marmelbrust hintreibt, so erblicke ich die Venus in zweien Muscheln schwimmen, wo lauter Anmutsmilch um die Rubinen gerinnet.«

Wie sehr mußte alles sittliche und ästhetische Gefühl verwildert sein, wenn man roheste Zoten feinsten Damen als »amoureuse« Huldigungen und »galante« Wünsche vorzutragen sich nicht zu scheuen brauchte! Hofmannswaldau und andere bemühten sich, alle Laszivitäten Ovids und Marinis ins Deutsche zu übertragen und diese Üppigkeiten ins plump Geschmacklose zu steigern

In »Herrn v. Hofmannswaldau und anderer Deutschen auserlesene Gedichte«, Leipzig 1695-1727. 7 Teile. N. A. Frankfurt und Leipzig 1734, deren erste Teile B. Neukirch herausgab, erreicht der zotige Schwulst, den man damals Poesie nannte, noch nicht einmal seinen Höhepunkt, wogegen Hofmannswaldau in seinen »Poetischen Grabschriften« (Leipzig und Breslau 1682) den Gipfel der Wüstheit erstieg. Es ist merkwürdig, daß, abgesehen von der Unzüchtigkeit der ihnen dargebrachten Huldigungen, die Frauen, die doch sonst einen feinen Instinkt für das Schöne besitzen, sich nicht schon von deren plumpen Ungeschmack angewidert fühlen mußten. Ein »verliebtes« Sonett der Neukirchschen Sammlung fängt z. B. so an:

»Amande, liebstes Kind, du Brustlatz kalter Herzen,

Der Liebe Feuerzeug, Goldschachtel edler Zier,

Der Seufzer Blasebalg, des Trauerns Löschpapier,

Sandbüchse meiner Pein und Baumöl meiner Schmerzen.« (D. Verf.). Lohenstein widmete sein Trauerspiel Agrippina, wo in einer Szene eine Mutter mittels fabelhaft schamloser Gebärden und Worte ihren Sohn zur Begehung der Blutschande mit ihr aufreizt, einer fürstlichen Dame, der Herzogin von Liegnitz. Als Herr von Besser sein unzüchtiges Gedicht »Die Schoss der Geliebten« geschrieben hatte, gefiel dieses sogar dem großen Leibnitz so sehr, daß der Philosoph sich beeilte, die sechs Seiten lange Zote der Kurfürstin Sophie von Hannover zugehen zu lassen, die sich höchlich daran ergötzte, für die Weiterverbreitung in der vornehmen Damenwelt sorgte und dem Verfasser lebhaft dankte. »Je vous prie« – schrieb die Kurfürstin an Leibnitz – »de remercier l'auteur, d'avoir bien voulu me communiquer son invention et ses belles pensées.« So vollständig abgestumpft war alles Schamgefühl, daß man dem berüchtigten Gedicht nachrühmte, es habe »eine Sache, die an sich ungebührlich zu sein scheinet, mehr als zwanzigmal genennet und beschrieben, ohne zu besorgen,

dem allerzüchtigsten Leser eine Schamröte darüber einzujagen.« Das ist freilich möglich, denn die Gesellschaft jener Zeit scheint überhaupt die Fähigkeit, schamrot zu werden, eingebüßt zu haben. Sonst müßten sich die Frauen mit dem Erröten der Scham und Entrüstung von den faunischen Detailschilderungen ihrer körperlichen Reize abgewandt haben, die ihnen fortwährend vorgeleiert wurden. Für eine typische Probe dieser grobmateriellen, mit Bilderbombast beflitterten Schildereien kann die folgende aus Lohensteins »Sultan Ibrahim« gelten, wo die Sekierpera die sultanische Begierde auf Ambre, die junge Tochter des Mufti, lenkt, indem sie deren Schönheit also beschreibt:

»Ein Kind, das zärter ist als die aus Ledens Schalen

Einst solln gekrochen seyn; das mit den Anmuts Strahlen

Der Sterne Glantz beschämt, die Sonne machet blind,

Den Rosen ihr Rubin durch Anmuth abgewinnt,

Den Lilgen ihre Perln. Der Morgenröthe Prangen

Und Scharlach wird entfärbt von ihren Purpurwangen,

Für ihren Mund erbleicht Granit- und Schnecken-Blutt,

Kein Bisam-Apfel reucht bei ihrem Athem gutt.

Die Flammen kwälln auss Schnee, auss Marmel blühn Korallen,

Zienober krönet Milch auf ihren Liebes-Ballen.

Kurtz: diese Göttin ist der Schönheit Himmelreich,

Der Anmuth Paradiss; ein Engel, der zugleich

Verlangen im Gemüth, Entsetzung in den Augen,

Im Herzen Lust gebiehrt. Aus ihren Lippen saugen

Die Seelen Honigseim und Zucker süsser Huld ...

Der Zunder heisser Brunst ist selbst in mir entglommen,

Seitdem ich zweymal sie im Bade wahrgenommen.

Ihr Mund bepurpurte die Krystallinen-Fluth,

Die Brüste schneiten Perln, die Augen blitzten Gluth.

Wenn sie ihr Haupt erhob aus ihrer Marmelwanne,

Schien sie das Ebenbild der Sonn' im Wassermanne,

Die Kwellen kriegten mehr von ihren Strahlen Brand,

Vom Leibe Silber-Welln, vom Haare güldnen Sand.«

Es war eine Zeit voll trübdunstiger Sinnlichkeit, wirklicher und gemachter, eine im großen und ganzen moralisch verpestete Zeit. Wie gemein mußten diese Poeten von den Frauen denken, wenn sie an ihnen nichts zu preisen wußten, als Busen, Hüften und Schoß, und wie niedrig mußte eine solche alles idealen Schwunges bare Galanterie die Frauen von sich selbst denken lehren! Nicht, daß es in dem Jahrhundert der Alamoderei an edleren Tönen ganz und gar gemangelt hätte. Waren doch der tief und zartfühlende Paul Fleming, der ernste Andreas Gryph, der vielleicht unter günstigeren Zeitverhältnissen das Zeug gehabt hätte, ein deutscher Shakespeare zu werden, ferner Paul Gerhardt, der seelenvolle Sänger geistlicher Lieder, Simon Dach, der »Aennchen von Tharaw« ein unvergänglich herziges Liebeslied gesungen, der gedankenreiche, edelfühlende, vaterländisch gesinnte Epigrammatiker Logau, endlich die beiden gegen die Torheiten und Laster ihrer Zeitgenossen so wacker streitenden Satiriker Rachel und Lauremberg dichterisch tätig. Allein der große Haufe, auch der Frauen, lauschte lieber Pfeifern und Trompetern, wie Hofmannswaldau und Lohenstein, die zu dem üppigen Reigen von Monsieur und Madame Alamode aufspielten.

Endlich ging das alamodische Unwesen so weit, daß es mitunter selbst einem Hofmannswaldau zu arg wurde und er seine Feder, statt wie gewöhnlich in huldigenden Sirup, vielmehr in tadelnde Galle tauchte. So eiferte er gegen die Hautbemalungs- und Schminkkünste der Frauen, die freilich schon im Mittelalter in Übung gewesen waren, jetzt aber bis zur Narretei getrieben wurden. Hofmannswaldau deckte die Schlafzimmergeheimnisse einer Modedame in den folgenden Versen auf:

»Kommt endlich nun die Zeit, daß in der Nacht-Kornette

Sie sich zum Schlafe schickt, so eile nicht zum Bette;

Wart' erst, mein lieber Mann, bis deine schöne Frau

Die Farben ihrer Haut dem Nachttisch anvertrau,

Bis sie die Lilien und Rosen ihrer Wangen

Der Wäscherin geschickt, in Tüchern aufgefangen,

Die zwar den ganzen Tag ihr Angesicht geputzt,

Nun aber auf einmal vier Tücher eingeschmutzt.«

Ein weiterer Gegenstand seiner und anderer Satire war die wunderliche, zu dieser Zeit aus Frankreich eingeführte Mode der Schön- oder Schattierpflästerchen (mouches) aus schwarzem Taffet, die modische Damen in allerhand Gestalten auf ihre Stirne, Schläfen, Wangen, Nacken und Busen klebten. »Andere verpflasterten das Gesicht hie und da mit schwartz Daffeten schandflecken. Und ich sah deren einen Hauffen, die im Gesichte waren als ob sie geschröpft hätten oder sich picken und hacken lassen: dann an allen Orten, die sie gern wollten beschauet haben, waren sie mit schwartzen kleinen Pflästerlein behänget und mit runden, langen, breiten, schmalen, spitzen Mücklein, Flöhen und anderen fitzirlichen, zum Anblick dringenden, zum Zugriff zwingenden Mannsfallen-Gestalten bekleidet.« So Moscherosch. Noch derber Hofmannswaldau:

»Was pflegst du doch mit schwartzen Flecken,

Mit Mouchen dein Gesicht, schwartze Chloris, zu bedecken?

Du hast die Tugenden verpachtet

Und bist ein öffentliches Haus,

Wo alles kann logieren;

Und um dir Gäste zuzuführen

Steckst du gewiss allhier die Zeichen auss.«

Überhaupt bestimmte Frankreich, namentlich von der Mitte des 17. Jahrhunderts an, Form und Wechsel des Putzes und der Tracht, der männlichen wie der weiblichen. Die satirischen Flugblätter jener Zeit sind voll scharfer Rügen dieser sklavischen Unterwerfung unter fremden Geschmack oder Ungeschmack, und Logau Logau, Friedrich von. Sinngedichte. Leipzig, Reclam; eine kleine, aber immerhin brauchbare Auswahl. (D. Hrsg.) spendet Frankreich das ironische Lob:

»Frankreich hat es weit gebracht, Frankreich kann es schaffen,

Daß so manches Land und Volk wird zu seinem Affen.«

Bis um 1650 trug auch die Frauentracht den losen, lockeren, freien Charakter, den der männliche Anzug in der abenteuerlich zerfahrenen Kriegszeit angenommen. Die spanisch-steifen Frisuren und Halskrausen hatten wieder langen wallenden Locken und einer starken Entblößung von Nacken, Schultern und Brust Platz gemacht

Lauremberg eiferte in seiner plattdeutschen Satire »Von Allemodischer Klederdracht« heftig dagegen, daß auch die Bürgerstöchter in so weitausgeschnittenen Kleidern einhergingen wie die adeligen Damen:

»Sobald de Börgers-Döchter wüsten,

Dat de Adeliken gingen mit blöten Brüsten,

Mit blotem Halse und Rüggen halff naked,

Do sach eine jede van en wo se ydt maket.

De müste sik ok sehen laten in sulker Gestalt,

Jens Schnieder kreeg genog arbeit alsobald.

Se spreken: hebbe wy nicht even sülken Plunder

Baven den Gördel und ok darunder?

Warum scholden wy denn unse schmucke Titten

Verbergen und laten in düstern sitten?

Wy hebben sie even so wenig gestahlen;

Ick kan dem Schnieder dat Makelohn bethalen,

Dat he my dat Wams so deep scheret uth,

Dat men my sehn kan de Titten und blote Huet.

Tucht und Schamhafftichkeit is mit wegeschneden,

Mit halff bloten Lyve kamen se her getreden.«

Derselbe Tadel kehrt, auf die Frauenzimmer aller Stände ausgedehnt, in den satirischen Sittenmalereien jener Zeit häufig wieder. So z. B. in den beiden Epigrammen von Logau:

»Jungfern, die die Venushügel blössen unverhohlen,

Blasen zu dem Liebesfeuer jedem auf die Kohlen.«

»Frauenvolk ist offenhertzig: so, wie sich kleiden itzt,

Geben sie vom Berg ein Zeichen, dass es in dem Thale hitzt.« (D. Verf.). Hätten sich die deutschen Damen eines übermäßigen Aufputzes ihres Anzuges mit Spitzen, Bändern und Federn enthalten wollen, so müßte ihre damalige Tracht als eine kleidsame, wenn auch nicht gerade sittsame anerkannt werden. Von dem bezeichneten Zeitpunkt an begann aber die Unnatur und Bizarrerie der französischen Hoftracht, wie sie sich unter dem vierzehnten Ludwig feststellte, auch in Deutschland zu grassieren. Für die männliche Tracht wurde in dieser Perückenperiode die Staatsperücke das charakteristische Merkmal, während der Reifrock, die in eine Schleppe auslaufende Robe und das die Dekolletierung mehr oder weniger begünstigende Korsett den weiblichen Anzug charakterisierten und bestimmten.

Doch gelangte diese Kleidermode erst mit dem Beginne des 18. Jahrhunderts in Deutschland zu ihrem vollständigen Sieg. Das Bild einer modischen Schönen, wie es sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts darstellte, zeichnet die »Jungfernanatomie«, ein Gedicht, das unter die Satiren Rachels aufgenommen ist, und die einzelnen Teile des Anzugs deutlich hervorhebt:

»Der Leib ist schön geziert, das Brüstchen ist geschnitten

Nach ihres Leibes Läng'. Ganz vorne in der Mitten

Da müssen liegen bloß der schönsten Aepfel Paar,

Sie gleichen oftermals dem schwarz und gelben Haar.

Klar muss es sein gestärkt, damit man siehet blicken,

Wie doch zwei Dinge sich so artlich können schicken;

Die Aermel müssen weit als aufgeblasen stehn

Und vorne Krausen dran, sonst können sie nicht gehn.

Jetzt trägt das Frauenvolk auch grosse Stutzerkrausen,

Die müssen vor der Hand wie dicke Wolken brausen.

Das Jäckchen muss so knapp am Jungferkörper liegen,

Dass sie sich mögen kaum zur Erde nieder biegen;

Es wird dazu geschnürt nach bester Tabeltur

Das Mieder und der Latz mit einer Silberschnur.

Recht wo der Mittelpunkt der zweien Citeronen,

Da muss ein Röschen zart von Gold und Silber wohnen.

Der Wunderstein Magnet der pflegt sich zu bemühen,

Die schwersten Dinge auch mit Fleiss an sich zu ziehen:

Gleich also macht es auch die Rose, so da stet

Zieht Finger zu sich zu gleich eben dem Magnet.

Dort, wo der spitze Latz, da grünt ein Sommergarten,

Da hat man immerfort Riechbusche zu gewarten:

Das Frauenzimmer all steckt Sträusschen vorne für,

Als wenn an selbem Ort sie schenken stetig Bier.

Der Pelz muss nach der Läng' seyn zierlich zugeschnitten,

Unzählig Falten drauf, auch vornen in der Mitten

Da muss er seyn bespitzt, geschlitzet und geritzt,

Die Falten müssen seyn verfassen und verfitzt.

Es kömmt jetzt alles hoch, jetzt ist es an den Tagen,

Dass unser Jungfern-Volk will nicht mehr Schürtzen tragen.

Viel stutzen sie daher, ja dürffen lieber sehn,

Dass sie gleich Even dort mit Blättern möchten gehn.

Das junge Männervolk trägt Degen an der Seiten,

Also das Jungfernvolk denkt immer auch zu streiten;

Statt Degens hängen sie von Silber zubereit't

Das Scheidchen, Messer und die Gabel an die Seit.

Ja manche hat fürwahr den Bund der Schlüssel hangen

Nicht anders, als wenn kömpt Thor-Merten hergegangen.

Die Strümpfchen müssen roth von Liebesfarbe seyn,

Blau, grün, gelb oder sonst was giebet hellen Schein.

Die Schuh die müssen seyn mit großen Hörnerspitzen,

Drauff müssen schön gefügt die bunten Rosen sitzen.

Vom Hembde schweig ich still, wie das muss seyn geneht,

Zerstochen und zerthan, zerwirket und zerdreht.«

Des Reifrocks ist hier nicht gedacht. Dagegen hat sich über ihn schon Moscherosch (A la mode Kehrauss, 1646, S. 99) also ausgelassen: »Eine lose Schandhur, die mit einem unehrlichen Kind schwanger gangen und solchen ihren unehrlichen Bauch vor der Welt verdecken wollen, hat die grosse Gepulster und Reifschürze anfangs erdacht und aufgebracht. Dannenhero die Franzosen selbst solche gepulsterte Weiberkleidung Cache-Bastards, Blinde-Bastardt oder Hurenkleider zu nennen pflegen.« Da könnte man auch sagen: Mutato nomine de te (d. h. von der Krinoline des 19. Jahrhunderts) narratur fabula sive historia. (D. Verf.)

»Alamode-Kleider«, reimte der redliche Logau, »Alamode-Sinnen; wie sichs wandelt aussen, wandelt sichs auch innen.« Wir sehen daher die deutsche Gesellschaft des 17. Jahrhunderts mehr und mehr von den geselligen Bräuchen und Vergnügungen abgehen, die von der Ritterzeit her noch im Reformationszeitalter üblich gewesen. Alles nahm ein tändelnderes und frivoleres Gepräge an. An die Stelle der Turniere traten die Ringelrennen mit ihren mannigfaltigen, den spanischen Romanen entlehnten »Inventionen«, sowie allerhand allegorisch-mythologische Spielereien und Ballettspektakeleien, wobei nicht mehr die Ritter, sondern die Pferde, die Maschinisten und Feuerwerker das Beste taten. Ein Prunkstück dieser Art war das »famose Roßballett«, das zur Feier der Vermählung Kaiser Leopolds I. mit der spanischen Infantin Margarita Theresa im Jahre 1666 in Wien von Mitgliedern der Aristokratie aufgeführt wurde, eine Maskerade mit ungeheurem Apparat.

Aus Italien, wo 1596 zu Florenz die erste vollständige Oper zur Darstellung gelangt war, kam diese Kunstgattung bald auch nach Deutschland, wo sie, nachdem die von Opitz aus dem Italischen übertragene, von Schütz komponierte, am Hoflager des Kurfürsten Johann Georg I. in Torgau 1627 zuerst gegebene Oper »Daphne« die Bahn gebrochen, rasch ein Lieblingsvergnügen der vornehmen und der bürgerlichen Kreise wurde. Weitere Unterhaltungen der fürstlich-adeligen Welt waren die »Wirthschaften«, bei welcher Art von Mummereien Hausherr und Hausfrau die Rollen von Gastwirt und Gastwirtin agierten, sowie die »Schäfereien«, Inszenesetzungen eines erfabelten Arkadien, die vornehmlich durch die auf den spanischen Schäferroman gepropfte Astrée (1609) des Franzosen Honoré d'Urfé in die Mode gebracht waren.

Die Leidenschaft, mittels Maskenspiels aller Art einer jammervollen Wirklichkeit wenigstens zeitweise zu entfliehen, kennzeichnet überhaupt das 17. Jahrhundert. Es war auch Grund genug zu solchen Selbsttäuschungsversuchen vorhanden, aber sie hatten den großen Nachteil, daß durch sie die gesamte Bildung mehr und mehr eine bloße Spielerei wurde, nicht nur aller sittlichen Wirkung bar, sondern im Gegenteil geradezu sittenverderblich. Alle die dem italischen Schäferdrama oder der spanischen oder französischen Schäfernovellistik entnommene oder nachgeahmte Sentimentalität und Zierlichkeit war nur ein dünner Firnis, hinter dem die Barbarei mit Macht hervorbrach, und alle die süßlichen Phrasen und bombastischen Tiraden reichten weder aus, das brutale Saufboldwesen der Männer zu zähmen, noch die Genußsucht der Frauen zu zügeln. Man kann, ohne Furcht widerlegt zu werden, sagen, daß die ganze, dem Auslande nachgeäffte deutsche Bildung dieser Zeit eine Lüge gewesen sei. Glücklicherweise wurde das eigentliche Volk von dieser Lüge nicht bis zur Unheilbarkeit angesteckt, wie das bei den höheren Ständen der Fall war. Ausnahmen gab es selbstverständlich, und wir werden auch in der Frauenwelt auf solche stoßen. Aber Ausnahmen bilden nicht die Regel und diese war, daß unter der glatten Oberfläche heuchlerischer Geziertheit ein Abgrund von Roheit und Wüstheit lag, der oft genug die lügnerische Decke tobend beiseite schob. Von anderem zu schweigen, will ich hier nur an die unflätige Raserei der Tanzfreuden erinnern, wie sie im »Simplizissimus« geschildert ist. 34. Kapitel des 1. Buches. (D. Verf.)

Wie sich die mittelalterlichen Burgen der deutschen Aristokratie im Laufe des Jahrhunderts nach den Vorschriften des welschen Baustils zu modernen Palästen umbildeten, gerade so wirkten die Einflüsse der italischen und französischen Renaissance auf das deutsche Hofleben in seinem ganzen Umfange. Die katholischen Höfe, namentlich die geistlichen, lebten so ziemlich das ganze Jahrhundert hindurch auf dem Fuße schwerfälligen Pompes fort, auf dem sie sich nach dem Muster päpstlicher Hofhaltung eingerichtet hatten. Sie waren demnach, obgleich aus politischen Motiven dem französischen Wesen abhold, ebenfalls der Ausländerei verfallen: nur schauten sie, wie schon früher bemerkt wurde, statt nach Paris, nach Rom, Florenz und Madrid. Von letzterem Orte her hatte der kaiserliche Hof die Regeln jener steifleinenen Etikette und jenes umständlichen Schaugepränges empfangen, worin er sich bewegte oder vielmehr nicht bewegte. Mit einer unnahbaren, kleinliche Menschlichkeiten der allerhöchsten Personen zu feierlichen Staatsaktionen aufblasenden Gravität und Grandezza verband sich hier eine Devotion, die den Kaiser und die Kaiserin alljährlich einmal die Purpurmäntel mit Waschschürzen vertauschen ließ, um eine Komödie christlicher Demut aufzuführen. Ein Reisender, der im Frühjahr 1665 Wien besuchte, erzählt: »Den 23. März haben der Kaiser und die Kaiserin zwölf alten Männern die Füße gewaschen, und das hat der Kaiser getan, nachdem er Mantel und Degen abgelegt und ein Schurztuch vorgebunden hatte. Und nach dem Waschen trocknete er jedem die Füße und küßte dieselben. Die Kaiserin schürzte sich auch und wusch zwölf alten Weibern die Füße.« Noch Franz Joseph I. hatte alljährlich gewissenhaft die Zeremonie der Fußwaschung vorgenommen. Ich glaube, auch das letzte österreichisch-ungarische Herrscherpaar Karl und Zita. (D. Hrsg.)

Man muß aber doch sagen, daß das italisch-spanische Wesen, das an den katholischen Höfen im Schwange ging, wenn auch nicht gerade die Sittlichkeit, so doch den Anstand besser bewahrte, als der »stolze, falsche und lüderliche Franzosengeist«, der nach und nach an den protestantischen Höfen Mode geworden. Nicht ohne da und dort wackeren Widerstand zu finden, wie z. B. von Seiten der trefflichen Kurfürstin Anna von Brandenburg, Gemahlin Johann Sigismunds, die inmitten der hereinbrechenden Flitterhaftigkeit und Lockerheit »alla francese« in der schlichten Würde deutscher Hausmütterlichkeit sich darstellte.

Voran gingen in der Verwelschung der kurpfälzische Hof in Heidelberg und der landgräflich-hessische zu Kassel. Dort wurde alles auf französischem Fuß eingerichtet, als der nachmalige jämmerliche »Winterkönig«, Kurfürst Friedrich V., die englische Prinzessin Elisabeth heimgeführt hatte, eines ekelhaften Wüstlings leichtfertige Tochter.

Sie wurde bekanntlich die Herzensflamme des tollen Christian von Halberstadt, eines Hauptbannerträgers des französischen Schwindels. Elisabeth hatte freilich am Hofe ihres Vaters, Jakob I., Eindrücke empfangen, die keineswegs geeignet waren, einen vorteilhaften Einfluß auf die heranwachsende Prinzessin zu üben. Jakob I. war bis in seine alten Tage hinein der Völlerei und widernatürlichen Wollust ergeben, und ein roher, aller Scham barer Ton herrschte an dem Hofe dieses feigen, treulosen, geifernden Tropfes von König. In einer Depesche vom 23. August 1621 schildert der französische Gesandte am englischen Hof, Tillieres, eins der Gelage, wie sie der König zu halten liebte. Er erzählt, wie er sich mit Vorsatz einen Rausch angetrunken, und fährt dann also fort: »Tout haut en présence de tant de Seigneurs que Dames le roi but au grand chose de Madame la comtesse de Buckingham et puit au petit chose de la marquise de Buckingham; et pur conclure ce beau procède, il prit une petite fille, nièce de marquis de Buckingham agée de neuf à dix ans, lui mania tout ce qu'elle portait, puis en toucha le nez de Mr. de Buckingham et au même endroit la baisa pur plusieurs fois.«

Jakobs Nachfolger Karl I. war von vorwurfsfreien Sitten. Dagegen hielt mit dem restaurierten Karl II. die ganze Liederlichkeit der französischen Galanterie und des französischen Mätressenwesens ihren Einzug in London. Hamiltons mit allem Esprit der Pariser Frivolität geschriebenen »Memoires de Grammont« schildern das englische Hofleben unter diesem König von der heiteren Seite. Die ernste Geschichte muß es freilich ganz anders beurteilen. Es war damals die Zeit, wo Messalinen wie die Herzogin von Cleveland in der englischen Gesellschaft den Ton angaben. Wie fabelhaft roh und schamlos es die genannte Dame, eine der Haupt- und Staatsmätressen Karls II., trieb, kann schon der Umstand zeigen, daß sie, um die zahllose Schar ihre Buhler noch um einen, den Lustspieldichter Wycherley, zu vermehren, diesem im gedrängt vollen Theater die seltsame Liebeserklärung zuschrie: »Sir, Ihr seid ein Lump, Ihr seid ein Schuft, Ihr seid ein Hurensohn!«

In Kassel französierte Landgraf Moritz, Philipps des Großmütigen Enkel, eifrigst Hof, Adel und wer sich sonst seinen pädagogischen Experimenten unterziehen wollte. Denn dieser Fürst verriet merkwürdigerweise bereits jenen pädagogischen Tik, der nachmals in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an vielen der deutschen Fürsten bemerkbar wird. Moritz, etwas von einem Schulmeister und etwas von einem Künstler, hatte den besten Willen, seine Umgebung zu bilden, aber offenbar keine Ahnung davon, wie sehr er sich in den Mitteln vergriff, obgleich ihm eine grauenvolle Katastrophe, die 1615 zu Kassel vorfiel, wohl hätte aufmerksam machen können, daß er statt Bildung nur Unsittlichkeit pflanzte. Der Hof Junker von Marschall unterhielt, wie es scheint, ein vertrautes Verhältnis mit Juliane der Frau des Landgrafen. Denn eines Tages nahm er sie in die Arme und küßte sie. Das sah der Hofmarschall von Hertinghausen und hinterbrachte es dem Fürsten. Darauf erschoß der Hofjunker den Hofmarschall meuchlerisch auf offener Straße. Gefangen genommen und prozessiert, wurde er zu einem Martertode verurteilt. Es wurde ihm zuerst die rechte Hand abgehauen, dann dem noch Lebenden der Leib aufgeschnitten und das Herz herausgerissen, das der Scharfrichter dem zuschauenden Landgrafen zeigte. Die Mutter des Hingerichteten und ein ihm verlobt gewesenes Hoffräulein verloren vor Entsetzen ihren Verstand. Die Witwe des ermordeten Hofmarschalls ließ sich von einem Offizier schwängern, und als sie geboren, ließ ihr der Landgraf die Wahl, sich mit ihrem Kinde lebendig einmauern zu lassen oder das Land zu meiden. Sie wählte natürlich das letzte und heiratete ihren Buhlen. Aber dieser vergiftete sich aus Furcht vor der Rache des Landgrafen, der der törichten Meinung gewesen zu sein scheint, mittels grausamer Strafen das wüste Treiben an seinem Hofe bessern zu können, ein Treiben, das er auf der anderen Seite durch seine Hingabe an die Alamoderei so recht hegte und pflegte.

Ein Seitenstück zu dieser alamodischen hessischen Hofgeschichte aus dem zweiten Dezennium des 17. Jahrhunderts bildet eine hannoversche aus dem letzten (1694), die vielbeschriebene Geschichte des Grafen Philipp Christoph von Königsmark und der Kurprinzessin Sophie Dorothea von Hannover, Gemahlin des Kurprinzen Georg, der nach dem Tode der Königin Anna den Thron von Großbritannien bestieg. Königsmark hatte mit der Prinzessin, der Tochter des Herzogs Georg Wilhelm von Celle, von Jugend auf in einem zärtlichen Verhältnis gestanden und es auch nach der Vermählung der Geliebten mit dem Kurprinzen von Hannover fortgesetzt. Der Kurprinz Georg war durchaus nicht berechtigt, den strengen Richter zu machen. Denn er vernachlässigte seine Gemahlin, indem er öffentlich mit seiner Mätresse, der Frau von dem Busch lebte, einer jüngeren Schwester der Mätresse seines Vaters, der Gräfin von Platen. Dieses leidenschaftliche und rachsüchtige Weib gab dem zwischen Königsmark und der Kurfürstin spielenden Roman die Wendung zum Tragischen. Sie selbst verliebte sich nämlich in den schönen, durch sein ritterliches Wesen und seiner galanten Abenteuer weitum berühmten Grafen und beschloß, als er ihren sehr deutlich dargelegten Wünschen nicht willfuhr, sein Verderben. Auf ihre Veranlassung in einer heißen Sommernacht zu einem Stelldichein mit der Prinzessin gelockt, wurde er im Palast überfallen, nach verzweifelter Gegenwehr gefangen und in einem abgelegenen Gelasse ermordet. Diese Behauptung hält Scherr in einer langen Bemerkung selbst nicht aufrecht. Bis jetzt weiß noch niemand, was mit Königsmark geschehen ist. Eine sehr schöne nach den Quellen dargestellte Geschichte dieser Liebestragödie aus dem Barock ist unter dem Titel »Königsmark« von Frieda von Oppeln bei Paul Aretz in Dresden 1924 erschienen. (D. Hrsg.)

Das ganze Jahrhundert, von dem wir hier handeln, strotzt von abschreckenden Beweisen, daß die heilsame Wiederbelebung des deutschen Familiengeistes, wie sie die reformatorische Bewegung mit sich gebracht hatte, den unsittlichen Tendenzen des alamodischen Wesens nicht standzuhalten vermochte. Die protestantischen Kreise hatten in betreff sittlicher Lebensführung vor den katholischen bald nichts mehr voraus – im Gegenteil!

Eine große Mitschuld an den Ausschreitungen fürstlicher Herren und Damen trugen die protestantischen Hoftheologen, deren servile Nachsicht mitunter bis zum Unglaublichen ging.

Hatte doch schon im Jahre 1534 der wackere Sebastian Frank Veranlassung gehabt, in der Vorrede zu seinem »Weltbuch« zu klagen: »Sunst im Papstthum ist man viel freier gewesen, die Laster auch der Fürsten und Herren zu strafen; jetzt muss alles gehofiret sein oder es ist aufrührisch. Gott erbarms!« Zu dem Satze, daß das Luthertum so recht eine Schule des theologischen Knechtsinns gewesen, hat Biedermann recht erbauliche Belege gesammelt Deutschland im 18. Jahrhundert, 2. Band, 1. Abtlg. Leipzig 1880, S. 9. (D. Verf.). Ein Graf von Schaumburg-Lippe hatte auf der Jagd aus Versehen einen Menschen getötet, den er für ein Stück Wild angesehen. Sein Hofprediger redete ihm ein, er brauchte sich keine Skrupel zu machen, da er ohne Absicht gehandelt; »außerdem aber sei er ja auch Herr über das Leben seiner Untertanen!« Übrigens beschränkte sich der sittliche Verfall, die Laxheit der Grundsätze und die Frechheit der Genußsucht, der sinnlose Luxus und die gemeine Prasserei keineswegs etwa auf die aristokratischen Stände; auch der Bürgerstand war vielfach davon verpestet. Hauptursachen waren das politische Verkommen des Bürgertums, die dogmatische Verknöcherung des Luthertums, von der keine sittliche Wirkung mehr ausgehen konnte, ferner die demoralisierenden Einflüsse der Kriegsdrangsale, und endlich das von der Aristokratie gegebene schlimme Beispiel der Mißachtung häuslicher Zucht und ehelicher Treue. Am eifrigsten wurde es nicht selten in Kreisen befolgt, wo man es am wenigsten erwarten sollte, in den akademischen nämlich. Das wüste Leben zwar, das die Studenten zu einer Zeit führten, wo Studententum und Landsknechtstum häufig ineinanderflössen, kann kaum wundernehmen. Aber auffallend ist, daß z. B. in Tübingen, dessen Hochschule sich auf ihre »reinlutherische Lehre« soviel zugute tat, auch in den Familien der akademischen Lehrer ein so grelles Sittenverderben daheim war, daß an den Töchtern und Frauen der Professoren uneheliche Schwangerschaften, Fruchtabtreibungen, Ehebrüche und ein trunksüchtiges, brutales Gebaren häufig gerügt und bestraft werden mußten Dazu Sittengeschichte des deutschen Studententums von Max Bauer, Dresden, Paul Aretz, 1926. (D. Hrsg.). Fast noch widerwärtiger als ein derartiges Tollen war die schleichende Heuchelei der Frauen, die sich nicht entblödeten, verliebte und obszöne Schriften nach Art von Gebetbüchern einbinden zu lassen und so in die Kirchen mitzunehmen Moscherosch (Reclam) Venusnarren S. 77 f. (D. Verf.). Ein Sittenprediger aus dem vorletzten Dezennium des 17. Jahrhunderts ereiferte sich insbesondere darüber, daß die jungen Mädchen – »solche Schnepperlinge«, wie er sie nennt – so unsittsam sich kleideten und so kokett sich benahmen. Er schilt sie »männersüchtige Weibsstücke, die, ehe sie noch von einem Freier oder Bräutigam wissen, ranzen und laufen, sich gleichsam selbst zum Kauf anbieten und durch solche Liebes-Mercanzen sich selbst nicht wenig beschandflecken. Ach Gott, sonst war eine Jungfrau eine Alma; jetzt macht sie sich selbst zur Almoda.« Aller Scham und Scheu vollends entschlugen sich die Soldatenweiber im Verkehr mit der Männerwelt. Im »Simplizissimus« ist zu lesen, zu welchen seltsamen Verrichtungen die Schönen des Lagers, auch die Offiziersfrauen, ihre männlichen Dienstboten mitunter anzuhalten die Laune hatten. »Ich mußte oft der Rittmeisterin, meiner Herrin, bei hellem Tage Flöhe fangen, natürlich nur darum, damit ich ihren alabasterweißen und zarten Leib genugsam sehen und betasten sollte. Dies wollte mir, weil ich auch Fleisch und Blut hatte, in die Länge zu ertragen etwas schwer fallen.« Unweiblichkeiten dieser Art lassen sich denn doch nur begreifen von einer Zeit, der das sittliche Gefühl so sehr abhanden gekommen war, daß sie sogar in ihre »Anstandslehre« die gröbsten Unflätereien zu verflechten nicht anstand.

Indessen gab es in der deutschen Frauenwelt dieser Periode denn doch auch Kreise, zu denen der alamodische Ungeist keinen Zutritt erhielt. In allen Regionen der Gesellschaft treffen wir Frauen, die die guten Gepflogenheiten des deutschen Familiensinns pflegten und die Pflichten der Gattinnen und Mütter redlich erfüllten, oder solche, die sich scheu aus dem Getümmel einer wilden und wüsten Zeit zurückzogen und in der Stille der katholischen Klöster, oder der seit der Reformation aufgekommenen protestantischen Fräuleinstifte – unter denen die Abtei Quedlinburg den ersten Rang einnahm – asketischen Übungen und beschaulicher Betrachtung hingaben. Endlich solche, die, in was für einer Lebensstellung sie sein mochten, mit untadeliger Führung ein lebhaftes und nicht selten auch schaffend sich äußerndes Interesse an den religiösen, gelehrten und dichterischen Bestrebungen ihrer Zeitgenossen verbanden. Die Blaustrümpfelei scheint sich freilich da und dort auch sehr unangenehm gemacht zu haben. In der 8. Satire Rachels findet sich ein derber Ausfall auf die dichtenden Frauen, der freilich insbesondere auf frivol und lasziv dichtende gemünzt gewesen zu sein scheint:

»Ja, endlich haben wir erlebt die güldnen Jahren,

Daß auch das Weibervolk läßt Spuhl und Haspel fahren

Und macht ein Kunstgedicht ...

Die Schriften sind fürwahr Gezeugen unserer Herzen;

Die keusch ist von Natur, die wird nicht unkeusch scherzen.

Das bild ich mir gewiß und ohne Zweifel ein:

Die so wie Thais spricht, die wird auch Thais sein.«

Manche klösterliche Genossenschaft ragte aus der trüb und ungestüm wogenden Flut des Jahrhunderts wie eine Insel der Unschuld, des Erbarmens und einer auf verständige Ziele verständig abzielenden Frömmigkeit hervor.

Auf katholischer und protestantischer Seite zeichneten sich Frauen aristokratischer und bürgerlicher Geburt als Muster frommen Wandels aus – wie jene drei dem Kaiserhaus entstammten Nonnen, Margaretha, Tochter Kaiser Maximilians II., Maria Christina und Eleonore, Töchter des Erzherzogs Karl – oder als theologische Streiterinnen – wie jene Anna Owena Hoyer aus Holstein, die tapfere, obzwar etwas phantastische Befehderin der lutherischen Orthodoxie, und die noch berühmtere Anna Maria von Schurmann aus Köln, die, nach Holland übergesiedelt, die Hand des Dichters Cats ausschlug, um ganz den Wissenschaften zu leben, sich vierzehn Sprachen aneignete, ein wahres Kompendium von Gelehrsamkeit wurde, den Protestantismus in Disputationen mit den Jesuiten verfocht, auch im Lautenspiel und in der Stickerei die Meisterschaft errang, sich als Malerin und Kupferstecherin mit Glück versuchte und ihren wohlerworbenen Ehrentitel der »holländischen Minerva« auch durch sittsamen Wandel rechtfertigte.

Endlich als Sängerinnen religiöser Lieder, wie die Kurfürstin Luise Henriette von Brandenburg, Gemahlin des Großen Kurfürsten, der das berühmte Lied: »Jesus meine Zuversicht« zugeschrieben wurde; ferner die Landgräfin Anna Sophia von Hessen-Darmstadt, die beiden Gräfinnen Ludmilla Elisabeth und Aemilia Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt und die Freifrau Katharina Regina von Greifenberg. In der weltlichen »Poeterey« galt Sibylla Schwartz aus Greifswald ihrer Zeit für ein »Wunder«, und die wenigen auf uns gekommenen Proben ihres Talentes sind für ein siebzehnjähriges Mädchen, als das sie gestorben, allerdings eigentümlich genug. Es muß ein glutvolles Herz unter diesem kaum aufgeblühten Mädchenbusen geschlagen haben. Ein Herz voll Milde, Heiterkeit und hilfreicher Frömmigkeit dagegen schlug in der Brust der Prinzessin Elisabeth von Baden-Durlach, Tochter des Markgrafen Georg Friedrich, die erst gegen das Ende des Jahrhunderts hin unvermählt gestorben ist. Sie gehörte ebenfalls zu den Dichterinnen ihrer Zeit und hat eine Sammlung von Sinnsprüchen in deutsche Verse gebracht, in deren Auswahl ein edles, in Leiden geprüftes und bewährtes Gemüt sich bekundet, die in ihrer Klarheit und gedrängten Kraft vor der nebelhaften und gedunsenen Phrasenmacherei der meisten Poeten von damals gar vorteilhaft sich auszeichnen.

Von den bei Zell, die Fürstentöchter des Hauses Baden, S. 47 ff. Weimar, Jahrb. II, 216 aus dem Originaldruck »Tausendt Merkwürdige Gedenck-Sprüch auss vnterschiedlichen Authoren zusammengezogen und in teutsche Verse übersetzt«, Durlach 1685, mitgeteilten Sprüchen wollen wir etliche hersetzen:

»Die Tugend hat die Art des Palmbaums angenommen;

Je mehr sie wird gedruckt, je höher wird sie kommen.

Die Seele lässet sich zu keinem Glauben zwingen;

Der Grund der Wahrheit muß nur dies zuwegen bringen.

Bei manchem hat gar oft der Adel des Geblüts

Verändert und verderbt den Adel des Gemüts.

Die wahre Tapferkeit läßt sich darinnen sehen,

Daß sie den Lastern wird allzeit entgegen stehen.

Wie nach dem Regen oft die Sonne pflegt zu scheinen,

So sammlet man mit Freud', was man gesät mit Weinen.

O wieviel Eitelkeit find't sich in denen Sachen,

Darum die Menschen sich viel Müh' und Arbeit machen.« (D. Verf.)

Es ist tröstlich, in einer Zeit, wie das 17. Jahrhundert gewesen ist, in einer Zeit, deren ganze Bildung im Grunde nur eine lackierte Barbarei Als charakteristischen Zug führe ich an, daß in wohleingerichteten adeligen Häusern der »Magister«, d. h. der Lehrer der Kinder, schlechter besoldet war als der Kutscher und der Lakei. Nach einem Haushaltungsbuche des kursächsischen Ritters Georg v. W., Erb-, Lehn- und Gerichtsherrn auf B. und L., das von 1661 bis 1670 reicht, hatte der Magister 9 Rthlr. 12 Gr., der Kutscher dagegen 11 Rthlr. 16 Gr. und der Lakai 10 Rthlr. Jahreslohn. Die Köchin erhielt 11 Rthlr. 8 Gr., die Hausmagd 6 Rthlr. 3 Gr., die kleine Magd 6 Rthlr. 3 Gr., die Aufwartemagd 6 Rthlr. jährlich, die Kühehüterin 20 Gr. vierteljährlich. Bergfeld, Zeitschrift f. d. Kulturgeschichte 1858, S. 135. (D. Verf.) war, in einer Zeit, wo kirchliche Disziplin und Strafjustiz mittels scharfer Unzuchtstrafen die zügellose Geschlechtslust vergeblich zu bändigen suchten Wie dabei an vielen Orten verfahren wurde, mag der folgende, Karches Jahrbüchern von Koburg entnommene Fall vom Jahre 1658 veranschaulichen. »Den 2. Aprilis wurde Hanns Wirth, ein Fuhrknecht aus Thüringen, weil er eine Dirne geschwächt und ihr die Ehe versprochen hatte, überdies noch eine andere geschwächt und ihr ebenfalls die Ehe versprochen hatte, als man die Kirche ausläutete, auf den Stein am Kirchturm an das Halseisen geschlossen, allwo er und die beiden Dirnen mit Strohkränzen die Predigt über stehen mußten.« Später wurden gefallene Mädchen »ausgepaukt« und des Landes verwiesen. Der Amtsdiener führte sie nämlich mit einer Trommel, die er von Zeit zu Zeit rührte, dreimal um den Marktplatz und hierauf, nachdem sie Rutenstreiche erhalten hatte, zum Tore hinaus. (D. Verf.) – es ist tröstlich, in einer solchen Zeit doch auch wieder auf lautere, schöne, rein menschliche Züge in dem Verhalten der beiden Geschlechter zueinander zu stoßen. Wenn berichtet werden mußte, daß die Anreizung zur Sittenlosigkeit von den höheren Ständen ausgegangen, so ist es nur billig, zu erwähnen, daß gerade in dieser Gesellschaftssphäre auch Beispiele sich finden, die beweisen, daß gute Sittenzucht und die Achtung vor fraulicher Ehre und Würde in der deutschen Aristokratie denn doch nicht ganz erstorben waren. Mehrere Fürstenhäuser hielten der alamodischen Zersetzung des heimischen Familienlebens gegenüber an dessen Reinheit und Traulichkeit fest. Außerdem gab es sogar wie im 16. Jahrhundert so auch im 17. deutsche Fürsten, die sich bei ihren Herzensneigungen weder das Vorurteil der Kastenverhältnisse noch die eingerissene duldsame Ansicht über das Mätressenwesen zunutze machen wollten, sondern ihre Erwählten, Mädchen bürgerlichen Standes, in aller Form Rechtens heirateten. So der Herzog Rudolf August von Braunschweig-Lüneburg, der nach dem Tode seiner ersten Gemahlin die Elisabeth Rosine Menthe, Tochter eines Barbiers zu Minden, liebgewann und dem ebenso schönen wie sittsamen Mädchen seine Hand anbot. »Ihr sollt nicht meine Unke, sondern meine rechte Gemahlin sein und bleiben«, sagte der Fürst zu ihr, als er sich im Juli 1681 auf dem Landhause Hedwigsburg mit ihr trauen ließ. Der nach zwanzigjähriger glücklicher Ehe kinderlos Gestorbenen wurde die Grabschrift gesetzt: »Vixit in praeclarum modestiae et pietatis exemplum.« Auch der in der deutschen Soldatengeschichte unter dem Namen des alten Dessauers berühmte Fürst Leopold I. von Dessau erkor sich ein bürgerliches Mädchen zur Frau, die Anne Luise Föhse, Tochter eines Apothekers zu Dessau. Der Kaiser erhob sie in den Reichsfürstenstand, damit ihre Söhne für sukzessionsfähig erklärt werden könnten. Sie muß eine ganz vortreffliche Frau gewesen sein, denn sonst hätte der harsche und barsche Kriegsmann, ihr Gemahl, dessen Rauheit nicht selten stark ins Brutale spielte, wohl nicht mit so unverbrüchlicher Achtung und Treue an ihr gehangen.

Ein Zwischenfall

Galanter Kupferstich um 1795