|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn wir uns die Bedingungen vergegenwärtigen, unter denen der griechische Künstler der guten Zeit schuf, so müssen wir gestehen, dass es nicht bloss die angeborene Begabung war, der eine so lange Reihe schlechthin vollkommener Werke ihr Dasein verdankt. Viele glückliche Umstände mussten zusammentreffen, um die Entstehung von Werken zu ermöglichen, von deren Antlitz die Vollendung wie ein Lächeln strahlt.

Wenn wir uns die Bedingungen vergegenwärtigen, unter denen der griechische Künstler der guten Zeit schuf, so müssen wir gestehen, dass es nicht bloss die angeborene Begabung war, der eine so lange Reihe schlechthin vollkommener Werke ihr Dasein verdankt. Viele glückliche Umstände mussten zusammentreffen, um die Entstehung von Werken zu ermöglichen, von deren Antlitz die Vollendung wie ein Lächeln strahlt.

Bei uns steht die Kunst ausserhalb des Lebens sozusagen. Sie gilt als ein entbehrlicher Schmuck, dessen völliges Verschwinden aus unserem Dasein nur von einer verschwindend geringen Minderzahl von Menschen bemerkt und betrauert werden würde. Ja die Künstler selbst, und gerade die besten, empfinden ihr Schaffen als etwas, das im letzten Grunde zwecklos, spielerisch und überflüssig ist, weil es nicht aufs Ganze zielen darf. Es kann ihnen keine Freude machen, für ein geschmackloses Zimmer ein Bild zu malen oder, wenn's höher kommt, in einem unserer gewöhnlichen Zinshäuser ein paar Räume künstlerisch einzurichten, oder selbst in eine unsrer trostlosen Strassen ein ganzes Haus hinzustellen; immer ist es die von allen guten Geistern der Kunst verlassene Nachbarschaft, die ihnen die Genugtuung über das eigene Werk verderben muss.

Kommt ein solcher Künstler nach Pompeji, wo uns durch die sonderbarste Fügung des Geschicks die äusseren Formen des antiken Lebens in ihrer Ganzheit erhalten sind, so muss ihn die tiefste Trauer ergreifen. Denn schon hier, in der wundervoll bunten, heimlichen, kleinen römischen Provinzstadt sieht er seinen Traum verwirklicht, sieht hier, wie die Kunst das Leben ihrer Bewohner erfüllte, belebte, durchdrang wie Blut die Adern unseres Körpers. Wie aber müsste ihm erst zu Mute werden, wenn ihm ein Spaziergang durch das Athen des fünften oder vierten Jahrhunderts vergönnt wäre!

Hier würde ihm eine Wirklichkeit entgegentreten, die er kaum als Möglichkeit zu ahnen gewagt hatte. War ihm die Kunst in Pompeji als eine freundliche und anmutige Begleiterin des einzelnen Menschen erschienen, so würde er hier die erhabene Gefährtin der höchsten Augenblicke im Leben des ganzen Volkes in ihr erkennen, die jene Augenblicke zu Ewigkeiten umschafft, indem sie ihnen Denkmäler setzt und diese mit ihrem unendlichen Schimmer umgiesst. Mit anderen Worten, er würde erkennen, dass hier der Kunst das Unmögliche deshalb gelang, weil sie seit Jahrhunderten fast ausschliesslich zur Lösung der höchsten Aufgaben berufen worden war.

Sie musste den Göttern ihre Häuser bauen und diese festlich schmücken. Sie hatte die grenzenlose Aufgabe, den Gottesgedanken mit einem Leib zu umkleiden, dem man seine Göttlichkeit glaubte. Sie musste die Geschenke herstellen, die das gesamte Volk oder der einzelne Mensch den Göttern darbrachte und im Tempel oder in dessen heiligem Umkreis aufstellte, Dankgeschenke meistens, Wahrzeichen errungener Siege. Sie schmückte die Gräber, verherrlichte die Toten und tröstete die Hinterbliebenen durch den traulichen Schein des Lebens.

Sie war Gelegenheitskunst, und wenn Goethe gesagt hat, jedes gute Gedicht sei eigentlich ein Gelegenheitsgedicht, so hat er eine Wahrheit ausgesprochen, die auch für die Werke der bildenden Kunst gilt.

Blindlings ins Blaue hinein schafft der moderne Künstler, malt oder meisselt, was ihm seine Laune eingiebt, ohne Gedanken an bestimmte Bedürfnisse, denen sein Werk genügen soll. Dann schickt er es auf den Markt, wo es unter hunderten seinesgleichen des Käufers harrt, den ihm die Laune des Zufalls sendet oder vorenthält. Wie selten tritt der ersehnte Fall ein, dass ein Vernünftiger beim Künstler ein Bildwerk bestellt, ihm die Umgebung zeigt, in der es wirken, die Bedürfnisse, denen es dienen soll. Wie gut hatte es da doch die Künstlerschaft jener alten Tage! Da alle Kunst bestellte Kunst war, Kunst auf Vorrat sozusagen es nicht gab, war es in jedem einzelnen Fall möglich, die Bedingungen, die der jeweilige Zweck, Ort, Lichteinfall usw. schuf, bis ins Kleinste zum Vorteil des Werks auszunützen.

Also eine Kunst, die mit dem Dienste der Götter aufs innigste verquickt und daher mit dem Leben des Menschen untrennbar verbunden, die eine Gelegenheitskunst im höchsten Sinne des Wortes und dem Menschen nötig ist wie das Wasser und das Brot: dies war die griechische Kunst in ihrer guten Zeit.

Und sie war einheitlich. Sie war eine grosse einheitliche Raumkunst, von der wir Heutigen wenigstens den Begriff wieder zurückerobert haben, die Sache freilich noch nicht. Wir haben ja vor lauter Künsten beinahe die Kunst selbst verloren; damals aber vereinigten sich Baukunst, Bildhauerei und Malerei zu Wirkungen, die jede von ihnen einzeln vergebens angestrebt hätte. In reichem farbigen Schmuck erhob sich das Haus des Gottes, die Bemalung verdeutlichte und verstärkte die Sprache seiner Bauglieder, die Skulpturen des Giebels und des Frieses erfüllten denselben Zweck, während die der Metopen die Ruhe der umgebenden Architektur durch lebhafte Bewegung unterbrachen und belebten. Im Innern des Hauses aber erhob sich das Bild des bewohnenden Gottes selbst, sicherlich auch es mit dem umgebenden Raum zu einer grossen Wirkung zusammengefasst, auch es mit dem Aufgebot aller Künste verherrlicht. Nur die altchristliche Basilika mit dem geheimnisvoll erglänzenden Bilderbuch ihrer Mosaiken und der gotische Dom mit seinen Skulpturen, die in ihrer architektonischen Aufgabe aufzugehen scheinen und deren jede doch ein reiches und beseeltes Leben lebt, haben diese geschlossene und lebendige Einheit der Kunstwirkung wieder erreicht.

Gewiss musste, um sich einer solchen Gesamtheit als dienendes Glied einzufügen, das einzelne Kunstwerk sich in seinen Wirkungsansprüchen in etwas herabstimmen, es musste, wie man bis vor kurzem noch mit einem leisen verächtlichen Beiton sagte, »dekorativ« sein. Wir aber wissen seit Fechner, der dieses ästhetische Gesetz mit mathematischer Exaktheit nachgewiesen hat, dass nur durch die Verringerung der Multiplikanten eine Multiplikation künstlerischer Wirkungsfaktoren entstehen kann, dass aber dann diese an sich geschwächten Faktoren in ihrer Multiplikation unendlich wirksamer sind als jeder einzeln.

Dieser grossen und planvollen Organisation der künstlerischen Wirkungen stand wie der Vater dem Kinde eine gleich grosse und planvolle Organisation der künstlerischen Kräfte gegenüber. Nur durch den Werkstättenbetrieb wird die Entstehung von Raumkunstwerken wie die oben genannten ermöglicht. Die Werkstatt war die künstlerische Gesamtpersönlichkeit, der sich die einzelnen Individualitäten unterordnen mussten. Wer waren die Künstler, die unter der Leitung des Phidias die Skulpturen des Parthenon gearbeitet haben? Wir wissen nichts von ihnen, sie waren keine »Persönlichkeiten«, und sie selbst würden wohl am herzlichsten gelacht haben, wenn man ihnen gesagt hätte, dass man sich jemals für ihre »Individualität« interessieren könnte. Nein, sie gaben sich an ihr Werk hin, sie verloren sich an ihr Werk, wie eine echte Mutter all ihre Lebenskraft ihren Kindern giebt, zur Ausbildung einer »harmonischen Persönlichkeit« hatten sie keine Zeit, kümmerliche, arme Arbeitsmenschen, die sie wohl waren. Aber ihr Werk steht da, riesengross noch in seiner Zertrümmerung, ein Gipfel des Menschentums.

Ach wie gerne möchte mancher moderne Künstler in den Schatten der Namenlosigkeit untertauchen, wie gerne ein gutes Teil seiner vielgepriesenen »Individualität«, dieser fragwürdigen Erfindung künstlerisch armer Zeiten, dahingehen, um an der Entstehung eines solchen Werks mitarbeiten zu können, bescheiden und treu! War der gotische Kunsthandwerker, wenn er abends aus seiner Bauhütte heraustrat und zum Dom emporblickte, der wie ein vielstimmiger steinerner Hymnus in den farbigen Himmel der Dämmerung empordrang, war er nicht glücklicher als der zeitungspapierumrauschte Klinger?

Nichts giebt uns heute eine sichrere Gewähr der Wendung zum Bessern in der Zukunft unsrer Kunst als das Wiederaufleben des Kunstwerkstättenwesens, die Verdrängung des Künstlers durch den Kunsthandwerker. Rodin hat einmal gesagt: »Die Unterdrückung der Zünfte hat den wahren Künstlerhandwerker getötet, der wenig danach fragte, sein Werk mit seinem Namen zu zeichnen oder reich und berühmt zu sein; es genügte ihm vollkommen, von seiner Zunft geschätzt zu werden.« Dieselbe Ueberzeugung, dieselbe Sehnsucht nach den gesunderen Zuständen früherer Zeiten lebt in allen unseren besten Künstlern. Freilich, noch vor ganz kurzer Zeit hatte man über diese Dinge völlig andere Anschauungen, die ich vielleicht am besten charakterisiere, wenn ich einen Satz aus der noch immer vielverbreiteten »Geschichte der griechischen Plastik« von Johannes Overbeck, weiland Professor der Archäologie in Leipzig, hier anführe. Dieser Kunstverständige bespricht nämlich die uns aus dem Altertum zugekommene Kunde über die kunsthandwerkliche Thätigkeit des Phidias mit folgenden Worten: »Ganz und gar verdächtig (!) sind auch die Nachrichten, welche Phidias als Ciseleur oder Goldschmied hinstellen und ihm Dinge wie sehr naturwahr in Gold getriebene Fische u. dgl. beilegen; man wird gut thun, einen derartigen Zug aus dem Bilde des Phidias, das er nicht bereichert, sondern trübt, zu streichen!«

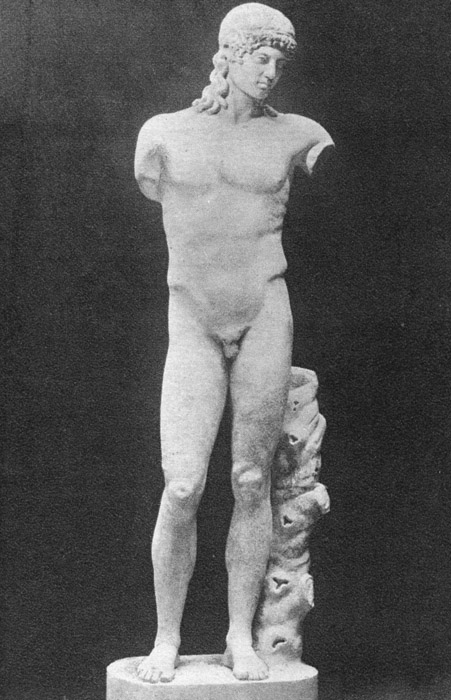

Der Parthenon ( Nordwestansicht). Athen, Akropolis