|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die bei weitem am besten erhaltenen Reste der Parthenonskulpturen sind die des Frieses, von dem ungefähr drei Viertel gerettet sind; der gegenwärtige Bestand verteilt sich auf das Britische Museum und Athen, hier wieder auf den Parthenon selbst und das Akropolismuseum. Auch hier haben wir von manchem nur durch Carreys (hier besonders schönen) Zeichnungen Kunde.

Die bei weitem am besten erhaltenen Reste der Parthenonskulpturen sind die des Frieses, von dem ungefähr drei Viertel gerettet sind; der gegenwärtige Bestand verteilt sich auf das Britische Museum und Athen, hier wieder auf den Parthenon selbst und das Akropolismuseum. Auch hier haben wir von manchem nur durch Carreys (hier besonders schönen) Zeichnungen Kunde.

Während die Giebelkompositionen mit ihren zwei gegenwirkenden Bewegungen dem Wesen des Dramas, das im Konflikt beruht, verwandt sind, während ferner die Metopen mit ihrer knappen, lebhaften, figurenarmen Erzählung an die Ballade erinnern, hat der Fries sehr deutlich einen ruhig-epischen Zug; ja sogar die retardierenden Elemente, deren das richtige Epos nicht entbehren kann, fehlen ihm nicht.

Der Gegenstand dieser Erzählung ist längst erkannt als der Festzug der sogenannten »grossen Panathenäen«, die alle vier Jahre gefeiert wurden, an denen das ganze Volk sich beteiligte und die in der Überbringung eines grossen, von erlesenen athenischen Mädchen und Frauen reich gestickten Peplos für das alte Kultbild der Athena im Poliastempel und in der Darbringung eines Hekatombenopfers auf der Akropolis gipfelten. Jenen alten Athenatempel sollte, wie die neueste Forschung gezeigt hat, das neue prächtigere Haus ersetzen, in dieses auch das alte hochheilige Standbild der Göttin versetzt werden; Pläne des Perikleischen Anhangs, die später an dem Widerstand der konservativen Priesterpartei scheiterten. Von ihrem Vorhandensein zeugt aber mit in erster Linie die Anordnung und die Erzählung des Frieses. Dieser lässt nämlich den Zug an der Westseite des Tempels beginnen, führt ihn dann um die beiden Langseiten herum und lässt ihn an der Ostseite, also vor dem Parthenon selbst, ankommen; hier auch sitzen, unsichtbar den Augen der Menschen, die versammelten Götter, den Zug erwartend, und hier ist endlich auch, als im Innern des Tempels geschehend gedacht, die Empfangnahme des Prunkgewandes für das Athenabild geschildert.

Der Westfries zeigt teils noch die Vorbereitungen des Zuges, teils diesen selbst in voller Bewegung. Jünglinge, die sich erst noch die Sandalen festbinden oder den Mantel umlegen, andere, die ihr Ross zäumen oder es am Halfter führen oder das scheugewordene bändigen, andere, die schon aufgesessen sind und wohlgemut davongaloppieren. Die meisten völlig nackt, nur mit dem über der Brust zusammengehefteten kurzen Mäntelchen bekleidet, während andere ausserdem den leichten, hochgeschürzten Leibrock tragen, wieder andere mit Helm und Panzer kriegerisch gerüstet sind. Eine besondere Zierde einiger unter ihnen bildet der grosse, flache, breitrandige Hut, wie ihn auch Hermes, der junge Gott, gerne trägt. Ihre Pferde sind klein, starkhalsig, mit langen Schweifen und gestutzten Mähnen, voll mutigen Feuers. Wie die jungen Edelleute – denn im alten Athen war das Reiten ausschliesslich ein Sport der Aristokratie – alle zu Pferde sitzen, leicht, sicher und elegant, das ist eine Freude mit anzusehen, und man spürt bei dieser Schilderung den freudigen Stolz Athens auf seine berittene junge Aristokratie deutlich durch.

In langen Reihen galoppieren sie nun den Nordfries entlang, nicht gerade parademässig strenggeordnet, sondern fröhlich durcheinander, oft wenden sie sich nach den Hintermännern um und schon werden Ordner in langen Mänteln sichtbar, mit heftigen Gebärden und lauten Rufen den Zug hemmend. Zahlreicher treten sie neben den Viergespannen auf, die nun folgen. Auf erst ruhig stehenden, dann immer wilder einherfahrenden zweirädrigen homerischen Streitwagen steht je ein Wagenlenker in dem lang herabfallenden, hart unter der Brust gegürteten Gewand, das jetzt durch die berühmte delphische Bronzefigur aller Welt vertraut ist, und daneben ein vollgerüsteter Krieger, der das Parade-Kunststück zeigt, wie man auf den in voller Fahrt befindlichen Wagen aufspringt und wieder von ihm abspringt. Vor den Kriegswagen zieht eine Gruppe bärtiger Männer in Mänteln einher, mit heiligen Ölzweigen in den Händen, vor diesen je ein Kitharaspieler und Flötenspieler, dann wieder Jünglinge, die Amphoren mit dem Opferwein auf den Schultern tragen, Knaben mit flachen Körben, darin die Opferkuchen liegen, und endlich die Reihe der Opfertiere, dichtwollige Widder und breitgehörnte Rinder.

Wir biegen um die nordöstliche Ecke und sind vor der Hauptfront des Tempels angelangt: dort, wo die Götter warten. Mit einem Schlage ist alles verändert, auf die laute Bewegung dort ist hier die stillste Ruhe gefolgt. Ergreifend geradezu, wie das feierliche und nachdrucksvoll wiederholte Anschlagen desselben Akkordes, wirken die dreizehn ganz stillen, einander fast völlig gleichen herrlichen Mädchengestalten der Ecke zunächst, die, Opferkannen, -schalen und Räuchergefässe bringend, den Zug eröffnen. Mit kleinen Schritten, dicht verhüllt, das scheue, langlockige Köpfchen gesenkt, so schreiten sie einher; sie, ungewohnt aus der züchtigen Hut des Hauses hervorzutreten und den Blicken der Menge sich zu zeigen. Sie werden von den schon Angekommenen erwartet, Männern, die in ruhigem Gespräch beisammen stehen, auf ihre langen Stäbe gestützt. Und nun, den grössten Teil der Mitte dieses Frieses einnehmend, in grösserem Massstab als die Menschen gebildet, die mit Athena vor ihrem Tempel versammelten zwölf Götter, bereit, die Huldigung des frommen Volkes freundlich entgegenzunehmen. Sie sind natürlich alle in Vorderansicht sitzend zu denken, was der flache Reliefstil des Frieses nicht bilden konnte, und die fünf Personen, die die Reihe der Götter in der Mitte unterbrechen, sind einem bekannten Gesetze des Bas-Reliefstils gemäss als hinter den Göttern befindlich zu denken, nämlich im Innern des Tempels.

So gesehen sitzt Athena neben Zeus in der Mitte der Olympischen, zu ihrer Rechten (wie sich hier gebührt) Poseidon, zur Rechten von Zeus Hera mit einer himmlischen Dienerin. Dann folgen nach rechts Ares, Demeter, Dionysos, Hermes, nach links Hephästos, Apollon, Artemis, Aphrodite mit Eros.

Hier nun hat der Künstler mit Anspannung seiner höchsten Kraft auch wirklich ein Höchstes gegeben. An diesen Gestalten werden sich die Augen der Menschen nie satt sehen. Novalis sagt einmal von einer Figur seines Romans, bei der er augenscheinlich an Goethe gedacht hat: »Und wo er stand, schien er für alle Ewigkeit stehen zu wollen.« So sind auch die scheinbar so zwanglosen und doch so edlen und grossen Gebärden, Stellungen, Bewegungen dieser sitzenden Göttergestalten wie von einem Hauch von Ewigkeit umwittert. Wie gross und ruhig sitzt der Götterkönig da, und doch wie schlicht und natürlich! Mit was für einer machtvollen und doch gehaltenen Gebärde entschleiert sich, ihm sich zuwendend, seine hehre Schwester und Gemahlin! Und wie innig hat dieser grösste Künstler seine liebe Göttin Athena angeschaut, wie unendlich liebenswürdig sitzt sie da, ganz still und mädchenhaft; es ist, als ob der Meister mit seinen leisen Mitteln ihre verhaltene Rührung beim Anblick ihres treuen Volkes hätte schildern wollen. Und wieder die schlichte Würde Poseidons, und drüben in lebhafteren Gebärden und Stellungen, die aber alle von einem immanenten höchsten Adel beherrscht sind, die kecke Götterjugend, zu der sich die freundliche Demeter gesellt hat …

Ihr wandelt droben im Licht

Auf weichem Boden, selige Genien!

Glänzende Götterlüfte

Rühren euch leicht,

Wie die Finger der Künstlerin

Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende

Säugling, atmen die Himmlischen;

Keusch bewahrt

In bescheidener Knospe,

Blühet ewig

Ihnen der Geist,

Und die seligen Augen

Blicken in stiller

Ewiger Klarheit.

So, wie Hölderlin die Götter Griechenlands in seinem sehnenden Herzen gehegt, sind sie hier leibhaft vor unseren Blicken versammelt.

Im Tempel empfängt der Oberpriester den schweren Peplos aus den Händen eines dienenden Knaben, es ist, als ob er die reichen Stickereien bewundernd betrachte. Neben ihm die hohe Priesterin ist im Begriff, herankommenden Mädchen Polsterstühle abzunehmen, die nach Furtwänglers einleuchtender Vermutung für die Götter bereit gestellt werden, die am hohen Festtag ihrer Tochter und Schwester diese und ihr schönes neues Haus besuchen.

Die Schilderung des Zuges auf der linken Seite der Ostfront und an der südlichen Langseite des Tempels fügt der besprochenen Hälfte des Frieses keine wesentlichen neuen Momente der Erzählung hinzu, darf es auch gar nicht, da die beiden fürs Auge getrennten Züge als dicht nebeneinander hingehend gedacht sind, als ein und derselbe Zug, hier von der einen, dort von der entgegengesetzten Seite gesehen. Völlig ungriechisch wäre es nun freilich gewesen, diesen Gedanken pedantisch durchzuführen und den Nordfries Motiv für Motiv auf der Südseite zu kopieren.

Überblicken wir nun die gesamte Leistung, so werden wir zunächst der Grundidee unsere Bewunderung nicht versagen. Es war keine kleine Neuerung und kein kleines Wagnis, bei der Schmückung eines Tempels von dem für diesen Fall bereiten Typenrepertoire einmal gänzlich abzusehen und statt nach den üblichen mythologischen oder historischen Erzählungen nach einer Darstellung aus dem gegenwärtigen, wirklichen Leben zu greifen. Und es war ein schöner Gedanke, der Stadtgöttin, um sie zu ehren, das Herrlichste und Grösste zu zeigen, das man hatte: eine glänzende Exhibition der ganzen Volkskraft. Alles, die reisige adelige Jugend, die schamvolle Schönheit der Jungfrauen, die Würde der Männer und Greise, wurde zur Schau für die Göttin aufgerufen, es ist, wie wenn man Monarchen durch Truppenparaden ehrt. Dieser grosse Gedanke, der dem Panathenäenfestzug zu Grunde lag, ist im Phidiasischen Fries für alle Ewigkeit monumentalisiert worden. Auch hier hat die griechische Kunst ihren hohen Beruf erfüllt, den höchsten und seligsten Momenten des Lebens festliche, dauernde Denkmäler zu setzen.

Über die Komposition des Frieses, ihren epischen Charakter, die retardierenden Momente, das Musikalisch-Symphonische in der Ablösung heftiger Bewegung durch feierliche Ruhe ist das Wesentliche schon gesagt. Die Behandlung im einzelnen hat in grossen Zügen dem Maler vorgearbeitet, daher dürfen wir die höchste Kunst der oben beschriebenen Giebelskulpturen hier nicht suchen wollen. Dass Phidias selbst nicht nur die Anlage im ganzen und grossen bestimmt, sondern auch einzelnes (die Götterversammlung und etwa die Mittelgruppe) selbst gezeichnet habe, sollte nicht bezweifelt werden. So hat in vielbeschäftigten Renaissance-Ateliers der Meister selbst in bestellten Porträts z. B. nur den Kopf, in Altarbildern die wichtigsten Figuren gemalt, und konnte es ruhig thun, weil die Einheitlichkeit des Werkstättenstils so gross war, dass die Unterschiede der Arbeit kaum merkbar wurden.

Dagegen ist der Anteil des Phidias an den Metopen, nach dem Erhaltenen zu schliessen, sicherlich gleich Null gewesen, während wir schon von den wenigen zufällig geretteten Giebelfiguren mindestens drei (Kephalos, zwei der Moiren), die zum Allerhöchsten der griechischen Kunst gehören, nur seiner Hand zutrauen durften. Daraus müssen wir den Schluss ziehen, dass auch manches, wenn nicht vieles, von dem Verlorenen seiner Urheberschaft sich rühmen durfte. Höchst verwunderlich ist es, dass darüber in der antiken Überlieferung nichts gewisses gesagt ist. Um so fester ist schon in ihr sein Name mit dem goldelfenbeinernen Tempelbild der Athena Parthenos verbunden; neben seiner Pracht und mystischen Wirkung schien offenbar den Besuchern der übrige plastische Tempelschmuck kaum der Rede wert.

An Nachbildungen dieses etwa zwölf Meter hohen Tempelbildes nun leiden wir keinen Mangel, vor allem hat die griechisch-römische Kleinplastik zahlreiche Erinnerungen daran aufbewahrt. Unter den hier in Betracht kommenden Denkmälern nimmt noch immer die am Varvakeion in Athen gefundene, aus römischer Zeit stammende Statuette den ersten Rang ein.

Ruhig und aufrecht steht die Göttin auf rechtem Standbein da, das linke Spielbein ein wenig seitwärts gesetzt. In der rechten Hand, deren Rücken auf einer Säule aufruht, trägt sie eine geflügelte Nike, mit der Linken hält sie den Rand des auf den Boden gestellten runden Schildes gefasst, der aussen in der Mitte mit einem geflügelten Medusenhaupt verziert ist. Sie trägt Sandalen, Chiton, Ägis und Helm. Der Chiton ist der dorische, ärmellose, so dass die vollen, kräftigen Arme nackt sind; er ist über dem Überschlag gegürtet und der Stoff ist unter der Gürtung etwas heraufgezogen, so dass Bausche entstehen; von den beiden Enden des Überschlags an der rechten Seite der Göttin fallen Troddeln herab. Die Brust ist mit einer Schlangenschuppen-Ägis bedeckt, die in der Mitte von einer Agraffe, die ein Medusenhaupt darstellt, zusammengehalten wird; vom Saum der Ägis ringeln sich Schlangen empor. Auch sonst spielt die Schlange an diesem Bildwerk eine grosse Rolle: sie ziert in schlichter, aber geschmackvoller, ornamentaler Verwertung als Armband die Unterarme der Göttin, die Gürtung wird durch zwei verknotete Schlangen hergestellt, deren Köpfe sich wie züngelnd gegeneinander wenden, und eine mächtige Schlange stellt sich im Bauche des Schildes auf, mit dem Kopfe gegen den Beschauer andringend. Diese letztgenannte ist das Sinnbild des erdgeborenen attischen Volkes, das in der sicheren Hut Athenas seine Feinde bedräut.

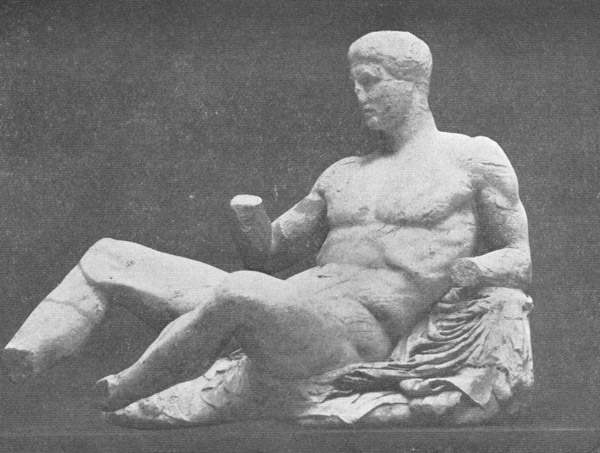

Kephalos. London, Britisches Museum

Der Chiton fällt in Falten, deren Begrenzung grosse Wellenlinien bildet, an der rechten Seite der Göttin herab, vorn aber, über dem Standbein, in steilen Falten mit breiten Stegen; dagegen tritt der linke Oberschenkel glatt aus dem Gewande hervor und von seinem Knie geht eine Steilfalte mit breitem Steg herab, die den unangenehmen Eindruck eines Invalidenstelzfusses macht. Diese Falten sind sämtlich tief unterhöhlt und erzeugen starke Schattenwirkungen.

Und nun zum Kopf. Das Gesicht ist breit und voll, mit breitem Kinn und Nasenrücken, vollen Lippen und voller Wange: diese grossen Formen waren nötig, um den Kopf nicht vom Helm mit seinem schweren Zierrat erdrückt werden zu lassen. Geringelte Locken quellen an der rechten und linken Schläfe unter dem Helm hervor, vom Hinterhaupt kommend legen sich rechts und links je zwei lange dicke Flechten über die Ägis, während hinten das Haar der Göttin in einer breiten, plastisch nur ganz wenig gegliederten Masse herunterfällt. Die Backenlaschen des runden, die Schädelform knapp umschliessenden Helmes sind seitwärts aufgeklappt, eine oben am Helm angebrachte geflügelte Sphinx mit je einem Flügelpferd an beiden Seiten trägt die drohenden Helmbüsche.

Die Nike, die Athena auf der vorgestreckten rechten Hand wiegt, ist hier dem Beschauer zugewendet, wenn dieser rechts unter der Göttin steht und diese im Dreiviertelprofil sieht. Auch sie trägt einen Chiton mit Überschlag und um die Hüften shawlartig einen Mantel geschlungen, dessen Ende über dem linken Unterarm herunterfällt. In den Händen hielt sie wahrscheinlich eine Siegerbinde bereit, nicht für die Göttin, die sich keine Tänie um die Stirne legen kann, sondern für die attische Nation, deren Sinnbild, der Schlange im Schildbauch, sie sich zukehrt. Damit ist Athena als die Verleiherin des Sieges an ihr Volk geschildert.

So viel erzählt die Statuette vom Varvakeion, die übrigens an Augen und Brauen noch heute schwache rötliche Farbspuren zeigt. Die bei der Pnyx gefundene sogenannte Lenormantsche Statuette weist an der Basis und äussern Schildfläche Andeutungen der Reliefs (dort die Geburt der Pandora, hier einen Amazonenkampf darstellend) auf, die das Original an diesen Stellen verzierten. Im übrigen ist sie sehr viel skizzenhafter angelegt, was aber ihrer Liebenswürdigkeit keinen Abbruch thut. Im Antlitz hat sie einen frischeren, naiveren, mädchenhafteren Ausdruck als ihre Schwester, der zumal im Profil sehr reizvoll wirkt.

Von weiteren Einzelheiten des Schmuckes erfahren wir aus anderen, litterarischen und monumentalen Quellen. Greife im Relief prangten an den Backenklappen, Tierköpfe am Vorderrand des Helms, mächtige Ohrgehänge und ein dreifaches Halsband betonten den weiblichen Charakter der Göttin, im Innern des Schildes war eine Gigantenschlacht, an den hohen Sohlen ein Kampf der Lapithen mit den Kentauren gebildet. So giebt sich schon hier die noch reicher beim olympischen Zeus ausgebildete Tendenz zu erkennen, um die Göttin herum eine Art von Bilderbibel zu entfalten, deren Lesung den Gläubigen zur Andacht stimmen sollte.

Wir kehren zur Varvakeionstatuette zurück, um das Ganze der Komposition ins Auge zu fassen. Da fällt denn zunächst ins Auge, dass sie auf ein Minimum von Bewegung beschränkt ist. Mit Absicht, wie längst erkannt ist; galt es doch das Kolossalbild mit der grossen Ruhe der umgebenden dorischen Tempelarchitektur in Einklang zu halten. Nur wenige schräge Linien bringen ein bischen Bewegung ins Bild: der untere Saum des Überschlags, der Bausch über dem Gürtel rechts, das seitwärts weggesetzte Spielbein und der linke Unterarm; sonst herrschen durchaus die geraden und parallelen Linienführungen vor.

Den Eindruck der farbigen Komposition in der Einbildung hervorzurufen, fällt uns schwer, da unsrer sinnlichen Erfahrung nichts Ähnliches vorliegt. Wir wissen, dass die nackten Teile des hölzernen Kerns der Statue, in dem ein eisernes Gerüst stak, mit dünnen Elfenbeinplatten umkleidet, die Gewandteile, Waffen und Attribute aus Gold gebildet, die Augensterne aus Edelsteinen waren; wie aber das Gold bearbeitet, ob es emailliert und ob das Elfenbein teilweise (Lippen usw.) farbig behandelt war, wie alles zusammengestimmt gewesen sein mag, entzieht sich unsrer Kenntnis. Doch ahnen wir das Überwältigende des Gesamteindrucks, das mystische Erglänzen des Goldes, das warme weisse Leuchten des Elfenbeins im geheimnisvollen Dämmer des Tempelinnern, das durch das geöffnete Thor sein einziges Licht empfing, den bannenden Blick der Augen, die ungeheure Ruhe, die das Bild umströmte. Von fern verwandt mag die Empfindung dessen sein, auf den aus der goldenen Apsis einer Basilika eine ungeheure starre Madonna mit grossen fremden Augen herabblickt wie im stillen Dom auf Torcello.

Dass das Schicksal eines aus so kostbaren Stoffen zusammengesetzten Werkes von dem Tage an besiegelt war, wo ihm die Andacht und der Glaube nicht mehr schützend zur Seite standen, ist klar. Damit ist die obere Grenze für das zeitliche Dasein der Statue gegeben; die untere, das Jahr der Aufstellung und Weihung, kennen wir auch, es ist das dritte der 85. Olympiade, 438 v. Chr. So hat sie fast ein Jahrtausend auf Erden gestanden und das »innige Volk«, dessen eigenstes Wesen sie verkörperte, um viele Jahrhunderte überlebt.