|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Vortrag gehalten im deutschen Kasino zu Prag im Winter 1868.

Was meinst Du wohl, lieber Euthyphron, was das Heilige sei und was das Gerechte und was das Gute? Ist das Heilige deshalb heilig, weil es die Götter lieben, oder sind die Götter deshalb heilig, weil sie das Heilige lieben? Solche und ähnliche leichte Fragen waren es, durch welche der weise Sokrates den Markt zu Athen unsicher machte, durch welche er namentlich naseweise junge Staatsmänner von der Last ihres eingebildeten Wissens befreite, indem er ihnen vorhielt, wie verwirrt, unklar und widerspruchsvoll ihre Begriffe seien.

Sie kennen die Schicksale des zudringlichen Fragers. Die sogenannte gute Gesellschaft zog sich auf der Promenade vor ihm zurück, nur Unwissende begleiteten ihn. Er trank zuletzt den Giftbecher, den man auch heute noch manchem Rezensenten seines Schlags – wenigstens wünscht.

Was wir aber von Sokrates gelernt haben, was uns geblieben, ist die wissenschaftliche Kritik. Jedermann, der sich mit Wissenschaft beschäftigt, erkennt, wie schwankend und unbestimmt die Begriffe sind, welche er aus dem gewöhnlichen Leben mitgebracht, wie bei schärferer Betrachtung der Dinge scheinbare Unterschiede sich verwischen, neue Unterschiede hervortreten. Und eine fortwährende Veränderung, Entwicklung und Verdeutlichung der Begriffe weist die Geschichte der Wissenschaft selbst auf.

Bei dieser allgemeinen Betrachtung des Schwankens der Begriffe, welche sich bis zur Unbehaglichkeit steigern kann, wenn man bedenkt, daß sich dasselbe so ziemlich auf alles erstreckt, wollen wir nicht verweilen. Wir wollen vielmehr an einem naturwissenschaftlichen Beispiel sehen, wie sehr sich ein Ding ändert, wenn man es immer genauer und genauer ansieht, und wie es hierbei eine immer bestimmtere Form annimmt.

Die meisten von Ihnen meinen wohl ganz gut zu wissen, was flüssig und was fest sei. Und gerade wer sich nie mit Physik beschäftigt hat, wird diese Frage für die leichteste halten. Der Physiker weiß, daß sie zu den schwierigsten gehört, und daß die Grenze zwischen fest und flüssig kaum anzugeben ist. Ich will hier nur die Versuche von Tresca erwähnen, welche lehren, daß feste Körper, einem hohen Druck ausgesetzt, sich ganz wie Flüssigkeiten verhalten, z. B. in Form eines Strahles aus der Bodenöffnung des Gefäßes, in welchem sie enthalten sind, ausfließen können. Der vermeintliche Artunterschied zwischen »flüssig und fest« wird hier zu einem bloßen Gradunterschied.

Wenn man sich gewöhnlich erlaubt, aus der Abplattung der Erde auf einen ehemals flüssigen Zustand derselben zu schließen, so ist dies mit Rücksicht auf solche Tatsachen voreilig. Eine Kugel von einigen Zoll Durchmesser wird sich bei der Drehung freilich nur dann abplatten, wenn sie sehr weich, etwa aus frisch angemachtem Ton oder gar flüssig ist. Die Erde aber, sie mag aus dem festesten Gestein bestehen, muß sich durch ihre eigene ungeheure Last zerdrücken, und verhält sich dann notwendig wie eine Flüssigkeit. Auch die Höhe unserer Berge könnte nicht über eine gewisse Grenze wachsen, ohne daß sie eben zusammenbrechen müßten. Die Erde kann flüssig gewesen sein, aus der Abplattung folgt dies keineswegs.

Die Teilchen einer Flüssigkeit sind äußerst leicht verschiebbar, sie schmiegt sich dem Gefäße genau an, sie hat keine eigentümliche Gestalt, wie Sie in der Schule gelernt haben. Indem sie sich in die Verhältnisse des Gefäßes bis in die feinsten Details hineinfindet, indem sie selbst an der Oberfläche, wo sie freies Spiel hätte, nichts zeigt, als das lächelnde, spiegelglatte, nichtssagende Antlitz, ist sie der vollendete Höfling unter den Naturkörpern.

Die Flüssigkeit hat keine eigentümliche Gestalt! Wenigstens für den nicht, der flüchtig beobachtet. Wer aber bemerkt hat, daß ein Regentropfen rund und niemals eckig ist, der wird dieses Dogma nicht mehr so unbedingt glauben wollen.

Wir können von jedem Menschen, selbst dem charakterlosesten annehmen, daß er einen Charakter hätte, wenn es eben in dieser Welt nicht zu schwierig wäre. So hätte wohl auch die Flüssigkeit ihre eigene Gestalt, wenn es der Druck der Verhältnisse gestattete, wenn sie nicht durch ihr eigenes Gewicht zerdrückt würde.

Ein müssiger Astronom hat einmal berechnet, daß in der Sonne, selbst abgesehen von der unbehaglichen Temperatur, keine Menschen bestehen könnten, weil sie daselbst unter ihrer eigenen Last zusammenbrechen würden. Die größere Masse des Weltkörpers bringt nämlich auch ein größeres Gewicht des Menschenkörpers auf demselben mit sich. Dagegen könnten wir im Monde, weil wir daselbst viel leichter wären, mit der uns eigenen Muskelkraft fast turmhohe Sprünge ohne Schwierigkeit ausführen. Plastische Kunstwerke aus Syrup gehören wohl auch im Monde zu den Fabeln. Doch zerfließt dort der Syrup wohl so langsam, daß man wenigstens zum Scherz einen Syrupmann ausführen könnte, wie bei uns einen Schneemann.

Wenn also auch bei uns die Flüssigkeiten keine eigentümliche Gestalt haben, vielleicht haben sie dieselbe im Monde oder auf einem noch kleineren und leichteren Weltkörper. Es handelt sich nur darum, die Schwere zu beseitigen, um die eigentümliche Gestalt der Flüssigkeit kennen zu lernen.

Diesen Gedanken hat Plateau in Gent ausgeführt. Er taucht eine Flüssigkeit (Öl) in eine andere von gleichem (spezifischem) Gewicht, in eine Mischung von Wasser und Weingeist. Das Öl verliert nun entsprechend dem Archimedes'schen Prinzip in dieser Mischung sein ganzes Gewicht, es sinkt nicht mehr unter seiner eigenen Last zusammen, die gestaltenden Kräfte des Öls, wären sie auch noch so schwach, haben jetzt freies Spiel.

In der Tat sehen wir jetzt zu unserer Überraschung, wie das Öl, statt sich in einer Schichte zu lagern, oder eine formlose Masse zu bilden, die Gestalt einer schönen, sehr vollkommenen Kugel annimmt, welche frei in der Mischung schwebt wie der Mond im Weltraum. Man kann so eine Kugel von mehreren Zoll Durchmesser aus Öl darstellen.

Bringt man in diese Ölkugel ein Scheibchen an einem Draht, so kann man den Draht zwischen den Fingern und damit die ganze Ölkugel in Drehung versetzen. Sie plattet sich hierbei ab, und man kann es sogar dahin bringen, daß sich von derselben ein Ring, ähnlich demjenigen des Saturnus, ablöst. Letzterer zerreißt schließlich, zerfällt in mehrere kleine Kugeln und gibt uns ungefähr ein Bild der Entstehung des Planetensystems nach der Kant'schen und Laplace'schen Auffassung.

Fig. 1.

Noch eigentümlicher werden die Erscheinungen, wenn man die gestaltenden Kräfte der Flüssigkeit gewissermaßen stört, indem man einen festen Körper mit der Oberfläche der Flüssigkeit in Berührung bringt. Taucht man z. B. das Kantengerüst eines Würfels aus Draht in die Ölmasse, so legt sich diese überall an den Draht an. Reicht nun die Menge des Öls gerade hin, so erhält man einen Ölwürfel mit vollkommen ebenen Wänden. Ist zu viel oder zu wenig Öl vorhanden, so werden die Wände des Würfels bauchig, beziehungsweise hohl. Auf ganz ähnliche Weise kann man noch die verschiedensten geometrischen Figuren aus Öl herstellen, z. B. eine dreiseitige Pyramide, oder einen Cylinder, indem man im letzteren Falle das Öl zwischen zwei Drahtringe faßt u. s. w.

Interessant wird die Veränderung der Gestalt, die eintritt, sobald man von einem solchen Ölwürfel oder von der Ölpyramide fort und fort mit Hilfe eines Glasröhrchens etwas Öl wegsaugt. Der Draht hält das Öl fest. Die Figur wird im Innern immer schmächtiger, zuletzt ganz dünn. Sie besteht schließlich aus einer Anzahl dünner ebener Ölplättchen, welche von den Kanten des Würfels ausgehen und im Mittelpunkte in einem kleinen Tropfen Öl zusammenstoßen. Ähnlich bei der Pyramide.

Es liegt nun der Gedanke nahe, daß eine so dünne Flüssigkeitsfigur, die auch nur ein sehr geringes Gewicht hat, durch dieses nicht mehr zerdrückt werden kann, so wie eine kleine, weiche Tonkugel unter ihrem eigenen Gewicht auch nicht mehr leidet. Dann brauchen wir aber das Wasser-Weingeistgemisch nicht mehr zur Darstellung unserer Figuren, dann können wir sie im freien Luftraume darstellen. Wirklich fand nun Plateau, daß die dünnen Figuren, oder wenigstens sehr ähnliche, sich einfach in Luft darstellen lassen, indem man die erwähnten Drahtnetze für einen Augenblick in Seifenlösung taucht und wieder herauszieht. Das Experiment ist nicht schwer. Die Figur bildet sich ohne Anstand von selbst. Die nachstehende Zeichnung vergegenwärtigt den Anblick, den man an dem Würfel- und Pyramidennetz erhält. Am Würfel gehen dünne, ebene Seifenhäutchen von den Kanten aus nach einem kleinen quadratischen Häutchen in der Mitte. An der Pyramide geht von jeder Kante ein Häutchen nach dem Mittelpunkte der Pyramide.

Fig. 2.

Diese Figuren sind so schön, daß sie sich schwer entsprechend beschreiben lassen. Die hohe Regelmäßigkeit und geometrische Schärfe setzen jeden in Erstaunen, der sie zum erstenmale sieht. Leider sind sie nur von kurzer Dauer. Sie platzen beim Trocknen der Lösung an der Luft, nachdem sie uns zuvor das brillanteste Farbenspiel vorgeführt haben, wie dies so die Art der Seifenblasen ist. Teils die Schönheit der Figuren, teils die Absicht, sie genauer zu untersuchen, erregt den Wunsch, sie zu fixieren. Dies gelingt sehr einfach. Man taucht die Drahtnetze statt in Seifenlösung in geschmolzenes reines Kolophonium oder in Leim. Beim Herausziehen bildet sich sofort die Figur und erstarrt an der Luft.

Es ist zu bemerken, daß auch die massiven Flüssigkeitsfiguren sich in der freien Luft darstellen lassen, wenn man sie nur von hinlänglich kleinem Gewichte, also mit recht kleinen Drahtnetzen darstellt. Verfertigt man sich z. B. aus sehr feinem Draht ein Würfelnetz von etwa 3 mm Seitenlänge, so braucht man dies nur einfach in Wasser zu tauchen, um ein massives kleines Wasserwürfelchen herauszuziehen. Mit etwas Löschpapier läßt sich leicht das überflüssige Wasser entfernen und das Würfelchen ebnen.

Noch eine einfache Art, die Figuren zu beobachten, läßt sich auffinden. Ein Tröpfchen Wasser auf einer befetteten Glasplatte zerfließt nicht mehr, wenn es klein genug ist, es plattet sich aber durch sein Gewicht, durch welches es gegen die Unterlage gepreßt wird, etwas ab. Die Abplattung ist desto geringer, je kleiner der Tropfen. Je kleiner der Tropfen, desto mehr nähert er sich der Kugelform. Umgekehrt verlängert sich ein Tropfen, der an einem Stäbchen hängt, durch sein Gewicht. Die untersten Teile eines Tropfens auf der Unterlage werden gegen die Unterlage gepreßt, die oberen Teile gegen die unteren, weil letztere am Ausweichen gehindert sind. Fällt aber ein Tropfen frei herab, so bewegen sich alle Teile gleich schnell, keiner wird durch den anderen gehindert, keiner drückt also den anderen. Ein frei fallender Tropfen leidet also nicht unter seinem Gewicht, er verhält sich wie schwerlos, er nimmt die Kugelform an.

Wenn wir die Seifenhautfiguren, welche mit verschiedenen Drahtnetzen erzeugt wurden, überblicken, bemerken wir eine große Mannigfaltigkeit, die nichtsdestoweniger das Gemeinsame derselben nicht zu verdecken vermag.

»Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der anderen;

Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz –«

Plateau hat dieses geheime Gesetz ermittelt. Es läßt sich zunächst ganz trocken in folgenden zwei Sätzen aussprechen:

Das sind nun freilich zwei recht kuriose Paragraphen eines trostlosen Gesetzes, dessen Grund wir nicht recht einzusehen vermögen. Diese Bemerkung können wir aber oft auch an anderen Gesetzen machen. Nicht immer sind der Fassung des Gesetzes die vernünftigen Motive des Gesetzgebers anzusehen. In der Tat lassen sich aber unsere beiden Paragraphen auf sehr einfache Gründe zurückführen. Werden nämlich diese Paragraphen genau befolgt, so kommt dies darauf hinaus, daß die Oberfläche der Flüssigkeit so klein ausfällt, als sie unter den gegebenen Umständen werden kann.

Wenn also ein äußerst intelligenter, mit allen Kniffen der höheren Mathematik ausgerüsteter – Schneider sich die Aufgabe stellen würde, das Drahtnetz eines Würfels so mit Tuch zu überziehen, daß jeder Tuchlappen mit dem Draht und auch mit dem übrigen Tuch zusammenhängt, wenn er dies Geschäft mit der Nebenabsicht ausführen wollte, möglichst viel Stoff – bei seite zu legen; so würde er keine andere Figur zu stande bringen, als diejenige, welche sich auf dem Drahtnetz aus Seifenlösung von selbst bildet. Die Natur verfährt bei Bildung der Flüssigkeitsfiguren nach dem Prinzip eines habsüchtigen Schneiders, sie kümmert sich hierbei nicht um die Façon. Aber merkwürdig genug! die schönste Façon bildet sich dabei von selbst.

Unsere erwähnten beiden Paragraphen gelten zunächst nur für die Seifenfiguren, sie finden selbstverständlich keine Anwendung auf die massiven Ölfiguren. Der Satz aber, daß die Oberfläche der Flüssigkeit so klein ausfällt, als sie unter den gegebenen Umständen werden kann, paßt auf alle Flüssigkeitsfiguren. Wer nicht nur den Buchstaben, sondern die Motive des Gesetzes kennt, wird sich auch in Fällen zurechtfinden, in welchen der Buchstabe nicht mehr ganz paßt. So ist es nun auch mit dem Prinzip der kleinsten Oberfläche. Es führt uns überall richtig, auch wo die beiden erwähnten Paragraphen nicht mehr passen.

Es handelt sich nun zunächst darum, uns anschaulich zu machen, daß die Flüssigkeitsfiguren nach dem Prinzip der kleinsten Oberfläche zu stande kommen. Das Öl auf unserer Drahtpyramide in dem Wasser-Weingeistgemisch haftet an den Drahtkanten, die es nicht verlassen kann, und die gegebene Ölmenge trachtet sich nun so zu formen, daß die Oberfläche hierbei möglichst klein ausfällt. Versuchen wir diese Verhältnisse nachzuahmen! Wir überziehen die Drahtpyramide mit einer Kautschukhaut, und an die Stelle des Drahtstiels setzen wir ein Röhrchen, welches ins Innere des von Kautschuk eingeschlossenen Raumes führt. Durch dieses Röhrchen können wir Luft einblasen oder aussaugen. Die vorhandene Luftmenge stellt uns die Menge des Öls vor, die gespannte Kautschukhaut aber, welche sich möglichst zusammenziehen will, und an den Drahtkanten haftet, repräsentiert die verkleinerungssüchtige Öloberfläche. Wirklich erhalten wir nun beim Einblasen und Ausziehen der Luft alle Ölpyramidenfiguren von der bauchigen bis zur hohlwandigen. Schließlich, wenn wir alle Luft aussaugen, präsentiert sich uns die Seifenfigur. Die Kautschukblätter klappen ganz aneinander, werden vollkommen eben und stoßen in vier scharfen Kanten im Mittelpunkte der Pyramide zusammen.

Fig. 3.

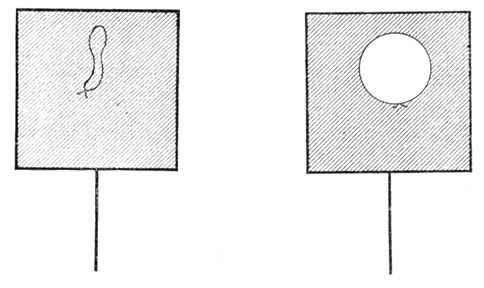

An den Seifenhäutchen läßt sich, wie Van der Mensbrugghe gezeigt hat, das Verkleinerungsbestreben direkt nachweisen. Taucht man ein Drahtquadrat mit einem Stiel in Seifenlösung, so erhält man an demselben eine schöne ebene Seifenhaut. Auf diese legen wir einen dünnen Faden (Coconfaden), dessen beide Enden wir miteinander verknüpft haben. Stößt man die vom Faden umschlossene Flüssigkeit durch, so erhalten wir eine Seifenhaut mit einem kreisförmigen Loch, dessen Grenze der Faden bildet, ähnlich einer Sparherdplatte. Indem der Rest der Haut sich möglichst verkleinert, wird bei der unveränderlichen Länge des Fadens das Loch möglichst groß, was nur bei der Kreisform erreicht ist.

Fig. 4

Nach dem Prinzip der kleinsten Oberfläche nimmt auch die frei schwebende Ölmasse die Kugelform an. Die Kugel ist die Form der kleinsten Oberfläche bei größtem Inhalt. Nähert sich doch ein Reisesack desto mehr der Kugelform, je mehr wir ihn füllen.

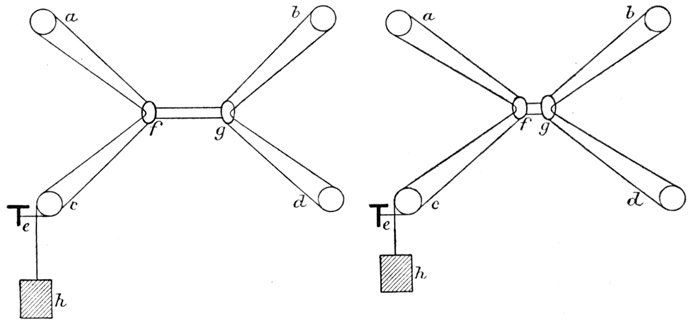

Wieso das Prinzip der kleinsten Oberfläche unsere beiden sonderbaren Paragraphen zur Folge haben kann, wollen wir uns an einem einfacheren Falle aufklären. Denken wir uns über vier feste Rollen a b c d und durch zwei bewegliche Ringe f g, eine am Nagel e befestigte glatte Schnur gewunden, welche bei h mit einem Gewicht beschwert ist. Dies Gewicht hat nun kein anderes Bestreben, als zu fallen, also den Schnurteil e h möglichst zu verlängern, also den Rest der Schnur, der sich über die Rollen schlingt, möglichst zu verkürzen. Die Schnüre müssen mit den Rollen und vermöge der Ringe miteinander in Verbindung bleiben. Die Verhältnisse sind also ähnliche, wie bei den Flüssigkeitsfiguren. Das Ergebnis ist auch ein ähnliches. Wenn, wie in der Figur, vier Schnurpaare zusammenstoßen, so bleibt es nicht dabei. Das Verkürzungsbestreben der Schnur hat zur Folge, daß die Ringe auseinandertreten, so zwar, daß jetzt überall nur drei Schnurpaare aneinanderstoßen. In der Tat ist bei dieser Anordnung die größtmögliche Verkürzung der Schnur erreicht, wie sich elementar-geometrisch leicht nachweisen läßt.

Fig. 5.

Wir können hiernach das Zustandekommen der schönen und komplizierten Figuren durch das bloße Streben der Flüssigkeit nach einer kleinsten Oberfläche wohl einigermaßen begreifen. Eine weitere Frage ist aber die: Warum streben die Flüssigkeiten nach einer kleinsten Oberfläche?

Die Teilchen der Flüssigkeit haften aneinander. Die Tropfen, miteinander in Berührung gebracht, fließen zusammen. Wir können sagen, die Flüssigkeitsteilchen ziehen sich an. Dann suchen sie sich aber einander möglichst zu nähern. Die Teile, welche sich an der Oberfläche befinden, werden trachten, möglichst in das Innere der Masse einzudringen. Dieser Prozeß kann erst beendigt sein, wenn die Oberfläche so klein geworden ist, als es unter den gegebenen Umständen möglich ist, wenn so wenige Teilchen als möglich an der Oberfläche zurückgeblieben, wenn so viele Teile als möglich ins Innere eingedrungen sind, wenn die Anziehungskräfte nichts mehr zu leisten übrig behalten haben. Fast in allen gut durchgeführten Teilen der Physik spielen solche Maximum- oder Minimum-Aufgaben eine große Rolle.

Der Kern des Prinzips der kleinsten Oberfläche, welches auf den ersten Blick ein recht ärmliches Prinzip zu sein scheint, liegt also in einem anderen, noch viel einfacheren Grundsatz, der sich etwa so anschaulich machen läßt. Wir können die Anziehungs- und Abstoßungskräfte der Natur als Absichten der Natur auffassen. Es ist ja der innere Druck, den wir vor einer Handlung fühlen, und den wir Absicht nennen, endlich nicht so wesentlich verschieden von dem Drucke des Steines auf seine Unterlage oder dem Drucke des Magneten auf einen anderen, daß es unerlaubt sein müßte, für beide wenigstens in gewisser Rücksicht denselben Namen zu gebrauchen. Die Natur hat also die Absicht, das Eisen dem Magnete, den Stein dem Erdmittelpunkte zu nähern u. s. w. Kann eine solche Absicht erreicht werden, so wird sie ausgeführt. Ohne aber Absichten zu erreichen, tut die Natur gar nichts. Darin verhält sie sich vollkommen wie ein guter Geschäftsmann.

Die Natur will die Gewichte tiefer bringen. Wir können ein Gewicht heben, indem wir ein anderes größeres dafür sinken lassen, oder indem wir eine andere stärkere Absicht der Natur befriedigen. Meinen wir aber die Natur schlau zu benützen, so stellt sich die Sache, näher betrachtet, immer anders. Denn immer hat sie uns benützt, um ihre Absichten zu erreichen.

Gleichgewicht, Ruhe besteht immer nur dann, wenn die Natur nichts in ihren Absichten erreichen kann, wenn die Kräfte der Natur so weit befriedigt sind, als dies unter den gegebenen Umständen möglich ist. So sind z. B. schwere Körper im Gleichgewicht, wenn der sogenannte Schwerpunkt so tief wie möglich liegt, oder wenn so viel Gewicht, als es die Umstände erlauben, so tief wie möglich gesunken ist.

Man kann sich kaum des Gedankens erwehren, daß dieser Grundsatz auch außer dem Gebiete der sogenannten unbelebten Natur seine Geltung hat. Gleichgewicht im Staate besteht auch dann, wenn die Absichten der Parteien so weit erreicht sind, als es momentan möglich ist, oder wie man scherzweise in der Sprache der Physik sagen könnte, wenn die soziale potentielle Energie ein Minimum geworden ist. Ähnliche Betrachtungen finden sich bei Quételet, »du système sociale«.

Sie sehen, unser geizig kaufmännisches Prinzip ist reich an Folgerungen. Ein Resultat der nüchternsten Forschung, ist es für die Physik so fruchtbar geworden, wie die trockenen Fragen des Sokrates für die Wissenschaft überhaupt. Erscheint auch das Prinzip zu wenig ideal, desto idealer sind dessen Früchte.

Und warum sollte sich auch die Wissenschaft eines solchen Prinzipes schämen? Ist doch die Wissenschaft selbst nichts weiter als ein – Geschäft! Die Wissenschaft selbst lässt sich als eine Maximum- und Minimum- Aufgabe betrachten, so wie das Geschäft eines Kaufmannes. Überhaupt ist die geistige Tätigkeit des Forschers nicht so sehr verschieden von jener des gewöhnlichen Lebens, als man sich dies gewöhnlich vorstellt. Stellt sie sich doch die Aufgabe, mit möglichst wenig Arbeit, in möglichst kurzer Zeit, mit möglichst wenigen Gedanken sogar, möglichst viel zu erwerben von der ewigen, unendlichen Wahrheit. Vergl. Artikel XIII.