|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am Dienstag, 19. Mai, waren wir endlich zum Aufbruch bereit. Unsere Schlitten standen beladen und befestigt. Das Letzte, was wir thaten, war, die Hütte von außen und innen zu photographiren und in derselben einen kurzen Bericht über unsere Reise zurückzulassen. Er lautete:

»Dienstag, 19. Mai 1896. Hatten uns am 22. September 1893 nördlich von Kotelnyj auf ungefähr 78° 43' nördlicher Breite im Eise festgemacht. Trieben während des folgenden Jahres nordwestwärts, wie wir es erwartet hatten. Johansen und ich verließen die ›Fram‹ am 14. März 1895 auf ungefähr 84° 4' nördlicher Breite und 103° östlicher Länge, Das war ein Schreibfehler, es sollte 102° östlicher Länge heißen., um nordwärts vorzudringen. Der Befehl über den Rest der Expedition wurde Sverdrup übertragen. Fanden nordwärts kein Land. Am 8. April 1895 mußten wir auf ungefähr 86° 14' nördlicher Breite und ungefähr 95° östlicher Länge umkehren, da das Eis unpassirbar geworden war. Richteten unsern Kurs auf Kap Fligely; kannten aber, da unsere Uhren stehen geblieben waren, unsere Länge nicht mit Bestimmtheit und trafen am 6. August 1895 bei vier mit Gletschern bedeckten Inseln im Norden dieser Inselkette auf ungefähr 81° 30' nördlicher Breite Die Inseln liegen in Wirklichkeit nördlicher. und ungefähr 7° östlich von diesem Platze ein. Erreichten diesen Ort am 26. August 1895 und hielten es für am sichersten, hier zu überwintern. Lebten von Bärenfleisch. Brachen heute südwärts auf, längs des Landes, mit der Absicht, auf dem nächsten Wege nach Spitzbergen hinüberzugelangen. Wir vermuthen, daß wir auf Gillis-Land sind.

Fridtjof Nansen .«

Dieser erste Bericht über unsere Reise wurde in eine Messingröhre gesteckt, die den Cylinder der Luftpumpe unsers »Primus« gebildet hatte. Die Röhre wurde mit einem Holzpflock verschlossen und mit einem Draht an dem Dachbalken der Hütte befestigt.

Blick auf unsere Winterhütte.

Um 7 Uhr abends verließen wir unser Winterlager und begannen unsere Reise nach Süden. Nachdem wir den ganzen Winter über so wenig Bewegung gehabt hatten, hatten wir nicht viel Neigung zum Gehen und fanden das Weiterziehen der Schlitten mit den beladenen Kajaks schwer. Um zu Beginn nicht zu viel zu thun, aber unsere Glieder geschmeidig zu machen, bevor wir anfingen, uns ernstlich anzustrengen, gingen wir am ersten Tage nur ein paar Stunden und schlugen dann, sehr befriedigt, das Lager auf. Es war ein wunderbar glückliches Gefühl, zu wissen, daß wir endlich unterwegs waren und daß es nun thatsächlich heimwärts ging.

Auch am nächsten Tage (Mittwoch, 20. Mai) machten wir nur einen kurzen Tagemarsch. Wir steuerten auf das Vorgebirge im Südwesten von uns los, auf das wir den ganzen Winter geblickt hatten. Nach dem Himmel zu urtheilen, mußten wir auf der andern Seite dieses Kaps offenes Wasser finden. Sehr eifrig spähten wir danach aus, wie weit sich das Land jenseits dieses Punktes ausdehne. Befanden wir uns nördlich von Kap Lofley, so mußte sich das Land nach Südosten zu wenden beginnen; wenn andererseits das Land nach Südwesten gerichtet war, dann mußte es ein neues Land weiter westlich in der Nähe von Gillis-Land sein.

Am nächsten Tage (Donnerstag, 21. Mai) erreichten wir das Kap und schlugen dort unser Lager auf. Den ganzen Winter hatten wir es »Kap der Guten Hoffnung« genannt, weil wir dort andere Verhältnisse zu finden erwarteten, die unser Weiterkommen erleichtern würden. Unsere Hoffnungen sollten nicht getäuscht werden. Von dem Rücken des Berges sah ich im Süden nicht weit entfernt offenes Wasser sowie zwei neue schneebedeckte Länder, ein großes vor uns in Süd 40° West (mißweisend) und ein nicht viel kleineres im Westen (Süd 85° West mißweisend). Es war vollständig mit Gletschern bedeckt und sah aus wie ein glattgewölbter Schild. Wie die Küste lief, konnte ich eines Vorgebirges im Süden wegen nicht deutlich sehen. Sie schien sich aber nicht nach Südosten zu wenden, sodaß wir nicht in der Nähe von Kap Lofley sein konnten.

Wir hofften, nunmehr im Stande zu sein, unsere Kajaks schon am nächsten Tage zu Wasser zu lassen und dann rasch in südwestlicher Richtung vorwärts zu kommen; allein in dieser Beziehung wurden wir enttäuscht. Am nächsten Tage herrschte ein Schneesturm, und wir mußten bleiben, wo wir waren.

Als ich morgens im Sacke lag und das Frühstück bereitete, erblickte ich plötzlich einen Bären, der in der Entfernung von ungefähr zwanzig Schritt ruhig an uns vorüberzog. Er blickte ein- oder zweimal nach uns und den Schlitten hin, konnte sich aber nicht recht erklären, was wir waren, da der Wind aus einer andern Richtung kam; da er uns nicht witterte, setzte er seinen Weg fort. Ich ließ ihn ungestört weiter gehen, wir hatten noch Lebensmittel genug.

Sonnabend, 23. Mai, war das Wetter noch immer schlecht, doch gingen wir eine kleine Strecke weiter, um den Weg zu untersuchen. Was wir entscheiden mußten, war, ob wir sofort auf das offene Wasser, das auf der andern Seite einer Insel im Westen lag, zugehen oder ob wir auf dem Küsteneise am Lande entlang nach Süden wandern wollten. Wir kamen zu einem Kap, das aus ungewöhnlich ausgeprägtem Säulen-Basalt bestand. Wir nannten es wegen seiner seltsamen Form die »Burg«. Jackson hatte es Kap M'Clintock genannt. Hier sahen wir, daß das Land sich in südlicher Richtung weiter erstreckte und daß das offene Wasser in derselben Richtung lag und vom Lande nur durch einen schmalen Streifen Küsteneis getrennt war. Da letzteres voll Spalten zu sein schien, beschlossen wir, über die Insel im Westen zu gehen und uns so rasch wie möglich einzuschiffen. Wir kehrten daher wieder um und machten alles bereit.

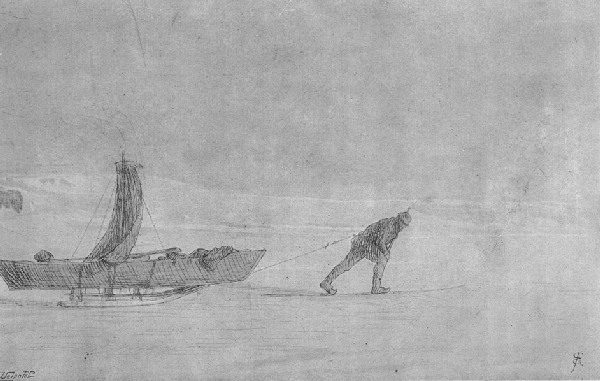

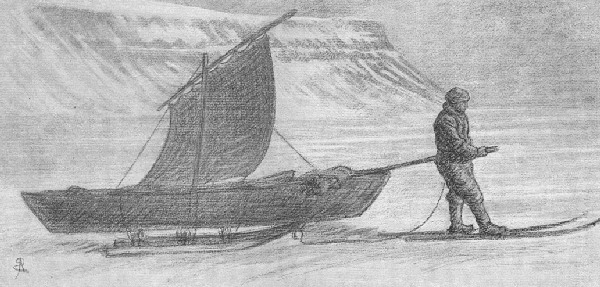

Unsere Vorbereitungen bestanden zunächst und vor allen Dingen darin, daß wir die Nähte unserer Kajaks kalfaterten, indem wir geschmolzenes Stearin darübergossen und dann die Ladung so umstauten, daß wir Platz zum Sitzen bekamen. Am nächsten Tage (Sonntag, 24. Mai) zogen wir westwärts nach der Insel weiter, und da der Wind östlich war und wir Segel auf die Schlitten setzen konnten, kamen wir ziemlich schnell über das flache Eis weiter. Als wir uns aber der Insel näherten, wehte ein Sturm aus Südwesten, sodaß wir, nachdem die Schlitten mehreremal umgeschlagen waren, die Segel herunternehmen mußten. Der Himmel überzog sich, die Luft wurde nebelig; doch arbeiteten wir uns gegen den starken Wind zum Lande hinan. Es kam darauf an, es so rasch wie möglich zu erreichen, da wir offenbar schlechtes Wetter erwarten mußten.

Bei Kap M'Clintock.

Jetzt wurde das Eis trügerisch. Als wir dem Lande näher kamen, trafen wir in allen Richtungen zahlreiche Spalten, die mit einer Schneeschicht bedeckt waren, sodaß wir sie nur schwer sehen konnten. Während Johansen eifrig beschäftigt war, Segel und Mast auf dem Deck seines Kajaks festzubinden, damit der Wind sie ihm nicht entführen könnte, lief ich, so rasch ich vermochte, voran, um einen Lagerplatz zu suchen. Plötzlich sank das Eis mir unter den Füßen fort, und ich lag in einer breiten Spalte, die der Schnee mir verborgen hatte, im Wasser. Ich konnte nicht wieder herauskommen; da die Schneeschuhe an den Füßen festgeschnallt waren, war es mir nicht möglich, sie durch das Gemisch von Schnee- und Eisklumpen, die auf dieselben ins Wasser gefallen waren, hindurchzudringen. Außerdem war ich auch durch das Zuggeschirr an dem Schlitten festgemacht, sodaß ich mich nicht umdrehen konnte. Glücklicherweise hatte ich während des Falles meinen Eisstock in das Eis auf der andern Seite des Spalts gestoßen, sodaß ich mich mit seiner Hülfe und mit dem einen Arme über dem Rande des Eises halten konnte und so geduldig liegen blieb, bis Johansen nachkommen und mich herausziehen würde.

Ich war überzeugt, er mußte meinen Fall gesehen haben, konnte mich aber nicht weit genug umdrehen, um zurückzublicken. Als ich lange Zeit vergangen glaubte und fühlte, daß der Stock nachgab und das Wasser an meinem Körper immer höher heraufkroch, begann ich zu rufen, erhielt aber keine Antwort. Ich rief noch lauter um Hülfe und hörte endlich weit zurück »Halloh« schreien. Nach einer kleinen Weile, als das Wasser mir schon bis zur Brust reichte und es nicht mehr lange dauern konnte, bis ich ganz darunter gewesen wäre, kam Johansen herbei und zog mich heraus. Er war so sehr mit seinem Schlitten beschäftigt gewesen, daß er nicht eher bemerkt hatte, daß ich im Wasser lag, als bis ich zum letzten mal gerufen hatte. Diese Erfahrung hatte zur Folge, daß ich vorsichtiger wurde und in Zukunft nicht mit fest angelegten Schneeschuhen auf solch gefährliches Eis ging. Unter Beobachtung von etwas mehr Vorsicht erreichten wir endlich das Land und fanden einen Lagerplatz, wo etwas Schutz vor dem Winde vorhanden war. Zu unserer Überraschung entdeckten wir eine Anzahl Walrosse, die, eine Schar hinter der andern, am Ufer entlang an den Spalten lagen. Wir schenkten ihnen jedoch für den Augenblick keine Beachtung; wir glaubten noch genügenden Vorrath an Lebensmitteln und Speck zu haben, von denen wir zehren konnten.

Während der folgenden Tage wüthete ein Sturm, sodaß wir nicht weiter konnten. Die Eintragung für Dienstag, 26. Mai, lautet:

»Gestern und heute haben wir wegen schlechten Wetters unter der Gletscherwand an der Nordseite dieser Insel gelegen. Der Schnee ist so naß, daß es schwierig sein würde, irgendwohin zu gelangen; es steht jedoch zu hoffen, daß die offene Straße draußen nicht weit entfernt ist und wir rasch weiter kommen, wenn der Sturm erst einmal nachläßt. Wir werden dann diese lange Verzögerung nachholen.«

Allein unser Aufenthalt sollte länger dauern, als wir gedacht hatten. Am Donnerstag, 28. Mai, sagt das Tagebuch:

»Wir waren gestern auf der Insel und sahen offenes Meer im Süden, liegen aber, wie vorher, des schlechten Wetters wegen still. Ich verlegte nur unsern Zeltplatz ein wenig, der Spalten wegen; das Eis drohte, sich gerade unter uns zu öffnen. Es sind hier sehr viele Walrosse; gehen wir über das Eis, so folgen uns die Burschen und kommen in den Spalten neben uns in die Höhe. Wir hören sie oft sich weiter bewegen, grunzen oder unter unsern Füßen ans Eis schlagen.«

An jenem Tage nahm der Sturm jedoch, so weit ab, daß wir südwärts längs der Ostküste der Insel weiter ziehen konnten. Unterwegs passirten wir einen großen offenen Teich im Ufereise zwischen der Insel und dem Lande. Es mußte hier flach sein, da eine starke Strömung ging, die wahrscheinlich die Ursache war, daß der Teich sich offen hielt. In der Nähe trafen wir zwei oder drei Heerden Walrosse auf dem Eise liegend. Ueber die Walrosse schreibe ich abends:

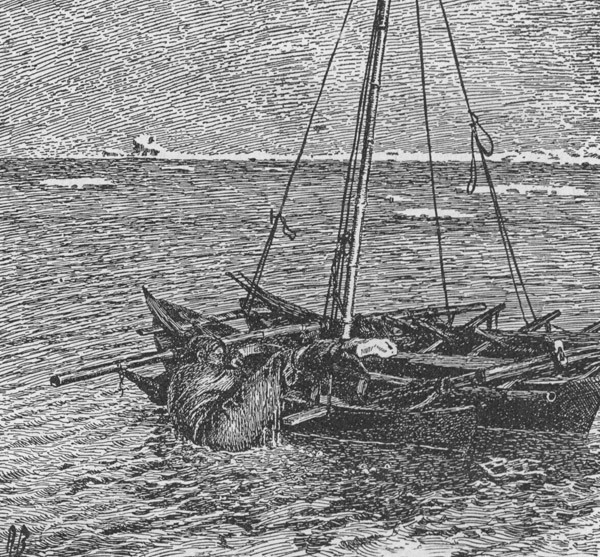

»Ich ging zu einer etwa neun Stück zählenden Heerde, um sie zu photographiren. Hinter einem kleinen Hügel kam ich ungesehen dicht an sie heran; in dem Augenblicke aber, als ich mich erhob, nicht mehr als sechs Meter von ihnen entfernt, stürzte sich ein Weibchen mit ihrem Jungen durch ein in der Nähe befindliches Loch ins Wasser. Die Uebrigen konnte ich, soviel ich auch schrie, nicht veranlassen, sich zu rühren. Nunmehr kam Johansen zu mir, aber obwol er mit Schnee- und Eisstücken nach ihnen warf, wollten sie sich doch nicht bewegen; sie stießen nur ihre Hauer in die Eisstücke und schnüffelten daran, während ich weiter photographirte. Als ich dicht an sie heranging, erhoben sich endlich die meisten und watschelten dem Loche zu, in welches eins sich hineinstürzte, während die andern halt machten und beruhigt weiter schliefen. Bald darauf kam auch das zuerst verschwundene wieder zurück und kroch auf das Eis. Die beiden, die mir am nächsten lagen, hatten sich überhaupt nicht gerührt. Sie hoben ein- oder zweimal den Kopf, blickten mich verächtlich an, während ich drei Schritte von ihnen entfernt stand, senkten dann die Köpfe und schliefen wieder weiter. Sie rührten sich kaum, als ich sie mit meinem Eisstock in die Schnauze stach, sodaß ich eine ziemlich gute Photographie von ihnen erhalten konnte. Ich glaubte nun genug Aufnahmen zu haben, gab aber, bevor ich mich entfernte, dem mir am nächsten liegenden zum Abschied mit dem Stock noch einen Stoß an die Schnauze. Das Thier richtete sich gerade auf, grunzte unzufrieden, blickte mich mit den großen, runden Augen verwundert an und begann dann, sich rasch am Hinterkopf zu kratzen – ich bekam eine weitere Aufnahme –, worauf es sich wieder beruhigt niederlegte. Als wir weiter gingen, ließen sie sich sofort alle wieder nieder und lagen wie unbewegliche Fleischberge. Als wir endlich um das Vorgebirge herum waren, verloren wir sie aus Sicht.«

Walrosse.

»Das Tier richtete sich gerade auf, grunzte unzufrieden« ...

Nochmals hatten wir Schneesturm und lagen jetzt des schlechten Wetters wegen an der Südseite der Insel.

Freitag, 29. Mai. Liegen des schlechten Wetters wegen still.

Sonnabend, 30. Mai. Liegen des schlechten Wetters wegen still; verstopfen das Zelt gegen das Schneetreiben, während der Wind um uns herum saust und erst eine und dann die andere Seite erfaßt. Nur mit genauer Noth konnten wir uns während dieser Zeit einigermaßen trocken halten, da der Schnee auf allen Seiten durch die Ritzen auf uns und unsern Sack getrieben wurde und im Schmelzen alles durchnäßte.

Montag, 1. Juni. Gestern wurde es endlich etwas ruhiger und klärte sich auf, sodaß wir abends hellen Sonnenschein hatten. Wir freuten uns bei dem Gedanken, weiter zu kommen, machten die Kajaks und alles Uebrige zum Aufbruch fertig und krochen in den Sack, um heute in der Frühe, wie wir hofften, zu einem schönen Tage aufzustehen. Das Einzige, was die Sache etwas zweifelhaft machte, war, daß das Barometer zu steigen aufgehört hatte und thatsächlich schon wieder um 1 Millimeter gefallen war. Nachts begann der Sturm aufs neue; dasselbe Schneetreiben, nur mit dem Unterschiede, daß der Wind jetzt mit der Sonne herumgeht, sodaß es damit bald ein Ende nehmen muß. Es beginnt jetzt des Guten zu viel zu werden. Ich fürchte jetzt ernstlich, daß die »Fram« vor uns nach Hause zurückkehren wird. Gestern machte ich einen Gang ins Land hinein. Ich sah zahlreiche Spuren von Gänsen und an einer Stelle einige weiße Schalen, die unzweifelhaft von einem Gänseei waren. Wir nannten die Insel daher »Gänse-Insel«. Jackson, der sie im Frühjahr 1895 sah, hatte sie Mary-Elizabeth-Insel genannt.

Dienstag, 2. Juni. Lagen gestern Abend noch immer still, des schlechten Wetters wegen, und heute war es windiger denn je. Aber jetzt, gegen Abend, hat es ein wenig nachzulassen begonnen, bei aufklarendem Himmel und hin und wieder Sonnenschein, sodaß hoffentlich eine tatsächliche Wendung zum Bessern eintreten wird. Wir liegen hier in einer Vertiefung im Schnee, werden immer nässer und denken daran, daß es schon Juni ist und zu Hause alles herrlich aussieht, während wir noch nicht weiter als bis hierher gekommen sind. Aber nun kann es nicht mehr lange dauern, bis wir dort sind. O, es ist zu schlimm, daran zu denken! Wenn ich nur über die »Fram« Gewißheit hätte! Wenn sie vor uns eintrifft, was werden die Armen thun, die auf uns warten!

Am Mittwoch, 3. Juni, zogen wir endlich weiter; doch hatte der Westwind jetzt das Eis landeinwärts getrieben, sodaß zur Fahrt nach Süden keine offene See mehr vorhanden war und uns nichts anderes übrigblieb, als auf dem Lande über das Eis zu marschiren. Der Wind kam jedoch aus Norden, sodaß wir ein Segel auf den Schlitten aufziehen konnten und auf diese Weise ziemlich schnell weiter kamen.

Wir sahen noch mehrere Walrosse auf dem Eise, auch befanden sich einige im Wasser, die beständig den Kopf aus den Spalten hervorsteckten und uns nachgrunzten. Das Eis, welches wir hier überschritten, war merkwürdig dünn und schlecht und wurde, als wir weiter südlich kamen, noch schlechter. Es war von dem daraufliegenden schweren Schnee so niedergedrückt, daß überall, wohin wir uns auch wandten, Wasser unter dem Schnee war. Da es weiter nach Süden noch schlimmer aussah, mußten wir uns so rasch wie möglich dem Lande zuwenden. Mit unsern Schneeschuhen hielten wir uns aber ziemlich gut auf dem Schnee, obgleich oft Schlitten und Schneeschuhe bis in das Wasser sanken und stecken blieben, worauf es keine geringe Mühe kostete, alles wieder wohlbehalten auf festeres Eis zu bringen. Endlich gelangten wir jedoch unter eine hohe senkrechte Basaltwand, Jackson's Kap Fisher. die von Alken schwärmte. Es war das erste mal, daß wir diese Vögel in größerer Zahl sahen; bisjetzt hatten wir sie nur vereinzelt zu einem oder zweien bemerkt. Wir hielten dies für ein Zeichen, daß wir uns bekanntern Gegenden näherten. Längs der Klippe nach Südosten war ein kleinerer felsiger Hügel, wo Scharen von Eissturmvögeln zu brüten schienen.

Unser Vorrath an Lebensmitteln wurde jetzt sehr knapp; wir hatten auf den Besuch des einen oder andern Bären gehofft, aber nun, da wir sie brauchten, blieben sie natürlich weg. Wir nahmen uns daher vor, Vögel zu schießen. Allein die Alke flogen zu hoch, und alles, was wir bekamen, waren ein paar Eissturmvögel. Als wir gerade eine Heerde Walrosse passirten, beschlossen wir deshalb, etwas von dieser sonst verschmähten Kost mitzunehmen, und schossen eins, das auf der Stelle todt liegen blieb. Bei dem Knall erhoben die andern die Köpfe ein wenig, um sie gleich wieder fallen zu lassen und weiter zu schlafen. Daran, unsere Beute abzuhäuten, während alle die andern Thiere rundherum lagen, war nicht zu denken; wir mußten letztere auf die eine oder andere Weise ins Wasser treiben. Wir gingen an sie heran, schrien und brüllten, aber sie blickten uns nur träge an und rührten sich nicht. Dann stießen wir sie mit den Schneeschuhstöcken; sie wurden ärgerlich und stießen die Hauer ins Eis, daß die Späne flogen, aber noch immer wollten sie sich nicht bewegen. Endlich trieben wir durch fortwährendes Stoßen und Schlagen die ganze Heerde ins Wasser. Dies ging aber nicht rasch: in stattlicher Procession zogen sie sich zurück und schleppten sich langsam, eins hinter dem andern, zum Rande des Wassers. Hier blickten sie sich wieder nach uns um, grunzten unzufrieden und stürzten sich dann eins um das andere ins Wasser. Während wir ihren Gefährten zerschnitten, kamen sie in der Spalte neben uns beständig wieder herauf und krochen halb auf das Eis, als wenn sie von uns Aufklärung über unser Thun verlangten.

Nachdem wir uns mit so viel Fleisch und Speck, als wir für den Augenblick nöthig zu haben glaubten, sowie mit einem Quantum Blut versehen hatten, schlugen wir ganz in der Nähe das Zelt auf und kochten uns eine tüchtige Portion Blutbrei, der aus einer wunderlichen Mischung von Blut, Fischmehl, Maismehl und Speck bestand.

Am andern Tage (4. Juni) hatten wir noch immer guten Wind und segelten daher fröhlich mit dem Schlitten die ganze Nacht durch. Als wir zu dem Vorgebirge südlich von uns gelangten, kamen wir an offenes Wasser, das hier direct bis an den Rand des mit Gletschereis bedeckten Landes reichte. Sofort hatten wir unsere Kajaks zu Wasser zu bringen und an der Gletscherwand entlang weiter zu fahren, zum ersten mal in diesem Jahre auf offenem Meer. Es war ein eigenartiges Gefühl, wieder einmal die Paddeln zu gebrauchen und das Wasser überall von Vögeln, Alken, Krabbentauchern und Stummelmöven, belebt zu sehen. Das Land war mit Gletschern bedeckt, aus denen Basalt nur an einigen Stellen hervorragte.

Auch Moränen waren dort an mehrern Stellen auf den Gletschern. Nicht wenig überrascht waren wir, als wir nach einer kurzen Fahrt eine Schar Eiderenten auf dem Wasser sahen. Etwas später bemerkten wir zwei Gänse am Lande sitzen und glaubten uns wieder ganz in civilisirte Gegenden versetzt. Nach mehrstündigem Paddeln wurde unser Weiterkommen nach Süden durch Küsteneis gehindert, während das offene Wasser sich in rechtweisend westlicher Richtung dem Lande zu ausdehnte, das wir vorher schon in dieser Richtung gesehen hatten, das jetzt aber vom Nebel verhüllt wurde.

Fahrt mit Segelschlitten bei Kap Richthofen.

Wir waren sehr im Zweifel, welchen Weg wir wählen sollten, ob wir die Fahrt westwärts auf dem offenen Wasser fortsetzen sollten, das uns in die Nähe von Spitzbergen bringen mußte – oder ob wir es verlassen und wieder zur Schlittenfahrt über das glatte Eis nach Süden greifen sollten. Obwol die Luft unsichtig war und wir nicht weit sehen konnten, fühlten wir uns doch überzeugt, daß wir auf dem Wege über das Eis endlich offenes Wasser an der Südseite der Inseln, zwischen denen wir uns befanden, treffen würden. Vielleicht konnten wir dort eine kürzere Route nach Spitzbergen finden. Inzwischen war der Morgen (5. Juni) ziemlich weit vorgeschritten, und hoch befriedigt, daß wir so weit nach Süden gekommen waren, errichteten wir das Lager. Es war an der Südseite von Jackson's Kap Richthofen, des nördlichsten Punktes, den Jackson vorher im selben Frühjahr erreicht hatte!

Da es am nächsten Tage (Sonnabend, 6. Juni) noch so dunstig war, daß wir von unserer Umgebung nicht mehr als vorher sehen konnten, und da starker Nordwind wehte, der uns beim Kreuzen der offenen See nach westwärts unbequem gewesen wäre, beschlossen wir, über das Küsteneis nach Süden zu gehen. Wieder waren wir im Stande, das Segel auf unsern Schlitten zu gebrauchen und wir kamen besser als je weiter. Oft ging es ohne jede Anstrengung; wir brauchten nur, jeder vor seinem Schlitten auf den Schneeschuhen stehend, den Steuerstock (ein Bambusrohr, das fest an dem Steven des Kajak befestigt war) festzuhalten und uns vom Winde weiter treiben zu lassen. Während der Windstöße flogen wir oft wie eine Feder dahin, zu andern Zeiten mußten wir ein wenig ziehen. Wir machten gute Fortschritte und setzten die Fahrt bis tief in die Nacht hinein fort, da wir den Wind soviel wie möglich ausnutzen wollten. Wir liefen quer über die breite Straße, die wir vor uns gehabt hatten, und hielten nicht eher an, als bis wir das Lager neben einer Insel auf der Südseite aufschlagen konnten.

Am nächsten Abend (Sonntag, 7. Juni) setzten wir den Weg noch immer südwärts vor demselben nördlichen Winde fort und konnten tüchtig segeln. Wir hatten gehofft, bevor wir wieder das Zelt aufschlugen, das Land erreichen zu können, jedoch war dasselbe weiter entfernt, als wir geglaubt hatten, und endlich mußten wir, als der Morgen (Montag, 8. Juni) schon weit vorgeschritten war, bei dem wüthenden Sturme mitten auf dem Eise halt machen. Für diesen Tag finde ich folgende Eintragung in meinem Tagebuche: »Entdecken fortwährend neue Inseln oder Länder nach Süden zu. Jenseits, im Westen von uns, ist ein großes Schneeland, das sich eine weite Strecke nach Süden auszudehnen scheint.«

Dies Schneeland erschien uns äußerst geheimnißvoll; wir hatten noch nicht einen einzigen dunkeln Flecken darauf entdeckt, überall nur Schnee und Eis. Von seiner Ausdehnung konnten wir uns keinen klaren Begriff machen, da wir nur hin und wieder einen Schimmer davon gesehen hatten, wenn der Nebel sich etwas gehoben hatte. Es schien ganz niedrig zu sein; doch meinten wir, daß es von größerer Ausdehnung sein müsse als alle Länder, an denen wir bisher entlang gekommen waren. Nach Osten hin fanden wir auf dem ganzen Wege Insel auf Insel, Sunde und Fjorde. Wir nahmen alles auf, so gut wir konnten. Doch half uns das nichts, um herauszufinden, wo wir waren; es schien nur eine Menge kleiner Inseln zu sein, während sich hin und wieder zwischen ihnen der Blick auf das öffnete, was wir für den Ocean im Osten hielten.

Das Eis, auf welchem wir jetzt fuhren, war merkwürdig verschieden von demjenigen, welches wir weiter nach Norden, in der Nähe unserer Winterhütte, gehabt hatten; es war beträchtlich dünner und mit sehr dickem Schnee bedeckt, sodaß es in keinem guten Zustande zum Fahren war. Als daher am folgenden Tage (Dienstag, 9. Juni) der Schnee an unsern Schneeschuhen und den Schlittenkufen sich zu ballen begann, liefen beide sehr schwer. Allein der Wind war noch günstig, und wir segelten trotz alledem gut weiter. Während wir so mit voller Geschwindigkeit vor dem Winde fliegend das Land fast erreicht hatten, sank Johansen mit seinem Schlitten plötzlich ein, und nur mit Mühe gelang es ihm, sich und seine Sachen gegen den Wind wieder auf das feste Eis zu bringen. Während ich dahinstürmte, bemerkte ich, daß der Schnee vor mir ein verdächtig wässeriges Aussehen hatte und meine Schneeschuhe einzusinken begannen; doch hatte ich glücklicherweise noch Zeit genug, anzuhalten, ehe ein weiterer Unfall passirte. Wir mußten die Segel herunternehmen und einen weiten Umweg nach Westen machen, ehe wir unsere Segelfahrt fortsetzen konnten. Auch am nächsten Tage ballte sich der Schnee, doch hatte der Wind aufgefrischt, und wir segelten besser als je. Da das Land im Osten Es erwies sich später als die Hooker-Insel. sich nach Südosten zu wenden schien, steuerten wir nach dem südlichsten Punkte eines Landes südwestlich von uns. Es war die Northbrook-Insel. Es fing an, immer aufregender zu werden. Wir dachten, wir müßten an diesem Tage ungefähr 22 Kilometer gemacht haben, und rechneten aus, daß wir auf 80° 8' nördlicher Breite sein müßten; aber noch immer hatten wir Land im Süden. Wenn dasselbe sich so weit in dieser Richtung ausdehnte, dann war es sicher, daß wir nicht auf Franz-Joseph-Land sein konnten (woran ich noch immer glaubte); bei dieser dunstigen Luft vermochten wir jedoch nicht weit zu sehen. Und dann war es merkwürdig, daß die Küste im Osten in östlicher Richtung zu verlaufen begann. Ich glaubte, es könnte vielleicht mit Leigh Smith's Karte vom Markham-Sund übereinstimmen. In diesem Falle mußten wir südwärts durch eine Straße gekommen sein, die weder er, noch Payer gesehen haben konnte, und waren also trotz allem nicht so weit aus unserer Länge. Aber nein! Auf unserer Reise nach Süden konnten wir unmöglich quer über Payer's Dove-Gletscher und seine verschiedenen Inseln und Länder gekommen sein, ohne sie gesehen zu haben. Es muß noch ein Land weiter westlich von hier zwischen Franz-Joseph-Land und Spitzbergen geben; Payer's Karte konnte nicht ganz falsch sein. Ich wollte das Land im Südwesten erreichen, mußte aber auf dem Eise Rast machen; es war zu weit entfernt.

Unser Proviant wird knapp; wir haben noch ein wenig Fleisch für einen weitern Tag, aber hier ist kein lebendes Wesen zu sehen, kein Seehund auf dem Eise, nirgends offenes Wasser. Wie lange soll das noch so weiter gehen? Wenn wir nicht bald wieder die offene See erreichen, wo vielleicht Wild zu erlegen ist, dann kann die Sache sehr unangenehm werden.

Dienstag, 16. Juni. Die letzten Tage sind so ereignißvoll gewesen, daß keine Zeit zum Schreiben war. Ich muß es an diesem schönen Morgen, während die Sonne unter das Zelt guckt, thun, um die Zeit wieder einzuholen.

Draußen liegt die blaue, glänzende See, und man kann sich hier an einem Junimorgen nach Hause versetzt glauben.

Am Freitag, 12. Juni, waren wir um 4 Uhr morgens mit den Segeln auf den Schlitten wieder aufgebrochen. Es hatte gefroren, und der Schnee war daher wieder in besserm Zustande. Nachts war es sehr windig gewesen, sodaß wir auf ein gutes Tagewerk hofften. Am Abend vorher hatte es sich so aufgeklärt, daß wir endlich deutlich das Land rundherum sehen konnten. Die Inseln im Osten waren ostwärts verschwunden, und wir hatten ihnen am Tage vorher Lebewohl gesagt. Wir sahen jetzt auch, daß sich in dem Lande im Westen Die Straße zwischen der Northbrook- und der Bruce-Insel auf der einen und Peter-Head auf Alexandra-Land auf der andern Seite. eine breite Straße befand und daß es ein zusammenhängendes Land war, wie wir auch angenommen hatten. Das nördlich von der Straße liegende Land war jetzt so weit entfernt, daß ich es nur eben noch sehen konnte. Inzwischen hatte der Wind sehr nachgelassen; auch das Eis wurde immer unebener – wir waren offenbar an das Treibeis gekommen, wo die Arbeit viel schwerer war, als wir erwartet hatten. An der Luft sahen wir, daß im Süden offenes Wasser sein müsse, und als wir weiter gingen, hörten wir zu unserer Freude das Geräusch der Brandung. Um 6 Uhr morgens hielten wir an, um ein wenig zu rasten, und als ich dann auf einen Hügel stieg, um eine Beobachtung zur Längenbestimmung zu bekommen, sah ich das Wasser nicht weit entfernt. Von einem höhern Stück Gletschereis konnten wir es noch besser sehen. Es dehnte sich nach dem Vorgebirge im Südwesten aus. Obgleich der Wind jetzt etwas westlicher geworden war, hofften wir doch im Stande zu sein, am Rande des Eises entlang zu segeln, und beschlossen, uns auf dem kürzesten Wege dem Wasser zuzuwenden. Rasch waren wir am Rande des Eises, wo wir endlich das blaue Wasser vor uns ausgebreitet liegen sahen.

Bald hatten wir die Kajaks zusammengebunden und das Segel gesetzt, dann stachen wir in See. Unsere Hoffnungen wurden nicht getäuscht, wir segelten den ganzen Tag schön weiter. Zeitweilig war der Wind so stark, daß wir das Wasser durchschnitten und die Wellen unangenehm über die Kajaks spülten; aber wir kamen vorwärts und mußten es uns gefallen lassen, etwas naß zu werden. Bald passirten wir die Spitze, nach welcher wir gesteuert hatten, Kap Barents. und dort sahen wir, daß das Land westwärts verlief, daß der Rand des ununterbrochenen Ufereises sich in derselben Richtung erstreckte und daß wir offenes Wasser vor uns hatten. Frohen Muthes segelten wir westwärts, dem Rande des Eises entlang. Endlich also waren wir im Süden des Landes, in welchem wir so lange umhergewandert waren und wo wir einen langen Winter zugebracht hatten. Es überraschte mich mehr denn je, daß diese Südküste trotz allem sehr wohl mit Leigh Smith's Karte von Franz-Joseph-Land und dem sein Winterquartier umgebenden Lande übereinstimmte, aber dann erinnerte ich mich an Payer's Karte und verwarf den Gedanken wieder.

Abends liefen wir an den Rand des Eises, um die Beine ein wenig zu strecken; sie waren von dem Sitzen im Kajak während des ganzen Tages steif geworden, und wir wollten auch gern etwas Aussicht über das Wasser im Westen haben. Als wir gelandet waren, trat die Frage an uns heran, wie wir unsere kostbaren Fahrzeuge festmachen sollten. »Nehmen wir eine der Brassen«, sagte Johansen, der auf dem Eise stand. »Ist sie auch stark genug?« »Ja«, erwiderte er, »ich habe sie während der ganzen Zeit als Fall an meinem Schlittensegel benutzt.« »Nun gut, es bedarf nicht viel, um diese leichten Kajaks zu halten«, sagte ich, ein wenig beschämt darüber, daß ich so ängstlich gewesen war, und vertäute sie mit dem Fall, einem Streifen roher Walroßhaut.

Wir waren schon eine ganze Weile auf dem Eise gewesen und in der Nähe der Kajaks auf- und abspaziert; der Wind war beträchtlich flauer geworden und schien mehr nach Westen herumgegangen zu sein, sodaß es zweifelhaft geworden war, ob wir ihn noch länger würden brauchen können. Wir stiegen deshalb auf einen nahen Hügel, um dies genauer festzustellen. Als wir dort oben standen, schrie Johansen plötzlich: »Halt, dort treiben die Kajaks!« Wir rannten so schnell wir konnten hinab. Sie waren aber schon eine kleine Strecke fort und trieben rasch davon; die Fangleine war abgerissen. »Hier meine Uhr!« sagte ich zu Johansen und gab sie ihm; und so rasch wie möglich warf ich einige Kleidungsstücke ab, um besser schwimmen zu können. Alles abzulegen wagte ich nicht, weil ich sonst leicht einen Krampf hätte bekommen können. Ich sprang ins Wasser; aber der Wind wehte vom Eise ab, und die leichten Kajaks mit der hohen Takelung boten ihm guten Halt. Sie waren schon ziemlich weit draußen und trieben schnell. Das Wasser war eiskalt. Es war eine schwere Arbeit, in den Kleidern zu schwimmen, und die Kajaks trieben weiter und weiter, oft schneller, als ich schwimmen konnte. Es schien mir daher mehr als zweifelhaft, ob ich sie würde einholen können. Aber dort trieb unsere ganze Hoffnung! Alles, was wir besaßen, befand sich an Bord, wir hatten nicht einmal ein Messer bei uns. Ob ich einen Krampf bekam und untersank, oder ob ich ohne die Kajaks umkehrte, würde ziemlich auf dasselbe hinausgekommen sein, und so strengte ich mich bis zum Aeußersten an. Als ich müde wurde, drehte ich mich um und schwamm auf dem Rücken; da sah ich, daß Johansen ruhelos auf dem Eise auf- und abwanderte. Armer Junge! Er hatte keine Ruhe, und es war ihm schrecklich, daß er nicht im Stande war, irgendetwas zu thun. Er hatte nicht viel Hoffnung, daß ich sie erreichen würde; aber es würde die Sachlage auch nicht im geringsten verbessern, wenn er sich ebenfalls ins Wasser würfe. Später sagte er mir, es seien die schlimmsten Augenblicke gewesen, die er je durchlebt habe. Als ich mich aber wieder umdrehte und sah, daß ich den Kajaks näher gekommen war, stieg mir der Muth wieder, und ich verdoppelte meine Anstrengungen. Allmählich fühlte ich, daß mir die Glieder doch steif wurden und sie alles Gefühl verloren. Ich wußte, daß ich in kurzer Zeit nicht mehr im Stande sein würde, sie zu bewegen. Aber jetzt war es nicht mehr weit; wenn ich es nur noch ein wenig länger aushalten könnte, würden wir gerettet sein – und ich schwamm weiter. Immer schwächer wurden die Schläge, aber die Entfernung wurde auch immer kürzer, und ich begann zu glauben, daß ich die Kajaks doch erreichen würde. Endlich konnte ich die Hand nach dem Schneeschuh ausstrecken, der quer über den Hecks lag; ich ergriff ihn, zog mich bis an den Rand des Kajaks, und hielt uns für gerettet.

Ich versuchte, mich hinaufzuziehen, aber der ganze Körper war mir von der Kälte so steif, daß dies eine Unmöglichkeit war. Einen Augenblick dachte ich, daß es trotz allem zu spät sei; ich sollte so weit kommen, aber nicht ins Boot gelangen. Nach einer Weile gelang es mir jedoch, ein Bein auf den Rand des Schlittens, der an Deck lag, zu schwingen und auf diese Weise mich hinaufzuarbeiten. Da saß ich nun, aber so steif vor Kälte, daß mir das Paddeln schwer wurde. Leicht war es durchaus nicht, die zusammengebundenen Kajaks zu rudern. Die Kajaks voneinander zu lösen, hatte ich keine Zeit; bevor ich damit fertig geworden wäre, würde ich ganz steif vor Kälte geworden sein. Ich mußte mich warm zu halten suchen, indem ich so stark ruderte, wie ich nur konnte; gegen den Wind ging es nur sehr langsam der Eiskante zu. Die Kälte hatte meinen ganzen Körper jeden Gefühls beraubt; aber wenn die Windstöße kamen, schienen sie, wie ich da in meinem dünnen, nassen wollenen Hemde stand, direct durch mich hindurchzugehen. Ich zitterte, die Zähne klapperten mir, und ich war fast überall erstarrt; ich konnte aber das Ruder noch immer gebrauchen und würde schon warm werden, wenn ich auf das Eis zurückkäme. Nahe vor dem Buge trieben zwei Alke; der Gedanke, Alke zum Abendessen zu haben, war zu verlockend, und dazu hatten wir jetzt Mangel an Lebensmitteln. Ich ergriff mein Gewehr und erlegte sie mit einem Schusse. Johansen sagte mir nachher, er sei über den Schuß erschrocken gewesen und habe gedacht, es sei ein Unglück passirt; er habe nicht begreifen können, was ich da draußen mache; als er mich aber rudern und zwei Vögel aufgreifen gesehen, habe er gedacht, ich hätte den Verstand verloren. Endlich gelang es mir, den Rand des Eises zu erreichen; doch hatte mich die Strömung eine weite Strecke von unserm Landungsplatze abgetrieben. Johansen kam am Eisrande entlang und sprang in das Kajak an meine Seite, worauf wir bald an unsern alten Platz zurückgekehrt waren. Ich war ziemlich erschöpft und konnte kaum ans Land kriechen; ich vermochte mich fast nicht aufrecht zu halten, und während ich zitternd und bebend dastand, mußte mir Johansen die nassen Kleider aus- und die wenigen trockenen Sachen, die ich noch in Reserve hatte, anziehen und den Schlafsack auf dem Eise ausbreiten. Ich wickelte mich ordentlich in ihn ein, und Johansen deckte mich mit dem Segel, und was er sonst finden konnte, zu, um die Kälte abzuhalten. Da lag ich nun lange Zeit zitternd, bis die Wärme allmählich in den Körper zurückkehrte. Während Johansen das Zelt aufschlug und das aus meinen beiden Alken bestehende Abendessen bereitete, schlief ich sanft ein; er ließ mich ruhig schlafen, und als ich aufwachte, war das Essen schon längere Zeit fertig und kochte über dem Feuer. Die Alke und eine heiße Suppe hatten bald die letzten Nachwehen meiner Schwimmtour verwischt.

Gerettet!.

Da die Gezeitenströmung hier stark und kein Wind zum Segeln war, mußten wir den Flutwechsel abwarten, um den Strom nicht gegen uns zu haben, sodaß es spät am nächsten Abend war, als wir die Reise fortsetzen konnten. Wir ruderten und kamen gut weiter, bis wir gegen Morgen (14. Juni) mehrere große Walroßheerden auf dem Eise trafen. Unser Fleischvorrath war bis auf einige Alke, die wir geschossen hatten, erschöpft, und wir hatten auch nicht viel Speckstücke mehr. Lieber hätten wir zwar einen Bären gehabt; aber da wir in letzter Zeit keinen gesehen hatten, so war es vielleicht am besten, uns hier zu versorgen. Wir landeten daher und gingen direct auf eine hinter einem Hügel liegende Heerde los. Wir zogen junge Thiere, von denen mehrere da waren, vor, weil mit ihnen viel leichter umzugehen ist. Ich schoß erst ein ganz kleines, dann ein zweites. Die ausgewachsenen Thiere schraken bei dem ersten Schuß auf und blickten sich um; beim zweiten Schuß begann die ganze Heerde ins Wasser zu gehen. Die Mütter wollten jedoch ihre todten Jungen nicht zurücklassen. Die eine schnüffelte an ihrem Jungen herum und stieß es und wußte offenbar nicht, was ihm fehle; sie sah nur das Blut aus dem Kopfe spritzen. Es schrie und jammerte wie ein Mensch. Endlich, als die Heerde hineinzuspringen begann, schob die Mutter das Junge vor sich her dem Wasser zu. Ich fürchtete nunmehr, daß mir meine Beute verloren gehen würde, und rannte hin, um sie zu retten. Aber die Mutter war mir zu schnell; sie faßte das Junge mit einer der Vorderfinnen und verschwand wie der Blitz mit ihm in die Tiefe. Die andere Mutter machte es ebenso. Ich wußte kaum, wie es so rasch geschehen konnte, und blieb am Rande stehen und blickte ihnen nach. Ich glaubte, die Jungen müßten wieder an die Oberfläche kommen, doch war nichts zu sehen; sie waren für immer verschwunden, die Mütter mußten sie weit mit fortgenommen haben. Dann begab ich mich zu einer andern Heerde, bei welcher ebenfalls Junge waren, und schoß eins; aber durch Schaden klug gemacht, erschoß ich auch die Mutter. Es war ein rührender Anblick, als sie sich, ehe sie getroffen war, über ihr todtes Junges warf, und selbst im Tode hielt sie es noch mit der Vorderfinne fest. Nunmehr hatten wir Speck und Fleisch genug für lange Zeit, und zwar köstliches Fleisch, da junges Walroßfleisch wie Hammelkeule schmeckt. Hierzu kam noch ein Dutzend Alke, sodaß unsere Vorrathskammer jetzt mit Lebensmitteln tüchtig ausgerüstet war. Und wenn wir mehr brauchten, war das Wasser voll von Alken und sonstiger Nahrung, sodaß wir keinen Mangel zu befürchten hatten.

Es gab hier unzählige Walrosse. Die Heerden, die auf dem Eise gelegen hatten und jetzt verschwunden waren, waren groß, jedoch lagen noch viel mehr im Wasser draußen. Es schien auf jeder Seite von großen und kleinen Thieren zu kochen, und wenn ich ihre Zahl auf wenigstens 300 schätze, so ist das gewiß nicht zu hoch gegriffen.

Um 1½ Uhr am nächsten Morgen (Montag, 15. Juni) setzten wir bei schönem, windstillem Wetter die Reise fort. Da es auf allen Seiten von Walroßheerden wimmelte, hatten wir keine große Lust, allein zu rudern, und banden eine Strecke weit die Kajaks zusammen, weil wir wußten, wie aufdringlich diese Burschen sein konnten. Am Tage vorher waren sie ziemlich nahe gekommen, neben meinem Kajak emporgetaucht und waren uns mehreremal weite Strecken dicht gefolgt, ohne uns jedoch irgendwie Schaden zuzufügen. Ich neigte zu der Ansicht, daß es Neugier sei und daß sie nicht wirklich gefährlich seien; aber Johansen war nicht so fest davon überzeugt. Er meinte, wir hätten Beweise vom Gegentheil, und erklärte, daß Vorsicht jedenfalls nichts schaden könnte. Den ganzen Tag sahen wir Heerden, die uns oft weit folgten und sich um die Kajaks drängten. Wir hielten uns nahe am Rande des Eises und liefen, wenn uns eins zu nahe kam, wenn möglich auf einen Eisfuß. Der Eisfuß ist der Theil der Scholle, der oft unter der Wasseroberfläche ins Wasser hinausragt; er entsteht dadurch, daß das im Sommer wärmere Oberflächenwasser des Meeres das Eis an der Oberfläche wegschmilzt.] Auch blieben wir nahe beisammen oder nebeneinander. Wir ruderten an einer großen, auf dem Eise liegenden Heerde vorbei und hörten sie noch in weiter Entfernung wie Kühe brüllen.

Wir glitten rasch an der Küste entlang, doch hing leider Nebel darüber, sodaß es oft unmöglich war, zu bestimmen, ob zwischen den dunkeln Flecken, die wir noch eben erkennen konnten, Sunde oder Gletscher waren. Ich hätte sehr gern ein wenig mehr von dem Lande gesehen. Mein Argwohn, daß wir uns in der Nachbarschaft des Winterquartiers von Leigh Smith befänden, war stärker als je geworden. Unsere Breite, sowie die Richtung der Küstenlinie und die Lage der Inseln und Straßen schienen viel zu gut übereinzustimmen, als daß sie die Möglichkeit des Gedankens zuließen, es könnte noch eine weitere Gruppe solcher Inseln auf der kurzen Strecke zwischen Franz-Joseph-Land und Spitzbergen liegen. Ein solcher Fall würde doch zu merkwürdig sein. Außerdem hatten wir fern im Westen einen Schimmer von Land gesehen, welches jedenfalls nicht weit von Nordostland liegen konnte. Allein Payer's Karte von dem Lande nördlich davon? Johansen behauptete mit gutem Grund, daß Payer unmöglich solche Fehler gemacht haben könne, wie wir in diesem Falle anzunehmen gezwungen wären.

In Lebensgefahr.

Gegen Morgen ruderten wir eine Zeit lang, ohne weiter Walrosse zu sehen, und fühlten uns daher sicherer. In demselben Augenblicke bemerkten wir aber einen vereinsamten Bullen umherschwimmen und etwas vor uns auftauchen. Johansen, der zur Zeit vor mir war, lief auf einen Eisfuß, und obwol ich das wirklich für allzu weit getriebene Vorsicht hielt, war ich doch auf dem Punkte, seinem Beispiel zu folgen. Ich war jedoch noch nicht soweit gekommen, als das Walroß plötzlich neben mir in die Höhe schoß, sich auf den Rand des Kajaks warf, mit der einen Vorderfinne noch weiter über das Deck faßte und, während es mich zu kentern suchte, mit den Hauern einen Stoß nach dem Kajak zu führen drohte. Ich hielt mich so fest wie möglich, um nicht ins Wasser geworfen zu werden, und schlug mit dem Ruder so stark ich konnte nach dem Kopfe des Thieres, das das Kajak nochmals erfaßte und mich so weit überkippte, daß das Deck beinahe unter Wasser war. Dann ließ es los und richtete sich gerade in die Höhe. Ich griff nach meiner Büchse. Allein in demselben Augenblicke drehte es sich um und verschwand so rasch, wie es gekommen war. Die ganze Geschichte spielte sich in einem Augenblicke ab, und ich wollte gerade zu Johansen sagen, wir könnten uns glücklich schätzen, aus diesem Abenteuer so glücklich davongekommen zu sein, als ich bemerkte, daß mir die Beine naß wurden. Ich horchte, und hörte nunmehr das Wasser unter mir ins Kajak sickern. Umdrehen und es auf den Eisfuß setzen, war das Werk eines Augenblicks; allein dort sank ich auch schon. Es handelte sich nun darum, heraus und auf das Eis zu gelangen, da das Kajak sich inzwischen immer mehr füllte. Der obere Rand des Eises war hoch und locker; doch gelang es mir hinaufzukommen, worauf Johansen das sinkende Kajak so weit nach Steuerbord überkippte, daß das Leck aus dem Wasser kam und wir es nach einer Stelle bringen konnten, wo das Eis niedrig genug war, um das Boot aufschleppen zu können. Alles, was ich besaß, schwamm gründlich durchgeweicht im Innern umher. Was ich am meisten bedauerte, war, daß das Wasser in den photographischen Apparat gedrungen war und vielleicht meine kostbaren photographischen Aufnahmen ruinirt hatte.

So liegen wir hier nun mit allen unsern irdischen Gütern, die zum Trocknen ausgebreitet sind, und mit einem Kajak, das geflickt werden muß, ehe wir wieder einem Walroß begegnen können. Es ist ein tüchtiger Riß, den das Thier gemacht hat, wenigstens 15 Centimeter lang; ein Glück, daß es nicht schlimmer geworden ist. Wie leicht hätte es mich mit seinen Hauern am Oberschenkel verwunden können! Und es würde mir schlecht ergangen sein, wenn wir weiter draußen und nicht gerade an einem so günstigen Platze am Eisrande gelegen hätten, wo ein Eisfuß war. Der Schlafsack war triefend naß; wir rangen ihn so gut wie möglich aus, kehrten das Haar nach außen und verbrachten eine vorzügliche Nacht darin.

Am Abend desselben Tages schrieb ich: »Heute habe ich mein Kajak geflickt; wir haben alle Nähte in beiden Kajaks mit Stearin überholt, sodaß wir nunmehr hoffen, in ganz dichten Booten die Reise fortsetzen zu können. Draußen liegen die Walrosse, starren uns mit den großen, runden Augen an, grunzen und schnauben und klettern hin und wieder am Eisrande hinauf, als ob sie uns forttreiben wollten.«