|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Big game hunting is a fine education!« (»Die Jagd auf großes, gefährliches Wild ist eine gute Schule für Männer!«) Diesem Ausspruche des englischen Jägers von Ruf H. A. Bryden möchte ich vollauf zustimmen, nicht aber der ebenfalls öfters ausgedrückten Ansicht einiger Jäger, daß nämlich die Jagdgründe Äquatorial-Ostafrikas dem Jäger für alle die seiner dort harrenden Gefahren und Schwierigkeiten kein genügendes Äquivalent bieten.

Diese Ansicht kann ich nicht teilen, denn gerade diese Gefahren und Schwierigkeiten erhöhen, meine ich, den Reiz der dortigen Jagd wie kaum in einem anderen Lande der Welt. Der Jäger findet eben nur im tropischen Afrika die Reste einer eigentlich schon »veralteten«, in eine andere Erdepoche gehörigen herrlichen Tierwelt. Es ist nicht zu leugnen, daß er seine Jagden buchstäblich mit außerordentlich hohem Preise bezahlen muß. Das liegt auf der Hand in einem Lande, wo jeder einzelne Gebrauchsgegenstand, bis ins Kleinste, auf menschlichen Schultern befördert werden muß, wo der Reisende keine anderen Transportgelegenheiten findet, sobald er sich tief in die Wildnis begibt.

Freilich vermag ich es vollkommen zu verstehen, wenn erfahrene Männer auch ein anderes Urteil fällen. Haben manche doch so ernste Zusammenstöße mit dem von ihnen gejagten Wilde, vor allem aber so üble Erfahrungen mit dem Klima des Landes machen müssen, daß sie wohl dieser, auf die Dauer den Kühnsten abschreckenden Schwierigkeiten überdrüssig geworden sein mögen. Aus ihrem Urteile geht jedenfalls auf das deutlichste hervor, daß der Aufenthalt in der Wildnis und die Jagd auf Elefanten, Nashörner, Büffel und Löwen dort drüben kein Kinderspiel sind. Ausdrücklich möchte ich erwähnen, daß ich hierbei die zu mehreren Schützen ausgeübten Elefantenschlächtereien und Abschlachtungen anderen Wildes nicht im Auge habe. Ich spreche stets ausschließlich von der männlichen vornehmen Art, auch dem gefährlichen Wilde allein gegenüberzutreten.

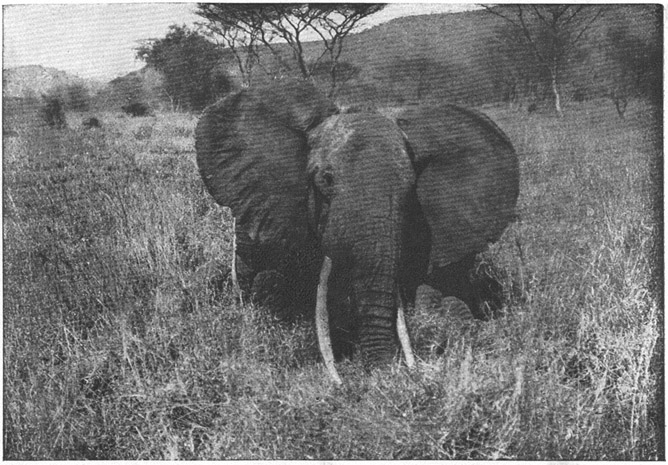

Allmählich hat sich freilich auch bei mir eine Abneigung herausgebildet gegen die »Aug-in-Aug-Situationen« mit Nashörnern und namentlich Elefanten! Mit diesen beiden wehrkräftigen und häufig sehr angriffslustigen Wildarten ist aber keineswegs die Liste der als Gegner nicht zu unterschätzenden Bewohner der ostafrikanischen Dschungeln erschöpft. Die gewiegtesten und erfahrensten anglosächsischen Jäger sind vielmehr ausnahmslos der Ansicht, es sei auch bei der Jagd auf Löwen, Leoparden und den afrikanischen Büffel nur eine Frage der Zeit, daß sich eines Tages das Blättchen gegen den Schützen wendet. In den letzten Jahren haben wieder eine ganze Anzahl von guten afrikanischen Jägern ihr Leben lassen müssen. Von einer der soeben genannten Wildarten erreicht werden, ist nur zu oft gleichbedeutend mit dem Tode. Es gehört wohl zu den packendsten, aber auch zu den furchtbarsten Erlebnissen, die ein Mensch sich wünschen kann, vom afrikanischen Elefanten gejagt zu werden. Der Angriff ist von unbeschreiblicher Furchtbarkeit. Er erfolgt plötzlich, unerwartet. Die gewaltige Gestalt des erzürnten Riesen – die seine Erscheinung ins furchtbar Groteske verzerrende, eigenartige Stellung der Ohren, die den gigantischen Kopf plötzlich noch unendlich größer und gewaltiger erscheinen läßt, – die unheimliche Schnelligkeit, mit der der Angriff sich vollzieht, – das schrille Trompeten des Giganten, Ol-le'ng-aina = »Der mit der Hand« ist eine Masai-Bezeichnung des Elefanten, und der Elefantenrüssel ist in der Tat eine furchtbare Waffe. – das alles wirkt in einer Weise auf den vom Jäger plötzlich zum »Gejagten« verwandelten Menschen ein, die er zeitlebens nicht vergessen kann. Wenn noch dazu, wie ich das erlebt habe, nicht ein einzelner, sondern eine ganze Elefantenherde plötzlich und mit einem Schlage »herandröhnt«, so wird es der Leser verstehen, daß, wer solches erlebte, noch nach Jahren im Traume plötzlich dieselbe Situation durchkosten muß, und mehr wie einmal mitten im Schlafe aufs höchste erschreckt sich von Traumgebilden dieser Art überrascht sieht.

In der Heimat aber kennen wir ja seit Jahrhunderten wirklich gefährliche Jagden nur noch ausnahmsweise, wie das Anlaufenlassen des Keilers auf die Saufeder oder das Pürschen und Klettern im Hochgebirge.

Das ist etwas ganz anderes, wenn sich Menschen, zu mehreren oder vielen vereint, zu irgend einem Zwecke in Gefahr begeben, ob jemand auf einsamem Posten sich befindet, durch fremden Befehl und Pflicht gefesselt, oder durch eigenen Willen und Wagemut getrieben. An den Einsamen treten ganz andere Anforderungen heran, er hat mit ganz anderen Versuchungen zu kämpfen, wie derjenige, den das Beispiel vieler anderer stützt und vorwärtstreibt.

Aber gerade in all den Gefahren ist, wie schon gesagt, der starke und große Reiz begründet, den die tropische Jagd bietet. Noch schwieriger ist es aber für den Jäger, die Kamerajagd auf Großwild zu unternehmen und junge Tiere dieser wehrkräftigen Arten in seine Gewalt zu bringen.

Monatelang hatte ich mich umsonst bemüht, sowohl Elefanten unter günstigen Lichtverhältnissen mit dem Tele-Apparat aufzunehmen, als auch einen jungen Elefanten lebend in meine Gewalt zu bringen. Nach vielen Enttäuschungen wurde ich am Morgen eines Septembertages unerwarteterweise reich entschädigt. Die durch die Giftpfeile der Wakamba offenbar höchst beunruhigten Elefanten statteten in der Nacht dem Bache an meinem Lager, aus den Schluchten des ol Donje-Erok la Matumbato niedersteigend, einen Besuch ab. Hierbei stießen sie auf die von mir ausgehangenen Scheuchen, die ich in Gestalt von weißen Papierbogen hier und da am Wasser angebracht hatte, um das Wild zu veranlassen, andere Wasserstellen aufzusuchen, in deren Nähe mir gute photographische Aufnahmen möglich waren.

Alle Tiere, mit Ausnahme des Löwen, mieden diese Scheuchen; nur für die Elefanten waren sie in der hellen Mondscheinnacht geradezu ein Lockmittel. Ich sah mit höchstem Staunen, daß die Herde die Scheuchen »angenommen«, heruntergerissen und in den Schlamm gestampft hatte. Dies stimmte vollkommen mit Erzählungen der schwarzen Elefantenjäger über den oft aggressiven Charakter der dortigen Elefanten zur Nachtzeit. Die Herde hatte den Bach mehrfach durchquert und sich bis auf etwa 300 Meter meinem Lager genähert. Obwohl ich es für ganz gewiß hielt, daß sie sich den schützenden Bergen wieder zugewandt habe, folgte ich wie gewöhnlich ihrer Fährte, um ihr Tun und Treiben zu studieren. Zu meinem größten Erstaunen fand ich nach etwa einer halben Stunde, daß sie sich plötzlich in eine ziemlich ausgesprochene Linie formiert und ihre Richtung in die Steppe genommen hatte.

Da gab es nun zwei Möglichkeiten. Entweder, – und ich hielt dies für das wahrscheinlichste – beabsichtigten die Elefanten, nachdem sie sich satt getrunken, die nächst gelegene, zwei Tage entfernte Wasserstelle zu erreichen. Oder aber sie hatten ihr Quartier für 24 oder 48 Stunden in die trockene Steppe verlegt, um vor den sie mit Giftpfeilen verfolgenden Wakamba sicher zu sein. Hier galt es nun schnell zu handeln. Zum Lager zurückgekehrt, war ich in wenigen Minuten marschfertig; begleitet von meinen besten Leuten und gefolgt von etwa 40 Trägern, nahm ich die Fährte auf. Die Leute mußten so viel Wasser sich einverleiben als irgend möglich und ihre Kalebassen gefüllt mitnehmen, sowie sich auch mit Stricken versehen. Aus den Fährten war die Anwesenheit von mehreren jüngeren Elefanten zu ersehen gewesen, und ich nahm mir vor, alles daran zu setzen, um eines der Jungen zu fangen, wenngleich ich mir nicht verhehlte, daß dies in der offenen Steppe in Anbetracht der großen Anzahl von Elefanten, aus der die Herde bestand, außerordentlich gefährlich werden könnte. Wir schätzten die Zahl der Herde auf einige zwanzig. Ferner war zu ersehen, daß sie aus einer Anzahl sehr starker Weibchen, sowie aus mehreren Herdenbullen bestand, letztere kenntlich an den langen und relativ schmalen Spuren der Hinterfüße.

Vor uns lag auf alle Fälle ein viele Stunden langer Marsch. Es galt mit möglichster Schnelligkeit die Verfolgung aufzunehmen in der Hoffnung, die Herde vor Sonnenuntergang irgendwo unter den dürftigen Bäumen der Steppe eingestellt zu erreichen. Dann war jedenfalls die Nacht – selbstredend ohne Wasser –, in der Steppe zu verbringen und am nächsten Tage das Lager und somit das Wasser wiederum zu erreichen.

Nach etwa einstündiger Verfolgung war es nun bald offenkundig, daß die Herde aus über zwanzig Elefanten bestehen müsse, denn ab und zu waren die Tiere an schwierigen Passagen – etwa durch die zeitweiligen, jetzt natürlich vollkommen trockenen Regenstrombetten – rechts und links auseinandergegangen, so daß sich ihre Anzahl annähernd feststellen ließ. Nur hier und da fand ich auf ihrem Wege eines jener ihres Saftes wegen ausgekauten Sansevieren-Bündel oder ein ebenfalls unterwegs mittels der Stoßzähne losgelöstes und ausgekautes Stück Baumrinde. Sonst hatte die Herde, ohne irgend welchen Aufenthalt und ohne zu äsen, ihren Weg unaufhaltsam eingehalten. Die Sonne brannte intensiv, und es bedurfte energischer Aufforderungen und der Einstellung tüchtiger Leute in die Nachhut, um meine lange Kolonne in der von mir angeschlagenen sehr scharfen Gangart zusammenzuhalten. Es hat etwas höchst Anziehendes, auf diese Weise stumm, nur hier und da ein leise geflüstertes Wort austauschend, die Augen fest auf die ausgetretene Fährte heftend, in die im Sonnenglast glitzernde heiße Steppe Stunde auf Stunde hinauszuziehen. Wohl weiß der Jäger, daß er nicht vor sechs bis acht Stunden Aussicht hat, die von ihm Verfolgten zu erreichen, doch jede Stunde steigert seine Erwartungen. Es könnten die Elefanten doch vielleicht, sich nunmehr sicher fühlend, angefangen haben, ihrer Nahrung nachzugehen: dann würde sich freilich die Aussicht steigern, sie etwa schon um die Mittagsstunde aufzufinden. Aber in unserem Falle zieht die Herde ihren Weg ohne Aufenthalt in die Steppe hinein. Stunde auf Stunde verrinnt, die trockenste, ödeste Steppe, scheinbar alles Tierlebens bar, dehnt sich vor unseren Blicken, monoton gefärbt, dem Auge keine Abwechselung bietend. In der Ferne im Sonnengeflimmer vor uns verschwimmende Hügel werden greifbar nahe, um nach einer Stunde wiederum im Unendlichen hinter uns zu verschwinden. Die Unwirtlichkeit, die Einsamkeit der ostafrikanischen Nyika lähmt in Verbindung mit der Gluthitze allmählich auch den Tatkräftigsten; automatenhaft werden unsere Schritte, deren sich tausend und abermals tausend immer wieder den schon zurückgelegten zugesellen...

Mit weitausgreifenden Schritten gingen meine Wandorobbofreunde der Karawane voran ... Freie Kinder der Nyika sind sie unabhängig von irgend welchem Gepäck, bedürfnislos und enthaltsam, und die Steppe liefert ihnen alles, was sie zum Leben benötigen, in reicher Fülle ...

Vorwärts geht es und vorwärts. Die mächtigen Fährten im Erdreich spannen den Jäger stets von neuem. Wenn er auch weiß, daß die Erreichung des Wildes mehr wie unwahrscheinlich ist –, dennoch treibt ihn die Jagdlust und die Freude an Erkundung der Eigenart der Tiere vorwärts in die Wildnis. Vielleicht führen die Fährten uns doch in die Nähe des augenblicklichen Standorts unserer Giganten. Vielleicht! Auf der Elefantenfährte im afrikanischen Reviere ist alles möglich. Wie anders liegen hier die Verhältnisse, als in Indien und Ceylon! Ist doch der Elefant in Indien ein fast geheiligtes, in Ceylon aber ein streng geschütztes Tier, dessen Erlegung man gegebenenfalls fast sicher ist. Hier in Afrika aber fiel ihm das Los, eines der am meisten verfolgten Geschöpfe unserer Erde zu sein. Das möge der Jäger im afrikanischen Dschungel nie vergessen: Der Elefant weiß, was ihm bevorsteht, und kann leicht den Spieß eines Tages umdrehen! Ein merkwürdiges Gefühl ergreift mich; ich fühle den urgeschichtlichen Zauber dieser Jagd immer stärker, mit jedem Schritt, der mich tiefer in diese Wildnis trägt. – Rüstig schreiten die Wandorobbo vorwärts.

Es ist erstaunlich, welch geringen Bedarf an Waffen und Gerätschaften diese Kinder der Steppe mit sich führen, um wochen- und monatelang in der Nyika zu leben. Um die Schulter ein weich gegerbtes Fell; an einem Riemen, den sie schräg um die Schultern schlingen, einige wenige Werkzeuge, und ein Lederbeutel mit verschiedenem Kleinkram; den Bogen in der Hand; den mit Giftpfeilen gefüllten Köcher ebenfalls um die Schultern durch einen Riemen befestigt; in primitiver Scheide ein Messer! So ausgerüstet trotzen sie den Gefahren und Unbilden der Steppe und wissen ihr die besten Seiten abzugewinnen.

Aber wie kennen sie diese Steppe und jeden ihrer Winkel! Um dort dauernd zu leben, dazu gehört eine vollkommene Anpassung an die gegebenen Existenzbedingungen. Wir Europäer vermögen uns jedenfalls ebenso schwer völlig in dies Leben hineinzudenken, wie unsere Wandorobbo in die Existenz eines zivilisierten Menschen. Eines jedoch vermögen diese Steppenjäger ebensowenig, wenn auch länger, zu entbehren, wie der Europäer: das Wasser. Von der Kenntnis aller Wassergelegenheiten zu den verschiedenen Jahreszeiten hängt in erster Linie die Möglichkeit ab, dieses Jagdleben erfolgreich durchzuführen. Wie die Wandorobbo in dem großen, vor ihnen aufgeschlagenen Buche der Steppe zu lesen verstehen, entspricht völlig der Fähigkeit des Zivilisierten, gedruckte Schrift zu überfliegen. Unsere neusten Erfahrungen im südwestafrikanischen Feldzuge haben es wieder einmal bestätigt und auch weiteren Kreisen gezeigt, wie die Eingeborenen die kleinsten Merkzeichen im Boden der Steppe zu lesen, blitzschnell zu deuten und ihr Verhalten danach einzurichten wissen.

Dieselbe Erfahrung habe ich in meinem ostafrikanischen Gebiete gemacht. Man muß es selbst erlebt haben, um sich davon zu überzeugen, wie sehr wir Kulturmenschen es verlernt haben, unsere Augen in einer Weise zu benutzen, die uns seit langen Zeiten fremd geworden ist. Ob es sich darum handelt, Weg, Steg und Richtung zu bestimmen, Alter und Geschlecht der einzelnen Mitglieder einer soeben gefährteten Elefantenherde mit Sicherheit anzugeben, aus den sich kreuzenden zahlreichen Antilopenfährten einzelne Arten mit Sicherheit anzusprechen, das kleinste Schweißtröpfchen auf einer kranken Fährte zu entdecken, das Vorhandensein von Wasser richtig zu vermuten und vorherzusagen, honigbesetzte Bienennester zu entdecken und vieles andere mehr: – unser »Wilder« ist in allen diesen Dingen ebenso virtuos, wie man selbst ungeschickt.

Mit solcher Führerschaft in die weite Nyika hinauszuziehen, dünkt uns nach einiger Erfahrung ebenso sicher, wie in Geleitschaft eines erfahrenen Bergführers schwierige Berge zu besteigen. Man hat das Gefühl der Unmöglichkeit, sich zu verirren und zu verdursten. Nur das eine Bedenken ist niemals ganz von der Hand zu weisen, daß nämlich unsere Führer uns plötzlich einmal verräterisch verlassen könnten! Das aber ist mir niemals vorgekommen, und es wird sich auch kaum ereignen, richtige Behandlung der Eingeborenen vorausgesetzt. Wesentlich kann unter Umständen unsere Freundschaft durch Schließung von Blutbrüderschaft unterstützt werden. Es muß einleuchten, daß ein solches althergebrachtes und geheiligtes Verfahren seinen großen Wert haben kann. Ich bin überhaupt sehr für die Beobachtung derartiger ehrwürdiger Gebräuche der Eingeborenen und habe mich solchen Zeremonien stets bereitwilligst unterzogen.

Weiter und weiter geht es in die Steppe hinaus! Plötzlich sieht unser Auge gegen den weiten Horizont eine Gestalt, die in der Nähe einer Gruppe höherer Akazienbäume wie festgenagelt zu verharren scheint. Unser vorzügliches Glas verrät uns bald, daß es ein einsamer Giraffenbulle ist, der sich in diese Einsamkeit zurückgezogen. Näher und näher kommen wir ihm, bis er in neugierigster Haltung die verdächtigen Fremdlinge anäugend, endlich in wiegendem Paßgang unbehelligt die Flucht ergreift.

Ein besonders tiefes Regenstrombett wird nun durchquert.

An der Spitze meiner Leute das jenseitige Ufer gewinnend, erblicke ich plötzlich auf etwa sechzig Schritte vor mir eine dunkle Masse neben einem mäßig hohen Salvadorabusch. Im selben Augenblicke sinke ich lautlos in die Knie, was, maschinenmäßig eingeübt, augenblicklich von meinen Leuten nachgeahmt wird. In diesem Momente verlassen eine Anzahl Madenhacker zwitschernd den dunklen Punkt, sich aufs nächste Gebüsch setzend, um in merkwürdig steifer Haltung dort zu verharren, während die dunkle Masse, in der wir sofort ein Nashorn vermutet hatten, blitzschnell eine sitzende Haltung annimmt, und ein zweites, junges Nashorn – in dem von mir so sehr gewünschten fangbaren Alter, wie ich glaube –, wie aus dem Boden gestampft aus dem Grase neben ihm auftaucht. Der stets bereite photographische Apparat gleitet im selben Augenblicke auf ein Zeichen meinerseits aus den Händen seines geübten Trägers in die meinigen.

Aber leider ist gerade in diesem Augenblick die Sonne von Wolken verdeckt. Doch nach einigen Minuten erwartungsvollen Harrens gelingt mir eine Aufnahme, der im nächsten Augenblick der scharfe peitschenartige Knall meiner Büchse folgt; gilt es doch, schnell entschlossen die so ersehnte Beute, ein ferneres junges Nashorn wiederum lebend zu fangen. Während die Nashornmutter, in eine Wolke von Staub gehüllt, wie eine Lokomotive fauchend und schnaubend im Kreise umhertobt, ihren Gegner suchend, finde ich Gelegenheit, sie durch eine zweite Kugel zu strecken, unmittelbar darauf mit leiser Stimme kurz und bündig meinen Schwarzen den Befehl gebend, auf dem Boden kriechend, links und rechts auszuschwärmen, um das Junge zu fangen. Meine geübten Leute versuchen denn auch meinem Befehl pünktlich nachzukommen. Aber nunmehr erweist sich das junge Tier wiederum als ein wenig zu sehr erwachsen und bereits gefährlich. Es stürzt sich auf die ihm nächsten Schwarzen, die natürlich die Flucht ergreifen. Auch mein Versuch, es zu fassen, mißlingt, und es ergreift mit charakteristisch hochgehaltenem Schwanz die Flucht.

Mit schwerem Herzen sehe ich es in der Steppe verschwinden und wiederum empfinde ich den in dortigen Ländern so unerfüllbaren, darum desto heißeren Wunsch nach einem guten Pferde, das mir in kürzester Zeit das so sehnlichst begehrte Tier gesichert hätte.

Es ist nicht möglich, ohne leistungsfähiges Reittier das Nashorn zu fangen, und wir müssen unter Zurücklassung von drei Leuten, die die ansehnlich entwickelten Doppelhörner der erlegten Alten ins Lager zu schaffen haben, unsere Elefantenjagd wiederum aufnehmen. Ohne Unterbrechung reiht sich nunmehr wiederum Stunde an Stunde. Endlich gegen vier Uhr nachmittags scheint alle Hoffnung vergeblich, und es wird mir zur Gewißheit, daß die Elefanten, die stets in derselben Richtung ihren Wechsel verfolgt hatten, die nächstgelegene, für mich unerreichbare Wasserstelle aufgesucht haben.

Wir machen eine kurze Rast. In den Zügen meiner Leute spricht sich Enttäuschung und Entmutigung aus. Sie denken der Kochtöpfe im wasserreichen Lager! Aber einige der Situation angemessene Scherze meinerseits verfehlen, wie so oft, ihre Wirkung auf die so genügsamen Naturkinder nicht. Wir halten ein kleines »Schauri« ab mit dem Resultate, der Fährte noch einige Stunden zu folgen und dann in der Steppe zu nächtigen.

Da bemerke ich zwei seltene kleine Eulen ( Pisorhina capensis A. Sm.), die meine diesmalige ornithologische Sammlung noch nicht birgt. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, sie mittels der mich nie verlassenden Schrotflinte zu erlegen, da ich die Hoffnung, die Elefanten zu erreichen, vollkommen aufgegeben habe, – das ansteigende Terrain aber zudem sehr weit übersichtlich ist. Das zieht mir den Tadel meines alten bewährten »Almasi« zu, der die Eule als »ndege baya« (bösen Vogel) bezeichnet, dessen Erlegung mir Unglück zuziehen werde!

Und wie bald hätte sich diese Prophezeiung – über die ich lächelte –, beinahe erfüllt!

Nach einer halben Stunde nahmen mein Hauptführer und ich gleichzeitig einen deutlichen Elefantengeruch wahr, und unmittelbar darauf erblickten wir in der klaren tropischen Luft etwa zwei Kilometer vor uns in einem hügeligen Gelände, das vor uns anstieg, zwei dunkle Klumpen von ruhig verharrenden Elefanten.

Jetzt galt es wiederum schnell entschlossen zu handeln.

Die größere Masse meiner Leute mußte zurückbleiben, während ich mit drei meiner bewährtesten Leute und zwei Masai mich den Elefanten näherte. Zu meiner allergrößten Bestürzung sprang die sehr schwache Brise jetzt mehrfach um. Schon gab ich jede Hoffnung, im Grase niederkauernd, auf, als endlich wieder ein gleichmäßiger, wenn auch sehr schwacher Wind von den Elefanten zu uns herüberwehte.

Die Steppe war hier fast kahl, nur mit dürren Akazien bestanden. Es gelang mir, mich bis auf zweihundert Schritte kriechend heranzupürschen und zunächst einige Fernaufnahmen aus freier Hand zu machen. Mit Anspannung aller Willenskraft nur gelang es mir, den Apparat so ruhig zu halten, daß, wie es sich später erwies, soweit es das nicht sehr günstige Licht gestattete, die Aufnahmen gelangen.

Mein Glas zeigte mir, daß die Herde, nach Geschlechtern getrennt, in zwei großen Klumpen nebeneinanderstand; dicht an ihre Mütter gedrängt, nahm ich drei junge Tiere wahr, die sich ebenso ruhig wie die älteren Elefanten verhielten. Die einzige Bewegung der Elefanten war ein rhythmisches Hin- und Herklappen der gewaltigen Ohren. Die Mehrzahl stand mit dem Kopfe auf mich zu, – also mit dem Winde gerichtet, sich so möglichst unterhalb des Windes durch Ohr und Auge sichernd. Die Ruhe und Unbeweglichkeit der gewaltigen Tiermassen hatte etwas Unheimliches und Monumentales. –

Eine fernere photographische Aufnahme beim zu erwartenden Flüchtigwerden hielt ich der Terrainverhältnisse halber für aussichtslos und packte daher leider meinen wertvollen und in der Wildnis unersetzbaren Apparat sorgfältig in den ihn schützenden Kasten ein, in der Voraussicht kommender, aufregender Ereignisse. Dann nahm ich kurz entschlossen meine Büchse an den Kopf, – ein näheres Anpürschen war mangels jeder Deckung unmöglich – und kam tief auf den Rüsselansatz des mir zunächst stehenden stärksten Bullen ab. Ich hatte knieend geschossen. Der Bulle quittierte die Kugel, indem er drei oder vier Schritte vorwärts tat, gleichzeitig die mächtigen Ohren fächerartig ausbreitend und den Rüssel aufwärtsschwingend. Im selben Augenblicke kam plötzlich Leben und Bewegung in die ganze Masse der zusammenstehenden Elefanten; ähnlich wie es geschieht, wenn plötzlich ein Bienennest oder eine Ameisenkolonie gestört wird, schwärmten nach allen Seiten die alten und jungen Elefanten mit überraschender Schnelligkeit aus –, mit aufgestellten Ohren und geschwungenem oder gerolltem Rüssel nach ihrem Feinde suchend. Ich konnte aus meiner knieenden Stellung, während meine Leute sich platt auf den Boden niedergeworfen hatten, noch zwei Kugeln auf den Bullen anbringen; dann nahm wie auf Kommando die ganze Herde unter Führung einer alten Kuh mit aufgerollten Rüsseln plötzlich seitwärts in mächtig förderndem Trabe die Flucht, und zwar nicht etwa in der von mir erwarteten Richtung weiter in die Steppe hinaus oder zurück auf das Gebirge zu, sondern nach rechts seitwärts an mir vorüber.

Ich genoß so das großartige Schauspiel von fünfundzwanzig an mir vorüberdefilierenden Elefanten auf etwa 150 Schritt Entfernung! Mit unbeschreiblicher, unheimlicher Wucht und doch fast ohne Geräusch bewegten sich die Riesentiere vorwärts mit einer Schnelligkeit, die im höchsten Grade überraschend war! Der beschossene Bulle hielt sich etwas seitwärts näher auf mich zu und ich konnte ihm, aufspringend, eine weitere Kugel aufs Blatt setzen. Mein Schuß aber hatte zur Folge, daß die gesamte Elefantenherde plötzlich stehen blieb, die jüngeren Tiere in die Mitte nahm, und offenbar nach ihrem verborgenen Feinde ausspähte.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß, wie ich schon angeführt, die Mehrzahl der älteren Elefanten in Ostafrika auf die eine oder andere Weise schon Bekanntschaft mit Pulver und Blei – also mit der ihnen so unheimlichen Fernwirkung des Menschen – gemacht haben. Unvorsichtigerweise war ich aufgesprungen, der Wind »flatterte« im selben Augenblick wiederum ein wenig, und nun hatten mich die Elefanten entdeckt und stürmten schnell orientiert im selben Augenblicke in einer Reihe unter Führung zweier alten Kühe auf uns zu!

Sofort wurde ich gewahr, daß die Situation sozusagen eine verlorene sei. – – – –

Ich gab in einer mir heute noch unbegreiflichen Schnelligkeit sämtliche sechs Schüsse meiner Reservebüchse auf die führenden Elefanten ab und ergriff dann schräg seitwärts die Flucht, meinen Leuten folgend, welche bereits während meiner letzten Schüsse flüchtig geworden waren und mir zugerufen hatten, zu fliehen. Ich erinnere mich noch ganz deutlich, daß nicht ein Gefühl der Angst, sondern das einer gewissen, bis aufs äußerste schmerzhaft gesteigerten Spannung und Neugierde mich ergriffen hatte, wie ich nun umgebracht werden würde! Gleichzeitig durchzuckten mein Gehirn Tausende von sich kreuzenden Gedanken, die in äußerster Schnelligkeit abwechselten mit einer gewissen stumpfen Resignation und dem Gefühle, daß die Elefanten gar nicht so unrecht tun würden, wenn sie Rache an ihrem Angreifer nähmen. ...

Jetzt mußten sie uns erreicht haben, – da vernehme ich hinter mir zwischen dem Donnergepolter der heranstürmenden Kolosse plötzlich ein markerschütterndes Trompeten und höre im selben Augenblick, wie mir einer meiner bereits weiter vorausgeeilten Leute zuruft: »Herr, sie flüchten!« – Mich herumwerfend, sehe ich dann, wie der von mir zuerst beschossene Bulle Der Kopf dieses Elefanten befindet sich jetzt als Leihgabe im Königl. Museum für Naturkunde in Berlin und kann dort besichtigt werden. im vollen Laufe zusammengebrochen ist, während die gesamte Herde in ihrer ursprünglichen Richtung seitwärts die Flucht ergreift. Angesichts dieses Anblicks eilen sofort die zuverlässigsten meiner Leute herbei, und es gelingt mir, einer sehr starken, anscheinend kranken Kuh, die den Beschluß der Herde macht, noch eine Kugel aufs Blatt zu geben, da trotz der überstandenen Todesangst der Anblick des so heiß begehrten, ihr folgenden kleinen Jungen alle Bedenken zurückdrängt. Ehe ich nun wieder geladen hatte, waren die Elefanten außer Schußweite, und ich konnte jetzt erst mit Erstaunen feststellen, welch große Geschwindigkeit die Tiere zu entwickeln vermögen. Ich wandte mich nun dem gefallenen, noch nicht völlig verendeten Bullen zu. Schnell wurden die fortgeworfenen Gegenstände, Apparate usw. aufgelesen, und ich konnte mehrere Aufnahmen des Tieres machen. Nun galt es kein Zögern. Während ich die zurückgebliebenen Leute herbeirufen ließ, gab ich Anweisung, die Kopfhaut des Elefanten abzuziehen sowie die Zähne loszulösen, und wählte dann aus meinen herbeigekommenen Leuten die sechs tüchtigsten aus, mit denen ich die Fortsetzung der Jagd zu unternehmen gedachte. Den übrigen befahl ich, bei dem Erlegten zu bleiben und die Kopfhaut samt den Zähnen am andern Morgen ins Lager zu schaffen.

Ich bedauerte sehr, wegen der großen Entfernung vom Lager und der zu geringen Anzahl von Leuten nicht die ganze Haut präparieren zu können. Wenige Minuten später brach ich mit sechs ausgesuchten Leuten zur Verfolgung der übrigen Elefanten auf. Etwas vorschnell! – Denn sämtliche Stricke blieben hierbei versehentlich zurück, ein Umstand, der sich am selben Tage noch bitter rächen sollte! Wir hefteten uns nun an die Fährten der Herde. Zwei der notgedrungen beschossenen Elefanten, und zwar Kühe, wie es die Fährte verriet, schweißten (bluteten) stark, gingen aber mit den übrigen flüchtig weiter, und nach etwa anderthalbstündiger Verfolgung ganz kurz vor Sonnenuntergang fand ich sie wiederum in einem fast deckungslosen Terrain unter dürftigen Akazien eingestellt. Bewegungslos, nur mit den Ohren hin und her fächelnd, standen sie in imposanter Wucht, rötlichbraun von ihren Schlamm- und Sandbädern gefärbt, im Scheine der untergehenden Abendsonne, gleich erzenen Standbildern vor mir … Ich konnte mich auf etwa 150 Schritte heranpürschen; diesmal aber bedurfte es aller meiner Autorität, meine Reservebüchsen-Träger und die Träger der photographischen Apparate zu veranlassen, bei mir zu bleiben. Ich verlor in einem gegebenen Augenblick selbst »die Nerven«, bezwang mich jedoch, und nachdem ich mich nochmals genau mittels meines Glases über die einzelnen Tiere orientiert hatte, fand ich, daß zwei der stärksten Kühe, die von Kälbern begleitet waren und für sich allein standen, sehr krank geschossen waren. Eine photographische Aufnahme war des schwachen Lichtes halber nicht mehr möglich.

Ich gebe ihnen je eine Kugel, aber aus liegender Stellung, gewitzigt durch mein unvorsichtiges Verfahren am Morgen. Sie quittierten sofort die schrägen Blattschüsse durch heftiges Klappen mit den großen gewaltigen Ohren. Zu meiner lebhaften Befriedigung einerseits, zur größten Enttäuschung andererseits hatten meine Schüsse zur Folge, daß sich die Mehrheit der Elefanten links flüchtig in Bewegung setzte, die beiden beschossenen Kühe jedoch, ohne im geringsten weiter zu zeichnen, langsam nach rechts. In sehr langsamem schiebenden Trabe verschwanden sie in einer Bodenversenkung, gefolgt von den beiden Jungen. Nachdem die Herde mit dem dritten Jungen außer Sicht gelangt war, lief ich nun mit meinen bereits sehr ermüdeten Leuten den beiden Elefanten nach und fand sie nach etwa zehn Minuten wieder auf, dabei wahrnehmend, daß die eine Kuh sehr schwer krank sei, während die beiden annähernd vierjährigen Jungen der vorangehenden Alten unmittelbar folgten. Es gelang mir, die hinterste Kuh nach etwa zwanzig Ein bei Hagenbeck in Stellingen in meiner Gegenwart erschossener Bulle bedurfte über zwanzig Kugeln zu seiner Tötung. erfolglosen Schüssen von hinten durch einen Schuß ins Ohr, auf sechs Schritt abgegeben, zu Fall zu bringen, und ebenso die unentschlossen, in einem etwas dichteren Bestande stehen gebliebene vorangehende, stark schweißende Führerin der Jungen.

Nach Gewohnheit junger Elefanten blieben die beiden jungen Tiere, Bullen mit schon handlang entwickelten Stoßzähnen und etwa 1,60 Rückenhöhe bei den erlegten Elefanten stehen. Nun stürzten wir uns auf die Jungen, wurden aber im nächsten Augenblick von dem größeren in einer so ernsten und gefährlichen Weise angegriffen, daß ich schwersten Herzens gezwungen war, ihn in dem Augenblick, als er einen meiner Leute bereits zu Boden geworfen hatte, und sich bemühte, ihn mit seinen schon handlang entwickelten Stoßzähnen aufzuspießen, durch einen im allerletzten, kritischsten Moment abgegebenen Kopfschuß auf wenige Fuß Entfernung zu töten. Dann aber stürzte ich mich selbst – alles dies war das Werk weniger Sekunden – so unvernünftig dies Beginnen auch schien, auf den zweiten, konnte ihn dank meiner eigenen Körpergröße mit der linken Hand am Ohr und mit der rechten über seinen Hals fassen, ehe er noch Zeit gehabt hätte, gleich seinem Gefährten angrifflustig zu werden und schrie aus Leibeskräften meinen Leuten zu, ihn an den Hinterbeinen mittels Stricken zu fesseln. Heute noch ist es mir unbegreiflich, daß ich bei diesem Unterfangen nicht mein Leben einbüßte! Ich wurde hin und her geschleift, das junge Tier mit seinen überlegenen Kräften raste mit mir in der Steppe einher, jedoch ich ließ nicht los und bei meinem ansehnlichen Gewicht von etwa 180 Pfund vermochte ich es in der Tat, ihn über zehn Minuten festzuhalten. Meine Leute klammerten sich gleichzeitig an seinen Schwanz, jedoch konnte ich sie leider nicht dazu veranlassen, ihn gleich mir am Ohre festzuhalten. Nun aber stellte es sich heraus, daß die Stricke alle zurückgeblieben waren, und somit war es ganz unmöglich, das Tier, so wie ich es im Jahre 1900 mit einem anderen Jungen getan, an den Hinterbeinen zu fesseln. Nach etwa einer Viertelstunde waren meine Kräfte erschöpft, ich mußte loslassen und sank buchstäblich auf den Boden nieder, völlig ausgepumpt, unfähig, einen Laut von mir zu geben, mit am Gaumen klebender Zunge und in verzweifelter Stimmung.

Keuchend waren meine Leute um mich her ebenfalls niedergesunken. Das sind Augenblicke, die erlebt sein wollen! Alle Mühe war umsonst, alle die Anstrengungen vergeblich gewesen! Nochmals versuchten wir ihn, nachdem ich mich seiner noch einmal bemächtigt hatte, mittels abgeworfener, in Stücke gerissener und zu einer Art Stricke gedrehter Kleidungsstücke zu fesseln, allein auch das mißlang, als er ganz plötzlich nach Art aller Elefanten seine Laune wechselnd, nun seinerseits laut trompetend zum Angreifer wurde. Meine Leute waren nun nicht mehr zu bewegen, sich ihm zu nähern, so daß ich, der ich ihn um keinen Preis hätte töten mögen, erfreut war, als er endlich in der Richtung der verschwundenen Herde hin die Flucht ergriff.

Ohne den Leser länger zu ermüden, will ich hier nur erzählen, daß wir dann, zu Tode ermattet und vollständig entmutigt, in der Nähe ein Feuer anzündeten, zu dem wir uns in der Dämmerung mühsam einiges trockene Holz zusammensuchten. Aber der quälende Durst ließ keinen Schlaf aufkommen, und so unbeschreiblich groß war dieser Durst, daß wir nach etwa einer Stunde in der Dunkelheit den zuletzt erlegten Elefanten wieder aufsuchten, ihm den Magen öffneten und die unbeschreiblich duftende Flüssigkeit, die er barg, herunterschlürften. Man muß das versucht haben! Hier versagt jede Schilderung. Dann lagerten wir wiederum, als plötzlich mein alter geübter »Fundi« gegen neun Uhr aufsprang, mit dem unterdrückten Rufe »Tembo Bwana! Tembo!«

Und wahrhaftig, im Mondschein ins Geisterhafte verschwindend, trotteten in ihrer geräuschlosen Art die 21 übrig gebliebenen Elefanten nicht weiter als 150 Schritte an uns vorbei, in der Richtung auf das von ihnen verlassene Gebirge zu!

Offenbar waren die Elefanten bestrebt, in möglichster Stille die Dickichte in den Bergen wiederum aufzusuchen. Aufspringend hatten meine Leute blitzschnell unser kleines Lagerfeuer durch Auseinanderwerfen des Brennmaterials zu löschen gesucht, da erfahrungsgemäß Elefanten, namentlich gereizte, zur Nachtzeit zu einem Angriff durch ein Feuer verlockt werden.

Ein mir bekannt gewordener Fall hat mir in dieser Beziehung einen Beweis geliefert. Einige starke Elefanten nahmen ein solches Feuer an und stampften, dasselbe austretend, alle im Lager befindlichen Gegenstände der schwarzen Jäger, am Feuer röstende Fische, kurz alles, was ihnen irgendwie fremdartig erschien, etwa eine Viertelstunde lang in den Boden; die sechs im Lager befindlichen Leute vermochten nur durch schnelle Flucht ihr Leben zu retten. Ähnlich erging es, wie der bekannte Reisende P. Niedick berichtet, diesem am oberen Nil im englischen Gebiete des Sudan; ihm wurde bei dem nächtlichen Überfall der Elefanten ein Mann hoch in die Luft geschleudert und erheblich verwundet, er selbst wurde ebenfalls verletzt. Begreiflicherweise folgten nun für uns einige Minuten allerhöchster Spannung, die sich nur schwer beschreiben lassen.

Verstärkt wurde dieser Eindruck durch den gewiß eigentümlichen Zufall, daß die Elefanten ihren Weg in der weiten Steppe so dicht bei unserem Lager wählten.

Aber die Gefahr ging vorüber, und eine zauberhafte Mondnacht senkte sich auf die feierlich stille, unendliche Steppe herab. Als ich plötzlich, nachdem ich die ersten Stunden die wache übernommen, meine Begleiter aber geruht hatten, jäh um die Morgenstunde aus dem Schlafe emporschnellte, fand ich das Lagerfeuer fast erloschen, die Wache aber schnarchend – dies Schnarchen hatte mich aus dem Schlummer geweckt!

So sehr überwindet übermäßige Anstrengung alle Angst und Bedenken vor reißenden Tieren!

Nach Eintritt der Morgendämmerung folgte ein höchst schwieriger und anstrengender Marsch durch vielfach lockeren, von Nagetieren unterhöhlten Steppenboden zum zehn Stunden weit entfernten Lager in glühendstem, heißestem Sonnenbrand.

Es scheint mir zweifelhaft, ob wir das Lager erreicht haben würden, hätten wir nicht unterwegs mit großem Glück, im Bette eines trockenen Regenstromes, nach langem Graben etwas Wasser gefunden.

Worte genügen unmöglich, um die Fülle der gewaltigen und mächtigen Eindrücke zu schildern, die auf den einwirken, der solche Situationen erlebt. – Das Losgelöstsein von allen Hilfsmitteln, die der Kulturmensch alltäglich zur Hand hat, die unendlichen Weiten, die Fülle der ganzen gewaltigen Unendlichkeit, die die Steppe immer wieder in ihrer großartig monotonen Öde vor uns ausbreitet, die zur Überwindung der physischen Schwierigkeiten bis aufs äußerste gesteigerte Anspannung aller Kräfte, alles das wirkt da zusammen auf uns ein, und nicht zum wenigsten auch der Einfluß der tropischen Erkrankungen, die Nachwehen der Malaria und anderer Schädigungen der Gesundheit.

Tritt dann noch der Kampf hinzu mit einem dem Menschen an physischer Gewalt weit überlegenen tierischen Gegner, die fast täglichen Erlebnisse gefährlicher Situationen, so zeitigt dies alles eine weit höhere Empfänglichkeit für die große, stumme und doch so beredte Sprache, in der diese ferne Welt zum eindrucksfähigen Menschen redet! Ob es der majestätische, schweigende Urwald, ob es die mit schweren Wolken verhangenen finsteren Berge, oder aber die im heißen Sonnenbrande schlafende Steppe, die nackten Felsgrate oder nicht endenwollende Sümpfe und Moräste sind, in denen der Fuß des Wanderers seine Spuren gräbt: immer wieder wirken in Verbindung mit dem gigantischen ursprünglichen Tierleben Einflüsse und Eindrücke von stets neuer und unvergeßlicher Eigenart auf uns ein, und aus alle dem resultiert jene große Sehnsucht, die die verschiedenartigst veranlagten Menschen immer und immer wieder mit geheimnisvollem Zauber und magischer Gewalt hinauszieht in diese Urwelt. –

Glücklich im Lager angelangt, sandte ich am nächsten Tage einige zuverlässige Leute aus, die Zähne der beiden letzterlegten Elefanten zu holen. Die stärkste der beiden Kühe trug nur einen Stoßzahn, im für eine Kuh höchst ansehnlichen Gewicht von 28 Pfund und sich auszeichnend durch eine bereits erheblich fortgeschrittene Karies.

In kurzer Zeit würde der Elefant auch diesen Zahn verloren haben. Außerdem fanden die Leute in dem Tiere zwei Eisenkugeln, wie sie die gewerbsmäßigen schwarzen Jäger zu benutzen pflegen, und zwar eine von ihnen in die äußere Wandung des Magens eingeheilt, wohl ein Beweis großer Lebenszähigkeit dieser Tierart!

Noch lange Zeit aber beherrschte mich ein lebhaftes Mißvergnügen über den nicht gelungenen Fang der jungen Elefanten. –

Nur der Todessturz des mächtigen, die Elefantenherde anführenden Bullen rettete uns im letzten Augenblicke aus höchster Gefahr ... unfehlbar wären wir sonst von den fünfundzwanzig aufs höchste erzürnten Kolossen zerstampft worden ...

Wie nahe war ich wiederum dem ersehnten Ziele gewesen, den ersten ostafrikanischen Elefanten aus Deutsch- oder Englisch-Ostafrika nach Europa zu bringen, ein Unterfangen, welches immer noch nicht gelungen ist, und das trotz des Baues der das Herz der oberen Nilländer seit Jahren schon aufschließenden großen Ugandabahn!

Es wirft dies ein Schlaglicht auf die Schwierigkeit dieser und aller Unternehmungen überhaupt in einem Lande, wo durch den Einfluß der Tsetsefliege und anderer Schädlinge die Benutzung von Pferden, Kamelen und anderen Reittieren in der Praxis meist unmöglich ist.

Bis zum heutigen Tage ist nur ein einziger junger Elefant aus dem deutschen Afrika in einen heimischen Tiergarten gelangt.

Es war dies ein »Kameruner«, den Herr Dominik, jetzt Major, damals Oberleutnant der Schutztruppe, von vielen Eingeborenen hatte einfangen lassen.

Mit Hilfe der Askari, die ihm zur Verfügung standen, und einiger Elefantenjäger gelang es ihm, eine eingekesselte, Tag und Nacht bewachte Elefantenherde zu töten und die bei der Herde befindlichen Jungen – noch sehr kleine Geschöpfe – zu fangen.

Die meisten gingen jedoch ein, und nur ein Bulle erreichte glücklich Berlin, wo er sich mehrere Jahre im Zoologischen Garten befand. Herr Dominik hat diesen Elefantenfang anschaulich in seinem »Kamerun« betitelten Werke beschrieben, und ich habe nicht ohne einen gewissen Neid die interessante Schilderung gelesen. Es wäre zu hoffen, daß Fang und Aufzucht eines ostafrikanischen Elefanten demnächst einmal gelänge; leider scheint wenig Aussicht dazu vorhanden. –

Mehr vielleicht als der mißlungene Fang schmerzte es mich, daß es mir nicht gelungen war, eine Aufnahme der auf mich anstürmenden fünfundzwanzig Elefanten zu machen! Unbedenklich würde ich – auch heute noch – einen Finger meiner Hand opfern, wenn ich dafür eine gut gelungene Aufnahme jener gewaltigen erbosten Riesen in ihrem Ansturme auf mich eintauschen könnte!

Im Jahre 1900 hatte ich im Dezember ein sehr ähnliches Erlebnis gehabt. Nach etwa achttägiger vergeblicher Anstrengung stieß ich in einem Teil der Steppe, der bereits einigermaßen ergrünt war, auf eine kleine Herde von sieben Elefanten, aus der es mir gelang, nach Erlegung seiner Mutter ein etwa anderthalbjähriges Junges zu fangen. Nach größten Mühen war es uns gelungen, das junge Tier dadurch zu fesseln, daß ich mich ihm – es hatte noch keine entwickelten Stoßzähne – in den Weg warf, über den Haufen gerannt wurde, und dadurch meinen Wandorobbo Gelegenheit gab, schnell einen Lederriemen an einem Hinterfuße zu befestigen. Das Tier wurde mit großen Schwierigkeiten ins Lager gebracht, aber es gelang mir leider nicht, mangels genügender Milch, es am Leben zu erhalten, obwohl mein Pflegling einige Tage gut zu gedeihen schien. Sehr junge Elefanten scheint man überhaupt nicht künstlich aufziehen zu können!

Der junge Bulle war schon nach 48 Stunden, da ich ihn ausschließlich selbst pflegte, aufs innigste mit mir befreundet, was schlagender wie alles andere für den hoch entwickelten Verstand des Tieres spricht, und pflegte in einer höchst drolligen Weise mittels seines kleinen Rüssels mir Bart und Gesicht zu liebkosen. Gegen die Karawanenleute zeigte er sich dabei bösartig! Es war außerordentlich bedauerlich, daß das Tier nach einiger Zeit einging. So endeten meine beiden Versuche, ostafrikanische Elefanten nach Europa zu bringen, erfolglos, wie ja auch leider alle andern bisher gefangenen jungen Tiere dieser Art auf Stationen und bei Privaten eingegangen sind.

Wiederum ein höchst ernstes Abenteuer stieß mir ungewollt und ungesucht im November 1903 zu. Meine Karawane hatte einen weiten und schwierigen Marsch von Berg zu Berg zur nächsten Wasserstelle angetreten und ich marschierte wie gewöhnlich an ihrer Spitze.

Nach etwa vierstündigem Marsche erlegte ich zwei Kuhantilopen. Während meine Leute mit deren Zerlegung beschäftigt waren und ihre Lasten niedergesetzt hatten, eine größere Anzahl derselben aber noch in weiter Linie durch die Steppe zerstreut zurückgeblieben waren, war ich einige hundert Schritte weitergegangen und hatte mit einem einzigen Schwarzen, der meine Büchse trug, auf einem Felsstein Platz genommen.

In Gedanken versunken, eine Melodie vor mich hinsummend, war es mir plötzlich, als wenn sich mir irgend etwas im Rücken nähere; ein Hören war sehr erschwert durch die sehr heftige Brise, welche in der Steppe wehte.

Ich warf mich herum und erblickte auf etwa dreißig Schritte vor mir einen mächtigen Elefantenbullen, der in seiner fördernden, unheimlich schnellen und geräuschlosen Weise in vollem Gange direkt auf mich zukam. Blitzschnell rollte ich mich zur Seite, dasselbe tat mein Schwarzer, der das Tier ebenfalls erst jetzt erblickt hatte. Ich griff nach meiner Büchse – mir jedoch im selben Augenblicke sagend, daß es nicht nur zu spät zum Schießen sei, als auch, daß wir im nächsten Augenblicke zermalmt werden würden!

Ferner schoß es mir mit Blitzesschnelle durch den Kopf, daß ich ja nur Kugeln mit Bleispitzen, also ganz zwecklose Geschosse gegen einen Elefantenbullen geladen habe! In diesem Moment tödlicher höchster Spannung erschrak der Bulle, wie es schien, vor unserem plötzlichen Erscheinen zu seinen Füßen, stieß einen durchdringenden schnarchenden Ton aus, klappte seine mächtigen Ohren nach vorne und schwenkte – uns fast berührt habend – nach links ab!

Im selben Augenblicke sprangen wir auf.

Ich entlud meine Büchse mit großer Schnelligkeit, lud wiederum und konnte dem verschwindenden Bullen schräg von hinten noch zwei Blattschüsse geben. Nach halbstündiger Verfolgung, bei der ich aus seinen eng zusammengestellten Fährten schließen konnte, daß er schwer krank sei, fanden wir ihn eingestellt unter einigen Akazien, und ich konnte ihn mit zwei Fangschüssen in den Kopf erlegen, nicht ohne daß er vorher noch einen Versuch, mich anzunehmen, gemacht hätte.

Es ergab sich, daß eine kleine Elefantenherde, zu der dieser Bulle gehörte, in die regenbefeuchtete Steppe herabgewechselt war, von meinen Leuten Wind bekommen hatte und nun, auf die langgezogene Spitze der Karawane stoßend, derselben entlang geeilt war. Durch einen großen, eigentümlichen Zufall mußte ich daher ganz plötzlich den Bullen, wie aus der Erde gestampft, vor mir auftauchen sehen, an einem Orte, wo ich niemals einen Elefanten zu dieser Zeit vermutet haben würde!

Weniger gefährlich vielleicht, doch immerhin höchst spannungsvoll, verlief eine Jagd, bei der ich in den Schluchten des Ngaptukberges in einer Dornenwildnis gegen Abend eine Herde anpürschte.

Etwa vier Wochen lang hatte ich Elefanten vergeblich auf der Nordostseite des Berges gesucht. Da hatte ich eines Tages der Versuchung nicht widerstehen können, eine seltene Drossel ( Turdus deckeni Cab.) auf dem Gipfel des Berges zu erlegen. Mein in den Schlünden des Gebirges verhallender Schuß wurde fast unmittelbar von dem gellenden Trompeten eines Elefanten weit unter mir im Tale beantwortet. –

Anderen Tags umging ich einen Teil des Berges in neunstündigem Marsche und drang nun gegen Abend – obwohl ziemlich stark unter einem Dysenterieanfall leidend – zu dem von mir so zufällig entdeckten Standorte der Elefanten vor. Freilich schien es mir höchst zweifelhaft, ob die Tiere noch zu finden seien, aber heutigentags gilt es, in jenen Gegenden auch die kleinste Chance auf Elefanten auszunutzen – koste es auch tageweite Reisen. – Bei ziemlich konstantem Winde konnte ich mich der Herde nähern; zwei mittelstarke Bullen waren schließlich nur noch wenige Schritte von mir getrennt. Sie standen jedoch so ungünstig, der eine spitz von hinten, der andere hingegen spitz von vorne, und verdeckt, daß ich mich nicht entschließen konnte, zu schießen. Nach etwa dreiviertelstündigem Warten bewegten sich die Elefanten plötzlich und gaben mir Gelegenheit, den einen mittels eines Schusses zwischen Ohr und Auge, den anderen, als er mich sehr entschlossen annahm, mittels zweier Blattschüsse durchs Herz zu erlegen.

Bei dieser Gelegenheit fand ich, daß jene Elefantenherde, die aus etwa einem Dutzend Tieren bestand, hoch oben im Berge in ihrer Dornenwildnis – durch meinen Schuß auf die Drossel am Tage vorher gewarnt – aufs höchste auf ihre Sicherheit bedacht war, und sich mit Ausnahme von vorsichtigem Äsen kleiner Zweige höchst ruhig und still verhielt. So mitten in einer Elefantenherde lange Zeit auf eine günstige Chance wartend, verlebt der Jäger wiederum Augenblicke höchsten Angespanntseins jeden Nerves.

Es ist bei der Elefantenjagd hauptsächlich große Ruhe, Geduld und dann schnelles, energisches Handeln notwendig.

Ich bin im allgemeinen ein Freund der kleinkalibrigen Waffen wegen ihrer Präzision und hohen Durchschlagskraft, ziehe aber unbedingt für Elefanten und Rhinozerosse das englische Kaliber 577 Expreß mit Stahlkugeln oder eine Elefantenbüchse Kaliber 8 oder 4 vor, wenn die Jagd auf nächste Entfernung ausgeübt werden muß, wie dies bei dichter Vegetation der Fall ist. Ich gehe darin wohl Hand in Hand mit anderen erfahrenen Jägern, und würde namentlich dem Neuling zu den schweren und sicheren Waffen raten. Sie haben indessen einige große Nachteile, ihrer Schwere, ihrer Unhandlichkeit und des Umstandes halber, daß sie nur auf ganz kurze Entfernungen sicher schießen, namentlich die beiden letztgenannten großen Kaliber. Ferner verursachen sie einen so starken Rückstoß, daß nur ein höchst kräftiger Mann sie abzufeuern vermag. Die von mir benutzten schweren Waffen entwickelten zudem einen erheblichen Rauch. Dieser Umstand veranlaßt häufig angeschossene Elefanten, diese Rauchwolke als ihren vermeintlichen Gegner anzugreifen. Freilich schützt das unter Umständen den seitwärts entrinnenden Jäger, indem die Aufmerksamkeit des Tieres eben auf die Rauchwolke gelenkt wird. Neuerdings verwendet man auch bei den schweren Elefantenbüchsen rauchloses Pulver.

Es gibt für den afrikanischen Elefanten eigentlich in der Praxis nur zwei richtige Schüsse. Das sind erstens der Schuß zwischen Auge und Ohr seitwärts, um das Gehirn zu erreichen, und zweitens der Blattschuß, ebenfalls von der Seite. Von vorne ist das Gehirn nur durch einen tief auf den Rüsselansatz abgegebenen Schuß zu verletzen. Ich warne aber vor Schüssen, die beim afrikanischen Elefanten zu hoch in die enormen Knochenwulste des Kopfes gerichtet werden und für den Schützen höchst gefährlich werden müssen.

Unter Umständen kann ein starker Elefant auch mit einem anderen Schusse erbeutet werden, so beispielsweise durch einen Schuß, der einen Knochen eines Beines zerschmettert, was aber nur mit sehr schweren Kalibern auf nahe Entfernung möglich zu sein scheint.

Die erfahrensten Jäger sind sich darüber einig, daß die faustschlagartige Wirkung einer großkalibrigen Kugel angreifende Elefanten, auch nicht tödlich getroffene, eher zur Flucht veranlaßt, als die dolchstichartige, wenn auch vielleicht nachträglich tötende Wirkung der kleinkalibrigen Kugeln.

Jedenfalls spielt bei der Erlegung der Dickhäuter, namentlich aber der Elefanten, wie stets im Leben das Glück eine große Rolle. In einigen Fällen machte sich die tödliche Wirkung meiner Kugeln erst bemerkbar, als die Tiere mich beinahe erreicht und getötet hatten.

Groß ist die Zahl der Elefantenjäger, die ihr Leben durch die Angriffe des von ihnen bejagten »Tembo« lassen mußten.

Je mehr man mit afrikanischen Elefanten in Berührung kommt, desto vorsichtiger wird man, und nie kann der Jäger wissen, was ein Elefant im nächsten Augenblick tun wird, ein Umstand, mit dem ja auch die Tiergärtner und Dresseure sehr zu rechnen haben!

So wird mir niemals ein Erlebnis aus dem Gedächtnis entschwinden, wo ich von dem Gipfel eines Hügels aus Elefanten viele Tage beobachten konnte, vergeblich auf Sonnenblicke wartend, um die Tiere photographisch festzuhalten. Der Weg zum Hügel allein beanspruchte in der Dunkelheit gegen drei, am Tage zwei Stunden, seine Besteigung ferner die Hälfte jener Zeit. Das Erklimmen des Hügels war nicht angenehm. Jedesmal wurden wir im Busch und Gras bis auf die Haut durchnäßt, aber ein wärmendes Feuer anzuzünden, war nicht angängig, da der Rauch unfehlbar von dem gesuchten Wilde wahrgenommen worden wäre. So galt es, dort oben in nasser Kleidung Stunden und wiederum Stunden auszuharren, dabei mit angestrengtester Aufmerksamkeit die wenigen und kurzen Augenblicke wahrzunehmen, in denen die wallenden und wogenden Nebelgebilde sich teilten und einen Ausblick in die grünen feuchtigkeitstriefenden Pflanzenkulissen des Dickichts gewährten. Es mag überraschend klingen, daß unsere Riesentiere so außerordentlich schwierig wahrzunehmen sind. Wenn man aber daran denkt, daß sie, ihren Schlammbädern entstiegen, sich der Landschaft und den Baumstämmen vollkommen erdfarben außerordentlich gut anpassen, so klingt meine Behauptung wahrscheinlicher. Außerdem handelt es sich überall in den Tropen um viel bedeutendere Entfernungen, als in der Regel unser im Norden geschultes Schätzungsvermögen zugeben will, das durch die ganz anderen Lichtverhältnisse noch dazu allzu häufig getäuscht wird!

Wollte mir das Glück besonders wohl, so tauchte dann und wann während eines Sonnenblicks tief unter mir im Tale die gigantische Erscheinung eines riesigen Elefanten auf. Für Augenblicke vielleicht nur. Dann wieder sah ich nichts wie das Wirrsal saftig-grüner feuchtigkeitstriefender Pflanzenkulissen und Pflanzenmauern. Die tiefen Regenschluchten im Gelände dort unten erscheinen von meinem Standort aus unbedeutend und klein. Die riesigsten Bäume gleichen Sträuchern; die abgestorbenen an dreißig Meter hohen Baumleichen aber, die hier und da aus dem Dickicht auftauchen, erscheinen wie kleine Pfähle. Man verliert im Spiele der wechselnden Lichter jede Schätzung der Größenverhältnisse und Entfernungen.

Einmal teilen sich die Nebel besonders schnell; ein Windstoß treibt die Wolken vor sich her. Die Sonne bricht durch ein sich öffnendes Wolkentor. Und siehe da: eine ganze Herde Elefanten vor mir im Tale! Aber auch nicht einen Augenblick ist sie inmitten des undurchdringlichen Bewuchses da unten in den Urwaldschluchten der photographischen (im Vergleiche zu der jetzt – 1910 – angewandten) recht lichtschwachen Linse erreichbar. Als sie endlich deutlich sichtbar werden, kann ich auf weite Entfernung zwei, eine Lichtung passierende Kühe im Bilde festhalten. Deutlich zeigt sie unser Bild. Die Sonne verschwindet wieder, und nach einer Stunde habe ich sie endlich alle, die ganze Herde, gut erkennbar im Tale vor mir. Wie die kleinen winzigen Kälber von den riesigen Müttern abstechen! Wie die massigen Tiere sich lautlos vorwärtsschieben, in den Schluchten untertauchen, dann wieder erscheinen, sich auf den abschüssigen Kanten der Hügel mit einer Sicherheit bewegen, als wären es Automaten und keine Tiere! Immer wieder tauchen die braunen erdfarbenen Rücken aus dem Dickicht auf. Ein gewaltiges Bild, das mich entzückt und tief bewegt. Weiß ich doch, daß die gigantischen Mütter dort um ihre Kinder sorgen, und vor menschlichen Feinden auf der Hut sind, die ihnen mit Giftpfeilen und einer unheimlichen, feuerspeienden, dumpf dröhnenden Waffe nachstellen. Wie vorsichtig sich darum alle bewegen, den Wind mit hoch aufgehobenen Rüsseln prüfen und auf ihre Sicherheit bedacht sind, auch in bezug auf die vielerorten drohenden Fallgruben der Eingeborenen. Jede Bewegung verrät scheue Vorsicht: die alten riesigen Leittiere haben gewiß schon die eine oder andere böse Erfahrung machen müssen!

Plötzlich ertönt da unten ein Warnungszeichen. Sofort verschwinden alle die Gewaltigen stumm und geräuschlos in den höheren Schluchten des Bergwaldes, dem eigentlichen regennassen »Subúgowald« der Wandorobbojäger.

Stünden den Elefanten nicht derartige Subúgozufluchtsorte zur Verfügung, längst wären sie ausgerottet! Nur so erklärt es sich, daß heutigentags überhaupt noch Elefanten in Afrika leben. Ich fühle, wie schwierig es ist, ein Bild von diesem täglichen und nächtlichen Ringen, diesem gewaltigen Kampfe zwischen Mensch und Tier in Worte zu formen, den Fernstehenden auch nur einigermaßen über diesen Vernichtungsgang zu orientieren! Mit dem letzten gewerbsmäßigen Elefantenjäger wird manches Geheimnis über Leben und Treiben und – die schnelle Ausrottung des afrikanischen Elefanten ins Grab gesenkt werden.

Die Zivilisation hat dann wieder einmal, im Laufe nur eines einzigen Jahrhunderts, eine große uralte Lebenswelle vernichtet. Spätere Zeiten werden reichlichen Stoff zu abfälligen und verurteilenden Betrachtungen und Abhandlungen über die Notwendigkeit solchen Tuns haben. –

Kennt man aber den »Subúgo«, so begreift man, aus welchen Gründen, selbst im heute so wildarmen Südafrika Elefanten sich so lange in den Knysna- und Zitzikamawäldern halten konnten, bis man sie dort endlich tatkräftig und erfolgreich zu schützen begann. Professor Fritsch, unser deutscher Afrikaveteran, erzählt uns über den Charakter des von ihm im Jahre 1863 besuchten Knysnawaldes folgendes: »Leicht begreift es sich, wie Elefanten ungestört in diesem Walde hausen und, obwohl durch Hunderte von Personen befehdet, sich wochenlang halten, ehe einer den Verfolgern zum Opfer fällt. Es sind gewisse Plätze bekannt, von flachem Wasser eingeschlossene Inseln, wo sie sich regelmäßig aufhalten; aber niemand kann ihnen hier nachkommen und sie in diesem letzten Zufluchtsorte stören.«

Freilich spricht Fritsch von Zeiten, in denen die Schießtechnik erst in den Kinderschuhen steckte. Heutigentags sind die riesigen Tiere – man vergesse das nicht – für gewissenlose Schützen auch an solchen Zufluchten vogelfrei, Schützen, die einfach mit kleinkalibrigen Büchsen überallhin knallen, und dann später vielleicht doch das erlegte »Elfenbein« zufällig irgendwo in der Nähe finden, geführt durch die Geier, die sich, weit sichtbar, auf den Kadaver der eingegangenen Elefanten niederlassen. Doch ich kehre zu meiner Schilderung zurück! –

Nun kann ich vielleicht wieder stunden- und tagelang vergeblich nach Elefanten ausschauen! An manchem Morgen wurde überhaupt nichts von ihnen bemerkt; dann wieder waren sie plötzlich nachts in die Tiefe des Talkessels zur Tränke niedergestiegen oder hatten eine der beiden noch wasserhaltigen kleinen Sumpftümpel am Fuße des Hügels aufgesucht. Aber aus ihrem nächtlichen Verhalten ging hervor, daß auch in der Nähe noch andere ihnen erreichbare Wasserstellen vorhanden sein mußten. Eine Suche nach diesen Wasserstellen aber war nicht erlaubt. Wäre ich in dies Standquartier der Elefanten eingedrungen, so hätten sie am selben Tage meine Fährte aufgefunden, und dann wäre das langersehnte Wild zweifellos für Monate verschwunden gewesen, Meilen zwischen sich und den sie suchenden Tierbildner legend. So verhält sich heutzutage der ostafrikanische Elefant, der leider uns manchmal noch als »Beherrscher des Urwaldes« von kenntnisloser Seite geschildert wird!

Für heute war es jedenfalls aus! Die Sonne durchbrach nur während kurzer Augenblicke die Wolkenkulisse, die massig und schwer die Urwälder bedeckte und in phantastischem, stets wechselndem Zuge immerfort Formen und Gestalten änderte.

Eine Aufnahme mit dem lichtschwachen Teleapparat schien überhaupt fast undenkbar! Aber riesige Elefantenbullen zusammen mit einer Giraffe auf die Platte zu bringen, – durfte ich angesichts dieser Möglichkeit in meiner Ausdauer nachlassen? Das kam so leicht nicht wieder –es mußte gelingen! Durchnäßt und frierend wanderte ich also allmorgendlich durch das Hochgras zum Hügel hinauf und wartete und wartete ... Die Elefanten waren und blieben verschwunden; so weit ich auch meine tagelangen Streifereien auf die umgebenden vulkanischen Hügel ausdehnte, nirgends vermochte ich sie zu entdecken. Endlich gelang es mir, eine größere Herde anzutreffen; sie hatte aber ihren Standort in so undurchdringlichem Dickicht genommen, daß es kaum möglich war, der Tiere ansichtig zu werden. Nach langem vergeblichen Kriechen und Durchwinden auf den Elefanten- und Nashornwechseln der Dickung, gelang es mir, für einige Augenblicke die unsicheren Konturen einzelner Tiere zu erblicken; es war jedoch vollkommen unmöglich, über Alter, Größe oder Geschlecht irgend welche sichere Anhaltspunkte zu gewinnen. In den allermeisten Fällen wird man in Ostafrika die Elefanten unter ähnlichen unbeschreiblich schwierigen Umständen antreffen. Man kann daher nur selten und nur bei großer Erfahrung und Umsicht bestimmte Tiere, etwa nur männliche Exemplare oder starke Stoßzahnträger, aussuchen, wie wohlmeinende, aber unerfahrene Theoretiker, zu denen ich früher selbst gehörte, es verlangen. –

Es hat etwas außerordentlich Aufregendes und Bedrückendes, sich in unwegsamem Dickicht den riesigen und wehrhaften Tieren unmittelbar zu nähern. Aufs äußerste sind die Sinne gespannt, um durch Auge und Ohr den Standort des Wildes zu erkunden; die schwüle Luft, der undurchdringliche Bewuchs beängstigt uns. Die unwegsame Masse der grünen lebenden Mauern, die uns umgeben und tausend Fangarme nach uns ausstrecken, hindert Schritt und Tritt. Wir können nur wenige Fuß weit Umschau halten. Der starke Geruch nach Elefant wirkt suggestiv. Kurz, es hat einen eigenen, wilden, schwer beschreiblichen Reiz, so den gewaltigsten Urwaldbewohner, den die Erde heutigen Tages noch trägt, in seinem ureigenen Heim aufzusuchen. Die Erregung steigern noch die hier und da ausgestoßenen Töne der Gewaltigen, das Brechen und Knicken von Ästen und Zweigen, die dumpf kollernden Laute, die die Tiere von sich geben, und ganz besonders ein plötzlich von einem Mitgliede der Herde gegebenes schrilles Warnungszeichen. Dieser schmetternde, drommetenartige Ton hat etwas unsagbar Wildes im stillen Urwald! Auf ein solches Zeichen hin setzt sich die ganze Herde in Bewegung, heute geräuschlos, morgen polternd in wilder Flucht. Sehr selten und gewiß erst nach stundenlangem Folgen kann man am selben Tage die Flüchtigen wieder erreichen. So gewählte Aufenthaltsorte, solche Vorsicht, schützen den Elefanten wohl noch eine Reihe von Jahrzehnten vor völliger Ausrottung besser als einstweilen irgend welche Gesetze.

Bei der Unmöglichkeit, auf diese Weise und bei fehlendem Sonnenlicht ein Bild zu erlangen, verließ ich mich auf einen glücklichen Zufall und nahm wieder allmorgendlich meinen Beobachtungsposten auf dem Kimisshirahügel Der Verfasser hat diesen Hügel bisher in den großen Ausgaben von »Mit Blitzlicht und Büchse« und »Der Zauber des Eleléscho« »Kilepohügel« genannt, weil er den »Kimisshirahügel« nicht verraten wollte! Heute, nachdem so wenig für die Erhaltung der früher deutsch-ostafrikanischen Tierwelt geschehen ist, läßt er seine Bedenken in dieser Hinsicht fallen. ein. Wohl hätte ich das eine ober das andere Exemplar dieser Herde erlegen können. Ich wollte jedoch die Elefanten nicht stören, glaubte auch annehmen zu dürfen, daß es innerhalb dieses Verbandes keine besonders starken Stoßzahnträger gebe. Aber Morgen um Morgen zog ich enttäuscht immer wieder zu meinem Hauptlager zurück, um am nächsten Tage von neuem in das Grenzgebiet des Urwaldes zu dem Beobachtungsposten auf dem Hügel zurückzukehren. Tage vergingen, und nichts zeigte sich als der gelegentlich auftauchende Kopf oder Rücken eines Elefanten innerhalb der dicht verwachsenen Vegetation des Regenwaldes, dem »Subúgo« der Wandorobbo. Und dieser »Subúgo« versteht es, seine Bewohner treu zu schützen. –

Allmorgendlich dasselbe Schauspiel! Zu meinen Füßen schlafender nebeldurchwallter Urwald, und in meiner Gesellschaft drei oder vier Schwarze, denen mein Verzicht auf Erlegung von Elefanten und meine Vorkehrungen mit den photographischen Apparaten unerklärlich waren. Teilten sich die Wolken über dem Urwalde und seinen Tälern einen Augenblick, so galt es angestrengteste Umschau. Dann entdeckten wir auch gelegentlich kleinere Giraffenrudel, und in ihrer Gesellschaft ab und zu einen Elefanten, aber nur undeutlich und für wenige Sekunden sichtbar. Wieder schlossen sich die Nebelmassen. Eine große schöne Taube ( Columba aquatrix) führte laut klatschenden Fluges, ähnlich unserem Ringeltauber, ihren Balzflug rings um den Hügel aus und ließ ihr tiefes gutturales Rucksen in der Nähe ertönen. Tief unten im Tale erklang der schöne und klangvolle, unsäglich melancholische Ruf des Orgelwürgers; Männchen und Weibchen antworteten sich wie immer so ineinander verschmolzen, daß der Ruf einem einzigen Vogel zu entstammen schien. Nichts anderes ließ sich hören und sehen. Was weiß diese Wildnis von dem Getriebe der Welt dort draußen? Tiefer Friede liegt über jenen weltfremden Tälern, nur gigantisch und wuchtig hoben sich ab und zu die Formen des gewaltigen, den Urwald beherrschenden Riesentieres aus den Nebelmassen heraus ...

Aber nun! Endlich! Ich werde es nie vergessen, wie da plötzlich, in einem der wenigen Augenblicke sieghaft durchbrechenden Sonnenlichts, die mächtigen weißen Stoßzähne zweier vielleicht mehr denn hundertjähriger Elefantenbullen im Tale auftauchten, so blendend weiß, so hell im Lichte leuchtend, daß man sie geschaut haben müßte, um den mächtigen Eindruck zu begreifen und verstehen, den ihre fast stets mit einem Giraffenbullen vergesellschafteten Träger auf jenem gewaltigen Hintergrunde erzeugten. Eindrucksvoller und lebhafter von der Landschaft sich abhebend, hätte kein Maler sie auf die Leinwand bringen können. Ich begriff, warum der verstorbene A. H. Neumann, einer der kundigsten englischen Elefantenjäger, so oft hervorhob, daß er immer von neuem einen ganz überwältigenden Eindruck von diesen schneeweißen, weithin leuchtenden Elfenbeinzähnen erhalten habe. So starke Leuchtkraft haben sie, daß ich es verstehe, wenn meine Lichtbilder hier und dort für – ohne mein Wissen – retouchiert gehalten wurden. So wenig aber an irgend einer meiner Tieraufnahmen eine Retouche angebracht worden ist, so wenig an diesen in ihrer Wirkung überraschenden Bildern! Auch eine schwierige Frage, diese riesigen Waffen des afrikanischen Elefanten! Warum trug das ausgestorbene Mammut so ganz andere, nach aufwärts gebogene Stoßzähne? Warum entwickelt der indische Elefant so wenig, der ceylonische fast gar kein Elfenbein, und warum der afrikanische Zähne von so gewaltiger Schwere und Größe? Man stelle sich vor: ein Zahn über hundert Kilogramm! Das sind Naturwaffen!

Bevor mir die Aufnahmen gelangen, die das gelegentliche Zusammenleben von Elefant und Giraffe unwiderleglich verbürgen, wurde ich immer wieder in die größte Versuchung geführt, die beiden mächtigen Elefantenbullen zu erlegen. Sie näherten sich öfters dem Fuße meines Hügels so sehr, daß ich viel Aussicht gehabt hätte, beide zu erbeuten, noch dazu ohne allzu große Gefahr für mich und meine Leute. Als ich jenes seltsame Trio erblickte, hatte ich – ehrlich gestanden – zwar den heißen Wunsch, die beiden vielleicht, wer kann es sagen, hundert- oder hundertfünfzigjährigen Riesen zu erbeuten. Aber dieser Wunsch trat doch erheblich zurück vor meiner Begierde, sie auf die photographische Platte zu bringen. Wenn mein Sinn so sehr nach ihrer Erlegung stand, so veranlaßte mich hierzu vor allem der Gedanke, sie in einem Museum wieder zum Leben erstehen zu sehen. Hier an dieser Lagerstelle wäre es möglich gewesen, die Häute zu präparieren. Kurz, – ich hatte einen harten Kampf mit mir selbst zu bestehen! – Aber der Wunsch nach einem Bilde siegte ob. Kein Museum der Welt hat bis heute etwas Ähnliches aufzuweisen. Das war mir ausschlaggebend. –

Die vorliegenden Bilder und die der großen Auflagen zeigen uns die beiden Kolosse in verschiedenen Formen der Bewegung, teils von den Büschen und Bäumen verdeckt, teils mehr oder weniger vollkommen sichtbar. Die Giraffe verhielt sich, auf ihre Sicherung bedacht, meistens bewegungslos oder äugte neugierig zu ihren Genossen herüber. Das waren Gegensätze! Hier die massigen Kolosse in ihrem erdfarbenen Gewande, dort das schlanke turmhohe Geschöpf, in seiner Färbung ganz der Umgebung angepaßt. Wo und wann auch Giraffen sichtbar werden, immer verschwimmen sie für das Auge mit der Umgebung. Es walten bei ihnen dieselben Gesetze ob, wie bei dem Leoparden, dem besten Beispiel von Schutzfärbung eines Raubtier-Mimeten. Wie lange Hungerzeiten müssen, ganz allmählich, diesen langen Giraffenhals erzeugt haben!

Am Wendepunkt der Existenz ihres Geschlechts haben sich noch einmal Vertreter dreier uralter Arten ein Stelldichein gegeben, das im Bilde alsdann zum ersten Male Millionen von Menschen zugänglich wurde. Einem ganz außerordentlich glücklichen Zufalle habe ich es zuzuschreiben, daß sie bei einer anderen Gelegenheit, wiederum während eines Sonnenblicks, auf der Waldlichtung in den Wirkungskreis meines Apparates kamen ...

Meine Freude kann nur der ermessen, der wie ich weiß, welch großem Zufalle man es zu verdanken hat, wenn man heutzutage zwei Elefanten zusammen antrifft, welche, jeder einzelne für sich, mehr denn dreihundert Pfund Elfenbein tragen. Die Beobachtung gar einer so seltsamen, bis dahin nicht bekannten Freundschaft zweier so verschiedener Tierarten, wie Elefant und Giraffe, bildet für mich im Sinne des Wortes ein Lebensereignis. Wenn man bedenkt, daß schon vor mehr als siebzig Jahren der namhafte französische Forscher Le Vaillant jahrelang den Wunsch hegte, nur einmal im Leben Giraffen in ihrer Heimat beobachten zu können; daß er, hauptsächlich um diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen, eine große Reise nach Südafrika unternahm, und daß er, als endlich sein Wunsch erfüllt war, sich in höchster Freude in seinem Werke ausführlich über diese Beobachtungen des seltsamen Geschöpfes ausläßt, wird man mich verstehen. Hatte ich auch schon lange wahrgenommen, daß die Giraffenrudel dieser Gegend die Elefanten durchaus nicht scheuen, so war es mir doch vollkommen neu und überraschend, daß ein alter Giraffenbulle mit zwei uralten Elefantenbullen tagelang an einer bestimmten Stelle zu gegenseitigem Schutze in völliger Symbiose zusammenlebte. Wenigstens kann ich diese Freundschaft nur auf das Bedürfnis nach gegenseitiger Sicherung zurückführen. Die Giraffe vermag aus weiter Entfernung vermittelst ihrer Augen den Sicherheitsdienst zu übernehmen, die Elefanten aber prüfen mittels ihrer Rüssel jeden leisen Windzug. Die Windrichtung wechselt innerhalb der Bergtäler sehr oft. Wie sorgfältig die in S-Form hoch über die Köpfe erhobenen Rüssel nach einem Feinde wittern! Schärfer kann sich der Kampf ums Dasein in dieser Art kaum ausdrücken und uns vor Augen geführt werden. Wie oft mag sich Ähnliches im Laufe der Jahrhunderttausende abgespielt haben, in anderen Weltteilen und im schwarzen Kontinente, ehe ich es zum ersten Male beobachten konnte. Die Aufnahmen beweisen jedenfalls den Wert photographischer Tierbildnisse in bezug auf ihre »urkundtreue« Beweiskraft gewisser Gewohnheiten der einzelnen Arten.

Mir aber wird der »Kimisshirahügel« stets in der Erinnerung bleiben. Oftmals mögen noch Elefanten zu dem kleinen stillen Vulkansee, den seine wallförmigen Hügel umschließen, niedergestiegen sein, um, wie in uralten Zeiten, sich an dem erquickenden Naß zu laben. Jahrhundertelang hatten ihnen die Masai mit ihren Viehherden diese altangestammte Tränke streitig gemacht. Der weiße Mann kam ins Land und die Masai verschwanden. Wiederum stiegen die Elefanten ungestört zum Kimisshiratale nieder. Jetzt hat der weiße Mann hunderte andere Europäer, burische, meist nichts verschonende Ansiedler zum Kilimandscharo gerufen. Und damit dürfte der Tag nicht fern sein, wo der letzte Sproß jenes uralten Riesengeschlechtes, der letzte gewaltige Stoßzahnträger mit weithin leuchtendem, im Mondschein glitzernden Elfenbein zum Kimisshirahügel und seinem stillen See im Herzen des Hügels niedersteigt. Im Bilde aber werden einige von ihnen – die hier zur Anschauung gebrachten –, die wohl heute schon längst ihrem Schicksale erlegen sind, – vielleicht noch lange Jahre weiterleben ...

Nachdem mir endlich diese photographischen Natururkunden, soweit es meine damaligen Apparate technisch zuließen, gelungen waren, schien nunmehr der Augenblick gekommen, wo ich die beiden Riesenbullen erlegen durfte. Den Hügel verlassend, kroch ich mit einigen entschlossenen Leuten auf engen Nashornwechseln etwa dreiviertel Stunden lang in die mit Feuchtigkeit gedrängte, dichtverworrene Pfanzenwildnis hinein.

Nach Überwindung zahlreicher tiefer Schluchten gelang es uns nach unsäglichen Mühen, fast unbekleidet und mit Erde über und über eingerieben, in die Nähe der beiden Bullen zu gelangen, die langsam dem höher gelegenen Buschwald zustrebten. Die Fährte des einen aufnehmend, folgten wir ihr mit angehaltenem Atem, fast erstickend im Hochgras erwartend den Riesen jeden Augenblick auftauchen zu sehen. ...

Und richtig! Dicht vor uns im Schatten einer höheren Baumgruppe konnte ich ihn ausmachen. Aber so dicht ist diese Pflanzenwildnis verworren und verwachsen, daß ich nur undeutlich die rötlich-graue Masse des Tieres auf etwa fünfzig Schritte vor mir wahrnahm, ohne imstande zu sein, eine erfolgversprechende Kugel abzugeben. Von Dornen zerrissen und zerkratzt harre ich so peinvolle Minuten in erdrückendster Dickung. Schon verschwindet das ungeheure Tier, nach links sich fortbewegend, und klopfenden Herzens, meine zwei Leute mit den Reservebüchsen dicht auf meinen Fersen, folge ich nach rechts, um womöglich auf den Elefanten zu stoßen. ... Da liegt abermals eine der tiefen, steilen, glattuferigen Schluchten vor uns; so eilig wie möglich durchklettern wir dieselbe, als beim Wiederauftauchen aus der Schlucht dicht neben uns ein leises Rascheln hörbar wird. ...

Ein ganz leises Rascheln nur – sonst ist alles totenstill – doch: »Tembo Bwana!« flüsterte fast unhörbar mein Gewehrträger.

»Hapana! Nyama mdogo!« antworte ich. (Herr, der Elefant! – Nein, ein kleines Wild.) O ich kluger Europäer!

Im selben Augenblick teilen sich die baumartigen vom dichtesten zehn Fuß hohen Gras durchwachsenen Büsche rechts und links, krachend zersplittern die dünnen Baumstämme, auf uns niederfallend, und uns zu Boden drückend, und im nächsten Augenblick stürmt das riesige Tier auf Fußweite über uns hin, glücklicherweise die Flucht ergreifend, ohne sich weiter um uns zu kümmern!

Fast genau dasselbe Ereignis mit glücklichem Ausgang gelegentlich einer Elefantenjagd in Indien hat mir Graf Thiele-Winckler berichtet.

Das sind Augenblicke, in die man sich nur schwer hineinversetzen kann aus der sicheren Umgebung der zivilisierten Welt, die aber, so erschreckend sie augenblicklich sind, doch hinterher geheimnisvoll reizend und lockend in der Erinnerung wirken.

Aber auch dem begabtesten Künstler der Schilderung wird es nie gelingen, dem Leser, der nicht Ähnliches erlebt, solche Situationen vollkommen treu vor die Seele zu zaubern. Selbst demjenigen, der sie erlebt, naht die Erinnerung daran mit all ihren Einzelheiten nur zur günstigen Stunde! – Ich aber betrachte mir den im zoologischen Garten gepflegten Elefanten mit ganz anderen, fast ehrfürchtigen Gefühlen, und schäme mich der gedankenlosen Gaffer im Publikum, die ihren faden Witz an dem eingesperrten Riesen üben. Wie würden sie flüchten, wenn der Eingesperrte ihnen in der Wildnis gegenüberstände! Selbst mit den vollkommensten Waffen ist man in bezug auf die schnelle und glückliche Tötung eines solchen Gegners oft dem Zufall ausgesetzt.

Das sollte mir neben den Erfahrungen im afrikanischen Revier die Tötung eines riesigen indischen, etwa 40 Jahre alten Elefantenbullen im Berliner Zoologischen Garten beweisen, um die ich, da das Tier jedes Gift verweigerte, angegangen worden war. Zur schnellen und schmerzlosen Erlegung benutzte ich eine neu konstruierte Elefantenbüchse, Kaliber 10,75, die eine Ladung von vier Gramm rauchlosen Pulvers und eine Kugel mit Nickelstahlmantel verfeuerte. Der Stahlmantel schien mir mit Rücksicht auf die Örtlichkeit zu gefährlich und ich ließ ihn daher abfeilen. Über das, was sich nun ereignete, gebe ich Herrn Professor Schmaltz von der Berliner tierärztlichen Hochschule das Wort; er schreibt: »Das erste Geschoß ist zwischen der zweiten und dritten Rippe durch die Haut gefahren und dann einfach zerspritzt! Es hat überhaupt keine nennenswerte Verletzung innerer Organe zustande gebracht, so daß mit einer solchen Verwundung ein Hirsch auf Nimmerwiedersehen flüchtig geworden wäre. Ein Stück Mantel saß auf dem Lungenfell, und nur ein einziger Spritzer war in die Lungenspitze gefahren, eine geringfügige Blutung verursachend. Der zweite Schuß hatte eine vorzügliche Stelle getroffen, nämlich genau die Lungenwurzel, hatte beide Lungenarterien und beide Luftröhrenäste zerrissen und mußte daher sofort tödlich wirken.«

Die Tatsache, daß ein von so starker Pulverladung getriebenes Geschoß aus einer Entfernung von höchstens drei Meter einfach auf der Elefantenhaut zerspritzt, sagt mehr, als lange Ausführungen, und erklärt manchen Unfall draußen im wilden Revier.

Meiner Büchse sind kaum ein Dutzend der Riesen zum Opfer gefallen. Einige tötete ich nur, um den leider vergeblichen Versuch zu machen, das von mir so heiß begehrte, auch bis zur Drucklegung dieses Werkes noch immer nicht nach Europa gelangte Junge des ostafrikanischen Elefanten zu fangen und aufzuziehen. Andere Exemplare schoß ich, um sie unseren Museen zuzuwenden. So hat das Königliche Zoologische Museum in Berlin die Haut eines mittleren Bullen von mir erhalten, dessen, ich darf es sagen, tadellose Präparation mir und meinen Leuten einen Aufenthalt und eine Arbeit von etwa zwölf Tagen verursacht hat. Eine ungleich größere Zahl von Elefanten aber hätte ich erlegen können und die stärksten Bullen, die wohl überhaupt heutzutage noch afrikanische steppen durchqueren, habe ich, wie schon erzählt, photographischer Aufnahmen wegen verschonen müssen. Diese Aufnahmen aber gewähren mir heute die größte Genugtuung. Ist es mir auch ein angenehmes Bewußtsein, gar manches erreichbare Stück des riesigen Wildes nicht beschossen zu haben, so hoffe ich doch noch, eines Tages einen besonders kapitalen gewaltigen, vielleicht beinahe zweihundertjährigen (denn so alt scheint der Elefant zu werden!) Zahnträger allein, weidmännisch zu erlegen. Dieser Wunsch blieb den allermeisten afrikanischen Jägern versagt, auch wenn sie ein Menschenalter drüben jagten. Zahnträger mit Zähnen von beinahe fünfhundert Pfund, wie sie eine meiner Abbildungen zeigt, gehören zu den allergrößten Seltenheiten und kamen selbst in früheren Zeiten vielleicht nur einmal in hundert Jahren vor. Wie dem auch sei, die Erlegung eines afrikanischen Elefantenbullen gehört zu den schönsten Weidmannsfreuden, und auch erfolglose weidmännische Jagden auf dieses gewaltige, imposante und hochinteressante Urwild werden sich für den echten Jäger trotz alledem stets reichlich lohnen.

Zwei Tage darauf hatten die beiden Elefantenbullen zu meinem größten Erstaunen wiederum ihren Lieblingsstandort aufgesucht, aber mit Sonnenaufgang verschwanden sie inmitten der über dem Urwald wogenden Nebelmassen. Gerade inmitten derselben besonders wuchtig und majestätisch wirkend, wechselten sie bergaufwärts in der Richtung auf den Gürtelwald zu. Der Wind stand günstig. Mit Gummisohlen versehen, von einigen Leuten gefolgt und ausnahmsweise an diesem Tage in Gesellschaft von Orgeich, meinem europäischen Präparator, nahm ich sofort die Verfolgung auf, hoffend, eines der mächtigen Tiere mit der gesamten Haut präparieren zu können.

Schweißgebadet in der erdrückenden Hitze des Dickichts verloren wir leider nach etwa dreiviertel Stunden auf wenige Minuten die Fährten, getäuscht durch solche, die aus der Nacht herrührten. Als wir sie wiederum aufgefunden hatten, kam ich nach etwa fünf Minuten an eine tiefe Schlucht, die in ihrer Sohle einen Schlammtümpel enthielt. Zu meinem heftigen Erschrecken sehe ich beide Elefanten aus jenem Tümpel herauskommend, in der dichten Pflanzenwelt der jenseitigen Böschung, etwa dreißig Schritte vor mir verschwinden! Im selben Augenblicke schwankten drüben einige Bäume hin und her, an denen sich die beiden Riesen scheuerten. Ich vermochte nur dieses Schwanken der Bäume zu sehen, die gewaltigen Massen der Tiere selbst vermochte ich nicht auszumachen. Das Herz krampfte sich mir unwillkürlich zusammen!