|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Hauptstadt der Provinz Kan su ist Lan tschou fu. Und wenn mir ein Kan su-Mann von seinem Lan tschou fu erzählte und sich ausgeredet hatte, was Mehl und Brot, was Tabak und Schnaps dort kosten, so wußte er auch gleich zu berichten, daß es dort ein Weltwunder gebe, nämlich die Schiffbrücke über den großen Gelben Fluß. »So etwas«, wurde ich versichert, »habt ihr Fremden sicherlich nicht. Unter dem ganzen Himmel gibt es nichts Ähnliches mehr.«

Vom gewöhnlichen Volk wird die Stadt Lan tschou fu meist nur Gao lan hsien genannt, nach dem Titel des Unterpräfekten oder Landrats (hsien), der darin seinen Sitz hat, und mit dem das Volk in erster Linie zu tun hat. Die Stadt liegt dicht am rechten Ufer des Hoang ho, wo dieser für eine kurze Strecke auf eine Breite von nur 250 m eingeengt ist. Nirgends weiter auf- und abwärts zeigt der Fluß gleichermaßen günstige Bedingungen zum Übersetzen.

In jedem Winter ist hier der Gelbe Fluß mindestens während anderthalb Monaten gefroren, so daß selbst schwerbeladene Frachtkarren darüberfahren können. Die Eröffnung dieser natürlichen Eisbrücke, die gegen Ende Dezember stattfand, war von jeher eine große Festlichkeit und wurde mit großem Pomp begangen. Als erster mußte der Gao lan hsien als »fu mu kwan«, d. h. Vater-Mutter-Mandarin, wie der patriarchalisch denkende Chinese seinen Landrat nennt, in seinem Staatswagen und mit zahlreichem Gefolge über das Eis fahren, um damit zu beweisen, daß es tragfähig sei. Im Herbst wie im Frühjahr beim Eisgang war dagegen der Flußverkehr oft tage- und wochenlang gesperrt. Man vermochte höchstens unter Lebensgefahr auf einem Floß von Ziegenschläuchen zwischen den Eisschollen hindurch über den reißenden Strom zu gelangen. War aber im Frühjahr das Eis verschwunden, so wurde auf Kosten der Provinzialregierung die berühmte Schiffbrücke, das eingangs erwähnte Weltwunder, aufgefahren. Zweiundzwanzig breite Pappelholzboote von Kistenform wurden mit schweren Eisenketten und vor allem mit dicken Hanftauen zusammengehalten. Darüber wurden rohe Bretter gelegt, aber so ungenau, daß selten jemand wagte, über diese Brücke zu reiten. Überall gab es große Löcher, überall wippten und schnappten die Bohlen. Auch das hölzerne Geländer war mehr zum Ansehen als zum Anlehnen da. Die Brücke war auch für Europäer ein Weltwunder, aber freilich nur deshalb, weil man sich wundern mußte, daß dieses so schwächlich aussehende Menschenwerk bei der sehr heftigen Strömung des Flusses nicht alljährlich großes Unglück brachte. Auf einigen großen Eisenpfeilern, die wie Kanonenrohre aussahen und am Ufer in den Boden eingerammt waren, um die großen Taue und Ketten der Brücke zu halten, fand ich eine Inschrift, aus der zu ersehen war, daß die Brücke schon früh unter den Ming-Kaisern (im fünften Jahr des Kaisers Hung Wu, 1372 n. Chr.) in der jetzigen Weise aufgefahren worden, also eine viele hundert Jahre alte Einrichtung war. Zur Instandhaltung hatte das Gouvernement jedes Jahr 10 000 Tael (30 000 Mark) auszuzahlen. Und ein paar tausend Tael sollen die Reparaturkosten tatsächlich auch in jedem Sommer verschlungen haben. Kostete doch allein ein Hanftau, wie es zur Verstärkung beim Sommerhochwasser nötig war, an die 1000 Mark unseres Geldes. Für die Beamten aber, die in Lan tschou Vater- und Mutterstelle am Volke vertraten, muß immerhin von den 10 000 Tael noch ein hübsches Taschengeld abgefallen sein.

Lan tschou fu ist also Brückenkopf, ist eine Feste, die einen bequemen Hoang ho-Übergang verteidigt. Seit Urzeiten ist der Punkt für wichtig angesehen worden und militärisch besetzt gewesen; wir finden hier schon lange vor Beginn unserer Zeitrechnung, während der Tsʿin- und Han-Dynastie, ein befestigtes Lager erwähnt. Der Gelbe Fluß, der nur, soweit er vor der »Großen Mauer« draußen strömt, von sichtbarem Nutzen für Land und Leute ist, kann nirgends leicht überschritten werden. In der »Großen chinesischen Ebene« nicht, wo ihn die Einwohner wegen seiner Zerstörungslust ihren Kummer und ihre Sorge nennen; einen vollen Tag war ich einst auf einem Fährboot, um bei Kai feng fu zwischen den unzähligen und immer in Bewegung und in fortwährendem Wechseln befindlichen Schlammbänken durchzufahren. An der Eisenbahnlinie Peking–Hankow, in Ho nan, bildete er mit seinem haltlosen Schlammuntergrund selbst für unsere modernen technischen Hilfsmittel ein schwierig zu überwindendes Hindernis. Bei Lung men und auf seinem ganzen Mittellauf ist er bis hinauf nach Lan tschou fu nie bequem, obschon er doch kein sehr wasserreicher Strom ist. Endlich, in Lan tschou, fast am Beginn seines tibetischen Oberlaufes, liegt eine Stelle, wo die beiden Ufer nicht bloß ohne viel Mühe durch eine Brücke verbunden werden konnten, sondern wo auch Fahrstraßen zu ihm hinabführen. Die Fahrstraße setzt hier über den Gelben Fluß, die Chinas Kultur mit der Welt des Westens verband. Da bis jetzt in China Wege und vollends Fahrstraßen mehr von den Zufällen der Natur als von dem Willen und der Kunst der Menschen abhängig sind und Kan su, das keineswegs ein flaches Land ist, recht wenig Fahrstraßen besitzt, so hat natürlich jeder Punkt, wo diese Naturstraße durchkommen konnte, seine besonders hervorragende Bedeutung. Diese Straße, die uralte »Seidenstraße«, führt aus den Urstätten der chinesischen Kultur, aus dem Wei ho-Tal und den Fen ho-Talbecken von Hsi ngan fu aus über Ping liang fu nach Nordwesten, nach Lan tschou fu. Sie weicht ängstlich großen Flüssen aus, die, wie z. B. der obere Wei ho, tiefe Schluchten aus den Bergen herausgewaschen haben, und denen nur Reit- und Maultierpfade folgen können. Sie führt quer durchs steinlose Lößland an einigen Lößbächen vorbei und führt oft lange auf Höhenrücken hin. Jedes Jahr reißen zwar die Sommerregen tiefe Löcher aus der Fahrbahn und unterbrechen den Fahrverkehr; Handel und Wandel geht aber in den trockenen Wintermonaten leicht und billig vonstatten. Grob schematisch ausgedrückt, folgt diese Straße den Wasserscheiden zwischen Wei-Fluß und oberem Gelben Fluß.

Aber nicht bloß Hoang ho-Brückenkopf der »Seidenstraße« ist die Stadt Lan tschou fu. Sie ist auch Knotenpunkt für die Straßen, die sich von Süd-Kan su und Se tschuan heraufziehen, sowie für die Tibetstraßen, die von Hsi ning fu und Ho tschou kommen. Die Stadt ist deshalb auch zum Sitz des Tsung tu oder Tschi tʿai von Schen kan, also zur Residenz eines Vizekönigs gemacht worden. Unter der Mandschu-Dynastie, unter dem Kaiser Kien lung, um die Mitte des 18. Jahrhunderts, als die von den Mandschuren geleitete chinesische Macht die Kalmüken völlig niedergerungen hatte und die großen Gebiete des Westens neu hinzuerobert waren, ist die alte, große Provinz Schen si in ein kleineres Schen si und ein Kan su geteilt worden. In Lan tschou fu wurde damals die Stelle des Tsung tu, des Vizekönigs oder Generalgouverneurs, geschaffen, der in erster Linie Kan su als Zivilgouverneur verwaltete, der aber dazu noch die allgemeine Aufsicht über die Zivil- und Militärverwaltung von Schen si und den ungeheuren zentralasiatischen Gebieten unter sich hatte, die von den Chinesen Sin kiang (spr.: hsin tschiang), d. i. »Neues Grenzgebiet«, genannt werden und das ganze chinesische Turkistan und die Dsungarei (Ili) umfassen. In Hsi ngan fu, der uralten Reichshauptstadt, saß seit dieser Zeit nur ein Gouverneur, ein Fu tʿai oder Hsün fu für Schen si.

Lan tschou fu ist also eine administrativ sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste Stadt Zentralasiens geworden. Sie gehört zu den wenigen Plätzen, die während der großen Mohammedanerkämpfe von 1862 bis 1873 dem Kaiser verblieben sind, als in Turkistan unter dem Sarten Yakub Beg ein unabhängiges islamitisch-türkisches Reich entstanden war und in Kan su sowohl das zwei Tagereisen westlich von Lan tschou fu gelegene Ho tschou, als auch Kin tse pu, die im letzten Kapitel genannte Oase von Tung fu hsiang, Mittelpunkte einer großen islamitisch-chinesischen Empörung geworden waren. Daß es den mohammedanischen Führern des Aufruhrs nicht gelungen war, diesen Knotenpunkt zu besetzen, erleichterte dem Generalissimus Tso tsʿung tang die Zurückeroberung der jahrelang für China verloren gewesenen Provinzen.

Nur einmal in den jahrhundertelangen Streitigkeiten gelang es überhaupt den Mohammedanern, durch die Tore der Stadt hereinzubrechen, aber auch da (1781, wie die Chronik von Lan tschou schreibt) konnten die Hui hui von Ho tschou und die Salaren sich nicht lange darin halten. Es hat den Mohammedanern in China in allen ihren Kämpfen an weitsichtigen Führern gefehlt, und die Politik, die sie trieben, scheiterte stets an ihrer Ziellosigkeit und an kleinlichem Egoismus, an der Habsucht des einzelnen.

Die Stadt Lan tschou fu ist von einer für chinesische Begriffe nur mäßig starken Mauer umgeben, die freilich für die mit kurzen Piken und Schwertern bewaffneten Banden der mohammedanischen Mollah ein achtunggebietendes Hindernis bedeutet haben mag. Die Stadt liegt nach meinen Beobachtungen 1520 m ü. d. M. Sie liegt im oberen Teil einer viele Kilometer langen und breiten, fruchtbaren Alluvialebene, durch die der Hoang ho zumeist auch breit dahinfließt. Südlich und westlich der Stadt steigen ganz nahe den Umfassungsmauern von Löß überzogene rote Tonberge auf, die in den Mohammedanerkriegen des 19. Jahrhunderts befestigt wurden.

Die Stadt Lan tschou fu bedeckt kein großes Areal (siehe meine kartographischen Ergebnisse Teil I, Blatt 27). Die eigentliche Stadt hatte enge Straßen mit einem unsäglich zerfahrenen Pflaster, in dem ganze Steinplatten fehlten, an dem niemand etwas ausbesserte, so daß ich es immer zu den größten Qualen rechnete, in einem der federlosen zweirädrigen Wagen auszufahren. Es gehörte aber nun einmal bei den Chinesen zum guten Ton, innerhalb der Städte im Wagen Besuche zu machen. Man saß mit untergeschlagenen Beinen auf einem dünnen Kissen, hielt sich links und rechts krampfhaft an dem Holzgitter des Wagens fest und sah durch einen schwarzen, schleierartigen Vorhang hinaus auf die Straße. Wie wenn bei uns ein Kutscher bei einer Toreinfahrt ungeschickt über den Randstein fährt, so schmetterte es dort, nur natürlich unausgesetzt, den Kopf bald rechts bald links an die Wagenwand. Kein Wunder, daß die chinesischen Mandarine so oft hundert Stockschläge bei einem Missetäter für ungenügend hielten. Bei jeder Ausfahrt bekam man auf 100 m schon hundert kräftige Püffe. Die Straßen waren dabei so eng, daß zwei Karren nur mit Mühe aneinander vorbeifahren konnten. Es gehörte darum viel Geduld dazu, sich den Verkehr anzusehen und eine Spazierfahrt zu wagen.

Lan tschou fu's Hauptgeldquelle liegt in seiner Tabakindustrie. Der sogenannte Lan tschou schui yen, d. h. Wasserpfeifentabak, der grünlich gefärbt ist, auf der Zunge stark beizt und sehr fein geschnitten, fast pulverig in den Handel kommt, wird hier hergestellt. Er wird von den Chinesen sehr hoch geschätzt und seit Jahren weit nach dem Süden, nach Se tschuan und in das Yang tse-Tal versandt.

Jahrelang war in Lan tschou auch eine mechanische Tuchweberei in Betrieb, die noch in den siebziger Jahren vom großen Vizekönig Tso tsʿung tang errichtet und von vier Deutschen geleitet wurde. Es war aber von den chinesischen Beamten, welche die Aufsicht zu führen hatten, so sehr gestohlen worden, daß der Betrieb schon vor mehr denn zwanzig Jahren als unrentabel wieder aufgegeben worden war.

Die Stadt ist vermöge ihrer Lage natürlich auch ein Zentrum des Durchgangshandels. Holzflöße von mehreren Balkenlagen werden hier auf dem Hoang ho aus Tao tschou-Holz zurechtgezimmert. Mehrere Dutzend ganzer Yakhäute, die mit Luft gefüllt sind, werden zu Sackflößen vereinigt, um darauf Wolle und andere Waren, die auf Kamelen oder auf kleinen Fahrzeugen von Tibet herabkommen, den Fluß hinab weiter zu befördern. 1907 gab es acht größere Läden, wo russische Stoffe von sogenannten Tschan tou hui hui – so nennt man in Kan su die Sarten und die Turkistantürken – verhandelt wurden Die Zahl der russischen Läden war im Zunehmen. Tschan tou hui hui heißt wörtlich Wickelkopfmohammedaner. Diese Bezeichnung rührt daher, daß die Turkistantürken stets mit einem Turban vor den Chinesen erscheinen..

Als ich in Lan tschou fu ankam, lebten dort nur wenige Europäer, und diese waren nur Missionare. Mein alter Freund, der belgische Père van Dyk, lebte ganz einsam in seiner Mission und begrüßte mich darum besonders herzlich. Ich bezog eine Kamelherberge vor der Stadt ganz nahe der katholischen Mission, so daß wir auch manchmal abends zu einem Plauderstündchen zusammenkommen konnten und keine Stadttore zwischen uns lagen, die hier mit der ersten Dämmerung unwiderruflich geschlossen wurden und Lan tschou und seine Vorstädte in mehrere getrennte Teile zerlegten. Im Zentrum der Stadt dürfen auch hier keine Mohammedaner wohnen, nur Läden dürfen sie dort halten, müssen aber vor Eintritt der Dunkelheit das Innere der Stadt verlassen haben.

Während der drei Wochen, die ich in Lan tschou fu weilte, kam ich mannigfach mit den höheren Beamten in Verkehr. Es galt des öfteren chinesische Diners mitzumachen, bei denen die Chinesen so gerne versuchen, ob der Fremde auch trinkfest ist. Namentlich sind ihre Trinkspiele gefährlich, eine Art Morra, bei denen der Verlierende fingerhutgroße Täßchen mit erwärmtem Schnaps leeren muß. Schon aus rein sprachlichen Gründen ist es für Fremde sehr schwer, dabei zu gewinnen. Doch fand ich, daß der gebildete Chinese und Mandschure einem Fremden gegenüber erst auftaut, wenn dieser ihm durch derlei Dinge menschlich nähertritt. Ich habe darum das Spiel bei einem meiner Diener »trocken« gelernt und in der Folge manchen »Chinesenzopf« auf mein Gewissen geladen. Es erstaunte mich, zu sehen, ein wie kurzes Exzitationsstadium die Leute besaßen; oder konnten sich wohl alle, die des Guten zuviel getan, musterhaft bemeistern, – solange sie nicht einschliefen? Ein größeres, feierliches Essen gab einmal der Fan tai, der Schatzmeister der Provinz Kan su, der nächste Beamte unter dem Vizekönig, dem damals auch das Fremdenamt der Provinz unterstellt war. Ehe wir uns zum Essen niedersetzten, wurde ich noch um mein »sachverständiges« Urteil über die neueste Erfindung Seiner Exzellenz befragt. Dem Provinzialschatzmeister war auch die Bewaffnung des Heeres und das Arsenal von Lan tschou unterstellt. Er hatte jetzt eine neue Art von »Dreimannbüchsen« konstruiert, einen großen Vorderlader, den zwei Soldaten über ihre Schultern legen mußten, während ein dritter richten und abdrücken konnte. Erstaunt über so viel »Findigkeit« pflichtete ich stillschweigend dem Vorhaben Seiner Exzellenz bei, die bereits einige hundert Stück dieses Modells »Lan tschou 1905« im Regierungsarsenal in Auftrag gegeben hatte, und zum Dank für den kleinen Rat, den ich gab, daß es vielleicht an einer etwas exponierten Stelle besser wäre, Stahl anstatt Schan si-Eisen zu verwenden, erhielt ich die Photographie des Erfinders.

Bei dem Festessen selber war noch ein Japaner anwesend, der sich für einen Offizier ausgab, und der sich auf der Rückreise von Turkistan befand. Er erschien in europäischer Kleidung, seine in der Mitte halblangen, außen und vorn aber rasierten Kopfhaare zeigten jedoch deutlich, daß er es für gewöhnlich vorzog, inkognito als Chinese oder Mongole aufzutreten und einen Zopf zu tragen, denn seine stehengelassenen Haare waren gerade so lang, daß man einen solchen noch anbinden konnte. Er war, wie er uns wiederholt versicherte, auf einer rein wissenschaftlichen Reise und nur ausgezogen, um das »Se bu siang«, das »Vier-nicht-gleich« Elaphurus Davidianus, chines. Se bu siang, wurde zuerst von Armand David im Kaiserlichen Jagdpark bei Peking entdeckt. Das eigentümliche, hirschartige Tier hat seinen Namen »Vier-nicht-gleich« von den Chinesen bekommen, weil es das Geweih des Hirsches, die Füße des Rindes, den Schweif des Esels und die Behaarung des Maultieres habe. Die Art gilt heute für ausgestorben. Der Jagdpark, in dem es vorkam, existiert als solcher seit 1900 nicht mehr. zu suchen, das seiner Ansicht nach in den Bergen an der russischen Grenze noch vorkommen sollte. Er habe es nur wegen der kriegerischen Verwicklungen seines Landes mit Rußland nicht bekommen können!

Wir saßen bei diesem Diner in einem luftigen, halboffenen, aber sehr hübschen Holzpavillon im großen Fan tai-Garten, in dem Seen mit vielen Brücken und Nachen zwischen dichtem Schilf und Bambusgebüsch lagen. Es war nur schade, daß bei meinem Besuche alles Wasser von einer dicken Eiskruste bedeckt war. Wir Fremden waren aber aufs höchste überrascht, solch einen idyllisch ruhigen und schönen Ort inmitten dieser engen, geräuschvollen Stadt zu finden, und ich ließ mir sagen, daß dieser Garten schon vor mehr als hundert Jahren angelegt worden sei. Drei Stunden lang saßen wir darin, in unsere Wintermäntel gehüllt, zu zehn Personen um einen großen, runden Tisch herum und ließen uns zahllose Gerichte auftragen. Nur ein paar Minuten stand jedesmal eine Platte auf dem Tisch, sonst wäre sie auch schon eiskalt geworden. Erst fuhr jeder bei einer neuen Platte mit seinen Eßstäbchen, die er sich der Landessitte nach mit den Lippen reingeleckt hatte, in den gemeinsamen Topf in der Mitte des Tisches, stöberte dort wie die anderen nach einem möglichst guten Brocken und brachte diesen mit vielen Komplimenten auf des Nachbars kleines Porzellanlöffelchen und auf das talergroße Silberplättchen, das in China auch bei den feinsten Festschmäusen die Stelle unseres Tellers vertritt. Dabei ließ die eisige Kälte die Finger steif werden und erschwerte die Bewegungen mit den dünnen Eßstäbchen. Es standen zwar zwei offene Kohlenpfannen neben dem Tische, über denen man sich die Hände warm reiben konnte, aber bald zogen Chinesen und Europäer die Hände scheu in die Pelzärmel der Winterkleider zurück, und selbst die besten Esser ließen die Speisen unberührt vorübergehen, meist hatten diese auch nur noch eine gute Oberfläche und bestanden darunter aus einer weniger wohlschmeckenden Füllung, einer dicken rohen Rübe und dergleichen. Die Unterhaltung und das Trinken wurden gegen den Schluß zur Hauptsache, und jeder wartete wie immer bei solchen Essen nur noch auf den Reis. Ein chinesisches Diner besteht ja sozusagen nur aus zahllosen Vorspeisen. Das eigentliche Essen bildet auch beim größten Feste, auch wenn drei Stunden lang aufgetragen wird, der gedämpfte Reis, der ganz zum Schluß geboten wird, von dem jedem Gaste ein paar Schüsseln gereicht werden, und nach dem man sich sogleich nach Hause zurückbegibt.

Als ich den Fan tai einmal fragte, wie es komme, daß Tung fu hsiang noch so viele Soldaten halten könne, wurde mir diese Tatsache sofort bestritten, und ich erhielt die Antwort: »Tung fu hsiang ist tot, ganz sicher ist er tot!« Und die Mohammedaner in Da miao und der Mandarin in Tsing yüan sollten alle gelogen haben. Ein Beamter im Fremdenamt sagte mir später, der Tsing yüan hsien hätte wissen müssen, daß unter keinen Umständen zugegeben werden durfte, Tung fu hsiang habe noch Soldaten; daß er es bejahte, könne ihn sein Amt kosten, wenn ich ihn anzeige.

Von Lan tschou fu reiste ich zuerst auf neuen Wegen weiter nach Westen. Auf der direkten Straße sandte ich durch eine große Fuhrhalterei zwei Wagenladungen meines Expeditionsgutes nach Hsi ning fu, das mein nächstes Ziel werden sollte. Ich selber nahm auf meinen gewundenen Seitenwegen noch die ganze Reisekasse für die nächsten Jahre mit. Es machte dies zwei kleine Maultierlasten Silberbarren aus. Niemand hatte mir die nötigen Garantien für den direkten Transport geben wollen. Ich konnte es daher nicht wagen, dieses Silber mit den anderen Ausrüstungssachen zu verschicken. Ich hätte vielleicht einige Schecks auf Firmen in Hsi ning fu kaufen können, wäre dadurch aber sicherlich zu einem viel »schlechteren« Silber gekommen. In kleineren Städten, zumal im Westen des Reichs, ist es nicht leicht, gutes, reines Silber zu finden. Man ist dabei auch noch besonders großen Betrügereien ausgesetzt. Ich hatte darum einen großen Teil meiner Schecks in Lan tschou eingewechselt. Solche Inlandschecks sind kleine, briefartige, chinesische Schreiben ohne irgend ein europäisches Zeichen darin. Sie lauten je auf ein bestimmtes Gewicht Silber mit einer bestimmten Unzengröße und sind auf beliebige Namen ausgestellt. Die meinigen waren an die »Wechselgesellschaft zum glücklichen Treffer« in Lan tschou fu gerichtet und von deren Agenten in Schang hai für einen mir unbekannten Herrn Li ausgestellt. Der deutsche Direktor der Filiale Hankou der deutsch-asiatischen Bank hatte mir einst auf Grund von Erkundigungen bei seinem Comprador Comprador ist ein spanisches Wort und gehört zum Sprachschatz des Pidgin-Englisch. Der Comprador ist ein kreditfähiger Chinese von Erfahrung, der in China für jedes auswärtige Handelshaus unerläßlich ist. Er steht für die Zahlungsfähigkeit der chinesischen Firmen ein und kontrolliert die Richtigkeit der chinesischen Schecks und Wechsel, denn es gibt nur wenige Fremde, welche die zu dieser Prüfung nötigen Kenntnisse besitzen. Er führt dem chinesischen Publikum gegenüber Prokura, ja in vielen Handelsgeschäften ist er der chinesische Geschäftsteilhaber. erklärt, daß diese Gesellschaft eine Winkelbank sei. Der Direktor einer englischen Bank in Tien tsin aber hatte mir auf Grund ähnlicher Erkundigungen mitgeteilt, es sei dies weitaus die größte Bank am Platze und eine, die jährlich Millionen umsetze. Ich will damit nicht etwa jene Europäer angreifen, die so widersprechende Auskunft gaben – beide Herren fußten ja auf der Mitteilung ihrer Compradoren –, sondern ich will damit nur die Schwierigkeit des Verkehrs mit dem Inland zeigen. Selbst die Chinesen der Küste wissen ja sehr wenig vom Inland. Es ist, als ob es eine andere Welt wäre.

Als ich in Lan tschou die Filiale jener Bank betrat, fand ich in einem besseren Hause im zweiten Hof das Geschäftszimmer. Ich wurde zum Sitzen eingeladen, es wurde mir Tee eingeschenkt, und ehe ich meine Tratten präsentiert hatte, verehrte man mir zwei Birnen. Es war ein großes Zimmer. Neben dem Eingang stand der übliche über meterhohe Tonkrug mit Wasser zum Löschen bei Feuerbränden, überall an den Wänden herum reihten sich riesige truhenartige Holzkisten von weit über 1 m Breite. Auf einigen lagen Kissen und zusammengelegte Bettdecken. Man sah deutlich, die Prokuristen schliefen die Nacht über auf ihrem Barsilbervorrat, der in den Kisten aufgestapelt war und einige hunderttausend Tael betragen mochte. Es hingen auch Waffen an den Wänden. Man verließ sich also doch nicht ganz auf die Geldsumme, welche die Firmen von Lan tschou fu regelmäßig an die gildenartig organisierte Diebsgesellschaft der Stadt bezahlen. In langen Seidenröcken standen sechs Angestellte hinter den Papierfenstern an einem großen Tisch, und zwei von ihnen lasen endlose Zahlenreihen herunter, worauf die anderen ihre Rechenbretter klappern ließen. Der Chinese ist noch viel mehr als der Russe von diesem Instrument abhängig. Die chinesische Buchführung ist umständlich und unübersichtlich. Schon deshalb wird die kleinste Addition auf dem Rechenbrett gemacht.

»Deine Tratten lauten auf Lan tschou-Tael«, sagte der Bankier, nachdem er sie angesehen.

»Nein, es ist Tsching bu ping, die Wage der Baumwollhändler« Diese ist 3½ % größer als diejenige von Lan tschou., mußte ich erwidern.

»Es steht aber Lan tschou-Tael darauf.«

»Hier steht Tsching bu ping.« Ich hatte mich zum Glück gut vorbereitet, ehe ich das Bankhaus betrat.

»Du kannst lesen?« sagte der Bankier jetzt. »Er kann lesen!« wiederholten die Angestellten erstaunt.

»Ich werde dir das Silber morgen zuschicken, wenn du willst, in Kisten verpackt, so daß du kein Geschäft mehr damit hast. Du kannst dich darauf verlassen, wir sind ja die größte Firma am Platze.«

»Ich muß das Geld heute noch haben.«

»Wie groß ist dein erlauchtes Alter?«

»Wie lange bist du denn schon in unserem elenden Mittelreich?« fragte der Bankier weiter. Es kostete noch viele Worte, der Bankier war die Höflichkeit selber, aber erst als ich grob fragte, ob sein Geschäft denn so schlecht stehe, daß er mir nicht gleich mein Geld geben und die lumpigen paar tausend Tael vorwiegen könne, wurde mit dem Abwiegen des Silbers begonnen. Stück für Stück wurde von mir auf seine Güte geprüft, manches Stück mußte zurückgewiesen werden, bis das Abwiegegeschäft vor meinen Augen zu Ende war. Dann begann wieder das Klappern der Zahlbretter. Es wurden viermal hintereinander die langen Zahlenreihen addiert. Zum Schluß kam das Silber in meine Säcke, und nach dreistündiger Arbeit war es auf meinem Wagen. Ich setzte mich darauf und fuhr heim. Nur zwei Silberstücke wurden mir später, als ich das Geld verwendete, zurückgegeben, weil Blei im Innern war. Ich bin heute noch stolz auf dieses Ergebnis. Es waren nur etwa 40 Mark Verlust.

Ich verließ Lan tschou fu am 7. Dezember, nachdem ich noch zwei große Feste mit angesehen hatte. Das eine war das mohammedanische Neujahr, das in einer Provinz wie Kan su, wo so viele Bekenner des Islam wohnen, ein wichtiges Ereignis ist, das andere war der Geburtstag der damaligen Kaiserin-Mutter. An letzterem Tage waren alle größeren Straßen der Stadt überdeckt von Tausenden großer viereckiger Papierlaternen, die in der Form eine der anderen glichen, und die in mehreren Reihen über die Straße gehängt waren, so daß man auf den landesüblichen kleinen Pferden gerade noch darunter durchreiten konnte. Die Laternen von Lan tschou sind besonders hübsch. Sie stellen, künstlerisch gemalt, immer und immer wieder andere Szenen aus der reichen chinesischen Mythologie und Sagengeschichte und aus Volksromanen dar. Die Figuren zeigen die bekannten grotesken theatralischen Stellungen, welche die chinesischen Maler lieben, und sind selbstredend nur in Farben ohne jegliche Schattierung gehalten. Auch bessere Chinesen sieht man an jenen Tagen durch die Straßen ziehen und diese Handmalereien studieren. Ich muß es mir hier versagen, auf die Darstellungen näher einzugehen. Sie bilden eine Welt für sich. Der Schatz der chinesischen Romanzen ist ungeheuer reich und für uns erst zu einem Teil gut zugänglich gemacht, nämlich soweit er fremden Ursprungs, d. h. buddhistisch ist. Für den echt chinesischen Teil fehlt noch die gewandte Feder, die uns diese verwirrende Menge von Halbgöttern, von Manen Abgeschiedener, wie etwa die der alten Griechen, in leicht faßbarer Form näherbringt.

Am 8. Dezember erreichte ich durch dicken Staub und Dunst und ewig in engen 3–4 m tiefen Hohlwegen reitend, das kleine Landstädtchen Kin (spr.: tschin) hsien, südlich von Lan tschou. Unweit davon bei Tschang kia (spr.: dia) gao, am Fuße einer langen Bergkette, die aus der Gegend des Kuku nor kommt und in südöstlicher Richtung sich hinzieht, liegt ein beliebter Ausflugsort der besser situierten Gesellschaft von Lan tschou fu. In der Saison kürzen dort Theater und Feste aller Art den chinesischen Damen die Zeit. Es gibt dort Wäldchen an den Hängen zwischen den Felsen, und aus einer engen Schlucht sprudelt munter ein Bergbach. Die Kan su-Bewohner wissen wie wir, wo es hübsch ist.

Hinter Kin hsien hatte ich an den darauffolgenden Tagen diesen felsigen Bergzug, den Hsin lu schan, die Fortsetzung des durch frühere Reisende bekannt gewordenen Kwan schan, zu queren, der aus Graniten und kohlenflözreichen Kalken und Sandsteinen zusammengesetzt ist. Hinter, d. h, südwestlich von diesen Bergen – sie bilden nur eine schmale kulissenartige Kette – ist man im Becken der Unterpräfektur Di dao tschou und im Bereich des Tao ho, eines der bedeutendsten Nebenflüsse des Hoang ho.

Die Stadt Di dao liegt bereits an der Grenze von China. Zu den Chinesen und Mohammedanern tritt ein neues Volkselement, die Tibetaner. Noch in der Stadt selbst wohnt ein tibetanischer Fürst, der sogenannte Kia (spr.: dia) oder Tiao Tu se Tibetischer erblicher Fürst., der eigene Untertanen hat. Diese Tu se gehören zum alten tibetischen oder mongolischen Adel, sie haben eigene Jurisdiktion, werden aber von den chinesischen Beamten, denen in der Provinz fern von Peking jegliche Begriffe für Adel abgehen, von oben herab als Barbaren behandelt. Bei Einladungen müssen die Tu se – auch wenn sie Inhaber von hohen Mandarinenknöpfen sind – unten am Tische unter dem jüngsten Leutnant sitzen. Bei einer Erbfolge müssen sie ihre Anerkennung durch große Geldzahlungen an die Provinzialbeamten erkaufen. Sie unterstehen wie auch die Mongolenfürsten der Ordos und von Alaschan besonderen Beamten des nächsten chinesischen Bezirks.

Von Di dao tschou durch ein Löß- und Tonhügelland nach Westen reisend, kam ich nach drei Tagen nach der Stadt Ho tschou. Mein Weg war eine Fahrstraße – wenigstens benutzten ihn die Chinesen zum Fahren. Er führte ganz nahe an der tibetischen Grenze hin. Kaum hatte ich bei Di dao tschou den Tao-Fluß auf der schmalen, schwankenden Holzbrücke überschritten, die dort jeden Winter, wenn das Wasser klein geworden ist, auf hohen Holzböcken aufgeschlagen wird, so begegneten mir wilde Gestalten mit lappigen, vielfach eingerissenen Pelzmänteln, mit elastischen, aber bestimmten, kecken und herrischen Bewegungen. Es waren die ersten Tibeter. Meist waren sie beritten. Mit einem Schwert im Gürtel, saßen sie auf knochigen, struppigen Ponys und hatten die Bügel und Schenkel so hoch gezogen, daß die Waden fast horizontal an den Seiten der kleinen Reittiere anlagen. Wenn solch ein Reiter herankam, wurden meine Diener kleinlaut; ich hatte allerdings nur Chinesen vom Unterland bei mir, die noch nie einen Tibeter gesehen hatten. Aber die bronzefarbenen Gestalten haben auch manchem Europäer Unbehagen einzuflößen verstanden.

Auch die am Wege ansässigen Bauern hatten jetzt ein verändertes Aussehen. Im Zopftragen, im Fußbinden, im Hausbau und dergleichen war zwar noch keine Verschiedenheit von chinesischer Art zu bemerken, wohl aber in der Kleidung der Männer. Achteckige, blaue, weiße oder schwarze Mützchen, lange kaftanartig getragene Gewänder wurden bevorzugt. Immer deutlicher ließ sich aus allen Gesichtern herauslesen, daß hier eine fremde Blutmischung vorherrscht. Die Hautfarbe war heller geworden. Rote Wangen, bräunliche, etwas zugestutzte Schnurrbärte, stark gebogene und etwas schmälere Nasen, eine zum mindesten horizontal gestellte Achse der Augenlider und einen gegenüber dem mongolischen Typus um vieles deutlicheren Arcus superciliaris sah ich immer häufiger. Die Bevölkerungsdichte ist um Ho tschou sehr groß, zahllose Dörfer liegen überall zerstreut und in allen überwiegen weitaus die Mohammedaner. Kein Wunder auch! Näherte ich mich doch jetzt der Hochburg des Mohammedanertums im eigentlichen China. Was wußten doch an den Orten am Wege die chinesischen Soldaten, die mich eskortierten, vom Jahre 1895 zu erzählen, als die Hui hui hier rebelliert hatten! Was für haarsträubende Greuel waren doch dabei hüben und drüben verübt worden! Einerlei welchen Geschlechts, einerlei welchen Alters, wer immer dem anderen in die Hände fiel, wurde erschlagen. Ganze Gemeinden wurden ausgerottet. Von Dorf zu Dorf wälzten sich damals die aufrührerischen Banden der mohammedanischen Bauern. Aber kopflos schalteten die führenden Mollah. Ihre Massen waren so elend bewaffnet, daß selbst kleinere Stadtumwallungen standhielten, wenn diese nur halbwegs herzhaft verteidigt wurden.

Daß nach all den Rebellionen, die jedesmal unter Strömen von Blut niedergeschlagen wurden, noch immer so viele Mohammedaner vorhanden sind, ist erstaunlich. Als ich mich der Stadt Ho tschou selber näherte, glaubte ich mich in einem mohammedanischen Lande. Von vielen Minaretts herab riefen die Muezzin zum Gebet. Gut ausgesprochene arabische Laute klangen an mein Ohr; zahlreiche alte Moscheen (dscha mu [arab.-chin.]) standen zwischen schönen Baumgruppen, und viele bärtige Mollah ohne jeden Zopf bewegten sich in der Menge.

Keine einzige Stadt innerhalb der achtzehn Provinzen des chinesischen Reichs hat ein gleich stark mohammedanisches Gepräge wie Ho tschou. Und doch ist hier noch manches so ganz anders als in echt mohammedanischen Ländern. Nie sah ich einen Hui hui in Ho tschou und Umgebung, der seinen Gebetsteppich im Freien oder in einer Hofecke ausbreitete und betete, wenn die Muezzin riefen. Auch die Ho tschou-Mohammedaner sind wie die anderen noch mehr chinesifizierten sehr äußerliche Gläubige, die kaum die vorgeschriebenen Waschungen fehlerlos ausführen können. Selten macht einer die Pilgerfahrt nach Mekka. Selbst den Namen der Stadt Mekka kennen die wenigsten. Sie wissen meist nur von »Kerbe« Kaaba, das würfelförmige Allerheiligste in der Moschee zu Mekka., und dies sei ein Ort im Lumi-Reiche Unter Lumi oder »Rumi guo« verstehen die chinesischen Mohammedaner die Türkei, das östliche Rom.. In diesem herrsche vollendete Glückseligkeit schon auf Erden, und von dort aus könne man ohne Mühe gen Himmel fahren. Im Lumi-Reiche regiere ein großer Kaiser als Kaiser aller Mohammedaner, Raub und Mord kommen dort nie vor, und wie der Kaiser und seine Untertanen, so lassen sich auch die Beamten nie eine Ungerechtigkeit zuschulden kommen. »Der Kaiser von Lumi guo ist auch unser Kaiser«, so sagen alle Hui hui in Kan su, und um ihm wirklich anzugehören, haben sie die zahllosen Aufstände begonnen.

Im Jahre 1895 ist auf Veranlassung einiger vermögenden Mohammedaner um die Stadt Ho tschou nicht gekämpft worden. Es sind darum hier noch viele Moscheen erhalten; die ältesten und größten allerdings waren schon nach dem Aufstand der siebziger Jahre niedergelegt worden. In dem nur wenig weiter nordwestlich gelegenen Gebiet der Salaren aber, durch das ich nun auf meiner Weiterreise kam, wurde 1895 mehrfach gefochten. Diese Salaren, Teile eines zuletzt – wie es scheint in der Ming-Zeit – angeblich unter der Führung eines westlich der Stadt Hsün hoa bestatteten Mollah aus Westen nach China eingewanderten Turkivolkes, sollen ihr Stammland im heute russischen Turkistan haben. Der Mittelpunkt ihres Landes und der Ort, von dem aus ihre acht »Gun« Zu deutsch: Gemeinde oder Distrikt., in die sie seit alter Zeit eingeteilt sind, von den Chinesen beherrscht werden, ist die Stadt Hsün hoa, die Residenz eines Ting.

Mein Weg nach Hsün hoa folgte erst dem Flüßchen, an dem die Stadt Ho tschou liegt, in einem mehrere Kilometer breiten Alluvialtale aufwärts. Aus dem dichten bläulichweißen Dunst des Lößlandes, in dem ich mich zunächst noch befand, schälten sich dann ganz allmählich felsige und hohe, schneebedeckte Bergspitzen heraus. Immer höher wurden auch die Berge um mich her, immer mehr Ketten hoben sich aus der Lößlandschaft heraus. Vor mir über die Lößhügel von etwa 2200 m Meereshöhe stieg jetzt der Tai tse schan steil und kühn geformt empor, und noch viele andere Ketten folgten gleich dahinter. Ich stand vor dem Rande des tibetischen Hochlandes. Einsamer wurde der Weg, Dörfer wurden immer spärlicher, Buschwaldungen begannen. Immer sonderbarer, in jedem neuen Dorfe noch farbiger, vor allem immer röter trugen sich die Bewohner. Um die Wohnhäuser flatterten lustig aussehende weiße Wimpel an hohen Masten. Buntbemalte Häuser, Klostergebäude, Tempel und monumental aussehende Tschorten (Stupa) standen am Wege; auch ethnographisch war Tibet erreicht. Am zweiten Reisetage hinter Ho tschou kam ich über einen hohen Paß, den Dar dia la (chinesifiziert: Da tse schan), 3490 m. Zahllose Steine, vor allem weiße Quarzbrocken, waren auf dem höchsten Punkt dieses Passes zusammengetragen worden und ließen ein Ding erkennen, das etwas an unseren alpinen »Steinmann« erinnerte. Aus diesem Steinhaufen ragten Stöcke mit vielen beschriebenen Tuchfetzen und mit Wolleflöckchen daran. Es war das erste tibetische »lab tse« oder »obo«, ein den Berggeistern geweihtes Heiligtum. Wir begegneten an jenem Berge vielen Tibetern und namentlich vielen tibetischen Weibern, zu Fuß und in Lumpen gehüllt. Meist war es ihnen trotz der –4° noch zu warm, sie liefen halbnackt herum, und ihre Oberkörper waren darum tief dunkelbraun.

In einem Wald, bei einem kleinen Kloster, südlich, also noch diesseits des Passes, kam ich durch ein morsches Holzgatter, das mich durch eine niedere Mauer aus Feldsteinen und Erde brachte. Eine kleine, feuchte Wachtstube lag dahinter; zehn Soldaten mit einem Sergeanten, mit einigen Flinten, Lanzen und Schwertern, hielten darin Wache. Das war die Grenze Chinas! Jenseits davon begann auch administrativ das tibetische Gebiet.

Da ich nur zwei Diener und, wie erwähnt, meinen ganzen, auf Jahre berechneten Silbervorrat bei mir hatte, und da der Paß für sehr räubergefährlich galt, so machte ich dem Kommandierenden ein kleines Geschenk und erhielt dafür die halbe Grenzwache als Eskorte. Ich hätte die ganze bekommen, aber die andere Hälfte war leider nicht da. Sie war – wie mir der Sergeant wiederholt versicherte – von irgend einem Vorgesetzten »gegessen« worden, d. h. der Sold für sie war in den Taschen der höheren Offiziere hängen geblieben. Nur einen, so hörte ich später, hatte sich der Herr Sergeant selber noch erspart. Und da das Pulver, das die Vorgesetzten verabfolgten, nicht brennen wollte, so bettelten mich meine Beschützer gleich noch um Pulver und Blei an. Wir luden die Gewehre, und unter dem Schutz einer flatternden roten Fahne zogen wir eine halbe Stunde später wieder weiter. Tibetisch ist aber hier nur ein kleiner Streifen Landes. Noch am gleichen Abend, nachdem wir vom Passe Dar dia la aus viele Stunden lang das weite Tal Tschi tai gu hinabgezogen waren, nachdem wir noch an vier kleineren, tibetischen Klosteranlagen vorbeigekommen waren, hatten wir wieder ein Mohammedanerdorf erreicht.

Die neuen Mohammedanerdörfer im Tschi tai-Tale zeigten sich wenig verschieden von denen von Ho tschou, auch hier waren es Lehmhäuser, zumeist mit flachen Dächern. Jedermann schien auch noch Chinesisch sprechen zu können, und die meisten Männer trugen einen Zopf. Während sich die gewöhnlichen Chinesen an die heutige, erst im Jahre 1644 eingeführte Zopfhaartracht gewöhnt haben, glauben die Mohammedaner noch immer, daß sie den Zopf beim Gebet nicht sehen lassen dürfen. Ja, ich habe chinesische Mohammedaner kennen gelernt, die schon beim Schächten, um das Wort »bismillah« auszurufen, ihren Zopf versteckten. Allah soll es nicht wissen, daß sie einen Zopf haben, sie müssen sich um seinetwillen vor Gott genieren.

Einige Kilometer oberhalb der Einmündung des Tschi tai-Tales in das Hoang ho-Tal fand ich sodann in einer wenig fruchtbaren Talerweiterung und ganz dicht am Gelben Flusse die Stadt Hsün hoa, ein ärmliches Nest mit kaum hundertzehn Familien, mit einem mäßig hohen Lehmwall von 300 m Seitenlänge, der nur ein paar Dutzend Häuser barg. Das Innere der Stadt ist natürlich wieder nur rein chinesisch, aber dicht vor ihren Mauern wohnen noch einige echte Salaren. Auch diese Salarenmänner waren ganz wie die anderen Mohammedaner, d. h. chinesisch gekleidet, nur erlaubten sie sich vielfach, einen weißen Turban zu tragen. Bei vielen von ihnen sieht man auf den ersten Blick, daß sie von weit her gekommene Fremdlinge sind: der schlanke Wuchs, die blasse Gesichtsfarbe, die ovalen Gesichter, die schönen mandelförmig geschnittenen Augen der jüngeren Männer, endlich die Nasen haben einen vorderasiatischen, semitischen Typus. Nur bei den Frauen, die übrigens immer unverschleiert gehen, treten mongolische Formen zutage. Die Salarenfrauen sind auch lange nicht so stattlich und schön wie ihre Männer. Der fremdländische Typus ist bei ihnen sehr zurückgedrängt, doch fehlt er nie ganz. Noch mehr aber trägt zu dem fremden, nichtchinesischen Aussehen der Salarenfrauen der Umstand bei, daß sie sich nie ihre Füße einbinden, sondern sie in natürlicher Größe und Form wachsen lassen. Die Kleidung der Frauen ist der chinesischen ähnlich und besteht aus einer dunkelblauen, etwas weiten Jacke mit breiten, roten und schwarzen Bändern am Ärmelsaum und aus weiten, unten offenen Hosen. Sie tragen einen schwarzen oder (bei verheirateten Frauen) weißen Kopfputz, der ziemlich hoch ist, in der Hauptsache aus einem Tuche besteht und fast turbanartig aussieht.

In und um Hsün hoa spricht fast jedermann neben Chinesisch, das natürlich die Amtssprache ist, noch Tibetisch, und die Salaren haben sich außerdem noch ihre eigene Sprache bewahrt; sie sprechen Türkisch. Es ist aber mir so wenig, wie einst Rockhill, gelungen, salarische, bzw. türkische Schriftstücke zu Gesicht zu bekommen. Wenn Salaren sich etwas zu schreiben haben, so können dies nur die Mollah tun, und diese tun es auf Arabisch, das sie in ihren mit den Moscheen verbundenen Schulen gelernt haben. Die Salaren gehören zur sogenannten neuen Sekte (hsin Kiao); sie sind Hanefiten und sind strengere Gläubige als die meisten gewöhnlichen Hui hui.

Arabische und persische Heiligenlegenden sind auch bei den Salaren in Hsün hoa ting verbreitet. Von der Einführung des Islam in China wußte ein alter Salarenmollah die folgende hübsche Geschichte zu erzählen Siehe auch: Wieger, Textes histor. Bd. III, S. 1596, und Devéria, Origine de l'Islamisme en Chine. Beide behandeln ganz ähnliche Sagen.:

Eines Nachts hatte der Kaiser Tang wang tsu Dies soll der Kaiser Kao tsu (620–626), der erste der Tang-Dynastie sein. Sonst werden die Sagen von dessen Sohn Tai tsung (627–649) erzählt. einen Traum und sah den Propheten Mohammed als eine muskulöse Gestalt, mit haarigem Gesicht, mit einem dicken Turban und langem, losem Gewand vor sich stehen. In der gleichen Nacht gingen die Wach»kanonen« im kaiserlichen Palaste im ganzen achtmal los anstatt wie sonst fünfmal. Deshalb berief der Kaiser gleich bei Tagesanbruch seinen Astrologen Hsü mo kung und fragte ihn verwundert über den Grund dieser Erscheinung. Der Hofastrologe war keinen Augenblick um eine Antwort verlegen.

»Weit im Westen,« begann er sofort, »da fuhr jüngst der heilige Mann Ma in den Himmel, und da er in dieser Nacht wieder auf die Erde zurückkehrte, schossen die Kanonen achtmal.«

»Wenn Ma in den Himmel fahren kann, meinst du, er werde zu mir kommen, wenn ich ihn rufe?«

»Vielleicht, du bist ja der Kaiser.«

»Und wenn er kommt, wird er meinem Lande den Frieden bringen können?«

»Sicherlich wird er dies tun.«

Der Kaiser sandte hierauf einen Beamten namens Go dsche ye, dessen Familie noch heute 10 Li von Hsi ning fu ansässig ist. Go dsche ye erreichte Arabien, sah den Propheten und bat ihn im Namen des Kaisers, er möchte nach China kommen. Erst versprach der Prophet, selbst nach China zu gehen, später aber gab er dem Beamten sein Bildnis mit der Weisung an den Kaiser, dieses Bild im Palast aufzuhängen. Wenn er dies tun werde, dann bürge er für den Frieden im ganzen Kaiserreiche. Nur dürfe vor diesem Bilde unter keinen Umständen ein Ko tou gemacht werden. Go kam glücklich mit dem Bild zum Kaiser zurück und meldete auch die Worte Mohammeds. Sogleich ließ der Kaiser das Bild in seinem Palaste aufhängen, und damit war überall im Reiche der Friede eingezogen. Der Kaiser war hoch erfreut. Als alle Staatsbeamten sich zurückgezogen hatten und er ganz allein in dem Raume mit dem Bild zurückgeblieben war, konnte er nicht mehr an sich halten und fiel aus lauter Dankbarkeit vor dem Bilde auf die Knie nieder und gab ihm einen Ko tou. Als aber der Kaiser wieder aufschaute, war das Bild verschwunden. Go mußte darum noch ein zweites Mal zu Mohammed reisen, und Mohammed gab ihm diesmal drei Männer mit auf den Weg, den Gei se und Ga se und Wan ga se. Auf dem Wege nach China starben Gei se und Ga se, nur Wan ga se erreichte die Reichshauptstadt Tschang ngan, d. i. das heutige Hsi ngan fu. Noch vor den Toren dieser Stadt wurde er von den Offizieren und Beamten aufs feierlichste willkommen geheißen. Wan ga se nahm aber kaum Notiz von dem Empfang. Die Staatsbeamten, darob ärgerlich, ließen ihn zuerst nicht in die Stadt hinein, sondern brachten ihn in ein gewöhnliches Gasthaus draußen vor den Toren. Dem Kaiser meldeten sie, der Fremdling sei ein Barbar und jeden Anstandes bar. Der Kaiser aber war zu neugierig, er wollte noch am selben Tage den Wan ga se sehen. Ganz heimlich und in der Verkleidung eines Landmannes betrat er die Schenke, wo Wan ga se untergebracht worden war. Bei seiner Ankunft war der Araber gerade beim Gebet, und darum beachtete er zuerst den Kaiser gar nicht. Kaum aber hatte er geendet, da redete er den Kaiser an:

»Tschu jen (Herr), was macht Ihr denn hier, Ihr seid ja der Kaiser!«

»Nein, ich bin nicht der Kaiser.«

»Freilich seid Ihr der Kaiser. Läge ein Edelstein hinter den nächsten Bergen, so könnte ich diesen sehen. Um wie viel besser kann ich aber erkennen, wer Ihr seid, da Ihr ja neben mir steht.«

Am nächsten Tag lud der Kaiser den Araber in seinen Palast ein und ließ ihm ein großes Festmahl herrichten. Doch Wan ga se aß von nichts. »Gebt ihm Wasser zum Trinken«, sagte endlich der Kaiser. Doch auch dieses berührte der Araber nicht. Als sich der Kaiser darüber wunderte und ihn fragte, was er denn essen wolle, sagte Wan ga se: »Gib mir nur etwas rohen Reis, ich will ihn selbst kochen, und gib mir eine Kanne mit Wasser.« Eigenhändig gab ihm darauf der Kaiser eine silberne Kanne. Deren Inhalt goß sich Wan ga se über die Hände, so daß das schmutzige Wasser auf den Palastboden lief. Der Kaiser aber fragte ihn darauf nach weiteren Wünschen. Wan ga se bat jetzt eine »li bai se« (Moschee) bauen zu dürfen. Da gab ihm der Kaiser einen Platz, der 9 Li Umfang hatte, und bat dann um noch mehr Mohammedaner. Gleichzeitig sandte er dreihundert chinesische Jünglinge zum Austausch für dreihundert junge Mohammedaner. Nachdem diese Mohammedaner einige Zeit in Tschang ngan gelebt hatten, wurden sie unzufrieden, weil ihnen kein Chinese seine Tochter zur Frau geben wollte. Ohne Säumen schaffte der Kaiser Rat. Er ließ im Palaste große Theaterfestlichkeiten veranstalten, bei denen nur Frauen zusehen durften. Die Mohammedaner aber, die in einem Hinterhalt lagen, stürzten sich während des Stückes plötzlich auf die Chinesinnen, und jeder konnte sich eine oder zwei davontragen. Als die Chinesen die Mädchenräuber beim Kaiser verklagten, bezahlte dieser alle die geraubten Mädchen und ermahnte beide Teile, künftighin zufrieden und glücklich zusammenzuleben. Und seither leben die Chinesen und Mohammedaner »einträchtig« zusammen. »Die Krüge aber,« so schloß mein Gewährsmann, »die sich in jedem mohammedanisch-chinesischen Haushalte finden, haben noch heute die Form der Kanne des Tang-Kaisers bewahrt.«

Ich reiste auf der Hauptstraße nach Hsi ning weiter und überschritt den Hoang ho auf der 6 km oberhalb von Hsün hoa befindlichen Fähre. Es war dies ein aufregendes Schauspiel. Nicht weil der Fluß große Schwierigkeiten gemacht hätte. Die Strömung des klaren und grünlich gefärbten Flusses war zwar recht rasch; vor allem war ja die Jahreszeit weit vorgeschritten, mächtige Eisschollen trieben den Fluß herab, und ein breiter Eisrand faßte die beiden Ufer ein. Auch war es für die Tiere sehr schwer, von dem schlüpfrigen Eis über den hohen Bordrand zu springen. Aber allzuviele Reisende wollten die Fähre benutzen. Keinerlei Ordnung gab's. Jeder suchte seinen Gaul oder seinen Esel in das Boot zu zerren. Nicht wer zuerst kam, sondern wessen Tier am raschesten über die Bordwand ins Schiff sprang, der nahm in der Fähre Platz. Da meine Tiere sehr gewandte Springer geworden waren, kam ich glücklich mit. Eingeklemmt zwischen Türken, Chinesen, Mongolen und Tibetern, die teilweise von Schmutz und Ungeziefer starrten und alle zumal schreien mußten, ging's über den Fluß. Es war der dreizehnte Ort, an dem ich mich über den Hoang ho setzen ließ. Noch weit vom jenseitigen Ufer saßen wir auf einer Untiefe auf. Ein eiskalter Wind fegte das Tal entlang, es hatte mehrere Grade unter Null, und alles Schimpfen und Stemmen half nichts, wir saßen fest. Erst mußten die Pferde ins Wasser. Als wir dann noch nicht loskamen, mußte auch die Mannschaft und ein Teil der Reisenden aussteigen und das Boot abschieben helfen. Mich schüttelte schon der Anblick der zitternden, splitternackten Körper, die vor mir eine Viertelstunde lang in dem Wasser von 0° arbeiteten, bis wir endlich wieder flott waren.

Am 25. Dezember war ich in der Stadt Hsi ning fu. Ein hüsches, wohl schmutziges, aber doch heimeliges Gasthaus war bald gefunden, und den Abend durfte ich bereits bei Mr. und Mrs. Ridley verleben, den englischen Missionaren der China-Inland-Mission, denen schon so viele Tibetreisende zu Dank verpflichtet sind. Mit zwei Knaben von fünf und drei Jahren und seinem reizenden, damals halbjährigen Töchterchen lebte das tapfere Ehepaar wieder ganz allein unter den Chinesen in der rauhen Grenzstadt, in der es schon 1895 während der schrecklichen, vier Monate währenden Belagerung durch die Mohammedaner zusammen ausgehalten hatte. Der letzte Europäer, den Mr. und Mrs. Ridley vor meiner Ankunft gesehen hatten, war ein halbes Jahr zuvor durch Hsi ning fu gekommen. Einen großen Weihnachtsbaum fand ich in ihrem einfachen Chinesenhaus, und ich durfte an jenem Abend sogar als »Grandfather Christmas« mit langem, weißem Bart, mit Stock und Rute und einem wohlgefüllten Sack erscheinen und mithelfen, den Kindern eine heimatliche Weihnacht zu verschaffen. Ich hätte mir dies den Abend vorher auch nicht träumen lassen, als ich noch in finsterer Nacht, in dem trockenen, schneidenden Hochgebirgswind, bei 15° Kälte auf meinem Pony saß und endlich eine Hütte fand, an deren Tor wir lange pochen mußten, ehe wir Einlaß bekamen. In Hsi ning fu hatte sich natürlich nichts verändert, seit ich es im November 1904 zusammen mit Herrn und Frau Filchner verlassen hatte. Chinesische Städte ändern sich überhaupt wohl wenig. Nur einen kleinen Krieg, der am Hoang ho unterhalb der Stadt Kue de ting gerade geführt wurde, hatte es mittlerweile gegeben, und die Gemüter der Städter waren die ersten Tage nach meinem Eintreffen noch nicht ganz beruhigt. Ein ängstlich erwarteter Hinrichtungsbefehl von Peking war eben eingelaufen, und man köpfte jetzt draußen vor dem Westtor auf kaiserlichen Befehl einige Führer der Gegenpartei, einen vornehmen Salaren und ein paar tibetische Häuptlinge und Lamas. Es war dies eine große Sache wegen der Bedeutung der Personen. Viel Volk war von nah und fern zu dieser Schaustellung zusammengeströmt, und die Soldaten, denen die Hinrichtung befohlen war, hatten große Angst. Sie liefen absichtlich während der Vorbereitungen aufgeregt hin und her, und währenddessen schlug einer, bei dem man das Richtschwert vorher gar nicht bemerken konnte, die Köpfe ab, ohne daß man sehen konnte, wer es wirklich getan hatte.

Von der Stadt Hsi ning ist nicht viel zu sagen. Es ist eine Chinesenstadt wie die anderen. Ist man ehrlich, so gesteht man auch, daß es in dem ganzen großen Reiche der Mitte kein einziges wirklich schönes Wohngebäude gibt. Hsi ning fu hat nur eine »schöne« Stadtmauer; diese ist hier auch sehr nötig. Die Stadt hat erst 1895 eine viermonatige Belagerung ausgehalten, über die Mr. Ridley einst in einer englischen Zeitschrift ausführlich berichtet hat.

Die Stadt Hsi ning fu ist fast ganz chinesisch. Selbst in der 1895 von den Chinesen zerstörten und einst sehr bedeutenden Ostvorstadt, dem Tung kwan, dürfen Mohammedaner nicht mehr mit ihren Familien wohnen; sie dürfen dort nur noch ihren Geschäften nachgehen. Seit 1896 sind den mohammedanischen Familien ganz bestimmte Plätze und Bergtäler angewiesen worden. Einzig und allein die jahrelang streng durchgeführte Verordnung, daß Mohammedaner, die das Innere der Stadt besuchen wollten, sich erst am Stadttor einen Stempel auf die Wange drücken lassen mußten, ist heute aufgehoben.

Noch immer lebten die Bewohner in der Erinnerung an die grausigen Mohammedanerkämpfe. Hsi ning war deshalb auch eine Militärstadt. Es lagen hier fünf Ying (Bataillone), und der schönste und größte Ya men war der des Generals (Tschen tai), der ein ziemlich großes Arsenal hatte. Darin wurde jeden 1. und 15. des Monats der Retterin der Stadt, einer alten »Ko lu pu pau« (einem Kruppgeschütz), Weihrauch angezündet, und Offiziere und Soldaten warfen sich zum Ko tou vor der längst verrosteten Kanone auf den Boden. Dieses Geschütz war die Seele der Verteidigung im Jahre 1895. Damit es mehr Hunger habe und nach recht viel Mohammedanerblut dürste, ist ihm amtlich Menschenblut um die Mündung geschmiert worden. »Es hat eine Seele wie ein Mensch«, sagten die Eingeborenen, und zweifellos machten sie sich dabei eine bestimmtere Vorstellung, als wenn man unsere heimischen Rekruten dazu abrichtet, von einer »Seelenachse« bei Gewehr oder Geschütz zu reden.

Der ganze Landstrich um Hsi ning ist regenreich und besitzt viele natürliche Hilfsquellen. Er ist eine kleine Kornkammer. Nach Lan tschou und vielen anderen Plätzen wird von hier aus Getreide ausgeführt. Der Bezirk besitzt auch einen großen, noch ungehobenen Mineralreichtum. Er zählt zu den guten Pfründen. Das beste Bild des Reichtums gibt vielleicht das jährliche Einkommen des untersten Zivilmandarins, des Hsien, das zwischen 20 000 und 30 000 Tael (1 Tael über 3 Mark, die Hsi ning-Tael sind sehr groß) beträgt. Sein regelmäßiger Gehalt ist natürlich wie immer in China nur 60 Tael, der »Rest« sind Nebeneinnahmen. Zölle und – wie es scheint – früher nicht ausgemessene, jetzt aber von Chinesen urbar gemachte Ländereien, vor allem aber die Entscheidungen vieler Prozesse, machen die großen Summen aus.

Ähnlich wie in Lan tschou fu spielte auch unter den Einnahmen des Hsien von Hsi ning ein seit alter Zeit von der kaiserlichen Regierung ausgesetzter Posten zu einer Brückenreparatur eine gewisse Rolle. Hsi ning fu liegt ja ganz im Westen des eigentlichen China. Und China bedeutete für seine Bewohner wie für seine Beherrscher die Welt. Darum lag draußen vor dem Westtor von Hsi ning – wie jedes Kind in der Stadt wußte – die »Tien bien yüe ya kiao«, d. h. die Brücke, die von Amts wegen die Erde mit dem Himmel und dem Mond verbindet. Daß nun die Inhaber der Hsien-Würde von Hsi ning die Geldsumme, mit der sie nach kaiserlichem Wunsch diese wichtige Brücke in Stand halten sollten, alle Jahre unterschlagen haben, kann ihnen niemand übelnehmen. Es wurde mir aber wenigstens ein Stein gezeigt, der einst der Anfang der Brücke gewesen sein soll. Von hier aus geht es ja auch in den Hsi tien, in den westlichen Himmel, wie Tibet von vielen Buddhisten genannt wird.

Eine andere Besonderheit der Stadt Hsi ning ist die ungeheure Zahl von Ponys, die von seinen Bewohnern gehalten werden. Es sind ihrer sicher mehrere tausend Stück. Fast jedermann hat sein Pony, und wer immer über Land reist, jeder Schuster und Handwerksbursche reitet. Das Futter ist billig, der Preis der Ponys nicht hoch. Und wenn man keine allzu großen Ansprüche macht, so kann man ziemlich rasch eine größere Anzahl davon zusammenkaufen. Insofern ist Hsi ning ein günstiger Ausgangspunkt für eine Reise nach Tibet, und deshalb hatte ich es auch diesmal wieder aufgesucht. Immerhin war ich eine ganze Woche lang damit beschäftigt, drei gute Ponys zu erhandeln. Zehn Chinesenfrauen hatte ich währenddem in meinem Gasthaus, um ein großes Dienerzelt zu nähen. Schreiner, Sattler, Schuster, Schmiede wurden angestellt, um meine Ausrüstung zu vervollständigen. Nichts war vorrätig zu haben, alles mußte erst bestellt werden. Wegen eines jeden Gegenstandes mußte eine schier endlose Zeit gemarktet werden. Für jeden Knopf oder Strick, für jede Kleinigkeit wurde dreist das Zehnfache des Wertes gefordert, mühsam mußte erst auf einen Normalpreis herabgehandelt werden, und wenn man beim selben Manne nur einen Tag später dieselbe Sache noch einmal verlangte, so begann das lästige Feilschen aufs neue. Dabei gab es so vieles nicht, was ich haben wollte. Große Mühe machte es zum Beispiel, in der großen Stadt drei Hölzer zu finden, die sich für mein Zelt als Stangen verwenden ließen. Die Umgegend ist äußerst holzarm. Als wir uns tagelang vergeblich bemüht hatten, ein zur Firststange geeignetes Stück zu finden, schenkte mir der Sohn des Generals, was ich brauchte, aus dem Arsenal.

Wer in China reisen will, der tue vor allem Geduld in seinen Beutel. Nie darf ein Chinese merken, daß man etwas rasch haben möchte. Auch in Hsi ning fu wird auf offenem Markt ebensogut wie im Laden jeder Handel innerhalb des Rockärmels abgemacht. Dazu braucht man die langen chinesischen Ärmel. Ob ich ein Pony, ob ich Butter oder Mehlvorräte einkaufte, auf die Frage, was dafür verlangt werde, streckte mir stets der betreffende Händler seinen schmierigen und eingerissenen Rockärmel hin, und ich mußte mit meinem dünnen und kurzen Europäerärmel in dem seinen verschwinden. Da drinnen dreht und drückt man sich nun die Finger, ohne daß einer von den Umstehenden etwas sehen kann. Gesprochen wird zunächst kein Wort. Gilt es ein größeres Objekt, ein Pony oder dergleichen, so schlüpfen nicht bloß die zwei Handelsparteien, sondern bald auch alle Begleiter und Bekannte, selbst die Gaffer von der Straße einander gegenseitig in die Ärmel. Es gibt ja nichts Schöneres für die Chinesen als so ein kleiner Handel. Jetzt schimpft man aufeinander, lacht einander aus. »Zu teuer!« – »Du bist nicht bei Trost!« – »Ich verschenke meinen Gaul nicht!« – so hört man die Stimmen durcheinander schreien; aber von einem Preis spricht niemand. Derjenige, der einen solchen nennen will, greift immer nur in des anderen Ärmel so und so viel Finger. Der Zeigefinger allein bedeutet eins, Zeige- und Mittelfinger zusammen heißt zwei und so weiter bis fünf. Sechs ist Daumen und kleiner Finger, sieben: Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Um die Acht auszudrücken, spreizt man Daumen und Zeigefinger auseinander. Bei neun streckt man dem anderen den Zeigefinger hin und krümmt ihn dabei hakenförmig. Von zehn an wiederholt sich das Verfahren, denn jeder ist so geschäftskundig, daß er weiß, ob ein Gegenstand 1, 10 oder 100 Tael wert ist. Sechzehn zum Beispiel wird ausgedrückt, indem erst der Zeigefinger und hierauf Daumen und kleiner Finger zusammen gepackt werden. Mancher kleine, leicht aufdringlich werdende Überläufer sucht sich gerne während dieses Vorgangs bessere Jagdgründe; denn welcher Chinese des Inlandes hätte keine Läuse im Rockärmel?

Es sollte nun im Winter, solange es am kältesten und das Eis am dicksten ist, an den »blauen See«, den »Kuku nor« Der »blaue See« von Nordosttibet ist heute durch die russischen Reisenden allgemein unter seinem mongolischen Namen Kuku nor bekannt. Kuku, oder geschrieben Küke, heißt blau. Die Chinesen nennen den See »Hsi hai« oder Westmeer oder auch Tsch'ing hai = blaues Meer. Die Tibeter nennen ihn Ts'o sngon bo oder abgeschliffen Ts'o ngombo, was gleichfalls »blauer See« bedeutet., gehen, um diesen genau zu erforschen, vor allem auszuloten. Der See liegt schon außerhalb der Gebiete, in denen man noch zur Not mit Chinesisch auskommt; er liegt über dem anbaufähigen Land und bereits in den wilden tibetischen Steppen. Ich brauchte also hierzu geeignete, womöglich Tibetisch sprechende Begleiter. Da ich zunächst nicht sehr weit ins tibetische Hochland hinein wollte, so gingen auch meine bisherigen Diener noch mit. Zum Glück hatte ich rasch die nötigen Leute gefunden, die mir noch fehlten.

Schon am Tage nach meiner Ankunft in Hsi ning fu war durch einen schmalen Spalt in der Tür, demütig lächelnd und zweideutig grinsend, mit vielen Komplimenten der sogenannte »lange Tschang« in mein Zimmer gekommen. »Da Tschang« oder der »lange Tschang« hieß dieser Mann auf unserer Hoang ho-Expedition. Er war ein intelligenter Chinese von damals achtundzwanzig Jahren und trug seinen Namen, weil er 1,80 m groß war. Er war der Sohn eines kleinen Offiziers an der tibetischen Grenze, der all sein Geld verjubelt und verspielt hatte. Tschang konnte ziemlich gut lesen und schreiben, und er besaß Mut, dies wußte ich sicher, auch aus eigener Erfahrung. Er war äußerst verschlagen und listig und von einer erstaunlichen Redegewandtheit. Er verstand es in hervorragender Weise, seine Nebenmenschen am Narrenseil herumzuführen, und wenn er wollte, wußte er namentlich stets diejenigen Worte zu sagen, die der andere gerne hörte. Er war ein echtes Kind seiner Rasse und seines wilden, rauhen Heimatlandes. Er war ein fauler Lump, doch auch ein interessanter Charakter. Obwohl ich seine Fehler von früher her kannte, nahm ich ihn in meine Dienste; denn Besseres gab es nicht.

In den ersten Tagen des Januar reiste ich weiter das Hsi ning-Tal aufwärts. Mein alter Reisepaß war im Ya men anerkannt worden. Der Amban Der kaiserliche Ministerresident, dem Nordosttibet unterstellt ist. Tsching schu hatte mir sogar eine Eskorte für meine Reise an den Kuku nor versprochen. Die Geschenke, die ich ihm sandte, waren durch ein größeres Essen erwidert worden, das mir ins Haus gesandt wurde.

Als mir durch den Hsien von Hsi ning die Erlaubnis des Ambans für den Besuch des Kuku nor angezeigt worden war, hatte ich mich sogleich auf den Weg gemacht, um in Dan kar ting, der letzten Chinesenstadt an der Grenze, die Ausrüstung zu vollenden. Der Weg dorthin ist schon von gar manchem Europäer betreten und beschrieben worden. Es ist der Aus- und Eingang von Nordtibet. Huc, Prschewalski, Rockhill, Littledale, Grenard, Hedin, Kozlow, Holderer-Futterer sind auch dort durchgewandert.

Ich kam erst um zwölf Uhr nachts in Dankar an und hatte die größten Schwierigkeiten, selbst außerhalb der Tore, in der offenen Vorstadt, ein Quartier zu finden. Alle Gasthäuser waren überfüllt von Fischhändlern, die um die Winterszeit von Lan tschou fu hergereist kommen. Nirgends war ein freies Plätzchen aufzutreiben. Darum schlugen wir, bald des Suchens müde, in einer stillen Ecke das Zelt auf und trieben die Ponys in einen leeren, herrenlosen Hof, wie seit der letzten Mohammedanerrebellion gar viele zu finden sind. Damit es nicht heiße: der Europäer legte sich auf die Straße, also wie man im Chinesischen sagt: damit das »Gesicht schön aussieht«, stellten wir das Zelt auf. Es wurde aber alle Augenblicke vom Winde umgeblasen, und so war es doch die offene Straße, wo wir lagen; zu allem hin hatte es 20° Kälte.

In der ersten Morgenfrühe fanden wir dann ein Gasthaus (Tafel VIII). Man mußte es sogar gut nennen, denn die Türen ließen sich mit einem Schloß schließen, nur daß dieses natürlich der jeweilige Gast selbst mitzubringen hatte. Ich gab gleich eine Liste von dem aus, was wir noch brauchten. Sogar der lange Tschang eilte Aufträgen nach, wenn man nicht besser sagen will, er geruhte, sich nach einigen umzusehen. Er übernahm stets nur diejenigen Besorgungen, die ihm den größten Nutzen für seine Kasse versprachen. Ein anderer Diener besserte die Fenster meines Zimmers so gut mit Seidenpapier aus, daß mir vom Rauch des Holzfeuers, das auf dem Boden in der Mitte meiner Stube angeblich zum Erwärmen angezündet wurde, die hellen Tränen über die Wangen liefen. Der so seltene Vorzug eines Hotelzimmers mit verschließbarer Tür wurde dadurch ziemlich illusorisch. Es war zum Schluß doch besser, sich im offenen Hof an einem flackernden Holzfeuer die Hände zu wärmen. In Dankar gibt es weder Stein- noch Holzkohlen, fast möchte ich sagen, ein Beweis, daß man dort nicht mehr in China lebt. Daß niemand einen Ofen aufzubauen versteht, brauche ich wohl nicht zu versichern. Die Bevölkerung von Dankar, von Hsi ning und anderen Plätzen Hochchinas und Tibets hat im Winter die Sonne zum Erwärmen. Im Windschatten, neben einer Lehmmauer, in dem täglich strahlenden Sonnenlicht sieht man die Frauen und Kinder auch im Dezember und Januar ihrer gewohnten Beschäftigung nachgehen. Wenn schon die Luft mehrere Grade unter Null zeigt, ist die strahlende Wärme der Sonne doch so groß, daß die Haut keine Kälte empfindet. Die kleinen Kinder spielen vom frühen Morgen an im Freien und sind dabei nur mit einem kurzen Jäckchen bekleidet und haben höchstens noch sockenartige Schühchen an; aber keines hört man über Kälte klagen. Betritt man die Yamen, so sieht man in den großen Höfen die Schreiber Tisch und Stuhl aus dem Amtszimmer tragen und in der wärmenden Sonne an den Akten malen.

Um Mittag hatte ich den Besuch des Ting von Dankar, eines freundlichen, mittelalterigen Herrn aus Südchina. Der Major des Platzes hatte schon früher bei mir vorgesprochen und mir bei der Gelegenheit gleich ein sehr mageres Pony zu verkaufen gesucht. Der Ting kam im Auftrag des Ambans von Hsi ning, um mit mir nochmals über meine Reise zum Kuku nor zu verhandeln. Der Amban ließ mir sagen, ich möchte noch die wenigen Wochen bis nach dem chinesischen Neujahr warten. Der Ting unterhielt mich dann weiter mit den gruseligsten Räubergeschichten. Er war im Sommer 1905 im Auftrag des Ambans und des Vizekönigs von Lan tschou fu mit fünfundvierzig Mann in dem tibetischen Hochland gewesen, um von den Denaňg-ngGolokh

Nordosttibet beherbergt viele voneinander ganz unabhängige Stämme von Zelttibetern. Eine viel genannte, aber heute mehr historische Einteilung der Stämme des Gebietes unterscheidet:

1. Banagkaksum, die schwarzen Zeltstämme des Kuku nor (Rockhills Panaka, es soll nach Rockhill »8 Na-Stämme« bedeuten). Baner (Banag) oder Waner nennt man alle Tibeter, die um den Kuku nor wohnen, wahrscheinlich wegen ihrer schwarzen Zelte. Sie zerfallen aber in verschiedene Stämme, die sich gegenseitig berauben und befehden. Der mächtigste Häuptling im Banagkaksum ist der Ts'ien hu, d. h. der Vorstand der Tausendschaft aus dem Stamm der Waňschdäch'e. Neben ihm sind noch eine Reihe anderer Stammeshäuptlinge vorhanden, die sich fast gleich groß dünken, z. B. Gan ts'a, Rengan, Tschamri, Lhardi, Tschebts'a.

2. ngGolokhkaksum (Golokasum). Die dazu gehörigen Stämme, Nomaden, wohnen im Süden von den Baner und um den Oberlauf des Hoang ho herum. Es ist eine Reihe großer Stämme, die vollkommen unabhängig von den Chinesen sind und sich gegenseitig aufs heftigste bekriegen. Der größte Stamm der ngGolokh-Tibeter ist der von Ardschün, dessen Häuptling sich sogar dyalbo (rgyalbo), d. h. »König« nennt.

3. Mah'ah'kami (Mah'ari). Diejenigen Nomadenstämme, die südlich von Kue de ting und dem Hoang ho wohnen, werden in Hsi ning fu und am Kuku nor als Mah'ah'kami, d. h. »die jenseits des Matschü Wohnenden« zusammengefaßt., die neben dem

Stamme Hantsien Doba am oberen Hoang ho wohnen, die Zurückgabe von geraubtem Gute zu verlangen. 25 Lhasa-Leute, Händler und Bevollmächtigte der heiligsten Klöster Zentraltibets, waren in der Nähe der Hoang ho-Quellen überfallen und beraubt worden. Der Schaden war von der tibetischen Lhasa-Regierung ohne das verlangte Blutgeld auf 26 700 Tael (nach dem damaligen Silberkurs 70 000 Mark) angegeben und von den Lhasa-Tibetern bei der chinesischen Regierung eingeklagt worden. Und deshalb hatte der Ting von Dankar nach Denaňg zu den ngGolokh reisen müssen; dieser Stamm hatte den Überfall gemacht.

Der Ting berichtete mir von seinen Abenteuern im Grasland. Als er nach xxxDenaňg gekommen, hätten Tausende von schwerbewaffneten ngGolokh ihn umlagert und ihn bedroht. »Wie die Sterne am Himmel oben, so zahlreich sind wir ngGolokhs«, hätten sie unter Drohen gerufen, »was wollt ihr 45 Mann denn machen?« Wie aufgestörte Hornisse hätten sie sich benommen! Die Oberhoheit des chinesischen Kaisers sei in keiner Weise anerkannt worden. Mit Reitstiefeln hätten sie auf das kaiserliche Siegel treten wollen, was doch die tiefste Mißachtung bedeute. Gar nichts habe er ausrichten können, und deshalb habe ihn die Expedition selber noch viel Geld gekostet. Sein eigenes Reitpferd und viele Dutzend Yak seien den Anstrengungen erlegen. Um die Lhasa-Tibeter, vor allem die Klöster zu befriedigen, habe die chinesische Regierung zuletzt einen Teil des Schadens bezahlt. »Früher Geborener, warte, bis dir der Amban Soldaten mitgibt. Du gehst besser im Sommer an den See«, so meinte der freundliche Ting-Mandarin.

»Dein erlauchter Amtsbruder, der Unterpräfekt von Hsi ning, hat mir gesagt, man könne nie ein Schiff auf den See bringen, es schwimme nicht, ein Schiff sinke sofort unter. Das Wasser des Kuku nor habe gar nicht die Kraft, ein Schiff zu tragen«, erwiderte ich.

»Wenn du allerdings auf den See hinaus mußt und die Insel besuchen willst, so kannst du nur jetzt gehen. Auch ich weiß, daß das Wasser des Westmeeres keine Tragkraft hat.«

»Ich will sehen, daß ich während der Neujahrszeit Soldaten für dich bekomme«, schloß der chinesische Herr Landrat, ergriff die ihm vorgesetzte Teetasse, schlürfte geräuschvoll ein paar Züge und empfahl sich.

Verglichen mit dem ewigen Einerlei der sonstigen chinesischen Städte und Städtebevölkerungen ist Dankar ein höchst interessanter Platz. Kein Wunder auch. Ist es doch die wichtigste Pforte von Nordosttibet! Bis hinunter nach Ta tsien lu im Süden hat keine andere Stadt solch günstige Verbindungswege nach dem Inneren Tibets sowohl wie nach den reichen Handelsquellen des der Küste zu gelegenen Tieflandes. Nach Dankar kommen nicht nur die Nomaden, die um den Kuku nor wohnen, sondern auch die Ts'aidam-Mongolen, selbst die von Tätschinär, Lhasa-Händler und Bewohner aus der tibetischen Provinz K'am. Alle diese holen sich hier vor allem eßbare Dinge. Für viele Stämme ist der Marktplatz Dankar, oder Dunkur gäsching, wie sie sagen, der fast einzige Ort, an dem sie ihren Jahresbedarf an Mehl, an Tee und an ihren Luxusgegenständen gegen Wolle, Häute und Salz eintauschen können. Die Nordosttibeter sind von den Chinesen wirtschaftlich vollständig abhängig geworden.

Tafel VII

Der Hsi ning fu, sein Schwiegersohn und seine Söhne.

Tafel VII

Wachturm der großen Mauer bei Yü lin fu.

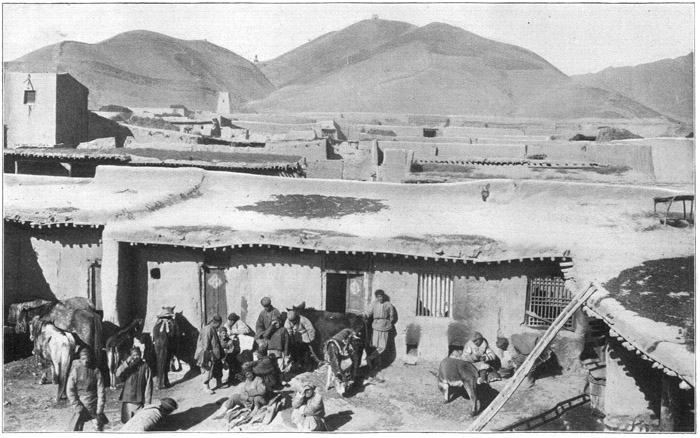

Tafel VIII

Gasthaus in der Westvorstadt von Dankar ting / Im Hintergrund ein kleiner Tiao, ein Verteidigungsturm.

Der praktische Sinn der chinesischen Beamten, der stets auf möglichste Billigkeit des Betriebes ausgeht, hat seinen Vorteil daraus gezogen und die Verwaltungsmaßregeln danach eingerichtet. Seit alter Zeit besteht in Dankar die Einrichtung der Hsië kia (hsië kia) hsie = rasten; kia = Haus oder Familie (im Hsi ning-Dialekt ausgespr. »dia«)., d. h. amtlich anerkannter Absteigquartiere für die Nomaden. Früher war es sogar so, daß jeder Stamm seinen bestimmten Hsië dia hatte, bei dem allein die Glieder eines Stammes wohnen durften, solange sie sich in der Stadt aufhielten. Heute ist das System insofern durchbrochen, als die Nomaden sich ihren Hsië dia frei wählen dürfen, aber noch immer wird streng daran festgehalten, daß Tibeter oder Mongolen die gewöhnlichen Gasthäuser nicht benutzen, diese vielmehr nur für Chinesen offen stehen. Es gibt etwa dreißig Hsië dia in Dankar. Ihre Wirte, Chinesen oder Mohammedaner, haben die Berechtigung, Tibeter oder Mongolen beherbergen zu dürfen, von der chinesischen Behörde zu erkaufen. Es sind wohlhabende Leute, die neben einem geräumigen Haus noch große Stallungen und Viehhöfe besitzen, mit Platz genug, um heute einen Tibeter beherbergen zu können, der mit 300 Yak ankommt, morgen einen Mongolen mit fast ebenso vielen Kamelen.

In den Hsië dia wird den Gästen für Logis und Futter nichts berechnet. Nach allgemeiner Landessitte macht der Quartierherr nur bei den Verkäufen seinen Profit. Er vermittelt die Wollverkäufe seiner Gäste, den Verkauf oder Tausch von Pferden; er ist Agent, Dolmetscher, er ist auch Advokat im Ya men und Mittelsmann zwischen Stamm und Mandarin in Kriminalfällen. Diese vielseitige Rolle eines Gastwirtes ist aber keine chinesische Einrichtung. Weit in Tibet drinnen und noch fern im Süden, sogar in Ta tsien lu und an vielen anderen tibetischen Grenzorten fand ich die Sitte, daß die Hotelrechnung nur durch bestimmte Prozente von den umgesetzten Werten beglichen wird. Die chinesischen Beamten haben in Dankar dem Hsië dia Im Chinesischen wird Hsië dia sowohl als Bezeichnung für die Einrichtung wie für die Inhaber und Angestellten gebraucht. noch eine gewisse Verantwortlichkeit und Anzeigepflicht auferlegt und ihn dadurch zugleich zu einer Art Vertreter des chinesischen Ya men gemacht. Deshalb muß man in Dankar stets eine Lizenz haben, um überhaupt Tibeter und Mongolen aus dem Innern beherbergen zu dürfen; diese kostet 60–100 Tael. Vermittels der Hsië dia erfahren die Beamten, wer aus und ein geht. Stämme, die sich nicht der Jurisdiktion der Chinesen unterworfen haben, dürfen den Markt von Dankar nicht besuchen. Dies wird als eine große Benachteiligung empfunden, denn weit und breit ist die Stadt wegen ihrer Billigkeit, vor allem in den Lebensmitteln, bekannt. Nie dürfen z. B. ngGolokh-Händler die Stadt betreten. Als einzelne Reiter können sie kommen; diese lassen sich nicht kontrollieren. Sie nächtigen in irgend einem Winkel in der Nähe. Aber mit größeren Karawanen, mit Waren können sie es nicht wagen, in der Stadt zu erscheinen. Sie dürfen nicht Handel treiben. Man würde ihnen sogleich ihre Sachen wegnehmen und sie für einen Diebstahl oder Raub verantwortlich machen, den irgend ein anderer ngGolokh vor Jahren einmal an einem Chinesen oder reichen Tibeter begangen hat, und den die chinesischen Mandarine wie in dem Fall der Denaňg bisher nicht hatten ahnden können. Die chinesische Kan su-Regierung hat keinen einzigen Militärposten in ganz Nordosttibet liegen, und doch beherrschen ihre Beamten – vom ngGolokhkaksum abgesehen, das nominell zu Se tschuan zählt – ein sehr großes Stück des Landes.

Während meines Aufenthaltes in Dankar war ich zu einem gemütlichen Essen beim Ting eingeladen, wobei noch die Offiziere des Ortes, der Oberst, Major, Oberleutnant und einige Unterleutnants, sowie einige chinesische Compradors von europäischen Firmen in Tien tsin anwesend waren. Unter den zahllosen Gerichten war diesmal das interessanteste der wohlschmeckende, schuppenlose, aber unglaublich grätenreiche Kuku nor-Fisch. Obwohl wir in dem kleinen Arbeitszimmer des Mandarinen saßen, staken wir natürlich alle in den dicksten Pelzmänteln, die je nach der Größe des Geldbeutels aus tibetischem Luchs, aus Schneeleoparden vom Himalaya, aus mandschurischem Fuchs oder feinem Lammfell genäht waren. Es gab dies eine äußerst bunte Zusammenstellung, denn jeder trug seinen kostbaren Pelz nach außen, so daß man genau sehen konnte, was er anhatte. Obgleich ich unter meinem Gehrock einen dicken Fuchspelz trug, war ich doch entschieden etwas zu armselig gekleidet und wurde des öfteren von den voluminösen Chinesen – viele von ihnen hatten sich nicht bloß mit einem Pelze begnügt – mitleidig gefragt, ob ich denn nicht friere. Ich glaube, daß ich damals kaum die Hälfte eines Chinesenumfanges besaß, und daß ich mich wie ein Sonnenfädchen zwischen den dicken Kolossen ausnahm. Die Füße mit den mehrere Zentimeter dicken Filzstiefelsohlen hatten wir auf den Rand eines großen Kohlenbeckens aufgestellt, das die Heizung des ganzen Raumes darstellte. Es wurden Steinkohlenbriketts verwendet, und diese rochen ganz entsetzlich. Lange bemerkte darum niemand, daß die Filzschuhe von zweien der Teilnehmer, die dem Feuer allzu nahe gekommen waren, langsam verkohlten. Sehr höflich fragte endlich der Ting, ob er etwas sehr Unangenehmes sagen dürfte, ob es ihm auch sicher nicht übelgenommen würde. Es waren zwei Leutnants, an die er die Frage richtete. Diese saßen wie auf Kohlen, was nur der Vorgesetzte Unangenehmes wissen könnte. Der Ting, der Schalk, ließ sie aber so lange zappeln, bis sie es selbst herausfühlten, als schließlich sogar ihre dicken Strümpfe zu glimmen anfingen. Wer den Schaden hat, braucht zuletzt im Land der Mitte für den Spott sorgen. Die steifen Wachsgesichter der chinesischen Gentlemen erhielten nun Leben. Vorher hatte nur immer einer geredet und die anderen hatten inzwischen je nach dem verfügbaren Platz bald von links nach rechts, bald von vorn nach hinten, bald schräg in der Diagonale mit ihrem Oberkörper langsam hin und her gewackelt, wie Porzellanfiguren, immer mit verbindlichem Lächeln – mir war zuletzt ganz schwindelig geworden. Jetzt lebten sie alle auf. Der Bann war gebrochen. Trinkspiele wurden begonnen. Jeder wollte eine lustige Anekdote zum besten geben. Scherzrätsel und witzige Sprüche tauchten auf, auch bissige Geschichtchen, wie der Mandarin Soundso seine Vorgesetzten und Untergebenen zum Narren hatte und ein golden Brünnlein auf seinen Acker leitete. Man ging auch nach dem Essen nicht gleich auseinander, wie es bei steiferen Diners sonst immer der Fall ist, ja eigentlich zur guten Sitte gehört. Im Nebenraum wurden japanische Zigaretten und Tabakpfeifen, auch Reiswein angeboten, und in einer Ecke auf einem Kang, wo der Hausherr seiner Nachtruhe pflegte, gab es einen Platz für Opiumliebhaber. Die Pfeifen waren wie gewöhnlich schon von der Dienerschaft vorbereitet. Reihum war erst das Opium angeboten worden, mir, dem Ehrengast, zuerst. Ich dankte natürlich verbindlichst. Ich hätte schon gar nicht sicher gewußt, wie man damit umgeht, denn Opiumrauchen ist eine Kunst. Aber der zweite, der Oberst, dann der Major bis hinab zu den Leutnants mit den verbrannten Stiefelsohlen, sie alle legten sich hintereinander auf den mit einem feinen Turkistaner Knüpfteppich bedeckten und von unten mit getrocknetem Pferdedung geheizten Kang, hoben mit beiden Händen die reichgezierte Opiumpfeife empor, die anderen Gäste und den Hausherrn mit einem stummen Nicken gewissermaßen einladend, taten dann ein paar Züge, und die Pfeife ging weiter an den nächsten. Witziger und angeregter als zuvor nahmen darauf die Opiumraucher wieder an der allgemeinen Unterhaltung teil.

Abb. 3.

Ein Yidam, einer der Schutzgötter mit Gebetsglocke und Dordyi in der Hand (Bronze)

Die Figur wird auf den Mund eines Kranken gesetzt und der Kranke nimmt durch den Mund des Gottes hinduroh seine Arzneien ein