|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der langen Wartezeit an den Herdfeuern in Merge, aus dem Munde Ma san ye's, Ma li tsing's und anderer hörte ich so viel Neues über die Hoang ho-Steppen, daß sie mich jetzt stärker denn je in ihrem Banne hielten. Das Rätsel des Ma tschü mußte völlig gelöst werden. Nach dem Gehörten mußte der Fluß Hunderte von Kilometern länger sein, als ihn die Karten und Atlanten zeichneten, floß er viel weiter nach Osten, als sich auf der Reise von 1904 hatte ahnen lassen, ja er mußte gar nicht weit von Sung pan ting vorbeikommen.

»Wen eine Schlange gebissen hat, der erschrickt vor jedem Strick«, lautet ein tibetisches Sprichwort. Ich hatte wieder sehr großen Respekt vor den Fan tse bekommen, und ich wollte nun nur mehr mit einer starken und verläßlichen Mannschaft an meine neue Aufgabe herantreten. Ich suchte diesmal länger nach Dienern als sonst, und alles wollte ich daransetzen, eine militärische Begleitung zu erhalten.

Den Mandarinen freilich machten meine Absichten wenig Freude. Durch Offiziere und Sekretäre wurde mir aufs liebenswürdigste versichert, daß es einen Weg über das Tsʿao ti nach Tao tschou überhaupt nicht gebe. »Wozu sollte ich dir etwas vorlügen?« sagte der Brigadegeneral von Sung pan ting, »nach Kan su gibt es nur die Straße über Nan ping und Kiai (spr.: gai) tschou. Und wenn schließlich ein Schleichweg nach Tao tschou besteht: dieses Jahr führen wir einen Krieg an der Grenze von Kan su, und kein Mensch kann ihn jetzt betreten.« Von diesem »Krieg« hatte ich auch schon früher gehört. Die Kan su- und Se tschuan-Regierungen hatten sich zusammengetan, um den Stamm Täwo kiang tsʿa zu bekämpfen. Dieser wohne jedoch östlich von dem Wege, hatten mir meine Sachverständigen längst gestanden. So gerne ich den Standpunkt der Mandarine anerkannte, so konnte ich doch auch nicht einsehen, warum ich nicht einen Weg begehen sollte, den jährlich Hunderte von Kaufleuten einschlugen.

Während der neuen Vorbereitung hatte ich volle Zeit, die Stadt Sung pan ting kennenzulernen. China hat nur drei Vorpostenorte erster Ordnung gegenüber Tibet: Ta tsien lu, Sung pan und Hsi ning. Alle drei liegen streng genommen bereits auf nichtchinesischem Grund. Sie sind die Kopfstationen von Heerstraßen, an denen sich die Chinesen angesiedelt haben; an den Seitenwegen, in den nächsten Waldschluchten und Bergtälern kämpfen die tibetischen Herrschaften noch um ihr Ansehen und ihre Eigenart. Alle drei Städte sind auch wichtige Emporien des tibetischen Handels, und für alle ist es charakteristisch, daß dieser Handel zu einem großen Teil in mohammedanischen Händen liegt.

Ta tsien lu ist überaus eng gebaut, glatte Steinfliesen und -stufen erschweren den Verkehr zu Pferde. Es ähnelt einer südchinesischen Stadt, für die der Fußgänger, der Lastträger den Stil angibt. Hsi ning fu ist der Stadttypus Nordchinas. Es hat ungemein staubige, breite Straßen zwischen niederen Lehm- und Ziegelhäusern. Sung pan ting steht in seiner Bauart gerade in der Mitte. Das Tal des Min kiang, der mit gewaltigen Wogen von Nord nach Süden strömt, ist dort fast ½ km breit, und der Fluß macht eine große Schleife von der linken zur rechten Talseite. Man findet darin Spuren von verunreinigtem Löß, und zwar auch hier wieder auf der westlichen Talseite, d. h. derjenigen, die gegen die winterlichen Weststürme geschützt ist. Die Straße, die aus dem Unterland von Se tschuan heraufführt und von Kwan hsien an auf der linken Talseite geblieben ist, quert hier den Min. Holzflöße, aber noch keine Schiffe können den stattlichen Fluß befahren. Eine große gedeckte Holzbrücke mit Butiken darauf wie ein Ponte Rialto verbindet die beiden Ufer, und um sie herum ist die festummauerte Stadt angelegt. Die Umwallung besteht wie üblich aus einer dicken Ziegelmauer mit Erdfüllung. Sie zieht sich auf der Westseite noch an dem Steilabfalle eines kleinen Vorberges hinauf und endigt dort hoch oben in einem Tempel, so daß ganz gewaltige Heeresmassen dazu gehören, die Stadt gegen einen einigermaßen schneidigen Gegner zu verteidigen. Sung pan ting hat wenig mehr als tausendfünfhundert ansässige Familien. Ihr Schutzmantel ist darum viel zu weit. Da in der Umgebung wenige chinesische Bauern ansässig sind, hat die Stadt im Kriegsfall nur wenigen Flüchtlingen ein Obdach zu gewähren.

Das Verhältnis zwischen Chinesen und Mohammedanern, die etwa die Hälfte der Stadtbevölkerung ausmachen, ist hier ein relativ sehr gutes, und daher rührt es, daß zwei mohammedanische Bethäuser innerhalb der Umwallung liegen, und daß sich aus alter Zeit eine große Moschee nicht weit von der Stadt über dem linken Min ho-Ufer erhalten hat. Von sonstigen auffallenden Gebäuden sind nur der alte Tschen tai-Ya men in der Nordstadt und das Regierungsgebäude des Ting auf einer Felsterrasse im Westen zu nennen. Einige lamaistische (Saskya-, Nima-) Klöster befinden sich an den Grenzen der Stadt. Die Wohnhäuser sind großenteils aus Holz, viele zweistöckig. Ein ganzer Stadtteil hatte ein noch neues Aussehen, da hier erst drei Jahre zuvor eine große Feuersbrunst gewütet hatte. Wie überall in China ziehen sich die Läden in der Hauptstraße hin. In dieser sieht man jederzeit einige Tibeter ihre Luxusbedürfnisse erhandeln. Die tibetische Bevölkerung, die Sung pan ting aufsucht, gibt der Stadt einen besonderen Anstrich. Neben den ngGolokh, die hoch zu Roß durch die Tore hereinreiten, sind es vor allem Scharen von dürftig gekleideten Bo lo tse oder Po lo (tibet.: Kredyang), die die Straßen bevölkern, Männer und erstaunlich viele junge Weiber, immer unberitten, ja die Mehrzahl barfuß, nur in ein grobes, schwarzbraunes, härenes Hemd gehüllt, oftmals ohne Hut, ohne jeden Schmuck, die Männer mit Zöpfen oder auch kurz geschoren. Die Lidfalten sind schwach ausgeprägt, die Augen stehen gerade. Die schlecht frisierten Frauen zeigten blond oder bräunlich verschossen aussehende Haarsträhnen, und nur ausnahmsweise haben sie blauschwarzes Kopfhaar, auf das alle Chinesen immer so stolz sind. Sie haben den Typ der Yao tse von Hu nan. Es ist eine arme Rasse, ein Rest der chinesischen Ureinwohner, der mit wenigen Kupferstücken sein Leben fristet, auf den Bergen Gras holt und an die Städter verkauft, bald da, bald dort ein echtes Pariaauskommen sucht und findet. Ist ein Diebstahl oder Raub vorgekommen, so sagt jeder Sung pan-Mann ganz ohne sich zu besinnen: »Ein Bo lo tse hat wieder eine Untat verübt.« Der Häuptling dieses Stammes, der südlich und südwestlich von Karlong in den Seitentälern des von Merge herabkommenden Lo hoa-Flusses sein Land hat, saß in der Zeit meines Aufenthalts im Ya men des Ting gefangen. Er hatte sich bei der Beraubung eines chinesischen Kaufmanns als Mitwisser herausgestellt, hatte angeblich einerseits den Raub gutgeheißen, anderseits aber auch noch in der Stadt Einkäufe besorgen wollen. Bei einem solchen Besuch des Marktes wurde er festgenommen und ohne viel Federlesens von den Chinesen in den Kerker gesteckt.

Im Osten von Sung pan ting steigen die Berggipfel noch höher als im Westen, im wirklichen Tibet. In einer Entfernung von 22 km strebt dort der Schar Dong re (oder Schar Derung re), den die Chinesen Hsüä bau ding nennen, bis über 6000 m hinauf und streckt sein Haupt bis in das Reich des ewigen Schnees und Eises; freilich, in der nämlichen geographischen Breite wie die Stadt Tripolis, beginnt dieses Reich erst wenige hundert Meter unterhalb des Gipfels. Der Schar Dong re steht ziemlich isoliert, er ist deshalb sehr heilig gehalten und wird für einen Bruder des Amne Matschen angesehen. In seiner Umgebung befindet sich eine Anzahl tibetischer Klöster, wie Ka tschung gomba, zu denen wie zum »reskor«, der Umkreisung, des ganzen Berges – man braucht einmal herum drei Tage – im vierten tibetischen, bzw. chinesischen Monat (April bis Mai) noch fern aus dem ngGolokh-Land und von Ta tsien lu die Gläubigen strömen. Im Spätherbst und während des Winters pilgern die Steppenbewohner durch Sung pan ting zum heiligen O mi schan im Süden der Provinz.

Am 16. August ritt ich in Begleitung eines Tibeters in der Richtung auf das Bo lo tse-Gebiet ins Mao niu-Tal hinüber und besuchte das Kloster Dschara gomba, um ein Fest zu Ehren von Padmapani anzusehen. Wir standen beim ersten Morgengrauen zwischen den hohen und dicken grauen Backsteinmauern im Hof des Sung paner Südtors und warteten, bis der Schlüsselverwalter die alten Stadtschlüssel brachte und die Torgarde die verwetterten, eisenbeschlagenen Torflügel aufmachte. Zu der frühen Stunde wollte mit mir ein ganzer Zug Lastträger die Stadt verlassen, um nach Mao tschou und von dort in die Se tschuan-Ebene zu marschieren. Von diesen hatte keiner eine Waffe bei sich, barfuß steckten ihre Füße in billigen Hanfsandalen. Aus billigem Baumwollstoff waren ihre blauen Knöchelbinden, ihre kurzen blauen Kniehosen und ihre blauen Kittel, die ihre ganze Kleidung ausmachten. Mit einigen Kupfercash, einer Pfeife und etwas Tabak machten sie sich auf die wochenlange Reise und schleppten dabei an einer Stange über hundert Cättie Medizinwurzeln.

Wir zwei Reiter ritten bald hinter dem Tore einsam fürbaß. Erst als der große Berg hinter uns lag und wir im Mao niu-Tal waren, ritten wir mitten drinnen zwischen Männlein und Weiblein, die alle in Festgewändern und auf flinken Pferdchen dem Dschara gomba zustrebten. In einem prachtvollen Hochwald liegt es verborgen. Lange blitzten nur die goldenen Dachspitzen und winkten die Gebi aus dem schwarzen Tannengrund heraus. Als wir unmittelbar vor dem Kloster standen, wurde ein zusammengedrängtes Häufchen weißgetünchter Priesterhäuser, die die Tempelanlagen umgeben, sichtbar. Vor den Tempeln, dem größeren mit den Bildern der Buddha und dem kleineren, dem Gung kang, dem Tempel des Hu fa, im Hsi ning-Dialekt Hu hoa, war ein kleiner Platz, auf dem sich die Menge sammelte. Um halb zehn Uhr kam der Tschʿungowa. der Herr von Tschamdie, d. h. von Mao niu und Karlong, angeritten. Alle seine Begleiter waren in reicher tibetischer, roter Gewandung. Er selbst trug die Mandschumütze mit dem blauen Knopf. Am Klostereingang empfing ihn die Polizeimacht der frommen Brüderschaft, half ihm von seinem Pferde und schaffte ihm kraft ihrer langen Peitschen einen breiten Weg durch die Menge, daß es nur so klatschte.

Ein halbes Stündchen dauerte sein Besuch im Innern der Tempel. Erst ging's rechtswärts an der Wand außen um den Gung kang herum, wo er und seine Begleiter die dort stehenden Gebetmühlen andrehten. Hierauf betraten sie das Innere durch das große Portal, über dem drei ausgestopfte Eber, ein ganzer Wildyakbulle, ein Budorkas und Panther baumeln, und an dem fürchterliche Fratzen und Darstellungen der schlimmsten Höllenqualen in farbenfreudigen Fresken den Besucher erschrecken. Im Innern wurden Butterlampen entzündet und von dem Herrn in feierlicher Weise den Göttern dargebracht. Endlich nahm der Herr Tschʿungowa Platz auf einer hohen Loggia über dem Eingang des Haupttempels. Die Trommlermönche nahmen eine feierliche Haltung und Miene an. Die Deckelpatscher und Trompeter begannen ihre Musik.

Die Mysterienspiele währten drei Stunden, und so lange hielt auch die begeisterte Menge aus, obwohl auch diesmal wieder die Darstellung recht wenig Abwechslung bot. Als erste Nummer traten zwei Senggi, zwei Löwen, auf. Die Schauspieler waren vier junge Priester, die Masken wie Bärenköpfe trugen und paarweise hinter einander geschaltet waren. Der Vordermann klappte mit dem Rachen und den Ohren, der Hintermann lenkte den mächtigen Schweif und nahm zuletzt den Vordermann auf seine Schulter, worauf endlich die beiden Löwen als zweibeinige Wesen im Tempeltor verschwanden. Nummer zwei waren zwei Masken mit langem Bart und riesigen gebogenen Nasen, die anfänglich langsam und würdig und sich ohne Unterlaß gegeneinander verneigend herumtanzten; bald aber fing das Arme- und Beineschwenken wieder an, wurde das Drehen, Zucken und Zappeln immer rascher und wollte und wollte nicht aufhören. Sie wurden »Dyagar atsara«, d. h. die guten Inderleute genannt. Sie sollten sich wohl dem Volk als die ersten Anhänger Buddhas zeigen. Nun kamen zwei Waldgeister, weißbärtig und wallenden weißen Haares, und führten wirbelnde Tänze auf. Tuli dscha dscha nannte sie mein Begleiter. Sie waren Dri gabu, d. h. weiße Geister, und sangen zum Schluß einen wilden Gesang.

Bis dahin waren zwei Stunden verflossen. Zwei Pilger in roter Priestertoga mit goldenen Sonnenhüten, mit dem Pilgerkrummstab, an dessen eiserner Spitze farbige Bänder flattern, durchschreiten jetzt die Zuschauerreihen. Sie kommen von weiter Ferne und lassen sich dem Tempel gegenüber auf der Erde nieder. »Dyibtsen Mälareba (der heilige Milaraspa) ist erschienen«, murmeln gottesfürchtig die Umstehenden. Viele nehmen den Hut vom Kopf und machen Ko tou um Ko tou, bis von links und rechts aus dem Wald heraus zwei Hirschkopftänzer auf die zwei Lama zustürzen, ihre Hälse verrenkend, ihre Arme, ihre Beine in alle Winde schlenkernd, sie umtanzen und sich schließlich neben sie niederlassen. Die Zuschauerreihen werden nochmals durchbrochen, zwei rote Hunde stürzen aus dem Wald heraus den Hirschen nach. Im Ballettschritt, rasch hintereinander mit den Händen in die Luft greifend, um ihre Eile anzudeuten, jagen sie dutzende Male um die Lama- und Hirschgruppe in der Mitte. Ein einförmiger schläfriger Sang ertönt von den Lippen der Priester. Die Hunde werden zahm und lassen sich neben den Hirschen nieder. Schimpfend und fluchend und mit lautem Peitschengeknall folgen endlich der Fährte der Hirsche und Hunde aus dem Wald heraus zwei alte Männer. Ein Jägerbursche schleppt jedem Bogen und Pfeile und einen großen Korb mit Eßvorräten hintennach. Der Kreis der Zuschauer macht ihnen gerne Platz, denn unbarmherzig lassen die beiden Alten ihre Steinschleudern schnellen. Doch all ihr Hetzen hilft nichts. Die Hunde liebkosen die Hirsche und die heiligen Männer in der Mitte. Der Hetze müde, lassen sich zuletzt die zwei Alten mit ihren Burschen zu beiden Seiten des Platzes nieder. Sie wollen schmausen, aber der Korb enthält nur trockene Knochen, und als sie zur Schnapsflasche greifen, sind sie schon betrunken und schlafen nach einigen drastischen Sprüngen neben ihren Begleitern ein. Jetzt erheben sich die beiden Heiligen und singen eine lange Sutra, während der viele Zuschauer mit der Stirne den Boden berühren. Als die wilden Jäger wieder erwachen, sind sie nicht willig, ihre Jagd zu lassen, sie spannen aber vergebens ihren Bogen, um die Hirsche zu erlegen. Bogen und Pfeil entfallen ihren Händen, und unmutig kehren sie in den nahen Wald zurück. Hirsche, Hunde und Heilige ziehen unter dem feierlichen Klang der Trommeln und Posaunen in den Tempel ein Der Sinn der einfachen Handlung ist ohne weiteres als eine Legende aus dem Leben des wandernden Mönchs Milaraspa (nach Grünwedel, Mythologie des Buddhismus, im Jahre 1038 geboren und 1122 an der Grenze von Nepal gestorben) zu erkennen. Daß alle Personen doppelt dargestellt wurden, scheint keinen weiteren Zweck zu haben, als das Tanzbild lebhafter zu gestalten und es allen Zuschauern deutlich zu machen..

Als auch die Musikanten mit ihren großen Trommeln im Tempeleingang verschwunden waren, als der letzte Trompetenbläser vom Tempeldach gestiegen war, verlief sich langsam die Menge.

Talabwärts, außerhalb des Tempelbereiches, hatten Chinesen und Mohammedaner Zelte aufgeschlagen. Farbige Bänder, falsche Korallen, Türkisenmuttererde, fremdländische Stoffe und billige Felle wurden zum Kauf angeboten. Schnaps, der um das Kloster herum nicht verkauft werden durfte, lockte die Durstigen, und die Händler warteten nicht umsonst auf das bunte Volk. Der Schnaps gab dem Tag die Krone, und bald hallte es unten im Tal von Liedern und Juchzern. Das Tanzen und Singen dauerte vom Schluß der Vorstellung bis in die Nacht hinein, und Mädel und Bub kam dort auf seine Rechnung. Welcher Fan tse versteht sich nicht aufs Flirten?

Bei den Vorstellungen im Kloster wurden auch Bo lo tse sichtbar. Sie wurden jedoch von allen über die Achsel angesehen, denn die Besucher und alle Klosterleute waren Hsi fan, echte Tibeter vom Scharba-Stamme. Bei vielen erregte das Auftauchen der einfach gekleideten Leute Unbehaglichkeit, Unwillkürlich sagten die Frauen: »Gebt acht, da drüben sind Bo lo tse«, und als einem, der Zuschauer sein Pferd abhanden gekommen war, wurde sogleich der Verdacht rege: »Die Bo lo tse haben es gestohlen.«

Bei meinen Einkäufen für die Weiterreise stieß ich in Sung pan ting auf eine setschuanesische Einrichtung, die mir sonst in China nirgends begegnet war. Wenn immer ich in einem Laden mit Silber bezahlen wollte und wir über den Handel einig geworden waren, bat mich der betreffende Kaufmann, mit ihm zusammen zum Silberabwiegen in die »Kwan ping« zu gehen. In einer niedrigen Butike in der Hauptstraße saß ein älterer Herr vor einer großen eisernen Silberwage. Bedächtig und mit wichtiger Miene betrachtete er durch die großen runden Gläser seiner Hornbrille Silberstückchen um Silberstückchen, die ihm die Umstehenden zuschoben; dann wog er sie und stellte mit seinen langnägeligen Fingern einen Schein über Güte und Gewicht gegen einen kleinen Prozentsatz des Wertes aus. Bedenkt man, daß in der ganzen Handelsstadt Sung pan ting niemand anders als dieser Mann die amtliche Lizenz besaß, Silber zu wiegen, daß keine andere Silberwage in der Stadt für gut gehalten wurde, daß jeder, der mit Silber bezahlen wollte, zu der »Kwan ping« rannte, so versteht man die Wichtigkeit dieses Postens und seine Einträglichkeit. Der Inhaber der Wage mußte seine Lizenz gegen eine Pauschalsumme vom Ting erkaufen. Das Volk war aber so daran gewöhnt, daß nicht bloß das ungemünzte Silber, sondern auch die vier Jahre zuvor eingeführten setschuanesischen Silberdollar von dem Kwan ping-Mann auf Güte und Gewicht geprüft werden mußten. Das Volk erkannte die Einrichtung als Wohltat an, weil man dadurch vor häufigem Betrug, vor schlechtem Silber und schlechten Wagen geschützt war.

Beim Shopping erfuhr ich ganz zufällig in einem Laden, daß sich außer mir noch ein Europäer in der Stadt aufhalte. Vor einigen Tagen war Mons. Dury, Priester der Missions étrangères, in das seiner Mission gehörige Haus eingezogen. Bei meinem Besuche fand ich den überaus liebenswürdigen Franzosen ganz allein mit einem chinesischen Christen als Diener. Seine Mission besaß in Sung pan ein altes einstöckiges Chinesenhaus und hatte im Hintergrund des langen Freihofs das sogenannte Schang fang zu einer Kapelle umgewandelt. Diese wurde aber seit den letzten Christenverfolgungen nur mehr heimlich aufgesucht. Mons. Dury war aus Mao tschou heraufgekommen, um für diese Verfolgungen eine Entschädigung zu fordern; der Bischof von Tscheng tu fu hatte von der Provinzialbehörde die Zusicherung erhalten, daß die Anstifter bestraft würden. Eine an sich geringfügige Ursache hatte auch bei dieser Christenverfolgung den ersten Anstoß gegeben. Der Ya men des Ting hatte eine Kwan ping, eine amtliche Wage, für Medizinwurzeln eingeführt. Jeder, der Drogen verkaufte, sollte diese Wage benutzen und hierfür, ähnlich wie bei der Silberwage, eine kleine Abgabe entrichten. Die Wagegerechtsame war vom Ya men ausgeboten worden, und ein alter Katholik hatte sie für 100 Tael erworben. Seine Konkurrenten um diese Pfründe taten sich aber zusammen und benutzten die allgemeine Mißstimmung der Drogenhändler, die über die Neueinführung entstanden war, um zuerst gegen den Inhaber und sodann gegen dessen Religion und Glaubensbrüder Stimmung zu machen. Mons. Dury war zwar gar nicht damit einverstanden gewesen, daß sein Beichtkind die Kwan ping kaufe und ein »Zöllner und Sünder« werde, es war aber schon geschehen, als er davon erfuhr.

Der Haß wuchs. Die Ya men-Leute, über die ungeahnte Wirkung ihrer neuen Einrichtung erschrocken, erzählten, der Katholik habe sie zu der Einführung überredet und steigerten damit noch die Wut der Bevölkerung. Das Ende war, daß nächtlicherweile neun katholische Christen mit noch dreiundzwanzig Nichtkatholiken totgeschlagen wurden. Die Bevölkerung von Sung pan ting war jedoch damit noch nicht zufrieden. Um sie zu besänftigen, erließen Ting und Tschen tai (General) eine Bekanntmachung, das Volk solle sich beruhigen, ein Christ dürfe überhaupt kein Amt mehr bekommen. Und als die Drogenhändler und zahlreichen Wurzelgräber, die abwärts im Min-Tal zu Hause sind, drohten, gegen die Stadt zu rücken, versprach ihnen der General, sämtliche Katholiken mit gebundenen Händen auszuliefern. Soweit freilich kam es nicht. Die französischen Missionare erfuhren von der Sache und erhoben in Tscheng tu fu Einspruch. Die Kwan ping wurde nicht neu vergeben, die Bevölkerung beruhigte sich damit allmählich, und der Ya men erklärte sich schließlich bereit, 2000 Tael für die getöteten Christen zu bezahlen.

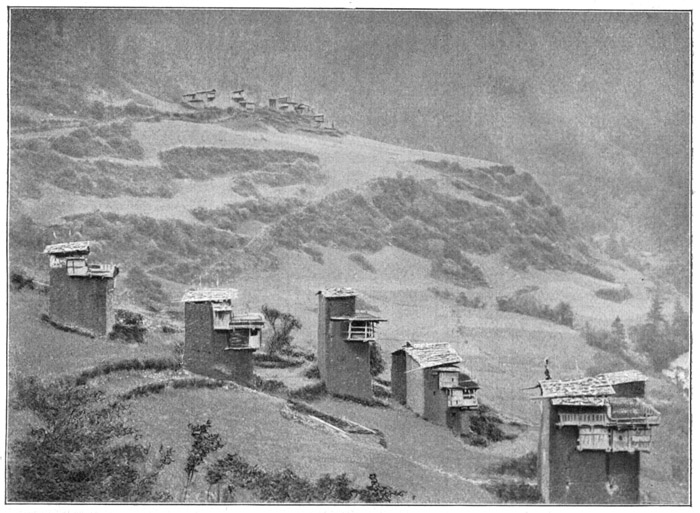

Intrigen und Hindernisse von seiten des Ting füllten die Zeit vom 6. bis zum 23. August. Dann verließ ein kleines Häufchen Reiter auf frischen Pferden und neu ausstaffiert das Nordtor von Sung pan, folgte dem Min-Fluß aufwärts auf einer sehr bequemen Maultierstraße und erreichte nach sechsstündigem Ritte den Ort Tschang la. Eine ummauerte Stadt mit vierhundert Familien Chinesen, erhebt es sich auf dem linken Ufer des Flusses als der Sitz eines Platzmajors. Die Befestigungen wurden 1541 angelegt und 1729 erneuert. Ich möchte es Dankar vergleichen, das der Stadt Hsi ning vorgeschoben ist; Rings um Tschang la sind nur Tibeter ansässig, die bis weit in die Ming-Zeit hinein freigeblieben waren und um Tschang la blutige Kämpfe führten. Sie sind Bauern und vielfach Bewohner schöner Einzelanwesen. Angebaut wird, wie schon bei Sung pan ting, in erster Linie Gerste, dann Wildhafer, Lein und Buchweizen und unsere Kartoffel. Die Ernte war gerade im Gange. Die Nachttemperaturen hielten sich zwar auch hier noch über 0°, doch befürchteten die Bewohner schon für die nächsten Tage den ersten großen Frost. Man ist hier gewöhnt, daß die Frucht, wenn sie erst im September eingebracht werden kann, durch Kälte notleidet und durch Reifbildung geschwärzt wird. Die Garben werden, wie auch in Kin tschuan, vom Feld zu hohen Holzgerüsten getragen und dort zum Ausreifen aufgehängt.

Die tibetischen Bauern des Tschang la-Bezirks, die wie die von Sung pan unter dem Namen »Scher ba« (Schar ba oder wa), d.h. »Ostleute«, im Innern Tibets laufen, leben im Gegensatz zu den Kin tschuan-Bewohnern polyandrisch und sind noch Anhänger des Bönbo-Glaubens. Sechs Bönbo-Heiligtümer, aus Holz aufgeführte Tempel mit verschwindend wenigen Priesterwohnungen, liegen unweit von der Stadt. Eines, das Tschimi gomba, befindet sich neben der Brücke über den Min-Fluß, wo sich kleine Wiesenstreifen entlangziehen. Auf einer solchen Wiese schlugen wir Lager. Wir waren aber dort nicht die einzigen Gäste. Dicht neben uns reihte sich Zelt an Zelt, und rings um die Zelte waren Pferde angepflöckt. Die Schar ba waren hier schon seit zwei Tagen versammelt, um einen internen Streitfall zu schlichten. In liebenswürdigster Weise wurde ich eingeladen, mich an einem ihrer Waka niederzulassen, wo es Freitee, Tsamba und Schnaps gab. Ich hörte eine Stunde ihren Unterhandlungen zu. Die Alten berichteten, wie es vor vielen Jahren bei dem oder jenem Streitfall gewesen sei. Prozesse von vor hundert Jahren wurden der Jugend des langen und breiten in Erinnerung gebracht. Während ich an dem Waka hockte, kam hoch zu Roß und von Reitern begleitet eine Inkarnation aus dem kaum 400 m entfernten Heiligtum herausgeritten und stieg als oberster Schiedsrichter schwerfällig, würdig vor einem Prunkzelte ab, an dem mit blauem und rotem Stoff allerlei Arabesken und Figuren aufgenäht waren. Es handelte sich bei diesem »Thing« um einen Totschlag. »Es kostet die Familie des Totschlägers 150 Tael«, meinte Tschao, einer meiner Führer, die ich in Sung pan gewonnen hatte. »Und zwar werden sie entrichten müssen: 80 Tael für den Toten und dessen Familie, 50 Tael Kai kou (Mundöffnung, die Bezahlung an die Vermittler), daß die Sache überhaupt geregelt wird, 20 Tael Mien pi (Gesichtreinwaschung), die Ehrengebühr an alle Stammesgenossen, in mageren Worten die Kosten der Bewirtung.« An der letzteren durfte auch ich diesmal teilnehmen.

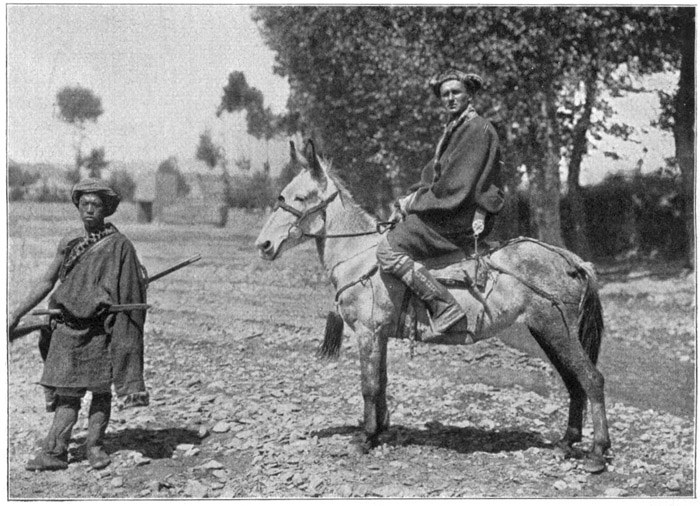

Am Spätnachmittag stellten sich mir ein Tsung ye mit Namen Wang, ein Unterleutnant aus Sung pan ting, und drei tibetische Reiter, Milizen aus dem Tschang la-Tale, vor. Der Tschen tai und der Ting von Sung pan hatten es nun doch für gut befunden, mir entgegen ihrer früheren Absage diese Leute nachzusenden; sie sollten mich bis Tao tschou begleiten. Wang Tsung ye war ein sechsundzwanzigjähriger Mann mit glatten Manieren und mädchenhaftem Gesicht, der auf einen etatmäßigen Posten wartete. Er war nun für mein Wohlbefinden verantwortlich gemacht worden. Damit waren wir elf Reiter und hatten doch nur sechs Traglasten. Eine solche Reisegesellschaft anzugreifen, konnte wohl niemand einfallen (Tafel XXXI unten).

24. August. Kurz unterhalb Tschang la beim Bönbo-Kloster Lanri mündet in den Min ho von Westen her aus einem ziemlich steil eingeschnittenen Waldtal ein kräftiges Flüßchen; dem folgten wir am frühen Morgen. 30 Li aufwärts ist die tibetische Grenze erreicht. Ein Wall aus Erde, heute zerfallen und größtenteils weggewaschen, sperrt den Talgrund. Aber das Tor war noch vorhanden, notdürftig geflickt und verschließbar gemacht. Innerhalb des Walls liegt die chinesische Ansiedlung Bang rung (chin.: Hoang sehen kwan) 3170 m hoch zwischen einigen schlechten Feldern; ein Ba tsung mit zwei Mann hielt dort die Grenzwache, die im Jahre 1895 und wieder 1901 und 1902 – und seither in der Revolutionszeit – von den Tibetern überrannt worden ist. Noch etwas näher bei Tschang la wohnt in dem Dorf Dung bai (oder tib.: Kolorung; mit zwanzig Holzhäusern) der Tschimiso-Häuptling. Solange die Kuku nor-Mongolen noch zu fürchten waren, unterhielt die chinesische Regierung hier eine große Truppe und ließ keinen Steppenbewohner weiter; sie mußten alle hier in dem konzessionierten Markte ihre Bedürfnisse eintauschen.

Leider war es wieder einmal ein regelrechter Regentag. Auf einem kleinen Wiesenplan außerhalb des Grenzwalls, umgeben von alten Weiden und Pappeln, von schlanken Fichten und dichtem Buschwerk, das den Talhang hinaufzieht, liegt ein uralter Tempel, dem chinesischen Mars, dem Kwan ti geweiht. Es ist hier ein beliebter Rastplatz für die aus- und einziehenden Karawanen. Die Tonstatuen Kwan ti's und seiner beiden Schildknappen Tschou sang und Kwan ping waren völlig verdeckt von Khádars und tibetischen Gebetfahnen, von großen roten und blauen chinesischen Flaggen und Tüchern und dickem Schmutz und Taubenmist. Obwohl meine ganze Gesellschaft dem Gotte Weihrauchkerzchen brannte und vor ihm niederfiel, so hatte sie doch keine Achtung vor seiner Behausung. Weil es bei dem rieselnden Regen angenehmer war, unter Dach und Fach zu weilen, wurden die Waka neben, ja unter den großen Stuckrössern in der Eingangshalle entzündet, ja eine tibetische Reisegesellschaft, die sich uns angeschlossen hatte, kochte ihren Tee im Schang fang, wo die Götterbilder thronten. Daß das so der Brauch ist, bewiesen die zahllosen Asche- und Kohlenreste, über die man steigen mußte, um ins Innere zu gelangen. Ich war aufs neue verblüfft, neben aller Frömmigkeit eine solche Geringschätzung zu finden; freilich, es war ein chinesisches Heiligtum und kein tibetisches. Es stand vor dem Grenzwall draußen, damit der Gott die Grenze gegen die Feinde verteidige; die Heimstätte eines Gottes braucht ja kein Mensch zu schützen, das besorgt der Gott am besten selbst.

25. August. Es regnet, hat während des Marsches geregnet und wird auch während der Nacht weiterregnen. Wir sind inzwischen dem Tale folgend allmählich bis 3800 m emporgestiegen. Der Weg war immer gut, was man hier wenigstens gut nennt. Erlen und Weiden und anderes hochwachsendes Baumzeug begleiteten den kleiner und kleiner werdenden Bach bis in die Höhe von 3500 m. Höher oben sah ich nur noch an nordwärts gerichteten Steilhängen einige Fichtenparzellen. Um neun Uhr waren wir an einer Talgabelung, die meine Begleiter Lien ho kou nannten. Ansiedlungen gab es nirgends, man fand nur manchmal drei Steine, die die Anwesenheit früherer Reisenden verrieten, und zweimal (in Lien ho kou und San niba) stießen wir auf Reste von alten befestigten Militärlagern. Mein Tsung ye war immer sehr nervös. Wenn wir an ein dichteres Gehölz kamen, schickte er seine Tibeter als Spitze voraus, um erst das Strauchwerk absuchen zu lassen, und in der Stunde mochte er mir wohl sechsmal erklären: »Hier ist es nicht geheuer.« »Hier ist es besser, man spricht nicht laut.« »Hier ist es gut, wenn ich den Hahn meines Gewehres spanne.«

Es ging nun etwas steiler aufwärts, das Tälchen machte mehr und mehr Ecken, bis wir vor einem Steilhang von 200 m standen, der aus Sand und Geröll gebildet und einem Moränenrest nicht unähnlich war. Aber auch dieser Steilhang machte keinerlei Schwierigkeiten. Oben angekommen – wir hatten die Höhe von 3860 m erreicht – bot sich ein weiter Ausblick nach Nordnordwesten. Dorthin zog sich von unserem Standort eine breite, mit tausend Tümpeln übersäte Talebene – eine »Yung«, wie die Ma yung und Tsʿo ngombo yung im Norden –, umrahmt von grünen Hügeln. Noch war nicht zu erkennen, wohin diese Talebene abdache. Aber ein großes Lab rtse mit Hunderten von Stangen mit Fähnchen und Wollflöckchen stand ganz vorn am Steilrand und zeigte, daß wir mit dieser Stufe einen wichtigen Punkt erreicht hatten. Die Tibeter nennen ihn Gari la. Es war – wie ich mich später überzeugte – die Wasserscheide zwischen Yang tse kiang und Hoang ho. Wir blieben hier ein halbes Stündchen; meine Tschang la-Leute (Bönbo-Anhänger) warfen Lung schda-Papiere in die Luft und steckten ein neues Fähnchen in das Paß-Lab rtse. Dieses Fähnchen flatterte zuvor lustig an der Gabel einer ihrer Flinten und war eigens für diesen Paßgott, einen ganz besonders mächtigen Berggeist, mitgebracht worden.

Wir folgten der Grasebene. Das ganze Land, Berg und Tal war eine einzige saftiggrüne Prärie. Das Gras dieser Weidengründe war weich. Nie fanden sich die harten Grasstauden Tsʿaidams und des Kuku nor. An vielen Stellen war der Grund moorig und schwarz oder sah einem Naka-Felde gleich. Im Weiterreiten entstand in dem Tale ein kleiner klarer Bach, der sich bald in tausendfältigen Windungen hin und her zu schlängeln begann. Der Tschang la-Soldat Tschemo tscho nannte ihn Re tschü. Auch diese Hochebene blieb unbewohnt. Nirgends ließen sich Ansiedler sehen, nirgends tauchte ein altes Tardo (tab rdo) auf, nirgends entdeckten wir Reste alter Nomadenniederlassungen. Wie sich der Bach in den wunderlichsten Mäandern krümmte, so wand und schlang sich unser Weg um die Sümpfe. Die Talsohle des Re tschü war tiefer Morast, den wir mit den Tieren nicht betreten durften. Unter großem Zeitverlust mußte an dem Fuß der Hügel entlang geritten werden. Aber auch so wurden die Tiere durch das fortwährende Einbrechen aufs äußerste erschöpft.

Am 26. August ritten wir nur zwei Stunden lang weiter. Wir sahen nirgends einen Menschen, Kein einziges Stück Wild, nicht einmal ein Füchschen oder eine Antilope war in den zahlreichen Schluchten und Rinnen zu erblicken. Der Bach in unserem Tale war zum Flüßchen geworden und 12 m breit; auch das Tal hatte sich immer mehr erbreitert. Unser neuer Lagerplatz lag in der Niendorba-Ebene, die keinerlei Wohnspuren zeigt. Nicht weit davon zieht eine Straßenspur genau westlich über einen ganz flachen Paß. Wer ihm folgt, erreicht in fünf Tagen Ngaba Metsâng (Mittel-Ngaba) mit seinen Häusern und fruchtbaren, lößgründigen Feldern und seinen zwölf Unterstämmen von Nomaden.

Unser Kampf mit den Sümpfen des Re tschü war überaus ermüdend. Der Regen hielt an und machte die Kartenaufnahme zeitweise fast illusorisch. Auch jedes kleine Seitental war von einem Morast erfüllt. Die zwei Kundschafter, die für die nachkommenden Reiter und Lastpferde das beste Durchkommen finden sollten, lagen alle Augenblicke in einem Schlammloch. Oft sank auf lange Strecken Roß und Reiter bei jedem Schritt knietief in den Sumpf. Der Tsung ye aber trieb ohne Unterlaß vorwärts. Ich hatte noch nie einen so eiligen und nervösen Menschen gesehen. Kein Tagesmarsch war ihm lange genug, und bei jeder Teerast brachte er mir sein Gewehr und fragte, ob es noch in Ordnung sei – allerdings mit Recht, denn der Arme konnte am wenigsten reiten, war noch nie zuvor bei nassem Wetter draußen gewesen und lag deshalb am häufigsten in einer Kotlache und brachte Sand und Schlamm in seinen Gewehrlauf, obwohl er, wie es alle tapferen chinesischen Soldaten damals hielten, einen dicken Stöpsel in der Mündung seines geladenen Gewehres stecken hatte.

Unterhalb der Ebene Niendorba wurde das Re tschü-Tal enger. Die Talsohle blieb morastig. Sie führte uns genau nordwärts. Am 26. August sahen wir während des Marsches in der Ferne einen Reiter. Mein Ba tsung, der als Spitze vorausgeritten war, kam mit dem Rufe zurückgesprengt: »Das Banner, das Banner, öffnet das Banner!« Sein Tschemo tscho, der bei mir und dem Troß geblieben war, fuhr in die Falten seines Pelzmantels, brachte nach einiger Zeit eine mehrere Quadratmeter große rote dreieckige Flagge heraus und streifte sie über seine Lanze. Mir aber rief der Ba tsung zu: »Bu pa sieng scheng, keine Angst, Frühergeborener, es wird uns nichts geschehen. Das Banner der Tschang la-Miliz flattert hoch im Wind.« Beim Näherkommen entpuppten sich die feindlichen Reiter, die der Ba tsung erspäht hatte, als Eilboten, als ein mohammedanischer Soldat vom Militärlager in Täwo kiang tsʿa, der von einigen Tibetern begleitet wurde. Die neuesten Nachrichten vom »Krieg« lauteten wie die alten: die Täwo wollen nicht nachgeben, und die achthundert Mann aus Se tschuan wie die zweitausendzweihundert Mann aus Lan tschou fu befinden sich wohl und warten und verhandeln (»schang leang«).

Um Mittag des 28. August stießen wir auf die ersten Bewohner, 96 km von dem Grenzwall bei Hoang schen kwan. Wir hatten die Nomadengemeinde Bân yü erreicht. Auf den beiden Ufern des Re tschü, rechts und links von einer Furt, standen in dichten Gruppen zweihundertdreißig schwarze Zelte verteilt. Das Lager lag 3565 m hoch. Das Tal war zur nahezu 2 km breiten Ebene geworden, in die sich der Fluß 5 m tief eingegraben hatte. Mit Krüppelgehölz waren die Flußschlingen bestockt. Die umliegenden Höhen waren 400 m höhere Wiesenberge aus nahezu O–W streichenden Sandsteinschichten.

Der Fluß und sein Tal entführte mich immer weiter nach Nordnordwesten. Alles Land, in dem ich mich befand, war noch unerforscht, denn hier waren vor mir nur die beiden unglücklichen englischen Offiziere Watts-Jones und John Grant Birch gewesen Captain Watts-Jones und John Grant Birch reisten im Mai 1900 in achtzehn Tagen mit gemieteten Yak von Sung pan ting nach Tao tschou mit fünfundzwanzig chinesischen Soldaten und fünf Dienern. Da die Tagebücher dieser Reise bei der Ermordung der Reisenden verloren gingen (siehe S. 62), so finden wir auch in J. G. Birch, »Travels in North and Central China«, London 1902, diese Strecke der Reise mit nur wenigen Linien erwähnt. Ich kämpfte einen harten Kampf mit dem Tsung ye, der mich auf dem kürzesten Weg nach Tao tschou abschieben wollte. Wozu aber war ich denn hierhergegangen? Wozu hatte ich alle die neuen Widerwärtigkeiten auf mich geladen? Nach allen Anzeichen mußte der Hoang ho nur wenig westlich von meinem Wege zu finden sein. Aber jedesmal, wenn ich eine mehr westliche Richtung vorgeschlagen hatte, sollten endlose und undurchdringliche Sümpfe im Wege liegen.

Um den Mittag des 29. August kochten wir unseren Tee in Bân yü rGensa, den Winterhäusern der Bân yü-Nomaden. Das Re tschü-Tal ist dort viele Kilometer breit und baumlos. Auf weite Strecken liegt der Kalkstein- und Sandsteingrus, der den Grund bildet, blutt und bloß. Nicht weitab von den wirren Flußschlingen des Re tschü haben sich die Bewohner aus Tannen- und Thujastämmen Schutzhäuser gebaut, in denen sie alljährlich von Mitte November bis Mai hausen. Die Behausungen stehen dicht zusammengedrängt, so daß nur zwei gedeckte Torwege aus ihnen und aus den in der Mitte befindlichen Viehkralen nach außen führen. Die Häuser sind ganz nieder, so daß ich oft nicht aufrecht stehen konnte. Die Wände sind aus Reisig geflochten, mit Erde beworfen und alle Ritzen von zarter Frauenhand mit Kuhdung bestrichen. Die Dächer sind flach und aus Lehm und Sand. Nur selten entdeckt man an einem Gebäude eine Fensterluke. Der Rauchabzug im flachen Dach – vielfach durch einen kleinen Aufbau vor dem Eindringen des Regens geschützt – muß auch wie im Zelt als Lichtschacht dienen. Wohl sind im Innern sogar Abteilungen und Ställe für Zickchen und Kälber vorgesehen, aber alles ist eng und muffig und voll von Pilzen und Schwämmen; es sind die schlimmsten Wohnhäuser, die man sich ausdenken mag.

Das Dorf war völlig ausgestorben; in den Sommermonaten hält sich kein Hüter darin auf. Wir kochten unseren Mittagstee im offenen Binnenhof. Obwohl es stark regnete, mochte niemand in die Häuser sitzen. In ihrem Innern fand sich kein trockenes Plätzchen. Die Tschang la-Leute rissen das trockenste Holz, das sie finden konnten, von den Wänden und zerstörten dadurch mehrere Gebäude. »Die Bân yü sind Räuber. Warum soll ich nicht nehmen, was keiner hütet«, bekam ich als Antwort auf meinen Einspruch. Als wir weiterritten, schleppten sie noch 2 Zentner Holzwände für die nächsten Lager mit. »Weiter unten gibt es kein Holz mehr, und Dung brennt nicht bei dem nassen Wetter.«

Unser Weg, die Schar ba-Karawanenstraße, war seit Sung pan ting in NNW-Richtung gegangen, am 30. August aber bog ich entschlossen nach Südwesten ab, als ich auch den Re tschü einen solchen Bogen beschreiben sah. Mein Tsung ye schimpfte und wetterte bei jedem Schritt, da der gerade Weg nach der Stadt Tao tschou weiter in nördlicher Richtung durch das Land der Hsi fan tse-Stämme Aschidi und Sare (s wie franz. z) führte. Doch wagte er nicht, seine Drohungen auszuführen und mich zu verlassen.

Die Hügel wurden, je weiter flußab wir dem Re tschü folgten, immer flacher, sie versanken in breiter und breiter werdenden, sumpfbedeckten Sandebenen, durch die sich alle Wasserläufe in gewaltigen Schlangenlinien wanden. Während des Marsches sahen wir von Süden die Mäander des Me tschü, der größer und wasserreicher als der Re tschü sein soll, und in den sich der Re tschü ergießt. Nahe am Zusammenfluß liegt das Gelugba-Kloster Da tsʿa gomba, zu dem vierzig Mönche gehören. Südwärts wohnen die Doma-Tibeter, die Stifter des Klosters; sie sind ein Stamm von rund dreihundert Familien. Die Bewohner scheinen in erster Linie ihre Toten in den Fluß zu werfen. Ich wurde an diesem Tag mehrfach auf Mani-Flaggen aufmerksam gemacht, die über das Flußufer hingen und einen Platz bezeichneten, wo eine der nackten und zusammengebundenen Leichen versenkt worden war.

Der Kampf mit den Morästen wurde immer noch schlimmer. Die Umwege um die großen Wasserlöcher nahmen kein Ende. Wir hatten es alle aufgegeben, Stiefel und Hosen zu tragen, da wir ein zu amphibisches Leben führen mußten. Zweimal versuchte ich vergebens über den Me tschü zu gelangen. Die 100 m breiten Fluten waren schon einen Schritt vom Ufer über mannstief. Notgedrungen mußte ich mich am 31. August entschließen, wieder nach Nordwesten zu schwenken. Schon früh am Tage trafen wir auf Herden und Nomaden und ritten durch eine Gasse von schwarzen Zelten. Wir erregten dort wenig Aufsehen. Man war mitten im großen Umziehen und vollauf mit sich selbst beschäftigt. Kein Hund kläffte uns an, da alle Haushaltungen durcheinandergekommen waren. Mit Mühe brachte ich heraus, daß wir zum Läwa-Stamme gekommen waren. Die neue Zeltstadt war eben im Entstehen, und jede Minute brachte neue Haufen von Pferden, mit Kisten und Ballen beladene Yak und Scharen von Schafen, die triefend naß um eine nahe Bergnase bogen.

Unser Weg führte uns an allen den umziehenden Haufen des etwa fünfzehnhundert Köpfe starken Stammes vorüber. Barfüßige Weiber und Männer hockten auf ungesattelten Pferden und trieben ihre Tiere mit rauhem Geschrei vorüber. Männer und Weiber steckten nur in großen Schafpelzen, die sie bei der Arbeit bis zur Hüfte hatten herabgleiten lassen, um besser zufassen zu können. Die nackte Brust der kraftvollen Nomadenfrauen bedeckten zwei breite, mit Korallen, Türkisen, mit Silber- und Muschelknöpfen benähte Bänder, die wie die Spangen eines Kürassierharnisches von der Schulter herabliefen und sich vorne in einem schweren Messingstück vereinigten, das seinerseits am Gürtel festgehalten wurde. Zwei ebensolche Bänder liefen den Frauen am Rücken hinab; mit ihnen waren ihre vielen kleinen Haupthaarzöpfchen verbunden. Hinter einem niederen Bergsattel führte der Weg durch einen 4½ km breiten Seitenast des großen Me tschü-Sumpfes, der sich westlich unseres Weges breitmachte. Grundlose Löcher und breite Stellen, wo schwimmende Wasserpflanzen ein lästiges Hindernis bildeten, wechselten mit Inseln, auf die sich heulende Hunde gerettet hatten; die Tiere stolperten über Dünenreste, auf die sich vor Kälte zitternde Schafe angstvoll flüchteten und drängten. Mitten durch das Tohuwabohu des wilden Umzugs mußte unser Häuflein seine »Straße« ziehen. Ich mußte an meinen Freund Dyoba Dyentsen aus Barun denken, der mir vorjammerte, Nomade zu sein und immer wieder umziehen zu müssen, sei ein ganz scheußliches Leben. Der Hirtenberuf ist immer für den Menschen nur ein Notbehelf gewesen. Im Durchschnitt betrug die Tiefe des Sumpfes nur 0,60–0,70 m, doch war bald kein Fleck mehr an uns trocken. Die Reittiere gerieten mehrfach in Löcher, durch die sie durchzappeln und schwimmen mußten. Ein Maultier, das einen Teil der Platten trug, stürzte so unglücklich, daß zwanzig Schachteln belichtete Platten verdarben.

Im Kreis um einen niederen Hügel fanden wir jenseits des Sumpfsees noch drei Dutzend Zelte, die den früheren Lagerplatz bezeichneten, Zwei Sung pan-Händler, Freunde meiner Begleiter, zankten sich mit dem Häuptling, weil er auch ihre kostbaren Teelasten dem gefährlichen Transport durch den Sumpfsee aussetzen wollte. Unfern von diesen Zelten hielten wir an und suchten unsere Sachen zu trocknen.

Der 1. September brachte uns nach unendlichen Windungen, in denen wir den grundlosen Sümpfen auswichen, zu dem der Luftlinie nach gar nicht fernen Kloster Rao gomba, das am Südabhang eines kleinen obo-geschmückten Hügels liegt und ein paar Dutzend Mönchen des Läwa-Stammes als Wohnung, als Versammlungs- und Kultstätte dient. Viele Priestereleven zwischen zehn und vierzehn Jahren trieben sich um die Häuser und Zelte herum, in denen außer den Mönchen noch einige Alte und Kranke hausten. Südlich vom Kloster ist das rGensa, der Winterplatz der Läwa-Nomaden. Die Winterhäuser dieses Stammes sind jedoch während des Sommers nicht als Häuser zu erkennen. Alles Holz, das als Dach oder Wand zum Hausbau notwendig ist, wird im Frühjahr in die Erde vergraben, damit es nicht von Fremden als Brennstoff benutzt werden kann. Hier gilt das Bauholz schon für kostbar, denn drei Tagereisen weit muß es in die holzarme Gegend geschleppt und obendrein dem Nachbarstamm abgekauft werden.

Rao gomba, wenig berühmt als Heiligtum, ist wegen seiner Fähre über den Me tschü wichtig. Wenige Schritte von den zerstreuten Häusern der Mönche liegt ein gut gebautes Fährboot von der bekannten Kistenform Nordchinas und der Hoang ho-Schiffer. Wir benutzten dieses am 2. September, nachdem ich alle entbehrlichen Gegenstände, alle meine Kisten im Hause eines Priesters verstaut hatte. Unter der Führung eines alten Läwa-Tibeters, der ausgemergelt wie eine Mumie aussah, ging's nur mit dem Tsung ye, mit einem der Tschang la-Führer, mit Brdyal und Tschemotscho nach Süden. Über den Me tschü hinüber zogen das Kistenboot unsere Pferde, die über die ganze Breite des Flusses schwimmen mußten. Das Wasser steht beinahe still. Drüben wurde rasch gesattelt, und ohne viel Umstände und Umwege brachte uns der Führer über einen 2 km breiten Sumpf, auf dessen nördlichem Ufer die Gedu-Nomaden, auf dessen südlichem die Chamä sitzen. 7 km weit ging es später schnurgerade durch ein Hügelland nach Süden; wenig weiter im Westen lag das Stammeskloster der Chamä. Rhabarberbüsche mit 3 m hohen Blütenständen waren die einzigen höheren Gewächse. Sie gehören einer Art an, die dem Rheum tanguticum ähnlich sieht. Die Knollen werden hierherum selten ausgegraben, weil es keine Möglichkeit gibt, sie ohne Zutritt der Sonne zu trocknen. Einzelne hohe grasbewachsene Dünenreihen standen dicht neben grundlosem Sumpf. Sie sind die Zeugen des Winterzustandes der Gegend, wenn Staubtrombe auf Staubtrombe über die vereisten Flächen saust. Am Nachmittag führte uns der Alte durch das Botsong tschü, einen Sumpfsee von 3 km Breite und mir unbekannter, jedenfalls sehr großer Längenausdehnung. Er zeigte auf weite Strecken völlig offenes Wasser zwischen Binsen, Riedgräsern und schwimmenden Wasserpflanzen. Die Luft hatte +9,5°, aber die Wassertemperatur war trotzdem infolge der starken Bestrahlung des flachen Wasserbeckens +14,5°. Es war darum gar nicht so unangenehm, daß wir auf Anraten des Führers vor dem Betreten des Sees alle wichtigen Sachen, Instrumente, Feuerzeuge u. dgl. in unsere Hosen gebunden und diese um den Kopf geschlungen hatten und so, abgesehen von dieser Kopfbedeckung, wie uns der Herrgott geschaffen, unsere Pferde durchs Wasser zogen oder uns an ganz tiefen Stellen an den Schweifen der Tiere durch den See ziehen ließen. Der Abend sah uns etwas zähneklappernd zwar, aber vergnügt bei den Chamä kadya-Zelten, in deren Nähe wir uns zum Schlafen niederlegten. Die schwarzen Zelte standen hier immer zu etwa einem Dutzend in einem großen Kreis, in den bei Nacht die Herden, die vielen Schafe und die wenig zahlreichen Yak getrieben wurden.

Die Nachttemperatur war +3° gewesen, und ein Ritt nach Süden von nur zwanzig weiteren Kilometern (der Luftlinie nach gemessen) brachte uns am nächsten Morgen nach So tsong gomba, dem Kloster der Tangsker-Tibeter. Dicht neben den zerstreut liegenden Häusern des Klosters rauschte der Hoang ho.

Es war der erste strahlend schöne Tag. Am Morgen hatten noch lange Zeit dichte Nebelschwaden die Hügel verhängt. Als wir aber um die letzte Ecke bogen, lag der geheimnisvolle Strom frei vor uns. Ich zitterte vor Freude und Erregung ob dem gewaltigen Panorama, das zu sehen mich so viele neue Anstrengungen gekostet hatte, das ich aber nun voll und ganz genießen und in mich aufnehmen konnte.

In Bögen von gigantischem Ausmaß kamen die trüben, schon hier gelblichgrauen Fluten des »Gelben Stromes«, versunken in Alluvionen, von einem fernen Gebirge, weit aus Südwesten (mit 250° nach der Magnetnadel) auf unseren Standort zu, um nun ganz plötzlich die Richtung eines breiten Zuflusses, der von Südsüdosten hereinströmt, aufzunehmen und zusammen mit dessen reineren Wassern die Mäander nach Nordwesten zu kehren.

Gerade an dem Scheitel der Kehre liegt das Kloster So tsong gomba, das eine Fähre über den Hoang ho und über den großen Nebenfluß, den Ga tschü (Weißen Fluß), unterhält. Nirgends in der Umgebung dieses wichtigen Wendepunkts, in dem das Niveau des Flusses 3430 m über dem Meere liegt, sind höhere Berge, und nie vorher hatte ich einen so weiten und prächtigen Ausblick über den Ma tschü. Es war für mich der denkwürdigste Punkt an dem 4470 km langen Riesenstrom, von dem ich im Laufe der Jahre 2300 km mit eigenen Augen gesehen und einen sehr großen Teil davon zu Papier gebracht hatte Die Kehre liegt nach meinen Beobachtungen in 102° 15' 36" östl. v. Gr. und 33° 33' 30" nördl. Br.. Im Osten, an der Außenseite des Scheitels, stößt der Strom an eine Terrasse, auf der das Kloster 3448 m hoch liegt; hinter ihr erheben sich mäßig hohe Grashügel.

Der Mittag und Nachmittag des 3. September blieb vom herrlichsten Wetter begünstigt. Es war windstill in der Steppe und mollig. Nur wenige Haufenwolken schwebten langsam auf und ab wogend aus Westen her, und auch der Monsunwind, der sich unter der westöstlichen Oberströmung zu erkennen gab, brachte nur seltene Wolken aus dem fernen Tiefland herauf. Die Maximaltemperatur betrug +13,2° und kam – wie meist – um drei Uhr mittags zustande; um diese Zeit hatte das Hoang ho-Wasser 10,6°. Meine Begleiter saßen mit nacktem Oberkörper am Waka und genossen die herrliche Sonnenbestrahlung. Mit den Klosterleuten gab es gegen Abend etwas Verkehr. Mit dem Abt (Tʿsche ba) tauschte ich einen Khádar und Geschenke. Man hatte ihm gesagt, ein höherer chinesischer Mandarin sei angekommen, und deshalb eilte er persönlich zu uns, um uns Tschürra zu bringen. Er ließ sich aber nicht täuschen, erkannte mich natürlich sofort und schnitt mir keine allzu freundliche Grimasse.

Zum So tsong-Kloster gehören hundertfünfzig Gelugba-Mönche, doch pflegen einzelne auch den weniger strengen weißen Kult (Saskya) mit seinen nur wenig verschiedenen Anrufungen und Handgriffen. Es nennt zwei Huo fo ye sein eigen. Der ältere war fünfzig Jahre alt und empfing uns mit freundlichem Lächeln auf den Lippen, als wir ihm Butter, ein Geschenk an Tee und etwas Geld brachten. Er wird gerühmt für seinen Eifer im Rezitieren von Gebeten, machte aber auf mich einen kindischen Eindruck. Er lebte wohl nur für Gebethersagen und Gebetelesen. Den Tsung ye beruhigte er über den Ausgang unserer Unternehmung, und jedem von uns schenkte er ein farbiges Seidenbändchen, das er mit seinem heiligen, durch vieles Gebetelesen gekräftigten Odem anhauchte, und das meine Begleiter sich darum sogleich um den Hals banden, um sich vor Krankheiten zu schützen. Sie nahmen das bunte Fetzchen kniend mit vorgestreckten Händen, wie ein Schutzflehender auf antiken Bildern dargestellt ist, in Empfang.

Wie alle die Klöster im Zwölf-Bu-Land Die Stämme, denen ich in den letzten Augusttagen in den Weg lief, Läwa, Chamä usw., werden als die 12 Bu oder osttibetisch »Tscheni Bun« bezeichnet und zusammengefaßt. Sie gehören zum alten Reich des Mongolenfürsten von Labrang gomba. Mit dem Niedergang der Mongolen zu Beginn des 18. Jahrhunderts rückte hier neben die weltlichen Herrscher mehr und mehr die klösterliche Macht von Labrang gomba., hat So tsong gomba keine Mauer, doch scheint dies kein Zeichen für den Klosterfrieden zu sein; die Klöster des Nordens haben überhaupt selten Mauern. Die Mönche klagten unverhohlen, daß sie sich keine Pferde halten könnten, weil sie ihnen stets gestohlen würden. Das Kloster liegt mitten in die kahle, freie Prärie hingegossen. Nur in unmittelbarer Nähe der Häuser und unter der Pflege der Mönche haben hier einige Bäume alt und hoch werden können.

Auf die starke Bestrahlung folgte in der Nacht eine ebenso starke Ausstrahlung der Wärme, und die Temperatur ging auf ½° Kälte herunter. Da wir kein Zelt hatten, begannen wir frühzeitig mit dem Teekochen, um uns etwas zu erwärmen. Schon ehe der Tag graute, begann ein Kampf mit dem ungeduldigen Tsung ye, der seinem Ärger Luft machend ausrief: »Nun hast du einen ganzen Tag die ›Hoang ho wan‹ (die Wende des Hoang ho) gesehen. Du mußt jetzt rasch nach Tao tschou reiten.« Zu gerne wäre ich der breiten Yakstraße gefolgt, die an dem Gelben Flusse abwärts führt. Es ist eine Straße, die vielfach die Ma tang-Händler begehen, um ihre Teekisten zu den »Mahʿahʿkana« und den Banag, den Zelten des Kuku nor, zu bringen. Man gelangt von So tsong gomba nach drei Tagen an den Ör tao Hoang ho, den »zwei Stück Gelber Fluß«. Die Chinesen bezeichnen damit den Zusammenfluß des Ma tschü-Hoang ho mit dem (tibet.) Me tschü, dem sogenannten unteren Fluß. Angeblich soll der Me tschü bei seiner Einmündung so groß wie der Hoang ho selbst aussehen, so daß man nicht unterscheiden könne, welcher von den beiden der tonangebende Strom sei Tatsächlich hat der Me tschü aber immer nur einen kleinen Bruchteil der Wassermenge des großen Ma tschü.. Ähnlich nahm sich bei So tsong gomba auch der Ga tschü aus. Von ferne betrachtet, war nicht ohne weiteres festzustellen, welcher von beiden der Hauptstrom war. Nur war der Ga tschü, wie schon sein Name sagt, der weiße, der helle, der klare, er floß ganz langsam, während der Ma tschü schon so trüb war und durch seine große Geschwindigkeit auch hier schon so viele Verunreinigungen suspendiert erhielt, daß die Wasser unterhalb der Vereinigungsstelle in 15 cm Tiefe bereits eine weiße Scheibe nicht mehr erkennen ließen.

Ich wehrte mich, soviel ich konnte, um nicht wieder denselben Weg nach Rao gomba reiten zu müssen. Allein mein Läwa-Mann erklärte – wohl auf Betreiben des Tsung ye–, daß das Bo tsong tschü zurzeit an keiner anderen Stelle durchritten werden könne. Er blieb sogar bei dieser Ansicht, als ich in meinem Mißtrauen den Führerlohn erhöhen wollte. Damit gewann es der Tsung ye. Der Abend sah uns bereits wieder mit unseren Freunden vereint in Rao gomba.

Wenn Tibeter reisen, so wird stundenlang ein eiliger Schritt angeschlagen, so daß der Durchschnitt in der Minute 160–180 Pferdeschritte beträgt und die nicht gerittenen Lastpferde mit ihren 40–50 Pfund auf dem Rücken in Zuckeltrab fallen. Ein freier Trab in unserem Sinne wird nicht geritten. Er gilt auf dem steine- und löcherreichen Boden für zu anstrengend und gefährlich für die Fesseln. Unterwegs wird die Zeit zum Beten verwandt. Auf diesem Heimweg, bei dem ich meine Kartenmappe zugeklappt hatte und im großen Haufen mitritt, war es mir, als umschwärmte mich ein emsiges Bienenvolk. Alle beteten und zählten an ihren Rosenkränzen. Tschemotscho plapperte seine Bönbo-Anrufung: »adgar sale omda aya ame hung adgar sale omda ...« so rasch, daß ich immer nur an meinem Ohr: aya omo hung ag–a–saléwe ... vorüberrauschen hörte. Brdyal wie unser Leutnant begnügten sich mit der Nima- und Gelugba-Anrufung: »Om mani padme hung« und einigen langen: »Lama lhasdia sum tschiu ...!« Beim Teekochen aber wurden vom Läwa-Führer der Amne Matschen, der Schar Dong re und noch einige Bergriesen angerufen, die auch hier noch eine wichtigere Rolle spielen als die Buddha.

Ich blieb noch einen ganzen Tag bei Rao gomba liegen, um die Tiere zu pflegen. Noch immer gingen fünf Stück infolge der vielen Sumpflöcher und -gräben stocklahm, und alle hatten Ruhe sehr nötig. Wie ein Kind stampfte Wang Tsung ye mit den Füßen auf den Boden, als ich am Morgen den Befehl gab, die Tiere nicht zu satteln, sondern auf die Weide zu treiben. Aber ein guter Schutzengel ließ mich trotz der Flüche des jungen Herrn nicht anderen Sinnes werden, er muß es auch gewesen sein, der mir die vielen Pferde lahm machte. Seine Vorsehung merkten wir freilich erst am Tage darauf.

Der Weg von Rao gomba nach Tao tschou führt einen ganzen Reittag genau nach Norden bis Lhamo se und von dort drei lange Tage in nordöstlicher Richtung. Zuerst hat man ein sumpfiges Talland von 15 km Breite zu durchreiten, die Niederung des Me tschü, der aber bald seine großen Mäander in eine westliche Richtung dreht. Man folgt dann dem nDam tschü, einem Nebenfluß des Me tschü, aufwärts. Nachdem man ihn an der Furt rDo ro überschritten hat – das Flüßchen war dort 18 m breit und 1,3 m tief, und die Furt ist, wie ihr Name sagt, steinig –, gelangt man in die Ebene Nima long oder Nima rung. Dieses Gebiet gehört dem Zwölf-Bu-Stamme Radang mit seinen nicht ganz zweihundert Familien. Es ist ein ausgezeichnetes Weideland, ganz selten nur ragen kleine Hügelwellen aus der morastigen Fläche.

Wir hatten eben die rDo ro-Furt überschritten und beschäftigten uns mit Stiefel- und Hosenanziehen, als drei Reiter auf schnittigen Pferden sich uns näherten, ein Herr, ein Priester und ein Knecht. Der Knecht hatte ein Handpferd am Zügel, das ein paar Decken, sowie Teekanne, Kochkessel und Mehlsack trug. Der Herr hatte sich einen schönen Pelzhut aus Luchsfell über die Ohren gezogen, trug eine blaue Pulo-Schaube mit weißen Kreuzchen darauf und mit 20 cm breiter Borte von Yün nan-Leoparden; sein linkes Ohrläppchen zog ein schwerer goldener Ring so stark in die Länge, daß noch ein Lederriemchen als Hilfstragkraft über die Ohrmuschel laufen mußte. Tschemotscho erkannte den Herrn und rief ihn an, als er schon stumm und mit finsterer Miene an uns vorbeigeritten war. Es war der Bon von Chamä. Er kam aus dem Soldatenlager von Täwo kiang tsʿa. Alle Herren der Zwölf-Bu waren von dem Sung panschen Offizier geladen worden, um den Krieg beendigen zu helfen. Vor zwei Tagen hatten die von Täwo kiang tsʿa klein beigegeben, und der Bon war jetzt auf dem Heimweg. Die von Radang aber hatten nach der Beilegung der Täwo-Sache 400 Tael von dem Lan tschouer Hsie tai verlangt. Dieser Oberst hatte geduldet, daß seine Soldaten das Kochholz aus den Häusern, aus den Wänden und Dächern der Radang-Winterwohnungen rissen, anstatt es sich im Walde zu suchen. Der Hsie tai hatte die Radang wegen ihrer Forderung angelacht, und da hatten die zweihundertachtzig Krieger des Stämmleins sich gestern aufgemacht, hatten die dreitausend Kan su- und Se tschuan-Soldaten angegriffen, mit Steinwürfen, mit Peitsche und Luntenflinte hinter die massiven Steinwälle ihres Lagers gejagt und der Kavallerie nach diesem Handstreich die Pferde weggenommen. Mit neunundachtzig Beutepferden kamen sie heim zu ihren Zelten, die auf der Nima long östlich des kleinen Sees Mou tsʿo lagen. Freilich, so genau erfuhren wir zunächst den Sachverhalt vom Bon noch nicht. Im Durchreiten durch den Fluß klang's nur zu Tschemotscho: »Bist du denn verrückt geworden? Mit so wenig Leuten kannst du Radang doch nicht in den Rücken kommen? Oder weißt du denn nicht, daß hier gekämpft wird? Hört ihr nicht das Schießen? Schaut doch nach Norden an den Fuß der Kalkberge. Seht die lange Linie, seht den Steinwall, den die Weiber und Kinder von Radang hinter dem Rücken der Kämpfenden errichten, hinter den dunkeln Gruppen, aus denen heraus die weißen Rauchwölkchen sich lösen. Die Chinesen wollen ihre Pferde wieder. Wenn ihr euch von Radang erwischen laßt, so werdet ihr diesen willkommene Geiseln sein, und wenn sie Tote haben, so werden sie Rache an euch nehmen.« Und vom anderen Ufer des nDam tschü klang's noch zu uns: »Und recht hat der Radang.«

Dem Tsung ye war kaum ein Wort verdolmetscht worden, da riß er sich schon seinen schönen, rotsamtenen Waffenrock vom Leibe und stopfte ihn in meinen Kleidersack. Noch schlimmer ging's unserer großen roten Fahne. So schnell mußte sie von ihrer langen Lanze herunter, daß ihr Tuch in Fetzen ging, und Tschemotscho bückte sich flink und drückte sie in ein Hasenloch am Wege. Ma sche tschangs, des Korporals, schöne rote Uniform mit den roten Frackschößen wurde schlimm zerknüllt zwischen die Holzstäbchen seines großen Parapluies gezwängt; dazu entfuhr ein gräßlicher Fluch seinen Lippen, daß sein Herr ihm außer dieser Waffe gegen den Regen nichts anderes mitgegeben habe. Das Gefecht am Rande der Nima long, an dem Fuß der Kalkberge nahm inzwischen mit viel Pulververschwendung und viel Geschrei seinen Fortgang. Die Chinesen waren noch in der Nacht aus ihrem Lager aufgebrochen, waren dem Geku-Tal gefolgt und hatten jetzt, als wir sie zu Gesicht bekamen, einen Graspaß in den Kalkbergen überschritten, von dem aus sie die Hochfläche Nima long und die Ebene, in der der nDam tschü und der Me tschü fließen, übersehen konnten. Mit dem Glase sah ich deutlich ihre roten Röcke, sah, wie sie zögerten, den schwach geneigten Hang hinabzusteigen, wie nur wenige Beherzte etwas weiter rechts dem flachen Grund eines trockenen Wasserrisses folgten, wie dagegen die Tibeter, mit ihren scharfen Augen jeden Vorteil erspähend, von Stein zu Stein schlichen. Wir waren nicht mehr ganz 2 km von den Tibetern entfernt, als wir im rechten Winkel nach Westen abbiegen konnten. Ganz niedere Hügel deckten uns gegenüber den Zelten von Radang, an denen wir auf etwa 500 m vorbeikamen. In der Mitte eines großen Kreises schwarzer Zelte standen die Pferde angepflöckt, die den Chinesen geraubt worden waren. Die Yak- und Schafherden aber ließen die Radang-Leute, als ob es Alltag wäre, auf den Höhen, durch die wir ritten, grasen. Wir sahen nur zwei Greise und zwei Priester als Hirten.

Wir ritten am Ostende des Mou tsʿo vorbei, eines schönen blauen Wasserspiegels, der sich 3 km weit nach Nordwesten zieht. Unweit seines Westendes konnte ich den Rauch der Mou- (Muru-) Zelte erkennen. Im Nordnordwesten des Mou tsʿo liegen die Winterhäuser des Mou Stammes und nicht allzu weit davon Gamo rgendya, das Stammeskloster. Hinter dem Mou tsʿo und seinem Sumpf, der bei uns zwei Stürze verursachte, ging's in einem Wiesental aufwärts in die Kalkberge hinein.

Wir waren um halb zwei Uhr auf einem Sattel des Kalkgebirges, das hier N 78° W streicht, in 3705 m Höhe. Man sah von dort aus auf die gut ausgetretene Straße nach Lhamo gomba. Sie führte nach Überschreitung zweier kleinen Schluchten, die noch nach Westen zum Hoang ho abbogen, über einen zweiten Sattel von 3635 m, der die Wasserscheide zwischen Hoang ho und einem Fluß von Täwo kiang tsʿa bildet. Das Kalkgebirge lag als erhöhtes Plateau neben dem Sumpfland und seinen Sandsteininseln.

Als wir uns dem ersten Passe näherten, wurde es auf einer Anhöhe daneben lebendig. Pferde wurden hinter einen Hang getrieben, und wir entdeckten einige nackte Menschen. Beim Weiterreiten wurden wir von ihnen angerufen. Auf ein rauhes: »Arro! Halt! Wer da? Woher? Wohin?« gab ihnen Tschemotscho die beruhigende Antwort: »Somo-Leute sind wir und geleiten einen Huo fo ye nach Labrang.« Es war ein Seitendetachement von Radang, das seine Feinde der Taktik für fähig hielt, eine Umgehung auszuführen und ihnen in die Flanke zu fallen. Weil kein Chinese kam, so hatten die Krieger einstweilen die Kleider abgelegt und ein Sonnenbad genommen. Während des Verhörs bebte der arme Tsung ye für mich, und noch den ganzen Nachmittag konnte er sich nicht beruhigen. Er peitschte jetzt mit aller Gewalt auf die Lastpferde. Doch erreichten wir erst mit einbrechender Dämmerung das Tal, in dessen Grunde das Kloster Lhamo gomba träumt. Das schöne Wetter war wieder vorüber, Regen und Schnee hatten eingesetzt und hielten die halbe Nacht an.

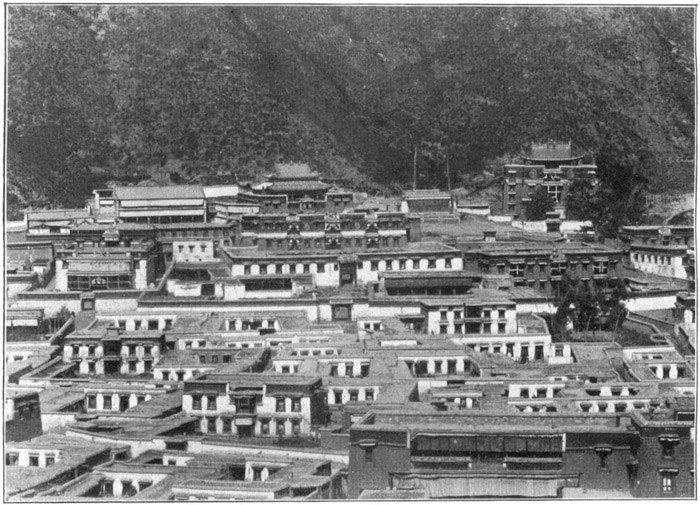

7. September. Von unserem Lager waren es nur mehr 2 km bis zu den Häusern des Klosters, das 3375 m hoch liegt. Zuerst erreichte ich einige Dutzend holzgebaute Laienhäuser, die wie alte Schweizer Heustadel am Bachrand stehen, und entdeckte da, daß das große Lhamo se aus zwei getrennten Klöstern zusammengesetzt ist, für die ich die beiden Namen Sä tschi gomba und Gerdi gomba erfuhr. Das südliche zählt zu Se tschuan, das nördliche zur Provinz Kan su. Zu den zwei Klöstern sollen zusammen siebenhundert Akkas gehören; für gewöhnlich freilich wohnt auch hier kaum die Hälfte, die anderen leben zerstreut in den Zelten der Nomaden. Die Gebäude des südlichen der beiden machen einen besonders guten und sauberen Eindruck. Seine goldenen Dächer und Dachknaufe und seine roten Linien heben sich aus einem dunkeln Hochwaldrahmen, der im Hintergrund eines Seitentals aufsteigt. Weiße Felszacken krönen die grünen Gebirgshänge, drohen als Türme und Bastionen und geben der engen Schlucht, in die sich das Kloster hineinklemmt, ein fremdartiges, ein geheimnisvolles, die Anwesenheit von Göttern und guten »bTsan« verratendes Ansehen. Sie haben fromme Schauer bei den Tibetern ausgelöst und den blühenden Wallfahrtsort der Gelugba-Lehre geschaffen. Sogar eine warme Quelle lassen die guten Kobolde hier hervorsprudeln.

Bei Lhamo se biegt der muntere Klosterbach, der schon fern von Westen aus dem Grasland herkommt, für 2 km nach Norden um, um sodann wiederum im rechten Winkel nach Osten zu drehen. Nicht allzu weit von der zweiten Umbiegungsstelle liegt das kleine Kloster Kosaniba. Dahinter sind die Winterhäuser der Radang, und dort stießen wir an der Grenze der Waldzone auf die Standlager der chinesischen Truppenmacht, rundliche Steinwälle mit schlechten Schießscharten, in deren Innerem die Chinesen in dürftigen Zelten und Baracken wohnten. Die Offiziere und Soldaten waren jedoch noch zum größten Teil im »Krieg« gegen Radang, nur der Höchstkommandierende von Se tschuan mit achthundert Mann war nicht mit ins Feld gezogen. Die Zurückgebliebenen waren verärgert und in gereizter Stimmung und ließen es mich auch unzweideutig fühlen, daß sie von meinem Kommen sehr wenig erbaut waren. Auch das Verhältnis der beiden Provinzialkontingente zueinander ließ viel zu wünschen übrig. Der Angriffsplan gegen die Pferdediebe war wenig auf kriegerische Lorbeeren zugeschnitten. Das bessere Teil der Tapferkeit ist Vorsicht. Die chinesischen Offiziere wagten nichts selbständig zu unternehmen, schielten stets hilfebedürftig nach ihren Vorgesetzten und den Wünschen der Zentralregierung, die mit ihren Befehlen offensichtliches Mißtrauen in das Können ihrer Untergebenen an den Tag kehrte. Die Kan suer Soldateska war auf erbitterten Widerstand gestoßen und wollte von nun an bloß noch Scheinangriffe ausführen, währenddem der Führer der Sung pan-Soldaten, der sich in diesem neuen Handel neutral verhielt, die Rolle des Maklers zu spielen dachte. Auch der Krieg gegen Täwo kiang tsʿa (geschrieben: Täo rgya mtsʿa), das achthundert Krieger zählen sollte, war nur durch »schang leang« beendigt worden. Wohl waren die Führer von vornherein ganz richtig beraten und hatten von oben her, von der offenen und waldfreien Steppe aus und nicht etwa auf dem direkten Wege in die Schluchten von Täwo einzudringen versucht. Weil aber beim ersten Vormarsch fünfzehn Reiter des Vortrupps in einen Hinterhalt gefallen, teils niedergemacht, teils gefangen worden waren, so wurde während der Sommermonate nur noch mit Drohungen gearbeitet, bis endlich mit Hilfe der umwohnenden Häuptlinge wieder durch die bloße Anwesenheit der Truppen das »sche tsing schuo hʿau leao«, d. h. die Sache ins reine geredet worden war. Die Täwo willigten in eine teilweise Entwaffnung ein und lieferten hundert Schwerter, fünfzig Gabelflinten und fünfzig Lanzen aus, durften jedoch die Waren im Werte von 12 000 Unzen Silber behalten, die sie den chinesischen Kaufleuten geraubt hatten, und deretwegen das Aufgebot von Lan tschou abgeschickt worden war; nicht eine schneidige Tat gab's in der ganzen langen Sommerzeit von einer Expedition fast so groß wie die des englischen Einmarsches in Lhasa im Jahre 1904. Meine Begleitmannschaft hatte damit gerechnet, bei ihren Kameraden neue Lebensmittel fassen zu können. Hinter meinem Rücken hatten sie mit meinen Vorräten in Rao gomba Handel getrieben, so daß nur noch zwei Rationen übriggeblieben waren. Jetzt im Lager war man aber infolge des Radang-Zwischenfalls selbst knapp an Essen. Jedermann hatte ja gedacht, der Krieg sei aus, es gehe nun rasch nach Hause. Niemand hatte mehr Vorräte nachkommen lassen. Nirgends fanden deshalb meine Helden eine milde Hand, die ihnen den verkauften Reis und Tsamba ersetzte. Durch die spärlichen Vorräte war ich selbst aber leider auch in Mitleidenschaft gezogen und gezwungen, die letzte Strecke in Eilmärschen zurückzulegen. Nach zwei Stunden schon saßen wir wieder auf, und drei Tage von früh bis spät im Sattel brachten uns nach Tao tschou.

Über eine Hochfläche, durch breite Talmulden und über flache Pässe, wo sich die Wasser, die nach Osten durchs Täwo kiang tsʿa-Gebiet streben, von denen scheiden, die nach Norden zum Tao ho ziehen, ging unser erster Tagesritt – und er dauerte bis lange in die Nacht hinein.

Steil auf und steil ab über die Ursprungsbäche von Tao ho-Nebenflüssen hatten wir am zweiten Tag nochmals eine Wasserscheide von 3800 m zu erklimmen. Aber schon am Mittag traten wir in eine enge Waldschlucht ein, in das Tal des Wong tschü, der in vielen Windungen, aber im allgemeinen in ONO-Richtung die Gebirgsmassen durchbricht und lange Zeit fast parallel zum oberen Tao ho fließt. Achtzehnmal hatten wir das felsige Bett des Flusses zu durchreiten, wobei jedesmal die Unterseite der Lasten durch das Wasser schleifte.

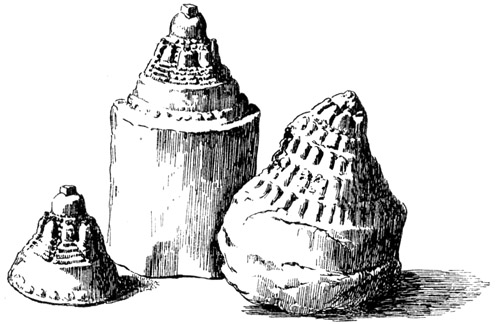

Am ersten Tage hatten wir noch einige Dutzend Nomadenzelte zu Gesicht bekommen, am zweiten Tage sahen wir nirgends Bewohner und begegneten nur einem Munitions- und Proviantzug der Kan su-Truppen. Als die Begleitmannschaft von ferne unser ansichtig wurde, begrüßte sie uns mit einer sinnlosen, zum Glück schlecht gezielten Gewehrsalve. Am dritten Tage trafen wir auf die oberste tibetische Siedlung, auf das kleine Dorf Dotsa, das 2900 m hoch liegt und zur Gemeinde rDiadung gehört. Schon bei den ersten Häusern grunzten wieder Schweine, Vertreter der kleinen spitzohrigen und blondhaarigen Hausschweinerasse, die auch alle Bauern Südosttibets züchten. Auch hier gingen aber die Männer mit dem Schwert im Gürtel auf ihre Felder, und die Frauen trugen ähnlich wie die Nomadenfrauen ein bis ins Kreuz herabhängendes Rückengehänge. An ihr Schläfenhaar und die daraus geflochtenen Zöpfchen wird links und rechts je eine zu einem festen Ring geschliffene Muschel oder ein mit roten Korallen eingelegter Bronzering angebunden, und die beiderseitigen Ringe werden durch ein Tuch verbunden, das bei Reichen mit Messingschalen und Korallen besetzt ist. Das Scheitelhaar aber wird zu einem dicken Maschengitter verflochten und auf ein 10 cm breites Lederstück aufgezogen, das in der Mitte des Rückens herabläuft und unten mit vielen Messingknöpfchen verziert wird.

Um Mittag tauchte auf der linken Wong tschü-Seite das große Gelugba-Kloster Gaser gomba auf, von Chinesen auch schlechthin Gawo se oder Gomba se genannt. Es ist das Hauptkloster der Gegend und soll zwei Huo fo ye sein eigen nennen, die aber beide, wie ich hörte, zurzeit »im Wechseln« begriffen, erst anderthalb Jahre zuvor »gestorben und noch nicht wieder gefunden waren«. Die Baulichkeiten des Klosters wie auch eine große Zahl Laienhöfe stachen schon von ferne durch ihre Sauberkeit und die Frische der farbigen Bemalung in die Augen, sehr viele Laienhäuser waren im Bau: es waren die Folgen eines Krieges, der zwei Jahre zuvor hier gewütet hatte, und in dessen Verlauf Kloster und Dorf verbrannt worden waren. Die schwere Kriegszeit war jedoch bereits vergessen. Die in der Mehrzahl einstöckigen Lehmhäuser waren rasch wiederhergestellt, und die Bauern auf den Brachfeldern sangen lustige Weisen hinter ihren Pflügen, vor denen stramme Yakbastarde im chinesischen Nackenjoch schnaubten. Auf einer Wiese vor dem Kloster belustigte sich die Akkajugend mit einem großen Lederball, den sie mit dem Fuß stießen und mit dem Kopf wieder auffingen. Beim Kloster an der Straße traf ich ein umwalltes Lager, in dem sich hundert Reiter anschickten, das Tal hinaufzuziehen. Es war ein Etappenlager, die Reiter gehörten zum Hsie tai bei Kosaniba und hatten ihm seine Anmarsch- und Rückzugsstraße zu decken. Unterhalb des Klosters verließ die Straße den bequemen Tallauf; die Waldberge wurden noch einmal in einem 3360 m hohen Passe überstiegen. Man betrat dann ein enges Waldtal, das erst am späten Nachmittag endigte, als ein großer Fluß mit klaren, grünen Wogen quer vor uns über den Weg glitt. Zwischen kühn aufstrebenden Wänden wand sich vor mir der Tao ho, der tibetische Lö tschü, durch die Berge.

Man setzt bei Putanga, einem Tibeterflecken mit wenigen Familien Chinesen, über den Tao ho. Ein kistenförmiges Fahrzeug ist dort an ein über den Fluß gespanntes Tau gebunden, Auf dem jenseitigen, dem linken Ufer fällt sofort eine große Menge Löß vermischt mit Steinschutt in die Augen, und zum ersten Male seit dem Verlassen von Hsi ning fu bekam ich hier wieder einen Karren zu Gesicht. Je höher ich drüben stieg, desto reiner wurden die Lößmengen. Bei Lao tschai ni, einem Chinesenort, 3015 m hoch, hatte ich bereits ein echtes Lößdorf und Höhlen im Löß erreicht. 4 km weiter, nur 250 m niedriger, liegt die Handelsstadt Tao tschou, das tibetische Batse (Tafel XXXII unten).

Es war neun Uhr und Nacht geworden, als ich mit Müh und Not die Stadt erreichte, und »Ör gen«, die zweite Nachtwache, war längst vorüber, bis der geplagte Tsung ye, der in der Dunkelheit vom Wege abgekommen war, mich aufgestöbert hatte. Lange vorher hatten mich die freundlichen Mitglieder der »Christian and missionary alliances«, die Amerikaner Mr. und Mrs. Ruhl und Mr. und Mrs. Simpson, gefunden und zum Abendessen in ihrem neuen Heim geladen, in dem das erstere Ehepaar tibetische, das zweite chinesische Missionsarbeit betrieb. Mein Aufenthalt in der Grenzstadt währte vom 9. bis 23. September und wurde durch die große Gastfreundschaft der Missionare verschönt, die nicht ruhten, bis ich am dritten Tage aus meinem schmierigen Gasthaus in ihr Heim vor der Stadt übergesiedelt war. Inzwischen hatte ich die Karawane aufgelöst, die Diener und die Begleitmannschaft entlohnt und dem geplagten Wang Tsung ye und seinen Leuten außer Geld und Lebensmitteln ein Maultier und drei Pferde geschenkt. Nie hatte ich so anstellige und diensteifrige Begleiter gehabt wie auf dieser Reise. Als der Tsung ye sich verabschiedete, ging ein Strahlen über sein ganzes Gesicht, und ich fühlte mit ihm die Erleichterung, daß er mich trotz meiner Seitensprünge glücklich am Bestimmungsort abliefern konnte.

Am 20. September kam der Herr Oberst mit fliegenden Fahnen aus dem Tibeterland vom Täwo-Krieg heraus und saß dabei vergnügt und stolz lächelnd auf seinem Rosse, dem der lange Schweif – in asiatischen Augen die Hauptzier eines Pferdes – mit Stumpf und Stiel weggeschnitten war. Klein-Radang hatte in nichts nachgegeben, bis es seine 450 Tael ausgezahlt erhalten hatte, und dann wagte es noch, oder hatte es vielmehr die Frechheit, die geraubten Pferde zum Hohne mit abgeschnittenen Mähnen und mit blutenden Schwanzrüben abzuliefern. Die Kaufmannsgilde von Tao tschou raste vor Wut über die feige Tat der Offiziere. »So wäre der Kriegszug besser ganz unterblieben«, murrten sie. Der Oberst blieb deshalb auch nicht lange in der Altstadt. Auf dem Marsche sahen seine Truppen recht gut aus und boten ein schönes Bild, obwohl immer im Gänsemarsch marschiert werden mußte. Die Hälfte der Mannschaft war mit modernen Repetiergewehren bewaffnet, der Rest mit alten Mausern. Von je tausend Mann waren dreihundert mit langen Lanzen ausgestattet, an denen beim Einzug in Tao tschou riesige dreieckige Banner in allen Farben flatterten. Hinter jeder Abteilung ritt der dazugehörige Offizier und gab acht, daß ihm kein Mann abhanden kam. Mußte einer aus irgend einer Ursache zurückbleiben, so hatte er zuvor sein Gewehr abzugeben. Der Train war erstaunlich klein und bestand aus Yakochsen, einer Ula von Merema und Tawa. Mit großer Sorgfalt wurden in dem endlosen Zuge die großen kupfernen Zehnmann-Kochtöpfe und die Opium- und Tabakspfeifen der Mannschaften, sowie die schlecht verpackten Kleinigkeiten der Offiziere durch Soldaten getragen. Die Mannschaften hatten außer ihren Gewehren nur ihre wenigen Kattunkleider bei sich und gingen in Hanfsandalen, was bei den schlechten Wegen, den vielen brückenlosen Bächen, den glatten Steinen und dem endlosen Auf und Ab sicherlich das Beste war.

Mein Bild von Osttibet wäre nicht vollständig gewesen, hätte ich zum Abschluß meiner Reisen nicht noch das politische Zentrum des Nordens, Labrang oder Lawrang, das Gomba des Mongolenfürsten Hoang ho nan tschün wang, das Haupt von Amdo, den erfolgreichsten Rivalen von Gum bum aufgesucht. Man rechnet dorthin nur vier »t'san lu« (Reisetage) von Tao tschou aus; der Weg geht in nordwestlicher Richtung und wieder durchs Tibeterland, durch das »Amdo« d. h. das »Unterland« Tibets, das ein mäßig hohes Bergland mit breiten Tälern vorstellt, das ausgedehntesten Gerstenbau zuläßt und im Durchschnitt Talsohlen von 2900–2700 m Höhe aufweist. Vorbei am Kloster Tso (sch Tsu) gomba und seinem Laienplatz und Markt Hei tso kam ich am 28. September abends in Labrang gomba, richtiger gesagt in dem Laienort des Klosters an.

Es ist dies ein Dorf mit fünfzehnhundert Ansässigen, wovon mehr als die Hälfte Tibeter sind. Das letzte Stück Wegs reiste ich auf der Ho tschouer Straße, dem Ho tschou-Fluß talauf folgend. Dies Tal ist bei Labrang auf 400 m erbreitert, und das Klosterdorf liegt 2925 m hoch, aber die Berge ringsum erheben sich bis 3700 m, einzelne Gipfel und Kämme wieder bis über 4000 m. Auch hier sind die Chinesen und Mohammedaner nur geduldet und auf ein »gai«, ein Ghetto oder eine »Konzession«, ein ziemliches Stück abseits vom Klosterfrieden beschränkt. Die engen Karawansereien sind durch feste Tore nachts verschlossen und werden von Mönchssoldaten gehütet. Der Laienplatz, den allein ich am ersten Tage zu Gesicht bekam, ist ein abstoßender, ekelhafter Fleck Erde, aber als Fremder konnte ich nirgendwo anders ein Unterkommen finden und mußte nach langem Suchen sogar recht froh sein, ein freies Plätzchen auf einem kleinen, schmierigen Kang in einer der muffigen Maultierkneipen zu finden. Unzählige wilde, dreckige Köter liegen und schleichen an und in den Häusern herum, streiten sich, beißen sich und vollführen einen Höllenlärm. Auf allen Gassen wird geschächtet und geschlachtet. Überall riecht es nach frischem Blut, fließt Blut, aus dem übelriechenden Straßenkot wird es von vollgefressenen Hunden aufgeleckt, denen die mohammedanischen Metzger Haufen von Lungen und Lebern zuwerfen; am Straßenrand stehen Mauern aus Rinder- und Hammelschädeln. Neben den Chinesenhäusern sind auch die Lagerplätze der Pilger, doch standen dort zurzeit nur zerfetzte Bettlerzelte und ganz wenige kleine Mongolen- und Burjätenyurten.

Ich wurde spät am Abend mit dem sogenannten Ma lao ye, dem Vertreter der Mohammedanergemeinde, und mit chinesischen Vertretern der Yang hang, den Tientsiner Agenten von fünf europäischen Exportfirmen, bekannt; letztere waren zum Einkauf von Wolle, von Häuten und Rauchwaren seit einigen Wochen aus Lan tschou heraufgekommen und hatten alle besseren Räume mit Beschlag belegt. Erst mit ihrer Hilfe bekam ich ein einigermaßen menschenwürdiges Plätzchen.