|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Für meine müden Karawanentiere waren die schönen Tage, die sie sich auf den Weiden der Barun-Mongolen frei tummeln konnten, nur zu rasch vergangen. Mir tat es weh, den armen Tieren die schweren Lasten wieder aufbürden zu müssen. Der 31. Juli verging mit letzten Vorbereitungen und mit einem »Ochsenappell«. Ich mußte dabei fünf Yakochsen ausscheiden, die sich nicht genügend erholt hatten. Auch zwei meiner Leute mußten krankheitshalber nach Hsi ning entlassen werden, wohin sie zusammen mit einigen Mongolen reisen konnten. Bei dem einen war ich in Sorge, ob er seinen Heimatort wiedersehen werde. Seit den nassen Lagern oben in den Wahon̂g-Bergen litt er an einer Lungenaffektion.

Um auch die lässigsten meiner Diener zur Arbeit anzuspornen, gab ich denjenigen, die mir die wenigsten gedrückten Tiere vorzuweisen hatten – auffallend gut waren die Tiere meiner Mohammedaner daran – je eine kleine Extrabelohnung von 2 Tael. Es war aber dies ein allzu europäischer Gedanke; den ganzen Rest jenes Tages und noch viele Wochen später gab es darob Zank und Streit unter den Leuten. Es sei ungerecht, so zu handeln, sagten die, die leer ausgegangen waren. Es sei nicht ihre Schuld, daß gerade ihre Pfleglinge wund geworden seien, diese seien jedenfalls besonders sündige Menschen gewesen, deren Seelen als Strafe in ein Lasttier hätten »wechseln« müssen mit der Verschärfung, hierbei noch gedrückt zu werden und überhaupt eine so große und schwere Reise wie die meinige mitzumachen. Bei Auseinandersetzungen mit Chinesen zieht man ja immer den kürzeren. Zum Schluß mußte ich allen Ernstes einschreiten und zwei sich balgende Parteien trennen. Für den Fall, daß »Lao ai ye« (der alte Herr, nämlich ich) noch einmal so verrückt sein könnte, Belohnungen auszuteilen, wollte eben jeder sich die besten Tiere sichern. Ich aber schwur mir, es bei dieser Erfahrung genug sein zu lassen.

Kaum hatte ich mich am 1. August mit meiner Karawane auf den Weg gemacht, so begegnete ich meinem mongolischen Freunde Dyoba Dyentsen, der sich mir für den ersten Tag als Führer anbot und mich auf einen herrlichen Weideplatz in dem nächsten, etwas weiter westlich gelegenen Paralleltale, dem des Türketse gol, brachte. Unweit meines neuen Lagers hatte er sich selbst für den Monat August fernab von anderen Zelten niedergelassen. Die Bergweiden hier ganz im westlichen Teil des Barun-Gebietes sind sehr spärlich. Je weiter man nach Westen geht, desto breiter greift der Wüstengürtel ohne jegliches Gras von den abflußlosen Salzsümpfen Tsʿaidams in das Randgebirge hinein, so daß z. B. die weiter westlich wohnenden Dsun-Mongolen gar keine Bergweiden mehr haben und ganz auf ihre salzreichen Schilfweiden in der Tsʿaidam-Ebene angewiesen sind. Schon im Türketse-Tale können die Barun-Mongolen nur noch wenige Wochen im Jahr und dann auch nur noch ganz vereinzelt wohnen. Sie sind darum den Raubzügen sogar ganz kleiner Abteilungen von ngGolokh, die sich bei einem Jagdausflug noch ein Andenken aus den Herden der Mongolen aussuchen, fast hilflos ausgesetzt. Wahrlich, es gehört viel Mut, vor allem aber ein uns Europäern fast unbekannter Grad von Fatalismus dazu, daß trotz dieser ewig dräuenden Gefahren die Leutchen mit ihrem ganzen, so leicht zu raubenden Besitz an Herden sich immer wieder dort niederlassen.

Dyoba berichtete, einer von ihnen habe sich erst den Tag vorher am Alang nor überzeugt, daß keine Tibeter dort jagen. Ich könne ziemlich sicher sein. Doch zeigte er mir noch einen Platz weiter aufwärts im Tale, von dem aus ein Beobachtungsposten meiner Leute etwaige Räuberbanden zeitig genug bemerken könnte. Dann aber schleppte er mich noch nolens volens zu einem »Eremiten«. Vor einer solch schwierigen Unternehmung, meinte er, muß man sich von einem heiligen Manne die Zukunft weissagen lassen.

Ein einstündiger Ritt über rauhe Granitblöcke steil aufwärts brachte Dyoba Dyentsen und mich mit Tschang zu dem Heiligen. Hoch in den Bergen hauste er unter einem Felsvorsprung, der ihm notdürftig Schutz gewährte. Mit einem Khádar in den Händen, mit Butter und Mehl nahten wir uns nach Landessitte dem Lama. Mit mongolischer Umständlichkeit, mit den allerbilderreichsten Beispielen führte mich Dyoba ein und erklärte ihm den Grund unseres Kommens. Der Heilige, ein etwa siebenzigjähriger Greis mit verwitterten Zügen, mit langem, wild und wirr herabhängendem Haupthaar, schien uns zuerst nicht zu beachten. Als ob es ihn gar nichts anginge, zählte er zahllose »Om mani padme hung« an seinem abgegriffenen Rosenkranz. Hatte er einmal herum die 108 Steinkugeln abgebetet, so griff er auch wohl nach einem der Anhängsel am Rosenkranz, einer breiten Pinzette, und zupfte sich damit ebenso eifrig einige eben keimen wollende Barthaare heraus. Ein kleines eisernes Kochgeschirr, ein Yaklederkrug für Wasser, ein Ledersack für Tsambamehl und eine mit Butter gefüllte Kiste, eine kleine Trommel aus zwei menschlichen Schädeldächern, eine Trompete aus einem menschlichen Schienbein, tibetische Gebetbücher, die in ein von einer dicken Speckschicht bedecktes Seidentuch gewickelt waren, bildeten den ganzen sichtbaren Hausrat seiner Felswohnung. Aber überall, wohin ich schaute, auf Steinstücken, auf Felsplatten, auf Stoffwimpeln, die im Winde wehten, blickten mir tibetische Sprüche entgegen. In der wilden Felslandschaft der braune, bartlose, von Runzeln und Rünzelchen zerfurchte halbnackte Greis, barfuß und barhäuptig, gehüllt in eine einst violett leuchtende, jetzt längst schmierige und zerlumpte Priestertoga, bot ein rührendes Bild. Er gaukelte mir fast den großen Heiligen Antonius in seiner Wüste vor. Und ich hatte mich doch so gesträubt, diesen seltsamen Ort aufzusuchen! Ich war aber auch in keine geringe Schwierigkeit geraten. Wehe mir, wenn der Orakelspruch dieses Mannes schlecht ausfiel! Wie sollte ich dann meine Leute dazu bringen, mit mir weiterzugehen?

Wie an einem Rechenschieber begann der Alte die Perlen seines Rosenkranzes bald nach links, bald nach rechts zu schieben. Der Fall schien schwierig. Schon hatte ich in europäischer Ungeduld Tschang zweimal schwer durch die Frage mißstimmt, wieviel ich wohl für einen günstig lautenden Orakelspruch zu zahlen habe, da endlich murmelte der Greis sein Urteil und fuhr wieder fort, sein eintöniges »Om mani padme hung« zu beten. Der Schicksalsspruch lautete, wir sollten alle die Heimat wiedersehen, würden aber viele Bären antreffen und viele Räuber und anderes schlimmes Gesindel. Wie froh war ich doch ob dieser einfältigen Lösung! Unser Prophet war ein Lhasa-Priester, der seit Jahrzehnten bei den Mongolen lebte. So ärmlich es in dem Felsspalt auf den ersten Blick aussah, wer weiß, was alles der Mann aus Furcht vor den ngGolokh vergraben hatte. Er war der Besitzer von etlichen Dutzend Rindern, und ein Bursche führte ihm die Wirtschaft.

Ich war den Abend zu Dyoba Dyentsen ins Zelt geladen. In einer Seitenschlucht des Türketse-Tales lagen zwei Yurten. Die eine gehörte Dyoba Dyentsen, die er mit seiner Familie, seiner Mutter und jüngeren Schwester bewohnte, die andere war die seiner älteren Schwester und ihres Mannes. Freundlich uns zunickend, eilte Mutter Dyentsen mir entgegen, faßte gewandt mein Pferd am Zügel und half mir aus dem Sattel, als wäre ich ein gichtbrüchiger Greis, koppelte dann das Tier an drei Beinen und trieb es auf die Weide, während die anderen Frauen die bissigen, sich wie rasend gebärdenden Köter zurückhielten. Ich wurde von Dyoba Dyentsen aufgefordert, durch die niedere zweiflüglige Holztür ins Innere der Yurte zu schlüpfen. Auch bei den einfachen Mongolen in der Steppe macht man immer viele Höflichkeitsumstände, läßt sich immer wieder bitten, näher zu treten, wobei die Hände mit der Fläche nach oben horizontal vorgestreckt werden Wenn ein geachteter Gast sich verabschiedet, so müssen stets alle Familienmitglieder zuerst hinauseilen, damit der Gast als letzter die Yurte verläßt..

Es sah sehr nett aus bei Dyentsens. Dem Eingang gegenüber standen wie in allen Yurten auf einer Kiste ein paar Aschenbechern ähnliche Messingschalen, die geweihtes Wasser und Gerste enthielten. Dahinter lagen, mit großer Sorgfalt und Liebe in Seide gewickelt, Gebetsfolianten, jeder Band zwischen zwei Brettchen gepreßt. Ganz im Hintergrund thronte ein kleiner Bronzebuddha, in Khádartücher gehüllt. Wie beim chinesischen Haus, so finden sich auch in der Mongolenyurte eine zweiflüglige Tür und ihr gerade gegenüber der Hausaltar. Der Ehrenplatz neben diesem wurde mir angeboten. Der Landessitte gemäß saßen wir auf der Seite links vom Eingang, schön geordnet nach Bedeutung der Person, rechts von mir Tschang, weiter unten Han, während unseren Wirten die ganze Seite rechts von der Tür verblieb. Stundenlang hieß es wieder, mit untergeschlagenen Beinen auf einem dünnen Filzkissen um das Feuer zu hocken.

Wie in den meisten Mongolenyurten führten auch bei Dyentsens die jungen Frauen das Regiment. Ich wurde sehr gelobt, daß ich in ihr Zelt nicht in meinem »häßlichen« europäischen Anzug gekommen sei, in dem sie mich vorher gesehen hatten, sondern, wie sie gekleidet, in tibetischem Kaftan. Nur mit meiner Kopfbedeckung war Frau Dyentsen noch nicht zufrieden, und sie schenkte mir deshalb eine der hübschen, spitzen, mongolischen Mützen, die mit weißem Fellbesatz von den in ganz Zentralasien so hochgeschätzten Zickchen aus Lhasa verbrämt war. In der kleinen Yurte saßen wir recht eng und knapp beisammen, aber vollends fühlte ich mich beengt, als Frau Dyentsen mich auf meine Religion zu prüfen begann. Wahrlich, diese Frau hatte alles Zeug zu einer Missionarin. Ich muß den englischen und skandinavischen Missionsdamen, denen ich in China begegnet bin, gestehen, daß keine von ihnen solch eifrige Bekehrungsversuche an mir gemacht hat wie diese buddhistische Mongolin! Es war sogar sehr schwierig, das Thema auf einen, Mongolenfrauen sonst so sehr interessierenden Butterhandel zu bringen. Ich brauchte noch einen Zentner Butter für mich und meine Leute, der mir denn auch nach einiger Zeit, in verschiedene Kuh- und Schafmägen verpackt, vorgewogen wurde.

Mit Stolz erklärte auch Frau Dyentsen einige Buttermägen für zwei Jahre alt, gleichsam als wollte sie sagen, es ist bei uns nicht wie bei armen Leuten, wo man alle Jahre seinen Buttervorrat aufbraucht. Die frische Butter wurde mir aber doch mit fünf chinesischen Pfund für 1 Tael etwas teurer verkauft als die alte abgelagerte, die mit ihrer ranzigen Schärfe von den Asiaten ebensowenig hochgeschätzt wird wie von uns Man gibt sie gerne den Dienstboten, da diese von der ranzigen weniger essen.

Während des Butterhandels stellten sich die übrigen Familienmitglieder ein, auch Dyentsens fünfzigjährige Mutter mit ihrem zweijährigen »braun«gelockten Enkel auf dem Arm. Während aber die beiden verheirateten Mongolenfrauen bei dem Butterhandel das erste Wort hatten, durfte das kleine, etwa sechzehnjährige Schwesterchen Dyoba Dyentsens immer nur verstohlen durch die Ritzen und Löcher in der Filzwand der Yurte hereinschauen. Als Unverheiratete trug sie ihr schwarzes, von Butter glänzendes Haar nach tibetischer Art in zahllose kleine Zöpfchen geflochten. Von den Scheitelhaaren hing ihr, wie allen unverheirateten Mädchen in Barun, ein 1 m langer, roter Tuchstreifen von 8 cm Breite herab, auf den eine Kette von dicken, weißen, rundgeschliffenen, über Lhasa eingeführten Muschelschalen aufgenäht war. Schwere silberne Ohrringe zogen der Kleinen die Ohrläppchen lang, ein bis an die Knöchel reichender Pelzrock, den an den Hüften ein Gürtel zusammenhielt, war ihre Kleidung.

Dyentsens Yurte hatte keine 5 m im Durchmesser. In der Mitte stand das leichte eiserne Dreifußgestell, unter dem ständig ein kleines Feuer brannte. Ganz wenige Kisten und Ledersäcke mit Kleidern und dem Gerstenvorrat der Familie, das Butterfaß, ein paar Spindeln, die kleine steinerne Handmühle reihten sich an den Wänden entlang. Namentlich war dort auch ein sehr geschätztes Möbel, die Schnapsdestille. Es ist das ein großer eiserner Kochtopf. Auf seinen fest aufsitzenden Deckel wird ein etwa 70 cm langes, gebogenes und durch eine Wollumwicklung gedichtetes Holzrohr aufgesetzt und durch dieses der Schnaps überdestilliert. Auch Frau Dyentsen versteht es meisterlich, kräftigen mongolischen »Aker«, einen klaren Stutenmilchschnaps, zu bereiten. Sie behauptete, ihr Rezept sei lediglich folgendes: Einige Tage alte Stutenmilch wird, nachdem sie schon übergegangen, in den eisernen Kochtopf geschüttet. Der durch das Rohr übergeleitete Dampf kühle sich sogleich zum Aker ab. Meine Frage nach irgend einem Hefezusatz wurde stets verneint Einige Monate später habe ich mich überzeugt, daß der mongolische »Aker« überdestillierter Kumys ist. Die Stutenmilch wird von den Frauen in Bottichen gesammelt. Von dem stattfindenden Gärungsprozeß wissen die Mongolinnen meist nichts..

Wir wurden in der Nacht darauf durch ein Rudel Wölfe sehr beunruhigt. Während meine Hunde einige der Raubtiere wütend talabwärts verfolgten, war es anderen gelungen, über meine fünfzigköpfige Schafherde herzufallen und nicht bloß eines davon zu zerreißen, sondern auch meine ganze Herde zu vertreiben. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als meine Diener endlich müde und matt mit dem wiedergefundenen größten Teil der Herde ins Lager zurückkamen. So mußte ich mich wohl oder übel entschließen, noch einen Rasttag einzuschieben, bevor ich meinen neuen Zug auf das tibetische Hochland wirklich antreten konnte.

Für diesen Nachmittag hatte ich Dyoba und seinen Schwager zu einem Festschmaus geladen. Wie ich wohl wußte, waren diese beiden Mongolen für lange Zeit die letzten Menschen, die harmlos und ohne Mißtrauen zu uns ins Lager kamen. Meine Leute sollten deshalb sich und den Gästen aufwarten, was und wieviel sie wollten. Es wurde ein Schaf geschlachtet, Reis gekocht, von den Weiden um das Lager hatte der eine wilde Zwiebel, der andere eine Auswahl aus der Unzahl wildwachsender Kräuter herbeigebracht, aus denen meine Hsi ning-Leute sich Gemüse zu machen verstanden. Aus Brennesseln wurde sogar eine Art Spinat gekocht.

Es war ein herrlicher Picknickplatz zwischen den blumigen Weiden, auf denen meine Tiere mit ihrem nicht endenwollenden Appetit sich gütlich taten. Ein kleines Bächlein, das heute in so gar keinem Verhältnis zu dem riesigen Erosionswerk des Tales steht, gurgelte im Grunde. Mäßig steil zogen sich aus der Sohle des Wannentales Hunderte von Metern hoch die grünen Hänge hinauf, die als kahle Granitgeröllhalden endigten.

Zum Schluß des Festes gab es das einzige alkoholische Getränk, das ich noch bei mir hatte: den Stutenmilchschnaps, den mir Dyoba und andere Mongolen zum Abschied geschenkt hatten. Nach Landessitte trank man ihn aus den Teetassen. Die erste Tasse nahm Tschʿeng in die Hand. Unter langsamen, elastischen, fast tanzenden Bewegungen, unter Wiegen der Hüften sang er tibetisch das Lob seines Herrn und überreichte mir dann in kniender Haltung die Tasse. Ähnlich erging es nach mir den beiden Gästen. Chinesische, mongolische, tibetische Gesänge folgten in buntem Durcheinander, jeder wollte ein Liedchen zum besten geben. Ein »Zangsker«, ein Couplet, reihte sich an das andere. Mit müder Stimme, den Kopf auf die Hand gestützt, sang Dyoba selbst bald von den Mühsalen der Reise im Hochland, bald sang er das Lob seiner Mongolinnen, bald das von Tibeterinnen, sang von Lhasas Tsepotala und Traschi-lhumpos (bKraschislhunpo) goldenen Palästen. Und als er gar nicht enden wollte und ich fragte, wieviel Lieder er noch wisse, gab er mir mit dem tibetischen Couplet heraus:

»In Traschi-lhumpo oben steht ein goldner Tempel.

Auf dem goldnen Tempel oben ist ein goldnes Dach.

Auf dem goldnen Dache oben ist ein goldner Spruch,

Und wenn's auch drei Jahre regnet, geht das Gold nicht weg.

In Traschi-lhumpo in der Mitte steht ein Silbertempel.

Auf dem Silbertempel oben ist ein silbern Dach.

Auf dem silbernen Dache oben ist ein silberner Spruch.

Wenn es drei Jahre regnet, geht kein Silber weg.

In Traschi-lhumpo unten steht ein nephritgrüner Tempel.

Auf dem nephritgrünen Tempel oben ...« usw. usw.

– – – – – –

Es ist dies ein gutes Beispiel für die tibetische Bildersprache. Geradeheraus und grob ausgedrückt hätte es geheißen: Und wenn ich drei Jahre lang singe, ist mein Schatz an Liedern noch nicht aus.

Ich hatte Tschang am Schlusse gesagt, er habe die Gäste nicht reichlich genug bewirtet, nicht Gerichte genug geboten. »Was,« erwiderte er voll Eifer, »noch mehr willst du geben? Du hast doch mit Tee, Tsamba, gesottenem Schaffleisch und Reis mit gebrannter Zuckersoße sowieso schon mehr, als landesüblich ist, geboten. Noch mehr Gerichte gibt man nicht, das würde niemand verstehen, jedermann konnte satt werden! Ihr Europäer müßt sonderbare Begriffe vom Essen haben!« Es war noch nicht dunkel geworden, als die beiden Mongolen sich verabschiedeten, denn jedermann vermeidet bei Nacht mit Pferden über die losen Felsplatten zu reiten. Aber noch lange klangen ihre Hochgebirgsjuchzer zu uns herauf und wurden von den Wänden des Bergtales verdoppelt und verdreifacht weitergegeben.

Noch eine Lehre erlebte ich an diesem Abend. Eine in Tsaidam gekaufte Yakkuh hatte ein kleines Kälbchen. Obwohl es angeblich schon über zwei Monate alt war, machte es doch noch einen recht unscheinbaren Eindruck, und ich zweifelte, ob es mit der Karawane würde Schritt halten können. Ich hielt es darum für menschlicher, das Tierchen gleich zu schlachten. Selten bin ich aber bei meinen Leuten auf einen gleich großen Widerspruch gestoßen, selten solch verachtenden, strafenden Blicken begegnet! Es war, als ob ich zu einem Kannibalenmahle eingeladen hätte. Allgemein wurde es für eine Todsünde erklärt, das Kalb zu schlachten. Selbst Tschang, den ich im allgemeinen ziemlich freidenkend fand, meinte, ich möchte Kuh und Kalb dem Dyoba geben und ihm, Tschang, 10 Tael, den Preis, den ich für Mutter und Kind bezahlt hatte, an seinem Gehalt abziehen. Auch meine sonst stets schächtlustigen Mohammedaner verwahrten sich dagegen, einen solchen Mord zu begehen. Auch behaupteten die Leute steif und fest: eine Yakkuh, die kein Kalb mehr sehe, gebe keine Milch mehr. So mußte ich eben dem Yakkalb die große Reise zumuten und auch fernerhin meine Milch mit dem Tierchen teilen.

Wie fast alle Tage, die ich im Barun-Tsʿaidam-Gebiet war, lachte uns auch am 3. August, als die Lasten aufgebunden wurden, ein strahlend klarer Morgen an, und mit munterem Gesang trieben wir das Tal des Türketse gol weiter aufwärts. Die große Karawanenstraße dieses Tales, von der ich gehört hatte, war bald hinter meinem Lager nur noch ein schwer zu erkennender, schmaler Pfad, der eher nach einem Kyangwechsel als nach einem Reitweg aussah. Nur wo von einer Geröllterrasse nach einem Bache abgestiegen werden mußte, hatten die Tiere früherer Karawanen deutlichere Spuren hinterlassen. Es ging genau südwärts und zum Schlusse recht steil. Immer spärlicher wurde die Vegetation. Trotz der Abschüssigkeit des Hanges war höher oben der Boden nur eine vegetationslose Sand- und Schlammasse, die von mächtigen Geröllhaufen und Felsblöcken durchsetzt war. Unendlich langsam kam mein schwarzes Häufchen dem Passe näher. Laut keuchten wieder die Yak. Hilflos, unbeweglich sank bald da, bald dort eines der Tiere in den schier grundlosen Schlamm. Es war keine leichte Arbeit, die 30–40 kg schweren Halblasten immer wieder abzuladen, die Tiere herauszuhebeln und die Lasten aufs neue aufzubinden.

Am Passe oben, der nur 4815 m Höhe hat, jagte leider eine Schneewolke die andere und hinderte mich daran, einen der den Paß noch um 1000 m überragenden Gipfel zu besteigen. Nur in den kurzen lichteren Augenblicken, wenn die beißenden, harten Schneekörner den tränenden Augen einen Ausblick ließen, konnte ich das wilde Bild, das der Paß bot, erkennen. Umso imposanter erschien dann das wirre Chaos halbverwitterter Blöcke und Steinhalden, das einen mächtigen, gegen Norden ausmündenden alten Gletscherzirkus eindeckte.

Nirgends sah ich in diesem Burkhʿan Buda-Gebirge Flächen ewigen Schnees. Wenn auch hier weit häufiger Niederschläge vorkommen als unten im Tsʿaidam-Becken, so vermögen diese heute im Kampfe gegen die trocknende Kraft der Sonne doch nicht mehr zu bestehen und sich zu erhalten.

Fast begraben in Block- und Schuttwälle erscheinen die Gipfel um den Türketse-Paß und illustrieren uns so die frühere, allmählich zurückgegangene Vergletscherung des ganzen Gebietes.

»Haya! ien tschi da de chʿen ā !« Ach, was ist das »ien tschi« so sehr »groß!« seufzten die Chinesen, als sie endlich oben ankamen und sich von der großen Anstrengung, die der Schlamm und die dünne Luft mit sich brachten, vollkommen erschöpft hinwarfen. Die Vorstellung, daß eine besondere Gasart, das »ien tschi«, auf den Höhen Tibets besonders »groß« sei und daher das beengende Gefühl beim Atmen in den Bergen komme, ist allgemein verbreitet. Auch die niedere Temperatur, die uns so plötzlich überfallen hatte, und die oben noch um die Mittagszeit sich nahe am Gefrierpunkt hielt, wirkte im Verein mit dem Weststurm, der uns jetzt um die Ohren pfiff, zumal nach den warmen Julitagen im Tieflande geradezu schmerzhaft. Kaum wollte es mir gelingen, die metallene Bussole ruhig zu halten, und nur zitterige Zeichen entstanden auf der feuchtkalten Papierfläche.

Von dem 4815 m hohen Türketse-Passe geht es ganz schwach abfallend weiter gegen Süden. Der ganze südliche Abfall der großen Tsʿaidam-Randkette liegt unter ungeheuren Moränenmassen verschüttet. Für dieses Gebirge gebrauchen wir Europäer den Sammelnamen Burkhʿan Buda, die Eingeborenen freilich, die Mongolen, bezeichnen damit nur einen auffallenderen Gipfel, der etwas weiter westlich von meinem Wege zu finden ist.

Wir alle freuten uns, daß der berüchtigte Aufstieg nach Hochtibet ohne Verlust gelungen war, und es schien keine weiteren Schwierigkeiten zu machen, die überanstrengten Tiere am selben Tage noch zu saftigen Weiden zu bringen, denn das einladendste Grün schimmerte aus der Gegend des Alang nor zu uns herüber. Aber heute sollte sich für meine Vierfüßler kein grüner Tisch decken, von dem aus sich das Reisen in Tibet nicht bloß zu Hause, sondern auch manchmal an Ort und Stelle ganz einfach ansieht. Wir waren auf einem flach gegen Süden sich abdachenden Hang, auf in Sand gebetteten Geröllmassen, die in der sommerlichen Regenzeit sich mit Wasser vollgetränkt hatten. Nicht die geringste Vegetationsdecke wollte mit verschlungenen Würzelchen den armen Huftieren darüber helfen. Oft steckten von den fünfzig Ochsen über die Hälfte bis an den Bauch im Moraste fest und warteten, bis ihre Treiber sie abgeladen und herausgezogen hatten. Stunden währte es, und noch waren wir kein Kilometer vorwärts gekommen. Wie am Tsassora und am Merduchʿ tsʿo lag meine Herde weithin zerstreut herum. Hier gab ein Tier vor Erschöpfung den Kampf auf und verdrehte nur noch die Augen, dort suchte ein anderes mit der letzten Kraft, wie eine Stubenfliege, die auf eine Leimtüte geraten ist, sich aus dem grundlosen Schlamm zu zerren. Es war eigentlich wunderbar, daß sich zuletzt doch alle durchackerten. Auf dem halbwegs abgetrockneten Stückchen Land, am Ufer eines kleinen Baches, der als Entwässerung wirkte, blieben sie dann liegen, Mensch wie Tier mit fliegendem Atem. Nur für die Schafe wollte es kein Halten an dieser Stelle geben, wo es nur einige Polsterpflanzen, aber nichts zum Naschen gab. Sie waren nur zu gewandt über alle Hindernisse hinweggekommen und hatten mir, der ich sie hüten mußte, während alle Mann vollauf bei der Karawane beschäftigt waren, nicht wenig Herzklopfen verursacht, wie sie so leichtfüßig jeder Ranunkel, Glockenblume oder Edelweißpflanze an den Wänden der umliegenden Felsgipfel nachstürmten. Beinahe wären sie mir spurlos in eine Seitenschlucht entwischt.

4. August. Wir hatten heute 25 km zurückgelegt und schlugen Lager, ohne den Alang nor erreicht zu haben, als für einige Stunden ein Schneegestöber jeglichen Rundblick verdeckte. Es war ein öder Weg gewesen, dem kleinen Bachtal entlang, den Moränenwall hinab, der sich im Süden der Randkette wie ein dicker Wulst ausnahm. In unserem neuen Lager verbargen uns flache Schutthöhen noch einigermaßen. Ich durfte mich mit meiner kleinen Begleitmannschaft nicht unnötig in der breiten, offenen Steppe am See sehen lassen, denn von weither konnten sonst Gelegenheitsräuber auf mich aufmerksam werden. Zumal nach Schneetreiben ist die tibetische Hochlandsluft von unheimlicher Klarheit. Wie früher wurde der strenge Befehl ausgegeben, mit anbrechender Dunkelheit die Lagerfeuer zu löschen.

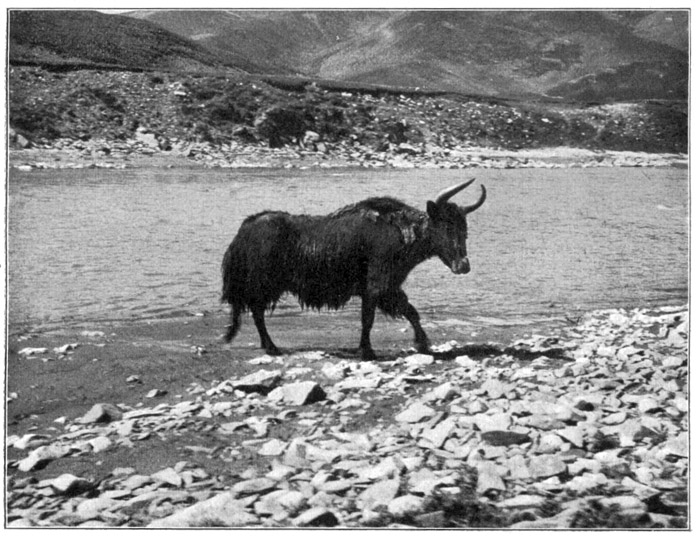

Wir passierten am 5. August das breite Steppental dicht westlich des Alang nor (Alak nor). Am Seeufer zogen sich üppige Weiden hin. Sonst wechselten morastige Stellen, Platten mit 10–15 cm hohem Graswuchs und kiesige Geröllpartien. Um ein kleines Felshügelchen in der Mitte des Tales waren Sanddünen zusammengeweht, von deren dünnem Graswuchse ein schwacher, grüner Schimmer ausging. Nirgends aber zeigte sich das kleinste Gesträuch. Tot schien die Steppe. Wie belebte sie sich aber in scheinbar nächster Nähe mit Antilopen, Kyang, Wildyak, Wölfen, Füchsen, Murmeltieren und Bären, wenn ich mein Zeißglas zur Hand nahm! Einige Male galoppierte einer meiner Leute aufgeregt auf mich zu und deutete auf einen beweglichen Punkt in der Ferne. Zum Glück entpuppte sich der angebliche Tibeter aber jedesmal als ein harmloser Bär oder ein Kyang. Auch riesige Herden wilder Yak hielten sich in der Ebene auf, die in ihrem schwarzen Fell viele Kilometer weit zu erkennen waren. Sie waren der beste Beweis, daß schon seit einiger Zeit niemand in das Tal gekommen war. Übrigens sind auch diese wilden Yak durchaus keine ganz harmlose Nachbarschaft. Obwohl ich im neuen Lager alle Vorsicht walten ließ und stets zwei Mann als Wache aufgestellt hatte, stand am Nachmittag plötzlich ein Yakbulle inmitten meiner grasenden Rinder. Der schwarze Riese erschien überlebensgroß im Vergleich zu meinen zahmen Tierchen und stierte hochmütig und erstaunt auf die unebenbürtigen Wesen herab. Ich zauderte einen Augenblick, unschlüssig, sollte ich zur Kamera oder zur Büchse greifen. Meine Wache hatte sich, als das Ungetüm grunzend und seinen mächtigen schwarzen und buschigen Schwanz schüttelnd angerannt kam, verflüchtigt. Bis ich selbst aber mit Kamera und Büchse aus dem Zelte trat, war schon ein Unglück geschehen; in blinder Wut hatte der Bulle sein spitzes Horn einem meiner Tiere durch das Sattelkissen hindurch in die Seite gerannt und es in die Höhe geworfen. Erst auf das Zetergeschrei der Leute trabte der Unhold davon, verfolgt von den Kugeln meiner wieder mutig gewordenen Wache. Einer der besten Yakochsen aber lag verendet am Boden.

Seit ich beim Überfall am Kuku nor den größten Teil meiner Ausrüstung und damit auch mein europäisches Zelt verloren hatte, mußte ich mich mit einem dünnen chinesischen Zelt behelfen. Große Schwierigkeit machte darin stets das Wechseln der photographischen Platten. Stand auch nur die kleinste Mondsichel am Himmel, so wurde es sogar unter meiner Bettdecke nicht mehr dunkel. Am Abend des 5. August war Vollmond zu erwarten und daher während der ganzen Nacht keine Aussicht auf genügende Finsternis. Ich hatte deshalb keine geringe Freude, als eine Wolkenbank im Osten das Zeltinnere doch in tiefstes Dunkel hüllte. Rasch entschloß ich mich, Platten zu wechseln, aber mitten in diesem Geschäft wurde ich durch einen seltsamen Vorgang gestört. Meine Begleiter draußen erhoben plötzlich einen betäubenden Lärm. Es wird geschossen und geschrieen, als ob Räuber vor dem Lager stünden; wie rasend schlagen sie auf Deckel und Kochkessel, auf alles, was nur irgend Spektakel machen kann. Scharfe Pfiffe und das Zischen von Geschossen durchdringen das gellende Geschrei. Jeden Augenblick erwarte ich wie damals beim Amne Matschen, daß mir Kugeln durchs Zelt sausen. So rasch wie möglich bringe ich die Platten in Sicherheit und stürze aus dem Zelt, in beiden Händen eine Mauserpistole mit gespannten Hahnen. Noch immer will das Getöse nicht enden. Wer von meinen Leuten nicht schießt, schwingt sein Schwert, das in der magischen Beleuchtung des Lagerfeuers aufblitzt. Drohend fuchtelt einer mit der langen Lanze. Han und Tschʿeng stürzen mir entgegen: »Das Ungeheuer, der gefräßige Himmelsfrosch ist am Himmel erschienen!« – – –

Es war eine Mondfinsternis. Die Wolkenbank war verschwunden, und der Vollmond stand am klaren Himmel, aber nur ein verschwindend kleiner Teil seiner Scheibe war noch hell, der größte Teil lag im Erdschatten. Darum hatte ich im Zelt so schön dunkel gehabt in der Vollmondnacht! Als die Bedeckung abnahm, wurde ein Altar errichtet, Weihrauch darauf verbrannt, und alle warfen sich auf die Kniee und machten dem glücklich geretteten, geliebten Gestirn den Ko tou.

Im Süden der Alang nor-Ebene ging es steil aufwärts weiter. Es galt ein terrassenartig sich erhebendes Plateau zu gewinnen.

Noch am Fuße des Abhanges war ich unvermutet auf eine riesige Herde wilder Yak getroffen. 1200 Tiere konnte ich zählen. Als schwarze, rundliche Massen hoben sie sich scharf aus dem herbstlichen Grün der mageren Weide ab. Wie immer hatten sich die Tiere die Nacht über eng beisammengehalten. Ihren nächtlichen Lagerplatz verriet noch massenhafte Losung, die, fast auf 1 km Entfernung schon kenntlich, einen ganzen Hügel dicht überzog. Um sieben Uhr morgens grasten die Yak weithin zerstreut, eine Fläche von mehreren Quadratkilometern sah aus wie bespritzt mit großen schwarzen Tintenflecken. Bei dem fast fehlenden Graswuchs suchte ich aber vergeblich dieses großartige Bild aus der Urzeit, das nicht den Menschen, sondern ein ungeschlachtes Rind als den Herrn des Landes erscheinen läßt, mit der Kamera festzuhalten. Als ich geäugt wurde, kamen die vordersten jungen Stiere etwas auf mich zu und drohten mir, die mächtigen Köpfe senkend und schüttelnd, als wollten sie mir zeigen: Sieh, so von unten herauf gebrauchen wir unsere Klingen und dann schleudern wir dich lustig mit dem Horn in die Luft.

Wohl ist das Hochland am Alang nor unbewohnt, allein die Yak werden doch so oft von Jägern gestört, daß viele die ihnen von dem Menschen drohenden Gefahren kennen. Als einige erfahrenere Tiere auf meine anschleichende Gestalt aufmerksam geworden waren, schob sich die Masse rasch immer dichter und schwärzer werdend zusammen. Auch der alte Leitbulle hatte bald Wind bekommen und setzte sich nun im Galopp an die Spitze. Wie ein riesiger, dicker, pechschwarzer Heerwurm zog es sich scheinbar langsam am Hang hinauf. Bald klang aber das seltsame Rauschen und Steinkollern von den Tausenden stampfender Hufe nur noch aus der Ferne zu mir herab. Auf meine Platte bekam ich nur das Ende des Zuges, dazu einen alten eifersüchtigen Bullen. Lange hatte dieser alte Herr mich herausfordernd mit seinem mächtigen schwarzen Schweif angewedelt, der sicherlich groß genug war, um für drei Offiziere je einen prächtigen Paradebusch abzugeben. Allein schließlich war es auch ihm nicht mehr geheuer, in schlotterigem Trabe, wenn auch immer noch in respektvollem Abstand von einigen hundert Metern, folgte er der Herde seines glücklicheren Nebenbuhlers. Der sandige Schlamm bereitete den schweren Tieren viel Aufenthalt. Noch vor der Höhe waren sie schon wieder in Schritt gefallen, auch waren vielen Kühen im Gewirre die Kälber verloren gegangen, die in Scharen sich hinterdrein mühten. Mein tibetischer Diener Tschaschi erlegte eines mit seiner Luntenflinte; denn Kälber wilder Yak zu töten, sei keine Sünde, belehrten mich heute meine Nützlichkeitsapostel.

Tafel XV

Ein Abendessen in Hochtibet / Eine Tagereise nördlich des Sternenmeers

Tafel XVI

Der Quellsee des Hoang ho.

Als ich selbst die Höhe des »Sangplateaus« erstiegen hatte, verzogen sich die Yak in drei je von einem alten Bullen geführten Zügen langsam zu den Weiden am Nordfuß der nächsten Felsberge, wo wir sie noch einen ganzen Tag lang beobachten konnten.

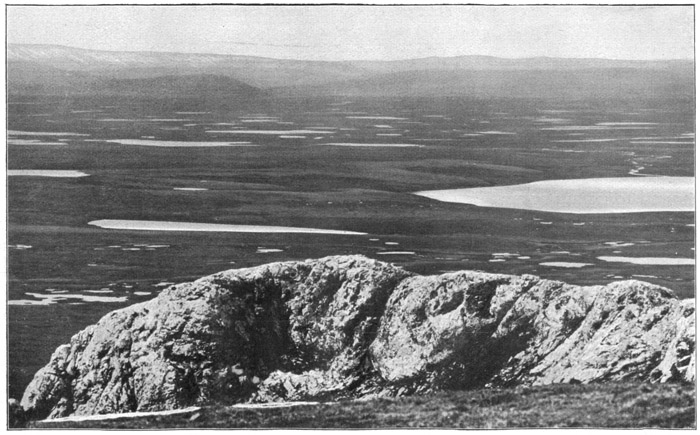

Ich hatte, den Wildyak folgend, die Wasserscheide zwischen dem Hoang ho und den Wassern, die dem Ts'aidam-Becken zueilen, überschritten. Es war dies gerade in den Geschiebemassen gewesen. Einige kahle, wie eine neue Stufe aussehende Gipfel erheben sich rings um dieses eigentümliche Plateau, für das ich den Namen »Sang« Wahrscheinlich gleichbedeutend mit Tschang tang, der »nördlichen« Ebene, der großen Steppenwüste Nordtibets. von Dyoba erfahren hatte. Dem Auge erscheinen jene Felsgipfel nur noch als Hügel; und doch erreichen sie eine Höhe von über 5000 m. Viele Kilometer breite und ganz schwach wellige Ebenen dehnen sich zwischen den Bergen aus. Zahllose runde Tümpelchen ohne sichtbaren Abfluß liegen darin weithin zerstreut (Tafel XV).

Allein, so einfach das Gelände auch aussah, der Weitermarsch nach Süden gestaltete sich doch ungemein zeitraubend. Es war unmöglich, die schwer beladenen Yak direkt durch die Ebene zu bringen. Nur auf stundenlangen Umwegen, dem Fuß der Berge entlang, kam ich vorwärts, die Mitte der Ebene nahm eine unergründliche Schlammasse ein. Mußte einmal ein Tal durchquert werden, so nahm das Suchen einer halbwegs passierbaren Stelle und dann das Ab- und Wiederaufladen der in den haltlosen Grund eingesunkenen Tiere Stunden in Anspruch. Erschöpft liegt Mensch und Tier nach einer noch so kurzen Strecke am Boden und ringt nach Atem.

Auf dieser weiten Hochfläche sah ich zum erstenmal Orongo-Antilopen. Gleich nachdem das erste, scheu über die Sümpfe eilende Rudel mir zu Gesicht gekommen war, entdeckte ich auch Skelettreste dieses Tieres, namentlich Schädel mit dem langen, spitzen, oben am Ende noch etwas nach vorn geneigten Gehörn, die, und zwar gleich zu vielen Dutzenden, auf der Steppe umherlagen. Sonst hatte nach dem Lagerschlagen nur das Suchen nach wilden Zwiebeln und trockenem Yakdung, vielleicht die Reparatur eines Sattels oder einer Hose den gesunden Nachmittagsschlaf der Mannschaft unterbrochen, jetzt entstand eine neue Industrie. Die dünnen Gehörnstangen ließen sich leicht am Feuer biegen und mit den Messern bearbeiten, und so wollte sich jeder zum Andenken geschnitzte Peitschenstecken, Knöpfe, Gewehrgabeln mitnehmen. Mein Urvölkchen war auf ein ihm bisher unbekannt gebliebenes Rohmaterial gestoßen und verarbeitete es in seiner kindlichen und doch nützlichen Weise.

Grundlose Berglehnen, halsbrecherische Naka (Hochmoore), ungangbare Sumpfebenen, Strecken, wo jeder Schritt vorwärts für die Karawane die Anspannung aller ihrer Kräfte bedeutete, ließen mich nur geringe Fortschritte machen, und zwei lange Tage waren wir eingeschneit in Lager 65.

Alle Augenblicke überschüttete uns eine Wolke mit Hagelschnee und vollendete voll Ungestüm ein nasses Winterbild. Am Rande eines großen Naka-Feldes, das wenigstens den Tieren unter der Schneedecke etwas Futter bot, war mit aller Sorgfalt ein trockenes Plätzchen für die Zelte ausgesucht worden. Aber auch diese kleine Stelle stand bald unter Wasser. Wohin man treten mochte, wo man auch im Zeltinnern sich niederlassen wollte, überall quatschte und klatschte es. Jede Fußstapfe wird alsbald zum See, jeder Gegenstand fühlt sich naß an, alles trieft vor Feuchtigkeit, durch das Zeltdach sickern bald hier, bald dort einzelne Tropfen. Ärgerlich über die schlechte Arbeit auf der feuchten Papierfläche, trete ich aus dem Zelt hinaus in den dichten, naßkalten Nebel. Selbst das Zelt der Mannschaft bleibt unsichtbar, kein Laut verrät die Anwesenheit meiner mehr als hundertköpfigen Karawane. Nur von einem nahen Hügel schallt seit mehr denn vierundzwanzig Stunden wütender Lärm herüber, den meine Hunde im Kampf mit zwei hungrigen Wölfen um einen Kyangkadaver verüben. Längst sind die letzten Vorräte von unserem Brennmaterial, dem getrockneten Wildyakdung, verbraucht. Kaum ein einziges verholztes Würzelchen will sich weit und breit als Ersatz finden. Roh essen die Leute ihr Schaf- und Kyangfleisch, und mit kaltem Wasser statt mit Buttertee kneten sie sich ihr Tsambamehl. Solche Kost liegt selbst diesen genügsamen Leuten schwer im Magen.

Am Abend des zweiten Tages legte deshalb Tsch'eng auf einem großen Haufen zusammengelesener weißer Quarzbrocken ein mächtiges Wildyakhorn nieder, blies in sein Muschelhorn und verbrannte wohlriechende Zedernblätter, die er vorsichtig getrocknet mitgeführt hatte. Alle fielen auf die Erde nieder, mit Gebeten die Geister um helleres Wetter und trockenen Dung zu einem besseren Essen bittend.

Und wirklich, der Ortsgeist hatte ein Einsehen und Gefallen an dem ungewohnten Wohlgeruch; es klärte sich kurz danach auf. Alle Unbill der Witterung, alles Zähneklappern der zwei nassen Tage war rasch vergessen, als wir am nächsten Morgen bei lachender Sonne über den letzten flachen Paß zum »Sternenmeer« ziehen konnten. Meine brummige Gesellschaft vom Abend vorher war wieder der alte Singchor geworden. Frisch klang über die Quellbäche des Hoang ho hinüber das Kuen lun-Lied meiner Hsi ning-Leute:

»Stünd' ich an der Hoang ho-Quelle,

Schlüg' am Kuen lun ich mein Zelt,

Immer, Liebchen, dein gedenk' ich,

Dein bis an das End' der Welt.«

Ein staunendes »Hayā!« durchlief auf dieser Paßhöhe die Reihe meiner Reiter. Tschang, der als Soldat in der Eskorte eines nach K'am reisenden mandschurischen Beamten hier durchgekommen war, erklärte den Neulingen die Gegend: »Seht, dort unten, wo die Sonne in den vielen Tümpeln funkelt und blitzt, dort ist ›skarma t'ang‹ (zu deutsch: die Sternenebene); mein osttatarischer Die Hsi ning-Leute nannten die Mandschu stets dung da da = Osttataren. Herr sagte mir, in unserer Sprache des Gartens der Mitte nenne man den Ort Sing su h'ai (Sternenmeer).

Dort im Südwesten dieser Ebene der schneebedeckte Berg ist der Kuen lun schan, dort wohnt der Geist des Gelben Flusses.

Auf dem niederen Hügel, der von Osten sich so weit in die Sternenebene hineinzieht, den großen Steinhaufen, das Obo, seht ihr es, seht ihr es nicht?

Dort läßt der Hoang schang (Kaiser) dem großmächtigen Geist Weihrauch anzünden und opfern. Vor fünf, sechs Jahren war ich mit dem Be tsch'ai sche = Bi tieh sche, Kommissär, chinesifizierte Form des mandschurischen Titels »bitheschi« für den Beamten, der alle drei Jahre von Hsi ning fu nach Dscherku ndo im Yü schu gesandt wurde und zugleich das Opfer im Namen des Kaisers am Sternenmeer darbrachte. dort. Er zündete dort einige kleine chinesische Weihrauchkerzen an und verbrannte etwas gelbes Opferpapier. Alle drei Jahre hat es so zu geschehen auf Befehl des großen Kaisers in Tsching tsch'eng Wörtlich Residenzstadt, gebräuchlichster Name für Peking beim Kan su-Volk.. Auch sechs weiße Schafe werden allemal dem großen Geist geweiht, damit er die große Tiefebene unten in China vor Überschwemmungen verschone. Jeder von uns brachte einen Stein mit, den er am Obo dazulegte; dann warfen wir uns alle in der Richtung nach dem Kuen lun-Berge auf die Erde und berührten sie dreimal mit der Stirn wie unser Schu be Etwa dem Hauptmann entsprechender Offiziersgrad des grünen Banners im Mandschu-Kaiserreich. und der Be tsch'ai sche. Die mongolischen Führer aber verbrannten Zedernzweigchen und umritten das Obo.

Dann ließen wir die sechs Opferschafe frei. Und weiter ging's nach Süden. Nach zehn Tagen kamen wir zu den ersten Zelten der ›Rothütigen‹ Hung mao tse = die mit den roten Hüten (sc.: Lama) nennt der Hsi ning-Chinese die K'am-Tibeter, die unter Hsi ning-Verwaltung stehen, (tse Hsi ning-Dialekt = te.).«

»Südlich von dem Obo ist ein altes Schlachtfeld,« berichtete Tschang weiter, »von diesem singen die Hung mao tse (die Rothütigen) heute noch:

rdya nagbo sdyenba dar

sog serbo sdyenba niam.

Der schwarzgekleideten Chinesen Opfer stieg in die Höhe,

Der gelbgekleideten Mongolen Opfer wurde herabgedrückt.«

Die letztere Bemerkung bezog sich auf die Eroberung Tibets durch die Mandschu-Dynastie. Unter Kaiser Yung tsch'eng schuf 1724 der Mandschu-General und -Prinz »Ta« (Ta ai) die Ministerresidentur von Hsi ning fu. Er ist noch heute als der »Selang dorge amban«, der Hsi ning-Amban mit dem gelben, goldenen Gürtel, jedem K'am-Tibeter bekannt und wird in Liedern gefeiert.

Unorganisch, unvermittelt schaut die weite und viele Kilometer breite, ebene Fläche des Sternenmeeres aus zahllosen Hügeln und Bergen heraus. Sie erscheint wie ein zugefüllter See, den der Soloma (der mongolische Name des obersten Hoang ho) in vielen Windungen durchzieht. Noch etwas weiter östlich der Stelle, wo das Obo der Odontala (mongolischer Name des Sternenmeeres) aufragt, beginnt, dicht umkränzt von grünen Hügeln, der blaue Spiegel des Ts'aring nor und sendet zahlreiche Buchten weit in das niedere Bergland zwischen flache, muldenreiche Hänge und schmale Grate hinein Ts'aring nor (nach Ch. Das geschr. skya rengs) ist der mongolische Name des westlichen der beiden großen Seen des Hoang ho, die von Prschewalski im Jahre 1884 entdeckt wurden. 1904 stand ich am Ufer des östlichen Sees, des Noring nor (mongol.)..

Über den östlichen Teil des Sternenmeeres kam ich auf einem Ritt mit Tschang ziemlich rasch vorwärts. Zahlreiche Dünen, auf denen eben etwas Gras auskeimte, drei breite und jedesmal über 1 m tiefe Solomaflußarme, Ansammlungen von lößähnlichem Staub, lagen dicht neben unpassierbaren Sumpfflächen und zwischen flachen Seen.

Auf einer hübschen, sandigen Weide in der Ebene hatte ich am 12. August das Lager aufschlagen lassen. Den Tag über umwirbelte uns nur einmal für Minuten eine Hagelwolke. Die Schneefelder am Kuen lun-Berge im Süden waren unter den intensiven Sonnenstrahlen der zwei letzten klaren Tage schon recht schmächtig geworden. Schmale Schneebänder nur, die wie Polypenarme von der kleinen Schneekappe des Gipfels den Graten des Berges entlang herabliefen – so typisch für ein hochtibetisches Bild –, zitterten und tanzten in dem überhellen Lichte. Mochte auch das Thermometer nur +6,2° C als Maximum zugeben, es war doch mollig warm, solange die Sonne schien. Mit der Abenddämmerung schlug aber der Wind nach Westen um, und bald darauf begann es zu regnen. Um neun Uhr abends 0° und Schneetreiben bei heftigem Wind aus Nordwest. Noch will der Schnee nur an den Spitzen der Pflanzen liegen bleiben, aber weithin ist der Weidegrund zum Sumpf geworden, auch im Zeltinneren gibt es schon Pfützen.

Bis Mitternacht ist der Wind zum Sturm angeschwollen. Ochsen und Pferde, die tief im Schlamm stehen, wollen sich ungern in dieses Schicksal ergeben und suchen samt Ketten und Koppeln auszubrechen; einige Pferde rennen wirklich davon. Ein Zelt nach dem anderen stürzt unter dem Druck des Sturmes zusammen; in dem zum dünnen Sandbrei gewordenen Boden will kein Pflock mehr halten. Ich sitze wie meine Begleiter, den dicken Filzmantel hoch heraufgezogen, mit dem Rücken gegen den Wind und warte – warte auf den Morgen. Bei dem peitschenden Schneesturm wage ich nur für Momente aus halb zugekniffenen Augen die Finsternis zu durchdringen. Ganz nahe bei mir auf Kisten und Säcken kauern unbeweglich noch einige andere runde, weiße Filzmassen, erratischen Blöcken gleich.

»Das Grundwasser steigt, wir sind in einem See, nicht auf dem Land!« ruft entsetzt eine Stimme in die schwarze Nacht.

»O me do fo! O me do fo!« klagt eine zweite Stimme Das chinesifizierte Sanskritwort »Amitabha Buddha«, von den Chinesen als Anrufung oder als Fluch gebraucht, oft auch als buddhistische Gebetsformel, dem tibetischen Om mani padme hung entsprechend..

So fand uns endlich der neue Tag. Wie wir, zitternd und mit gesenkten Köpfen, standen die Tiere da. Hilflos lagen zwei Ponys dazwischen in einer großen Pfütze. Unruhig geworden, hatten sie sich in die Stricke verwirrt und waren auch nach ihrer Befreiung kaum mehr fähig, aufzustehen. In dem sandigen und kiesigen Schlamm sanken die Tiere bei jedem Schritt bis an die Knie ein. Es war unmöglich, sie noch zu beladen. Wir Menschen mußten die fünfzig Lasten bis auf trockenen Grund schleppen.

Vergeblich suchte ich am 13. August mit meiner Karawane über die Schlammebene nach Süden zu gelangen. Die vegetationslose, von zahllosen Quarzstücken weiß schimmernde Ebene ließ nicht daran denken.

Am 14. August war ich wieder einen ganzen Tag eingeschneit und sah nichts. Wenn ich mich auf den Boden setzte, hatte ich zwischen all den Lasten in meinem Zelt etwa gerade so viel Platz wie in einer engen Schiffskabine. Wie neidisch dachte ich doch an Schiffsreisende, wenn ich zwischen meinen engen Zeltwänden tagelang warten mußte, wenn jeder Windstoß einen feinen Sprühregen durch die dünnen Baumwollwände peitschte. Die wenigen Bücher, die ich bei mir hatte, bekamen allmählich ein kartenspielartiges Aussehen und hatten damit den neuen Reiz gewonnen, gleichzeitig zum »Patiencelegen« dienen zu können.

Die einzige Abwechslung bot uns während des neuen Schneetags die Jagd auf einen Kyanghengst, der stundenlang ruhig zwischen meinen Pferden graste. Auch Lao Sung hatte hier ein kleines Erlebnis. Er sollte die Schafherde hüten, aber sie war ihm entwischt. Herde und Diener waren einen Tag und eine Nacht nicht zu finden. Vor einem bösen Geist (dri (geschr. hdre) tib.), meinte er am anderen Morgen, seien die Schafe plötzlich auf und davon gerannt. Er wollte eine fürchterliche Nacht gehabt haben; ganz nahe von ihm hätten Bären gesessen. Am Tage darauf erlegte ich während des Marsches allerdings einen riesigen alten Bären. Im Moment, wo er sich erhob, wurde er noch photographisch verewigt, dann bekam er die tödliche Kugel. Der Stoß, den meine Handkamera bei dieser Jagd erhielt, war ihr zuviel; es war ihr letztes Werk in Tibet.

Hier im Lager 69 entbrannte der Streit wegen des Barun-Trinkgeldes mit neuer Heftigkeit unter der Mannschaft. Sung und der Tibeter Tschaschi zerrten sich wutentbrannt an ihren Zöpfen, obwohl sie doch beide leer ausgegangen waren. Sung wollte jetzt seinen Kameraden zwingen, eine bestimmte Last zu übernehmen, von der er behauptete, sie habe einen bösen Geist aufsitzen und drücke ihm jedes Tier, dem er sie auflade. Ich lag noch auf meinen Wolfspelzen ausgestreckt und erwartete durch die offene Zelttür die ersten Goldstreifen und Rosenfinger des neuen Tages, da kam schon der dreckige Tschaschi heulend auf den Knien dahergerutscht, seinen dünnen, schmierigen Zopf auf den ausgestreckten Armen mir abgerissen entgegenstreckend. Er hatte immer so stolz dieses Zöpfchen getragen. Obwohl der Boden seines Wachstums nicht größer war als ein Fünfmarkstück, hatte das Zöpfchen bis an die Hüften gereicht. Mit den falschen Haaren und der Seidenschnur am Ende über 1 m lang, hatte es immer so graziös herumgependelt; und diese Zier lag nun ausgerauft, mit den Würzelchen und allen Läuschen ausgerissen vor mir auf meiner Decke. Immer wieder machte Tschaschi vor mir Ko tou, dabei nach tibetischer Weise die Zunge herausstreckend. Und er, der außer seiner Schmutzkruste wohl noch nie einen Hut aufgehabt hatte, trug seinen Kopf nun dick in Tschangs roten Turban gewickelt, damit ja kein Auge die geschändete Stelle erblicke.

Und ich sollte der Richter sein und Sung, seinen Landsmann, zu 50 Tael Silber (etwa 150 Mark) verdonnern, so verlangte es der aufgeregte Mann, oder – er gehe sofort heim. In meiner Schlaftrunkenheit fühlte ich mich in jenem Augenblick ganz als Europäer und erlaubte mir zu lachen, denn das Bild war von einer unbeschreiblichen Komik. Allein durch dieses Lachen hatte sich die Situation alsbald sehr verschlechtert. Chinesen in der einsamen Steppe, wo man auf sie angewiesen ist, sind nicht dieselben wie in ihrer übervölkerten Heimat.

Ich wisse nicht, was sich schicke, hörte ich von draußen, ich sei kein richtiger Herr, daß ich da noch lachen könne. Überhaupt solch dummes Prämienzahlen, ohne daß man vorher darum gewußt habe. Es kostete Geduld an jenem Morgen, die Chinesen zur Fortsetzung der Arbeit zu bringen. Tschaschi aber blieb abseits sitzen und grollte mit mir. Sung schimpfte in seiner Angst vor Tschaschi mit am meisten über das Prämienzahlen. Als wir dann endlich weiterzogen, wäre der ergrimmte Tschaschi wohl sitzen geblieben, hätten nicht zwei Bären ihren Morgenspaziergang gerade an ihm vorbeimachen müssen. In eiligem Trabe, bleich vor Schreck, kam er uns nachgerannt und nahm seinen alten Platz wieder ein, als wäre nichts geschehen.

Zum Glück kam am Nachmittag und Abend etwas dazwischen, was der Stimmung in meiner Schar großer Kinder wieder aufhalf. In einem der kleinen Quellbäche neben dem Lager hatte ich, wie schon so oft, zur Probe Gold waschen lassen. Die Ergiebigkeit war hier groß genug, um bald meine ganze Dienerschaft mit allen Waschbecken und Kochkesseln auf die Suche nach dem kostbaren Metall ausziehen zu lassen. Das Goldfieber hielt sie die ganze Nacht hindurch aufrecht. Noch nie hatte ich meine Chinesen so eifrig bei einer Arbeit gesehen: einer hielt das Licht, einer wusch, und so standen sie stundenlang in dem eisigen Bachbett. In der Frühe waren sie kaum von dem Platze wegzubringen. Jeder hatte sich Gold im Werte von – 1 Mark gewaschen.

Die Aussicht, später wieder an den Platz zurückzukommen und ihn richtig auszubeuten, ließ sie zu meinem Heil für die nächste Zeit die alten Streitigkeiten vergessen und friedlich, auch ohne Richterspruch, konnte ich die nächsten Tage weiterreisen. Die erfahrenen Goldwäscher unter meinen Begleitern berechneten sich, daß sie täglich zu fünf Mann mit guten Werkzeugen hier je 5 Fen Gold = 1,5 Tael Silber, also etwa 4,5 Mark pro Tag waschen könnten, was für ein ganz ausgezeichnetes Ergebnis gehalten wurde. Am Sing su h'ai scheinen öfters Tibeter zum Goldwaschen sich aufzuhalten. In mehreren Schluchten hatten wir verlassene Lager und Arbeitsspuren gefunden.

Ich zog nun in südwestlicher Richtung ohne jede Wegspur durch das niedere Sandsteinhügelland, über noch gar manchen Quellbach des Hoang ho. Selbst die sonst so häufigen, »wardo« oder »tado« (tab rdo) genannten, dreifußartig aufgestellten Steine, die Zeugen einer früheren Teekesselgemeinschaft, blieben nun aus. Umso mehr war aber diese Gegend von Wühlratten bevölkert und darum reich an Bären. Am 17. war ich kaum 2 km vom alten Lagerplatz weitergezogen, da gelang es mir, einer alten Bärin aufzulauern und sie zur Strecke zu bringen, als sie eben eine Rattenfamilie ausgegraben und ihre Schnauze tief in dem Loch stecken hatte. Eine Stunde später – ich hatte mich eben an dem schönen Anblick gefreut, den Tausende von Orongo-Antilopen boten, wie sie sich vorsichtig und doch schnell nach der Mitte einer Tagereise weit nach Westen sich ausdehnenden Talsteppe trollten – da begegnete ich einem zweiten Bären. Ich ließ ihn bis auf hundert Schritte an mich herankommen. Längst mußte er mich bemerkt haben, er nahm mich aber weder an, noch wich er aus; erst als er weitertraben wollte, schoß ich mit meinem Karabiner und traf ihn hinter sein breites weißes Band an der Schulter. Der Bär wälzte sich und biß sich wütend ins eigene Fleisch. Noch ein zweites Dumdumgeschoß traf, und jetzt erst wurde er auf mich aufmerksam. Der kritische Moment war gekommen. Was wird das starke Tier beginnen? Es ist zwischen uns beiden so eben und glatt wie auf einem Tanzboden, auch kein Gräschen erhebt sich aus der Erde. An meine Schläfe pocht's, einen Augenblick erfaßt mich das Gefühl des Alleinseins. Das Patronenwechseln will auch gar so langsam gehen. Ich hatte beim letzten Zielen den Atem etwas angehalten und keuche drum in der dünnen Luft von 4500 m. Da schwenkt der Bär schon ab, ein drittes Geschoß erreicht ihn nicht mehr. Atemlos erreiche ich endlich mein Pferd und sitze im Sattel, aber selbst im Galopp kann mein Pony nicht folgen, nach wenigen Kilometern verliere ich Meister Petz aus den Augen. Für die breiten Bärentatzen war weder Sumpf noch Sand ein hemmendes Hindernis gewesen; mein Pony aber lag total erschöpft und zusammengebrochen am Boden.

Kaum hatten wir an demselben Tage Lager geschlagen, als ich abermals zwei Bären ganz in unserer Nähe auf einem Hügel bemerkte. Der Rauch des Lagerfeuers schien ihnen gar nicht in die Nase zu beißen. Ich nahm mir diesmal Go als Begleiter mit und machte mich bis auf höchstens 50 m an die Tiere heran, an ein dunkles, großes, männliches und ein mehr hellgelbes, beide mit einer nur kleinen weißen Binde am Hals. Trotz unserer Nähe ließen sie sich noch immer nicht im mindesten stören; mächtige Erdschollen wurden von den kräftigen Tatzen und langen Krallen beiseitegeschoben, und brummig fuhr die lange, spitze Schnauze in die erweiterten Höhlungen und auf die Ratten los, von denen oft einige entwischen konnten. Dicht hinter dem einen Bären lief ein kleines Füchslein; was nicht in den großen Bärenmagen kam, fand sein Ende in dem des roten Trabanten. Unsere Schüsse krachten. Go machte natürlich trotz der Gabel an seinem Gewehr und trotz der unheimlichen Nähe nur ein Loch in die Luft. Ich selbst hatte wohl meinen Bären in die Schulter getroffen, daß er einen Moment sich wie nach einem lästigen Insekt in die Haut kniff, aber beide stürmten, meiner ansichtig geworden, in rasender Eile auf und davon. An eine Verfolgung war nicht zu denken.

Ärgerlich war ich eben von dieser Jagd wieder ins Zelt zurückgekehrt, als mir von der anderen Talseite ein neues Bärenpaar gemeldet wurde. Nur ein paar Schritte voneinander entfernt, »eifrig botanisierend«, bald hier, bald dort die Nase in ein Loch steckend, kamen sie um einen der runden Bergrücken. Ich zog diesmal mit drei Mann aus, und wir kamen alle trotz des flachen Geländes ungemein nahe heran, so vertieft waren die großen Tiere in ihre Arbeit. Von drei Kugeln durchbohrt, brach das weibliche Tier zusammen, trotzdem rannte es nachher noch über 1 km weit. Erstaunt stellte sich das Männchen auf die Hinterhand und bot so das günstige Ziel. Noch während die Leute mit dem Abbalgen der beiden Trophäen beschäftigt waren, näherten sich ahnungslos der siebente und achte Bär des Tages. Go, der wieder mit mir war, spürte aber noch vom letzten Male ein Gruseln in allen Gliedern, und ehe ich überhaupt schußbereit war, hatte sein Schuß die beiden vertrieben.

Ich war in die Gegend gekommen, von der die Ts'aidam-Mongolen mir so oft erzählt hatten, in das Hochland, in dem es Menschen gebe, die weder Ackerbau treiben noch Rinder und Schafe züchten, die, nur in dicke Felle gekleidet, von Mäusen und Ratten sich ernähren. Ganz nahe bei der Soloma-Quelle Mongolischer Name für den obersten Hoang ho. und dem Muru usse Mongolischer Name für Yang tse kiang. seien sie zu Hause.

Diese tibetischen Bären (Ursus lagomyarius, U. pruinosus Blyth) weichen in der Farbe sehr von einander ab. Auch das weiße Band am Halse zeigt die allerverschiedenste Breite. Bald ist es nur ein weißer Fleck an der Kehle, so groß wie beim Malaienbären, bald ist es ein breites weißes Band, das sich rund um den Hals legt, ja oft ist die Schulter bis zu einer Breite von 20 cm vollkommen weiß. Die Grundfarbe des Körpers ist ein lichtes, schmutziges Graugelb, die Hinterbeine sind grünlichschwarz in wechselnder Ausdehnung. Namentlich im Winter ist die Färbung sehr dunkel. Kein Wunder, daß sich die Mongolen in Ts'aidam erzählen, droben in den Bergen gebe es schwarze, weiße, rindfarbenrote und gelbe Bären.

18. August. Kaum vom Lagerplatz über einen ganz niederen Sattel gekommen, wo nur vereinzelt aus den allgemein so runden Bergformen weiße Felsen mit versteinerten Karbonkorallenresten herausblinkten, hatte ich den Ausblick auf die westlichsten, auf die wirklichen Hoang ho-Quellen. Sie liegen in einer viele Kilometer breiten Mulde, dicht bedeckt von niedrig wachsenden, harten Binsenwiesen und zahllosen dazwischen eingestreuten, abflußlosen Wassertümpeln. Aus dem größten, seeartigen Becken floß ganz schmal, so daß ein Schritt zum Überschreiten genügte, aber 1 m tief der Bach, den wir als den eigentlichen Hoang ho-Ursprung wohl ansprechen können (Tafel XVI).

Ein Paar der gelben chinesischen Kasarkagänse belebte die blaue Seefläche, zwei weitere in dünnstem Mauserkleid strichen eben mühsam und glucksend ab, als wir ans Ufer kamen. Über der herbstlich gefärbten Moorfläche stieg eine Lerche empor und verkündete in ihren schrillen Tönen den Frieden der von Menschen unberührten Welt. Wenige Wildyak hoben sich pechschwarz aus dem leuchtenden Gelbgrün und Blau des Himmels heraus. Friede und Glück aber waren nur Schein. Auf der unbewegten Fläche des Seespiegels schwammen die aufgedunsenen Leichname zweier Yak, und am Ufer entlang lagen in Menge Schädel und Knochen verendeter Yak, mehr denn zweihundert von erst vor kurzem gefallenen Tieren. Schon mehrere Tage zuvor war es uns aufgefallen, daß wir so oft auf kranke Yak stießen, die teilnahmslos dastanden, mit triefendem Speichel, stumpf unser Kommen beobachteten und nur müde und matt auswichen, wenn wir ihnen allzu nahe auf den Leib rückten. Hier am See schien der Friedhof der verseuchten Tiere zu sein. In der letzten Verzweiflung, in Fieberglut stürzen sich die Tiere, wie mir die Tibeter schon so oft erzählt hatten, in das kühlende Wasser.

Mit welcher Sorge und Angst ein Yakbesitzer mit seiner Herde durch ein solches Gebiet zieht, wird der Leser verstehen. Ich wußte zwar, daß viele meiner Tiere die Seuche durchgemacht hatten und darum immun geworden waren, aber die unterwegs eingetauschten, die von Barun, waren auch diese seuchenfest? Und die Tiere sind so dumm! Wie oft sieht man sie einen herumliegenden Knochen wollüstig mit der Zunge belecken! Nein, hier herrschte nicht der Friede, hier herrschte der Tod! Auf den Felsen am Rande hockten zahllose Geier, kaum noch fähig, sich wenige Meter über den Boden zu erheben. Das war kein Ort zum Rasten. Voll Grausen pfiffen meine Treiber doppelt schrill durch die Zähne. Ihre Auró! Huhuu! ließen heute keinem Ochsen die Zeit, einen noch so einladenden Grasbüschel kunstvoll mit der schwarzen langen Zunge zu umfassen und ihn sich schmecken zu lassen. Vorwärts, nur vorwärts! Daß sich keiner den Tod holt an einem verseuchten Hälmchen oder Wassertropfen!

Von dieser beckenartigen Ebene, die weit im Osten durch ein enges Tal mit dem Sing su h'ai zusammenhängt, muß man nur wenige Meter ansteigen, um unter sich, steil zwischen Schutthängen eingegraben, ein Flüßchen zu sehen, das sich nordwärts zum Schogha gol einen Weg gebahnt hat. Dort hatte ich Lager geschlagen, und Tschang war am Nachmittag ausgesandt worden, um für den kommenden Tag den Weg zu erkunden. Kurz darauf war er wieder erschienen und hatte sich zwei Begleiter, zwei »Bän̂-r« – um dieses schöne chinesische Wort meinen Lesern nicht vorzuenthalten – geholt. Drüben in einem Bache liege verendet der den Tag vorher angeschossene Bär, meinte er. Mit Gewehren, vor allem mit ihren langen Messern in der Hand, rückten sie zu dreien aus, diesem Bären sein Fell abzuziehen. Ich hatte sie gerade erst hinter dem nächsten Hügel verschwinden sehen, da kamen sie schon wieder ohne jede Waffe, aber mit allen Zeichen des Entsetzens zum Lager zurückgelaufen, so schnell ihre Beine sie tragen konnten. Weit voran Tschang, der vorsichtigerweise noch auf seiner Mähre saß und auf diese lospeitschte. Sie hatten sich wohlgemut dem Tiere genähert, das unbeweglich in einem der kalten Bäche lag, an dessen Ufer ein Kyangkadaver zu sehen war. Nur noch wenige Schritte waren die drei »Bän̂-r« von dem Bären entfernt gewesen, laut hatten sie sich schon gestritten, welcher der Bären von gestern es nun sei, – da, ein schauerliches Stöhnen, das Tier erhebt sich, etwas schlaftrunken, müde zum Glück, fährt dann aber rasch herum und stürzt mit wütendem Brummen auf meine Helden los, die in ihrem plötzlichen Schreck alle Messer und Schußwaffen fallen ließen und davonrannten, was sie konnten. Auch die tibetischen Bären sind meistens gutmütige Tiere. Jener hatte sich offenbar an dem Kyang nur allzu satt gefressen und darum die Kaltwasserkur mit sich vorgenommen. Zum Glück verfolgte er meine drei Leute nicht ernsthaft, sondern zog sich nach der unliebsamen Störung seines Schläfchens gleichfalls rasch zurück.

Das Erlebnis gab der Mannschaft Stoff in Hülle und Fülle für die langen Abende am Lagerfeuer zum eintönigen Zischen des Blasebalgs. Gegen Sticheleien fand ich Chinesen stets sehr empfindlich, und da diesem Volke der Satz: Leben und leben lassen! im Blute liegt, so wurden die Durchbrenner auffallend wenig mit ihrer offenkundigen Feigheit aufgezogen. Nur Tschang, der sonst immer mit seinen Heldentaten geprahlt hatte, durfte die nächsten Tage seinen Mund nicht mehr so weit aufmachen. Er hatte überhaupt wenig Freunde, da er wohl schlau, aber auch sehr faul war.

Wenn auf den unbewohnten Höhen Tibets im Sommer die Sonne lacht und höchstens weit drunten am Horizont mit kaum hörbaren Donnerschlägen ein grauer Wolkenschleier vorbeizieht, der langsam Berg um Berg, Tal um Tal verhüllt, und aus dem die vorher bläulichen Gipfel und Mulden kurz darauf weißgefärbt wieder auftauchen, dann ist es herrlich dort oben in der Einöde, und so war es auf dem plumpen Rücken, den ich mir schon Tage vorher in der Bergkette südwestlich der Hoang ho-Quelle zur Weiterreise nach dem Yang tse kiang-Oberlauf ausgewählt hatte. Es war kein besonders über seine Umgebung hinausragender Aussichtsberg, dieser namenlose Punkt, von dem aus mein Blick unsäglich weit über die vielen parallelen Bergketten hinwegreichte. Eine Kette wie die andere war N 70° W streichend. Jede einzelne unendlich lang, so daß man an ihren Gipfeln gegen die Enden zu, ähnlich wie bei Segelschiffen auf hoher See, das Phänomen der Erdkrümmung wahrzunehmen glaubte. Dazwischen lagen ebenso lang breite, parallele, braune Längstalungen, mit vielen winzigen ovalen Seechen darin, und vollendeten die Vorstellung einer riesenhaften, zu Stein gewordenen Dünung.

Nicht viel höher als der 4790 m hohe Paß, über den meine Karawane zog, war eine schneebedeckte Anhöhe, von der aus sich das eben geschilderte Bild in vollendeter Schönheit entrollte. Als ich dort mühsam über die dünnen Scherben verwitterter Schichtköpfe und über die fast lotrechten Felsplatten hinaufkletterte, die aussehen, als wären sie künstlich eingerammt in die weicheren, oberflächlich zu Schutt und Sand aufgelösten Zwischenschichten, da tauchte oben, wie hergezaubert, die drohende Silhouette der spitzen, schweren Hornwehr eines Yakbullen vor mir auf. »Beim Gung kang tschüs dyong!« raunte mein Begleiter voll Schrecken, »der leibhaftige Berggeist!« Der »Alte« schien sich auch wirklich als solcher zu fühlen, wie er so dastand mit der schmalen Front gegen mich, so unbeweglich mich anstarrend. Lange überlegte er, ob er sich durch meine Steinwürfe von seinem köstlichen, kühlen Ruheplätzchen vertreiben lassen, ob er wohl mich wegjagen solle. Mit Vorliebe rasten ja die Wildyakherden an den windigsten Halden und Pässen. Weiter abseits in menschenleeren Bergwüsten betritt man selten eine Höhe, ohne oben einen alten Bullen zu finden. Es ist, als ob sich die Tiere nach der längst verschwundenen großen Vergletscherung ihrer Heimat zurücksehnten; man findet sie wie träumend auf den kahlsten Gipfeln im Schnee liegen. Die Tibeter freilich erzählen, diesen einsamen Philosophen sei in frühester Jugend die Mutter weggeschossen worden, und deshalb nur seien sie Einsiedler geworden.

Mit dem willkürlich herausgegriffenen Übergang Auf unseren Karten steht in dieser Gegend Bayan kara-Gebirge. Streng genommen bezeichnen die Mongolen mit diesem Namen nur einen Paß am Wege nach Lhasa. Die chinesischen Geographen aber bezeichnen schon lange damit bzw. mit »Ba yen ka la schan« die lange wasserscheidende Kette zwischen Hoang ho einerseits und Yang tse kiang und Min kiang anderseits. in das Yang tse-Becken hatte ich es sehr glücklich getroffen. Genau in der Richtung, in der ich weiterreisen wollte, führte ein allmählich an Größe zunehmendes Tal in kleinen Windungen abwärts. Diesem folgte ich den ganzen Rest des August. Täglich gab es jetzt für meine schwergeprüften Tiere genügende Weide, und auch unterwegs ging es meist ohne größere Schwierigkeiten weiter.

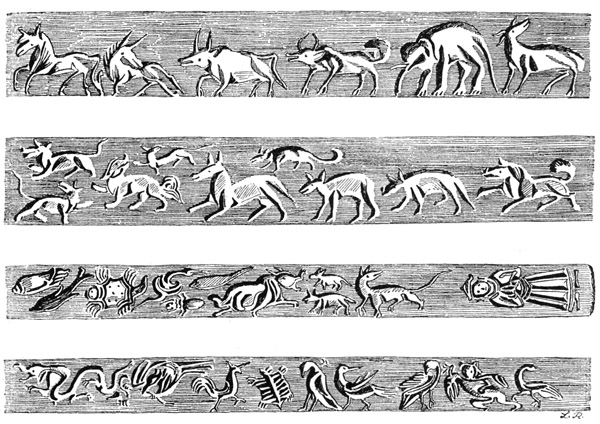

Nachdem wir im oberen Teil des Tales eine Sanddünenzone durchzogen hatten, stellten sich sogar menschliche Spuren ein. Dies wirkte beruhigend auf ängstliche Gemüter in meiner Karawane. Das Vertrauen wuchs, daß es mir auch ohne Führer gelingen werde, aus diesem Labyrinth von Bergen und Tälern meine kleine Schar ans Ziel zu bringen. »Sang tsche« (Altäre), an denen mittlerweile Wildyak ihre Hörner erprobt hatten, alte Kochstellen (die bekannten drei Steine) tauchten am Wege auf, wenn sie sich nicht in den hier etwas üppiger gedeihenden Blumen und Kräutern verbargen. Dieser Weg wurde früher vielleicht öfter benutzt, er scheint aus der Gegend des Tossun nor nach dem Tang la und endlich nach Lhasa zu führen. Daß unsere Vorgänger hier langsam gereist waren, zeigte uns die große Zahl von Steinplatten, die über und über mit tibetischen Schriftzeichen bedeckt waren. Bis 10 und 20 m lange Mauern von Mani rdo mbum (= Mani rdo hbum = hunderttausend Manisteine) waren in dem einsamen Tale zu sehen. Während die Karawanentiere ruhig sich erholen konnten, gruben einst fromme, nach Lhasa pilgernde Mönche mit den unbeholfensten Werkzeugen diese Gebetreliefs so tief und so peinlich sauber in die Steinplatten ein, als gälte es nicht bloß, nachher eine auf die andere zu schichten, sondern öffentlich aller Welt zu zeigen, wer es am schönsten machen könne. Jahrzehnte haben seitdem mit Schnee und Eis daran weitergearbeitet und die grellen Farben bis auf wenige Spuren wieder herausgewaschen (Tafel XVII oben).

Als mein Tschʿeng die Gebetplatten gesehen, schaute er täglich nach dem Yang tse kiang aus. Bei den Kuku nor-Tibetern ist nämlich die Sitte, solche mühsamen Reliefs einzugraben, noch wenig verbreitet, erst in der Nähe des Yang tse-Stromes werden sie zahlreich.

Wir waren ja auf dem Wege zum Hsi tien, zum Himmel des Westens. Viele Stunden lang erzählte uns Tschʿeng die Geschichte vom Tang sen, und wie durch ihn die Manisteine an das Ufer des Yang tse kiang kamen.

Die Sage vom Tang sen

Es war in China während der Tʿang-Dynastie, da lebte ein kleiner Beamter namens Tschʿeng guan wei, der hatte eine Frau namens Yi man tʿang Die Namen sind alle in der Form gelassen worden, wie sie meine Leute aussprachen.. Dieser hatte einen älteren Bruder, der hieß Yi kʿai schan und war ein sehr hoher Beamter. Als nun das Paar an einen anderen Ort versetzt wurde, mußte es die Reise zu Schiff machen, und als sie zwei oder drei Tage weit gefahren waren, überfiel der Bootsmann bei Nacht den Beamten Tschʿeng, band ihn und warf ihn über Bord. Der räuberische Bootsmann aber heiratete jetzt die Frau. Diese trug ein Kind im Schoß, und um seinetwillen ließ sie sich auf den Vorschlag des Räubers ein. Zusammen fuhren sie nun weiter und kamen nach einem Monat an einen Ort, an dem der Beamte Tschʿeng sein neues Amt hätte antreten sollen. Mit Hilfe der Papiere des Ermordeten bekam der Mörder die Stelle.

Vier oder fünf Monate später gebar die Frau das Kind des Tschʿeng, ohne daß der Mörder ihres Mannes davon erfuhr. Gleich nach der Geburt biß sie ihrem Knaben eine große Zehe ab, packte ihn in ein Kästchen, schrieb darauf: »Kiang lu sen« (Strom dahinlaufen, leben) und warf das Kästchen in den Fluß.

Weiter flußabwärts lag ein Kloster. Dorthin trieb das Kästchen, und ein alter Priester fand es und das Kind darin. Er ließ den Knaben aufziehen, und als er sechs oder sieben Jahre alt geworden war, mußte er im Kloster mithelfen. Einmal beim Reinemachen sagte er zu einem tönernen Götterbild: »Nimm den Arm in die Höhe, daß ich besser putzen kann!« Und wirklich, das Bild nahm seinen Arm in die Höhe. Ein andermal war der alte Priester unzufrieden mit dem Jungen und schlug ihn. Da gingen alle Götterbilder in Stücke, und selbst der Tempel zerfiel. Der alte Priester sandte den Knaben darum aus, für den Wiederaufbau in der Umgebung Geld zusammenzubetteln.

Um diese Zeit erfuhr die Mutter, daß ein Wunderknabe in dem Kloster wohne. Unter dem Vorwande, dort beten zu wollen, besuchte sie den Ort und nahm 500 Paar Stiefel als Geschenk für die Priester mit. Jedem einzelnen paßte sie selbst ein Paar an. Als sie 499 Paare verteilt hatte, blieb ein Stiefelpaar übrig, aber kein Priester meldete sich dazu. Das Kloster aber hatte 500 Mönche. Nach langem Fragen fand man endlich Kiang lu sen. Er hatte sich scheu beiseite gehalten, ihm fehlte ja die große Zehe. Daran erkannte die Mutter ihren Sohn, und einen ganzen Tag weinten sie nun zusammen.

Beim Abschied lud die Mutter ihren Sohn ein, an ihrem Ya men vorbeizukommen, wenn er wieder zum Geldsammeln ausgeschickt werde, auch daß ihr Mann der Mörder seines Vaters sei, erzählte sie ihm. Wenige Tage später stand der junge Kiang lu sen schon an ihrer Tür, und seine Mutter gab ihm 300 Unzen Silber. Mit diesen zog er weiter und kam nach Hsi ngan fu, das war damals die Hauptstadt des Reiches der Mitte. Es war gerade eine schreckliche Dürre. Überall fand Kiang lu sen kaiserliche Proklamationen angeschlagen, wer nach Hsi tien, dem Himmel des Westens, gehen wolle und von dort die echten wirksamen Gebete hole, der bekomme, wenn er Beamter werden möchte, den höchsten Knopf, bekomme, wenn er es lieber wolle, Geld oder was er sich nur wünsche. Als der junge Kiang lu sen dieses hörte, erbot er sich sofort, nach Hsi tʿien zu gehen, wenn der Kaiser seinen Tempel wieder aufbaue.

Nachdem Kiang lu sen sich in die Dienste des Tʿang-Kaisers gestellt hatte, hieß man ihn Tʿang sen. Zwei oder drei Monate war er schon von Hsi ngan fu unterwegs, da kam er zu dem Berge Yin schan. Mit diesem hat es seine ganz besondere Bewandtnis. Es gibt nämlich im Reich der Mitte auch einen Berg, der heißt Hoa gu schan. Auf diesem wohnen viele Affen, auch eine Höhle ist dort: Schui lien dun genannt, d. h. eine, die durch einen Wasserfall geschlossen ist. Und oben auf dem Berge ist ein sehr schöner großer Wunderstein. Dahin kam vor Zeiten einmal die Göttin des Himmels Wa men niâng niâng und setzte sich für einige Augenblicke auf den Stein, dabei floß ihr Blut über den Stein. Später kam der Gott Tʿai schang lao din zu demselben Stein Et pollutionem habuit..

Nach fünfhundert Jahren wurde deshalb im Innern des Wundersteines durch Sonnenwärme ein Affe ausgetragen. Dieser sprengte seine Hülle und sprang heraus. Bei den Affen galt nun das Gesetz, wer von ihnen durch den Wasserfall in die Höhle Schui lien dun komme, der sei ihr König. Der Sche hu tse, der aus dem Stein geborene Affe, der hatte keine Angst vor dem Wasser. Er kam in die Höhle hinein und ward der Affen König. Aber schon nach ein paar Jahren war es ihm dort langweilig geworden, und er wollte tao jen, d. i. laoistischer Priester, werden. Einen ganzen Monat suchte er nach einem Lehrer, da kam er zu einem Kloster, darin wohnte der Gott Tʿai schang lao din. Dieser rechnete in seinen Zauberbüchern nach und fand heraus, daß der Steinaffe sein Sohn sei. Darum lehrte er ihn mehr Magie als andere Schüler. Als nun eines Tages Tʿai schang lao din nicht zu Hause war, plapperte der Affe seine Kenntnisse aus und zeigte, wie er sich in einen Baum, einen Menschen oder dergleichen verwandeln, auch daß er gen Himmel fahren könne. Er hatte sich eben in einen Tannenbaum verwandelt, da kam sein Vater und Meister zurück.

Ob des Prahlens seines Sohnes wurde er sehr ärgerlich und schickte ihn weg. Der Steinaffe ging jetzt in den Himmel und kam zu Wa men niâng niâng's Blumengarten. Dort fand er einige Dienerinnen, die der Göttin Pfirsiche bewachten. Er vertrieb sie und aß die Früchte. Wa men niâng niâng fragte ihn, wer er denn sei, worauf er sich als Tʿai schang lao din's Lehrling ausgab. Als dieser, zu Hilfe gerufen, ankam, fing er seinen ungeratenen Sohn, steckte ihn in seinen Apothekerherd und wollte ihn verbrennen. Neunundvierzig Tage ließ er ihn darin, selbst Himmelsgötter sollen sonst in dieser Zeit darin vernichtet werden können. Der Steinaffe war nach neunundvierzig Tagen noch da, aber er war zum Tʿiä t'ʿou tʿung be, d. i. zum Eisenkopfbronzerücken, geworden. Als er endlich aus dem Ofen wieder herausgelassen wurde, ging er gleich wieder in den Himmel hinauf. Dort hieß ihn Wa men niâng niâng den Garten hüten. Täglich hatte er dabei im Himmel Händel. Sie machten ihn deshalb zum »Be ma wenn«, d. h. er wurde der Stallaffe. – Seither findet sich in jedem größeren Pferdestall in China das Bild eines Affen oder ein Affe selbst, der die Krankheiten von den Pferden fernhält. Allein auch im Himmel ist das Geschäft des Stallaffen sehr wenig angesehen, darum verübte er noch viele tolle Streiche. Tʿai schang lao din mußte noch einmal seinen Sohn einfangen, und diesmal setzte er ihn unter den Berg »Yin schan«, zu deutsch: Druckberg. Nur den einen Trost bekam der Affe noch zu hören: Während der Tʿang-Dynastie werde ein Mensch vorbeikommen, wenn er diesem dienen wolle, dürfe er wieder heraus und mit ihm in den Hsi tien ziehen.

Jetzt war also Tʿang sen in die Nähe des Yin schan gekommen. In einem tiefen Tale hörte er plötzlich seinen Namen und: »Diu ming! Diu ming!« rufen (»Zu Hilfe! Ich verliere das Leben!«). Tʿang sen fragte, wo denn der Hilfesuchende sei, da tönte es schon aus dem Berginnern: »Wenn du auf den Berggipfel steigst, so siehst du oben eine Schale, hebst du diese, so kann ich heraus.« Kaum hatte Tʿang sen die Schale etwas gehoben, da ward die Luft von Blitz und Donner erfüllt, und der Steinaffe sprang heraus. Sie waren erst eine kleine Strecke miteinander weitergezogen, da begegneten sie der Guan yin pʿusa, der Göttin des Südmeeres, wie Chinesen sie auch heißen (Kwan yin). Diese gab dem Affen, der sich von nun an auch Sung wu kung nannte, einen Hut. Kaum hatte er ihn aufgesetzt, da konnte er ihn schon nicht mehr abnehmen. Guan yin pʿusa aber sagte zu Tʿang sen: »Wenn der Affe böse wird oder dir davonlaufen will, so bete nur das Gebet: Tsing gu r tschu, dann bekommt er schrecklich Kopfweh und kommt rasch zu dir zurück.«

Als sie weiterzogen, kamen sie zu einem reichen Mann, der war sehr betrübt und wollte die beiden zuerst nicht bei sich aufnehmen. Seine einzige Tochter war krank; jede Nacht wurde sie von einem bösen Geist besessen gemacht. Tʿang sen versprach Rat zu schaffen, wenn der Mann sie aufnehmen würde, und der Steinaffe mußte den Geist fangen. Es war der »Tschu ba dyi«, der Schweinskopfteufel, in seinen schwarzen Kleidern. Da Tschu ba dyi dem Tʿang sen zu dienen versprach, schonten sie sein Leben. Zu dreien zogen sie also weiter und gelangten an den Berg Hʿuo yüen schan. Auf ihm sind giftige Gase und Feuer – daher rührt auch sein Name –, so daß sie nicht hinübergehen konnten. In seiner Nähe aber wohnt der Niu mao wang, dies ist ein böser Geist mit einem Yakkopf, der hat einen Wunderfächer, »Ba diu schan« genannt; mit dem allein kann man die Gase vertreiben. Als der Yakkopfgeist Niu mao wang ausgegangen war, nahm der Affe schnell die Gestalt des Niu mao wang an und ging zu dessen Frau und bat sie um den Wunderfächer. Kaum hatte er ihn bekommen, so rannte er damit auf den Berg hinauf, um den bösen Rauch zu vertreiben. Es war aber ein falscher Fächer, den ihm die Frau gegeben hatte. Darum nahm der Steinaffe jetzt die Gestalt einer Mücke an, flog der Frau, als sie gerade beim Essen war, in den Mund und von dort in den Bauch und zog ihr vom Bauche aus mit aller Kraft am Herzen. Er zerrte dort so lange, bis sie auf seine Stimme hörte und ihm sagte, wo der richtige Fächer sei. Dann mußte sie wieder den Mund aufmachen, daß er heraus konnte. Kaum war er draußen – damit sie nicht zubeiße, hatte er ihr vorsichtig etwas zwischen die Zähne geschoben, ehe er durch ihren Mund flog –, da nahm er den Fächer und eilte damit nach dem Hʿuo yünen-Berg zurück. Und als er fächelte, verzogen sich der Rauch und die giftigen Gase, und sie alle konnten hinüber Man sieht diese Szene häufig auf chinesischen Bildern dargestellt. Die giftigen Gase sind das »ien tschi«, über das meine Mannschaft z. B. am Türketse-Paß so sehr klagte. Sie sind meist als Rauch gemalt.

Jetzt kamen sie in das Nü jen guo, in das Land, wo es gar keine Männer gibt, sondern nur Frauen. Diese sind aber sehr kriegerisch, reiten und jagen wie Männer. Dort hatten sie Schwierigkeit mit einer Zauberquelle Tʿang sen hatte von der Wunderquelle getrunken und war dadurch gravid geworden. Da er keine Frau war, so konnte er aber das Kind nicht zur Welt bringen und wurde schwer krank.. – – – Noch manches andere sonderbare Land mußten sie durchziehen, ehe sie am Lu scha h'ʿo anlangten. An diesem Flusse lebte ein böser Geist mit einem Pferdekopf, der mit Vorliebe Menschen fraß. Auch dieser unterlag im Kampfe und mußte mit Tʿang sen weiterziehen, wenn er nicht sein Leben lassen wollte.

Endlich standen alle am Tung tʿien hʿo, das ist der Fluß, den man in China unten Yang tse kiang nennt. An seinem Ufer sahen sie einen Wassergeist sitzen. Dem erzählten sie, daß sie nach dem Hsi tien, dem westlichen Himmel, zögen zum Hsi fan Wo fo, zu Buddha, um Gebete für den Kaiser von China zu holen. Der Geist bat sie, wenn sie zu Buddha kämen, sollten sie auch sein gutes Betragen loben, er sei ein sehr guter Geist und hoffe auf eine Belohnung für sein tausendjähriges, fortdauernd gutes Benehmen Es ist dies eine Anspielung auf die Nützlichkeit des Yang tse kiang gegenüber den Verheerungen des Hoang ho.. Sprach's und trug sie alle über den tiefen Tung tʿien hʿo hinüber.

Als sie endlich im Hsi tien angekommen waren, gab ihnen Hsi fan Wo fo (Buddha) seine Gebete. Es waren dies die allerkräftigsten Gebete und Beschwörungen. Menschen, die im Sterben lagen, konnten dadurch wieder zu einem fröhlichen Leben zurückgebracht werden. Mit den Gebeten machten sie sich eilends wieder auf und zurück zum Tʿang-Kaiser. Zu spät kamen Wo fo (Buddha) plötzlich Bedenken, daß, wenn die Menschen nun alle am Leben blieben, die Nahrungsmittel aller Welt nicht ausreichen möchten, sie zu ernähren. Er sandte darum einen Diener hinter dem Tʿang sen her, der ihm das wichtigste Buch wieder entwenden sollte.

Die tapfere Schar kam nun wieder an den Fluß Tung tʿien hʿo. Dort erwartete sie schon lange der Flußgeist. Sofort ließ er sie auf seine Schultern sitzen und begann den Fluß zu durchschwimmen. Als sie in der Mitte waren, fragte er, ob sie dem Buddha Hsi fan Wo fo auch gesagt hätten, was für ein guter Mann er sei.

»Haya! das haben wir vergessen!« riefen sie aus.

»Hm!« machte der Geist und tauchte unter. – – – Sie hatten große Mühe, wieder ans Land zu kommen; die Gebetbücher aber wurden von den Wellen fortgespült. Gerade die besten sahen sie nicht wieder, nur wenige konnten sie wieder auffangen. Einige drückten sich auf den Steinen am Flußufer ab, mit aller Sorgfalt und Mühe aber war der Abklatsch nicht mehr davon abzulösen.

Noch heute ahmen darum die Tibeter diese auf den Steinen am Ufer des Yang tse kiang abgedrückten Gebete nach und hauen solche tief in Steinplatten ein.

Als Tʿang sen wieder nach China zurückgekommen war, gab er die geretteten Gebete seinen Landsleuten, den Chinesen. Die Decken und Hüllen davon bekamen die Tibeter. Auch die Hui hui, die Mohammedaner, wollten Gebete von ihm haben. Für diese kritzelte der Affe, da er ja nicht richtig schreiben konnte, sinnlos auf einem Papier herum und gab ihnen das.