|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich hatte mir in einem kleinen Wiesental, ein paar Stunden südlich von der Stadt Dankar, acht Yak von Tibetern aus Tombum da erstanden, die zum Handeltreiben nach Dankar gekommen waren. Mit diesen acht Yak und fünf berittenen und von mir bewaffneten Dienern, sowie einigen Lastponys, außerdem begleitet von einem Sergeanten mit einigen Soldaten, brach ich am 11. Januar von Dankar auf, passierte 10 km weiter westlich die letzte chinesische Grenzwache und traf noch vor Abend im Kloster Gomba soma (chin.: hsin se = neues Kloster) ein. Damit, daß ich über Gomba soma reiste, war ich auf der Heerstraße zum Nordufer des Kuku nor und folgte dem Rat der chinesischen Mandarine, die mich baten, ja nicht das Südufer des Sees aufzusuchen, da dort im Winter die Räubergefahr besonders groß sei.

Kaum war ich im Kloster angekommen, da stand auch schon ein großes kupfernes Kohlenbecken vor mir, dessen getrocknete glimmende Kuhdungstücke eine angenehme Wärme ausstrahlten. Auch heißer Tee wurde gebracht und eine große Speisekiste mit drei Abteilungen für Tsamba

Tsamba ist die National- und Hauptspeise der Tibeter. Sie wird aus Gerste, der Hauptfrucht der tibetischen Hochtäler, hergestellt; bekanntlich ist Gerste diejenige Getreideart, die den kürzesten Sommer zur Reife verlangt. Zur Tsamba-Bereitung werden Gerstenkörner in flachen Pfannen geröstet und sodann gemahlen. Ein derartig zubereitetes Gerstenmehl heißt auf tibetisch Tsamba, chinesisch ts'ao mien (geröstetes Mehl). Beim Essen werfen die Tibeter in eine fast leer getrunkene Teetasse ein größeres Stück Butter, füllen die Tasse mit Tsamba-Mehl auf und kneten das Ganze in ihrer Tasse mit der Hand zu einem Teig zusammen. Auch Tsamba-Essen muß gelernt sein. Man kann es schön und häßlich machen. Es gilt bei den Tibetern für sehr unanständig, von dem Mehl etwas zu verschütten, und wenn der Teig fertig geknetet ist, so darf weder an den Fingern noch an der Tasse etwas hängen bleiben. Die Tibeter wissen deshalb genau, wieviel sie von der Butter, vom Tee und vom Mehl zusammentun müssen.

Diese halbgetrocknete Teigmasse ersetzt in Tibet das Brot. Es ist eine Barbarenspeise, die jedenfalls an Ursprünglichkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Prschewalski erklärte das Tsamba-Essen für ekelhaft zum Ansehen. Ich kann es nicht so gar schlimm finden, und der Geschmack ist nicht übel. Um dem durch das Rösten schon etwas kräftig und würzig schmeckenden Tsamba-Mehle mehr Geschmack zu verleihen, wird oft Tschürra oder Zucker beigemengt. Tsamba ist ziemlich nahrhaft; es enthält die Kleberstoffe der Gerste. Ich fand es leicht verdaulich, wenn man einen guten Magen hat!, Tschürra

Getrockneter Quarkkäse. und Butter..

Dank der freundlichen Aufnahme waren ich und meine Leute rasch versorgt. Alle paar Minuten kam einer von den jüngeren Mönchen in mein Zimmer und schob mir die Tsamba-Kiste näher hin. Im übrigen war man nicht aufdringlich. Die Klosterzucht war so gut, daß keiner von den zweihundert Mönchen in Gomba soma es wagte, in meinen Raum zu kommen, nur um mich anzugaffen, wie man es in China gewöhnt wird. Meine Tiere aber standen draußen in einem offenen Hof bei 25° Kälte, und ein eisiger Nordwestwind fegte unausgesetzt durch das breite Steppental. Zuerst gab es nicht einmal etwas zu knappern und zu beißen für sie.

12. Januar. Noch unterwegs holte mich heute ein über sechzig Jahre alter Mann aus Dankar ein, der sich als Vertreter der chinesischen Obrigkeit vorstellte. Er führte unseren tibetischen Reisepaß für das Kuku nor-Gebiet mit sich und erzählte, der Amban und der Ting hätten die Hsië dia von Dankar für mein Wohlergehen verantwortlich gemacht. Die Hsië dia hätten nun beschlossen, ihn mit mir zu senden, da sie selbst des bevorstehenden Neujahrsfestes wegen nicht mit wollten. Der Sergeant und die Soldaten, die mich bis dahin begleitet hatten, erklärten darauf sofort, umkehren zu müssen. Sie hatten Befehl, mich nur so lange zu geleiten, als ich ohne offiziellen Dolmetscher reiste. Gegen diese strikten obrigkeitlichen Befehle war natürlich nichts zu wollen – ich schien mir auch selber in der Hand des Hsië dia-Vertreters am sichersten. Wegen der großen Kälte hatten es die Soldaten vollends sehr eilig. Mitten auf dem Wege mußte ich ihnen ihr Geldgeschenk ausbezahlen, und mitten auf der hartgefrorenen Steppe machten sie mir hierfür einen tiefen Danksagungs-Ko tou.

Wir schlugen an jenem Tag schon früh wieder Lager. Ich mußte die Tiere schonen und ihnen möglichst viel Zeit zum Weiden geben.

Schon bei diesem Lager 1 war der Charakter der Gegend gegen bisher ganz verändert. Gerade gestreckt und unabsehbar weit zog sich das Hochtal in nordwestlicher Richtung hin, eingesäumt von parallel laufenden, grünlich gefärbten Höhenzügen, die aus den Hochebenen flach anstiegen. Nirgends gab es hier mehr einen Baum oder Strauch, nichts schien den Blick in die endlose Ferne zu hemmen. Eine wundersame Klarheit herrschte hier oben. Man war erhaben über den weißlichen Duft, der bis gegen die Stadt Dankar hin, soweit der Löß reichte, heraufzog. Und wunderbar hell, in klarem, rötlichblauem Lichte begrenzte meinen Blick ein Zug von schneeigen Höhen, der schon viele Tagereisen weit entfernt lag.

Am Nachmittag war es windstill, und die Sonne strahlte in diesen Höhen von 3000 m mit voller Kraft. Meine Leute hockten um den Teekessel und ließen bald nach dem Schafpelz Nr. 1 auch ihren Schafpelz Nr. 2 von den Schultern gleiten. Halbnackt saßen die tiefgebräunten Gestalten da und fingen mit Brust und Rücken die Sonnenstrahlen auf. Kaum war aber am Abend, so gegen fünf Uhr, die Sonne verschwunden, so ward es bitter kalt, der Schnee knirschte und pfiff unter jedem Tritt.

In meinem Zelte sitzend, erlauschte ich in dieser ersten Nacht durch die dünne Kanevaswand eine lange Beratung meiner Diener, die mir die Stimmung solcher tibetischer Reisenächte vollenden half.

So freundlich mich die Mönche von Gomba soma bewirteten, sie hatten es nicht unterlassen können, meine chinesischen Begleiter in große Unruhe und Sorge zu versetzen. Sie hatten ihnen erklärt und, wie es scheint, um ihren Worten mehr Nachdruck zu verleihen, auch durch ein rasch befragtes Orakel noch fester bewiesen, daß meine Expedition unglücklich enden würde. Das Orakel lautete: »Sieben Menschen werden Unglück haben!« Wir waren nun sieben Menschen mit dem Hsië dia zusammen, und die Lamas hatten behauptet, wenn ich als Ungläubiger ein Loch in das Eis des Kuku nor schlüge, um die Tiefe des Sees zu ergründen, so würden die Götter darob erzürnen, das Eis mit einem Male zerrinnen lassen, und nicht bloß ich, sondern auch alle meine Begleiter würden elendiglich umkommen. Es sei dann aber auch keine Möglichkeit mehr, zu den Mönchen auf die heilige Insel, die in der Mitte des Sees liegt, zu gelangen, die Pilger könnten nicht mehr ihr Ziel erreichen, und die Mönche auf der heiligen Insel müßten während des kommenden Sommers langsam verhungern, weil ihnen niemand mehr Essen bringen könne Die Chinesen glauben, daß das Wasser des Sees kein Schiff trägt. Es gibt auf dem ganzen See kein Schiff.. Schon das Jahr vorher sei der See um die Insel herum nicht zugegangen und niemand auf die Insel gekommen. Um also den Mönchen auf der Insel zu helfen, hatten die von Gomba soma meine Leute aufgefordert, auszureißen oder zu streiken. Dies wurde nun des langen und breiten bis in die tiefe Nacht hinein im Flüsterton am Lagerfeuer verhandelt.

Die Leute waren noch zu keinem Schluß gekommen, als ich endlich einschlief. Vorsichtig hatte ich mir alle Schlüssel zu den Schlössern der handschellenartigen Fesseln, mit denen der Diebe wegen die Pferde paarweise zusammengekettet waren, abgeben lassen. Und daß ich ein paarmal in der Nacht erwachte und Umschau hielt, dafür sorgten einige hungrige Wölfe, die mit halb winselndem Geheul die Zelte umkreisten.

13. Januar. Während der Nacht sank die Temperatur wieder auf -30°, doch in unserem Pelzsack hatten weder ich noch »Mr. Jack«, mein Terrier, die Kälte empfunden, obwohl wir nur auf dem schneebedeckten Boden des Zeltes lagen. Der Hsië dia-Mann, der am Tage zuvor mit allerlei Großtaten geprahlt und behauptet hatte, beim Schlafen nur ein kleines Antilopenfellchen zu brauchen, hatte dagegen so unter der Kälte gelitten, daß er mich mitten in der Nacht um meinen Pelzmantel bat. Mit welcher Einquartierung ich den am Morgen wiederbekam, läßt sich ja denken. Tschang und Fen, die beiden Hsi ning-Chinesen, die von Jugend auf an tibetisches Leben gewöhnt waren, hatten nicht einmal im Zelte geschlafen. Sie wußten sich wie Tibeter in den Kleidern, die sie auch am Tage trugen, zusammenzulegen und -zukrümmen. Meine beiden Schen si-Chinesen dagegen, darunter mein Koch Liu, waren in dieser ersten Nacht todunglücklich. Als wir morgens am Teekessel hockten, weinten sie bitterlich. Noch nie zuvor hatten sie außerhalb eines Hauses und in einem Zelte genächtigt. Sie baten mich inständig und unter vielen Tränen, wieder umdrehen zu dürfen, vor Kälte hätten sie die ganze Nacht kein Auge zutun können. Da sie sich nachts nie gerührt hatten, wenn die Tiere unruhig geworden waren, so hielt ihnen nun Tschang noch eine Strafpredigt dazu. Die beiden taten mir leid, aber ich konnte jetzt keinen einzigen Mann entbehren.

Auch an diesem Tage kamen wir nicht gar weit, denn ich reiste ganz nach der Landessitte und ließ Tschang und den Hsië dia die Länge der Tagesmärsche bestimmen. Im Winter eine Yakkarawane zu führen, will auch gelernt sein, und ich hatte nicht die Absicht, wegen unserer europäischen Eile das Leben meiner Tiere aufs Spiel zu setzen.

Wir trafen auf tibetische Nomadenzelte. Es waren die ersten, die wir zu Gesicht bekamen. In der Umgebung des Klosters Gomba soma und eine kleine Strecke dahinter hatten wir noch einige Mongolenfamilien in ihren runden, schmutzigweißen Filzyurten getroffen. Sie waren Untertanen des Tsch'ing hai Wang, des mongolischen Königs vom Kuku nor und anderer mongolischer Herzoge. Jetzt aber war ich bereits im Gebiet der Be fu (schu) fan tse Mit »fan tse« oder »hsi fan« bezeichnet der Chinese die tibetischen Nomaden im allgemeinen. Fan heißt zugleich Barbar oder Fremder, also »hsi fan« Westbarbar. Be schu ist chinesisch und bedeutet Tuja oder Zeder. Bs ist ein heiliger Zedernhain in dem Gebiet dieses Häuptlings; be schu wird im Hsi ning-Dialekt als be fu ausgesprochen. (tib.: Dawu). Ihr Häuptling hatte zu jener Zeit einen Reisetag nördlich von meinem Wege im Tal des Tsungkuk gol sein Lager.

14. Januar. Früh am Morgen überschritten wir den Ke tou ya hu (mongol.: Keten khutul), einen niederen und nach beiden Seiten flach abfallenden Bergsattel, der das Quellgebiet des Hsi ning ho von dem abflußlosen Becken des Ts'o ngombo (Kuku nor) trennt. Zum erstenmal hatte ich von dort den Anblick der riesigen Seefläche. Der See war jedoch gefroren, sein Eis trug sogar – was eine Seltenheit in jenen Höhen ist – eine dichte Schneedecke. Ich sah darum nur eine große, weiße Ebene, die breit und nach Westen schier unabsehbar vor mir lag. Die Luft war so klar und so durchsichtig, daß man noch rings um den ovalen, etwa 100 km langen See Berge erkennen konnte. Es waren WNW nach OSO ziehende Ketten, die ganz fern im Westen konvergierend erschienen. Bloß die von allen Seiten ganz flach gegen die Mitte einfallenden Ufer verschwanden in der Ferne.

Wir hatten leider am Passe wenig Zeit, die Aussicht genauer zu studieren. Zwei Reiter begegneten uns oben, die uns gleich nach Einödensitte ins Gespräch zogen. »Wohin? Woher?« hieß es, während sie die kleine Karawane mit prüfendem Auge an sich vorbeiziehen ließen. Sie hatten dabei so ausgesprochene Spitzbubengesichter, wie ich noch nie zuvor gesehen. Sie waren tief dunkel gebräunt und ganz ruhig in ihren Bewegungen, und doch schien nichts dem lauernden Blick ihrer rehbraunen Augen entgehen zu können. Kokett saß die spitze Lammfellmütze auf dem Ohr, und das linke Ohrläppchen zog ein schwerer silberner Ohrring in die Länge. Die beiden hatten ein Schwert im Gürtel, eine Flinte auf dem Rücken und trugen je eine 4 m lange Lanze in der Hand, deren Schaft vorn zum Schutze gegen Schwerthiebe mit einem Eisenband umwickelt war. Instinktiv fühlten wir alle, daß diesen beiden nicht zu trauen sei. Sie zeigten besonderes Interesse, zu erfahren, was denn mein Diener Liu auf dem Rücken habe. Der trug in einem dicken Futteral mein großes Quecksilberbarometer. Tschang war keinen Augenblick um eine Antwort verlegen: »Es ist ein westländisches Instrument, mit dem man durch die Berge sehen und jederzeit feststellen kann, ob Räuber in der Nähe sind.« Die beiden nickten nur, und man sah es ihren Gesichtern an, daß sie nicht zu den dummen Leuten gehören wollten, die alles glauben. In der Steppe wie in China glaubt so leicht niemand etwas aufs Wort, denn wer die Wahrheit offen ausspricht, gilt für dumm und einfältig.

Um Mittag schlugen wir ganz nahe am Seeufer unser neues Lager. Die Tiere fanden dort eine gute Weide. Es ist aber nur ein kleiner Streifen Grasland, der bis an den See reicht. Der ganze Osten und Nordosten des Seeufers ist überall sonst von hohen Dünen bedeckt, die teilweise weit in den See hineinziehen. Nur die äußerste Nordostecke des Sees ist davon frei. Eine flache Bucht kann darum dort weit ins Land hineingreifen, wenn der Wasserstand hoch ist. Der ganze Osten des Sees ist seicht. Als abflußloser See ist der Kuku nor in seiner Füllung von den Regenmengen im Sommer abhängig. Sein Niveau schwankt jedes Jahr, wechselt auch zwischen den einzelnen Jahreszeiten. Und darum finden wir auch die Ausdehnung des Sees gegen Osten, sowie eine Reihe kleiner und flacher Düneninseln in jenem Teil des Sees von den wenigen Reisenden, die hierherkamen, verschieden groß angegeben.

Eine Wegstunde von unserem Lager, in einer windgeschützten Mulde am Berghang, lagen vier tibetische schwarze Zelte. Dorthin ritt ich am Nachmittag mit dem Hsië dia zusammen zu Besuch. Als wir von ihnen noch über 100 m entfernt waren, umringte uns schon eine wütende Meute. Wir stiegen darum zeitig ab und führten die Pferde. Mit ihrer erleichterten Hinterhand wissen sie sich gut der immer von hinten anstürmenden Hunde zu erwehren. Bald kamen einige Frauen aus den Zelten herbeigelaufen und hielten mit Steinwürfen die Hunde zurück. Sie nahmen uns freundlich grüßend die Pferde ab und führten uns in eines der Zelte. Ihre Männer waren über Land geritten, nur ein Greis, ein Lamapriester und einige halbwüchsige Bürschchen waren zu Hause. Die Tibeterinnen luden uns aber doch zum Sitzen ein.

Wenn man in Tibet eines der viereckigen, wie schwarze Würfel aussehenden Zelte betritt, so findet man das Innere stets durch einen großen Herd in zwei Teile geteilt. Der Herd ist bei den Zelt- wie bei den Haustibetern weitaus das wichtigste Einrichtungsstück. Er gilt dort, wie fast überall auf der Welt, für heilig. In ihm und um ihn wohnen Götter und Geister. Seinetwegen dürfen Frauen, die nicht zur Familie gehören oder nicht eng mit ihr befreundet sind, keine fremden Zelte betreten. Eine Frau gilt auch in Tibet für ein unreines Geschöpf. Eine Frau soll während der Menstruation nicht kochen und sich nicht mit dem Feuer beschäftigen. Mit ihrer Unreinheit kann sie die Götter und Geister des Herdes in Zorn versetzen und so den Ruin einer Familie heraufbeschwören. Die Frau gilt in Tibet wie in China und bei so vielen anderen Völkern für unglückbringend. Da man ja nicht wissen kann, in welchem Zustand eine fremde Frau sich befindet, und ob sie nicht der Familie übel gesinnt ist, so haben fremde Frauen nie Zutritt zum Küchenraum oder zum Zelt.

Die tibetischen Zelte sind aus vielen schmalen, aus schwarzer schwerer Yakwolle gewobenen Tuchstreifen zusammengenäht. Das Tuch ist so grobmaschig, daß man hindurchsehen kann, und daß der Steppenwind bis ins Innerste der Behausung hineinpfeift. Vom Zelteingang linker Hand fand ich stets diejenige Hälfte, die den eigentlichen Wohnraum der Familie bildet, dort halten sich auch die Frauen auf. Vom Eingang rechter Hand ist der Empfangsraum für Gäste. In der Gastabteilung, dem Herde am nächsten und gerade gegenüber der Türe, ist der Ehrenplatz. Dorthin wurde ich auch jetzt bei meinem Besuche auf ein kleines Polster zum Sitzen eingeladen, neben mir saß der Hsië dia, gleichfalls mit untergeschlagenen Beinen, auf dem Boden. Der Lamapriester saß zu unterst, so daß er dem Eingang gerade den Rücken zudrehte. Er machte den Hausherrn in Abwesenheit der Männer, obwohl er kein Verwandter war. Jenseits des Herdes blieben die Frauen. Kaum hatten wir Platz genommen, so schürten sie sogleich das Feuer an, schütteten Wasser in einen großen eisernen Topf, zerstampften in einem hölzernen Mörser ein Stückchen hartgepreßten Ziegeltees zu einem feinen Pulver, schütteten dies in das Wasser, gossen noch Milch und später Salz dazu, während wir mit dem Mönch über allerlei gleichgültige Dinge, über die Kälte, das Wetter, über ein paar pikante Räubergeschichtchen uns unterhielten, wobei die Frauen aufmerksam zuhorchten, aber nur dann und wann eine neugierige Frage einwarfen. Als dann der Tee fertig gebraut war, baten uns die Frauen um unsere Teeschalen, die wir nach Landessitte im Busen geborgen trugen, wischten sie mit einem ihrer Rockzipfel aus, drückten auf den Tassenboden einen Löffel voll Tsambamehl und getrockneten Käsequark, gaben ein Stückchen Butter darauf und schenkten endlich den Tee ein. Es machte mir schon gar nichts mehr, daß in der Eile von dem Heizmaterial, dem getrockneten Schafdung, ein vorlautes Kügelchen in meine Tasse geraten war. Meine Gastgeberin hatte es ja auch gleich wieder mit ihrem Finger gewandt herausgewischt und als Ersatz für die dabei vielleicht verloren gegangenen Butterfettaugen ein neues Bällchen Butter, natürlich gleichfalls mit dem Finger, hineingeworfen.

Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, da wir unser Anliegen anbringen konnten. Wir wollten wissen, wo es Süßwassereis gebe, denn das Packeis vom See, aus dem wir uns zu Mittag einen Tee gekocht, hatte uns allzu bitter und schlecht geschmeckt. Auch kauften wir ein Schaf. Da ich unter meinen Leuten keine Mohammedaner hatte, so machte es nichts, daß nur Tiere zu haben waren, die schon im Herbst von den Tibetern geschlachtet worden waren. Wenn nämlich im Spätherbst die Tiere am fettesten sind und es eben zu frieren anfängt, dann schlachten die Tibeter ihren ganzen Winterbedarf auf einmal, häuten die Tiere ab, nehmen sie aus und nähen zum Schluß den Kadaver wieder in sein Fell, damit er nicht so leicht und unbemerkt von den Hunden angenagt werden kann. Der ganze Fleischvorrat des Winters wird so im Zelte aufgestapelt. Es ist darin immer so kalt, daß das Fleisch nicht verdirbt.

Lange Überredung kostete es uns, einen der Hunde zu bekommen. Selbst ein Chinese in Hsi ning wird schwer dazu gebracht, seinen Hund zu verkaufen. Vielleicht wird sich ein armer Kuli dazu hergeben, der nichts besitzt und irgendwo anders beheimatet ist. Der hat aber auch keinen guten Hund. Er wird einen der vielen herrenlosen Straßenköter zu verkaufen suchen, den er an sich gelockt hat. In ganz Nordosttibet und auch an der Grenze unter den Chinesen kann man einen Hund nur geschenkt bekommen. Mein Hsië dia-Mann sprach darum auch gar nicht von kaufen. Sie sollten uns den Hund schenken. Wir wollten ihnen dafür silberne Ohrringe geben. So kam der Handel zustande. Nachdem dann die Frauen noch einmal dem »verschenkten« Hund zu fressen gegeben hatten, damit ihnen das Tier nichts nachtragen könne, waren wir eben im Begriff, wieder davonzureiten, als die Männer ankamen. Die waren nun gar nicht damit einverstanden, daß einer ihrer Hunde weggegeben werde. »Wir sind doch nicht hergelaufenes Gesindel!« schalt der Mann seine Frau aus, die ihm gleich die Ohrringe zeigte. »Frauen wissen doch nie, was Brauch und gute Sitte ist. Ein Hund ist ein Glied der Familie; ihn wegzugeben, ist eine große Sünde, und vollends nun eine alte Hündin zu verschenken, deren Junge schon um das Zelt Wache halten.« Zum Glück war aber der Handel schon abgeschlossen.

15. Januar. Gleich hinter unserem Lagerplatz betraten wir das Eis des Sees. Es war in zahllose Schollen zerrissen, die wirr über- und ineinandergeschoben waren, und am Ufer entlang zog sich ein breiter und mehrere Meter hoher Packeisgürtel, über den meine Tiere nur mit Mühe hinüberklettern konnten. Überall war das Eis so dick, daß es nicht einmal leise krachte, als meine acht Yak mit ihren zentnerschweren Lasten auf dem Rücken darüber marschierten. Wie sonst drängten sich die Tiere jetzt auch auf dem See eng zusammen, und dicht hinter ihnen folgten noch die berittenen Treiber (Tafel IX). Das Eis bog sich nicht, es schien überall ein halbes Meter Dicke zu haben. Da einige Zentimeter Schnee auf ihm lagen und die Yaks wie auch meine Ponys nicht beschlagen waren, so kamen wir, ohne daß auch nur einmal eines der Tiere ausglitt, rasch vorwärts. Meine Absicht war, auf dem Eis dem nördlichen Ufer entlang zu ziehen bis zu einem Punkt, wo es für meine Tiere eine gute Weide gebe, so daß ich längere Exkursionen auf den See hinaus würde ausführen können.

Wieder kamen an diesem Morgen Reiter zu uns hergeritten, die sich eine Weile mit uns unterhielten, ehe sie weiterzogen. Die Tibeter sind alle sehr schmierig und phantastisch gekleidet, jeder geht auch stets bewaffnet, und daß man in diesen menschenleeren Steppen jeden Menschen, dem man begegnet, genau betrachtet und anredet, ist eigentlich selbstverständlich; wir nahmen also keine besondere Notiz von diesen zweifelhaften Besuchern. Erst am anderen Tag wußten wir, was sie gewollt hatten.

Nach etwa 10 km kamen wir durch ein Zeltlager, das neben einer kleinen Süßwasserquelle zwischen hohen Dünen lag. Zweiundzwanzig unsäglich ärmliche Zelte drängten sich dort dicht zusammen. Die einzelnen Zelte waren nicht mannshoch und bestanden aus ein paar halbzerfetzten Laken, die nur wenig Schutz bieten und vielleicht zwei oder drei Männer aufnehmen konnten. Während mehrerer Monate und immer nur in der kältesten Zeit wohnen hier alle Jahre die Fischer, die den Fischreichtum des Sees ausnutzen. Es sind dies Mohammedaner und auch Mongolen, die von weit hergereist kommen. Täglich machen sie von hier aus weite Züge auf den See hinaus, schlagen kleine Löcher in das Eis und angeln mit krummgebogenen eisernen Nähnadeln. Trotz der primitiven Hilfsmittel hatten sie täglich ein Erträgnis von dreißig Yaklasten Fische, also etwa 30 Zentnern, die von hier aus auf den Markt von Dankar versandt werden. Die Tibeter selbst betrieben keinen Fischfang auf dem See, es gilt ihnen als Sünde, Fische zu fangen. Sie essen auch am Kuku nor nie Fische. Die Kuku nor-Fischer teilen sich in Unternehmer und Arbeiter; die letzteren werden von ihren Meistern im Akkord bezahlt. Beide erfreuen sich aber eines sehr wenig guten Rufes, so daß es weder der Hsië dia noch Tschang für geraten hielt, neben ihnen Lager zu schlagen. Wir zogen darum weiter nach Westen, aber nirgends fanden wir etwas Weide. Ein breiter Dünengürtel zog sich überall bis an das Eis hin, und zu hohen Barchanhügeln war unabsehbar weit der Sand aufgehäuft.

Am Nachmittag begegneten wir zwei jungen Lamapriestern, die zu Fuß aus Westen kamen und uns in großer Kümmernis ihr Leid klagten. Um die heilige Insel im See zu besuchen, waren sie mit einem Bündel auf dem Rücken von Labrang gomba (dem großen Kloster südlich von Hsün hoa ting) hergereist. Sie hatten fast einen Monat gebraucht. Da aber ein breiter Streifen Wasser vor der Insel noch offen geblieben war, so hatten sie ganz nahe vor ihrem Ziel wieder unverrichteter Dinge umdrehen müssen. Sie hatten nur den Trost, daß in diesem Jahr überhaupt noch niemand auf die Insel hatte gelangen können. Sie waren aber so nahe an die Insel herangekommen, daß sie die Lamas, die dort wohnten, deutlich sehen, ja mit ihnen sprechen konnten; es sollten vier Mönche und eine »ani«, eine Nonne, sein. Sie hatten auch die Ziegen gesehen, die sich die Mönche auf der Insel halten, und ein Pferd, das – wie man allgemein behauptet – eine besondere Rasse Die Chinesen erzählten, daß die Tu ku hun persische Hengste auf die Insel gebracht hatten. darstellt und einer Kreuzung mit den Seedrachen des Kuku nor entstammt, in Wirklichkeit aber nur als Dungfabrik dient, um das nötige Brennmaterial für die Bewohner zu schaffen. Da nun auch diese beiden Pilger nirgends am Seeufer einen Weideplatz gesehen hatten, so beschloß ich, zunächst wieder umzudrehen, um die nächsten Tage nördlich von den Dünen nach Westen zu ziehen.

Am Abend schlugen wir etwa 5 km von den Fischerzelten unser Lager. Wir waren zum Schluß etwas landeinwärts gezogen und lagerten am Ufer eines kleinen Süßwasserteiches, in dessen Umgebung die Dünen von einer mageren Grasdecke überzogen waren. Es war ein schlechter Lagerplatz, mitten im Sand, aber er war der beste, den wir zwischen den Dünen gefunden hatten. Nur der Teich bot eine Annehmlichkeit. Auf seiner spiegelglatten Eisfläche konnte ich mich noch eine halbe Stunde lang für die bevorstehenden Dauerfahrten im Schlittschuhlauf üben, bis es dann zu dunkeln anfing. Bis dahin hatten meine Diener noch immer nichts Warmes fertiggebracht. Es gab so wenig brennbares Argol an diesem Teich, daß sie zu fünf je eine halbe Stunde lang suchen mußten, bis sie eine hinreichende Menge beisammen hatten. Ein eisiger Wind setzte in der Dämmerung ein, der von Minute zu Minute stärker wurde. Die Zelte knarrten und knackten und drohten jeden Augenblick in sich zusammenzustürzen. Selbst im Innern litten wir noch unter dem Treibsand. Er drang durch die feinsten Ritzen; im Bart, in den Augenbrauen bildeten sich ganze Sandnester, und bei jeder Bewegung des Mundes knirschte es zwischen den Zähnen. Der Sturm ließ die Kälte doppelt empfinden. Ich mochte anziehen, was ich an Kleidern mit mir hatte, es fröstelte mich dennoch. Zuletzt suchte ich das Küchenzelt auf und lag dort neben dem Feuer, zwischen den Dienern in meinem Fellsack, um in mein Tagebuch zu schreiben. Über meine dicke europäische Wintermütze, die nur das Gesicht freiließ, hatte ich noch eine mongolische Pelzmütze und einen Filzhut gezogen, auf dem Körper trug ich übereinander zwei langhaarige Pelzmäntel.

Unser heutiges Essen war immer noch nicht fertig geworden. Aber es begann doch endlich leise in unserem Kessel zu kochen. Der Wind, der im Zeltinnern noch so heftig war, daß er den gesammelten Dunghaufen zu einem großen Feuer anfachen konnte, sorgte damit zugleich für eine ausgiebige Beleuchtung. Magische Lichter und Schatten huschten über die weißen Zeltwände, wenn diese bei der wechselnden Windstärke sich hoben und senkten. Wegen des Sturmwindes mußte man sehr laut sprechen, um sich zu verstehen. Aber Tschang und der Hsië dia, die auf der anderen Seite des Feuers saßen, hinderte das nicht; sie überboten sich gegenseitig in grausigen Räubergeschichten. Jeder wollte die größeren Fährnisse erlebt, jeder mehr als der andere an Tibetern und Mohammedanern erschlagen und erschossen haben.

Später war der Hsië dia hinausgegangen. Die Pferde und Yak, die draußen zwischen den Zelten angebunden standen, waren etwas unruhig geworden. Als der Hsië dia längere Zeit nicht wiederkam, sandte ich zu seiner Unterstützung noch meinen Diener Go. Der kam gleich wieder mit der Meldung, es sei alles in bester Ordnung. Kaum saß er aber am Feuer und wärmte sich die erstarrten Glieder, da girrte und heulte es wild rings um das Zelt. Dies war nicht nur der Sturmwind. Ein ohrenzerreißendes Hi–i–i–u! Tschi–i–u–u!, ein wildes Juchzen und Fluchen schallte uns in die Ohren. Das Zelt begann zu wanken und neigte sich. Schwert- und Säbelhiebe patschten und klatschten auf die dünnen Tuchwände. Ein langer Spieß fuhr mitten durch das Zelt; ich sehe noch Tschang in dem zuckenden Licht unseres Feuers danach haschen und sich rasch zu Boden werfen, daß das Eisen ihm nicht mitten durch die Brust gehe. Zum Glück lag meine Mauserpistole schon geladen und entsichert auf meinem Kopfkissen neben mir. Ich war auch der nächste an der Zelttüre. Nur ein Griff, ein Sprung, und ich stand im Zelteingang. Hageldicht fielen zwar die Hiebe auf mich nieder, aber sie schadeten nichts. Ich war ja dick angezogen. Die große Kälte war mein Glück. Sehen konnte ich nichts. Rabenschwarze Nacht war's draußen, und ich war noch geblendet von dem Feuer im Zeltinnern. Es war aber bitterernst; es ging ums Leben, ich fühlte es. Von drei Seiten sauste es auf mich ein. Ein wuchtiger Hieb durchschlug mir meine drei Mützen. So hat es mich nie auf der Mensur gehascht! Das war Armhieb! Warm tropfte es mir jetzt über das Gesicht. Tat aber nichts, daß das Blut die Augen verklebte. Zum Greifen nahe standen ja die Gegner. Es brauchte auch nur wenige Schuß aus der Pistole, und weg war die ganze grausige Erscheinung. Spurlos waren die Räuber wieder in der Finsternis verschwunden.

Meine Diener krochen jetzt eben erst langsam aus dem halbzusammengestürzten Zelte und suchten ihre Waffen. Sie hatten des Sandes wegen die Gewehre aufrecht an die Zeltstangen gebunden. Es dauerte eine Weile, bis sie diese loshatten. Der Kampf jedoch hatte nur Sekunden gedauert.

Wo mochte aber nur der Hsië dia sein? Wo die Pferde und die Yak? Da, wo diese vorher angebunden gestanden hatten, war der Platz leer. Auch der am Tage zuvor gekaufte Hund war samt seiner Leine verschwunden. Dagegen stolperten wir schon vor dem Zelte, zwischen den Pikettpfählen, über eine Leiche, die mit gezücktem Schwert auf dem Boden lag. Ist es am Ende der Hsië dia? Doch der Hsië dia hat keinen so schönen Pelzrock wie dieser Tote; auch ist es sein Schwert nicht.

Ich rannte weiter auf die nächste Düne zu, um nach dem Hsië dia und nach den Pferden zu suchen, da gellt aufs neue das wild lachende Kriegsgeheul. Vom See her stürmt jetzt eine lange Linie auf das Lager zu. Scharf heben sich die einzelnen Körper vom Schnee ab, zwischen fünfundzwanzig und dreißig Mann! Wie rasend stürzten sie aufs neue auf die Zelte und hieben dort blindlings drauflos. Zum Glück war jetzt niemand mehr drinnen. Unter den Schlägen stürzte das Küchenzelt rasch vollends zusammen, und der Sturmwind griff wieder frisch in das Feuer, die Silhouetten der Räuber wurden damit ganz deutlich.

Tschang war der einzige, der um mich war, von meinen anderen Dienern war nichts zu sehen. Wir beide waren nur wenige Schritte von den Zelten und gaben instinktiv Feuer auf die Räuberbande. Doch auch diesmal rasselten die beiden Pistolen nicht lange, nach wenigen Schuß schon verschwanden die Schatten hinter den nächsten Dünen in der Finsternis. Wieder war es ruhig. Nur fern vom Teich her war die Stimme meines Koches Liu zu hören, der angstvoll meinen Namen rief und stoßweise herausbrüllte, daß ein Tibeter ihm auf dem Rücken kniee und ihm sein Gewehr zu entreißen suche. Als ich dorthin gekommen war und noch diesen Angreifer verscheucht hatte, traf mich aus der Dunkelheit heraus etwas schwer auf den Kopf, daß ich in den Augen Funken zu sehen glaubte. Es war aber nur stumpf oder flach gewesen. Jedoch müde war ich daraufhin geworden, müde, meine Beine trugen nicht mehr! – – – –

Als ich wieder zu mir kam, lag ich quer über einem Sattel. Auf der einen Seite hingen meine Füße, auf der anderen meine Arme und mein Kopf hinunter, und mich fror entsetzlich. Es dauerte eine gute Weile, bis ich mich zurechtfand; ich konnte mich auch nicht bewegen, denn ich war festgebunden. In der Nähe hörte ich flüstern, ob von Freunden, ob von Feinden, war lange nicht zu entscheiden. Endlich kam jemand zu mir. Gottlob! Es war Tschang. Und der fragte in seinem gewöhnlichen barschen Tone, ob ich denn nicht tot sei. Dann befreite er mich, und ich erfuhr, daß er, nachdem die Räuber vertrieben gewesen, drei Pferde gefunden habe, die sich in ihre Fesseln verwickelt und ruhig vor den Zelten am Boden gelegen hätten; das seien die einzigen Tiere, die mir verblieben seien. Jetzt müsse man fort. Er habe schon das Nötige gepackt, und da er mich in der Eile für tot gehalten, so habe er mich verladen, und damit ich ihm nicht unterwegs verlorengehe, habe er mich auf das Pferd gebunden. Die Diener selber waren alle noch da und alle heil geblieben. Der Hsië dia war gleich nach dem Überfall hinter einer Düne hervorgekommen. Er und Tschang drangen auf eiligsten Rückzug. Sie glaubten fest, es müßten Tibeter aus der Umgebung gewesen sein, die den Raubanfall gemacht hatten, vielleicht die Männer aus den Zelten, wo wir den Tag zuvor Besuch gemacht hatten, denn der Hund hatte ja nicht Laut gegeben.

Ich wollte nun, wenn wir schon fliehen sollten, wenigstens nur in das Fischerlager hinüber. Aber auch das fand keine Zustimmung. Wir hatten mindestens zwei Räuber erschossen, einer lag ja zwischen den Zelten. Wir mußten dieser Toten wegen die Rache eines ganzen Stammes fürchten; also nur weit, weit fort, kalkulierten meine Begleiter. Vielleicht sind unter den Räubern gar einzelne Fischer gewesen! Wer von uns konnte dies bestimmt verneinen? Auf keinen Fall, meinte der Hsië dia, würden uns jene Fischer gegen einen neuen Angriff, den wohl schon der Morgen bringe, schützen und helfen. Alle Einwände halfen mir nichts. Die Leute ließen sich nicht halten. Die Denkweise ihrer Landsleute vorauszuberechnen, mußten meine Begleiter am besten verstehen, darum vor allem gab ich nach, ließ mich auf mein Pferd heben und begann den Rückzug. Außer meinem Reitpferde hatten wir noch zwei Lastpferde, die mit den Instrumenten und dem Allernötigsten beladen waren. Alle Zelte, die Decken und viele Ausrüstungsgegenstände, darunter manches Unersetzliche, blieben liegen.

Wortlos, lautlos zogen wir ab und zuerst auf den großen See hinaus. In der Finsternis und mit unseren überlegenen Feuerwaffen war dies das sicherste. Man konnte dort zeitig bemerken, wenn ein Feind in der Nähe war. Nachdem wir das Ufer des Kuku nor wieder erreicht hatten, ging es auch weiter noch direkt südlich. Wir hielten Richtung auf einen ganz fernen Berg, den Amne Sertschen, dessen Schneegipfel gerade noch in der Dunkelheit zu erkennen war. Auch den Weg nach Gomba soma, den wir hergekommen, ließ uns der Hsië dia nicht begehen. Er wollte uns zu den Tschamri-Tibetern führen, die am Südufer des Sees wohnen. Von dort sollten wir einen Tag später den Grenzort Schara khoto erreichen können. Wir hatten ja keine Ochsen mehr, sondern nur noch Pferde, mit denen es möglich war, lange Märsche auszuführen.

Bei Nacht auf dem unebenen Eis des Sees gab es gar manchen Unfall. Die vielen hohen Packeiszüge, die wir zu queren hatten, hielten auf und brachten öfters die Pferde zum Stürzen, doch kamen wir trotzdem recht rasch vorwärts. Um neun Uhr ging der Mond hinter dem Ke tou ya hu auf. Wie bei früheren Überfällen hatten die Tibeter auch diesmal die dunkelste Nachtzeit ausgewählt. Das helle Licht, das sich lange vor dem Erscheinen des Mondes hinter dem Passe ausgebreitet hatte, hatten meine Begleiter erst für ein Feuersignal gehalten, mit dem sich die Tibeter verständigten. Sie waren noch stundenlang in Todesängsten. Der Schock, den der Überfall verursacht hatte, war auch für alle nicht gering gewesen.

Einmal in der Nacht standen wir ganz plötzlich und unvermutet vor einem Zelt. Am Seeufer, in einer Mulde zwischen zwei Dünen, hatte sich jemand um einen langen Spieß, der senkrecht im Boden steckte, ein kleines schirmartiges Schutzdach errichtet. »Das sind Räuber!« schrie der Regierungsvertreter, der Hsië dia, der etwas voraus war, und wollte gleich auf wenige Schritte und ohne weiter zu fragen in das Zelt hineinschießen. Bis ich dazukam, waren die Insassen des Zeltes wach geworden. Sie wagten aber nicht herauszukommen. »Wir sind Pilger, die zur heiligen Insel im See wallfahrten, laßt uns am Leben!« rief es ganz ängstlich und jämmerlich auf tibetisch aus dem Zeltinnern. »Om mani padme hung! Om mani padme hung!« begann einer zu beten. Daneben vernahmen wir aber noch das Anschlagen eines Feuerstahls. »Obacht! schießt, ehe es zu spät ist!« rief wieder der Hsië dia. »Sie entzünden ihre Gewehrlunten.« Es kostete große Mühe, die hitzigen, nervös gewordenen Leute ohne Blutvergießen zum Weitergehen zu bewegen. Ich glaube allerdings selbst, daß die in dem Zelte Leute waren, die nicht mit den besten Absichten herumreisten, denn Pilger sind gewöhnlich nicht bewaffnet, außerdem führt dort kein Weg am See entlang.

Bis der Morgen graute, war es windstill geworden, Kein fremder Laut war weit und breit zu hören. Nur das bißchen Schnee, das den Boden bedeckte, knirschte unter jedem unserer Tritte. In der Frühe hatte es –35 °, es war also gegen den Abend zuvor nur noch um wenige Grade kälter geworden. Wir waren während der ganzen Nacht in Bewegung gewesen; kurz nach sieben Uhr hatten wir am Abend das Unglückslager verlassen und waren ohne Aufenthalt und so rasch wie möglich weitermarschiert. Um sechs Uhr morgens, also nach elf Stunden, hatten wir bereits das südöstliche Ufer des Sees erreicht. Wir waren nun alle sehr ermüdet. Da der Hsië dia, ohne etwas zu sagen, zurückgeblieben war, so machten wir eine längere Rast, um auf ihn zu warten, und da wir seit vierundzwanzig Stunden nichts Warmes gehabt hatten, so beschlossen wir, abzukochen.

Es war ein wunderbarer Platz, wo wir uns befanden. Ganz sanft, in flachen und wenig ausgesprochenen Terrassen fiel vor uns das Ufer gegen den See ab. Lagunen, haffartige Bildungen nahmen die See-Ecke ein, und weit, weit nach Westen zog sich dahinter die Eisfläche, die auch hier in zahllose Schollen zerrissen und später wieder zusammengepreßt war, wie wenn die Winterkälte den See gerade in seiner wildesten Erregung zum Erstarren gebracht hätte. Scheinbar nahe dem Südufer sah man von unserem Kochplatz aus noch deutlich die heilige Felsinsel im See. Es war das erste Mal, daß ich sie erblickte, in einem Tagesmarsche schien sie erreichbar zu sein, so klar und hell war die Fernsicht, Trotzdem das ganze Südufer wie auch unsere nächste Umgebung von dichten Grasweiden bedeckt war, sah man doch nirgends Menschen, nirgends einen Reiter, eine Yak- oder Schafherde. Steil und kühn als riesige Pyramide stieg gerade uns gegenüber der Berg Amne Sertschen (Amnye gser tschen) empor. Während sein Fuß, von dichten Matten bedeckt, ganz allmählich in die Seeebene auslief, zeigte der obere Teil die steilen Formen der tibetischen Steppengipfel, und kahle Schutthalden glänzten von dort oben zu uns herab. Wir waren froh, als nach der schrecklichen Nacht endlich die ersten Sonnenstrahlen diesen Gipfel vergoldeten. Wahrlich, ich verstand an jenem Morgen, warum dieser Berg den Tibetern heilig ist, und warum sie sagen, er sei von einem ihrer Stammväter bewohnt, der als Berggeist über das Wohl und Wehe von allem Lebendigen, was auf seinen Hängen herumläuft, entscheiden kann!

Uns todmüden und vor Kälte zitternden Flüchtlingen war es an diesem Morgen nicht leicht geworden, ein kleines Dungfeuer in Gang zu bringen. Mit Hilfe des einen geretteten Blasebalgs verwandelte sich das bißchen Schnee in unserem Topfe langsam in Wasser und kam nur mit Mühe zum Sieden. Als aber der ersehnte Trank endlich fertig war, griff zuerst Fen nach dem großen Teeschapfe, den er vorsichtigerweise vom Unglückslager mitgenommen hatte, füllte ihn zwei-, dreimal voll Tee und sprengte seinen Inhalt hoch in die Luft. »Arro!« rief er dazu aus vollem Halse. »A ya–a–a! Amne Sertschen, Amne Matschen, Amne Bayan! Heil euch und allen euren Brüdern! Dank euch allen für den Schutz, den ihr uns in dieser Nacht gewährt habt. Wir bitten euch, bringt uns auch wirklich wieder heil in die Heimat!« Darauf warfen sich alle meine Begleiter auf die Erde in der Richtung nach Süden gegen den nächsten der großen Bergriesen zu, dessen Gipfel noch immer als der einzige von der Sonne beleuchtet dastand. Es lag ein wunderbarer Zauber in der spontanen Äußerung dieser halbwilden Menschen. Selbst mein bischöflicher Koch konnte nicht mehr an sich halten und machte mit Tränen in den Augen drei Ko tou vor den tibetischen Bergriesen.

Tibet ist ein Land voll von Sagen. Der Mensch ist dort umgeben von einer großartigen Natur. Jeder Berg und jeder See ist von der wilden Phantasie seiner intelligenten Bewohner belebt worden. Beim Hüten von Schafen und Rindern hat man Zeit, über die umgebende Natur nachzugrübeln. Man hat auch Zeit, die alten Sagen weiterzuspinnen. Darum sind über den Kuku nor und seine Entstehung gar vielerlei Geschichten in Umlauf. Die einen sagen, die Wassermassen des Sees hätten einst unter Lhasa gestanden und seien von dorther unterirdisch nach Osten gerollt, um zuletzt wieder an die Oberfläche zu kommen und den Blauen See zu bilden. Erst seither stünden die Kathedrale von Lhasa und die vielstöckige Burg auf dem Potala auf festen Füßen. Die anderen wissen von einem alten Heiligen zu berichten, der einst zwei Wurzeln an der Stelle, wo sich der See heute befindet, ausgegraben habe. Die eine sei rot und die andere weiß gewesen. »Er zerschnitt die rote, und aus der zerschnittenen Wurzel floß so viel salziges Wasser, daß die ganze große Ebene, die der See heute einnimmt, von Wasser bedeckt wurde. Hätte der Heilige die weiße Wurzel zerschnitten, so wäre Milch herausgeflossen, und statt des salzigen Wassers wäre heute Milch in dem weiten Seebecken!« – »Wäre dies besser für uns gewesen?« fragen sich dabei die Tibeter.

Zu langsam nur kroch an jenem eisigen Wintermorgen das Licht der aufsteigenden Sonne an der hohen Berghalde des Amne Sertschen weiter herab ins Tal und brachte damit mehr und mehr Farben in die kalte und bisher düstere Landschaft. Endlich, endlich spürten auch wir die belebende Wärme. Da der Hsië dia, unser Führer und der einzige von meinen Begleitern, der die Gegend kannte, mittlerweile immer noch nicht nachgekommen war, so warteten wir über zwei Stunden. Aber es war umsonst, und wir waren zum Schluß in großer Sorge wegen des alten Mannes. Meine Diener fürchteten immer noch, wir würden verfolgt, und nahmen zuletzt an, der Hsië dia sei den Tibetern in die Hände gefallen. Später erfuhr ich jedoch, daß der Mann einen anderen, kürzeren Weg über die Berge eingeschlagen hatte, der ihn noch vor uns nach Dankar zurückbrachte; dieser Hsië dia spielte überhaupt eine sonderbare Rolle. In der langen Wartezeit hatte ich Tschang an einem Stück Leder das Nähen mit chirurgischen Nadeln gezeigt, und er flickte nun meine beiden Hautlappen noch an den Ufern des Sees zu meiner vollen Zufriedenheit zusammen. Zum Glück war es ja keine schwere Verletzung, nur die Ränder der Kopfschwarte klafften etwas weit auseinander, der Knochen und die Beinhaut waren nur ganz leicht angeschlagen und geritzt worden.

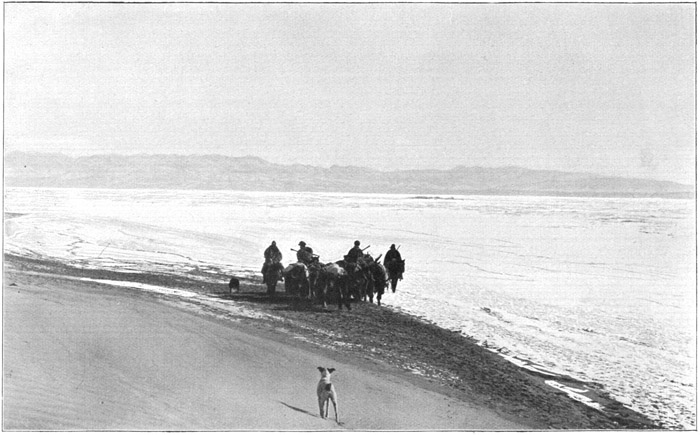

Tafel IX

Meine kleine Yakkarawane am Ufer des gefrorenen Kuku nor.

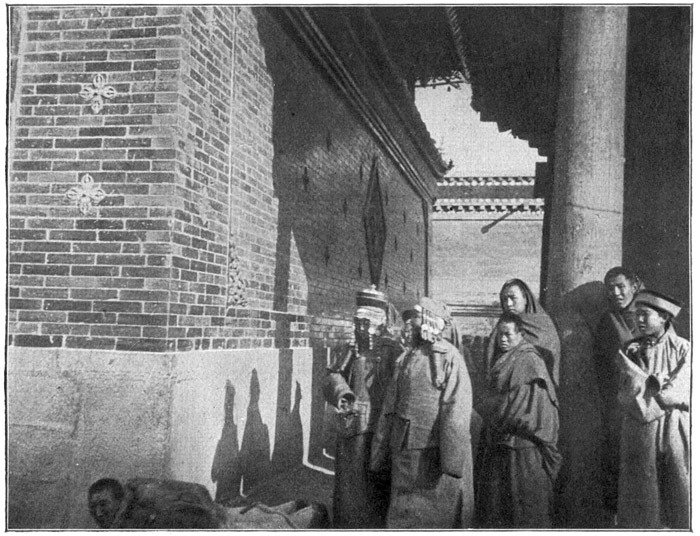

Tafel X

Der Golddachtempel, das Allerheiligste von Gum bum (Rückseite).

Tafel X

Tschos skor, Umkreisung des Allerheiligsten in Gum bum. Auf dem Boden ein Amdo-Bauer, in der Mitte die Fürstin von Hanggin aus der Ordos, rechts Mönchsnovizen sogenannte Dschraba.

Den ganzen Tag zogen wir dann weiter in südöstlicher Richtung, das Tal des Ara gol hinauf, das kaum merklich ansteigt. Gegen Abend, erst kurz vor Einbruch der Dämmerung, erreichten wir die Wälle von Tsaghan tschʿeng, d. i. »die weiße Stadt«, in der früher Mongolenkhane residierten und später noch lange Zeit der chinesische Amban von Nordosttibet seinen Amtssitz und Truppen hatte. Neunzig oder hundert Jahre soll es erst her sein, daß der dortige Ya men abgebrochen und nach Hsi ning verlegt wurde.

Öde und verlassen lagen die halbverfallenen Lehmmauern und die alten dachlosen Ya men- und Tempelgebäude da, als wir durchkamen. Es ging bei uns nur noch langsam, im Schneckentempo vorwärts. Im Innern der Stadt, in einem Winkel hinter einer der alten Ruinen, kochten wir noch einmal ab, ehe wir in die Nacht hinein weiterzogen. Trotz unserer Müdigkeit wollte keiner hier bleiben und nächtigen. Die Kälte, die gleich nach Sonnenuntergang aufs neue einsetzte, war zu empfindlich. Wir tappten lieber weiter über die dürre Steppe. Trotzdem wir jetzt auf einer viel begangenen Karawanenstraße marschierten, fanden wir nur mit Mühe in der Dunkelheit den Weg nach Schara khoto Mongolischer Name, zu deutsch: »gelbe Stadt«. Die Chinesen nennen den Ort Scha la ku to und erklären diesen Namen als »Stadt der grünen Au«.. Erst gegen Morgen erreichten wir diesen Ort. Wir hatten auf der Flucht 140 km zurückgelegt. Jeder von uns hatte von den hartgefrorenen Reitstiefeln wunde Füße bekommen, auch die drei geretteten Ponys waren der Erschöpfung nahe, da sie zu stark beladen waren.

Einer der Chinesen nahm uns sofort gastlich in seiner Lehmhütte auf und überließ uns seinen großen, warmen Kang. Ohne weiter ein Wort zu verlieren, machte er sogleich für uns einige Opiumpfeifen zurecht, denn die Chinesen sagten, dies sei das beste Stärkungsmittel, wenn man übermüdet sei. Ich allein rauchte nicht und ich bin erst in der nächsten Nacht wieder wach geworden, während meine Begleiter, die alle geraucht hatten, am Tage bald wieder munter umherliefen.

Zwei Tage später reiste ich zurück nach Dankar. Fünfzehn Bewaffnete von Schara khoto begleiteten mich auf dieser Strecke, und halbwegs zur Stadt kam mir noch ein Sergeant mit Soldaten entgegen. Diesmal wurde mir von der Stadt Dankar der Amban gung kwan eingeräumt, d. i. das Hotel des Gouverneurs von Nordosttibet, und kaum war ich dort angekommen, so besuchten mich der Ting und der Sie tai, die sich mir gegenüber auch im Namen des Ambans vielmals wegen des Überfalls entschuldigten und sogleich alle Schuld auf die Hsië dia schoben, die in leichtsinnigster Weise einen ganz untergeordneten Angestellten mitgesandt hätten, der gar nichts vom Verkehr mit den Tibetern verstehe. Die Hsië dia, wurde mir versichert, würden aber sicher die Angelegenheit rasch ordnen und alles Verlorene zurückbringen Ich bekam später alle meine Tiere, aber keinen der Ausrüstungsgegenstände zurück.. Auf meine Frage, wer denn die Räuber gewesen seien, hörte ich die allerverschiedensten Angaben. Es schien danach wirklich noch nicht aufgeklärt gewesen zu sein.

Am 22. Januar war ich wieder in Hsi ning fu zurück. Am 25. Januar begann das chinesische Neujahr, bekanntlich die einzigen chinesischen Festtage, an denen alle Geschäfte geschlossen sind. Die Tage zuvor hatte sich deshalb jedermann für eine ganze Woche zu verproviantieren. Dabei war es für mich schwer, einen meiner Hsi ning-Leute zur Unterstützung zu haben oder nur zu Gesicht zu bekommen. Wie die anderen Bewohner der Stadt waren auch sie die ganzen Tage unterwegs, ihre alten Schulden einzukassieren und andere zu bezahlen. Weitaus der größte Teil der Chinesen hat ja keinen Sparpfennig, geschweige denn ein kleines Kapital, fast jeder kommt deshalb des öfteren im Laufe eines Jahres in die Lage, daß ihm das Bargeld ausgeht und er pumpen muß. Die Frist aber, auf welche Schulden abbezahlt werden müssen, ist seit alters der letzte Tag im Jahr. Was nur eine Chinesenfamilie an halbwegs brauchbaren Gegenständen besitzen mag, muß in diesen letzten Tagen des Jahres herhalten, die alten Löcher zuzustopfen. Viele Familienväter kamen deshalb auch zu mir und boten mir irgendwelche Sachen und Kuriositäten zum Kaufe an, ja mancher brachte schon seine Gläubiger und die Gläubiger seiner Gläubiger mit, und kaum hatte ich etwas gekauft, so ging unter diesen das Abrechnen los. Tagelang waren die Pfandhäuser der Stadt bis Mitternacht von Kunden belagert. Wohl dem, der am chinesischen Neujahr Bargeld besitzt!

In der Neujahrsnacht war die Stadt auffallend ruhig. Die Stadt ist zu arm für die lärmenden Freudenszenen, die in Schanghai und anderen Küstenstädten alljährlich stattfinden. Ziemlich selten ging ein größeres Feuerwerk los. Erst gegen Morgen hörte man mehr Schwärmer, weil in der Neujahrsnacht alle Gespenster losgelassen sind. Nur die Pfandhäuser waren immer gleich belebt. In ihrer Umgebung sah man noch spät in der Nacht Chinesen sich herumtreiben, mancher wehrte sich mit seinen Fäusten gegen einen allzu hartnäckigen Gläubiger, der ihn zwingen wollte, in der eisigen Winterkälte sein »Hemd am Leibe zu verkeilen«. Manche von den Pfandhauskunden wollten jetzt auch zu vorgerückter Stunde, nachdem sie ihre Schulden bezahlt oder das notwendige Bargeld einkassiert hatten, die Staatskleider für die bevorstehenden Festtage noch einlösen.

In demselben Gasthause wie ich, nur schrägüber von meiner Türe, wohnte eine vielköpfige Chinesenfamilie, bei der es die ganze Neujahrsnacht wüsten Lärm gab, so daß ich kaum ein Auge zutun konnte. Ein halbes Dutzend Gläubiger hatte sich dort allmählich zusammengefunden, die alle bezahlt sein wollten. Jedem erklärte erst der Mann in aller Ruhe, er sei leider zahlungsunfähig, er werde aber gerne in den nächsten Monaten Abzahlungen leisten. Keiner der Bedränger wollte sich damit begnügen. Jeder ließ nach den ersten beredten Vorstellungen die Augen nach etwas Brauchbarem in der Familienwohnung umherschweifen und verlangte dann plötzlich dies oder jenes als Pfand oder Ersatz. Doch keiner erhielt so leicht etwas. Stundenlang zerrten die Parteien an den Gegenständen hin und her, bis der Familienvater endlich nachgab. Am frühen Neujahrsmorgen war die ganze Wohnung ausgeräumt, die Schlafdecken fehlten, und der Frau hatten die Privatexekutoren ihre Jacke vom Leibe weggerissen. Es sah bei den Leuten zum Erbarmen aus. Als aber der Tag graute, als keine Gläubiger mehr zu erwarten waren, als jedermann sich mit »gung schi!« »gung schi!« beglückwünschte, da war auch mein Ehepaar in Samt und Seide gekleidet, und alle seine Kinder hatten, wie es der Anstand verlangte, ihre neuen Schuhe. Wie ich jetzt erst erfuhr, war der Mann so vorsichtig gewesen, mit Hilfe meiner Diener einige Kisten mit seinen Habseligkeiten in meinem Höfchen unterzubringen, wo er sie nun wieder hervorgeholt hatte. Der Mann galt auch mit nichten für bankrott. Er hatte nur kein Bargeld mehr, um alle Schulden decken zu können.

Beim ersten Hahnenschrei, es war noch lange nicht Tag, kamen schon meine Diener von der Neujahrscour aus ihren Familien zurück und machten mir den Neujahrs-Ko tou, für den die Angestellten immer ein größeres Geldgeschenk bekommen. Auch die ersten offiziellen Besucher, darunter der Hsien und einige mir bekannte Offiziere der Stadt, standen um sechs Uhr früh vor meiner Türe, als eben erst die Sonne aufging. Sie kamen aus den Tempeln, wo sie den offiziellen Staatsgöttern und dem Kaiser geopfert und gratuliert hatten. In China lernte ich, was es heißt, den Bekannten Neujahrsbesuche machen und zum Neujahr Glück wünschen. Wie wir dies im alten Europa treiben, kann sicherlich keinem Chinesen imponieren. Vom ersten Tag des Jahres ab sind die Bewohner des Reiches der Mitte tagelang von früh bis spät auf den Beinen und eilen von einem zum anderen, um jedem Bekannten ihren Glückwunsch in Form einiger Ko tous auszudrücken. Jedermann wäscht sich am Neujahrsmorgen das Gesicht und erscheint in möglichst neuen Festkleidern, und alle Türen, alle Hauspfosten und Geräte sind mit glückverheißenden Worten und Sprüchen neu beklebt, das Papier dazu ist, wenn kein Trauerfall in der Familie vorliegt, von feuerroter Farbe In der Farbe des »Yang«, siehe S. 17, Anm.. Darum sieht es auch an Neujahr in ganz China hübsch und geordnet aus, vor allem aber unbeschreiblich bunt. Auch bei mir hatten die Diener in der Neujahrsnacht an die Außenseite aller Türen neue Bilder der Torgötter und über den Herd ein neues Bild des Küchengottes Tsʿao ye geklebt, und als ich erwachte, prangte auf allen meinen Kisten und auch an den Sätteln, an den Körben, Säcken, Hämmern, an meiner Kamera, ja selbst an dem Besenstiel, den ich zwei Tage vorher gekauft hatte, und an der Kutterschaufel, kurz an allem, was mir gehörte, ein kleiner Sinnspruch oder ein chinesisches Zeichen, das Glück und Reichtum bedeutete. Selbst in dem Kehrichthaufen steckte ein besonderes Papier für den so wichtigen Gott des Kehrichts. Meine drei Pferde trugen rote Bänder in ihre Mähnen eingeflochten und vorn auf der Stirn ein breites, rotes Tuch; dies alles gehörte mit zum Neujahrsgruß der Dienerschaft. Und »Fa tsʿai ba ! fa tsʿai ba! werde reich! werde reich!« wünschte man sich gegenseitig.

Am fünften Neujahrstage, kurz nach Sonnenaufgang, holte der General mit allen Offizieren der Stadt den Gott der Vergnügungen. In einem Tempel vor dem Osttor war eine Staatssänfte aufgestellt, die das Schriftzeichen »Si« (Vergnügen) trug. Vor diesem Buchstaben, der über 1 m hoch war, fielen der General und seine Begleiter im Straßenstaub auf die Knie und machten dreimal den Ko tou. Später wurde der Buchstabe auf seiner Sänfte in feierlichem Zuge nach der Stadt gebracht und dann im Ya men des Generals aufgestellt. Dort verbleibt er das Jahr über und bürgt dafür, daß auch im beginnenden Jahre an Vergnügungen und Theateraufführungen aller Art in der Stadt kein Mangel sein werde.

Am zehnten Tage des neuen Jahres wurde das sogenannte Frühlingsfest in Hsi ning fu gefeiert. Kaum war an jenem Tage die Sonne aufgegangen, so waren alle Straßen, die zum Osttor führten, dicht gedrängt voll Menschen. Von weit her strömten die chinesischen Bauern mit ihren Frauen und Kindern nach der Stadt. Alle Dächer in der Hauptstraße saßen voll von weißgeschminkten Vertreterinnen des schönen Geschlechts. Und Familienväter, die unten auf der Straße standen, boten diesen von Zeit zu Zeit Süßigkeiten und Erfrischungen hinauf. Da es in Hsi ning fu nur einstockige und dazu niedere Häuser gibt, so war dies nicht allzu schwierig. In feierlichem Zuge begaben sich gegen acht Uhr morgens der Präfekt (fu) und der Unterpräfekt (hsien) zu einem Tempel vor dem Osttor, wo sie dem Drachen De Groot, Fêtes annuelles d'Emoui (Paris 1886, Bd. I, S. 361): »Le dragon est le Symbol de la pluie, de la fécondité et même de la dignité impériale.« – Bei meiner Reise durch Hu pe sah ich zu Ende des ersten chinesischen Monats Drachenprozessionen durch die Felder ziehen, um ein fruchtbares Jahr zu erwirken. und dem Rind und der Göttin der Erde ihre Verehrung bezeigten. Dann ging es mit ebensoviel Pomp nach Hause. Voran marschierten ein Löwe aus buntem Papier und Stoff, und ein Mann, der mit einer Sonne (Yang) hin und her tanzte, dann folgten zwei Drachen, die mit dem Maule schnappten. Jeder der Drachenleiber war von zwölf Männern dargestellt, die hintereinander herzogen. Hinter dem Drachen ritten die Kavalleristen des Amban, ihren halbzerbrochenen und verbeulten Posaunen schauerliche Töne entlockend, die sicherlich auch Jerichos Mauern zu Fall gebracht hätten. Zwanzig Reiter trugen ungeheure bunte Fahnen, die Roß und Mann fast unter sich verschwinden ließen. Dann kamen Infanteristen des Generals zu zwei und zwei, in der Hand das deutsche Gewehr Modell 71–84, Visier und Mündung festlich mit neuen roten Papierbäuschchen geschmückt, in der Mündung den bei chinesischen Gewehren nie fehlenden Stöpsel. Alle die Ya men-Schreiber folgten in ihren besten Festtagskleidern, Hellebardiere, Ya men-Knechte mit Phantasiewaffen, mit Kettenhemden, mit Dreizack und Morgensternen, nach diesen die höheren Herren Ratschreiber, die letzteren in Pelzmänteln und hoch zu Roß. Endlich der Hsien, Vater und Mutter der Stadt, in einer offenen Sänfte von acht Mann getragen, in einem großen Mantel aus Luchsfell, steif und unbeweglich wie eine Puppe oder ein Götze. Dicht hinter der Hauptperson folgten nur noch vier Soldaten, dann drängte sich gleich das Volk wirr durcheinander. In ähnlicher Weise, nur mit womöglich noch größerem Vortritt, zog auch der Hsi ning fu (Tafel VII oben), der Präfekt, durch die Straßen. Dieser hatte dabei einen riesigen Zobelpelz an, der in seiner Feinheit fast eine Sehenswürdigkeit für sich bildete. Nur diese beiden Zivilbeamten haben bei dem Fest zu erscheinen. Alle Offiziere, auch der Dao tai und der Amban, lassen sich nicht blicken.

Der Gegenstand der Anbetung ist dabei wie überall im Reich ein Rind, das etwa lebensgroß aus Lehm geformt ist, neben ihm steht eine Frauengestalt aus Papier. Nachdem die Mandarine diesem Bild den Fußfall geleistet haben, wird es immer so rasch wie möglich wieder nach dem Hsien ya men zurückgefahren. Das Volk aber sucht das Rind zu zerschlagen, und jeder Bauer sucht ein Stück zu erwischen; denn wer ein solches besitzt, kann sicher sein, daß seine Ernte in dem betreffenden Jahr gut ausfällt Siehe hierzu: De Groot, Fêtes annuelles d'Emoui (Bd. I, S. 90): »La réception du printemps. L'origine de la coutume de porter le boeuf du printemps aux champs se perd dans la nuit des temps.«.

Über die Bedeutung dieses uralten Brauches weiß heute das Volk von Hsi ning fu so gut wie nichts mehr, wie ja die gewöhnlichen Chinesen überhaupt nur ausnahmsweise und meist nur verworren über ihre Mythologie Bescheid geben können. Das Rind, behaupten sie in Hsi ning, sei vormals ein Kaiser von China gewesen und das Mädchen an seiner Seite dessen jüngere Schwester. Der Kaiser habe sich hinreißen lassen, seine Schwester zu heiraten, und zur Strafe dafür sei er von den Göttern in ein Rind verwandelt worden, die Schwester aber habe ihm ihr Leben lang als Treiberin folgen müssen. Wegen des Kaisers schändlichem Betragen wolle auch das Volk das Rind zerschlagen. Da es aber einen Kaiser vorstellt, haben es die Ya men-Knechte zu schützen.

Nach diesem Feste, das indessen nicht alle Jahre am gleichen Tage gefeiert wird, öffnen die größeren Geschäfte wieder ihre Läden. Die Chinesen sehen es dabei gerne, wenn als erste Kunden möglichst reiche Leute zu ihnen kommen. Dies bringt Glück für das ganze Jahr. Am Nachmittag und Abend dieses Festtages mußte ich wieder einmal die Chinesen bewundern. Trotz allen Festtrubels war nirgends ein Exzeß, nirgends ein Fall von lärmender Trunkenheit zu bemerken. Auch der ungebildete Chinese beträgt sich weitaus gesitteter, als wir gemeinhin annehmen, wenn nicht gerade eine Hungersnot oder kriegerische Wirren ihm das Dasein erschweren.