|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es wird allgemein angenommen, daß alle Tiere, die Gedächtnis und Einbildungskraft haben, auch träumen können. Am häufigsten werden Träume beim Hunde bemerkt, der durch Töne und Bewegungen sehr deutlich die verschiedenen Traumvorstellungen zu erkennen gibt. Nach Hensel knurrten die Jungen einer in Brasilien geborenen Hühnerhündin von deutscher Abstammung bereits im Alter von drei Tagen, während sie im Wachen nur wie andere Hunde winselten. Auch das Bellen trat bei ihnen im Traume früher auf als während des Wachseins. Hiernach wären die Träume nicht immer, wie wir annehmen, eine Wiederholung erlebter Vorgänge, sondern im Traume zeigen sich auch zuerst vererbte Fähigkeiten. Wie dem auch sei, unbestritten bleibt, daß die Tiere träumen.

Die herrschende Ansicht, nach der Tiere sich leicht hypnotisieren lassen, scheint nach den Untersuchungen des Professors Verworn in Bonn auf Irrtum zu beruhen. Neuerdings ist sie von Dr. Sanders bekämpft worden. »So sind«, schreibt er, »bei den Tieren eine Reihe von Zuständen beobachtet worden, die zunächst als tierische Hypnose aufgefaßt worden sind.« Bekannt ist u. a. die Tatsache, daß viele Tiere sich beim Nahen eines Feindes »totstellen« und eine ganze Weile regungslos verharren. Diese Bewegungslosigkeit läßt sich auch künstlich erzeugen. Hierhin gehört das berühmte »Experimentum mirabile« des P. Athanasius Kircher, das aber nach neuerer Ansicht schon im Jahre 1636 von dem Nürnberger Schwenter beschrieben wurde. Dieser schrieb die erreichte Lähmung dem Schrecken zu, während Kircher der Ansicht war, daß die Bewegungslosigkeit durch die »Einbildungskraft« des Tieres hervorgerufen werde. Beide führten das Experiment mit einem Huhne in folgender Weise aus. Ein Huhn, dessen Beine mit einer Schnur leicht zusammengebunden waren, wurde mit ruhigem, sicherem Griff auf den Rücken gelegt und in dieser Stellung einige Sekunden gehalten. Kircher zog noch einen Kreidestrich in der Verlängerung des Schnabels und hielt ihn für wesentlich für das Gelingen des Versuches. Ließ man das Tier nun vorsichtig los und entfernte langsam die Fessel von seinen Beinen, so konnte man beobachten, daß das Tier minutenlang völlig regungslos verblieb.

Später hat der Physiologe Preyer diese Zustände untersucht und sie als Schreckstarre aufgefaßt. Danilewsky hat in den neunziger Jahren diese Zustände bei einer Reihe von Tieren, wie Meerschweinchen, Fröschen, Kaninchen, Schlangen und Krebsen erzeugen können. Er glaubte, daß sie auf einem vereinfachten automatischen Suggestionsvorgange beruhten. Der bekannte Bonner Physiologe Max Verworn gab 1898 eine sehr einleuchtende Erklärung. Er zeigte zunächst, daß das Großhirn an diesen Vorgängen gar nicht beteiligt ist, denn er konnte die Bewegungslosigkeit auch bei Hühnern erzielen, denen das Großhirn herausgenommen war. Er betonte mit Recht, daß es sich hier um Erregungsvorgänge handeln müsse, weil die Muskeln des Tieres dabei in einem Zustande der Kontraktion (Spannung) bleiben. Bekanntlich sind die Muskeln bei jeder Körperhaltung in bestimmter Weise gespannt, und die betreffende Körperhaltung wirkt ganz von selbst als Reiz auf die nervösen Elemente, welche die betreffenden Muskeln in Spannung erhalten. Bringe ich nun ein Tier in eine ganz unnatürliche Lage, so werden von selbst die Muskeln angespannt, die das Zurückführen in die natürliche Lage besorgen. Ergreife ich ein Huhn und lege es ruhig und sicher auf den Rücken, so fühle ich deutlich einige kurze Abwehrbewegungen. Halte ich es nun ohne starken Druck in dieser Lage fest, so bleibt es ruhig liegen, weil die Muskeln, durch die es sich aufrichten will, jetzt dauernd gereizt werden und dadurch in einen Zustand der Starre geraten. Der Wissenschaftler spricht von einem Tonischwerden des Lage-Reflexes, d. h. Muskelstraffung bei Rückkehr in die ursprüngliche Lage. Bis zu einer Viertelstunde kann dieser Erregungszustand dauern, wenn das Tier nicht durch andere Reize gestört wird. Ist dieser Erregungszustand abgeklungen, so steht das Tier auf, schüttelt sich und zeigt wieder sein natürliches Verhalten.

Diese scharfsinnigen Beobachtungen Verworns bekunden mit aller Klarheit, daß der sich hier abspielende Vorgang mit Hypnose nicht das geringste zu tun hat. Die sog. »tierische Hypnose« steht zu der des Menschen in keinerlei Beziehung. Beide sind etwas Grundverschiedenes.

Geisteskrankheit ist wiederholt bei Tieren beobachtet worden. Nach Pertys Bericht wurde ein Papagei auf einem Segelschiff infolge eines Seegefechts verrückt. Er war der Liebling der Mannschaft, blickte aber nach diesem Erlebnis dumm vor sich hin und machte auf alle Fragen das Getöse nach, das ihn so sehr erschreckt hatte: bum, bum, bum! Noch zwanzig Jahre später wiederholte der Vogel unter schreckhaftem Zittern des Kopfes und der Flügel das Getöse des von ihm gehörten Kanonendonners.

Würde uns ein Hund in Gefahren nicht beistehen, so hätte er nur den halben Wert. Bekannt ist, daß im Gegensatz hierzu Pferde ihrem Reiter fast niemals helfen. So läßt sich auch ein Pferd von einem Diebe mit leichter Mühe stehlen, was beim Hund nicht so einfach ist.

Wir wissen, daß wir zur Erklärung solcher Verschiedenheiten auf die frühere Lebensweise unserer Haustiere zurückgehen müssen. Der Hund war früher ein Raubtier. Er mußte seinen Genossen beistehen, um mit ihnen gemeinsam einen Pflanzenfresser zu überwinden. Es lag in der Natur der Dinge, daß sich bei ihm ein gewisser Eigentumsbegriff entwickelte, weil jeder seine Beute gegen andere Kameraden verteidigen mußte.

Beim Pferde liegt die Sache ganz anders. Wildpferde flüchten gewöhnlich, nur gegen kleine Raubtiere kämpft der Hengst. Dieser wird also am ehesten bereit sein, seinem Herrn zu helfen. Bei Pflanzenfressern kann sich kaum ein ähnlicher Begriff entwickeln, da es nur selten Futterneid gibt.

Einen hübschen Fall von Beistand unter Haustieren erlebte ich vor Jahren bei einem befreundeten Gutsbesitzer. Er hatte zwei Hunde und eine Katze. Die beiden Hunde waren soweit ganz nette Tiere, aber, was mir weniger gefiel, ihr Zeitvertreib bestand darin, die Katze zu bedrängen. Zu einem ernstlichen Kampfe kam es zwar nicht, aber die Katze war auf einer ewigen Flucht. Eines Tages kam ein fremder Hund in das Gehöft und geriet mit dem größeren in Streit. Ehe wir ihm zu Hilfe kommen konnten, war der Hund meines Bekannten unterlegen; es drohte, ihm übel zu ergehen. Da zeigte sich die Katze als edle Seele. Obwohl ihr Hausgenosse ihr Peiniger gewesen war, stürzte sie sich wie eine Furie auf den Eindringling und schlug ihn in die Flucht. Mit der Falschheit der Katzen ist es also nicht so schlimm bestellt, wie allgemein angenommen wird.

Ein alter Jäger erzählte mir aus seiner Jugend folgenden lustigen Streich. Als Junge beschäftigte er sich mit einem Hengst, den sein Vater im Stalle hatte. Das Tier war sonst gegen Erwachsene sehr böse, ließ sich aber von dem Knaben alles gefallen. Das benützte er häufig, wenn ihm Schläge zugedacht waren. Hatte er seine Schularbeiten nicht gemacht, was keine Seltenheit war, und sein Vater holte den Rohrstock, so flüchtete er zu dem Hengst. Dieser stand ihm bei und duldete nicht, daß ihm ein Haar gekrümmt wurde.

Von einer merkwürdigen Freundschaft zwischen zwei Pferden erzählt von Unruh folgendes Erlebnis aus dem Kriege gegen Dänemark, den er als Offizier mitmachte. Ein mächtiger ostpreußischer Brauner war ihm zugeteilt. »Mein Pferd«, schreibt er, »hatte bald meine ganze Neigung gewonnen. Aber seine Zuneigung mußte ich mit dem Rappen meines Burschen teilen. Im Quartier und Biwak stets dicht nebeneinander, verband die beiden Wallache eine ungewöhnlich zärtliche Freundschaft. Vielleicht waren sie Heimat- und Jugendgefährten. Beim Marsche getrennt, begrüßten sie sich, sobald sie einander ansichtig wurden, mit freudigem Lachwiehern. Gern ließ ich die Freundschaft gewähren und hatte meine Freude daran. Ritt ich auf den Märschen längs der Schwadron, so trafen sich oft die Nasen der beiden sich anlachenden Freunde zu flüchtiger Berührung wie zu einem Kusse. Der Rappe war der Sehnsüchtigere, Zärtlichere, der Braune hatte mehr vornehme Zurückhaltung. Ich habe bald Nutzen davon gehabt.

»Anfangs Februar waren wir hinter den Dannevirken auf dem Marsche nach Norden; bei mäßiger Kälte war noch gegen 3 Uhr nachmittags klare Luft. Wir kamen durch ein ärmliches Heidedorf, als der Rittmeister mich nach vorn rufen ließ. Dänische Dragoner sollten uns hier nach Westen in die Heide ausgewichen sein. Er zeigte mir auf der Karte das noch etwa eine halbe Meile weiter nach Norden gelegene Dorf, wo unsere Schwadron die Nacht zubringen sollte, und befahl mir, zur Sicherung das Gelände westlich aufzuklären. ›Nehmen Sie sich zwei Mann von Ihrem Zuge, reiten Sie direkt westlich, etwa eine Meile weit! Finden Sie nichts Feindliches, so wenden Sie dann nördlich eine halbe Meile, dann östlich, bis Sie unser heutiges Quartierdorf erreichen!‹ ›Zu Befehl!‹ Aus der weitermarschierenden Schwadron nahm ich 2 Mann mit guten Pferden, aber nicht den Burschen mit dem Rappen. Im Abreiten sahen wir und unsere Pferde der Schwadron nach, sie kannten also deren Marschrichtung. Wir trabten dann westwärts in die verschneite Heide hinauf. Oben sah ich von Westen eine Wolkenwand heraufsteigen, es wurde dunstig, kein Baum, kein Strauch kennzeichnete den Weg, nur Spuren von alten Wagengleisen im Heidekraut. In der Ferne ragte etwas wie Gebäude auf, aber als wir herankamen, waren es alte Torfschuppen - also frisch weiter westwärts! Die Dunkelheit fiel fast plötzlich ein, und es, ward immer schwieriger, Gleisspuren zu merken. Nördlich wendend, gerieten wir zwischen zahlreiche unregelmäßig angelegte Torflöcher, mußten also vorsichtig und langsam reiten. Zum Überfluß begann bei mäßigem Nordwest ein leichter, aber dichter Schnee herabzurieseln. Vom Feinde keine Spur, aber auch keine von Weg und Richtung. Der Zeit nach mußte der Augenblick gekommen sein, ostwärts zu wenden, aber gerade da wurden die Torflöcher immer dichter. Hin und her mußten wir uns durchwinden, verloren dabei aber jede Richtung. Es war stockfinster geworden; noch immer rieselte der Schnee. Der eine von meinen Leuten meinte, wir müßten mehr links halten, der andere mehr rechts. ›Ich verlasse mich auf meinen Braunen‹, erwiderte ich und ritt mit langen Zügeln sacht weiter, die beiden still hinter mir her. Der Braune ging gerade vor dem Winde. Wenn der sich nicht gedreht hatte, mußte unsere Richtung also Südost sein. Ab und zu nahm der Braune die Nase auf den Boden; an den Unebenheiten des Tretens merkte ich, daß er einer alten Wagenspur folgte. Plötzlich blieb er stehen und hob den Kopf. Die schwach dunklen Umrisse gegen den matt leuchtenden Schnee ließen mich erkennen, daß er gespannt horchte. Dann ging er etwas rechts abbiegend weiter. Einige Minuten später hielt er plötzlich wieder an, reckte sich in die Höhe, den Kopf fast steil in die Luft, und stieß nun einen wiehernden Ruf aus, so laut und seltsam, wie ich noch nie vordem den Ruf eines Pferdes gehört hatte. Dann horchte er gespannt, verriet aber nichts Gehörtes und ging weiter. Wenige Minuten darauf nochmals plötzliches Anhalten und Hochrecken, wieder der fast dämonische Ruf hoch in die Lüfte und das angestrengte Horchen. Plötzlich war er wie elektrisiert, ließ ein weniger lautes, freudig klingendes, kurzes Wiehern hören und schritt, mit scharfer Wendung nach rechts, lebhaft weiter. Die Leute sagten nachher, es hätte sie etwas wie Grausen gepackt, als der Braune so in die Nacht hinausschrie – das hätte so schaurig geklungen, daß ihnen Geistergeschichten aus Kinderjahren eingefallen wären.

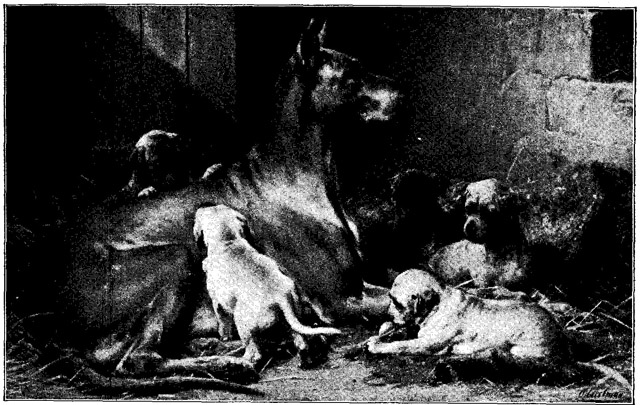

In sicherer Hut.

Nach einem Gemälde von

H. Sperling.

Copyright 1893 by Photographische Gesellschaft, Berlin.

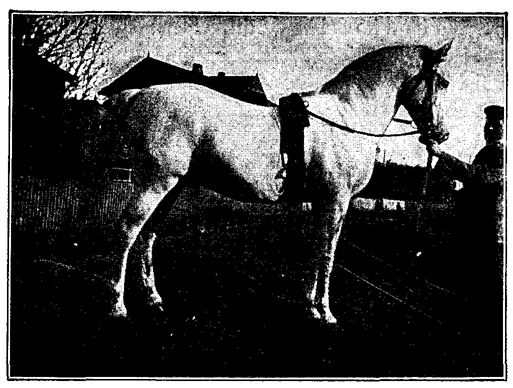

Asiatisches Urwildpferd.

»Als nach etlichen Minuten der Braune wieder stehenblieb, wieder laut, aber nicht mehr so schaurig rief, da löste sich uns das Rätsel. Ich hörte zwar nichts, – ich habe nie ein feines Gehör gehabt, nur ungewöhnlich weit und scharf sehende Augen –, aber die Leute riefen beide: ›Der Rappe antwortet ihm!‹ Die ganze Schwadron kannte ja die seltsame Freundschaft der beiden Pferde und freute sich daran. Der Braune quittierte das Antworten des Rappen mit einem langen, vergnügten Lachwiehern. In immer kürzeren Pausen ertönten nun Ruf und Antwort. Dabei waren wir immer noch vielleicht an tausend Schritt weit in der Heide. Der Braune ließ sich nun völlig von der Freundesstimme steuern. Wir kamen auf einen Weg, der von der Heide herab in das an ihrem Rande liegende Quartierdorf führte. Ein paar schwach erleuchtete Fenster war alles, was in der pechfinsteren Nacht zu erkennen war. Doch brauchte ich das Gehöft, wo wir für die Nacht hingehörten, nicht zu suchen. Hinter einem Scheunentor rief der Rappe immer von neuem gleichsam sein: ›Hierher!‹ und schlug ungeduldig mit dem Hufe ans Tor. Als ich mich bei dem Rittmeister meldete, sagte er: ›Gott sei Dank, daß Sie wieder da sind‹, und lobte meine Findigkeit. Ich gab aber das Lob an die beiden treuen Freunde weiter in Gestalt einer Sonderration Hafer, die ich für sie vom Quartiermeister erbettelte.«

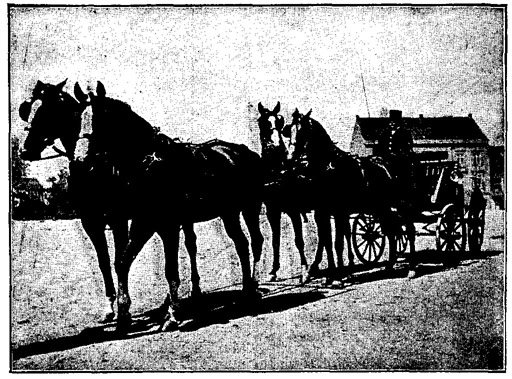

Viergespann mit Trakehner Hengsten.

Arabisch-ungarischer Halbbluthengst.

Edelrassige ostpreußische Mutterstute.

Solche Anhänglichkeit ist eine bei Haustieren häufig anzutreffende Eigenschaft. Es gibt Hunde, denen selbst das Fressen gleichgültig ist, wenn sie ihren Herrn vermissen. Von dem Schäferhunde, der von Berlin nach München zu seinem Professor lief, ist schon erzählt worden. Man weiß von manchen Hunden, daß sie das Grab ihres Herrn nicht verlassen haben und dort freiwillig gestorben sind. Es kann sehr wohl vorkommen, daß das Anhänglichkeitsgefühl Hunger und Durst überwiegt. Dann ist das Tier so kraftlos, daß es nicht mehr vom Platze kommt und tatsächlich verhungert. Dagegen ist die Erklärung abzulehnen, daß der Hund von vornherein die Absicht hat, aus Gram über den Verlust seines Herrn freiwillig aus dem Leben zu scheiden; denn die Vorstellung vom Sterben dürfte dem Tier fehlen. Jedenfalls hat es aber eine Empfindung, daß es selbst einmal sterben muß und durch Nahrungsverweigerung diesen Zustand herbeiführen kann.

Englischer Vollbluthengst.

Englische Vollblutstute.

Ein gewisses Verständnis für Recht und Unrecht kann man auch den Tieren nicht absprechen. Viele Reiter erklären, daß ein Pferd verdiente Schläge geduldig hinnimmt, über unbegründete Züchtigungen dagegen sehr aufgebracht wird. Selbst bei Ziegen hat Brehm diese Unterscheidungsgabe beobachtet. Er schreibt, daß »ihre geistigen Fähigkeiten auf ziemlich hoher Stufe stehen, und daß sie als kluge, geweckte Tiere bezeichnet werden müssen«. Ungerechte Behandlung vergessen sie nicht leicht. Wenn sie geschlagen wurden, weil sie in den Garten gegangen waren, was ihnen verboten war, dann schwiegen sie. Dagegen schrien sie laut auf, wenn sie von der Magd grundlos, aus übler Laune, gezüchtigt wurden.

Aus meiner Jugendzeit entsinne ich mich einer Fabel aus Hey-Speckters Fabelbuch. Da bittet der Sperling zur Winterszeit das Pferd, ihm etwas abzugeben:

Sperling:

»Pferdchen, du hast die Krippe voll;

Gibst mir wohl auch einen kleinen Zoll;

Ein einziges Körnlein oder zwei;

Du wirst noch immer satt dabei!«

Pferd:

»Nimm, kecker Vogel, nur immerhin,

Genug ist für mich und dich darin.«

Und sie aßen zusammen, die zwei,

Litt keiner Mangel und Not dabei.

Und als der Sommer kam so warm,

Da kam auch manch böser Fliegenschwarm;

Doch der Sperling fing hundert auf einmal;

Da hatte das Pferd nicht Not und Qual.

Der Tierkenner wird bei dieser Fabel über zweierlei lächeln. Einmal ist der Sperling ein viel zu ungeschickter Flieger, um die Insekten zu fangen, die das Pferd belästigen. Es gelingt ihm wohl, an der Mauer ruhig sitzende Mücken aufzupicken; das kann man oft genug sehen. An Pferde gehen Mücken aber überhaupt kaum; hier ist der Grundfehler der ganzen Fabeldichtung. Die geborenen Fliegenvertilger sind der nach den Insekten haschende Fliegenfänger und unsere Schwalben. Beide leben aber als Insektenfresser im Winter nicht bei uns. Außerdem fressen sie keine Körner, zu deren Enthülsung ihr Schnabel ganz ungeeignet ist.

Auch dem toten Herrn getreu!

Nach einem Gemälde von

J. Schmitzberger.

Angenommen aber, der Sperling könnte Fliegen fangen, so müßte noch stark bezweifelt werden, ob das aus Dankbarkeit gegen das Pferd geschehen würde!

Kürzlich durchblätterte ich ältere Jahrgänge einer wissenschaftlichen Zeitschrift: »Der Zoologische Garten«. Da fand ich eine Beobachtung verzeichnet, die unserer Fabel ähnlich sieht. Unter der Überschrift: Dankbarkeit der Hühner wird erzählt: Ich habe drei Rehe, darunter einen Bock. Alle sind ungemein zahm und fressen aus der Hand. Da sie in der Hühnerkammer übernachten müssen und auch sonst den Hof gemeinsam mit den Hühnern bewohnen, sind alle gute Freunde geworden, und die Rehe hüten sich auch beim ärgsten Umherspringen, eines der Hühner zu verletzen. Diese Rücksichtnahme lohnen die Hühner auf eigene Weise. Wenn die Rehe an der Futterkrippe während des Fressens oder beim Wiederkäuen im Schatten von den Fliegen gepeinigt werden, nahen sie sich ihnen und haschen nach den ungebetenen Gästen. Liegen die Rehe auf der Wiese, so geschieht es gar nicht selten, daß eins der Hühner ihnen auf den Rücken hüpft, um der Jagd bequemer nachgehen zu können. Die Rehe lassen sich das nicht nur gefallen, sondern fordern gleichsam die Hühner zu ihrem Liebeswerke dadurch auf, daß sie, wenn die Fliegen einmal recht zudringlich sind, sich langsam in die Nähe der Hühner begeben und dort niederlegen. Auch machen sie sich nichts daraus, daß die Hühner, wenn die Rehe stehen, zwischen den Läufen umhertrippeln und nach den Fliegen picken, die sich sehr gern an den Fesseln oder unter den Afterklauen ansetzen, obgleich die Fliegen an diesen Stellen meistens entwischen und der Hieb dann den Lauf trifft.

Demnach wäre die allerliebste Fabel vom Sperling und Pferd doch nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Der Tierkundige wird diese Möglichkeit ohne weiteres zugeben, aber er wird sich entschieden dagegen sträuben, den angegebenen Liebesdienst als erwiesen anzuerkennen.

Bei dem anderen Beispiel kann die Sachlage auch folgende sein: Da sich Rehe und Waldhühner gut vertragen, so haben die zierlichen Huftiere die Haushühner schonend behandelt. Später haben die Hühner die vielen Fliegen bei den Rehen gesehen und aus reiner Freßlust darauf Jagd gemacht. Die Rehe aber haben stillgehalten, weil alle großen Tiere insektensuchende Vögel gewähren lassen. So sitzt der Madenhacker fortwährend auf Büffeln, Elefanten, Flußpferden usw., wie bei uns die Stare auf Schafen zu sehen sind. Jede verdächtige Erscheinung wird von den scharfäugenden Vögeln zuerst wahrgenommen. Sie verraten große Unruhe und fliegen schließlich weg. Dadurch werden die Säugetiere naturgemäß gleichzeitig gewarnt, genau wie das Krokodil durch das Benehmen des »Krokodilwächters«, (in Afrika lebender Vogel aus der Klasse der ägyptischen Wüstenläufer), der als lebendiger Zahnstocher die Zähne des Krokodils auf Fleischreste untersucht.

Liegt in diesem Warnen ein Dank für die gewährte Nahrung? Das werden viele bejahen, dabei aber zugeben müssen, daß es auch anders sein kann.

Die Vögel können aus reinem Egoismus handeln, weil ihnen ihre Nahrungsquelle genommen ist, wenn das große Tier getötet werden sollte.

So ist wahrscheinlich das Tun der Hühner in dem vorher erwähnten Beispiel auch schwerlich auf Dankbarkeit zurückzuführen.

Ebensowenig wunderbar ist das Verhalten der Rehe; es entspricht ganz dem Benehmen anderer Tiere, denen von Vögeln Insekten abgesucht werden. Mit dem Fortschreiten der Forschung verliert die liebliche Auffassung der Dichter über das Leben der Tiere mehr und mehr ihre innere Berechtigung.

Das Gefühl des Neides ist den Haustieren nicht fremd, wie jeder Hundebesitzer bestätigen wird. Wenn Karo einmal nicht fressen will, weil er ausnahmsweise satt ist oder weil ihm das Futter nicht behagt, so genügt gewöhnlich der Ausruf: »Ich werde es dem Rolf – dem Hunde des Nachbarn – geben!«, um Karo zur äußersten Überwindung zu veranlassen. Man sieht ihm an, daß ihm der Gedanke: »Was! Rolf soll mein Futter erhalten?« keine Ruhe läßt. Das Übermenschliche oder vielmehr Überhündische wird möglich gemacht, und das Futter verschwindet.

Über den Neid unter Hunden finden wir bei A. Brehm eine allerliebste Geschichte. »Wie neidisch Dachshunde sein können,« schreibt er, »erfuhr ich an einem, den mein Vater hatte. Der Hund war ein abgesagter Feind aller übrigen Geschöpfe, die sich auf unserem Hofe befanden. Er lebte mit keinem Tiere in Frieden, und am meisten stritt er sich mit einem Pinscher herum, dessen erbärmliche Feigheit ihm freilich regelmäßig den Sieg sicherte. Nur wenn sich beide Hunde ineinander verbissen hatten, hielt auch der Pinscher ihm stand, und dann kam es vor, daß sie, förmlich zu einem Knäuel geballt, nicht bloß über die Treppen, sondern auch von da über eine Mauer hinabrollten, sich über die Gartenbeete fortwälzten und nun in Purzelbäumen den ganzen Berg hinunterkollerten, aber doch ihren Kampf nicht früher einstellten, bis sie, im günstigeren Falle von dem Zaune aufgehalten, im ungünstigeren aber durch das Wasser des Baches, in den sie oft miteinander fielen, abgekühlt wurden. Dieser Todfeind sollte einmal die Arznei für den erkrankten Dachsel werden. Der lag elend da und hatte schon seit Tagen jede Nahrung verschmäht. Vergeblich waren die bisher angewandten Hausmittel geblieben: der Hund näherte sich, so schien es, schnell seinem Ende. Im Hause herrschte, trotz des Gedenkens an seine vielen unliebenswürdigen Eigenschaften, tiefe Betrübnis, und namentlich meine Mutter sah seinem Hinscheiden mit Kummer entgegen. Endlich kam sie auf den Gedanken, noch einen Versuch zu machen. Sie brachte einen Teller voll des leckersten Fressens vor das Lager des Kranken. Er erhob sich, sah mit Wehmut auf die saftigen Hühnerknochen, auf die Fleischstückchen: aber er war zu schwach, zu krank, als daß er sie hätte fressen können. Da brachte meine Mutter den anderen Hund herbei und gebot diesem, den Teller zu leeren. Augenblicklich erhob sich der Kranke, wankte taumelnd hin und her, richtete sich fester und gerader auf, bekam gleichsam neues Leben und – stürzte sich wie unsinnig auf den Pinscher los, knurrte, bellte, schäumte vor Wut, biß sich in seinem Feinde fest, wurde von dem tüchtig abgeschüttelt, blutig gebissen und jedenfalls so erregt, erzürnt und erschüttert, daß er anfangs zwar wie tot zusammenbrach, allein von Stunde an sich besserte und nach kurzer Zeit von seinem Fieber genas.«

Auch das Gefühl der Rache ist den Haustieren nicht unbekannt. Ein roher Patron konnte niemals an einem Pferdestall vorübergehen, ohne mit einem spitzen Stock einem dort stehenden Pferde in die Weichen zu stoßen. Eines Tages riß sich das Tier, das durch den Schmerz aufs äußerste erregt war, von seinem Halfter los und bearbeitete seinen Peiniger dermaßen mit den Hufen, daß er den erlittenen Verletzungen erlag.

Bei Hunden kommen Handlungen aus Rache häufiger vor. Ja, sie rächen sogar die Unbilden, die ihre Freunde erdulden mußten. Lord Byron hatte auf seinem Schlosse einen sehr großen Hund, Bosman genannt, und einen kleinen, der einmal auf einer benachbarten Meierei von einem Hühnerhunde angegriffen und schlimm zugerichtet wurde. Er lief nach dem Schlosse zurück und teilte, man weiß nicht wie, das Geschehene Bosman mit, der sich sogleich mit ihm nach der Meierei aufmachte und den Hühnerhund arg zerzauste, worauf beide befriedigt nach Hause zurückkehrten. Einen ähnlichen Fall erzählt Oberlehrer Linke: »In den vierziger Jahren hatten wir einen Jagdhund (Feldmann), ein sehr gutmütiges Tier, der nur biß, wenn sich jemand an seinem Herrn vergriff. Außerdem eine Dachshündin (Belline), der bei einer Fuchshetze der Oberkiefer vollständig zerbissen worden war. Infolgedessen war sie andern Hunden gegenüber ziemlich wehrlos und wußte einer Schäferhündin, mit der sie in Feindschaft lebte, nicht anders zu begegnen, als dadurch, daß sie sich auf den Rücken legte und mit den übriggebliebenen zwei Zähnen nach deren Bauche stieß. Eines Tages war das wieder geschehen, während Feldmann nicht weit davon, in einen Zwinger eingesperrt, der Szene zusah, ohne seiner Freundin beistehen zu können. Eine Stunde später wollte ich mit meinem Vater auf den Anstand gehen und ließ Feldmann aus dem Zwinger. In diesem Augenblick ging die Schäferhündin vorüber. Während sonst ein Hund einer Hündin nichts zuleid zu tun pflegt, sprang Feldmann auf sie los, schüttelte sie tüchtig ab und warf sie dann verächtlich auf den Boden. Nach diesem Racheakt aus Freundschaft kam er zu mir, als ob nichts geschehen wäre, und folgte mir ins Haus.«

Soziale Unterschiede:

Müßiggänger und Schwerarbeiter.

Nach einem Gemälde von

H. Sperling.

Allbekannt ist, daß die meisten Hunde es nicht leiden können, wenn wir einen anderen streicheln oder ihm schöntun. Von den zahlreichen Fällen der Eifersucht seien hier einige angeführt:

Ein Fräulein in Westfalen schreibt von ihrem Pudel Puck: »Er ist entsetzlich eifersüchtig. Kleine, junge Hündchen – meine Lieblinge – können ihn in schreckliche Wut versetzen. Er ist nicht zu bewegen, die Tierchen anzusehen, und drehe ich mit Gewalt seinen Kopf nach ihnen, so schließt er, ingrimmig knurrend, die Augen. Merkwürdigerweise zeigt sich diese Eifersucht nur in meiner Gegenwart. Bin ich nicht dabei, so läßt er sich von den kleinen, tappigen Dingern das krause Fell zerzausen.«

Professor Knapp erzählt, daß er eine etwa 18 Monate alte Neufundländer Hündin gehabt habe, die das Wohnzimmer mit ihm teilte. Als K. sich dann verheiratete und die Frau das Zimmer bezog, kroch der Hund beleidigt unter ein Möbelstück, und es dauerte Wochen, ehe er sich wieder seiner Gewohnheit gemäß zu den Füßen seines Herrn niederlegte. Erst nach und nach gewöhnte er sich an die Frau und wurde auch ihr zugetan. Als diese eines Tages mit einem Kinde auf dem Arme im Wohnzimmer erschien, fing die Eifersucht von neuem an, bis sie schließlich in Liebe und großer Anhänglichkeit an die Kinder des Professors endete. Der Hund brachte seinem Herrn schon auf dem Hausflur die Pantoffeln entgegen, wenn er ihn vom Fenster aus über die Straße kommen sah, und klingelte auf Geheiß dem Dienstmädchen.

Ein anderes Beispiel:

Herr K. Schneider in Brensbach im Odenwald verkaufte im Frühjahr einen Hund namens Karlo (halb Pinscher, halb Schnauzer), den er aufgefüttert und an sich gewöhnt hatte, nach dem eine Stunde entfernten Gumpersberg, wo er an die Hundehütte angebunden wurde. Als ihn der Herr verließ, heulte er entsetzlich und wiederholte dies, sooft jener, was alle acht Tage geschah, auf den Hof kam und ihn wieder verließ. Als aber nach einiger Zeit Herr Schneider in Begleitung eines andern Hundes, den er inzwischen gekauft hatte, nach Gumpersberg kam, fing zwar Karlo, als er ihn bemerkt hatte, wie gewöhnlich an zu jammern, ohne auf den kleinen »Bertrix« zu achten, änderte aber sein Betragen vollständig, als er die Wahrnehmung machen mußte, daß sein ehemaliger und von ihm so sehr geliebter Herr seine Neigung einem Nebenbuhler zugewendet hatte. Von dem Augenblicke an bellte er Herrn Schneider an, fletschte die Zähne und würde ihn ohne Zweifel gebissen haben, wenn er ihn hätte erreichen können. »Noch heute«, erklärt Herr Schneider, »muß ich vorsichtig sein, falls Karlo zufällig los sein sollte.«

Jesse erzählt die Geschichte eines Neufundländer Hundes. Er war der Liebling der Familie. Mit großem Verdruß bemerkte er aber eines Tages, daß ein Hauslamm, das einem der Kinder geschenkt wurde, einen großen Teil der ihm gebührenden Aufmerksamkeiten für sich in Anspruch nähme. Er verlor den Appetit und wurde traurig und kränklich, weswegen ihm zur Herstellung seiner Gesundheit große Freiheit gelassen werden mußte. Eines Tages benutzte er diese Freiheit dazu, das Lamm zu ergreifen und nach der in der Nähe vorbeifließenden Themse zu tragen, wo er das arme Tier so lange in die Fluten des Stromes untertauchte, bis es ertrunken war.

Von eifersüchtigen Pferden werde ich später erzählen.

Die Eifersucht hat ihren Ursprung in der Verletzung des Ehrgefühls, das wir bei allen Tieren annehmen müssen, die zur Eifersucht neigen. Merkwürdigerweise ist bei den Rindern ein besonders stark ausgeprägtes Ehrgefühl zu finden. Ebenso ist man in Südamerika davon überzeugt, daß Maultiere ein starkes Ehrgefühl haben. Eine Stelle aus einem Gerstäckerschen Roman legt hiervon Zeugnis ab: »Der Bach, an dessen Ufer wir hinauf mußten (in den Anden, auf dem Wege nach Valparaiso), hatte überall Eis, so daß mein Maultier an mehreren wirklich abschüssigen Stellen verschiedene Male abglitschte und zu stürzen drohte, jedesmal aber nur durch den Zuruf: ›O Mula, o Mula‹ vom Hinstürzen abgehalten und zu neuen Anstrengungen angespornt wurde, und zwar an Stellen, wo ein Pferd Hals und Beine gebrochen hätte. Dem strauchelnden Tiere, das durch Strafmittel nur störrisch gemacht worden wäre, wurde nur zugerufen, daß es ein Maultier sei, und es wurde so gleichsam bei seinem Ehrgefühl in wirksamster Weise gefaßt.«

Der Gedankengang ist also folgender: Das Maultier steht in Gefahr zu straucheln. Da erinnert es sein Begleiter noch zur rechten Zeit daran, daß es ein Maultier sei. Diese Ermahnung wirkt Wunder. Das Ehrgefühl des Maultieres gibt nicht zu, daß es ausgleitet, es reißt sich vielmehr zusammen und vermeidet ein Straucheln.

Richtig an dieser Auffassung ist wohl nur eins: das Maultier strengt sich auf den Zuruf des Menschen besonders an. Alles andere ist jedenfalls nur Ergebnis der menschlichen Überlegung und gehört in das Reich der Phantasie.

Ebenso ist folgende Schilderung des Ehrgefühls der grönländischen Hunde, die wir in Flössels Aufzeichnungen finden, mit einem großen Fragezeichen zu versehen.

»In der Regel«, schreibt Flössel, »bilden die Hunde des Grönländers von selbst eine besondere Abteilung, die auf dem Dache der Hütte des Eigentümers lagert. Die einzelnen Abteilungen behaupten auf den Dächern ihren besonderen Platz, und ein Verkehr mit den anderen Koppeln wird stets vermieden. Jede solche Koppel hat ihren sogenannten Baas, d. h. der Stärkste wirft sich zum Herrn der übrigen auf, übt Gerechtigkeit, bestraft die Faulen und macht sich während der Schlittenfahrt sehr nützlich. Entsteht ein Streit zwischen zwei Hunden wegen eines Knochens, so entscheidet der Baas, indem er entweder selbst den Knochen nimmt oder ihn demjenigen der Streitenden überläßt, der seiner Ansicht nach das Recht auf seiner Seite hat.

Maultierbespannung afrikanischer Kolonialtruppen.

Nach einer Zeichnung von

R. Knötel.

Geraten zwei Koppeln in Streit, so muß diejenige weichen, deren Baas besiegt wird, selbst wenn sie, was die Zahl der Kämpfenden betrifft, bei weitem die Übermacht haben sollte.

Beginnt der Baas zu weichen, so versucht einer der jüngeren Hunde, die Herrschaft an sich zu reißen, und nun entsteht ein Kampf auf Leben und Tod. Unterliegt der jüngere Hund, so wird er ohne Gnade zerrissen. Im entgegengesetzten Falle wirft er sich sogleich zum Herrn auf und empfängt die Huldigungen seiner Untertanen. Alle Hunde der Koppel stellen sich gleichsam zur Parade auf, und keiner von ihnen wagt es, an dem Sieger vorüberzugehen, ohne daß er sich auf den Boden würfe, mit dem Schwanze wedelte und in irgendeiner Weise seine Unterwürfigkeit zu erkennen gäbe.

Bleibt der alte Baas nicht tot im Kampfe, so hat doch die erlittene Niederlage einen so tiefen Eindruck auf ihn gemacht, daß er von dem Augenblicke seiner verlorenen Herrschaft an als tot zu betrachten ist. Er verkriecht sich in irgendeinen Winkel, wo er in Frieden den Rest seiner Tage verbringen kann, und von nun an ist es unmöglich, ihn dahin zu bringen, daß er auch nur den kleinsten Dienst verrichtet. Doch würdigt ihn keiner seiner ehemaligen Untertanen auch nur der kleinsten Aufmerksamkeit, und schließlich stirbt er aus Gram.«

Wie sehr gleicht nach Flössel das Tier hier manchem Menschen, der, zurückgesetzt, verstoßen von aller Welt, in der Einsamkeit seiner Tage verkümmert! Welcher Fürst würde sich wohl dareinfügen, als schlichter Untertan unter der Herrschaft eines seiner vormaligen Untergebenen, der ihn vom Throne gestoßen, zu leben!

Was Flössel hier in dem Vergleich mit entthronten Fürsten anführt, scheint mir sehr gewagt.

Bei allen in Rudeln lebenden Tieren verliert eines Tages das bisher stärkste Mitglied, das als Herrscher auftrat, seine Stellung. Es wird eben alt und hat nicht mehr die Kräfte, sich wie ehedem durchzusetzen. Und dann führt es ein Sonderleben, weil es sich nicht mehr an Unterordnung gewöhnen kann.

Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß seine Vereinsamung auf verletztem Ehrgefühl beruht. Wer vermöchte hier Sicheres zu sagen? Aber es kann auch sein, daß es diesen Wechsel als rein natürlich empfindet. Instinktiv fühlt etwa der Baas: Als du jung und kräftig warst, hast du dem bisherigen Herrscher seine Stellung geraubt – und jetzt geschieht dir ein Gleiches.

Bei uns ist häufig mit großem Nachdruck hervorgehoben worden, daß jetzt das Zeitalter des Kindes angebrochen sei. Viele schienen hierbei von dem Gefühl durchdrungen zu sein, daß damit die Menschheit in einen ganz neuen, bisher völlig unbekannten Zustand treten werde, daß also die Menschheit gewissermaßen einen Gipfelpunkt der Entwicklung erreicht habe. Ist diese Vorstellung zutreffend? Der Tierkenner muß darüber lächeln, denn bei der angeblich so rückständigen Tierwelt hat das Zeitalter des Kindes von jeher bestanden und wird in alle Ewigkeit bestehen.

Die Mutterliebe in der Tierwelt ist häufig und mit Recht gepriesen worden. Aber der Durchschnittsmensch kann sich deshalb an der Aufzucht der Tierjungen nicht recht freuen, weil er, seinen eigenen Vorstellungen gemäß, die Mitwirkung des Vaters dabei ganz vermißt.

Wir Menschen können eben nicht aus unserer Haut heraus. Weil bei uns die Mitwirkung des Mannes in der Pflege der Kinder erforderlich ist, deshalb verlangen wir sie auch bei den Tieren, obgleich hier die Verhältnisse in vielen Fällen ganz anders liegen.

Bei unsern Haustieren kümmert sich das Männchen in der Regel um seine Kinder überhaupt nicht. Unter natürlichen Verhältnissen lebt der Hengst, der Stier, der Ziegenbock und der Schafbock mit seiner Herde zusammen. Er sorgt für die Sicherheit des Ganzen, aber für das Wohl des einzelnen Jungen sorgt einzig und allein die Mutter. Wie sollte auch der Vater bei seiner großen Nachkommenschaft sich jedem einzelnen Kinde eingehend widmen?

Der Gänserich ist von Hause aus ein sehr guter Vater, der mit seinem Weibchen in treuer Ehe lebt und die Kleinen sorgfältig behütet. Als Haustier hat er diese Eigenschaft verloren, weil es uns zu kostspielig ist, zu jeder Gans einen Gänserich zu halten. Da auf jeden Gänserich mehrere Gänse kommen, so kann er häufig seine Vaterpflichten auch beim besten Willen nicht so zuverlässig erfüllen, wie es bei uns Menschen geschieht.

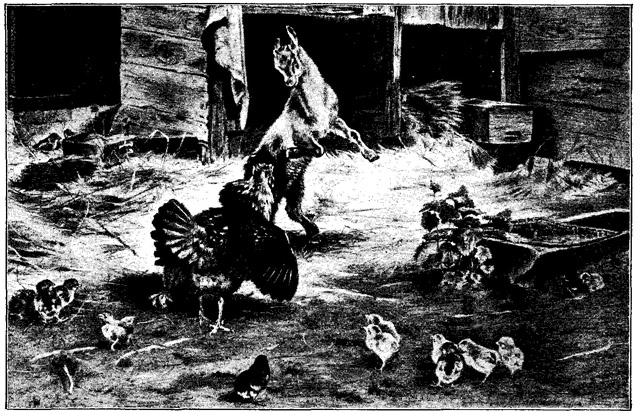

In tausend Ängsten.

Nach einem Gemälde von

Paul Matzel.

Bei Enten und Hühnern liegt die Sache insofern anders, als Hahn und Enterich sich auch im Naturzustande nicht um die Jungen kümmern. Das erscheint auffällig, weil die Weibchen kaum über Waffen verfügen und bei der großen Anzahl ihrer Kleinen einen männlichen Beistand sehr nötig hätten. Aber die Natur geht ihre eigenen Wege. Bei fünfzehn Jungen im Jahre sollen verschiedene Kleine von Raubtieren erbeutet werden. Wovon soll das Raubtier leben? Selbst wenn der Mutter zwei Drittel ihrer Kinder, also zehn Stück, geraubt werden, bleiben zur Erhaltung der Art mehr als genügend übrig.

Das ist im allgemeinen die Regel. Es wird sich später ergeben, daß es auch hier Ausnahmen gibt, z. B. beim Rebhuhn und Strauß.

Wo in der Vogelwelt nicht ein Überfluß an Nachkommenschaft herrscht, erweist sich das Männchen als prächtiger Vater, wie z. B. der wilde Gänserich. Dagegen ist bei den Säugetieren die Aufzucht der Jungen deshalb leichter, weil ein Aufsuchen der Nahrung in der ersten Zeit fortfällt, da die Mutter die Milchnahrung selbst gewährt. So sind beispielsweise auch unsere weiblichen Hunde und Katzen imstande, ihre Kleinen gegen jeden Feind zu verteidigen. Deshalb kümmern sich Kater und Rüde nicht um die Nachkommenschaft.

Beim Fuchs liegt die Sache genau so. Die Füchsin zieht allein die Jungen groß. Wird sie jedoch getötet, zeigt sich der männliche Fuchs plötzlich als guter Vater. Das Bellen der Jungen kündigt ihm an, daß sie Hunger leiden; es geht ihm zu Herzen, und er sorgt für ihren Unterhalt.

Wenn also der Mensch, wie es häufig vorkommt, den Kopf schüttelt und ausruft: »Wie ist es möglich, daß ein so gutes und treues Tier wie unser Hektor solch ein Egoist und Rabenvater ist und sich um seine Kinder nicht kümmert!«, so übertragen wir menschliche Verhältnisse auf tierische, wohin sie eben nicht passen.

Männliche Hunde haben sich tausendfach für ihre Herren geopfert – und da sollten sie ausgerechnet ihrer Nachkommenschaft gegenüber plötzlich Egoisten geworden sein!

Nebenbei bemerkt, ist der Volksmund mit der Redensart »Rabenvater« oder »Rabeneltern« ganz im Irrtum. Raben sind ausgezeichnete Eltern, wie ich in meinen früheren Büchern näher dargetan habe.

Eines der ekelhaftesten Geschöpfe ist nach unsern Begriffen der Pavian. Und doch hat Brehm mit dem Mantelpavian ein Erlebnis gehabt, das beweist, daß auch in den häßlichsten Gestalten echte Vaterliebe wohnen kann.

Brehm war auf einem Jagdausfluge in Afrika, als er mit einer Herde Mantelpaviane zusammentraf, auf die er seine Hunde hetzte. »Als die Hunde anstürmten,« erzählt er, »befanden sich nur wenige Paviane in der Tiefe des Tales, unter ihnen ein etwa halbjähriges Junges. Es kreischte laut, als es die Hunde erblickte, flüchtete eilends auf einen Felsblock und wurde hier kunstgerecht von unseren vortrefflichen Tieren gestellt. Wir schmeichelten uns schon, diesen Affen erbeuten zu können: allein es kam anders. Stolz und würdevoll, ohne sich im geringsten zu beeilen, und ohne auf uns zu achten, erschien vom andern Ufer herüber eines der stärksten Männchen, ging furchtlos den Hunden entgegen, blitzte sie mit stechenden Augen an, hielt sie vollkommen in Achtung, stieg langsam auf den Felsblock zu dem Jungen, schmeichelte diesem und trat mit ihm den Rückweg an, dicht an den Hunden vorüber, die so verblüfft waren, daß sie den Alten mit seinem Schützlinge ruhig ziehen ließen. Diese mutige Tat des Stammvaters der Herde erfüllte uns ebenfalls mit Ehrfurcht, und keiner von uns dachte daran, ihn in seinem Wege zu stören, obgleich er sich uns nahe genug als Zielscheibe bot.«

Diese von Brehm geschilderte aufopfernde Handlung des alten Pavians ist nur zu verstehen, wenn man sich folgendes vergegenwärtigt:

1. Der Pavian muß ein guter Vater sein, obwohl er in Herden lebt. Denn in Afrika ist die Zahl der Feinde außerordentlich groß. Überdies bekommt das Weibchen alljährlich nur ein Junges.

2. Bei den Tieren herrscht das Zeitalter des Kindes. Dem Kinde zuliebe werden große Opfer gebracht.

Leider wissen wir von dem Tun und Treiben der Herden wenig. Aber so viel geht doch aus den Schilderungen der Naturforscher hervor, daß die Herden sich nach dem Zustande der Kleinen richten.

So brechen die wilden Einhufer erst dann zu längeren Reisen auf, wenn die Fohlen imstande sind, die Anstrengung zu ertragen.

Selbst der Jäger, der doch mit Tieren am besten Bescheid weiß, pflegt von der Kinderliebe in der Tierwelt nicht übermäßig hoch zu denken. Der Grund liegt lediglich in den eingewurzelten menschlichen Vorurteilen.

Er sieht, daß die männlichen Säugetiere sich nicht um die Jungen kümmern, namentlich Hirsch, Rehbock und Hase nicht. Bei den Vögeln widmen sich Auerhahn, Birkhahn und Wachtel wohl den Freuden des Ehelebens eifrig, aber die Pflichten überlassen sie den Weibchen. So ist das absprechende Urteil rasch fertig.

Mutterglück.

Nach einem Gemälde von

Otto Grelmann.

In Wirklichkeit liegt die Sache ganz anders, wie man immer wieder hervorheben muß. Die Natur tut nichts Überflüssiges. Ist das Männchen nicht nötig, dann braucht es sich um die Jungen nicht zu kümmern.

So wettert auch der Jäger, daß die Häsin eine schlechte Mutter sei. Man findet nämlich häufig junge Häschen ohne die Mutter. Das ist wahrscheinlich das Klügste, was die Hasenmutter am Tage für die Jungen tun kann. Denn gegen Menschen und Hunde kann sie ihre Kleinen doch nicht verteidigen, außerdem würde ihre Anwesenheit die Jungen nur verraten. Gleichermaßen schilt der Jäger darüber, daß die Rebhühner ein sehr liederliches Nest bauen. Wir betrachten eben alles durch das kleine Schiebefenster menschlicher Verhältnisse. Weil unsere Säuglinge monatelang in der Wiege liegen, muß eine Wiege fest gebaut sein. Aber wie lange sitzen die jungen Rebhühner im Nest? Höchstens ein bis zwei Tage, bis alle Küchlein ausgekrochen sind. Dann wandert die Alte mit den Jungen vom Nest fort, da Rebhühner Nestflüchter sind. Und wegen einer Benutzung von 48 Stunden sollen die Alten ein festes Nest bauen, das obendrein den großen Nachteil hätte, den zahlreichen Feinden die Brutstätte zu verraten?!

Gerade das Rebhuhn hat so viele Feinde, daß auch das Männchen bei der Aufzucht helfen muß. Genau so liegt die Sache beim Strauß. Die Jungen sind in der Ebene allen Gefahren preisgegeben und haben nicht den Schutz der Bäume wie die Waldhühner, noch können sie ins Wasser flüchten wie die Enten.

Die aufopfernde Tätigkeit des Rebhahns und des Weibchens für die Jungen kann der Jäger oft bewundern. Vortrefflich schildert sie Naumann: »Rührend ist es zu sehen, wie Hahn und Henne Tag und Nacht in der Sorge für die Jungen aufgehen.«

Eltern, die sich so aufopfern, werden nicht ohne tieferen Grund ein liederliches Nest bauen. Das hätte sich jeder Jäger schon längst sagen müssen. Gerade umgekehrt liegt die Sache. Die Aufopferung der Tiere für die Kinder ist bewundernswert. Sie ist nur beschränkt durch das Naturgesetz, nichts Überflüssiges zu tun und auch die Raubtiere leben zu lassen.

In einer der gelesensten Jägerzeitungen fragte ein alter Weidmann an, warum bei den Hirschen stets eine Hirschkuh mit einem Jungen führe. Niemand hat die Frage beantworten können. Die Antwort kann m. E. nur lauten: weil das Zeitalter des Kindes in der Tierwelt herrscht. Auch bei den Elefanten führt ein Weibchen mit einem Jungen.

Nur eine Mutter mit einem Kinde kann beurteilen, wann eine Ruhepause gemacht werden muß, ob Zeit zum Fressen ist, u. dgl. mehr.

Die ganze Herde richtet sich also nach dem Kinde.

Wie wir bereits eingangs erwähnten, hat das Zeitalter des Kindes von Anfang an bei den Tieren geherrscht.

Es sei nochmals hervorgehoben, daß wir unsere Anschauungen über die Pflichten der Eltern, namentlich über die des Vaters, nicht ohne weiteres auf die Tierwelt übertragen dürfen.

Kann eine Tierart bestehen, ohne daß der Vater sich um seine Nachkommenschaft bekümmert, dann ist er ein sog. schlechter Vater. Deshalb ist der sonst so treue Hund ein schlechter Vater, während die Männchen der Affen ausgezeichnete Väter sind. Der Gorilla wacht jede Nacht am Fuße eines Baumes, auf dem sein Weibchen und seine Jungen sitzen, um sie vor dem Überfall des blutdürstigen Leoparden zu schützen. Nicht jeder Menschenvater würde Nacht für Nacht bereit sein, für Frau und Kind in der Dunkelheit einen Kampf auf Leben und Tod aufzunehmen.

Dabei lebt der Gorilla in Vielehe, wenigstens ist das die Regel. Noch auffallender ist es, daß die Hündin in Vielmännerei lebt. Der Mutterliebe kann das keinen Eintrag tun, denn gerade die Hündinnen sind auf diesem Gebiete mustergültig.

Einige Beispiele mögen hiervon Zeugnis ablegen: Der Organist C. Sandberg in Perlin bei Wittenburg (Mecklenburg-Schwerin) erbietet sich als Gewährsmann für nachstehenden Vorfall. Im Jahre 1830 ging sein Vater, in Begleitung seiner hochträchtigen Hühnerhündin, nach dem eine halbe Meile entfernten, am andern Ufer der Elbe gelegenen Kaltenhof auf die Entenjagd. Bei Dömitz setzte er über die Elbe. Auf dem Jagdfeld warf die Hühnerhündin sechs Junge und wurde mit ihnen, um sie andern Tages abzuholen, in Kaltenhof zurückgelassen. Aber als man andern Morgens in Heidhof erwachte, lag die Hündin mit ihren sechs Jungen, die sie während der Nacht durch die Elbe und nach Heidhof hatte tragen müssen, in der Hundehütte!! – Noch stärker ist die Leistung einer Jagdhündin, über die der Kreistierarzt Schirlitz in Torgau berichtet hat. Diese war von ihrem Herrn, einem Rittergutsbesitzer an der Saale, in hochträchtigem Zustande mit auf ein zwei Stunden entferntes, am andern Ufer der Saale gelegenes Gut genommen worden und warf hier acht Junge. Der Besitzer, der wußte, daß die Tiere bei seinem Freunde gut aufgehoben seien, fuhr allein nach Hause, war aber aufs höchste erstaunt, als die Hündin bereits am andern Morgen 4 Uhr sich mit ihren acht Jungen bei ihm einstellte. Der Hund mußte nach der Meinung des Erzählers fünfzehnmal die Saale durchschwommen haben, um seine Lieblinge nach Hause zu bringen – abgesehen von dem dabei zurückgelegten Landweg. – Eine einem Fuhrknecht gehörige Hündin kam nach Lehrer Klär in Obersiegersdorf (Schlesien) auf einer Reise nach Sagan mit drei Jungen nieder. Sie wurde in Hertwigswaldau (1¼ Meile von dem Wohnort des Erzählers) eingelegt und sollte auf der Rückreise abends mitgenommen werden. Aber der Knecht sah sich genötigt, auf einem anderen Wege heimzukehren, und wollte am folgenden Tage zurückkommen. Diese Mühe wurde ihm erspart. Am nächsten Morgen fand er die ganze Hundefamilie wohlbehalten im heimischen Stalle. Der Hund mußte also, wenn er jedes Junge einzeln trug, von abends bis morgens früh den Weg von 1¼ Meilen fünfmal zurückgelegt haben!!

Ja, da höre ich den Einwand, daß der Hund so moralische Eigenschaften zeigt, kommt daher, weil er seit Urzeiten im innigen Verkehr mit dem Menschen lebt. Da hat er vieles von ihm gelernt.

Ist das der wahre Grund? Hören wir, wie sich der Fuchs in ähnlichen Fällen benimmt. Und hier handelt es sich doch um ein Raubtier:

Da das Fuchsgraben eine der bekanntesten Jagdarten ist, so wird jeder Jäger bestätigen, daß nachstehende Berichte durchaus den Eindruck der Glaubwürdigkeit machen. Denn, wenn es irgend etwas gibt, das die Füchsin einen Teil ihrer sprichwörtlichen Vorsicht und Schlauheit vergessen läßt, so ist es allein die Liebe zu ihren Kindern. Hat sich ein Mensch ihrem Bau genähert, so werden die Jungen in der kommenden Nacht an einen andern Platz getragen. Bei der großen Verfolgung, der gerade dieses Tier ausgesetzt ist, muß ein solcher Wohnungswechsel sehr oft erfolgen. Bei einem von dem bekannten Naturforscher Lenz geschilderten Fuchsgraben brach eine Füchsin mit ihrem Jungen im Maul aus dem Bau heraus mitten durch die Hunde und die auf sie feuernden Jäger hindurch, ohne das geliebte Kind fallen zu lassen. In einem von Doktor Franklin in der Grafschaft Essex beobachteten Falle lief eine Füchsin, unter ähnlichen Umständen, ihre Jungen im Maul, mehrere englische Meilen weit, bis sie auf einem Pachthof, den sie durchschneiden mußte, aufgehalten wurde. Der schwedische Naturforscher Eckström erzählt, daß eine Füchsin, der man zwei Junge getötet und eines geraubt hatte, in der Nacht bei dem Hofbesitzer einbrach, wo ihr Junges angekettet lag, 14 Truthühner tötete und eines davon ihrem gefesselten Kinde zur Speise brachte.

Bei den Säugetieren ist Gattenliebe eine Ausnahme, wie uns beispielsweise von der ausgerotteten Stellerschen Seekuh berichtet wird. Steller entdeckte auf seinen Reisen die schon lange ausgestorbene Seekuh. Bei den Vogelehen ist die Gattenliebe dagegen Regel, was wir namentlich bei Störchen und Schwalben beobachten können. Pfarrer Schmidt teilt folgenden Fall mit: »Dem Pfarrhause gegenüber stand ein Gebäude mit einem Storchnest. Der Storch, der sich unterfing, von dem Strohdach eines benachbarten Bauernhauses Material zur Ausbesserung des Nestes zu holen, wurde von dem Sohn des Hauses bei diesem Geschäft überrascht, durch eine Öffnung des Daches hereingezogen und totgeschlagen. Die betrübte Storchwitwe saß mit gesenktem Haupt mehrere Tage lang auf dem Neste, ohne sich zu regen oder Nahrung zu sich zu nehmen. Da ließ sich ein fremder Storch auf dem andern Ende des Daches nieder und blickte unverwandt nach der Störchin im Neste. Allmählich wagte er sich immer näher, bis er dicht vor dem Neste von der Störchin mit heftigen Schnabelhieben abgewiesen wurde. Er ließ sich aber nicht abschrecken und kam immer wieder, trotz wiederholten üblen Empfangs. Endlich am dritten Tage nahm die Störchin seine treue und beharrliche Werbung an und ihn selbst als Gemahl im Neste auf. Sie nisteten und brüteten in Eintracht, und es dauerte nicht lange, so reckten fünf junge Störche ihre Köpfe zum Neste heraus.«

Zwei Mütter.

Nach einem Gemälde von

A. Holmer.

Etwas Ähnliches erzählt Brehm von einem Storchenpaar. »In einem kleinen Teiche Süd-Nubiens, den der Nil während seiner Überschwemmung mit Wasser gefüllt hatte, bemerkte er zu ganz ungewöhnlicher Jahreszeit ein Storchenpaar. Beide Gatten waren auffallend zahm und wurden, da Brehm die Ursache ihrer Anwesenheit erkunden wollte, leicht erlegt. Da zeigte es sich, daß das Männchen kerngesund, das Weibchen aber sehr abgemagert und flügellahm war. Es hatte die Reise mit den übrigen nicht fortsetzen können und zurückbleiben müssen. Da hatte es der treue Gatte nicht verlassen wollen und war bei ihm geblieben.«

Aus Stralau bei Berlin berichteten die Zeitungen im April 1883 folgendes: »Große Trauer herrschte am Ende des Monats März in dem Orte Stralau, als der den Bewohnern des freundlichen Dorfes bekannte Storch von seiner Winterreise ohne Weibchen zurückkehrte und nach mehrmaligem heftigem Klappern mit dem Schnabel, mit dem er seine Gefährtin zu rufen schien, still trauernd auf dem Neste blieb und es nur verließ, um in nächster Nähe seinen Hunger zu stillen. Am vorigen Donnerstag mittag zwischen 1 und 2 Uhr wurden die Stralauer Bürger plötzlich durch heftiges Geklapper mehrerer Störche aufmerksam gemacht und bemerkten, daß auf dem Neste zwei Störche standen, die sich äußerst lebhaft begrüßten. Die Störchin, auf der Reise durch irgendeinen Zufall aufgehalten, schien von den anderen Störchen im Triumph ihrem Gefährten zugeführt zu sein und wurde von letzterem mit größtem Jubelgeklapper aufgenommen.«

Störche vor der Abreise nach dem Süden:

Die schwächlichen Tiere werden von den Führern getötet.

Nach einer Zeichnung von

Paul Neumann.

Im Spätsommer verläßt uns unser trauter Hausgenosse, um nach dem warmen Süden zu wandern. In unserer Heimat würde er im Winter vergeblich nach Fröschen und Schlangen suchen, weil die Gewässer zugefroren sind und die Schlangen sich in ihre Winterquartiere verkrochen haben. Vor der Abreise suchen die Schwärme gewisse Stellen auf, die geradezu als Sammelplätze bezeichnet werden können. Ausschlaggebend für diese Orte ist der Nahrungsreichtum. Hier können sich die Tiere für die beschwerliche Reise nochmals gründlich sättigen. Auf diesen Sammelplätzen spielen sich zuweilen vor dem Abflug Szenen ab, die uns in hohem Grade abstoßend erscheinen. Es macht beinahe den Eindruck, als ob sich die Störche vorher untereinander verständigten; denn plötzlich stürzen sie sich auf einen ihrer Genossen, den sie durch Schnabelhiebe töten. Die Annahme, daß diese Tat gewissermaßen durch Notstand gerechtfertigt wird, scheint zuzutreffen, denn die umgebrachten Störche machen durchweg den Eindruck von Schwächlingen, die durch ihr geringes Flugvermögen den Zug der gesamten Schar schwer gefährden würden. Unsere Hochschätzung vor den, namentlich in der Kinderwelt, so beliebten Hausgenossen kann demnach durch derartige, vom Selbsterhaltungstrieb eingegebene Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Störche und Schwalben, wie überhaupt die Vögel, stehen unserm Herzen deshalb näher, weil wir unsere eigenen Anschauungen über Einzelehe, Gattenliebe und Vaterpflichten hier wiederfinden, was bei den Säugetieren nicht immer der Fall zu sein pflegt.

Wir Menschen sind Herdengeschöpfe, d. h. wir fühlen uns nur wohl, wenn wir gemeinsam leben. Bei den Tieren dagegen gibt es gesellige und ungesellige. Der Hund gehört zu den Herdentieren, die Katze zu den Einzelgängern. Aus der Verschiedenheit der Lebensweise ergeben sich eine Reihe von Eigenarten, die später besprechen werden sollen, wenn wir uns mit Hund und Katze näher beschäftigen.

Wie schnell wir mit dem Vorwurf bei der Hand sind, ein Haustier zeige Unarten, ist allgemein bekannt. Wir Menschen können eben nicht aus unserer Haut heraus und übertragen uns geläufige Anschauungen ohne weiteres auf die Tiere und ihre Lebensäußerungen. Ob sie dort aber am Platze sind, kümmert uns wenig.

Nach der Meinung sonst ganz verständiger Leute soll sich beispielsweise ihr Hund mäuschenstill auf dem ihm angewiesenen Platze halten, nur, weil sie es wünschen. Wie oft habe ich Hausfrauen mit ihrem Hund zetern hören: »Wohin gehörst du?« Dabei bekundeten Stimmung und Sprache, daß sie ganz entsetzt über die Unverbesserlichkeit des Übeltäters war.

Hätten die Hundebesitzer nur ein ganz klein wenig Kenntnis vom Tierleben, so müßten sie sich doch sagen, daß, wer artig stillsitzende oder stilliegende Hausgenossen haben will, sich zum mindesten eine Hunderasse wählen muß, die wenig Auslauf braucht, also z. B. der Dachshund und Boxer. Noch besser passen natürlich die meisten Schoßhunde oder ganz alte Hunde. Von Hause aus ist der Hund ein Geschöpf, das Bewegung liebt und braucht. Wölfe laufen (nach Brehm) nächtlich 10 bis 12 Meilen, und so viel werden auch die Wildhunde gelaufen sein. Beim Jäger liegt der Hund mäuschenstill, nachdem er auf der Jagd, namentlich der Hühnerjagd, stundenlang ununterbrochen auf den Beinen gewesen ist. Ganz besonders braucht der junge Hund Bewegung, um seine Muskeln zu kräftigen. Wer dem Hunde nicht die ihm erforderliche Bewegung verschaffen kann, der soll sich, namentlich in der Großstadt, keinen halten. Aber er soll nicht auf die »Unarten« des Hundes schelten.

Das Schwein findet im Misthaufen noch manches, was ihm gut schmeckt. Wie die Wildschweine, so liebt auch das Hausschwein einen warmen Boden. Der wärmehaltige Misthaufen wird deshalb als Lager sehr geschätzt. Bei großer Hitze dagegen suhlt sich das Wildschwein, während sich das Hausschwein in Ermangelung der Suhle in eine Pfütze legt.

Die Vorliebe für den Mist und die Pfützen sind also keine Unarten des Hausschweins, besonders kein Beweis der Unsauberkeit, sondern die Folge der Lebensweise der Vorfahren dieser Tiere.

Da die Wildschweine halbe Raubtiere sind, so ist es kein Wunder, daß unsere Sauen, die keinen Bissen tierische Nahrung erhalten haben, aus unterdrücktem Fleischhunger ihre eigenen Jungen auffressen. Nach Meinung erfahrener Schweinezüchter sollen sie es nur dann tun, wenn die Jungen krank sind, oder die Mutter nicht genügend Milch hat.

Jedenfalls kann man annehmen, daß zahlreiche sogenannte Unarten unserer Haustiere ihren letzten Grund in der falschen oder unzureichenden Ernährung haben. So beruht wahrscheinlich das Eierfressen der Hühner auf Mangel an tierischer Nahrung. Gewiß sind die Hühner Körnerfresser. Aber wenn der Frühling ins Land zieht, dann ist ihnen tierische Nahrung Bedürfnis. Wird sie ihnen vorenthalten, was in Volieren, und wo der Auslauf erschwert ist, oft vorkommt, so fangen die Hühner an, sich die Federn auszuziehen oder die Kämme zu bearbeiten. Genau so werden Kanarienvögel zu Eierfressern, weil ihnen die kleinen Raupen fehlen, die sie in der Freiheit finden. Auch der Stieglitz, der mit einem weiblichen Kanarienvogel gepaart wird, muß von den Eiern getrennt werden, weil er die Unart hat, sie anzupicken. In Wirklichkeit frißt er, wie alle Finken, zur Frühlingszeit allerlei Insekten, und diese fehlen ihm nun. Auch unsere Papageien müssen in der Freiheit zu gewissen Zeiten tierische Nahrung haben. Das vielbeobachtete Federnausreißen beweist dies.

Der Katze werfen wir vor, daß sie falsch und naschhaft sei. Ihre Falschheit besteht in der Hauptsache darin, daß sie nicht wie ein gutmütiger Hund alles in Demut hinnimmt. Sie ist, wie wir später sehen werden, eine Herrennatur.

Die Wildkatze frißt nur ausnahmsweise Aas, der Hund hingegen regelmäßig. Der Katze schmeckt am besten frisches Fleisch, so Hasenfleisch, Rehleber u. dgl. Aber das wollen wir Menschen allein essen, und wenn uns die Katze solche Leckerbissen aus der Speisekammer stiehlt, nennen wir sie naschhaft.

Auch der Ziege machen wir den Vorwurf, daß sie lecker sei, weil sie viel Futter aus der Raufe an die Erde wirft und in ihrer Nahrung sehr wählerisch ist. Hier macht sich ebenfalls die Lebensweise der Vorfahren bemerkbar. Im Gebirge wächst nur wenig. Die Wildziege kennt es nicht anders, als hier und da etwas für sich abzurupfen. Überdies gibt es im Gebirge Blattpflanzen in größerer Menge als Gräser. Auch heute noch zieht unsere Ziege breite Blätter dem Grase vor.

Schafe zeigen die Unart des Wollefressens; sie verzehren beharnte Wolle. Augenscheinlich leiden sie an Salzmangel. Das Lausen der Affen soll nach dem neuesten Brehm nichts mit dem Fang von Ungeziefer zu tun haben, sondern die Affen suchen sich die salzhaltigen Schweißkrusten und verzehren sie. Hiernach fehlt den Affen Salz, worauf ich in Zeitschriften schon wiederholt hingewiesen habe. Bei Kühen führt der Salzmangel oder die mangelhafte Beschaffenheit des Heus zur Lecksucht. Pferde, die bisher Gräser gefressen haben und zu Körnerfutter übergehen, fangen an zu koppen (eine sog. Untugend der Pferde, die unter einem eigenartig gurgelnden Geräusch Luft schlucken), weil dem Magen der erforderliche Ballast fehlt. Schon vor dem Weltkriege hieß es in der Instruktion der russischen Kavallerie, daß die Remonten aus der Steppe erst allmählich an Körnerfutter gewöhnt werden sollen, weil sie sonst »Kopper« werden. Das Wildpferd ist ein Gräserfresser, kein Körnerfresser.

Höchst unangenehm, ja lebensgefährlich ist das Scheuen und Durchgehen der Pferde, aber eine Unart ist es nicht. Wie wir später hören werden, beruht das Scheuen auf dem schwachen Sehvermögen der Pferde. Da Wildpferde sich durch rasende Flucht zu retten pflegen, weil in der endlosen Steppe ein Rennen gegen Häuser oder Bäume ausgeschlossen ist, so sollten wir in dem sog. Durchgehen nichts anderes als die Anwendung einer seit Urzeiten üblichen Rettungsart erblicken, die allerdings für uns wenig erfreulich ist.

Der Esel wird der Faulheit bezichtigt. Aber dieser Vorwurf fällt auf uns zurück. Denn Wildesel laufen, wie schon Xenophon berichtet, schneller als Pferde. Unser Grautier stammt aus warmen Ländern, weshalb es in Deutschland für ihn schon zu kalt ist. In den Mittelmeerländern sind die Esel weit regsamer.

Man wird wohl behaupten dürfen, daß die meisten Unarten, die wir unsern Haustieren andichten, in Wirklichkeit nicht die Folgen böser Eigenschaften sind, sondern auf falscher Behandlung durch den Menschen beruhen oder auf frühere Lebensgewohnheiten in der Wildnis zurückgeführt werden müssen.

Was läßt sich nun zu dem Kapitel »Stubenreinheit« sagen? Eine Stubengemeinschaft mit Tieren, wenigstens mit größeren Tieren, ist in einem geordneten Haushalt nur möglich, wenn die Tiere ihre Ausscheidungen an eine bestimmte Stelle bringen. So allerliebste Vögel, wie Staare, Rotkehlchen, Grasmücken, Bachstelzen usw., kann man leider nicht dauernd im Zimmer fliegen lassen. Der Lappen ist unausgesetzt in Bewegung; die Schmutzerei ist entsetzlich. Bei Körnerfressern ist es nicht so schlimm wie bei den erwähnten Weichfressern, aber von einer Erziehung zur Stubenreinheit kann selbst bei den klügsten Kanarienvögeln nicht die Rede sein.

Ließen sich Hühner und Gänse stubenrein machen, so wäre das von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Denn diese Tiere legen in warmen Zimmern viel früher als in kalten Räumen, auch brauchen sie weniger Futter. In der Großstadt ist das Halten dieser Geflügelarten im Zimmer ausgeschlossen, sondern nur in Bauernstuben möglich, wo der Boden mit Steinen und Sand bedeckt ist.

Auch der Papagei ist trotz seiner Klugheit und Gelehrigkeit kaum zur Stubenreinheit zu erziehen. Ich habe zahlreiche, sehr kluge Papageien kennengelernt, aber mit der Stubenreinheit haperte es immer. Das war um so auffallender, als viele eine rührende Anhänglichkeit an ihre Herrin zeigten und, während sie auf der Schulter saßen und allerlei Liebkosungen mit ihr tauschten, eigentlich auch das neue Kleid hätten schonen sollen. Die Stubenreinheit der Papageien bestand höchstens darin, daß sie sich plötzlich schüttelten und mit den Füßen hin und her traten. Dann merkte die Herrin, daß Gefahr im Verzuge war, und brachte ihren Liebling schnell nach einem geeigneteren Platze. Der Vogel wußte also nur aus Erfahrung, daß er Schelte hören würde, wenn er sich entleerte. Irgendein auch nur entferntes Verständnis für den Begriff der Reinlichkeit scheint ihm zu fehlen.

Mehr noch wunderte ich mich, daß ich unter einer Unmenge zahmer Affen nicht einen einzigen kennenlernte, der stubenrein war. Dabei waren Tiere darunter, die mich wegen ihrer ungewöhnlichen Intelligenz in Erstaunen setzten. Sie schlossen Türen mit dem richtigen Schlüssel auf, zogen meine Uhr auf usw. Aber für Stubenreinheit hatten sie nicht das geringste Verständnis.

Ungeeignetes Spielzeug.

Nach einem Gemälde von

H. Sperling.

Selbst Brehm, der ein begeisterter Verehrer der Affen ist, mußte ihnen nachsagen, daß sie trotz aller Klugheit ausnahmslos sehr unreinlich seien.

Wenn Affen gar nicht, Papageien kaum stubenrein zu machen sind, so erscheint die Stubenreinheit des Hundes in einem ganz merkwürdigen Lichte.

Während jeder Jäger sie als etwas Selbstverständliches hinnimmt und sich dabei für den größten Hundekenner hält, würde er nicht imstande sein, die Frage zu beantworten, warum denn die viel klügeren Affen und Papageien nicht ebenfalls zur Stubenreinheit zu erziehen sind.

Das Mittel beim jungen Hunde ist denkbar einfach und hinlänglich bekannt. Man stößt ihn nachdrücklichst in seinen eigenen Unrat. Das Merkwürdige ist, daß diese Lehre auf äußerst fruchtbaren Boden fällt. Der Mensch nimmt schmunzelnd die Erfolge seiner Erziehungstätigkeit wahr und ist davon überzeugt, daß er den Hund stubenrein gemacht hat. In Wirklichkeit hat die Stubenreinheit gar nichts mit Erziehung zu tun. Es geht das unzweifelhaft daraus hervor, daß eine ganze Menge der geistig ziemlich tief stehenden Nager stubenrein ist.

So heißt es vom Siebenschläfer, daß er als arger Fresser geistig nicht sehr befähigt sei, aber den großen Vorzug der Stubenreinheit aufweise. Und zwar, wohlgemerkt, zeigt diese Tugend sich ohne jede menschliche Anleitung.

Die Stubenreinheit des Hundes ist also keine Folge der Erziehung. Vielmehr ist der Hund wie alle Kaniden, also Wölfe, Schakale, Füchse usw., von Hause aus ein Höhlenbewohner. Alle Höhlenbewohner wissen aus Instinkt, daß sie ihre Höhle verpesten, wenn sie den Unrat an beliebiger Stelle fallen lassen.

Deshalb haben Dachs, Hamster und andere Höhlenbewohner richtige Aborte in ihren Höhlen, obgleich alle diese Tiere an sich geistig sehr beschränkt sind.

Affen, Papageien und gewisse Vogelarten erleichtern sich dagegen auf Zweigen. Wo ihr Unrat hinfällt, ist ihnen ganz gleichgültig, da sie von den Nachteilen nicht betroffen werden. Deshalb haben sie nicht das geringste Verständnis für Stubenreinheit.

In dem jungen Hunde hingegen wird durch das Hineindrücken der Schnauze der Instinkt des früheren Höhlenbewohners geweckt. Dieser Instinkt, nicht die Erziehung des Menschen, macht ihn stubenrein.

Wir Menschen sind so daran gewöhnt, alles von unserm Standpunkte aus zu betrachten, daß die meisten jede andere Ansicht ablehnen. Sehen wir also, daß z. B. ein Haustier sich unruhig und ängstlich benimmt, wenn ein Auto naht, so halten wir es für dumm. Die Schlußfolgerung, die wir ziehen, lautet etwa: Das Auto will doch das Tier nicht fressen, sondern nur schnell seines Weges dahinfahren. Folglich hat das Tier nicht den geringsten Grund zur Furcht. Es muß daher sehr töricht sein. Ohne Bedenken halten wir uns zu einem solchen abfälligen Urteil über das Tier für berechtigt.

Aus solcher Erwägung hat auch ein Führer eines Kraftwagens gehandelt, der seine langjährigen Beobachtungen auf diesem Gebiete veröffentlicht hat. Wie es scheint, hat er allseitige Zustimmung gefunden. Von den Haustieren sind demnach Hühner besonders dumm, klug dagegen Gänse, Ziegen, Schafe.

Ist dieses Urteil begründet? Wir wissen, daß man Haustiere nicht versteht, wenn man nicht ihre vielfach anders gearteten Sinne und die Lebensweise ihrer wilden Vorfahren berücksichtigt.

Ein Pferd, das noch kein Auto kennengelernt hat, wird naturgemäß beim ersten Zusammentreffen zum Durchgehen neigen. Warum soll es sich bei seiner Schnellfüßigkeit auf einen Kampf mit einem größeren Feind einlassen? Hat es sich allmählich von der Grundlosigkeit seiner Furcht überzeugt, dann bringt ein ratterndes Auto es nicht mehr aus der Ruhe. Dieses Gewöhnen an Dinge, die ihm ursprünglich gar nicht geheuer erschienen, zeigt immerhin einen erheblichen Grad von Intelligenz.

Genau genommen, müssen wir also sagen: diese oder jene Tiere sind uns angenehm, wenn wir in einem Auto sitzen. Denn die Gefahr eines Zusammenstoßes mit ihnen oder die Aussicht, sie zu überfahren, ist gering. Die anderen Tiere sind uns unangenehm, weil bei ihnen die Gefahr größer ist. Das wäre ein begründetes Urteil. Daran denken wir indessen nicht. Die Tiere, die uns angenehm sind, nennen wir klug, die anderen kurzweg dumm. Das ist auch viel einfacher.

Dabei müßte uns doch stutzig machen, daß wir die Schafe den angenehmen Tieren zurechnen. Sie für klug, ja für klüger als Pferde, Rinder und Schweine zu halten, ist nicht recht einleuchtend.

Die Erklärung des verschiedenen Verhaltens liegt gar nicht auf geistigem Gebiete, oder wenigstens nicht auf ihm allein; nein, bei den Haustieren machen sich die alten eingewurzelten Triebe geltend, die sie von ihren wilden Vorfahren geerbt haben. Schafe flüchten gewöhnlich beim Herannahen eines Autos von der Landstraße. Ein Gleiches tun Ziegen. Ebenso handeln auch Gänse. Warum aber tun sie das?

Schafe und Ziegen sind Tiere der Höhen, wobei besonders Schafe dichte Bestände lieben. Bringt ihnen die Landstraße, also die Ebene, Gefahr, so haben sie das uralte Bestreben: fort aus der Ebene. Schafe handeln dabei sehr verständig, wenn sie einem Leithammel folgen, denn bei schneller Flucht im Gebirge ist es das vernünftigste, in die Fährten seines Vormannes zu treten. Ein Abstürzen ist dann fast ausgeschlossen.

Die Gans ist unzweifelhaft nicht so dumm, wie der Volksmund meint; die Wildgans ist sogar eines der klügsten Geschöpfe. Weil sie sich in Brüchen, also in Niederungen, am sichersten fühlt, so wird die Hausgans auch heute noch gern von der ebenen Straße flüchten. Daß sie nicht gleich fortfliegt, kommt daher, weil sie es teilweise verlernt hat und, seit sie schwerer geworden ist, auch nicht mehr so mühelos kann.

Eigenartig ist das Benehmen der Schweine. Wir sehen, daß sie in schnurgerader Linie laufen, sobald sie Aussicht haben, auf ein Feld zu gelangen. Für den Autofahrer ist dies sehr angenehm. Ist kein Feld in der Nähe, so ändern die Tiere ihre Richtung oft, prallen dabei zusammen und bringen den Autolenker in Gefahr, sie zu überfahren.

Um das Benehmen der Schweine richtig zu verstehen, müssen wir uns folgendes vergegenwärtigen:

Das ausgewachsene Wildschwein, der Keiler, ist ein wehrhaftes Tier, das sein Leben teuer verkauft. Junge Wildschweine flüchten dagegen und zwar wie Kaninchen und Bekassinen häufig in Zickzackrichtung, weil sich diese Fluchtart praktisch bewährt hat. Denn jede das Rudel überfallende Katzenart wird durch das Zickzacklaufen viel leichter einen Fehlsprung tun.

Wildschweine laufen nicht in so großen Herden, daß eines das andere anstoßen und zu Fall bringen kann. In der Gefahr suchen sie am liebsten dichtes Gebüsch auf. Finden sie das zur Seite einer Landstraße, so würden unsere Hausschweine es wohl heute noch als Rettungsmittel benützen. So fliehen sie aus Mangel an Deckung auf das Feld.

Kühe benehmen sich ganz verschieden, je nachdem ein Auto ihnen entgegenkommt oder in ihrem Rücken fährt. In ersterem Falle weichen sie im letzten Augenblicke aus. Fährt dagegen ein Auto im Rücken einer Herde, so schauen die Kühe nach dem Auto und laufen infolgedessen quer über die Straße. Für den Fahrer, der große Eile hat, ist das gewiß nicht sehr angenehm.

An eine Böswilligkeit der Tiere ist dabei keineswegs zu denken. Für ein Tier, das hinten wehrlos ist und nicht fliehen kann, ist dieses Benehmen doch ganz einleuchtend. Es will von der wehrlosen Seite aus nicht überfallen werden, deshalb schaut es nach hinten. Das Schräggehen ist damit von selbst erklärt.

In der Freiheit drehten sich die Rinder einfach um. Das kann aber eine wandernde Herde nicht machen.

Denn das Rind ist im Vergleich zum Pferde ein kämpfender Pflanzenfresser. Und zwar hat es seine Waffen, die Hörner, vorn, im Gegensatz zum Pferde, das seine Waffen in den Hinterfüßen hat.

Am meisten muß sich der Autoführer bei den Hühnern in acht nehmen, um zu verhüten, sie zu überfahren, weil sie im letzten Augenblick über den Damm zurücklaufen. Eine Ausnahme macht nur der Hahn. Wie ist das zu erklären?

Der Hahn flüchtet deshalb nicht wie die Hennen kopflos über den Damm, weil er sich als Schützer seiner Damen fühlt. Er weiß aus Erfahrung, daß ihm in unserm Vaterlande außer bissigen Hunden so leicht niemand etwas tut. Und in dieser Erkenntnis ist er sogar bis zu einem gewissen Grade sehr dreist geworden.

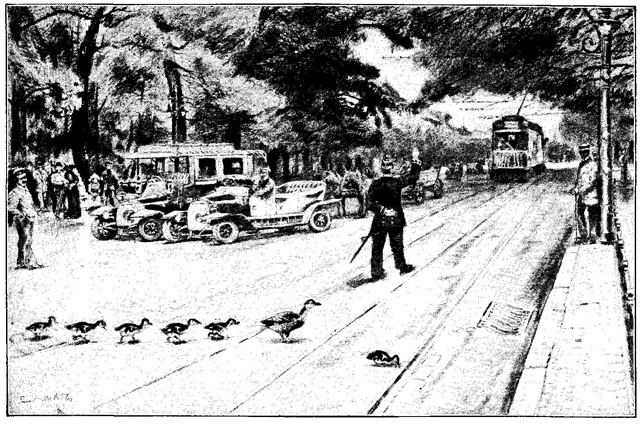

Entenpolonäse auf einer belebten Berliner Strasse:

Eine Entenmutter bringt ihre Jungen nach einem anderen Gewässer und wird bei der gefährlichen Wanderung von einem tierfreundlichen Schutzmann unterstützt.

Wildhühner fliegen bei Gefahr in den Schutz hoher Bäume. Aber das haben unsere Hühner verlernt; deshalb bleibt ihnen nur die schleunige Flucht nach ihrem Hof. Sind sie über den Damm gelaufen, so müssen sie doch wieder zurück. Die geängstigten Tiere vermögen doch nicht die rasende Schnelligkeit eines Automobils in ihre begrenzte Vorstellung einzubeziehen. Sie sehen nichts als die Gefahr, der sie entrinnen wollen.

Zutreffend sind also die Urteile der Autofahrer über die geistigen Fähigkeiten unserer Haustiere durchaus nicht. Aber für sie ist es sehr nützlich zu wissen, wie sich die einzelnen Haustiere dem Automobil gegenüber zu verhalten pflegen.

In den Witzblättern spielen von jeher lachende Tiere eine große Rolle. Hunde, namentlich Dackel, lächeln über gelungene Streiche, ja selbst der ehrwürdige Elefant schüttelt sich da oft vor Lachen! Und gar erst die Affen, die geborenen Komiker! Wie die Kinder, haben sie Lachen und Weinen in einem Sack, besonders das höhnische Lachen ist ihnen ganz eigentümlich, wenn sie jemand mit Erfolg gefoppt haben.

Was ist nun an diesen hübschen Bildern, die unserem Gemüt so wohl tun, eigentlich wahr? Da muß ich leider die betrübende Antwort geben: herzlich wenig.

Es ist merkwürdig, daß der Kulturmensch niemals zwischen Handlungen unterscheidet, die allen Geschöpfen gemeinsam sind, und solchen, die erst durch eine gewisse Kultur hervorgerufen wurden. Außerdem vergißt er, daß sich die meisten Tiere nach der Nase, nicht nach den Augen richten.

Lachen und Weinen wenden sich allerdings in erster Linie an das Gehör, aber das äußere Aussehen, d. h. die Veränderung des Gesichts, gibt hier doch fast lediglich den Ausschlag. Bei lautlosem, d. h. unterdrücktem, verschmitztem Lachen oder Weinen eines Menschen ist es mir im höchsten Grade zweifelhaft, ob beispielsweise ein Hund mit seinem schlechten Gesicht diesen Gemütszustand überhaupt zu erkennen vermag.

Lachen können nur solche Geschöpfe, die sich höchster Behaglichkeit erfreuen. Dabei leuchtet ohne weiteres ein, daß diese Empfindung in der rauhen Wirklichkeit verhältnismäßig selten vorkommt. Ich bin sogar fest überzeugt, daß der Urmensch überhaupt nicht gelacht hat. Solange er mit den übermächtigen Bestien zu kämpfen hatte, lag ihm sicher das Lachen ganz fern.

Stellen wir uns einmal vor, was es heißt, mühsam als Jäger täglich so viel Beute zu erlangen, um den nagenden Hunger zu stillen. Und wenn die Nacht herabsank, legte sich der Urmensch nicht etwa behaglich ins warme Nest, sondern dann ging der tolle Tanz erst recht los. Die großen und gefährlichen Raubtiere: Löwen, Tiger, Panther, Bären, Wölfe, sind sämtlich Nachttiere, nicht Tagtiere, wie irrtümlicherweise immer angenommen wird. Wir brauchen nur die ergreifenden Schilderungen bei Brehm nachzulesen, um zu erfahren, wie der Löwe zur Nachtzeit das Lager des Nomaden überfällt und sich ein Rind raubt, ohne daß ihm jemand entgegenzutreten wagt. Und seit Brehm sind noch keine hundert Jahre verflossen. Homer schildert die Lage vor dreitausend Jahren fast ebenso:

So wie die Hund' unruhig die Schaf' im Gehege bewachen,

Hörend das Wutgebrüll des Untiers, das aus der Waldung

Herkommt durch das Gebirg', umtönt vom lauten Getümmel

Treibender Männer und Hund', entflohn ist ihnen der Schlummer.

Damals hatten die Menschen noch keine Schußwaffen, waren aber den Bestien bereits derartig überlegen, daß eine Existenzgefährdung durch sie nicht mehr in Frage kam.

Ich halte es nicht für Zufall, daß Homer das herzhafte Lachen – das sogenannte homerische Gelächter – ausgerechnet bei den Göttern ausbrechen läßt. Warum gerade bei ihnen? Sie durften sagen: »Uns kann keiner!« Auch über den kommenden Tag brauchten sie sich keine Gedanken zu machen.

Lachen setzt also eine gewisse Sorglosigkeit voraus, und die ist in der freien Tierwelt kaum anzutreffen. Wir können sie überhaupt nur bei Tieren vermuten, die zu Spiel und Neckerei neigen. Die Spiellust ist zwar bei vielen Tieren anzutreffen, so bei Hunden, Pferden, Kühen, Gemsen, und namentlich bei Vögeln. Aber zur Necklust neigen nur wenige, eigentlich nur die Affen, Katzen, Papageien und die Rabenvögel, also weitaus die klügsten Tiere. Da sie obendrein scharfe Augen haben, so wäre das Lachen bei ihnen an sich denkbar. Dem steht aber wieder entgegen, daß bei den Vögeln der kleine Kopf und die Befiederung die Veränderungen des Gesichts beim Lachen gar nicht zulassen. Am ehesten sind für ein Lachen die Affen gebaut, zumal solche, deren Gesicht wenig behaart ist.

Ich habe mir viel Mühe gegeben, bei Schimpansen, Orang-Utans und anderen Affenarten ein Lachen hervorzurufen. Wenn sie vom Wärter gekitzelt werden – sie sind unter der Achsel ebenso empfindlich wie wir Menschen –, so verziehen sie das Gesicht zu einem Grinsen – aber sie lachen nicht.

Vielfach haben die Affen eine ganz eigentümliche Art, ihrer Zufriedenheit Ausdruck zu geben, nämlich durch schnelle Bewegung der unteren Kinnladen und Lippen. So Berber-Affe und Pavian. Mit dem Pavian machte Darwin folgenden Versuch. Der Wärter mußte ihn reizen – bei Affen eine Kleinigkeit – und sich dann mit ihm versöhnen, indem er ihm die Hand schüttelte. Als die Aussöhnung zustande gekommen war, bewegte der Pavian seine Kinnladen und Lippen rasend schnell auf und nieder und sah sehr vergnügt aus. Darwin sagt mit Recht, daß bei unserm Lachen mehr die Brustmuskeln in Bewegung gesetzt werden, während sich bei vielen Affen allein die Muskeln der Kinnladen und Lippen lebhaft bewegen.

Unser herzhaftes Lachen ist den Tieren unbekannt. Etwas ganz anderes ist es, daß Tiere Töne ausstoßen, die unserm Lachen ähneln, so die Lachtaube und der weibliche Kuckuck, an den der Dichter gedacht hat, wenn er singt:

Gehst du nicht bald nach Haus,

Lacht dich der Kuckuck aus.

Auch unser Grünspecht hat eine Stimme, die dem menschlichen Gelächter sehr ähnlich ist, weshalb man ihn auch »Wieherspecht« nennt. Am meisten leistet auf diesem Gebiete der sogenannte lachende Hans, eine Art Eisvogel, der in Australien lebt.

Mit dem Weinen der Tiere ist es gleichfalls eine zweifelhafte Sache. Zwar versichert Plinius schon, daß der Löwe im Sterben weine, aber Plinius behauptet manches, was nach ihm nicht beobachtet worden ist. Fast übereinstimmend wird von zuverlässigen Naturforschern berichtet, daß einige Seesäuger, der Elefant und einzelne Affenarten weinen. Die im Volksmunde viel gehörte Redensart »Krokodilstränen« hängt vielleicht damit zusammen, daß dem dem Wasser entsteigenden Untier noch einige Tropfen über die Backen rinnen.

Da Tennent, ein vortrefflicher Kenner, ebenfalls behauptet, daß gefangene indische Elefanten Tränen vergießen, so hat Darwin bei Elefanten in Zoologischen Gärten zahlreiche Versuche angestellt, um der Sache auf den Grund zu kommen. Ein Wärter versicherte ihm, er habe verschiedene Male Tränen über das Gesicht eines alten Elefantenweibchens laufen sehen, wenn es über die Entfernung eines Jungen betrübt war. Die Versuche, die Darwin machte, ergaben zwar, daß wenigstens der indische Elefant wie der Mensch in der Erregung die Ringmuskeln des Auges zusammenzieht jedoch von Tränenergüssen konnte er nichts bemerken.

Die Angaben, daß ausgerechnet die Seesäuger im Sterben Tränen vergießen, müssen wir sehr vorsichtig aufnehmen. Das sollen besonders Seehunde, See-Elefanten, namentlich aber gestrandete Delphine tun. Auch von den Seeottern erzählt der bekannte Naturforscher Steller, daß sie, wenn man ihnen die Jungen raubt, wie kleine Kinder laut zu weinen anfangen.

Ganz bestimmt glaube ich, daß die Seesäuger beim Sterben Wassertropfen unter den Augen haben. Es will mir aber nicht einleuchten, daß diese Tropfen Tränen sind. Bei einem Wassertier ist doch zunächst ein Tröpfeln aus dem Pelz oder von der Haut zu vermuten. Genau so dürfte es sich mit den Pferden verhalten, von denen behauptet wird, daß sie weinen sollen. Die Augen werden getränt haben, weil Staub oder sonstige Fremdkörper hineingeflogen waren.

Ebenso haben die Angaben von Rengger und Humboldt, daß gewisse südamerikanische Affen sehr leicht weinen, einer genauen Nachprüfung durch Darwin nicht standgehalten. Affen kreischen unendlich häufig, aber sie schluchzen und weinen nicht.

Mir ist es ganz klar, daß ein Tier nicht weint. Ein im Kampfe stehendes Geschöpf darf nicht weinen, weil die Tränen das Sehvermögen beeinträchtigen. Die homerischen Helden weinten viel, aber während des Kampfes weinte nicht ein einziger. Wie sollte er auch mit Tränen in den Augen im Zweikampfe den Gegner haben treffen können?

Lachen und Weinen sind Eigentümlichkeiten des Menschen, die bei Tieren nicht vorkommen. Das frei lebende Tier kann nicht lachen, weil ihm die Sorglosigkeit fehlt, und es darf nicht weinen, weil ihm dadurch der Kampf ums Dasein erschwert würde. Auch ist ihm Vergangenes gleichgültig.

Die Naturvölker lachen und weinen zwar, der Urmensch aber hat schwerlich gelacht. Deshalb tut es wohl auch kein Tier.