|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der stolze Hahn, der auf dem Misthaufen kräht, und die Glucke, die ihre Küchlein unter den Flügeln hält, – das sind Bilder, die uns in jedem landwirtschaftlichen Hofe vor Augen treten. Die Angriffslust mancher Hähne ist so groß, daß sie Kindern gefährlich wird, und wenn die Henne Küchlein hat, ist selbst dieses sonst so friedfertige Tier wie umgewandelt. Ein Hund, auch ein Knabe wird ohne weiteres angegriffen, wenn er ihren Kleinen zu nahe kommt.

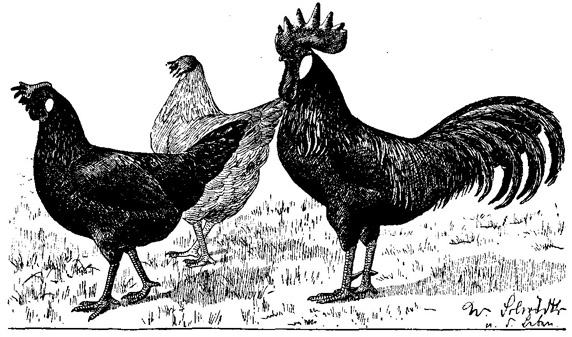

Schwarze Minorka-Hühner.

Nach dem Leben gezeichnet von

W. Schröder.

Diese Angriffslust der Glucke gegen Raubtiere und Menschen ist im höchsten Grade merkwürdig, weil hier keine Spur von Vererbung vorliegt. Man sollte meinen, daß es sich um ein von den Stammeltern erprobtes Verfahren handle, wie ja auch das weibliche Reh sein Junges gegen den Fuchs verteidigt. Aber die Mütter der Wildhühner, Wildenten und anderer Friedvögel haben sonst ganz andere Rettungsarten, und das Bankivahuhn macht davon keine Ausnahme. Bei Annäherung eines überlegenen Feindes stoßen die besorgten Mütter einen Warnruf aus, worauf die Jungen verschwinden und regungslos auf dem Erdboden liegenbleiben. Sodann geht sie dem Feinde entgegen und stellt sich lahm. Der Gegner will sich den guten Braten nicht entgehen lassen und verfolgt die anscheinend Gelähmte. Diese führt ihn weit fort und ist plötzlich wieder völlig gesund; eilig fliegt sie nun zu ihren Kleinen zurück.

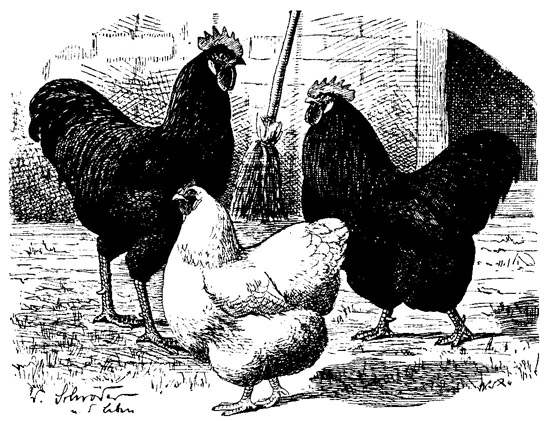

Langschan- und Orpington-Hühner.

Aus England eingeführte, auch bei uns beliebte Nutzrassen.

Nach dem Leben gezeichnet von

W. Schröder.

Geflügelhof.

Nach einem Gemälde von

R. Weihe.

Jetzt wird uns klar, daß die Hühner, wie alle friedlichen Geschöpfe, ihre Augen zu beiden Seiten haben müssen, um vor der Schnauze eines Raubtieres rennen zu können, ohne gehascht zu werden. Bei der Stellung unserer Augen ist uns diese Fähigkeit versagt; wir können nicht nach hinten sehen.

Weiße Brahma-Hühner.

Diese ursprüngliche Rettungsart ist für das Haushuhn zwecklos. Die Jungen können sich auf der platten Erde nicht verstecken, sie haben auch nicht die Schutzfärbung der wilden Küchlein. Die Henne selbst kann aber den Feind nicht in weite Ferne weglocken, da sie nicht zurückfliegen kann. Auch kann sie ihre Kleinen nicht längere Zeit den mannigfachen Gefahren aussetzen, die ihnen bei ihrem Alleinsein drohen.

Mechelner Kuckuckssperberhuhn.

Nach dem Leben gezeichnet von

W. Schröder.

Das als dumm verschriene Haushuhn benimmt sich bei der Rettung seiner Kleinen doch äußerst geschickt.

Die Küchlein würden ohne die Wärme der Mutter bald zugrunde gehen. Die Mutter muß sie also, um sie großzuziehen, in der Nacht und an kalten Tagen unter ihre Flügel nehmen. In Fachblättern wurde wiederholt erzählt, daß erstarrte Küchlein als wertlos fortgeworfen werden sollten. Wurden sie aber einige Minuten in die Nähe des warmen Herdes gebracht, so waren sie alsobald wieder lebendig. Ohne Wärme können sie nicht gedeihen.

Der Hahn lebt wie ein Pascha in Vielehe. Das will uns Christenmenschen nicht gefallen. Dagegen finden wir es sehr nett, daß er, wenn er einen guten Bissen findet, nicht dem Grundsatz der meisten Menschen huldigt: »Selber essen macht fett!« Er stößt vielmehr einen Lockruf aus, worauf die Hennen herbeigestürzt kommen. Wer zuerst kommt, mahlt, d. h. frißt zuerst, das gilt auch hier.

Die Hühner fallen uns außerdem dadurch auf, daß sie so zeitig ihren Stall aufsuchen. Von einem sehr soliden Menschen sagt man daher, daß er »mit den Hühnern schlafen gehe«.

Über das Seelenleben der Truthühner, Fasanen und Pfauen läßt sich wenig sagen. Erwähnt wurde bereits die Abneigung des Truthahns gegen die rote Farbe. Die Truthenne ist eine rührend aufopfernde Mutter; ja sie brütet sogar fremde, ihr untergelegte Eier anderer Hühnerarten aus und nimmt sich der Küchlein liebevoll an.

Die Eitelkeit und Aufgeblasenheit des Pfauen ist sprichwörtlich. So ganz aus der Luft gegriffen ist diese Anschauung nicht. Beweiskräftig ist ein Zusammentreffen zwischen einem Pfau und Präriehunden im Zoologischen Garten zu Cincinnati. Die Präriehunde sind Nager und haben als Nasentiere keinen Sinn für die Schönheiten des Pfauenrades. Nun war nach dem Tierbeobachter A. Zipperlen einer der prächtigen, frei im Garten herumstolzierenden Pfauen in das Geheg der Präriehunde gekommen, um dort seinen Besuch abzustatten oder gar eine Besichtigung vorzunehmen. Da aber die kleine Gesellschaft sein Erscheinen kaum würdigte, so glaubte der Pfau, er müsse den unscheinbaren Gesellen Achtung und Ehrfurcht einflößen. Er schlug sein wunderbares Rad. In diesem Augenblick war wie durch Zauber die ganze Gesellschaft verschwunden. Die langen Schwanzfedern falteten sich langsam zur prächtigen Schleppe, sobald der Pfau bemerkte, daß keiner der Plebejer mehr sichtbar war. Die nächste Minute brachte sämtliche Präriehunde wieder zur Stelle. Wieder erhob sich das Rad, und wieder verschwanden die Gesellen. Aber sie hatten die Ungefährlichkeit des Radschlagens erkannt und begnügten sich dann damit, sich im Gange umzudrehen, auf die Hinterbeine zu setzen und dem so angenehmen Geschäft des Fressens obzuliegen. Jetzt aber glaubte der Pfau, daß es die höchste Zeit sei, sich die schuldige Hochachtung zu verschaffen. Er schritt mit kurzen, standesgemäßen Schritten und graziös gekrümmtem Hals, den mit der Federkrone geschmückten Kopf hochmütig gereckt gegen die Gesellen vorwärts, wobei er rechts und links kokettierte und mit den Unterschwanzfedern einen eigentümlichen rasselnden Ton hervorbrachte. Aber kein Präriehund rührte sich von der Stelle, höchstens, daß einer oder der andere plötzlich auf den Hinterpfoten emporschnellte und seinen Huhschrei ertönen ließ, sich aber sogleich wieder hinsetzte und weiterfraß. Als verschiedene ähnliche Versuche fehlgeschlagen waren, seiner würdelosen Umgebung Ehrfurcht einzuflößen, wandte sich die chinesische Vogelmajestät mit all ihrer Farbenpracht gegen einen einzelnen des »gemeinen Volks«. Dieser war im östlichen Teile des Tierparks untergebracht. Wenigstens vor ihm wollte sich der Pfau Anerkennung verschaffen. Langsam, mit abgemessenem Schritt näherte sich der Beherrscher des Reiches der Mitte und schlug rechts und links sein prächtiges Rad. Als aber auch jetzt die entfaltete Pracht keine Wirkung hatte, versuchte der Pfau, den frechen Vierfüßler mit seinem ausgebreiteten Schweif hinwegzufegen. Aber mit unerschütterlicher Dickköpfigkeit saß der Plebejer fest und nagte an seiner Rübe, während die herrlichen Federn über und um ihn herumfuhren. Das war dem Pfau denn doch zu viel. Er legte seinen farbenprächtigen Schweif langsam zusammen und hüpfte auf die Umzäunung. Dort warf er einen fragenden Blick rückwärts, ob denn wohl keiner seine Schleppe bewundern wollte. Als auch das nicht geschah, entfernte er sich von dem Schauplatze des Mißerfolges. Sein Abschied wurde begleitet von dem Emporschnellen der Tiere und dem bekannten Aufschrei, der einem Hohnruf täuschend ähnlich klang.

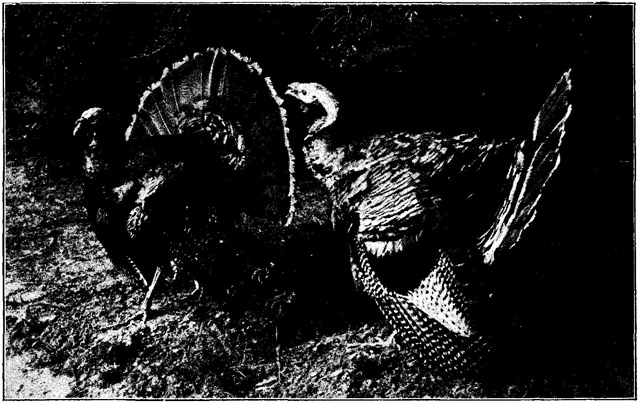

Radschlagende Puterhähne.

Pfau im Schmucke seines Rades.

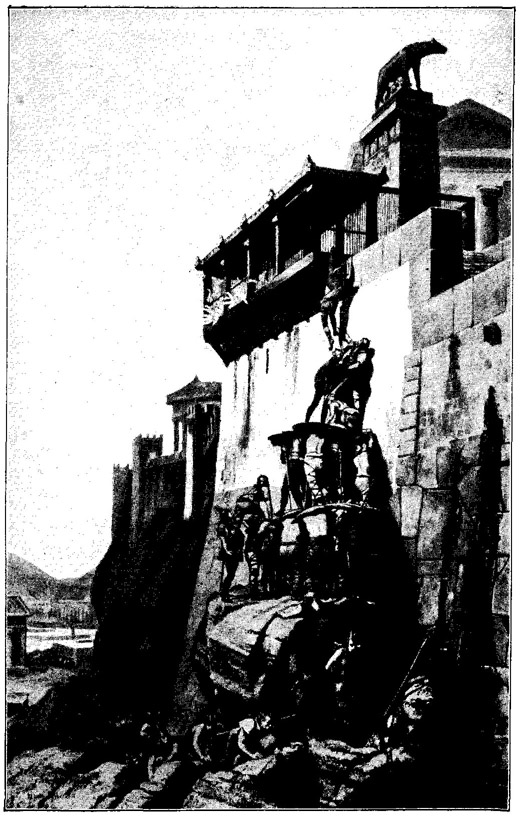

Uns allen ist es aus der Geschichtsstunde bekannt, daß die Gänse die Stadt Rom vor der Einnahme durch die Gallier gerettet haben. Die Feinde hatten schon die eigentliche Stadt eingenommen, nur die Besatzung auf dem Kapitol widerstand ihnen noch. Ein heimlicher Überfall zur Nachtzeit wäre den Galliern unzweifelhaft gelungen; denn die Schildwachen hatten sich im Vertrauen auf die Festigkeit des Platzes zur Ruhe begeben. Die Legende erzählt uns, daß die der Juno geweihten Gänse durch ihr Geschrei die Feinde verrieten, während die Hunde schwiegen. Die Wachen stürzten herbei und warfen die Gallier, die eben die Höhe erklommen hatten, vom Felsen hinab. Aus Dankbarkeit wurden seitdem jährlich an demselben Tage mit Gold und Purpur geschmückte Gänse auf Sänften in Rom zur Schau getragen, während die Hunde, die den Feind nicht gemeldet hatten, ans Kreuz geschlagen wurden.

Der Großstädter, der die Gans »dumm« nennt, wird diesen Bericht als »Jägerlatein« auffassen. Das wäre durchaus unrichtig. In früheren Jahrtausenden lebten die Haustiere viel naturgemäßer als heute und waren noch nicht so verdummt. Die Stammeltern unserer Hausgänse, die Wildgänse, sind äußerst kluge und wachsame Tiere. Darüber herrscht in Jägerkreisen nur eine Stimme.

Ganz derselben Ansicht ist ein erfahrener Jäger, der uns in einer Jägerzeitung von der Gefangenschaft der Wildgänse erzählt:

Die Gänse als Retter des römischen Kapitols.

Nach einem Gemälde von

H. Motte.

»Vor Jahren wurde auf einem Revier der Neumark einer Wildgans (Graugans) das Gelege fortgenommen und durch Glucken erbrütet. Von den ausgefallenen Kücken sind heute noch zwei auf dem Gutshof des tier- und wildfreundlichen Besitzers, und zwar ein Pärchen, ein Ganter und eine Gans. Beide flogen, als sie erwachsen waren, oft weg, kehrten aber stets wieder heim.«

Von diesem Ganter weiß unser Gewährsmann weiter zu berichten:

»Die Hunde haben es schon längst gelernt, ebenso schnell wie unauffällig aus seinem Bereich zu verschwinden, und auch die Katzen sind, falls er schlechter Laune ist, vor seinen Angriffen nicht sicher. So stand der Ganter einst neben mir im Garten, offenbar ungehalten darüber, daß ich als Fremdling es wagte, mich in der Nähe seiner Lieblingsgans zu bewegen, die unmittelbar daneben auf dem Hofe im Pferdestall brütete. Da erstand mir ein Blitzableiter in Gestalt einer Katze. Mieze lag auf dem Rande des niedrigen Daches der Veranda, der Ganter entdeckte sie, und schon im nächsten Augenblick schwang er sich in die Höhe, um mit dem mißliebigen Eindringling abzurechnen. Im Nu hatte er die tödlich erschrockene Katze am Balge gefaßt; kläglich schreiend wehrte sie sich, aber es half ihr nichts. Mit ihrem Feind zusammen, der nicht losließ, mußte Mieze hinab in die Tiefe, und fest verfangen kamen die beiden Kämpfer durch das dichte Weinrankengewirr der Gartenlaubenwand zur Erde herabgepoltert. Hier erst ließ der Ganter die Katze los, die sich eilig aus dem Staube machte.

»Diese Angriffslust legt der Ganter jedem lebenden Wesen gegenüber an den Tag, wenn er schlecht gelaunt ist und sich dem Gegner einigermaßen gewachsen fühlt. Vor Männern hat er einigen Respekt, aber er kann es doch nicht unterlassen, auch sie empfindlich in die Wade zu zwicken, wenn sie seinen Gänsen oder deren Gelegen zu nahe kommen. Aus diesen Gründen ersetzt der Ganter auch den vorzüglichsten Hofhund, denn seinen Nachtdienst tritt er schon an, sobald die ersten Schatten der Dämmerung sich zur Erde senken. Was ihm an Eindringlingen nicht stark überlegen ist, wird im wahren Sinne des Wortes überfallen; denn der Ganter naht im Schutze der Dunkelheit vollkommen lautlos und verbeißt sich ganz fest in Kleidern, Haaren oder Gliedmaßen.« Wie ist diese Wachsamkeit nun zu erklären?

Emdener Gänse

Unsere Wildgans ist im Gegensatz zu manchen ausländischen Gänsen infolge ihrer Schwimmfüße außerstande, auf Bäumen zu schlafen, wie es andere Vögel tun. Sie lebt deshalb in unwegsamen Brüchen und schwer zugänglichen bewachsenen Inseln. Es ist für den Menschen recht schwer, sich zur Nachtzeit solchen Schlafstätten zu nähern. Aber Wildkatzen, Füchse und Wölfe, namentlich aber Hermeline, Iltisse und Fischottern, die sämtlich nächtliche Räuber sind, können den schlafenden Gänsen sehr gefährlich werden. Deshalb scheint immer eine von den Wildgänsen Wache zu halten. Auch deutet ihre Vorliebe für Schlafplätze im Schilf darauf hin, daß sich die Annäherung des Räubers durch Betreten der überall umherliegenden trockenen Rohrstücke verraten soll. Diese Benutzung natürlicher Alarmapparate finden wir bei Pflanzenfressern nicht selten, so bei Hirschen, Rehen usw. Sie haben ihr Lager am liebsten an Örtlichkeiten, wo sich der Jäger nicht nähern kann, ohne durch das Betreten des Laubes und der überall vorhandenen Zweigstücke Geräusche hervorzurufen.

Die Hausgans ist also durchaus für die Wachsamkeit zur Nachtzeit geschaffen, deshalb ist auch die von ihr erzählte Geschichte vollkommen glaubhaft.

Aus dem Leben in Röhricht und Binsen dürfte sich auch der Gänsemarsch erklären lassen. Er ist unter solchen Verhältnissen sehr zweckmäßig: »Wo mein Vordermann durchgekommen ist, habe ich auch Platz zum Vorwärtsgehen. Deshalb folge ich ihm, anstatt mir einen neuen Weg zu suchen.«

Zum Schluß sei noch der Anhänglichkeit einer Gans gedacht. Eine belgische Zeitung verbürgt sich für die Wahrheit der nachstehenden kleinen Geschichte: »Ein Pächter in der Nähe von Lüttich widmete einer auf seinem Hühnerhofe lebenden großen Gans besondere Aufmerksamkeit und brachte ihr täglich selbst das für sie bestimmte Futter, ein Akt, der von dem Tiere regelmäßig mit Flügelschlagen und Freudengeschnatter begrüßt wurde. Plötzlich erkrankte der Pächter und starb. Die arme Gans, die den Herrn, der sie immer gefüttert und gestreichelt hatte, schmerzlich vermißte, verschanzte sich auf einem Düngerhaufen, verschmähte jede Nahrung, und nach zwei Tagen folgte sie ihrem Herrn in den Tod.« Da auch in alten Berichten viel von der Anhänglichkeit der Gänse erzählt wird, so erscheint mir diese kleine Geschichte durchaus glaubwürdig. Zahlreiche Tierfreunde bestätigen durch ihre oft rührenden Erzählungen, daß die Anhänglichkeit und Treue ihrer Hausgenossen aus der Tierwelt die kühnsten Erwartungen übertroffen hat.

Am Anfang des Weltkrieges erzählten viele Offiziere, daß ihnen bei der Aufspürung der Freischärler in den Dörfern um Lüttich der lebhafte Taubenverkehr verdächtig vorgekommen sei. Und diese Vermutung bestätigte sich. Einer der Offiziere, der selbst Brieftaubenzüchter war, stellte fest, daß die erste, rasch aus dem nächsten Schlag geholte Taube auf dem linken Flügel einen Stempel trug. Diese Brieftauben waren dazu bestimmt, den in und um Lüttich sich bildenden feindlichen Banden Nachrichten über die Entwicklung der Kriegslage zu geben.

Die Verständigung durch Brieftauben an den genannten Orten ist nicht auffällig, wenn wir bedenken, daß Belgien die Heimat dieser Tiere ist. Gerade die Antwerpener, Brüsseler und Lütticher Tauben gehören zu den Stammrassen.

Die Geschwindigkeit der Brieftauben beträgt bei größeren Entfernungen 66–69 km in der Stunde, im Durchschnitt aber nur 50–56 km. Bei 100–150 km Entfernung kommen sie bei günstigem Wetter fast alle wieder heim. Je größer aber die Entfernung wird, desto unsicherer wird ihre Rückkehr.

Hunger und Liebe regieren die ganze Welt, auch Menschen und Tiere. An einer Stelle erhalten die Tauben wohl Futter, finden aber keinen Genossen, an der andern einen Genossen, aber kein Futter. Deshalb suchen sie, sobald sie freigelassen sind, aus Sehnsucht nach dem Vorenthaltenen einen andern Schlag auf.

Im Kriege werden Depeschen zu ihrer Beförderung mikro-photographiert und auf ein feines Kollodiumhäutchen übertragen, von denen mehrere in einem Federkiel Platz haben.

Übrigens ist die Benutzung von Brieftauben uralt. Sie findet sich schon bei den Chinesen und Ägyptern. Auch Griechen und Römer kannten sie.

Der griechische Kriegstaktiker Älian erzählt uns: Als Taurosthenes von Ägina den Sieg zu Olympia errang, gelangte die Nachricht seines Erfolges noch an demselben Tage an seinen Vater nach Ägina. Er hatte nämlich eine Taube, deren Junge noch im Neste saßen, mitgenommen und ließ sie, sowie er gesiegt hatte, mit einem angehängten Purpurläppchen fliegen.

Aber die Frage, wie sich die Brieftauben nun eigentlich zurechtfinden, herrscht noch immer Unklarheit. Ich bin schon seit mehr als einem Jahrzehnt dafür eingetreten, daß diese Leistungen nur dem wunderbaren Auge des Vogels zu verdanken sind.

Naheliegend wäre die Ansicht, daß sich die Brieftauben wie Pferde, Hunde und andere Säugetiere durch den Ortssinn leiten ließen. Tiere mit Ortssinn finden aber ihren Weg trotz Dunkelheit, Nebel und Unkenntnis der Gegend. Bei den Tauben liegt die Sache anders. Sie schwanken bei Nebel und wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Sie haben also keinen Ortssinn; deshalb ist es angezeigt, sie zunächst kleine und dann allmählich größere Reisen machen zu lassen. Eine solche Maßregel wäre bei Tieren mit Ortssinn völlig überflüssig.

Vögel können nicht wittern, was schon daraus erkennbar ist, daß sie mit Vorliebe kreisen, also einen Überblick suchen. Ein witterndes Geschöpf hingegen würde direkt auf den wahrgenommenen Gegenstand zufliegen. Das überaus scharfe Sehvermögen der Vögel erklärt ihren Orientierungssinn restlos. Ein Zweifel darüber konnte nur aus dem Grunde entstehen, weil wir Menschen immer von uns und unserem Begriffsvermögen auf die Tiere schließen. So wissen wir, daß z. B. für Ameisen und Schlangen ein scharfes Auge sehr wenig Wert hat, weil diese zwischen Gräsern und Gebüschen sich bewegenden Geschöpfe ebensowenig Nutzen von der Sehkraft haben würden, wie wir, wenn wir in einem riesigen, dichten Urwald wanderten, der nirgends einen Ausblick gestattet. Hier ist das Riechvermögen viel wichtiger als die Sehkraft, genau wie in der Dunkelheit das Hören wertvoller ist als das Sehen. Umgekehrt spielen die Augen überall da die größte Rolle, wo Tiere einen hohen Punkt einnehmen können, also z. B. bei Affen, Luchsen, Giraffen usw., die alle ausgezeichnete Augen haben.

Ganz besonders wertvoll aber ist das Sehvermögen für die Vögel. Jeder von euch ist doch schon auf einem hohen Turm gewesen und weiß, wie weit von dort Umschau zu halten ist. Da nun Vögel ausgezeichnet sehen können, so dürfen wir als ziemlich sicher annehmen, daß eine in Berlin bei klarem Wetter aufsteigende Taube nicht nur Spree und Havel, sondern auch Elbe und Oder, wahrscheinlich sogar Ost- und Nordsee überblicken kann. Große Seen, Flüsse, Gebirge, Wälder u. dgl. müssen also den Tauben in meilenweitem Umkreise ganz bekannte Dinge sein, weil sie täglich von ihnen gesehen werden. Daraus ergibt sich, daß Dunkelheit, Regen, Nebel nicht nur das Sehvermögen, sondern auch den Orientierungssinn beeinträchtigen müssen.

Mit der hier aufgestellten Auffassung stimmen die Ansichten der Gelehrten und Praktiker überein. Der Vogelkenner Ruh schreibt: »Wenn das Wetter ungünstig, also Nebel, dichter Regen oder gar Schnee zu erwarten ist, zeigen die Tauben ähnliche Unsicherheit wie bei einem Fluge in ganz unbekannten Gegenden. Sie kreisen dann auch und schlagen erst nach geraumer Zeit eine bestimmte Richtung ein. Auch wird die Rückkehr so gefährdet, daß nicht selten die tüchtigsten Flieger ausbleiben.«

Brieftauben.

Felix Rodenbach, einer der berühmtesten belgischen Brieftaubenzüchter, hat eigene Beobachtungen hinsichtlich der Fähigkeiten der Tauben gemacht: Eine blinde, d. h. absichtlich für diesen Zweck geblendete Taube, in einer Entfernung von 12 Minuten von ihrem Schlage losgelassen, konnte den Heimweg nicht finden. Versuche bei Schnee oder dichtem Nebel zeigten ein ähnliches Ergebnis, denn die besten Tauben kamen nur langsam, zuweilen gar nicht mehr zurück. Von fünf alten, geübten Tauben, die in dunkler Nacht bei Nordwind nur einen Kilometer von ihrem Schlage entfernt losgelassen wurden, kehrte keine in derselben Nacht zurück, vier am folgenden Morgen, die fünfte überhaupt nicht mehr.

Eine glänzende Bestätigung findet die hier vertretene Ansicht durch die Erfahrungen, die von Luftballons aus mit Brieftauben gemacht worden sind. So heißt es in einem darüber veröffentlichten Bericht: »Die Deutsche Ornithologische Gesellschaft hat Versuche angestellt, um die Flugart der Vögel in den oberen Luftschichten zu studieren, zu welchem Zweck im Ballon mitgenommene Vögel, vornehmlich Tauben, in Höhe zwischen 900 und 3000 m freigelassen wurden. War die Atmosphäre klar, so schossen die Vögel senkrecht in die unteren Regionen hinab, wenn aber Wolken den unteren Teil der Atmosphäre verhüllten, so flatterten die Vögel mehr oder minder lange Zeit um den Ballon und wendeten sich wie ein Pfeil nach den unteren Schichten, sobald sich eine Lichtung zeigte. Der Einfluß von Wolken auf das Orientierungsvermögen der Tauben ist übrigens durch folgenden Versuch erwiesen: Brieftauben wurden auf 50 km von ihrem Wohnort bei bewölktem Wetter aufgelassen; die erste kam nach drei Stunden zurück, die zweite eine Stunde später und die übrigen erst am Abend, obgleich sie in den ersten Tagesstunden aufgelassen worden waren. Als der Versuch bei klarem Wetter wiederholt wurde, vollführten die Tauben die Reise in durchschnittlich nur 45 Minuten."

Es ist mir nicht ganz verständlich, daß selbst einige Schriftsteller in Jägerzeitungen für einen Orientierungssinn der Brieftauben eintreten. Dabei sollte gerade dem Jäger auffallen, daß Nebel für die Vögel von größtem Nachteil sind. Kraniche, Trappen und Wildgänse sind besonders scheue Vogelarten. Es ist nicht leicht, einen dieser Vögel zu erbeuten. Dagegen wird ihnen der Nebel häufig verderblich. Sie lassen sich dann zur Erde nieder, wenngleich die Gegend sehr gefahrvoll

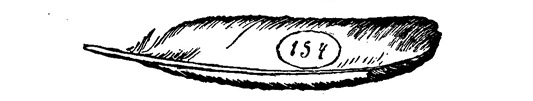

Erkennungsstempel der Brieftaube.

für sie ist. Es liegt daher auf der Hand, daß dieses Außerachtlassen jeder Vorsicht nur auf die Unsicherheit zurückzuführen ist, die der Nebel den Vögeln schafft. Wir müssen uns vorstellen, daß das Tier aus allerlei äußeren Anzeichen schließt: Es tritt Nebel ein, bei dem auch die vorzüglichsten Augen nichts nützen – wir müssen deshalb auf die Erde hinab. – Wie ganz anders benehmen sich Tiere mit wirklichem Ortssinn, z. B. Bären und Wölfe. Von den Wölfen wußte schon der griechische Dichter Homer, daß sie bei Nebel mit Vorliebe auf Raub ausgehen. Auch das mit Ortssinn begabte Maultier sucht im Nebel seinen Weg, d. h. es sucht ihn nicht nur, sondern findet ihn auch.

Die Brieftaube erhält die zu befördernde Nachricht.

Es ist u. a. nicht unbekannt, daß Zugvögel an Leuchttürmen zu Tausenden verunglücken, da sie dem Lichte zudrängen und so lange gegen den Turm fliegen, bis sie tödlich ermattet sind. Für ein Tier mit Ortssinn wäre das ein unfaßbares Verhalten. Bei einem Vogel, der sich nach seinen Augen richtet, ist es hingegen sehr erklärlich. Der Tagvogel, der zur Nachtzeit zieht, richtet sich nach dem Lichte – d. h. er fliegt dorthin, wo es hell wird. Das war für den Zugvogel durchaus richtig, solange es keine Leuchttürme gab. Erst die von Menschen erbauten Lichtspender mußten sich als die größten Feinde der Zugvögel erweisen. Schon eine Feuersbrunst kann die Zugvögel ablenken, wie Brehms Vater aus seiner Heimat berichtet. Das Dorf Ernstroda in Thüringen brannte und lockte einen Zug Kraniche herbei. Deren Geschrei übertönte sogar das Rufen der Arbeiter, die Klagen der Abgebrannten, das Brüllen des Viehs, das Prasseln des Feuers und das Krachen der Gebäude. Dieses Ereignis ließ damals in der Seele des Knaben einen unauslöschlichen Eindruck zurück.

Warum flogen nun die Kraniche nach dem brennenden Ernstroda und kreisten dort lange Zeit? Weil das Licht sie anlockte, und weil sie keinen Orientierungssinn haben.

Die Anhänger des Orientierungssinns müssen zunächst den damit unvereinbaren Einfluß von Nebel und nächtlichem Licht zu erklären suchen, der bei Tieren, die wirklichen Ortssinn haben, nicht anzutreffen ist.

In Frankreich hat man auch Versuche mit Briefschwalben angestellt. Sie fliegen viel schneller als Tauben, in der Minute legen sie 2 km zurück. Übrigens sind nach den Überlieferungen die Schwalben auch bereits im Altertum als Postboten benutzt worden.

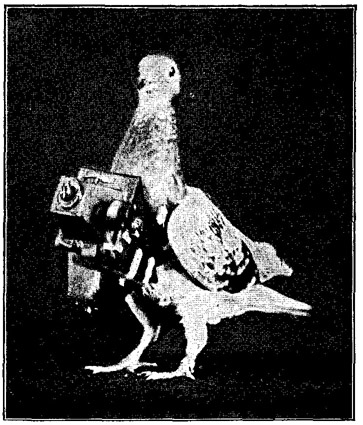

Brieftaube mit photographischem Apparat.

Endlich wollen wir die für Kriegszeiten nicht gleichgültige Frage stellen: Gibt es gegen die Verwendung von Brieftauben ein Schutzmittel, das Aussicht auf Erfolg verspricht?

Das Abschießen der Brieftauben ist bei der Höhe, in der sie fliegen, nicht so einfach. Auch das Abfangen durch abgerichtete Falken, das im Weltkriege versucht wurde, ist so gut wie ergebnislos, da ein hungriger Raubvogel das erste beste Geschöpf erbeutet, aber nicht daran denkt, dem Menschen zuliebe ausgerechnet auf Brieftauben Jagd zu machen.

Unsere Wildtauben, die Ringeltauben, Hohltauben und Lachtauben sitzen und brüten auf Bäumen. Da unsere Haustauben regelmäßig auf Dächern sitzen und Baumäste nur dann benützen, wenn diese sehr dick sind, so geht daraus hervor, daß sie nicht von unsern Wildtauben abstammen können. Und das ist auch der Fall. Die Stammeltern unserer Haustaube sind vielmehr die am Mittelländischen Meere lebenden Felsentauben. Der Taubenschlag mit seinen dunkeln Brutplätzen ist nur eine Nachahmung der dunkeln Felsenlöcher im Geklüft der Gebirge. Für das Gestein des Gebirges, nicht für Baumzweige sind daher die Füße unserer Haustauben geeignet.

Dagegen sitzt das Wildhuhn in der Nacht auf Bäumen. Die Hühnerleiter ist nur eine Nachahmung der Baumzweige, auf denen die Wildhühner schlafen.

Wildenten nisten im Röhricht oder Binsengewirr an entlegenen Stellen der Seeufer. Sie ruhen daher nicht in einem Taubenschlag oder auf einer Leiter, sondern am Boden eines Stalles.

Große Vögel singen nicht, vom Schwan abgesehen, der unter gewissen Umständen klangreiche Laute ausstößt. Dagegen singen die Männchen der kleinen Kanarienvögel sehr schön, weshalb wir sie gern als Käfigvögel halten. Man darf wohl annehmen, daß die Männchen unserer Singvögel den Weibchen ihre Anwesenheit ankündigen wollen, da sie sonst ihrer kleinen Gestalt wegen leicht übersehen werden könnten.

Stellt man einen Spiegel vor ein Männchen, so gerät es in Wut und will mit seinem Spiegelbild kämpfen. Daraus geht hervor, daß es sich selbst nicht kennt. Woher soll es auch wissen, wie es aussieht? Es nimmt nur ein anderes Männchen wahr, und da packt es die bei den Vögeln so verbreitete Eifersucht. Übrigens können wir bei Affen und bei manchen Katzen genau das gleiche beobachten, denn sie fassen mit der Hand oder Pranke nach der Hinterseite des Spiegels. Auch Affen und Katzen erkennen sich also nicht, sondern glauben, einen Kameraden vor sich zu sehen. Da Naturvölker, die keine Spiegel kennen, sich ganz in derselben Weise gebärden, so ist dieses Benehmen der Tiere durchaus nicht überraschend und unverständlich.

Rouen-Erpel (Enterich).

Von den Papageien sind nur die Wellensittiche wirkliche Haustiere. Nur sie vermehren sich regelmäßig. In ihrer Heimat Australien leben sie von Grassamen und verstecken sich gern im Grase. Selbst bei uns flüchten sie meist auf den Boden, sobald ein Fremder kommt. Dabei sind sie mit ihrem grünen Gefieder auf dem gelben Sande erst recht deutlich zu sehen.

Es ist in den weitesten Volkskreisen bekannt, daß Kanarienvögel und Papageien sehr kluge Tiere sind, die sich leicht zähmen lassen. Eine Zeitlang war es üblich, daß Damen ihren gelben Liebling auf dem Finger trugen und sich auch mit ihm abbilden ließen.

Kanarienvögel sind mit Erfolg abgerichtet worden, sie ziehen kleine Kanonen und feuern sie sogar ab. Auf den Wink ihres Herrn setzen sie aus den vor ihnen liegenden Buchstaben und Zahlzeichen Wörter und Zahlen zusammen. Auch können sie aus einem Kartenspiele die Könige oder Damen heraussuchen. Hin und wieder gab es wohl auch Kanarienvögel, die einzelne Wörter sprechen konnten. Doch kommen solche besonders gelehrige, für die Dressur begabte Kanarienvögel verhältnismäßig selten vor.

Viel häufiger sind sprechende Papageien. Wenn auch der Vogel nicht versteht, was z. B. »Guten Morgen« bedeutet, so wird er diesen Gruß am Abend nicht gebrauchen; er hat also durch Gewöhnung und Gedächtnis so viel behalten, daß er diesen Gruß, den er zwar der Bedeutung nach nicht kennt, der richtigen Tageszeit anpaßt. Wie belustigend gut dressierte Papageien wirken, die ganze Sätze zusammenhängend nachsprechen lernen, ist ja allgemein bekannt.

Das außerordentliche Sehvermögen der Vögel ist, wie wir wissen, dem Menschen schon in frühen Zeiten aufgefallen. Noch heute sind es besonders zwei Vögel, die dem Jäger durch ihre scharfen Augen so manchen Streich spielen: der Eichelhäher und der Kiebitz. Hat man sich endlich mit List und Mühe an ein Stück Wild herangeschlichen, so erhebt plötzlich Freund Margolf, wie der Eichelhäher genannt wird, einen wahren Höllenlärm, durch den das Wild unruhig wird und davoneilt. Ähnliche Streiche spielt der Kiebitz dem Grünrock, weshalb er Zuschauer beim Kartenspiel, die ihm durch ihre Bemerkungen das schönste Spiel verderben, als »Kiebitze« zu bezeichnen pflegt.

Wellensittich.

Es ist naheliegend, daß der Mensch, der sich stets bemühte, die Fähigkeiten der Tiere in seinen Dienst zu stellen, darüber nachsann, welche Vorteile er aus dem hervorragend ausgebildeten Sehvermögen der Vögel für sich ziehen könnte.

Zwei Fälle, die das beweisen, scheinen hier besonders erwähnenswert:

Bereits von Noah lesen wir in der Bibel, daß er Raben und Tauben aufließ, um festzustellen, ob sich irgendwo Land zeige. So haben auch die Wikinger auf ihren Entdeckungsfahrten Raben bei sich geführt, um sie von Zeit zu Zeit fliegen zu lassen. Sah der Rabe Land, so flog er dorthin, und die kühnen Seefahrer brauchten ihm nur zu folgen.

Sodann benützten die Falkenfänger im Mittelalter, wo die Falken zur Beizjagd gebraucht wurden, einen andern Vogel, den Würger, um rechtzeitig zu erfahren, ob sich irgendwo ein Falke zeige. Der Würger war in einen Käfig gesperrt, der an einer Seite einen geschützten Zufluchtsort enthielt. Erblickte er mit seinen scharfen Augen von ferne einen Falken, so flüchtete er in seine Burg. Der Falkenjäger brauchte sich also nicht die Augen aus dem Kopfe zu schauen, um einen Falken zu entdecken. Er konnte sich ganz unbesorgt auf seinen Würger verlassen, der deshalb auch den Namen »Wächter« hat. Sobald der Wächter seinen Käfig verließ, wußte der Falkenjäger, was die Glocke geschlagen hatte.

Der Gedanke lag sehr nahe, eine ähnliche Methode zur Entdeckung feindlicher Flieger zu verwenden. In der Tat entpuppten sich gleich bei Beginn des Weltkrieges verschiedene Papageien als vortreffliche Fliegermelder. So teilte ein naturwissenschaftlicher Fachmann während des Krieges folgende Beobachtung mit, die er in den letzten Monaten an seinem Papagei gemacht hat: »Wir wohnen«, schreibt er, »in Freiburg i. B. auf der Westseite des Loretoberges mit freiem Blick über die Ebene und auf die Vogesen. ›Lora‹ hatte während der Sommermonate ihren Stand auf einer westlichen Terrasse und meldete jeden Flieger mit einem besonderen, krächzenden Laut, lange ehe das menschliche Auge auch nur einen Punkt wahrnahm. Sie bewegte sich unruhig hin und her, spreizte die Flügel, blickte starr nach oben und stieß diesen Laut aus, den wir sonst nie von ihr hörten. Die Kinder kamen dann aufgeregt zu uns: ›Die Lora sieht einen Flieger!‹ Schnell wurde das Fernglas geholt, und wenn wir der Richtung von Loras angstvollen Augen folgten, hatten wir das Flugzeug sofort im Sehfeld. Auch jetzt, wo Lora im Zimmer steht, beobachtet sie durch das Fenster den Himmel und hat uns die Fliegerbesuche im Dezember gemeldet, lange ehe die Abwehrkanonen von Neubreisach der Stadt ihr Kommen verkündeten."

Was hier von Lora erzählt wird, haben andere Papageienhalter bestätigt. Auch ihre Papageien meldeten jeden Flieger, noch ehe das menschliche Auge das geringste wahrnehmen konnte.

Woher nun kommt es, daß diese Papageien sich ohne jede Ausbildung als Fliegermelder entpuppten? Selbstverständlich liegt dem Tiere jeder Gedanke fern, uns damit einen Dienst zu erweisen. Vielmehr fühlt es sein eigenes Leben bedroht, und zwar aus folgendem Grunde:

Es hat stets mein Erstaunen erregt, wenn ich die Behauptung hörte, kein Tier schaue den Himmel an. Bei den Vögeln trifft eher das Gegenteil zu. Bei der Jagd auf Rebhühner benützt der Weidmann seit langer Zeit den sogenannten Hühnerdrachen. Dieser sieht einem Raubvogel ähnlich und hat den Zweck, die Hühner zum Bleiben zu veranlassen. Weil diese in ihrer Angst ständig den Himmel nach Raubvögeln absuchen, so fällt ihnen auch der Hühnerdrachen sofort auf. Und weil sie wissen, daß der Raubvogel schneller fliegt als sie selbst, bleiben sie sitzen und lassen den Jäger näher kommen, wodurch ihm das Schießen ermöglicht wird.

Der Papagei hat natürlich in der Heimat auch Feinde, namentlich die großen Raubvögel. Wie die Hühner sich zu schützen suchen und im dichten Kartoffelkraut sitzen bleiben, so wird sich der Papagei im dichtesten Laub der Bäume verstecken.

Und immer, wenn er sich im Freien nicht ganz sicher fühlt, äugt er den Himmel ab. Große Raubvögel, die ihm bei uns gefährlich werden könnten, sind ziemlich ausgerottet. Das ihm fremde Flugzeug schien ihm jedenfalls nicht geheuer, deshalb stieß er die krächzenden Laute aus.

Wegen ihrer großen Klugheit wären die Papageien als Fliegermelder wie geschaffen. Sie haben jedoch den großen Nachteil, daß sie nicht wetterfest sind. Auch ist ihre Ernährung nicht einfach, dabei sind sie nur zu sehr hohen Preisen zu beschaffen.

Aus diesen Gründen kann man die Papageien in der Praxis als Fliegermelder nicht immer verwenden.

Wer sich auch sonst wenig mit Tieren beschäftigt – ein Ereignis pflegt auf ihn den größten Eindruck zu machen, nämlich das geheimnisvolle Kommen und Verschwinden der Zugvögel im Frühling und Herbst. Andere Wunder der Tierwelt kann der Zweifler bestreiten, so den Ortssinn mancher Tiere, ihre schärferen Sinne u. dgl. Die Tatsache jedoch, daß z. B. in Berlin am 30. April oder 1. Mai die Mauersegler oder Turmschwalben pünktlich eintreffen und bis zum 1. August lärmend die Straßen durchschwimmen, kann er nicht aus der Welt schaffen; sie liegt eben vor aller Augen. Ebenso gibt es im Winter keine Störche, Kuckucke und Nachtigallen. Wenn sich dann der Kulturmensch überlegt, wie lange eine Reise nach Afrika selbst heute bei den riesigen Errungenschaften der Technik dauert, so scheint ihm eine solche Leistung ans Wunderbare zu grenzen bei Vögeln, die ohne Kompaß unermüdlich Gegenden zueilen, die den Jungen überhaupt ganz unbekannt sind.

Mauersegler an der Niststätte.

Die Tageszeitungen behandeln das Problem des Vogelzuges häufig und mit großer Vorliebe. Von den Theorien, mit denen es ergründet werden soll, seien hier folgende angeführt:

Die Vögel werden meist für ausgezeichnete Flieger gehalten, die auf weiten Wanderungen ihre Nahrung suchen. Im Gegensatz zu dieser Annahme steht die Erfahrung, daß es gerade unter den Zugvögeln viele sehr schlechte Flieger gibt. Schon in der Bibel lesen wir, daß Wachteln nach dem Fluge übers Meer leicht gefangen werden können. Ebenso ungewandte Flieger sind z. B. Haubensteißfuß, Lietze oder Wasserhuhn und der sog. Wachtelkönig. Wenn sie im Sommer bei uns sind, sehen wir sie fast niemals fliegen.

Größeren Beifall hat die neuerdings aufgestellte Pendulationstheorie gefunden. Hiernach wandern die Pole, so daß Gegenden, die früher sehr warm waren, kalt werden, und umgekehrt. Die Vögel sind durch das Kälterwerden aus ihrer Heimat verdrängt, suchen sie aber alljährlich auf, wenn die Jahreszeit es gestattet.

Wir wollen einmal annehmen, daß diese Theorie begründet ist. Dann müssen wir aber, wenn wir uns weiter in der Tierwelt umsehen, notgedrungen einräumen, daß wir nun vor neuen, viel größeren Wundern stehen.

Der wirkliche Tierkenner wird erklären: Wie soll man sich über die Wanderungen der Vögel wundern, die von ihrer hohen Warte doch ein ungeheures Feld überblicken, wenn selbst Säugetiere, z. B. Paviane, Springböcke, Einhufer, Elefanten, Renntiere usw., alljährlich regelmäßige Wanderungen unternehmen? Ihnen fehlt gänzlich der Überblick, außerdem entbehren fast alle des scharfen Vogelauges. Elefanten haben beispielsweise ein sehr schwaches Auge. Warum schreibt man nicht über die Wanderungen der Säugetiere statt über die der Vögel? Ferner unternehmen sie nicht bloß regelmäßige Wanderungen, wobei ja möglicherweise die Alten die Führung übernehmen könnten, sondern sie finden sich nicht selten ganz unerwartet dort ein, wo sie reichlich Nahrung antreffen. Als Beispiel will ich das Eichhörnchen anführen. Unser Eichhörnchen wandert nur ausnahmsweise. Im Norden dagegen, insbesondere in Sibirien, treten die Eichhörnchen alljährlich mehr oder weniger regelmäßige Wanderungen an, durchziehen dabei auch baumlose Strecken, durchschwimmen reißende Flüsse und Ströme oder steigen über Gebirge hinweg, deren Höhen sie sonst meiden. Der berühmte Forschungsreisende Radde hat nach eigenen Beobachtungen ausführlich über diese Wanderungen berichtet und damit die Lebenskunde der Tiere wesentlich vervollständigt.

Viele Tiere wandern auch dorthin, wo künstlich Nahrung für sie beschafft wurde. Derartige Fälle sind häufig beobachtet worden. Ich möchte darauf hinweisen, daß jetzt von vielen Gutsbesitzern künstliche Fischteiche angelegt werden und, wie jene zu ihrem Erstaunen wahrnehmen, sich in kurzer Zeit an diesen Plätzen Fischottern einstellen, die sonst niemals beobachtet worden sind. Solche Fälle werden in Jagdzeitungen wiederholt berichtet. Dabei ist der Fischotter als Wassertier zum Wandern gar nicht besonders geeignet. Richtiger sollte dieser gefährliche Feind der Fische seiner Bauart und Mordlust halber Wassermarder heißen.

Auch der Wolf findet sich dort plötzlich ein, wo es für ihn etwas Gutes zu schmausen gibt. In Norwegen mußten nach Brehm die Renntierzuchten, die auf den südlichen Gebirgen angelegt werden sollten, der Wölfe wegen aufgegeben werden. Man hatte sich aus Finnmarken oder dem norwegischen Lappland nebst lappländischen Hirten 30 Renntiere kommen lassen, deren Zucht auf den Hochgebirgen des Bergener Stifts vortrefflich gedieh. Schon nach 5 Jahren hatten die 30 Renntiere Hunderte von Nachkommen erzeugt, und die Besitzer der Herden begannen, sich Reichtum zu erträumen. Da brachen die Wölfe, die sich von Anfang an als die schlimmsten Feinde der neuen Herden gezeigt hatten, mit Macht herein. Es schien, als ob sich die Wölfe ganz Norwegens auf einem Punkte zusammengezogen hätten; so häufig waren sie geworden. Nun wurde die Wachsamkeit verdoppelt; die Wölfe beschränkten sich nicht auf die Renntierjagd, sondern sie kamen jetzt auch in Unmassen in das Tal herab, raubten in der Nähe der Gehöfte Rinder und Schafe, bedrohten die Menschen und wurden schließlich so lästig, daß man jene Herden teils abschlachten, teils niederschießen, teils verwildern lassen, mit einem Worte, die Zucht aufgeben mußte.

Am merkwürdigsten sind aber die Wanderungen der Wasserbewohner. Denn diese haben doch eigentlich gar kein Orientierungsmittel. Ich will dabei von den Zügen der Fische absehen, weil die Meinung begründet zu sein scheint, Heringe, Sprotten, Thunfische usw. kämen nicht von weit her, sondern aus den Tiefen des Meeres, ferner blieben Lachse und andere die Flüsse hinaufsteigenden Fische im Meere stets in der Nähe der Flußmündung, so daß uns also ihr Wiederaufsteigen in den alten Fluß nicht erstaunlich sein könnte. Aber von den Meeressäugern wissen wir genau, daß sie weite Wanderungen unternehmen, z. B. von einzelnen Robben. Diese kommen allerdings zeitweise ans feste Land und können sich orientieren, was bei den stets im Wasser lebenden Walen ganz ausgeschlossen ist. Und gerade die riesigen Wale unternehmen alljährlich weite, sehr weite Reisen. Hierüber hat namentlich Eschricht eingehende Untersuchungen veröffentlicht.

Die Übereinstimmung der Wanderungen der Wale mit denen der Zugtiere – schreibt dieser dänische Naturforscher – zeigt sich am deutlichsten in der Regelmäßigkeit ihrer jährlichen Wiederholung, und zwar ebensowohl hinsichtlich der Zeit wie der Straßen und Ruheplätze. Im Herbst, besonders gegen Michaeli zum Beispiel, kommen an der südlichen Küste der Färöerinseln, und an ihnen wieder vorzugsweise im Qualbon-Fjord, drei, vier bis sechs Entenwale vor. So war es bereits vor fast zweihundert Jahren, und damals schon erzählt die Sage, daß es auch in den heidnischen Zeiten so gewesen sein soll.

Die Anhänglichkeit der Waltiere an gewisse Aufenthaltsorte ist um so merkwürdiger, als sie selbst an Orte in Scharen zurückkehren, wo sie bitterster Verfolgung ausgesetzt waren. Ja, was hier am entscheidendsten ist, wenn die Jagd nur auf ein einziges Stück ausging und dieses mit genauer Not und nicht ohne Verwundungen davonkam, so hat es in manchen Fällen während der folgenden Jahre immer wieder dort sich blicken lassen, bis es endlich erlag. So war es mit dem an einem Loche in der Rückenflosse kenntlichen Finnwale, welchen die Fischer einer Bucht Schottlands 20 Jahre lang beobachteten und unter dem Namen »Hollie Pyke« kannten, bis es ihnen endlich gelang, den Wal zu erbeuten. Vielleicht gehört hierher auch der von dem Tierkundigen Bennet erwähnte Fall von einem Pottwale, der auf den Spermwalgründen bei Neuseeland den Walfischfängern als »New Zealand Tom« lange Zeit bekannt gewesen war, nicht nur seiner Größe und Wildheit, sondern auch der weißen Färbung seines Rückens wegen. Auch Brehm teilt die Ansicht von den regelmäßigen Wanderungen der Wale und schreibt hierüber u. a.: »Am auffallendsten ist die Angabe Steenstrups, die ich hier wörtlich wiedergeben will: Die Küstenbewohner Islands geben ihren Walfischen Namen, und die einzelnen Stücke sind ihnen überhaupt als Persönlichkeiten bekannt. Die Walfische wählen immer dieselbe Bucht, um ihre Kälber abzulegen; die Mutter kommt regelmäßig jedes zweite Jahr. Man nimmt die Jungen, verschont aber die Alte, deren Leben nur dann bedroht ist, wenn sie sich in eine fremde Bucht verirrt.«

Diese Angaben vortrefflicher Tierkenner dürften wohl hinreichend überzeugen, daß auch die Wale regelmäßig wandern. – Wenn also die Landsäugetiere trotz ihrem schlechten Gesicht regelmäßig wandern, ohne das Ziel zu verlieren, wenn sie sich plötzlich dort einfinden, wo die Menschen für ihre Nahrung sorgen, wenn schließlich selbst die Seesäuger im unendlichen Meere ihre Bahn finden, so läßt sich auch der Vogelzug ohne Zuflucht zum »Wunder« erklären.

Sind doch durch die Erforschung der Fortpflanzung des Aales diese höchst erstaunlichen Rätsel der Tierwanderungen noch vermehrt worden. Die Alten laichen im Atlantischen Ozean, unweit Amerikas, und von hier aus wandern die Jungen nach den Flußmündungen und steigen in ihnen empor.

Kann diese Pendulationstheorie uns für die Wanderungen der Seesäuger oder der Aale die nötige Aufklärung geben? Ich glaube nicht recht daran. Nach Eschricht gelangen einzelne Walarten bis über die Wendekreise. Hierhin kann sie doch unmöglich die Kälte treiben.

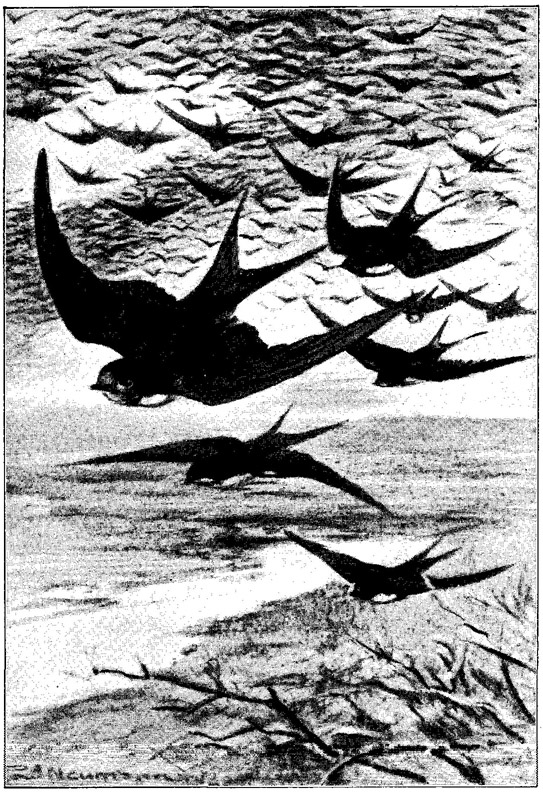

Schwalbenzug auf der Reise nach dem Süden

Nach einer Originalzeichnung von

Paul Neumann.

Ich möchte diese Auffassung aber nicht nur bekritteln, sondern darstellen, wie ich mir den Vogelzug erkläre:

Wir wollen von einer jedem Jäger bekannten Erscheinung ausgehen. Jemand hat ein Jagdrevier von etwa 5000 Morgen, das eine gewisse Zahl von Hirschen, Rehen usw. enthält. Wir wollen annehmen, der Revierinhaber sei ein Schütze schlimmster Art, der im Verein mit gleichgesinnten Bekannten alles abschießt und ausrottet. Ist dann das Revier nach getaner Arbeit tierleer? Jeder Tierkenner weiß, daß das nicht der Fall ist. Man kann Raubtieren mit dem größten Eifer nachstellen und unzählige fangen. Trotzdem wird sich kaum eine Abnahme feststellen lassen.

Umgekehrt stellen sich bei einer Mäuseplage zahlreiche Bussarde ein. Bei der Raupenplage zeigt sich sofort eine Menge Kuckucke, obwohl sonst erfahrungsgemäß ein Kuckuck den andern vertreibt. Als das Erdbeben in Messina zahllose Menschen getötet hatte, fanden sich hier die Haifische des ganzen Mittelmeeres ein.

Wo Nahrungsquellen sind, stellen sich also auch sofort Verzehrer ein. Das können wir immer und überall beobachten. Bei Säugetieren ist der Nachrichtendienst untereinander nicht so einfach. Er erfolgt vielleicht in der Art, daß z. B. ein Raubtier eines Tages merkt, daß sein Nachbar verschwunden ist. Es vermutet sofort, daß er an irgendeiner andern Stelle einen guten Happen gefunden hat, und eilt ihm nach. Sein eigenes Verschwinden wird nun ebenfalls von seinen Nachbarn bemerkt und veranlaßt auch diese zur Nachfolge.

Bei Vögeln, besonders bei Krähen, ist das gegenseitige Beobachten eine uralte Gewohnheit.

Im Sommer herrscht bei uns ein Überfluß an Insekten. Wir dürfen uns nicht darüber wundern, daß er die Insektenfresser anlockt; nach allgemeinen Grundgesetzen, die in der Natur herrschen, ganz gewiß nicht.

Zuerst haben jedenfalls die schnellsten Flieger unsere Zonen aufgesucht, wie die Schwalben, denen eine solche Reise eine Kleinigkeit war. Ihren Zügen haben sich dann andere, weniger gute Flieger angeschlossen, bis sich schließlich der heutige Vogelzug herausgebildet hat.

Ich folgere das daraus, weil ich von Vogelfängern wiederholt darauf aufmerksam gemacht wurde, daß, wenn die Kraniche ziehen, sie auch die Lerchen mitnehmen. Für jeden Vogelfänger ist es ja von großer Bedeutung zu wissen, wann z. B. die Lerchen ankommen, und zu welcher Zeit sie fortziehen. So weiß er bestimmt, daß es mit dem Lerchenfang vorbei ist, wenn er die Kraniche in der Luft hört. Die Lerchen schließen sich also den Kranichen an. Das wird doch nur verständlich, wenn man annimmt, daß die Kraniche für die Lerchen Führer waren.

Überhaupt bekommt die vielbestaunte Schwierigkeit der Reise ein ganz anderes Gesicht, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß in den Zugnächten ein ständiges Rufen der reisenden Vögel ertönt. Für die Vögel, die auch im Dunkeln sehen können, wie Brachvögel, Rotkehlchen, Nachtigallen usw., ist das Ziehen zur Nachtzeit gar nicht schwierig. Die ausgesprochenen Tagvögel haben nur nötig, sich ihnen anzuschließen.

Gewiß bleibt trotz alledem der Vogelzug eines der vielen Naturwunder. Aber verglichen mit den Wanderungen der Säugetiere, Seesäuger und Aale erscheint der Vogelzug nicht mehr sonderlich wunderbar.